Военные модификации ЗИЛ-157 — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Полноприводный 2,5-тонный трёхосник ЗИЛ-157 с народными прозвищами «Захар Захарыч», «Крокодил» и «Колун» создавался как несущественно модернизированная версия предшественника, в которой удалось воплотить наиболее прогрессивные решения, не нашедшие поддержки военного заказчика в середине 40-х. Прежде всего, это были все односкатные колёса с одинаковой колеёй, а также система регулирования внутреннего давления воздуха в шинах, заимствованная у амфибии ЗИС-485.

Серийное производство автомобиля ЗИЛ-157 началось в сентябре 1958-го, и вскоре он выиграл главный приз на Всемирной выставке в Брюсселе, где его представили как грузовик для сельского хозяйства. Со временем он превратился в высшее достижение отечественной автомобильной индустрии, долгожителя советского автостроения, выпускавшегося в трёх поколениях, и в основное транспортное средство Советской армии и многих зарубежных стран.

Три поколения ЗИЛ-157

В первое поколение 1958-1961 годов была заложена практически неизменная концепция и параметры всего семейства

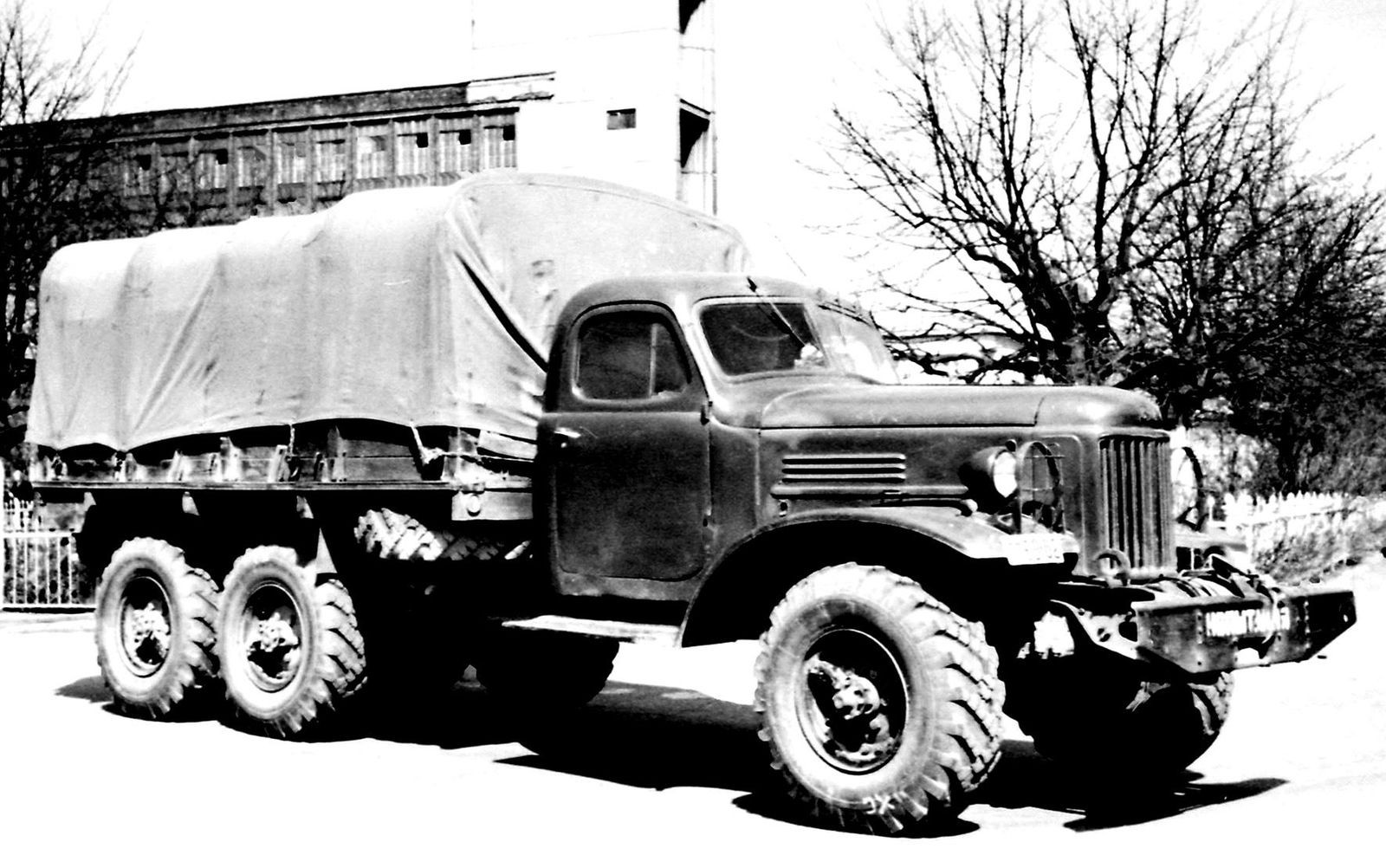

Военный грузовик ЗИЛ-157 первого поколения с тентом и лебёдкой. 1958 год

Военный грузовик ЗИЛ-157 первого поколения с тентом и лебёдкой. 1958 годНа машинах второго поколения ЗИЛ-157К (1961-1978 гг.) применялись агрегаты грузовиков ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, которые собирали на соседних конвейерах. На них устанавливали новое однодисковое сцепление, синхронизированную коробку передач и упрощённую систему регулирования давления в шинах.

Автомобиль ЗИЛ-157К второго поколения с передними гидроамортизаторами. 1961 год Выпуск трёхтонных машин третьего поколения ЗИЛ-157КД (1977-1992 гг.) был развернут на Уральском автомоторном заводе (УАМЗ). Его продукция отличалась установкой 110-сильного двигателя, усиленной ходовой части, новых световых приборов и кузова от ЗИЛ-131.

Автомобиль ЗИЛ-157К второго поколения с передними гидроамортизаторами. 1961 год Выпуск трёхтонных машин третьего поколения ЗИЛ-157КД (1977-1992 гг.) был развернут на Уральском автомоторном заводе (УАМЗ). Его продукция отличалась установкой 110-сильного двигателя, усиленной ходовой части, новых световых приборов и кузова от ЗИЛ-131. ЗИЛ-157КД третьего поколения из коллекции завода ЗИЛ (фото автора, 2011 год)

ЗИЛ-157КД третьего поколения из коллекции завода ЗИЛ (фото автора, 2011 год)Эти автомобили приобрели обширный шлейф мелкосерийных вариантов, среди которых были односкатные седельные тягачи, шасси для монтажа различных кузовов и надстроек с коробками отбора мощности для их привода, а также экспортные версии для эксплуатации в странах с иными климатическими условиями.

Базовые версии грузовиков с экранированным электрооборудованием трёх поколений носили индексы ЗИЛ-157ЕГ, 157КГ и 157КДГ соответственно.

Военное оснащение на шасси ЗИЛ-157

Серийные бортовые грузовики перевозили в кузовах 16-18 человек личного состава и воинские грузы, а также служили тягачами прицепных артиллерийских и ракетных систем. В их кабинах предусматривались крепления для личного оружия экипажа, дегазационного комплекта, медицинской аптечки и огнетушителя, а на ряде машин на крыше монтировали лёгкий «багажник».

ЗИЛ-157КД с поперечными скамьями в кузове для личного состава на параде в Москве 9 мая 1985 года

ЗИЛ-157КД с поперечными скамьями в кузове для личного состава на параде в Москве 9 мая 1985 года Грузовик ЗИЛ-157К с военнослужащими Советской армии у памятника советскому танку в Праге. 1968 год

Грузовик ЗИЛ-157К с военнослужащими Советской армии у памятника советскому танку в Праге. 1968 годОт ЗИС-151 новые автомобили унаследовали много прежних профессий, а также впервые получили до 100 вариантов специальных надстроек, включая первые советские средства для транспортировки, заряжания и обеспечения боеспособности баллистических ракет. Об известных «Катюшах» на ЗИЛах мы уже рассказывали.

Типовые кузова-фургоны

В конце 50-х советская военная промышленность освоила серийный выпуск целой гаммы обитаемых кузовов-фургонов разных конструкций, составивших унифицированный типовой ряд. На грузовиках ЗИЛ-157 сначала устанавливали деревометаллические кузова КУНГ-1М, которые впоследствии заменили на облегченные бескаркасные конструкции К-66 и каркасно-металлические КМ-66, созданные для монтажа на автомобили ГАЗ-66. Для особых целей служили раздвижные фургоны К-44 и штабные К-35 автобусного типа.

Серийный кузов-фургон КУНГ-1М на шасси ЗИЛ-157. 1961 год (архив 21 НИИЦ)

Серийный кузов-фургон КУНГ-1М на шасси ЗИЛ-157. 1961 год (архив 21 НИИЦ) Бескаркасный кузов КМ-66У1Д с панелями из армированного пенопласта. 1964 год (архив 21 НИИЦ)

Бескаркасный кузов КМ-66У1Д с панелями из армированного пенопласта. 1964 год (архив 21 НИИЦ) ЗИЛ-157К с раздвижными стенками кузова К-44 для размещения штабных пунктов и столовых. 1964 год (архив 21 НИИЦ)

ЗИЛ-157К с раздвижными стенками кузова К-44 для размещения штабных пунктов и столовых. 1964 год (архив 21 НИИЦ)Радиотехнические средства связи и управления

Многочисленные виды войсковых радиостанций, радиолокационных пунктов, штабных средств управления, радиопеленгаторов и даже систем тропосферной (космической) связи размещались в фургонах КУНГ или К-66, которые базировались на шасси ЗИЛ-157 второго и третьего поколений с экранированным электрооборудованием.

Радиостанция Р-140 «Полоса» в кузове К-66У1Д на шасси ЗИЛ-157КЕГ в венгерской армии

Радиостанция Р-140 «Полоса» в кузове К-66У1Д на шасси ЗИЛ-157КЕГ в венгерской армии  Станция П-15М «Тропа» в кузове КУНГ-1М. 1959 год

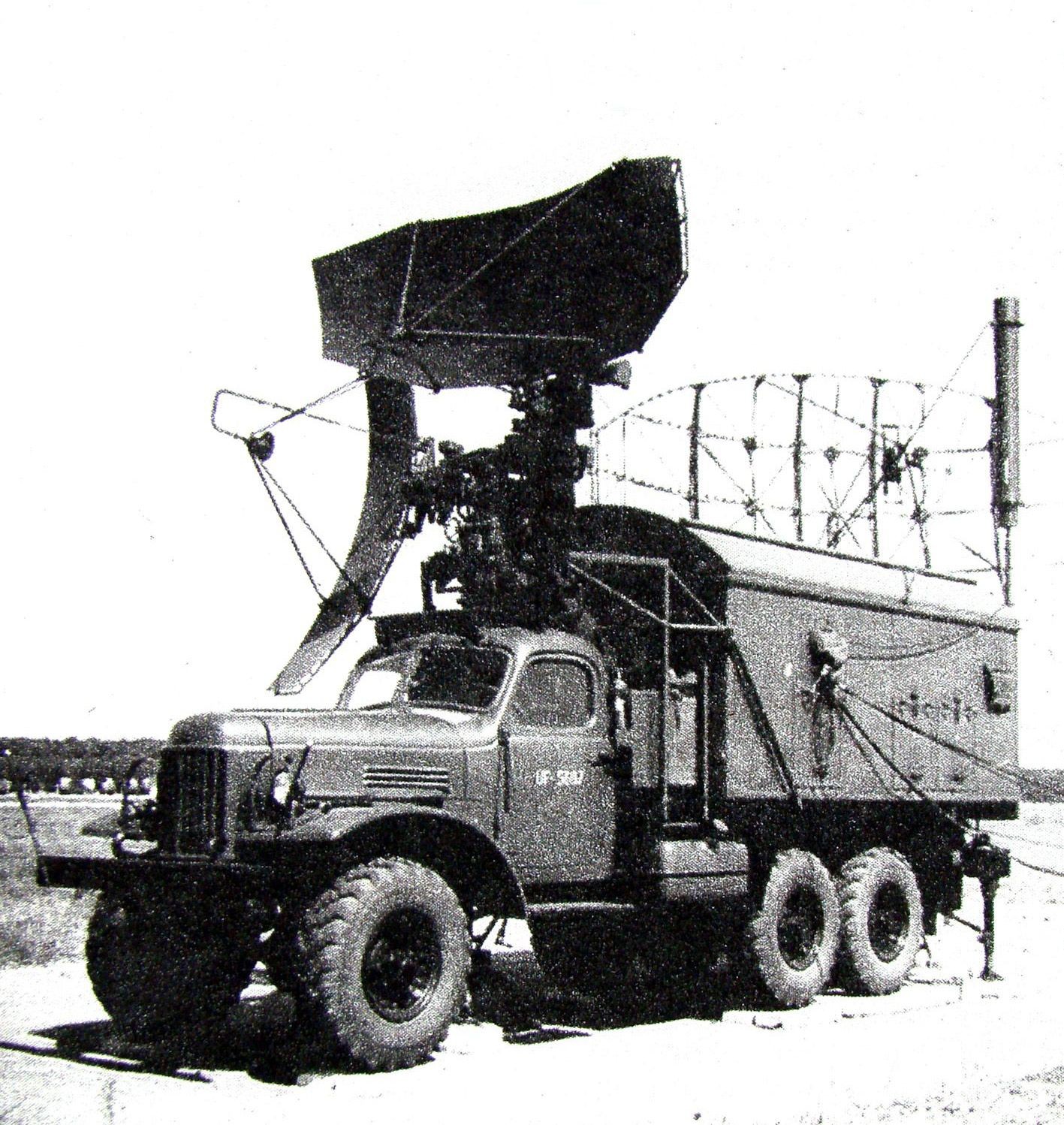

Станция П-15М «Тропа» в кузове КУНГ-1М. 1959 год Аэродромная радиолокационная станция РСП-7

Аэродромная радиолокационная станция РСП-7Средства технического обслуживания и ремонта автотехники

Узкая специализация авторемонтных средств для проведения технического обслуживания и ремонта различных видов военной техники в полевых условиях привели к созданию в 50-е годы двух основных комплексов подвижных авторемонтных мастерских (ПАРМ) и войсковых автомобильных ремонтно-эксплуатационных мастерских (ВАРЭМ), в которых использовались шасси ЗИЛ-157 с кузовами СН, КУНГ-1М и КМ-66 с ремонтным оборудованием.

Авторемонтная мастерская ВАРЭМ-3Д в кузове СН с надколёсными нишами

Авторемонтная мастерская ВАРЭМ-3Д в кузове СН с надколёсными нишами Полевая мастерская МТО-60 для технического обслуживания автотехники и вооружения в финской армии

Полевая мастерская МТО-60 для технического обслуживания автотехники и вооружения в финской армииАвтомобили топливной службы

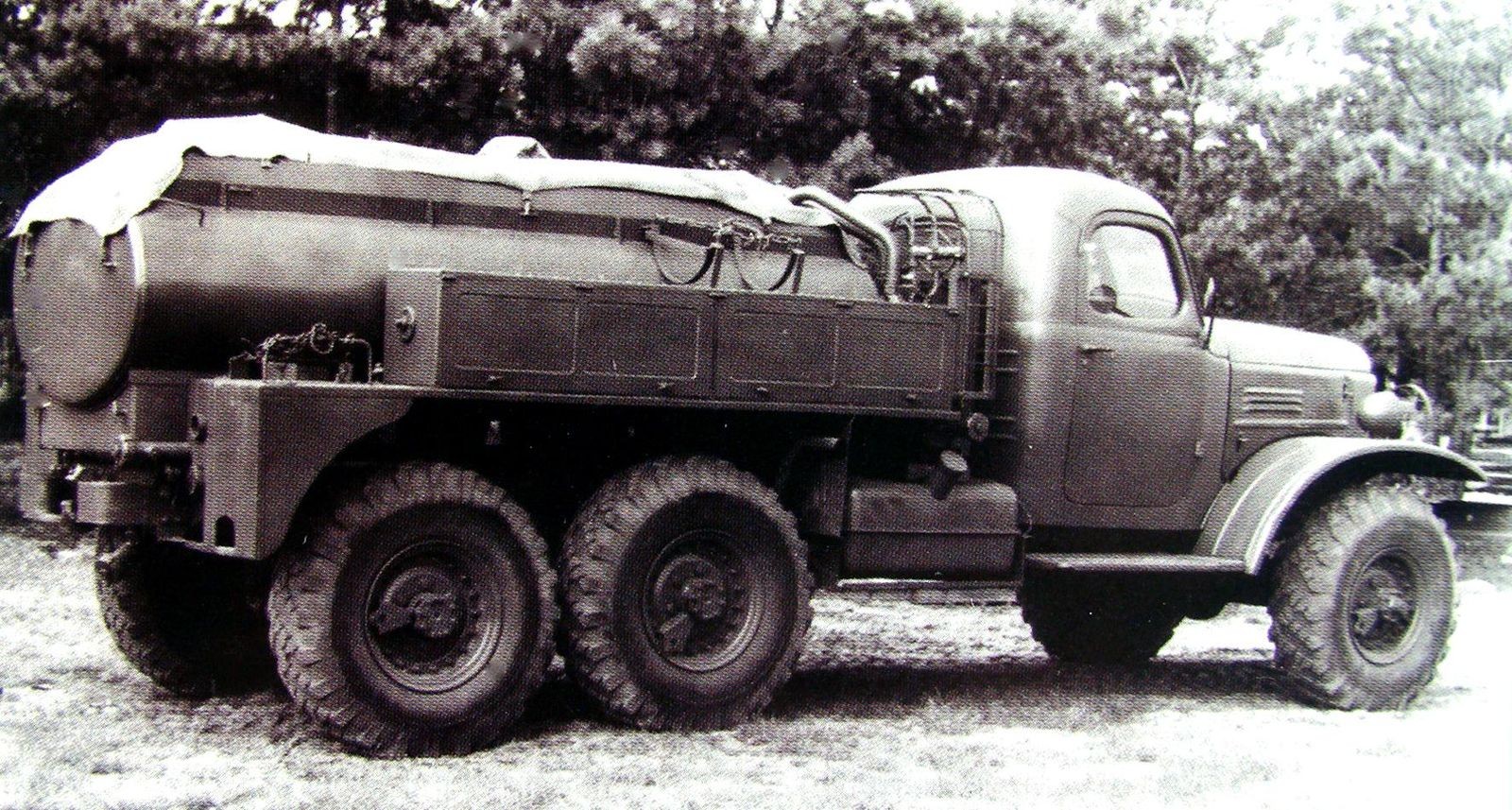

Войсковые автомобили этой категории на шасси ЗИЛ-157/157К являлись развитием машин на базе ЗИС-151. На новой механизированной автоцистерне АЦМ-4-157 появился собственный насос, позволивший ей выполнять функции топливозаправщиков. В комплектацию машины АТЗ-3-157 входила удлиненная на 200 литров цистерна, позволившая одновременно обслуживать четырёх потребителей, но конструкция нового водомаслозаправщика ВМЗ-157 практически не изменилась.

Модернизированная заправочная автоцистерна АЦМ-4-157. 1958 год

Модернизированная заправочная автоцистерна АЦМ-4-157. 1958 год Топливозаправщик АТЗ-3-157 с цистерной на 3 500 литров горючего. 1959 год

Топливозаправщик АТЗ-3-157 с цистерной на 3 500 литров горючего. 1959 годСредства обеспечения ракетных комплексов

С началом выпуска экранированных грузовиков ЗИЛ-157КГ и 157КДЕ на них начали устанавливать многие виды средств обеспечения подвижных ракетных комплексов и наземной предстартовой подготовки баллистического вооружения малой и средней дальности. Ввиду особой секретности тогда о них никто ничего не знал, а фотографии тех лет не сохранились.

К ним относились заправщики ракетных систем окислителем и компрессорные станции для заправки сжатым воздухом или кислородом, специальные кузова КУНГ для сборки ракетных боеголовок, автомобили-хранилища с глухими кузовами и контейнерами для перевозки боевых частей ракет, машины предстартовой подготовки для проверки кабельного оснащения, перевозки запасных частей, принадлежностей и т. д.

Заправщик окислителем 8Г17М1 на автомобиле ЗИЛ-157ЕГ в польской армии. 1962 год

Заправщик окислителем 8Г17М1 на автомобиле ЗИЛ-157ЕГ в польской армии. 1962 год Мобильная компрессорная станция УКС-400В на шасси ЗИЛ-157КДЕ. 1986 год

Мобильная компрессорная станция УКС-400В на шасси ЗИЛ-157КДЕ. 1986 год Машина 2У657 с закамуфлированным фургоном КУНГ-1М, в котором собирали ракетные боеголовки. 1959 год

Машина 2У657 с закамуфлированным фургоном КУНГ-1М, в котором собирали ракетные боеголовки. 1959 годМашины войск химической защиты

С появлением автомобиля ЗИЛ-157 завод «Пожтехника» выпускал наиболее распространенную машину 8Т311 для обмыва и нейтрализации спецжидкостями ракетных систем, различной техники, вооружения и ближайшей местности. На смену авторазливочной станции АРС-12Д пришла доработанная модель АРС-12У. В химвойсках служили также дегазационная станция АДМ-48Д и дегазационно-воздушный комплекс АГВ-3М.

Машина 8Т311 для проведения очистки и нейтрализации боевой техники. 1959 год

Машина 8Т311 для проведения очистки и нейтрализации боевой техники. 1959 год Модернизированная авторазливочная станция АРС-12У на шасси ЗИЛ-157 в армии ГДР. 1958 год

Модернизированная авторазливочная станция АРС-12У на шасси ЗИЛ-157 в армии ГДР. 1958 годИнженерная автотехника

В 1958-м комплект колейных механизированных мостов КММ перекочевал с ЗИСа-151А на шасси ЗИЛ-157 с лебёдкой, а затем – на ЗИЛ-157К. При помощи перегрузочных устройств семиметровый мостовой блок каждого из пяти автомобилей опрокидывался назад и укладывался на нужном участке местности, перекрывая неширокие рвы и канавы.

Базовая машина механизированного колейного моста КММ на шасси ЗИЛ-157. 1959 год

Базовая машина механизированного колейного моста КММ на шасси ЗИЛ-157. 1959 год Доработанный ЗИЛ-157К парка ТПП в экспозиции Музея артиллерии и инженерных войск (фото автора)

Доработанный ЗИЛ-157К парка ТПП в экспозиции Музея артиллерии и инженерных войск (фото автора)Такая же ситуация повторилась и с тяжелым понтонным парком ТПП, переехавшим на новый ЗИЛ с платформами для перевозки и сбрасывания понтонов на воду. Новинкой оказалась полковая передвижная мачтовая буровая установка ПБУ-50 с глубиной бурения до 50 метров.

Средний понтон парка ТПП с комплектом деревянного настила в Музее артиллерии в Санкт-Петербурге (фото автора)

Средний понтон парка ТПП с комплектом деревянного настила в Музее артиллерии в Санкт-Петербурге (фото автора) Передвижная мачтовая буровая установка ПБУ-50 на шасси ЗИЛ-157К (фото К. Дунаева)

Передвижная мачтовая буровая установка ПБУ-50 на шасси ЗИЛ-157К (фото К. Дунаева)Мобильные средства транспортировки и заряжания ракет

Дальнейшее развитие в 50-60-е годы принципиально новых подвижных зенитных, тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов привело к появлению принципиально новых автомобильных перегрузочных и транспортно-заряжающих машин (ТЗМ).

В 1961-м была принята на вооружение ТЗМ ПР-14А на одиночном шасси автомобиля ЗИЛ-157, входившая в состав зенитного комплекса С-125 «Нева» с двумя твердотопливными ракетами массой около одной тонны каждая.

Транспортно-заряжающая машина ПР-14А с ракетами комплекса «Нева», напоминавшая обычную «Катюшу». 1962 год

Транспортно-заряжающая машина ПР-14А с ракетами комплекса «Нева», напоминавшая обычную «Катюшу». 1962 годМежду тем, большие габариты и повышенная масса крупных ракет, а также требования по их безопасности в пути и поддержанию постоянной боеготовности привели к превалирующему применению для этих целей автопоездов с седельными тягачами ЗИЛ-157В/КВ и специальными одноосными полуприцепами для транспортировки одной ракеты.

Впервые опытные автомобили ЗИЛ-157В заменили прежние тягачи ЗИС-151 в 1957 году и работали в составе ТЗМ ПР-11А комплекса С-75 «Двина». Впоследствии их выпускали в нескольких исполнениях для разных версий ракетного вооружения. С 1958-го модернизированная установка ПР-11АМ, доставлявшая зенитные ракеты комплекса СА-75М «Двина», первой стала поступать в вооруженные силы социалистических стран. В дальнейшем эта система пережила ещё несколько вариантов, пока её не заменили тягачи ЗИЛ-131В.

Машины ПР-11АМ с ракетами комплекса СА-75М «Двина» и тягачами ЗИЛ-157КВ. 1967 год

Машины ПР-11АМ с ракетами комплекса СА-75М «Двина» и тягачами ЗИЛ-157КВ. 1967 годВ 1965 году на вооружение полков противоракетной обороны Москвы поступила модернизированная полуприцепная транспортно-установочная машина ПР-3М3 для доставки и монтажа на стационарные стартовые позиции новых зенитных ракет комплекса С-25М «Беркут». Масса заправленной ракеты составляла 3,5 тонны, граница зоны поражения – 45 километров.

Установочная машина ПР-3М3 с 12-метровой ракетой комплекса противоракетной обороны С-25М «Беркут»

Установочная машина ПР-3М3 с 12-метровой ракетой комплекса противоракетной обороны С-25М «Беркут»К прочим войсковым автопоездам 60-х с тягачами ЗИЛ-157КВ относились полуприцепные транспортные машины или грунтовые тележки с автомобильными узлами, служившие для доставки вооружения колёсных и гусеничных оперативно-тактических комплексов с осколочно-фугасными или ядерными боевыми частями. Их длина чуть превышала 15 метров, максимально допустимая скорость – 40 км/ч.

Транспортная машина 2У663У с теплозащитным чехлом для доставки ядерных ракет комплекса «Луна». 1964 год

Транспортная машина 2У663У с теплозащитным чехлом для доставки ядерных ракет комплекса «Луна». 1964 год Грунтовая тележка 2Т3М для транспортировки тактических ракет с системой обогрева головных частей. 1965 год

Грунтовая тележка 2Т3М для транспортировки тактических ракет с системой обогрева головных частей. 1965 годНа заглавной фотографии – армейский грузовик ЗИЛ-157КД Уральского автомоторного завода в экспозиции Музея военной автомобильной техники в Рязани.

Технические характеристики автомобиля Зил-157КДВыпускался автомобильным заводом имени Лихачева: ЗИЛ-157КД с 1978 г. (с 1958 до 1961 г. выпускался автомобиль ЗИЛ-157, а с 1961 до 1978 — автомобиль ЗИЛ-157К). Кузов автомобиля — деревянная платформа с задним открывающимся бортом, боковые борта снабжены надставными решетчатыми бортами и откидными скамейками. Борта имеют гнезда для установки дуг тента. Кабина — трехместная, цельнометаллическая. Грузоподъемность, кг:#i по дорогам с твердым покрытием — 5000 #i по грунту — 3000 Допустимая масса прицепа, кг:#i В том числе на переднюю ось — 2400 #i В том числе на тележку — 3140 Полная масса, кг** — 8690#i В том числе на переднюю ось — 2680 #i В том числе на тележку — 6010 Дорожные просветы под осью, мм:#i передней — 310 #i средней и задней — 355 Радиус поворота, м:#i по оси следа внешнего переднего колеса — 11,2 #i наружный габаритный — 12 Максимальная скорость, км/ч — 60 Тормозной путь со скорости 50 км/ч, м — 29 Контрольный расход топлива при скорости 30—40 км/ч, л/100 км — 38,5 Двигатель ЗИЛ-157КД, карбюраторный, четырехтактный, шестицилиндровый, нижнеклапанный Диаметр цилиндра и ход поршня, мм — 100X114,3 Рабочий объем, л — 5,38 Степень сжатия — 6,5 Порядок работы цилиндров — 1—5—3—6—2—4 Максимальная мощность, л. с. (кВт) — 110 (80,9) при 2800 об/мин Максимальный крутящий момент, кгс-м (Н-м) — 35 (343,2)при 1100-1400 об/мин Карбюратор — К-88АЖ Напряжение электрооборудования — 12B Аккумуляторная батарея — 6СТ-90 Прерыватель-распределитель — Р21-10 Катушка зажигания — Б114 Свечи зажигания — А10 Генератор — 17.3701 Реле-регулятор — Я112А Стартер — СТ230-4 Сцепление однодисковое сухое Коробка передач пятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах Раздаточная коробка двухступенчатая Главная передача одинарная, коническая со спиральными зубьями Передаточные числа: #i коробки передач — 1—7,44; II—4,10; III-2,29; IV—1,47; V—1,00; З.Х.—7,09 #i раздаточной коробки — 2,27 и 1,16 #i главной передачи — 6,67Рулевой механизм глобоидальный червяк с трехгребневым роликом, передаточное число — 23,5 Подвеска:#i передняя на продольных полуэллиптических рессорах, амортизаторы гидравлические телескопические #i задняя балансирная на продольных полуэллиптических рессорах Тормоза:#i рабочий барабанный на все колеса с пневматическим приводом #i стояночный барабанный на трансмиссию с механическим приводом. #i топливный бак основной — 150, #i дополнительный — 65, бензин А-72 (В скобках приведены данные для автомобиля с лебедкой).Габаритные размеры  Контрольно-измерительные приборы и органы управления 1 — термометр системы охлаждения двигателя; 2 — лампы освещения щитка приборов; 3 — амперметр; 4 — головка управления жалюзи радиатора; 5 — головка вентиля стеклоочистителей; б — переключатель указателей поворота; 7 — манометр давления воздуха в шинах; 8 — замок зажигания; 9 — рычаг крана управления давлением воздуха в шинах; 10 — кнопка ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора; 11 — переключатель указателя уровня топлива; 12 — переключатель освещения щитка приборов и плафона кабины; 13 — кнопка управления воздушной заслонкой карбюратора; 14 — переключатель электродвигателя отопителя и вентилятора; 15 — ручка центрального переключателя света фар; 16 — манометр системы пневматического привода тормозов; 17 — контрольная лампа указателей поворота; 18 — манометр системы смазки двигателя; 19 — спидометр; 20 — указатель уровня топлива; 21 — контрольная лампа дальнего света фар. 1 — термометр системы охлаждения двигателя; 2 — лампы освещения щитка приборов; 3 — амперметр; 4 — головка управления жалюзи радиатора; 5 — головка вентиля стеклоочистителей; б — переключатель указателей поворота; 7 — манометр давления воздуха в шинах; 8 — замок зажигания; 9 — рычаг крана управления давлением воздуха в шинах; 10 — кнопка ручного управления дроссельной заслонкой карбюратора; 11 — переключатель указателя уровня топлива; 12 — переключатель освещения щитка приборов и плафона кабины; 13 — кнопка управления воздушной заслонкой карбюратора; 14 — переключатель электродвигателя отопителя и вентилятора; 15 — ручка центрального переключателя света фар; 16 — манометр системы пневматического привода тормозов; 17 — контрольная лампа указателей поворота; 18 — манометр системы смазки двигателя; 19 — спидометр; 20 — указатель уровня топлива; 21 — контрольная лампа дальнего света фар.Расположение рычагов и педалей управления 1 — педаль тормоза; 2 — рычаг переключения коробки передач; 3 — ножной переключатель света фар; 4 — педаль сцепления; 5 — педаль включения стартера; 6 — отопнтель кабины; 7 — рычаг крышки вентиляционного люка; 8 — блок шинных кранов; 9 — рычаг ручного тормоза; 10 — педаль управления дроссельной заслонкой; 11 — рычаг включения лебедки; 12— рычаг включения переднего моста; 13 — рычаг переключения передач раздаточной коробки 1 — педаль тормоза; 2 — рычаг переключения коробки передач; 3 — ножной переключатель света фар; 4 — педаль сцепления; 5 — педаль включения стартера; 6 — отопнтель кабины; 7 — рычаг крышки вентиляционного люка; 8 — блок шинных кранов; 9 — рычаг ручного тормоза; 10 — педаль управления дроссельной заслонкой; 11 — рычаг включения лебедки; 12— рычаг включения переднего моста; 13 — рычаг переключения передач раздаточной коробкиСхема пневматического привода тормозов и системы регулирования давления воздуха в шинах Источники информации#i Краткий автомобильный справочник. Москва «ТРАНСПОРТ» 1982 Издание девятое. Государственный Научно-Исследовательский Институт Автомобильного Транспорта НИИАТ.#i Инструкция по эксплуатации Зил-157К ЦБТИ Москва 1965. Фотографии |

ЗИЛ-157 серийный грузовой автомобиль СССР

ЗИЛ-157 серийный грузовик 1958-1994 гг.

| ЗИЛ-157 | базовый. Отличался двигателем мощностью 104 л.с. Выпускался в 1958-1961 годах. |

| ЗИЛ-157В | седельный тягач на базе ЗиЛ-157. Отличался 2 топливными баками по 150 л., расположением запасного колеса вертикально за кабиной. Выпускался в 1958-1962 годах. |

| ЗИЛ-157Г | с экранированным электрооборудованием. |

| ЗИЛ-157Е | шасси для спецавтомобилей. |

| ЗИЛ-157ЕТ | шасси с экранированным электрооборудованием. |

| ЗИЛ-157К | модернизированный. Отличался двигателем мощностью 109 л.с., однодисковым сцеплением, коробкой передач и тормозной системой от ЗиЛ-131. Выпускался в 1961-1978 годах. |

| ЗИЛ-157КВ | седельный тягач на базе ЗиЛ-157К. Выпускался в 1962-1978 годах. |

| ЗИЛ-157КГ | с экранированным электрооборудованием. |

| ЗИЛ-157КЕ | шасси на базе ЗиЛ-157К. |

| ЗИЛ-157КД | модернизированный. Доработан двигатель (применён ряд деталей двигателя ЗиЛ-130) |

| ЗИЛ-157КДВ | седельный тягач на базе ЗиЛ-157КД. |

| ЗИЛ-157КДЕ | шасси на базе ЗиЛ-157КД. |

| ЗИЛ-157КЭ | экспортный вариант ЗиЛ-157К. |

| ЗИЛ-157КЮ | экспортный тропический. |

| ЗИЛ-157Л | опытный с гидроусилителем руля. |

| ЗИЛ-157Ю | экспортный тропический. Отличался отсутствием отопителя кабины и предпускового подогревателя. |

| ЗИЛ-165 | опытный с кабиной и оперением ЗиЛ-130. |

| ЗИЛ-ММЗ-4510 | самосвал на базе ЗиЛ-157КД. Выпускался с 1989 года. |

фотография ЗИЛ-157

ЗИЛ-157 — грузовой автомобиль производства ЗиЛ. Выпускался серийно с 1958 по 1961 годы, а с 1961 по 1978 год — ЗИЛ-157К. Основной заказчик вооружённые силы СССР. Использовалась кабина от ЗиС-151 с незначительными изменениями. В 1978 году производство было переведено на УАМЗ (Уральский автомоторный завод, филиал ПО АвтоЗИЛ) под индексом ЗИЛ-157КД(1992-1994 гг.). Грузовик впоследствии на конвейере заменил ЗИЛ-131.

фотография ЗИЛ-151

Зил-157 усовершенствованная версия полноприводного армейского

грузовика ЗИС-151 выпускавшегося на Московском автозаводе им.

И.В.Сталина (с 1956 года им. И.Д.Лихачёва). Работы возглавил

главный конструктор А.М.Кригер.

Грузовик ЗиЛ-157, результат глубокой

модернизации ЗиС-151, начал серийно выпускаться с 1958 года.

Главным новшеством в конструкции автомобиля было применение

системы централизованного регулирования давления воздуха в шинах

(подкачка была «внутренней»). Двигатель установленный на автомобиль

стал более мощным (104 л.с.). Все колеса автомобиля — ведущие

односкатные с шинами увеличенного диаметра. Привод к передним

колесам — отключаемый. Подвеска переднего моста — зависимая

рессорная. В схему привода передних колес включены шарниры равных

угловых скоростей. Подвеска тележки задних колес — зависимая

балансирная на двух продольных рессорах и шести реактивных штангах.

В трансмиссию машины включена двухступенчатая раздаточная коробка,

имеющая три выхода — ко всем ведущим мостам.

фотография ЗИЛ-157

В 1961 году грузовик был модернизирован — еще больше стала мощность двигателя (109 л.с.), подверглась изменениям трансмиссия. Модернизированный образец получил обозначение ЗиЛ-157К. (убрали открывающуюся левую половина ветрового стекла). В 1978 году выпустики модификацию ЗиЛ-157КД, оснащенная двигателем с уменьшенным рабочим объемом и унифицирована с двигателем автомобиля ЗиЛ-130. Серийное производство продолжалось до 1982 года ( по некоторым данным — небольшими сериями до 1988 года), в течение пятнадцати лет — параллельно с выпуском нового грузовика ЗиЛ-131.

ЗиЛ-157 выпускался в стандартных армейских вариантах бортового

автомобиля (ЗиЛ-157, ЗиЛ-157К и ЗиЛ-157КД), седельного тягача

(ЗиЛ-157В, ЗиЛ-157КВ) и шасси. Часть машин оснащалась лебедкой,

экранированным электрооборудованием, выпускались экспортные

модификации для стран с различными видами климата. Все автомобили,

выходившие с конвейера, окрашивались в стандартный темно-зеленый

цвет, цвет тента — зеленый. Грузовики выпускались с двумя типами

платформы — «армейского типа» (как представлена на фото), с

откидным задним бортом и откидными боковыми скамейками, дугами

и тентом, и «транспортного типа», аналогичная платформе ЗИЛ-130.

Помимо непосредственно ЗИЛа, автомобили

ЗИЛ-157К и ЗИЛ-157КД производились заводом УАМЗ на протяжении с

1977 по 1991 г. Автомобили выпускавшиеся с конца 80-ых годов

отличались от предшественников отсутствием защитных решеток перед

фарами и усовершенствованной светотехникой. Машиностроительный

завод в Мытищах с 1989 года выпускал самосвал ЗИЛ-ММЗ-4510,

оснащенный металлической платформой с самосвальным механизмом,

унифицированным во многих элементах с самосвалом ЗИЛ-ММЗ-4505.

фотография ЗИЛ-157

В основном ЗиЛ-157 поставлялся в Советскую Армию. Он перевозил

личный состав, различные грузы, на его шасси монтировались

различное оборудование и системы вооружения. На аэродромах

бортовой грузовик мог применяться в качестве тягача. Применялся

он и в гражданских организациях. В процессе производства

конструкция постоянно дорабатывалась. На шасси ЗиЛ-157 было

разработано и освоено в производстве множество специализированных

автомобилей.

В связи с постановкой на конвейер

автомобиля ЗиЛ-131 было решено перенести производство семейства

ЗиЛ-157 на Уральский автомоторный завод (Свердловск-65). Первые

ЗиЛ-157К уральской сборки пошли с конвейера в 1968 году, но сборка

на ЗиЛе из запаса деталей продолжалась стендовым методом до

середины 70-х годов. Официально снят с производства в 1992 году,

однако сборка из запасов деталей продолжалась до 1994 года. Всего

изготовлено 797934 автомобиля всех модификаций.

фотография ЗИЛ-157 бортовой

фотография ЗИЛ-157 КУНГ

фотография ЗИЛ-157 БУР

фотография ЗИЛ-157 КДВ

фотография ЗИЛ-157 КУНГ

ЗИЛ-157: эпоха расцвета и стагнации

ЗИЛ-4311 — слегка облагороженный «Захар»

Годы застоя

Фактически вся производственная жизнь «Захара» делилась на три периода: первый — с 1958 по 1961 год, второй продолжился до 1978 года, третий, заключительный, — до 1992 года.

В первозданном виде это была машина, способная на грунтовке брать на борт до 2,5 тонны груза, при этом на дорогах с твердым покрытием этот показатель увеличивался до 4,5 тонны. «Колун» был способен также тащить за собой прицеп массой до 3,6 тонны. Мотор на грузовике монтировали от предшественника ЗИС-151, только с новой алюминиевой головкой блока и усовершенствованным карбюратором. Это позволили поднять мощность до 104 л. с. при контрольном расходе топлива в 42 л на 100 км. Расход бензина был меньше, чем у более тяжелого ЗИС-151, но по причине сокращенного запаса топлива на борту запас ходе упал до 510 км.

Несмотря на то, что Гран-при в Брюсселе ЗИЛ-157 получил как грузовик для сельского хозяйства, основным потребителем в первые годы была Советская Армия. Одним из вариантов военного исполнения был машина с индексом Г, оснащенная экранированным оборудованием. Также армия получала шасси ЗИЛ-157Е, подготовленное для монтажа спецоборудования и надстроек. Были варианты с дополнительной коробкой отбора мощности, предназначенные для работы надстроек. Также в производственной гамме присутствовал и седельный тягач ЗИЛ-157В, который мог тащить полуприцепы до 11 тонн. Интересно, что все седельные тягачи на базе «Колуна» в обязательном порядке комплектовались лебедками самовытаскивания – это была страховка на случай увязания тяжеленного состава в грязи. ЗИЛ-157В и его поздние модификации под индексами КВ и КДВ были, по сути, штучным товаром – выпуск ограничивался 300 экземплярами в год.

Седельный тягач ЗИЛ-157КВ

Кроме этого, как уже упоминалось в первой части рассказа, на агрегатах «Захара» собирали амфибию ЗИЛ-485А и БТР-152В1. Реклама, которую грузовик получил в 1958 году в Брюсселе, привлекла внимание зарубежных заказчиков и на конвейере появились экспортные модификации ЗИЛа – для стран с умеренным климатом (вариант 157Э), с жарким (157Ю без «печки» и предпускового подогревателя) и влажным тропическим (157Т с герметичной проводкой).

Через пару лет после запуска машины в серию на 38 Опытном заводе на базе «Захара» создали колесный эвакуационный тягач легкий (КЭТ-Л), основным профилем работы которого было вытаскивание застрявших, опрокинутых или затонувших машин, транспортировка поврежденных машин полупогрузкой. Эвакуатор так и остался в разряде опытных.

Легкий колесный эвакуационный тягач, мод. ТК4: 1 – кислородный баллон емкостью 40 л; 2 – кронштейн крепления кислородного баллона; 3 – погрузочное устройство; 4 – седельное устройство; 5 – откидная винтовая опора в походном положении; 6 – люк вспомогательной лебедки; 7 – ящик для бидонов; 8 – кассета для анкеров; 9 – основная лебедка; 10 и 11 – сошники (упоры)

ЗИЛ-165 — один из опытных предшественников ЗИЛ-157

Также на базе 157-го ЗИЛа появилась пожарная машина ПМЗ-27, разработанная в городе Прилуки Черниговкой области. Если внимательно посмотреть на фотографии машины, то можно увидеть задние двери второго ряда оригинальной конструкции. До этого на пожарные машины просто устанавливались штатные передние двери. Естественно, такая конструкция оказалась очень живучей и перекочевала на ЗИЛ-131 и ЗИЛ-130. На базе пожарной ПМЗ-27 были разработаны вариант для жарких стран, а также первый в СССР аэродромный вариант с литерой А, отличающийся лафетным стволом на крыше. Он позволял начать тушение самолета еще до остановки машины. В ПМЗ-27 были предусмотрены емкости под 2150 литров воды и 80 литров пенообразователя, а кабина вмещала 7 человек личного состава. После небольшой модернизации пожарную машину на базе ЗИЛ-157 в начале 70-х годов сняли с производства, заменив более совершенной 131-й машиной.

«Колун» на испытаниях и в серийных вариантах

Как ни странно, но первая модернизация настигла машину уже на третьем году конвейерной жизни. Сейчас даже иностранные автопроизводители не всегда выдерживают такую периодичность обновления – а тут ЗИЛ в середине XX века. Это было связано с появлением машин 130 и 131 семейств, которые поделились с «Захаром» частью своих агрегатов. Машина второго поколения получила имя ЗИЛ-157К, а также однодисковое сцепление, синхронизаторы на все передачи переднего хода (за исключением первой), ручной барабанный тормоз и амортизаторы на передней подвеске. Это была последняя версия «Захара», выпускающаяся на столичном заводе. С 1977 года (по одной из версий с 1982 года) производством занялся Уральский автомоторный завод в городе Новоуральске. Машина стала называться ЗИЛ-157КД, обрела новый мотор с поршневой от ЗИЛ-130 (110 л. с.) и усиленную ходовую от младшего 131-го брата.

Теперь «Колун» мог брать на борт 5 тонн в случае использования на твердых дорогах и 3 тонны на бездорожье. Этот вариант во многом стал самым гражданским среди всех модификаций ЗИЛ-157, так как в армии устаревший грузовик уже не был популярным и машины шли преимущественно в сельское хозяйство. Конструкторский штаб каждый год добавлял «Захару» какие-то нововведения, но назвать их серьезными нельзя. К примеру, в 1981 году были введены фары ФГ1-ЕВ с неразборными оптическими элементами ФГ140 и лампами А-12-45+40 с европейским асимметричным светораспределением ближнего света, а также вместо звукового сигнала С44 устанавливался С311-01. Но вот гидроусилитель в конструкции так и не появился.

Примечательно, что вместо поверхностной модернизации заводчане предлагали сделать полноценный фейслифтинг под индексом 4311. «Захар» 2.0 должен был получить новые крылья со встроенными фарами и грузов с увеличенными бортами, больше приспособленными для перевозки сельхозпродукции. Но новая кабина не оправдала ожиданий, так как принципиально не изменилась во вместимости и эргономике, и ЗИЛ-4311 остался в единственном экземпляре.

100 вариантов исполнения

Первоначально ЗИЛ-157 перенял все военные профессии, которые были у предшественника ЗИС-151, но с годами специализация расширилась до 100 с лишним вариантов использования. Машина активно работала в странах Варшавского договора, а также в нескольких десятках дружественных стран, что и объяснило такую широкую военную специализацию. Настоящей армейской классикой стал бортовой «Захар», способный перевозить до 18 человек личного состава, а также буксировать артиллерийские системы. Вторыми по распространенности стали различные кунги, изготавливаемые номерными заводами Министерства обороны. Из них заслуживает отдельного упоминания экспериментальный раздвижной кузов КР-157 переменного объема для размещения командного пункта или столовой. Кузов разработали в 1963 году, но в серийном воплощении подобная техника появилась много лет спустя уже на ЗИЛ-131.

Первые два поколения ЗИЛ-157 стали отличной базой для различных средств связи и управления, в том числе и потому, что грузовик для своего времени хорошо совмещал грузоподъемность и высокую мобильность. Например, на «Захар» с 1977 года устанавливали в кузове КУНГ-2 ультракоротковолновый радиопеленгатор Р-363.

Ультракоротковолновый радиопеленгатор Р-363.

Следующей стезей ЗИЛ-157 стали полевые ремонтные мастерские, первой из которых стала ВАРЭМ (войсковая автомобильная ремонтно-эксплуатационная мастерская). Кстати, первые экземпляры опытных мастерских появились на 38 Опытном заводе в Бронницах за десять лет до появления серийного «Захара» и монтировались на лендлизовских Studebaker US6. Позже появились более совершенные варианты ПАРМ, МТО-АТ и АПРИМ (автономная подвижная ремонтная инженерная мастерская).

ВАРЭМ

МТО-АТ

Обмывочно-нейтрализационная машина 8Т311

Вода, солярка, бензин, масло и керосин стали важными грузами для множества автоцистерн и заправщиков на базе ЗИЛ-157, которые выпускались буквально по всему Советскому Союзу. А самым экзотичным наполнителем цистерн был воздух в модели ВЗ-20-350, предназначавшейся для заправки бортовых пневмосистем самолетов.

Радиостанция Р-140

«Захар» появился в армии в эпоху зарождения ракетной техники страны, поэтому взял на себя массу функций обеспечения столь сложного вооружения. Начиная от заправщиков ракетным окислителем типа 8Г17М и заканчивая техникой 8Н215 и 8Н216 для перевозки и проверки кабельного оборудования. Многие кузова просто снимались с устаревших ЗИС-151 и монтировались на новенькие шасси ЗИЛ-157. Также шасси использовались для транспортировки и перезаряжания ракет как противовоздушной обороны, так и оперативного-тактического назначения, в частности, 9К72 «Эльбрус». Естественно, тяжелые и габаритные ракеты монтировались на седельные тягачи ЗИЛ-157В и КВ.

Самыми грозными модификациями ЗИЛ-157 стали системы залпового огня БМ-13НМ (модернизированная «Катюша») калибром 132 мм, БМ-14М калибром 140,3 мм и БМ-24 калибром 240,9 мм.

БМ-13НМ

Кроме всего вышеописанного, платформа ЗИЛ-157 использовалась в интересах войск химической защиты, также в качестве базы для различных эвакуаторов и мостовых парков. А самым, пожалуй, редким вариантом исполнения «Захара» стала подвижная рекомпрессионная станция ПРС-В, служившая в советском флоте и понтонных парках. В кузове были барокамера, аппаратура для заправки баллонов и средства для восстановления здоровья водолазов. Самыми мощными «Захарами» были, бесспорно, шнекороторные снегоочистители с расположенными на грузовой платформе силовыми установками, приводящими одновременно и колеса, и массивный шнек. Одним из таких стал Д-470 или ШРС-А со 130-сильным мотором У2Д6-С2.

Шнекороторный снегоочиститель ШРС-А (Д-470)

В конце коснемся парочки интересных экспериментальных машин на базе «Колуна». Первая из них — это ЗИЛ-157Р от 1957 года, у которого все три ведущие оси были равномерно распределены по длине машины. Это позволяло, по задумке конструкторов, улучшить проходимость за счет лучшего распределения веса. 157Р имел варианты как с арочными шинами, так и с обычными с увеличенным диаметром. При этом задний мост был управляемым и поворачивался в противофазу переднему. Это позволяло при повороте/развороте не пахать несколько колей, а ограничиться одной. Наработки зиловцев по этой машине легли в основу дальнейших экспериментов по экстремально всепролазной технике.

ЗИЛ-157Р

Второй интересный экземпляр датируется 1982 годом и представляет собой гибрид из кабин ЗИЛ-130 и -131 машин с ходовой «Захара». Здесь инженеры из Новоуральска пытались решить проблему неудобной к тому времени и тесной кабины «Захара», но направление оказалось тупиковым; несколько машин ЗИЛ-157КДМ так и остались экспериментальными.

ЗИЛ-157КДМ в различных вариантах

Последние 10-15 лет выпуска ЗИЛ-157 был уже откровенно устаревшей машиной, от которой отказались вооруженные силы, и лишь отсутствие внятной конкуренции заставляло гражданские структуры закупать заслуженного «проходимца». В общей сложности было собрано 797.934 машины. Этот ЗИЛ оставил неизгладимый след в автомобильной и военной истории страны.

ЗИЛ-157 1990 — тест-драйв — журнал За рулем

Штурмуем бездорожье на легендарном полноприводном грузовике ЗИЛ‑157.

ЗИЛ‑157ЗИЛ‑157

Материалы по теме

Петлявший по укатанному зимнему проселку водитель кроссовера даже остановился от удивления. Счастливый обладатель «недовнедорожника» во все глаза смотрел, как мы с ЗИЛом нахально, неторопливо и невозмутимо бороздим подтаявшие сугробы глубиной сантиметров эдак шестьдесят-семьдесят.Я и сам радовался как мальчишка! Не скрою, съехал в поле с некоторой опаской. Поездить на таких машинах удается, к сожалению, нечасто. Но теперь не могу остановиться.

А вот «зилок» абсолютно спокоен. Это ведь его обычная, будничная работа.

Шесть на шесть

Первые опытные образцы послевоенного полноприводного трехосного грузовика ЗИС‑151 изготовили в 1946 году, а в 1948‑м поставили на поток. Конечно, в нем заметно влияние американских ленд-лизовских машин — в первую очередь очень удачного и полюбившегося нашим шоферам Студебекера. Но уже к 1950‑м годам многим стало ясно: один из недостатков «американца» и последовавшего за ним нашего «сто пятьдесят первого» — задние двухскатные колеса, снижающие проходимость.

| Кабина 157‑го для троих тесновата. Из удобств — опускные боковые стекла без форточек и печка. Уже здорово! Кабина 157‑го для троих тесновата. Из удобств — опускные боковые стекла без форточек и печка. Уже здорово! | |

| Справа — манометр системы регулировки давления в шинах. Есть даже надписи: «песок», «пашня», «болото», «снег». Почти как в некоторых современных вседорожниках, только там «пашня» и «болото» не пишут. Справа — манометр системы регулировки давления в шинах. Есть даже надписи: «песок», «пашня», «болото», «снег». Почти как в некоторых современных вседорожниках, только там «пашня» и «болото» не пишут. | Автомобиль адресовали в первую очередь водителям-солдатам, поэтому снабдили пространными инструкциями. Автомобиль адресовали в первую очередь водителям-солдатам, поэтому снабдили пространными инструкциями. |

Материалы по теме

Прототип с односкатными колесами сделали еще на стадии подготовки 151‑го, но консервативная часть заводских специалистов и военных (они — главные заказчики полноприводных машин), опираясь на зарубежный опыт и стремясь к максимальной унификации с базовым грузовиком, отвергла идею. Однако при подготовке модернизированной версии по имени ЗИЛ‑157, которую создавали с 1955 года, сторонникам улучшения проходимости во главе с уже тогда знаменитым конструктором Виталием Грачевым (главный наш корифей в области создания автомобилей повышенной проходимости еще с довоенных времен) удалось-таки внедрить односкатные колеса.А заодно и систему регулирования давления воздуха в шинах. Это очень полезное устройство тоже пробили с большим трудом, причем с помощью военных. Ветераны завода вспоминали, что на одном из показов армейской техники (подкачку шин впервые применили именно на бронетранспортерах, во многом унифицированных с машинами ЗИС‑151 и ЗИЛ‑157) строгие, не очень эмоциональные, скупые на похвалу генералы были поражены возможностями машин с тремя ведущими мостами и устройством, позволяющим снизить давление в шинах до 0,5 атм. Колесные машины по проходимости можно было сравнить с гусеничными!

Так и решилась судьба ЗИЛ‑157, быстро получившего прозвище «колун» не только за характерную форму капота, но и за стойкий, непримиримый характер. Это прозвище невольно вспоминаешь, глядя на сужающийся капот, направленный в сторону того, что дорогой назвать никак нельзя. А для «сто пятьдесят седьмого» это семечки, привычная среда обитания. И правда — колун!

Дело техники

Чтобы включить передний мост и понижающую передачу, нужно обладать определенными навыками — скажем, чуть продернуть автомобиль, чтобы шестеренки вошли в зацепление. Зато какой эффект!Чтобы включить передний мост и понижающую передачу, нужно обладать определенными навыками — скажем, чуть продернуть автомобиль, чтобы шестеренки вошли в зацепление. Зато какой эффект!

Рядная нижнеклапанная «шестерка» великой мощности не выдает. Что для такого зверя 110 «лошадок»? И это самый поздний и мощный вариант двигателя, унифицированного с мотором ЗИЛ‑130 по поршням и иным деталям. Но тяги состыкованному с 5-ступенчатой коробкой передач и двухступенчатой раздаткой двигателю, поверьте, вполне хватает. При определенном навыке несложно переключать передачи без выжима сцепления, подобрав соответствующие обороты мотора.

Конечно, ЗИЛ‑157 не очень шоссейный (а скорее, очень нешоссейный) автомобиль. Ехать-то можно, но быстрее километров семидесяти в час совсем не хочется. Особенно при современном ритме и загруженности дорог. Ни рулевое, ни высоченные внедорожные шины легкости и четкости управления не способствуют. Да это и не его стихия! Зато достаточно съехать на целину, чтобы проникнуться к «колуну» уважением и даже любовью.

Здесь нет блокировок дифференциалов, да они и не нужны. Достаточно включить передний мост и иногда — понижайку. Главное — грамотно работать рулем, ни в коем случае не обхватывая его большими пальцами. Повредить их на бездорожье — пара пустяков. Руль ведь связан с колесами напрямую, без усилителя, и на ухабах коварно рвется из рук. Кстати, на ходу руль вовсе не кажется таким уж тяжелым. А крутить баранку на месте в среде профессионалов некогда считалось моветоном.

На неэкстремальном бездорожье ЗИЛ прощает не очень грубые ошибки с выбором передачи, поскольку тяги мотору хватает. А в крайнем случае можно даже остановиться и вновь тронуться там, где это вроде бы невозможно.

Конечно, и «колун» может застрять, но чаще всего это определяется его «геометрией». К слову, минимальный дорожный просвет — 310 мм. Главное — не зацепиться за что-нибудь твердое рамой. Впрочем, если это «что-то» не такое уж твердое, то можно освободиться и самостоятельно, вырвав бугорок с мясом.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ |

ЗИЛ-157 – король бездорожья

П. Алёшин

Проходимость этого грузовика, продержавшегося на производстве свыше 30 лет, и сейчас можно назвать выдающейся. Путь к его созданию был долгим и трудным, однако все, кто работал за рулем этих вездеходов, вспоминают их добрым словом. Многочисленные версии модели ЗИЛ-157 можно было встретить и на Крайнем Севере, и на стройках Сибири, и на прокладке трубопроводов в Средней Азии, и, конечно, в армиях многих стран мира. Бесспорно, это была одна из достойных отечественных разработок, и она заслуживает, чтобы о ней помнили.

В конце 1930 годов, когда неизбежность Второй мировой войны не вызывала сомнений, конструкторы европейских заводов, выпускающих армейские машины, ломали голову над тем, как повысить проходимость автомобилей. Их старания не остались незамеченными и в СССР, ведь вопросам повышения обороноспособности уделяли серьезное внимание. Наибольшие успехи в этом деле были достигнуты на Горьковском автозаводе, где впервые были освоены в производстве шарниры равных угловых скоростей, превращавшие передний мост автомобиля в ведущий. Заслуга коллектива конструкторов под руководством Андрея Александровича Липгарта состоит и в том, что, испытав различные двухосные и трехосные грузовики, они доказали, что полноприводные машины должны иметь односкатную ошиновку, шины со специальным протектором для различных условий движения по местности, особую развесовку по осям и т. д. Жаль, что война помешала реализации планов по выпуску семейства вездеходов, а после войны страна получила лишь один двухосный полноприводный грузовик ГАЗ-63, правда, обладавший уникальной проходимостью.

На Московском автозаводе им. Сталина до войны успели выпустить небольшую партию двухосных грузовиков повышенной проходимости ЗИС-32. В конце 1940 годов конструкторы стремились создать советский «Студебеккер US 6х6», взяв за основу его технические особенности и базируясь на агрегатах нового 4-тонного грузовика ЗИС-150. Как известно, эти легендарные вездеходы с двускатными задними колесами отлично зарекомендовали себя в боях с фашистами, в том числе и в качестве носителя знаменитых пусковых установок «Катюша».

Трехосный ЗИС-151, к великому огорчению его создателей, оказался много хуже «Студебеккера». Поставленный на производство в апреле 1948-го он через год во время длительного пробега по весеннему бездорожью значительно уступал по проходимости и лендлизовскому прототипу, и вездеходам ГАЗ-63, которым не раз приходилось вытаскивать ЗИСы из грязи и снежного плена. Тяжелые машины (масса ЗИС-151 превышала массу «Студебеккера» на тонну) с небольшими по размеру колесами и недостаточным дорожным просветом, маломощными двигателями и задними мостами с двускатной ошиновкой в среде испытателей получили прозвище «утюгов», заставлявших водителей снимать вторые скаты и толкать застрявшую машину другим автомобилем, благо конструкция специальных задних бамперов это позволяла. В воспоминаниях испытателей можно прочесть, что густая жидкая грязь легко залепляла задние колеса, превращая их в четыре бочки, беспомощно вращавшиеся в грязевой массе. Снимать залепленные грязью внешние скаты, отковыривая ломом грязь, было сущим мучением, однако это было необходимо для повышения проходимости. Двухскатные колеса требовали больше мощности от двигателя, так как они прокладывали дополнительные колеи, в то время как у ГАЗ-63 задние колеса шли точно по колее передних.

Грузовик с советским ноу-хау

Ошибки необходимо было исправить в кратчайшее время, тем более что грузовики ЗИС-151 поступали в армию, а пути решения проблем не выглядели туманными. В 1950 г. началось производство бронетранспортера БТР-152 на базе модифицированных агрегатов ЗИС-151, но уже с односкатной ошиновкой всех колес с шинами большей размерности. На заводе были созданы экспериментальные образцы грузовиков ЗИС-151 с односкатными колесами и единой колеей мостов, развернулась работа по повышению мощности двигателя, увеличению надежности других агрегатов, конструированию лебедок. Но основные надежды, связанные с кардинальным повышением проходимости, возлагались на создаваемую (впервые в мировой практике) систему централизованного регулирования давления воздуха в шинах. Шинникам было поручено разработать конструкцию и освоить выпуск специальных шин, допускающих движение автомобиля при временно сниженном давлении воздуха в них. В итоге была разработана шина размером 12.0018 (диапазон давления воздуха 3,0…0,5 кгс/см2), допускающая возможность работы при переменной величине радиальной деформации до 35% высоты профиля, тогда как у обычных шин радиальная деформация составляет не более 13%. Шина отличалась повышенной эластичностью, достигнутой за счет увеличения на 25% ширины профиля, сниженным до восьми слоев корда в каркасе и применением специальных прослоек из очень мягкой резины.

При уменьшении давления воздуха в шинах увеличивается деформация и снижается удельное давление на грунт. Вследствие этого уменьшается глубина колеи и соответственно снижаются затраты энергии на образование колеи или снижается сопротивление грунта качению колес. Правда, двигаться при давлении воздуха 0,5 кгс/см2 можно было только на скорости не более 10 км/ч.

Изменение давления в шинах осуществлялось водителем с помощью централизованной системы, позволявшей регулировать и доводить при необходимости давление до нормы во всех шинах во время движения машины. Применение подобной системы особенно понравилось военным. Дело в том, что с этой системой живучесть автомобиля была выше. Движение грузовика можно было продолжить и в случае повреждения отдельной шины, так как система подкачки компенсировала падение в ней давления воздуха.

Испытания новой системы полностью подтвердили теоретические изыскания, и при разработке нового автомобиля ЗИЛ-157, сменившего в 1958 г. на конвейере вездеход ЗИС-151, выбор был сделан в пользу новой шины размером 12.0018. Как следствие, конструкторам пришлось кардинально пересмотреть компоновку вездехода. Уменьшение числа колес с 10 до 6 позволило избежать установки двух запасных, которые крепились на ЗИС-151 вертикально за кабиной. Данное решение привело к ликвидации за кабиной колесодержателей и дало возможность придвинуть платформу к кабине, а сзади укоротить раму на 250 мм, из-за чего уменьшилась габаритная длина грузовика на 330 мм при прежней величине колесной базы. Единственному запасному колесу нашлось место под платформой.

Оптимизация компоновки грузовика ЗИЛ-157 улучшила распределение массы по осям, при этом масса машины снизилась на 100 кг.

Сначала на автомобилях применяли систему регулирования давления воздуха в шинах с внешней подводкой воздуха трубочками с шарнирными соединениями, но очень скоро проявились серьезные недостатки этой конструкции. Во время движения вездехода по бездорожью выступающие наружные трубки повреждались, уплотнение ступицы в узле подвода воздуха оказалось плохо защищенным от грязи, а монтаж и демонтаж колес вызывал большие затруднения. В результате почти сразу после начала выпуска автомобиля узел подвода воздуха к шине был переработан в пользу подачи воздуха с внутренней стороны колеса.

Модернизация силового агрегата

Опыт эксплуатации автомобилей ЗИС-151 выявил их низкие тяговодинамические качества, особенно при буксировке прицепа, моторы часто перегревались, грузовик расходовал много топлива, имел низкие средние скорости движения на дорогах с твердым покрытием, при этом надежность работы узлов совершенно не устраивала эксплуатационников. Все это необходимо было исправить при создании ЗИЛ-157. Использование алюминиевой головки блока на рядном нижнеклапанном 6-цилиндровом двигателе рабочим объемом 5,55 л позволило повысить степень сжатия с 6,0 до 6,2, что вместе с установкой нового карбюратора дало повышение мощности с 92 до 104 л.с. при 2600 об/мин и максимального крутящего момента с 304 до 334 Н·м. Значительному изменению подверглась и система охлаждения, которая получила шестилопастный вентилятор и новый радиатор. В конструкцию мотора были внедрены новый масляный насос, новые уплотнения коленвала, уплотнения водяного насоса, замкнутая система вентиляции картера, была модернизирована подвеска силового агрегата и др., что повысило его эксплуатационные свойства. Конструктивные мероприятия привели к снижению расхода топлива автомобиля ЗИЛ-157 на 7…22% в зависимости от дорожных условий.

В процессе производства двигатель автомобиля подвергался модернизации еще дважды. В 1961 г. его мощность увеличили до 109 л.с. (модель ЗИЛ-157К), заменили двухдисковое сцепление на однодисковое, а с 1978 г. грузовик начали выпускать с двигателем, в котором ряд узлов был унифицирован с мотором автомобиля ЗИЛ-130 (эту версию называли ЗИЛ-157КД). Коробка передач с 5 передачами вперед и одной назад была также усилена, причем до 1961 г. выпускалась с пятой, повышающей передачей, от которой в дальнейшем отказались. Двухступенчатая раздаточная коробка с принудительным включением переднего моста по сравнению с ЗИС-151 выпускалась с износостойкими шестернями и новыми уплотнениями, а карданная передача была спроектирована заново. Передача момента к заднему мосту осуществлялась с помощью промопоры, закрепленной на среднем мосту. Ведущие мосты получили существенно усиленные кожухи полуосей, новые ступицы и тормоза. Число шпилек крепления колес увеличилось с 6 до 8.

Водителю стало удобнее

Среди замечаний по модели ЗИС-151 были и претензии к кабине: неудобство посадки водителя на нерегулируемом сиденье, отсутствие отопителя, плохая ее пылезащищенность, неудовлетворительная вентиляция воздуха, а также неэффективная работа амортизаторов и большие силы, передаваемые на руки водителя от колес. Все перечисленное затрудняло работу шофера, превращая ее, особенно в зимнее время, в откровенную муку. Оказалось, что устранить недостатки было не так уж и трудно. В рулевом управлении конструкторы установили укороченные сошки, которые привели к значительному снижению сил ударов, передаваемых рукам, телескопические амортизаторы повысили плавность хода, водяной радиатор с электромотором, установленный в кабине, дополненный системой обдува ветрового стекла, позволил не замерзать зимой, новые сиденья с регулировкой и введение качественных уплотнений в кабине облегчили жизнь водителю. Жаль только, что в течение 30 лет выпуска машины не удалось снабдить ее гидроусилителем руля.

Долгожитель-призер

Грузоподъемность вездехода на дорогах с твердым покрытием ограничивалась 4,5 т (с 1978 г. – 5,0 т), на грунтовых дорогах – 2,5 т. Грузовик преодолевал брод глубиной 0,85 м, развивал с полной нагрузкой на шоссе скорость до 65 км/ч, расходовал 42 л топлива на 100 км. При нормальном давлении в шинах (3,0…3,5 кгс/см2) ЗИЛ-157 выполнял транспортную работу по дорогам с твердым неусовершенствованным покрытием. При снижении давления до 1,5…2,0 кгс/см2 легко передвигался по мягкому и рыхлому грунту, а при 0,75…1,0 кгс/см2 преодолевал песок, размокший грунт и размытые после ливня грунтовые дороги. Давление в шинах 0,5…0,7 кгс/см2 давало возможность свободно передвигаться по сырому лугу, заболоченной местности, а также успешно преодолевать глубокий снежный покров. Общая масса буксируемого прицепа при движении по шоссе составляла 3,6 т.

За высокие эксплуатационные параметры автомобиль получил Гранпри на Всемирной выставке 1958 г. в Брюсселе. Его экспортировали в десятки стран мира. Серийное производство моделей семейства ЗИЛ-157, куда входил добрый десяток всевозможных исполнений, продолжалось на Московском автозаводе им. Лихачева до 1988 г., т. е. в течение долгих лет после выхода в свет более современных машин ЗИЛ-131. В 1978–1994 гг. автомобиль собирали на Уральском автомоторном заводе (г. Новоуральск), в то время филиале ЗИЛа. Всего было изготовлено 797 934 автомобиля ЗИЛ-157 всех модификаций, которые многие называют «королями бездорожья».

Опытный вездеход ЗИЛ-157Э

К началу шестидесятых годов Специальное конструкторское бюро Завода им. И.А. Лихачева завершило основные работы по семейству вездеходов ЗИЛ-135. Готовая техника пошла в серию и стала основой для нескольких специальных машин армии. Вскоре появилось предложение о создании нового вездехода, имеющего электрическую трансмиссию. Прорабатывая этот вопрос, СКБ ЗИЛ создало несколько макетных образцов. Первый из них известен под неофициальным названием ЗИЛ-157Э.15 июля 1963 года Совет министров СССР постановил начать разработку перспективной колесной машины сверхвысокой проходимости, оснащенной электрической трансмиссией. К созданию такого образца планировалось привлечь разные организации автомобильной и электротехнической промышленности. Ведущую роль в новой программе должно было сыграть СКБ ЗИЛ во главе с В.А. Грачевым. Эта проектная организация имела большой опыт в области вездеходов, а также располагала наработками по теме электротрансмиссии.

В августе того же года СКБ ЗИЛ сформировало технические требования к будущему макетному образцу. Ведущим конструктором нового проекта был назначен А.И. Филиппов. Разработку электрических устройств для вездехода решили поручить Государственному опытному заводу № 476 имени Ф. Э. Дзержинского (позже переименован в Московский агрегатный завод «Дзержинец»). Ведущим конструктором новой трансмиссии стал В.Д. Жарков. Перспективный проект получил официальное обозначение ЗИЛ-135Э.

Опытный вездеход ЗИЛ-157Э на испытаниях

Следует напомнить, что к этому времени СКБ ЗИЛ успело завершить работы по т.н. вертолетной пусковой установке 9П116 для аэромобильного оперативно-тактического ракетного комплекса 9К74 / Ми-10РВК. Эта машина фактически строилась вокруг цилиндрического контейнера для ракеты и потому оснащалась электрической трансмиссией. Мотор-колеса пусковой установки должны были получать электроэнергию по кабелю от вертолета-носителя. Некоторые наработки по необычному изделию 9П116 планировалось использовать в новых проектах. Более того, к новым машинам должна была перейти и часть его комплектующих.

Перед началом разработки полноразмерного вездехода было решено опробовать электротрансмиссию на макетном образце меньших размеров, построенном на базе серийного грузовика. В начале лета 1964 года СКБ ЗИЛ приступило к проектированию подобного прототипа-электрохода, основой для которого стал грузовой автомобиль ЗИЛ-157. Любопытно, что первый опытный образец с электрическими агрегатами так и не получил официального обозначения. Он остался в истории под неофициальным названием ЗИЛ-157Э, что может приводить к путанице. Дело в том, что литерой «Э» так же обозначался экспортный вариант серийного грузовика ЗИЛ-157.

В рамках «пробного» проекта инженеры Специального конструкторского бюро должны были внести в конструкцию исходного ЗИЛ-157 минимальные изменения, позволяющие провести желаемые проверки новых агрегатов. Таким образом, новый макетный образец должен был максимально повторять конструкцию базовой машины, но при этом нести определенный набор особых агрегатов. Все эти задачи были успешно решены, и на полигон вывели машину, внешне мало отличавшуюся от базового грузовика. Макетный образец выдавали только некоторые элементы ходовой части и особенности компоновки.

В основе макетного образца по-прежнему лежала прямоугольная рама из металлических профилей. В передней ее части находилась кабина водителя, перед которой помещался капот двигателя. Непосредственно за кабиной, на бывшем месте запасного колеса, находились топливный бак и аккумуляторные батареи. Задняя грузовая площадка шасси отдавалась под монтаж кузова-фургона жесткой конструкции. Опытный ЗИЛ-157Э имел нестандартную компоновку. По всей видимости, из-под капота перед кабиной удалили штатный силовой агрегат. Двигатель и элементы электротрансмиссии теперь должны были находиться в фургоне. Такое их размещение упрощало эксплуатацию и обслуживание опытных агрегатов.

В фургоне поместили бензоэлектрический силовой агрегат, построенный на основе двигателя ЗИЛ-375. Мотор развивал мощность до 180 л.с., а его крутящий момент поступал непосредственно на вал генератора ГЭТ-120, вырабатывавшего постоянный ток с мощностью 120 кВт. Через приборы управления ток по кабелям поступал на тяговые двигатели ведущих колес. Применение электрических средств передачи мощности от основного двигателя к тяговым позволило отказаться от имеющейся механической трансмиссии. Макетный образец лишился всех карданных валов, раздаточной коробки и некоторых других устройств. Также самым заметным изменениям подверглась ходовая часть.

В исходной конфигурации грузовик ЗИЛ-157 имел трехосную ходовую часть с колесной формулой 6х6, построенную на основе мостов с зависимой подвеской. При строительстве нового макетного образца имеющийся передний мост, в целом, сохранил свою конструкцию. Как и ранее, он подвешивался на продольных листовых рессорах и имел средства управления колесами. Одновременно с этим теперь к нему не подходил карданный вал. Колесная формула машины изменилась на 6х4.

Задние ведущие мосты с упругой подвеской были демонтированы. Вместо них на раме электрохода установили дополнительные силовые элементы, к которым жестко крепились односкатные мотор-колеса, заимствованные у пусковой установки 9П116. Колеса новой конструкции оснащались тяговыми электродвигателями ДТ-22 и двухступенчатыми планетарными редукторами. Электроэнергия подавалась к каждому двигателю по кабелю, вынесенному за пределы шасси. Кабели выходили из бортов фургона и опускались к ступицам колес.

Ходовая часть сохранила существующую централизованную систему регулировки давления в шинах. С ее помощью водитель мог изменять давление в широкопрофильных шинах и тем самым изменять характеристики проходимости на разных поверхностях.

Применение новой трансмиссии привело к необходимости использования особых органов управления. Рулевая система опытной машины осталась прежней, но для контроля за работой силовой установки и трансмиссии теперь предлагались иные приборы. Водитель мог управлять работой основного бензинового двигателя, а также контролировать параметры четырех электрических моторов. Таким образом, количество тумблеров и рычагов в кабине заметным образом увеличилось. Подобно серийным машинам, экспериментальная ЗИЛ-157Э не имела усилителя в системе рулевого управления.

К кабине и кузову не предъявлялось никаких особых требований, и потому макетный образец ЗИЛ-157Э комплектовался стандартными серийными агрегатами. Была сохранена имеющаяся цельнометаллическая кабина с тремя посадочными местами, отопителем и открывающимися окнами. Доступ в кабину обеспечивался обычной парой бортовых дверей.

Для размещения силового агрегата использовался металлический кузов-фургон закрытого типа. В его передней стенке имелась пара боковых вертикальных отверстий для подвода атмосферного воздуха, необходимого для улучшения вентиляции и охлаждения двигателя. Также присутствовали две пары окон в бортах и кормовые двери. Возможно, в фургоне могли находиться посадочные места для инженеров, следивших за работой бензоэлектрического агрегата.

Сравнительно простой проект экспериментальной машины был разработан в кратчайшие сроки, и 25 июня 1964 года рабочие Завода им. Лихачева начали сборку макетного образца. Основные агрегаты машины были изготовлены предприятием ЗИЛ, а элементы электрооборудования пришли с завода №476. Широчайшее использование готовых комплектующих положительно сказалось на сроках выполнения работ. Уже 20 июля того же года опытный ЗИЛ-157Э отправился на испытательно-доводочную базу Завода им. Лихачева близ деревни Чулково в Раменском районе Московской области. Там планировалось провести необходимые испытания и установить реальные характеристики прототипа.

К сожалению, большая часть сведений об испытаниях макетного образца ЗИЛ-157Э неизвестна. Результаты этого «вспомогательного» проекта потерялись на фоне основной программы ЗИЛ-135Э. Тем не менее, некоторые данные о проверках первого грузовика с электротрансмиссией сохранились, а другие можно установить по отдельным фактам.

Из доступных сведений следует, что испытания ЗИЛ-157Э на разных трассах и в различных условиях продолжались в течение нескольких месяцев. Есть основания считать, что машину проверяли на шоссейных и грунтовых дорогах, а также на бездорожье разного рода. С наступлением холодов прототип опробовали на снежной целине. Таким образом, шасси на основе мотор-колес, получавших энергию от бензоэлектрического силового агрегата, показало все свои характеристики и возможности в самых разных условиях.

Макетный образец ЗИЛ-135Э, построенный на основе наработок по теме ЗИЛ-157Э

По имеющимся данным, электроход с неофициальным названием ЗИЛ-157Э во время испытаний показал себя не самым лучшим образом. Были выявлены недостатки конструкции, мешавшие нормальной эксплуатации техники. Кроме того, некоторые особенности имеющейся машины могли мешать получению желаемых характеристик и возможностей.

Последующие события показывают, что сама идея электрической трансмиссии себя оправдала. Кроме того, хорошо себя зарекомендовала связка в виде бензинового двигателя ЗИЛ-375, генератора ГЭТ-120 и тяговых моторов ДТ-22. Эти агрегаты, уже проверенные в предыдущих проектах, подтвердили свои характеристики и вскоре были использованы при строительстве новых машин. При этом, однако, могли присутствовать проблемы с использованным колесным шасси. Трехосное шасси серийного грузовика, получившее колесную формулу 6х4, попросту не могло реализовать весь потенциал электрической трансмиссии. Две задние ведущие оси могли не справляться с возложенными на них задачами, а привод передних колес отсутствовал. Неполный привод определенным образом сокращал подвижность и проходимость макетного образца на пересеченной местности.

Впрочем, точные сведения о результатах испытаний ЗИЛ-157Э в контексте техники и характеристик отсутствуют. В большинстве доступных источников указывается лишь то, что макетный образец «не оправдал надежд» – без каких-либо уточнений. Нетрудно заметить, что при своем техническом облике эта машина действительно не могла показать характеристики на уровне серийных вездеходов ЗИЛ-135 с традиционной силовой установкой и механической трансмиссией.

Не позднее первых месяцев 1965 года конструкторы Специального конструкторского бюро Завода им. Лихачева провели анализ данных, собранных в ходе недавних испытаний, что позволило им продолжить разработку полноценного вездехода. Вероятно, некоторые результаты испытаний ЗИЛ-157Э повлияли на те или иные особенности технического облика будущего ЗИЛ-135Э. При этом часть уже определенных черт этой машины могла остаться без изменений.

В течение нескольких следующих месяцев СКБ ЗИЛ в сотрудничестве с заводом №476 работало над дальнейшим развитием существующей электрической трансмиссии. Новым результатом работ в этом направлении стал макетный образец ЗИЛ-135Э. Впоследствии на основе отработанных идей и решений создали еще один вездеход с электрическими агрегатами, отличавшийся еще более высокими показателями подвижности и маневренности.

Пройдя необходимые испытания, макетный образец с неофициальным названием ЗИЛ-157Э был более не нужен своим создателям. Его дальнейшая судьба неизвестна, но можно предполагать, что машину перестроили по одному из существующих или перспективных проектов. Опытный электроход могли сделать прототипом в рамках нового проекта или вернуть ему исходную конфигурацию грузового автомобиля. Так или иначе, макетный вездеход в определенный момент прекратил свое существование.

Задачей вспомогательного проекта ЗИЛ-157Э являлась проверка некоторых идей и решений, предложенных для использования при разработке полноценной машины сверхвысокой проходимости. В ходе испытаний построенный прототип показал как плюсы, так и минусы своей конструкции. Он позволил собрать необходимые данные и улучшить уже разрабатываемый основной проект. Несмотря на свою вторичную роль и не самые выдающиеся результаты испытаний, электроход ЗИЛ-157Э оказал влияние на дальнейшие работы и полностью справился с возложенными на него задачами.

По материалам:

http://gvtm.ru/

http://denisovets.ru/

https://trucksplanet.com/

http://kolesa.ru/

Кочнев Е.Д. Секретные автомобили Советской Армии. – М.: Яуза, Эксмо, 2011.

Данилов Р.Г. Электроход. // Техника и вооружение, 2014. №7.

ЗИЛ-157 6X6 военный грузовик Trumpeter 01001

хорошо

Сообщить о проблеме 0 евро- AUD

- лв.

- CAD

- CHF

- юаней

- крон

- DKK

- евро

- фунтов стерлингов

- кун

- HUF

- иен

- норвежских крон злотых

- RON

- руб.

- SEK

- TRY

- грн

- долларов США

Категория:

- Масштабные модели

- литье под давлением

- Картонные модели

- Принадлежности

- Краски

- Инструменты

- Литература

- Поезда

- Деревянные модели

- Другое

Другое:

- Акции

- Скоро в продаже

- Новости

- Предзаказ

- Стоимость доставки

- Мой счет

- Справка

- Контакт

- евро

- AUD

- лв.

- CAD

- CHF

- юаней

- крон

- DKK

- евро

- фунтов стерлингов

- кун

- HUF

- иен

- норвежских крон злотых

- RON

- руб.

- SEK

- TRY

- грн

- долларов США