Какие почвы в нашей стране наиболее плодородны?

Недавно мне на глаза попалось объявление о продаже чернозема. Оказывается, можно даже почву купить. А пользуется это спросом, так как не во всех регионах земля дает хороший урожай. Вот о том, какие почвы считаются самыми плодородными, вы сейчас и узнаете.

Типы почв на территории России

Почва — это не просто земля, это поверхностный слой суши, отличающийся плодородными свойствами. На его формирование ушли не десятки, и даже не тысячи лет, а целые миллионы. Проходил весь процесс путем взаимодействия разных климатических условий, растений, животных, бактерий.

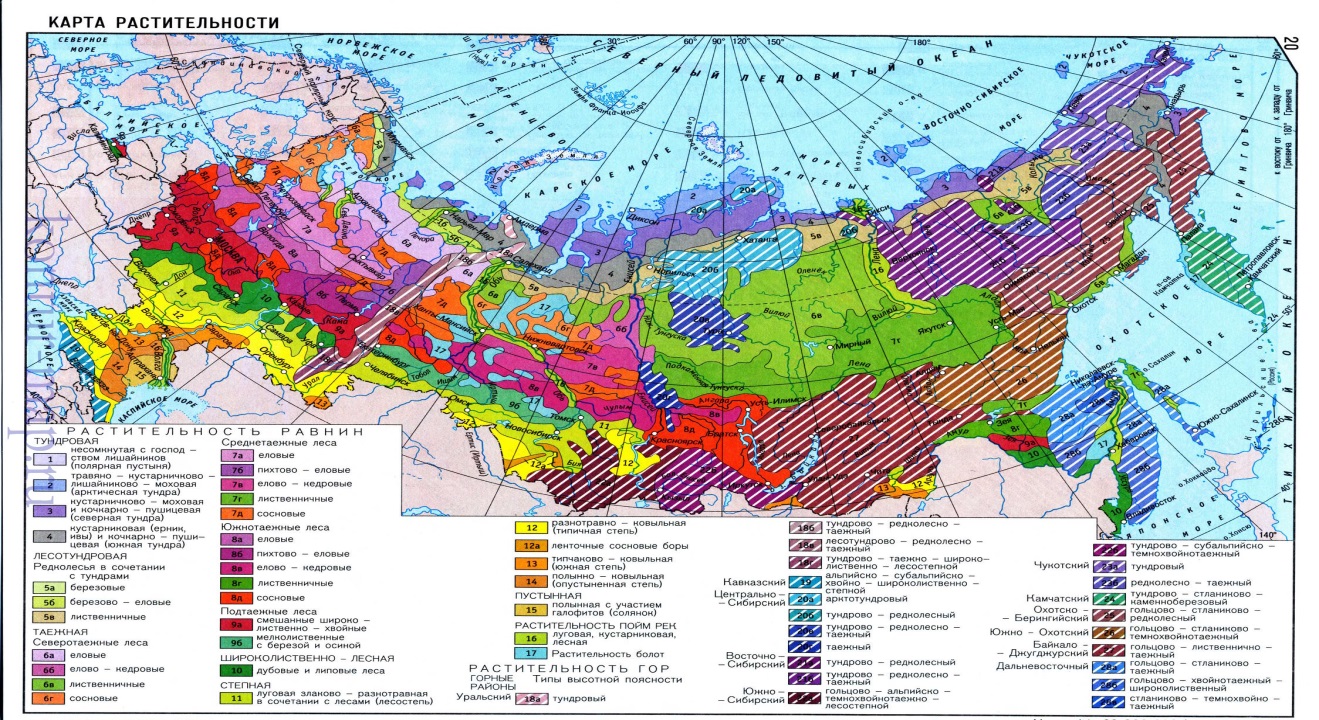

Так как наша страна имеет очень обширную территорию и располагается в различных климатических поясах, то в разных регионах отличается не только климат, но и виды почв. Имеются следующие разновидности:

- тундрово-глеевые;

- подзолистые;

- дерново-подзолистые;

- лесные;

- чернозем.

Первый тип преобладает в северных регионах. Такие почвы не могут похвастаться хорошим урожаем, так как в них слишком мало гумуса, а уровень влажности значительно превышен. Подзолистые и дерново-подзолистые встречаются там, где раскинулись хвойные и смешанные леса. Эти почвы бедны по содержанию в них и гумуса, и минеральных веществ.

Такие почвы не могут похвастаться хорошим урожаем, так как в них слишком мало гумуса, а уровень влажности значительно превышен. Подзолистые и дерново-подзолистые встречаются там, где раскинулись хвойные и смешанные леса. Эти почвы бедны по содержанию в них и гумуса, и минеральных веществ.

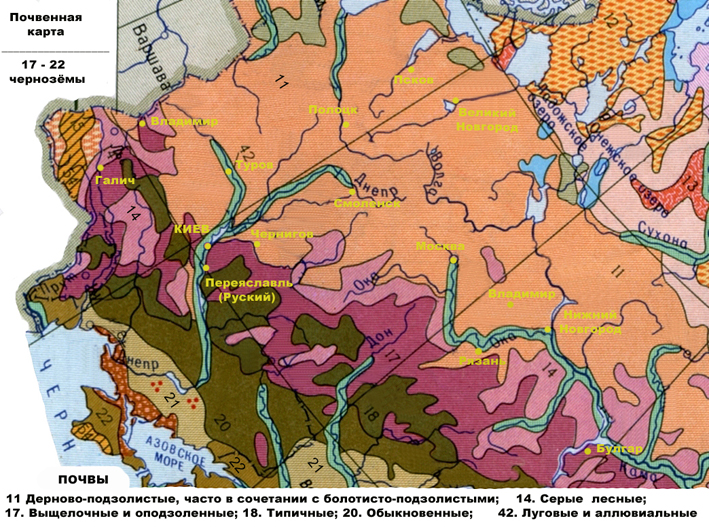

Самый плодородный тип почвы — это черноземы. В России их не так уж и много. Всего 10% всей территории страны приходится на них. Они встречаются в лесостепных и степных зонах.

Чернозём и его отличия

Черноземы были сформированы природой на территориях с умеренно-континентальным климатом. Этот вид почвы искусственно получить никак нельзя. Главное отличие черноземов — это большое количество гумуса в их составе. Именно благодаря ему такие почвы и отличаются особой плодородностью. Гумус, сформированный путем сложных природных процессов, является отличной питательной средой для растений. Его количество в почве может достигать 15%.

Кроме этого, черноземы богаты кальцием. Как и для человека, для растений кальций очень важен во время их роста и развития. Чернозем имеет рыхлую структуру, благодаря чему такие почвы не вымываются, а воздух хорошо проникает вглубь.

Чернозем имеет рыхлую структуру, благодаря чему такие почвы не вымываются, а воздух хорошо проникает вглубь.

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ • Большая российская энциклопедия

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ

Россия обладает огромными почвенными богатствами. Из общей площади страны в 17,1 млн.км2 почвенный покров развит примерно на 14,5 млн.км2. Остальные территории заняты водоёмами, выходами пород, каменистыми россыпями, нарушенными и застроенными землями и т. д. Почвенные ресурсы России имеют особое значение в системе мировых почвенных ресурсов, несмотря на то, что происходит снижение качества сельскохозяйственных и отчасти лесных почв. На долю почв России приходится ок. 9% мировой пашни и св. 20% мировой площади лесов. Важную экологическую роль играют тундровые и болотные территории. Общемировое значение почвенных ресурсов России возрастает также в связи с массовой вырубкой тропических лесов, в результате чего почвы на этих территориях утрачивают общеэкологические функции.

Так, исключительно суровый климат арктического и тундрового поясов делает практически невозможным с.-х. использование распространённых здесь тундровых глеевых и болотных почв, тундровых подбуров (ок. 8% почвенных ресурсов страны). 73% почвенных ресурсов расположены в таёжной зоне, из них 32% почв приходится на горные территории.

Земли с хорошей теплообеспеченностью из-за слабого увлажнения также непригодны для земледелия без орошения и используются в осн. как низкопродуктивные пастбища. Кроме того, мн. почвы засушливых регионов (солончаки, солонцы) засолены и нуждаются, помимо орошения, и в других мелиорациях. Болотные и заболоченные почвы занимают св. 8% и требуют для с.-х. освоения предварительного осушения, а пески, песчаные и каменистые почвы, на долю которых приходится ок. 7% всех земель, – дорогостоящих мелиоративных работ.

В то же время значительная часть высокоплодородных почв (чернозёмов) имеет относительно невысокую продуктивность, т. к. либо испытывает дефицит влаги, либо имеет невысокую теплообеспеченность (чернозёмы Сибири). И только на ограниченных пространствах (Северо-Кавказский и Центральночернозёмный регион) существует благоприятное сочетание почвенных и климатических факторов.

Таким образом, хотя площадь пахотнопригодных земель России относительно велика, но её доля в общей площади страны существенно ниже, чем во многих других странах.

Сельскохозяйственные угодья. Общая площадь с.-х. угодий страны составляет 2,21 млн.км2, в т. ч. на долю пашни приходится 1,21, на залежь (не засеваемые более 15 лет пашни) – 0,04, на многолетние насаждения (сады, виноградники, ягодники) – 0,02, на кормовые угодья – 0,9 млн.км 2 (2002). Степень с.-х. использования разл. почв как пахотных угодий крайне неравномерна: чернозёмы распаханы более чем на 70%; серые лесные, тёмно-каштановые почвы – примерно на 40%; дерново-подзолистые, коричневые, различные лугово-степные почвы от 10% до 14,8%, остальные – на 5% и меньше.

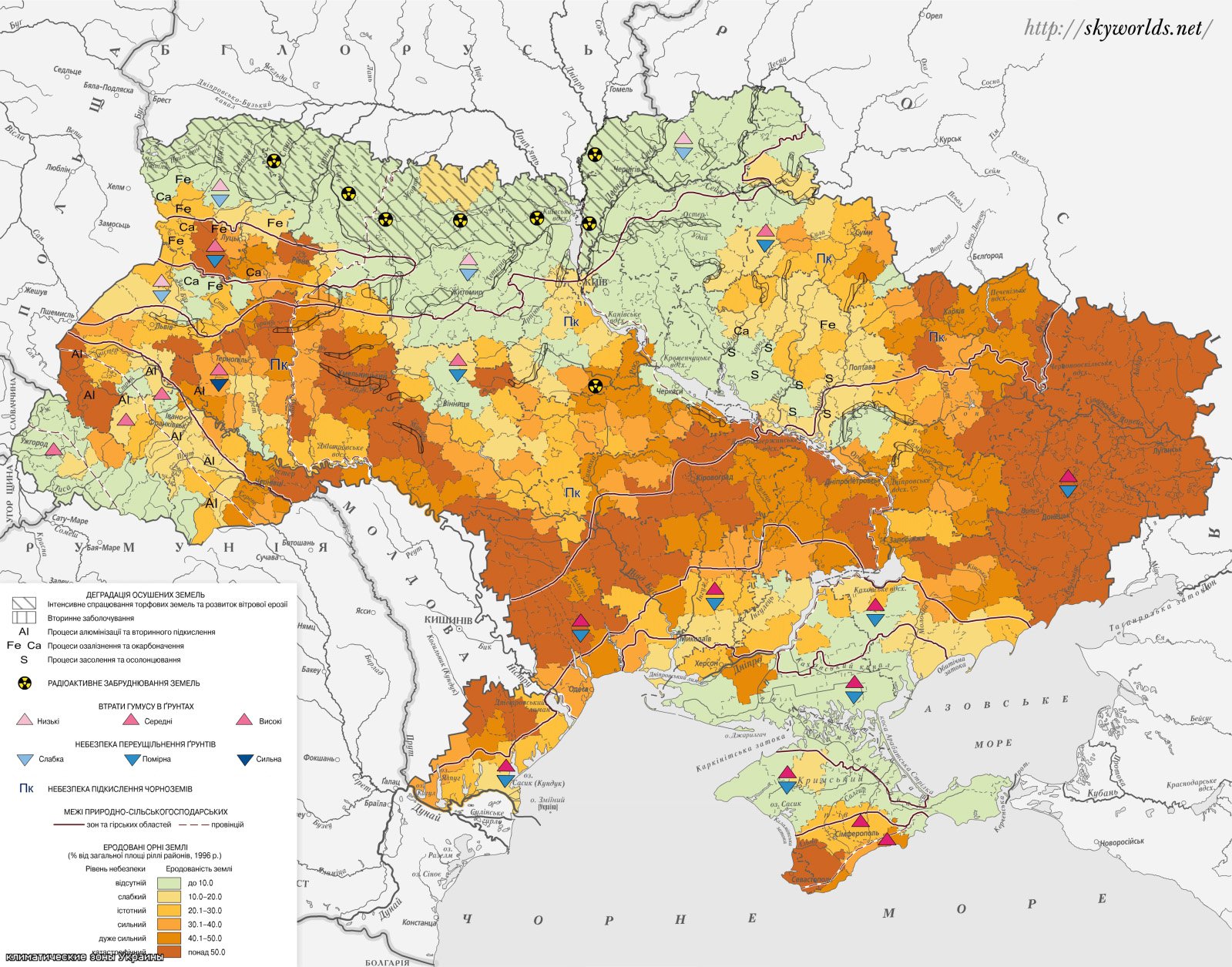

В 1965–87 площадь пахотных угодий составила 1,33–1,34 млн.км2. Но распаханность пашни в ряде регионов страны превышала экологически допустимые нормы: в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областях, а также в степях Волгоградской, Куйбышевской (ныне Самарской), Омской областей и Ставропольского края на пашни приходилось 60–70% всех площадей, занимаемых ими. Ещё больше земель (75– 80%) под пахотными угодьями – в Краснодарском крае (к северу от р. Кубань), на равнинах Кабардино-Балкарии и в степных районах Калмыкии. Чрезвычайно высокая степень распашки привела к нарушению баланса гумуса, ухудшению водного режима почв, их деградации. А общая площадь пашни поддерживалась в осн. за счёт использования низкоплодородных земель на окраинах земледельческих территорий страны, гл.

К кон. 20 в. состояние с.-х. угодий резко ухудшилось, достигнув кризисного. Площади пашни сократились почти на 100 тыс. км2, кормовых угодий – на 250 тыс. км 2; в то же время площади многолетних насаждений несколько выросли. Увеличилась площадь незасеваемой пашни с 250 тыс. км2 (1996) до 372 тыс. км2 (2002). Это нестабильные перелоги – необрабатываемые в течение неск. лет земли; хотя они и способны восстанавливать своё плодородие, однако часть их постепенно переходит в залежь.

Ухудшение физических и химических свойств почв пашни в первую очередь связано со значительной потерей гумуса. В среднем по стране в пахотном слое по сравнению с таким же по мощности слоем аналогичных целинных почв содержится на 35–40% меньше гумуса, т. е. более трети его утрачено и в обозримом будущем не может быть восстановлено. При этом темпы снижения содержания гумуса постоянно возрастают, прежде всего, в связи с резким сокращением количества вносимых органических удобрений. В результате воздействия с.-х. техники почвы в той или иной степени переуплотнены, что приводит к ухудшению их структуры и водно-физических свойств. За последние 25–30 лет 20 в. переуплотнение почв на пашне возросло примерно в 3 раза.

е. более трети его утрачено и в обозримом будущем не может быть восстановлено. При этом темпы снижения содержания гумуса постоянно возрастают, прежде всего, в связи с резким сокращением количества вносимых органических удобрений. В результате воздействия с.-х. техники почвы в той или иной степени переуплотнены, что приводит к ухудшению их структуры и водно-физических свойств. За последние 25–30 лет 20 в. переуплотнение почв на пашне возросло примерно в 3 раза.

Разрушительное действие эрозии проявилось примерно на 300–350 тыс. км2 пашни. Так, под действием водной эрозии происходит смыв верхнего, наиболее плодородного слоя почвы, образуются т. н. смытые почвы, использование которых нецелесообразно не только из-за их низкой продуктивности, но и из-за опасности ещё большей деградации. В 90-х гг. 20 в. площади смытых почв возросли на 35–40%. Ок. 10% почв пашни подвергается интенсивным процессам ветровой эрозии (дефляции) и более 25% относится к дефляционно-опасным (это почвы лёгкого механического состава, или с бедным растительным покровом). Ежегодно до 20 тыс. км 2 пашни уничтожается оврагами.

Ок. 10% почв пашни подвергается интенсивным процессам ветровой эрозии (дефляции) и более 25% относится к дефляционно-опасным (это почвы лёгкого механического состава, или с бедным растительным покровом). Ежегодно до 20 тыс. км 2 пашни уничтожается оврагами.

Важной проблемой остаётся переувлажнение (а порой и подтопление) и засоление почв. Площади переувлажнённых, заболоченных и засолённых почв постоянно возрастают. Во многих регионах при орошении поднимается уровень грунтовых вод; часто они содержат высокие концентрации солей, так что в конечном итоге происходит «полив» минерализованными грунтовыми водами. Поэтому ныне более 7 тыс.км2 орошаемых земель находится в неудовлетворительном мелиоративном состоянии. Ежегодно значительные массивы таких земель, пришедших в негодное состояние, забрасываются.

Недостаточное известкование приводит к восстановлению кислой реакции у дерново-подзолистых почв и почв сев. зон, отчасти серых лесных (pH этих почв изначально меньше 7). В течение длительного времени кислые почвы активно известковались, в результате чего их общая кислотность была снижена. В нач. 21 в. резкое сокращение объёмов известкования привело к тому, что площади кислых почв стали занимать более трети пашни.

Таким образом, все наиболее плодородные почвы интенсивно распаханы. И резервы для расширения площадей пашни, а также кормовых угодий имеются в осн. только в южнотаёжных регионах Европейской части страны и отчасти в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако для эффективного с.-х. использования эти низкоплодородные почвы требуют больших материальных затрат при их освоении и эксплуатации.

В кон. 20 в. из функционирующих пахотных земель стали исключаться обширные территории. И хотя вывод земельных участков происходил во многом стихийным путём, всё же в первую очередь это касалось наименее плодородных почв. Поэтому качество засеваемых земель в целом улучшилось. Необрабатываемые же почвы по ряду показателей постепенно приближаются к аналогичным целинным почвам. На них резко ослабевают или практически прекращаются явления водной и ветровой эрозии, процессы дегумификации (количество гумуса постепенно может восстановиться), уплотнения почв, разрушения их структуры и ухудшения водно-физических свойств. И всё же, хотя свойства почв могут постепенно улучшаться, нанесённый им ущерб (особенно в результате эрозии) не может быть устранён даже в течение длительного периода времени.

И хотя вывод земельных участков происходил во многом стихийным путём, всё же в первую очередь это касалось наименее плодородных почв. Поэтому качество засеваемых земель в целом улучшилось. Необрабатываемые же почвы по ряду показателей постепенно приближаются к аналогичным целинным почвам. На них резко ослабевают или практически прекращаются явления водной и ветровой эрозии, процессы дегумификации (количество гумуса постепенно может восстановиться), уплотнения почв, разрушения их структуры и ухудшения водно-физических свойств. И всё же, хотя свойства почв могут постепенно улучшаться, нанесённый им ущерб (особенно в результате эрозии) не может быть устранён даже в течение длительного периода времени.

Определённое улучшение качества почвенных ресурсов наблюдается на земельных участках, отданных в личное пользование населения. Площади этих земель увеличились с 1,6% (от общей площади с.-х. угодий) в 1986 до 6,1% в 2002. Как правило, эти обрабатываемые наделы получают повышенные дозы навоза и др. удобрений, хорошо разрыхляются, постепенно окультуриваются.

Площади этих земель увеличились с 1,6% (от общей площади с.-х. угодий) в 1986 до 6,1% в 2002. Как правило, эти обрабатываемые наделы получают повышенные дозы навоза и др. удобрений, хорошо разрыхляются, постепенно окультуриваются.

В целом же продуктивность почв заметно понизилась, а процессы деградации не только сохраняются, но и усиливаются. Это связано с резким уменьшением количества вносимых удобрений, известкования, полезащитного лесоразведения и др. мероприятий. Недостаток органических удобрений ведёт к усилению темпов дегумификации. Уменьшение внесения минеральных удобрений способствует снижению в почвах запасов подвижных форм элементов питания растений. Почвы пашни засоряются тяжёлыми металлами, особенно вблизи промышленных предприятий. Сокращение площадей защитных полос явилось причиной усиления процессов эрозии, в т. ч. наиболее злостной – овражной. Поэтому для повышения эффективности использования почвенных ресурсов необходимо строго определить, какие земли являются безусловно пахотнопригодными и не должны выводиться из пашни или же должны быть возвращены в её состав и какие земли являются малопродуктивными или имеют технологические негативные особенности, вследствие чего их следует исключить из пашни или не возвращать в её состав.

ч. наиболее злостной – овражной. Поэтому для повышения эффективности использования почвенных ресурсов необходимо строго определить, какие земли являются безусловно пахотнопригодными и не должны выводиться из пашни или же должны быть возвращены в её состав и какие земли являются малопродуктивными или имеют технологические негативные особенности, вследствие чего их следует исключить из пашни или не возвращать в её состав.

На долю кормовых угодий приходится св. 900 тыс. км2. Они, как правило, приурочены к низкоплодородным почвам или почвам, использование которых под посевы затруднено. Это недостаточно обеспеченные теплом и (или) влагой мерзлотные, подзолистые, дерново-подзолистые, полупустынные почвы, а также переувлажнённые почвы – болотные, пойменные, луговые и почвы с неблагоприятным рельефом, например почвы овражно-балочного комплекса. Процессы деградации на таких почвах протекают особенно интенсивно, т. к. помимо природных факторов, способствующих ухудшению их свойств (напр., почвы оврагов в большей мере подвержены ветровой и водной эрозии), существенный вклад вносит антропогенное влияние.

Процессы деградации на таких почвах протекают особенно интенсивно, т. к. помимо природных факторов, способствующих ухудшению их свойств (напр., почвы оврагов в большей мере подвержены ветровой и водной эрозии), существенный вклад вносит антропогенное влияние.

Агрономическое состояние почв под кормовыми угодьями также неудовлетворительно. 25% из них переувлажнены, почти столько же подвержены дефляции и водной эрозии, более 15% – засолены, ок. 20% приходится на солонцовые комплексы, примерно 10% расположены на каменистых землях, ок. 2% – закочкарены, т. е. покрыты кочками (остающимися, напр., после выкорчёвывания леса). Около половины почв пастбищ относится к сбитым – на них в той или иной мере нарушен задернованный верхний почвенный слой: 30% – слабосбитые, 17% – средне- и сильносбитые, на 10% почвенный покров полностью уничтожен. Это явилось следствием интенсивного и часто бессистемного выпаса скота. В итоге обширные площади пастбищ превращаются в опустыненные земли, практически лишённые почвенного покрова (только в Калмыкии на их долю приходится ок. 50 тыс. км2).

Это явилось следствием интенсивного и часто бессистемного выпаса скота. В итоге обширные площади пастбищ превращаются в опустыненные земли, практически лишённые почвенного покрова (только в Калмыкии на их долю приходится ок. 50 тыс. км2).

Прогрессирующее развитие процессов деградации почв на большей части с.-х. угодий приводит к снижению урожайности с.-х. культур и увеличению затрат на получение единицы их продукции. Кроме того, значительные площади кормовых угодий Нечерноземья, южнотаёжных и среднетаёжных регионов не используются по ряду экономических и социальных причин. В степных, сухостепных и полупустынных регионах нагрузка на кормовые угодья, напротив, часто слишком велика, что является причиной снижения их продуктивности. Например, в Ростовской обл. она в 4 раза, а в Калмыкии в 6 раз ниже, чем в Архангельской обл. Возрастают площади угодий, загрязнённых тяжёлыми металлами, различными органическими соединениями, радионуклидами.

Возрастают площади угодий, загрязнённых тяжёлыми металлами, различными органическими соединениями, радионуклидами.

Деградация и загрязнение почвенного покрова сопровождаются нарушением его общеэкологических функций, ухудшением качества воды, воздуха, пищи. Всё это в конечном итоге наносит ущерб здоровью населения. В отдельных регионах эти процессы достигают масштабов экологического кризиса и даже экологического бедствия. Так, в некоторых районах Белгородской обл. почвы смыты до выхода меловых отложений. В результате аварии на Чернобыльской АЭС (1986) в близлежащих областях радиоактивное загрязнение достигло масштабов бедствия.

Под оленьи пастбища используют маломощные, кислые и заболоченные почвы тундры и тайги. Их отличает низкая устойчивость к механическим воздействиям, они легко нарушаются и уничтожаются при проходах транспортных средств. При неумеренном выпасе оленей происходит разрушение почвенного покрова. В районах нефтедобычи, вблизи промышленных предприятий значительные площади почв оленьих пастбищ загрязнены. Все эти факторы приводят к ежегодному сокращению площадей оленьих пастбищ примерно на 20 тыс. км2.

При неумеренном выпасе оленей происходит разрушение почвенного покрова. В районах нефтедобычи, вблизи промышленных предприятий значительные площади почв оленьих пастбищ загрязнены. Все эти факторы приводят к ежегодному сокращению площадей оленьих пастбищ примерно на 20 тыс. км2.

Лесные угодья. Около 70% площади страны, имеющей почвенный покров, занято землями лесного фонда (2002).

Большая часть лесных массивов расположена в умеренном поясе (включая горные территории) на подзолах, подзолистых и таёжных почвах. Большинство этих почв находится в малонаселённых, труднодоступных районах и слабо изучено.

Значительные лесные территории приходятся на таёжную зону и расположены в осн. на дерново-подзолистых, а также бурых лесных почвах. Относительно небольшая часть лесных массивов находится в лесостепной зоне, на серых лесных почвах. В более юж. регионах леса распространены незначительно.

В более юж. регионах леса распространены незначительно.

Между почвой и типом леса существует прочная взаимосвязь. Чем плодороднее почва, тем более высоким бонитетом обладает лесная растительность. Еловые леса приурочены гл.обр. к подзолистым глинистым и суглинистым почвам или почвам на двучленах (слоистые почвы), реже к болотно-подзолистым и болотным. Дубовые насаждения встречаются на серых лесных почвах и чернозёмах.

Вблизи промышленных предприятий почвы под лесной растительностью интенсивно загрязняются выбросами токсических веществ, а в нефтеперерабатывающих районах – нефтью и нефтепродуктами, буровыми растворами и т. д. В районах интенсивных лесоразработок почвенный покров нарушается и уничтожается при транспортировке древесины. Самый верхний, богатый органическим веществом, слой лесных почв на обширных территориях страны нарушен в результате лесных пожаров. Тем не менее значительная часть лесных угодий не подвергается активным антропогенным воздействиям и сохраняет удовлетворительные лесорастительные качества.

Тем не менее значительная часть лесных угодий не подвергается активным антропогенным воздействиям и сохраняет удовлетворительные лесорастительные качества.

Другие виды землепользования. Кроме использования под сельскохозяйственные и лесные угодья, почвенные ресурсы страны находят и др. применение. 335 тыс. км2 отведено под государственные природные заповедники, ок. 70 тыс. км2 – под национальные парки (2002). Значительные площади земель, в т. ч. имеющих почвенный покров, отведены под бульвары, парки, дворы, улицы в населённых пунктах, места отдыха и занятий спортом. Немалая часть предназначена для полигонов разл. назначения (испытание техники, военные базы), охранных зон по берегам водоёмов, вдоль транспортных магистралей и энергосистем (линии передач, газопровод), вокруг памятников культуры и др. охраняемых территорий. Почва может использоваться непосредственно и для рекультивации нарушенных земель.

Почва может использоваться непосредственно и для рекультивации нарушенных земель.

Где в России самые плодородные земли — Рамблер/новости

Россия в числе мировых лидеров по площади, занимаемыми благоприятными для ведения сельского хозяйства землями. Но наибольшую ценность представляют российские черноземы, которые были удостоены высшей награды на Всемирной выставке в Париже.Все дело в органике

Разнообразие почв в России поражает: бурые и серые, тундровые и полупустынные, глеевые и каштановые, дерново-подзолистые и черноземы, а в субтропических районах нашей страны присутствуют даже красноземы и желтоземы. Иногда на небольшой площади разные виды земель чередуются как лоскутное одеяло. Разумеется, самыми плодородными считаются черноземы – почвы с высоким содержанием кальция и гумуса (основное органическое вещество, питающее высшие растения). Знаменитый русский почвовед Василий Докучаев характеризовал их так: «Чернозем для России дороже всякой нефти, всякого каменного угля, дороже золотых и железных руд; в нем — вековечное неистощимое русское богатство!». Черноземы – рыхлая, легкая и пористая почва, хорошо пропускающая воду к корням растений. Занимают они около 10% площади страны, но урожайность здесь значительно выше, чем на других видах почв. К примеру, если на нечерноземных почвах с одной сотки можно в лучшем случае собрать 700 килограмм картофеля, то на черноземах эта цифра может быть вдвое больше. К сожалению, искусственно воссоздать такую почву невозможно. Наиболее пригодная зона для формирования черноземов – южные участки лесостепей, там, где достаточно тепла и влаги, но в то же время отсутствует промывной режим. Это обеспечивает благоприятные условия для разложения и накопления органики, которая и создает биомассу черноземов.

Черноземы – рыхлая, легкая и пористая почва, хорошо пропускающая воду к корням растений. Занимают они около 10% площади страны, но урожайность здесь значительно выше, чем на других видах почв. К примеру, если на нечерноземных почвах с одной сотки можно в лучшем случае собрать 700 килограмм картофеля, то на черноземах эта цифра может быть вдвое больше. К сожалению, искусственно воссоздать такую почву невозможно. Наиболее пригодная зона для формирования черноземов – южные участки лесостепей, там, где достаточно тепла и влаги, но в то же время отсутствует промывной режим. Это обеспечивает благоприятные условия для разложения и накопления органики, которая и создает биомассу черноземов.Не первые, но в лидерах

Бытует мнение, что плодородные сельскохозяйственные угодья в России составляют чуть ли не половину аналогичного земельного фонда планеты. Это опровергли картографы из Геологической службы США (USGS), которые недавно составили почвенную карту Земли с помощью спутниковых снимков Landsat. Американские специалисты выяснили, что в настоящий момент на планете насчитывается 1,87 млрд га плодородных сельскохозяйственных земель, что примерно на 350 млн га больше, чем считалось ранее. Точность этих расчетов оценивается в 92%. Согласно полученным данным, наибольшую площадь плодородных земель имеет Индия – 179,8 млн га или 9,6% всей мировой площади, за ней следуют США с 167,8 млн га (8,9%), третью позицию занимает Китай – 165, 2 млн га (8,8%) и только на четвертом месте расположилась Россия, имеющая в своем активе 155,8 млн га (8,3%). А вот по параметрам соотношения площади пригодных для возделывания земель ко всей территории страны другие лидеры. Так, в Сан-Марино, Венгрии и Молдове примерно 80% земель имеют статус плодородных, на 10% меньше у Бангладеша, Ирландии и Украины. Для сравнения, в Китае и США всего 18% земель могут называться плодородными.

Американские специалисты выяснили, что в настоящий момент на планете насчитывается 1,87 млрд га плодородных сельскохозяйственных земель, что примерно на 350 млн га больше, чем считалось ранее. Точность этих расчетов оценивается в 92%. Согласно полученным данным, наибольшую площадь плодородных земель имеет Индия – 179,8 млн га или 9,6% всей мировой площади, за ней следуют США с 167,8 млн га (8,9%), третью позицию занимает Китай – 165, 2 млн га (8,8%) и только на четвертом месте расположилась Россия, имеющая в своем активе 155,8 млн га (8,3%). А вот по параметрам соотношения площади пригодных для возделывания земель ко всей территории страны другие лидеры. Так, в Сан-Марино, Венгрии и Молдове примерно 80% земель имеют статус плодородных, на 10% меньше у Бангладеша, Ирландии и Украины. Для сравнения, в Китае и США всего 18% земель могут называться плодородными.

«Черный бриллиант»

Карта черноземов на территории России выглядит как широкая полоса, вытянутая с запада на восток от границ Белоруссии и Украины. С севера она упирается в условную линию, протянувшуюся от Орла через нижнее течение Камы к Новосибирску, с юга ограничена Доном, Кубанью и верхним течением Кумы и Терека, на востоке черноземы добираются до предгорий Алтая. Качество черноземом везде разное, что во многом объясняется геологическими и климатическими особенностями регионов. Самые плодородные почвы расположены на территориях Курской, Воронежской и Тамбовской областей – так называемый пояс богатых черноземов. Впрочем, ученые заявляют, что эти почвы за последние 100 лет обеднели на 70% – это последствия бесконтрольного использования химикатов, минеральных удобрений, а также ведения интенсивного земледелия. Но еще в конце XIX столетия российские черноземы для зарубежных геологов и почвоведов являлись эталоном. Наглядное тому подтверждение – привезенный на Всемирную выставку в Париже монолит чернозема, взятого из Панинского района Воронежской области. Он представлял собой огромный куб, каждая грань которого была длиной в сажень (чуть более 2-х метров).

С севера она упирается в условную линию, протянувшуюся от Орла через нижнее течение Камы к Новосибирску, с юга ограничена Доном, Кубанью и верхним течением Кумы и Терека, на востоке черноземы добираются до предгорий Алтая. Качество черноземом везде разное, что во многом объясняется геологическими и климатическими особенностями регионов. Самые плодородные почвы расположены на территориях Курской, Воронежской и Тамбовской областей – так называемый пояс богатых черноземов. Впрочем, ученые заявляют, что эти почвы за последние 100 лет обеднели на 70% – это последствия бесконтрольного использования химикатов, минеральных удобрений, а также ведения интенсивного земледелия. Но еще в конце XIX столетия российские черноземы для зарубежных геологов и почвоведов являлись эталоном. Наглядное тому подтверждение – привезенный на Всемирную выставку в Париже монолит чернозема, взятого из Панинского района Воронежской области. Он представлял собой огромный куб, каждая грань которого была длиной в сажень (чуть более 2-х метров). По итогам голосования «черный бриллиант» (так западные эксперты окрестили монолит российского чернозема) завевал Золотую медаль Всемирной выставки. Восемь с лишним кубометров русской земли сначала собирались разделить между различными участниками выставки, но в конце концов он неделимый по жребию был дарован Сорбонне. К сожалению, в 1968 году, когда начались столкновения между парижской полицией и студентами Сорбонны, куб воронежского чернозема был уничтожен. Однако заботливые французские ученые все же собрали и сохранили небольшие фрагменты «черного бриллианта» (наиболее крупный кусок чернозема имел размер 60×40×30 см), которые и по сей день хранятся в Национальном агрономическом институте Франции. В начале нового тысячелетия воронежский чернозем, носивший титул эталона более столетия, был вынужден уступить пальму первенства чернозему с Тамбовщины. На это событие повлияла презентация метровой вертикальной пробы земли из Ржаксинского района Тамбовской области, прошедшая в Московском политехническом институте в 2003 году. Присутствующие на выставке агрономы и сотрудники музея единодушно признали экспонируемый образец новым «эталоном плодородных почв России». Но легендарный воронежский монолит все же не забыт. Скульптурная композиция в виде земного шара с колосьями, покоящегося на гранитном кубе, возведенная в 2013 году в поселке Панино, увековечила в памяти потомков легендарный «черный бриллиант».

По итогам голосования «черный бриллиант» (так западные эксперты окрестили монолит российского чернозема) завевал Золотую медаль Всемирной выставки. Восемь с лишним кубометров русской земли сначала собирались разделить между различными участниками выставки, но в конце концов он неделимый по жребию был дарован Сорбонне. К сожалению, в 1968 году, когда начались столкновения между парижской полицией и студентами Сорбонны, куб воронежского чернозема был уничтожен. Однако заботливые французские ученые все же собрали и сохранили небольшие фрагменты «черного бриллианта» (наиболее крупный кусок чернозема имел размер 60×40×30 см), которые и по сей день хранятся в Национальном агрономическом институте Франции. В начале нового тысячелетия воронежский чернозем, носивший титул эталона более столетия, был вынужден уступить пальму первенства чернозему с Тамбовщины. На это событие повлияла презентация метровой вертикальной пробы земли из Ржаксинского района Тамбовской области, прошедшая в Московском политехническом институте в 2003 году. Присутствующие на выставке агрономы и сотрудники музея единодушно признали экспонируемый образец новым «эталоном плодородных почв России». Но легендарный воронежский монолит все же не забыт. Скульптурная композиция в виде земного шара с колосьями, покоящегося на гранитном кубе, возведенная в 2013 году в поселке Панино, увековечила в памяти потомков легендарный «черный бриллиант».

Сельское хозяйство и АПК

Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской Федерации.

На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 4,2 млн человек, из них третья часть в сельской местности — 1,3 млн человек.

Главное богатство области – ее почвенные ресурсы. Область расположена на обыкновенных, южных черноземах и каштановых почвах. В общей структуре земли черноземы занимают более 64% при средней толщине плодородного слоя 40 – 80 см.

Сельскохозяйственные угодья занимают 8,2 млн га, пашня – 5,9 млн га, в том числе орошаемая 231 тыс. га. Доля Ростовской области в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9%. По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур область занимает 2-е место в Российской Федерации, по плодородию пашни — 10 место среди других субъектов Российской Федерации. Почвенно-климатические условия области, несмотря на периодически повторяющиеся засухи, благоприятны для производства сельскохозяйственной продукции.

В сельхозпроизводстве — 1,2 тысячи сельхозорганизаций всех видов собственности, более 7,6 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 546 тысяч личных подсобных хозяйств граждан.

Среднегодовая численность занятых в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах составляет 266,4 тыс. человек.

В Ростовской области выделяют шесть основных природно-сельскохозяйственных зон.

Северо-Западная – скотоводческо-свиноводческая с развитым зернопроизводством объединяет 9 районов: Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Чертковский, Миллеровский, Кашарский, Тарасовский, Каменский, Красносулинский.

Северо-Восточная – скотоводческо-зерновая с развитым свиноводством и птицеводством. В нее входят 9 районов: Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский, Константиновский, Белокалитвинский, Цимлянский, Советский, Усть-Донецкий.

Центральная орошаемая – скотоводческо-овощеводческая с развитым виноградарством и рисосеянием. Включает 6 районов: Волгодонской, Мартыновский, Пролетарский, Семикаракорский, Багаевский, Веселовский.

Приазовская – скотоводческо-зерновая с развитым пригородным хозяйством. Объединяет 8 районов: Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Мясниковский, Октябрьский, Азовский, Аксайский, Родионово – Несветайский, Неклиновский.

Южная – зерно-скотоводческая с развитым свиноводством. В ней насчитывается 6 районов: Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Cальский, Песчанокопский.

Восточная – овцеводческо-зерновая с развитым мясным скотоводством. В нее входят 5 районов: Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский, Заветинский.

Ростовская область – в числе лидеров в России по валовым сборам зерна и подсолнечника. Перспективными направлениями АПК области также являются: прудовое рыбоводство, производство животноводческой продукции, овощей, переработка сельхозпродукции с последующим доведением до потребителя.

На долю Ростовской области приходится более 28% продукции сельского хозяйства, производимой в Южном федеральном округе.

Более 77% валовой продукции сельского хозяйства области производится в отрасли растениеводства. Ее развитие базируется на повышении культуры земледелия, внедрении энергосберегающих технологий, новых сортов и гибридов зерновых, масличных культур, повышении эффективности использования сельскохозяйственных земель.

Зерновое направление в растениеводстве имеет первостепенное значение. По выращиванию зерновых область занимает 1-е место в России (в 2020 году). Под зерновыми культурами занято около 76% посевных площадей. Главная зерновая культура – озимая пшеница. Широко распространены посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, гречихи, гороха, сои. Ведущей технической культурой является подсолнечник. Сбор зерновых культур ежегодно составляет в среднем 12 млн тонн, масличных культур – до 1,7 млн тонн, овощей — более 500 тыс. тонн.

Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло в северные регионы и промышленно развитые центры страны. Кроме того, она является крупнейшим экспортером продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки. Экспорт продукции агропромышленного комплекса на внешний рынок составляет более 18 млн тонн в год, в том числе зерновых культур порядка 15 млн тонн. Ежегодный экспорт подсолнечного масла – около 2 млн тонн. Донские предприятия помимо зерна и масла экспортируют крупы, хлебцы, муку, патоку, кондитерские изделия.

В Ростовской области — благоприятные условия для развития садоводства и виноградарства. Наличие плодородных почв, обилие тепла и солнечных дней, орошение создают предпосылки для произрастания плодово-ягодных культур и винограда самых разнообразных пород и сортов.

На Дону традиционно развито животноводство. В этой отрасли хозяйства специализируются по молочному и мясному направлению, свиноводству, овцеводству, коневодству и птицеводству. Ежегодно в области производится более 298 тыс. тонн мяса (в живом весе), 1096 тыс. тонн молока, 1777 млн шт. яиц.

Славу донскому краю составила и рыбная отрасль. Азовское море, крупные водохранилища (Цимлянское и Манычское), реки, озера, рукотворные пруды – везде есть рыба.

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает первое место среди обрабатывающих производств, ее вклад в общий промышленный объем составляет около 19%.

В этой отрасли работает более 150 крупных и средних предприятий, а также порядка 500 малых и микропредприятий. В области производится продукция практически всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности за исключением сахара.

Ассортиментный ряд предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности составляет свыше 2 тысяч наименований продовольственных товаров, более 500 видов из которых соответствует европейским стандартам.

|

|

Самые плодородные почвы лесной зоны России

Почвы являются одним из основных ценнейших природных богатств, которыми обладает Россия. Это ресурсы и для сельского хозяйства и для лесного хозяйства. Плодородие и урожайность выступают важнейшими факторами экономического развития и хозяйственного использования большого количества различных регионов России. Эти качества дают возможность развиваться земледельческим отраслям и различным предприятиям, занятым в производстве разнообразных продуктов питания и различного сырья.

Несоизмеримые размеры территорий, которыми обладает страна, их обширность и протяженность, разнообразные климатические условия, различия водного режима и температурные особенности, разное геологическое строение и многообразие рельефа, наличие совершенно несхожих растительных сообществ определили формирование таких различных типов почв в России.

Россия при достаточно больших территориях обладает все же не таким значительным количеством земель, пригодных для хозяйственной деятельности, как могло бы показаться. Около 10% территории страны приходится на тундру, которая в своей основе малопродуктивна, 13% площади занято болотами или заболочено. Всего 13% земель России является сельскохозяйственными угодьями, это сады и пахотные земли, пастбища и сенокосные площади. Пашни в стане занимают всего только 7,7% от всей территории. 52% пашни приходятся на черноземы, которые дают 80% всей продукции земледелия.

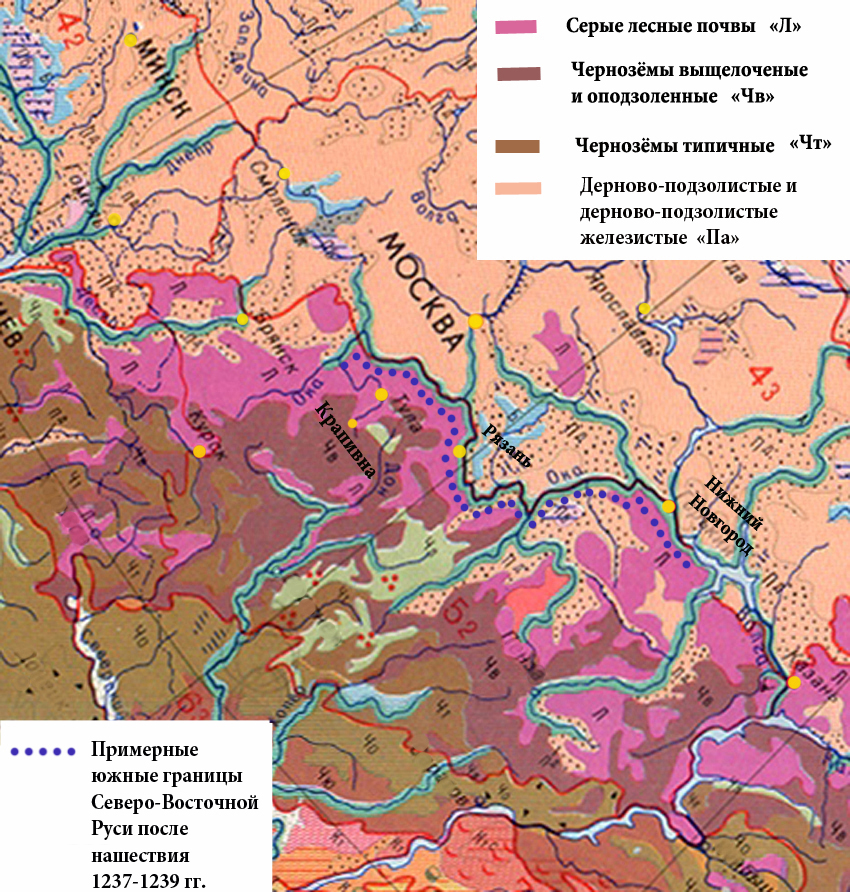

Серые и бурые лесные почвы также являются значимой частью сельскохозяйственного производства. Они являются самыми плодородными почвами лесной зоны России.

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы относятся к типу почв, которые распространены в областях умеренного климатического пояса. Они формируются преимущественно под широколиственными массивами лесов с травяным покровным сообществом и лесостепями, при наличии достаточно активного промывного водного режима на почвообразующих материнских породах, таких как морены, покровные суглинки и др. Они, как правило, обладают достаточным содержанием кальция.

Под слоем опада или лесной подстилки располагается горизонт темно-серого цвета, гумусово-аккумулятивный, его структура мелкокомковатая. Мощность этого слоя составляет 15-30 сантиметров, далее до глубины полуметра залегает гумусово-элювиальный горизонт, в котором существуют более или менее выраженные признаки оподзоливания. Бурого цвета иллювиальный горизонт располагается на глубине до 100 сантиметром, который далее на уровне 100-150 см сменяется иллювиально-карбонатным слоем. Последний переходит в почвообразующую материнскую породу. Слой профиля, располагающийся вверху, дает кислую реакцию, часть профиля, находящийся ниже, по реакции нейтральный и щелочной.

Серые лесные почвы подразделяют на светло-серые, серые и темно-серые. Светло-серые содержат от 2% до 4% гумуса, они являются самыми оподзоленными, оструктуренность этих почв весьма слабая. Серые и темно-серые лесные почвы содержат гумуса до 7-9%, они являются менее оподзоленными почвами, обладают достаточно хорошими физическими свойствами, эти почвы обладают значительно высокой и хорошо выраженной биологической активностью, их плодородные качества лучше, чем у светло –серых лесных почв.

Серые лесные почвы получили довольно широкое распространение по территории России, это и европейская часть страны, и довольно обширные площади как в Западной Сибири, так и в Восточной.

Серые лесные почвы давно и активно вовлечены в сельскохозяйственное производство, их используют для выращивания различных зерновых, они являются урожайными для овощных культур и технических. На таких землях развивается садоводство. Однако, серым лесным почвам для поддержания достаточно высоких качеств земледелия необходимы удобрения, различные минеральные элементов и органические вещества, положительно сказывается травосеяние.

Бурые лесные почвы

Бурые лесные почвы относятся к тому типу почв, формирование которых происходит под различными лесными массивами: широколиственными, смешанными, реже хвойными лесами умеренного климатического пояса, в условиях довольно теплого и влажного климата.

Этот тип почв характеризуется накоплением окислов железа, обусловливающих бурую окраску почвенного слоя, слабой дифференциацией профилей горизонтов, наличием процессов оглинения. По структуре бурые лесные почвы образованы как комковатые и ореховатые. Гумусовый горизонт является хорошо развитым, мощность этого слоя доходит до 20-30 сантиметров. Высоким является содержание гумуса, оно достигает 10%. Реакция почвы выражается от слабокислой до кислой. Нередко эти почвы являются оподзоленными.

Бурые лесные почвы отличаются высоким плодородием. На территории России эти почвы получили распространение на Дальнем Востоке, присутствуют в Крыму и предгорьях Кавказа.

В сельскохозяйственном производстве бурые лесные почвы хорошо подходят для выращивания чая и винограда, цитрусовых, многих овощных и разнообразных плодовых культур, некоторых зерновых и кормовых культур.

Площади пахотных земель сокращаются постоянно, они выбывают из сельскохозяйственного оборота под растущие города и строительства водохранилищ и дорог, промышленных производств.

Еще одной проблемой современного землепользования является процесс эрозии почв. Часто она имеет естественное происхождение, но промышленное и иное вмешательство человека увеличивает многократно этот ущерб. Почва как природный ресурс является легкоразрушаемой, и проблема рационального использования почвенных ресурсов является значимой на сегодняшний момент.

Почвы России — основные типы почв России

Почвы классифицируются по типам. Первым ученым, классифицировавшим почвы, был Докучаев. На территории Российской Федерации встречаются следующие типы почв: Подзолистые почвы, тундровые глеевые почвы, арктические почвы, мерзлотно-таежные, серые и бурые лесные почвы и каштановые почвы.

Тундровые глеевые почвы находятся на равнинах. Образуются без особого влияния на них растительности. Эти почвы находятся в областях, где есть многолетняя мерзлота (в Северном полушарии). Зачастую глеевые почвы – это места, где обитают и кормятся летом и зимой олени. Примером тундровых почв в России может служить Чукотка, а в мире — это Аляска в США. На территории с такими почвами люди занимаются земледелием. На такой земле растет картофель, овощи и различные травы. Для улучшения плодородия тундровых глеевых почв в сельском хозяйстве применяются следующие виды работ: осушение наиболее насыщенных влагой земель и орошение засушливых районов. Также к методам улучшения плодородия этих почв относят внесение в них органических и минеральных удобрений.

Арктические почвы получаются в результате оттаивания вечной мерзлоты. Такая почва довольно тонкая. Максимальный слой гумуса (плодородного слоя) составляет 1-2 см. У этого типа почв низкая кислая среда. Почва эта не восстанавливается из-за сурового климата. Эти почвы распространены на территории России только в Арктике (на ряде островов Северного Ледовитого океана). В силу сурового климата и маленького слоя гумуса, на таких почвах ничего не растет.

Подзолистые почвы распространены в лесах. В почве всего 1-4% гумуса. Подзолистые почвы получаются благодаря процессу подзолообразования. Происходит реакция с кислотой. Именно поэтому этот тип почвы еще называется кислый. Подзолистые почвы первым описал Докучаев. В России подзолистые почвы распространены в Сибири и на Дальнем Востоке. В мире подзолистые почвы есть в Азии, Африке, Европе, США и Канаде. Такие почвы в земледелии необходимо правильно обрабатывать. Их надо удобрять, вносить в них органические и минеральные удобрения. Такие почвы скорее более полезны на лесозаготовках, чем в сельском хозяйстве. Ведь деревья на них растут лучше, нежели сельскохозяйственные культуры. Дерново-подзолистые почвы – это подтип подзолистых почв. По составу во многом они схожи с подзолистыми почвами. Характерной особенностью этих почв является то, что они могут медленнее вымываться водой в отличие от подзолистых. Дерново-подзолистые почвы находятся в основном в тайге (территория Сибири). В этой почве содержится до 10% плодородного слоя на поверхности, а на глубине слой резко снижается до 0,5%.

Мерзлотно-таежные почвы образовывались в лесах, в условиях вечной мерзлоты. Они находятся только в условиях континентального климата. Самые большие глубины этих почв не превышают 1 метра. Это вызвано близостью от поверхности вечной мерзлоты. Содержание гумуса всего 3-10%. Как подвид, существуют горные мерзлотно-таежные почвы. Они образуются в тайге на горных породах, которые покрываются льдом только зимой. Эти почвы есть в Восточной Сибири. Встречаются они на Дальнем Востоке России. Чаще горные мерзлотно-таежные почвы встречаются рядом с небольшими водоемами. За пределами России такие почвы есть в Канаде и на Аляске.

Серые лесные почвы образуются на территории лесов. Непременным условием для формирования таких почв является наличие континентального климата. Лиственных лесов и травяной растительности. Места образования содержат необходимый для такой почвы элемент – кальций. Благодаря этому элементу вода не проникает в глубь почв и не размывает их. Эти почвы серого цвета. Содержание гумуса в серых лесных почвах составляет 2-8 процентов, то есть плодородность почв средняя. Серые лесные почвы разделяются на серые, светло-серые, а также темно-серые. Эти почвы преобладают в России на территории от Забайкалья до Карпатских гор. На почвах выращивают плодовые и зерновые культуры.

Бурые лесные почвы распространены в лесах: смешанных, хвойных и широколистных. Эти почвы есть только в условиях умеренного теплого климата. Цвет почвы бурый. Обычно бурые почвы выглядят так: на поверхности земли слой опавшей листвы, около 5 см высотой. Далее идет плодородный слой, который составляет 20, а иногда 30 см. Еще ниже следует слой глины в 15-40 см. Бурых почв бывает несколько подтипов. Подтипы варьируются в зависимости от температур. Выделяют: типичные, оподзоленные, глеевые (поверхностноглеевые и псевдоподзолистые). На территории Российской Федерации почвы распространены на Дальнем Востоке и у предгорий Кавказа. На этих почвах выращивают неприхотливые культуры, например, чай, виноград и табак. Хорошо на таких почвах растет лес.

Каштановые почвы распространены в степях и полупустынях. Плодородный слой таких почв составляет 1,5-4,5%. Что говорит средней плодородности почвы. Эта почва имеет каштановый, светло-каштановый и темно-каштановый цвет. Соответственно существует три подтипа каштановой почвы, различающихся по цвету. На светло-каштановых почвах земледелие возможно только при обильном поливе водой. Основное предназначение этой земли – это пастбища. На темно-каштановых почвах хорошо растут и без полива следующие культуры: пшеница, ячмень, овес, подсолнечник, просо. Есть небольшие различия почвы и в химическом составе каштановой почвы. Разделение ее на глинистую, песчаную, супесчаную, легкосуглинистую, среднесуглинистую и тяжелосуглинистую. В каждой из них незначительно отличающийся химический состав. Химический состав каштановой почвы разнообразен. В почве есть магний, кальций, растворимые в воде соли. Каштановая почва имеет свойство быстро восстанавливаться. Ее толщина поддерживается ежегодно опадающей травой и листьями редких в степи деревьев. На ней можно получать неплохие урожаи, при условии, если есть много влаги. Ведь степи обычно засушливы. Каштановые почвы в России распространены на территории Кавказа, на Поволжье и в Средней Сибири.

На территории Российской Федерации есть много видов почв. Все они различаются по химическому и механическому составу. В настоящий момент сельское хозяйство находится на грани кризиса. Российские почвы необходимо ценить, как землю, на которой мы живем. Ухаживать за почвами: удобрять их и предотвращать эрозию (разрушение).

Почва

Что такое почва?

Почвы, земельные и лесные ресурсы России

Устойчивые представления о сельскохозяйственных угодьях: прославление плодородной почвы и повторяющееся игнорирование климата

Многовековое незнание климата в земных представлениях о черноземе поднимает вопрос: как это могло произойти? Этот вопрос также является отправной точкой к более теоретическим вопросам, имеющим более широкое значение за пределами чернозема, о незнании климата в воображении суши. Немногочисленные исследования, которые действительно обращают внимание на этот вопрос (в основном вскользь), предполагают, что отвод климатических условий в представлениях инвесторов о сельхозугодьях не ограничивается только черноземным регионом.Например, во время заселения Великих равнин в США фермеры сильно недооценивали риск засухи (Worster 1979; Rees 2004). В Австралии, известной своим сложным климатом, крупные инвестиции в современные сельскохозяйственные угодья потерпели неудачу, так же как и ранее внутренние внешние инвестиционные проекты, при этом недооценка инвесторами климатических рисков была важным фактором (Magnan 2015). Как утверждают Uekötter и Lübken (2014, стр. 3), «незнание окружающей среды имеет множество аспектов и причин», в этом разделе делается попытка раскрыть некоторые из этих аспектов и причин применительно к воображаемым сельскохозяйственным угодьям.В нем рассматриваются следующие вопросы: является ли невежество в воображении земли «нормальным» результатом избирательности, присущей процессу создания ресурсов? Или такое невежество связано, в частности, с добычей ресурсов в приграничных районах? Существуют ли другие исторические или материальные аспекты ресурса, которые могут объяснить постоянное игнорирование климатических рисков, как, например, в случае с черноземом?

Ресурсообразование и незнание климата

Подготовка природных объектов к эксплуатации и / или инвестициям включает процесс отбора и упрощения (Li 2014; Richardson and Weszkalnys 2014; Visser 2017).Не все аспекты природного объекта одинаково важны с точки зрения бизнеса, поэтому некоторые аспекты будут выделены, а другие будут рассматриваться только поверхностно или будут проигнорированы. Однако климат, по-видимому, очень влияет на успех или неудачу сельскохозяйственных предприятий, поэтому общее упрощение, которое является неотъемлемой частью создания ресурсов, не может объяснить это невежество. Более того, невежество было настолько стойким на протяжении веков, даже несмотря на растущие свидетельства обратного, что следует принимать во внимание дополнительные факторы / силы.

Границы и незнание климата

Литература о границах ресурсов дает дополнительное объяснение более явным случаям невежества. В пограничных условиях, когда эксплуатируется новый ресурс или новые регионы, знания инвесторов о ресурсе или территории «почти неизбежно скудны» (Uekötter and Lübken 2014, p. 4). Более того, границы обычно представляют собой идею преимущества первопроходца, что приводит к поспешному принятию решений инвесторами (Li 2014, p.595), основанный на очень ограниченном рассмотрении имеющихся знаний. Черноземный регион в досоветский (и в некоторой степени снова в постсоветский) период (ы) можно охарактеризовать как ресурсную границу, поскольку колонизация степей царской империей в семнадцатом и восемнадцатом веках заменила обширное кочевое земледелие. с поселенческим земледелием. Footnote 13 В течение девятнадцатого и начала двадцатого века расширение железных дорог и подъем черноземного региона в качестве глобального экспортера пшеницы означало усиление границ ресурсов.Еще до появления Советского Союза в 1917 году практически вся черноземная территория России и Украины была распахана (Иоффе, Нефедова, 1998). В постсоветскую эпоху идея черноземного региона как границы международных инвестиций в сельхозугодья вновь всплыла в популярных и академических отчетах (Kramer 2008; Visser et al. 2012; Winter 2012). Это было подкреплено наличием обширных площадей якобы «нетронутых нетронутых» сельскохозяйственных угодий (Kramer, 2008), которые были заброшены во время глубокого кризиса 1990-х годов (Visser et al.2012) и быстрое возвращение сельского хозяйства региона на мировые рынки.

В досоветский пограничный период новоприбывшие столкнулись с нехваткой знаний об агроклиматических условиях, поскольку у земледелия на черноземе не было долгой истории, а почвоведение и знания о климате все еще находились в зачаточном состоянии. Footnote 14 Незнание явилось следствием отсутствия информации. В период наступления 2000-х годов накопилось гораздо больше научных знаний об агроклиматических факторах и инструментах для измерения агроклиматических условий (например, датчики влажности, данные с метеостанций и т. Д.).). Однако такие (современные) знания не оказали существенного влияния на деятельность фермерских хозяйств, поскольку инвесторы в сельхозугодья руководствовались типичным пограничным менталитетом, сосредоточенным на быстром накоплении как можно большего количества дешевых ресурсов (сельскохозяйственных угодий) до того, как цены на землю подскочат. Исполнительный директор одной из скандинавских компаний пожаловался, что его совет не покупать крупную ферму — из-за ее плохих агроклиматических характеристик — был проигнорирован советом директоров; вместо этого преобладала идея о приобретении как можно большего количества черноземных сельскохозяйственных угодий (Kuns et al.2016). Стратегия поспешного приобретения земли, практически без учета агроклиматических данных, была подкреплена тем фактом, что высшее руководство крупных сельскохозяйственных компаний часто состояло из людей с опытом работы в области финансов, недвижимости и других секторов, а не агробизнес. Footnote 15 Среди трех северных сельскохозяйственных компаний, котирующихся на фондовой бирже, которые работали в России и Украине, ни одна не имела членов с опытом работы в сельском хозяйстве в составе своих советов в первые годы работы (Kuns et al.2016).

Иностранные компании знали о погодных рисках, но думали, что их можно просто уменьшить. Они боролись с рисками, связанными с погодой и изменением климата, с помощью так называемого «погодного хеджирования», которое представляет собой географическое рассредоточение земельных владений таким образом, чтобы плохая погода в одном регионе (например, засуха или град) могла быть компенсирована более благоприятным погода на земельных участках в другом регионе (Trigon Agri 2011, стр. 7). Идея заключалась в том, что им не о чем беспокоиться относительно местных агроэкологических условий, потому что природные риски распространяются даже на географически разбросанные земельные владения.Однако представления о том, что климат в черноземной зоне был в какой-то мере мягким, предсказуемым и что он обладает достаточными внутрирегиональными вариациями, позволяющими хеджировать погодные условия, все противоречили научным данным. Как обсуждалось ранее, многочисленные исследования с начала девятнадцатого века и далее продемонстрировали огромные риски засухи в этом районе и убедительно доказали, что климат значительно суровее, чем в сельскохозяйственном центре США. Уиткрофт (1977), например, показал, что большинство засух одновременно затронуло почти всю черноземную полосу на многих тысячах километров от Западной Украины далеко в европейскую часть России, нарушив (удобную) идею хеджирования погодных условий.Однако не только поспешное принятие корпоративных решений, типичное для границ ресурсов, препятствовало более сбалансированным оценкам, основанным на учете климатических знаний. Как будет показано ниже, надзор со стороны инвесторов был результатом гораздо более широкого и стойкого игнорирования климата западной наукой и политическими советами по постсоветскому сельскому хозяйству.

Идеология и незнание климата

Незнание инвесторами длинного ряда из первых рук и научных данных о климате в черноземной зоне следует понимать в контексте гораздо более широкого, давнего незнания таких знаний внутри страны и за рубежом. Западное общество, а также среди политических советников и ученых.Похоже, что невежеству инвесторов способствовало множество факторов.

Во-первых, идеологическая озабоченность привела к тому, что общество забыло о ряде исследований климата, что затруднило относительно объективную оценку. Предубеждения существовали как в научных исследованиях, так и в исследованиях политики, а также в сообществе инвесторов. В большей части западной литературы неудачи советского сельского хозяйства объяснялись политическими факторами (такими как неэффективность вертикальной командной экономики, слабая трудовая мотивация в колхозах и т. Д.), В то время как климатические факторы осуждались просто как отговорки. советского режима (Иоффе, Нефедова 2004, с.47; Смит 2014). Пассивное «создание» невежества (незнание как «выборочный выбор» или «потерянное царство» по словам Проктора 2008, стр. 4) имело место. Досоветские исследования, такие как Карлтон и другие, были забыты, а новые исследования климатических факторов были практически неизвестны в советский период (за исключением Field 1968). Сам советский режим с его твердой верой в инженерный характер (Дронин и Беллинджер, 2005) не терпел, чтобы председатели колхозов и ссылались на климат для объяснения своих неудач.Как Смит (2014, стр. 61), примечания:

Крайне важно, что советское государство упускало из виду своего главного врага, который был естественным, а не культурным. [Оно] подходило к советским сельским районам как к социально отсталым местам, которые нуждались в порядке и дисциплине, чтобы стать современным (…).

Однако в сельском хозяйстве «в большей степени преобладали суровые природные реалии, чем отсталый социальный менталитет или революционные политические настроения» (там же). В целом, несмотря на наличие обширной литературы по климатическим рискам в Черноземном регионе, о такой литературе в значительной степени забыли, благодаря тому, что Проктор (2008, стр.6) назвал незнание «выборочным выбором» или «пассивной конструкцией».

Во-вторых, мейнстримный дискурс, описывающий неудачи советского сельского хозяйства как исключительно обусловленные политическими факторами, соответствовал представлениям и интересам иностранных инвесторов в сельхозугодья. Этот дискурс помог представить российское сельское хозяйство, свободное от социалистической бюрократии, как очень многообещающее. Наблюдения инвесторов за широко заброшенными землями (AlpcotAgro 2008) также способствовали представлению российского сельского хозяйства как чистого мокрого снега.Идеология поселенцев / колонизаторов, отрицательно относящаяся к отношениям коренных народов с природой, также привела к тому, что новички в других местах грубо игнорировали погодные риски. Например, американские поселенцы на Западе считали скотоводческие и фермерские методы борьбы с засухой коренными американцами как примитивные и неуместные (Moon 2020). В Северной Африке французские колониальные плантации сильно пострадали от воображения мелких сельскохозяйственных угодий, которые предполагали, что засушливые сельскохозяйственные угодья были результатом чрезмерного выпаса и вырубки лесов местным населением, а не климатических условий (Davis 2007).

Изготовление незнания климата?

Возникает вопрос, в какой степени фермерские компании и брокеры были осведомлены о климатических рисках, но при этом активно игнорировали и / или преуменьшали их, или даже сфабриковали доказательства, при этом незнание было «активной конструкцией» и «стратегической уловкой» (Proctor 2008 , стр.8). Исследования Великих равнин США содержат множество примеров того, как ускорители активно подавляют неблагоприятную информацию о сельскохозяйственных угодьях или даже намеренно создают ложную, чрезмерно оптимистичную информацию (см. Fairbairn et al.этот выпуск) на современных американских инвесторов, замалчивая климатические риски. Например, западный бустер Джозайя Грегг заявил в 1844 году, что чрезмерная обработка сельскохозяйственных земель может способствовать увеличению количества осадков (Rees 2004, p. 82; ср. Uekötter and Lübken 2014, p. 5). Затем эту «теорию» сначала подхватил один ученый, и многие потенциальные фермеры устремились на Запад. Знания, опровергающие рассказы сторонников, активно подавлялись. Чиновник геологического общества США, который активно предупреждал об этих отчетах, недооценивающих климатические риски, был вынужден покинуть свой пост из-за сторонников (Rees 2004, стр.83–84). Обширное изучение документов компании и подробные интервью с инвесторами в сельхозугодья в России не выявили признаков преднамеренного подавления климатических рисков. Невежество — это преимущественно «пассивная конструкция» (Proctor 2008, стр. 6) инвесторов, помимо гораздо более длительной истории пассивного невежества ученых и политиков эпохи холодной войны.

Чувства, знания и незнание климата

Эти идеологические установки могут относительно легко превратить большие объемы литературы по климату в черноземном регионе в «затерянное царство» (Proctor 2008, p.4) способствовали трудности понимания климата должным образом. Параллельное празднование празднования почвы и незнания климата также является результатом очень разных сенсорных способностей к накоплению знаний по этим двум вопросам. В этом отношении интересно описание Керанса (2001, с. 27–28) того, как воображаемые путешественники, впервые посетившие Черноземный регион России Тамбов в девятнадцатом веке, испытали бы сельскую местность:

Если бы путешественники никогда раньше не посещали этот регион, почва под флорой, вероятно, привлекла бы их внимание.Везде, где земля обнажилась в результате недавней обработки почвы, ее темно-коричневый оттенок, иногда действительно граничащий с черным, выдавал плодородие земли ». Продвигаясь на значительное расстояние в южном или восточном направлении, наблюдательный путешественник заметил бы, что (…) источников воды стало меньше. Если бы он проявил инициативу и расспросил местных жителей по дороге, он бы узнал, что дождь шел менее последовательно… ». Еще дальше на юго-восток провинции «монотонность ландшафта сочеталась с непредсказуемостью осадков.Качество почвы оставалось превосходным, но угроза засухи никогда не могла быть далеко от ума фермера (Керанс 2001, стр. 28).

Это описание указывает на важное различие в сенсорных способностях при оценке почвы по сравнению с климатом. Качество почвы, особенно обнаженной, можно непосредственно оценить визуально. Напротив, количество осадков (и риск засухи) необходимо оценивать более косвенно, внимательно наблюдая за уменьшающимся присутствием источников воды и активно спрашивая об этом фермеров.Кроме того, относительное отсутствие чего-либо (дождя) заметить труднее, чем чего-то постоянно присутствующего, например почвы, различные параметры которой (например, цвет, глубина и структура) можно оценить в любой момент времени. Зрение было преобладающим способом восприятия ландшафтов и мира в целом, особенно в европейском (в том числе российском) обществе, где оно касается знаний, а не эмоций. «За полтысячелетия существует глубокая связь между современным использованием ландшафта (…) и зрением как основным средством связи этого пространства с человеческими проблемами» (Cosgrove 2003, p.249). С помощью изображений и более поздних фотографий визуальные наблюдения могут быть переданы легче, чем информация, полученная с помощью органов чувств, таких как запах или вкус, и быстро становятся общепринятыми знаниями. Как упоминалось ранее, различные компании, занимающиеся земледелием, работающие в черноземном регионе, использовали изображения чернозема как намекающие на изобилие сельскохозяйственных условий.

Для дальнейшего незаметного исследования почву можно потрогать, чтобы получить дополнительные подсказки о структуре почвы, и можно почувствовать ее запах.Это также позволяет получить несколько больше эмоциональных подсказок, связанных с прикосновением, запахом и даже вкусом, что укрепляет положительную связь с почвой. Ранее упоминалось, как современный инвестор сельхозугодий взял землю с собой в инвестиционную поездку, чтобы потенциальные инвесторы могли увидеть, потрогать и понюхать. Иоффе и Нефедова (1998, с. 196) описывают, как западные ученые, посещавшие Советский Союз, требовали выйти из автобусов, чтобы коснуться чернозема, и «месили в руках жирные влажные комки почвы», на мгновение впечатленные плодородием. сельхозугодий.Оценка климата затруднена, поскольку погода не является относительно фиксированной, как почва, которую можно легко определить визуально, записать и передать в виде изображения. Погода может меняться изо дня в день и требует объединения более неуловимого набора индикаторов, улавливаемых различными органами чувств и инструментами, чтобы определить погодную картину (климат). Изменчивость становится серьезным препятствием для оценки климата, когда климат сильно изменчив на протяжении многих лет или даже резко меняется от десятилетия к десятилетию. Footnote 16 Примеры с Запада США показывают в этом отношении. В течение всего периода 1878–1887 гг. На всей территории Великих равнин к западу от девяносто восьмого меридиана выпадали необычайно обильные дожди (Рис 2004, стр. 84). Крайне нетипичные осадки побудили многих фермеров поселиться в этом районе. Это обманом заставило фермеров поверить в то, что это нормальный климат в регионе, и вызвало распространение оптимистических убеждений (например, что недавно построенные железные дороги и линии электропередач или интенсивная вспашка привели к увеличению количества осадков).В России такая годовая волатильность еще более резкая (Дронин, Беллинджер 2005: 5–6). Уиткрофт и Дэвис (1994, с. 45) утверждали, что сельскохозяйственный бум в царской России начала двадцатого века, широко приписываемый политике (например, столыпинская земельная реформа), на самом деле в значительной степени был вызван длительным периодом исключительно благоприятной погоды. Трудности в сельском хозяйстве 1920–1930-х гг., Хотя и были вызваны неустойчивой политикой, в значительной степени усиливались последовательными засухами (Wheatcroft 1977).Подводя итог, можно сказать, что изменчивость погоды в целом и резкая нестабильность климата на протяжении многих лет или десятилетий могут легко обмануть ученых, имеющих доступ к обширным данным, не говоря уже о новичках, которые вынуждены судить о ситуации на месте, основываясь на своих чувствах.

Изменение землепользования в России — выбор между горнодобывающей промышленностью и сельским хозяйством

Горнодобывающая промышленность и сельское хозяйство имеют жизненно важное значение для экономического роста страны. Однако в ситуациях, когда богатые запасы руды расположены под плодородными почвами, лица, принимающие решения, должны выбирать между быстрым ростом экономики илидолгосрочное развитие.

Являясь двигателем промышленного и экономического развития, горнодобывающие проекты обычно способствуют потере пахотных земель из-за загрязнения почвы, воды и воздуха, а также утраты биоразнообразия. Это также отрицательно сказывается на общественном здоровье и может вытеснить сообщества.

Хотя утверждается, что горнодобывающая промышленность может сосуществовать с сельским хозяйством, реальность такова, что 25% пахотных земель в мире деградированы из-за деятельности человека, и горнодобывающая промышленность является одним из основных источников этого.Не помогает тот факт, что большинство этих горнодобывающих проектов расположены в развивающихся странах, где приверженность соблюдению природоохранного законодательства невысока.

Россия имеет самую большую территорию в мире, но только 10% ее земель используется в сельскохозяйственных целях. Это означает, что из более чем 17 миллионов только 1,7 миллиона квадратных километров используются в сельском хозяйстве. За последние 25 лет Россия потеряла 0,3 миллиона квадратных километров пахотных земель, в основном из-за плохого управления земельными ресурсами и добычи полезных ископаемых.

В 2011 году Правительство РФ одобрило проект развития добычи никеля в Воронежской области. Это регион с плодородными черноземами, что делает эту часть России самой продуктивной с точки зрения сельского хозяйства. Принимая во внимание, что только 13% территории России — это пахотные земли и снижение продуктивности сельского хозяйства, решение превратить плодородные земли в никелевые рудники ставит под сомнение стратегию России по обеспечению продовольственной безопасности и вызывает серьезные экологические проблемы.

Помимо прямых потерь сельскохозяйственной продукции и рабочих мест среди мелких фермеров в регионе, горнодобывающий проект представляет угрозу для Азовского бассейна и, в частности, для реки Хопра, которая считается самой чистой рекой в бассейне. Кроме того, горнодобывающий проект также находится в 15 км от заповедника Хопра, который представляет собой уникальный дубовый лес и дом для исчезающих видов. В свою очередь, реализация проекта потенциально принесет ряд проблем с точки зрения здоровья населения, таких как респираторные заболевания и накопление токсичных металлов в организме человека.

Еще один российский никелевый рудник недалеко от Норильска считается одним из самых загрязненных мест в мире. Он описан как пустырь, потому что в радиусе 24 км вокруг плавильного завода нет растительности. Местное население Хопрского района опасается, что горные работы точно так же отразятся на черноземе, люди устраивают акции протеста на улицах и пытаются повлиять на реализацию проекта. Однако как местное, так и центральное правительство отклоняют голосование на референдуме по этой проблеме.

Ссылка на оригинальную историю