Устойчивость и динамика экосистем презентация, доклад

Вопросы по теме

Виды пищевых цепей

Пищевые сети

Поток энергии в экосистеме

Классификация экосистем по размеру.

Водные экосистемы

Краевой эффект

Энергетическая классификация экосистем

Особенности природных экосистем

Особенности агро- и урбоэкосистем

Устойчивость и динамика экосистем

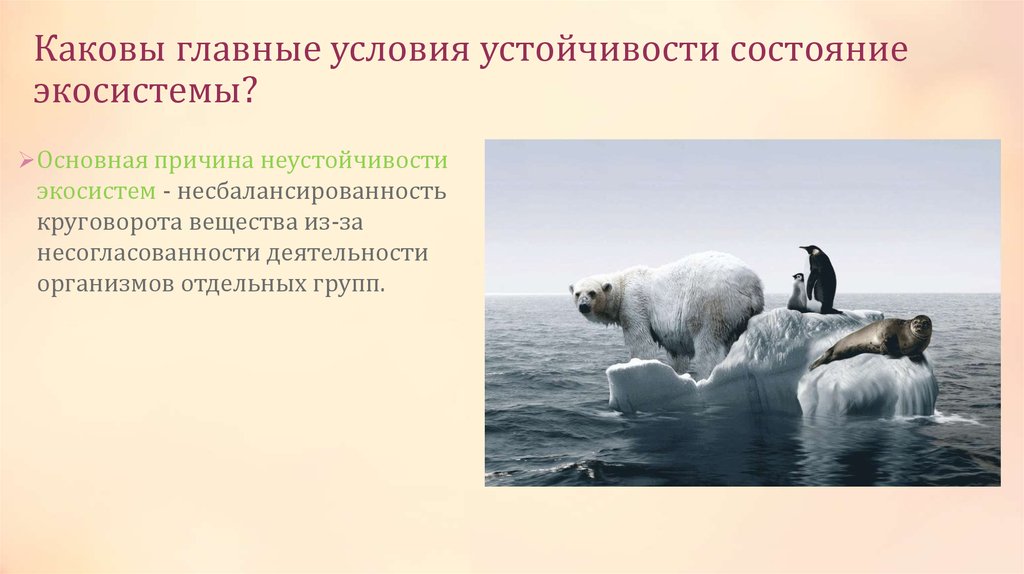

Устойчивость экосистемы — это способность экосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего воздействия, выведшего ее из равновесия.

Стабильность экосистемы — ее способность сохранять свою структуру и функциональные свойства при воздействии на нее внешних факторов.

Динамика экосистем

Циклическая динамика

Направленная (поступательная динамика)

Циклические изменения

Суточные циклы

Сезонная цикличность

Многолетняя изменчивость

Сукцессия

Сукцессия — последовательная необратимая и закономерная смена одного биоценоза (фитоценоза, микробного сообщества, биогеоценоза и т. д.) другим на определённом участке среды.

д.) другим на определённом участке среды.

Виды сукцессии

В зависимости от причин:

Природные сукцессии

Антропогенные сукцессии

Аутогенные сукцессии (самопорождающиеся). Вызываются внутренними причинами

Аллогенные сукцессии (вызванные внешними причинами)

Виды сукцессии

В зависимости от первоначального состояния субстрата:

Первичная сукцессия

Вторичная сукцессия

Климаксное сообщество

Завершающее сообщество- устойчивое, самовозобновляющееся и находящееся в равновесии со средой- называется климаксным сообществом.

Моноклимакс (Клементс, 1916): в данных климатических условиях может существовать только одно климаксное сообщество

Поликлимакс: климакс формируется под влиянием всех физических факторов, причем один или несколько из них могут доминировать.

Закономерности протекания сукцессии

На начальных стадиях видовое разнообразие незначительно, продуктивность и биомасса малы

Постепенно увеличиваются взаимоотношения между организмами, усложняются цепи и сети питания

Уменьшается количество свободных экологических ниш

В зрелой стадии климаксовой экосистемы биомасса достигает максимума

Тестовые задания

Составьте цепи питания

1

3

2

7

5

4

6

заяц

лиса

осина

ястреб

дрозд

листва

Дождевой червь

Биоценоз – это совокупность организмов:

а) одного вида, обитающих на определенной территории;

б) разных видов, совместно живущих и связанных друг с другом;

в) одного вида, обитающих на разнородных участках ареала;

г) обитающих в одной биогеографической области.

Экологическая ниша вида – это:

а) местообитание вида;

б) территория, на которой обитает вид;

в) пространство, занимаемое видом;

г) положение вида в сообществе и комплекс условий обитания.

Ученый, который ввел в науку понятие «экосистема»:

а) А.Тенсли;

б) В.Докучаев;

в) К.Мебиус;

г) В.Иогансен

1. Самые длинные пищевые цепи встречаются:

а) в водных экосистемах;

б)в экосистемах гор;

в) в тундровых экосистемах;

г) в степных экосистемах.

2. Примером детритной пищевой цепи можно считать последовательность:

а)трава, корова, человек;

б) листва, тля, божья коровка;

в) опавший лист, дождевой червь, скворец, сокол;

г) фитопланктон, зоопланктон, снеток, окунь.

3. Экосистемы с участием только гетеротрофов обычно возникают:

а) на лугу;

б) в березовых рощах;

в) в пещерах с экскрементами летучих мышей;

г) на скалах и обрывах.

4. Сообщество живых организмов и среды их обитания, составляющее единое целое на основе устойчивого взаимодействия между элементами живой и неживой природы, называется:

а) популяцией

б) экосистемой

в) биосферой

г)биоценозом

Выберите из списка названия животных, которых можно отнести к консументам второго порядка: серая крыса, слон, тигр, дизентерийная амеба, скорпион, паук, волк, кролик, мышь, саранча, ястреб, морская свинка, крокодил, гусь, лисица, окунь, антилопа, кобра, степная черепаха, виноградная улитка, дельфин, колорадский жук, бычий цепень, кенгуру, божья коровка, белый медведь, медоносная пчела, кровососущий комар, стрекоза, яблоневая плодожорка, тля, серая акула.

Из перечисленных названий организмов выберите продуцентов, консументов и редуцентов: медведь, бык, дуб, белка, подосиновик, шиповник, скумбрия, жаба, ленточный червь, гнилостные бактерии, баобаб, капуста, кактус, пеницилл, дрожжи.

Организмы, не являющиеся абсолютно необходимыми в поддержании замкнутого круговорота биогенных элементов (азота, углерода, кислорода и др.):

а) продуценты;

б) консументы;

в) редуценты.

На суше наименее продуктивные экосистемы расположены в:

а) тропических лесах;

б) умеренных лесах;

в) степях и саваннах;

г) арктических пустынях;

д) субтропических лесах;

е) жарких пустынях;

ж) горах выше 3000 м.

Укажите пастбищные (1) и детритные (2) пищевые цепи:

а) диатомовые водоросли – личинка поденки – личинка ручейника;

б) бурая водоросль – береговая улитка – кулик-сорока;

в) мертвое животное – личинка падальной мухи – травяная лягушка – уж обыкновенный;

г) нектар – муха – паук – землеройка – сова;

д) коровий помет – личинка мухи – скворец – ястреб-перепелятник;

е) листовая подстилка – дождевой червь – землеройка – горностай.

Из перечисленных названий организмов выберите продуцентов, консументов и редуцентов: медведь, бык, дуб, белка, подосиновик, шиповник, скумбрия, жаба, ленточный червь, гнилостные бактерии, баобаб, капуста, кактус, пеницилл, дрожжи.

Организмы, не являющиеся абсолютно необходимыми в поддержании замкнутого круговорота биогенных элементов (азота, углерода, кислорода и др.):

Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько понадобится фитопланктона, чтобы выросла одна щука весом 10 кг (пищевая цепь: фитопланктон – зоопланктон – мелкие рыбы – окунь – щука). Условно принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители предыдущего уровня.

Биосфера

(от греч. βιος — жизнь и σφαῖρα — сфера, шар)

Авторы термина

Ж. Б.Ламарк

Б.Ламарк

Э.Зюсс

В. И. Вернадский

Границы биосферы

Биосфера

Аэробиосфера (приземный слой атмосферы)

Литобиосфера (верхние слои литосферы)

Гидробиосфера (гидросфера)

Состав атмосферы

Структура атмосферы

Атмосферный озон

Литосфера. Строение Земли

Педосфера (почвенная оболочка)

Почвообразование

Гидросфера

96,53 % — моря и океаны;

1,69 % — подземные воды;

78 % — реки, льды и снега.

78 % — реки, льды и снега.2 % — пресные воды

0,3 % воды пригодно для водоснабжения

Типы веществ в биосфере

Живое

Косное

Биогенное

Биокосное

Радиоактивное

Рассеянные атомы

Вещество космического происхождения

Свойства живого вещества

«Всюдность жизни»

Движение не только пассивное, но и активное

Устойчивость при жизни и быстрое разложение после смерти

Высокая способность к адаптации к разным условия среды

Феноменально высокая скорость протекания химических реакций

Высокая скорость обновления (в среднем 8 лет)

Всюдность жизни

Начальная численность популяции эвглены зеленой составляет 30 особей, каждая особь в среднем за 6 часов образует 4 дочерние клетки. При условии что смертность равна нулю, прирост численности эвглен за сутки 30×44=480

Функции живого вещества

Энергетическая

Газовая

Окислительно-восстановительная

Деструктивная

Транспортная

Средообразующая

Рассеивающая

Концентрационная

Информационная

Биогеохимическая деятельность человека

Свойства биосферы

Биосфера – открытая система

Целостность и дискретность

Централизованность

Устойчивость и саморегуляция (гомеостаз)

Большое разнообразие

Ритмичность

Горизонтальная зональность и высотная поясность

Наличие механизмов, обеспечивающих протекание круговоротов веществ.

Круговороты веществ

Биогеохимические круговороты состоят из

Обменного фонда

Резервного фонда

Большой круговорот (геологический)

Малый круговорот (биогеохимический)

Круговорот кислорода

Устойчивость и динамика экосистем — презентация онлайн

Похожие презентации:

Свойства экосистем. Смена экосистем

Свойства экосистем. Смена экосистем

Свойства экосистем. Смена экосистем

Смена экосистем

Свойства экосистем. Смена экосистем

Динамика экосистем. (Тема 6-2)

Устойчивость и динамика экосистем

Динамика экосистем

Динамика экосистем

Динамика экосистем

Тема:

Устойчивость и динамика

экосистем

Задачи:

1.

2.

Сформировать знания о механизмах саморегуляции, обеспечивающих

устойчивость экосистем.

Дать характеристику саморазвитию экосистем, закономерной смене

менее устойчивых сообществ на более устойчивые.

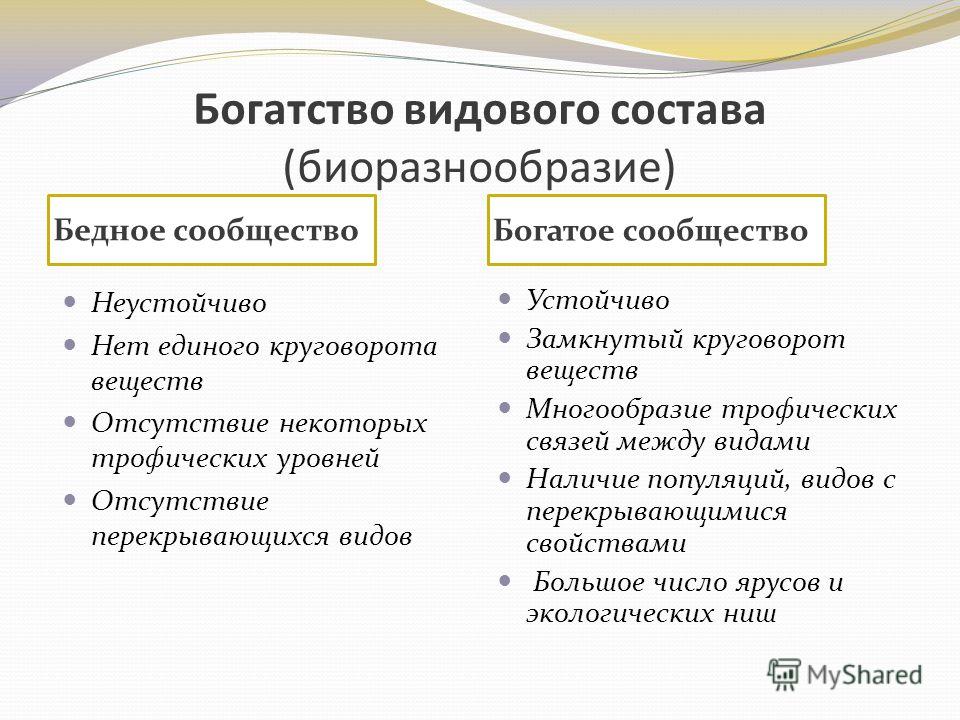

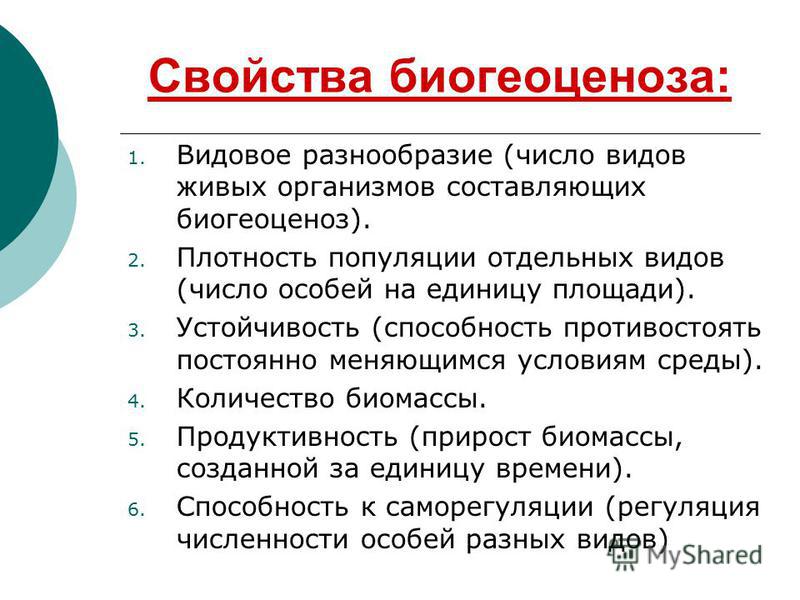

Саморегуляция

Для любого биогеоценоза характерна саморегуляция. Численность популяций любого

вида в биогеоценозе контролируется «сверху» и «снизу».

«Снизу» ее контролируют жизненные ресурсы, «сверху» — организмы следующего

трофического уровня. В результате численность популяции подвергается изменениям,

но эти изменения обычно закономерны и связаны или с сезонными изменениями

абиотических факторов, или вызываются биотическими факторами.

Если численность какого-либо вида начинает возрастать –

возрастает численность хищников и паразитов, питающихся за его счет, а снижение

численности приведет к снижению численности популяций тех видов, для которых он

является основным пищевым ресурсом.

Саморегуляция

Таким образом, численность популяций каждого вида за счет саморегуляции

поддерживается на оптимальном для данных условий уровне.

Причем, чем больше видов входит в состав биогеоценоза, тем сложнее сети питания,

тем он устойчивее. Выпадение одного звена в такой экосистеме обычно не приводит к

её гибели.

Саморегуляция

Исключение контроля «сверху» может привести к очень серьезным последствиям. Вопервых, хищники контролируют численность животных, которыми питаются, вовторых, добычей хищников становятся в первую очередь больные и ослабленные

животные.

На Аляске, в одном из заповедников, чтобы защитить четыре тысячи оленей, был

организован полный отстрел волков. В результате через 10 лет оленей стало 42 тысячи,

они подорвали кормовую базу и стали вымирать.

Саморегуляция

С другой стороны, введение в экосистему

нового вида может привести к серьезным ее

изменениям, особенно если у иммигранта не

будет естественных врагов.

Например, кролики, которые были завезены

в Австралию, так размножились, что

лишили корма овец и принесли фермерским

хозяйствам огромные убытки.

Справиться с ними смогли лишь с помощью вируса миксоматоза, который погубил

около 98% кроликов.

Саморегуляция

Отсутствие естественных врагов у колорадского жука, снижает урожаи картофеля в

Евразии.

Массовое размножение завезенной из Америки в качестве живой изгороди опунции в

Австралии резко повлияло на качество пастбищ, не помогали никакие механические и

химические способы борьбы. Недаром австралийцы установили памятник кактусовой

огневке, завезенной в Австралию в 1928 году, с помощью гусениц которой удалось

избавиться от нежелательного иммигранта.

Смена экосистем

Несмотря на то, что биогеоценозы являются

устойчивыми и саморегулирующимися

системами, происходит постепенная смена

менее устойчивых биогеоценозов на более

устойчивые. Такую закономерную смену

биогеоценозов называют сукцессией.

Например, после пожара или вырубки елового леса происходит его самовосстановление

через ряд менее устойчивых экосистем: сначала развивается сообщество светолюбивых

травянистых растений, затем подрастают светолюбивые древесные породы, под их

защитой появляются всходы ели и примерно через двести лет ели вытесняют

светолюбивые породы деревьев.

Смена экосистем

Сукцессия, которая начинается на абсолютно лишенном жизни месте, называется

первичной.

Она идет от первичных стадий к климаксным. Количество видов постепенно

увеличивается, увеличивается и биомасса сообщества.

Смена экосистем

Если сообщество развивается на месте, где существовал хорошо развитый

биоценоз, то сукцессия будет вторичной. В таких местах обычно сохраняются

богатые жизненные ресурсы, поэтому вторичные сукцессии приводят к

образованию сообщества значительно быстрее, чем первичные.

Смена экосистем

В качестве главных можно назвать следующие четыре типа сукцессионных

изменений.

1. Состоит в том, что виды растений и животных в процессе сукцессии непрерывно

сменяются. Изменение видового состава часто определяется соперничеством разных

видов за одни и те же пищевые или иные ресурсы; ведь происходящие в ходе

сукцессии изменения экосистемы создают благоприятные условия для колонизации

сообщества новыми видами.

2. Сукцессионные изменения всегда сопровождаются повышением видового

богатства, т. е. разнообразия организмов.

3. Происходит увеличение биомассы органического вещества. Население

сообщества как бы уплотняется по мере увеличения видового богатства. Вспомните,

каким плотным ковром травы покрывают лесные поляны, каким густым бывает

старый лес, как много там видов растений, как тесно они уживаются.

4. Происходит снижение скорости прироста биомассы сообщества (продукции

сообщества) и в увеличении количества энергии, требуемой для поддержания его

жизни. Это наиболее важное явление сукцессии. На ранних стадиях первичной

сукцессии скорость прироста биомассы растениями высока, но на последующих

стадиях она падает.

Смена экосистем

В результате сукцессий формируются климаксные (заключительное, относительно

устойчивое состояние сменяющих друг друга экосистем, возникающее в

результате сукцессий) растительные сообщества, сообщества растений, наиболее

приспособленных для совместного произрастания в конкретных климатических зонах.

С севера на юг формируются фитоценозы тундры, затем тайги с преобладанием

хвойных пород, далее — смешанные и широколиственные леса; в условиях недостатка

влаги доминируют степные сообщества растений; в наиболее благоприятных

климатических зонах образуются субтропические и тропические растительные

сообщества.

Подведем итоги:

В чем проявляется саморегуляция в экосистеме?

Численность популяций любого вида в биогеоценозе остается

достаточно стабильной, контролируется «снизу» и «сверху».

За счет чего осуществляется контроль численности «снизу» и «сверху»?

«Снизу» ее контролируют жизненные ресурсы, «сверху» — организмы

следующего трофического уровня.

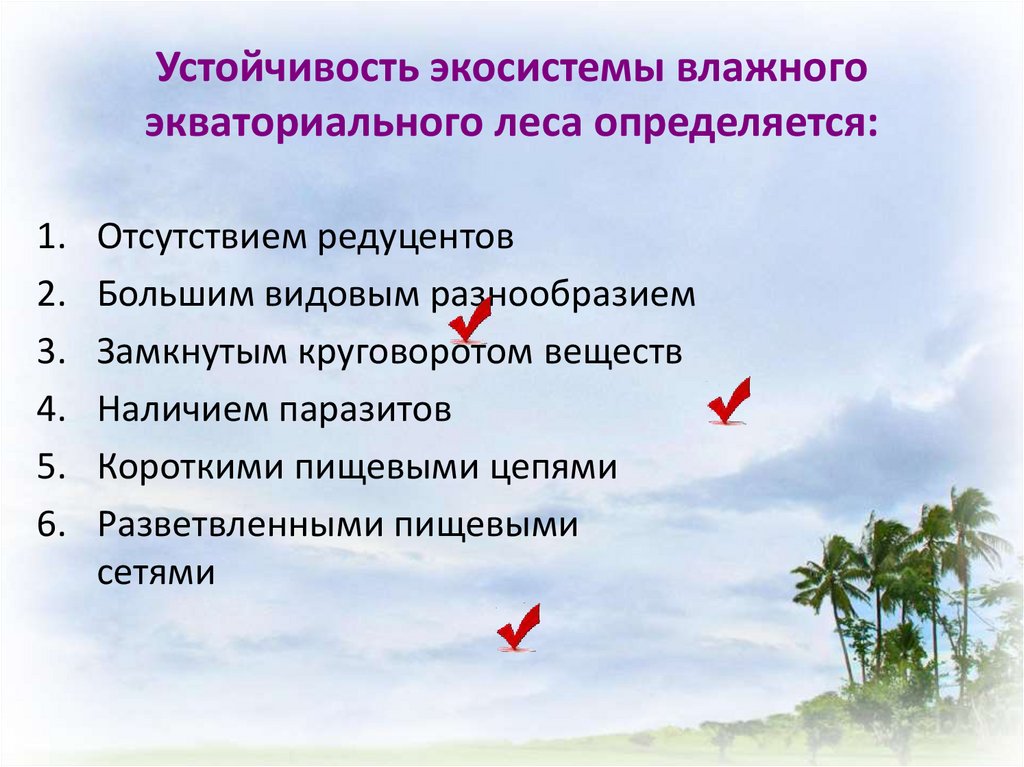

От чего зависит устойчивость экосистемы?

Чем больше видов входит в состав биогеоценоза, тем сложнее сети

питания, тем он устойчивее. Выпадение одного звена в такой

экосистеме обычно не приводит к её гибели.

Почему появление кроликов в Австралии привело к экологической

катастрофе?

Не было достаточного контроля «сверху».

К каким последствиям может привести отсутствие контроля сверху?

К интенсивному размножению и росту численности, уничтожению

кормовой базы, распространению инфекционных заболеваний и резкому

снижению численности.

Что такое сукцессия?

Закономерную смену биогеоценозов называют сукцессией.

Какое сообщество называют климаксным сообществом?

Климаксное сообщество – сообщество живых организмов, наиболее

устойчивое для данных экологических условий.

13. Домашнее задание

п. 26, прочитатьEnglish Русский Правила

46.1C: Изучение динамики экосистем — LibreTexts по биологии

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 14222

- Безграничный

- Безграничный

Цели обучения

- Отличие концептуальных, аналитических и имитационных моделей динамики экосистем от исследований мезокосма и микрокосма

Динамика экосистемы — это изучение изменений в структуре экосистемы, вызванных нарушениями окружающей среды или внутренними силами. Различные методологии исследования измеряют динамику экосистемы. Некоторые экологи изучают экосистемы с помощью контролируемых экспериментальных систем, в то время как другие изучают целые экосистемы в их естественном состоянии; другие используют оба подхода.

Различные методологии исследования измеряют динамику экосистемы. Некоторые экологи изучают экосистемы с помощью контролируемых экспериментальных систем, в то время как другие изучают целые экосистемы в их естественном состоянии; другие используют оба подхода.

Целостная модель экосистемы

Целостная модель экосистемы пытается дать количественную оценку состава, взаимодействия и динамики целых экосистем. Пищевая сеть является примером целостной модели экосистемы, которая наиболее репрезентативна для экосистемы в ее естественном состоянии. Однако этот тип исследования ограничен по времени и стоимости, а также его ограниченной возможности для проведения экспериментов на крупных природных экосистемах.

Экспериментальные системы

По этим причинам ученые изучают экосистемы в более контролируемых условиях. Экспериментальные системы обычно включают либо разделение части природной экосистемы, которую можно использовать для экспериментов, называемую мезокосмом, либо полное воссоздание экосистемы в помещении или на открытом воздухе в лабораторной среде, что называется микрокосмом. Основным ограничением этих подходов является то, что удаление отдельных организмов из их естественной экосистемы или изменение природной экосистемы путем разделения может изменить динамику экосистемы. Эти изменения часто связаны с различиями в количестве и разнообразии видов, а также с изменениями окружающей среды, вызванными разделением (мезокосм) или воссозданием (микрокосм) естественной среды обитания. Таким образом, эти типы экспериментов не могут полностью предсказать изменения, которые произойдут в экосистеме, из которой они были собраны.

Основным ограничением этих подходов является то, что удаление отдельных организмов из их естественной экосистемы или изменение природной экосистемы путем разделения может изменить динамику экосистемы. Эти изменения часто связаны с различиями в количестве и разнообразии видов, а также с изменениями окружающей среды, вызванными разделением (мезокосм) или воссозданием (микрокосм) естественной среды обитания. Таким образом, эти типы экспериментов не могут полностью предсказать изменения, которые произойдут в экосистеме, из которой они были собраны.

Поскольку оба этих подхода имеют свои ограничения, некоторые экологи предполагают, что результаты этих экспериментальных систем следует использовать только в сочетании с комплексными исследованиями экосистем для получения наиболее репрезентативных данных о структуре, функциях и динамике экосистем.

Модели экосистем

Ученые используют данные, полученные в ходе этих экспериментальных исследований, для разработки моделей экосистем, демонстрирующих структуру и динамику экосистем. Три основных типа моделирования экосистем обычно используются в исследованиях и управлении экосистемами: концептуальные модели, аналитические модели и имитационные модели.

Концептуальная модель состоит из блок-схем, показывающих взаимодействие различных частей живых и неживых компонентов экосистемы. Концептуальная модель описывает структуру и динамику экосистемы и показывает, как экологические нарушения влияют на экосистему, хотя ее возможности прогнозировать последствия этих нарушений ограничены.

Аналитические и имитационные модели представляют собой математические методы описания экосистем, которые способны предсказывать последствия потенциальных изменений окружающей среды без прямого экспериментирования, хотя и с ограничениями по точности. Аналитическая модель создается с использованием простых математических формул для прогнозирования воздействия нарушений окружающей среды на структуру и динамику экосистемы.

Имитационная модель создается с использованием сложных компьютерных алгоритмов для целостного моделирования экосистем и прогнозирования воздействия нарушений окружающей среды на структуру и динамику экосистем. В идеале эти модели достаточно точны, чтобы определить, какие компоненты экосистемы особенно чувствительны к нарушениям. Они могут служить руководством для управляющих экосистемами (например, экологов-охранников или биологов-рыболовов) в практическом поддержании здоровья экосистемы.

Ключевые моменты

- Целостная модель экосистемы дает количественную оценку динамики всей экосистемы.

- Ученые могут использовать экспериментальные системы, такие как микрокосм или мезокосм, для изучения экосистем в контролируемых лабораторных условиях.

- Концептуальная модель использует блок-схемы, чтобы показать взаимодействие между живыми и неживыми компонентами экосистемы.

- Аналитическая модель использует простые математические формулы для прогнозирования воздействия нарушений окружающей среды на структуру и динамику экосистемы.

- Имитационная модель предсказывает последствия нарушений окружающей среды с использованием сложных компьютерных алгоритмов; они обычно являются довольно надежными предикторами.

Ключевые термины

- мезокосм : небольшая часть природной среды, помещенная в контролируемые условия для экспериментальных целей

- микрокосм : искусственная упрощенная экосистема, которая используется для моделирования и прогнозирования поведения естественных экосистем в контролируемых условиях

Эта страница под названием 46.1C: Studying Ecosystem Dynamics распространяется под лицензией CC BY-SA 4.0 и была создана, изменена и/или курирована Boundless.

- Наверх

- Была ли эта статья полезной?

- Тип изделия

- Раздел или страница

- Автор

- Безграничный

- Количество столбцов печати

- Два

- Печать CSS

- Плотный

- Лицензия

- CC BY-SA

- Версия лицензии

- 4,0

- Показать оглавление

- нет

- Теги

- микрокосм

46.

1A: Динамика экосистем — LibreTexts по биологии

1A: Динамика экосистем — LibreTexts по биологии- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 14220

- Безграничный

- Безграничный

Цели обучения

- Объяснить динамику экосистемы

Экосистема – это сообщество живых организмов (растений, животных и микробов), существующих в совокупности с неживыми компонентами окружающей их среды (воздух, вода и минеральная почва), взаимодействующих как система. Эти биотические и абиотические компоненты связаны между собой циклами питательных веществ и потоками энергии. Поскольку экосистемы определяются сетью взаимодействий между организмами или между организмами и окружающей их средой, они могут быть любого размера, но обычно охватывают определенные ограниченные пространства.

Внутренние и внешние факторы

Экосистемы представляют собой динамические объекты, контролируемые как внешними, так и внутренними факторами. Внешние факторы, такие как климат и исходный материал, образующий почву, контролируют общую структуру экосистемы и то, как в ней работают вещи, но сами по себе экосистема не влияет на них. В то время как входы ресурсов обычно контролируются внешними процессами, доступность этих ресурсов в экосистеме контролируется внутренними факторами, такими как разложение, корневая конкуренция или затенение. Другие внутренние факторы включают нарушение, последовательность и типы присутствующих видов. Из года в год экосистемы испытывают изменения в своей биотической и абиотической среде. Засуха, особенно холодная зима и нашествие вредителей — все это представляет собой краткосрочную изменчивость условий окружающей среды. Популяции животных меняются из года в год, увеличиваясь в периоды, богатые ресурсами, но сокращаясь, когда запасы пищи становятся дефицитными.

Равновесие — это устойчивое состояние экосистемы, при котором все организмы находятся в равновесии с окружающей средой и друг с другом. В равновесии любые небольшие изменения в системе будут уравновешены отрицательной обратной связью, что позволит системе вернуться в исходное состояние.

Устойчивость и устойчивость

В экологии для измерения изменений в экосистемах используются два параметра: устойчивость и устойчивость. Сопротивление – это способность экосистемы оставаться в равновесии, несмотря на возмущения. Устойчивость – это скорость, с которой экосистема восстанавливается до равновесия после нарушения. Люди могут воздействовать на природу экосистемы до такой степени, что экосистема может полностью потерять свою устойчивость. В этих случаях внешние антропогенные воздействия могут привести к полному разрушению или необратимому изменению равновесия экосистемы.

Рисунок \(\PageIndex{1}\): Вмешательство человека в равновесие экосистемы: практика австралийских аборигенов «земледелия с использованием огненных палочек» коренным образом изменила австралийские экосистемы. Наследие этой практики в течение длительного времени привело к превращению лесов в пастбища. В этом примере леса со временем становились все менее и менее устойчивыми, пока не изменилось фундаментальное равновесие системы.

Наследие этой практики в течение длительного времени привело к превращению лесов в пастбища. В этом примере леса со временем становились все менее и менее устойчивыми, пока не изменилось фундаментальное равновесие системы.Вирус Sin Nombre: динамика экосистемы в человеческой популяции

В 1993 году изменение динамики экосистемы вызвало вспышку болезни среди населения. В мае 1993 года необъяснимое легочное заболевание поразило жителей юго-запада Соединенных Штатов в районе, разделяемом Аризоной, Нью-Мексико, Колорадо и Ютой, известном как «Четыре угла». Молодой, физически здоровый мужчина навахо, страдавший одышкой, был доставлен в больницу в Нью-Мексико и быстро скончался. После дальнейшего расследования государственные чиновники обнаружили еще пятерых молодых здоровых людей, которые все умерли от острой дыхательной недостаточности.

Когда лабораторные тесты не смогли выявить заболевание, вызвавшее смерть, чиновники здравоохранения штата Нью-Мексико уведомили Центры по контролю за заболеваниями (CDC), правительственное агентство США, ответственное за борьбу с потенциальными эпидемиями. Поскольку в последующие недели были зарегистрированы дополнительные случаи заболевания, врачи и ученые интенсивно работали над сужением списка возможных причин. Вирусологи из CDC связали легочный синдром с вирусом — ранее неизвестным типом хантавируса. Хантавирус стал известен как Sin Nombre , вирус «без имени». ”

Поскольку в последующие недели были зарегистрированы дополнительные случаи заболевания, врачи и ученые интенсивно работали над сужением списка возможных причин. Вирусологи из CDC связали легочный синдром с вирусом — ранее неизвестным типом хантавируса. Хантавирус стал известен как Sin Nombre , вирус «без имени». ”

Хотя они определили вирус как причину заболевания, исследователи не поняли, как он передавался. Исследователи отловили и исследовали грызунов, которые жили в домах жертв и вокруг них, и обнаружили, что почти 30% оленьих мышей были заражены хантавирусом Sin Nombre. Вирус передавался людям через аэрозольный мышиный помет, а резкое увеличение популяции оленьих мышей увеличило уровень заражения людей.

В районе Четырех Углов до начала 1993 года была засуха, когда выпали обильные снегопады и дожди. Окончание засухи вызвало рост растительности, особенно производства кедровых орехов. С внезапным увеличением запасов пищи местная популяция мышей-оленей взорвалась и воспроизводилась так быстро, что в мае 1993 года их было в десять раз больше, чем в мае 1992 года. Более высокая популяция мышей-оленей означала больше мышиного помета и больше возможностей. для передачи хантавируса человеку.

Рисунок \(\PageIndex{1}\): Динамика экосистемы может повлиять на численность населения: в районе Четырех Углов уже несколько лет наблюдается засуха. В начале 1993 года дожди вызвали увеличение растительности, что привело к увеличению местной популяции мышей-оленей. Хантавирус заразил высокую популяцию оленьих мышей и быстро передался людям через аэрозольный мышиный помет. В рамках усилий по поиску источника вируса исследователи обнаружили и исследовали сохраненные образцы легочной ткани людей, умерших от необъяснимого заболевания легких. В некоторых из этих образцов были обнаружены признаки предыдущей инфекции вирусом Sin Nombre, что указывает на то, что более ранние случаи заболевания не были распознаны. Коренные американцы навахо признают подобное заболевание в своих медицинских традициях и связывают его возникновение с мышами.

В некоторых из этих образцов были обнаружены признаки предыдущей инфекции вирусом Sin Nombre, что указывает на то, что более ранние случаи заболевания не были распознаны. Коренные американцы навахо признают подобное заболевание в своих медицинских традициях и связывают его возникновение с мышами.

Ключевые моменты

- Биотические и абиотические факторы взаимодействуют через циклы питательных веществ и потоки энергии.

- Внешние факторы контролируют входные ресурсы и не зависят от самой экосистемы.

- Внутренние факторы — это процессы, происходящие в экосистеме, такие как разложение, сукцессия и типы присутствующих видов.

- Находясь в равновесии, экосистема может восстанавливаться после небольших изменений посредством отрицательной обратной связи, возвращаясь в исходное состояние.

- Устойчивость описывает способность экосистемы сопротивляться нарушениям динамики экосистемы.

- Человеческое вмешательство в экосистемы может подорвать устойчивость экосистемы, лишив ее возможности вернуться к равновесию.