5. Устойчивость и развитие экосистем

Устойчивостью экосистем называется их способность противостоять колебаниям внешних факторов и сохранять свою структуру и функциональные особенности. Устойчивая экосистема возвращается в исходное состояние после того, как она была выведена из равновесия. Различают два типа устойчивости: резистентную и упругую.

Резистентная устойчивость − это способность экосистемы сопротивляться нарушениям, поддерживая неизменными свою структуру и функции.

Упругая устойчивость − способность системы быстро восстанавливаться после нарушения структуры и функций.

Система

редко обладает двумя типами устойчивости.

Большинство систем устойчивы либо

резистентны, либо упруги. Например,

некоторые породы деревьев сравнительно

устойчивы к пожарам, но, если сгорают,

то практически не восстанавливаются(высокая

резистентная, но низкая упругая

устойчивость). Наоборот, травянистые

насаждения сгорают быстро, но легко и

восстанавливаются (высокая упругая

устойчивость).

Основная причина устойчивости экосистем − сбалансированность потоков вещества и энергии. Устойчивая экосистема должна в необходимом количестве получать вещества из окружающей среды и избавляться от отходов. В зависимости от способа поддержания устойчивости экосистемы делятся на открытые и закрытые.

1) В открытые экосистемы непрерывно поступают энергия и вещество из окружающей среды. В таких экосистемах постоянно идут процессы накопления и разложения вещества. К этому типу относятся природные экосистемы, равновесие в них поддерживается самопроизвольно.

2)

В закрытых

экосистемах нет постоянного обмена веществом и

энергией с окружающей средой. Система

неспособна избавляться от ненужных

продуктов. Равновесие в этом случае

может поддерживаться искусственно. Без

вмешательства извне закрытые системы

неустойчивы и быстро теряют устойчивость.

Примером являются многие антропогенные

системы. Так, обычный комнатный аквариум

представляет собой закрытую экосистему,

равновесие в которой поддерживается

человеком путем ввода питательных

веществ и удаления продуктов разложения.

Рассмотрим механизмы поддержания равновесия, действующие в открытых природных экосистемах. На любую экосистему постоянно действует большое количество экологических факторов, стремящихся вывести ее из состояния равновесия. Устойчивая система находится в состоянии подвижно-устойчивого равновесия: отклонение от него приводит в действие силы, возвращающие систему в состояние равновесия.

Способность популяции или экосистемы поддерживать подвижно-устойчивое равновесие при изменении условий окружающей среды называется гомеостазом экосистем.

Механизм поддержания гомеостаза основан на двух принципах.

1) Принцип

цикличности заключается в многократном использовании

биогенных веществ в процессе биологического

круговорота. Это делает практически

неисчерпаемыми запасы минеральных

веществ в экосистеме.

Это делает практически

неисчерпаемыми запасы минеральных

веществ в экосистеме.

2) Принцип «обратной связи» заключается в том, что отклонение экосистемы от состояния равновесия приводит в действие силы, возвращающие ее в равновесное состояние. Различают положительную и отрицательную «обратную связь».

«Положительная обратная связь

» добавляет помехи и стремится вывести экосистему из состояния равновесия.«Отрицательная обратная связь» стремится скомпенсировать отклонения и вернуть систему в состоянии равновесия.

Подобный

кибернетический принцип широко

используется в технике в таких приборах,

как термостаты, нагреватели, холодильники

и др. При выключенном моторе в этих

устройствах действует «положительная

обратная связь» − происходит отклонение

температуры от заданной (равновесной)

величины. На определенном этапе мотор

включается и происходит возвращение

системы к равновесным параметрам

(«отрицательная обратная связь»).

В отличие от технических систем, в природных устойчивых системах управляющие механизмы находятся не вне, а внутри системы.

Принцип «обратной связи» может действовать на уровне организмов (например, регулирование температуры тела), на уровне популяций (регулирование плотности), любой экосистемы (запасание и высвобождение питательных веществ, синтез и разложение органических соединений) и всей биосферы в целом.

Рассмотрим

простой пример гомеостаза экосистем,

осуществляющегося на основе принципа

обратной связи. Возьмем систему, в

которой взаимодействуют две популяции:

хищники и жертвы, например волки и олени

(рис.). При каком-либо отклонении от

состояния равновесия, например, увеличении

популяции оленей, в системе начинает

«действовать положительная обратная

связь» («+»). При этом, вследствие

увеличения количества пищи, возрастает

и численность популяции волков. Но на

этом этапе начинает действовать

«отрицательная обратная связь» («−»),

возвращающая систему в равновесие. Количество оленей из-за увеличения

количества хищников снижается, что

ведет к снижению численности популяции

волков (из-за нехватки пищи, эпидемий и

т.п.) Через некоторое время плотность

обеих популяций приходит к оптимальному

соотношению, соответствующему равновесию.

Количество оленей из-за увеличения

количества хищников снижается, что

ведет к снижению численности популяции

волков (из-за нехватки пищи, эпидемий и

т.п.) Через некоторое время плотность

обеих популяций приходит к оптимальному

соотношению, соответствующему равновесию.

Рис. 14. Схема действия принципа обратной связи

Если в какой-либо экосистеме уничтожается хищный вид, нарушается действие «принципа обратной связи». Сначала происходит быстрый рост численности жертв, что приводит к истощению запасов окружающей среды и к увеличению количества паразитов. Все это иногда заканчивается необратимым нарушением равновесия экосистемы.

Действие

гомеостатических механизмов имеет свои

пределы, при достижении которых дальнейшее

увеличение положительной обратной

связи ведет к необратимому нарушению

всех процессов в экосистеме. Состоянию

равновесия соответствует гомеостатическое

плато (рис.15) − участок, на котором

«положительной обратной связи»

противопоставлена «отрицательная

обратная связь».

Рис.15. Гомеостатическое плато

Надежный гомеостатический контроль устанавливается только после длительной эволюции. Новые экосистемы более подвержены резким колебаниям и менее способны противостоять внешним воздействиям.

Природа не имеет гомеостатических механизмов, которые могли бы справиться с загрязнением окружающей среды. Установлено, что биосфера способна скомпенсировать любые возмущения, доля которых не превышает 1% ее продукции. В настоящее время этот предел превышен в 10-15 раз. Антропогенное воздействие привело к тому, что природные экосистемы и вся биосфера стали терять способность к компенсации внешних воздействий.

Учёные выявили факторы, влияющие на устойчивость экосистем

1860

Добавить в закладки

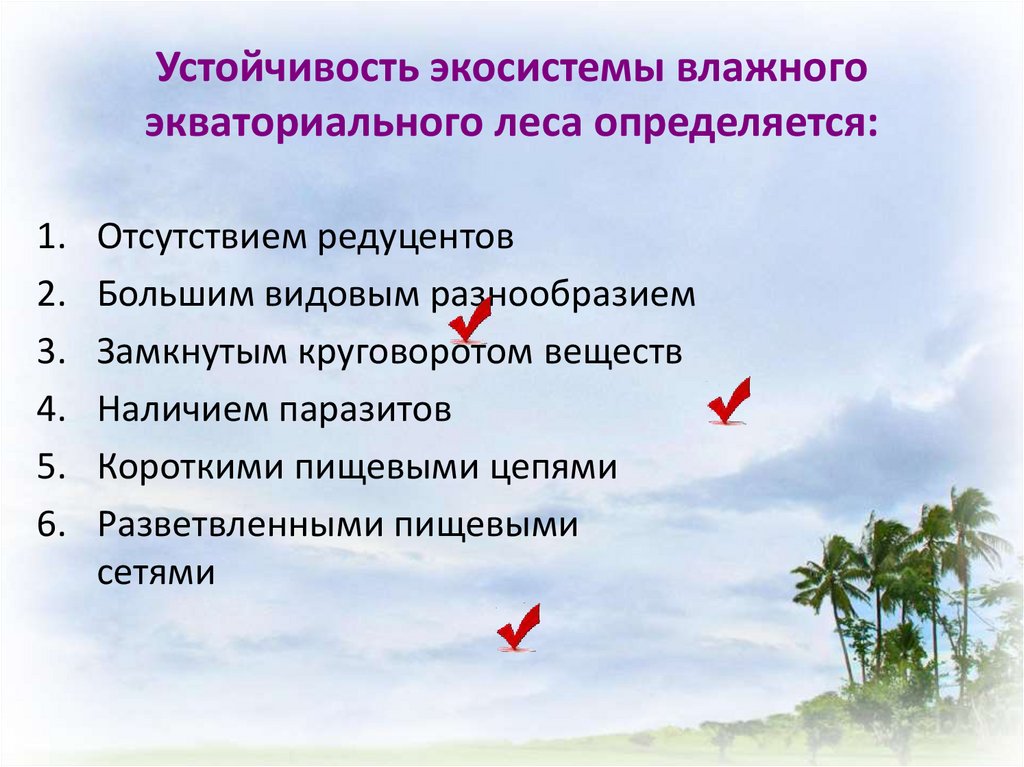

Сотрудники МГУ имени М. В. Ломоносова в составе международной

коллаборации учёных выявили параметры растительных сообществ,

наиболее выражено влияющих на устойчивость экосистемы. В

результате исследователи выяснили, что высокое видовое богатство

и разнообразие эволюционных групп растений внутри растительных

сообществ делают экосистему более устойчивой к внешним факторам.

Результаты исследования опубликованы в престижном

научном журнале Nature Ecology & Evolution.

В. Ломоносова в составе международной

коллаборации учёных выявили параметры растительных сообществ,

наиболее выражено влияющих на устойчивость экосистемы. В

результате исследователи выяснили, что высокое видовое богатство

и разнообразие эволюционных групп растений внутри растительных

сообществ делают экосистему более устойчивой к внешним факторам.

Результаты исследования опубликованы в престижном

научном журнале Nature Ecology & Evolution.

Современные исследования биоразнообразия представляют собой

далеко не только подсчёт числа видов, но и выявление разных

функциональных или эволюционных групп организмов внутри

экосистем. И хотя высокая роль биоразнообразия в поддержании

устойчивости сообществ организмов не вызывает сомнений у научного

сообщества, значимость отдельных аспектов этого комплексного

параметра была исследована слабо. Международная группа учёных с

участием сотрудников кафедры геоботаники биологического

факультета МГУ изучила влияние разных аспектов биоразнообразия на

устойчивость этих сообществ.

Исследователи собрали многолетние данные о колебаниях надземной биомассы растений с 39 экспериментов в травяных сообществах со всего мира и проанализировали их связь с разными аспектами биоразнообразия этих сообществ и внешними факторами. Колебания биомассы от года года напрямую характеризуют устойчивость экосистемы: в более стабильных сообществах эти флуктуации выражены слабо, в то время как сильные колебания биомассы свидетельствуют о неустойчивости экосистемы.

“Основное достижение нашего исследования заключается в его масштабности. Мы изучили связь разных аспектов биоразнообразия с устойчивостью экосистем на материале почти 40 экспериментов, находящихся в разных частях земного шара. Проанализировали данные как с высокогорных альпийских лугов Кавказа, так и с сенокосных угодий Германии — и везде выявлены схожие закономерности,

” — прокомментировал один из авторов исследования, заведующий кафедрой геоботаники биологического факультета МГУ Владимир Онипченко.

Оказалось, растительные сообщества с высоким видовым богатством (числом видов в составе сообщества) и филогенетическим разнообразием (разнообразием эволюционных групп растений в сообществе) проявляют менее выраженные изменения в биомассе от года к году, то есть флуктуации менее выраженные. Учёные предполагают, что при увеличении этих параметров экосистемы возрастает её устойчивость к воздействию инфекций и фитофагов (животных, питающихся растениями).

В контексте глобальных изменений климата значительно меняются и

экосистемы: одни виды выпадают, другие приходят. Чтобы оценить

экологические последствия этих процессов, необходимо понимать

механизмы, определяющие устойчивость экосистем. Учёные ещё в XX

веке выяснили, что сообщества организмов с большим числом видов —

высоким биоразнообразием — обладают большей устойчивостью, чем

маловидые. Прорыв нового исследования, опубликованного в Nature

Ecology & Evolution, заключается именно в раскрытии механизмов

этого явления и выявлении связей между конкретными параметрами

биоразнообразия и устойчивостью экосистем.

В исследовании принимали участие сотрудники 37 организаций из Европы, Азии и Америки. Ведущее участие в исследовании приняли учёные из Немецкий центра интегративных исследований биоразнообразия (iDiv), Гёттингенского университета и Зенкенбергского центра исследований биоразнообразия и климата (BiK-F).

Фото: Альпийские луга Кавказа. Сотрудники МГУ исследуют экологические механизмы на примере альпийских лугов в Тебердинском заповеднике // Источник: Никита Лавренов/МГУ

биоразнообразие устойчивость экосистемы

Информация предоставлена Информационным агентством «Научная Россия». Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-62580, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 31 июля 2015 года.

НАУКА ДЕТЯМ

Исследование учёных Пермского Политеха поможет снизить затраты на добычу нефти

12:00 / Новые технологии, Геология

Ученые шутят. Неполное и недостоверное собрание научного юмора

Неполное и недостоверное собрание научного юмора

10:30 / Наука и общество

День рождения академика Ивана Сократовича Стилиди

10:00 / Здравоохранение, Медицина, Наука и общество

Международный день птиц

10:00 / Биология, Наука и общество, Экология

Разработан первый в мире насос в виде волокна, который можно вплести в одежду

20:00 / Новые технологии

Ученые выявили загрязнение торфяников Республики Коми

17:03 / Экология

Астрономы обнаружили в ранней Вселенной протоскопление галактик

16:20 / Астрономия

«Путешествие в науку: Москва космическая» — в столице презентовали новый туристический маршрут

14:30 / Космология, Космонавтика

Древнее динозавров. Как выглядят живые ископаемые животные?

13:00 / Биология, Науки о земле, Палеонтология

Исследование учёных Пермского Политеха поможет в создании 3D-моделей рельефа

12:30 / Инженерия

«Сергей Петрович Капица был голосом науки для миллионов людей». Академик К.В. Анохин о программе «Очевидное — невероятное»

Академик К.В. Анохин о программе «Очевидное — невероятное»

24.02.2023

«Его передача до сих пор остается непревзойденным стандартом». Академик Валерий Тишков к юбилею «Очевидного — невероятного»

24.02.2023

«Подобно комете на усыпанном звездами небе». Академик А.Л. Асеев о программе «Очевидное — невероятное»

24.02.2023

Татьяна Черниговская: «Нам всем повезло, что мы знали Сергея Петровича Капицу как просветителя»

24.02.2023

Ректор РосНОУ Владимир Зернов: «Очевидное — невероятное» — это квинтэссенция человеческого интеллекта

24.02.2023

Леопольд Лобковский: «Сергей Капица — человек самого высокого уровня, с которым было просто общаться»

24.02.2023

Смотреть все

Экологическая устойчивость | КТХ

Экологическая устойчивость включает в себя все, что связано с экосистемами Земли. Среди прочего, это включает стабильность климатических систем, качество воздуха, земли и воды, землепользование и эрозию почвы, биоразнообразие (разнообразие как видов, так и мест обитания) и экосистемные услуги (например, опыление и фотосинтез). Когда дело доходит до экологических систем, часто можно дать довольно хорошее определение устойчивости.

Когда дело доходит до экологических систем, часто можно дать довольно хорошее определение устойчивости.

Производство товаров и услуг не должно ставить под угрозу пропускную способность экосистем, т. е. природа должна иметь возможность регенерировать использованные ресурсы.

Среди прочего, экологическая устойчивость связана с функционированием биогеохимической системы Земли, которая включает следующее:

- Вода (загрязняющие вещества, уровень грунтовых вод, соленость, температура, чужеродные виды)

- Воздух (загрязнители, частицы, озоновый слой, климатическая система, шум)

- Земля (загрязнители, эрозия, землепользование, чужеродные виды)

- Биоразнообразие (виды и места обитания (природные местообитания), ГМО)

- Экосистемные услуги (например, опыление, фотосинтез, очистка воды, контроль климата)

Экологическая устойчивость иногда также включает здоровье человека в той мере, в какой на него влияет внешняя среда с точки зрения загрязняющих веществ, шума и т. д.

д.

Планетарные границы

0025 Стокгольмский центр устойчивости (stockholmresilience.org) определил девять экологических проблем, так называемые планетарные границы (Steffen et al., 2015). Если они будут превышены, это может привести к ограничению производственных мощностей экосистем. Поэтому была предпринята попытка дать количественную оценку каждой области, чтобы иметь возможность сказать что-то о том, какое воздействие является приемлемым, прежде чем можно ожидать срабатывания пороговых эффектов.

Зеленая зона указывает на «зону безопасной работы», желтая зона представляет неопределенность (повышенный риск), а красная зона — зону высокого риска. Планетарные границы представлены кружком на пересечении зеленой и желтой зон. Три зоны еще не определены количественно и поэтому не могут быть оценены (серые зоны).

Шведская система экологических целей

Таблица 16 экологических целей Швеции Шведская система экологических целей состоит из одной цели поколения, девятнадцати целей этапа и шестнадцати целей качества окружающей среды. В совокупности их можно использовать, чтобы получить представление о том, что включает в себя экологическая устойчивость в шведском контексте и к чему должна привести работа по защите окружающей среды. Цели качества окружающей среды отслеживаются каждый год.

В совокупности их можно использовать, чтобы получить представление о том, что включает в себя экологическая устойчивость в шведском контексте и к чему должна привести работа по защите окружающей среды. Цели качества окружающей среды отслеживаются каждый год.

Узнайте больше о системе экологических целей (regeringen.se)

Узнайте больше о целях в области качества окружающей среды (на шведском языке, miljomal.se)

Что такое экосистемные услуги и какую пользу они нам приносят?

Когда мы говорим об услугах, необходимых нам для жизни, что мы думаем? Вода, электричество, газ и т. д., за которые мы получаем счет каждый месяц. Подумайте, однако, об услугах, которые необходимы для человечества и остального биоразнообразия, и которые к тому же бесплатны! Мы называем эти экосистемные услуги дарованными нам природой безвозмездно.

Что вы найдете в этой статье

- Экосистемы, в которых происходит жизнь

- Что такое экосистемные услуги?

- Важность экосистемных услуг

Экосистемы, в которых происходит жизнь

Для начала давайте точно определим, что такое экосистема. Это биологические системы, состоящие из сообщества живых существ и природной среды, в которой они живут, называемые системой, потому что все части взаимодействуют и влияют друг на друга.

Земля покрыта такими пространствами, неисчерпаемыми источниками биоразнообразия, их значение в порядке глобальной среды обитания неоспоримо. Экосистема ручья, например, состоит из воды, рыбы и растений, вплоть до мельчайших микроорганизмов, слишком крошечных для глаза.

Взаимодействия, происходящие в этих экосистемах, создают «услуги», которые мы используем ежедневно и приносим пользу всем нам. В случае ручья растительная жизнь играет роль в удержании отложений, влияя на биохимические циклы и служащая пищей для других живых существ.

Что такое экосистемные услуги?

Экосистемы предоставляют услуги, необходимые для качества и устойчивости жизни людей.

В этом смысле экосистемные услуги являются благами, которые экосистемы приносят людям , поэтому они могут реализовать себя во всех отношениях. Таким образом, важность расширения фокуса заботы о планете с устойчивости на устойчивое восстановление.

Согласно Оценке экосистем на пороге тысячелетия ООН существует четыре вида услуг:

- Услуги по снабжению : наиболее материальные и прямые, относящиеся к продуктам, полученным из экосистем, включая: продукты питания и; сырье, такое как древесина, пресная вода, биохимические вещества, волокна и т. д., ресурсы, которые мы используем для изготовления и производства всех видов материалов, предметов и технологий.

- Услуги по регулированию : выгоды, получаемые непосредственно от экосистем без прохождения через процесс трансформации, т.е. опыление, плодородие почвы, регулирование климата и круговорот питательных веществ. Экосистемы защищают нас от стихийных бедствий, регулируют температуру и очищают воду и воздух.

- Культурные услуги : экосистемные услуги обеспечивают основу для развития наших культур. Природа вдохновляет нас в художественном и научном плане. Это дает нам нашу культурную идентичность и пробуждает чувство принадлежности к земле, на которой мы живем. Это также дает нам туристические и рекреационные возможности. Природное наследие, традиционные знания и обычаи очень важны для создания чувства принадлежности. Таким образом, мы отождествляем себя с нашим окружением.

- Вспомогательные услуги : услуги, необходимые для производства других экосистемных услуг. Благодаря действию тысяч организмов, например, появляются плодородные почвы, необходимые для выращивания пищи и здоровья местных экосистем.

Эти экосистемы, в свою очередь, способствуют созданию других услуг и материалов.

Эти экосистемы, в свою очередь, способствуют созданию других услуг и материалов.

«Экосистемные услуги — это выгоды, которые экосистемы приносят людям, чтобы они могли реализовать себя во всех отношениях»

Важность экосистемных услуг

Как правило, экосистемным услугам не уделяется должного внимания, которого они заслуживают . Мы принимаем как данность, что они здесь для нас, что бы ни случилось. Но человеческая деятельность решительно вмешивается во многие из них, уменьшая пользу, которую они нам предлагают, иногда с катастрофическими последствиями.

Вот что происходит с климатом. Чтобы проиллюстрировать это, давайте рассмотрим очень простой случай: леса.

Эти обширные популяции деревьев и другой растительности обеспечивают наличие чистой воды и поддерживают речные бассейны. Деревья также дают тень и помогают снизить температуру почвы . Они поддерживают качество воздуха, улавливая CO2, движущую силу глобального потепления, посредством фотосинтеза.

«Человеческая деятельность решительно вмешивается во многие экосистемные услуги, снижая пользу, которую они нам предлагают»

Деревья играют определяющую роль в снижение воздействия стихийных бедствий, таких как наводнения. Вырубка лесов и опустынивание — два тесно связанных между собой явления, которые ставят под угрозу запасы продовольствия для миллионов людей.

Леса имеют буквально миллионы эффектов. Представьте, что было бы, если бы пчелы исчезли?

Пестициды и вырубка лесов также угрожают пчелам – тем самым насекомым, которые необходимы для опыления растений.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) сообщает, что существует 100 видов культур, которые обеспечивают 90% продуктов питания во всем мире , и 71 из них опыляется пчелами.

Только в Европе 84% из 264 видов сельскохозяйственных культур и 4000 сортов растений существуют благодаря опылению пчелами.

Эти экосистемы, в свою очередь, способствуют созданию других услуг и материалов.

Эти экосистемы, в свою очередь, способствуют созданию других услуг и материалов.