5. Устойчивость и развитие экосистем

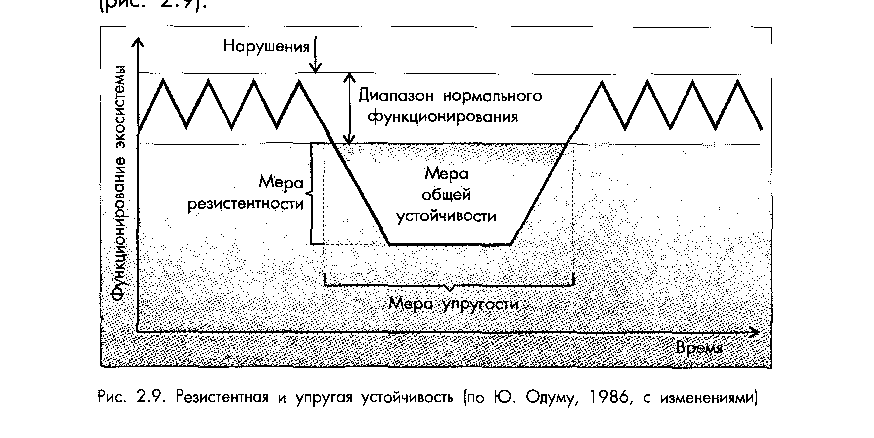

Устойчивостью экосистем называется их способность противостоять колебаниям внешних факторов и сохранять свою структуру и функциональные особенности. Устойчивая экосистема возвращается в исходное состояние после того, как она была выведена из равновесия. Различают два типа устойчивости: резистентную и упругую.

Резистентная устойчивость − это способность экосистемы сопротивляться нарушениям, поддерживая неизменными свою структуру и функции.

Упругая устойчивость − способность системы быстро восстанавливаться после нарушения структуры и функций.

Система

редко обладает двумя типами устойчивости.

Большинство систем устойчивы либо

резистентны, либо упруги. Например,

некоторые породы деревьев сравнительно

устойчивы к пожарам, но, если сгорают,

то практически не восстанавливаются(высокая

резистентная, но низкая упругая

устойчивость). Наоборот, травянистые

насаждения сгорают быстро, но легко и

восстанавливаются (высокая упругая

устойчивость).

Основная причина устойчивости экосистем − сбалансированность потоков вещества и энергии. Устойчивая экосистема должна в необходимом количестве получать вещества из окружающей среды и избавляться от отходов. В зависимости от способа поддержания устойчивости экосистемы делятся на открытые и закрытые.

1) В открытые экосистемы непрерывно поступают энергия и вещество из окружающей среды. В таких экосистемах постоянно идут процессы накопления и разложения вещества. К этому типу относятся природные экосистемы, равновесие в них поддерживается самопроизвольно.

2)

В закрытых

экосистемах нет постоянного обмена веществом и

энергией с окружающей средой. Система

неспособна избавляться от ненужных

продуктов. Равновесие в этом случае

может поддерживаться искусственно. Без

вмешательства извне закрытые системы

неустойчивы и быстро теряют устойчивость.

Примером являются многие антропогенные

системы. Так, обычный комнатный аквариум

представляет собой закрытую экосистему,

равновесие в которой поддерживается

человеком путем ввода питательных

веществ и удаления продуктов разложения.

Рассмотрим механизмы поддержания равновесия, действующие в открытых природных экосистемах. На любую экосистему постоянно действует большое количество экологических факторов, стремящихся вывести ее из состояния равновесия. Устойчивая система находится в состоянии подвижно-устойчивого равновесия: отклонение от него приводит в действие силы, возвращающие систему в состояние равновесия.

Способность популяции или экосистемы поддерживать подвижно-устойчивое равновесие при изменении условий окружающей среды называется гомеостазом экосистем.

Механизм поддержания гомеостаза основан на двух принципах.

1) Принцип

цикличности заключается в многократном использовании

биогенных веществ в процессе биологического

круговорота. Это делает практически

неисчерпаемыми запасы минеральных

веществ в экосистеме.

Это делает практически

неисчерпаемыми запасы минеральных

веществ в экосистеме.

2) Принцип «обратной связи» заключается в том, что отклонение экосистемы от состояния равновесия приводит в действие силы, возвращающие ее в равновесное состояние. Различают положительную и отрицательную «обратную связь».

«Положительная обратная связь» добавляет помехи и стремится вывести экосистему из состояния равновесия.

«Отрицательная обратная связь» стремится скомпенсировать отклонения и вернуть систему в состоянии равновесия.

Подобный

кибернетический принцип широко

используется в технике в таких приборах,

как термостаты, нагреватели, холодильники

и др. При выключенном моторе в этих

устройствах действует «положительная

обратная связь» − происходит отклонение

температуры от заданной (равновесной)

величины. На определенном этапе мотор

включается и происходит возвращение

системы к равновесным параметрам

(«отрицательная обратная связь»).

В отличие от технических систем, в природных устойчивых системах управляющие механизмы находятся не вне, а внутри системы.

Принцип «обратной связи» может действовать на уровне организмов (например, регулирование температуры тела), на уровне популяций (регулирование плотности), любой экосистемы (запасание и высвобождение питательных веществ, синтез и разложение органических соединений) и всей биосферы в целом.

Рассмотрим

простой пример гомеостаза экосистем,

осуществляющегося на основе принципа

обратной связи. Возьмем систему, в

которой взаимодействуют две популяции:

хищники и жертвы, например волки и олени

(рис.). При каком-либо отклонении от

состояния равновесия, например, увеличении

популяции оленей, в системе начинает

«действовать положительная обратная

связь» («+»). При этом, вследствие

увеличения количества пищи, возрастает

и численность популяции волков. Но на

этом этапе начинает действовать

«отрицательная обратная связь» («−»),

возвращающая систему в равновесие. Количество оленей из-за увеличения

количества хищников снижается, что

ведет к снижению численности популяции

волков (из-за нехватки пищи, эпидемий и

т.п.) Через некоторое время плотность

обеих популяций приходит к оптимальному

соотношению, соответствующему равновесию.

Количество оленей из-за увеличения

количества хищников снижается, что

ведет к снижению численности популяции

волков (из-за нехватки пищи, эпидемий и

т.п.) Через некоторое время плотность

обеих популяций приходит к оптимальному

соотношению, соответствующему равновесию.

Рис. 14. Схема действия принципа обратной связи

Если в какой-либо экосистеме уничтожается хищный вид, нарушается действие «принципа обратной связи». Сначала происходит быстрый рост численности жертв, что приводит к истощению запасов окружающей среды и к увеличению количества паразитов. Все это иногда заканчивается необратимым нарушением равновесия экосистемы.

Действие

гомеостатических механизмов имеет свои

пределы, при достижении которых дальнейшее

увеличение положительной обратной

связи ведет к необратимому нарушению

всех процессов в экосистеме. Состоянию

равновесия соответствует гомеостатическое

плато (рис.15) − участок, на котором

«положительной обратной связи»

противопоставлена «отрицательная

обратная связь».

Рис.15. Гомеостатическое плато

Надежный гомеостатический контроль устанавливается только после длительной эволюции. Новые экосистемы более подвержены резким колебаниям и менее способны противостоять внешним воздействиям.

Природа не имеет гомеостатических механизмов, которые могли бы справиться с загрязнением окружающей среды. Установлено, что биосфера способна скомпенсировать любые возмущения, доля которых не превышает 1% ее продукции. В настоящее время этот предел превышен в 10-15 раз. Антропогенное воздействие привело к тому, что природные экосистемы и вся биосфера стали терять способность к компенсации внешних воздействий.

Стабильность и устойчивость экосистем — Промышленная экология

Важнейшими показателями динамики экосистем являются устойчивость и стабильность. Определение устойчивости экосистем уже давалось — это способность экосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего воздействия, выведшего ее из равновесия. Под стабильностью экосистемы понимают ее способность сохранять свою структуру и функциональные свойства при воздействии на нее внешних факторов. Иногда понятия устойчивость и стабильность рассматриваются как синонимы, но тогда следует различать два вида устойчивости: резидентная устойчивость (стабильность) — способность оставаться в устойчивом (равновесном) состоянии под нагрузкой, и упругая устойчивость (собственно устойчивость) — способность быстро восстанавливаться при снятии нагрузки. В разных терминах имеются различные смысловые оттенки, которые нужно учитывать.

Определение устойчивости экосистем уже давалось — это способность экосистемы возвращаться в исходное состояние после снятия внешнего воздействия, выведшего ее из равновесия. Под стабильностью экосистемы понимают ее способность сохранять свою структуру и функциональные свойства при воздействии на нее внешних факторов. Иногда понятия устойчивость и стабильность рассматриваются как синонимы, но тогда следует различать два вида устойчивости: резидентная устойчивость (стабильность) — способность оставаться в устойчивом (равновесном) состоянии под нагрузкой, и упругая устойчивость (собственно устойчивость) — способность быстро восстанавливаться при снятии нагрузки. В разных терминах имеются различные смысловые оттенки, которые нужно учитывать.

Системы с высокой резидентной устойчивостью способны воспринимать значительные воздействия, не изменяя существенно своей структуры, то есть практически не выходя за пределы равновесного состояния. Поэтому понятие упругой устойчивости для них не определено (если система не выходила за пределы равновесия, то как можно говорить о возвращении в равновесное состояние после снятия возмущения).

Системы с малой резидентной устойчивостью для нормального существования должны обладать высокой упругой устойчивостью. Они более чувствительны к внешним возмущениям, под действием которых они как бы «прогибаются», частично деформируя свою структуру, но после снятия или ослабления внешних воздействий быстро возвращаются в исходное равновесное состояние. При превышении пороговых воздействий такая система теряет устойчивость, то есть все дальше удаляется от состояния равновесия. Диапазон воздействий, которые может выдержать система без разрушения, в технике соответствует запасу упругости. Таким образом, степень упругой устойчивости можно оценить как упругостью, определяющей степень сопротивления внешнему воздействию и скорость возврата в исходное состояние после снятия воздействия, так и запасом упругости. В отличие от упругих систем, пластичные системы после снятия внешнего воздействия не возвращаются в исходное состояние, а приходят к какому-то другому равновесному состоянию. Так согласно точке зрения оппонентов теории моноклимакса, для экосистем характерно не одно, а несколько состояний равновесия (климакса).

Они более чувствительны к внешним возмущениям, под действием которых они как бы «прогибаются», частично деформируя свою структуру, но после снятия или ослабления внешних воздействий быстро возвращаются в исходное равновесное состояние. При превышении пороговых воздействий такая система теряет устойчивость, то есть все дальше удаляется от состояния равновесия. Диапазон воздействий, которые может выдержать система без разрушения, в технике соответствует запасу упругости. Таким образом, степень упругой устойчивости можно оценить как упругостью, определяющей степень сопротивления внешнему воздействию и скорость возврата в исходное состояние после снятия воздействия, так и запасом упругости. В отличие от упругих систем, пластичные системы после снятия внешнего воздействия не возвращаются в исходное состояние, а приходят к какому-то другому равновесному состоянию. Так согласно точке зрения оппонентов теории моноклимакса, для экосистем характерно не одно, а несколько состояний равновесия (климакса).

Похоже на то, что резидентная и упругая устойчивости взаимоисключают друг друга, точнее, экосистеме трудно развивать оба вида устойчивости. Например, одни леса состоят из деревьев с толстой корой, обладающих повышенной резидентной устойчивостью к пожарам. Но если такой лес все-таки сгорит, то его восстановление, как правило, крайне проблематично. Напротив, многие леса очень часто горят (низкая резидентная устойчивость), но быстро восстанавливаются (высокая упругая устойчивость). Ориентация экосистем на один из видов устойчивости определяется, как правило, изменчивостью среды: при стабильных условиях экосистемы склонны к более высокой резидентной устойчивости, при изменчивых условиях предпочтение отдается упругой устойчивости.

Рис.12.3

Природа обоих видов устойчивости состоит в наличии в экосистеме разного рода обратных связей. В основном это отрицательные обратные связи, которые направлены на стабилизацию параметров экосистемы, возвращая их значения к какой-то изначально заданной величине. Однако немаловажную роль играют и положительные обратные связи, усиливающие благоприятные для системы изменения, например, в плане роста и выживаемости организмов. Однако деятельность положительных обратных связей обязательно должна быть ограничена соответствующими отрицательными обратными связями, иначе ничем не контролируемая экспансия жизни может привести экосистему к гибели. В обоих случаях схема управления выглядит одинаково (рис.25).

В основном это отрицательные обратные связи, которые направлены на стабилизацию параметров экосистемы, возвращая их значения к какой-то изначально заданной величине. Однако немаловажную роль играют и положительные обратные связи, усиливающие благоприятные для системы изменения, например, в плане роста и выживаемости организмов. Однако деятельность положительных обратных связей обязательно должна быть ограничена соответствующими отрицательными обратными связями, иначе ничем не контролируемая экспансия жизни может привести экосистему к гибели. В обоих случаях схема управления выглядит одинаково (рис.25).

Механизмы реализации обратных связей называются механизмами гомеостаза (от греческих слов homoios — подобный, одинаковый и ststis — состояние). Обычно они достаточно сложны, так как их компоненты связаны в единые информационные сети факторами среды, а также различными физическими и химическими агентами – «посредниками», подобно тому, как нервная или гормональная системы связывают в одно целое части организма. Примером может служить сильная реакция организмов в экосистеме на слабые концентрации некоторых веществ. С энергетической точки зрения можно выделить одну закономерность, о которой уже говорилось ранее: обладатели высококачественной энергии, оставаясь в меньшинстве, управляют большими потоками энергии более низкого качества. Например, хищники управляют численностью травоядных животных. В то же время активность хищников и их численность управляется численностью их жертв по цепи обратной связи. По этой цепи на более высококачественный энергетический уровень (к хищникам) подается небольшая часть низкокачественной энергии — хищники уничтожают не всех жертв, а лишь небольшой их процент. Причем влияние этой части энергии на управление всей системой существенно усиливается деятельностью хищников.

Примером может служить сильная реакция организмов в экосистеме на слабые концентрации некоторых веществ. С энергетической точки зрения можно выделить одну закономерность, о которой уже говорилось ранее: обладатели высококачественной энергии, оставаясь в меньшинстве, управляют большими потоками энергии более низкого качества. Например, хищники управляют численностью травоядных животных. В то же время активность хищников и их численность управляется численностью их жертв по цепи обратной связи. По этой цепи на более высококачественный энергетический уровень (к хищникам) подается небольшая часть низкокачественной энергии — хищники уничтожают не всех жертв, а лишь небольшой их процент. Причем влияние этой части энергии на управление всей системой существенно усиливается деятельностью хищников.

Помимо отрицательной обратной связи устойчивость экосистемы может быть обеспечена избыточностью компонентов. Например, если в системе имеется несколько автотрофов, каждый из которых характеризуется своим температурным диапазоном функционирования, то скорость фотосинтеза сообщества в целом может оставаться неизменной, несмотря на колебания температуры. То же самое можно сказать и про гетеротрофов. Поэтому видовое разнообразие способствует повышению устойчивости экосистем (закон Эшби). При этом как в случае резидентной, так и в случае упругой устойчивости расширяется диапазон пороговых воздействий, которые способны выдержать экосистема без разрушения (запас жесткости и запас упругости).

То же самое можно сказать и про гетеротрофов. Поэтому видовое разнообразие способствует повышению устойчивости экосистем (закон Эшби). При этом как в случае резидентной, так и в случае упругой устойчивости расширяется диапазон пороговых воздействий, которые способны выдержать экосистема без разрушения (запас жесткости и запас упругости).

Так, например, для тундры с ее бедным разнообразием характерны такие проявления низкой упругой устойчивости, как периодические резкие увеличения численности мелких грызунов — леммингов. О малой резидентной устойчивости тундры мы уже говорили. Экосистема тундры очень ранима и очень долго восстанавливается. В то же время тропические леса с их богатым разнообразием способны достаточно быстро залечивать свои раны. Легенды повествуют о целых городах, поглощенных джунглями, население которых не могло справиться с их натиском и вынуждено было уходить в другие районы.

Если разные стадии сукцессии экосистемы считать квазистатическими состояниями, то здесь можно отметить ряд закономерностей. На первых стадиях сукцессии экосистемы способны очень быстро возобновляться. Например, мы можем распахать по весне все поле, но уже к осени оно будет укрыто травами. Это говорит о достаточно высокой упругой устойчивости на начальных стадиях сукцессии, которая по мере движения к климаксу постоянно снижается. То есть на каждой следующей стадии для восстановления исходного состояния требуется гораздо больше времени. Климаксный лес характеризуется очень малой упругой устойчивостью.

На первых стадиях сукцессии экосистемы способны очень быстро возобновляться. Например, мы можем распахать по весне все поле, но уже к осени оно будет укрыто травами. Это говорит о достаточно высокой упругой устойчивости на начальных стадиях сукцессии, которая по мере движения к климаксу постоянно снижается. То есть на каждой следующей стадии для восстановления исходного состояния требуется гораздо больше времени. Климаксный лес характеризуется очень малой упругой устойчивостью.

Для резидентной устойчивости тенденция обратная. На первых стадиях сукцессии резидентная устойчивость остается достаточно невысокой — системы очень чувствительны к внешним воздействиям, откликаясь на них повышенным динамизмом. Например, заросли кустарника или молодой березняк может быть легко поврежден вездеходом (малая резидентная устойчивость), однако вторичная сукцессия достаточно быстро «затянет» повреждение (высокая упругая устойчивость). По мере роста видового разнообразия резидентная устойчивость непрерывно растет. При этом растет одновременно и жесткость системы (стабильность) и запас жесткости (взрослый лес вездеход так просто не одолеет). Однако по мере приближения к климаксу, как уже было показано, экосистема становится более чувствительна к действию некоторых катастрофических факторов среды (бури, пожары и т.п.). То есть на фоне продолжающегося роста стабильности (жесткости), запас жесткости экосистемы при движении ее к климаксу, по-видимому, начинает уменьшаться, что можно объяснить преобладанием в ней старых деревьев. Это говорит о том, что она становится все более хрупкой.

При этом растет одновременно и жесткость системы (стабильность) и запас жесткости (взрослый лес вездеход так просто не одолеет). Однако по мере приближения к климаксу, как уже было показано, экосистема становится более чувствительна к действию некоторых катастрофических факторов среды (бури, пожары и т.п.). То есть на фоне продолжающегося роста стабильности (жесткости), запас жесткости экосистемы при движении ее к климаксу, по-видимому, начинает уменьшаться, что можно объяснить преобладанием в ней старых деревьев. Это говорит о том, что она становится все более хрупкой.

Как уже было сказано, для реальных лесов характерен, как правило, мозаичный климакс. По-видимому, именно такой лес имеет наилучший комплекс показателей устойчивости и стабильности. Периодические сильные воздействия на него в целом лес выдерживает достаточно жестко, жертвуя лишь наиболее старыми и хрупкими участками, которые, даже если они превращаются после пожара в абсолютно пустые пространства, в условиях непосредственной близости неповрежденного леса восстанавливаются сравнительно быстро.

Примером абсолютно нежизнеспособных экосистем являются агроценозы, создаваемы человеком из однолетних и двулетних культурных растений, то есть продукты сельскохозяйственной деятельности человека. Многие экологи даже не считают их экосистемами, хотя есть все основания считать их экосистемами с искусственно поддерживаемыми начальными стадиями сукцессии. Заброшенные поля сразу же втягиваются в естественный ход сукцессии. Что касается возделываемых полей, то они существуют только за счет человека. Свидетельством их нежизнеспособности является крайне малая устойчивость как упругая, так и резидентная, что является следствием очень скудного видового разнообразия как флоры (все сорняки подавляются гербицидами), так и фауны («вредных» насекомых мы травим пестицидами). Малая упругая устойчивость проявляется, например, в резких вспышках численности конкретных видов вредителей. Подобные вспышки в естественной природе наблюдаются очень редко. Малая резидентная устойчивость проявляется, например, в повышенной чувствительности посевов к природным условиям, таким как град, засуха, повышенное количество осадков и т. д.

д.

Осваивая все большие территории планеты, человек продолжает стратегию обеднения видового разнообразия. Этим он все более подрывает способность природы сопротивляться внешним воздействиям и возвращаться в исходное состояние. Как знать, может быть, роковая черта, за которой начинаются необратимые изменения, уже пройдена. Это значит, что биосфера никогда больше не придет к исходному состоянию. Это значит, что мы вступили на путь глобальных перемен, которые постепенно изменят жизнь на Земле самым коренным образом. Будет ли в этом мире место человеку?

Введение — Что такое устойчивость? | Экологическая устойчивость

Задумывались ли вы когда-нибудь, как некоторые системы, такие как экосистемы или общества, могут подвергаться масштабным изменениям, таким как лесной пожар или иностранное вторжение, и каким-то образом восстанавливаться до того же состояния, что и раньше? Возможно, один лес сгорает и восстанавливается за несколько лет, в то время как похожий лес вместо этого вырастает как другой вид леса или как смесь леса и травы. Почему одни города безвозвратно падают перед первой вторгшейся армией, а другие многократно перестраиваются? Почему разрушительные силы так по-разному воздействуют на леса и города? Концепции экологической устойчивости помогают нам понять, почему некоторые сложные системы, такие как леса и города, остаются неизменными, а другие полностью трансформируются.

Почему одни города безвозвратно падают перед первой вторгшейся армией, а другие многократно перестраиваются? Почему разрушительные силы так по-разному воздействуют на леса и города? Концепции экологической устойчивости помогают нам понять, почему некоторые сложные системы, такие как леса и города, остаются неизменными, а другие полностью трансформируются.

Экологическая устойчивость определяется как количество нарушений, которые система может выдержать без изменения самоорганизующихся процессов и структур (Gunderson 2000). Эта концепция может быть применена для объяснения того, почему некоторые сообщества продолжают процветать после стихийных бедствий и почему другие сообщества опустошены.

Экологическая устойчивость была введена в качестве концепции в 1973 году К. С. Холлингом, который попытался дать представление о трех «реакциях» экосистем на внешнее воздействие, такое как пожар или изменение климата:

1. Постоянство отношений между компонентами системы перед лицом изменений; например, способность членов экосистемы (например, животных и растений) продолжать свое ежедневное взаимодействие, несмотря на нарушение

2. Способность системы поглощать возмущений и продолжать функционировать; например, способность экосистемы продолжать предоставлять одни и те же экосистемные услуги (такие как очистка воды, секвестрация углерода и т. д.), несмотря на то, что она была нарушена

Способность системы поглощать возмущений и продолжать функционировать; например, способность экосистемы продолжать предоставлять одни и те же экосистемные услуги (такие как очистка воды, секвестрация углерода и т. д.), несмотря на то, что она была нарушена

3. внезапных и прерывистых изменений, которым подвергаются экосистем в результате нарушения, которое не может быть поглощено; например, быстрое и значительное изменение в экосистемных услугах или взаимодействиях между растениями и животными, поскольку экосистема становится принципиально иной, чем до нарушения

Один из примеров устойчивости можно найти в пастбищах. Проблема, с которой сталкиваются многие пастбища по всему миру, — это вторжение древесных растений (Walker and Salt 2012). Вторжение древесных растений происходит, когда изменяются процессы, ограничивающие древесные растения на пастбищах. По мере того, как древесные растения разрастаются, они блокируют попадание солнечного света на травянистые растения под пологом, такие как травы и разнотравье, что приводит к потере травянистой биомассы. По мере того как травянистые растения отмирают из-за недостатка солнечного света, древесные растения заполняют промежутки, пока не останется только густая древесная чаща с небольшим подлеском или без него (Walker and Salt 2012).

По мере того как травянистые растения отмирают из-за недостатка солнечного света, древесные растения заполняют промежутки, пока не останется только густая древесная чаща с небольшим подлеском или без него (Walker and Salt 2012).

Теперь давайте посмотрим на этот пример через призму устойчивости. На ранних стадиях вторжения на пастбищах были древесные виды, но система все еще функционировала как пастбища. Со временем древесные породы стали гуще, а травы отмерли. Его устойчивость была преодолена, поскольку способность системы противостоять вторжению древесных пород снизилась. Как только первоначальные структуры пастбищ исчезли, система больше не функционировала как пастбища. Структура, функции и отношения пастбища исчезли и были заменены структурой, функциями и отношениями леса. Это пример третьей реакции выше.

Предыдущая страница Следующая страница

Устойчивая экосистема | Инструментарий устойчивости к изменению климата США

- Домашняя страница

Что такое экосистема устойчивости?

Экосистема устойчивости (RE) — это открытое и инклюзивное сообщество государственных и частных организаций, работающих индивидуально и коллективно, чтобы помочь сообществам и предприятиям во всех регионах и секторах США адаптироваться / повысить устойчивость к опасностям, связанным с климатом. Хотя федеральные и некоммерческие организации обязуются поддерживать его организационную и финансовую поддержку, RE не является юридическим лицом, организацией или профессиональным сообществом; она не «принадлежит» какому-либо лицу или группе и не стремится ни с кем конкурировать.

Хотя федеральные и некоммерческие организации обязуются поддерживать его организационную и финансовую поддержку, RE не является юридическим лицом, организацией или профессиональным сообществом; она не «принадлежит» какому-либо лицу или группе и не стремится ни с кем конкурировать.

Экосистема устойчивости направлена на достижение четырех конечных результатов:

- ускорить и увеличить количество действий по адаптации / повышению устойчивости, предпринимаемых в сообществах и на предприятиях по всей стране;

- обеспечивают равный доступ к ресурсам и службам принятия решений, необходимым для снижения рисков, связанных с климатом, среди всего населения США;

- уменьшить гибель людей и ущерб, наносимый людям и природным системам в результате экстремальных явлений; и

- укрепить нашу экономику и увеличить количество рабочих мест в области адаптации науки и услуг.

См. Теорию изменений устойчивости экосистемы

Пилотный курс обучения 2023 г.

«Шаги к устойчивости» для специалистов-практиков по вопросам изменения климата

«Шаги к устойчивости» для специалистов-практиков по вопросам изменения климата23 практикующих специалиста по изменению климата со всей страны начали пилотный курс обучения «Шаги к устойчивости» 10 января 2023 г. При поддержке организации «Устойчивость к изменению климата» Координация и сотрудничество Фонда в рамках программы грантов «Устойчивость экосистемы», обучение из шести сессий предоставит участникам необходимые знания, чтобы помочь сообществам по всей стране планировать и готовиться к воздействиям, связанным с климатом. Каждый семинар основан на методологии, изложенной в Руководстве для практиков по реализации шагов к устойчивости, и проводится под руководством экспертов из Fernleaf и Национального центра моделирования и анализа окружающей среды Университета Северной Каролины в Эшвилле в сотрудничестве с Управлением климатической программы NOAA. Нажмите здесь, чтобы узнать больше об этом тренинге Steps to Resilience.

Консультативная сессия 2021 года для информирования о координации и сотрудничестве в экосистеме устойчивости (CCRE)

Посмотрите и прослушайте видео ниже или самостоятельно изучите слайды.