Урок для 9 класса. Угольная кислота и ее соли

урок по химии в 9 классе по теме: « Угольная кислота и ее соли».

«…У школьного мела,

у стен дворца и

у стен пирамиды

один источник,

одна основа….»

Цели урока: изучить свойства солей угольной кислоты карбонатов и гидрокарбонатов.

Задачи урока:

Образовательная:

— повторить средние и кислые соли на примере карбонатов и гидрокарбонатов.

-выявить качественную реакцию на карбонат — ион.

-отработать навыки в решении расчетных и экспериментальных задачах;

— повторить свойства и строение угольной кислоты, гидролиз солей и реакции обмена;

Воспитательная: воспитывать

коммуникативную культуру, уверенность в себе и своих знаниях, навыки контроля и

самоконтроля.

Развивающая: Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся,

формирование исследовательских навыков.

Формы организации деятельности на уроке – парная, индивидуальная, фронтальная.

Методы обучения – частично-поисковый, проблемный, исследовательский.

Ведущий вид деятельности учащихся – лабораторные опыты.

Оборудование: раствор Na2CO3; раствор HCl, h3SO4, Ca(OH)2, Na2CO3 твердая, индикатор – лакмус, штатив, газоотводная трубка; карточки – задания. Лимонад, отрывки текстов из произведений

Ход урока

I. Организационный момент.

Открывая бутылку лимонада, “Пепси-колы” или любого другого газированного напитка мы сталкиваемся с нашей незнакомкой. Это она, угольная кислота. Как часто предательски вырывается она из бутылки, разбрызгиваясь вокруг. Это происходит от того, что молекулы её крайне неустойчивы, а в бутылке она находится под большим давлением, когда мы открываем крышку , она сразу разлагается: ( показываю на практике

)H2CO3=H2O + CO2

II. Проверка знаний.

Проверка знаний.

На карточках приведены отрывки из произведений, вопрос к отрывку и ответы на выбор. Учащиеся по ним должны выбрать ответы на вопросы в виде букв. Ответ может быть не один.

1.Уголь – ценнейшее из полезных ископаемых, – ответил инженер, — и природа как будто решила доказать это, создав алмаз, ибо он, в сущности, не что иное, как кристаллический углерод.

Ж.Верн «Таинственный остров»

1.Какие аллотропные модификации углерода, кроме алмаза вам известны

Б) озон, К) графит, А) карбин , Р) фуллерен

2.Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет, да

еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, положит в нее

угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее

воды, а вода-то, знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и капает в кувшин

чистая, словно хрустальная.

Русская народная сказка «Мороз Иванович»

2.Какие методы очистки использует Рукодельница?

Б) фильтрование, А) дистилляция, О) адсорбция, М) кристаллизация

3.Угарный газ! – вскричал Холмс.- Подождите немного. Сейчас он уйдет.

Заглянув в дверь, мы увидели, что комнату освещает только тусклое синее пламя, мерцающее в маленькой медной жаровне посредине… В раскрытую дверь тянуло страшным ядовитым чадом, от которого мы задыхались и кашляли.

А.К.Дойл «Случай с переводчиком»

3.Найдите химические ошибки в прочитанном отрывке. Почему Холмс и его спутники не могли по описанным признакам определить присутствие угарного газа в помещении.

Н) угарный газ не имеет запаха, Г) угарный газ имеет приятный запах

А) при отравлении угарным газом человек не кашляет

4. В аравийской пустыне растет дерево Caratina silikva (каратина силиква), косточки

плодов которого всегда имеют одинаковый вес в любой год и на любом дереве.

Поэтому ювелиры древности и применяли для своих весов такие гирьки, называя их каратами.

В наши дни существует каратная проба золота и драгоценных камней

В аравийской пустыне растет дерево Caratina silikva (каратина силиква), косточки

плодов которого всегда имеют одинаковый вес в любой год и на любом дереве.

Поэтому ювелиры древности и применяли для своих весов такие гирьки, называя их каратами.

В наши дни существует каратная проба золота и драгоценных камней

4. Чему равна масса одного карата?

И) 100 г, З) 0,5 г, Т) 0,2 г, Р) 0,1 г

5. — Вы слышали об эффекте «собачьей пещеры» в Италии? Есть там такая пещера — яма. Человек войдет и ходит, а собака или кролик погибают через несколько минут.

— Почему?

— Из вулканической трещины выделяется углекислый газ…

В.Короткевич «Черный замок Ольшанский»

5. Почему в «собачьей пещере» человек остается живым, а собаки и другие мелкие животные гибнут?

Ы) СО2 тяжелее воздуха и скапливается внизу

А) СО2 безопасен для человека, но вреден для животных

Ж) человек входит в пещеру в противогазе

Ответ: — карбонаты. Что это? Это

соли угольной кислоты.

Что это? Это

соли угольной кислоты.

Тема урока: Угольная кислота и ее соли».

III. Изучение новой темы.

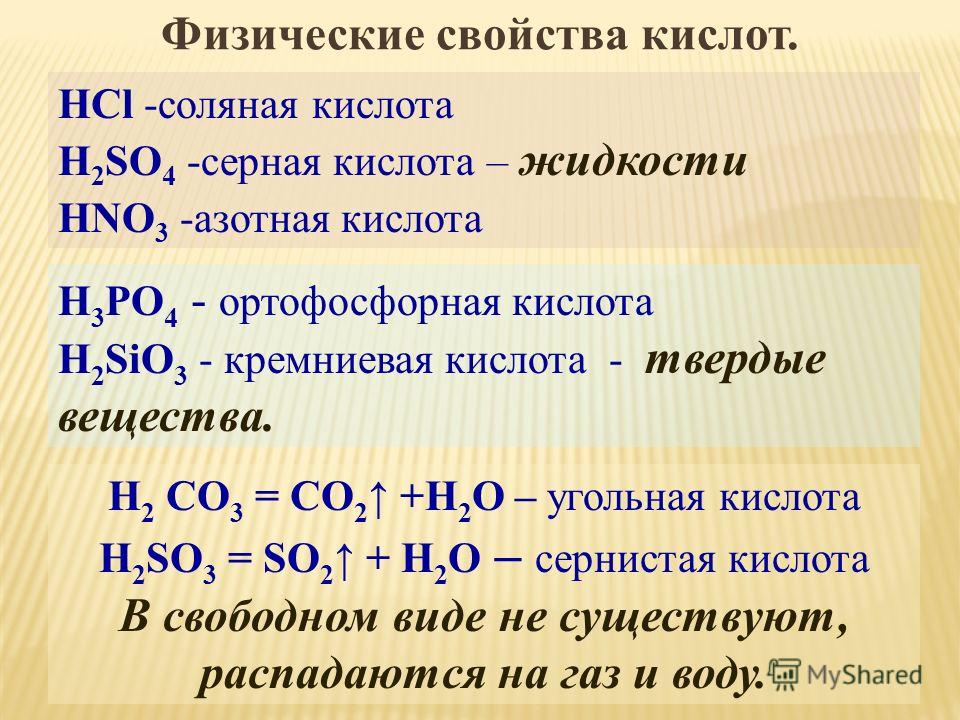

1.Угольная кислота

Угольная кислота- это тот редкий случай вещества, формулу которого принято считать условной, т. е. такой молекулы не существует, однако возможно рассматривать не только свойства её соединений, но и собственные свойства этой кислоты.

1.Химическая формула — У́гольная кислота́ — слабая двухосновная кислота с химической формулой H2CO3

2.Структурная формула – все связи ковалентные полярные:

Кислота слабая, существует только в водном растворе, очень непрочная, разлагается на углекислый газ и воду:

CO2 + h3O ↔ h3CO3

Вопрос:

что вы будете наблюдать при длительном пропускании углекислого газа через дистиллированную воду, подкрашенную фиолетовым лакмусом?

1. образование белого осадка;

образование белого осадка;

2. появление синей окраски раствора;

3. видимых изменений не происходит;

4. появление красноватой окраски раствора

Учащиеся предлагают варианты ответов и выбирают правильный

3. Опыт «Получение угольной кислоты»

Получение угольной кислоты

Получаем CO2, пропускаем через воду, подкрашенную лакмусом

Углекислый газ CO2 растворяется в воде. При растворении происходит его частичное взаимодействие с водой с образованием угольной кислоты.

CO2 + h3O ↔ h3CO3

Углекислый газ получаем действием соляной кислоты на мрамор — карбонат кальция.

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + h3O

Направим углекислый газ в стакан с раствором лакмуса. Фиолетовый лакмус становится красным – в стакане с водой появилась кислота.

Оборудование: пробирка, воронка, газоотводная трубка, штатив, пинцет, химический стакан.

Техника безопасности.

Следует соблюдать правила работы с растворами кислот. Не допускать попадания кислот на кожу и слизистые оболочки.

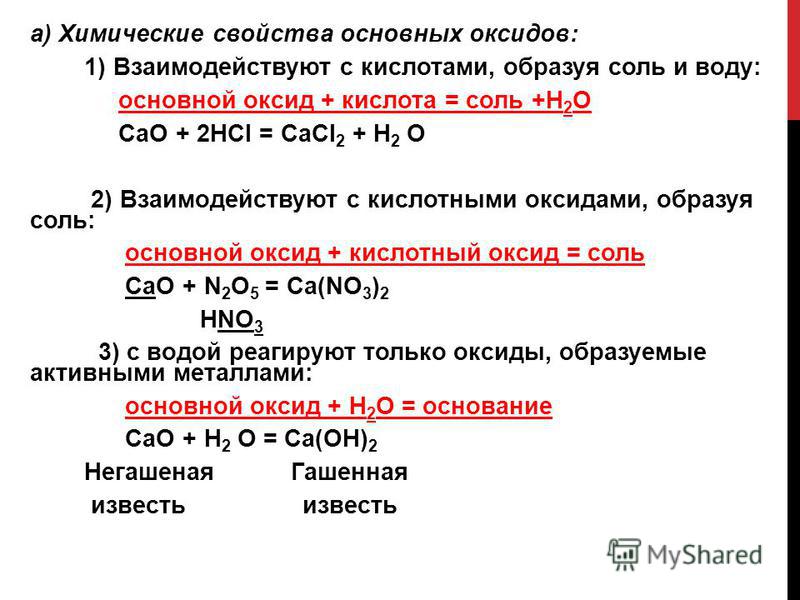

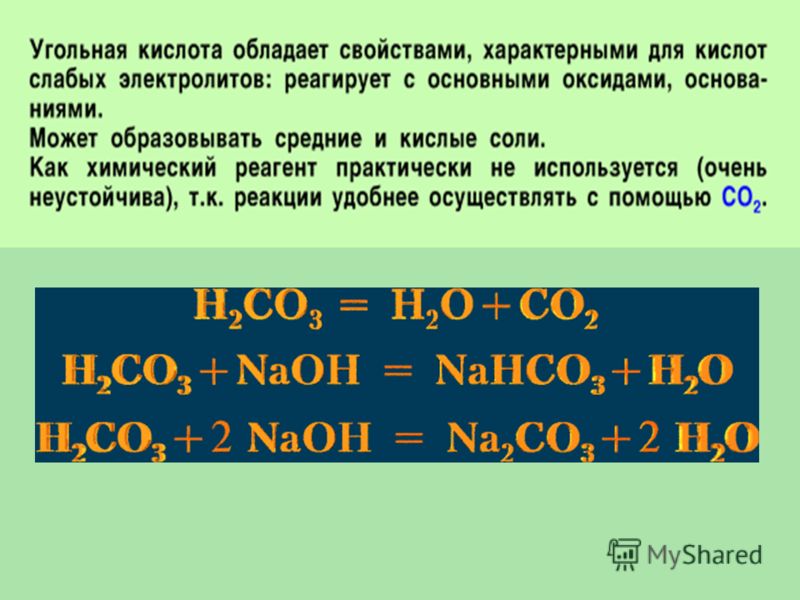

4.Химические свойства:

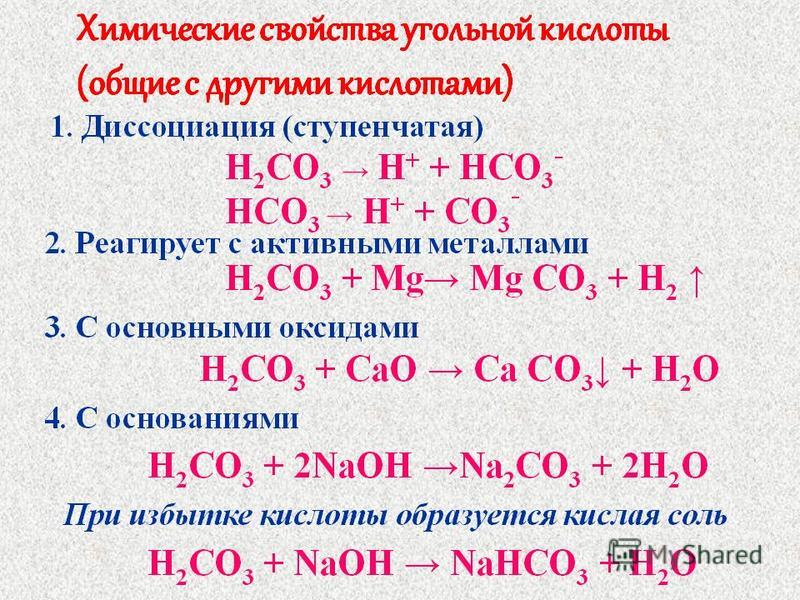

Для угольной кислоты характерны все свойства кислот.

1) Диссоциация – двухосновная кислота, диссоциирует слабо в две ступени, индикатор — лакмус краснеет в водном растворе:

h3CO3 ↔ H+ + HCO3-(гидрокарбонат-ион)

HCO3- ↔ H+ + CO32- (карбонат-ион)

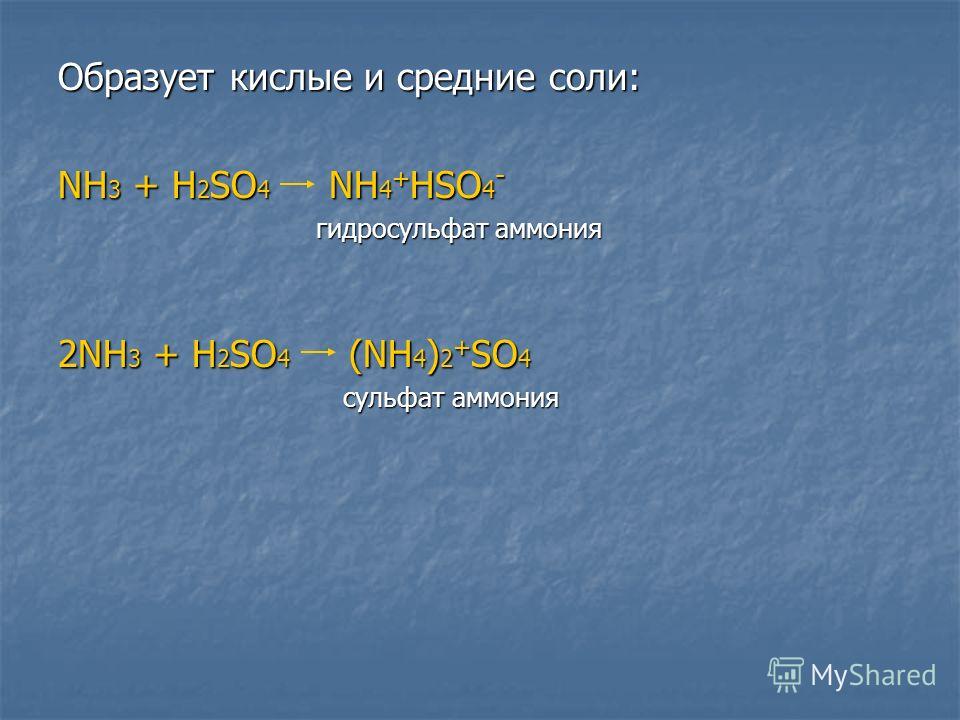

Общие химические свойства Н2 СО3

1) кислота + акт.Me =

2) кислота + осн.оксид. =

3) кислота + основан = ср. соли

соли

4) кислота + основан. = кислые соли

Особенные свойства:

1)непрочная кислота Н2СО 3 Н2О + СО2

5. Получение: СО2 + Н2О Н2 СО3

6. Применение: в основном в напитках

7. В природе встречаются в виде солей

CaCO3 (Мел, мрамор, известняк)

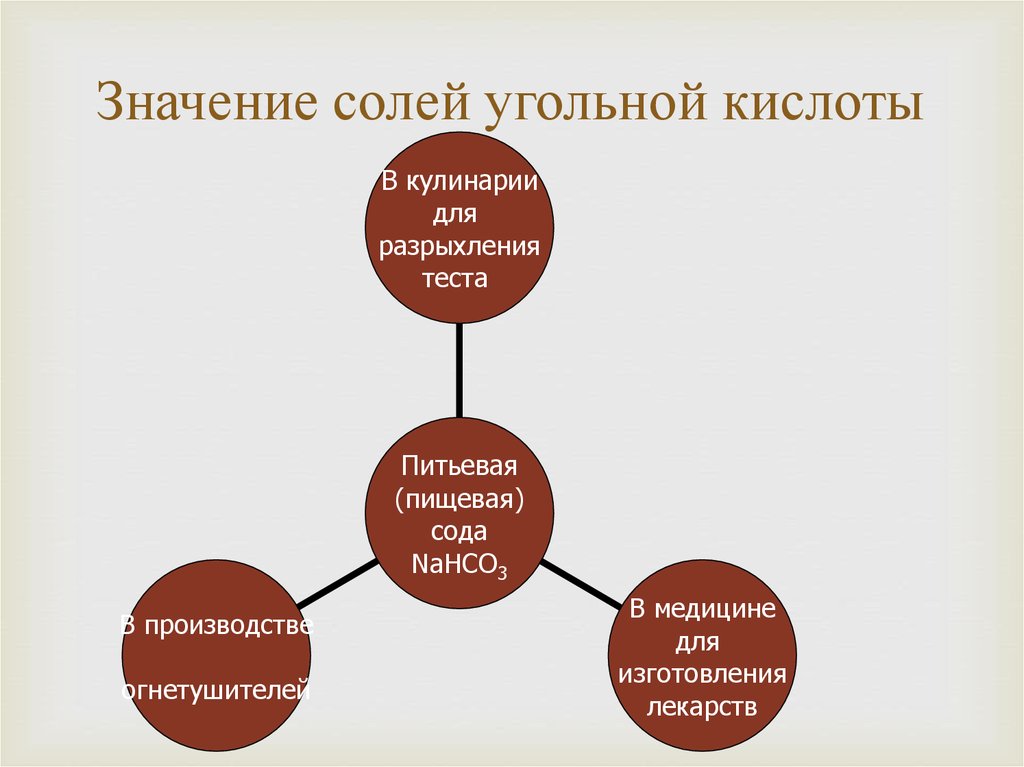

NaHCO3 – питьевая сода

K2CO3(поташ, в золе растений)

Na2CO3 – сода, кальцинированная сода

Na2CO3 x 10h3O – кристаллическая сода

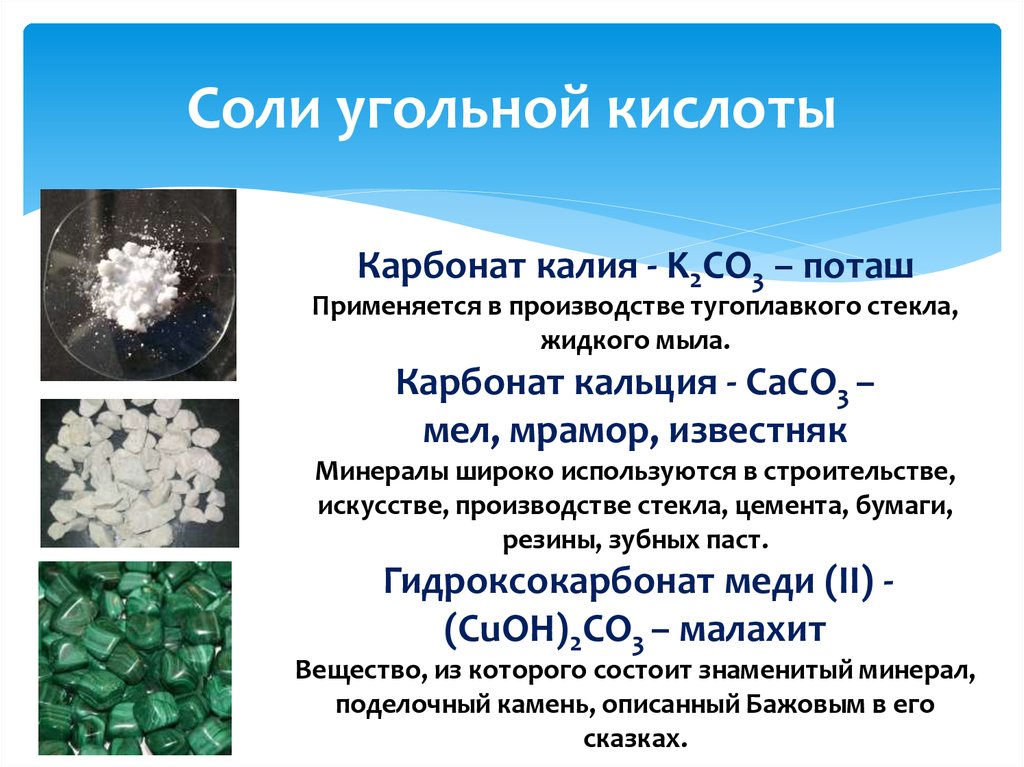

2.Соли угольной кислоты

Соли угольной кислоты – карбонаты и гидрокарбонаты

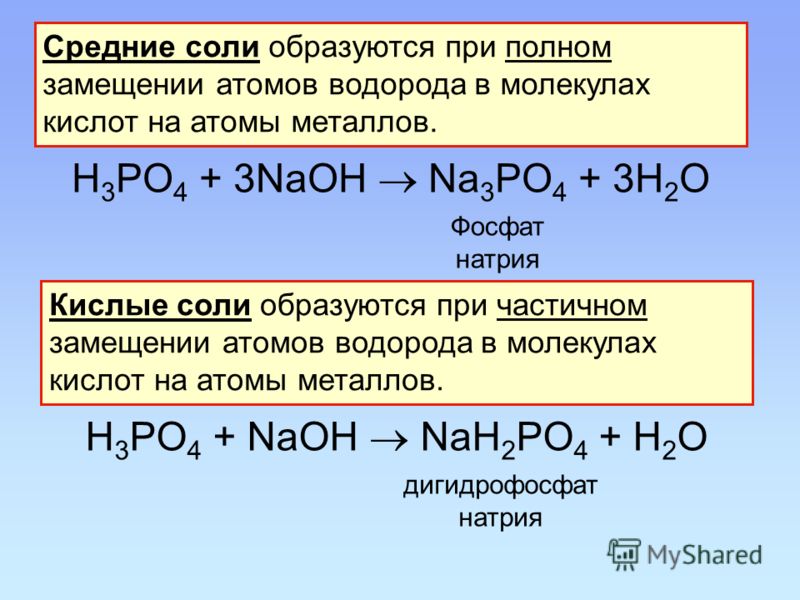

Угольная кислота образует два ряда солей:

Средние соли — карбонаты Na2СO3, (Nh5)2CO3

Кислые соли — бикарбонаты, гидрокарбонаты NaHCO3 , Ca(HCO3)2

2. 1.Физические

свойства:

1.Физические

свойства:

Все карбонаты – твёрдые кристаллические вещества. Большинство из них в воде не растворяются. Гидрокарбонаты растворяются в воде.

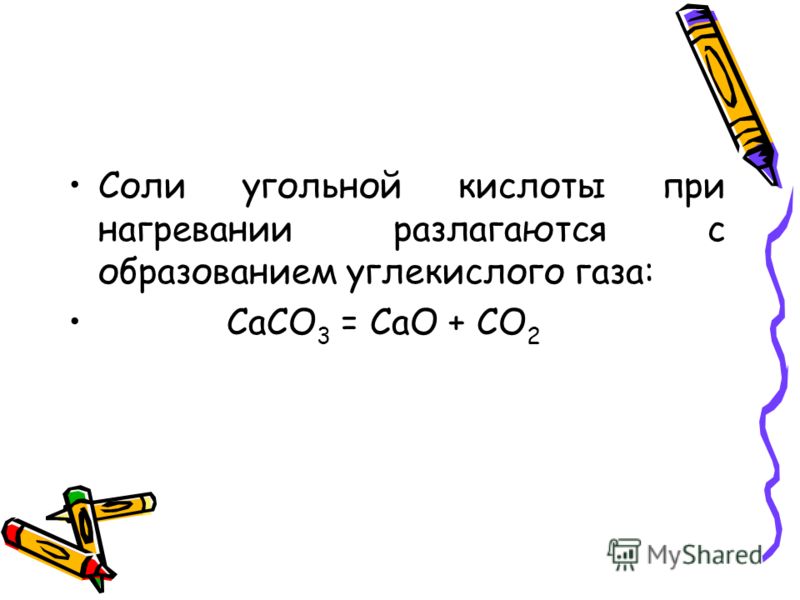

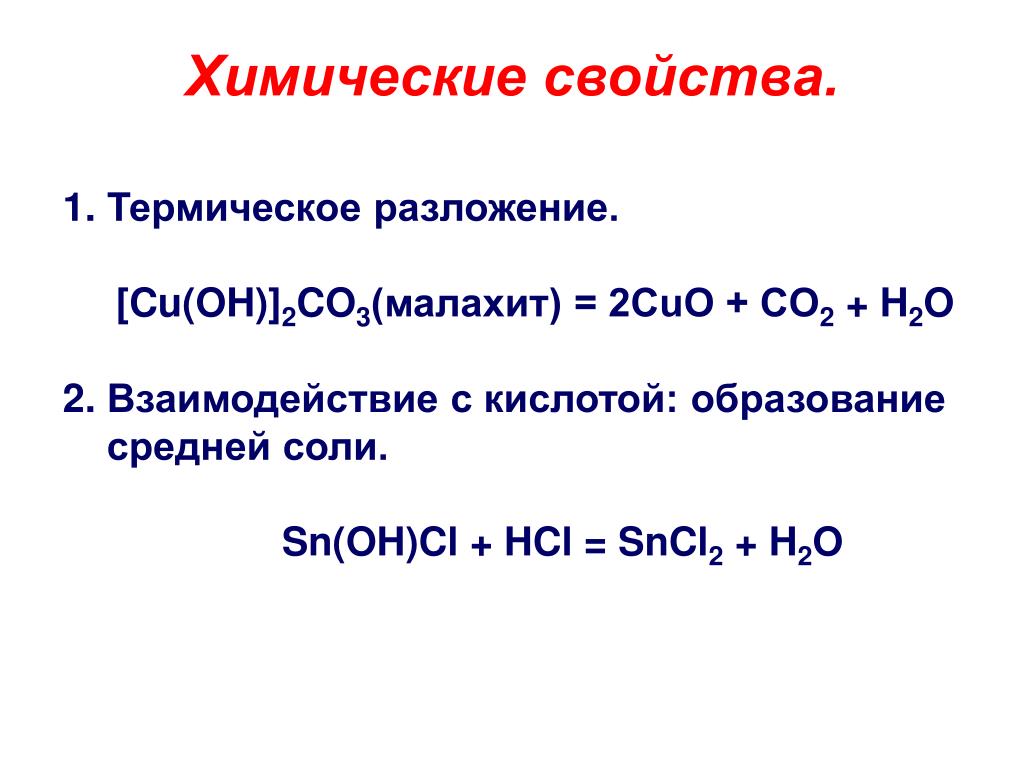

2.2.Химические свойства солей угольной кислоты:

1) при нагревании

разлагаются. СаСО

(кроме солей. щел.Ме)

2) гидрокарбонаты t карбонаты

а) 2 NaHCO3 Na2CO3 + H2O + CO2

б) при изб. CO2 обратная реакция

3) ионообменная реакция с другими солями:

Na2CO3 + CaCI2 CaCO3 + 2 Na CI

в полном ионном виде

в сокращенном ионном виде

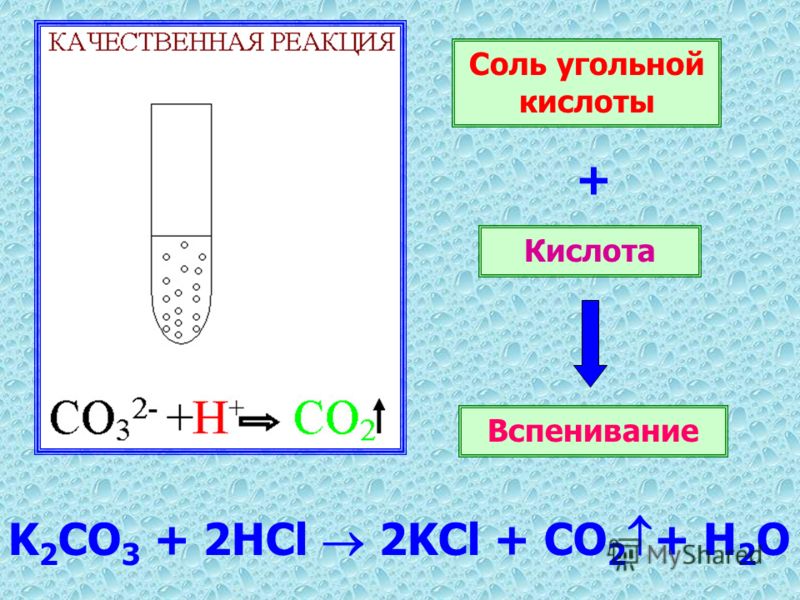

2. 3.Особенные свойства: реакция с сильными кислотами — характерная реакция

3.Особенные свойства: реакция с сильными кислотами — характерная реакция

на карбонаты

Na2CO3 + 2 HCI 2NaCI + H2O + CO2

«вскипание»

в полном ионном виде

в сокращенном ионном виде

2.4.Лабораторный опыт:

Карбонаты + HCI «вскипание»

1) Подвергаются ли гидролизу карбонаты?

2) Какая реакция среды?

Na2CO3 — (сильное основание + слабая кислота)

Na2CO3 2 Na+ + CO32-

CO2-3 + H2O HCO—3 + OH—

щелочная реакция

Демонстрационный

опыт: раствор Na2CO3 + фенолфталеин малиновое окрашивание.

Вывод: Карбонаты гидролизу подвергаются, реакция среды щелочная.

Получение:4. Есть необходимость получать карбонаты в промышленности?

(В основном в природе имеются).

5. Применение: в строительстве, хлебопечении, в медицине,

производство соды, стекла, моющих средств.

IV.Рефлексия

В романе Г.Р.Хагарда «Клеопатра» описывается процесс растворения жемчуга в кислоте.

… Она вынула из уха одну из тех огромных жемчужин… и опустила жемчужину в уксус. Наступило молчание, потрясенные гости, замерев наблюдали – как несравненная жемчужина медленно растворяется в уксусе. Вот от нее не осталось и следа, и тогда Клеопатра подняла кубок, покрутила его, взбалтывая уксус, и выпила до последней капли».

Написать уравнение реакции взаимодействия уксусной кислоты с жемчугом в сокращенном ионном виде

По формуле, как ни смотри,

они

не разнятся никак.

Все те же кальций це о три,

Как мрамор, так и известняк.

Н.М.Федоровский.

1. На Земле живут три брата Из семейства карбонатов. Старший брат– красавец –Мрамор, Славен именем Карары, Превосходный зодчий. Он Строил Рим и Парфенон. Всем известен Известняк, Потому и назван так. Знаменит своим трудом, Возводя за домом дом.

| 2. И способен и умел Младший мягкий братец Мел. Как рисует, посмотри, Этот СаСО3. Любят братья порезвиться, В жаркой печке прокалиться. CaO да CO2 образуются тогда. Это углекислый газ, Каждый с ним знаком из вас, Выдыхаем мы его.

|

3. Ну а это CaO – Жарко обожженная ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕННАЯ. Добавляем к ней воды, тщательно мешая, Чтобы не было беды, руки защищаем. Круто замешанная ИЗВЕСТЬ, но ГАШЕННАЯ! Известковым молоком величается.

| 4. Светлый дом повеселел, Превратив известку в мел. Фокус- покус для народа: Стоит лишь подуть сквозь воду, Как она легко-легко превратится в молоко! А теперь довольно ловко получаю газировку: Молоко плюс уксус, Ай! Льется пена через край! Все в заботах, все в работе От зари и до зари – Эти братья Карбонаты, Эти CaCO3!

|

V. Домашнее задание:

§26, заполнить таблицу

Домашнее задание:

§26, заполнить таблицу

Химическая формула вещества | Тривиальное (историческое) название | Современное название | Применение вещества |

ZnCO3 | |||

Na2CO3 | |||

NaHCO3 | |||

Na2CO3·10H2O | |||

MgCO3 | |||

Смесь MgCO3 и CaCO3 (1:1) | |||

(CuOH)2CO3 | |||

K2CO3 | |||

CaCO3 |

Ответ к таблице

Химическая формула вещества | Тривиальное (историческое) название | Современное название | Применение вещества |

ZnCO3 | Галмей | Карбонат цинка | Производство

красок. |

Na2CO3 | Кальцинированная сода | Карбонат натрия | Умягчение воды, производство стекла. |

NaHCO3 | Питьевая сода | Гидрокарбонат натрия | В пищевой про-мышленности, в медицине. |

Na2CO3·10H2O | Кристаллическая сода | Десятиводный гидрат карбоната натрия | Для

умягчения воды при стирке белья. |

MgCO3 | Жжённая магнезия | Карбонат магния | В медицине. |

Смесь MgCO3 и CaCO3 (1:1) | Доломит | Смесь карбонатов магния и кальция | В строительстве. |

(CuOH)2CO3 | Малахит | Основной карбонат меди (II) | Поделки,

ювелирные украшения. |

K2CO3 | Поташ | Карбонат калия | Пр-во стекла, керамики, цемента, удобрение. |

CaCO3 | Мел, мрамор, известняк | Карбонат кальция | Пр-во строительных материалов. |

Открытый урок по химии в 9 классе по теме: « Угольная кислота и ее соли». | План-конспект урока по химии на тему:

Открытый урок по химии в 9 классе по теме:

« Угольная кислота и ее соли».

Учитель химии

Габуева Неза Тотразовна

Цели урока: изучить свойства солей угольной кислоты карбонатов и гидрокарбонатов.

Задачи урока:

Образовательная:

— повторить средние и кислые соли на примере карбонатов и гидрокарбонатов.

-выявить качественную реакцию на карбонат — ион.

-отработать навыки в решении расчетных и экспериментальных задачах;

— повторить свойства и строение угольной кислоты, гидролиз солей и реакции обмена;

Воспитательная: воспитывать коммуникативную культуру, уверенность в себе и своих знаниях, навыки контроля и самоконтроля.

Развивающая: Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся,

формирование исследовательских навыков.

Формы организации деятельности на уроке – парная, индивидуальная, фронтальная.

Методы обучения – частично-поисковый, проблемный, исследовательский.

Ведущий вид деятельности учащихся – лабораторные опыты.

Оборудование: раствор Na2CO3; раствор HCl, h3SO4, Ca(OH)2, Na2CO3 твердая, индикатор – фенолфталеин, штатив, газоотводная трубка; карточки – задания

Ход урока

I. Оргмомент.

Оргмомент.

II. Проверка домашнего задания.

III Основная часть . Изучение новой темы.

Химическая формула — h3CO3

Структурная формула – все связи ковалентные полярные:

Кислота слабая, существует только в водном растворе, очень непрочная, разлагается на углекислый газ и воду:

CO2 + h3O ↔ h3CO3

Опыт «Получение угольной кислоты»

Получение угольной кислоты

Углекислый газ CO2 растворяется в воде. При растворении происходит его частичное взаимодействие с водой с образованием угольной кислоты.

CO2 + h3O ↔ h3CO3

Чтобы заметить появление кислоты, добавим в стакан с водой лакмус. В нейтральной среде лакмус остается фиолетовым.

Углекислый газ получаем действием соляной кислоты на мрамор — карбонат кальция.

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2↑ + h3O

Направим углекислый газ в стакан с раствором лакмуса. Фиолетовый лакмус становится красным – в стакане с водой появилась кислота.

Оборудование: пробирка, воронка, газоотводная трубка, штатив, пинцет, химический стакан.

Техника безопасности.

Следует соблюдать правила работы с растворами кислот. Не допускать попадания кислот на кожу и слизистые оболочки.

Химические свойства:

Для угольной кислоты характерны все свойства кислот.

1) Диссоциация – двухосновная кислота, диссоциирует слабо в две ступени, индикатор — лакмус краснеет в водном растворе:

h3CO3 ↔ H+ + HCO3-(гидрокарбонат-ион)

HCO3- ↔ H+ + CO32- (карбонат-ион)

2) с активными металлами

h3CO3 + Ca = CaCO3 + h3↑

3) с основными оксидами

h3CO3 + CaO = CaCO3 + h3O

4) с основаниями

h3CO3(изб) + NaOH = NaHCO3 + h3O

h3CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 2h3O

5) Очень непрочная кислота – разлагается

Соли угольной кислоты – карбонаты и гидрокарбонаты

Угольная кислота образует два ряда солей:

· Средние соли — карбонаты Na2СO3, (Nh5)2CO3

· Кислые соли — бикарбонаты, гидрокарбонаты NaHCO3 , Ca(HCO3)2

В природе встречаются:

CaCO3

Мел

мрамор

известняк

NaHCO3 – питьевая сода

K2CO3(поташ, в золе растений)

Na2CO3 – сода, кальцинированная сода

Na2CO3 x 10h3O – кристаллическая сода

Физические свойства:

Все карбонаты – твёрдые кристаллические вещества. Большинство из них в воде не растворяются. Гидрокарбонаты растворяются в воде.

Большинство из них в воде не растворяются. Гидрокарбонаты растворяются в воде.

Химические свойства солей угольной кислоты:

Общие свойства солей:

1) Вступают в реакции обмена с другими растворимыми солями

Na2CO3 + CaCl2 = CaCO3↓ + 2NaCl

2) Разложение гидрокарбонатов при нагревании

NaHCO3 t˚C → Na2CO3 + h3O + CO2↑

3) Разложение нерастворимых карбонатов при нагревании

CaCO3 t˚C → CaO+ CO2↑

4) Карбонаты и гидрокарбонаты могут превращаться друг в друга:

Опыт Взаимопревращение карбонатов и гидрокарбонатов

Пропускаем через раствор гидроксида кальция углекислый газ, получается нерастворимый карбонат кальция.

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 ↓ + h3O

Карбонаты – соли угольной кислоты, в которых замещены оба иона водорода. Когда замещен только один ион водорода – получаются гидрокарбонаты. Большинство карбонатов – нерастворимые соединения, все гидрокарбонаты – растворимые. Нерастворимый карбонат превращается в растворимый гидрокарбонат при пропускании через раствор углекислого газа.

CaCO3 + CO2 + h3O ↔ Ca(HCO3)2

При нагревании раствора гидрокарбоната выделяется углекислый газ, и вновь образуется нерастворимый карбонат кальция.

Ca(HCO3)2 = CaCO3↓ + CO2 + h3O

Оборудование: пробирка, воронка, газоотводная трубка, штатив, пинцет, спиртовка, держатель, химический стакан.

Техника безопасности. Следует соблюдать правила работы с растворами кислот. Не допускать попадания кислот на кожу и слизистые оболочки.

гидрокарбонаты в карбонаты

Me(HCO3)n + Me(OH)n → MeCO3+h3O

Me(HCO3)n t˚C → MeCO3↓+h3O+CO2↑

карбонаты в гидрокарбонаты

MeCO3+h3O+CO2= Me(HCO3)n

Специфические свойства:

1) Качественная реакция на CO32- карбонат – ион «вскипание» при действии сильной кислоты:

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + h3O + CO2↑

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

№ 1. Закончите уравнения осуществимых химических реакций:

CO 2+ KOH =

CO + Al =

h3CO3+ K2SO4 =

CO2( изб ) + NaOH =

С O2+ Na2O =

CaCO3+ CO2 + h3O =

CO2+ Ca(OH)2 =

CO + CaO =

CO2+ h3SO4 =

Ca(HCO3)2+ Ca(OH)2=

h3CO3+ NaCl =

C + ZnO =

№2.

Осуществите превращения по схеме:

1) Al 4 C 3→ CH 4→ CO 2→ CaCO 3→ Ca ( HCO 3)2→ CaCO 3

2) Ca → CaC 2→ Ca ( OH )2→ CaCO 3→ CO 2→ C

3) CO2 → h3CO3 → Na2CO3 → CO2

4) CaCO3 → CO2 → NaHCO3 → Na2CO3

№3. Решите задачи

1.Какой объем СО2 выделится (при н.у.) при обжиге 230 кг известняка, содержащего 10 % примесей.

2.Какой объём углекислого газа выделится при обжиге карбоната кальция массой 200 г

3. Сколько угольной кислоты можно получить при взаимодействии 2 л углекислого газа (н.у.) с водой, если выход кислоты составил 90% по сравнению с теоретическим

Рефлексия

- Я узнал (а) много нового…

- Мне это пригодится в моей жизни …

- На уроке было над, чем подумать …

- На все возникшие вопросы я получил (а) ответы ….

- На уроке я работал (а) добросовестно…

Домашнее задание

П. 27-29, упр. 14-20, задача 3 на стр. 91.

Насколько кислой является угольная кислота?

1. Шмидт Р.Ф., Thews G, ред. Физиология человека. Спрингер-Верлаг; Berlin: 1980. [Google Scholar]

Шмидт Р.Ф., Thews G, ред. Физиология человека. Спрингер-Верлаг; Berlin: 1980. [Google Scholar]

2. Во А., Грант А. Росс и Уилсон Анатомия и физиология здоровья и болезней. 10. Черчилль Ливингстон, Elsevier; Лондон: 2007. с. 22. [Google Scholar]

3. Честер Р., Джикелс Т. Морская геохимия. 3. Уайли-Блэквелл; Чичестер, Великобритания: 2012. [Google Scholar]

4. Миллс Г.А., Юри Х.К. Кинетика изотопного обмена между двуокисью углерода, бикарбонат-ионом, карбонат-ионом и водой. J Am Chem Soc. 1940;62:1019–1026. [Google Scholar]

5. Roughton FJW. Кинетика и быстрая термохимия угольной кислоты. J Am Chem Soc. 1941; 63: 2930–2934. [Google Scholar]

6. Ho C, Sturtevant JM. Кинетика гидратации углекислого газа при 25 град. Дж. Биол. Хим. 1963; 238 (10): 3499–3501. [PubMed] [Google Scholar]

7. Loerting T, Bernard J. Aqueous Carbonic Acid (h3CO3) Chem Phys Chem. 2010;11:2305–2309. [PubMed] [Google Scholar]

8. Landon J, Fawcett JK, Wynn V. Концентрация пирувата в крови, измеренная специальным методом у контрольных субъектов. Джей Клин Патол. 1962;15:579–584. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Джей Клин Патол. 1962;15:579–584. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

9. Hildebrand A, Lormes W, Emmert J, Liu Y, Lehmann M, Steinacker JM. Концентрация лактата в плазме и эритроцитах во время дополнительных упражнений. Int J Sports Med. 2000; 21: 463–468. [PubMed] [Google Scholar]

10. Dewick PM. Основы органической химии: для студентов факультетов фармации, медицинской химии и биологической химии. Уайли; Чичестер, Великобритания: 2006. [Google Scholar]

11. Tossell JA. Борная кислота, «угольная» кислота и N-содержащие оксикислоты в водном растворе: Ab Initio исследования структуры, pKa, сдвигов ЯМР и изотопных фракций. Геохим Космохим Акта. 2005;69: 5647–5658. [Google Scholar]

12. Штумм В., Морган Дж.Дж. Водная химия. 3. Уайли; New York: 1996. [Google Scholar]

13. Adamczyk K, Premont-Schwarz M, Pines D, Pines E, Nibbering ETJ. Наблюдение в реальном времени за образованием угольной кислоты в водном растворе. Наука. 2009;326(5960):1690–1694. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

14. Гиббонс Б.Х., Эдсолл Дж.Т. Скорость гидратации углекислого газа и дегидратации угольной кислоты при 25 град. Дж. Биол. Хим. 1963; 238 (10): 3502–3507. [PubMed] [Академия Google]

15. Росси-Бернарди Л., Бергер Р.Л. Экспресс-измерение pH стеклянным электродом — кинетика дегидратации угольной кислоты при 25 и 37 градусах. Дж. Биол. Хим. 1968;243(6):1297–1302. [PubMed] [Google Scholar]

16. Welch MJ, Lifton JF, Seck JA. Индикаторные исследования с радиоактивным кислородом-15. Обмен между углекислым газом и водой. J Phys Chem. 1969;73(10):3351–3356. [Google Scholar]

17. Магид Э., Турбек Б.О. Скорости спонтанной гидратации СО2 и реципрокной реакции в нейтральных водных растворах от 0 до 38 градусов. Biochim Biophys Acta, Gen Subj. 1968;165(3):515–524. [PubMed] [Google Scholar]

18. Pocker Y, Bjorkquist DW. Исследования гидратации углекислого газа и дегидратации бикарбоната в остановленном потоке в H3O и D2O — кислотно-основный и металлоионный катализ. J Am Chem Soc. 1977; 99 (20): 6537–6543. [Google Scholar]

J Am Chem Soc. 1977; 99 (20): 6537–6543. [Google Scholar]

19. Marlier JF, O’Leary MH. Влияние кинетических изотопов углерода на гидратацию углекислого газа и дегидратацию иона бикарбоната. J Am Chem Soc. 1984;106(18):5054–5057. [Google Scholar]

20. Соли А.Л., Бирн Р.Х. Кинетика гидратации и дегидратации системы CO2 и равновесное соотношение CO2/h3CO3 в водном растворе NaCl. Мар хим. 2002; 78: 65–73. [Академия Google]

21. Wang X, Conway W, Burns R, McCann N, Maeder M. Комплексное исследование реакций гидратации и дегидратации углекислого газа в водном растворе. J Phys Chem A. 2010;114:1734–1740. [PubMed] [Google Scholar]

22. Stirling A, Papai I. H 2 CO 3 Формы через HCO 3 − в воде. J Phys Chem B. 2010;114:16854–16859. [PubMed] [Google Scholar]

23. Мичелетти С., Лайо А., Парринелло М. Реконструкция плотности состояний с помощью метадинамики, зависящей от истории. Phys Rev Lett. 2004;92:170601. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

24. Галиб М., Ханна Г. Механическое понимание диссоциации и разложения угольной кислоты в воде через гидроксидный путь: исследование метадинамики Ab Initio. J Phys Chem B. 2011;115:15024–15035. [PubMed] [Google Scholar]

25. Forster T. Elektrolytische Dissoziation Angeregter Molecüle. З Электрохим. 1950;54:42. [Google Scholar]

26. Rini M, Magnes BZ, Pines E, Nibbering ETJ. Наблюдение в режиме реального времени за бимодальным переносом протона в кислотно-основных парах в воде. Наука. 2003;301(5631):349–352. [PubMed] [Google Scholar]

27. Rini M, Pines D, Magnes BZ, Pines E, Nibbering ETJ. Бимодальный перенос протона в кислотно-основных реакциях в воде. J Chem Phys. 2004;121(19):9593–9610. [PubMed] [Google Scholar]

28. Мохаммед О.Ф., Пайнс Д., Дрейер Дж., Пайнс Э., Нибберинг ETJ. Последовательный перенос протона через водные мостики в кислотно-основных реакциях. Наука. 2005;310(5745):83–86. [PubMed] [Google Scholar]

29. Мохаммед О.Ф., Пайнс Д., Нибберинг ETJ, Пайнс Е. Переключение растворителя, индуцированное основанием, в кислотно-основных реакциях. Angew Chem, Int Ed. 2007;46(9): 1458–1469. [PubMed] [Google Scholar]

Мохаммед О.Ф., Пайнс Д., Нибберинг ETJ, Пайнс Е. Переключение растворителя, индуцированное основанием, в кислотно-основных реакциях. Angew Chem, Int Ed. 2007;46(9): 1458–1469. [PubMed] [Google Scholar]

30. Мохаммед О.Ф., Пайнс Д., Пайнс Э., Нибберинг ETJ. Водный бимолекулярный перенос протона при кислотно-основной нейтрализации. хим. физ. 2007;341(1–3):240–257. [Google Scholar]

31. Siwick BJ, Bakker HJ. О роли воды в реакциях межмолекулярного переноса протона. J Am Chem Soc. 2007;129(44):13412–13420. [PubMed] [Google Scholar]

32. Siwick BJ, Cox MJ, Bakker HJ. Дальний перенос протона в водных кислотно-основных реакциях. J Phys Chem B. 2008; 112 (2): 378–389.. [PubMed] [Google Scholar]

33. Cox MJ, Bakker HJ. Параллельные пути переноса протона в водных кислотно-основных реакциях. J Chem Phys. 2008;128(17):174501. [PubMed] [Google Scholar]

34. Pines E, Huppert D. Наблюдение рекомбинации близнецов в переносе протона в возбужденном состоянии. J Chem Phys. 1986;84(6):3576–7. [Google Scholar]

1986;84(6):3576–7. [Google Scholar]

35. Pines E, Huppert D. Geminate Recombination Proton Transfer Reactions. Письмо о хим. физике. 1986;126(1):88–91. [Google Scholar]

36. Pines E, Huppert D, Agmon N. Рекомбинация близнецов в реакциях переноса протона в возбужденном состоянии — численное решение уравнения Дебая-Смолуховского с обратной реакцией и сравнение с экспериментальными результатами. J Chem Phys. 1988;88(9):5620–5630. [Google Scholar]

37. Agmon N, Pines E, Huppert D. Рекомбинация близнецов в реакциях переноса протона 0.2. Сравнение диффузионной и кинетической схем. J Chem Phys. 1988; 88: 5631–5638. [Google Scholar]

38. Крисинель Э.Б., Агмон Н. Сферическая симметричная задача диффузии. J Comput Chem. 1996; 17:1085–1098. [Google Scholar]

39. Дебай П. Скорость реакции в ионных растворах. Транс Электрохим Соц. 1942; 82: 265–272. [Google Scholar]

40. фон Смолуховски М. Versuch Einer Mathematischen Theorie der Koagulationskinetik Kolloider Lösungen. Z Phys Chem. 1917;92:129–168. [Google Scholar]

Z Phys Chem. 1917;92:129–168. [Google Scholar]

41. Collins FC, Kimball GE. Скорости реакций, контролируемые диффузией. J Коллоидная наука. 1949; 4: 425–437. [Google Scholar]

42. Сабо А. Теория диффузионного тушения флуоресценции. J Phys Chem. 1989; 93: 6929–6939. [Google Scholar]

43. Genosar L, Cohen B, Huppert D. Сверхбыстрая прямая фотокислотно-основная реакция. J Phys Chem A. 2000;104(29):6689–6698. [Google Scholar]

44. Коэн Б., Хупперт Д., Агмон Н. Неэкспоненциальная динамика Смолуховского в быстрой кислотно-основной реакции. J Am Chem Soc. 2000;122(40):9838–9839. [Google Scholar]

45. Коэн Б., Хупперт Д., Агмон Н. Диффузионно-ограниченная кислотно-основная неэкспоненциальная динамика. J Phys Chem A. 2001;105(30):7165–7173. [Google Scholar]

46. Хайнс Дж.Т. Физическая химия — перипатетический протон. Природа. 2007;446(7133):270. [PubMed] [Google Scholar]

47. Gösele UM. Кинетика реакций и диффузия в конденсированных средах. Прога Реакт Кинет. 1984; 13: 63–161. [Google Scholar]

Прога Реакт Кинет. 1984; 13: 63–161. [Google Scholar]

48. Райс С.А. Диффузионно-ограниченные реакции. Эльзевир; Амстердам: 1985. [Google Scholar]

49. Пайнс Д., Пайнс Э. Прямое наблюдение за степенным законом поведения в асимптотической релаксации к равновесию обратимой бимолекулярной реакции. J Chem Phys. 2001;115(2):951–3. [Google Scholar]

50. Лиде Д.Р., Кехиаян Х.В., редакторы. Справочник CRC по теплофизическим и термохимическим данным. КПР Пресс; Бока-Ратон, Флорида, США: 1994. [Google Scholar]

51. Yaws CL. Справочник Yaws по термодинамическим и физическим свойствам химических соединений. Кновель; Нью-Йорк: 2003. [Google Scholar] 9.0003

52. Вандер Донкт Э. Кислотно-основные свойства возбужденных состояний. Прога Реакт Кинет. 1970; 5: 273–299. [Google Scholar]

53. Мартынов И.Ю., Демяшкевич А.Б., Ужинов Б.М., Кузьмин М.Г. Реакции переноса протона в возбужденных электронных состояниях ароматических молекул. Russ Chem Rev. 1977;46(1):1–15. [Google Scholar]

[Google Scholar]

54. Сосны Э., Сосны Д. Диссоциация протона и взаимодействие растворенного вещества с растворителем после электронного возбуждения фотокислот. В: Elsaesser T, Van den Akker HJ, редакторы. Динамика сверхбыстрых водородных связей и процессы переноса протона в конденсированной фазе. Том. 23. Клювер Академик; Дордрехт, Нидерланды: 2002. стр. 155–184. [Академия Google]

55. Сосны D, Сосны E. Фотокислотность с помощью растворителя. В: Hynes JT, Klinman JP, Limbach HH, Schowen RL, редакторы. Реакции переноса водорода. Том. 1. Вайлей-ВЧ; Вайнхайм, Германия: 2007. стр. 377–415. Физико-химические аспекты I–III. [CrossRef] [Google Scholar]

56. Эйген М., Крузе В., Маасс Г., ДеМайер Л. Константы скорости протолитических реакций в водном растворе. Прога Реакт Кинет. 1964; 2:285. [Google Scholar]

57. Шоуп Д., Сабо А. Роль диффузии в связывании лиганда с макромолекулами и клеточными рецепторами. Биофиз Дж. 1982;40:33–39. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

58. Fuoss RM, Kraus CA. Свойства растворов электролитов. XV. Термодинамические свойства очень слабых электролитов. J Am Chem Soc. 1935; 57: 1–4. [Google Scholar]

Fuoss RM, Kraus CA. Свойства растворов электролитов. XV. Термодинамические свойства очень слабых электролитов. J Am Chem Soc. 1935; 57: 1–4. [Google Scholar]

59. Эйген М., Уилкинс Р.Г. Кинетика и механизм образования металлокомплексов. В: Клейнберг Дж., Мурманн Р.К., Фрейзер РТМ, Бауман Дж., редакторы. Механизмы неорганических реакций. Том. 49. Серия «Достижения в области химии». Американское химическое общество; Вашингтон, округ Колумбия, США: 1965. с. 55. [CrossRef] [Google Scholar]

60. Леффлер Дж. Э. Параметры описания переходных состояний. Наука. 1953; 117: 340–341. [PubMed] [Google Scholar]

61. Hammond GS. Корреляция скоростей реакции. J Am Chem Soc. 1955; 77: 334–338. [Google Scholar]

62. Kiefer PM, Hynes JT. Нелинейные соотношения свободной энергии для адиабатических реакций переноса протона в полярной среде. I. Фиксированное разделение донора и акцептора протонов. J Phys Chem A. 2002;106(9):1834–1849. [Академия Google]

63. Кифер П.М. , Хайнс Дж.Т. Нелинейные соотношения свободной энергии для адиабатических реакций переноса протона в полярной среде. II. Учет колебаний водородной связи. J Phys Chem A. 2002;106(9):1850–1861. [Google Scholar]

, Хайнс Дж.Т. Нелинейные соотношения свободной энергии для адиабатических реакций переноса протона в полярной среде. II. Учет колебаний водородной связи. J Phys Chem A. 2002;106(9):1850–1861. [Google Scholar]

64. Kiefer PM, Hynes JT. Кинетические изотопные эффекты для адиабатических реакций переноса протона в полярной среде. J Phys Chem A. 2003;107(42):9022–9039. [Google Scholar]

65. Kiefer PM, Hynes JT. Адиабатическая и неадиабатическая константы скорости переноса протона в растворе. Ионика твердого тела. 2004;168(3–4):219–224. [Google Scholar]

66. Kiefer PM, Hynes JT. Влияние полярности растворителя в зависимости от температуры на константы скорости адиабатического переноса протона и кинетические изотопные эффекты. Isr J Chem. 2004;44(1–3):171–184. [Google Scholar]

67. Криевой М.М., Конасевич Д.Е. Brønsted α и эффект первичного изотопа водорода: проверка теории Маркуса. Adv Chem Phys. 1972; 21: 243–252. [Google Scholar]

68. Криевой М. М., О С.В. Соотношения между константами скорости и равновесия для реакций переноса протона. J Am Chem Soc. 1973;95:4805–4810. [Google Scholar]

М., О С.В. Соотношения между константами скорости и равновесия для реакций переноса протона. J Am Chem Soc. 1973;95:4805–4810. [Google Scholar]

69. Kresge AJ. В кн.: Влияние изотопов на реакции, катализируемые ферментами. Клиланд В.В., О’Лири М.Х., Northrop DB, редакторы. Издательство Юниверсити-Парк; Балтимор, Мэриленд, США: 1977. с. 37. [Google Scholar]

70. Маркус Р.А. Необычные наклоны графиков свободной энергии в кинетике. J Am Chem Soc. 1969; 91 (26): 7224–7225. [Google Scholar]

71. Маркус Р.А. Энергетические и динамические аспекты реакций переноса протона в растворе. Faraday Symp Chem Soc. 1975; 10: 60–68. [Академия Google]

72. Маркус Р.А. Теоретические отношения между константами скоростей, барьерами и наклонами Бренстеда химических реакций. J Phys Chem. 1968; 72: 891–899. [Google Scholar]

73. Коэн А.О., Маркус Р.А. Наклон графиков свободной энергии в химической кинетике. J Phys Chem. 1968; 72: 4249–4256. [Google Scholar]

74. Маркус Р. А. Химическая и электрохимическая теория переноса электрона. Annu Rev Phys Chem. 1964; 15: 155–196. [Google Scholar]

А. Химическая и электрохимическая теория переноса электрона. Annu Rev Phys Chem. 1964; 15: 155–196. [Google Scholar]

75. Маркус Р.А., Сутин Н. Электронные переносы в химии и биологии. Биохим Биофиз Акта, Rev Bioenerg. 1985;811(3):265–322. [Google Scholar]

7.8: Кислотно-основные свойства солей

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 15161

Соли, помещенные в воду, часто реагируют с водой с образованием H 3 O + или OH — . Это известно как реакция гидролиза. В зависимости от того, насколько сильно ион действует как кислота или основание, он будет создавать различные уровни pH. Когда вода и соли реагируют, существует много возможностей из-за различной структуры солей. Соль может состоять из слабой кислоты и сильного основания, сильной кислоты и слабого основания, сильной кислоты и сильного основания или слабой кислоты и слабого основания. Реагенты состоят из соли и воды, а продукты состоят из сопряженного основания (из кислоты реакционной стороны) или сопряженной кислоты (из основания реакционной стороны). В этом разделе химии мы обсудим значения pH солей на основе нескольких условий.

Соль может состоять из слабой кислоты и сильного основания, сильной кислоты и слабого основания, сильной кислоты и сильного основания или слабой кислоты и слабого основания. Реагенты состоят из соли и воды, а продукты состоят из сопряженного основания (из кислоты реакционной стороны) или сопряженной кислоты (из основания реакционной стороны). В этом разделе химии мы обсудим значения pH солей на основе нескольких условий.

Когда солевой раствор является щелочным или кислым?

Существует несколько руководящих принципов, обобщающих результаты:

- Соли, полученные из сильных оснований и сильных кислот, не гидролизуются. pH останется нейтральным при 7. Галогениды и щелочные металлы диссоциируют и не влияют на H + , поскольку катион не изменяет H + , а анион не притягивает H + из воды. Вот почему NaCl является нейтральной солью. Всего: Соли, содержащие галогениды (кроме F —) и щелочные металлы (кроме Be 2 + ), будут диссоциировать на ионы-спектаторы.

- Соли, состоящие из сильных оснований и слабых кислот, гидролизуются, что придает им рН выше 7. вода в реакции. Это приведет к тому, что вода будет действовать как кислота, которая в этом случае оставит ион гидроксида (OH —) . Катион будет из сильного основания, то есть из щелочного или щелочноземельного металла, и, как и прежде, он диссоциирует на ион и не повлияет на H + .

- Соли слабых оснований и сильных кислот гидролизуются, в результате чего его рН составляет менее 7 . Это связано с тем, что анион станет ионом-спектатором и не сможет притягивать H + , а катион слабого основания отдаст воде протон , образуя ион гидроксония.

- Соли слабого основания и слабой кислоты также гидролизуются, как и другие, но немного сложнее и требуют учета K a и K b . Какая бы кислота ни была сильнее, она будет доминирующим фактором при определении того, является ли она кислотной или основной.

Катион будет кислотой, а анион будет основанием и будет образовывать либо ион гидроксония, либо ион гидроксида, в зависимости от того, какой ион легче реагирует с водой.

Катион будет кислотой, а анион будет основанием и будет образовывать либо ион гидроксония, либо ион гидроксида, в зависимости от того, какой ион легче реагирует с водой.

Соли полипротоновых кислот

Не пугайтесь солей полипротоновых кислот. Да, они крупнее и «круче», чем большинство других солей. Но с ними можно обращаться точно так же, как и с другими солями, только с немного большей математикой. Во-первых, мы знаем несколько вещей:

- Это все еще просто соль. Все вышеперечисленные правила остаются в силе. К счастью, поскольку мы имеем дело с кислотами, pH соли полипротонной кислоты всегда будет больше 7.

- Так же, как полипротонные кислоты теряют H 9{-11}\).

Это означает, что при расчете значений K b CO 3 2 — , K b первой реакции гидролиза будет \(K_{b1} = \dfrac{K_w} {K_{a2}}\), так как он пойдет в обратном порядке.

Краткое изложение кислотно-основных свойств солей Тип решения Катионы Анионы рН Кислотный Из слабых оснований NH 4 + , Al 3 + , Fe 3+

Из сильных кислот: Cl — , Br — , I — , NO 3 — , ClO 4 —

< 7 Базовый С сильных оснований: Группа 1 и Группа 2, но не Be 2+ Из слабых кислот: F — , NO 2 — , CN — , CH 3 COO —

> 7 Нейтральный С сильных оснований: Группа 1 и Группа 2, но не Be 2 + .

Из сильных кислот: Cl — , Br — , I — , NO 3 — , ClO 4 —

= 7 Вопросы

- Предскажите, является ли рН каждой из следующих солей, помещенных в воду, кислой, щелочной или нейтральной.

- NaOCl (т)

- КСН (с)

- NH 4 NO 3 (s)

- Найти рН раствора 0,200 М NH 4 NO 3 где (К a = 1,8 * 10 -5 ).

- Найти рН раствора 0,200 М Na 3 PO 4 где (К а 1 = 7,25 * 10 -5 , К а2 50 2 50 — = 16,33 К а3 = 3,98*10 9-]\]

\[pH = 12,77\]

Практические вопросы

- Почему соль, содержащая катион сильного основания и анион слабой кислоты, образует щелочной раствор?

- Почему соль, содержащая катион слабого основания и анион сильной кислоты, образует кислый раствор?

- Как значения K a или K b помогают определить, будет ли доминирующей движущей силой реакции слабая кислота или слабое основание?

Ответы на эти вопросы можно найти в разделе прикрепленных файлов внизу страницы.

- Предскажите, является ли рН каждой из следующих солей, помещенных в воду, кислой, щелочной или нейтральной.

Катион будет кислотой, а анион будет основанием и будет образовывать либо ион гидроксония, либо ион гидроксида, в зависимости от того, какой ион легче реагирует с водой.

Катион будет кислотой, а анион будет основанием и будет образовывать либо ион гидроксония, либо ион гидроксида, в зависимости от того, какой ион легче реагирует с водой.