Тракторы и автомобили 2

Оглавление

1. Тракторы и автомобили 3

2. Сельскохозяйственные машины 4

3. Механизация животноводства 5

4. Электрификация сельскохозяйственного производства 11

5. Эксплуатация машинно-тракторного парка 13

Библиография 15

1. Тракторы и автомобили

Уравновешивание двигателей внутреннего сгорания. Конструкции механизмов уравновешивания двигателей

Различают внешнюю и внутреннюю неуравновешенности поршневых двигателей внутреннего сгорания. Внешняя неуравновешенность характеризуется наличием периодических сил инерции, а так же опрокидывающего момента, которые передаются на опоры двигателя и далее на раму трактора. Внутренняя неуравновешенность характеризуется возникновением под действием воспринимаемых двигателем нагрузок в поперечных сечениях блока цилиндров перерезывающих сил, а так же моментов упругих сил, которые называют внутренними изгибающими моментами и внутренними скручивающими моментами.

Уравновешенность — это такое состояние двигателя, при котором на установившемся режиме работы на его опоры передаются постоянные по значению и направлению силы и моменты.

Для уравновешивания сил инерции и моментов этих сил в многоцилиндровых двигателях необходимо, чтобы равнодействующие в плоскостях, проходящих через ось вала, а так же сумма этих сил относительно выбранной оси равнялась нулю. При разработке конструкций двигателей стремятся к тому, чтобы уменьшить влияние свободных сил моментов. Для этих целей применяют следующие конструктивные мероприятия: выбор соответствующего числа и расположения цилиндров и схемы расположения кривошипов, установку простейших противовесов и сложных уравновешивающих механизмов. Обеспечение конструктивно предусмотренной уравновешенности двигателя достигается выполнением соответствующих требований при производстве деталей, их сборке и регулировке, а так же при ремонте и эксплуатации двигателей. При этом обращают внимание на:

1) Соблюдение допусков на масса и размеры всего.

2) проведение статической и динамической балансировки коленчатого вала.

3) достижение идентичности протекания рабочего процесса во всех цилиндрах.

2. Сельскохозяйственные машины

Машины для сушки зерна

Длительное хранение зерна без его порчи возможно лишь при его кондиционной влажности (14% — для зерновых, 11-13% — для масленичных культур). Когда влага в зерне находится химически связанном состоянии. При большой влажности появляется свободная влага, в зерне активизируются биологические процессы, усиливается дыхание зерна, что приводит к выделению углекислого газа. При определенных условиях (повышенное давление) углекислого газа превращается в углекислоту, так каждые 100 г пшеницы при влажности 15% выделяют 0,27 см3 , при влажности 18% — 6,03 см3 , при влажности 21% — 12,5 см3 .

1 г углекислоты выделяет 15 калорий тепла. В закрытом — 28 калорий. Это причина самосогревания зерна.

Различают три стадии самосогревания зерна:

1. температура нагрева зерна 24-28°С. При этом зерно не отпотевает, не снижается его сыпучесть, отсутствуют посторонние запахи, такое зерно хранить можно.

2. температура 35-38°С. Наблюдается его отпотевание, снижается сыпучесть особенно у ячменя и овса, появляется легкий запах солода или печенного хлеба, зерно требует немедленной сушки, так как начинает терять вкусовые свойства.

3. температура – 48-50°С. Зерно сильно отпотевает, резко снижается его сыпучесть, а ячмень и овес теряет ее вообще, появляется плесень и резкий запах, зерно потеряло и вкусовые, и посевные свойства.

Так как зерно поступает от комбайна с влажностью более 14%, требуется его сушка. Сушку зерна проводят в естественных и искусственных условиях. При естественной сушке зерно на твердой поверхности расстилают слоем от 20 до 25 см. с постоянным перемешиванием. Этот способ прост, не требует лишних затрат, но его применяют при относительной влажности воздуха до 80%. При искусственных условиях просушивание проводят в специальных зерносушилках. В настоящее время выпускают сушки сашного типа СЗС-8, СЗШ-8, СЗ-10. Сашные сушки — дорогостоящее оборудование и могут сушить зерно с исходной влажностью до 21%.

Барабанные сушилки более просты, сушат с любой исходной влажностью, но за счет жесткого режима сушки (влажность 8%, теплоноситель 130-210°С) и механического воздействия семена, их травмирование достигает до 15%.

Сушки (ромбические, камерные, треугольные) изготавливают непосредственно в хозяйстве. Для длительного и временного хранения зерна и его подсушки применяют бункера активного вентилирования БВ-25, БВ-40. отделение бункеров ОБВ-100.

3. механизация животноводства

Машины для уборки и транспортировки навоза за пределы производственных помещений

Система уборки и транспортировки навоза за пределы производственных помещений должна удовлетворять следующим требованиям:

· обеспечивать постоянную и легко поддерживаемую чистоту помещений для содержания животных, а также проходов и ограждений;

· ограничивать образование и проникновение вредных газов в зону обитания животных;

· быть удобной в эксплуатации и не требовать больших затрат труда на управление, ремонт и санитарно-профилактическую обработку;

· исключать проникновение заразных начал с навозом из одной секции в другую.

Скребковые транспортеры кругового движения

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-3.0Б.

Предназначен для уборки навоза из животноводческих помещений и погрузки его в транспортные средства. Состоит из горизонтального и наклонного транспортеров, каждый из которых имеет свою приводную станцию, и шкафа управления. Горизонтальный транспортер, состоящий из кованой цепи со скребками, поворотных устройств и приводной станции, размещается в открытом бетонированном лотке, внутренняя стенка и дно которого облицованы досками. Натяжение цепи горизонтального транспортера осуществляется путем перемещения подвижной рамы приводной станции. Поворотные устройства устанавливаются за пределами стойл для животных на расстоянии не менее 500 мм. В случае размещения поворотных устройств в пределах крайних стойл устройства закрывают съемными щитами.

Наклонный транспортер имеет такую же, как у горизонтального, кованую цепь со скребками, металлический желоб с опорной стойкой, поворотное устройство и привод. Натяжение цепи регулируется перемещением привода. Транспортер устанавливается под углом к горизонту не более 30° и обеспечивает подачу навоза на высоту 2680 мм от нулевой отметки пола коровника. Скорость движения цепи наклонного транспортера значительно выше, чем горизонтального, что обеспечивает выгрузку жидкого навоза. Высота помещения, в котором устанавливается наклонный транспортер, должна быть не менее 3350 мм. При температуре воздуха ниже —10°С это помещение должно отапливаться.

Транспортер поставляется в комплекте с пускозащитной аппаратурой, электрическим кабелем для подсоединения электродвигателей, трубами для прокладки этого кабеля и анкерными болтами.

Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160. Предназначен для уборки навоза из животноводческих помещений с одновременной погрузкой его в транспортные средства на фермах крупного рогатого скота во всех климатических зонах страны. Состоит из самостоятельных горизонтального и наклонного транспортеров и шкафа управления. Горизонтальный транспортер состоит из круглозвенной термически обработанной цепи с укрепленными на ней металлическими скребками, автоматического натяжного и поворотных устройств и привода, включающего электродвигатель, двухступенчатый редуктор с передаточным числом 38, 86 и ременную пятиручьевую передачу. Горизонтальный транспортер укладывается в бетонный лоток, внутренняя часть дна которого армируется стальной полосой 4 х 20 мм. Наклонный транспортер включает такую же, как у горизонтального, круглозвенную цепь со скребками, металлический желоб с опорной стойкой, поворотное и натяжное устройства и привод, состоящий из электродвигателя и двухступенчатого цилиндрического редуктора с передаточным числом 27, 85.

При температуре воздуха ниже —10°С помещение, в котором размещается наклонный транспортер, должно отапливаться. Наклонный транспортер устанавливается под углом не более 30° к горизонту и обеспечивает подачу навоза на высоту 2650 мм от нулевой отметки пола коровника. Высота помещения, в котором устанавливается транспортер, должна быть не менее 3350 мм.

В комплект поставки транспортера входят запасные части, анкерные болты и 162 пог. м полосы 40 х 200 мм. Защитно-пусковая аппаратура смонтирована в шкафу управления, входящем в комплект поставки. Электрический кабель и трубы для него в комплект поставки не входят.

Скреперные установки возвратно-поступательного движения

Установка скреперная УС-15. Предназначена для уборки навоза из открытых навозных проходов животноводческих помещений при боксовом и комбибоксовом способах содержания животных и подачи его в поперечный канал. Установка убирает навоз одновременно из двух навозных проходов шириной 1800—3000 мм. Состоит из привода с механизмом реверсирования, цепного контура, двух скреперов и щита управления. Привод состоит из редуктора, механизма реверсирования и рамы. Механизм реверсирования приводится в движение приваренным к одному из звеньев цепи упором. Скрепер состоит из ползуна, шарнирно закрепленных на нем скребков и смонтированного внутри ползуна натяжного устройства. Внутри скребков имеется выдвижной резиновый чистик. В цепном контуре может быть использована круглозвенная цепь 16 х 80, унифицированная с цепью транспортера ТСН-160 — основное исполнение, и кованая цепь, унифицированная с цепью транспортера ТСН-3.0Б — исполнение 01.

mirznanii.com

Тракторы и автомобили

Федеральное агентство по образованию РФ

ФГОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум»

Контрольная работа

Тракторы и автомобили

Кемерово-2009

Содержание

1.Уравновешенность четырехцилиндрового двигателя на примере А-41…….3

2.Возможные неисправности и износы в механизме газораспределения; их признаки, причины и устранение…………………………………………………5

3.Начертите схему, опишите работу ограничителя вращения коленчатого вала ЗМЗ-53А………………………………………………………………………5

4.Опишите процесс зарядки аккумуляторной батареи, порядок приготовления и заливки электролита, безопасные приемы при этих работах…………………8

5.Начертите схему и объясните устройство магнето высокого напряжения. Причины недостаточного распространения……………………………………10

6.Задание..………………………………….……………………………………..13

Список литературы………………………………………………………………14

1.Уравновешенность четырехцилиндрового двигателя на примере А-41

Рисунок 1. Двигатель А-41 (разрез): 1— коленчатый вал; 2— распределительный вал; 3 — шатун; 4— поршень;5— вентилятор; 6— водяной насос; 7— блок-картер; 8— головка цилиндров; 9— клапан; 10— клапанная коробка; 11— фильтр тонкой очистки 12— сапун; 13— выпускной коллектор; 14— впускной коллектор; 5— декомпрессионный механизм;16—воздухоочиститель; 17— маховик; 18—муфта сцепления;19— поддон;20— уравновешивающий механизм; 21— маслоприемник; 22 –масляный насос.

Понятие об уравновешенности двигателя. При работе поршневых ДВС возникают силы инерции возвратно-поступательно движущихся и вращающихся масс, моменты от этих сил, а также крутящий и опрокидывающий момент.

Все эти силы и моменты, непрерывно изменяясь по значению и направлению, передаются на опоры двигателя и раму. При этом возникают вибрации, снижающие эффективную мощность и топливную экономичность вследствие затраты энергии на возбуждение вибрации и дополнительные механические потери; ослабляются крепления агрегатов и деталей, что ускоряет в итоге износ деталей; нарушаются регулировки, снижается надежность контрольно-измерительных приборов.

Поэтому уменьшение влияния переменных сил и моментов, действующих на двигатель относится к числу основных требований, предъявляемых к ДВС.

Уравновешенным считают двигатель, на опоры которого при установившемся режиме работы передаются постоянные по назначению и направлению силы и моменты.

Уравновешенности двигателя достигают соблюдением следующих требований при его производстве, сборке, регулировке, ремонте и эксплуатации: соблюдают допуски на массы и размеры поршней, шатунов коленчатого вала и других деталей; проводят статистическую и динамическую балансировку коленчатого вала; достигают идентичности протекания рабочего цикла во всех цилиндрах за счет одинакового их наполнения, одинаковых степеней сжатия и одинаковой регулировки зажигания или впрыскивания топлива по цилиндрам.

Итак, уравновешивание – это комплекс конструктивных, производственных и эксплуатационных мероприятий, направленных на уменьшение или полную компенсацию сил инерции и их моментов.

В четырехцилиндровых двигателях коленчатый вал имеет расположение колен через 180%, как бы два зеркально отраженных коленчатых вала двухцилиндрового двигателя.

В этом двигателе силы инерции 1-го порядка также уравновешены.

Силы инерции 2-го порядка неуравновешенны, кроме А-41.

Очень часто специальные механизмы их уравновешивания не применяются. Схема коленчатого вала определяет порядок работы цилиндров:1-3-4-2 или 1-2-4-3. Первый применяют чаще.

2.Возможные неисправности и износы в механизме газораспределения; их признаки, причины и устранение

Наиболее заметный внешний признак неисправности в механизме газораспределения – стук в зоне расположения клапанов, распределительных зубчатых колес и распределительного вала, снижение плотности посадки клапанов в гнезде (клапан «сечет»).

Причины нарушения плотности посадки клапанов: изменения тепловых зазоров; заклинивание стержней клапанов в направляющих втулках; нагар или повреждения на фасках клапанов и седлах гнезд; потеря упругости или поломка клапанных пружин.

При полном разрушении клапанных пружин у двигателей с верхними подвесными клапанами происходит разъединение замка клапана и пружины («рассухаривание» клапанов), после чего они попадают в цилиндр со всеми вытекающими тяжелыми последствиями.

В результате всех неисправностей уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход топлива, а также нарушаются фазы газораспределения.

При ЕТО и ТО-1 проверяют работу клапанов на слух. При ТО-2 проверяют и при необходимости регулируют тепловой зазор. При ТО-3 притирают фаску клапана к гнезду.

3.Начертите схему, опишите работу ограничителя вращения коленчатого вала ЗМЗ-53А

Коленчатый вал. Крутящий момент с коленчатого вала передается на трансмиссию автомобиля и используется для привода в движение различных механизмов двигателя. Коленчатый вал испытывает большие нагрузки и подвергается скручиванию, изгибу и механическому изнашиванию.

Основные части коленчатого вала показаны на рисунке. Передний конец вала называют носок 23, задний — пятка. По одной оси расположены коренные шейки 2. Они щеками соединяются с шатунными шейками 4. Вал, у которого коренные шейки чередуются 4 5 с шатунными, называется полноопорным.

В четырехцилиндровых рядных двигателях шатунные шейки расположены через 180°, в шестицилиндровых рядных — через 120°, в У-образных шестицилиндровых — через 240°, в восьмицилиндровых — через 90°.

Коленчатый вал изготовляют горячей штамповкой из легированной стали или отливают из высокопрочного чугуна (для двигателей ЗМЗ, ВАЗ). На некоторых валах имеются противовесы 11, которые отливают вместе с валом или крепят к нему болтами.

На носке коленчатого вала крепят шестерни 1 и 28, шкивы 26 для привода механизма газораспределения и вентилятора. В носок вворачивают также болт 24 с храповиком для проворачивания коленчатого вала вручную. На пятке крепят маховик 13, устанавливая его только в одном положении. Это обеспечивают специальные штифты или болты крепления, расположенные несимметрично.

Шейки сначала тщательно обрабатывают, затем закаливают на глубину З…5мм токами высокой частоты (ТВЧ), после чего шлифуют и полируют. Переход от цилиндрической части шейки на щеки выполнен плавным в виде галтели 10 (рис. 2). Через щеки (от коренных шеек к шатунным) просверлены каналы 12 для подвода масла.

В шатунных шейках высверлена полость 7, которая работает как ступень центробежной очистки масла. Наличие полости уменьшает массу вала. Внутри полости осаждаются механические примеси.

Перемещение коленчатого вала в осевом направлении ограничивается упорными полукольцами 16, которые обычно устанавливают на заднем коренном подшипнике. На носке и пятке вала выполняют уплотнения (самоподжимные манжеты, сальники или буртики), которые предотвращают течь масла из картера наружу. На валу некоторых двигателей дополнительно нарезана маслосгонная резьба левой нарезки, по которой при вращении вала масло возвращается в картер.

Маховик служит для накопления кинетической энергии во время рабочих ходов. Затем эта энергия используется для совершения вспомогательных тактов, снижения неравномерности вращения коленчатого вала, при разгоне машины и при резком увеличении нагрузки (переезд препятствия, подъем плуга и т. д.). На маховик напрессовывают шестерню («венец»), через которую осуществляется раскрутка двигателя при его пуске.

На внешнюю цилиндрическую поверхность маховика наносят метки ВМТ (обычно первого цилиндра) или градусную сетку углов его поворота от ВМТ. Плоскость маховика, через которую передается момент на диски муфты сцепления, тщательно обрабатывают. Маховик чаще всего отливают из серого чугуна.

Коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением подвергают динамической и статической балансировке с целью снижения вибрации двигателя и износа коренных подшипников.

Рисунок 2. Коленчатый вал и вкладыши: а- часть коленчатого вала; б, в-вкладыши шатунного и коренного подшипника; 1-коренная шейка; 2-вкладыш,3-перегородка блок-картера;4,12-каналы;5-пробка;6-шатунная шейка;7-полость;8-трубка;9-щека;10-галтель;11-противовес;13-усик;14-отверстие; 15-канавка;16-упорные полукольца; А-слой механических примесей; Б,В- метки.

4.Опишите процесс зарядки аккумуляторной батареи, порядок приготовления и заливки электролита, безопасные приемы при этих работах

В зависимости от климатической зоны, в которой эксплуатируются аккумуляторные батареи, в них заливают различный по плотности электролит. Плотность заливаемого в сухозаряженные батареи электролита должна быть на 0,02 г/см3 ниже, чем у заряженной батареи, рекомендуемой для данной климатической зоны и времени года. Для очень холодной зоны (средняя месячная температура в январе от —50 до —30 °С) плотность электролита, приведенная к 25 °С, у заряженного аккумулятора должна быть: зимой —1,30, летом — 1,26; для холодной зоны (от —30 до — 15 °С) — круглый год 1,28; для умеренной (от —15 до —4 °С) — круглый год 1,26; для жаркой (от 4 до 15 °С) — 1,24; для влажной теплой (от 4 до 6 °С) — 1,22. Отклонение плотности электролита от приведенных значений допустимо на ±0,01 г/см3.

Плотность электролита меняется в зависимости от температуры. При понижен и;1 температуры электролита на один градус плотность его увеличивается на 0,0007 г/см3 и наоборот, при повышении на один градус уменьшается на 0,0007 г/см3. Ее замеряют денсиметром со шкалами 1,10…1,30 и 1,20… 1,40 с ценой деления 0,01. Температуру электролита определяют по термометру. После замера данной плотности и температуры электролита определяют его плотность, приведенную к температуре 25 °С. На каждые 15° изменения температуры поправка к показанию денсиметра составляет 0,01. Поправку прибавляют к показаниям денсиметра, если температура выше 30 °С и вычитают, если она ниже 20 °С.

mirznanii.com

Грузовые автомобили, тракторы, пневмоколесные тягачи

Строительные машины и оборудование, справочник

Грузовые автомобили, тракторы, пневмоколесные тягачи

Категория:

Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины

Грузовые автомобили, тракторы, пневмоколесные тягачи

Одним из основных этапов технологического процесса современного индустриального городского строительства является доставка к месту производства работ строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, осуществляемая транспортными машинами — грузовыми автомобилями и колесными тягачами, прицепными и полуприцепными специализированными или общего назначения транспортными средствами. Выбор типа транспортных средств определяется характером и количеством перемещаемых грузов, дальностью перевозок, состоянием дорог и временем, отведенным на их доставку. Кроме грузоперевозок автомобили, тракторы и тягачи используют как тяговые средства прицепных и полуприцепных строительных машин, а также в качестве унифицированной базы навесных строительных машин — экскаваторов, кранов, погрузчиков, бульдозеров, скреперов, бурильных и сваебойных установок и т. п. Отдельные узлы автомобилей, тракторов и тягачей используют в строительных машинах.

Грузовые автомобили обладают сравнительно большой скоростью передвижения (до 80 км/ч), маневренностью, малым радиусом поворота, могут преодолевать довольно крутые подъемы и спуски, приспособлены для работы с прицепами, полуприцепами общего и специального назначения, а также могут быть оснащены погрузоч-но-разгрузочными механизмами. Различают автомобили общего назначения и специализированные. К автомобилям общего назначения относят машины с кузовом в виде открытой сверху платформы с бортами, бортовые автомобили повышенной проходимости со всеми ведущими колесами и увеличенным количеством осей, а также автомобили-тягачи, оборудованные сцепными устройствами для работы с прицепами, полуприцепами и роспусками.

Грузовые автомобили массового производства имеют единую конструктивную схему и состоят из трех основных частей (рис. 2.1, а, б): двигателя, шасси и кузова для груза. Кузова бортовых автомобилей представляют собой деревянную или металлическую платформу с откидными бортами и предназначаются для перевозки преимущественно штучных грузов. Вместе с одноосными прицепами бортовые автомобили применяют для перевозки длинномерных грузов — труб, свай, бревен, проката металлов и т. п. Грузоподъемность отечественных бортовых автомобилей 0,8… 14 т.

Рис. 2.1. Грузовые автомобили общего назначения

На базе стандартных шасси с укороченными базой и задним свесом рамы промышленностью выпускаются автомобильные тягачи седельного типа (рис. 2.1, в), работающие в сцепе с одно- и двухосными полуприцепами. На раме шасси такого тягача крепится опорная плита и седельно-сцепное устройство 4, воспринимающее силу тяжести груженого полуприцепа и служащее для передачи ему тягового усилия, развиваемого автомобилем. Применение автомобильных тягачей седельного типа с полуприцепами позволяет лучше использовать мощность двигателя и значительно увеличить грузоподъемность автомобиля. Седельные автотягачи способны работать с гружеными полуприцепами массой 4…25 т.

На грузовых автомобилях применяют двигатели внутреннего сгорания — карбюраторные и дизели (наиболее распространены). Шасси состоит из гидромеханической или механической трансмиссии (силовой передачи), ходовой части и механизмов управления машиной. Мощность двигателя автомобилей 50… 220 кВт.

Трансмиссия (рис. 2.2) передает крутящий момент от вала двигателя к ведущим колесам, а также приводит в действие различное оборудование, установленное на автомобиле.

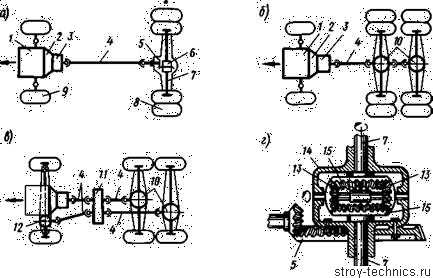

Рис. 2.2. Схемы механических трансмиссий грузовых автомобилей

В него входят: – постоянно замкнутая дисковая фрикционная муфта (сцепление) для плавного соединения и быстрого разъединения работающего двигателя с трансмиссией; – ступенчатая коробка передач с переменным передаточным числом для изменения величины крутящего момента, подводимого к ведущим колесам в зависимости от условий движения, обеспечения движения автомобиля задним ходом и разъединения работающего двигателя с трансмиссией при длительных остановках машины; – карданный вал, передающий крутящий момент под меняющимся углом от коробки передач к подрессоренному заднему мосту; – главная передача (одинарная или двойная), передающая движение под прямым углом к полуосям и увеличивающая тяговую силу на ведущих колесах; – дифференциал для распределения крутящего момента между ведущими колесами, обеспечивающий их вращение с различными угловыми скоростями при движении автомобиля на поворотах и по неровной поверхности; – полуоси (валы), передающие крутящий момент к закрепленным на них ведущим колесам.

Главную передачу, дифференциал и полуоси, заключенные в кожух, называют ведущим мостом.

Грузовые автомобили обозначают колесной формулой АхБ, где А — общее количество колес, Б — число ведущих колес, причем сдвоенные скаты задних мостов считают за одно колесо. Отечественная промышленность выпускает бортовые автомобили и седельные тягачи: двухосные с колесной формулой 4×2 и 4×4, трехосные с колесной формулой 6×4, 6×6. Автомобили с колесной формулой 4×2 и 6×4 относят к машинам ограниченной (дорожной) проходимости и предназначены для эксплуатации по усовершенствованным и грунтовым дорогам. Автомобили с колесной формулой 4×4 и 6×6 относят к машинам повышенной и высокой проходимости и могут эксплуатироваться в условиях пересеченной местности и бездорожья. На рис. 2.2, а показана схема механической трансмиссии автомобиля с колесной формулой 4×2, на рис. 2.2, б — с колесной формулой 6×4. У автомобиля с колесной формулой 6×6 (рис. 2.2, в) передний ведущий мост с управляемыми колесами и задние ведущие мосты приводятся в действие от раздаточной коробки через карданные валы 4.

Составными частями дифференциала (рис. 2.2, г) являются полуосевые шестерни 15, закрепленные на полуосях 7, сателлиты 13 и коробка 14, на которой закреплена ведомая шестерня главной передачи 5. При прямолинейном движении автомобиля по ровной дороге полуоси с шестернями 15 вращаются с одинаковой скоростью, равной скорости вращения коробки 14, а сателлиты остаются неподвижными относительно своих осей. Если одно из ведущих колес будет испытывать большее сопротивление дороги, сателлиты начнут перекатываться по замедлившей свое вращение полуосевой шестерне, при этом вторая полуосевая шестерня за счет вращения сателлитов относительно своих осей начнет вращаться быстрее.

В трансмиссии автомобилей, работающих с автономным погру-зочно-разгрузочным оборудованием, самосвальными прицепами и полуприцепами, а также используемых в качестве базы строительных машин, дополнительно включена коробка отбора мощности для привода насосов гидросистемы подъемных механизмов и навесного рабочего оборудования. Ходовая часть автомобиля состоит из несущей рамы, на которой монтируются все агрегаты, кузов и кабина водителя, переднего и заднего мостов с пневмоколесами и упругой подвески, соединяющей несущую раму с мостами. Колеса автомобилей нормальной проходимости имеют пневматические шины высокого (0,5…0,7 МПа) давления, а автомобилей повышенной проходимости — шины низкого (0,17…0,49 МПа) давления с увеличенной опорной поверхностью. Механизмы управления объединены в две независимые системы: рулевую — для изменения направления движения автомобиля посредством поворота передних управляемых колес и тормозную — для снижения скорости и быстрой остановки машины.

Тракторы применяют для транспортирования на прицепах строительных грузов и оборудования по грунтовым и временным дорогам, вне дорог, в стесненных условиях, а также передвижения и работы навесных и прицепных строительных машин. Они делятся на сельскохозяйственные, промышленные и специальные (для горных, подводных, подземных и других специальных работ). По конструкции ходового оборудования различают гусеничные и колесные тракторы. Главным параметром тракторов является максимальное тяговое усилие на крюке, по величине которого (в тс) их относят к различным классам тяги. В строительстве используют тракторы сельскохозяйственного типа классов тяги 1,4; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 15 и 25 (по сельскохозяйственной классификации) и промышленного типа классов тяги 10; 15; 25; 35; 50 и 75 (по промышленной классификации). Тракторы промышленного типа по своим конструктивно-эксплуатационным параметрам наиболее полно соответствуют требованиям, предъявляемым к тяговым средствам и базовым машинам в строительстве. Класс тяги по промышленной классификации означает максимальную силу тяги без догрузки навесным оборудованием на передаче со скоростью 2,5…3 км/ч для гусеничных и З…3,5 км/ч для колесных тракторов, обеспечивающей эффективную работу с землеройным оборудованием.

Пневмоколесные тракторы обладают сравнительно большими (до 40 км/ч) скоростями передвижения, высокой мобильностью и маневренностью. Их используют как транспортные машины и как базу для установки различного навесного оборудования (погрузочного, кранового, бульдозерного и землеройного), применяемого при производстве землеройных и строительно-монтажных работ небольших объемов на рассредоточенных объектах. Наиболее эффективно пневмоколесные тракторы используют на дорогах с твердым покрытием. Сравнительно высокое удельное давление на грунт (0,2…0,4 МПа) снижает проходимость машин. Мощность их двигателей 47…220 кВт.

Гусеничные тракторы характеризуются значительным тяговым усилием на крюке (не менее 30 кН), надежным сцеплением гусеничного хода с грунтом, малым удельным давлением на грунт (0,02…0,06 МПа) и высокой проходимостью. Их скорость не превышает 12 км/ч. Мощность двигателей гусеничных тракторов 55…600 кВт.

Основные узлы пневмоколесных и гусеничных тракторов — двигатель, силовая передача (трансмиссия), остов (рама), ходовое устройство, система управления, вспомогательное и рабочее оборудование. Рабочее оборудование предназначено для использования полезной мощности двигателя при работе трактора с навесными и прицепными машинами. К рабочему оборудованию относят прицепное устройство, валы отбора мощности, приводные шкивы и гидравлическую навесную систему.

Гусеничные тракторы оснащают дизелями, гидромеханическими и электромеханическими Расположение двигателя может быть передним (рис. 2.3, а), средним и задним (рис. 2.3, о). Наибольшее распространение получили гусеничные тракторы с передним расположением двигателя и механическими трансмиссиями. Трансмиссия служит для передачи крутящего момента от вала двигателя к ведущим звездочкам гусеничных лент (гусениц), плавного трогания и остановки машины, изменения тягового усилия трактора в соответствии с условиями движения, изменения скорости и направления его движения, а также привода рабочего оборудования.

Рис. 2.3. Гусеничные тракторы механическими, трансмиссиями.

Рис. 2.4. Схемы механических трансмиссий гусеничных тракторов

В состав .механической трансмиссии (рис. 2.4) входят: фрикционная дисковая муфта сцепления, коробка передач, соединительные валы, главная передача, механизм поворота с тормозами и бортовые редукторы, соединенные с ведущими звездочками гусениц. Муфта сцепления и коробка передач выполняют те же функции, что и одноименные узлы автомобиля. Главная передача (аналогичная автомобильной) и бортовые редукторы увеличивают крутящий момент, подводимый от двигателя к ведущим звездочкам гусениц.

На поперечном валу трансмиссии между главной передачей и бортовыми редукторами установлен фрикционный или планетарный механизм поворота, предназначенный для изменения направления движения трактора. Наиболее распространенный фрикционный механизм поворота (рис. 2.4, а) выполнен в виде двух постоянно замкнутых многодисковых фрикционных муфт (бортовых фрикционов). При обоих включенных фрикционах ведущие звездочки гусениц вращаются синхронно, что обеспечивает прямолинейное движение машины. Частичным или полным включением одного из фрикционов уменьшают скорость движения соответствующей гусеницы, в результате чего происходит поворот трактора в сторону отстающей гусеницы. На наружные (ведомые) барабаны фрикционов действуют ленточные тормоза 8, осуществляющие торможение отключенной от трансмиссии гусеницы для более крутого поворота трактора, а также торможение обеих гусениц при движении трактора на уклонах и затормаживание его на месте.

Прямолинейное движение трактора с планетарным механизмом поворота (рис. 2.4*6) обеспечивается при затянутых тормозах до полной остановки солнечных шестерен. При этом водила и вал будут вращаться с одинаковой скоростью. Для поворота трактора необходимо отпустить правый или левый тормоза, в результате чего один из планетарных механизмов полностью или частично прекратит передавать крутящий момент ведущей звездочке гусеницы. Включением тормоза достигается уменьшение радиуса поворота трактора. При одновременном включении обоих тормозов обеспечивается снижение скорости или полная остановка машины. Планетарный механизм поворота одновременно выполняет функции редуктора.

Механические трансмиссии серийных гусеничных тракторов, используемых в качестве базы строительных машин, передвигающихся при работе на пониженных (до 1 км/ч) рабочих скоростях, дооборудуются гидромеханическими ходоуменьшителями, состоящими из аксиально-поршневого гидромотора и зубчатого редуктора. Гидромеханические ходоуменьшители позволяют плавно (бесступенчато) регулировать скорость движения машины в зависимости от меняющейся внешней нагрузки.

В гидромеханической трансмиссии используется механическая ступенчатая коробка передач и гидротрансформатор, заменяющий муфту сцепления. Гидротрансформатор обеспечивает автоматическое бесступенчатое изменение крутящего момента, а также скорости движения трактора в пределах каждой передачи коробки в зависимости от общего сопротивления движению машины. Это позволяет снизить число переключений передач, повысить долговечность двигателя и трансмиссии, уменьшить вероятность остановки двигателя при резком увеличении нагрузки.

В электромеханической трансмиссии крутящий момент дизеля передается через постоянно замкнутую фрикционную муфту, карданный вал и ускоряющий редуктор силовому генератору, питающему постоянным током тяговый электродвигатель. Крутящий момент якоря тягового электродвигателя передается главной конической передачей планетарным механизмам поворота, бортовым редукторам и ведущим звездочкам гусеничных лент. Электромеханическая трансмиссия по сравнению с механической и гидромеханической имеет простую кинематику (отсутствует ступенчатая коробка передач) и обеспечивает высокие тяговые качества трактора за счет плавного бесступенчатого регулирования скоростей движения машины в зависимости от нагрузки. Основные недостатки такой трансмиссии — сложность конструкции, сравнительно большие габаритные размеры и масса, высокая стоимость.

Рис. 2.5. Пневмоколесные тракторы

Пневмоколесные тракторы оснащаются дизелями, механическими и гидромеханическими трансмиссиями. По типу системы поворота различают тракторы с передними управляемыми колесами (рис. 2.5, а), со всеми управляемыми колесами и с шарнирно сочлененной рамой (рис, 2.5, о). Наиболее распространены пневмоколесные тракторы с дизелями, механической трансмиссией и передними управляемыми колесами. Размещение, назначение и устройство основных узлов пневмоко-лесного трактора с механической трансмиссией и передними управляемыми колесами примерно такие же (за исключением рабочего оборудования), как у рассмотренного выше автомобиля. Пневмоколесные тракторы с шарнирно сочлененной («ломающейся» в плане) рамой обладают высокой маневренностью, малым радиусом поворота и применяются для работы в стесненных условиях. Рама такого трактора (см. рис. 2.5, в) состоит из двух полурам — передней и задней, соединенных между собой универсальным шарниром. Маневрирование машины производится путем поворота передней полурамы относительно задней вокруг вертикальной оси шарнира на угол до 40° в плане от продольной оси машины с помощью двух гидроцилиндров двустороннего действия. Каждая из полурам опирается на ведущий мост с управляемыми колесами. Трансмиссия тракторов с шарнирно сочлененной рамой — механическая и гидромеханическая.

Пневмоколесные тягачи предназначены для работы с различными видами сменного навесного и прицепного строительного оборудования. По сравнению с гусеничными тракторами они более просты по конструкции, имеют меньшую массу, большую долговечность, дешевле в изготовлении и эксплуатации. Большие скорости тягачей (до 50 км/ч) и хорошая маневренность в значительной мере способствуют повышению производительности агрегатированных с ними строительных машин.

Различают одно- и двухосные тягачи, на которых применяют дизели, и два вида трансмиссий — механическую и гидромеханическую. Наиболее распространены тягачи с гидромеханической трансмиссией.

Одноосный пневмоколесный тягач состоит из двигателя, трансмиссии и двух ведущих управляемых колес. Самостоятельно передвигаться или стоять на двух колесах без полуприцепного рабочего оборудования одноосный тягач не может. В сочетании с полуприцепным рабочим оборудованием такой тягач составляет самоходную строительную машину с передней ведущей осью. Управление сцепом тягач-полуприцеп осуществляется путем поворота на 90° вправо-влево относительно полуприцепа с помощью гидроцилиндров двустороннего действия.

Двухосный тягач в отличие от одноосного имеет возможность самостоятельно перемещаться без прицепа, работать в агрегате с двухосными прицепами при незначительных затратах времени на их смену. Двухосные четырехколесные тягачи имеют один или два ведущих моста и шарнирно сочлененную раму. Схема поворота полурам такая же, как и у пневмоколесного трактора (см. рис. 2.5, в). Гидромеханическая трансмиссия одно- или двухосных тягачей имеет раздаточную коробку, от которой основной крутящий момент через гидротрансформатор, коробку передач и соединительные валы сообщается ведущему мосту (или двум мостам). Часть мощности, отдаваемой двигателем через раздаточную коробку и карданный вал, может передаваться к исполнительным органам управления рабочим оборудованием. Все агрегаты привода, отбора мощности и трансмиссии ходовой части тягачей унифицированы и могут быть использованы для различных модификаций машин той же или смежной мощности. Мощность дизеля тягача составляет до 880 кВт.

В конструкциях двухосных тягачей применяют гидро- и электромеханические трансмиссии с мотор-колесами.

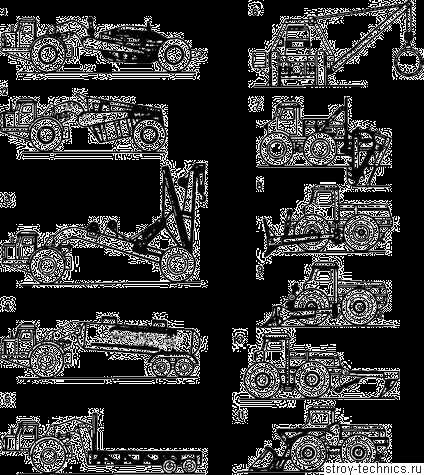

На базе колесных тягачей, используя различное сменное рабочее оборудование, возможно создание многих строительных и дорожных машин (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Различные виды сменного оборудования одноосных и двухосных тягачей:

1 — скрепер; 2 — землевозная тележка; 3 — кран; 4 — цистерна для цемента или жидкостей; 5 — трайлер; 6 — кран-трубоукладчнк; 7 — траншеекопатель; 8 — корчеватель; 9 — бульдозер; 10 — рыхлитель; 11 — погрузчик

Тяговые расчеты. При движении автомобиля, трактора или тягача возникает общее сопротивление движению машины (Н):

W = Wo ± Wt,

где Wo — основное сопротивление движению на прямом горизонтальном участке пути, представляющее собой сумму сопротивлений качению колес (гусениц) и трения в трансмиссии, Н; W, — дополнительное сопротивление движению на подъеме (со знаком плюс) или на уклоне (со знаком минус), Н.

Такие виды сопротивлений, как сопротивление воздуха, сопротивление при движении на криволинейных участках пути и сопротивление ускорения при тяговых расчетах средств горизонтального транспорта, используемых на строительстве, обычно не учитываются. При выполнении тяговых расчетов, как правило, пользуются величинами удельных сопротивлений движению w. Значения основного удельного сопротивления движению н’0 автомобилей, тракторов, тягачей и прицепов приводятся в справочниках. Значение дополнительного удельного сопротивления vv, на подъеме принимают равным величине уклона пути / (в тысячных долях).

Читать далее: Cпециализированные транспортные средства

Категория: — Транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины

Главная → Справочник → Статьи → Форум

stroy-technics.ru