что это, виды и способы

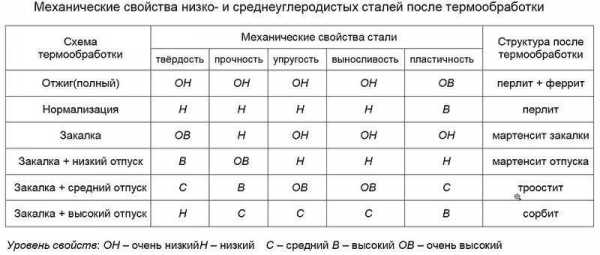

Как правило, одним из последних этапов в изготовлении изделия из стали является термическая обработка. Нагрев до требуемой температуры c дальнейшим охлаждением приводит к значительным изменениям во внутренней структуре металла. Вследствие этого он приобретает новые свойства, которые напрямую зависят от выбранных термических режимов. Термообработка стали позволяет изменять ее твердость, хрупкость и вязкость, а также делать ее устойчивой к деформации, износу и химической коррозии. К основным видам термообработки относят закалку, отпуск и отжиг. Кроме этого, существуют комбинированные способы: химико-термическая и термомеханическая обработки, сочетающие в себе нагрев и охлаждение с другими видами воздействия на структуру металла. При всем многообразии базовых видов и их разновидностей сущность у всех этих технологий одна – изменение внутренних фазных и структурных состояний металла с целью придания ему требуемых свойств.

Назначение термической обработки

Главная задача термической обработки изделия из стали — придать ему требуемое эксплуатационное качество или совокупность таких качеств. При термообработке режущего инструмента из инструментальных и легированных сталей достигается твердость 63 HRC и повышенная износостойкость. А ударный инструмент после нее должен иметь твердый поверхностный слой и пластичную ударопрочную сердцевину. Стали для изготовления пружин и рессорных пластин после термической обработки становятся прочными на изгиб и упругими, а металл для рельсов — устойчивым к деформациям и износу. Кроме того, термическими способами производят упрочнение поверхностных слоев стальных изделий, насыщая их при высокой температуре углеродом, азотом или другими соединениями, а также укрепляя закалкой нагартовку после горячей обработки давлением. Другое назначение термической обработки — это восстановление изначальных свойств металла, которое достигается их отжигом.

Преимущества термообработки металлов

Термическая обработка кардинально изменяет эксплуатационные свойства металлов, используя при этом только внутреннее перестроение их кристаллических решеток. С помощью чередования циклов нагрева и охлаждения можно в разы увеличить твердость, износостойкость, пластичность и ударную вязкость изделия. Помимо этого, термическая обработка дает возможность производить структурные изменения только в поверхностном слое на заданную глубину или воздействовать только на часть заготовки. Сочетание термообработки с горячей обработкой давлением приводит к значительному увеличению твердости металла, превышающему результаты, полученные отдельно при нагартовке или закалке. При химико-термической обработке поверхностный слой металла диффузионным способом насыщается химическими элементами, значительно повышающими его износостойкость и твердость. При этом основная часть изделия сохраняет вязкость и пластичность. С производственной точки зрения оборудование для термической обработки гораздо проще и дешевле, чем станки и установки механообрабатывающих и литейных производств.

Принцип термической обработки

Термическая обработка металлов основана на фазовых изменениях внутренней структуры, происходящих при их нагреве или охлаждении. В общем виде процесс термообработки состоит из следующих этапов:

- нагрева, изменяющего структуру кристаллической решетки металла;

- охлаждения, фиксирующего достигнутые при нагреве изменения;

- отпуска, снимающего механические напряжения и упорядочивающего полученную структуру.

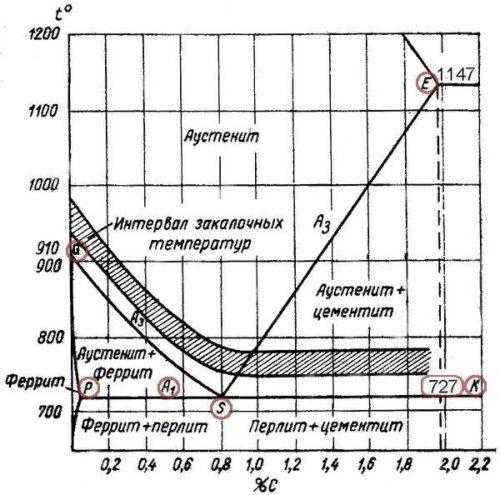

Особенностью технологии термической обработки стали является то, что при нагреве до 727 ºC она переходит в состояние твердого расплава — аустенита, в котором атомы углерода проникают внутрь элементарных ячеек железа, создавая равномерную структуру. При медленном охлаждении сталь возвращается в исходное состояние, а при быстром — фиксируется в виде аустенита или других структур. От способа охлаждения и дальнейшего отпуска зависят свойства закаленной стали. Здесь соблюдается принцип: чем быстрее охлаждение и ниже температура, тем выше ее хрупкость и твердость. Термообработка является одним из ключевых технологических процессов для всех сплавов железа с углеродом. Например, получить ковкий чугун можно только путем термической обработки белого чугуна.

Виды термообработки стали

Каждый вид операций термической обработки относится к определенной группе в соответствии со своей принадлежностью к технологическому этапу. К предварительным относят нормализацию и отжиг, к основным — разнообразные способы закалки и обработки с нагревом, а к заключительным — отпуск в различных средах. Такое деление термических операций в какой-то мере является условным, т. к. иногда отпуск производят в начале термообработки, а нормализацию и отжиг — в конце. Технология горячей обработки металлов включает в себя нагревание, удержание рабочей температуры в течение требуемого периода и охлаждение с заданной скоростью. Помимо этого, для повышения износостойкости изделий из легированных сталей используется холодная термическая обработка с погружением заготовки в криогенную среду с охлаждением ниже -150 ºC.

Отжиг

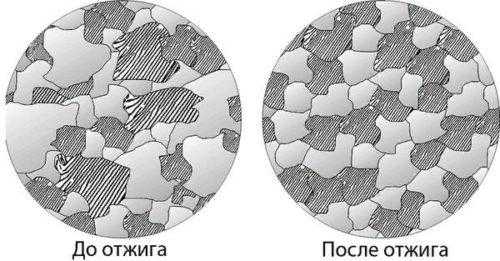

Главной особенностью отжига является нагрев изделий до высокой температуры и очень медленное постепенное охлаждение. Такие термические режимы способствуют формированию равномерной кристаллической структуры и полному снятию остаточных напряжений. В зависимости от типа металла и требуемого результата отжиг делится на следующие виды:

- Диффузионный. Деталь нагревают до температуры около 1200 ºC, а затем постепенно остужают в течение десятков часов (для массивных изделий — до нескольких суток). Обычно такой термической обработкой устраняют дендритные неоднородности структуры стали.

- Полный. Нагрев заготовки производится за критическую точку образования аустенита (727 ºC) с последующим медленным остужением. Этот вид отжига используется чаще всего и применяется в основном для конструкционной стали. Его результатом является снижение зернистости кристаллической структуры, улучшение ее пластических свойств и понижение твердости, а также снятие внутренних напряжений. Полный отжиг иногда применяют до закалки для понижения зернистости металла.

- Неполный. В этом случае нагрев происходит до температуры выше 727 ºC, но не более чем на 50 ºC. Результат при таком отжиге практически такой же, что и при полном, хотя он не обеспечивает полного изменения кристаллической структуры. Но он менее энергозатратный, выполняется за более короткий период, а на детали образуется меньше окалины. Такая термическая обработка используется для инструментальных и подобных им сталей.

- Изотермический. Нагревание осуществляется до температуры, немного превышающей 727 ºC, после чего изделие сразу же переносят в ванну с расплавом при 600÷700 ºC, где оно выдерживается определенное время до окончания формирования требуемой структуры.

- Рекристаллизационный. Эта разновидность термической обработки применяется только для устранения нагартовки после протяжки, штамповки, волочения и пр. В данном случае стальная деталь подвергается термическому нагреву ниже 727 ºC, определенное время выдерживается в этом состоянии, а затем медленно остужается.

- Сфероидизирующий. Специальный вид отжига, применяемый к высокоуглеродистым сталям (более 0.8 %), при котором происходит трансформация перлитовой структуры из пластинчатой в зернистую (сферическую).

Еще одно достаточно распространенное применение отжига как в промышленности, так и в домашних мастерских — восстановление исходных свойств стали после неудачной закалки или проведения пробной термической обработки.

Закалка

Закалка является центральным звеном большинства процессов термической обработки, т. к. именно она обеспечивает получение требуемых эксплуатационных качеств закаливаемого металла. Закалка включает в себя три основных этапа: нагревание изделия выше 727 ºC, поддержание заданной температуры до завершения формирования требуемой кристаллической структуры и быстрое охлаждение для фиксации полученного результата. Основными технологическими параметрами при закалке являются температуры нагрева и охлаждения, а также скорости прохождения этих термических процессов. Температура нагревания низкоуглеродистой (до 0.8 %) стали напрямую зависит от процентного содержания углерода (см. график ниже): чем оно ниже, тем больше нужно разогревать изделие. Для инструментальных сталей достаточно нагревания на 30÷50 ºC выше 727 ºC. Параметры термической обработки легированных сталей сильно зависят от их состава, поэтому выбор температурных режимов для них необходимо производить по технологическим справочникам.

Скорость нагревания при термической обработке полностью зависит от марки стали, массы и формы детали, типа источника тепла и требуемого результата. Поэтому его можно подобрать или по справочным таблицам или же только опытным путем. Это же относится и к скорости охлаждения, которая также находится в зависимости от перечисленных характеристик. При выборе охлаждающей среды в первую очередь ориентируются на скорость охлаждения, но при этом учитывают и другие ее особенности. В первую очередь к ним относятся стабильность и безвредность ее состава, а также легкость удаления с поверхности изделия. Кроме того, при работе насосного и перемешивающего оборудования, используемого при термической обработке, важны такие характеристики, как вязкость и текучесть.

Отпуск

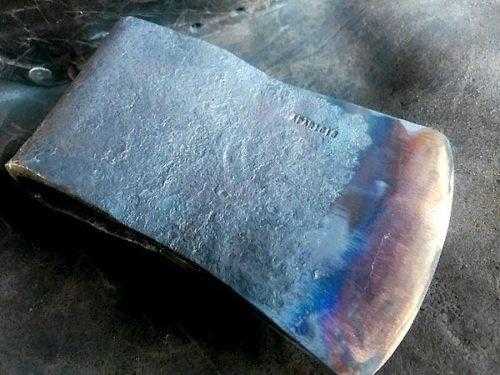

Отпуск — это, как правило, финишная операция термической обработки изделия. Он производится после закалки для снятия в стали остаточных напряжений и уменьшения ее хрупкости, а также повышения вязкости и сопротивляемости ударным нагрузкам. При отпуске деталь нагревают до температуры, которая находится ниже 727 ºC, а затем медленно остужают на воздухе. В зависимости от используемых температурных диапазонов обычно выделяют следующие типы отпусков:

- Низкий. Нагрев осуществляется до 200 ºC. Такой отпуск применяют к режущему инструменту и цементированным сталям для сохранения высокой твердости и стойкости к износу.

- Средний. Изделия нагревают до температуры 300÷450 ºC. Этот вид отпуска используют для повышения упругости и сопротивления усталости рессорных и пружинных сталей.

- Высокий. Диапазон нагрева составляет 460÷710 ºC. Термическая обработка, включающая в себя закалку с высоким отпуском, у термистов носит название улучшение, т. к. в этом случае достигается наилучшее соотношение пластичности, износостойкости и вязкости.

При низкотемпературном термическом нагреве металл покрывается цветными оксидными пленками, которые меняют свою окраску в зависимости от температуры от бледно-желтого до серовато-сизого. Это довольно надежный индикатор нагрева детали, и многие производят отпуск, ориентируясь на цвет побежалости.

Химико-термическая обработка

Одна из разновидностей комбинированной термической обработки — это высокотемпературное насыщение верхнего слоя металла химическими веществами, повышающими его твердость и износостойкость. В зависимости от состава соединений, используемых для такого насыщения, химико-термическую обработку стали делят на следующие виды:

- Цементация. Насыщение верхнего слоя стали углеродом при температуре в диапазоне от 900 до 950 ºC.

- Нитроцементация. В этом случае термическое насыщение производится одновременно азотом и углеродом из газообразной среды при нагреве от 850 до 900 ºC.

- Цианирование. Поверхностный слой насыщается теми же элементами, что и при нитроцементации, но из расплава солей цианидов.

- Азотирование. Выполняется при температуре не выше 600 ºC.

- Насыщение твердыми соединениями металлов и неметаллов (бора, хрома, титана, алюминия и кремния).

При первых четырех видах насыщение происходит из газовых сред, а при последнем — из порошков, расплавов, паст и суспензий.

Термомеханическая обработка

При механической обработке давлением в результате нагартовки происходит уплотнение и упрочнение поверхности металла. Это свойство стали используется при термомеханической обработке, сочетающей в себе горячую прокатку, волочение или штамповку с быстрой закалкой. Если горячий нагартованный металл сразу погрузить в охлаждающую среду, его уплотненная структура не успевает измениться, при этом ее твердость дополнительно повышается за счет закалки. Обычно выделяют две разновидности термомеханической обработки: высоко- и низкотемпературную, которые отличаются нагревом (выше и ниже температуры начала образования аустенита). После обоих видов необходимо проводить дополнительную термическую обработку: отпуск в температурном диапазоне 200÷300 ºC. По сравнению с обычной закалкой сочетание механической и термической обработки позволяет повысить прочность металла на 30÷40 % с одновременным увеличением его пластичности.

Криогенная обработка

Криогенная обработка заключается в охлаждении стали до критически низких температур, в результате чего в ее кристаллической решетке происходят те же процессы, что и при термической закалке на мартенсит. Для этого деталь погружается в жидкий азот, который имеет температуру -195 ºC и выдерживается в нем в течение расчетного времени, зависящего от марки стали и массы изделия. После этого она естественным образом нагревается до комнатной температуры, а затем, как и при обычной термической закалке, подвергается отпуску, параметры которого зависят от требуемого результата. У изделия из стали, обработанного таким образом, повышается не только твердость, но и прочность. Кроме того, после воздействия сверхнизких температур в нем прекращаются процессы старения и в течение времени оно не меняет своих линейных размеров.

Применяемое оборудование

Оборудование, используемое для термообработки, включает в себя пять основных категорий, которые присутствуют в любом термическом цехе:

- нагревательные установки;

- закалочные емкости;

- устройства для приготовления и подачи жидких и газообразных сред;

- подъемное и транспортное оборудование;

- измерительная и лабораторная техника.

К первому виду относятся камерные печи для термообработки металлов и сплавов. Кроме того, нагрев может осуществляться высокочастотными индукторами, газоплазменными установками и ваннами с жидкими расплавами. Отдельным видом нагревательного оборудования являются установки для химико-термической и термомеханической обработки. Загрузка и выгрузка изделий производится с помощью мостовых кранов, кран-балок и других подъемных механизмов, а перемещение между операционными узлами термической обработки — специальными тележками с крепежной оснасткой. Устройства, обеспечивающие процесс термообработки жидкими и газообразными средами, обычно располагаются вблизи соответствующего оборудования или же соединены с ним трубопроводами. Основной измерительной техникой термического цеха являются различные пирометры, а также стандартный измерительный инструмент.

Особенности термообработки цветных сплавов

Основные отличия термической обработки цветных металлов и сплавов связаны с особенностью строения их кристаллических решеток, повышенной или пониженной теплопроводностью, а также химической активностью в отношении кислорода и водорода. К примеру, практически не существует проблем с прокаливаемостью при термообработке алюминиевых и медных сплавов, а для титана это является одной из основных инженерных задач, т. к. его теплопроводность в пятнадцать раз ниже, чем у алюминия. Сплавы меди при высоких температурах активно взаимодействуют с кислородом, поэтому их термическая обработка должна выполняться в защитных средах. Алюминиевые сплавы практически инертны к атмосферным газам, а титан, напротив, имеет склонность к наводороживанию, поэтому для снижения доли водорода его необходимо отжигать в вакуумной среде.

При термической обработке изделий из деформируемых алюминиевых сплавов (профили, трубы, уголки) требуется очень точное соблюдение температуры нагрева, при этом она не очень высокая: всего 450÷500 ºC. А как можно решить эту задачу в домашних условиях минимальными средствами? Если кто-нибудь знает ответ на этот вопрос, поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях.

wikimetall.ru

отжиг, закалка, отпуск и нормализация

Для придания стальным заготовкам особых свойств выполняют термическую обработку. Технология зависит от конечных параметров и свойств металла, его качества. На выбор вида термической обработки влияет марка стали, требуемые эксплуатационные характеристики конечного изделия.

Виды отжигов

Суть процесса заключается в нагреве металлического изделия и последующего медленного охлаждения. В результате этого улучшается показатель вязкости, достигается химическая и структурная однородность. Термическая обработка методом отжига негативно влияет на жесткость стали.

В зависимости от требуемых качеств изделия выполняют такие виды отжига:

- Диффузионный. Цель обработки – уменьшение химической неоднородности состава. Сначала сталь нагревают до температуры +1150°С и в таком состоянии заготовка остается 10-15 часов. Затем выполняют медленное (естественное) охлаждение.

- Неполный отжиг. Термическая обработка применяется для уменьшения показателя жесткости и снятия напряжения структуры. Технология аналогична вышеописанной, за исключением значения максимальной температуры. Она не должна превышать +750°С.

- Изотермический. Он актуален только для легированных сортов стали. Температура воздействия выше критической точки на 20-30%. Отличия от полного отжига – быстрое охлаждение до +600°С. Методика применяется для оперативной обработки стальных заготовок.

Для выполнения этих процедур необходимо специальное оборудование. Качество обработки зависит от выполняемых требований. В случае несоблюдения технологии велика вероятность появления дефектов – пережог.

Закалка

Методика актуальна для создания неравномерной структуры стали заготовки. Это увеличивает твердость, но также повышает хрупкость конструкции. Выбор температуры воздействия зависит от химического состава. Также важными являются скорость охлаждения и периодичность повторения процедуры.

При выборе технологии закаливания учитывают следующие факторы:

- Температура обработки. Если она не превышает критическое значение – закалка относится к категории неполной. Для обработки всей структуры заготовки термическое воздействие должно быть выше точки Асз на 30-40°.

- Охлаждение. Оно может выполняться быстро или медленно. В первом случае твердость неравномерная, ближе к поверхности. При медленном охлаждении напряжение структуры выравнивается.

- Выбор среды для закалки. Чаще всего используют соляную ванную или масло с добавлением специальных веществ.

- Периодичность. Она влияет на распределение жесткости в структуре стали.

Способы закалки рассчитываются индивидуально для каждого типа изделия. О том, как закаливать и делать отпуск металла в домашних условиях, читайте здесь.

Отпуск

Для нормализации характеристик стальных заготовок после закалки рекомендуется делать ее отпуск. Его суть заключается в термическом воздействии температурами, при которых не происходит фазового превращения. Итогом этой операции будет однородность структуры стали.

Виды отпуска для металлических заготовок:

- Низкий. Применяется для углеродистых сортов стали. Максимальная температура воздействия — +200°С. В результате уменьшается показатель хрупкости и снижается натяжение в структуре.

- Средний. Термическая обработка происходит при +400°С. Технология необходима для удаления избыточного углерода. При этом кристаллическая решетка становится кубической.

- Высокий.&nbs

ismith.ru

Термическая обработка стали

Лабораторная работа №3

Цели:

1.Изучить теоретические основы термической обработки стали

2.Изучить СТО и ее применение на практике.

Термическая обработка стали

1.Теоретические основы ТО.

А.Общие сведения.

Термической обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твердых металлических сплавов, с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры.

ТО- термическая обработка.

Так как основными факторами любого вида ТО является температура и время, то режим ТО обычно представляется графиком в координатах t – τ , где t – температура; τ – время.

Угол наклона характеризует скорость нагрева или охлаждения. Постоянная скорость нагрева или охлаждения изображается на графике прямой линией с определенным углом наклона. В результате ТО в сплавах происходят структурные изменения . После ТО металлические сплавы могут находиться в равновесном(стабильном) и неравновесном (метастабильном) состоянии.

Б. Виды ТО стали

СТО – собственно-термическая обработка (предусматривает только температурное воздействие на металл).

ТМО- термомеханическая обработка стали(предусматривает изменение структуры металла за счет как термического, так и деформационного воздействия).

ХТО- химико-термическая обработка стали (в результате взаимодействия с окружающей средой при нагреве меняется состав поверхностного слоя металла и происходит его насыщение различными химическими элементами).

2.СТО

Включает: отжиг, нормализацию, закалку, отпуск и старение.А.Отжиг.

Состоит в нагреве до определенной температуры с последующей выдержкой и медленным охлаждением в печи для получения равновесной, менее твердой структуры, свободной от остаточных напряжений.

Отжиг I рода: не связан с фазовыми превращениями в твердом состоянии. В зависимости от назначения различают следующие виды отжига Iрода: диффузионный, рекристаллизационный и отжиг для снятия внутренних напряжений.

Диффузионный отжиг , или гомогенизация, является разновидностью отжига, применяемого с целью устранения в легированной стали (как и в других сплавах) дендритной ликвации.

При диффузионном отжиге с целью интенсификации диффузионных процессов сталь нагревается до 1000—1100 °С и подвергается длительной выдержке (18—24 ч). Для устранения крупнозернистости после гомогенизации производится обыкновенный отжиг, или нормализация.

Рекристаллизационный отжиг . Этот вид отжига производится с целью устранения наклепа холодного деформированного металла. Напомним, что наклепанный металл очень тверд и хрупок, его кристаллическая решетка вследствие высокой плотности дислокаций и наличия большого числа других дефектов (вакансий, перемещенных в междоузлия атомов), а также из-за искажений и больших внутренних напряжений находится в неравновесном состоянии, обладая большим запасом избыточной свободной энергии. В сильно наклепанном металле из-за слияния дислокаций в местах их скопления наблюдаются опасные дефекты — зародыши трещин.

Следовательно, в ряде случаев наклеп приходится устранять. Для этого требуется нагрев, стимулирующий диффузионные процессы. Наклеп можно устранить, применяя уже рассмотренный обыкновенный отжиг. Однако рекристаллизационный отжиг из-за значительно более низкой температуры и намного меньшей продолжительности его проведения при практически одинаковых результатах более предпочтителен.

Температура нагрева при этом виде отжига выбирается на 150—250 °С выше температуры рекристаллизации (Г р ) обрабатываемого сплава. Это наименьшая температура, необходимая для протекания в наклепанном металле процессов, возвращающих ему исходные (до деформации) значения характеристик механических и других свойств.

Рекристаллизационный отжиг углеродистой стали производится при температуре нагрева в пределах 600—700 °С.

Самостоятельная работа: отжиг для снятия внутренних напряжений.

Нормализация. Особенностями режима этого вида термообработки являются температура нагрева и охлаждение на спокойном воздухе. Эти особенности обусловлены специфическими целями нормализации. Применительно к доэвтектоидным сталям, особенно низкоуглеродистым (0,05—0,25% С), нормализация за более короткое время и при большей простоте режима охлаждения позволяет получить те же результаты, что и при отжиге, т. е. весьма эффективное измельчение зерна у литых и кованых заготовок.

Так как охлаждение на воздухе обеспечивает более высокую степень переохлаждения аустенита, чем при отжиге, то продукты его распада оказываются более дисперсными. Вследствие этого нормализацией можно получить более благоприятную мелкозернистую структуру стали, обладающую повышенными прочностными свойствами.

В ряде случаев, когда от материала изделия не требуется повышенных прочностных свойств, нормализация заменяет закалку. Особенно это касается деталей из низкоуглеродистой стали, для которых применение закалки исключается из-за очень высокой критической скорости закалки.

При нормализации заэвтектоидных сталей из-за ускоренного выделения из аустенита избыточного (вторичного) цементита нежелательная цементитная сетка вокруг перлитных зерен не образуется. В связи с этим одной из целей нормализации является разрушение упомянутой сетки у заэвтектоидных сталей.

Закалка. Исторически сложившееся понятие «закалка» предполагает такую термообработку, при которой сталь приобретает неравновесную структуру, что прежде всего выражается в повышении твердости стали. В связи с этим к закалке можно отнести термообработку на сорбит, тростит, бейнит и мартенсит (самостоятельная работа студента). Степень неравновесности продуктов закалки с увеличением скорости охлаждения повышается и возрастает от сорбита к мартенситу.

Закалку на мартенсит принято считать истинной закалкой. Важнейшим преимуществом истинной закалки является возможность получения из мартенсита за счет последующего отпуска продуктов с такими ценными комплексами свойств, которые другими видами термообработки получить невозможно.

Критическая скорость закалки имеет очень важное значение. От нее зависит такое технологическое свойство стали, как прокаливаемость, т. е. способность закаливаться на определенную глубину.

Таким образом, введением в сталь углерода и легирующих элементов можно повысить прокаливаемость.

Прокаливаемость принято оценивать с помощью специальных цилиндрических образцов по глубине залегания в них полумартенситного слоя при охлаждении торца нагретого образца струей холодной воды.

Поскольку изменение скорости охлаждения от поверхности в глубь детали зависит от температуры и рода охлаждающей среды, то при оценке прокаливаемости следует учитывать и эти факторы.

Одной из целей легирования конструкционных сталей является уменьшение критической скорости закалки и получение сквозной прокаливаемости изготовленных из них деталей при закалке не только в воде, но и в более структурно-фазового состава. Интенсивность и результат этих превращений зависят от температуры отпуска.

В первую группу входят режущий и мерительный инструменты, а также штампы для холодной штамповки. От их материала требуются высокая твердость (свыше 58 HRC) и хотя бы небольшой запас вязкости.

Вторую группу составляют пружины, рессоры и другие изделия, от материала которых требуется сочетание высокого предела упругости с удовлетворительной вязкостью.

Третья группа изделий включает большинство деталей машин, испытывающих статические и особенно динамические или циклические нагрузки. При длительной эксплуатации изделий от их материала требуется сочетание удовлетворительных прочностных свойств с максимальными показателями вязкости.

Способы закалки стили. Выбор способа охлаждения нагретой под закалку стальной детали зависит от ее формы и размеров и химического состава стали.

Чем сложнее форма и больше сечение детали, тем выше напряжения, возникающие при закалке, и больше опасность образования трещин. Чем больше содержание углерода в стали, тем большие объемные изменения протекают при превращении, тем больше опасность деформации и трещин, тем тщательнее должен быть выбор способа охлаждения при закалке.

Идеальная кривая охлаждения должна характеризоваться максимальной скоростью в начале охлаждения при прохождении интервала наименьшей устойчивости аустенита и минимальной скоростью в конце охлаждения при мартенситном превращении

Наиболее простой способ закалки — это закалка в одном охладителе, при котором нагретая де

mirznanii.com

Технология термической обработки сталей

Термической называют обработку, связанную с нагревом и охлаждением металла с целью изменения его структуры и свойств. Это воздействие может сочетаться с химическим, деформационным, магнитным и другими видами воздействия. Термообработка является одним из важнейших звеньев технологического процесса производства полуфабрикатов, деталей машин; применяется как промежуточная стадия для улучшения технологических свойств (обрабатываемости давлением, резанием и т.д.) и как окончательная операция для придания металлу (сплаву) комплекса механических, физических, химических свойств, которая обеспечивает необходимые эксплуатационные характеристики изделия. Чем ответственней конструкция, тем, как правило, больше в ней термически обработанных деталей.

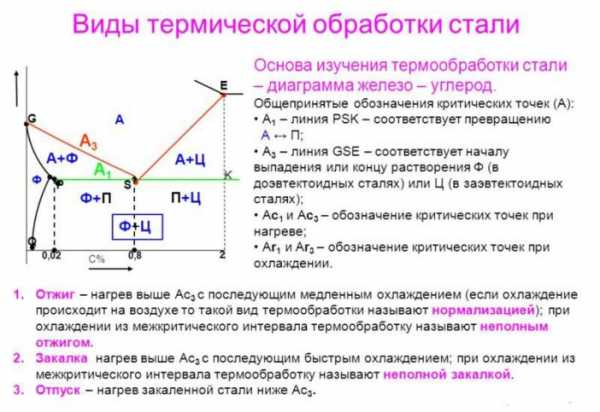

Температурные режимы термообработки сталей связаны с диаграммой Fе-Fе3С. Равновесные температуры, отвечающие положению линий РSК, GS и SЕ диаграммы, обозначают А1 А3 и Аm соответственно. При нагреве неравновесные температуры превращений обозначают: перлита в аустенит-Аc1 (линия РSК) превращений, связанных с получением однофазной аустенитной структуры, -Аc3 (для доэвтектоидных сталей) (линия GS), Аcm — (для заэвтектоидных сталей) (линия SЕ). При обычных скоростях нагрева неравновесные температуры на 30…50 °С выше соответствующих равновесных.

В зависимости от склонности аустенитного зерна при нагреве к росту различают наследственно крупнозернистые (зерно склонно к росту) и наследственно мелкозернистые (зерно не склонно к росту) стали. Свойства стали, возникшие в результате той или иной обработки, определяются реально образовавшимся зерном — действительным зерном. Наследственная зернистость должна учитываться при назначении режимов обработки, влияющей на размер получаемого действительного зерна, например, при закалке, отжиге.

Среди видов термической обработки сталей выделяют отжиг (первого и второго рода), нормализацию, закалку, отпуск.

Отжигсостоит в нагреве металла, выдержке и последующем медленном охлаждении (вместе с печью). Отжиг приближает металл к равновесию.

Отжиг первого рода проводят для получения более равновесной, чем исходная, структуры, не связывая эту цель с наличием или отсутствием фазовой перекристаллизации. Примерами отжига первого рода являются рекристаллизационный отжиг, диффузионный отжиг.

При рекристаллизационном отжиге деформационно упрочненный металл нагревают несколько выше температурного порога рекристаллизации. В результате отжига материал приобретает такие же механические свойства, какие он имел до деформации.

Диффузионный (гомогенизирующий) отжиг проводят при нагреве до высоких температур (применительно к сталям — значительно выше Аc3 или Аcm), предполагающих интенсивную диффузию атомов. Такому отжигу подвергают, например, отливки для устранения дендритной ликвации (гомогенизации сплава).

При отжиге второго рода непременно протекает, хотя бы частичная, фазовая перекристаллизация. К отжигу второго рода относятся неполный отжиг, полный отжиг.

При неполном отжиге нагрев ведут до температуры Аc1 (ниже Аc3 или Аcm). Происходит частичная перекристаллизация сплава (меняется перлитная составляющая). Чаще неполный отжиг применяют для заэвтектоидных сталей (сфероидизирующий отжиг).

При полном отжиге сталь нагревают до Аc3 или Аcm. Происходит полная перекристаллизация сплава.

Закалка состоит в нагреве сплавов выше температур фазовых превращений, выдержке при высокой температуре и последующем быстром охлаждения, фиксирующем их высокотемпературное состояние (истинная закалка) или состояние, промежуточное между высокотемпературным и равновесным, характерным для нормальной температуры.

Теоретическая возможность осуществления закалки определяется видом диаграммы состояния системы, которой принадлежит сплав. Необходимо, чтобы при нагреве он испытывал, хотя бы частичную, твердофазовую перекристаллизацию. При закалочных скоростях охлаждения диффузионные процессы в металле в значительной степени подавлены, и, следовательно, фазовые превращения не могут не отличаться от равновесных. (Отставание диффузионных процессов в твердой фазе при неравновесном охлаждении даже при кристаллизации из жидкого расплава приводит к разнородности состава кристаллов в центре и на периферии).

Применительно к сталям нагрев при закалке обычно ведут до температуры Ас3 (доэвтектоидные стали) и Ас1 (заэвтектоидные стали). Если нагрев ведется до температур Аc3 или Аcm, то такая закалка называется полной, если до Аc1 – неполной.

В зависимости от скорости охлаждения существуют два принципиально различных способа закалки — закалка на ферритно-цементитные смеси и закалка на мартенсит. При охлаждении со скоростью ниже критической, т.е. такой минимальной скорости, которая необходима для образования мартенсита, возникают структуры перлитного типа (перлит, сорбит, троостит, бейнит). Сорбит и троостит отличаются от перлита и друг от друга степенью дисперсности (троостит дисперснее сорбита, а последний — перлита). Чем структура дисперснее, тем выше ее механические свойства.

Охлаждение со скоростью выше критической ведет к превращению аустенита в мартенсит. Суть превращения состоит в перестройке кристаллической решетки аустенита (ГЦК) в решетку феррита (ОЦК). При этом углерод, растворенный в аустените, оказывается полностью в решетке феррита. Таким образом, мартенсит представляет собой пересыщенный твердый раствор углерода в феррите. Кристаллическая решетка мартенсита — тетрагональная (искаженная решетка феррита с увеличенным параметром с).

Если при полной закалке (полном отжиге) охлаждение нагретой заготовки ведут на спокойном воздухе, то такая термическая обработка называется нормализацией.

Большинство легирующих элементов, растворенных в аустените, повышают его временную устойчивость, сдвигая С-образные кривые изотермического превращения аустенита вправо по координатной оси времени. При этом критическая скорость закалки уменьшается. (В сталях мартенситного типа этого уменьшения оказывается достаточно, чтобы уже при нормализации получить мартенситную структуру).

Мартенситное превращение протекает по бездиффузионному, сдвиговому механизму. Под действием напряжений, возникающих при быстром охлаждении сплава, в кристаллической решетке аустенита происходит сдвиг по плоскостям легкого скольжения {111} с одновременной g — a перестройкой. Отличительными особенностями мартенситного превращения являются бездиффузионность и ориентированность (пластины мартенсита находятся под определенными углами относительно друг друга в соответствии с расположением плоскостей легкого скольжения в аустените).

Мартенситное превращение не захватывает всю аустенитную структуру. Часть аустенита сохраняется в закаленной стали. Такой аустенит называют остаточным. Количество остаточного аустенита определяется режимами термической обработки и зависит от температур начала и конца мартенситного превращения.

Мартенсит – самая твердая структура, образующаяся при термообработке сталей. Чем больше в нем углерода, тем он тверже.

Заэвтектоидные стали, в отличие от доэвтектоидных, подвергают неполной закалке. Это объясняется тем, что избыточная фаза заэвтектоидных сталей (цементит) обладает высокой твердостью, и наличие дисперсных включений цементита повышает износостойкость стали. Нагрев до Аcm привел бы к растворению цементита и, кроме того, к укрупнению аустенитного зерна, а, следовательно, к возникновению после закалки структуры крупноигольчатого мартенсита, обладающего пониженными механическими свойствами. Если неполной закалке подвергнуть доэвтектоидную сталь, то избыточная фаза (феррит), имеющая малую твердость, понизит механические свойства закаленного сплава.

Температура начала мартенситного превращения не зависит от скорости охлаждения, а определяется составом сплава. Углерод и большинство легирующих элементов сдвигают точки начала и конца превращения к более низким температурам.

Мартенсит – термодинамически неустойчивая структура. Нагрев, повышая подвижность атомов, приводит к образованию более устойчивых структур (троостит, сорбит, перлит). С повышением температуры снижается твердость и возрастает пластичность сплава.

Большинство легирующих элементов сдерживают мартенситное превращение, сдвигая его в область более высоких температур.

Следует различать термины «закаливаемость» и «прокаливаемость». Закаливаемость – это способность металла повышать твердость при закалке. Прокаливаемость – это глубина, на которую распространяется закаленная область. При сквозной прокаливаемости свойства материала однородны и достаточно высоки по всему сечению. Количественно прокаливаемость оценивается критическим диаметром, под которым понимают наибольший диаметр прутка, прокаливающегося насквозь (в центре возникает полумартенситная структура, состоящая на 50 % из троостита и на 50 % из мартенсита) в данном охладителе. Чем больше скорость теплоотвода (охлаждения), тем на большую глубину прокаливается изделие. Поэтому критический диаметр при охлаждении в воде больше, чем в масле, и тем более больше, чем на воздухе. Особенно сильно увеличивают прокаливаемость сталей легирующие элементы (кроме кобальта), растворенные в аустените. Критический диаметр зависит от критической скорости закалки. Чем скорость меньше, тем больше диаметр.

Термическая обработка, состоящая в нагреве закаленной стали до температуры ниже А1, выдержке и последующем охлаждении с произвольной скоростью, называется отпуском. Чем выше нагрев, тем в большей степени структура приближается к равновесной. Различают три вида отпуска: низкий (t = 150 … 250 °С), средний (t = 350 … 500 °С) и высокий (t = 500 … 680 °С).

Сочетание закалки и высокого отпуска называют улучшением, а стали, предназначенные для такой обработки (среднеуглеродистые стали) — улучшаемыми.

В некоторых случаях нагрев при отпуске заменяют длительной выдержкой при нормальной температуре. Такая обработка называется старением. Если старение проводят с небольшим нагревом, то его называют искусственным.

Обычно при среднем отпуске образуется трооститная структура, при высоком — сорбитная. От одноименных структур закалки троостит и сорбит отпуска отличается тем, что цементитные частицы в них имеет зернистую форму (в структурах закалки — пластинчатую).

Похожие статьи:

poznayka.org