Булат и дамасская сталь (15 фото) . Чёрт побери

Булат — одна из самых интересных и загадочных страниц в истории металлургии. Сейчас хорошо известно, как в древние времена делали каменные топоры, бронзовую утварь, варили железо и плавили чугун, но до нашего времени остаются нераскрытыми многие секреты производства булатного оружия.

Впервые Европа познакомилась с булатом при столкновении армии Александра Македонского с войсками индийского царя Пора. Особенно поразил македонцев панцирь захваченного в плен царя. Он был сделан из необыкновенно прочного белого металла, на котором македонское оружие не смогло сделать ни вмятины, ни царапины. Из булата были изготовлены и широкие индийские мечи, которые легко рассекали пополам македонское железо. По свидетельству историков, древнее европейское железное оружие было настолько мягкое, что после двух-трех ударов уже гнулось, и воины вынуждены были отходить, чтобы выпрямить клинок. Естественно, что индийские мечи для македонцев казались чудом.

Задолго до этого с Гималайских гор в Пенджаб (древнейшее княжество в Индии) спустилась каста кузнецов, хорошо знающих железное дело и умеющих изготовлять железное оружие с необычайными свойствами. Из Пенджаба индийское железо и способы его обработки распространились в Сиам и Японию.

`Никогда не будет народа, который лучше разбирался бы в отдельных видах мечей и в их названиях, чем жители Индии!` — писал средневековый ученый Аль-Бируни. Он также поведал, что клинки в Индии делались разных цветов. Мечи, например, изготовлялись зелеными, синими, могли они и иметь узор, напоминающий рисунок ткани. Индийская сталь отличалась узорами, которые были видны на клинке.

А свойствами клинки обладали действительно удивительными. Будучи твердыми и прочными, они одновременно обладали большой упругостью и вязкостью. Клинки перерубали железные гвозди и в то же время свободно сгибались в дугу. Нет ничего удивительного в том, что индийские мечи крошили европейские, которые в древности часто делались из недостаточно упругих и мягких низкоуглеродистых сортов стали.

Лезвие индийского клинка после заточки приобретало необыкновенно высокие режущие способности. Хороший клинок легко перерезал в воздухе газовый платок, в то время как даже современные клинки из самой лучшей стали могут перерезать только плотные виды шелковых тканей. Правда, и обычный стальной клинок можно закалить до твердости булата, но он будет хрупким, как стекло, и разлетится на куски при первом же ударе. Поэтому позднее, когда европейские сабли начали изготовлять из прочных и твердых сортов углеродистых сталей, они ломались при ударе индийского оружия.

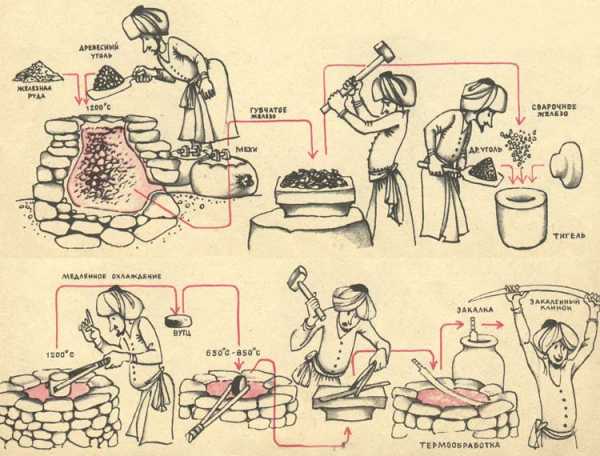

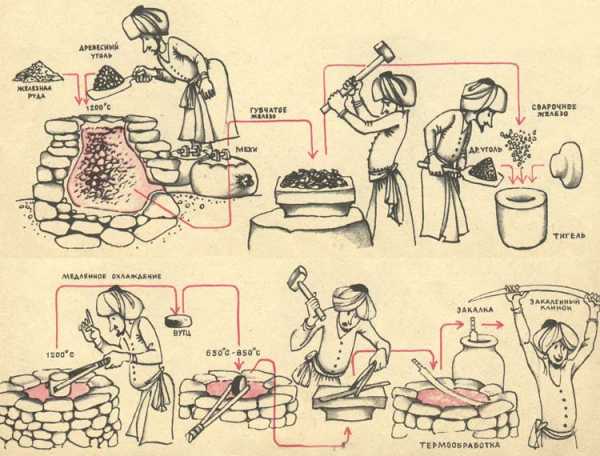

Основное назначение булата — изготовление клинков. Главное достоинство клинка — острота его лезвия. Лезвие булатного клинка можно было заточить до почти неправдоподобной остроты и сохранить эту остроту надолго. У клинков из обычной углеродистой стали заостренное лезвие выкрашивается уже при заточке — как бритву, его заточить нельзя, а булат затачивали до остроты бритвы, и он сохранял свои режущие свойства после того, как побывал в деле. Такое возможно лишь тогда, когда сталь обладает одновременно высокой твердостью, вязкостью и упругостью — и в этом случае лезвие клинка способно самозатачиваться. Булатная сабля легко сгибалась на 90-120 градусов, не ломаясь. Есть сведения, будто настоящий булатный клинок носили вместо пояса, обматывая им талию. Слитки литого булата в виде разрубленных лепешек `вутцев` привозились из Индии в Сирию, где в городе Дамаске из них выковывали эти сказочные клинки. Но индийская булатная сталь стоила очень дорого, и сирийские кузнецы изобрели сварной булат, правильно определив, что булат — первый созданный человеком композит, состоит из частиц твердой углеродистой стали в матрице из мягкой и упругой низкоуглеродистой стали. Дамасская сталь получалась путем многократных проковок в разных направлениях пучка из стальных прутков разной твердости. Качество клинков из сварной дамасской стали было по тем временам очень высокое, но такого сочетания прочности и упругости как в оружии из литого индийского булата сирийским кузнецам добиться не удалось.

Арабский ученый XII века Едриза сообщает, что в его время индийцы еще славились производством железа, индийской сталью и выковкой знаменитых мечей. В Дамаске из этой стали изготовляли клинки, славу о которых крестоносцы разнесли по всей Европе. К сожалению, в Древней Индии так тщательно прятали секреты выплавки вутца, что в конце концов потеряли их совсем. Уже в конце XII века клинки из литого булата высшего качества `табан` не могли делать ни в Индии, ни в Сирии, ни в Персии.

После того как Тимур покорил Сирию и вывез оттуда всех мастеров, искусство изготовления оружия из литого булата переместилось в Самарканд; однако вскоре оно везде пришло в упадок. Потомки вывезенных мастеров, рассеявшись по всему Востоку, окончательно потеряли способы изготовления булатного оружия. В XIV — XV веках секрет производства литого булата и изготовления из него холодного оружия был окончательно потерян.

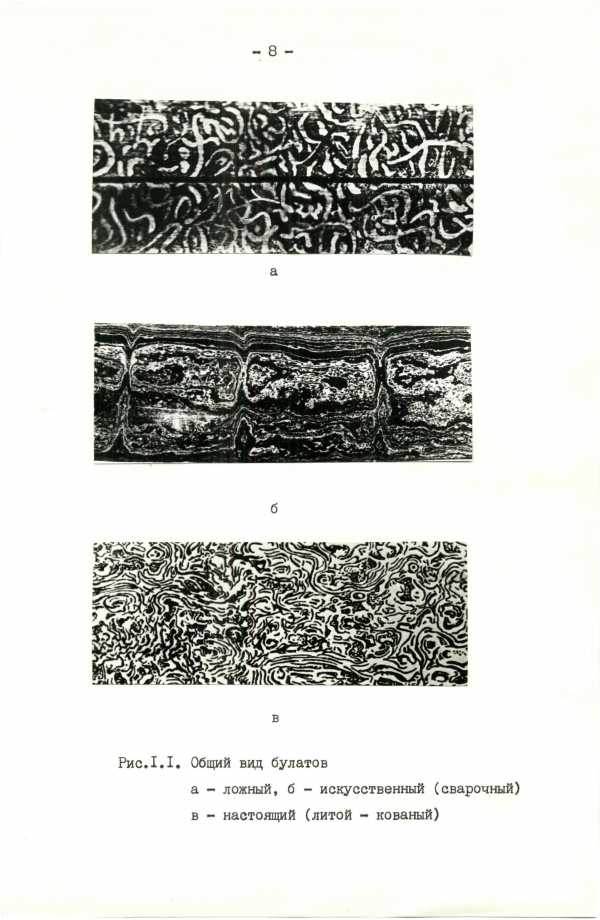

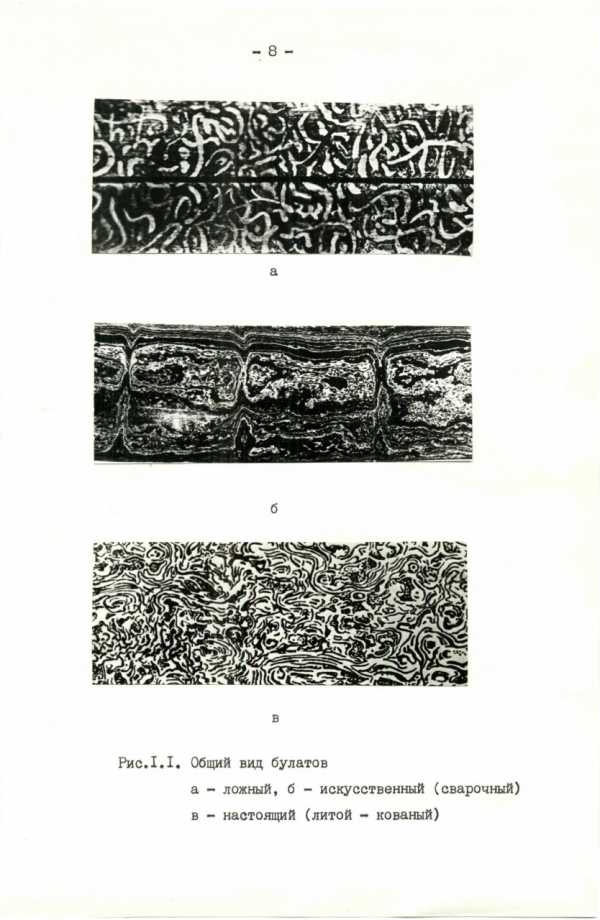

Европейские кузнецы не смогли до конца разгадать секрет производства даже дамасской сварной стали и больше преуспели в производстве клинков из однородной (гомогенной) стали с имитацией рисунка булата на поверхности клинка. Особенно широко развернулось производство подделок под булат в XVIII-XIX веках. В это время в Европе научились производить высокоуглеродистую литую сталь, и западноевропейские мастера, оставив попытки раскрыть секреты производства сварочного булата, начали изготовлять из нее довольно хорошее холодное оружие. В Италии (Милан), в Испании (Толедо), в Германии (Золинген), во Франции (Льеж) и даже в Англии стали широко производить `ложный булат`. `Ложные булаты`, особенно золингеновские и толедские, приобрели известность благодаря высокой степени полировки и красивыми узорами, которые наносились на клинки различными методами. Ремесленники, рисующие декоративные узоры на металле, назывались `дамаскировщиками`, а клинки `ложного булата` — `дамаскированными`. Многие `дамаскированные` клинки были не очень высокого качества, поскольку они изготовлялись из обычной шведской или английской углеродистой стали.

Не одно столетие металлурги всех стран и народов пытались выплавить булатную сталь, но злополучная тайна никому не давалась. В XIX веке учеными-металлургами предпринималось множество попыток раскрыть секрет литого булата, даже великий английский ученый Фарадей безуспешно бился над решением этой задачи. Но получить литой булат, не уступающий по свойствам индийскому вутцу, удалось только русскому ученому, горному начальнику златоустовских заводов П.П. Аносову в 40-ых годах XIX века. Сохранившийся до наших дней аносовский булатный клинок, перерубает гвозди, гнется в дугу и на лету перерубает газовый платок. Секрет древних индийских мастеров открыт? И да и нет. После смерти П.П. Аносова, не смотря на оставленный им подробный рецепт, воспроизвести литой булат не удается никому! Уже в наше время, златоустовские металлурги вновь попытались воскресить технологию производства булата. Сложны и длительны были эти поиски, но узорчатая сталь вновь была получена, хотя полностью повторить аносовский булат не удалось. Легендарная упругость клинков достигнута не была.

Современные качественные легированные стали превосходят булат по всем показателям: прочности, упругости, режущим свойствам, но добиться таких выдающихся свойств в одном образце не удается и сейчас. Тайна индийского литого булата ждет своей разгадки!

chert-poberi.ru

Булат и дамасская сталь — История и этнология. Факты. События. Вымысел.

Великий русский металлург Д.К. Чернов говорил, что «…самая лучшая сталь, которая когда-либо, где-либо производилась, есть, без сомнения, булат». Булат – одна из самых интересных и загадочных страниц в истории металлургии. Сейчас хорошо известно, как в древние времена делали каменные топоры, бронзовую утварь, варили железо и плавили чугун, но до нашего времени остаются нераскрытыми многие секреты производства булатного оружия.

О булате многие скажут, что секрет его давно утерян и «тайна сия велика есть!» И не очень ошибутся, хотя еще только сто лет назад, в одном лишь 1906 году и только в одном бельгийском городе Льеже было произведено 850 тонн (!) узорчатой стали нескольких десятков сортов. Однако она предназначалась лишь для изготовления стволов охотничьих ружей, а в те же времена клинки из узорчатой стали по всей Европе ковались уже буквально поштучно и по особым заказам.

Мы, утверждаем, что и сегодня немыслимо получить алюминий без электролиза, а в Китае есть гробница полководца Чжоу-Чжу, умершего 17 веков назад, некоторые детали орнамента которой на 85% содержат алюминий. Как же его получили в III веке? Те же китайцы во II веке до н. э. изготавливали сплав никеля с медью и цинком, из которого делали монеты, а никель как элемент был открыт в Европе только в середине XVIII века.

Индия славилась искусством своих металлургов задолго до нашей эры, о современниках тоже можно сказать немало хороших слов, а вот надо же — ответить на вопрос, каким образом почти из чистого железа (99,72%) изготовлена знаменитая колонна в Дели, никто не в силах. Нет-нет, мы не умаляем заслуг сегодняшних металлургов — и стали, превосходящие по своим качествам булат, у нас давно есть, и значительно более чистое железо в лабораториях получено. Но как же не удивляться: колонна в Дели весит 6,5 т и сотворена она в IV веке!

Молибден был открыт в 1778 году. Понадобилось больше столетия, чтобы выделить его в чистом виде, а в старинные острейшие самурайские мечи, как выяснил тот же П.П.Аносов, для придания им прочности металлурги Страны восходящего солнца добавляли не что иное, как… молибден.

Ацтеки ещё в XV веке умели изготавливать зеркала из хорошо обработанной, отполированной платины. Например, вождь ацтеков Монтесума еще в 1520 г. прислал в подарок королю Испании полированные платиновые зеркала. Но как они это делали, ведь температура плавления платины 1769°С, она сваривается и поддаётся ковке только при белом калении? Спрашивается: где ацтеки брали такую температуру?

Впервые Европа познакомилась с булатом при столкновении армии Александра Македонского с войсками индийского царя Пора. Особенно поразил македонцев панцирь захваченного в плен царя. Он был сделан из необыкновенно прочного белого металла, на котором македонское оружие не смогло сделать ни вмятины, ни царапины. Из булата были изготовлены и широкие индийские мечи, которые легко рассекали пополам македонское железо. По свидетельству историков, древнее европейское железное оружие было настолько мягкое, что после двух-трех ударов уже гнулось, и воины вынуждены были отходить, чтобы выпрямить клинок. Естественно, что индийские мечи для македонцев казались чудом.

Называли узорчатый металл в разные времена и в разных странах по-разному. Употребляются названия «вутц», «булат», «дамаск», «дамасская сталь», «булатная сталь», «сварочная сталь», «рафинированная сталь», «дендритная сталь», а также «красное», «белое» и «многосуточное железо». Встречаются термины «красный булат, «синий булат», «ликвационный булат», «сварочный булат», «микробулат», «порошковый булат» и, в противовес «ложному», какой-то «настоящий булат». Есть еще и «настоящий дамаск»…

Наиболее известны и доныне популярны названия «вутц», «булат» и «дамаск». «Вутцем» в Англии называли слитки клинковой стали, которые привозили для исследований из Индии. Впервые этот термин появился в печати в 1795 году в сообщении Английской Королевской академии об индийской стали. В последнее время слово «wootz» понимают как английскую транскрипцию дравидских (не индоевропейских) слов ukko или hookoo, используемых для обозначения стали в центральных и южных районах Индии. Интересно, что именно от тамилов с юга Индии или Цейлона еще в Древний Рим привозили хорошую сталь (феррум индикум) для мечей.

Название «булат» имеет не менее древнее происхождение и произошло от индо-иранского «пулад», которое обозначает просто литую сталь (не будем здесь уточнять, что такое «просто литая» сталь). На хинди, современном официальном языке Индии, phaulad имеет значение стали. Частица «пу-» в древнеиндийском языке санскрите имеет значение «очищение, чистка», а в индоарийских диалектах существует слово для обозначение железа — «лауха». Если допустить родство названия литой тигельной стали «пулад» и древнего индоарийского термина «пу-лауха», то можно принять перевод слова «пулад» как «очищенное железо». О таком переводе писал еще Н.Т. Беляев в своем труде «О булатах», изданном в 1911 году.

Задолго до этого с Гималайских гор в Пенджаб (древнейшее княжество в Индии) спустилась каста кузнецов, хорошо знающих железное дело и умеющих изготовлять железное оружие с необычайными свойствами. Из Пенджаба индийское железо и способы его обработки распространились в Сиам и Японию.

«Никогда не будет народа, который лучше разбирался бы в отдельных видах мечей и в их названиях, чем жители Индии!» — писал средневековый ученый Аль-Бируни. Он также поведал, что клинки в Индии делались разных цветов. Мечи, например, изготовлялись зелеными, синими, могли они и иметь узор, напоминающий рисунок ткани. Индийская сталь отличалась узорами, которые были видны на клинке.

А свойствами клинки обладали действительно удивительными. Будучи твердыми и прочными, они одновременно обладали большой упругостью и вязкостью. Клинки перерубали железные гвозди и в то же время свободно сгибались в дугу. Нет ничего удивительного в том, что индийские мечи крошили европейские, которые в древности часто делались из недостаточно упругих и мягких низкоуглеродистых сортов стали.

Лезвие индийского клинка после заточки приобретало необыкновенно высокие режущие способности. Хороший клинок легко перерезал в воздухе газовый платок, в то время как даже современные клинки из самой лучшей стали могут перерезать только плотные виды шелковых тканей. Правда, и обычный стальной клинок можно закалить до твердости булата, но он будет хрупким, как стекло, и разлетится на куски при первом же ударе. Поэтому позднее, когда европейские сабли начали изготовлять из прочных и твердых сортов углеродистых сталей, они ломались при ударе индийского оружия.

Основное назначение булата – изготовление клинков. Главное достоинство клинка – острота его лезвия. Лезвие булатного клинка можно было заточить до почти неправдоподобной остроты и сохранить эту остроту надолго. У клинков из обычной углеродистой стали заостренное лезвие выкрашивается уже при заточке – как бритву, его заточить нельзя, а булат затачивали до остроты бритвы, и он сохранял свои режущие свойства после того, как побывал в деле. Такое возможно лишь тогда, когда сталь обладает одновременно высокой твердостью, вязкостью и упругостью – и в этом случае лезвие клинка способно самозатачиваться. Булатная сабля легко сгибалась на 90-120 градусов, не ломаясь. Есть сведения, будто настоящий булатный клинок носили вместо пояса, обматывая им талию.

Слитки литого булата в виде разрубленных лепешек «вутцев» привозились из Индии в Сирию, где в городе Дамаске из них выковывали эти сказочные клинки. Но индийская булатная сталь стоила очень дорого, и сирийские кузнецы изобрели сварной булат, правильно определив, что булат — первый созданный человеком композит, состоит из частиц твердой углеродистой стали в матрице из мягкой и упругой низкоуглеродистой стали. Дамасская сталь получалась путем многократных проковок в разных направлениях пучка из стальных прутков разной твердости. Качество клинков из сварной дамасской стали было по тем временам очень высокое, но такого сочетания прочности и упругости как в оружии из литого индийского булата сирийским кузнецам добиться не удалось.

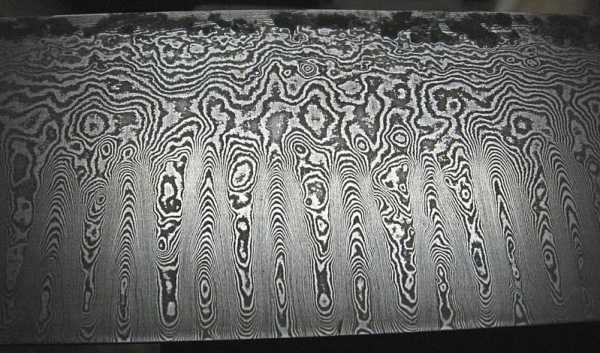

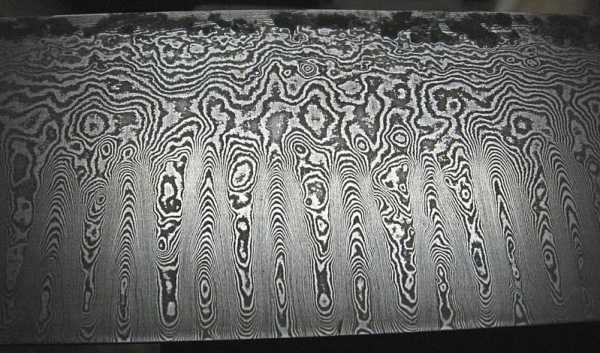

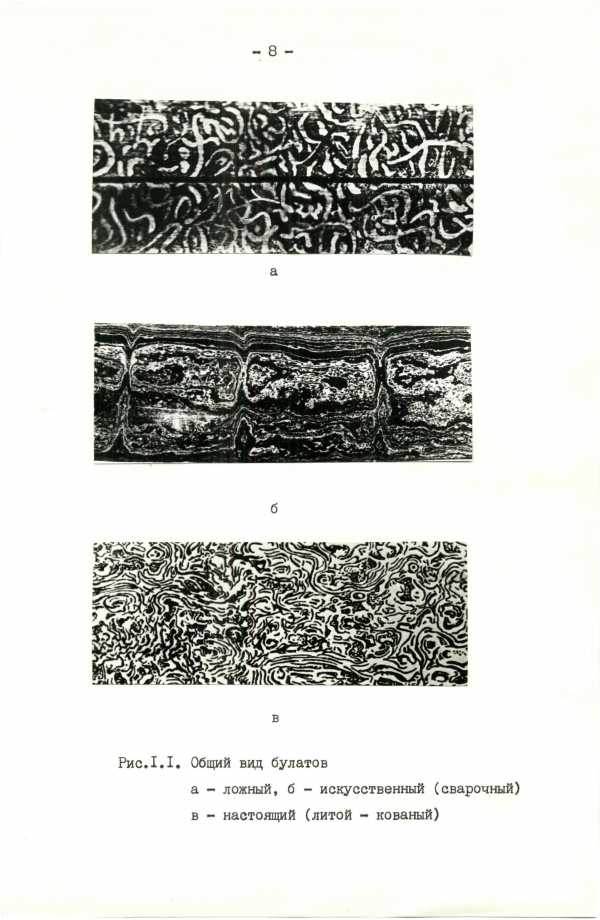

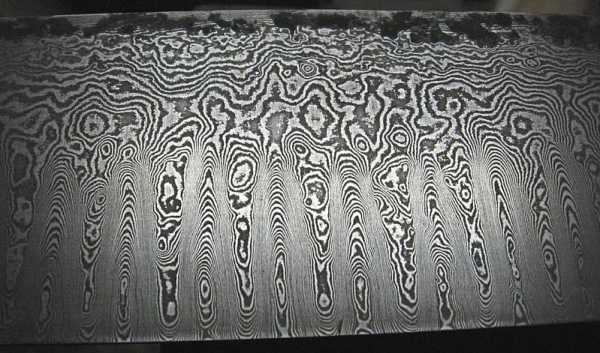

Распознать виды и свойства «дамаска» довольно легко по характерному узору. Лучший в Европе знаток булатов Павел Аносов писал, что «…опытный азиатец не ошибется в выборе клинка без пробы и по одному узору определит, остр булат или туп, тверд или мягок, упруг или слаб». И сегодня знаток по одному лишь внешнему виду узорчатого клинка может определить технологию его изготовления, примерные режущие свойства, весьма часто место и время его производства и, в некоторых случаях, мастера-клиночника.

Основных типов узоров дамаска не много. К ним, кроме простейшего «дикого», относятся «штемпельный», «турецкий» и «мозаичный». «Дикий» узор возникает в результате довольно беспорядочного перемешивания слоев в процессе ковки, а более популярный «штемпельный» получают набивкой определенного рельефа на слоистой заготовке клинка специальным штампом-штемпелем. Слои разных металлов вдавливаются вглубь заготовки и, после сошлифовки выступов, образуется заданный регулярный узор. Из-за образования таких узоров вследствие наштамповки рельефа их и называют «штемпельными». К ним относятся ступенчатый, волнистый, сетчатый (ромбический) и кольчатый.

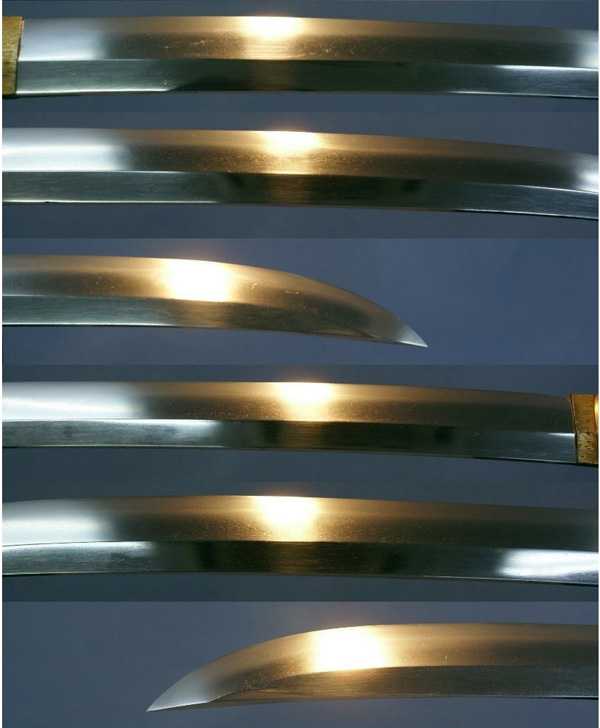

Еще один центр производства качественных клинков образовался в средние века в Японии. Японский булат обладал каким-то необыкновенным качеством железа, которое после целого ряда проковок приобретало даже более высокую твердость и прочность, чем дамасская сталь. Мечи и сабли, приготовленные из этого железа, отличались удивительной вязкостью и необыкновенной остротой. Японская технология изготовления мечей из железа начала развиваться с 8 века и достигла наивысшего совершенства к 13 веку, позволяя изготавливать не просто боевое оружие, но настоящее произведение искусства, которое не удаётся воспроизвести в полной мере даже в современности.

В Японии сейчас хранится около трех миллионов разнообразных мечей всех времен, а в дополнение к этому многие сотни тысяч мечей после 1945 года достались США и СССР. Часть из них и там и там сразу же порубили на куски (только в Америке – 350 тысяч), другие раздали по музеям. Говорят, у нас на армейских складах под Иркутском лежат горы этого добра и местные умельцы мастерят из них охотничьи ножи. Доподлинно известно то, что некоторые наши трофейные «квантунцы» имеют очень неплохие подписные клинки.

Впрочем, точно неизвестно, сколько из них относятся к высшей категории качества. Другое дело в Японии — там владелец самурайского меча может получить своего рода паспорт, в котором будут указаны время изготовления меча, стиль и название школы, к которой принадлежал изготовивший его мастер. Для нас совершенно фантастическим является то, что историки Японии сохранили имена 32 тысяч (!) мастеров прошлого. Не уверен, что в нас помнят хотя бы сотню своих оружейников. Плохо это или хорошо – разговор особый. Паспорт меча называется «оригами» и выдает его авторитетное «Японское Общество Сохранения Искусства Мечей» — nbthk. Это общество выделяет четыре класса мечей: особо ценные, ценные, особо сохраняемые и, наконец, просто сохраняемые мечи. Особо ценных мечей сейчас на учете 117 штук, еще около 3-х тысяч — ценных.

Говоря о мечах самураев, нужно учитывать исторические традиции оружейной культуры Японии. Каждый меч по времени его изготовления можно отнести к эпохе Кото (до конца 17 века), к Синто (до 19 века), к Синсинто (до 1876 г) и, наконец, к Гендайто — современным мечам.

Уже в наше время был сделан химический анализ стали, из которой изготовлено японское оружие XI-XIII веков. И древнее оружие раскрыло свою тайну: в стали был найден молибден. Сегодня хорошо известно, что сталь, легированная молибденом, обладает высокой твердостью, прочностью и вязкостью. Молибден – один из немногих легирующих элементов, добавка которого в сталь вызывает повышение ее вязкости и твердости одновременно. Все другие элементы, увеличивающие твердость и прочность стали, способствуют повышению ее хрупкости. Естественно, что в сравнении с дамасскими клинками, сделанными из железа и стали, японские легированные мечи и сабли казались чудом. Но значит ли это, что японцы умели в то далекое время делать легированную сталь?

Конечно, нет. Что такое легированная сталь, они даже не знали, так же как и не знали, что такое молибден. Руда, из которой древние японские мастера выплавляли железо, содержала значительную примесь окиси молибдена. Выплавленное из обогащенных молибденом «песков» кричное железо проковывалось в прутья и закапывалось в болотистую землю. Время от времени прутья вынимали и снова зарывали, и так на протяжении 8-10 лет. Насыщенная солями и кислотами болотная вода разъедала пруток и делала его похожим на кусок сыра. Тем самым из заготовки удалялись вредные примеси, быстрее разъедаемые болотной водой. Затем разогретую заготовку японский кузнец проковывал в тонкую полосу, сгибал, опять проковывал и так несколько тысяч раз! Но и японские клинки, при всей их выдающейся остроте и прочности, не обладали качествами индийского булата, особенно упругостью.

Арабский ученый XII века Едриза сообщает, что в его время индийцы еще славились производством железа, индийской сталью и выковкой знаменитых мечей. В Дамаске из этой стали изготовляли клинки, славу о которых крестоносцы разнесли по всей Европе. К сожалению, в Древней Индии так тщательно прятали секреты выплавки вутца, что в конце концов потеряли их совсем. Уже в конце XII века клинки из литого булата высшего качества «табан» не могли делать ни в Индии, ни в Сирии, ни в Персии.

После того как Тимур покорил Сирию и вывез оттуда всех мастеров, искусство изготовления оружия из литого булата переместилось в Самарканд; однако вскоре оно везде пришло в упадок. Потомки вывезенных мастеров, рассеявшись по всему Востоку, окончательно потеряли способы изготовления булатного оружия. В XIV – XV веках секрет производства литого булата и изготовления из него холодного оружия был окончательно потерян. Европейские кузнецы не смогли до конца разгадать секрет производства даже дамасской сварной стали и больше преуспели в производстве клинков из однородной (гомогенной) стали с имитацией рисунка булата на поверхности клинка. Особенно широко развернулось производство подделок под булат в XVIII-XIX веках.

Технология ковки дамасской стали была утрачена приблизительно в 1750 году. Точные причины того, почему это случилось, неизвестны, но существует несколько версий, так или иначе объясняющих эти причины. Наиболее популярная теория заключается в том, что руда, необходимая для производства дамасской стали, начала исчерпываться и оружейники были вынуждены перейти к альтернативным технологиям производства клинков.

Согласно другой версии, кузнецы и сами не знали технологии – они попросту выковывали множество клинков и проверяли их на прочность. Предполагается, что по случайному стечению обстоятельств некоторые из них получали свойства, характерные для дамаска. Как бы то ни было, даже на нынешнем этапе развития технологии невозможно в точности восстановить процесс создания дамасской стали. Несмотря на то, что лезвия с подобным узором существуют и в наши дни, добиться прочности дамасской стали современные мастера, все же, не в силах.

В это время в Европе научились производить высокоуглеродистую литую сталь, и западноевропейские мастера, оставив попытки раскрыть секреты производства сварочного булата, начали изготовлять из нее довольно хорошее холодное оружие. В Италии (Милан), в Испании (Толедо), в Германии (Золинген), во Франции (Льеж) и даже в Англии стали широко производить «ложный булат». «Ложные булаты», особенно золингеновские и толедские, приобрели известность благодаря высокой степени полировки и красивыми узорами, которые наносились на клинки различными методами.

Ремесленники, рисующие декоративные узоры на металле, назывались «дамаскировщиками», а клинки «ложного булата» — «дамаскированными». Многие «дамаскированные» клинки были не очень высокого качества, поскольку они изготовлялись из обычной шведской или английской углеродистой стали.

Не одно столетие металлурги всех стран и народов пытались выплавить булатную сталь, но злополучная тайна никому не давалась. В XIX веке учеными-металлургами предпринималось множество попыток раскрыть секрет литого булата, даже великий английский ученый Фарадей безуспешно бился над решением этой задачи. Но получить литой булат, не уступающий по свойствам индийскому вутцу, удалось только русскому ученому, горному начальнику златоустовских заводов П.П. Аносову в 40-ых годах XIX века. Сохранившийся до наших дней аносовский булатный клинок, перерубает гвозди, гнется в дугу и на лету перерубает газовый платок. Секрет древних индийских мастеров открыт? И да и нет. После смерти П.П. Аносова, не смотря на оставленный им подробный рецепт, воспроизвести литой булат не удается никому!

Уже в наше время, златоустовские металлурги вновь попытались воскресить технологию производства булата. Сложны и длительны были эти поиски, но узорчатая сталь вновь была получена, хотя полностью повторить аносовский булат не удалось. Легендарная упругость клинков достигнута не была. Современные качественные легированные стали превосходят булат по всем показателям: прочности, упругости, режущим свойствам, но добиться таких выдающихся свойств в одном образце не удается и сейчас. Тайна индийского литого булата ждет своей разгадки! Цитата сообщения Владимир_ГринчувБулат и дамасская стальhist-etnol.livejournal.com

Булат и дамасская сталь — ru_art links

Великий русский металлург Д.К. Чернов говорил, что «…самая лучшая сталь, которая когда-либо, где-либо производилась, есть, без сомнения, булат». Булат – одна из самых интересных и загадочных страниц в истории металлургии. Сейчас хорошо известно, как в древние времена делали каменные топоры, бронзовую утварь, варили железо и плавили чугун, но до нашего времени остаются нераскрытыми многие секреты производства булатного оружия.

О булате многие скажут, что секрет его давно утерян и «тайна сия велика есть!» И не очень ошибутся, хотя еще только сто лет назад, в одном лишь 1906 году и только в одном бельгийском городе Льеже было произведено 850 тонн (!) узорчатой стали нескольких десятков сортов. Однако она предназначалась лишь для изготовления стволов охотничьих ружей, а в те же времена клинки из узорчатой стали по всей Европе ковались уже буквально поштучно и по особым заказам.

Мы, утверждаем, что и сегодня немыслимо получить алюминий без электролиза, а в Китае есть гробница полководца Чжоу-Чжу, умершего 17 веков назад, некоторые детали орнамента которой на 85% содержат алюминий. Как же его получили в III веке? Те же китайцы во II веке до н. э. изготавливали сплав никеля с медью и цинком, из которого делали монеты, а никель как элемент был открыт в Европе только в середине XVIII века.

Индия славилась искусством своих металлургов задолго до нашей эры, о современниках тоже можно сказать немало хороших слов, а вот надо же — ответить на вопрос, каким образом почти из чистого железа (99,72%) изготовлена знаменитая колонна в Дели, никто не в силах. Нет-нет, мы не умаляем заслуг сегодняшних металлургов — и стали, превосходящие по своим качествам булат, у нас давно есть, и значительно более чистое железо в лабораториях получено. Но как же не удивляться: колонна в Дели весит 6,5 т и сотворена она в IV веке!

Молибден был открыт в 1778 году. Понадобилось больше столетия, чтобы выделить его в чистом виде, а в старинные острейшие самурайские мечи, как выяснил тот же П.П.Аносов, для придания им прочности металлурги Страны восходящего солнца добавляли не что иное, как… молибден.

Ацтеки ещё в XV веке умели изготавливать зеркала из хорошо обработанной, отполированной платины. Например, вождь ацтеков Монтесума еще в 1520 г. прислал в подарок королю Испании полированные платиновые зеркала. Но как они это делали, ведь температура плавления платины 1769°С, она сваривается и поддаётся ковке только при белом калении? Спрашивается: где ацтеки брали такую температуру?

Впервые Европа познакомилась с булатом при столкновении армии Александра Македонского с войсками индийского царя Пора. Особенно поразил македонцев панцирь захваченного в плен царя. Он был сделан из необыкновенно прочного белого металла, на котором македонское оружие не смогло сделать ни вмятины, ни царапины. Из булата были изготовлены и широкие индийские мечи, которые легко рассекали пополам македонское железо. По свидетельству историков, древнее европейское железное оружие было настолько мягкое, что после двух-трех ударов уже гнулось, и воины вынуждены были отходить, чтобы выпрямить клинок. Естественно, что индийские мечи для македонцев казались чудом.

Называли узорчатый металл в разные времена и в разных странах по-разному. Употребляются названия «вутц», «булат», «дамаск», «дамасская сталь», «булатная сталь», «сварочная сталь», «рафинированная сталь», «дендритная сталь», а также «красное», «белое» и «многосуточное железо». Встречаются термины «красный булат, «синий булат», «ликвационный булат», «сварочный булат», «микробулат», «порошковый булат» и, в противовес «ложному», какой-то «настоящий булат». Есть еще и «настоящий дамаск»…

Наиболее известны и доныне популярны названия «вутц», «булат» и «дамаск». «Вутцем» в Англии называли слитки клинковой стали, которые привозили для исследований из Индии. Впервые этот термин появился в печати в 1795 году в сообщении Английской Королевской академии об индийской стали. В последнее время слово «wootz» понимают как английскую транскрипцию дравидских (не индоевропейских) слов ukko или hookoo, используемых для обозначения стали в центральных и южных районах Индии. Интересно, что именно от тамилов с юга Индии или Цейлона еще в Древний Рим привозили хорошую сталь (феррум индикум) для мечей.

Название «булат» имеет не менее древнее происхождение и произошло от индо-иранского «пулад», которое обозначает просто литую сталь (не будем здесь уточнять, что такое «просто литая» сталь). На хинди, современном официальном языке Индии, phaulad имеет значение стали. Частица «пу-» в древнеиндийском языке санскрите имеет значение «очищение, чистка», а в индоарийских диалектах существует слово для обозначение железа — «лауха». Если допустить родство названия литой тигельной стали «пулад» и древнего индоарийского термина «пу-лауха», то можно принять перевод слова «пулад» как «очищенное железо». О таком переводе писал еще Н.Т. Беляев в своем труде «О булатах», изданном в 1911 году.

Задолго до этого с Гималайских гор в Пенджаб (древнейшее княжество в Индии) спустилась каста кузнецов, хорошо знающих железное дело и умеющих изготовлять железное оружие с необычайными свойствами. Из Пенджаба индийское железо и способы его обработки распространились в Сиам и Японию.

«Никогда не будет народа, который лучше разбирался бы в отдельных видах мечей и в их названиях, чем жители Индии!» — писал средневековый ученый Аль-Бируни. Он также поведал, что клинки в Индии делались разных цветов. Мечи, например, изготовлялись зелеными, синими, могли они и иметь узор, напоминающий рисунок ткани. Индийская сталь отличалась узорами, которые были видны на клинке.

А свойствами клинки обладали действительно удивительными. Будучи твердыми и прочными, они одновременно обладали большой упругостью и вязкостью. Клинки перерубали железные гвозди и в то же время свободно сгибались в дугу. Нет ничего удивительного в том, что индийские мечи крошили европейские, которые в древности часто делались из недостаточно упругих и мягких низкоуглеродистых сортов стали.

Лезвие индийского клинка после заточки приобретало необыкновенно высокие режущие способности. Хороший клинок легко перерезал в воздухе газовый платок, в то время как даже современные клинки из самой лучшей стали могут перерезать только плотные виды шелковых тканей. Правда, и обычный стальной клинок можно закалить до твердости булата, но он будет хрупким, как стекло, и разлетится на куски при первом же ударе. Поэтому позднее, когда европейские сабли начали изготовлять из прочных и твердых сортов углеродистых сталей, они ломались при ударе индийского оружия.

Основное назначение булата – изготовление клинков. Главное достоинство клинка – острота его лезвия. Лезвие булатного клинка можно было заточить до почти неправдоподобной остроты и сохранить эту остроту надолго. У клинков из обычной углеродистой стали заостренное лезвие выкрашивается уже при заточке – как бритву, его заточить нельзя, а булат затачивали до остроты бритвы, и он сохранял свои режущие свойства после того, как побывал в деле. Такое возможно лишь тогда, когда сталь обладает одновременно высокой твердостью, вязкостью и упругостью – и в этом случае лезвие клинка способно самозатачиваться. Булатная сабля легко сгибалась на 90-120 градусов, не ломаясь. Есть сведения, будто настоящий булатный клинок носили вместо пояса, обматывая им талию.

Слитки литого булата в виде разрубленных лепешек «вутцев» привозились из Индии в Сирию, где в городе Дамаске из них выковывали эти сказочные клинки. Но индийская булатная сталь стоила очень дорого, и сирийские кузнецы изобрели сварной булат, правильно определив, что булат — первый созданный человеком композит, состоит из частиц твердой углеродистой стали в матрице из мягкой и упругой низкоуглеродистой стали. Дамасская сталь получалась путем многократных проковок в разных направлениях пучка из стальных прутков разной твердости. Качество клинков из сварной дамасской стали было по тем временам очень высокое, но такого сочетания прочности и упругости как в оружии из литого индийского булата сирийским кузнецам добиться не удалось.

Распознать виды и свойства «дамаска» довольно легко по характерному узору. Лучший в Европе знаток булатов Павел Аносов писал, что «…опытный азиатец не ошибется в выборе клинка без пробы и по одному узору определит, остр булат или туп, тверд или мягок, упруг или слаб». И сегодня знаток по одному лишь внешнему виду узорчатого клинка может определить технологию его изготовления, примерные режущие свойства, весьма часто место и время его производства и, в некоторых случаях, мастера-клиночника.

Основных типов узоров дамаска не много. К ним, кроме простейшего «дикого», относятся «штемпельный», «турецкий» и «мозаичный». «Дикий» узор возникает в результате довольно беспорядочного перемешивания слоев в процессе ковки, а более популярный «штемпельный» получают набивкой определенного рельефа на слоистой заготовке клинка специальным штампом-штемпелем. Слои разных металлов вдавливаются вглубь заготовки и, после сошлифовки выступов, образуется заданный регулярный узор. Из-за образования таких узоров вследствие наштамповки рельефа их и называют «штемпельными». К ним относятся ступенчатый, волнистый, сетчатый (ромбический) и кольчатый.

Еще один центр производства качественных клинков образовался в средние века в Японии. Японский булат обладал каким-то необыкновенным качеством железа, которое после целого ряда проковок приобретало даже более высокую твердость и прочность, чем дамасская сталь. Мечи и сабли, приготовленные из этого железа, отличались удивительной вязкостью и необыкновенной остротой. Японская технология изготовления мечей из железа начала развиваться с 8 века и достигла наивысшего совершенства к 13 веку, позволяя изготавливать не просто боевое оружие, но настоящее произведение искусства, которое не удаётся воспроизвести в полной мере даже в современности.

В Японии сейчас хранится около трех миллионов разнообразных мечей всех времен, а в дополнение к этому многие сотни тысяч мечей после 1945 года достались США и СССР. Часть из них и там и там сразу же порубили на куски (только в Америке – 350 тысяч), другие раздали по музеям. Говорят, у нас на армейских складах под Иркутском лежат горы этого добра и местные умельцы мастерят из них охотничьи ножи. Доподлинно известно то, что некоторые наши трофейные «квантунцы» имеют очень неплохие подписные клинки.

Впрочем, точно неизвестно, сколько из них относятся к высшей категории качества. Другое дело в Японии — там владелец самурайского меча может получить своего рода паспорт, в котором будут указаны время изготовления меча, стиль и название школы, к которой принадлежал изготовивший его мастер. Для нас совершенно фантастическим является то, что историки Японии сохранили имена 32 тысяч (!) мастеров прошлого. Не уверен, что в нас помнят хотя бы сотню своих оружейников. Плохо это или хорошо – разговор особый. Паспорт меча называется «оригами» и выдает его авторитетное «Японское Общество Сохранения Искусства Мечей» — nbthk. Это общество выделяет четыре класса мечей: особо ценные, ценные, особо сохраняемые и, наконец, просто сохраняемые мечи. Особо ценных мечей сейчас на учете 117 штук, еще около 3-х тысяч — ценных.

Говоря о мечах самураев, нужно учитывать исторические традиции оружейной культуры Японии. Каждый меч по времени его изготовления можно отнести к эпохе Кото (до конца 17 века), к Синто (до 19 века), к Синсинто (до 1876 г) и, наконец, к Гендайто — современным мечам.

Уже в наше время был сделан химический анализ стали, из которой изготовлено японское оружие XI-XIII веков. И древнее оружие раскрыло свою тайну: в стали был найден молибден. Сегодня хорошо известно, что сталь, легированная молибденом, обладает высокой твердостью, прочностью и вязкостью. Молибден – один из немногих легирующих элементов, добавка которого в сталь вызывает повышение ее вязкости и твердости одновременно. Все другие элементы, увеличивающие твердость и прочность стали, способствуют повышению ее хрупкости. Естественно, что в сравнении с дамасскими клинками, сделанными из железа и стали, японские легированные мечи и сабли казались чудом. Но значит ли это, что японцы умели в то далекое время делать легированную сталь?

Конечно, нет. Что такое легированная сталь, они даже не знали, так же как и не знали, что такое молибден. Руда, из которой древние японские мастера выплавляли железо, содержала значительную примесь окиси молибдена. Выплавленное из обогащенных молибденом «песков» кричное железо проковывалось в прутья и закапывалось в болотистую землю. Время от времени прутья вынимали и снова зарывали, и так на протяжении 8-10 лет. Насыщенная солями и кислотами болотная вода разъедала пруток и делала его похожим на кусок сыра. Тем самым из заготовки удалялись вредные примеси, быстрее разъедаемые болотной водой. Затем разогретую заготовку японский кузнец проковывал в тонкую полосу, сгибал, опять проковывал и так несколько тысяч раз! Но и японские клинки, при всей их выдающейся остроте и прочности, не обладали качествами индийского булата, особенно упругостью.

Арабский ученый XII века Едриза сообщает, что в его время индийцы еще славились производством железа, индийской сталью и выковкой знаменитых мечей. В Дамаске из этой стали изготовляли клинки, славу о которых крестоносцы разнесли по всей Европе. К сожалению, в Древней Индии так тщательно прятали секреты выплавки вутца, что в конце концов потеряли их совсем. Уже в конце XII века клинки из литого булата высшего качества «табан» не могли делать ни в Индии, ни в Сирии, ни в Персии.

После того как Тимур покорил Сирию и вывез оттуда всех мастеров, искусство изготовления оружия из литого булата переместилось в Самарканд; однако вскоре оно везде пришло в упадок. Потомки вывезенных мастеров, рассеявшись по всему Востоку, окончательно потеряли способы изготовления булатного оружия. В XIV – XV веках секрет производства литого булата и изготовления из него холодного оружия был окончательно потерян. Европейские кузнецы не смогли до конца разгадать секрет производства даже дамасской сварной стали и больше преуспели в производстве клинков из однородной (гомогенной) стали с имитацией рисунка булата на поверхности клинка. Особенно широко развернулось производство подделок под булат в XVIII-XIX веках.

Технология ковки дамасской стали была утрачена приблизительно в 1750 году. Точные причины того, почему это случилось, неизвестны, но существует несколько версий, так или иначе объясняющих эти причины. Наиболее популярная теория заключается в том, что руда, необходимая для производства дамасской стали, начала исчерпываться и оружейники были вынуждены перейти к альтернативным технологиям производства клинков.

Согласно другой версии, кузнецы и сами не знали технологии – они попросту выковывали множество клинков и проверяли их на прочность. Предполагается, что по случайному стечению обстоятельств некоторые из них получали свойства, характерные для дамаска. Как бы то ни было, даже на нынешнем этапе развития технологии невозможно в точности восстановить процесс создания дамасской стали. Несмотря на то, что лезвия с подобным узором существуют и в наши дни, добиться прочности дамасской стали современные мастера, все же, не в силах.

В это время в Европе научились производить высокоуглеродистую литую сталь, и западноевропейские мастера, оставив попытки раскрыть секреты производства сварочного булата, начали изготовлять из нее довольно хорошее холодное оружие. В Италии (Милан), в Испании (Толедо), в Германии (Золинген), во Франции (Льеж) и даже в Англии стали широко производить «ложный булат». «Ложные булаты», особенно золингеновские и толедские, приобрели известность благодаря высокой степени полировки и красивыми узорами, которые наносились на клинки различными методами.

Ремесленники, рисующие декоративные узоры на металле, назывались «дамаскировщиками», а клинки «ложного булата» — «дамаскированными». Многие «дамаскированные» клинки были не очень высокого качества, поскольку они изготовлялись из обычной шведской или английской углеродистой стали.

Не одно столетие металлурги всех стран и народов пытались выплавить булатную сталь, но злополучная тайна никому не давалась. В XIX веке учеными-металлургами предпринималось множество попыток рас

art-links.livejournal.com

Булатная сталь. Часть 2

Ну не бред ли это в самом деле: булат с содержанием углерода до 4%? Как можно выковать сталь (да еще ТАКУЮ сталь!) непосредственно из чугуна?

Диаграмма состояния Fe–C

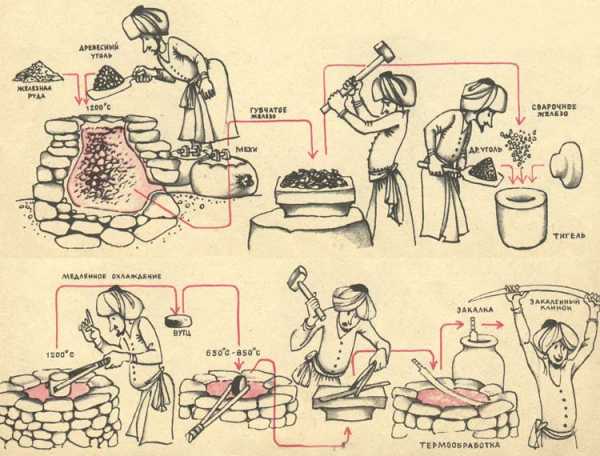

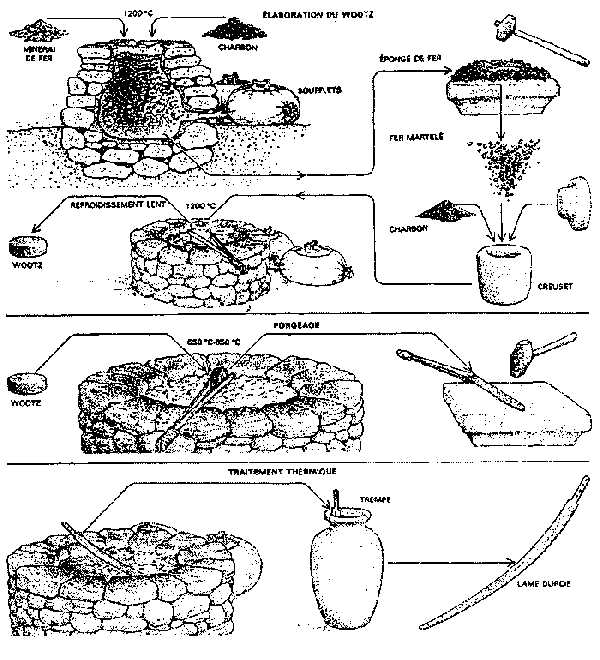

Дело в том, что булат — это прежде всего технология, а не химический состав металла. И, похоже, не одна-единственная технология, а великое множество. Некоторые практики считают, что наиболее вероятной для получения настоящего вутца является технология «литого булата», т. е. выплавка высокоуглеродистого металла в тигле и охлаждение его вместе с тиглем так, чтобы образовались дендриты — «елочка» из кристаллов чистого железа, растущая внутрь слитка. Согласно диаграмме, при остывании слитков всегда первым кристаллизуется почти чистое железо. Приведенная реставратором В. И. Басовым схема образования булата до некоторой степени объясняла процесс образования этого загадочного сплава: при кристаллизации и «рождении» ферритов железо само себя очищает. В первую очередь ферриты начинают расти от стенок тигля. Нити феррита тянутся во всех направлениях, огибая поверхность застывшего слитка, проникая и внутрь, пронизывая его насквозь. От этих нитей растут малые, поперечные, перпендикулярные им, которые свариваются между собой и с длинными нитями. При дальнейшем остывании кристаллы чистого железа начинают покрываться карбидами. Получается, что кристаллы железа находятся как бы в цементитной оболочке. Когда вся поверхность ферритов уже занята, а углерода в продолжающем остывать расплаве все еще избыток, то благодаря внутренней кристаллизации в промежутках образуется перлит: смесь третичного цементита с ферритом очень малой величины. Описанный процесс кристаллизации может происходить только в тиглях, причем определенного размера. Нельзя переливать металл из тигля в изложницу и нельзя допускать возникновения конвекционных потоков в остывающем металле. По такой технологии булат рождается при очень медленном охлаждении. Причем здесь и кроется главный секрет: предварительная изотермическая выдержка.

Современные «узорчатые» клинки обычно все-таки выполнены из разных вариантов дамаска. В данном случае перед нами образец работы питерского мастера А. Богатырева, одного из самых известных на сегодняшний день создателей «фантастического оружия»: кинжал «Спящая красавица»

Кузнец-реставратор В. И. Басов, разработавший эту теорию, действительно получал сталь, подобную булату. Главным для него было найти оптимальную скорость охлаждения. При совсем малых скоростях происходила гомогенизация металла с потерей неоднородности, при слишком больших получалась обычная углеродистая сталь, где вместо феррита и цементита образовывались перлит и цементит. В каждом конкретном случае нужная скорость охлаждения зависела от степени чистоты металла, его состава, шероховатости стенок тигля и т. д. То есть, перепробовав тысячу вариантов, можно так и не наткнуться на оптимум, приводящий к булату…

Поэтому другие исследователи предположили, что древние мастера шли прямо противоположным путем. На опытной плавке смесь мелких кусочков кричного железа и чугуна нагрели в специальном тигле до 1250—1280°С. При этой температуре чугун плавится, а железо — нет. При появлении жидкой фазы тигель с металлом быстро охладили. И получили узорчатую сталь очень высокой прочности!

Кроме этих двух крайних вариантов технологии, в настоящее время существует еще не менее десятка разновидностей способов получения стали, очень близко соответствующей представлениям о булате. В последнее время некоторые исследователи, один разок получив образец узорчатой стали, достаточно поспешно делают вывод о разгадке тайны булата, да и вообще об отсутствии тайны как таковой. Порой выводы их излишне безапелляционны, так как «булаты» эти делаются обычно для ножей, и проверить их на все свойства, которыми обладал истинный булат, невозможно.

По крайней мере, сейчас всем ясно, что булат — это композит: химически, физически и структурно неоднородная сталь. В соответствии с одной из теорий, роль матрицы в нем исполняет мягкая, пластичная ферритная основа, а роль упрочняющих волокон — карбиды железа (в современных булатоподобных сталях — также карбиды ванадия или молибдена). В подобном композиционном материале трещина, возникающая при разрушении прочного волокна, гасится мягкой матрицей. Поэтому наряду с высокой прочностью такие материалы обладают и высокой вязкостью. А высокая износостойкость лезвия возникает вследствие так называемой самозаточки: на режущей кромке ускоренное стачивание мягкой матрицы вызывает выход на режущую кромку волокон, обогащенных включениями цементита. В результате возникает своеобразная «микропила». Наличие рельефа на режущей кромке позволяет реализовать «вспарывающий» механизм реза, при котором препятствие перед режущим языком испытывает значительно большие растягивающие напряжения, чем при вминании вовнутрь (которое характерно для работы гладкой режущей кромки).

Еще один образец работы А. Богатырева: кинжал «Пришелец», завоевавший первое место на конкурсе «Фэнтезийное оружие»

Однако, по мнению одной из групп исследователей, такое строение композита никак не может обеспечить фантастической упругости лучших видов булата. Булат типа «хоросан» или «кара-табан», конечно, композит, но ведь состоит он из перлита и цементита! Возможно, сверхвязкость композита объясняется не повышенной вязкостью матрицы (феррит), а формированием развитой субструктуры в промежуточных слоях на границе «волокно — матрица».

Но не только структура металла является тайной булата. Даже получив булат, не так-то и просто его отковать. П. П. Аносов в своих работах неоднократно указывал на целесообразность «холодной» ковки без перегрева булатного слитка. В давние времена мастера в процессе ковки затемняли помещения кузницы для более точной фиксации цвета каления слитка. Действительно, визуально фиксировать вишнево-красный цвет (750°С), темно-вишнево-красный (650°С) или темно-красный цвет (600°С) заготовки можно только при определенном затемнении.

Видимо, именно поэтому знаменитых клинков, меченных личным клеймом какого-либо конкретного мастера, в каждом отдельном случае не так уж и много*. Даже если металл раскален не добела, пристальный и долгий взгляд на него — жестокое испытание для сетчатки. И довольно вскоре способность различать тончайшие оттенки падает… А поскольку в ту пору мастер обычно отвечал за весь цикл, то через какое-то время ему приходилось переключаться на «просто» хорошие клинки, право же на изготовление эксклюзивного оружия для WIP-персон переходило к сыну или ученику (чаще всего — в одном лице).

*Правда, в ряде случаев такое клеймо передавалось по наследству, становясь «фирменной маркой» кузнечной династии, а то и разветвленного производства, охватывавшего множество мастерских. При таких обстоятельствах технология, конечно, сохраняла некие общие черты — но индивидуальный «почерк» все же размывался.

В. И. Басов разработал более 20 видов ковки булата. Основным видом является косая ковка под углом бойков 45°. При этом прямолинейные группы кристаллов становятся криволинейными. Чем больше перемещаются дендриты при ковке, тем прочнее будет булат. Именно посредством разнообразных приемов ковки Басов получал все виды узоров. Полосчатый — при простой ковке, волнистый — при ковке кувалдой с чуть закругленными поверхностями бойков, сетчатый — при косой ковке узкими бойками (обжимками, кувалдами с оттянутыми узкими носиками, как у молотков). Удары наносятся крестообразно узкой частью кувалды или молотка сначала по одной стороне, затем по другой с обязательным проглаживанием. Причем ковка должна происходить в определенном интервале температур: между 700°С и аустенитной температурной границей. По оценкам исследователей, ковавших перлитно-цементитный булат (наиболее трудный в работе), после определенного периода ковки пластичность композита возрастала, что позволяло увеличить интенсивность ковки и величину единичных обжатий.

Распространено мнение, что дамаск (его получают, сваривая вперемежку полосы мягкой и высокоуглеродистой стали) — это суррогат настоящего булата. Однако в некоторых случаях сварочная дамасская сталь может даже превосходить литой булат! Когда многослойный пакет варится из чистой стали с 0,8% С и чистейшего кричного железа с многократным посыпанием-науглероживанием чугуном, то такой сварочный булат будет иметь тот же химический состав и ту же структуру, что и литой. Мало того, если пакет нагреть до определенной температуры, а затем резко охладить в воде и потом отжечь, то углерод в гамма-железе (аустените), как заявляют авторы патента, может превратиться в алмаз! Этим объясняется полученная в некоторых случаях фантастическая твердость дамасской стали.

Сложна и термообработка булата (дамасской стали тоже), поскольку для каждого вида требуется свой режим закалки и отпуска. Вообще-то, поскольку булат режет в основном карбидными кластерами, создающими эффект микропилы, закалка лезвия необязательна. Тем не менее закаленный булат превосходит незакаленный: он режет и сталью более мягкой структуры, и, по мере ее износа, карбидными кластерами.

Булат, как и все высокоуглеродистые стали, очень чувствителен к пониженной температуре. На морозе он может попросту лопнуть при первом же ударе. Особенно чувствительными к пониженным температурам должны быть индийские булаты, где содержание фосфора (элемента, ответственного за хладноломкость) доходило до чудовищной величины: 0,23%! Так что не следует удивляться сообщению арабского путешественника ибн Фадлана, по которому мечи знакомых ему «русов» (практически наверняка — викинги, может быть несколько славянизированные) отличались очень высокими качествами, но булатными все-таки не были; более того, «русы» сознательно избегали приобретать литой булат, не доверяя ему в условиях зимних сражений.

Почему же секрет булата ищут сотни любителей, а промышленность не прилагает к этому никаких заметных усилий? Во-первых, век холодного оружия давно закончился, поэтому отпала надобность в клинках высокого качества, особенно в клинках длинных, мечевого или сабельного достоинства; а для задач, решаемых при помощи армейского или диверсионного ножа, булат, в общем, не требуется. Во-вторых, так и не появилась доступная, устойчивая технология изготовления булата: до сих пор это скорее искусство, индивидуальная работа, которую нельзя поставить на поток. В-третьих, любую проблему можно решить разными путями, промышленность же всегда ищет наиболее экономичный путь. Ей не нужна дорогая универсальная сталь с фантастическими свойствами, но с неустойчивой технологией изготовления. Проще создать приемлемую сталь (либо сплав) под каждый конкретный случай. Еще проще для промышленных операций делать ножи из недорогой стали с постоянной механической заточкой. Возрождение же интереса к древней металлургии со стороны любителей редко связано с коммерческим интересом.

Производители коллекционного оружия охотно используют узорчатую сталь (опятьтаки прежде всего — дамаск или имитации) даже для тех изделий, где она сроду не применялась. Например, при изготовлении довольно точных копий японских клинков — хотя высочайшее качество самурайского оружия достигалось совершенно иными методами

Тем не менее констатируем: на многих сайтах в интернете сейчас идет активный обмен информацией между кузнецамилюбителями, ведущими поиск утерянного рецепта изготовления булата. Тот, кого тайны булата не оставили равнодушным, может заглянуть на сайт «Нож2002». Там Ахим Вирц предлагает наиболее доступный вариант изготовления «в домашних условиях» стали, предельно похожей на булат.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

naukatehnika.com

Булат и дамасская сталь…

О булате многие скажут, что секрет его давно утерян и «тайна сия велика есть!» И не очень ошибутся, хотя еще только сто лет назад, в одном лишь 1906 году и только в одном бельгийском городе Льеже было произведено 850 тонн (!) узорчатой стали нескольких десятков сортов. Однако она предназначалась лишь для изготовления стволов охотничьих ружей, а в те же времена клинки из узорчатой стали по всей Европе ковались уже буквально поштучно и по особым заказам.

Мы, утверждаем, что и сегодня немыслимо получить алюминий без электролиза, а в Китае есть гробница полководца Чжоу-Чжу, умершего 17 веков назад, некоторые детали орнамента которой на 85% содержат алюминий. Как же его получили в III веке? Те же китайцы во II веке до н. э. изготавливали сплав никеля с медью и цинком, из которого делали монеты, а никель как элемент был открыт в Европе только в середине XVIII века.

Индия славилась искусством своих металлургов задолго до нашей эры, о современниках тоже можно сказать немало хороших слов, а вот надо же — ответить на вопрос, каким образом почти из чистого железа (99,72%) изготовлена знаменитая колонна в Дели, никто не в силах. Нет-нет, мы не умаляем заслуг сегодняшних металлургов — и стали, превосходящие по своим качествам булат, у нас давно есть, и значительно более чистое железо в лабораториях получено. Но как же не удивляться: колонна в Дели весит 6,5 т и сотворена она в IV веке!

Молибден был открыт в 1778 году. Понадобилось больше столетия, чтобы выделить его в чистом виде, а в старинные острейшие самурайские мечи, как выяснил тот же П.П.Аносов, для придания им прочности металлурги Страны восходящего солнца добавляли не что иное, как… молибден.

Ацтеки ещё в XV веке умели изготавливать зеркала из хорошо обработанной, отполированной платины. Например, вождь ацтеков Монтесума еще в 1520 г. прислал в подарок королю Испании полированные платиновые зеркала. Но как они это делали, ведь температура плавления платины 1769°С, она сваривается и поддаётся ковке только при белом калении? Спрашивается: где ацтеки брали такую температуру?

Впервые Европа познакомилась с булатом при столкновении армии Александра Македонского с войсками индийского царя Пора. Особенно поразил македонцев панцирь захваченного в плен царя. Он был сделан из необыкновенно прочного белого металла, на котором македонское оружие не смогло сделать ни вмятины, ни царапины. Из булата были изготовлены и широкие индийские мечи, которые легко рассекали пополам македонское железо. По свидетельству историков, древнее европейское железное оружие было настолько мягкое, что после двух-трех ударов уже гнулось, и воины вынуждены были отходить, чтобы выпрямить клинок. Естественно, что индийские мечи для македонцев казались чудом.

Называли узорчатый металл в разные времена и в разных странах по-разному. Употребляются названия «вутц», «булат», «дамаск», «дамасская сталь», «булатная сталь», «сварочная сталь», «рафинированная сталь», «дендритная сталь», а также «красное», «белое» и «многосуточное железо». Встречаются термины «красный булат, «синий булат», «ликвационный булат», «сварочный булат», «микробулат», «порошковый булат» и, в противовес «ложному», какой-то «настоящий булат». Есть еще и «настоящий дамаск»…

Наиболее известны и доныне популярны названия «вутц», «булат» и «дамаск». «Вутцем» в Англии называли слитки клинковой стали, которые привозили для исследований из Индии. Впервые этот термин появился в печати в 1795 году в сообщении Английской Королевской академии об индийской стали. В последнее время слово «wootz» понимают как английскую транскрипцию дравидских (не индоевропейских) слов ukko или hookoo, используемых для обозначения стали в центральных и южных районах Индии. Интересно, что именно от тамилов с юга Индии или Цейлона еще в Древний Рим привозили хорошую сталь (феррум индикум) для мечей.

Название «булат» имеет не менее древнее происхождение и произошло от индо-иранского «пулад», которое обозначает просто литую сталь (не будем здесь уточнять, что такое «просто литая» сталь). На хинди, современном официальном языке Индии, phaulad имеет значение стали. Частица «пу-» в древнеиндийском языке санскрите имеет значение «очищение, чистка», а в индоарийских диалектах существует слово для обозначение железа — «лауха». Если допустить родство названия литой тигельной стали «пулад» и древнего индоарийского термина «пу-лауха», то можно принять перевод слова «пулад» как «очищенное железо». О таком переводе писал еще Н.Т. Беляев в своем труде «О булатах», изданном в 1911 году.

Задолго до этого с Гималайских гор в Пенджаб (древнейшее княжество в Индии) спустилась каста кузнецов, хорошо знающих железное дело и умеющих изготовлять железное оружие с необычайными свойствами. Из Пенджаба индийское железо и способы его обработки распространились в Сиам и Японию.

«Никогда не будет народа, который лучше разбирался бы в отдельных видах мечей и в их названиях, чем жители Индии!» — писал средневековый ученый Аль-Бируни. Он также поведал, что клинки в Индии делались разных цветов. Мечи, например, изготовлялись зелеными, синими, могли они и иметь узор, напоминающий рисунок ткани. Индийская сталь отличалась узорами, которые были видны на клинке.

А свойствами клинки обладали действительно удивительными. Будучи твердыми и прочными, они одновременно обладали большой упругостью и вязкостью. Клинки перерубали железные гвозди и в то же время свободно сгибались в дугу. Нет ничего удивительного в том, что индийские мечи крошили европейские, которые в древности часто делались из недостаточно упругих и мягких низкоуглеродистых сортов стали.

Лезвие индийского клинка после заточки приобретало необыкновенно высокие режущие способности. Хороший клинок легко перерезал в воздухе газовый платок, в то время как даже современные клинки из самой лучшей стали могут перерезать только плотные виды шелковых тканей. Правда, и обычный стальной клинок можно закалить до твердости булата, но он будет хрупким, как стекло, и разлетится на куски при первом же ударе. Поэтому позднее, когда европейские сабли начали изготовлять из прочных и твердых сортов углеродистых сталей, они ломались при ударе индийского оружия.

Основное назначение булата – изготовление клинков. Главное достоинство клинка – острота его лезвия. Лезвие булатного клинка можно было заточить до почти неправдоподобной остроты и сохранить эту остроту надолго. У клинков из обычной углеродистой стали заостренное лезвие выкрашивается уже при заточке – как бритву, его заточить нельзя, а булат затачивали до остроты бритвы, и он сохранял свои режущие свойства после того, как побывал в деле. Такое возможно лишь тогда, когда сталь обладает одновременно высокой твердостью, вязкостью и упругостью – и в этом случае лезвие клинка способно самозатачиваться. Булатная сабля легко сгибалась на 90-120 градусов, не ломаясь. Есть сведения, будто настоящий булатный клинок носили вместо пояса, обматывая им талию.

Слитки литого булата в виде разрубленных лепешек «вутцев» привозились из Индии в Сирию, где в городе Дамаске из них выковывали эти сказочные клинки. Но индийская булатная сталь стоила очень дорого, и сирийские кузнецы изобрели сварной булат, правильно определив, что булат — первый созданный человеком композит, состоит из частиц твердой углеродистой стали в матрице из мягкой и упругой низкоуглеродистой стали. Дамасская сталь получалась путем многократных проковок в разных направлениях пучка из стальных прутков разной твердости. Качество клинков из сварной дамасской стали было по тем временам очень высокое, но такого сочетания прочности и упругости как в оружии из литого индийского булата сирийским кузнецам добиться не удалось.

Распознать виды и свойства «дамаска» довольно легко по характерному узору. Лучший в Европе знаток булатов Павел Аносов писал, что «…опытный азиатец не ошибется в выборе клинка без пробы и по одному узору определит, остр булат или туп, тверд или мягок, упруг или слаб». И сегодня знаток по одному лишь внешнему виду узорчатого клинка может определить технологию его изготовления, примерные режущие свойства, весьма часто место и время его производства и, в некоторых случаях, мастера-клиночника.

Основных типов узоров дамаска не много. К ним, кроме простейшего «дикого», относятся «штемпельный», «турецкий» и «мозаичный». «Дикий» узор возникает в результате довольно беспорядочного перемешивания слоев в процессе ковки, а более популярный «штемпельный» получают набивкой определенного рельефа на слоистой заготовке клинка специальным штампом-штемпелем. Слои разных металлов вдавливаются вглубь заготовки и, после сошлифовки выступов, образуется заданный регулярный узор. Из-за образования таких узоров вследствие наштамповки рельефа их и называют «штемпельными». К ним относятся ступенчатый, волнистый, сетчатый (ромбический) и кольчатый.

Еще один центр производства качественных клинков образовался в средние века в Японии. Японский булат обладал каким-то необыкновенным качеством железа, которое после целого ряда проковок приобретало даже более высокую твердость и прочность, чем дамасская сталь. Мечи и сабли, приготовленные из этого железа, отличались удивительной вязкостью и необыкновенной остротой. Японская технология изготовления мечей из железа начала развиваться с 8 века и достигла наивысшего совершенства к 13 веку, позволяя изготавливать не просто боевое оружие, но настоящее произведение искусства, которое не удаётся воспроизвести в полной мере даже в современности.

В Японии сейчас хранится около трех миллионов разнообразных мечей всех времен, а в дополнение к этому многие сотни тысяч мечей после 1945 года достались США и СССР. Часть из них и там и там сразу же порубили на куски (только в Америке – 350 тысяч), другие раздали по музеям. Говорят, у нас на армейских складах под Иркутском лежат горы этого добра и местные умельцы мастерят из них охотничьи ножи. Доподлинно известно то, что некоторые наши трофейные «квантунцы» имеют очень неплохие подписные клинки.

Впрочем, точно неизвестно, сколько из них относятся к высшей категории качества. Другое дело в Японии — там владелец самурайского меча может получить своего рода паспорт, в котором будут указаны время изготовления меча, стиль и название школы, к которой принадлежал изготовивший его мастер. Для нас совершенно фантастическим является то, что историки Японии сохранили имена 32 тысяч (!) мастеров прошлого. Не уверен, что в нас помнят хотя бы сотню своих оружейников. Плохо это или хорошо – разговор особый. Паспорт меча называется «оригами» и выдает его авторитетное «Японское Общество Сохранения Искусства Мечей» — nbthk. Это общество выделяет четыре класса мечей: особо ценные, ценные, особо сохраняемые и, наконец, просто сохраняемые мечи. Особо ценных мечей сейчас на учете 117 штук, еще около 3-х тысяч — ценных.

Говоря о мечах самураев, нужно учитывать исторические традиции оружейной культуры Японии. Каждый меч по времени его изготовления можно отнести к эпохе Кото (до конца 17 века), к Синто (до 19 века), к Синсинто (до 1876 г) и, наконец, к Гендайто — современным мечам.

Уже в наше время был сделан химический анализ стали, из которой изготовлено японское оружие XI-XIII веков. И древнее оружие раскрыло свою тайну: в стали был найден молибден. Сегодня хорошо известно, что сталь, легированная молибденом, обладает высокой твердостью, прочностью и вязкостью. Молибден – один из немногих легирующих элементов, добавка которого в сталь вызывает повышение ее вязкости и твердости одновременно. Все другие элементы, увеличивающие твердость и прочность стали, способствуют повышению ее хрупкости. Естественно, что в сравнении с дамасскими клинками, сделанными из железа и стали, японские легированные мечи и сабли казались чудом. Но значит ли это, что японцы умели в то далекое время делать легированную сталь?

Конечно, нет. Что такое легированная сталь, они даже не знали, так же как и не знали, что такое молибден. Руда, из которой древние японские мастера выплавляли железо, содержала значительную примесь окиси молибдена. Выплавленное из обогащенных молибденом «песков» кричное железо проковывалось в прутья и закапывалось в болотистую землю. Время от времени прутья вынимали и снова зарывали, и так на протяжении 8-10 лет. Насыщенная солями и кислотами болотная вода разъедала пруток и делала его похожим на кусок сыра. Тем самым из заготовки удалялись вредные примеси, быстрее разъедаемые болотной водой. Затем разогретую заготовку японский кузнец проковывал в тонкую полосу, сгибал, опять проковывал и так несколько тысяч раз! Но и японские клинки, при всей их выдающейся остроте и прочности, не обладали качествами индийского булата, особенно упругостью.

Арабский ученый XII века Едриза сообщает, что в его время индийцы еще славились производством железа, индийской сталью и выковкой знаменитых мечей. В Дамаске из этой стали изготовляли клинки, славу о которых крестоносцы разнесли по всей Европе. К сожалению, в Древней Индии так тщательно прятали секреты выплавки вутца, что в конце концов потеряли их совсем. Уже в конце XII века клинки из литого булата высшего качества «табан» не могли делать ни в Индии, ни в Сирии, ни в Персии.

После того как Тимур покорил Сирию и вывез оттуда всех мастеров, искусство изготовления оружия из литого булата переместилось в Самарканд; однако вскоре оно везде пришло в упадок. Потомки вывезенных мастеров, рассеявшись по всему Востоку, окончательно потеряли способы изготовления булатного оружия. В XIV – XV веках секрет производства литого булата и изготовления из него холодного оружия был окончательно потерян. Европейские кузнецы не смогли до конца разгадать секрет производства даже дамасской сварной стали и больше преуспели в производстве клинков из однородной (гомогенной) стали с имитацией рисунка булата на поверхности клинка. Особенно широко развернулось производство подделок под булат в XVIII-XIX веках.

Технология ковки дамасской стали была утрачена приблизительно в 1750 году. Точные причины того, почему это случилось, неизвестны, но существует несколько версий, так или иначе объясняющих эти причины. Наиболее популярная теория заключается в том, что руда, необходимая для производства дамасской стали, начала исчерпываться и оружейники были вынуждены перейти к альтернативным технологиям производства клинков.

Согласно другой версии, кузнецы и сами не знали технологии – они попросту выковывали множество клинков и проверяли их на прочность.Предполагается, что по случайному стечению обстоятельств некоторые из них получали свойства, характерные для дамаска. Как бы то ни было, даже на нынешнем этапе развития технологии невозможно в точности восстановить процесс создания дамасской стали. Несмотря на то, что лезвия с подобным узором существуют и в наши дни, добиться прочности дамасской стали современные мастера, все же, не в силах.

В это время в Европе научились производить высокоуглеродистую литую сталь, и западноевропейские мастера, оставив попытки раскрыть секреты производства сварочного булата, начали изготовлять из нее довольно хорошее холодное оружие. В Италии (Милан), в Испании (Толедо), в Германии (Золинген), во Франции (Льеж) и даже в Англии стали широко производить «ложный булат». «Ложные булаты», особенно золингеновские и толедские, приобрели известность благодаря высокой степени полировки и красивыми узорами, которые наносились на клинки различными методами.

Ремесленники, рисующие декоративные узоры на металле, назывались «дамаскировщиками», а клинки «ложного булата» — «дамаскированными». Многие «дамаскированные» клинки были не очень высокого качества, поскольку они изготовлялись из обычной шведской или английской углеродистой стали.

Не одно столетие металлурги всех стран и народов пытались выплавить булатную сталь, но злополучная тайна никому не давалась. В XIX веке учеными-металлургами предпринималось множество попыток раскрыть секрет литого булата, даже великий английский ученый Фарадей безуспешно бился над решением этой задачи. Но получить литой булат, не уступающий по свойствам индийскому вутцу, удалось только русскому ученому, горному начальнику златоустовских заводов П.П. Аносову в 40-ых годах XIX века. Сохранившийся до наших дней аносовский булатный клинок, перерубает гвозди, гнется в дугу и на лету перерубает газовый платок. Секрет древних индийских мастеров открыт? И да и нет. После смерти П.П. Аносова, не смотря на оставленный им подробный рецепт, воспроизвести литой булат не удается никому!

Уже в наше время, златоустовские металлурги вновь попытались воскресить технологию производства булата. Сложны и длительны были эти поиски, но узорчатая сталь вновь была получена, хотя полностью повторить аносовский булат не удалось. Легендарная упругость клинков достигнута не была. Современные качественные легированные стали превосходят булат по всем показателям: прочности, упругости, режущим свойствам, но добиться таких выдающихся свойств в одном образце не удается и сейчас. Тайна индийского литого булата ждет своей разгадки! Цитата сообщения Владимир_Гринчув

Прочитать целикомВ свой цитатник или сообщество!

s30556663155.mirtesen.ru

Булат и дамасская сталь — загадки и история » Перуница

Булат – одна из самых интересных и загадочных страниц в истории металлургии. Сейчас хорошо известно, как в древние времена делали каменные топоры, бронзовую утварь, варили железо и плавили чугун, но до нашего времени остаются нераскрытыми многие секреты производства булатного оружия.

Впервые Европа познакомилась с булатом при столкновении армии Александра Македонского с войсками индийского царя Пора. Особенно поразил македонцев панцирь захваченного в плен царя. Он был сделан из необыкновенно прочного белого металла, на котором македонское оружие не смогло сделать ни вмятины, ни царапины. Из булата были изготовлены и широкие индийские мечи, которые легко рассекали пополам македонское железо. По свидетельству историков, древнее европейское железное оружие было настолько мягкое, что после двух-трех ударов уже гнулось, и воины вынуждены были отходить, чтобы выпрямить клинок. Естественно, что индийские мечи для македонцев казались чудом.

Задолго до этого с Гималайских гор в Пенджаб (древнейшее княжество в Индии) спустилась каста кузнецов, хорошо знающих железное дело и умеющих изготовлять железное оружие с необычайными свойствами. Из Пенджаба индийское железо и способы его обработки распространились в Сиам и Японию.

«Никогда не будет народа, который лучше разбирался бы в отдельных видах мечей и в их названиях, чем жители Индии!» — писал средневековый ученый Аль-Бируни. Он также поведал, что клинки в Индии делались разных цветов. Мечи, например, изготовлялись зелеными, синими, могли они и иметь узор, напоминающий рисунок ткани. Индийская сталь отличалась узорами, которые были видны на клинке.

А свойствами клинки обладали действительно удивительными. Будучи твердыми и прочными, они одновременно обладали большой упругостью и вязкостью. Клинки перерубали железные гвозди и в то же время свободно сгибались в дугу. Нет ничего удивительного в том, что индийские мечи крошили европейские, которые в древности часто делались из недостаточно упругих и мягких низкоуглеродистых сортов стали.

Лезвие индийского клинка после заточки приобретало необыкновенно высокие режущие способности. Хороший клинок легко перерезал в воздухе газовый платок, в то время как даже современные клинки из самой лучшей стали могут перерезать только плотные виды шелковых тканей. Правда, и обычный стальной клинок можно закалить до твердости булата, но он будет хрупким, как стекло, и разлетится на куски при первом же ударе. Поэтому позднее, когда европейские сабли начали изготовлять из прочных и твердых сортов углеродистых сталей, они ломались при ударе индийского оружия.

Основное назначение булата – изготовление клинков. Главное достоинство клинка – острота его лезвия. Лезвие булатного клинка можно было заточить до почти неправдоподобной остроты и сохранить эту остроту надолго. У клинков из обычной углеродистой стали заостренное лезвие выкрашивается уже при заточке – как бритву, его заточить нельзя, а булат затачивали до остроты бритвы, и он сохранял свои режущие свойства после того, как побывал в деле. Такое возможно лишь тогда, когда сталь обладает одновременно высокой твердостью, вязкостью и упругостью – и в этом случае лезвие клинка способно самозатачиваться. Булатная сабля легко сгибалась на 90-120 градусов, не ломаясь. Есть сведения, будто настоящий булатный клинок носили вместо пояса, обматывая им талию.

Слитки литого булата в виде разрубленных лепешек «вутцев» привозились из Индии в Сирию, где в городе Дамаске из них выковывали эти сказочные клинки. Но индийская булатная сталь стоила очень дорого, и сирийские кузнецы изобрели сварной булат, правильно определив, что булат — первый созданный человеком композит, состоит из частиц твердой углеродистой стали в матрице из мягкой и упругой низкоуглеродистой стали. Дамасская сталь получалась путем многократных проковок в разных направлениях пучка из стальных прутков разной твердости. Качество клинков из сварной дамасской стали было по тем временам очень высокое, но такого сочетания прочности и упругости как в оружии из литого индийского булата сирийским кузнецам добиться не удалось.

Еще один центр производства качественных клинков образовался в средние века в Японии. Японский булат обладал каким-то необыкновенным качеством железа, которое после целого ряда проковок приобретало даже более высокую твердость и прочность, чем дамасская сталь. Мечи и сабли, приготовленные из этого железа, отличались удивительной вязкостью и необыкновенной остротой.

Уже в наше время был сделан химический анализ стали, из которой изготовлено японское оружие XI-XIII веков. И древнее оружие раскрыло свою тайну: в стали был найден молибден. Сегодня хорошо известно, что сталь, легированная молибденом, обладает высокой твердостью, прочностью и вязкостью. Молибден – один из немногих легирующих элементов, добавка которого в сталь вызывает повышение ее вязкости и твердости одновременно. Все другие элементы, увеличивающие твердость и прочность стали, способствуют повышению ее хрупкости. Естественно, что в сравнении с дамасскими клинками, сделанными из железа и стали, японские легированные мечи и сабли казались чудом. Но значит ли это, что японцы умели в то далекое время делать легированную сталь? Конечно, нет. Что такое легированная сталь, они даже не знали, так же как и не знали, что такое молибден. Руда, из которой древние японские мастера выплавляли железо, содержала значительную примесь окиси молибдена. Выплавленное из обогащенных молибденом «песков» кричное железо проковывалось в прутья и закапывалось в болотистую землю. Время от времени прутья вынимали и снова зарывали, и так на протяжении 8-10 лет. Насыщенная солями и кислотами болотная вода разъедала пруток и делала его похожим на кусок сыра. Тем самым из заготовки удалялись вредные примеси, быстрее разъедаемые болотной водой. Затем разогретую заготовку японский кузнец проковывал в тонкую полосу, сгибал, опять проковывал и так несколько тысяч раз! Но и японские клинки, при всей их выдающейся остроте и прочности, не обладали качествами индийского булата, особенно упругостью.

Арабский ученый XII века Едриза сообщает, что в его время индийцы еще славились производством железа, индийской сталью и выковкой знаменитых мечей. В Дамаске из этой стали изготовляли клинки, славу о которых крестоносцы разнесли по всей Европе. К сожалению, в Древней Индии так тщательно прятали секреты выплавки вутца, что в конце концов потеряли их совсем. Уже в конце XII века клинки из литого булата высшего качества «табан» не могли делать ни в Индии, ни в Сирии, ни в Персии.

После того как Тимур покорил Сирию и вывез оттуда всех мастеров, искусство изготовления оружия из литого булата переместилось в Самарканд; однако вскоре оно везде пришло в упадок. Потомки вывезенных мастеров, рассеявшись по всему Востоку, окончательно потеряли способы изготовления булатного оружия. В XIV – XV веках секрет производства литого булата и изготовления из него холодного оружия был окончательно потерян. Европейские кузнецы не смогли до конца разгадать секрет производства даже дамасской сварной стали и больше преуспели в производстве клинков из однородной (гомогенной) стали с имитацией рисунка булата на поверхности клинка. Особенно широко развернулось производство подделок под булат в XVIII-XIX веках. В это время в Европе научились производить высокоуглеродистую литую сталь, и западноевропейские мастера, оставив попытки раскрыть секреты производства сварочного булата, начали изготовлять из нее довольно хорошее холодное оружие. В Италии (Милан), в Испании (Толедо), в Германии (Золинген), во Франции (Льеж) и даже в Англии стали широко производить «ложный булат». «Ложные булаты», особенно золингеновские и толедские, приобрели известность благодаря высокой степени полировки и красивыми узорами, которые наносились на клинки различными методами. Ремесленники, рисующие декоративные узоры на металле, назывались «дамаскировщиками», а клинки «ложного булата» — «дамаскированными». Многие «дамаскированные» клинки были не очень высокого качества, поскольку они изготовлялись из обычной шведской или английской углеродистой стали.

Не одно столетие металлурги всех стран и народов пытались выплавить булатную сталь, но злополучная тайна никому не давалась. В XIX веке учеными-металлургами предпринималось множество попыток раскрыть секрет литого булата, даже великий английский ученый Фарадей безуспешно бился над решением этой задачи. Но получить литой булат, не уступающий по свойствам индийскому вутцу, удалось только русскому ученому, горному начальнику златоустовских заводов П.П. Аносову в 40-ых годах XIX века. Сохранившийся до наших дней аносовский булатный клинок, перерубает гвозди, гнется в дугу и на лету перерубает газовый платок. Секрет древних индийских мастеров открыт? И да и нет. После смерти П.П. Аносова, не смотря на оставленный им подробный рецепт, воспроизвести литой булат не удается никому!

Уже в наше время, златоустовские металлурги вновь попытались воскресить технологию производства булата. Сложны и длительны были эти поиски, но узорчатая сталь вновь была получена, хотя полностью повторить аносовский булат не удалось. Легендарная упругость клинков достигнута не была.

Современные качественные легированные стали превосходят булат по всем показателям: прочности, упругости, режущим свойствам, но добиться таких выдающихся свойств в одном образце не удается и сейчас. Тайна индийского литого булата ждет своей разгадки!

www.perunica.ru

история возникновения и создания булатной стали и слова БУЛАТ.