Способы бурения нефтяных и газовых скважин.

Формирование ствола скважины в процессе бурения осуществляется за счет постоянного разрушения горных пород на забое тем или иным способом. Существует много способов разрушения горных пород.

| Бурение скважин на нефть и газ по способу воздействия на горные породы | Бурение скважин на нефть и газ по характеру разрушения горных пород на забое | ||

| НЕМЕХАНИ-ЧЕСКИЕ СПОСОБЫ | МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ | Сплошное | Колонковое |

| Ударные | Вращательные | ||

| Химический | Ударно-канатный | Роторный | |

| Термохимический | Ударный на штангах | С помощью системы верхнего привода | |

| Электроимпульсный | Пневмоудар-ный | С помощью забойных двигателей (гидравлические – турбобур, винтовой (объемный) забойный двигатель, электрический — электробур. | |

| Вращательно-ударные и ударно-вращательные (комбинированные) |

НЕМЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ:

Разрушение породы возможно и без механического разрушения, например, под влиянием тепловых, электрических, высокочастотных электромагнитных и других полей. Вместо долот здесь используются буровые наконечники: плазмо – и термобуры, лазеры и др. устройства.

Однако одни из них не вышли из стадии лабораторных исследований, например химические и термохимические, другие (электроимпульсный) – за стадию опытно-промышленного внедрения.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ:

Поэтому основным способом бурения, применяемым в промышленности, является механический, основанный на разрушении горной породы силовым воздействием на нее специального породоразрушающего инструмента – долота.

При ударном бурении породоразрушающий инструмент (долото) совершает возвратно-поступательное движение вдоль оси скважины и наносит периодические удары по забою. Ударное разрушение забоя и вынос частиц породы чередуются.

Способ ударно-канатного бурения характеризуется тем, что разрушение горной породы происходит под воздействием породоразрушающего инструмента, подвешенного на канате, который периодически приподнимают над забоем на сравнительно небольшую высоту (до 40-50 см) и сбрасывают. Разрушение горной породы происходит в результате ударов долота по забою. Образующийся на забое шлам периодически удаляют специальным инструментом (желонкой), который спускают в скважину на канате вместо долота.

Способ ударно-канатного бурения известен с древних времен

Ударное бурение на штангахнапоминает предыдущий способ, но в отличие от него породоразрушающий инструмент спускают в скважину на колонне полых бурильных труб (штанг). Последняя имеет канал, по которому жидкость можно подавать к забою для удаления шлама.

В наше время способ практического применения не имеет.

Пневмоударный способ бурения –современное ударное бурение с выносом породы сжатым воздухом.

По сравнению с ударным вращательный способ бурения имеет существенное преимущество. Оно состоит в том, что породоразрушающий инструмент находится в постоянном контакте с забоем, вращаясь вокруг своей оси, а образующийся шлам непрерывно удаляется с забоя. Это преимущество обеспечило способу вращательного бурения за счет высокой производительности широкое применение.

Разрушение породы при вращательном бурении происходит при одновременном воздействии силовой нагрузки и вращающего момента. Под действием силовой нагрузки, как правило, превышающей предел прочности пород на сжатие, долото внедряется в породу на некоторую глубину, а под действием вращающего момента скалывает, дробит и истирает ее.

При роторном бурении вращение долота осуществляется силовым приводом с поверхности Земли через гибкий вал (бурильную колонну).

При бурении с помощью забойных двигателей бурильная колонна не вращается, а вращение долота осуществляется забойным двигателем (турбобуром, электробуром или винтовым (объемным) двигателем), закрепленным снизу бурильной колонны над долотом.

ВЗД —это разновидность забойной гидравлической машины, в которой для преобразования энергии потока промывочной жидкости в механическую энергию вращательного движения использован винтовой механизм.

Электробур —это электродвигатель, защищенный от проникновения жидкости, питание к которому подается по кабелю с поверхности.

Преимуществами вращательного бурения с помощью забойных двигателей являются отсутствие непроизводительных затрат энергии на вращение многокилометровой колонны бурильных труб и преодоление трения о стенки скважины.

При сплошном бурении разрушается вся масса породы.

Колонковое бурение отличается тем, что забой скважины разрушается не сплошь, а выборочно с образованием кольцевого забоя. В скважине остается неразрушенный столбик (колонка горной породы) – керн. После подъема из скважины специальным колонковым снарядом керн используется как образец породы для геологического изучения.

Похожие статьи:

poznayka.org

Какие способы применяются при бурении нефтяных и газовых скважин

При разработке месторождений нефти и газа могут использоваться различные способы бурения нефтяных и газовых скважин. Каждый из них обуславливается не только экономической выгодой, но также и удобством при проведении работ. Оптимальный способ бурения обычно выбирается специалистами, которые будут в дальнейшем проводить работы на участке. Формирование ствола скважины — сложный процесс, поэтому требует привлечения опытных специалистов, которые имеют всё необходимое оборудование, а также соответствующую квалификацию.

Способы бурения нефтяных скважин

Бурение скважин разделяется на несколько разновидностей. Основным разделением является способ воздействия и характер разрушения пород, вид долота. Каждый вид подразумевает разделение ещё на несколько подвидов, поэтому решение о выборе способа принимается с учетом различных параметров.

Разновидности бурения скважин по способу воздействия

При воздействии на породы механическим или немеханическим способом солиста добиваются одинакового результата, но разными способами. Механический способ предполагает непосредственный контакт бурового инструмента с породой. При бурении скважин немеханическим способом буровая техника не соприкасается с горным массивом, но данные методы находятся только в разработке, поэтому не применяются для разработки газовых и нефтяных месторождений.

Механические способы

Механическая разработка пород происходит при помощи ударного либо вращательного бурения. Ударный метод предполагает использование долота, которая подвешивается на канате. Когда происходит углубление скважины длину каната увеличивают. Способ обеспечивает цилиндричность отверстий благодаря постоянному повороту во время пробуривания. Каждый раз когда в скважине образуется насыпь породы забой очищается и происходит дальнейшее углубление отверстия. Так как при бурении возможно осыпание породы, то в скважину монтирует специальную трубу, которая предотвращает деформацию стенок. Хоть способ достаточно популярный, но при разработке скважины для нефти и газа его практически не используют.

Вращательный метод предполагает разработку скважин при помощи долота, которое вращается под осевой нагрузкой. Вращение передаётся долоту при помощи колонны бурильных труб, если крутящий момент находится на поверхности земли, либо же при помощи забойного мотора, установленного над долотом. Бур защищен от проникновения жидкости и работает от кабеля, который тянется с поверхности.

Способы бурения скважин на нефть по характеру разрушения горных пород

Горные породы могут разрушаться при помощи сплошного или колонкового бурения. Во время сплошного бурения породы разрушаются на всей площади забоя. Это позволяет добиться ровного круглого отверстия, в которое легко вгонять трубы. Колонковое бурение предполагает разрушение породы только на определенном участке. Колонковое бурение выполняется составлением скважине стержня — керна. Этот кусок породы используют для дальнейшего изучения геологами.

Горные породы могут разрушаться при помощи сплошного или колонкового бурения. Во время сплошного бурения породы разрушаются на всей площади забоя. Это позволяет добиться ровного круглого отверстия, в которое легко вгонять трубы. Колонковое бурение предполагает разрушение породы только на определенном участке. Колонковое бурение выполняется составлением скважине стержня — керна. Этот кусок породы используют для дальнейшего изучения геологами.

Виды долота

Всего существует 3 вида долота:

- Режуще-скалывающего действия. Разрушение породы осуществляется при помощи специальных лопастей. Также долото ещё называют лопастным.

- Дробяще-скалывающего действия. На шарошках расположены специальные зубья, которые разрушают породу. Вторым названием является шарошечное, так как рабочая часть находится именно на этом участке спецоборудования.

- Режуще-истирающего действия. На торцевой части долота могут быть расположены твердосплавные штыри либо алмазные зёрна, которые воздействуют на породу.

Каждый вид выбирается в зависимости от твердости породы, глубины выработки, а также места, в котором происходит разрушение. При кажущейся легкости выбора типа неопытные специалисты не могут правильно определить нужный вид, что может привести к выходу из строя спецоборудования. Инструменты режуще-истирающего образца целесообразно применять при некоторых способах бурения скважин на нефть и газ и глубине бурения более 300 м. Использование шарошечных долот целесообразно на почвах с различными свойствами. Лопастные инструменты применяются при проходке мягких грунтов, которые не отличаются высокой вязкостью.

Также виды могут разделяться по его назначению. Чаще всего используются долота сплошного бурения, которые выполняют разрушение породы одновременно с извлечением ее из скважины. Колонковое применяется в случаях когда Необходимо извлечь керн. Данный вид оборудования позволяет изучить породу, а также узнать наличие в ней ценных металлов и минералов. Спецдолото используется для расширения скважины либо изменения направления.

gorgeomeh.ru

Способы бурения скважин

Бурить скважины можно механическим, термическим, электроимпульсным и другими способами (несколько десятков), Однако промышленное применение находят только способы механического бурения – ударное и вращательное. Остальные пока не вышли из стадии экспериментальной разработки.

УДАРНОЕ БУРЕНИЕ

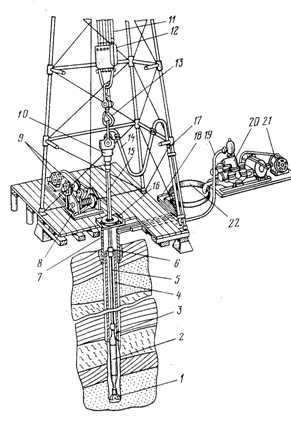

Ударное бурение. Из его всех разновидностей наибольшее распространение получило ударно-канатное бурение (Рис. 2 ).

Буровой снаряд, который состоит из долота 1, ударной штанги 2, раздвижной штанги-ножниц 3 и канатного замка 4 , спускают в скважину на канате 5, который, огибая блок 6, оттяжной ролик 8 и наравляющий ролик 10, сматывается с барабана 11 бурового станка. Скорость спуска бурового снаряда регулируют тормозом 12. Блок 6 установлен на вершине мачты 18. Для гашения вибраций, возникающих при бурении, применяются амортизаторы 7.

Кривошип 14 при помощи шатуна 15 приводит в колебательное движение балансирную раму 9. При опускании рамы оттяжной ролик 8 натягивает канат и поднимает буровой

снаряд над забоем. При подъеме рамы канат опускается, снаряд падает, и при ударе долота о породу последняя разрушается.

По мере углубления скважины канат удлиняют, сматывая его с барабана 11. Цилиндричность

скважины обесечивается поворотом долота в результате раскручивания каната под нагрузкой ( во время приподъема бурового снаряда) и скручивания его при снятии нагрузки (во время удара долота о породу).

Эффективность разрушения породы при ударно-канатном бурении прямо пропорциональна массе бурового снаряда, высоте его падения, ускорению падения, числу ударов долота о забой в единицу времени и обратно пропорциональна квадрату диаметра скважины.

В процессе разбуривания трещиноватых и вязких пород возможно заклинивание долота. Для освобождения долота в буровом снаряде применяют штангу-ножницы, изготовленные в виде двух удлиненных колец, соединенных друг с другом подобно звеньям цепи.

Процесс бурения будет тем эффективнее, чем меньшее сопротивление долоту бурового снаряда оказывает накапливающаяся на забое скважины выбуренная порода, перемешанная с пластовой жидкостью. При отсутствии или недостаточном притоке пластовой жидкости в скважину с устья периодически доливают воду. Равномерное распределение частиц выбуренной породы в воде достигается периодическим расхаживанием (приподъемом и опусканием) бурового снаряда. По мере накопления на забое разрушеной породы (шлама) возникает необходимость в очистке скважины. Для этого с помощью барабана поднимают буровой снаряд из скважины и многократно спускают в нее желонку 13 на канате 17, сматываемом с барабана 16. В днище желонки имеется клапан. При погружении желонки в зашламленную жидкость клапан открывается и желонка заполняется этой смесью, при подъеме желонки клапан закрывается. Поднятую

|

|

Рис. 3. Схема вращательного бурения скважин

на поверхность зашламленную жидкость выливают в сборную емкость. Для полной очистки скважины приходится спускать желонку несколько раз подряд.

После очистки забоя в скважину опускают буровой снаряд, и процесс бурения продолжается.

При ударном бурении скважина, как правило, не заполнена жидкостью. Поэтому, во избежание обрушения породы с ее стенок, спускают обсадную колонну, состоящую из металлических обсадных труб, соединенных друг с другом с помощью резьбы или сварки. По мере углубления скважины обсадную колону продвигают к забою и периодически удлиняют (наращивают) на одну трубу.

Ударный способ более 50 лет не применяется на нефтегазовых промыслах России. Однако в разведочном бурении на россыпных месторождениях, при инженерно-геологических изысканиях, бурении скважин на воду и т.п. находит свое применение.

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН

. При вращательном бурении разрушение породы происходит в результате одновременного воздействия на долото нагрузки и крутящего момента. Под действием нагрузки долото внедряется в породу, а под влиянием крутящего момента скалывает ее.

Существует две разновидности вращательного бурения – роторный и с забойными двигателями.

При роторном бурении (Рис. 4) мощность от двигателей 9 передается через лебедку 8 к ротору 16 — специальному вращательному механизму, установленному над устьем скважины в центре вышки. Ротор вращает бурильную колонну и привинченное к ней долото 1. Бурильная колонна состоит из ведущей трубы 15 и привинченных к ней с помощью специального переводника 6 бурильных труб 5.

Следовательно, при роторном бурении углубление долота в породу происходит при движении вдоль оси скважины вращающейся бурильной колонны, а при бурении с забойным двигателем – невращающейся бурильной колонны. Характерной особенностью вращательного бурения является промывка

При бурении с забойным двигателем долото 1 привинчено к валу, а бурильная колонна – к корпусу двигателя 2. При работе двигателя вращается его вал с долотом, а бурильная колонна воспринимает реактивный момент вращения корпуса двигателя , который гасится невращающимся ротором (в ротор устанавливают специальную заглушку).

скважины буровым раствором в течение всего времени работы долота на забое.

Для этого буровой насос 20, приводящийся в работу от двигателя 21, нагнетает буровой раствор по манифольду (трубопроводу высокого давления ) 19 в стояк — трубу 17, вертикально установленную в правом углу вышки, далее в гибкий буровой шланг(рукав) 14, вертлюг 10 и в бурильную колонну. Дойдя до долота, промывочная жидкость проходит через имеющиеся в нем отверстия и по кольцевому пространству между стенкой скважины и бурильной колонной поднимается на поверхность. Здесь в системе емкостей 18 и очистительных механизмах (на рисунке не показаны) буровой раствор очищается от выбуренной породы, затем поступает в приемные емкости 22 буровых насосов и вновь закачивается в скважину.

В настоящее время применяют три вида забойных двигателей – турбобур, винтовой двигатель и электробур (последний применяют крайне редко).

При бурении с турбобуром или винтовым двигателем гидравлическая энергия потока бурового раствора , двигающегося вниз по бурильной колонне, преобразуется в механическую на валу забойного двигателя, с которым соединено долото.

При бурении с электробуром электрическая энергия подается по кабелю, секции которого смонтированы внутри бурильной колонны и преобразуется электродвигателем в механическую энергию на валу , которая непосредственно передается долоту.

По мере углубления скважины бурильная колонна, подвешенная к полиспастной системе, состоящей из кронблока (на рисунке не показан), талевого блока 12, крюка 13 и талевого каната11, подается в скважину. Когда ведущая труба 15 войдет в ротор 16 на всю длину, включают лебедку , поднимают бурильную колонну на длину ведущей трубы и подвешивают бурильную колонну с помощью клиньев на столе ротора. Затем отвинчивают ведущую трубу 15 вместе с вертлюгом 10 и спускают ее в шурф (обсадную трубу, заранее установленную в специально пробуренную наклонную скважину) длиной, равной длине ведущей трубы. Скважина под шурф бурится заранее в правом углу вышки примерно на середине расстояния от центра до ее ноги. После этого бурильную колонну удлиняют (наращивают) путем привинчивания к ней двухтрубной или трехтрубной свечи (двух или трех свинченных между собой бурильных труб), снимают ее с клиньев, спускают в скважину на длину свечи, подвешивают с помощью клиньев на стол ротора, поднимают из шурфа ведущую трубу с вертлюгом, привинчивают ее к бурильной колонне, освобождают бурильную колонну от клиньев, доводят долото до забоя и продолжают бурение.

Для замены изношенного долота поднимают из скважины всю бурильную колонну, а затем вновь спускают ее. Спуско-подъемные работы ведут также с помощъю полиспастной системы. При вращении барабана лебедки талевый канат наматывается на барабан или сматывается с него, что и обеспечивает подъем или спуск талевого блока и крюка. К последнему с помощью штропов и элеватора подвешивают поднимаемую или спускаемую бурильную колонну.

При подъеме БК развинчивают на свечи и устанавливают их внутри вышки нижними концами на подсвечники, а верхние заводят за специальные пальцы на на балконе верхового рабочего. Спускают БК в скважину в обратной последовательности.

Таким образом процесс работы долота на забое скважины прерывается нарашиванием бурильной колонны и спуско- подъемными операциями (СПО)для смены изношенного долота.

Как правило, верхние участки разреза скважины представляют собой легкоразмываемые отложения. Поэтому пред бурением скважины сооружают ствол (шурф) до устойчивых пород (3-30 м ) и в него спускают трубу 7 или несколько свинченных труб ( с вырезанным окном в верхней части) длиной на 1-2 м больше глубины шурфа. Затрубное пространство цементируют или бетонируют. В результате устье скважины надежно укрепляется.

К окну в трубе приваривают короткий металлический желоб, по которому в процессе бурения буровой раствор направляется в систему емкостей 18 и далее, пройдя через очистительные механизмы (на рисунке не показаны), поступает в приемную емкость 22 буровых насосов .

Трубу (колонну труб) 7, установленную в шурфе, называют направлением. Установка направления и ряд других работ, выполняемых до начала бурения , относятся к подготовительным. После их выполнения составляют акт о вводе в эксплуатацию буровой установки и приступают к бурению скважины.

Пробурив неустойчивые, мягкие, трещиноватые и кавернозные породы, осложняющие процесс бурения (обычно 400-800 м), перекрывают эти горизонты кондуктором 4 и цементируют затрубное пространство 3 до устья. При дальнейшем углублении могут встретиться горизонты также подлежащие изоляции, такие горизонты перекрываются промежуточными (техническими) обсадными колоннами.

Пробурив скважину до проектной глубины, спускают и цементируют эксплуатационную колонну (ЭК).

После этого все обсадные колонны на устье скважины обвязывают друг с другом, применяя специальное оборудование. Затем против продуктивного пласта в ЭК и цементном камне пробивают несколько десятков (сотен) отверстий, по которым в процессе испытания , освоения и последующей эксплуатации нефть (газ) будут поступать в скважину.

Сущность освоения скважины сводится к тому, чтобы давление столба бурового раствора, находящегося в скважине, стало меньше пластового. В результате создавшегося перепада давления нефть (газ) из пласта начнет поступать в скважину. После комплекса исследовательских работ скважину сдают в эксплуатацию.

На каждую скважину заводится паспорт, где точно отмечаются ее конструкция, местоположение устья, забоя и пространственное положение ствола по данным инклинометрических измерений ее отклонений от вертикали (зенитные углы) и азимута (азимутальные углы). Последние данные особенно важны при кустовом бурении наклонно-направленных скважин во избежание попадания ствола бурящейся скважины в ствол ранее пробуренной или уже эксплуатирующейся скважины. Фактическое отклонение забоя от проектного не должно превышать заданных допусков.

Буровые работы должны выполняться с соблюдением законов об охране труда и окружающей природной среды. Строительство площадки под буровую , трасс для передвижения буровой установки, подъездных путей , линий электропередач, связи, трубопроводов для водоснабжения,сбора нефти и газа , земляных амбаров, очистных устройств, отвал шлама должны осуществляться лишь на специально отведенной соответствующими организациями территории. После завершения строительства скважины или куста скважин все амбары и траншеи должны быть засыпаны, вся площадка под буровую – максимально восстановлена (рекультивирована) для хозяйственного использования.

oilloot.ru

Способы бурения нефтяных и газовых скважин — КиберПедия

По способу разрушения горной породы выделяют следующие виды бурения: механическое, термомеханическое, струйное, взрывное, огневое, контактным плавлением, электрогидродинамическое, магнитострикционное, ультразвуковое и др.

При бурении скважин на нефть и газ повсеместно применяется наиболее эффективное и экономичное механическое разрушение горных пород, сочетающееся с активными физико-механическими воздействиями бурового раствора.

Механическое разрушение горных пород реализовано в наиболее распространенном вращательном и ударном бурении, которое предшествовало вращательному. В настоящее время ударное бурение при проходке нефтяных и газовых скважин в России не применяется.

Ударное бурение. Как уже говорилось ранее ударный способ бурения достоверно известен с первого тысячелетия до н.э. Разновидность его – ударно-канатный способ называется «китайским способом бурения». В более позднее время этот способ применялся в Азербайджане при бурении нефтяных скважин (с 1878 г.). В грозненском районе освоение нефтяных месторождений начиналось с ударно-канатного способа, а в 1897 г. здесь впервые была пробурена скважина ударно-канатным способом, который успешно конкурировал с ударно-штанговым и к 1907 г его вытеснившим.

К 20 годам XX столетия этот способ при бурении нефтяных и газовых скважин в России постепенно вытесняется вращательным. В настоящее время ударно-канатный способ имеет широкое применение только при поисках воды и на рассыпных месторождениях (Пример: поиски золота). Принцип разрушения горных пород ударным способом в настоящее время реализуется при ударно-вращательном бурении (гидроударники, пневмоударники, вибраторы, молоты).

Вращательное бурение. При вращательном бурении скважина углубляется в результате одновременного воздействия на долото нагрузки и крутящего момента. Под действием нагрузки породоразрушающие элементы долота внедряются в породу, а под действием крутящего момента скалывают, дробят и истирают ее. При бурении на нефть применяются два вида вращательного бурения: роторный и с забойными двигателями. При роторном бурении, ротор вращает бурильную колонну, состоящую из ведущей трубы (квадрат или шестигранник) и привинченных к ней с помощью специального переводника бурильных труб и долота. При бурении с забойными двигателями вал забойного двигателя приводится в движение гидравлической энергией (промывочной жидкостью) турбобур или объемный двигатель или электроэнергией электробур. Вал забойного двигателя, в свою очередь, передает крутящий момент на долото. Бурильная колонна и корпус забойного двигателя при этом остаются неподвижными.

В 1901 г., в США впервые было применено роторное бурение с промывкой забоя циркулирующим потоком жидкости (вынос выбуренной породы циркулирующим потоком воды изобретен в 1833 г. (по другим данным — в 1848 г.) французским инженером М. Фовилем (Фовеллем), и впервые им применен при бурении артезианской скважины в монастыре св. Доминика). С этого начинается период развития и совершенствования вращательного бурения.

В России роторным способом первая скважина была пробурена 1902 г. глубиной 345 м в Грозненском районе, затем в 1908 г. здесь было пробурено еще несколько скважин. По результатам работ было принято ошибочное мнение о непригодности этого способа для условий Грозного.

В 1906 г. роторное бурение применили в Азербайджане и после первых же опытов отказались от него, отдав предпочтение ударно-штанговому способу. В 1911 г. были вновь предприняты попытки в Азербайджане бурения роторным способом. Внедрение шло медленно, за период с 1911 по 1920 гг. пробуренло всего 35 скважин. Одной из труднейших проблем при этом, оказалась проблема герметизации затрубного пространства, которая была решена в 1906 г. А.А. Богушевским.

Осевая нагрузка на долото при вращательном бурении передается частью веса утяжеленных бурильных труб (УБТ), бурильных труб и забойного двигателя. На долото Æ 215,9 мм создается нагрузка » 150-250 кН (15-25 тс). Крутящий момент, в зависимости от типа долота, свойств горных пород и др. факторов составляет 1000-3000 Нм (100-300 кгс×м). Частота вращения бурильного вала при роторном бурении составляет 20-200 мин–1; при бурении винтовым двигателем – 150-250 мин–1; при турбинном и электробурении без редуктора — 250-800 мин–1; с редуктором — 200-300 мин–1. При общей мощности привода буровой установки 1000-1500 кВт для бурения на глубину до 4500 м на долото передается от 200 до 500 кВт. Механическая скорость бурения в мягких и средней твердости породах достигает 100 м/час и более. Этому во многом способствует промывка скважины, которая обеспечивается специальными буровыми насосами. Подача буровых насосов при Æ 215,9 мм составляет 20-30 л/с, давление на выходе насоса 5-20 МПа (50-200 атм). Установленная мощность на приводе насосов около 600 кВт.

Вышки для бурения на глубину 4500 м имеют высоту 41 и 53 м, грузоподъемность 2000 кН (200 тс). Оснастка вышек: 2х3; 3х4; 4х5; 5х6; 6х7 по мере нарастания глубины скважины и массы бурильной колонны. Применяются свечи длиной 25 и 37 м.

Для облегчения спускоподъемных операций (СПО) в России разработан комплекс механизмов спуско-подъема (МСП), в котором механизированы свинчивание и развинчивание, расстановка свечей при их подъеме и подаче к оси скважины. Разработан автомат спускоподъемных операций (АСП).

Ударно-вращательное бурение.

При ударно-вращательном бурении долото совершает колебания с определенной амплитудой и частотой, создаваемые вибраторами или вибромолотами, установленными на поверхности, или забойными двигателями, расположенными над долотом.

При бурении глубоких скважин применяется второй способ, когда вращение долота осуществляется с поверхности роторным способом, а колебания долота, следовательно, динамические удары долота о породу, создаются гидравлическими, пневматическими и другими забойными двигателями — вибробурами. Распространение получают гидравлические вибробуры клапанного типа, дающие при бурении твердых и очень твердых пород высокие показатели работы долота.

Вращательное бурение

При вращательном бурении скважина углубляется в результате одновременного воздействия на долото нагрузки и крутящего момента. Под действием нагрузки породоразрушающие элементы долота внедряются в породу, а под влиянием крутящего момента скалывают, дробят и истирают ее. Существует два способа вращательного бурения — роторный и с забойными двигателями.

Роторное бурение: ротор приводится во вращение от двигателей 11 через лебедку 10.* Ротор, в свою очередь, вращает бурильную колонну, состоящую из ведущей трубы 5 и привинченных к ней с помощью специального переводника 3 бурильных труб 2, и долота 1.

Бурение с забойными двигателями: принцип привода долота во вращение коренным образом отличается от описанного выше. Вал забойного двигателя вращает долото, а бурильная колонна и корпус забойного двигателя неподвижны.

Характерной особенностью вращательного бурения является промывка скважины водой или специально приготовленной жидкостью в течение всего времени работы долота на забое. Для этого два (реже один или три) буровых насоса, приводящиеся в работу от двигателей, нагнетают промывочную жидкость по трубопроводу в стояк-трубу, установленный в правом углу вышки, далее в гибкий буровой шланг, вертлюг и в бурильную колонну. Дойдя до долота, промывочная жидкость проходит через отверстия, имеющиеся в нем, и по кольцевому пространству между стенкой скважины и бурильной колонной поднимается на поверхность. Здесь в желобной системе и в очистительных механизмах жидкость очищается от выбуренной породы, затем поступает в приемные емкости насосов и вновь закачивается в скважину.

Последовательность процесса бурения.По мере углубления, скважины бурильная колонна, подвешенная к полиспастной системе, состоящей из кронблока, талевого блока, крюка и талевого каната, подается в скважину. Когда ведущая труба войдет в ротор на всю длину, включают лебедку, поднимают бурильную колонну на длину ведущей трубы и подвешивают бурильную колонну с помощью элеватора или клиньев на столе ротора. Затем отвинчивают ведущую трубу вместе с вертлюгом и спускают ее в шурф — слегка наклонную скважину глубиной, равной длине ведущей трубы. Шурф бурится заранее в правом углу буровой, примерно посредине расстояния от центра скважины до ноги вышки. После этого бурильную колонну наращивают путем привинчивания к ней двухтрубки (двух свинченных труб или одной трубы длиной около 12 м), снимают ее с элеватора или клиньев и спускают в скважину на длину двухтрубки, подвешивая с помощью элеватора или клиньев на стол ротора. Поднимают из шурфа ведущую трубу с вертлюгом, привинчивают ее к бурильной колонне, освобождают бурильную колонну от клиньев или элеватора, доводят долото до забоя и продолжают бурение.

Для замены изношенного долото поднимают из скважины всю бурильную колонну, а затем вновь спускают ее. Спускоподъемные работы (СПО) ведут также с помощью полиспастной системы. При вращении барабана лебедки талевый канат наматывается на барабан или сматывается с него, что и обеспечивает подъем или спуск талевого блока и крюка. К последнему с помощью штропов и элеватора подвешивают поднимаемую или спускаемую бурильную колонну.

При подъеме бурильную колонну развинчивают на секции, длина которых определяется высотой вышки (около 25 м при высоте вышки 41 м). Отвинченные секции, называемые свечами, устанавливают в фонаре вышки на специальном подсвечнике. Спускают бурильную колонну в скважину в обратном порядке.

Таким образом, процесс работы долото на забое скважины прерывается наращиванием бурильной колонны и спускоподъемными работами для смены изношенного долота.

В настоящее время применяют три вида забойных двигателей – турбобур, объемный (винтовой) двигатель и электробур. При бурении с турбобуром, винтовым двигателем гидравлическая энергия потока промывочной жидкости, двигающегося с большой скоростью вниз по бурильной колонне, преобразуется на валу турбобура или винтового двигателя в механическую, с которым соединено долото. В процессе работы долота на забое жестко соединенные корпус турбобура или винтового двигателя и бурильная колонна воспринимают реактивный момент и поэтому могут медленно вращаться против часовой стрелки (при малой длине бурильной колонны).

Электроэнергия к двигателю электробура подается по кабелю, секции которого смонтированы внутри бурильной колонны. Как правило, верхние участки разреза скважины представлены современными отложениями, легко размывающимися в процессе бурения циркулирующим потоком жидкости. Поэтому перед бурением скважины бурят или копают вручную шурф до устойчивых пород (4-8 м) и в него спускают обсадную трубу, называемую направлением. Пространство между обсадной трубой и стенками шурфа заполняют бутовым камнем и заливают цементным раствором для надежного укрепления устья скважины. В верхней части направления заранее вырезается окно, из которого в процессе бурения скважины промывочная жидкость выходит в желобную систему.

После установки направления и проведения ряда других работ (контрольный осмотр оборудования, монтаж и наладка приборов, оснастка полиспастной системы, бурение шурфа под ведущую трубу) составляют акт о готовности смонтированной буровой и приступают к бурению скважины.

Пробурив неустойчивые, мягкие, трещиноватые и кавернозные породы, осложняющие процесс бурения (обычно 50-400 м), перекрывают и изолируют эти горизонты, для чего в скважину спускают обсадную колонну, состоящую из свинченных стальных труб, а ее затрубное пространство цементируют. Первая обсадная колонна получила название кондуктор.

После спуска кондуктора не всегда удается пробурить скважину до проектной глубины из-за прохождения новых осложняющих горизонтов или из-за необходимости перекрытия продуктивных пластов, не подлежащих эксплуатации данной скважиной — возникает потребность в спуске и последующем цементировании второй обсадной колонны, называемой промежуточной. При дальнейшем углублении скважины вновь могут встретиться горизонты, подлежащие изоляции. Тогда спускают и цементируют третью обсадную колонну, называемую второй промежуточной колонной.

В очень сложных условиях бурения может быть три и даже четыре промежуточных колонны. Пробурив скважину до проектной глубины, спускают и цементируют эксплуатационную колонну, предназначенную для подъема нефти или газа от забоя к устью скважины или для нагнетания воды (газа, воздуха) в продуктивный пласт в целях поддержания давления в нем.

После окончания цементировочных работ обвязывают устье скважины и против продуктивного пласта простреливают (перфорируют) эксплуатационную колонну и цементный камень для создания каналов, по которым в процессе эксплуатации нефть (газ) будет поступать в скважину.

Для вызова притока нефти (газа) проводят освоение скважины, сущность которого сводится к тому, чтобы давление столба промывочной жидкости, находящейся в эксплуатационной колонне, стало меньше пластового. В результате создавшегося перепада давления нефть (газ) из пласта начинает поступать в скважину, и после комплекса исследовательских работ скважину сдают в эксплуатацию.

cyberpedia.su

Добыча нефти и газа

Бурить скважины можно механическим, термическим, электроимпульсным и другими способами (несколько десятков), Однако промышленное применение находят только способы механического бурения – ударное и вращательное. Остальные пока не вышли из стадии экспериментальной разработки.

УДАРНОЕ БУРЕНИЕ

Ударное бурение. Из его всех разновидностей наибольшее распространение получило ударно-канатное бурение (Рис. 2 ).

Буровой снаряд, который состоит из долота 1, ударной штанги 2, раздвижной штанги-ножниц 3 и канатного замка 4 , спускают в скважину на канате 5, который, огибая блок 6, оттяжной ролик 8 и наравляющий ролик 10, сматывается с барабана 11 бурового станка. Скорость спуска бурового снаряда регулируют тормозом 12. Блок 6 установлен на вершине мачты 18. Для гашения вибраций, возникающих при бурении, применяются амортизаторы 7.

Кривошип 14 при помощи шатуна 15 приводит в колебательное движение балансирную раму 9. При опускании рамы оттяжной ролик 8 натягивает канат и поднимает буровой

снаряд над забоем. При подъеме рамы канат опускается, снаряд падает, и при ударе долота о породу последняя разрушается.

По мере углубления скважины канат удлиняют, сматывая его с барабана 11. Цилиндричность

скважины обесечивается поворотом долота в результате раскручивания каната под нагрузкой ( во время приподъема бурового снаряда) и скручивания его при снятии нагрузки (во время удара долота о породу).

Эффективность разрушения породы при ударно-канатном бурении прямо пропорциональна массе бурового снаряда, высоте его падения, ускорению падения, числу ударов долота о забой в единицу времени и обратно пропорциональна квадрату диаметра скважины.

В процессе разбуривания трещиноватых и вязких пород возможно заклинивание долота. Для освобождения долота в буровом снаряде применяют штангу-ножницы, изготовленные в виде двух удлиненных колец, соединенных друг с другом подобно звеньям цепи.

Процесс бурения будет тем эффективнее, чем меньшее сопротивление долоту бурового снаряда оказывает накапливающаяся на забое скважины выбуренная порода, перемешанная с пластовой жидкостью. При отсутствии или недостаточном притоке пластовой жидкости в скважину с устья периодически доливают воду. Равномерное распределение частиц выбуренной породы в воде достигается периодическим расхаживанием (приподъемом и опусканием) бурового снаряда. По мере накопления на забое разрушеной породы (шлама) возникает необходимость в очистке скважины. Для этого с помощью барабана поднимают буровой снаряд из скважины и многократно спускают в нее желонку 13 на канате 17, сматываемом с барабана 16. В днище желонки имеется клапан. При погружении желонки в зашламленную жидкость клапан открывается и желонка заполняется этой смесью, при подъеме желонки клапан закрывается. Поднятую

|

|

Рис. 3. Схема вращательного бурения скважин

на поверхность зашламленную жидкость выливают в сборную емкость. Для полной очистки скважины приходится спускать желонку несколько раз подряд.

После очистки забоя в скважину опускают буровой снаряд, и процесс бурения продолжается.

При ударном бурении скважина, как правило, не заполнена жидкостью. Поэтому, во избежание обрушения породы с ее стенок, спускают обсадную колонну, состоящую из металлических обсадных труб, соединенных друг с другом с помощью резьбы или сварки. По мере углубления скважины обсадную колону продвигают к забою и периодически удлиняют (наращивают) на одну трубу.

Ударный способ более 50 лет не применяется на нефтегазовых промыслах России. Однако в разведочном бурении на россыпных месторождениях, при инженерно-геологических изысканиях, бурении скважин на воду и т.п. находит свое применение.

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН

. При вращательном бурении разрушение породы происходит в результате одновременного воздействия на долото нагрузки и крутящего момента. Под действием нагрузки долото внедряется в породу, а под влиянием крутящего момента скалывает ее.

Существует две разновидности вращательного бурения – роторный и с забойными двигателями.

При роторном бурении (Рис. 4) мощность от двигателей 9 передается через лебедку 8 к ротору 16 — специальному вращательному механизму, установленному над устьем скважины в центре вышки. Ротор вращает бурильную колонну и привинченное к ней долото 1. Бурильная колонна состоит из ведущей трубы 15 и привинченных к ней с помощью специального переводника 6 бурильных труб 5.

Следовательно, при роторном бурении углубление долота в породу происходит при движении вдоль оси скважины вращающейся бурильной колонны, а при бурении с забойным двигателем – невращающейся бурильной колонны. Характерной особенностью вращательного бурения является промывка

При бурении с забойным двигателем долото 1 привинчено к валу, а бурильная колонна – к корпусу двигателя 2. При работе двигателя вращается его вал с долотом, а бурильная колонна воспринимает реактивный момент вращения корпуса двигателя , который гасится невращающимся ротором (в ротор устанавливают специальную заглушку).

скважины буровым раствором в течение всего времени работы долота на забое.

Для этого буровой насос 20, приводящийся в работу от двигателя 21, нагнетает буровой раствор по манифольду (трубопроводу высокого давления ) 19 в стояк — трубу 17, вертикально установленную в правом углу вышки, далее в гибкий буровой шланг(рукав) 14, вертлюг 10 и в бурильную колонну. Дойдя до долота, промывочная жидкость проходит через имеющиеся в нем отверстия и по кольцевому пространству между стенкой скважины и бурильной колонной поднимается на поверхность. Здесь в системе емкостей 18 и очистительных механизмах (на рисунке не показаны) буровой раствор очищается от выбуренной породы, затем поступает в приемные емкости 22 буровых насосов и вновь закачивается в скважину.

В настоящее время применяют три вида забойных двигателей – турбобур, винтовой двигатель и электробур (последний применяют крайне редко).

При бурении с турбобуром или винтовым двигателем гидравлическая энергия потока бурового раствора , двигающегося вниз по бурильной колонне, преобразуется в механическую на валу забойного двигателя, с которым соединено долото.

При бурении с электробуром электрическая энергия подается по кабелю, секции которого смонтированы внутри бурильной колонны и преобразуется электродвигателем в механическую энергию на валу , которая непосредственно передается долоту.

По мере углубления скважины бурильная колонна, подвешенная к полиспастной системе, состоящей из кронблока (на рисунке не показан), талевого блока 12, крюка 13 и талевого каната11, подается в скважину. Когда ведущая труба 15 войдет в ротор 16 на всю длину, включают лебедку , поднимают бурильную колонну на длину ведущей трубы и подвешивают бурильную колонну с помощью клиньев на столе ротора. Затем отвинчивают ведущую трубу 15 вместе с вертлюгом 10 и спускают ее в шурф (обсадную трубу, заранее установленную в специально пробуренную наклонную скважину) длиной, равной длине ведущей трубы. Скважина под шурф бурится заранее в правом углу вышки примерно на середине расстояния от центра до ее ноги. После этого бурильную колонну удлиняют (наращивают) путем привинчивания к ней двухтрубной или трехтрубной свечи (двух или трех свинченных между собой бурильных труб), снимают ее с клиньев, спускают в скважину на длину свечи, подвешивают с помощью клиньев на стол ротора, поднимают из шурфа ведущую трубу с вертлюгом, привинчивают ее к бурильной колонне, освобождают бурильную колонну от клиньев, доводят долото до забоя и продолжают бурение.

Для замены изношенного долота поднимают из скважины всю бурильную колонну, а затем вновь спускают ее. Спуско-подъемные работы ведут также с помощъю полиспастной системы. При вращении барабана лебедки талевый канат наматывается на барабан или сматывается с него, что и обеспечивает подъем или спуск талевого блока и крюка. К последнему с помощью штропов и элеватора подвешивают поднимаемую или спускаемую бурильную колонну.

При подъеме БК развинчивают на свечи и устанавливают их внутри вышки нижними концами на подсвечники, а верхние заводят за специальные пальцы на на балконе верхового рабочего. Спускают БК в скважину в обратной последовательности.

Таким образом процесс работы долота на забое скважины прерывается нарашиванием бурильной колонны и спуско- подъемными операциями (СПО)для смены изношенного долота.

Как правило, верхние участки разреза скважины представляют собой легкоразмываемые отложения. Поэтому пред бурением скважины сооружают ствол (шурф) до устойчивых пород (3-30 м ) и в него спускают трубу 7 или несколько свинченных труб ( с вырезанным окном в верхней части) длиной на 1-2 м больше глубины шурфа. Затрубное пространство цементируют или бетонируют. В результате устье скважины надежно укрепляется.

К окну в трубе приваривают короткий металлический желоб, по которому в процессе бурения буровой раствор направляется в систему емкостей 18 и далее, пройдя через очистительные механизмы (на рисунке не показаны), поступает в приемную емкость 22 буровых насосов .

Трубу (колонну труб) 7, установленную в шурфе, называют направлением. Установка направления и ряд других работ, выполняемых до начала бурения , относятся к подготовительным. После их выполнения составляют акт о вводе в эксплуатацию буровой установки и приступают к бурению скважины.

Пробурив неустойчивые, мягкие, трещиноватые и кавернозные породы, осложняющие процесс бурения (обычно 400-800 м), перекрывают эти горизонты кондуктором 4 и цементируют затрубное пространство 3 до устья. При дальнейшем углублении могут встретиться горизонты также подлежащие изоляции, такие горизонты перекрываются промежуточными (техническими) обсадными колоннами.

Пробурив скважину до проектной глубины, спускают и цементируют эксплуатационную колонну (ЭК).

После этого все обсадные колонны на устье скважины обвязывают друг с другом, применяя специальное оборудование. Затем против продуктивного пласта в ЭК и цементном камне пробивают несколько десятков (сотен) отверстий, по которым в процессе испытания , освоения и последующей эксплуатации нефть (газ) будут поступать в скважину.

Сущность освоения скважины сводится к тому, чтобы давление столба бурового раствора, находящегося в скважине, стало меньше пластового. В результате создавшегося перепада давления нефть (газ) из пласта начнет поступать в скважину. После комплекса исследовательских работ скважину сдают в эксплуатацию.

На каждую скважину заводится паспорт, где точно отмечаются ее конструкция, местоположение устья, забоя и пространственное положение ствола по данным инклинометрических измерений ее отклонений от вертикали (зенитные углы) и азимута (азимутальные углы). Последние данные особенно важны при кустовом бурении наклонно-направленных скважин во избежание попадания ствола бурящейся скважины в ствол ранее пробуренной или уже эксплуатирующейся скважины. Фактическое отклонение забоя от проектного не должно превышать заданных допусков.

Буровые работы должны выполняться с соблюдением законов об охране труда и окружающей природной среды. Строительство площадки под буровую , трасс для передвижения буровой установки, подъездных путей , линий электропередач, связи, трубопроводов для водоснабжения,сбора нефти и газа , земляных амбаров, очистных устройств, отвал шлама должны осуществляться лишь на специально отведенной соответствующими организациями территории. После завершения строительства скважины или куста скважин все амбары и траншеи должны быть засыпаны, вся площадка под буровую – максимально восстановлена (рекультивирована) для хозяйственного использования.

oilloot.ru

Способы механического бурения скважин на нефть и газ. Физические способы разрушения горных пород. | Neftegaz Wiki

Механическое бурениеEdit

- Ударное

- Вращательное

- роторное

- забойным двигателем

- топ-драйвом

Физические способыEdit

- Гидравлическая отбойка. Струей жидкости разрушаем породу. Гидромониторный эффект.

- Взрывной. Порода разрушается под давлением газов, выделяемых взрывчатыми веществами. Эффективность быстро убывает с глубиной. 2800 м максимум.

- Термический. Высокая температура (около 2300 °С) создается при сгорании струи керосина в струе кислорода, вылетающих из сопел огнеструйной горелки, опускаемой в скважину на трубах. Горелка охлаждается водой. 8-50 м.

- Электротермическое бурение применяется в условиях Антарктиды для расплавления льда электронагревателями.

Электрофизические способы бурения объединяют группу методов, в основе которых лежит применение электрического тока для прямого разрушения горных пород. К ним относятся:

а) электрогидравлический эффект, открытый Л.А. Юткиным, — явление, заключающееся в создании импульсного высоковольтного разряда (искры) в воде; электрическая искра имеет определенный объем; она возникает мгновенно и с большой силой раздвигает жидкость, вызывая гидравличе- ский удар, который разрушает породу;

б) электроимпульсный метод, разработанный проф. А.А. Воробьевым. При этом методе скважина заполняется жидкостью (например, трансформаторным маслом), электрическое сопротивление которой превышает электрическое сопротивление породы. К забою плотно прижимают два электрода и подают ток высокого напряжения. Ток проходит через породу. Электрический пробой сопровождается эффективным разрушением породы.

Были предложены и другие физические способы разрушения горных пород для бурения скважин (ультразвуковой, плазменный, лазерный), но все эти способы не вышли из стадии экспериментов.

neftegaz.fandom.com

Технологические особенности бурения газовых и нефтяных скважин

Разработка недр с целью добычи полезных ископаемых является обычным делом в наши дни. Для некоторых стран продажа сырья вообще является главным источником привлечения иностранной валюты. Для России важное значение в формировании ВВП играет добыча топливно-энергетических ресурсов, поэтому бурение нефтяных и газовых скважин осуществляется под четким государственным контролем.

РФ обладает одними из крупнейших запасов важных стратегических ресурсов, поэтому является крупнейшим поставщиком горючего в страны Европы. Рыночная ситуация требует ежегодного увеличения объемов добычи, поэтому нужно регулярно бурить новые скважины, чтобы успевать выполнять нужный объем работ за заданное время.

Технологические особенности добычи нефти и газа

Топливные ресурсы обладают одним качеством, которое значительно осложняет их добычу – они залегают на очень больших глубинах. Для выемки угля приходится строить целые шахты, но с нефтью и газом, к счастью, процесс происходит несколько проще. Они имеют такую консистенцию, которая позволяет откачивать их из глубин на поверхность без непосредственного участия человека.

Способы бурения нефтяных и газовых скважин зависят от условий залегания и типа местности. Ископаемые могут разрабатываться не только на открытой равнинной местности, но и на континентальном шлейфе, и даже на глубинах мирового океана. Каждый тип добычи требует особого подхода, поэтому инженеры постоянно находятся в поисках лучших решений.

Технология бурения нефтяных и газовых скважин зависит от типа местности, на которой будет происходить добыча. В промышленности имеется несколько основных подходов, которые позволяют добираться до скоплений полезного ископаемого глубоко под землей.

На начальном этапе в любой ситуации вначале проводятся геологические исследования, которые позволяют определить степень трудности ведения будущей разработки. Все варианты технологических процессов можно описать так:

- 1. Ударное воздействие на горные породы. Этот способ используется тогда, когда приходится иметь дело с твердыми и каменистыми грунтами, которые невозможно разрабатывать иным способом. Оказывает сильное влияние на рельеф и наносит ощутимый урон живой природе. Возле населенных пунктов и в местах столкновения литосферных плит способ категорически запрещен к использованию.

- 2. Вращательный метод бурения является наиболее распространенным и самым безобидным среди всех. Он основывается на том, что длинное сверло (бур) из металлического сплава постепенно вкручивается в земную твердь, при этом выбрасывая весь пройденный грунт наружу. В результате такой работы получается аккуратная скважина нужной глубины.

- 3. Взрывное воздействие, которое в настоящее время уже не используется, но было достаточно популярно в первые годы существования отрасли. Оно наносило колоссальный урон окружающей среде и не позволяло контролировать процесс, в результате чего часто случались выбросы газа с последующим возгоранием.

Одной из последних технологий стал метод горизонтального бурения нефтяных и газовых скважин. Он позволяет не проделывать в земле большое количество отверстий, а прорывать подземный канал, через который будет вестись добыча. При этом в земной поверхности окажется только два сквозных выхода. У такого способа целая масса плюсов, но есть и существенные минусы, так как несоблюдение технологий может привести к настоящей экологической катастрофе целого региона, в котором проводится разработка.

Машины, используемые при добыче нефти и газа

Оборудованием для бурения нефтяных и газовых скважин принято называть непосредственно агрегаты, которые участвуют в технологическом процессе. Здесь выделяют только три основных типа узлов, которые играют ключевую роль в процессе:

- • турбобур – элемент, отвечающий за непосредственное сверление земли;

- • винтовой двигатель, который отвечает за приведение бура в движение;

- • система охлаждения, которая позволяет агрегату поддерживать температуру в допустимых пределах, так как перегрев приведет к отказу от работы.

В ударных машинах вместо бура используется ударник, который изготавливается из очень твердых сплавов, чтобы при непосредственном контакте с поверхностью не деформироваться, а дробить абсолютно все, что будет попадаться на пути. Тем, кто всерьез интересуется технологией разработки и работой машин, стоит посмотреть бурение нефтяных и газовых скважин на видео, где все будет показано в деталях.

Возможные проблемы при бурении

Во время работы нередко возникают осложнения при бурении нефтяных и газовых скважин. Предугадать эти явления заранее невозможно, но стоит к ним подготовиться. Для этого необходимо знать, какие именно трудности могут застигнуть:

- • Обвал пород. Наиболее распространенная проблема при глубинной добыче. Она возникает в результате неустойчивости структуры земных слоев.

- • Поглощение промывочной жидкости, в результате чего отработанная порода не выносится на поверхность. Такое явление характерно для пористых грунтов, а для борьбы с ним стоит использовать легкие жидкости, которые не склонны впитываться, а наоборот – стремятся вырваться на поверхность.

- • Выбросы нефти, газа или подземных вод. Такое явление может наблюдаться при добыче ископаемых под высоким давлением.

- • Заклинивание бура во время работы. Может случиться по многим причинам, но важно сразу же остановить машину и заняться устранением проблемы. Если продолжить эксплуатацию, сверло может обломиться прямо в скважине и достать его оттуда будет невероятно проблематично и дорого.

- • Искривления скважин в результате ошибок в расчетах или неправильного позиционирования бура. Такие осложнения приведут к наличию дополнительных проблем уже непосредственно при ведении разработок.

Также нередко возникают аварии при бурении нефтяных и газовых скважин, которые выражаются в выходе из строя рабочего оборудования и невозможности продолжить процесс без устранения всех неполадок.

promplace.ru