Даже самый заядлый автомобилист хоть раз, да все-таки ездил на автобусе. Ну а люди более взрослого поколения так или иначе вышли из советских ЛИАЗов, ЛАЗов и ПАЗов. На территории бывшего СССР автобусы делали и собирали более 120 (!) заводов. Но мы вспомним лишь полтора десятка машин: от серийных, массовых до необычных и редких.

Открытые курортные автобусы на шасси ЗИС-5 для здравниц Крыма и Кавказа производили несколько небольших заводов на импортных и отечественных шасси АМО и ЗИС. В частности, их делало тбилисское предприятие под мудреным именем Закавтопромторг. После войны аналогичные машины строили на горьковских шасси, причем открытые автобусы делали вплоть до второй половины 1960-х.

ЗИС-5ЗИС-5

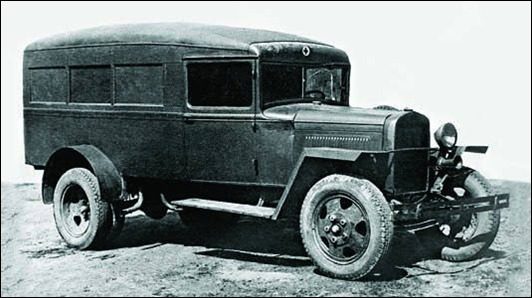

ЗИС-8А — продукция ленинградского завода АТУЛ на удлиненном шасси ЗИС-8. Машины вместимостью 48 человек (32 пассажира ехали сидя) делали с третьим неведущим так называемым подкатным мостом и 73-сильным двигателем ЗИС-5 с 1936 по 1941 гг. После войны выпускали аналогичные автобусы, но уже с вагонным кузовом.

ЗИС-8А, 1936 г.

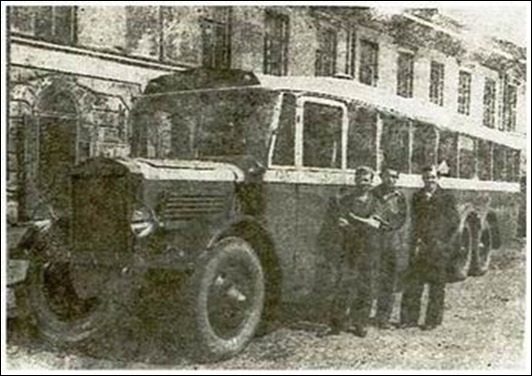

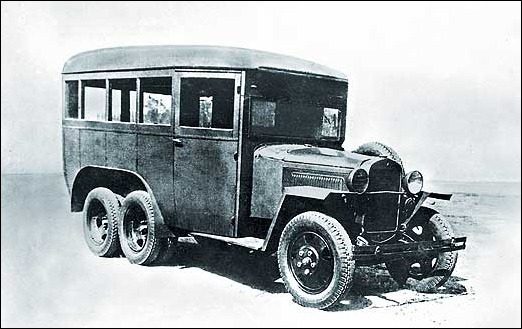

ЯА-2 неофициально называли Гигант. В 1932-м авторемонтные мастерские автотранспортного управления Ленсовета (АТУЛ) построили на ярославском шасси трехосный автобус длиной аж 11,5 м, рассчитанный на 80 пассажиров (мест для сидения — 50!). На машине стоял 6-цилиндровый 7-литровый американский двигатель Hercules в 103 л.с. (подходящего отечественного просто не было) и четырехступенчатая коробка передач с понижающей передачей. Тормоза были механические, на колесах задней тележки — с вакуумным усилителем. Сделали только одну сложную, дорогую и неповоротливую машину.

ЯА-2, 1932 г.ЯА-2, 1932 г.

ЗИС-154 — удивительная большая городская машина появилась сразу после войны, в 1946-м. Автобус вагонной компоновки оснастили американским дизелем GM — двухтактным 4-цилиндровым, мощностью 110 л.с. Затем стали ставить советскую копию — ЯАЗ-204. Трансмиссия — электрическая автоматическая. Городская машина расходовала до 65 л топлива на 100 км, была очень дымной и сложной в производстве. До 1950-го сделали только 1165 ЗИС-154, его сменил более простой ЗИС-155 с бензиновым двигателем спереди.

ЗИС-154, 1946 г.ЗИС-154, 1946 г.

ГЗА-651, он же ПАЗ-561, он же КаВЗ, РАФ, КАГ и т.д. Знаменитые теперь машины для коротких загородных маршрутов или служебных нужд начиная с 1950-го в течение четверти века производили полтора десятка заводов во всех концах огромной страны. Шасси, «лицо» и 70-сильный 6-цилиндровый двигатель — газовские, кузова довольно долго делали на деревянном каркасе, обшивая его стальным листом.

ГЗА-651ГЗА-651

ПАЗ-652 — первый автобус вагонной компоновки павловского завода. Опытный образец, по наработкам горьковского завода, собрали в 1955-м. Кузов имел силовой каркас — рамы в прямом понимании у машины не было. Автобусы на узлах ГАЗ с 90-сильным двигателем объемом 3,5 л начали производить в 1958-м, в 1963-м модель модернизировали, а с 1967-го делали ПАЗ-672 уже со 115-сильным мотором V8. «Пазиков» модели 652 выпустили более 62 000.

ПАЗ-652, 1955 г.

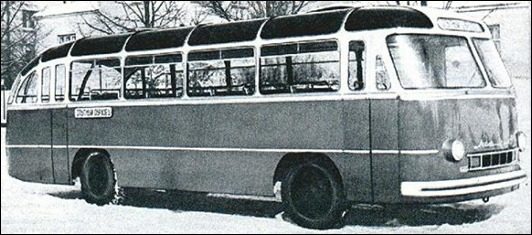

ЛАЗ-695 — один из самых массовых городских автобусов Советского Союза. Прототип, разработанный под руководством В.В. Осепчугова, появился в 1956-м. Первую промышленную партию сделали в 1957-м. Автобус вместимостью 55 человек (22 места для сидения) сделали под огромным влиянием лучших немецких образцов. Кузов — с несущим основанием, выполняющим роль рамы, подвески — на продольных рессорах с корректирующими пружинами, которые обеспечивали отменную плавность хода. Двигатель ЗИЛ, установленный сзади, рабочим объемом 5,6 л развивал 109 л.с. С 1961 г. на ЛАЗ-695 и все последующие версии устанавливали зиловский V8. Модернизируя, ЛАЗ-695 делали до 2003 года, и изготовили более 268 тысяч машин.

ЛАЗ-695, 1957 г.ЛАЗ-695, 1957 г.

Двухэтажные автобусы в мире — не диковина. Но в советском НАМИ-0159 водитель сидел на втором этаже! Машину колесной формулой 6х2 с двигателем V8 и автоматической коробкой передач не планировали к серийному производству, а сделали для проверки смелых инженерных идей. Вместимость салона увеличилась почти на 30%. Каково там наверху было водителю, история умалчивает.

НАМИ-0159НАМИ-0159

Первый советский сочлененный автобус ЛиАЗ-5Э676 сделали в 1962-м. Машину длиной 15,5 м построили на базе массового ЛиАЗ-158. Серийный двигатель в 150 л.с. был для столь большого автобуса слишком слабым. В том числе и поэтому сочлененный ЛиАЗ так и остался прототипом. А позднее в СССР работали аналогичные по конструкции Икарусы.

Первый советский сочлененный автобус ЛиАЗ-5Э676, 1962 г.Первый советский сочлененный автобус ЛиАЗ-5Э676, 1962 г.

ЛАЗ-699 — самый большой и комфортабельный серийный туристический автобус СССР. Первую версию длиной 10 565 мм под именем Карпаты производили с 1964 по 1966 г. Мотор ЗИЛ-375 V8, рабочим объемом 7 л, развивал 180 л.с. Тяжелую машину поставили на мосты МАЗ с рессорно-пневматической подвеской. В салоне было 41 комфортабельное кресло. В различных вариантах туристические ЛАЗы производили до 2004-го. Сделали около 36 000 машин. На фото — ЛАЗ-699Н (1972–1978 гг.)

ЛАЗ-699ЛАЗ-699

ПАЗ-Турист, 1969 г. — опытный образец сделали для международного конкурса автобусов в Ницце, где павловскую машину оценили очень высоко. Конструкцию создавали под руководством С.И. Жбанникова, дизайн — М.В. Демидовцева, который позднее работал на ВАЗе. Машина была заднемоторной, со 150-сильным двигателем ЗИЛ-130, имела гнутые боковые стекла, гардероб и вместительный багажник. В серию планировали чуть измененный вариант, сделали и упрощенную версию. Но начать серийное производство завод не смог.

ПАЗ-Турист, 1969 гПАЗ-Турист, 1969 г

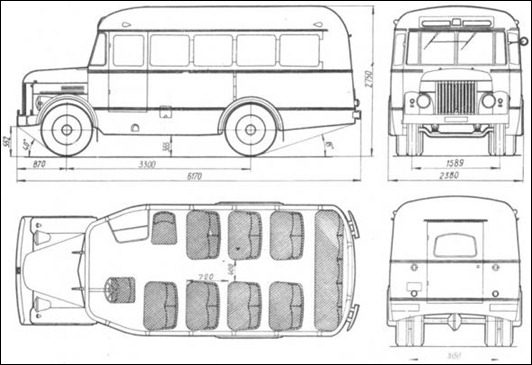

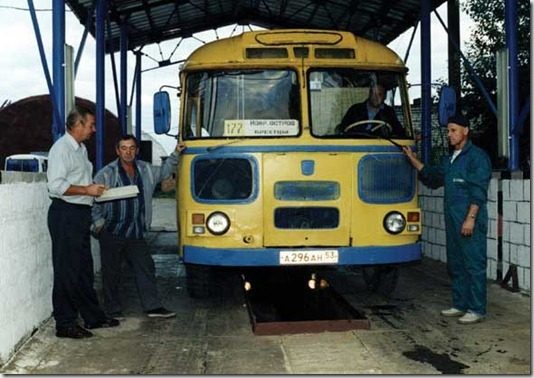

Полноприводный ПАЗ-3201 — довольно редкое явление в мире автобусов. Машина, прототип которой сделали в 1966-м, основана на узлах ГАЗ-66. Восьмицилиндровый двигатель ЗМЗ объемом 4,25 л развивал 115 л.с., коробка передач — четырехступенчатая с двухступенчатой раздаткой. Серийное производство начали в 1972-м. До 1988 года, когда в производство пошла следующая модель ПАЗ-3206, изготовили 13 873 полноприводных ПАЗ-3201. В СССР полноприводные «пазики», используемые, в основном, в качестве ведомственных, были большим дефицитом.

Полноприводный ПАЗ-3201Полноприводный ПАЗ-3201

Самый маленький советский автобус РАФ-2203 — потомок модели 977. Для производства машины с необычным для конца 1960-х оригинальным кузовом построили новый завод в Елгаве. Двенадцатиместный автомобиль базировался на явно слабых для него узлах Волги. Двигатель развивал 95 л.с., коробка передач — четырехступенчатая, тормоза — барабанные с двумя гидровакуумными усилителями. С 1982-го делали модернизированный РАФ-22038-02. Окончательно производство рафиков прекратили в 1997-ом.

РАФ-2203

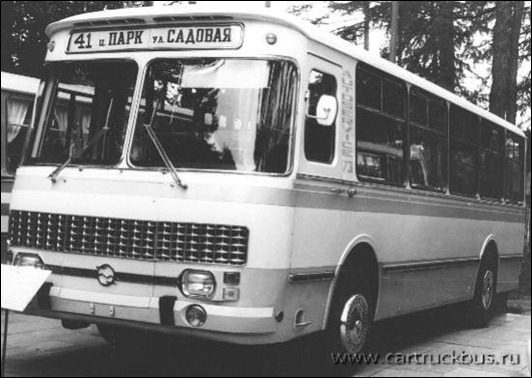

ЛиАЗ-677 и 677м — самые массовые большие городские автобусы СССР. Разработка НАМИ была прогрессивной: подвески на пневмобаллонах, двухступенчатая автоматическая коробка передач — с блокировкой гидротрансформатора. Впервые водитель городской машины получил возможность не орудовать целый день рычагом коробки. Но двигатель на ЛиАЗе стоял все тот же — прожорливый бензиновый зиловский V8 мощностью 180 л.с. Сидений было всего 25, заявленная вместимость автобуса — 80, а потом и 110 человек. Да к

Один из самых массовых автобусов в нашей стране. Фотография сделана в 1984 на ВДНХ во время выставки «Автопром-1984». Автобус очень классно смотрится в такой окраске.

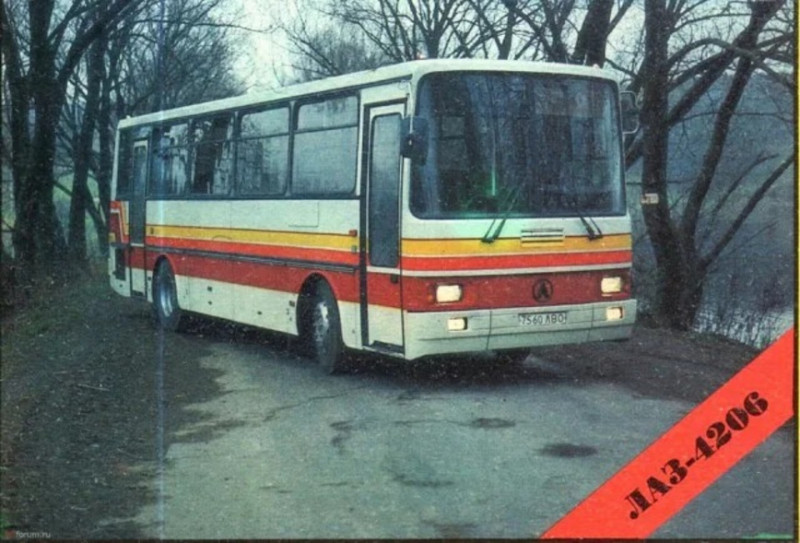

ЛАЗ-4206

Пригородный ЛАЗ-4206 во второй половине 1980-х должен был прийти на смену старичку ЛАЗ-695Н. Его испытания были завершены к 1992 году, однако завод так и не смог освоить серийное производство.

ЗИЛ-127

ЗИС-127 (а позже ЗИЛ-127) являлся настоящим королем советских трасс. Выпускался в 1955-1961 годах. Оснащался 180-сильным двигателем ЯАЗ-М206Д.

ЗИС-155

ЗИС-155 (а позже ЗИЛ-155) массово выпускался с конца 1940-х и до 1957 года. На фотографии выше вы видите мобильный детский кинотеатр, приехавший с очередной премьерой фильма.

ЛАЗ-699Б

Опытный автобус ЛАЗ-699Б построили в 1969 году. По габаритам он соответствовал туристическому 699Н, но имел сразу три двери, одна из которых расположилась в базе. Общая вместимость составила 74 человека.

ЗИЛ-118 «Юность»

Симпатяга — автобус малого класса ЗИЛ-118 «Юность». Все агрегаты трансмиссии и подвески ЗИЛ-118 использовались от представительского ЗИЛ-111, а двигатель — от грузовика ЗИЛ-130 или ЗИЛ-375 от «Урала». Унификация автобуса с лимузином позволяла существенно снизить себестоимость производства обеих машин. На фотографии — поздняя модель.

ЛиАЗ-677

ЛиАЗ-677 — еще одна легенда дорог Страны Советов. Их знаменитый бутылочный звук двигателя и мягкая подвеска известны многим жителям нашей страны. На фотографии — предсерийная модель 1964 года.

Десна

Экспериментальный микроавтобус «Десна» построили на шасси УАЗ-452Д. Его кузов был рассчитан на 11 человек. Создан в середине 1970-х на «Черниговском Заводе Специального Автотранспорта».

ЗИУ-6-2М

Попытка завода имени Урицкого, специализирующегося на выпуске троллейбусов, начать выпуск собственного автобуса. Было выпущено всего несколько экземпляров.

ЛАЗ-695М

Круглолобый ЛАЗ-695М стал основой для целого семейства автобусов и продержался на конвейере несколько десятилетий, учитывая множество модернизаций.

ЛАЗ-695Е «Львов»

ЛАЗ-695Е стал третьим поколением львовских автобусов семейства 695х. Их выпуск начался в 1963 году и продолжался до 1970-го, когда на смену пришла модернизированная модель 695М.

КаВЗ-3100

Это не ЛиАЗ, а прототип городского автобуса КаВЗ-3100 «Сибирь». Он представлял собой укороченный на одну оконную секцию ЛиАЗ-677, производство которого планировали начать в Кургане. На фотографии — испытания в Москве.

ЗИС-154

Фотография сделана в Казани в середине 1950-х. Это автобус ЗИС-154 — один из самых массовых и самых красивых советских автобусов того времени.

ПАЗ-651 с открытым кузовом

Подобные автобусы-кабриолеты без крыши часто возили туристов на курортах Черноморского побережья. Их делали на базе автобусов ПАЗ-651.

ЛиАЗ-5256.05

В 1990 году НТЦ ЛиАЗа создало опытный образец мобильного кафе на базе городского автобуса ЛиАЗ-5256. Двери заменили распашными, а в центральной части сделали откидывающийся прилавок.

ЯА-2

В 1934 году был построен автобус-гигант ЯА-2, который мог перевозить до 100 человек, причем 54 из них сидя. Сиденья были обшиты натуральной кожей, а на окнах были занавески.

ЛАЗ-699И

Для доставки космонавтов к месту запуска космических ракет Львовский автобусный завод создал несколько особых версий автобусов, в том числе и этот 699И со специальным стерильным отсеком для космонавтов.

Модернизированный ЛиАЗ-5256

В 1988 году ЛиАЗ попытался модернизировать внешность городского автобуса ЛиАЗ-5256, оснастив его прямоугольными блок фарами.

ЗИС-154

Процесс конвейерной сборки автобусов ЗИС-154 в 1950 году. Мы видим один из финальных этапов производства. Работник устанавливает и регулирует замок водительской двери.

Старт

Один из самых необычных и красивых микроавтобусов Страны Советов. Это «Старт» с кузовом, сделанным из стеклопластика. Он отличался очень смелыми формами в стиле американского аэродизайна.

См.также:

Краткая история советского автобуса

Автобусы, троллейбусы СССР. Памятный альбом

Забытый успех. Автобус ЛАЗ Украина – 67

Автобус ЗИС/ЗИЛ 127. Первый советский междугородник

Утраченная «Юность» ЗиЛа…

Первым городским общественным транспортом в России была конка, а затем ее сменил трамвай. Однако устройство трамвайных линий — дело хлопотное, даже в крупных городах. Не везде возможно устроить и троллейбусные маршруты. Зато автобусу достаточно только более или менее ровной и твердой дороги, можно даже грунтовой…

Первым городским общественным транспортом в России была конка, а затем ее сменил трамвай. Однако устройство трамвайных линий — дело хлопотное, даже в крупных городах. Не везде возможно устроить и троллейбусные маршруты. Зато автобусу достаточно только более или менее ровной и твердой дороги, можно даже грунтовой…Производством автобусов в СССР занимались сорок три предприятия — как специализированных, так и таких, которые выпускали небольшие опытные партии.

Еще СССР закупал автобусы за границей. Поэтому остановимся на основных и самых известных моделях и производителях.

Они были первые

АМО-Ф15

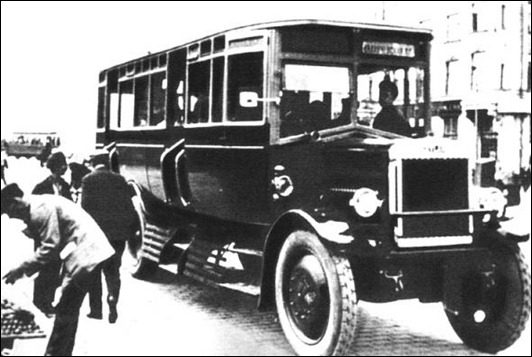

Дедушкой отечественного автобуса можно считать АМО-Ф15, выпускавшийся в 1926–1931 годах на заводе «Автомобильного Московского общества» (с 1931 года — «ЗИС», с 1956 — «ЗИЛ»).

Этот малыш имел размеры современного маршрутного такси и вмещал 14 человек. Вот только двигатель на нем стоял мощностью всего в 35 л. с. — то есть даже слабее, чем у «Запорожца»! Но как же он выручил наших Советских служащих, которые, наконец, смогли добираться до работы не пешком или на извозчике (если средства позволяли), а на настоящем «моторе»!

Газогенераторный автобус. Кондуктор по совместительству работал еще и кочегаром, а печка находилась в салоне. Зато зимой пассажирам было не холодно.

А в 1934 году на улицы советских городов въехали ЗИС-8, созданные на базе грузовика ЗИС-5, ставшие первыми массовыми отечественными автобусами.

Они имели 21 место для сидения, увеличенный салон уже позволял провозить также 8–10 стоячих пассажиров. 73-сильный двигатель разгонял автобус до 60 км/час, что было достаточно для городского транспорта.

По чертежам завода ЗИС-8 выпускали в Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Туле, Калуге, Тбилиси и других городах, монтируя кузова на готовые шасси. До конца 30-х годов ЗИС-8 были основой автобусного парка Москвы. Они же стали первыми советскими автобусами, которые выпускались на экспорт: в 1934 году партия из 16 машин ушла в Турцию.

А еще на базе ЗИС-8 выпускали специальные фургоны для работы в городской черте: хлебовозы, рефрижераторы. Кстати, в известном сериале «Место встречи изменить нельзя» в роли милицейского автобуса по прозвищу «Фердинанд» выступил именно ЗИС-8.

ЗИС-16

Весной 1938-го года начался выпуск новой модели: на той же базе, однако с 85-сильным двигателем, увеличенным салоном на 27 сидений и округлыми формами корпуса. Она получила название ЗИС-16. Развитие автобусного сообщения шло нарастающими темпами — в 1940 году они перевезли свыше шестисот миллионов пассажиров.

Во время войны большинство автобусов были мобилизованы на фронт, где их использовали в качестве штабных и санитарных автобусов, а также — передвижных радиостанций. А те, что продолжали работать на городских маршрутах, в условиях нехватки топлива частично перешли на газ.

Он вырабатывался из торфа в газогенераторных установках, которые устанавливались на специальных тележках и катились позади автобусов как прицепы. Одной «заправки» хватало как раз на маршрут, после чего на конечной остановке водитель снова подбрасывал в газогенератор дрова.

Новое время — новые автобусы

С возвращением к мирной жизни в послевоенные годы потребовался и новый городской транспорт.

ЗИС-155

Очень оригинальной, полной технологических новшеств была одна из первых послевоенных моделей — ЗИС-154, выпускавшийся с 1947 по 1950 год. Корпус без привычного пассажирам капота, необычной для тех времен формы, большой салон (34 сидения).

Его кузов выполнялся не из дерева, и даже не из жести, а из алюминия — что было для тех времен настоящей сенсацией. Кроме того, он оснащался дизель-электрической силовой установкой (110 л.с.), которая обеспечивала высокую плавность хода. Пассажиров удивило поначалу и то, что автобус двигался без привычных рывков и захлебывания двигателя, точно плыл над дорогой.

ЗИС-154

Спустя два года на смену ему пришел более простой и дешевый собрат — автобус ЗИС-155. На метр сократилась длина салона, до двадцати восьми — число сидений, простой карбюраторный двигатель развивал 95 л.с. Однако дешевизна этих машин, выпускавшихся с 1949 по 1957 год, позволила быстро обновить устаревший довоенный парк.

Незаменимый ЛиАЗ

В 1958 году в связи со специализацией автозавода им. Лихачева на выпуске грузовых машин было принято постановление о переводе производства автобусов с ЗИЛа на Ликинский машиностроительный завод (ЛиМЗ), который с этого времени стал называться Ликинским автобусным заводом – ЛиАЗ.

В январе 1959 года ко дню открытия ХХI съезда КПСС из заводских ворот вышли две первые машины ЛиАЗ-158.

На таком мне довелось поездить, но в довольно раннем детстве. Очень нравился передний диван.Можно добавить еще пару слов про несостоявшуюся модель ЗиЛ-159 с задним расположением двигателя (более прогрессивным по развесовке и компоновке салона, чем у 677-й модели).

потом была попытка изваять русский Икарус:

Проектирование этого автобуса ЛиАЗ вел совместно с КБ автобусов НАМИ. Несмотря на то, что никаких аналогичных автобусов в то время в Советском Союзе не выпускалось, да и импорт сочлененных «Икарусов» начался только в 1967 году, ЛиАЗ-5Э-676 так и не появился на улицах Москвы, для которых, главным образом, и разрабатывался.

После ряда испытаний единственный изготовленный автобус канул в небытие. А, в 64-м или 65-м ходили в Москве не сочлененные, а обычные 158-е с прицепом — укороченным на пару секций автобусным кузовом без мотора. Ничего про них найти не могу. Впрочем, и исчезли они довольно быстро.

Несколько таких прицепов 2ПН-4 произведены заводом «Аремкуз».

Следующая конструкция была успешной. ЛиАЗ-677 стал массовым автобусом для городских и пригородных пассажирских перевозок. Автобусом для народа. Фолькбусом. Новизна была в применении гидроусилителя руля и автоматической коробки передач.

Проектирование нового городского автобуса ЛиАЗ-677 началось в 1962 году. В процессе использовались наработки конструкторов ЗиЛа (Завода имени Лихачева) и ЛАЗа (Львовского автобусного завода) – двух производственных объединений, имевших на тот момент наибольший опыт конструирования и производства автобусов большого класса.

В следующем году новый автобус был представлен Госкомиссии по автоматизации и механизации при СМ СССР, которая дала ему положительную оценку. Летом 1964 года 2 опытных автобуса новой модели прошли испытания на горных дорогах в окрестностях Сочи. На следующий год испытания продолжились в лабораториях, а также состоялся пробег по маршруту Москва — Харьков — Новосибирск — Сочи — Тбилиси — Ереван — Орджоникидзе — Москва.

В течение 1967 г. были выпущены опытно-промышленные партии автобусов. Один автобус из этой партии был отправлен на ВДНХ СССР, где демонстрировался в павильоне «Машиностроение». За создание автобуса ЛиАЗ-677 большая группа работников завода была награждена медалями Выставки. В начале следующего года завод приступил к серийному производству.

Он получил ряд медалей выставок, был признан одним из лучших автобусов советского производства — но пассажиры все равно были недовольны. Во-первых, в нем было всего 25 (позже 40) сидячих мест, из-за чего между пассажирами, бывало, возникали всяческие споры, а также нарекания в адрес конструкторов — мол, неужели не могли лишнее сидение поставить? Ведь в итоге автобус получился, в основном, для проезда стоя.

Во-вторых, при расчетной вместимости 110 пассажиров, в него могло набиться до 250 — особенно в часы пик. Причем только на ступеньках умудрялись разместиться до десяти человек! Ну, а в-третьих, автобус развивал небольшую скорость, особенно если шел в гору или был перегружен. По меткому замечанию пассажиров — словно его волы тянули. Хотя топливо потребял с большим аппетитом: до 45 литров на 100 км в городском цикле движения!

Безразмерная вместимость ЛиАЗ-677, в который всегда могли поместиться еще несколько пассажиров, и была его главным достоинством. Это очень здорово разгружало маршруты, да и опаздывающие граждане всегда могли запрыгнуть даже в битком набитый автобус — благо его двери со слабым пневматическим механизмом можно было открыть рукой и без особых усилий.

В 1978 году ЛиАЗ-677 был модернизирован и получил обозначение ЛиАЗ-677М. Изменения коснулись, главным образом, отделки салона и внешнего оформления кузова (появились бамперы, потолочные люки, новые световые приборы). В начале 1980-х годов автобусы стали окрашиваться в желтый цвет. И ещё более 15 лет ЛиАЗ-677М выпускался заводом без каких-либо серьезных изменений.

Дежурный катафалк

«Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!»И только конструкторы Горьковского и Курганского заводов продолжали консервативно придерживаться довоенных стандартов, выпуская небольшие автобусы на базе грузовиков. Неказистые с виду, они были очень востребованы — их охотно приобретали предприятия, колхозы, школы.

Подвезти работников (что было удобней, чем ехать на лавках в грузовике с надписью «люди»), съездить с бухгалтером в банк или с завхозом на склад, отвезти учеников на районный смотр — всех их функций не перечислить. И одна из них, очень печальная — служить в качестве импровизированного катафалка.

Поскольку настоящих катафалков в СССР практически не было, то обычно для таких целей использовали автобус, который предоставляло предприятие, где работал покойный или его родственники. Гроб с усопшим заносили в салон через кормовую дверь и ставили на проходе, а скорбящие родственники садились рядом.

Эти автобусы ведут свой род от ГАЗ-03-30, который конструкторы Горьковского автозавода выпустили в 1933 году на базе знаменитой «полуторки» — грузовика ГАЗ-АА. Прототипом его кузова послужил школьный автобус американской фирмы Ford. Это была небольшая машина, с деревянным, обшитым железными листами кузовом, и салоном на 17 мест.

Автобус имел три двери: водительскую, переднюю правую для пассажиров и кормовую, тогда рассчитанную не для загрузки гробов, а для экстренной эвакуации живых пассажиров. Такая компоновка, как и форма корпуса, а равно и традиция выпускать эти автобусы на базе грузовиков ГАЗ, сохранялась на протяжении полувека. В качестве его модификаций выпускались санитарные автобусы ГАЗ-55, передвижные мастерские и лаборатории, а также военный трехосный вариант модели ГАЗ-05-193.

ГАЗ-651

В 1949 году на базе послевоенного грузовика ГАЗ-51 создали новые машины, получившие обозначение ГАЗ-651. Их салон стал немного просторнее и вмещал уже 19 посадочных мест, а новый 80-сильный двигатель разгонял машину до 70 км/ч.

В 1950 году, в связи с переходом завода на изготовление кузовов для специальных грузовых автомобилей, производство автобусов решили перенести — сначала на Павловский, а затем на Курганский автобусный завод (КАвЗ), где он получил обозначение КАвЗ-651. Там его выпуск уже исчислялся десятками тысяч.

Следующую модель, КАвЗ-685, запустили в 1971 году на базе грузовика ГАЗ-53.Его кузов уже был цельнометаллическим, потолок приподняли (можно было стоять, не упираясь в него темечком), количество сидений возросло до двадцати одного, место водителя отделили от салона перегородкой. Резко увеличилась мощность: новый движок выдавал 120 л.с и разгонял автобус до 90 км/ч.

Неутомимые «пазики»

Огромную помощь городскому и сельскому населению принесли небольшие, но вместительные и проворные автобусы Павловского автобусного завода (ПАЗ).

«Пазики» пробирались через лютые морозы Якутии, экспортировались в страны Азии и Африки, где успешно работали в самом тяжелом климате и без должного сервиса.

Сам завод был основан в 1930 году, но больше двадцати лет занимался выпуском инструмента и кузовной арматуры.

ПАЗ653И только в 1952 году с его нового конвейера сошел ПАЗ-651 (он жеГАЗ-651).

Конструкторы завода решили изменить устаревшую форму кузова, заодно несколько расширить салон за счет переноса водительского места вперед (слева от двигателя) — так в 1958 году родился ПАЗ-652. В нем появился задний выход для пассажиров, причем обе двери-гармошки открывались теперь автоматически.

Вместимость увеличилась до 37 человек, в салоне разместились 23 посадочных места. Недостатком оставались слишком маленькие окна, дававшие в салон маловато света — что решили компенсировать дополнительными окошками на изгибе кузова между стенкой и крышей.

В 1968 году на конвейер встала новая модель автобуса, ПАЗ-672. Ее отличал более мощный двигатель (115 л.с.), новая ходовая часть, чуть прибавилось места для стоячих пассажиров

Эта модель, с небольшими изменениями, выпускалась до 1989 года. «Пазики» стали основным общественным транспортом пригородных и межсельских маршрутов — там на их плечах лежало 80% перевозок.

Венгерская Иномарка

Немалую часть советского автобусного парка (импортировано 143 000 машин) занимали венгерские «Икарусы» — пожалуй, самые популярные и самые комфортабельные машины 70-80-х годов. Об их популярности говорит хотя бы такой факт: это был единственный автобус, который издалека узнавали даже маленькие дети, восклицавшие: «Икарус» едет!». А вот в марках отечественных автобусов разбирались немногие.

Львовский долгожитель

21 мая 1945 года был учрежден Львовский автобусный завод (ЛАЗ) — и началась грандиозная стройка. Сначала завод выпускал вспомогательное оборудование, а затем на нем хотели начать выпускЗИС-155. Однако было принято окончательное решение разработать собственную модель автобуса.

В ее основу легли последние отечественные и западные наработки, в частности автобусов «Мерседес Бенц 321» и «Магирус». И уже в 1956 году был выпущен первый львовский автобус ЛАЗ-695.

Первая модификация автобуса имела крышу со стеклянными закругленными краями. Правда, летом, в жару, это создавало в салоне понятные неудобства.

Поэтому стекла уже через два года убрали. Зато появились «козырек» над лобовым стеклом и широкий воздухозаборник на задней части крыши — подававший воздух в моторный отсек, расположенный под задними сидениями.

С 1973 года модель получила индекс Н:

ЛАЗ-695 смог продержаться на конвейере целых сорок шесть лет, что можно назвать рекордом. Причем после прекращения производства на ЛАЗе его еще несколько лет мелкими партиями собирали на нескольких украинских предприятиях. За это время на трассу выехали более трехсот тысяч львовских автобусов!

Помимо того был широко распространен ЛАЗ 697/699:

Автобусы СССР — История и современность — LiveJournal

Возвращение к нашей автобусной теме.

Первым городским общественным транспортом в России была конка, а затем ее сменил трамвай. Однако устройство трамвайных линий — дело хлопотное, даже в крупных городах. Не везде возможно устроить и троллейбусные пути. Зато автобусу достаточно только более или менее ровной и твердой дороги, можно даже грунтовой.

Производством автобусов в СССР занимались сорок три предприятия — как специализированных, так и таких, которые выпускали небольшие опытные партии. Да еще мы закупали автобусы за границей. Окинуть взглядом весь советский автобусный парк было бы непросто — поэтому остановимся на основных и самых известных моделях и производителях.Дедушкой отечественного автобуса можно считать АМО-Ф15, выпускавшийся в 1926–1931 годах на заводе «Автомобильного Московского общества» (с 1931 года — «ЗИС», с 1956 — «ЗИЛ»). Этот малыш имел размеры современного маршрутного такси и вмещал 14 человек. Вот только двигатель на нем стоял мощностью всего в 35 л. с. — то есть даже слабее, чем у «Запорожца»! Но как же он выручил наших бабушек и дедушек, которые, наконец, смогли добираться до работы не пешком или на извозчике (если средства позволяли), а на настоящем «моторе»!

А в 1934 году на улицы советских городов въехали ЗИС-8, созданные на базе грузовика ЗИС-5, ставшие первыми массовыми отечественными автобусами. Они имели 21 место для сидения, увеличенный салон уже позволял провозить также 8–10 стоячих пассажиров. 73-сильный двигатель разгонял автобус до 60 км/час, что было достаточно для городского транспорта. По чертежам завода ЗИС-8 выпускали в Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Туле, Калуге, Тбилиси и других городах, монтируя кузова на готовые шасси. До конца 30-х годов ЗИС-8 были основой автобусного парка Москвы. Они же стали первыми советскими автобусами, которые выпускались на экспорт: в 1934 году партия из 16 машин ушла в Турцию.

А еще на базе ЗИС-8 выпускали специальные фургоны для работы в городской черте: хлебовозы, рефрижераторы. Кстати, в известном сериале «Место встречи изменить нельзя» в роли милицейского автобуса по прозвищу «Фердинанд» выступил именно ЗИС-8.Весной 1938-го года начался выпуск новой модели: на той же базе, однако с 85-сильным двигателем, увеличенным салоном на 27 сидений и округлыми формами корпуса. Она получила название ЗИС-16. Развитие автобусного сообщения шло нарастающими темпами — в 1940 году они перевезли свыше шестисот миллионов пассажиров.

Во время войны большинство автобусов были мобилизованы на фронт, где их использовали в качестве штабных и санитарных автобусов, а также — передвижных радиостанций. А те, что продолжали работать на городских маршрутах, в условиях нехватки топлива частично перешли на газ. Он вырабатывался из торфа или деревянных чурок в газогенераторных установках, которые устанавливались на специальных тележках и катились позади автобусов как прицепы. Одной «заправки» хватало как раз на маршрут, после чего на конечной остановке водитель снова подбрасывал в газогенератор дрова.

С возвращением к мирной жизни в послевоенные годы потребовался и новый городской транспорт. Конечно, малогабаритные довоенные автобусы имели важное преимущество: в них не набивалась толпа из полутора сотни едущих со смены рабочих или дачников, которую время от времени «пропахивал» орущий кондуктор. В отличие от трамваев, в автобусах редко можно было увидеть давку: в небольшом салоне мирно и с некоторым даже комфортом ехали двадцать — двадцать пять человек, которые дисциплинированно входили через одну дверь, а выходили через другую, не толпясь и не ругаясь.

Но идилия длилась недолого: рост городов, введение автобусного сообщения на всех возможных маршрутах (даже к деревням с населением в полсотни человек) вызвало и рост числа пассажиров. А они, пользуясь небывалой дешевизной проезда (в 80-е годы он обходился пять копеек в городе, 15-50 в области), зачастую ленились пройти одну остановку пешком и садились в автобусы и троллейбусы. Поэтому появилась потребность в более вместительных городских автобусах.

Очень оригинальной, полной технологических новшеств была одна из первых послевоенных моделей — ЗИС-154, выпускавшийся с 1947 по 1950 год. Корпус без привычного пассажирам капота, необычной для тех времен формы, большой салон (34 сидения). Его кузов выполнялся не из дерева, и даже не из жести, а из алюминия — что было для тех времен настоящей сенсацией. Кроме того, он оснащался дизель-электрической силовой установкой (110 л.с.), которая обеспечивала высокую плавность хода. Пассажиров удивило поначалу и то, что автобус двигался без привычных рывков и захлебывания двигателя, точно плыл над дорогой.

Спустя два года на смену ему пришел более простой и дешевый собрат — автобус ЗИС-155. На метр сократилась длина салона, до двадцати восьми — число сидений, простой карбюраторный двигатель развивал 95 л.с. Однако дешевизна этих машин, выпускавшихся с 1949 по 1957 год, позволила быстро обновить устаревший довоенный парк.

Одним из самых распространенных городских и пригородных автобусов в течение нескольких десятилетий был ЛиАЗ-677, выпускавшийся на Ликинском автобусном заводе с 1968 по 1994 год (всего их произведено около двухсот тысяч штук). Он получил ряд медалей выставок, был признан одним из лучших автобусов советского производства — но пассажиры все равно были недовольны.

Во-первых, в нем было всего 25 (позже 40) сидячих мест, из-за чего между пассажирами, бывало, возникали всяческие споры, а также нарекания в адрес конструкторов — мол, неужели не могли лишнее сидение поставить? Ведь в итоге автобус получился, в основном, для проезда стоя. Во-вторых, при расчетной вместимости 110 пассажиров, в него могло набиться до 250 — особенно в часы пик. Причем только на ступеньках умудрялись разместиться до десяти человек! Ну, а в-третьих, автобус развивал небольшую скорость, особенно если шел в гору или был перегружен. По меткому замечанию пассажиров — словно его волы тянули. Хотя топливо потреблял с большим аппетитом: до 45 литров на 100 км в городском цикле движения!

Безразмерная вместимость ЛиАЗ-677, в который всегда могли поместиться еще несколько пассажиров, и была его главным достоинством. Это очень здорово разгружало маршруты, да и опаздывающие граждане всегда могли запрыгнуть даже в битком набитый автобус — благо его двери со слабым пневматическим механизмом можно было открыть рукой и без особых усилий.

И только конструкторы Горьковского и Курганского заводов продолжали консервативно придерживаться довоенных стандартов, выпуская небольшие автобусы на базе грузовиков. Неказистые с виду, они были очень востребованы — их охотно приобретали предприятия, колхозы, школы. Подвезти работников (что было удобней, чем ехать на лавках в грузовике с надписью «люди»), съездить с бухгалтером в банк или с завхозом на склад, отвезти учеников на районный смотр — всех их функций не перечислить. И одна из них, очень печальная — служить в качестве импровизированного катафалка. Поскольку настоящих катафалков в СССР практически не было, то обычно для таких целей использовали автобус, который предоставляло предприятие, где работал покойный или его родственники. Гроб с усопшим заносили в салон через кормовую дверь и ставили на проходе, а скорбящие родственники садились рядом.

Эти автобусы ведут свой род от ГАЗ-03-30, который конструкторы Горьковского автозавода выпустили в 1933 году на базе знаменитой «полуторки» — грузовика ГАЗ-АА. Прототипом его кузова послужил школьный автобус американской фирмы Ford. Это была небольшая машина, с деревянным, обшитым железными листами кузовом, и салоном на 17 мест. Автобус имел три двери: водительскую, переднюю правую для пассажиров и кормовую, тогда рассчитанную не для загрузки гробов, а для экстренной эвакуации живых пассажиров. Такая компоновка, как и форма корпуса, а равно и традиция выпускать эти автобусы на базе грузовиков ГАЗ, сохранялась на протяжении полувека. В качестве его модификаций выпускались санитарные автобусы ГАЗ-55 (тот самый, который упорно не заводился в комедии «Кавказская пленница»), передвижные мастерские и лаборатории, а также военный трехосный вариант модели ГАЗ-05-193.

В 1949 году на базе послевоенного грузовика ГАЗ-51 создали новые машины, получившие обозначение ГАЗ-651. Их салон стал немного просторнее и вмещал уже 19 посадочных мест, а новый 80-сильный двигатель разгонял машину до 70 км/ч.

В 1950 году, в связи с переходом завода на изготовление кузовов для специальных грузовых автомобилей, производство автобусов решили перенести — сначала на Павловский, а затем на Курганский автобусный завод (КАвЗ), где он получил обозначение КАвЗ-651. Там его выпуск уже исчислялся десятками тысяч. Следующую модель, КАвЗ-685, запустили в 1971 году на базе грузовика ГАЗ-53. Его кузов уже был цельнометаллическим, потолок приподняли (можно было стоять, не упираясь в него темечком), количество сидений возросло до двадцати одного, место водителя отделили от салона перегородкой. Резко увеличилась мощность: новый движок выдавал 120 л.с и разгонял автобус до 90 км/ч.

Огромную помощь городскому и сельскому населению принесли небольшие, но вместительные и проворные автобусы Павловского автобусного завода (ПАЗ). «Пазики» пробирались через лютые морозы Якутии, экспортировались в страны Азии и Африки, где успешно работали в самом тяжелом климате и без должного сервиса.

Сам завод был основан в 1930 году, но больше двадцати лет занимался выпуском инструмента и кузовной арматуры. И только в 1952 году с его нового конвейера сошел ПАЗ-651 (он же ГАЗ-651). Конструкторы завода решили изменить устаревшую форму кузова, заодно несколько расширить салон за счет переноса водительского места вперед (слева от двигателя) — так в 1958 году родился ПАЗ-652. В нем появился задний выход для пассажиров, причем обе двери-гармошки открывались теперь автоматически. Вместимость увеличилась до 37 человек, в салоне разместились 23 посадочных места. Недостатком оставались слишком маленькие окна, дававшие в салон маловато света — что решили компенсировать дополнительными окошками на изгибе кузова между стенкой и крышей.

В 1968 году на конвейер встала новая модель автобуса, ПАЗ-672. Ее отличал более мощный двигатель (115 л.с.), новая ходовая часть, чуть прибавилось места для стоячих пассажиров. Эта модель, с небольшими изменениями, выпускалась до 1989 года. «Пазики» стали основным общественным транспортом пригородных и межсельских маршрутов — там на их плечах лежало 80% перевозок.

Немалую часть советского автобусного парка (импортировано 143 000 машин) занимали венгерские «Икарусы» — пожалуй, самые популярные и самые комфортабельные машины 70-80-х годов. Об их популярности говорит хотя бы такой факт: это был единственный автобус, который издалека узнавали даже маленькие дети, восклицавшие: «Икарус» едет!». А вот в марках отечественных автобусов разбирались немногие.

Но у «Икаруса» был и существенный недостаток — его мощный дизельный двигатель сильно шумел, создавал вибрацию (хорошо ощутимую тем, кто ехал на задних сидениях) и выбрасывал клубы удушливой копоти. От последней всегда страдали стоящие на остановках люди, а также те, кто, согласно правилам дорожного движения, обходил автобус сзади — прямо мимо выхлопной трубы.

Подробнее историю ИКАРУСА можно почитать в моем прошлом посте — История Икаруса

Сразу после войны силами всего СССР началась индустриализация Западной Украины — до тех пор являвшейся самой бедной и отсталой провинцией Европы. Уже 21 мая 1945 года был учрежден Львовский автобусный завод (ЛАЗ) — и началась грандиозная стройка. Сначала завод выпускал вспомогательное оборудование, а затем на нем хотели начать выпуск ЗИС-155. Однако было принято окончательное решение разработать собственную модель автобуса. В ее основу легли последние отечественные и западные наработки, в частности автобусов «Мерседес Бенц 321» и «Магирус». И уже в 1956 году был выпущен первый львовский автобус ЛАЗ-695.

Первая модификация автобуса имела крышу со стеклянными закругленными краями. Правда, летом, в жару, это создавало в салоне понятные неудобства. Поэтому стекла уже через два года убрали. Зато появились «козырек» над лобовым стеклом и широкий воздухозаборник на задней части крыши — подававший воздух в моторный отсек, расположенный под задними сидениями.

ЛАЗ-695 смог продержаться на конвейере целых сорок шесть лет, что можно назвать рекордом. Причем после прекращения производства на ЛАЗе его еще несколько лет мелкими партиями собирали на нескольких украинских предприятиях. За это время на трассу выехали более трехсот тысяч львовских автобусов!

Конец века оказался не очень благоприятным для автобусов, даже на основных предприятиях выпуск упал до нескольких сотен машин, которые удавалось продать с большим трудом. Старые маршруты больше не получали новых машин, новые не создавались. А потом стали сворачивать и те маршруты, что были. Общественный транспорт на какое-то время просто перестал развиваться. Кое-где от него и сейчас остаются только одни воспоминания…

Вот еще один подзабытый девайс -)))

А есть те, кто помнит еще вот такое ?

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=38804

Автобусы СССР — Мастерок.жж.рф — LiveJournal

Первым городским общественным транспортом в России была конка, а затем ее сменил трамвай. Однако устройство трамвайных линий — дело хлопотное, даже в крупных городах. Не везде возможно устроить и троллейбусные пути. Зато автобусу достаточно только более или менее ровной и твердой дороги, можно даже грунтовой.

Производством автобусов в СССР занимались сорок три предприятия — как специализированных, так и таких, которые выпускали небольшие опытные партии. Да еще мы закупали автобусы за границей. Окинуть взглядом весь советский автобусный парк было бы непросто — поэтому остановимся на основных и самых известных моделях и производителях.

Дедушкой отечественного автобуса можно считать АМО-Ф15, выпускавшийся в 1926–1931 годах на заводе «Автомобильного Московского общества» (с 1931 года — «ЗИС», с 1956 — «ЗИЛ»). Этот малыш имел размеры современного маршрутного такси и вмещал 14 человек. Вот только двигатель на нем стоял мощностью всего в 35 л. с. — то есть даже слабее, чем у «Запорожца»! Но как же он выручил наших бабушек и дедушек, которые, наконец, смогли добираться до работы не пешком или на извозчике (если средства позволяли), а на настоящем «моторе»!

А в 1934 году на улицы советских городов въехали ЗИС-8, созданные на базе грузовика ЗИС-5, ставшие первыми массовыми отечественными автобусами. Они имели 21 место для сидения, увеличенный салон уже позволял провозить также 8–10 стоячих пассажиров. 73-сильный двигатель разгонял автобус до 60 км/час, что было достаточно для городского транспорта. По чертежам завода ЗИС-8 выпускали в Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Туле, Калуге, Тбилиси и других городах, монтируя кузова на готовые шасси. До конца 30-х годов ЗИС-8 были основой автобусного парка Москвы. Они же стали первыми советскими автобусами, которые выпускались на экспорт: в 1934 году партия из 16 машин ушла в Турцию.

А еще на базе ЗИС-8 выпускали специальные фургоны для работы в городской черте: хлебовозы, рефрижераторы. Кстати, в известном сериале «Место встречи изменить нельзя» в роли милицейского автобуса по прозвищу «Фердинанд» выступил именно ЗИС-8.

Весной 1938-го года начался выпуск новой модели: на той же базе, однако с 85-сильным двигателем, увеличенным салоном на 27 сидений и округлыми формами корпуса. Она получила название ЗИС-16. Развитие автобусного сообщения шло нарастающими темпами — в 1940 году они перевезли свыше шестисот миллионов пассажиров.

Во время войны большинство автобусов были мобилизованы на фронт, где их использовали в качестве штабных и санитарных автобусов, а также — передвижных радиостанций. А те, что продолжали работать на городских маршрутах, в условиях нехватки топлива частично перешли на газ. Он вырабатывался из торфа или деревянных чурок в газогенераторных установках, которые устанавливались на специальных тележках и катились позади автобусов как прицепы. Одной «заправки» хватало как раз на маршрут, после чего на конечной остановке водитель снова подбрасывал в газогенератор дрова.

С возвращением к мирной жизни в послевоенные годы потребовался и новый городской транспорт. Конечно, малогабаритные довоенные автобусы имели важное преимущество: в них не набивалась толпа из полутора сотни едущих со смены рабочих или дачников, которую время от времени «пропахивал» орущий кондуктор. В отличие от трамваев, в автобусах редко можно было увидеть давку: в небольшом салоне мирно и с некоторым даже комфортом ехали двадцать — двадцать пять человек, которые дисциплинированно входили через одну дверь, а выходили через другую, не толпясь и не ругаясь.

Но идилия длилась недолого: рост городов, введение автобусного сообщения на всех возможных маршрутах (даже к деревням с населением в полсотни человек) вызвало и рост числа пассажиров. А они, пользуясь небывалой дешевизной проезда (в 80-е годы он обходился пять копеек в городе, 15-50 в области), зачастую ленились пройти одну остановку пешком и садились в автобусы и троллейбусы. Поэтому появилась потребность в более вместительных городских автобусах.

Очень оригинальной, полной технологических новшеств была одна из первых послевоенных моделей — ЗИС-154, выпускавшийся с 1947 по 1950 год. Корпус без привычного пассажирам капота, необычной для тех времен формы, большой салон (34 сидения). Его кузов выполнялся не из дерева, и даже не из жести, а из алюминия — что было для тех времен настоящей сенсацией. Кроме того, он оснащался дизель-электрической силовой установкой (110 л.с.), которая обеспечивала высокую плавность хода. Пассажиров удивило поначалу и то, что автобус двигался без привычных рывков и захлебывания двигателя, точно плыл над дорогой.

Спустя два года на смену ему пришел более простой и дешевый собрат — автобус ЗИС-155. На метр сократилась длина салона, до двадцати восьми — число сидений, простой карбюраторный двигатель развивал 95 л.с. Однако дешевизна этих машин, выпускавшихся с 1949 по 1957 год, позволила быстро обновить устаревший довоенный парк.

Одним из самых распространенных городских и пригородных автобусов в течение нескольких десятилетий был ЛиАЗ-677, выпускавшийся на Ликинском автобусном заводе с 1968 по 1994 год (всего их произведено около двухсот тысяч штук). Он получил ряд медалей выставок, был признан одним из лучших автобусов советского производства — но пассажиры все равно были недовольны.

Во-первых, в нем было всего 25 (позже 40) сидячих мест, из-за чего между пассажирами, бывало, возникали всяческие споры, а также нарекания в адрес конструкторов — мол, неужели не могли лишнее сидение поставить? Ведь в итоге автобус получился, в основном, для проезда стоя. Во-вторых, при расчетной вместимости 110 пассажиров, в него могло набиться до 250 — особенно в часы пик. Причем только на ступеньках умудрялись разместиться до десяти человек! Ну, а в-третьих, автобус развивал небольшую скорость, особенно если шел в гору или был перегружен. По меткому замечанию пассажиров — словно его волы тянули. Хотя топливо потреблял с большим аппетитом: до 45 литров на 100 км в городском цикле движения!

Безразмерная вместимость ЛиАЗ-677, в который всегда могли поместиться еще несколько пассажиров, и была его главным достоинством. Это очень здорово разгружало маршруты, да и опаздывающие граждане всегда могли запрыгнуть даже в битком набитый автобус — благо его двери со слабым пневматическим механизмом можно было открыть рукой и без особых усилий.

И только конструкторы Горьковского и Курганского заводов продолжали консервативно придерживаться довоенных стандартов, выпуская небольшие автобусы на базе грузовиков. Неказистые с виду, они были очень востребованы — их охотно приобретали предприятия, колхозы, школы. Подвезти работников (что было удобней, чем ехать на лавках в грузовике с надписью «люди»), съездить с бухгалтером в банк или с завхозом на склад, отвезти учеников на районный смотр — всех их функций не перечислить. И одна из них, очень печальная — служить в качестве импровизированного катафалка. Поскольку настоящих катафалков в СССР практически не было, то обычно для таких целей использовали автобус, который предоставляло предприятие, где работал покойный или его родственники. Гроб с усопшим заносили в салон через кормовую дверь и ставили на проходе, а скорбящие родственники садились рядом.

Эти автобусы ведут свой род от ГАЗ-03-30, который конструкторы Горьковского автозавода выпустили в 1933 году на базе знаменитой «полуторки» — грузовика ГАЗ-АА. Прототипом его кузова послужил школьный автобус американской фирмы Ford. Это была небольшая машина, с деревянным, обшитым железными листами кузовом, и салоном на 17 мест. Автобус имел три двери: водительскую, переднюю правую для пассажиров и кормовую, тогда рассчитанную не для загрузки гробов, а для экстренной эвакуации живых пассажиров. Такая компоновка, как и форма корпуса, а равно и традиция выпускать эти автобусы на базе грузовиков ГАЗ, сохранялась на протяжении полувека. В качестве его модификаций выпускались санитарные автобусы ГАЗ-55 (тот самый, который упорно не заводился в комедии «Кавказская пленница»), передвижные мастерские и лаборатории, а также военный трехосный вариант модели ГАЗ-05-193.

В 1949 году на базе послевоенного грузовика ГАЗ-51 создали новые машины, получившие обозначение ГАЗ-651. Их салон стал немного просторнее и вмещал уже 19 посадочных мест, а новый 80-сильный двигатель разгонял машину до 70 км/ч.

В 1950 году, в связи с переходом завода на изготовление кузовов для специальных грузовых автомобилей, производство автобусов решили перенести — сначала на Павловский, а затем на Курганский автобусный завод (КАвЗ), где он получил обозначение КАвЗ-651. Там его выпуск уже исчислялся десятками тысяч. Следующую модель, КАвЗ-685, запустили в 1971 году на базе грузовика ГАЗ-53. Его кузов уже был цельнометаллическим, потолок приподняли (можно было стоять, не упираясь в него темечком), количество сидений возросло до двадцати одного, место водителя отделили от салона перегородкой. Резко увеличилась мощность: новый движок выдавал 120 л.с и разгонял автобус до 90 км/ч.

Огромную помощь городскому и сельскому населению принесли небольшие, но вместительные и проворные автобусы Павловского автобусного завода (ПАЗ). «Пазики» пробирались через лютые морозы Якутии, экспортировались в страны Азии и Африки, где успешно работали в самом тяжелом климате и без должного сервиса.

Сам завод был основан в 1930 году, но больше двадцати лет занимался выпуском инструмента и кузовной арматуры. И только в 1952 году с его нового конвейера сошел ПАЗ-651 (он же ГАЗ-651). Конструкторы завода решили изменить устаревшую форму кузова, заодно несколько расширить салон за счет переноса водительского места вперед (слева от двигателя) — так в 1958 году родился ПАЗ-652. В нем появился задний выход для пассажиров, причем обе двери-гармошки открывались теперь автоматически. Вместимость увеличилась до 37 человек, в салоне разместились 23 посадочных места. Недостатком оставались слишком маленькие окна, дававшие в салон маловато света — что решили компенсировать дополнительными окошками на изгибе кузова между стенкой и крышей.

В 1968 году на конвейер встала новая модель автобуса, ПАЗ-672. Ее отличал более мощный двигатель (115 л.с.), новая ходовая часть, чуть прибавилось места для стоячих пассажиров. Эта модель, с небольшими изменениями, выпускалась до 1989 года. «Пазики» стали основным общественным транспортом пригородных и межсельских маршрутов — там на их плечах лежало 80% перевозок.

Немалую часть советского автобусного парка (импортировано 143 000 машин) занимали венгерские «Икарусы» — пожалуй, самые популярные и самые комфортабельные машины 70-80-х годов. Об их популярности говорит хотя бы такой факт: это был единственный автобус, который издалека узнавали даже маленькие дети, восклицавшие: «Икарус» едет!». А вот в марках отечественных автобусов разбирались немногие.

Но у «Икаруса» был и существенный недостаток — его мощный дизельный двигатель сильно шумел, создавал вибрацию (хорошо ощутимую тем, кто ехал на задних сидениях) и выбрасывал клубы удушливой копоти. От последней всегда страдали стоящие на остановках люди, а также те, кто, согласно правилам дорожного движения, обходил автобус сзади — прямо мимо выхлопной трубы.

Подробнее историю ИКАРУСА можно почитать в моем прошлом посте — История Икаруса

Сразу после войны силами всего СССР началась индустриализация Западной Украины — до тех пор являвшейся самой бедной и отсталой провинцией Европы. Уже 21 мая 1945 года был учрежден Львовский автобусный завод (ЛАЗ) — и началась грандиозная стройка. Сначала завод выпускал вспомогательное оборудование, а затем на нем хотели начать выпуск ЗИС-155. Однако было принято окончательное решение разработать собственную модель автобуса. В ее основу легли последние отечественные и западные наработки, в частности автобусов «Мерседес Бенц 321» и «Магирус». И уже в 1956 году был выпущен первый львовский автобус ЛАЗ-695.

Первая модификация автобуса имела крышу со стеклянными закругленными краями. Правда, летом, в жару, это создавало в салоне понятные неудобства. Поэтому стекла уже через два года убрали. Зато появились «козырек» над лобовым стеклом и широкий воздухозаборник на задней части крыши — подававший воздух в моторный отсек, расположенный под задними сидениями.

ЛАЗ-695 смог продержаться на конвейере целых сорок шесть лет, что можно назвать рекордом. Причем после прекращения производства на ЛАЗе его еще несколько лет мелкими партиями собирали на нескольких украинских предприятиях. За это время на трассу выехали более трехсот тысяч львовских автобусов!

Конец века оказался не очень благоприятным для автобусов, даже на основных предприятиях выпуск упал до нескольких сотен машин, которые удавалось продать с большим трудом. Старые маршруты больше не получали новых машин, новые не создавались. А потом стали сворачивать и те маршруты, что были. Общественный транспорт на какое-то время просто перестал развиваться. Кое-где от него и сейчас остаются только одни воспоминания…

Вот еще один подзабытый девайс -)))

А есть те, кто помнит еще вот такое ?

Источник

Давайте почитаем еще что нибудь интересное про автотранспорт: посмотрите на Самый маленький автомобиль в мире или например Зачем закопали Феррари

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=38804

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост про советский транспорт, причём разберём мы его не с точки зрения каких-то там отдельных трамваев и автобусов (чем любят заниматься всякие метрофанаты и трамваефанаты), а как социальное явление в целом. Которое, скажу сразу, было таким же убогим, как и «бесплатные» советские квартиры и всё остальное социалистическое.

«А вы помните тёплые ламповые трамваи из нашего детства!» — восклицают фанаты СССР, вспоминая о тех временах. «Зашёл в трамвай, сел бабушке на колени, смотришь в окно, ешь лучшее в мире мороженое и радуешься жизни! А сейчас что — за ипотеку плати, жене денег давай, на работу ходи, за детьми смотри — не жизнь а каторга. Верните мне мой СССР!». Я конечно несколько утрирую, но в целом все воспоминания о «ламповом советском транспорте» звучат именно так — на самом же деле в нём не было ничего хорошего, и в сегодняшнем посте я вам это наглядно продемонстрирую.

Итак, в сегодняшнем посте — обсуждаем убогий советский общественный транспорт. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте)

Из истории советского общественного транспорта.

Большевики любят рассказывать сказки о том, что вот мол только после революции наконец-то началось развитие общественного транспорта, а раньше все жили как в каменном веке — таскали пушнину из леса на санях-волокушах. На самом деле это всё сплошные советские мифы — общественный транспорт в городах начал развиваться задолго до октябрьского переворота — скажем, в белорусском городе Витебске трамвай был открыт в 1898 году, почти за 20 лет до переворота, и это был полноценный электрический трамвай, а не конка.

После 1917 года большевики реквизировали бывшие царские заводы по производству электрического и автомобильного транспорта (например, АМО), и начали рассказывать, какой замечательный «советский транспорт» там выпускается. При этом сами сети городского общественного транспорта развивались медленно и неравномерно — главным образом, решались задачи, как бы побыстрее да подешевле доставить рабочие массы до завода и отвезти их обратно — а про удобство никто не думал.

Собственно, вот такое положение вещей и сохранялось все советские годы. Добавьте к этому практически полное отсутствие личного транспорта (его могли себе позволить очень немногие жители СССР), и вы поймёте, почему совковый общественный транспорт был таким некачественным, вечно переполненным и в целом крайне убогим.

В стране ржавых трамваев и вонючих автобусов.

Убожество советского транспорта проявлялось во всём — начиная от точности работы маршрутов и заканчивая качеством подвижного состава. И дело тут вовсе не во времени создания, посмотрите на любой старый немецкий или швейцарский трамвай тех же эпохи — сделанный в шестидесятые годы, он и сейчас продолжает выглядеть стильно и удобно. Ну да, окошки чуть меньше, чем в современных, ну да — не низкопольный, но в целом всё сделано очень качественно, и что называется «для людей».

Совковый же транспорт был убогим уже изначально, даже в первые годы своей эксплуатации. Автобусы «ЛАЗ» были невероятно вонючими, так как из-за нерподуманной системы тяги выхлоп затягивался в салон через задние двери, из-за чего «ЛАЗы» прозвали «газенвагенами» — поездка в таком автобусе могла отразиться сильной головной болью на весь оставшийся день. В междугороднем же «ЛАЗе» заднее мягкое сидение невероятно нагревалось от рабочего двигателя, из-за чего в летнее время задняя часть салона превращалась в камеру пыток.

Советские троллейбусы из-за плохо продуманной системы изоляции могли убить током — для этого было достаточно в мокрую погоду стоять одной ногой на земле, а другую поставить на ступеньку троллейбуса — разряд с плохо изолированного корпуса уходил в землю и убивал человека. Именно поэтому за многими советскими троллейбусами сзади таскалась металлическая цепочка — она должна была служить чем-то вроде заземления.

Городские автобусы были не лучше. Однрой из самых распространённых моделей советских городских автобусов был ЛиАЗ-677, который видимо придумал какой-то изощрённый инквизитор — машина имела всего 25 сидячих мест при общей расчетной вместимости в 110 человек, но при этом в автобус легко набивалось до 250 человек, которые в час пик буквально висели друг у друга на головах — только на маленькой задней площадке со ступеньками могло находится человек десять. Когда такой перегруженный автобус ехал в гору — то казалось, что он вот-вот не выдержит, от натуги треснет и покатится обратно до самого автобусного парка. Жрало сие чудо 45 литров топлива на 100 километров пути.

Трамваи тоже были «хороши» — например в Минске ходили совковые трамваи RVR, которые имели крайне неудобные высокие ступеньки и в целом были сделаны из рук вон плохо — во время движения шатались и скрипели, как кибитка, под полом трамвая часто что-то громко бухало, а в стеклянные светильники протекала дождевая вода, после чего там весело болталась, демонстрируя пассажирам утопленных комаров. Время от времени трамваи горели, обычно процесс начинался с задней площадки — салон начинал наполняться живительным дымом с запахом горелого сцепления, после чего задние пассажиры криками объявляли пожарную тревогу и эвакуацию.

В общем, подводя итог этого раздела, скажу — совковый транспорт был ужасным и низкокачественным. Также он был постоянно переполненным, но об этом ниже.

Страна, где всем на всё плевать.

Перед тем, как перейти к рассказу о трамвайных сканадалах и драках, скажу несколько слов об отношении советских граждан к транспорту. Как и в остальных сферах советской жизни — граждане не знали, какая часть их налогов идёт на общественный транспорт и не ощущали, что это всё делается на их собственные деньги. Отношение было соответственным — «всё кругом колхозное, всё кругом ничьё». Точнее — всё кругом государственное.

Из государственного трамвая не считалось зазорным украсть светильник — их часто воровали из старых моделей вагонов, где все крепления были ещё открытыми и легко разбирались. Когда появились кожаные сидения — то из них вырезали и крали огромные куски кожи. Причём это была не кожа, а какой-то дешевый дерматин — крали и его, в совковых трамваях сидения и диваны вечно были заштопаны и перештопаны заплатками. Эмаль на сидениях и стенах всегда была исцарапана всеразличными надписями или просто исчирикана линиями и завитушками — это тоже считалось нормой.

Примерно также относились к транспорту и пассажирам и водители — вагон трамвая или автобус был как бы «ничьим», водитель часто вёл машину очень грубо, с наплевательским отношениям и к машине, и к пассажирам.

В этом разделе надо также отдельно сказать и про чисто совковые «лайфхаки» с талончиками, которые происходили, во-первых, от советской нищеты, а во-вторых — всё от того же наплевательского отношения. Фанаты СССР часто любят приводить в пример трамвайные таблички из шестидесятых годов — «совесть лучший контролёр» — тогда работала система, когда ты бросаешь монетку в автомат и отматываешь себе талончик от ленты. «Ах какое было время и люди» — вскрикивают фанаты СССР, никто даже талончики не крал!

На самом деле талончики крали, да ещё как, причём крали не только талончики, но и деньги. Делалось это просто — достаточно было встать в час пик у автомата и принимать деньги у всех желающих купить талончик, якобы «помогая» им. При этом в автомат опускалась только часть денег (остальная часть опускалась себе в карман), а талончиков отматывалось сколько угодно — за одну такую поездку можно было набрать не менее рубля мелочью. Систему, кстати, быстро прикрыли — на неё жаловались кондукторы, которые покрывали недостачу из собственного кармана.

Были и другие лайфхаки — один из них назывался «книжечка». Суть его заключалась в том, что пассажир в специальный блокнот собирал прокомпостированные талончики, помечая на каждой странице номер маршрута и вагона. Затем, при входе в тот же вагон того же маршрута, можно было не компостировать новый талончик, а достать старый — так как компостеры были теми же, с тем же рисунком.

Ещё один совковый лайфхак назывался «утюг» — это когда с помощью специально отработанного навыка талончик не пробивался до конца, а как бы проминался компостером. Контролёры считали такие талончики пробитыми, но после его можно было дома проглатить утюгом и получить снова новый талончик. А многие просто брали пробитые талончики из оргалитовой урны с надписью «Для использованных билетов».

«Хамло трамвайное», давки и драки.

Помимо низкого качества подвижного состава, а также помимо наплевательского отношения пассажиров (о чём мы поговорили в предыдущих разделах), совковый транспорт отличался также и чрезвычайно напряжённой обстановкой, приближённой к боевой. Поездка на общественном транспорте в час пик требовала специальной подготовки и железных нервов.

Начиналось всё уже на самой остановке — где пассажиры толпой ожидали подъезжающий транспорт и в качестве разминки могли уже поругиваться и попихивать друг друга локтями, разогреваясь перед главным сражением. Первый этап сражения разворачивался при посадке в транспорт — толпа шла на приступ подъехавшего автобуса с угрюмым молчаливым упорством расталкивая друг друга. Иногда на вытянутых руках ввысь над толпой вдруг взмывала какая-нибудь ценная вещь, вроде красного знамени сетки со спиртным — которую таким образом старались уберечь напирающей со всех сторон толпы.

После того, как автобус набивался до отказа, водитель часто говорил в микрофон — «пока двери не закроются, автобус никуда не поедет!» — имея в виду стоящих на подножке граждан, зависших между планетой и автобусом. В ответ на это стоящие на подножке пассажиры вопили — «в середине свободно, пройдите туда!» «Середина» была неким мифическим местом, где всегда свободно и много воздуха и света (вроде коммунизма). При этом стоящие в этой самой «середине» граждане чувствовали себя как-то спокойнее, чем те, что были с краёв — их уж точно никто не выпихнет из салона до конца поездки. Сегодня фортуна улыбнулась им.

Толпа напирала ещё, двери со скрипом закрывались, и повозка кое-как трогалась. Во время движения часть пассажиров часто стояла на одной ноге — другую попросту некуда было поставить. Летом в таком переполненном автобусе было совершенно нечем дышать — к переполненному салону добавьте также функцию «газенваген», а также и внезапно включающуюся печку — в советских автобусах это происходило в рандомном порядке, неожиданно. Окна и люк при этом откывать было нельзя — при малейшей попытке открыть люк раздавался крик «нам тут под люком дует!», после чего из толпы высовывалась рука, раздавался голос «там этим подлюкам дует» — и люк со страшным грохотом захлопывался.

Драка могла начаться с вполне невинной просьбы о передаче талончика — в таком переполненном салоне уже одна такая просьба могла быть расценена как издевка. Ещё одним поводом могла стать оддавленная нога или какие-нибудь продукты из авоськи — часто потасовка начиналась вскоре после фразы «посмотрите, что вы сделали с моими яйцами!». В общем — конфликты и драки в советском траспорте были далеко не редкими. Что интересно — пассажиры далеко не всегда старались разнять дерущихся, а часто разбивались на «группы поддержки» и подначивали конфликт — тем самым, видимо, как-то скрашивая общую скуку и серость поездки. Милицией драки трамвайных хамов заканчивались разве что в исключительных случаях — обычно немного помятые драчуны просто расходились в разные стороны.

Выход в час-пик на своей остановке требовал отдельного умения — если вы стояли у дверей, а не в заветной «середине», то сплоченные трудовые массы чаще всего выметали вас из салона на всяких крупных пересадочных остановках, вроде станций метро. Оказавшись на улице — можно было легко не досчитаться одной или нескольких пуговиц пиджака — в такой давке они попросту отрывались, также рвалась и другая одежда — я знаю случай, когда из советского автобуса толпа вынесла девушку, а вслед за ней кто-то с великим презрением выбросил её юбку. Иногда можно было недосчитаться не только пуговиц, но и кошелька либо монетницы — карманники в советских трамваях и автобусах были весьма распространенным явлением.

Вместо эпилога.

Подводя итог всему написанному, можно сказать так — советский транспорт был отличным отражением социалистчиеской системы — при которой люди не чувствуют себя хозяевами собственности, ничего не спрашивают у государства, а только молча бьются за ограниченные ресурсы — будь то «бесплатная» квартира или место в трамвае…

Такие дела.

А вы помните советский транспорт и какие-нибудь истории, связанные с ним? Что вообще обо всём этом думаете?

Напишите в комментариях, интересно)

Добавляйтесь в друзья в ЖЖ;)

Подписывайтесь на меня в facebook

Подписывайтесь на мою страничку Вконтакте

Подписывайтесь на мой твиттер

________________________________________

Понравился пост? Обязательно расскажите друзьям о том, ч

Модели Советский Автобус — ScaleBay.ru

128 результатов найдено

Настройки

Новые лоты

Производитель:

Советский Автобус

✕

4 000 ₽

+10 д.+10 дней

Россия, Россия, Санкт-Петербург, Центральный, Санкт-Петербург

Россия, Россия, Тульская область, Тула

Россия, Россия, Тульская область, Тула

Россия, Россия, Москва, Тверской, Москва

Россия, город Санкт-Петербург

Россия, Россия, Ростовская область

Россия, Россия, Тульская область, Тула

Россия, Россия, Москва, Тверской, Москва

Россия, Россия, Москва

Россия, город Москва

Россия, Россия, Москва

Россия, Россия, Тульская область, Тула

Россия, Россия, Москва, Тверской, Москва

Россия, Россия, Ростовская область

Россия, Россия, Тульская область, Тула

Россия, Россия, Москва, Тверской, Москва

Россия, Россия, Москва, Тверской, Москва

Россия, Россия, Тульская область, Тула

Россия, Россия, Республика Татарстан

Россия, Россия, Республика Татарстан

Россия, Россия, Москва, Тверской, Москва

Россия, Тульская область, город Тула

Россия, Россия, Тульская область, Тула

Латвия, Latvia, Riga, Rīgas pilsēta, Riga

Россия, Тульская область, город Тула

Россия, Россия, Ростовская область

Россия, Тульская область, город Тула

Россия, Россия, Республика Татарстан

Россия, Россия, Республика Татарстан

Россия, Россия, Республика Татарстан

Россия, Россия, Ростовская область

Россия, Россия, Ростовская область

Россия, Россия, Ярославская область, Ярославль

Навязчивый проект Кристофера Хервига посмертно освещает вкус советской империи к совершенно фантастическому. Он ограничивается одним типом здания, автобусной остановкой или укрытием, которое в Западной Европе имеет тенденцию быть подло утилитарным. Здесь есть определенное количество. Но это нетипично. Нормальная дикая дикость. Точно так же, как безумие в 18 веке часто использовалось для новых архитектурных стилей, так и некоторые из этих заблудших знаков препинания на обочине были структурными или эстетическими экспериментами; им определенно не хватает величия и отваги.

Приюты предоставляют специальные социальные услуги. Кроме того, они предоставили начинающим скульпторам, строителям и архитекторам возможность наращивать свои творческие мускулы. Не в последнюю очередь они дали прекрасного фотографа, который самый драгоценный и неуловимый из карьеров — действительно отличительный предмет, который он отмечает с почти ощутимой теплотой и любовью к анонимным мужчинам и женщинам, которые их создали.

Джонатан Мидс

В Кыргызстане есть автобусные остановки в форме высоких венчанных шапок региона, а также круглые сужающиеся конструкции, выполненные по образцу местных юрт.Цветные бетонные рельефы господствуют на Украине, как и мозаики в Молдове, в то время как в лесах Эстонии многие автобусные остановки представляют собой простые треугольные скатные конструкции крыши, сделанные из древесины, которая должна была быть передана. Некоторые из самых сложных сооружений встречаются вокруг Пицунды на Черном море, где у Хрущева была летняя дача. Вдоль этих прибрежных дорог сладострастные морские раковины конкурируют с зияющими пастями гигантских рыб, извивающихся в бетонных формах, сильно инкрустированных мозаичной плиткой, таких как Гауди на берегу моря.

Оливер Уэйнрайт, Хранитель

Эта книга представляет собой увлекательную коллекцию высококачественных фотографий, красиво оформленных и оформленных. Любой, кто вникает, найдет фаворитов. Казахский и киргизский дизайн опирается на традиции верховой езды и соколиной охоты. Украинские приюты несут яркие, народные мозаики. Армянские примеры жестки и предчувствуют, в то время как прибалтийские изобретения понравятся толпе Икеи. Одно молдавское творение, сформированное из открытых додекаэдров, создает атмосферу SF.Большинство пришельца всего является излучающим Гауди стук-офф в спорном районе Абхазии, где советские элиты когда-то взяли их пляжный отдых (в один из них кто-то написал, «суки забирали свободу»).

Роланд Эллиот Браун, Зритель

Более 150 фотографий архитектурного изобилия, усеивающих улицы и автомагистрали огромной страны … Хотя многие из этих сооружений приходят в упадок из-за старости и пренебрежения ими, то, что они все еще существуют, свидетельствуют о том, насколько значительными они должны были быть в однородном построении Окружающая среда.Упорство и преданность Хервига выполнению проекта такого масштаба необычайны.

Джон Фостер, дизайнер Наблюдатель

советских автобусных остановок Фотокнига

В 2002 году канадский фотограф Кристофер Хервиг совершил серию велосипедных поездок, на которые ему понадобилось 12 лет, и он проехал 30 000 километров по территории бывшего Советского Союза. Слишком часто, когда мы говорим об этой части света, мы рассматриваем политические основы как ориентиры. Холодная война, красный страх, железный занавес, оттепель … Иногда кажется, что самой креативной вещью в СССР была наполненная жаргоном риторика западных СМИ.

Но мы часто забываем … Там, где есть политическая напряженность, реакция творческого сообщества никогда не бывает слишком далеко позади.В этом случае фотографу просто потребовалось соединить точки.

Это изображение автобусной остановки в Саратаке, Армения, среди безлюдного ландшафта, изображает обложку новой книги «Советские автобусные остановки». Кристофер ХервигДесятилетняя экскурсия Хервига позволила ему увидеть некоторые из самых потрясающих образцов советской архитектуры в местах, о которых никто не подозревал, — местные автобусные остановки. Недавно мы поговорили с Хервигом, чтобы попытаться понять привлекательность его проекта с его точки зрения и того, как он может отражать большую тенденцию, когда фотографы путешествуют по забытым районам и переоценивают эстетическую ценность этих невероятных талисманов советской модернистской архитектуры и творческий подход.

Чарын, Казахстан. Кристофер ХервигВам пришла в голову идея сфотографировать советские автобусные остановки, когда ехали на велосипеде по Европе в Санкт-Петербург 12 лет назад. Можете ли вы объяснить более подробно, как эта идея осуществилась?

Я как бы играл в игру с самим собой, когда катался на велосипеде, где мне приходилось что-то фотографировать каждый час. Я хотел заставить себя фотографировать, потому что раньше я совершал поездки и часто обнаруживал, что просто жду какого-то идеального момента в National Geographic … Я пытался искать красоту во всем или во всем, просто чаще вещи, в отличие от просто клише, которые мы всегда фотографируем.Сначала это было довольно сложно, потому что все выглядело одинаково. Но чем больше я приходил, тем больше развивались темы: линии одежды людей, жилые дома, упавшие на землю вещи, линии электропередач, и я подумал, что есть способы сделать их еще красивее. Хотя они были довольно распространенными и простыми. Я сфотографировал пару автобусных остановок по пути в Европу. Но когда я попал в то, что было в бывшем Советском Союзе, я начал видеть эти автобусные остановки, которые были просто … совершенно идеальными для того, что я делал … Это довольно распространенная и простая вещь, но они были очень крутые.

Пицунда, Абхазия. Кристофер Хервиг Каунас, Литва. Кристофер ХервигКогда вы начали получать поддержку проекта?

Только после того, как я провел кампанию на Kickstarter, чтобы посмотреть, смогу ли я получить поддержку для нее на низовом уровне, издатели начали подходить ко мне, чтобы заняться проектом. Но когда я просил людей сделать это, никто не интересовался. Это странный случай. Я думаю, что людям нравится видеть, что что-то популярно, или что они что-то обнаружили сами, и им не нравится, что это им продают, я думаю.Но за последние пару лет поддержка и внимание к проекту были действительно подавляющими. Я не мог предположить, что это будет настолько популярно и в таком большом разнообразии жанров. У нас были модные журналы, такие сайты, как Foreign Policy и The Spectator. У вас были, например, Vice и Wired с гораздо более консервативными и политически ориентированными статьями, журналами по искусству, историческими журналами, архитектурными журналами и, конечно, BBC, CNN и Russia Today. Итак, довольно разнообразный интерес.Я думаю, что это просто каким-то образом захватило воображение людей. То, о чем они не знали или не ожидали.

Ереван, Армения. Кристофер ХервигКогда я впервые увидел ваш проект на Kickstarter, моей первой реакцией было: «Это удивительный способ рассказать о регионах, которые обычно не получают его от западных СМИ». Выросшие в Соединенных Штатах, мы несколько отстранены от изучения советской культуры. Мы действительно узнаем о Советском Союзе только в контексте холодной войны и политического взаимодействия между СССР и США.Это своего рода запретный плод для нас, в некотором смысле, и я думаю, что этот проект действительно делает большую работу по освещению всего мира, который был почти полностью обойден в наших уроках искусства и истории. Это было одно из твоих намерений?

Я думаю, вы действительно подытожили то, к чему я тоже стремился. Всякий раз, когда вы слышите слово «советский», всегда присутствует политический оттенок. И я пытался создать то, что не имело политической составляющей. Я хотел, чтобы люди смотрели на историю не на государственном, а на индивидуальном уровне, чтобы они могли видеть, кто там живет и что они тоже обычные люди.У нас может быть свое мнение о государстве в целом, но не только о том, что в Советском Союзе была индивидуальность и много национальностей. Мне также было довольно интересно, что автобусные остановки были гораздо больше местного проекта, чем советского проекта.

Вдохновленный проектом Хервига и в настоящее время базирующийся в бывшей Советской Республике Армения, я всегда в поисках автобусных остановок, где бы я их не нашел. Вот тот, который я нашел во время недавней поездки в Грузию по дороге из Тбилиси в Гудаури.@Karine_pa.Но кажется, по крайней мере из моего опыта фотографирования некоторых из этих советских автобусных остановок, очень иронично, что местные жители, которые окружают эти автобусные остановки, кажется, не ценят их!

[Смеется]. Вы знаете, я помню первый раз, когда я был в Казахстане. Я остановился, чтобы снять автобусную остановку, и женщина сказала: «Почему ты фотографируешь? Вы просто заберете его обратно в Америку и покажете всем, как грязная и странная наша жизнь здесь.«Я пытался убедить ее, что я действительно думал, что эта автобусная остановка была великолепна и была самой приятной вещью, которую я видел за последнее время, и я ехал весь день, чтобы найти ее! И ирония в этой автобусной остановке заключалась в том, что кто-то недавно нарисовал ее. Итак, прошло 10 лет, и кто-то все еще заботился об этом. Так что, должно быть, кто-то гордился этой автобусной остановкой. Но я думаю, что для местных жителей они увидят одну автобусную остановку. Они не видят всего масштаба всех советских автобусных остановок, их разнообразия и очарования, это лишь часть их ландшафта.Это одна автобусная остановка. Они, наверное, просто видят, о, места сломаны. Кто-то попугал за автобусной остановкой. Там пустые бутылки с водкой. Для кого-то, стоящего в нем, это может быть немного отвратительно. Но вы на самом деле не видите этого на фотографиях и для меня, я думаю, это позор, что они истощены. Но я все еще не думаю, что это причина не пытаться заставить их выглядеть довольно круто.

Аральск, Казахстан. Кристофер Хервиг Шымкент, Казахстан. Кристофер ХервигСчитаете ли вы, что этот проект, возможно, является представителем более широкой тенденции в фотографии, фотографирования сцен распадающихся промышленных объектов? Каковы ваши впечатления от этой тенденции?

Я имею в виду, я уверен, что это часть большего тренда.Я не думаю, что могу отрицать это, но я думаю, что это хорошо. Я думаю, что это очень круто, что люди ищут красоту в местах, которые обычно не ищут, и это не обязательно должно быть депрессивным или грустным. Если это то, что вы получаете от этого, это тоже хорошо, я думаю, что фотография и искусство могут включать в себя множество разных вещей. Я думаю, что иметь возможность сосредоточиться на небольших архитектурных достижениях, которые мы обычно игнорировали бы, это круто.

Гагра, Абхазия. Кристофер Хервиг Тараз, Казахстан. Кристофер ХервигЧестно говоря, в идеале, я хотел бы видеть их всех, когда они были сделаны, потому что, честно говоря, я думаю, что они сильнее и в лучшем состоянии.

Советские автобусные остановки в проекте Хервига находятся в широком спектре условий, некоторые недавно окрашенные, некоторые заброшенные, но все это остатки бывшего индустриального прошлого. Проект иллюстрирует, когда этот вид фотографии может выдвинуть на первый план альтернативное повествование тому, с чем мы обычно сталкиваемся, что в данном случае нарушает тонкую грань между советским искусством и политикой.У вас есть пример промышленного распада, который является частью большой истории? Поделитесь им в фоторедакторе PicsArt с хэштегом #IndustrialDecay и обязательно напишите его историю в письменном виде, чтобы мы могли добавить его позже. Или, если вы отключили какие-либо из советских автобусных остановок Хервига для себя, опубликуйте эти фотографии и в приложении с помощью хэштега #SovietBusStops, и давайте начнем разговор!

Все фотографии сделаны Кристофером Хервигом. Чтобы узнать больше о его работе, посетите его веб-сайт.Понравился этот проект и хочешь увидеть больше? Хотите иметь копию книги для себя? Вы можете купить его здесь.