КАТИОНИТ — СМОЛЫ

Полифункциональный ионит. Это самый распространенный вид ионообменной смолы для водоподготовки.

Внешний вид

По внешнему виду катионит больше всего напоминает зерна пшена правильной круглой формы, но только чуть меньше в диаметре. Классический размер гранул отсеивается в диапазоне от 0,29 мм до 1,29 мм. Это самый эффективный размер для водоподготовки, так как рабочей поверхностью катионообменных смол является внешняя оболочка гранулы на которой сосредоточены ионы обмена, соответственно нужно было определить оптимальное соотношение массы к поверхности и сопоставить с производственными возможностями.

Цвет катионита, заявленный ГОСТом определяется в гамме от желтого до темно-коричневого цвета. Стоит добавить, что у отечественных ионообменных смол это как правило светло-желтый или желтый цвет с полупрозрачной структурой. На солнечном свету на воздухе гранулы просвечиваются, при помещении в воду — темнеют. Поверхность зерна прочная, ровная и гладкая, без трещин и зазубрин. Новые гранулы имеют определенную влажность, примерно 50%, уточнить можно в паспорте, это относится скорее к содержанию влаги внутри гранулы, но и внешняя влага тоже помогает гранулам не рассыпаться по поверхности. Можно даже слепить небольшую пирамидку

Классификация катионитов

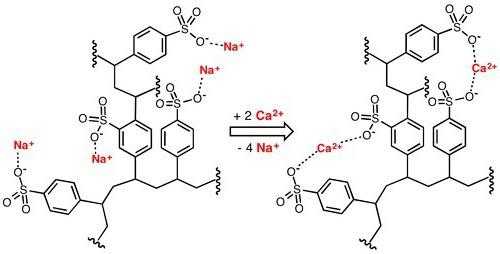

Катионообменные смолы являются синтетическими органическими ионитами. Существуют еще и неорганические (природные), но применение их — это тупиковый путь развития в современной водоподготовке. Органические моно молекулы стирола и дивинилбензола составляют матрицу, к которой прививаются химическим путем фиксированные ионы (ионогенные группы). Кислотный тип ионогенных групп -СООН; -SО3Н; -РО4Н2 и определяет заряд ионита, а характер обмениваемых ионов как катионов.

Можно приводить различные деления видов, сосредоточимся лишь на важных с точки зрения распространения и областей применения этого вида ионообменной смолы.

Сильнокислотные и слабокислотные катиониты. В классике сильнокислотный может удалять жесткость (ионы жесткости) в водных растворах при любых значениях pH, но эффективно работают при показателях 2-14pH. Самые распространенные — сильнокислотные: это КУ-2-8 для технических водных растворов и КУ-2-8чС для питьевой воды. Слабокислотные работают в щелочной среде с показателями 7-14pH, но на практике при определенных условиях улавливают ионы и в более кислой среде. О методах удаления жесткости можно прочитать здесь подробнее.

Принцип работы

Принцип работы в фильтре основывается на ионном обмене. На поверхности катионита сосредоточены потенциал образующие ионы. Они имеют отрицательный заряд. Ионы диффузного слоя присутствуют рядом. Самые распространенные соли жесткости — это кальций и магний. Из водного раствора ионит на свою поверхность улавливают ионы солей, отдавая в воду натрий или водород. Каждая гранула ионита накапливает сторонние заряды до определенного предела (проскока). Теперь ионообменник нужно освободить от ненужных заряженных частиц. Пропускается раствор кислоты или поваренной соли, который снимает жесткие ионы с поверхности смолы и отправляет их в дренаж, свободное место занимает водород или натрий. Это называется регенерацией (восстановлением). Смола ионообменная вновь готова к работе.

Схематически процесс изображен на этих рисунках:

Характеристики катионита

Таблица сводных технических характеристик приведена ниже:

| Показатель | КУ-2-8чС | КУ-2-8 | КУ-2-8 |

|---|---|---|---|

| 1. Форма поставки | H-форма | H-форма | Na-форма |

| 2. Цена в интернет | 145.000 руб/тн | 97.000 руб/тн | 98.000 руб/тн |

| 3. Внешний вид | Сферические зерна от желтого цвета | ||

| 4. Соотвествие требованием ГОСТ, ТУ | ГОСТ 20298-74 | ГОСТ 20298-74 | ТУ |

| 5. Гранулометрический состав: | |||

| а) размер зерен, мм | 0,4-1,25 | 0,315-1,250 | 0,315 — 1,250 |

| б) эффективный размер зерен, мм | 0,45-0,65 | 0,40-0,55 | |

| в) объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 96 | 96 | 96 |

| г) коэффициент однородности, не более | 1,7 | 1,7 | |

| 6. Массовая доля влаги, % | 48-58 | 48-58 | 48-58 |

| 7. Удельный объем см/г, в Н-форме, не более | 2,7 | 2,8 | 2,1 ± 0,2 — в Na-форме |

| 8. Удельная поверхность, м/г | — | — | — |

| 9. Полная статическая обменная емкость, ммоль/см (мг·экв/см), не менее | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

| 10. Динамическая обменная емкость моль/м (г·экв/м ), не менее: | |||

| а) с заданным расходом регенерирующего вещества | — | 526 | |

| б) с полной регенерацией ионита | — | 1700 | |

| 11. Окисляемость фильтрата в пересчет на кислород, мг/г, не более | 0,5 | — | |

| 12. Осмотическая стабильность, %, не менее | 96 | 94,5 | 95 |

| 13. Величина рН фильтрата, не менее | 4,5 | — | |

| 14. Массовая доля иона хлора, мг/см , не более | 0,0015 | — | |

| 15. Массовая доля железа, %, не более | 0,03 | — | |

| 16. Возможность предварительного заказа | в наличии | в наличии | в наличии |

Области применения

Как и все ионообменные смолы, катионит был специально разработан для водоподготовки. Там, где есть потребность в умягчении водных растворов применяется метод обессоливания. Марки КУ-2-8 в водородной (Н+) форме и КУ-2-8 (Na+) в натриевой форме используются в основном в тепловой энергетике и в других технолоических сферах, где есть необходимость в технической воде. КУ-2-8чС используется в водоочистке питьевых, деионизованных и демирализованных вод. О его применении в деминерализаторе можно прочитать в этой статье.

Влияние на окружающую среду

Как ионо-высокоемкий сильнокислотный сорбент с высокой температурной и химической стойкостью, механической прочностью, катионит не имеет класса опасности и может перевозиться любим видом транспорта. Упаковка в полипропиленновые мешки по 20кг позволяет исключить просыпание и загрязнение окружающей среды при доставке. Его, как и все ионообменные материалы не следует есть, не допускать попадания в глаза и не давать детям. При контакте имеет смысл вымыть руки или использовать бытовые силиконовые перчатки.

smoly.ru

КАТИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ — это… Что такое КАТИОНООБМЕННЫЕ СМОЛЫ?

(поликислоты, катиониты), синтетич. сетчатые полимеры, способные к обмену катионов в водных и водно-орг. р-рах электролитов. В полимерной матрице (каркасе) К. с. фиксированы ионогенные группы, способные диссоциировать на полианионы и компенсирующие их заряды подвижные катионы (противоионы), напр. (для одной группы) ПЧSO (в зависимости от валентности элемента Э=S, P, As, С; X=ОН, Н, R), природой элемента, числом атомов =О у атома Э, а также природой матрицы и сшивающего агента. По кислотности ионогенных групп К. с. подразделяют б. ч. на сильно-, средне- и слабокислотные (кислотность смолы определяют значением pК а). Смолы первого типа содержат группы SO3H(pK а 1-2), второго типа-Р(О)(Х)ОН, где X = Н, ОН, R, OR; R-opг. или любая др. группа [рК а ~ 3-4,5; для Р(О)(ОН)2 рК а2 ~ 8-10], смолы третьего типа-группы СООН, ArOH, ArSH, Аr(ОН)2, рК а5-10. Существуют также бифункц. К. с., содержащие одновременно группы SO 3H и СООН, SO3H и С 6 Н 4 ОН, СООН и С 6 Н 4 ОН. Обменная емкость для сильнокислотных К. с, в отличие от слабо- и среднекислотных не зависит От рН р-ра. По структуре м. б. микропористыми, или гелевыми, и макропористыми (см. Макропористые ионообменные смолы). Методы получения: 1) полимераналогичные превращ. сетчатых сополимеров (гл. обр. стирола с дивинил бензолом), напр, сульфирование, фосфорилирование гидроксилсодержащих сополимеров; 2) сополимеризация или сопо-ликонденсация соответствующих мономеров, напр.

поликонденсация сулъфокислот с альдегидами, полимеризация фосфорсодержащих мономеров, производных акриловой к-ты с диенами. К. с.-твердые, нерастворимые, ограниченно набухающие продукты; достаточно устойчивы в р-рах к-т и щелочей, орг. р-рителях. Сильные окислители (Н

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Под ред. И. Л. Кнунянца. 1988.

Катионообменные смолы — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Катионообменные смолы

Cтраница 1

Катионообменные смолы были охарактеризованы как полимеры, содержащие фенольные, сульфоксильные, карбоксильные или фосфиновые ионные группы в качестве неотделимых частей смолы и эквивалентное количество катионов. Полимерная часть структуры смолы содержит обычно такое большое количество поперечных связей, что растворимость ее ничтожна. [1]

Катионообменные смолы как катали — § аторы в реакции алкилирования фенолов олефинами. [2]

Катионообменные смолы — это нерастворимые высокомолекулярные кислоты, которые могут быть получены посредством реакции полимеризации или поликонденсации из мономерных соединений, уже содержащих ионогенные группы, или на основе готовых нерастворимых продуктов с последующим введением в них ионогенных групп. [3]

Катионообменные смолы катализируют реакцию менее интенсивно, чем серная кислота, поэтому ацетилирование камфена ведут при температуре 50 — 70 С. [4]

Катионообменные смолы могут оказаться очень полезными для некоторых аналитических операций, когда хотят оценить общее количество присутствующих катионов; последнее — может доходить до 1 части на 100 миллионов частей. Для этого большие объемы растворов, подлежащих анализу, пропускают через колонку, наполненную катионитом, который таким образом концентрирует катионы, находящиеся в растворе; впоследствии они могут быть вытеснены из смолы в концентрации, подходящей для фотометрического определения. Так, например, если 100 л воды, содержащей на 100 миллионов частей одну часть меди, пропустить через колонку и промыть ее затем 10 мл кислоты, концентрация полученного раствора меди будет достаточна для фотоколориметрического определения ее в виде комплекса с диэтилдитиокарбаматом натрия. Аналогично этому можно сконцентрировать и затем определить количественно и другие ионы. [5]

Катионообменные смолы в Н — форме катализируют процессы присоединения к МЦБ воды и циклического спирта цикло-бутанового ряда — 1-метилциклобутанола — 1 ( МЦБ-ола) [ А. [6]

Катионообменные смолы, содержащие сульфогруппы в кислотной форме, могут применяться в качестве катализаторов реакций, ускоряемых водородными ионами. К последним относятся реакции инверсии сахарозы, этерификации и гидролиза эфиров. [7]

Катионообменные смолы являются соединениями того же типа, что и применяемые для умягчения воды. Регенерация этих смол может быть проведена серной или соляной кислотой. Катеониты содержат подвижный ион водорода и способны удалять ионы натрия в той же мере, как ионы кальция и магния. Таким образом, вода, прошедшая катионо-обменник, будет иметь кислую реакцию. Если в воде находится большое количество карбонатов, то содержание всех растворенных твердых веществ может быть снижено в результате катионообмена и последующего удаления свободной двуокиси углерода, например, при аэрировании. Остающиеся анионы удаляют в анионо-обменниках, как описано ниже. [8]

Катионообменные смолы обычно производятся в Н — или Na — форме, а анионообменные смолы — в Ch-форме. Время от времени, однако, желательно модифицировать эти смолы, чтобы их можно было использовать в различных ионных формах. Как правило, ионная форма смолы может измениться, если смола находится в контакте с водным раствором, содержащим необходимые катионы или анионы в высокой концентрации. В зависимости от размера частиц смолу или помещают в колонку и пропускают через нее реагент до тех пор, пока не произойдет полного превращения, или тщательно смешивают с раствором до образования суспензии, фильтруют и промывают дистиллированной водой. [9]

Катионообменные смолы, содержащие фенольные группы в качестве единственных активных групп, уже не применяются, однако их синтез следует рассмотреть ввиду исторического интереса, так как эти смолы были синтезированы первыми. Адаме и Холмс [6] конденсировали многоатомные фенолы ( из квебрахотаннинового экстракта) с формальдегидом в присутствии соляной кислоты, едкого натра или аммиака, причем было установлено, что для получения нерастворимой смолы требуется не менее 2 молей альдегида на 1 моль фенола. [10]

Катионообменные смолы характеризуются наличием в составе их молекул активных кислых радикалов: — S03H, — СШ803Н — СООН-ОН; в кислых радикалах ион водорода способен к обмену. В анионообменных смолах предполагается наличие активных основных групп: — NHz, NH N. [11]

Катионообменные смолы характеризуются наличием в составе их молекул активных кислых радикалов: — S03H, — СШВОзН — СООН-ОН; в кислых радикалах ион водорода способен к обмену. В анионообменных смолах предполагается наличие активных основных групп: — NHa, NH, N. [12]

Катионообменные смолы обменивают ионы натрия на ионы кальция воды. На этот процесс не оказывают влияние общая щелочность, содержание сульфатов и хлоридов; происходит только одно изменение в воде — соли кальция замещаются солями натрия. [13]

Катионообменные смолы обычно производятся в Н — или Na — форме, а анионообменные смолы — в С1 — — форме. Время от времени, однако, желательно модифицировать эти смолы, чтобы их можно было использовать в различных ионных формах. Как правило, ионная форма смолы может измениться, если смола находится в контакте с водным раствором, содержащим необходимые катионы или анионы в высокой концентрации. В зависимости от размера частиц смолу или помещают в колонку и пропускают через нее реагент до тех пор, пока не произойдет полного превращения, или тщательно смешивают с раствором до образования суспензии, фильтруют и промывают дистиллированной водой. [14]

Катионообменные смолы были охарактеризованы как полимеры, содержащие фенольные, сульфоксильные, карбоксильные или фосфиновые ионные группы в качестве неотделимых частей смолы и эквивалентное количество катионов. Полимерная часть структуры смолы содержит обычно такое большое количество поперечных связей что растворимость ее ничтожна. [15]

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru

Катионообменная смола — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Катионообменная смола

Cтраница 1

Катионообменная смола была использована Мак-Колоком и Кертешом ( McColloch, Kertesz, 1945) для разделения пектин-метилэстеразы и пектинполигалактуроназы, содержащихся в продажной пектиназе. Удаление пектинметилэстеразы из раствора происходит в том случае, если рН раствора лежит ниже изоэлектрической точки метилэстеразы и выше изоэлек-трической точки полпгалактуроназы. [1]

Катионообменная смола была использована Мак-Колоком и Кертешом ( McColloch, Kertesz, 1945) для разделения пектин-метилэстеразы и пектинполигалактуроназы, содержащихся в продажной пектиназе. Удаление пектинметилэстеразы из раствора происходит в том случае, если рН раствора лежит ниже изоэлектрической точки метилэстеразы и выше изоэлек-трической точки полигалактуроназы. [2]

Катионообменная смола во время реакции не претерпевает существенных изменений и может быть многократно использована в дальнейших синтезах. [3]

Катионообменная смола, использованная в приведенном примере, приготовлена на основе сополимера стирола и дивинилбензола BN-X4 фирмы Benson [2] с диаметром частиц 20 мкм. Смолой, выбранной в качестве исходной, обычно пользуются в гельпроникающей хроматографии. [4]

Катионообменная смола КУ-2 представляет собой сульфированный сополимер стирола и дивинилбензола. Промышленность выпускает эту смолу в натриевой форме. Для этого смолу обрабатывают на холоду 6 — 10 % — нъгм раствором соляной или серной кислоты в делительной воронке. Затем приоткрывают кран делительной воронки и медленно подают кислоту в воронку из напорной склянки, расположенной над делительной воронкой, с той же скоростью, о какой кислота вытекает из крана воронки. Перевод в водородную форму считается законченным, когда концентрации кислоты, вытекающей из крана воронки, и кислоты, подаваемой в делительную воронку, становятся одинаковыми. После этого слой катион ита в воронке промывают дистиллированной водой до тех пор, пока вытекающая из крана воронки вода не будет иметь нейтральную реакцию на метилоранж. Затем катионит высыпают на фильтровальную бумагу и сушат на воздухе. [5]

Катионообменную смолу можно рассматривать как пористую сетку, в которой промежутки заполнены водным раствором. Эффективная вязкость такой среды меняется с уменьшением эффективного диаметра пор. Обычно подвижность ионов в фазе смолы меньше, чем в воде. [6]

Катионообменную смолу регенерируют перед каждым использованием раствором соляной кислоты в метаноле. Колонку промывают метанолом до тез пор, пока промывной раствор не будет давать кислую реакцию с метиловым красным. [7]

Катионообменную смолу регенерируют перед каждым использованием раствором соляной кислоты в метаноле. Колонку промывают метанолом до тех пор, пока промывной раствор не будет давать кислую реакцию с метиловым красным. [8]

Катионообменную смолу КУ-2 обрабатывали различными алкил -, алкилариламинами или четвертичными аммониевыми основаниями, а анионит ЭДЭ-10П — жирными кислотами или алкил -, алкиларилпроиз-водными различных кислот. [9]

Типичной сильной катионообменной смолой, цшроко используемой для выделения основных соединений из нефтепродуктов, является амберлит [15], представляющая собой натриевую соль сульфокислоты, связанной с полимерной матрицей. Максимальная эффективность получается при использовании водородной формы, в которую можно превратить смолу путем перемешивания ее с 10 % — ным раствором хлороводородной кислоты в метаноле. Последующее интенсивное промывание метанолом, бензолом и н-пентаном удаляет органические загрязнения и воду, адсорбированную смолой. [10]

Типичной сильной катионообменной смолой, широко используемой для выделения основных соединений из нефтепродуктов, является амберлит [15], представляющая собой натриевую соль сульфокислоты, связанной с полимерной матрицей. Максимальная эффективность получается при использовании водородной формы, в которую можно превратить смолу путем перемешивания ее с 10 % — ным раствором хлороводородной кислоты в метаноле. Последующее интенсивное промывание метанолом, бензолом и н-пентаном удаляет органические загрязнения и воду, адсорбированную смолой. [11]

Использование катионообменных смол исключает необходимость нейтрализации реакционной массы. Реакционную массу после алкилирования отфильтровывают от катализатора и передают на ректификацию, а катализатор возвращают в реактор для алкилирования. Применение таких катализаторов позволяет осуществить непрерывные процессы алкилирования: фенол и олефин пропускают через колонну, заполненную катализатором. Продукты алкилирования, выходящие из колонны, направляют на ректификацию. [12]

Из катионообменных смол можно использовать содержащие сульфогруппы, карбоксильные или фенольные гидроксильные группы, например, сульфированные сополимеры стирола и дивинилбензола, сульфированные феноло-альдегидные смолы и др. При отверждении продукт для эпоксидной смолы вступает в реакцию с ионообменной смолой, которая таким образом прочно входит в структуру продукта. Применяя ионообменные смолы, можно отверждать эпоксидные смолы, использующиеся на покрытия, клеи и заливку. [13]

Использование катионообменных смол в дегидратированной форме при эпоксидировании высококонцент-рированнои 50 % — ной перекисью водорода позволяет получать высокие выходы смол хорошего качества. [14]

Из катионообменных смол можно использовать содержащие сульфогруппы, карбоксильные или фенольные гидроксильные группы, например, сульфированные сополимеры стирола и дивинилбензола, сульфированные феноло-альдегидные смолы и др. При отверждении продукт для эпоксидной смолы вступает в реакцию с ионообменной смолой, которая таким образом прочно входит в структуру продукта. Применяя ионообменные смолы, можно отверждать эпоксидные смолы, использующиеся на покрытия, клеи и заливку. Например, 90 г полимерного полиглицидного эфира бисфенола А гомогенно сплавляют с 10 г тонкоизмельченного порошкообразного сульфированного сополимера стирола и дивинилбензола, содержащего — 0 7 сульфогруппы на ароматическое ядро. [15]

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru

Ионообменные смолы катионообменные — Справочник химика 21

Для умягчения воды применяют также различные искусственные органические высокомолекулярные вещества, называемые ионообменными смолами. Катионообменные смолы содержат активные группы [c.484]Физические методы в основном базируются на поглощении, примесей твердыми или жидкими сорбентами. Во избежание полимеризации формальдегида сорбцию ведут при 80—125°С. Ионообменные смолы катионообменного типа, например сульфированные полистиролы, в этих условиях сорбируют и муравьиную кислоту, и воду, причем сорбционная емкость по мономеру лишь незначительно превышает емкость по воде [21]. В качестве твердых сорбентов применяют также фенольные смолы, спитые полиакрилаты, полифосфорные кислоты, нанесенные на кизельгур, а также их соли. На практике для осушки газообразного мономера применяют также цеолиты, например типа КаХ, хотя эти сорбенты имеют щелочной характер и ускоряют реакцию Канниццаро— Тищенко. [c.176]

Содержатся в сточных водах производств красителей, синтетического каучука и др. В сточных водах производства л-толуилендиамина было обнаружено ж-толуилендиамина 0,17%, о-толуидина — 0,02%, анилина — 0,004%, гексагидро—о-толуидина 0,13%. После очистки активным углем и ионообменными смолами (катионообменные смолы КУ-1 п КУ-2) сточные воды были бесцветны и не имели запаха [1]. [c.34]

Для умягчения воды применяют также различные искусственные органические высокомолекулярные вещества, называемые ионообменными смолами. Катионообменные смолы содержат активные группы — ЗОдН, —СООН, —ОН, в которых атом водорода способен замещаться на катион. В анионообменных смолах активными являются основные группы —ННг, =НН, =Ы. Обменными анионами служат ОН-группы, которые образуются на поверхности смолы в процессе ее гидратации. Пропуская природную воду через систему катионитов и анионитов, можно получить дистиллированную воду [c.549]

Ионообменные смолы в колоннах с фильтрами 6 и 7 подвергают периодической регенерации. Катионообменную смолу в колонне 6 промывают 5— [c.28]

Катионообменная мембрана весьма чувствительна к примесям некоторых ионов, присутствующих в рассоле, особенно ионов кальция и магния. Эти ионы образуют внутри мембраны и на ее поверхности нерастворимые соединения, приводящие к механическому разрушению мембраны, ухудшению ее физикохимических свойств и снижению выхода по току продуктов электролиза. Поэтому после обычной стадии содово-каустической очистки рассола необходимо проводить тонкую очистку от ионов -кальция и магния путем пропускания рассола через колонну с ионообменной смолой. [c.173]

| Рис. 2.11. Зависимость емкости ионообменных смол от pH 1—сильный катионообменник 2—сильный анионообменник 3—слабый катионообмен-ник 4—слабый анионообменник |  |

А. и. с.-твердые зернистые продукты. Размер зерен, имеющих обычно сферич. форму,-от 0,2 до 2,0 мм. Общая обменная емкость смол составляет 4,0-7,1 мг-экв/г, по анионообменным группам-1,0-1,9 мг-экв/г. С переходными металлами А. и. с. образуют хелаты. Этим обусловлена их высокая избирательность по отношению к сорбируемым ионам и молекулам (см. также Селективные ионообменные смолы). Важное достоинство нек-рых А. и. с.-возможность их регенерации при определенных условиях промывкой водой (при этом гидролизуются ионогенные группы), тогда как для регенерации анионо- и катионообменных смол необходимы р-ры к-т и щелочей. [c.157]

Ионообменная смола № 1, сильнокислая, катионообмен-ыая, для аналитических целей. [c.187]

Для удаления натрия из раствора силиката натрия в серной кислоте вместо обычной ионообменной смолы можно использовать катионообменную мембрану [101]. Горячий золь, состоящий из зародышевых частиц, быстро циркулирует ио трубопроводу, заполненному ионообменным полимером, находящимся в разбавленной серной кислоте. Силикат натрия прибавляют к золю с такой скоростью, чтобы поддерживать pH около 8—10. При этом выделяющийся кремнезем осаждается на частицах золя, увеличивая тем самым их размер. Некоторое количество сульфат-ионов проникает через мембрану, и, следовательно, со временем в золе медленно возрастает концентрация сульфата натрия. Золь можно очищать и концентрировать методом ультрафильтрации. Однако концентрацию золя следует поддерживать на таком уровне, чтобы нормальность соли натрия не превышала величины = 0,26—0,005 С 0,0012 (7—40), где С — содержание 5102, г/100 мл, Т — темиература, С. [c.453]

Использование лигнина в ионообменных смолах. При нагревании концентрированных сброженных лигносульфоновых кислот в течение 24 ч при 140° с серной кислотой (или 10%-ной соляной кислотой) и 6 /о формальдегида (из расчета на содержание твердых лигносульфоновых кислот) Кин [34, 35] получил твердую катионообменную смолу с хорошей обменном емкостью. [c.856]

Ионообменными смолами называют синтетические органические полимеры (полиэлектролиты), нерастворимые в воде и органических растворителях, способные обменивать свои подвижные ионы при контакте с растворами полиэлектролитов. Ионообменные смолы (иониты) разделяются на катионообменные (катиониты), содержащие кислотные группы (карбоксильные, суль-фогруппы и др.). анионообменные (аниониты), имеющие основные группы (первичные, вторичные или третичные аминогруппы и др.). и амфотерные (амфолиты), содержащие одновременно кислотные и основные группы. [c.248]

В принципе в качестве тонкого слоя может быть использована любая ионообменная смола. В настоящее время уже началось опытное производство анионообменных пластинок со смолой, близкой по своим свойствам к смоле дауэкс 2×8. Как и для катионообменных пластинок, в данном случае используется сверхтонкая сферическая смола в ацетатной форме. [c.261]

Ионообменные смолы представляют собой высокомолекулярные практически нерастворимые органические вещества, обратимо обменивающие свои ионы на эквивалентное количество других ионов, находящихся в растворе. Смолы, способные обменивать ионы положительного заряда, называют катионообменными, или катионитами, а смолы, обменивающие в их составе отрицательные ионы, называют анионообменными, или анионитами. Как и растворимые кислоты и основания, иониты способны катализировать реакции, протекающие по ионному механизму. [c.670]

Гидролиз полисахаридов катионообменными смолами и идентификация полученных моносахаридов ионообменными смолами [2164]. [c.328]

Синтетические ионообменные смолы. XV. Катионообменные смолы из фурфурола [3254]. [c.486]

Характеристики ионообменных смол. I. Кислотность и число структурных катионообменных групп [3121]. [c.488]

Один из новых и перспективных методов очистки производственных сточных вод — очистка на ионообменных фильтрах. Для этого применяют ионообменные смолы (катионообменные и анионообменные), которыми извлекают металлы цинк, серебро, хром, никель, радиоактивные вещества. Процесс очистки на ионообменных фильтрах заключается в следующем. Через фильтр, загруженный ионообменными смолами, пропускают сточную жидкость, содержащую катионы металлов. В ходе ионообмена металлы задерживаются в фильтре, а ионы водорода или натрия уходят с очищенной водой. По мере загрязнения фильтр регенерируют раствором поваренной соли. Регенерационный раствор в процессе промывки фильтра насыщается ионами тяжелых металлов. [c.200]

V При производстве этил-, пропил- или додецилбензолов редакционную массу алкилирования бензола олефинами в присутствии хлорида алюминия очищают от катализатора водно-щелочной обработкой при температуре 10—20°С. Многократная промывка дает значительный объем сточных вод. Так, при производстве 1 т алкилбензола получается 10—12 сточных вод.- Чтобы уменьшить количество последних и полностью извлечь катализатор из реакционной массы процесса, предложено использовать ионообменные смолы/ КУ-2 в Н+ и натриевой формах, анионит АВ-Г6-ТС в ОН- форме [248], анионообменные смолы АВ-17, катионообменные ткани в Н+форме, анионо-обменные ткани в ОН-, РО= б-формах [249]. [ Эти материалы являются эффективными ионообменными сорбентами при очистке алкилатов от хлоридов алюминия. При времени контакта 10—12 мин, температуре 60—70°С коэффициент. извлечения хлорида алюминия практически составляет 100% (в статичес ких условиях). Экспериментальные данные, полученные в динамических условиях, показали, что максимальная объемная скорость подачи алкилата не должна превышать, 9—10 м /м ионита, так как возможен механический унос последнего. Применение ионообменных тканей и нетканых материалов позволяют в 2—3 раза повысить объемные скорости потока при 100%-ном извлечении. [c.261]

Ионообменные смолы получают дву> я методами поликонденсацией нли полимеризацией. В обоих методах процесс синтеза состоит из трех стадий 1) получение линейных полимеров, 2) образование сетчатой структуры из отдельных линейных полимеров с помощью мостнкообразователей, 3) введение в макромолекулы активных (ионогекных) групп. Активные группы могут находиться уже в исходном мономере или их вводят в него перед построением матрицы. В качестве примера синтеза катионообменных поликоп-денсационных смол можно привести поликонденсацию фенола с формальдегидом [c.165]

В зависимости от знака заряда противоиона, вступающего в обмен, различают катиониты и аниониты. Катиониты обменивают катионы, аниониты — анионы. Наибольшее значение имеют органические иониты из синтетических ионообменных смол, образующие структуру пространственной сетки. Сетка полимера, заполненная раствором, является как бы одной гомогенной фазой, в узлах которой закреплены ионы одного знака. Противоионы находятся в растворе внутри сетки и способны обмениваться. Активные группы у катионообменных смол —ЗОзН, — СООН, —ОН, —РО3Н2 и др. Анионообменные смолы содержат аминогруппы. В общем виде ионный обмен на границе ионит—раствор можно выразить уравнением [c.252]

Для разделения аминокислот (гидролизата белка) методом тонкослойной хроматографии широкое применение находят пластинки, покрытые тонким слоем ионообменной смолы полистирольной природы с сульфокислотными группировками (типа Дауэкс 50X8 ) или ионообменной целлюлозой. Такие пластинки выпускаются промышленностью, например Фиксион 50×8 (Венгрия), или могут быть приготовлены в лаборатории. В этих пластинках катионообменная смола находится в Na-форме. Пластинки стабильны в водных и органических растворителях, инертны по отношению к окислителям и восстановителям, но подвергаются воздействию щелочей и концентрированных кислот. [c.133]

По знаку заряда обменивающихся ионов различают катионообменные смолы, анионообменные смолы и амфотерные ионообменные смолы (содержат одновременно кислотные и основные группы) к специфич. группе относят селективные ионообменные смолы, содержащие комплексообра-зующие группы, и окислительно-восстановительные ионообменные смолы, способные к изменению зарядов ионов. Ионогенные группы в И. с. могут быть одного типа (монофункциональные смолы) или разного (полифуикциональные смолы) известны, напр., катионообменные смолы, содержащие группы СООН и 80 зН. В зависимости от способности ионогенных групп к диссоциации различают сильно-, средне- и слабокислотные (или основные) И. с. Два последних типа И. с. ионизируются только соотв. в щелочных и кислых средах (см. табл.). [c.264]

Технология получения гетерогенных М. и. (имеют наиб, практич. значение) включает след, стадии кондиционирование, сушка и измельчение ионообменных полимеров (ионитов см. Ионообменные смолы. Анионообменные смолы, Катионообменные смолы) до тонины помола не более 50 мкм смешение порошков ионита и пленкообразующего полимера гомогенизация смеси при 150-180°С на вальцах или в экструдере формование заготовок мембран (листов) при 150-180 С на вальцах или каландре уплотнение и армирование мембраны на прессе при т-рах на 15-25 °С выше т-ры размягчения связующего. По др. методу получения осуществляют измельчение ионообменного полимера смешение полученного порошка с р-ром или расплавом связ5тоще-го нанесение полученной дисперсии на упрочняющую ткань, сушку и уплотнение мембраны. [c.31]

Применение нами в каче9тве катализатора ионообменной смолы давало хорошие результаты, когда использовалась ионообменная смола № 1, сильнокислая, катионообменная, для аналитических целей. В присутствии катионита КАУ-1 зтерификация не идет. [c.187]

Обработка ионообменной смолы и подготовка колонки. Обычно ионообменную смолу оставляют для набухания в воде на 24 ч затем ее укладывают в подходящую колонку. Если это анионообменная смола, ее переводят в основную форму, пропуская гидроокись натрия ( вО г/л) ИР через колонку со скоростью около 3 мл в минуту до отрицательной реакции элюата на хлориды затем промывают водой, сво бод-ной от углекислоты, Р для удаления щелочности. Если смола катионообмениая, переведение в кислотную форму достигается пропусканием через колонку соляной кислоты ( 70 г/л) ИР с последующим промыванием водой, свободной от углекислоты, Р до нейтральной реакции. [c.102]

Часто применяются методы адсорбционной, осадочной, ионообменной и бумажной хроматографии. Описан ряд методов отделения кобальта, главным образом от никеля, меди, железа и некоторых других элементов, с использованием в качестве адсорбентов окиси алю.миния, целлюлозы, пермугитов. Большее распространение имеют ионообменные методы разделения на колонках с анионитами. В 9jV растворе соляной кислоты образуются хлоридные анионные комплексы кобальта, меди, цинка и железа, поглощающиеся ионообменной смолой никель и марганец проходят при этом через колонку. При последующей обработке AN соляной кислотой элюируется кобальт, а железо, медь и цинк остаются на анионите. Описаны также катионообменные методы в это.м случае поглощенный катионито.м кобальт элюируют с.месью органических растворителей с соляной кислотой, напри.мер ацетоно.м, метилизопропилкетоном и др. [c.62]

Основным типом катионных ионообменных смол являются иолизлектролиты, получаемые на основе полистирол — дивинил-бензольных сульфированных полимеров. В 1950-х гг. катионообменные смолы начали применяться в качестве мембран при электродиалнзе (для очистки различных растворов) и в топливных элементах. Использование катионообменных мембран в топливных элементах химических источников тока выявило острую необходимость создания новых полиэлектролитов, обла- дающих высокой термостойкостью и стойкостью к окислителям. Естественно, что химики прежде всего обратились к классу фторсодержащих полимеров, известному своей непревзойденной стойкостью к химическим реагентам и высокой теплостойкостью, и, прежде всего к фторированным аналогам полистиролсульфо-кислоты. Был разработан способ получения поли-а,р,р -трифтор-стирола, его сульфирования и сшивания [1]. Оказалось, что такие катнонообменные мембраны резко превосходят по термо-и химической стойкости обычные мембраны и пригодны для использования их в водород-кислородных топливных элементах источников тока. [c.178]

Определение аневрина в фармацевтических продуктах [2722]. Количественная проба на аневрин (витамин В1) [2723]. Синтетические ионообменные смолы. XXVI. Получение катионообменной смолы для определения витамина Вг [2724]. Синтетические ионообменные смолы. XXVII. Исследование вопроса об определении витамина Вг с помощью катионитов [c.238]

За последние годы проведены исследования электродных свойств мембран, изготовленных из ионообменных смол. Было установлено, что мембраны, изготовленные из катионообменной или анионообменной смолы, могут функционировать как обратимые электроды. Наличие соответствующих электродных свойств у мембран позволяет применять их для потенциометрического титрования в качестве индикаторных электродов. Такие индикаторные электроды могут быть обратимы к любому иону, например к ионам Н» , N0 , Hg OO, Li , Ва и др., так как для приготовления ионообменных мембран ионообменная смола предварительно обрабатывается соответствующими растворами кислот или солей. [c.187]

chem21.info

Катионообменные смолы Википедия

Зёрна ионита (ионообменной смолы в данном случае)Иониты — твердые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы из окружающего их раствора. Обычно это синтетические органические смолы, имеющие кислотные или щелочные группы. Иониты разделяются на катиониты, поглощающие катионы, аниониты, поглощающие анионы и амфотерные иониты, обладающие обоими этими свойствами[1]. Широко применяются иониты для опреснения вод, в аналитической химии для разделения веществ методом хроматографии, в химической технологии. Иониты распространены в природе, в частности, в почве содержатся катиониты, которые предохраняют катионы необходимых растениям элементов (например, калия) от вымывания водой и обменивают их на ионы водорода выделяемой растениями кислоты, таким образом способствуя питанию растений[2]. В зависимости от природы матрицы различают неорганические и органические иониты.

История

В 1850 году Гарри Стивен Мейси Томпсон (англ. Harry Stephen Meysey Thompson) опубликовал статью в английском журнале[3], в которой изложил результаты экспериментов, проведённых им летом 1845 года. Он пропускал дистиллированную воду c растворённым в ней сульфатом аммония через слой почвы. На выходе количество сульфата аммония в воде значительно уменьшилось, зато она стала содержать много гипса, что свидетельствовало о том, что ионы аммония задержались почвой, обменявшись на содержавшиеся в ней ионы кальция. В том же номере журнала опубликовал статью Джон Томас Уэй (англ. John Thomas Way)[4], который провёл множество экспериментов, свидетельствующих об ионообмене в почве. Оба автора ссылаются также на фермера Хакстебла (англ. Huxtable), поставившего подобный эксперимент.

В статье, датируемой 26 июля 1905 года Р. Ганс (нем. Gans) описал методы технического получения искусственных неорганических ионитов — цеолитов[5] и указал на возможность их применения для уменьшения жёсткости воды. Действие ионитов изучали российские и советские учёные К. К. Гедройц, Н. Д. Зелинский, М. С. Цвет[1]. В 1935 году Б. А. Адамс (англ. Basil Albert Adams) и Э. Л. Холмс (англ. Eric Leighton Holmes) обнаружили свойство обменивать ионы у синтетических органических полимеров[6], тем самым пополнив группу известных ионитов ионообменными смолами. В 1950 — 1960 гг. синтетические иониты исследовали М. М. Дубинин, Б. П. Никольский, Б. Н. Ласкорин[1].

Принцип действия

Иониты обычно состоят из зёрен, хотя производятся и иониты в виде мембран, волокон и тканей[1]. Возьмём для определённости катионит, содержащий катионы водорода. Если через такой катионит пропустить вещество без ионов, например, дистиллированную воду, то ни вещество, ни катионит никак не изменятся. Однако если пропустить раствор соли, то этот раствор превратится в кислоту, а катионит будет содержать уже не катионы водорода, а катионы соли — произойдёт ионообмен. Чтобы вернуть катионит в исходное состояние, через него нужно пропустить кислоту — катионы соли в катионите вновь заменятся на катионы водорода — а затем отмыть от остатков кислоты. Подобным же образом аниониты обменивают свои анионы на анионы среды, в которую их помещают[2].

Иониты состоят из полимерной матрицы и связанных с ней ионогенных групп. При диссоциации каждая ионогенная группа разделяется на фиксированный ион, связанный с матрицей, и подвижный ион, который и обменивается на ионы раствора. Обычно чем больше заряд обмениваемого иона, тем лучше ионит обменивается им, а если заряды одинаковы, лучше обмениваются ионы радиус которых больше. Например, сильнокислотные катиониты с сульфогруппами ионы калия K+ обменивают лучше, чем ионы лития Li+[1], поскольку литий и калий расположены в одной подгруппе таблицы Менделеева и атомный номер калия больше, чем у лития, поэтому и радиус иона у него больше. Другой пример: сильноосновные аниониты обменивают ионы иода I— лучше, чем ионы хлора Cl—[1], поскольку хлор и иод расположены в одной подгруппе и атомный номер иода больше, чем у хлора, поэтому и радиус иона у него больше.

Классификация

По заряду обмениваемых ионов иониты делятся на следующие типы[1]:

- Катиониты. Являясь кислотами, они поглощают положительные ионы и обменивают их на другие положительные ионы. Для регенерации катионита нужно подвергнуть его действию раствора кислоты. В свою очередь, подразделяются на следующие подтипы[1]:

- Сильнокислотные. Содержат сильно диссоциированные кислотные группы, например, сульфокислотные. Могут обменивать ионы в средах с кислой, нейтральной и щелочной реакцией.

- Слабокислотные. Содержат слабодиссоциированные кислотные группы, например, карбоксильные. Обменивают ионы только в средах с нейтральной и щелочной реакцией.

- Аниониты. Являясь основаниями, поглощают отрицательные ионы и обменивают их на другие отрицательные ионы. Для регенерации анионита его подвергают действию щёлочи. Подразделяются на следующие подтипы[1]:

- Сильноосновные. Могут обменивать ионы в средах с кислой, нейтральной и щелочной реакцией.

- Слабоосновные. Могут обменивать ионы только в средах с кислой и нейтральной реакцией.

- Среднеосновные. Содержат и группы, характерные для сильноосновных анионитов, и группы, характерные для слабоосновных анионитов.

- Амфотерные иониты или полиамфолиты. В разных ситуациях они могут вести себя или как катиониты, или как аниониты. Для регенерации амфотерных ионитов их промывают водой.

В зависимости от природы матрицы иониты делятся на неорганические и органические.

Органические иониты

Органические иониты — это в основном синтетические ионообменные смолы. Органическая матрица изготавливается путём поликонденсации мономерных органических молекул, таких как стирол, дивинилбензол, акриламид и т. д. В эту матрицу химическим путём вводятся ионогенные группы (фиксированные ионы) кислотного или основного типа. Традиционно вводимыми группами кислотного типа являются -СООН; -SО3Н; -РО4Н2 и т. п., а основного типа: ≡N; =NH; -NH2; -NR3+ и т. п. Современные ионообменные смолы, как правило, обладают высокой обменной ёмкостью и стабильностью в работе.

Иониты способны к набуханию в воде, что обусловлено присутствием гидрофильных фиксированных групп, способных к гидратации. Однако беспредельному набуханию, то есть растворению, препятствуют поперечные связи. Степень поперечной связанности задается при синтезе ионитов через количество вводимого сшивающего агента — дивинилбензола (ДВБ). Стандартные смолы, используемые для умягчения, содержат 8 % ДВБ. Доступные в настоящее время смолы могут содержать от 2 до 20 %. В целом степень набухания ионитов определяется количеством сшивки ДВБ, концентрацией гидрофильных ионогенных групп в объёме зерна ионита и тем, какие противоионы находятся в ионите. Обычно однозарядные ионы, особенно ионы водорода и гидроксила, приводят к наибольшему набуханию; многозарядные противоионы приводят к некоторому сжатию и уменьшению объёма зерен.

Неорганические иониты

Неорганические иониты — это в основном иониты природного происхождения, к которым относятся алюмосиликаты, гидроксиды и соли поливалентных металлов. Наиболее распространенными и применяемыми для очистки воды неорганическими природными ионитами являются цеолиты.

Цеолиты — это минералы из группы водных алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных элементов, которые характеризуются наличием трехмерного алюмокремнекислородного каркаса, образующего системы полостей и каналов, в которых расположены щелочные, щелочноземельные катионы и молекулы воды. Общий объём системы полостей и каналов цеолита составляет до 50 % объёма каркаса цеолита. Катионы и молекулы воды слабо связаны с каркасом и могут быть частично или полностью замещены путём ионного обмена и дегидрации. Ионообменные свойства цеолитов определяются особенностями химического сродства ионов и кристаллической структуры цеолита. При этом необходимо соответствие размеров входных отверстий в цеолитовый каркас и замещающих ионов, так как каркас цеолита имеет жесткую кристаллическую структуру и, в отличие от органических смол, не может набухать с изменением объёма.

Ионным обменом на цеолитах удается выделять ионы, извлечение которых другим методом часто представляет большую сложность. Установлена способность цеолитов адсорбировать радиоактивные ионы цезия из растворов, удалять NH4+, извлекать ионы Cu, Pb, Zn, Cd, Ba, Co, Ag и других металлов, очищать природные газы. Ионоситовый эффект позволяет адсорбировать из газовых и жидких систем пары азота, CO2, SO2, H2S, Cl2, NH3. Кроме этого, цеолиты могут быть использованы для удаления растворенного железа, марганца и жесткости.

В отличие от органических смол, существует ряд особенностей цеолитов. Так, общая минерализация обрабатываемой воды должна быть не менее 80 мг/л, так как при меньшем содержании солей происходит растворение алюмосиликатного каркаса цеолита. При рН обрабатываемой воды ниже 6 также возрастает вероятность разрушения кристаллической решетки.

Динамическая обменная ёмкость цеолитов ниже динамической обменной ёмкости органических смол в тех же условиях, что связано с более медленной кинетикой обмена на цеолитах. Остаточная жесткость воды после цеолитов составляет около 0,3 мг-экв/л, тогда как после органических смол — не более 0,1 мг-экв/л.

Применение

Иониты применяются для уменьшения жёсткости воды путём замены обусловливающих её ионов кальция и магния на другие, например, натрия. Применяются они и для обессоливания воды, при этом удаляются и катионы, и анионы путём последовательного прохождения воды через катионит и анионит. В пищевой промышленности иониты применяются для очистки сока сахарной свеклы от примесей при производстве сахара, используются в производстве дрожжей, глюкозы, желатина. Катиониты применяются в медицине для увеличения времени хранения крови путём замены в ней ионов кальция на ионы натрия. Широко используются иониты для выделения из растворов антибиотиков при их производстве. С помощью ионитов извлекаются редкие и рассеянные элементы из полиметаллических руд. В сельском хозяйстве иониты используются для доставки растениям необходимых им элементов[1].

Примечания

wikiredia.ru

применение. Насколько они эффективны при очистке воды?

Ионообменные смолы – это нерастворимые на высокомолекулярном уровне соединения, которые могут показать реакцию при взаимодействии с ионами раствора. Они имеют трехмерную гелевую или макропористую структуры. Их еще называют ионитами.

Разновидности

Эти смолы бывают катионообменными (делятся на сильнокислотные и слабокислотные), анионообменными (сильноосновные, слабоосновные, с промежуточной и смешанной основою) и биполярными. Сильнокислотные соединения – это катиониты, которые могут обмениваться катионами вне зависимости от показателей рН. А вот слабокислотные могут функционировать при значении не ниже семи. Сильноосновные аниониты имеют свойство обмениваться анионами в растворах при любой степени диссоциации, при любых показателях рН. Этого, в свою очередь, лишены слабоосновные аниониты. В этой ситуации рН должен быть 1-6. Другими словами, смолы могут обменять ионы в воде, впитать одни, а взамен отдать те, которые ранее были запасены. А так как именно H2O – многокомпонентная структура, то нужно верно ее подготовить, выбрать химическую реакцию.

Свойства

Ионообменные смолы — полиэлектролиты. Они не растворяются. Многозарядный ион неподвижен, потому что имеет большую молекулярную массу. Он образует основу ионита, связан с небольшими подвижными элементами, которые имеют противоположный знак, и, в свою очередь, может обменивать их в растворе.

Производство

Если полимер, который не имеет свойства ионита, обработать химически, то произойдут изменения – регенерация ионообменной смолы. Это достаточно важный процесс. С помощью полимераналогичных превращений, а еще поликонденсации и полимеризации, получают иониты. Существует солевая и смешанно-солевая формы. Первая подразумевает натриевый и хлористый, а вторая – натрий-водородный, гидроксильно-хлоридный виды. В таких условиях выпускаются иониты. Мало того, в процессе они переводятся в рабочую форму, а именно водородную, гидроксильную и т. д. Такие материалы используют в разных сферах деятельности, например, в медицине и фармацевтике, в пищевой промышленности, на атомных электростанциях для очистки конденсата. Также может применяться ионообменная смола для фильтра смешанного действия.

Применение

Используется ионообменная смола для умягчения воды. Кроме того, соединение может и обессолить жидкость. В связи с этим ионообменные смолы часто используют в теплоэнергетике. В гидрометаллургии ими пользуются для цветных и редких металлов, в химической промышленности ими очищают и разделяют разные элементы. Иониты также могут очистить сточные водоемы, а для органического синтеза они — целый катализатор. Таким образом, ионообменные смолы могут быть использованы в разных отраслях.

Промышленная очистка

На теплопередающих поверхностях может появляться накипь, а если она достигнет всего 1 мм, то расход топлива увеличится на 10%. Это все-таки большие потери. Мало того, оборудование быстрее изнашивается. Чтобы это предотвратить, нужно правильно организовывать водоподготовку. Для этого используется фильтр с ионообменной смолой. Именно очистив жидкость, можно избавиться от накипи. Способы бывают разные, но с повышением температуры их вариантов становится меньше.

Обработка H2O

Существует несколько способов для того, чтобы очистить воду. Можно воспользоваться магнитной и ультразвуковой обработкой, а можно отретушировать ее комплексонами, комплексонатами, ИОМС-1. Но более популярным вариантом считается фильтрация с помощью обмена ионов. Это заставит изменить состав элементов воды. Когда используют такой метод, H2O почти полностью обессоливается, загрязнения пропадают. Следует отметить, что такой очистки достаточно сложно добиться иными способами. Обработка воды с помощью ионообменных смол очень популярна не только в России, а и в других странах. Такая очистка имеет много достоинств и намного эффективнее прочих методов. Те элементы, которые удаляются, никогда не останутся осадком на дне, а дозировать реагенты не нужно постоянно. Сделать эту процедуру очень легко — конструкция фильтров однотипная. При желании можно воспользоваться автоматизацией. После очистки свойства будут сохраняться при любых колебаниях температуры.

Ионообменная смола Purolite A520E. Описание

Чтобы поглощать нитрат-ионы в воде, была создана макропористая смола. Она используется, чтобы очистить H2O в разных средах. Специально для этого появилась ионообменная смола Purolite A520E. Она способствует избавлению от нитратов даже при большом количестве сульфатов. Это значит, что, по сравнению с другими ионитами, эта смола наиболее эффективна и имеет лучшие характеристики.

Рабочая емкость

Purolite A520E имеет высокую селективность. Это помогает, вне зависимости от количества сульфатов, удалить нитраты качественно. Такими функциями не могут похвастаться остальные ионообменные смолы. Это обусловлено тем, что при содержании сульфатов в H2O снижается обмен элементами. Но благодаря селективности для Purolite A520E такое понижение не имеет особого значения. Хотя соединение имеет низкий, если сравнивать с другими, полный обмен, жидкость в больших количествах очищается достаточно качественно. При этом, если сульфатов будет мало, то справиться с обработкой воды и устранением нитратов смогут различные аниониты — как гелевые, так и макропористые.

Подготовительные операции

Чтобы смола Purolite A520E работала на 100%, она должна быть правильно подготовлена для выполнения функции очищения и подготовки H2O для пищевой индустрии. Следует отметить, что перед началом работы используемое соединение обрабатывают 6%-м раствором NaCl. При этом используют в два раза больший объем по сравнению с количеством самой смолы. После этого соединение обмывают пищевой водой (количество H2O должно быть в 4 раза больше). Только проведя такую обработку, можно приниматься за очистку.

Заключение

Благодаря свойствам, которыми обладают ионообменные смолы, ими можно пользоваться в пищевой индустрии не только для очистки воды, но и для обработки продуктов, различных напитков и прочего. На вид аниониты – это маленькие шарики. Именно к ним прилипают ионы кальция и магния, а они, в свою очередь, отдают ионы натрия в воду. В процессе промывки гранулы отпускают эти прилипшие элементы. Следует помнить о том, что в ионообменной смоле может упасть давление. Это скажется на ее полезных свойствах. На те или иные изменения влияют внешние факторы: температура, высота столбца и размер частиц, их скорость. Поэтому при обработке следует поддерживать оптимальное состояние среды. Часто пользуются анионитами в очистке воды для аквариума – они способствуют формированию хороших условий для жизни рыб и растений. Итак, ионообменные смолы нужны в разных индустриях, даже в домашних условиях, так как могут качественно очистить воду для дальнейшего ее использования.

fb.ru