«Это отразится на всем»: в России возродят важнейшую отрасль промышленности

https://ria.ru/20221206/rzm-1836479079.html

«Это отразится на всем»: в России возродят важнейшую отрасль промышленности

«Это отразится на всем»: в России возродят важнейшую отрасль промышленности — РИА Новости, 06.12.2022

«Это отразится на всем»: в России возродят важнейшую отрасль промышленности

По запасам редкоземельных металлов (РЗМ) Россия занимает второе место, но производство — всего два процента от мирового. Развитие сдерживает отсутствие… РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:00

2022-12-06T08:00

2022-12-06T15:57

наука

земля — риа наука

геология

технологии

полезные ископаемые

государственная корпорация по атомной энергии «росатом»

атомредметзолото

соликамский магниевый завод

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria. ru/images/07e6/0c/05/1836482412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10bc9a573787c5d75d167d007279fe0f.jpg

ru/images/07e6/0c/05/1836482412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10bc9a573787c5d75d167d007279fe0f.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По запасам редкоземельных металлов (РЗМ) Россия занимает второе место, но производство — всего два процента от мирового. Развитие сдерживает отсутствие внутреннего спроса, при этом до 90 процентов необходимых отечественным предприятиям РЗМ завозят из-за рубежа. Распутать этот клубок противоречий профильные ведомства пытаются не первый год. Похоже, дело наконец сдвинулось с мертвой точки.Особые элементыРедкоземельные металлы — это 15 элементов из группы лантаноидов плюс иттрий и скандий. У них похожие химические свойства, и в природе они обычно встречаются совместно. Название «редкоземельные» появилось в конце XVIII века, потому что эти элементы, во-первых (как тогда считали), сравнительно редкие и, во-вторых, образуют тугоплавкие, не растворимые в воде окислы, именуемые раньше «землями».В 1794-м финский химик Юхан Гадолин, исследуя рудные образцы, найденные вблизи шведского местечка Иттербю, обнаружил неизвестную до того «редкую землю», которую назвал иттриевой. Затем немецкий ученый Мартин Клапрот разделил эти образцы на иттриевые и цериевые. С тех пор различают легкую (цериевую) и тяжелую (иттриевую) группы редкоземельных элементов.Сейчас они широко применяются в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии, оборонной сфере. Стратегически важные ресурсы РЗМ — факторы глобальной конкуренции и внутренней безопасности.От газовых фонарей до ракетВ конце XIX века при изготовлении газокалильных сеток для газовых и керосиновых фонарей использовали цезий и торий. В 1960-х наступила «эра европия». В 1970-1980-х наиболее дефицитным стал самарий, необходимый для самарий-кобальтовых магнитов. Сегодня их сменили неодимовые.Самые востребованные сейчас — неодим и диспрозий, а также скандий. В связи с увеличением производства электромобилей спрос на РЗМ усилится. Так, на один автомобиль модели Toyota Prius нужно около четырех килограммов РЗМ: два с половиной — лантана и полтора — неодима. Неодимовые магниты нужны в силовых агрегатах и трансмиссии, причем они должны работать при высоких температурах, а для этого требуются еще легирующие добавки диспрозия.

Затем немецкий ученый Мартин Клапрот разделил эти образцы на иттриевые и цериевые. С тех пор различают легкую (цериевую) и тяжелую (иттриевую) группы редкоземельных элементов.Сейчас они широко применяются в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии, оборонной сфере. Стратегически важные ресурсы РЗМ — факторы глобальной конкуренции и внутренней безопасности.От газовых фонарей до ракетВ конце XIX века при изготовлении газокалильных сеток для газовых и керосиновых фонарей использовали цезий и торий. В 1960-х наступила «эра европия». В 1970-1980-х наиболее дефицитным стал самарий, необходимый для самарий-кобальтовых магнитов. Сегодня их сменили неодимовые.Самые востребованные сейчас — неодим и диспрозий, а также скандий. В связи с увеличением производства электромобилей спрос на РЗМ усилится. Так, на один автомобиль модели Toyota Prius нужно около четырех килограммов РЗМ: два с половиной — лантана и полтора — неодима. Неодимовые магниты нужны в силовых агрегатах и трансмиссии, причем они должны работать при высоких температурах, а для этого требуются еще легирующие добавки диспрозия. Другая важная область применения РЗМ — катализаторы для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленности и производства полимеров, а также очистки выхлопных газов автомобилей и выбросов предприятий. Экологические нормы ужесточаются по всему миру.В металлургии легирующие добавки редких земель существенно повышают эксплуатационные свойства сплавов. Это важно в том числе для военной техники. Так, в американском истребителе-бомбардировщике F‑35 — 417 килограммов РЗМ. А лютеций — один из самых редких и дорогих — используют в импульсных ракетных двигателях.Нереализованный потенциалКрупнейший игрок на глобальном рынке РЗМ — Китай: 62 процента производства и более 42 процентов запасов. До трети мирового объема добывают на месторождении Баян-Обо в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Там руды карбонатитового типа, они образовались в результате застывания специфической магмы, преимущественно карбонатной. Тот же тип и на других крупнейших месторождениях в Китае, США, Австралии и России (Томтор в Якутии, которое пока до конца не разведано и не разрабатывается).

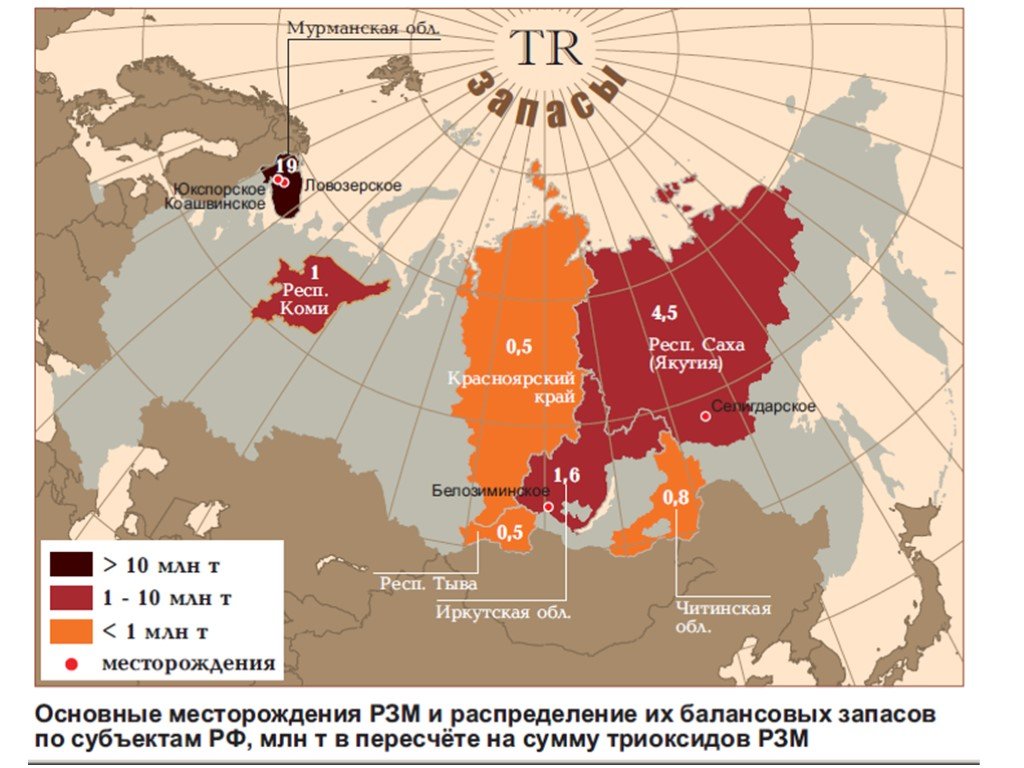

Другая важная область применения РЗМ — катализаторы для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленности и производства полимеров, а также очистки выхлопных газов автомобилей и выбросов предприятий. Экологические нормы ужесточаются по всему миру.В металлургии легирующие добавки редких земель существенно повышают эксплуатационные свойства сплавов. Это важно в том числе для военной техники. Так, в американском истребителе-бомбардировщике F‑35 — 417 килограммов РЗМ. А лютеций — один из самых редких и дорогих — используют в импульсных ракетных двигателях.Нереализованный потенциалКрупнейший игрок на глобальном рынке РЗМ — Китай: 62 процента производства и более 42 процентов запасов. До трети мирового объема добывают на месторождении Баян-Обо в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Там руды карбонатитового типа, они образовались в результате застывания специфической магмы, преимущественно карбонатной. Тот же тип и на других крупнейших месторождениях в Китае, США, Австралии и России (Томтор в Якутии, которое пока до конца не разведано и не разрабатывается). Китай полностью удовлетворяет собственные нужды в этом стратегическом сырье и контролирует глобальный рынок. До 72 процентов мирового потребления редких земель приходится именно на КНР.США докупают часть в Китае. Другие крупные потребители РЗМ — Япония, Великобритания, страны Евросоюза — полностью импортируют из КНР и Австралии.Основные запасы России сосредоточены в труднодоступных и слабоизученных месторождениях. Осваивается только Ловозерское на Кольском полуострове, где добывают комплексные лопаритовые руды, содержащие, помимо РЗМ, тантал, ниобий и титан. В качестве попутных компонентов редкие земли также извлекают из апатит-нефелиновых руд ряда месторождений Мурманской области.Обогащенную руду отправляют на единственный в стране Соликамский магниевый завод, где получают промежуточный продукт — коллективный карбонатный концентрат РЗМ. Чтобы извлечь металлы, так необходимые промышленности, нужно разделить его на оксиды. Предприятий, способных это делать в промышленных масштабах, в России нет.

Китай полностью удовлетворяет собственные нужды в этом стратегическом сырье и контролирует глобальный рынок. До 72 процентов мирового потребления редких земель приходится именно на КНР.США докупают часть в Китае. Другие крупные потребители РЗМ — Япония, Великобритания, страны Евросоюза — полностью импортируют из КНР и Австралии.Основные запасы России сосредоточены в труднодоступных и слабоизученных месторождениях. Осваивается только Ловозерское на Кольском полуострове, где добывают комплексные лопаритовые руды, содержащие, помимо РЗМ, тантал, ниобий и титан. В качестве попутных компонентов редкие земли также извлекают из апатит-нефелиновых руд ряда месторождений Мурманской области.Обогащенную руду отправляют на единственный в стране Соликамский магниевый завод, где получают промежуточный продукт — коллективный карбонатный концентрат РЗМ. Чтобы извлечь металлы, так необходимые промышленности, нужно разделить его на оксиды. Предприятий, способных это делать в промышленных масштабах, в России нет. После распада Советского Союза они достались Казахстану и Эстонии. Коллективный концентрат отправляли на переработку именно туда, теперь эта схема не действует.В итоге Россия, обладая одной из крупнейших в мире минерально-сырьевых баз РЗМ, оказалась на сто процентов зависимой от импорта этого стратегического сырья. Месторождения не осваиваются, а разделительные предприятия не строятся, потому что отсутствует спрос.Разорвать замкнутый кругПравительство и госкорпорация «Росатом» в июле 2019-го подписали Соглашение о намерениях в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». На прошедшем недавно в Москве VI Национальном горнопромышленном форуме ГОРПРОМЭКСПО-2022 отдельная сессия была посвящена редкоземельным металлам. Директор по технологическому развитию ГК «Росатом» Андрей Шевченко представил там дорожную карту с целевыми показателями ключевых проектов.»Редкие и редкоземельные металлы включены в перечень основных видов стратегического минерального сырья, который утвержден распоряжением правительства от 30 августа 2022-го, — сказал он.

После распада Советского Союза они достались Казахстану и Эстонии. Коллективный концентрат отправляли на переработку именно туда, теперь эта схема не действует.В итоге Россия, обладая одной из крупнейших в мире минерально-сырьевых баз РЗМ, оказалась на сто процентов зависимой от импорта этого стратегического сырья. Месторождения не осваиваются, а разделительные предприятия не строятся, потому что отсутствует спрос.Разорвать замкнутый кругПравительство и госкорпорация «Росатом» в июле 2019-го подписали Соглашение о намерениях в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». На прошедшем недавно в Москве VI Национальном горнопромышленном форуме ГОРПРОМЭКСПО-2022 отдельная сессия была посвящена редкоземельным металлам. Директор по технологическому развитию ГК «Росатом» Андрей Шевченко представил там дорожную карту с целевыми показателями ключевых проектов.»Редкие и редкоземельные металлы включены в перечень основных видов стратегического минерального сырья, который утвержден распоряжением правительства от 30 августа 2022-го, — сказал он. — Текущая ситуация в отрасли не вызывает у нас эйфории, но мы не считаем ее безнадежной и работаем над ней. В настоящее время сохраняются проблемы в части разделительных мощностей промышленного масштаба, позволяющих производить индивидуальные оксиды РЗМ. Второе, что нас сдерживает, — невысокое внутреннее потребление. Мы будем наращивать внутреннее потребление и выходить на внешний рынок, где действует очень жесткая конкуренция со стороны других стран-производителей, прежде всего Китая».Представитель Росатома отметил, что к 2025-му импортозависимость должна снизиться до 50 процентов, а производство РЗМ достичь 2,7 тысячи тонн. К 2030-му, согласно дорожной карте, Россия сможет полностью обеспечивать себя, выпуская 7,5 тысячи тонн РЗМ в год.Своеобразным штабом отрасли, координирующим взаимодействие всех участников рынка, должна стать Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, созданная в июле 2020-го.»Пока слишком велик разрыв между тем, сколько надо производить, чтобы это было рентабельным, и внутренней потребностью, — объясняет председатель ассоциации, директор по развитию бизнеса АО «Атомредметзолото» (горнорудного дивизиона «Росатома») Руслан Димухамедов.

— Текущая ситуация в отрасли не вызывает у нас эйфории, но мы не считаем ее безнадежной и работаем над ней. В настоящее время сохраняются проблемы в части разделительных мощностей промышленного масштаба, позволяющих производить индивидуальные оксиды РЗМ. Второе, что нас сдерживает, — невысокое внутреннее потребление. Мы будем наращивать внутреннее потребление и выходить на внешний рынок, где действует очень жесткая конкуренция со стороны других стран-производителей, прежде всего Китая».Представитель Росатома отметил, что к 2025-му импортозависимость должна снизиться до 50 процентов, а производство РЗМ достичь 2,7 тысячи тонн. К 2030-му, согласно дорожной карте, Россия сможет полностью обеспечивать себя, выпуская 7,5 тысячи тонн РЗМ в год.Своеобразным штабом отрасли, координирующим взаимодействие всех участников рынка, должна стать Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, созданная в июле 2020-го.»Пока слишком велик разрыв между тем, сколько надо производить, чтобы это было рентабельным, и внутренней потребностью, — объясняет председатель ассоциации, директор по развитию бизнеса АО «Атомредметзолото» (горнорудного дивизиона «Росатома») Руслан Димухамедов. — Добыча у нас технологически освоена, месторождения есть. Есть и конечные сферы применения, но отсутствуют промежуточные переделы. Сейчас нужно выстраивать цепочку: от оксидов в металлы, от металлов в лигатуры, от лигатур к изделиям».Богатство, лежащее на поверхностиПервый шаг по замыслу авторов дорожной карты — проект по вовлечению в переработку фосфогипса, побочного продукта производства фосфорных удобрений. РЗМ цериевой группы в нем — 0,4-0,5 процента, а не менее востребованного в высокотехнологичных отраслях и ядерной отрасли стронция — до полутора.»Белые горы» фосфогипса лежат сейчас по всей стране. Компания «Скайград», запустившая в подмосковном Королеве первое в России промышленное производство по разделению редкоземельных металлов, в свое время разработала технологию переработки этого техногенного сырья, по которой одновременно с дешевым гипсовым вяжущим попутно получали концентрат РЗМ.Предприятие продолжает работать. К 2023-му «Скайград» планирует выйти на 500 тонн разделенных оксидов в год, в 2024-м — до тысячи тонн, к 2025-му — до двух тысяч.

— Добыча у нас технологически освоена, месторождения есть. Есть и конечные сферы применения, но отсутствуют промежуточные переделы. Сейчас нужно выстраивать цепочку: от оксидов в металлы, от металлов в лигатуры, от лигатур к изделиям».Богатство, лежащее на поверхностиПервый шаг по замыслу авторов дорожной карты — проект по вовлечению в переработку фосфогипса, побочного продукта производства фосфорных удобрений. РЗМ цериевой группы в нем — 0,4-0,5 процента, а не менее востребованного в высокотехнологичных отраслях и ядерной отрасли стронция — до полутора.»Белые горы» фосфогипса лежат сейчас по всей стране. Компания «Скайград», запустившая в подмосковном Королеве первое в России промышленное производство по разделению редкоземельных металлов, в свое время разработала технологию переработки этого техногенного сырья, по которой одновременно с дешевым гипсовым вяжущим попутно получали концентрат РЗМ.Предприятие продолжает работать. К 2023-му «Скайград» планирует выйти на 500 тонн разделенных оксидов в год, в 2024-м — до тысячи тонн, к 2025-му — до двух тысяч. Такого же масштаба проект, но с отставанием на год реализует «Атомредметзолото».Этого хватит, чтобы закрыть внутренние потребности. Потом нужно будет осваивать новые месторождения, строить крупные перерабатывающие предприятия, обеспечивающие развивающуюся высокотехнологическую промышленность собственными редкоземельными металлами, и выходить на внешний рынок.По оценкам экспертов, одно только Томторское месторождение после окончания разведки и вывода добычи на полную мощность удовлетворит до десяти процентов мирового спроса на РЗМ. И это при том, что руды Томтора содержат наиболее дефицитную тяжелую группу редких земель. Но все упирается в проблемы логистики и поиск инвесторов, осложняемые экономическими санкциями.

Такого же масштаба проект, но с отставанием на год реализует «Атомредметзолото».Этого хватит, чтобы закрыть внутренние потребности. Потом нужно будет осваивать новые месторождения, строить крупные перерабатывающие предприятия, обеспечивающие развивающуюся высокотехнологическую промышленность собственными редкоземельными металлами, и выходить на внешний рынок.По оценкам экспертов, одно только Томторское месторождение после окончания разведки и вывода добычи на полную мощность удовлетворит до десяти процентов мирового спроса на РЗМ. И это при том, что руды Томтора содержат наиболее дефицитную тяжелую группу редких земель. Но все упирается в проблемы логистики и поиск инвесторов, осложняемые экономическими санкциями.

https://ria.ru/20200907/murmansk-1576903876.html

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

Новости

ru-RU

https://ria. ru/docs/about/copyright.html

ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836482412_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ceea959df8bb42b58552caa9859abea9.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Владислав Стрекопытов

земля — риа наука, геология, технологии, полезные ископаемые, государственная корпорация по атомной энергии «росатом», атомредметзолото, соликамский магниевый завод

Наука, Земля — РИА Наука, геология, Технологии, Полезные ископаемые, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Атомредметзолото, Соликамский магниевый завод

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. По запасам редкоземельных металлов (РЗМ) Россия занимает второе место, но производство — всего два процента от мирового. Развитие сдерживает отсутствие внутреннего спроса, при этом до 90 процентов необходимых отечественным предприятиям РЗМ завозят из-за рубежа. Распутать этот клубок противоречий профильные ведомства пытаются не первый год. Похоже, дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

По запасам редкоземельных металлов (РЗМ) Россия занимает второе место, но производство — всего два процента от мирового. Развитие сдерживает отсутствие внутреннего спроса, при этом до 90 процентов необходимых отечественным предприятиям РЗМ завозят из-за рубежа. Распутать этот клубок противоречий профильные ведомства пытаются не первый год. Похоже, дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

Особые элементы

Редкоземельные металлы — это 15 элементов из группы лантаноидов плюс иттрий и скандий. У них похожие химические свойства, и в природе они обычно встречаются совместно. Название «редкоземельные» появилось в конце XVIII века, потому что эти элементы, во-первых (как тогда считали), сравнительно редкие и, во-вторых, образуют тугоплавкие, не растворимые в воде окислы, именуемые раньше «землями».

В 1794-м финский химик Юхан Гадолин, исследуя рудные образцы, найденные вблизи шведского местечка Иттербю, обнаружил неизвестную до того «редкую землю», которую назвал иттриевой. Затем немецкий ученый Мартин Клапрот разделил эти образцы на иттриевые и цериевые. С тех пор различают легкую (цериевую) и тяжелую (иттриевую) группы редкоземельных элементов.

Затем немецкий ученый Мартин Клапрот разделил эти образцы на иттриевые и цериевые. С тех пор различают легкую (цериевую) и тяжелую (иттриевую) группы редкоземельных элементов.

Сейчас они широко применяются в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, металлургии, оборонной сфере. Стратегически важные ресурсы РЗМ — факторы глобальной конкуренции и внутренней безопасности.

© ИнфографикаРедкоземельные элементы в таблице Менделеева

© Инфографика

От газовых фонарей до ракет

В конце XIX века при изготовлении газокалильных сеток для газовых и керосиновых фонарей использовали цезий и торий. В 1960-х наступила «эра европия». В 1970-1980-х наиболее дефицитным стал самарий, необходимый для самарий-кобальтовых магнитов. Сегодня их сменили неодимовые.

Самые востребованные сейчас — неодим и диспрозий, а также скандий. В связи с увеличением производства электромобилей спрос на РЗМ усилится. Так, на один автомобиль модели Toyota Prius нужно около четырех килограммов РЗМ: два с половиной — лантана и полтора — неодима. Неодимовые магниты нужны в силовых агрегатах и трансмиссии, причем они должны работать при высоких температурах, а для этого требуются еще легирующие добавки диспрозия.

Неодимовые магниты нужны в силовых агрегатах и трансмиссии, причем они должны работать при высоких температурах, а для этого требуются еще легирующие добавки диспрозия.

Другая важная область применения РЗМ — катализаторы для нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленности и производства полимеров, а также очистки выхлопных газов автомобилей и выбросов предприятий. Экологические нормы ужесточаются по всему миру.

В металлургии легирующие добавки редких земель существенно повышают эксплуатационные свойства сплавов. Это важно в том числе для военной техники. Так, в американском истребителе-бомбардировщике F‑35 — 417 килограммов РЗМ. А лютеций — один из самых редких и дорогих — используют в импульсных ракетных двигателях.

Нереализованный потенциал

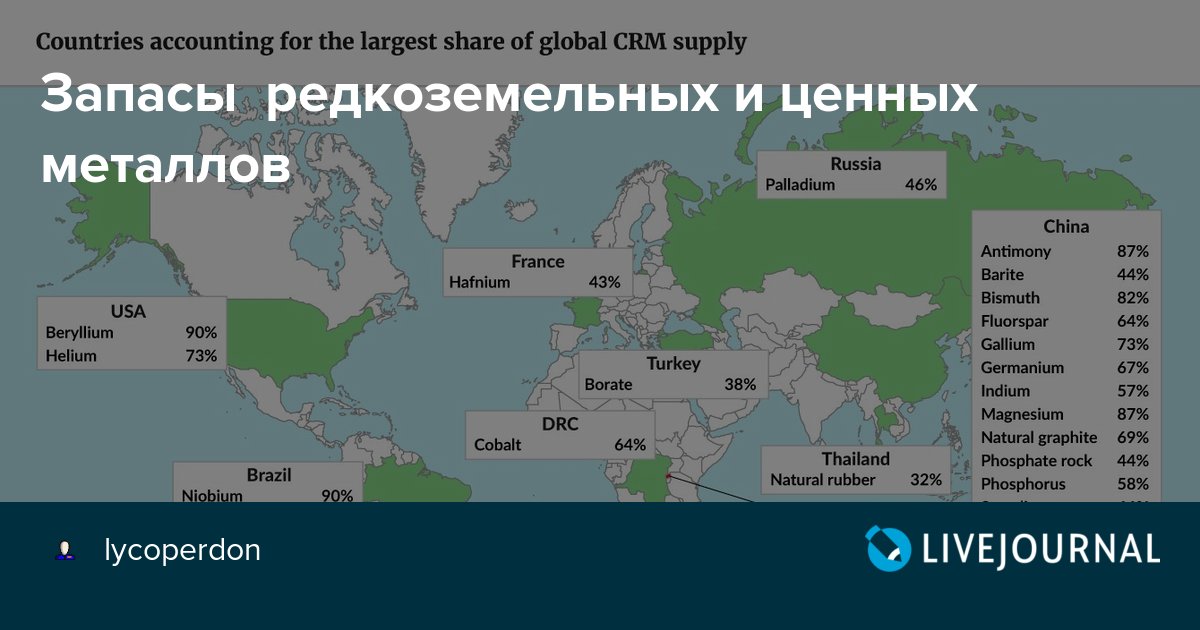

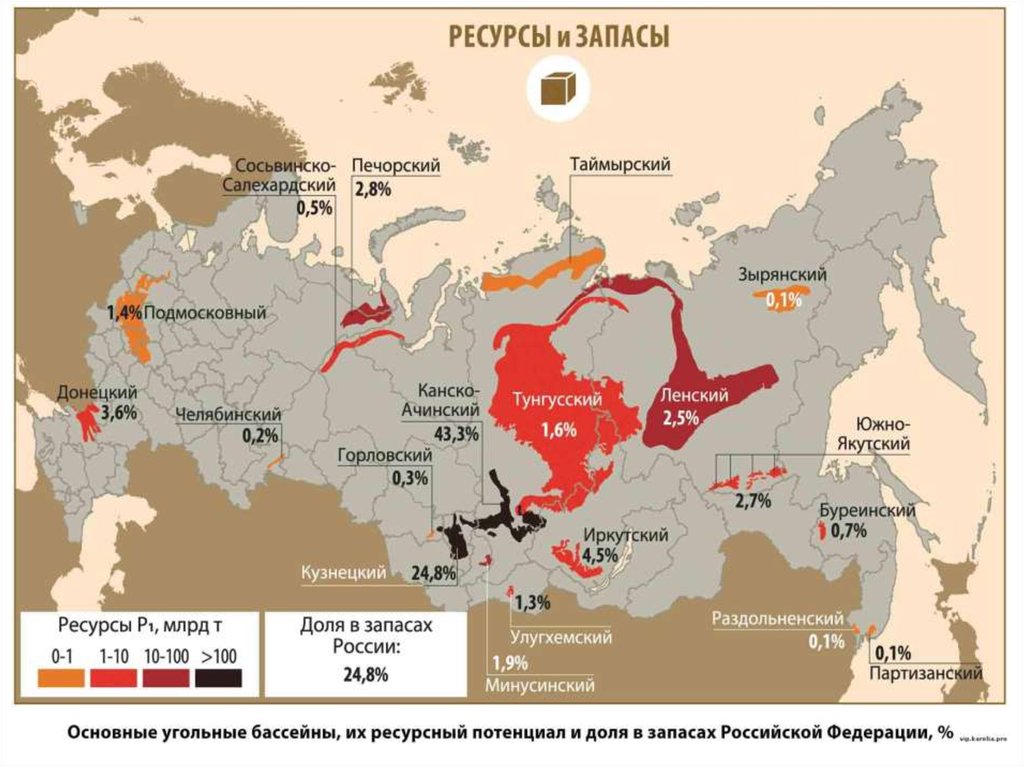

Крупнейший игрок на глобальном рынке РЗМ — Китай: 62 процента производства и более 42 процентов запасов. До трети мирового объема добывают на месторождении Баян-Обо в автономном районе КНР Внутренняя Монголия. Там руды карбонатитового типа, они образовались в результате застывания специфической магмы, преимущественно карбонатной. Тот же тип и на других крупнейших месторождениях в Китае, США, Австралии и России (Томтор в Якутии, которое пока до конца не разведано и не разрабатывается).

Там руды карбонатитового типа, они образовались в результате застывания специфической магмы, преимущественно карбонатной. Тот же тип и на других крупнейших месторождениях в Китае, США, Австралии и России (Томтор в Якутии, которое пока до конца не разведано и не разрабатывается).

Китай полностью удовлетворяет собственные нужды в этом стратегическом сырье и контролирует глобальный рынок. До 72 процентов мирового потребления редких земель приходится именно на КНР.

США докупают часть в Китае. Другие крупные потребители РЗМ — Япония, Великобритания, страны Евросоюза — полностью импортируют из КНР и Австралии.

Основные запасы России сосредоточены в труднодоступных и слабоизученных месторождениях. Осваивается только Ловозерское на Кольском полуострове, где добывают комплексные лопаритовые руды, содержащие, помимо РЗМ, тантал, ниобий и титан. В качестве попутных компонентов редкие земли также извлекают из апатит-нефелиновых руд ряда месторождений Мурманской области.

Обогащенную руду отправляют на единственный в стране Соликамский магниевый завод, где получают промежуточный продукт — коллективный карбонатный концентрат РЗМ. Чтобы извлечь металлы, так необходимые промышленности, нужно разделить его на оксиды. Предприятий, способных это делать в промышленных масштабах, в России нет. После распада Советского Союза они достались Казахстану и Эстонии. Коллективный концентрат отправляли на переработку именно туда, теперь эта схема не действует.

Чтобы извлечь металлы, так необходимые промышленности, нужно разделить его на оксиды. Предприятий, способных это делать в промышленных масштабах, в России нет. После распада Советского Союза они достались Казахстану и Эстонии. Коллективный концентрат отправляли на переработку именно туда, теперь эта схема не действует.

В итоге Россия, обладая одной из крупнейших в мире минерально-сырьевых баз РЗМ, оказалась на сто процентов зависимой от импорта этого стратегического сырья. Месторождения не осваиваются, а разделительные предприятия не строятся, потому что отсутствует спрос.

© ИнфографикаКарта добычи и потребления РЗМ

© Инфографика

Карта добычи и потребления РЗМ

Разорвать замкнутый круг

Правительство и госкорпорация «Росатом» в июле 2019-го подписали Соглашение о намерениях в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области «Технологии новых материалов и веществ». На прошедшем недавно в Москве VI Национальном горнопромышленном форуме ГОРПРОМЭКСПО-2022 отдельная сессия была посвящена редкоземельным металлам. Директор по технологическому развитию ГК «Росатом» Андрей Шевченко представил там дорожную карту с целевыми показателями ключевых проектов.

Директор по технологическому развитию ГК «Росатом» Андрей Шевченко представил там дорожную карту с целевыми показателями ключевых проектов.

«Редкие и редкоземельные металлы включены в перечень основных видов стратегического минерального сырья, который утвержден распоряжением правительства от 30 августа 2022-го, — сказал он. — Текущая ситуация в отрасли не вызывает у нас эйфории, но мы не считаем ее безнадежной и работаем над ней. В настоящее время сохраняются проблемы в части разделительных мощностей промышленного масштаба, позволяющих производить индивидуальные оксиды РЗМ. Второе, что нас сдерживает, — невысокое внутреннее потребление. Мы будем наращивать внутреннее потребление и выходить на внешний рынок, где действует очень жесткая конкуренция со стороны других стран-производителей, прежде всего Китая».

Представитель Росатома отметил, что к 2025-му импортозависимость должна снизиться до 50 процентов, а производство РЗМ достичь 2,7 тысячи тонн. К 2030-му, согласно дорожной карте, Россия сможет полностью обеспечивать себя, выпуская 7,5 тысячи тонн РЗМ в год.

Своеобразным штабом отрасли, координирующим взаимодействие всех участников рынка, должна стать Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов, созданная в июле 2020-го.

«Пока слишком велик разрыв между тем, сколько надо производить, чтобы это было рентабельным, и внутренней потребностью, — объясняет председатель ассоциации, директор по развитию бизнеса АО «Атомредметзолото» (горнорудного дивизиона «Росатома») Руслан Димухамедов. — Добыча у нас технологически освоена, месторождения есть. Есть и конечные сферы применения, но отсутствуют промежуточные переделы. Сейчас нужно выстраивать цепочку: от оксидов в металлы, от металлов в лигатуры, от лигатур к изделиям».

Комплекс по производству редкоземельных металлов откроют под Мурманском

7 сентября 2020, 22:29

Богатство, лежащее на поверхности

Первый шаг по замыслу авторов дорожной карты — проект по вовлечению в переработку фосфогипса, побочного продукта производства фосфорных удобрений. РЗМ цериевой группы в нем — 0,4-0,5 процента, а не менее востребованного в высокотехнологичных отраслях и ядерной отрасли стронция — до полутора.

РЗМ цериевой группы в нем — 0,4-0,5 процента, а не менее востребованного в высокотехнологичных отраслях и ядерной отрасли стронция — до полутора.

«Белые горы» фосфогипса лежат сейчас по всей стране. Компания «Скайград», запустившая в подмосковном Королеве первое в России промышленное производство по разделению редкоземельных металлов, в свое время разработала технологию переработки этого техногенного сырья, по которой одновременно с дешевым гипсовым вяжущим попутно получали концентрат РЗМ.

Предприятие продолжает работать. К 2023-му «Скайград» планирует выйти на 500 тонн разделенных оксидов в год, в 2024-м — до тысячи тонн, к 2025-му — до двух тысяч. Такого же масштаба проект, но с отставанием на год реализует «Атомредметзолото».

Этого хватит, чтобы закрыть внутренние потребности. Потом нужно будет осваивать новые месторождения, строить крупные перерабатывающие предприятия, обеспечивающие развивающуюся высокотехнологическую промышленность собственными редкоземельными металлами, и выходить на внешний рынок.

По оценкам экспертов, одно только Томторское месторождение после окончания разведки и вывода добычи на полную мощность удовлетворит до десяти процентов мирового спроса на РЗМ. И это при том, что руды Томтора содержат наиболее дефицитную тяжелую группу редких земель. Но все упирается в проблемы логистики и поиск инвесторов, осложняемые экономическими санкциями.

CC BY-SA 3.0 / Евгений Измайлов / Отвалы фосфогипса под Воскресенском в Московской области

CC BY-SA 3.0 / Евгений Измайлов /

Отвалы фосфогипса под Воскресенском в Московской области

Перспективы развития в России производства редкоземельных металлов

На 10 сессии форума МАЙНЕКС Россия-2016 ее участники обсудили перспективы развития в России производства редкоземельных металлов. В ходе дискуссии обсуждался вопрос внутреннего спроса и необходимость развития технологий без которых России будет сложно конкурировать с Китаем. Перспективы отработки крупнейшего в России месторождения РЗМ – Томтора – по мнению участников связаны не столько с РЗМ, сколько с ниобием.

Модератор сессии, гендиректор ФГБУ ВИМС Григорий Машковцев признал, что проблема РМ и РЗМ воспринимается как проблема только в самой России. Весь мир широко использует всю группу РЗМ, которую поставляет Китай, доля которого в мировом производстве и поставках составляет около 90%. «Нам обидно, что мы осваиваем, по сути, только Ловозерский объект, а Соликамский гидрометаллургический завод производит мизер», – посетовал он и добавил, что в Хибинах около 80 тыс. тонн суммы РЗМ (почти половина мирового производства РЗМ) списывается.

В настоящее время государство занимается воссозданием редкометалльной промышленности. За счет госбюджета изучаются несколько объектов. Технический директор IMC Montan Андрей Твердов признал, что в России нет проблемы с сырьевой базой. Они есть в переработке, в создании индивидуальных соединений РЗМ, которые отличаются от суммы РЗМ по стоимости, «как «милостивый государь» и «государь император».

Андрей Твердов считает, что один из факторов, способствующих интересу к РМ и РЗМ – монополизация рынка Китаем и период, когда Китай ограничил продажу РЗМ на рынок. В это время возникал интерес к российским объектам. Однако без помощи государства отрасль не сможет развиться, поэтому докладчик выразил надежду, что интерес сохранится, и Россия займет свою нишу на рынке РЗМ.

Основные потребители редкоземельных металлов – страны запада (США и Япония). Есть мнение, что, чем больше РЗМ использует промышленность, тем более высокотехнологично государство. В настоящее время в России потребление составляет в лучшем случае 1-2 тыс. тонн в год (0,5-1% общемирового производства, по данным 2015 года) делаются попытки наладить собственную промышленность, заявлена политика импортозамещения, в том числе в сфере горного машиностроения. Эта отрасль важна также для обороноспособности страны.

Андрей Твердов тоже подтвердил, что в России огромная ресурсная база, которая может быть использована для производства РЗМ: месторождения Томтор, Селигдар, Ловозерское. Источниками РМ и РЗМ могут быть также золы уноса и золы углей, титано-циркониевые месторождения, апатитовые месторождения, вулканические газы, хвосты обогащения. И важно решить задачу первоочередной отработки, так как объекты в первой стадии освоения требуют участия государства из-за высокого объема капзатрат.

Источниками РМ и РЗМ могут быть также золы уноса и золы углей, титано-циркониевые месторождения, апатитовые месторождения, вулканические газы, хвосты обогащения. И важно решить задачу первоочередной отработки, так как объекты в первой стадии освоения требуют участия государства из-за высокого объема капзатрат.

Среди проблем отрасли – отсутствие аналитических лабораторий для минералогического и элементного анализа, труднодоступность большинства месторождений, сложность привлечения финансирования в проекты, сложное строение месторождений и, наконец, высокая волатильность рынка РЗМ.

В качестве возможных мер стимулирования отрасли Андрей Твердов назвал прямое государственное участие в добыче и переработки руд РЗМ, проведение НИР и НИОКР, налоговое стимулирование недропользователей, государственно-частные партнерства, гарантированные закупки РЗ в гохран и формирование стратегического резерва металлов.

Заместитель гендиректора АО «Наука и инновации» Геннадий Сарычев охарактеризовал текущее состояние и проблемы развития РЗМ.

По его словам, заявлять, что технический прогресс без РЗМ невозможен, – это уже аксиома. Из-за того, что легкая группа не находила спроса, страны стали исследовать новые возможности их применения. Так, например, ядерная медицина невозможна сейчас без лютеция, – самого редкого из РЗМ. Рост потребления РЗМ могут вызвать рост экологических требований к топливу (и, следовательно, рост использования катализаторов крекинга нефти, а также автокатализаторов и присадок к дизельному топливу), энергосберегающих технологий (рост потребления люминофоров), новых материалов и сплавов, электронных приборов и их компонентов. Расширение атомной энергетики требуют гадолиния и эрбия.

В 2010 году, когда «Росатом» совместно с правительством создали программу развития РЗМ, были надежды на то, что рынок вырастет со 120 тыс. тонн до 600 тыс. тонн РЗМ. Однако пока резкого роста нет: прогноз экспертов и участников по спросу на 2020 год сохраняются на уровне 180 тыс. тонн.

Геннадий Сарычев напомнил, что СССР занимался полным циклом производства РЗМ от разработки месторождений до готовой продукции, занимая около 15% мирового рынка готовой продукции. Сейчас объем рынка редкоземельного сырья составляет $5,3 млрд, тогда как рынок готовой продукции с использованием РЗМ – $4,1 трлн. Россия же в настоящее время может продавать лишь коллективные карбонатные концентраты.

Сейчас объем рынка редкоземельного сырья составляет $5,3 млрд, тогда как рынок готовой продукции с использованием РЗМ – $4,1 трлн. Россия же в настоящее время может продавать лишь коллективные карбонатные концентраты.

Единственная высокотехнологичная сфера, связанная с РЗМ, где Россия может представлять интерес для мирового рынка – это дезактивация руд редкоземельных металлов. Так, например, Китай обращается в «Росатом» с проблемой дезактивации руд.

По мнению ученых «Росатома», основные проблемы производства РЗМ в России – технологическое отставание (более15 лет отсутствовали систематические исследования и разработки по созданию новых и совершенствованию действующих технологических схем, новых видов технологического оборудования в области РЗЭ), преобладание легких РЗМ над тяжелыми в месторождениях, которые – снова напомнил господин Сарычев – расположены в неблагоприятных условиях. В сфере переработки отсутствуют производства по разделению РЗМ, а доступ к большим деньгам, за счет которых можно было бы их создать, ограничены. Кроме того, за 15 лет возник дефицит кадров, которые могли бы работать в отрасли.

Кроме того, за 15 лет возник дефицит кадров, которые могли бы работать в отрасли.

По словам Геннадия Сарычева, «Росатом» до сих пор представляет собой единственную в стране структуру, способную обеспечить технологическую базу и полный объем компетенций для добычи и производства РЗМ.

Заведующий сектором освоения и использования новых минеральных ресурсов Института экономики и промышленного производства СО РАН Николай Самсонов тоже повторил, что наиболее дефицитны в современной действительности РЗМ тяжелой группы. Наиболее дефицитны в 2016 году году, по оценке Roskill Information Service Ltd. И IMCOA, неодим (5 тонн), европий (120-150 тонн) и диспрозий (900-1000 тонн). Один из вариантов развития отрасли РЗМ в России – развивать и дальше работу Ловозерского ГОКа и связанного с ним в производственной цепочке Чепецкого механического завода, где в новом цехе по разделению РЗЭ можно было бы производить индивидуальные оксиды и другие соединения.

Второй вариант – менять технологию для переработки апатитов Хибинского месторождения. Однако за 30 лет эта проблема так и не была решена, поэтому сложно ждать, что в ближайшие годы ситуация изменилась.

Однако за 30 лет эта проблема так и не была решена, поэтому сложно ждать, что в ближайшие годы ситуация изменилась.

Третий вариант, который господин Самсонов считает наиболее перспективным, – это отработка месторождения Томтор. Запасы участка Буранный содержат 1.2 млн сухой руды с содержанием Nb2O5 – 6,7%, La2O3 – 9,5%, Y2O3 – 0,6%, а суммы оксидов РМЗ – 10,1%, Sc2O3 – 0,05%.

«Томтор – это, конечно, 72 широта, но не так страшен черт, как его малюют. Всего в 30 км – дорога 4 класса. ГОК там никто строить не будет. Речь идет о небольшом горнодобывающем предприятии», – заверил Николай Самсонов. Томтор уникален тем, что полезный компонент – это природный концентрат, который не требует обогащения, и концентрации которого увеличиваются вместе с глубиной

По его словам, это месторождение содержит 92% РЗМ цериевой группы, но можно выделять целые пласты и блоки, где соотношение ЛРЗМ и ТРЗМ становится почти пропорциональным (не 1 к 10, а 1 к 2) и привел пример рудного блока размером около 1 млн тонн. Именно возможность выделять рудные блоки, где проблема содержаний легких и тяжелых РЗМ нивелируются, может быть решением для того, чтобы отработка Томтора была рентабельной, уверен он. Технология разработана, недорога.

Именно возможность выделять рудные блоки, где проблема содержаний легких и тяжелых РЗМ нивелируются, может быть решением для того, чтобы отработка Томтора была рентабельной, уверен он. Технология разработана, недорога.

Модератор поинтересовался у Николая Самсонова: если переработка концентрата должна вестись на базе предприятия в Краснокаменске объемом 100 тыс. тонн руды, куда можно будет направить готовую продукцию (8-9 тыс. тонн)?

Тот отметил, что комбинат не сможет перерабатывать 150 тыс. тонн в первый год. Поставленная для предприятия задача – производить 7-8 тыс. тонн РМЗ к 2020 году. «Куда девать – интересный вопрос. За производство РЗМ отвечает бизнес», – уклонился от ответа ученый.

На вопрос попробовал ответить один из участников дискуссии: «Какие возможности в мире устроить свою продукцию? Маунтин Пасс закрыт. Войти в мировой рынок – гигантская задача. Никто там не ждет».

Николай Самсонов предположил, что, возможно, если бы в России было организовано производство высокочистых металлов, это был бы шанс выйти на мировой рынок. Другой вопрос – какова цена.

Другой вопрос – какова цена.

В дискуссию вступил научный руководитель проектного офиса «редкие и редкоземельные металлы» ВНИИХТ (входит в «Росатом») Валерий Косынкин. По его словам, крупные промышленные проекты вполне могут увеличить спрос на РЗМ. Так, В 60-е годы XX века вырос спрос на церий и неодим. Именно в этовремя американцы проводили нефтепровод из Аляски в США. А церий и неодим, напомнил Валерий Косынкин, повышают холодостойкость стали.

«А может, нет смысла развивать громадные месторождения? Может, начать с малых объектов? А не сразу на Томтор?» – полюбопытствовал один из участников дискуссии.

«В таком случае – а почему нельзя развивать крупное месторождение и добывать селективно, которые сейчас конъюнктурны?» – парировал Николай Самсонов.

«Ну потому что для Томтора надо, чтобы зарубежные компании включили его в свои производственные планы», – объяснил его оппонент.

Про разработку Томтора высказался начальник управления гидрометаллургии АО «Полиметалл Инжиниринг» Николай Воробьев-Десятовский. По его словам, проблема не в том, чтобы разделить РЗМ. И не в том, чтобы производить редкоземельные металлы в чистом виде – по его словам, в этом нет необходимости, так как они на воздухе окисляется. Проблема с Томтором даже не в том, «куда денем РЗМ». «Даже если предположить, что они никому не будут нужны вообще, там есть ниобий», – пояснил он. По его словам, 200 тыс. тонн (по вынимаемой массе) достаточно для того, чтобы насытить отечественный рынок ниобием, который, в основном, импортируется в Россию из Бразилии.

По его словам, проблема не в том, чтобы разделить РЗМ. И не в том, чтобы производить редкоземельные металлы в чистом виде – по его словам, в этом нет необходимости, так как они на воздухе окисляется. Проблема с Томтором даже не в том, «куда денем РЗМ». «Даже если предположить, что они никому не будут нужны вообще, там есть ниобий», – пояснил он. По его словам, 200 тыс. тонн (по вынимаемой массе) достаточно для того, чтобы насытить отечественный рынок ниобием, который, в основном, импортируется в Россию из Бразилии.

Для отрасли же важно, что в России нет собственных методик и стандартов, с помощью которых можно было бы определять содержания РЗМ. «Я не встречал методику, как определять сумму РЗМ», – признался он.

Директор программы развития ресурсов Uranium One (входит в «Росатом») уверен, что российские проекты РЗМ пока экономически несостоятельны. Он припомнил, что лет 5 назад был вовлечен в отрасль от добычи до готовых чистых соединений. Анализировали все источники за рубежом. «Сырьевики говорили – да, много объектов, они комплексные – но их экономика не выдерживает», – подчеркнул он и отметил, что пока заявления «Акрона» о том, что предприятие будет производить РЗМ из своих апатитов, – это лишь заявления.

«Сырьевики говорили – да, много объектов, они комплексные – но их экономика не выдерживает», – подчеркнул он и отметил, что пока заявления «Акрона» о том, что предприятие будет производить РЗМ из своих апатитов, – это лишь заявления.

Первый замдиректора ВИМС заверил, что пока в России не заработает производство готовой продукции, например, телефонов, Россия неконкурентоспособна. Китайцы смогли полностью захватить рынок РЗМ, потому что у них действует программа made in China до 2030 года. Поэтому, пока в России не заработает собственная промышленность, которая будет потреблять РЗМ, можно «сколько угодно строить иллюзии. Томтор – это политическое решение. Надо только пожелать удачи тем, кто за это взялся. А что дальше – никто особо не знает», – признал он.

Россия хранила большие суммы денег со многими странами. Сотни миллиардов из них сейчас заморожены.

The Data Point

Центральный банк России больше не может поддерживать курс рубля, что чревато проблемами для экономики страны.

Моника Хершер и Джо Мерфи

Добро пожаловать в The Data Point, серия от команды NBC News Data Graphics, которая объясняет часть последних новостей с помощью диаграмм и визуальных эффектов.

Центральный банк России хранил крупные суммы денег в активах из других стран, свидетельствуют данные Банка России. Но после того, как санкции со стороны многих из этих стран были нацелены на валютные резервы России, решение держать так много активов за границей теперь возвращается, чтобы укусить Россию.

Сотни миллиардов иностранных активов, включая государственные ценные бумаги и иностранные депозиты, могли быть использованы для поддержки рубля и предотвращения инфляции, считают эксперты. Но санкции заморозили часть этих активов, а когда рубль упал после вторжения России в Украину, эксперты говорят, что ничто не могло это остановить. Россия не могла получить доступ к своим деньгам. Курс рубля упал до самого низкого значения более чем за два десятилетия.

Россия не могла получить доступ к своим деньгам. Курс рубля упал до самого низкого значения более чем за два десятилетия.

По последним данным, более 71 миллиарда долларов замороженных активов, больше, чем в любой другой стране, находятся во Франции. На долю Японии приходится 58 миллиардов долларов замороженных активов.

Девальвация рубля окажет каскадное воздействие на россиян, считает Марк Тейлор, профессор и декан бизнес-школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе. По мере падения курса рубля растет инфляция.

«Суть в том, что жизнь в России для этих граждан станет более жесткой в ближайшие несколько месяцев», — сказал Тейлор. «Цены взлетят до небес, а в магазинах закончатся товары».

Золотовалютные резервы важны для экономики России, потому что они сохраняют свою стоимость даже при падении рубля. Если бы у России был доступ к своим федеральным резервам, она могла бы поддерживать стоимость рубля, продавая резервы и скупая российскую валюту.

«Теперь они не могут этого сделать», — сказал Тейлор.