Тема 1. Общая схема доменного процесса 1

1.1. Цели и задачи доменного процесса 1

1.2. Устройство доменной печи 2

1.3. Общая схема работы доменной печи 5

1.3.1. Шихтовые материалы 5

1.3.1.1. Железорудные материалы 6

1.3.1.2. Флюсы 6

1.3.1.3. Твердое топливо 8

1.3.2. Комбинированное дутье 9

1.3.3. Продукты доменной плавки 10

1.3.3.1. Чугун 10

1.3.3.2. Шлак 10

1.3.3.3. Колошниковый газ 11

1.3.4. Выводы 12

1.4. Показатели работы доменной печи 13

1.5. Доменные чугуны 14

1.5.1.

Классификация чугунов по назначению.

1.5.2. Химический состав передельных, литейных и специальных чугунов. 15

1.5.2.1. Передельные чугуны 15

1.5.2.2. Литейные чугуны 17

1.5.2.3. Специальные чугуны. 19

Общая схема доменного процесса

Цели и задачи доменного процесса

Для того, чтобы иметь полное представление о доменном процессе и в целом о доменном производстве, необходимо первоначально познакомиться с общей схемой. Это позволит затем рассматривать отдельные элементы, имея представление об их месте в общем комплексе разнообразных процессов, протекающих в доменной печи, и общей технологической схеме производства чугуна.

Целью

доменного производства является

получение высококачественного чугуна

(заданного состава с низким содержанием

примесей) с наименьшими топливно-энергетическими

затратами и максимальной (заданной)

производительностью. Требование

минимальных топливно-энергетических

запасов станет более очевидно при

рассмотрении общей схемы доменного

производства, объемов производства,

расходов сырья на производство 1 тонны

продукции и цен на сырье.

Основной продукт доменной плавки – чугун. Следует отметить, что существуют также технологии доменной плавки, основным продуктом которых является шлак. Например, продукт бокситной плавки – шлак, используется для получения высококачественного бетона.

Устройство доменной печи

Основным агрегатом для извлечения железа из железных руд является доменная печь.

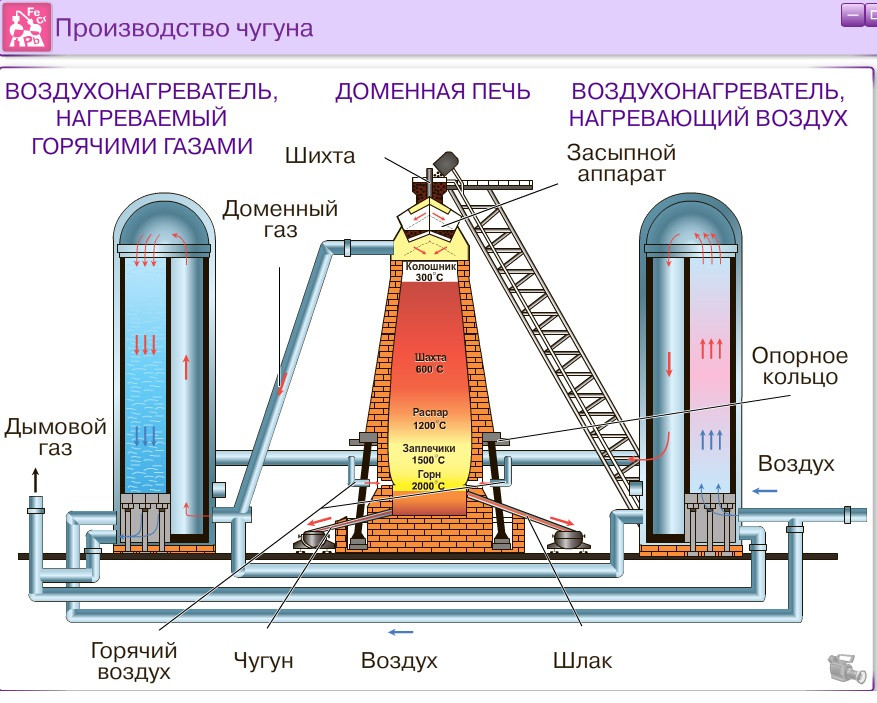

По принципу работы доменная печь относится к плавильным печам шахтного типа, печам, рабочее пространство которых вытянуто по вертикали, а горизонтальное сечение – окружность. Течение процессов в шахтных печах основано на противотоке материалов и горячих газов.

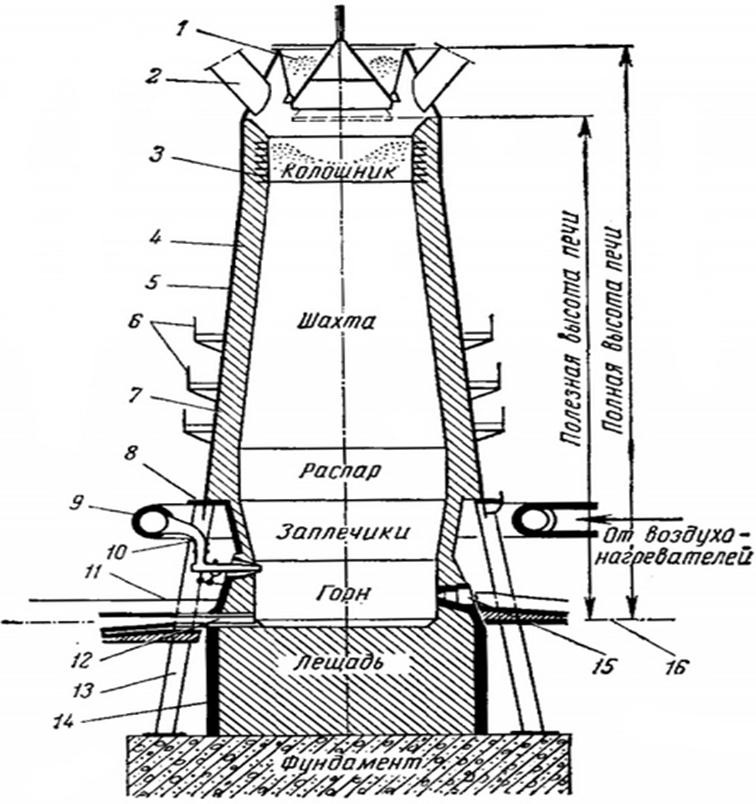

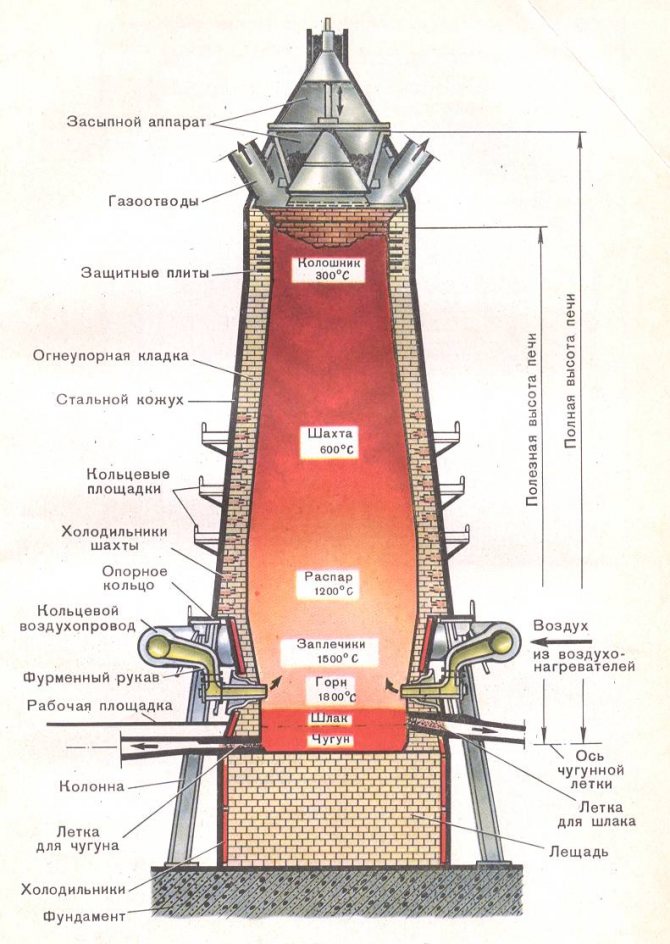

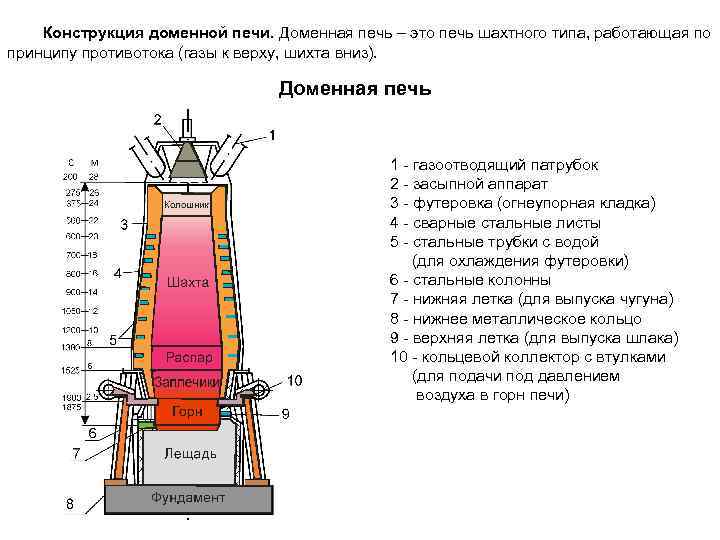

Очертание рабочего пространства печи в вертикальном осевом сечении называется профилем. Профиль печи в зависимости от их геометрического очертания и технологического назначения делится на пять частей (рис. 1.1 -1).

Верхняя

часть печи, имеющая цилиндрическую

форму, называется колошником (К). Колошник

доменной печи оборудован колошниковым

устройством. Колошниковое устройство

представляет собой комплекс

металлоконструкций, различного назначения

и включает в себя устройства для подачи

и загрузки материалов в печь, газоотводы

для равномерного отвода газов из печи

(не менее 4), устройства для производства

ремонтных и монтажных работ. Засыпной

аппарат загрузочного устройства доменной

печи служит для загрузки и распределения

материалов в доменной печи. При этом он

герметично закрывает печь и изолирует

ее внутренне пространство от атмосферы.

Колошниковое устройство

представляет собой комплекс

металлоконструкций, различного назначения

и включает в себя устройства для подачи

и загрузки материалов в печь, газоотводы

для равномерного отвода газов из печи

(не менее 4), устройства для производства

ремонтных и монтажных работ. Засыпной

аппарат загрузочного устройства доменной

печи служит для загрузки и распределения

материалов в доменной печи. При этом он

герметично закрывает печь и изолирует

ее внутренне пространство от атмосферы.

О

Рис. 1.1‑1. Доменная печь

сновной частью печи по объему является шахта (Ш), представляющая собой усеченный конус. Наиболее широкая часть печи, имеющая форму цилиндра, распар (Р) переходит в заплечики (З) в форме обратного усеченного конуса.

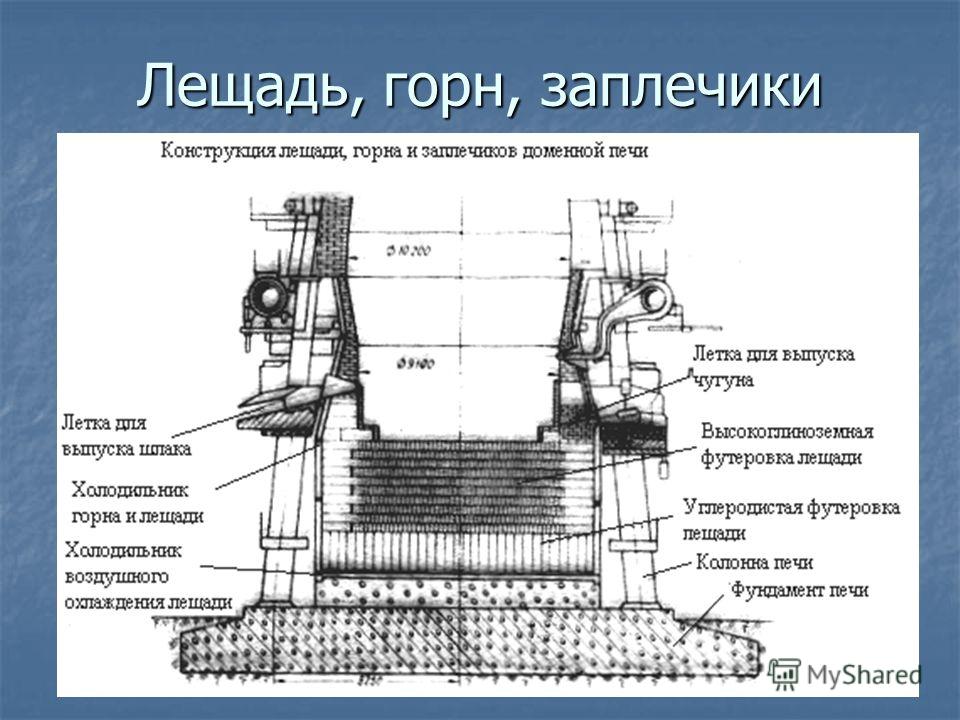

Нижняя

часть печи, имеющая форму цилиндра,

называется горном (Г). Горн в свою очередь

подразделяется на верхний и нижний горн

или фурменную зону и металлоприемник,

соответственно. В верхней части горна

имеется большое число (30…40) равномерно

распределенных по окружности фурменных

отверстий (Ф), через которые из кольцевого

воздухопровода 5 в печь через специальные

приборы – фурмы подают дутье. Подину

металлоприемника называют лещадью. Часть металлоприемника ниже чугунной

летки носит название зумпфа или “мертвого”

слоя. Эта зона, заполненная жидким

металлом, защищает лещадь от

высокотемпературных процессов,

протекающих в горне. Нижний горн

оборудован чугунными и шлаковыми летками

– устройствами для выпуска чугуна и

шлака. Летки для выпуска чугуна делают

в стенке горна над зумпфом в виде

прямоугольных каналов размеров 250…300

х 450…500 мм, в которых высверливают

отверстия в углеродистой футеровке

металлоприемника диаметром 50…60 мм.

Отверстие для отработки верхнего шлака

– шлаковую летку, делают в горне на

отметке, определяемой при расчете

профиля печи. Диаметр шлаковой летки

обычно составляет 50…65 мм в зависимости

от диаметра горна печи.

Подину

металлоприемника называют лещадью. Часть металлоприемника ниже чугунной

летки носит название зумпфа или “мертвого”

слоя. Эта зона, заполненная жидким

металлом, защищает лещадь от

высокотемпературных процессов,

протекающих в горне. Нижний горн

оборудован чугунными и шлаковыми летками

– устройствами для выпуска чугуна и

шлака. Летки для выпуска чугуна делают

в стенке горна над зумпфом в виде

прямоугольных каналов размеров 250…300

х 450…500 мм, в которых высверливают

отверстия в углеродистой футеровке

металлоприемника диаметром 50…60 мм.

Отверстие для отработки верхнего шлака

– шлаковую летку, делают в горне на

отметке, определяемой при расчете

профиля печи. Диаметр шлаковой летки

обычно составляет 50…65 мм в зависимости

от диаметра горна печи.

Такая конфигурация рабочего пространства сложилась в процессе совершенствования технологического агрегата, и создает наиболее благоприятные условия для протекания аэродинамических и физико-химических процессов.

Доменная

печь снаружи заключена в металлический

кожух, состоящий из ряда цилиндрических

и конических поясов. Металлоконструкции

печи опираются на фундамент, который

служит для равномерной передачи давления

печи с загруженными в нее сырыми

материалами на грунт.

Металлоконструкции

печи опираются на фундамент, который

служит для равномерной передачи давления

печи с загруженными в нее сырыми

материалами на грунт.

Внутренняя часть печи выложена огнеупорным кирпичом, сохранность которого в течение нескольких лет эксплуатации обеспечивается системой охлаждения. Огнеупорная кладка служит для уменьшения тепловых потерь и предохранения кожуха печи от различных воздействий: температурные напряжения, давление газов, шихты и жидких продуктов плавки, химическое воздействие, абразивное воздействие опускающихся шихтовых материалов и восходящего потока газа, несущего большое количество пыли, и т. п.

Размеры

составных частей доменной печи определяют

ее рабочее пространство, так называемый

ее полезный объем. Полезный объем равен

объему печи от оси чугунной летки до

засыпного устройства в его крайнем

опущенном положении. Расстояние от

этого уровня до оси чугунной летки,

называется полезной высотой печи. Эти

параметры профиля печи: полезный объем

печи и полезная высота печи, а также

соотношения диаметров колошника, распара

и горна определяют конфигурацию профиля

печи и являются ее характеристикой.

Размеры средней доменной печи объемом 2002 м3.

Элементы профиля | Диаметр, м | Высота, м |

Колошник | 7,3 | 3,0 |

Шахта | — | 18,1 |

Распар | 10,9 | 3,0 |

Заплечики | — | 1,7 |

Горн | 9,8 | 3,7 |

Доменная

печь установлена на фундаменте

(железобетонный армированный массив,

рассчитанный на огромные нагрузки,

жароупорный бетон) высотой до 10 м. Учитывая размеры колошникового устройства

— до 15…18 м, можно представить, что доменная

печь является очень серьезным сооружением

высотой порядка 60 м.

Учитывая размеры колошникового устройства

— до 15…18 м, можно представить, что доменная

печь является очень серьезным сооружением

высотой порядка 60 м.

Самая большая доменная печь – ДП № 5 ЧерМК. Ее объем – 5580м3, полезная высота – 33,5 м, диаметр распара – 16 м.

Современная доменная печь – это сложнейший технологический комплекс, включающий в себя непосредственно доменную печь, а также основное и вспомогательное оборудование, назначение которого определяется технологическими задачами доменного производства.

Устройство доменной печи: конструкция, принцип работы

Доменная печь и ее использование при производстве чугуна

Доменная печь предназначена для выплавки чугуна.

Схема доменного процесса.

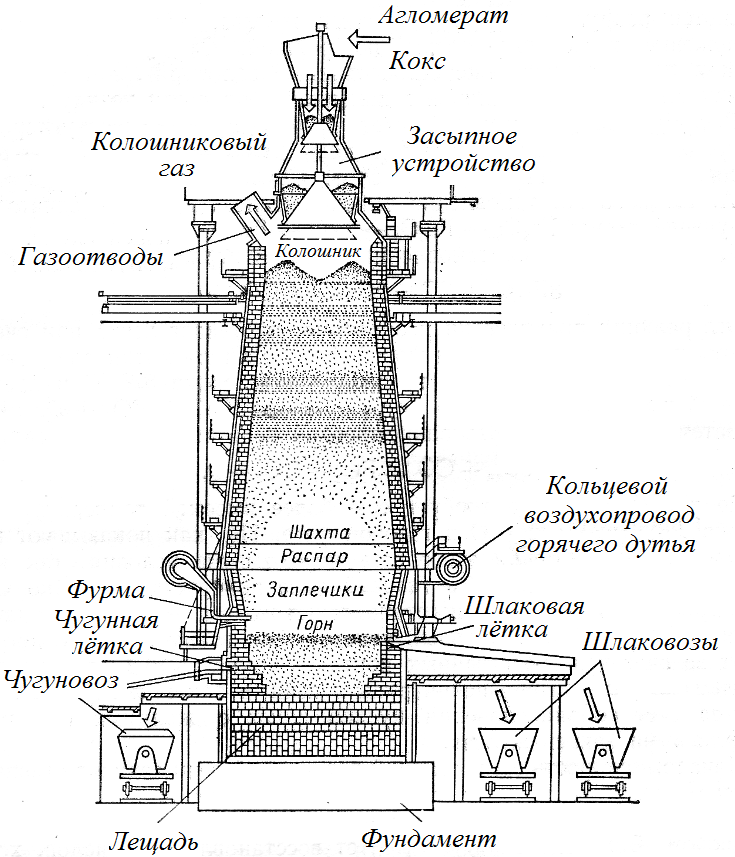

Суть этого процесса состоит в том, что в печи происходит восстановление оксидов железа, которые находятся в исходном материале — руде, продуктами сгорания топлива — водородом, оксидом углерода и твердым углеродом. Устройство доменной печи шахтного типа не отличается большой сложностью. Она состоит из нескольких деталей.

Устройство доменной печи шахтного типа не отличается большой сложностью. Она состоит из нескольких деталей.

Конструкция печи

Верхняя часть доменной печи называется колошником. Он оборудован газоотводами, служащими для удаления колошникового газа. Сюда посредством специального засыпного аппарата загружается сырье.

Под колошником располагается шахта, имеющая вид усеченного конуса, расширяющегося книзу. Такая форма позволяет упростить процесс поступления в нее сырья из колошника. В шахте специальным образом подготавливается исходное сырье из окислов руды восстанавливается железо.

Самая широкая часть доменной печи носит название распар. Здесь плавится пустая порода флюса и руды, за счет чего из них получается шлак.

Следующая часть печи представляет собой усеченный конус, расширяющийся кверху. Называется она заплечики. В этом отделении конструкции заканчивается шлакообразование, оставляя в нем некоторое количество флюса и твердого топлива.

Горение поступившего сверху топлива происходит в горне. Он также служит для накопления чугуна и шлака, которые находятся в жидком состоянии.

Он также служит для накопления чугуна и шлака, которые находятся в жидком состоянии.

Чтобы происходило сжигание топлива, необходим горячий воздух. Он поступает в печь от воздухонагревателей посредством кольцевого воздуховода, проходя через фурмы. Дно горна, носящее наименование лещадь, располагается на массивном фундаменте из железобетона. Здесь происходит накапливание шлака и чугуна. По окончании процесса плавки чугун и шлак выпускаются по специальным желобам через летки, предназначенные для этого, в ковши.

Принцип работы доменной печи

Схема доменной печи.

Конструкция доменной печи устроена таким образом, что шихта попадает в чашу через засыпное устройство, выполненного в виде небольшого конуса, расположенного вверху. Далее из чаши, попадая на большой конус при его опускании, шихта поступает в печь. Такая система не позволяет газу из доменной печи проникать в окружающую среду. После загрузки малый конус и воронка для приема сырья поворачиваются на угол, кратный 60 градусам. Это необходимо для того, чтобы шихта распределялась равномерно.

Это необходимо для того, чтобы шихта распределялась равномерно.

Металлургическая печь продолжает работать, шихта расплавляется и спускается дальше вниз, освобождая место для новых порций сырья. Полезный объем домны должен быть всегда полностью заполнен. Современная доменная печь может иметь полезный объем от 2000 до 50000 м³. Ее высота может достигать 35 м, что почти втрое больше ее диаметра. Такая конструкция придумана неслучайно: принцип работы доменной печи основан на движении материалов и газов навстречу друг другу, что позволяет увеличивать использование тепла до 85%.

Горн и лещадь выполняются из кирпича, имеющего в своем составе большое количество глинозема или из углеродистых блоков. Они расположены внутри стального кожуха и постоянно в процессе работы охлаждаются водой, поступающей по двум водопроводным системам из холодильников особой конструкции. Причем когда первая система работает, вторая в это время находится в резерве. Заплечики, шахта и распар изготавливаются из шамотного кирпича.

Колошник отделан плитами из стали, полости внутри которых полностью заполнены шамотом, а купол печи — плитами из чугуна.

Дополнительные элементы доменной печи

Устройство доменной печи схема.

В процессе работы требуются вспомогательные устройства и механизмы, обеспечивающие качественную плавку чугуна. Необходимыми являются устройства для подъема и загрузки исходного сырья в печь.

Доменная печь требует постоянного обслуживания, особенно при выпуске шлака и чугуна. Для этого приспособлены литейные дворы, которые оборудованы мостовыми кранами. Нагрев воздуха для работы печи, высокая температура плавки при меньшем количестве воздуха обеспечивают воздухонагреватели. К примеру, в печь, имеющую полезный объем 2000 м³, такое оборудование должно подавать в минуту 3800 м³ воздуха, температура которого составляет 1200 градусов. Пар, образующийся за счет поступления воздуха в воздухонагреватель, должен быть постоянно влажным. Значение этого показателя регулируется при помощи автоматической системы.

Сжатый воздух, который необходим для сжигания топлива, поступает в печь благодаря воздуходувным машинам. Его давление на колошнике у современных печей достигает 25 МПа. Очистка колошникового газа происходит посредством газоочистителя.

В чем заключается доменный процесс

Устройство доменной печи:1. Горячее дутьё.2. Зона плавления (заплечики и горн).3. Зона восстановления FeO (распар).4. Зона восстановления Fe2O3 (шахта).5. Зона предварительного нагрева (колошник).6. Загрузка железорудных материалов, известняка и кокса.7. Доменный газ.8. Столб железорудных материалов, известняка и кокса.9. Выпуск шлака.10. Выпуск жидкого чугуна.11. Сбор отходящих газов.

Для успешной плавки чугуна в доменной печи должны всегда соблюдаться основные моменты. Во-первых, температура по всему объему печи и тепло должны обеспечивать протекание требуемых реакций в нужном месте и в определенное время. Это происходит за счет движения навстречу друг другу двух потоков. Газ от сгорания топлива поднимается снизу вверх, а шихта, нагревающаяся теплом газа, спускается сверху вниз. Во-вторых, шлак должен образовываться только тогда, как закончится восстановление железа и необходимых примесей из руды. Здесь важно правильно подобрать тугоплавкость шлака сорту чугуна. Это необходимо для того, чтобы шлак преждевременно не сплавил руду, что приведет впоследствии к изменению состава чугуна и может вызвать сбой в процессе плавки.

Это происходит за счет движения навстречу друг другу двух потоков. Газ от сгорания топлива поднимается снизу вверх, а шихта, нагревающаяся теплом газа, спускается сверху вниз. Во-вторых, шлак должен образовываться только тогда, как закончится восстановление железа и необходимых примесей из руды. Здесь важно правильно подобрать тугоплавкость шлака сорту чугуна. Это необходимо для того, чтобы шлак преждевременно не сплавил руду, что приведет впоследствии к изменению состава чугуна и может вызвать сбой в процессе плавки.

Началом данного процесса является горение топлива. При взаимодействии с кислородом, природный газ и углерод кокса сгорают, образуя значительное выделение тепла.

C + O2 = CO2 + Q; CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + Q

Происходит взаимодействие продуктов сгорания с коксом в соответствии с реакциями:

CO2 + C = 2CO — Q; H2O + C = CO + H2 — Q

В этой смеси окись углерода — главный восстановитель железа из оксидов железа. Чтобы увеличить производительность печи, воздух, поступающий в печь, увлажняют, за счет чего увеличивается количество восстановителя. При поднятии газы, температура которых достаточно высока, нагревают шихту. Сами они при этом охлаждаются приблизительно до 300-400 градусов. Шихта двигается вниз навстречу газу. Когда температура достигнет приблизительно 570°С, происходит восстановление оксидов железа. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов по схеме: Fe2O3 -> Fe3O4 -> FeO -> Fe.

Чтобы увеличить производительность печи, воздух, поступающий в печь, увлажняют, за счет чего увеличивается количество восстановителя. При поднятии газы, температура которых достаточно высока, нагревают шихту. Сами они при этом охлаждаются приблизительно до 300-400 градусов. Шихта двигается вниз навстречу газу. Когда температура достигнет приблизительно 570°С, происходит восстановление оксидов железа. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов по схеме: Fe2O3 -> Fe3O4 -> FeO -> Fe.

Эти химические реакции определяет температура. Восстановление оксида железа происходит твердым углеродом (прямое восстановление), водородом и оксидом углерода (косвенное восстановление). В первом случае процесс осуществляется в зоне распара при наличии высоких температур в соответствии с реакцией: FeO + C = Fe + CO — Q.

Во втором случае, при косвенном восстановлении, реакция происходит при более низкой температуре в верхней части печи: 3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2 + Q; Fe3O4 + CO = 3Fe O + CO2 — Q; Fe O + CO = Fe + CO2 + Q.

Образование шлака

При требуемой температуре железо, восстановленное из руды, при определенных реакциях растворяет углерод. За счет этого происходит снижение температуры плавления, и железо расплавляется при температуре приблизительно 1300°С. Получившийся сплав, соприкасаясь с коксом, насыщается такими элементами, как кремний, фосфор, углерод, марганец, восстанавливаемые из руды. Насыщение серой происходит при температуре 1200 градусов из кокса. Внизу печи при сплавлении флюсов, пустой породы руды и золы образуется шлак, содержащий в составе окислы тех же элементов, что и сплав. Состав шлака, как и чугуна, определяется составом исходной шихты. Из-за того, что шлак имеет меньшую плотность, он располагается на поверхности чугуна.

Готовый чугун выпускается из печи через летку каждые 3-4 часа. Шлак также выпускается через другую летку через 1-2 часа. Летки открываются посредством специального устройства, а потом их закрывают огнеупорным составом. Чугун и шлак сливается в специальные ковши и чаши. Далее чугун отправляется в цех — мартеновский или кислородно-конвертерный, — где происходит его дальнейшая обработка.

Продукты, получаемые в результате доменного процесса

Самым главным продуктом, получающимся в результате плавки, являются чугуны, которые бывают разных видов — литейные и передельные. Они имеют различное содержание компонентов, в зависимости от чего происходит их дальнейшее использование.

Наряду с основным продуктом при плавке получаются дополнительные продукты — шлак, колошниковый газ и колошниковая пыль. Шлак используется для изготовления строительных материалов. К примеру, если его вылить в воду, получится материал, имеющий мелкозернистую структуру. Впоследствии его применяют для производства кирпичей, цемента и других материалов.

Впоследствии его применяют для производства кирпичей, цемента и других материалов.

Колошниковый газ, образующийся при сгорании топлива, очищается специальным методом от пыли и частиц руды. Его применяют в качестве топлива в доменных печах и котлах, работающих на воде или на пару. Если смешать колошниковый газ с природным, то его можно использовать в мартеновских печах.

http://youtu.be/pRxW8rlILeU

Еще одним продуктом доменной плавки является колошниковая пыль. Она содержит в своем составе от 40 до 50% железа и широко применяется при агломерации.

(i) Нарисуйте аккуратную маркированную схему доменной печи, используемой для извлечения железа, и укажите различные зоны. (ii) Какова роль кокса и известняка при добыче чугуна? 13 видео рукаават ке!

Дата обновления: 27 июня 2022 г.

Текст Решение

Решение

(i)

Диаграмма и маркировка

Зона горения подразумевает 1773 K или 1500°C

Зона плавления подразумевает 1473 K — 1573 K или 1200°C−13090°C — 1273 k или 900°C−1000°C

Зона восстановления 873 K означает 600°C

(ii) Кокс подразумевает топливо или восстановитель

Известняк подразумевает флюс

Ответ

Пошаговое решение от экспертов, которые помогут вам разрешение сомнений и отличные оценки на экзаменах.

Связанные видео

во время извлечения железа в взрывную печь,

18699735

Текстовый раствор

Во время экстракции железа в взрывной печи,

19295346

Текстовый раствор

Написать. происходящие в разных зонах доменной печи при извлечении железа.

113073142

Запишите реакции, протекающие в различных зонах доменной печи при извлечении железа. Чем чугун отличается от чугуна?

160819664

Напишите реакции, протекающие в различных зонах доменной печи при извлечении железа.

160819952

Напишите аккуратную схему доменной печи и укажите различные температурные зоны для извлечения железа.

380769975

Нарисуйте четкую схему доменной печи для извлечения железистого гематита и напишите реакции, протекающие в зоне шлакообразования.

380770129

Дают добычу железа с помощью доменной печи.

449642021

Текст Решение

Запишите реакции, протекающие в различных зонах доменной печи при извлечении железа.

571112126

Текст Решение

Какова роль известняка и кокса в добыче железа в доменной печи?

576997477

Нарисуйте четкую схему доменной печи и опишите и опишите реакцию, происходящую при вытяжке чугуна в печи при.

(и) 600∘С

(ii) 900°C−1000°C.

576997502

Нарисуйте схему доменной печи, используемой для добычи железа.

628692646

Массовое соотношение обожженной руды, кокса и известняка, подаваемых в доменную печь при производстве чугуна, составляет железа.

642519389

Весовая доля обожженной руды, кокса и известняка, подаваемых в доменную печь при производстве чугуна, составляет

643143937

Построение диаграммы доменной печи с помощью FactSage 8.2

31 января 2023 г. 31 января 2023 г. Жоао Резенде

Распечатать 🖨

Так называемая диаграмма доменной печи показывает, какие фазы стабильны в различных зонах доменной печи в зависимости от условий температуры и атмосферы внутри печи [1] . Это в основном фазовая диаграмма, где объемная доля CO представлена по оси X, а температура представлена по оси Y, которую можно легко получить с помощью модуля фазовой диаграммы FactSage. Эта диаграмма также называется диаграммой Баура-Глеснера, поскольку она является базовой диаграммой в теории доменной печи и очень помогла в ее дальнейшем развитии и оптимизации в последние десятилетия [1,2] .

Это в основном фазовая диаграмма, где объемная доля CO представлена по оси X, а температура представлена по оси Y, которую можно легко получить с помощью модуля фазовой диаграммы FactSage. Эта диаграмма также называется диаграммой Баура-Глеснера, поскольку она является базовой диаграммой в теории доменной печи и очень помогла в ее дальнейшем развитии и оптимизации в последние десятилетия [1,2] .

После запуска модуля «Фазовая диаграмма» вводятся компоненты в окне компонентов, как показано на Рисунок 1.

Рисунок 1После выбора «Поиск данных» в главном меню мы затем выбираем для рассматриваемого здесь простого примера только FactPS в качестве термохимической базы данных (Рисунок 2) .

Рисунок 2После нажатия «Далее» мы выбираем переменные температуры и состава системы в окне меню, как показано на Рисунок 3 .

Рисунок 3 Обратите внимание, что мы не выбираем все возможные соединения в газовой фазе или все возможные твердые соединения, как указано в 9. 0111 Рисунки 4 и 5. Мы ограничили выбор фаз, чтобы учесть только стехиометрические соединения и газовые соединения, изначально предусмотренные для диаграммы Баура-Глеснера, поскольку она учитывает только стехиометрические реакции. Обратите также внимание, что мы фиксируем количество железа на малой мольной доле, X(Fe) = 0,001.

0111 Рисунки 4 и 5. Мы ограничили выбор фаз, чтобы учесть только стехиометрические соединения и газовые соединения, изначально предусмотренные для диаграммы Баура-Глеснера, поскольку она учитывает только стехиометрические реакции. Обратите также внимание, что мы фиксируем количество железа на малой мольной доле, X(Fe) = 0,001.

Щелчком по расчету мы создадим диаграмму, как показано на Рисунок 6.

Рисунок 6 На диаграмме показаны его характерные вилкообразные линии, разделяющие области, в которых стабильны металлическое железо, цементит, гематит и магнетит. Мы зафиксировали X(Fe) = 0,001, чтобы получить резкий переход между различными областями. Если мы увеличим значение X(Fe), переход между различными соединениями железа трансформируется: то, что раньше было 3-фазными линиями, станет 3-фазными областями, как это можно заметить в тройной фазовой области «Fe+FeO+газ». в Рисунок 7 ниже.