Затерянный архипелаг: Алтайский край глазами ботаника

: 25 Янв 2010 , Мир глазами науки , том 30, №6

Природа Алтайского края давно и глубоко преобразована человеком. Уцелевшие от антропогенной трансформации участки природных экосистем похожи на разрозненные островки в «море» сельскохозяйственных земель: они образуют своеобразный «архипелаг», невидимый глазу стороннего наблюдателя, но не менее интересный и разнообразный, чем далекие тропические острова. Алтайский край – один из наиболее населенных и освоенных сибирских регионов, во многом остается для ученых «белым пятном». В то же время данные об экосистемах юго-востока Западной Сибири важны для понимания закономерностей устройства и функционирования растительного покрова всей Сибири в целом, а также динамики биосферы в глобальных климатических изменениях. Все это побудило ученых Центрального сибирского ботанического сада СО РАН начать в этом регионе планомерные ботанико-географические исследования

Все это побудило ученых Центрального сибирского ботанического сада СО РАН начать в этом регионе планомерные ботанико-географические исследования

В настоящее время представить себе исходный облик ландшафтов Алтайского края, каким он был до освоения его человеком, довольно трудно, а подчас и невозможно. Монотонный пейзаж сельскохозяйственных полей, с унылой однообразностью прерываемый рукотворными лесополосами, – вот картина, открывающаяся взору путешественника. Ближе к горам Алтая и Салаира пейзаж оживляется, появляются холмы и горы, нередко покрытые хвойным или лиственным лесом. Но большая часть этих лесных массивов неоднократно вырубалась и страдала от многочисленных пожаров. Современная структура и состав сохранившихся лесов отражают в большей степени историю хозяйствования, нежели естественно-исторические условия их формирования. И лишь сравнительно небольшие изолированные участки леса, по разным причинам избежавшие антропогенного воздействия, все еще хранят ценнейшую информацию о естественных лесных экосистемах этого края.

Вероятно, именно эстетическая непривлекательность и кажущаяся простота равнинного Алтая и есть одна из основных причин, по которой исследователи-натуралисты прошлых времен торопились пересечь эти однообразные ландшафты в стремлении добраться как можно быстрее до загадочных гор Алтая и Казахстана. Большинство современных ученых-естествоиспытателей в этом смысле с ними солидарны.

В то же время данные об экосистемах юго-востока Западной Сибири важны для понимания закономерностей устройства и функционирования растительного покрова всей Сибири в целом, а также динамики биосферы в глобальных климатических изменениях. Ведь именно здесь мы встречаем, по крайней мере, два явления планетарного уровня, что хорошо просматривается на космических снимках и мелкомасштабных географических картах территории края. Во-первых, здесь находится значительная часть контактной полосы между Западно-Сибирской равниной и Алтае-Саянской горной областью, во-вторых – самый большой в Азиатской России барьер на пути западного переноса воздушных масс.

На сегодняшний день растительный мир Алтайского края, несмотря на мощный антропогенный пресс, сохранил свое базовое биологическое разнообразие. Так, местная флора высших сосудистых растений насчитывает около двух тысяч видов (где-то 40 % от флоры всей Сибири), не считая около 300 заносных видов. Многообразие ландшафтов края определило и разнообразие его растительности: вы встретите здесь практически весь спектр сибирских экосистем – от опустыненных степей до субальпийских лугов и высокогорных тундр. Все это побудило ученых Центрального сибирского ботанического сада СО РАН начать в этом регионе планомерные ботанико-географические исследования.

Степь да степь…

Несмотря на то что западная часть Алтайского края гордо называется Степным Алтаем, степи здесь отнюдь не господствуют. Обычно они располагаются вблизи деревень со всеми вытекающими отсюда последствиями. Найти на равнине настоящую степь и при этом находящуюся под слабым влиянием человека, да еще площадью более гектара, – сложная, а зачастую неразрешимая задача. Тем не менее поиск таких экосистем исключительно важен: сохранившиеся массивы целинных степей служат эталонами, по которым можно оценить масштаб антропогенного воздействия в историческом прошлом и организовать систему мониторинга в настоящем.

Обычно они располагаются вблизи деревень со всеми вытекающими отсюда последствиями. Найти на равнине настоящую степь и при этом находящуюся под слабым влиянием человека, да еще площадью более гектара, – сложная, а зачастую неразрешимая задача. Тем не менее поиск таких экосистем исключительно важен: сохранившиеся массивы целинных степей служат эталонами, по которым можно оценить масштаб антропогенного воздействия в историческом прошлом и организовать систему мониторинга в настоящем.

Обычно среди агроландшафтов исследователи обнаруживают лишь остатки полноценных биоценозов, которые редко сохраняют все основные черты базовых экосистем. В этом отношении работа ботаников на степных равнинах сходна работе криминалистов, пытающихся по разрозненным уликам восстановить полную картину недавнего прошлого. Уцелевшие от антропогенной трансформации участки природных экосистем похожи на разрозненные островки в «море» сельскохозяйственных земель: они образуют своеобразный «архипелаг», невидимый глазу стороннего наблюдателя, но не менее интересный и разнообразный, чем далекие тропические острова.

В Алтайском крае на относительно небольшой территории мы можем найти сообщества от сухих, бедных злаковников казахстанского облика до богатых и красочных луговых степей, равнинные и горные степи, а также их многочисленные варианты на песчаных, засоленных и каменистых местообитаниях. Эти уцелевшие участки естественных биоценозов хотя и могут быть схожи по типу растительности и составу флоры, но, как и острова в океане, обладают своеобразием, которое нельзя определить по космическим снимкам и тематическим картам. При полевых исследованиях ученый ощущает себя первооткрывателем, находится в предвкушении пусть небольшого, но открытия или сюрприза в виде находки нового или редкого для этой территории растения. И зачастую эти ожидания оправдываются.

Так, все участники ботанической экспедиции ЦСБС СО РАН в 1995 г. испытали несказанное удивление, когда на границе Алтайского края и Казахстана, на берегу ничем не примечательного оз. Большой Тассор (Угловский р-он) обнаружили красочные ландшафты пустынного облика. Изучение флоры этого небольшого участка повергло в еще большее изумление: здесь была обнаружена большая группа ирано-туранских видов растений, для которых котловина озера явилась северо-восточной границей ареала.

Большой Тассор (Угловский р-он) обнаружили красочные ландшафты пустынного облика. Изучение флоры этого небольшого участка повергло в еще большее изумление: здесь была обнаружена большая группа ирано-туранских видов растений, для которых котловина озера явилась северо-восточной границей ареала.

Учитывая небольшие размеры этой территории, ее можно считать местом наибольшей концентрации редких видов растений в пределах Алтайского края или даже всей Сибири. Уникальность, интересная история развития и ранимость этого биоценоза позволили ученым выступить с предложением о создании в окрестности оз. Большой Тассор заповедной территории. И в 1999 г. здесь был организован комплексный заказник.

Ковыли под соснами

Самой заметной и удивительной природной достопримечательностью края являются, наверное, ленточные сосновые боры. На физико-географической карте или космоснимке взгляд невольно притягивается к серии взаимно параллельных полос, наискось пересекающих равнинные территории. Когда-то эти полосы были сплошными лентами травяных сосновых боров, служивших источником древесины и древесного угля для жителей края. Несколько веков хозяйствования в этих лесах не могли не оставить следа. Сейчас это, скорее, не ленты, а цепочки вытянутых в линию островков относительно малонарушенных лесных массивов, где все еще можно полюбоваться на вековые сосны, под пологом которых укрываются степные ковыли.

Когда-то эти полосы были сплошными лентами травяных сосновых боров, служивших источником древесины и древесного угля для жителей края. Несколько веков хозяйствования в этих лесах не могли не оставить следа. Сейчас это, скорее, не ленты, а цепочки вытянутых в линию островков относительно малонарушенных лесных массивов, где все еще можно полюбоваться на вековые сосны, под пологом которых укрываются степные ковыли.

Успеху геосистемных исследований во многом способствовала возросшая доступность данных космической съемки вместе с развитием технологий зондирования Земли и возможностей Интернета. На снимках земной поверхности Алтайского края можно увидеть все сохранившиеся участки природных комплексов, разбросанные среди бескрайних полей

При движении вдоль такой полосы с северо-востока на юго-запад, от «острова» к «острову» можно заметить закономерную смену растительного покрова от типично лесных трав и зимне-зеленых кустарничков до степных засухоустойчивых видов. Если сосновые боры с их обильным брусничником и сплошным моховым покровом на севере края напоминают таежные леса, то южные боры сходны с сосновыми лесами Северного Казахстана.

Если сосновые боры с их обильным брусничником и сплошным моховым покровом на севере края напоминают таежные леса, то южные боры сходны с сосновыми лесами Северного Казахстана.

Древний дюнный рельеф, сохранившийся под пологом этих лесов, создает пестрый узор местообитаний, которые подчас занимают очень контрастные по своей экологии виды растений: в близком соседстве здесь могут расти степной астрагал, таежный папоротник и болотная осока. На этих территориях бедные песчаные почвы соседствуют с переувлажненными и сильно засоленными землями. Иногда кажется, что напряженность и динамичность природных процессов в этой естественной лаборатории ощущается буквально физически.

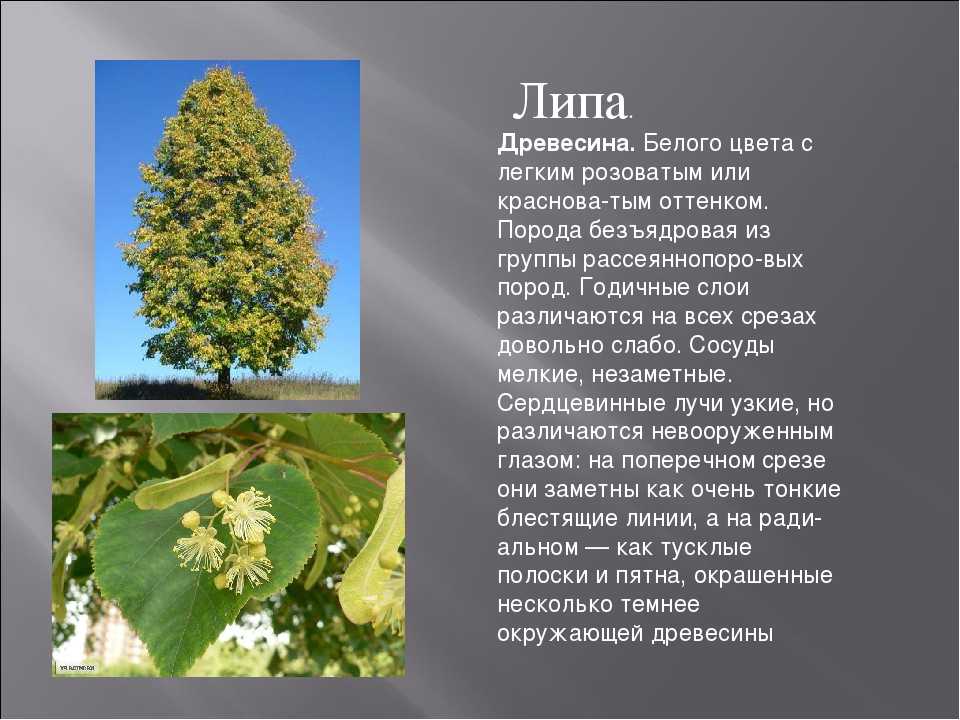

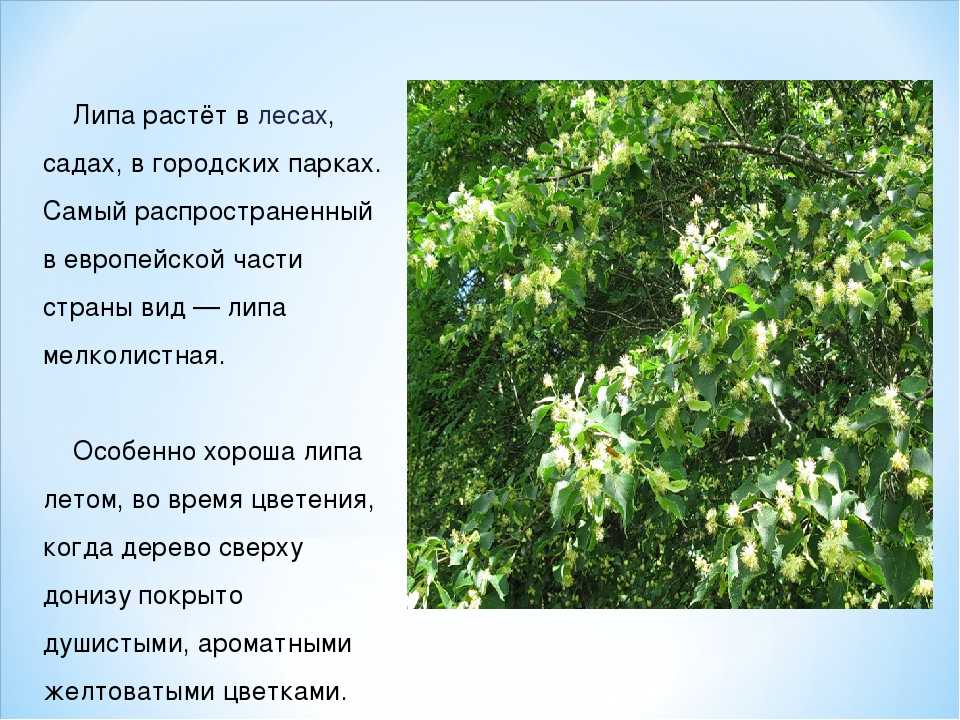

Всем хорошо известен уникальный липовый остров, расположенный в Горной Шории, а вот о том, что свой липовый остров есть и на территории Алтайского края, знают далеко не все. Примерно 60 га в Удинском лесничестве Аламбайского лесхоза на территории Салаирского кряжа занято уникальными липовыми лесами из сибирской липы – единственного сибирского широколиственного дерева. Деревья липы достигают здесь 20—22 метров в высоту и 34—36 сантиметров по диаметру, хорошо цветут и плодоносят. Всходы липы постоянно обильно появляются под пологом леса, но, по-видимому, они массово гибнут после первой перезимовки.

Деревья липы достигают здесь 20—22 метров в высоту и 34—36 сантиметров по диаметру, хорошо цветут и плодоносят. Всходы липы постоянно обильно появляются под пологом леса, но, по-видимому, они массово гибнут после первой перезимовки.

Особое своеобразие сибирским липовым лесам придает присутствие здесь ряда видов растений и грибов, не встречающихся в других частях Сибири, но обычных для широколиственных лесов Европы и Дальнего Востока. Согласно современным представлениям, эти виды в Сибири рассматриваются как реликты предшествующих геологических эпох. Наличие таких неморальных реликтов (от лат. nemorum – дуб) давно будоражит умы сибирских ботаников. Леса, где реликтовые растения и грибы встречаются в больших количествах, рассматривают как уникальные остатки хвойно-широколиственных лесов плиоцена, пережившие в особых убежищах эпохи похолоданий.

Казалось бы, само присутствие типичного широколиственного дерева должно неопровержимо свидетельствовать о наличии в прошлом соответствующей лесной среды. Однако если обратиться к биологическим особенностям липы, то оказывается, что это дерево – единственное среди широколиственных деревьев России, способное формировать специализированные подземные корневища (ксилоризомы). Поэтому липа может эффективно размножаться вегетативным путем и неограниченно долго существовать в лесных сообществах в качестве ползучего кустарника.

Однако если обратиться к биологическим особенностям липы, то оказывается, что это дерево – единственное среди широколиственных деревьев России, способное формировать специализированные подземные корневища (ксилоризомы). Поэтому липа может эффективно размножаться вегетативным путем и неограниченно долго существовать в лесных сообществах в качестве ползучего кустарника.

Такая способность к вегетативному размножению в полной мере присуща и липе сибирской. В окрестностях алтайского «липового острова» можно неоднократно наблюдать липу под пологом осиново-пихтового леса, где она представлена низкорослыми кустами вегетативного происхождения высотой до полуметра, иногда соединенными длинными подземными ксилоризомами. Сама же роща, по свидетельствам местного населения, возникла на месте сплошных предвоенных рубок, то есть имеет вторичный характер. Можно предположить, что способность к образованию жизненной формы низкорослого кустарника и, особенно, способность к вегетативному разрастанию сыграли решающую роль в выживании этого вида в неблагоприятной для него обстановке. И все же вопрос о происхождении и генетическом родстве этих удивительных лесов все еще остается открытым.

И все же вопрос о происхождении и генетическом родстве этих удивительных лесов все еще остается открытым.

Алтайское Средиземноморье

Из всей лесной растительности края более всего название «архипелаг» подходит для березовых колков. В силу особенностей рельефа и климата территории березовые леса, расположенные на равнинах Кулунды и Приобского плато, всегда, даже в доисторическую эпоху, представляли собой небольшие участки, вкрапленные в степное окружение.

Вот тут-то в полной мере и проявляются эффекты островной биогеографии! Почти каждый колок уникален и неповторим по своей структуре и составу. В зависимости от особенностей рельефа березовые колки располагаются либо в центре неглубоких блюдцеобразных западин, либо по северным склонам глубоко врезанных балок. В обоих случаях они представляют собой типичные градиентные экосистемы, когда внутри относительно однородного лесного массива имеется выраженный градиент условий вдоль склона или от центра западины к ее периферии.

Благодаря этому в колках поддерживается очень высокий уровень видового разнообразия: число видов высших сосудистых растений достигает 80—100 на 100 м2. Периферия колка играет роль буфера по отношению к его внутренней части, существенно сглаживая колебания внешних экологических условий. Именно поэтому в центральной части колков высока вероятность обнаружения необычных видов растений – свидетелей иных, отличных от современных, условий формирования этих ландшафтов.

Удивительная находка была сделана сравнительно недавно на островах и в приозерной равнине Кулундинского озера: караганники – естественные кустарниковые сообщества с доминированием караганы древовидной, расположившиеся на подветренных склонах невысоких продолговатых повышений, сложенных опесчаненными грунтами.

Вообще кустарниковый тип растительности Западной Сибири в пределах лесной, лесостепной и степной зон до сих пор остается наименее изученным. Оказалось, что в караганниках Центрально-Кулундинской низменности полностью отсутствуют виды лесной флоры. По своему флористическому составу эти сообщества тяготеют к растительности настоящих и луговых степей, однако по структуре сообществ и экологическому составу флоры караганники резко отличаются от степных сообществ.

Оказалось, что в караганниках Центрально-Кулундинской низменности полностью отсутствуют виды лесной флоры. По своему флористическому составу эти сообщества тяготеют к растительности настоящих и луговых степей, однако по структуре сообществ и экологическому составу флоры караганники резко отличаются от степных сообществ.

Алтайские сообщества с доминированием караганы можно рассматривать как аналоги шибляков – своеобразного типа растительности, возникшего еще в Древнем Средиземноморье и представленного засухоустойчивыми и теплолюбивыми кустарниками и низкорослыми деревьями. Подобно тому как шибляки являются экологически связующим звеном между дубравами Южной Европы и вечнозелеными кустарниками засушливого Средиземноморья, караганники на юге Западной Сибири представляют ранее неизвестное промежуточное звено между наиболее сухими травяными сосновыми и березовыми лесами и кустарниковыми вариантами луговых и настоящих степей.

И, конечно, наиболее известными и привлекательными для туристов являются горные и высокогорные ландшафты юга Алтайского края, представляющие северо-западный «фас» Алтае-Саянской горной области. Здесь мы наблюдаем классическую высотную смену растительности, где по мере набора высоты степной пояс сменяется лесостепным, затем лесным, субальпийским и, наконец, поясом горных тундр.

Здесь мы наблюдаем классическую высотную смену растительности, где по мере набора высоты степной пояс сменяется лесостепным, затем лесным, субальпийским и, наконец, поясом горных тундр.

В двух последних поясах часто встречаются разнообразные представители группы аркто-альпийских видов, являющихся свидетелями прошлых ледниковых периодов, когда растительность равнинных тундр контактировала с растительностью горных тундр, «спустившихся» на равнину благодаря похолоданию климата.

Следует отметить, что по теории замечательного российского ботаника А. И. Толмачева и наша сибирская темнохвойная тайга первоначально сформировалась также в горах, а затем «спустилась» на равнину. В этом отношении растительность Алтайского края предоставляет нам неоценимый материал для воссоздания истории формирования всего живого мира Сибири.

Иммигранты под прицелом

За последнее столетие флора края обогатилась многими новыми видами – можно сказать, что богатство видов растительного мира постоянно увеличивается благодаря разнообразной хозяйственной деятельности человека. Но вот вопрос – действительно ли это «богатство»? Многие из вновь появляющихся видов ведут себя агрессивно: они встраиваются в естественные сообщества и меняют их структуру и состав.

Но вот вопрос – действительно ли это «богатство»? Многие из вновь появляющихся видов ведут себя агрессивно: они встраиваются в естественные сообщества и меняют их структуру и состав.

Наиболее ярким примером может служить американский клен, активно возобновляющийся под пологом естественных сосновых лесов и создающий условия, не приемлемые для нормального возобновления сосны. Многие виды-иммигранты с удивительной скоростью завоевывают участки, на которых человек уничтожает естественную растительность. Так, за два последних десятилетия мы наблюдаем активное продвижение на восток такого сорного растения, как циклахена (

Эффективность дальнейшей борьбы с агрессивными иммигрантами напрямую зависит от длительности их существования в данных ландшафтах. Важно держать процесс появления новых видов растений под контролем и проводить работу по оценкам возможных рисков в связи с внедрением каждого нового вида.

Важно держать процесс появления новых видов растений под контролем и проводить работу по оценкам возможных рисков в связи с внедрением каждого нового вида.

Система мониторинга за природными явлениями с каждым годом становится все более актуальной. Растительное сообщество составляет живую и динамичную подсистему биосферы, чутко реагирующую на изменения природных условий. Во многих местах мы наблюдаем замену одних растительных сообществ другими. Наиболее ярко это проявляется в смене лесов лугами и степями, обсыхании озер и зарастании освободившихся пространств галофитными растениями.

Помимо таких очевидных индикаторов можно исследовать менее явные изменения, например, преобразования в возрастной структуре популяций ключевых видов растений, – это позволяет обнаружить сдвиг экологических режимов на начальных стадиях. В этом отношении растительный покров может предоставить нам комплекс индикаторов, процессов опустынивания, глобальных изменений климата.

Можно ли сохранить для будущих поколений уникальную природу Алтайского края и неповторимую красоту его естественных ландшафтов? Для ответа на этот вопрос необходимо междисциплинарное изучение экосистем Алтайского края, неотъемлемой частью которых являются ботанические исследования.

В рамках таких исследований нужно оценить, какая часть биологического разнообразия края уже безвозвратно потеряна, и что нужно сделать, чтобы сохранить уцелевшее. Для этого необходимо провести зонирование территории с выделением участков, имеющих различный режим охраны (заповедники, заказники, памятники природы и т.п.), зон контролируемого использования ресурсов и традиционного землепользования; участков миграционных путей животных и растений; зон водонакопления и водосборных территорий верховий рек, водоохранных и противоэрозионных земель; активно используемых территорий, в том числе населенных пунктов с прилегающими рекреационными территориями и сельскохозяйственных земель.

Работа предстоит большая: ведь несмотря на то что природа Алтайского края уже многие годы изучается специалистами различных направлений, многие из ее объектов все еще ждут своих исследователей.

Литература

Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений. Барнаул, 2006. 262 с.

Лащинский Н. Н. Растительность Салаирского кряжа. Новосибирск, 2009. 263 с.

Королюк А.Ю., Пристяжнюк С. А., Платонова С. Г. Сообщества пустынного типа на юго-востоке Западной Сибири // Бот. журн. 2000. Т. 85, № 2. С. 97—105.

Зеленая Книга Сибири: редкие и нуждающиеся в охране растительные сообщества. Новосибирск, 1996. 396 с.

Королюк А. Ю. Охрана биоразнообразия растительности степного биома Западной Сибири // Сибирский экологический журнал. 1994. Т.1, № 6. С. 589—594

: 25 Янв 2010 , Мир глазами науки , том 30, №6

Липа сибирская — Сибирский мёд с предгорья Саян

Деревья и кустарники, Дикорастущие медоносы, Летние медоносные растения / 13 февраля 2012 19 января 2013 / выращиваем липу, липа, липа мелколистая, липа сибирская, липовый мёд, медонос, медоносные растения, медоносы сибири, медосбор, нектарники, пасека, посадка липы, почва для липы, пчеловодство, пчеловодство сибири, пчелы, сибирские медоносы / 2 минут чтения

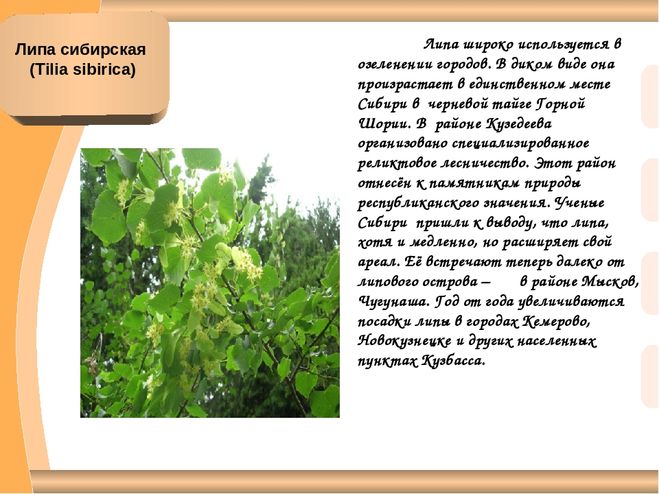

Относится к семейству липовых. В, Западной Сибири встречается только на юге Кемеровской области в черневой тайге на площади в 150 км2. Там она образует так называемый «липовый остров», растет вместе с осиной, пихтой и таежной травянистой растительностью. В этом месте находится много пасек, которые получают липовый мед. Кроме того, липа в небольшом количестве растет на Алтае.

В, Западной Сибири встречается только на юге Кемеровской области в черневой тайге на площади в 150 км2. Там она образует так называемый «липовый остров», растет вместе с осиной, пихтой и таежной травянистой растительностью. В этом месте находится много пасек, которые получают липовый мед. Кроме того, липа в небольшом количестве растет на Алтае.

Кроме липы сибирской, в Западной Сибири растет липа сердцевидная, или северная. Встречается она в небольшом количестве в Нарымском крае Томской области, в верховьях р. Оми — в Тюменской, Омской областях. Цветет также в июле.

Оба вида липы — сибирская и северная хорошо растут в городах. Липа сибирская культивируется в Томске, Барнауле, Новокузнецке, Новосибирске, липа северная — в Тюмени, Омске, Колпашеве, Томске. Высаживают ее и в полезащитные лесные полосы Западной Сибири как ценную подгоночную и почвоулучшающую породу.

Высокое дерево до 28 м высоты.

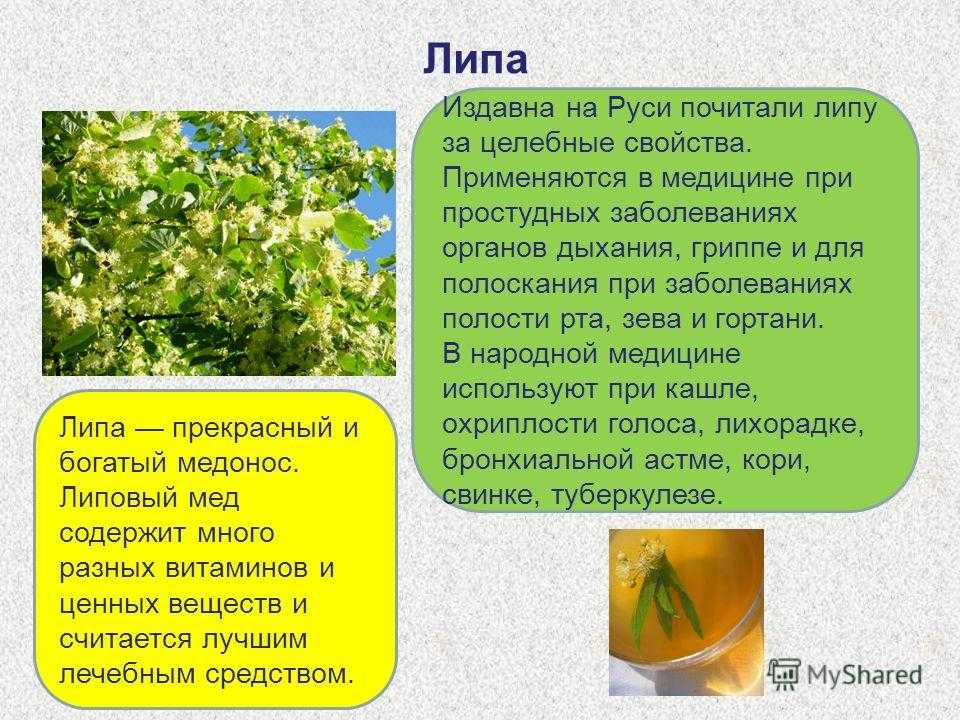

Цветение липы приходится на вторую половину июля и продолжается 14-15 дней.

По исследованиям Кемеровской пчеловодной станции, один цветок липы в среднем выделяет до 2 мг нектара, а одно дерево за время цветения может выделить до 4 кг нектара. Один гектар наиболее густых липовых насаждений выделяет до 800 кг нектара, или около 500 кг меда. Привес контрольного улья во время цветения липы доходил до 13кг в день, а медосборы до 100 кг и более на семью.

Пчелы очень хорошо посещают цветы липы обычно только в первую половину дня, так как позднее нектара в цветах не бывает.

Однако хороший медосбор с липы бывает не каждый год. Объясняется это большой чувствительностью липы к изменениям погоды. Особенно неблагоприятно влиют на нее июньские похолодания во время образования бутонов, которые в массе гибнут и осыпаются, не успевая расцвести. Цветы липы в холодные и ветреные дни выделяют мало нектара. Наиболее благоприятна для выделения нектара — жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха 22° при периодически проходящих грозах.

Липовый мёд с липы сибирской

Мед с липы светлый, почти белый, с тонким ароматом цветов липы, очень хорошего качества, относится к лучшим сортам.

Размножается липа преимущественно семенами и вегетативно, дает большую пневую поросль и корневые отпрыски. Но растет очень медленно и только с двадцатилетнего возраста начинает цвести. Поэтому при разведении липы около пасек лучше использовать или молодые дички из леса, или приобретать саженцы в лесопитомниках.

Липа требовательна к почве. Хорошо растет на суглинистых, подзолистых, черноземных почвах. Требовательна к влаге, но заболоченности не переносит.

Где взять саженцы Липы Сибирской?

Накопать самому. Найти место произрастания и накопать или приобретать саженцы в лесопитомниках.

Автор: Параева Л.К.

Источник: 24medok.ru

Greenspire Linden — Путеводитель по растениям

Энциклопедия растений

Tilia cordata

Узнать больше

Ландшафтный дизайнер

Выбор

AVN добивается успеха, помогая вам и вашему бизнесу добиться успеха.

6 местоположений

Специалисты по растениям

Для труднодоступных мест можно выбрать липу Greenspire ( Tilia cordata ‘Greenspire’). Этот вид может приспосабливаться к влажным или сухим почвам, выдерживает сильные ветры. Если вам нужно дерево, чтобы добавить к улице или тротуару, липа Greenspire — идеальный сорт. Благодаря своему однородному и аккуратному внешнему виду это дерево является идеальным дополнением к широкому спектру пространств.

Этот вид может приспосабливаться к влажным или сухим почвам, выдерживает сильные ветры. Если вам нужно дерево, чтобы добавить к улице или тротуару, липа Greenspire — идеальный сорт. Благодаря своему однородному и аккуратному внешнему виду это дерево является идеальным дополнением к широкому спектру пространств.

Атрибуты растений

Отличительной чертой лип являются желтые цветы, которые начинают цвести в начале лета. Вас будут угощать ароматным, пряным ароматом в течение всего сезона. Даже местные бабочки и пчелы слетаются к вам, чтобы насладиться этим деревом.

Когда времена года начинают меняться, темно-зеленые листья приобретают ярко-золотистый цвет. Осенью эти листья выглядят так, будто они светятся изнутри листвы. После летнего цветения цветы уступают место сердцевидным листьям, темным сверху и серо-зеленым снизу. Сильный централизованный ствол образует однородные ветви с тонкой коричневой корой.

Если вам нужно дерево для создания единого образа в парках и на автостоянках, то это дерево для вас. Многие люди выбирают этот вид из-за его приемлемого размера и изысканного очертания.

Многие люди выбирают этот вид из-за его приемлемого размера и изысканного очертания.

Ландшафтное использование

Липа Greenspire имеет пирамидальную форму и является одним из самых приспосабливаемых деревьев в стране. Эта липа преуспеет даже в этих суровых городских условиях. Все, что ему нужно, это полное солнце для оптимального роста. Эти липы — отличный выбор для тенистых деревьев. Вы можете добавить этот вид, чтобы подчеркнуть внутренний дворик, или посадить несколько из них, чтобы создать ряд. Липы Greenspire идеально подходят для фундаментных посадок, или их можно использовать в группе с другими деревьями.

Из этого дерева получается отличное уличное дерево благодаря контролируемому росту. Как только ветки окажутся на нужном уровне, вам не придется их обрезать. Для владельцев больших участков деревья можно сажать блоками или рядами. Вы хотите, чтобы деревья находились на расстоянии не менее 20 футов друг от друга по центру, когда вы измеряете от ствола до ствола.

Когда летом распускаются желтые цветы, вы можете насладиться пряным ароматом, привлекающим местных медоносных пчел. Из цветков липы пчелы создают ценный липовый сорт меда. Если вы любитель меда, это дерево станет идеальным дополнением к вашему открытому пространству.

Липа Гринспайр может расти в зонах устойчивости USDA с 3 по 7. Вы увидите липу Гринспайр во многих городских парках из-за ее приспособляемости к сухим или влажным почвам. После того, как корни укоренятся, дерево становится более устойчивым к засухе в течение первых нескольких лет. Однако в первые годы молодым деревьям потребуется умеренное количество воды. Если у вас есть вероятность засухи, вам нужно будет проверить уровень влажности молодого дерева.

Любую поддерживающую обрезку следует проводить с конца зимы до начала весны до того, как начнется новый сезонный рост. Вам не придется обрезать слишком много, так как дерево имеет тенденцию сохранять свою форму. Липа Greenspire может расти густой. Если вы хотите проредить крону, следует обрезать несколько внутренних ветвей. Удаляя несколько веток, вы можете ослабить крону и не дать ей стать слишком компактной.

Удаляя несколько веток, вы можете ослабить крону и не дать ей стать слишком компактной.

Как быстро растет липа Гринспайр? Это дерево будет расти со средней скоростью, прибавляя в высоту от 13 до 24 дюймов в год. В зрелом возрасте дерево достигает высоты 50 футов и имеет ширину 30 футов. При правильных условиях эти деревья могут жить 70 и более лет.

Дополнительная информация

Изображения растений

Это великолепное тенистое дерево имеет форму шпиля, которая сохраняется на протяжении всей жизни. Вы можете наслаждаться пряными, ароматными цветами, цветущими летом, когда у большинства деревьев сплошная зеленая листва. Эта порода деревьев неприхотлива и неприхотлива. Липа Greenspire станет отличным дополнением к патио, улице или большому двору. Не забудьте добавить это дерево в свой инвентарь.

Если вы хотите приобрести липу Greenspire для своего дома или бизнеса, свяжитесь с питомником Arbor Valley. У нас большой выбор деревьев, кустарников и растений, в том числе универсальная липа Greenspire. Наша команда может помочь вам выбрать правильное дерево для вашего пространства. Когда вы будете готовы сделать заказ, пожалуйста, не забудьте заполнить контактную форму.

Наша команда может помочь вам выбрать правильное дерево для вашего пространства. Когда вы будете готовы сделать заказ, пожалуйста, не забудьте заполнить контактную форму.

Особенности растения

- Ботаническое название: Tilia cordata Greenspire

- Зона устойчивости: 4

- Тип дерева: SHADE

- Размер Диапазон: Средний дерево (25-40 футов)

- Зрелая высота: 40 ′

- СПРОСКА

- Цвет листвы: Средний зеленый

- Осень Цвет: Желтый/Золотой

- Цветовой Цвет: ЖЕЛТЫ

- Декоративный фрукты: Нет

- 0017

- Скорость роста: Умеренная

- Устойчивость к растениям: Высокая адаптивность

- Отличительные особенности: Формальная пирамидальная форма, густая листва, весеннее цветение

Вопросы?

Интересует конкретная установка или есть вопросы?

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам через эту форму или по электронной почте, и мы ответим как можно скорее.

Добро пожаловать! Торговая сеть напитков

Торговая площадка B2B для расширения вашей потенциальной клиентской аудитории и расширения вашего глобального присутствия

BTN организует мероприятия и выставки B2B по всему миру, помогая брендам открывать новые рынки.

Устанавливает новый ориентир для покупателей и потребителей, чтобы открыть для себя отмеченные наградами бренды.

Получите доступ к полезной информации, новостям и эксклюзивному контенту от лидеров отрасли.

Платформы B2B BTN

Ведущие сети индустрии алкогольных напитков и каннабиса, помогающие покупателям и продавцам общаться.

International Cannabis Network

Мир каннабиса, где мы узнаем, как выйти на быстро развивающийся рынок каннабиса с напитками и пищевыми продуктами.

Посетите сайт

Сеть торговли напитками

Создание глобальных платформ и торговых площадок для индустрии напитков для обучения, налаживания связей и роста

Посетите сайт

Узнать больше

BTN SHOWS

Beverage Trade Network организует ежегодные выставки вина, пива и спиртных напитков, чтобы поставщики со всего мира могли связаться с потенциальными покупателями. Это идеальная международная платформа для поставщиков или экспонентов, которые хотят расширить свое распространение.

Это идеальная международная платформа для поставщиков или экспонентов, которые хотят расширить свое распространение.

Узнать больше

BTN КОНКУРСЫ

Торговая сеть напитков организовала различные конкурсы, призванные помочь производителям напитков и владельцам торговых марок стать ближе к покупателям, дистрибьюторам и розничным торговцам, которые могут вывести свою продукцию на рынок.

Подробнее

BTN MEDIA ASSETS

Beverage Trade Network также владеет медиа-активами для глобального охвата и отслеживания текущих тенденций и новостей в алкогольной индустрии, включая электронные журналы, каналы Youtube и подкасты Soundcloud

Узнать больше

Big Peat, шотландский виски

Сидра-дель-Верано

Водка Анестасия

Птичье вино

Благодаря BTN мы расширили нашу дистрибьюцию в шести штатах США всего за 6 месяцев.

Стив Бёрд / Bird Wines, Новая Зеландия

Спасибо за все советы, которые BTN предоставила для нашего нового бренда водки.

Виктор Агапов Водка Белаярус

BTN — это отдел продаж, который работает 24/7 и 365 дней, помогая нам расширять дистрибуцию по всему миру.

Вино из веточек / Аргентина

Мы используем BTN для поиска. Поставщики, которые связываются с нами, серьезно относятся к развитию своих брендов.

Майк Хопкинс мл. / Майк Хопкинс Дистрибьютор, США

Вау, вау, вау. Вы качаете BTN.

Оскар / Easy Wine Glass

Мы используем BTN для поиска брендов односолодового виски независимого производства.