ПТР — это… Что такое ПТР?

ПТРполупроводниковый терморезистор

ПТРподводно-технические работы

техн.

Словари: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с., С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ПТРпоказатель текучести расплава

Источник: http://www.kckk.ru/indexes/index1.htm

ПТРпусковой топливный распределитель

энерг.

- ПТ

- ПТР

полевой транзистор

- ПТ

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

- ПТР

Источник: http://www.minsvyaz.ru/_new-portal/site.shtml?id=2003

ПТРплан технического развития

техн.

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

ПТРпромысловый траулер-рефрижиратор

ПТРпротивотанковое ружье

Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с.

ПТРпротивотанковый район

Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. — М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. — 318 с.

ПТРпассивный телевизионный ретранслятор

правила типовых расчётов

фин.

ПТРправовая и техническая работа

техн., юр.

ПТРпочтовые и транспортные расходы

фин.

ПТРпроизводственный транспортный рефрижератор

транспорт

Источник: http://www.regnum.ru/news/1057857.html

- ПТ

- ПТр

Партия труда

с января 1993 по март 2001

Нидерланды, полит., РФ, Украина

- ПТ

Нидерланды

Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. — С.-Пб.: Политехника, 1997. — 527 с.

- ПТр

Источник: http://www.analitik.org.ua/analytics/reports/3dd6270a/3dda682e/

ПТРправила тяговых расчётов

ПТРПриморское телевидение и радио

филиал ВГТРК «ГТРК «Владивосток»»

г. Владивосток, морск., связь

Источник: http://zooclub.ru/news.php?id=595

Пример использования

Служба информации ПТР со ссылкой на АНН сообщила о том, что в селе Лазо (Дальнереченский район Приморского края) стая белок напала на дворнягу, которая вышла в лес со своим хозяином. Оголодавшие зверьки буквально разорвали собаку на куски.

Словарь сокращений и аббревиатур. Академик. 2015.

sokrasheniya.academic.ru

ПТР — это… Что такое ПТР?

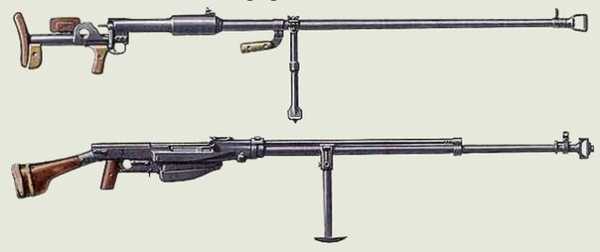

Противотанковое ружьё Симонова ПТРС-41Lahti L-39

Польское ружьё Ur. Обр.1935 karabin przeciwpancerny wzór 35 пoд патрон 7,92 ммПротивотанковое ружьё

(ПТР) — огнестрельное ручное оружие, характеризующеся большой дульной энергией пули и предназначенное для поражения бронетехники противника. Как правило, имеет калибр больше, чем у обычного стрелкового оружия (у ПТРД и ПТРС — 14,5 мм) и длинный ствол. Бронепробиваемость противотанковых ружей (до 30 мм брони) позволяла им бороться с легко бронированными целями. Некоторые виды оружия, классифицировавшиеся как ПТР, имели относительно большой вес и фактически конструктивно представляли собой мелкокалиберные противотанковые пушки (в частности немецкое ПТР 2,8/2 cm s.Pz.B.41 периода Второй мировой войны).Применение и оценка

Самые ранние противотанковые ружья — «Танкгевер M1918» — применялись в конце Первой мировой войны немцами против английских и французских танков. Эти ружья продемонстрировали крайне низкую эффективность — с помощью ПТР было уничтожено всего 7 французских танков. Относительной простоте изготовления ПТР, подвижности расчёта и удобства маскировки огневой точки соответствуют так же и низкая эффективность этого вида оружия.

Наиболее массово ПТР применялись во Второй мировой войне. Этот вид оружия применяли вооружённые силы Великобритании, Польши, Финляндии, Франции, Германии и СССР. Некоторые исследователи характеризуют применение ПТР в это время скорее как вынужденную замену недостающей противотанковой артиллерии, чем как эффективное и удобное оружие. Существует распространенное мнение, что спешная разработка в 1941 году в СССР ПТР связана не с их эффективностью, а с необходимостью обеспечить войска сколько-нибудь действенным средством борьбы с танками противника при потере значительной части противотанковых орудий в начальный период Великой отечественной войны. Однако, эта точка зрения разделяется далеко не всеми.

Перед войной на вооружение Красной Армии стали поступать противотанковые ружья Руковишникова, однако, Абвер провел блестящую операцию по дезинформации руководства Советского Союза. Советской разведке были подброшены документы с описаниями и чертежами «новейших» немецких танков с толщиной брони 100—150 мм. Учитывая это, руководство страны пришло к выводу, что в борьбе с этими танками будут не эффективны не только противотанковые ружья, но и средняя полевая артиллерия. На основании этого ПТРР с производства было снято.

Первые месяцы Великой Отечественной Войны показали, что 70-80 % немецких танков составляют танки старого образца Т-1, Т-2, а так же трофейные французские и чешские танки, имевшие противопульную броню. В условиях массированного наступления немецких бронетанковых и механизированных частей, возникла острая необходимость в возобновлении выпуска ПТР и поставок их в обороняющиеся войска. 8 июля 1941 года Главному Военному Совету вторично было представлено противотанковое ружье Руковишникова, но препятствием для выпуска ПТРР в условиях войны, послужили сложность конструкции и дорогое производство. Тогда Сталин срочно привлек к разработке нового ПТР В.Дегтярева и его ученика С.Симонова. Срок был предельно жесткий — месяц. На разработку новых образцов ПТР Дегтяреву и Симонову понадобилось всего 22 дня. В Наркомат вооружения были предоставлены два варианта ружей — противотанковое ружье Дегтярева и противотанковое ружье Симонова. 29 августа 1941 г. оба ружья находились на столе Сталина, решался вопрос, какой из двух образцов будет принят на вооружения. После испытательных стрельб и обсуждения нового оружия, Сталин принял решение о принятии на вооружение обоих образцов — ПТРД и ПТРС.

Уже в сентябре 1941 года первые образцы новых ружей были поставлены в войска для испытаний и получили положительную оценку военных. В конце октября, начале ноября ружья начали массово поступать на вооружение Красной Армии.

16 ноября 1941 г. в районе деревни Ширяево под Москвой принял неравный бой с немецкими танками 1075 стрелковый полк. Из противотанковых средств, не считая гранаты и бутылки с зажигательной смесью, на вооружении пехотинцев имелось всего 11 противотанковых ружей. В первом же бою, только огнем их ПТР, бронебойщики уничтожили 10 танков и несколько бронемашин врага. Как позже оказалось, отдельные танки насчитывали 15-18 пробоин. Характеристики прицельных приспособлений позволяли бойцам с минимальными стрелковыми навыками чувствовать себя на поле боя снайперами. Эффективный огонь по бронетранспортерам и легкобронированным танкам можно было вести с расстояния 150—200 метров. В боях на Курской Дуге неожиданно обнаружилось еще одно свойство ружья. Бронебойщик Денисов сбил с его помощью 2 (!) вражеских бомбардировщика. Этот эпизод лег в основу произведения М.Шолохова «Они сражались за Родину», по мотивам которого был снят одноименный художественный фильм.

В своем письме от 18 февраля 1942 г. Альберту Шпееру начальник генерального штаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер писал: «Состоящие на вооружении русских противотанковые ружья, значительно превосходят по эффективности наши PzB-39 калибра 7,92 мм. Необходимо в срочном порядке разработать собственное оружие аналогичного калибра». До принятия в конце войны Фаустпатрона, ничего более эффективного немцами так и не было создано. Солдаты вермахта с удовольствием использовали трофейные ПТРы под индексом PzB-783-R, что означало «русский».

Когда Красная Армия достигла своего превосходства в танках и противотанковой артиллерии, а так же с увеличением брони новейших немецких танков, противотанковые ружья постепенно потеряли свою актуальность. Выпуск ПТР был полностью прекращен в январе 1945 года.

Практика боевого применения ПТР еще раз доказала, что использование любого вида оружия актуально своевременно, в условиях определенного развития техники противника, для борьбы с которой оно предназначено.

Вместе с тем, что ПТР, хотя и с запозданием, но все таки с успехом заняло свою нишу в противотанковой борьбе на начальном этапе войны, оно обладало другим не менее положительным качеством. Присутствие противотанковых ружей оказывало огромную психологическую поддержку обороняющейся пехоте, позволяло справиться с таким негативным фактором как «танкобоязнь».

Невысокие пробивные возможности ружей заставляли вести огонь с минимальных дистанций, что было очень тяжело психологически. При этом заброневое действие их пуль в общем случае было ничтожным. В танк мало было попасть, мало было пробить броню, нужно было поразить экипаж или жизненно важные части танка. В общем случае немецкие танки и сопровождающие их пехотинцы безнаказанно расстреливали из пулеметов выдававших себя облаками пыли или снега от дульных тормозов ПТР бронебойщиков. Вполне типичным был случай, когда из бронебойной роты после первой же атаки немецкой танковой роты из 10 танков в живых не осталось ни одного человека, причём три немецких танка отступили невредимыми.

—Исаев А. В. Антисуворов. Десять мифов Второй мировой

Следует отметить, что уязвимыми для ПТР были многие танки СССР, союзников и Германии, имеющие противопульное бронирование. В частности, из характеристик бронирования можно сделать вывод о возможности уничтожения экипажа или повреждения важных узлов с помощью ПТР в советских танках Т-26, БТ, Т-40; немецких PzI и PzII. Уязвимых для противотанковых ружей мест в немецких PzIII и PzIV даже ранних модификаций было мало.

В Викитеке есть полный текст Уничтожай фашистские танки…Основное требование тактического применения противотанкового ружья — маневренность во всех случаях боя.

Легкость ружья, удобство переноски, несложное оборудование огневых позиций, возможность в качестве укрытия использовать естественные преграды — все это вместе делает расчет противотанкового ружья неуязвимым.—ГАБТУ КА «Уничтожай фашистские танки из противотанкового ружья»,

Воениздат НКО СССР, 1942

dic.academic.ru

Показатель текучести расплава термопластов (ПТР, индекс расплава)

Показатель текучести расплава (ПТР, индекс расплава) – условная величина, характеризующая поведение термопластичного полимера в вязкотекучем состоянии при переработке его в изделия.

Показатель текучести расплава определяется количеством материала (в граммах), выдавливаемого через стандартный капилляр экструзионного пластометра (вискозиметра) при определенных условиях и пересчитанного на время течения 10 мин.

Показатель текучести расплава определяют при условиях, регламентируемых ГОСТ 11645–73. По значениям ПТР можно ориентировочно оценить вязкость расплава термопласта в условиях испытаний.

Определение показателя текучести расплава

Определение показателя текучести расплава термопластов проводят на приборе ИИРТ-М. Принцип действия прибора основан на измерении скорости истечения расплава термопласта через калиброванный капилляр при определенном значении давления и температуры. Необходимое давление на материал создается при помощи поршня с грузом.

Прибор для определения ПТР (рис.1)состоит из нагревательного устройства, опорной плиты и стойки. В верхней части стойки закреплен кронштейн, поворачивающийся на оси, который фиксируется в определенном положении фиксатором. На свободном конце кронштейна смонтировано выдавливающее устройство, состоящее из штурвала 1 и ходового винта. На нижнем конце ходового винта крепится цанга, соединяющая ходовой винт и грузы 2 с поршнем 3. В цангу входят втулка и шарики, которые при поднятии втулки освобождают держатель грузов.

В приборе применяют стандартные капилляры 6 из закаленной стали длиной 8,0 мм и внутренним диаметром 2,095 или 1,180 мм, наружный диаметр должен допускать свободную установку в цилиндре 4 пластометра. Давление на полимер передается с помощью стального поршня 3 с направляющей головкой. Экструзионная камера обогревается нагревателем до 400°С.

Выдавливающее устройство работает следующим образом: при вращении штурвала против часовой стрелки винт вместе с цангой и закрепленным на ней поршнем с грузом опускается в канал, оказывает давление на полимер 5, под действием которого расплав будет вытекать. При вращении штурвала по часовой стрелке винт поднимается вверх.

Экструзионная камера вставлена в медный корпус и удерживается в нем благодаря конической поверхности. Тепло, необходимое для поддержания в экструзионной камере заданной рабочей температуры от 100 до 400°С, поступает от электрического проволочного нагревателя и контролируется платиновым термометром.

Регулятор температуры состоит из двух галетных переключателей и потенциометра, закрепленных на лицевой панели регулирующего устройства. Для наблюдения за вытекающей массой используется поворотное зеркало 10. Измерение скорости истечения массы расплава осуществляют при помощи секундомера.

Для испытаний различных термопластов прибор снабжен набором грузов, причем первый груз 3,19Н (0,325 кгс) представляет собой массу поршня. Остальные грузы вместе с поршнем и держателем грузов образуют следующие массы:

- А = 11,77 Н (1,20 кгс)

- А + № 2 = 21,19 Н (2,16 кгс)

- А + № 2 + № 3 = 37,28 Н (3,80 кгс)

- А + № 5 = 49,05 Н (5,00 кгс)

- А + № 5 + № 6 = 98,10 Н (10,00 кгс)

- А + № 6 + № 7 = 122,62 Н (12,50 кгс)

- А + № 2 + № 3 + № 5 + № 6 + №7 = 211,90 Н (21,60 кгс)

- А – обозначение массы поршня с держателем грузов

Для обеспечения фиксации грузов при установке их полного комплекта на держатель наибольший груз рекомендуется надеть сверху.

В комплект прибора входят: нож для среза экструдированного материала, стержень для чистки капилляра, стержень и ерш для чистки экструзионной камеры, поршень для уплотнения термопласта в экструзионной камере, воронки для загрузки термопластов в виде порошка или гранул.

Порядок работы на приборе ИИРТ-М

- Включают прибор в сеть за 1 ч до начала испытаний.

- Устанавливают с помощью датчика необходимую рабочую температуру, которую контролируют с помощью контрольного термометра, опущенного в канал. Если через 1 ч после включения прибора показания термометра будут отличаться от заданной температуры более чем на 0,5°С, следует скорректировать температуру с помощью корректора. После того как в экструзионной камере установится нужная температура, которая в течение 15 мин будет меняться не более чем на ±0,5°С, можно начинать испытания.

- Подбирают необходимые грузы для испытания конкретного термопласта, надевают их на держатель, предварительно освободив его посредством втулки, и вставляют держатель с грузом в цангу.

- В экструзионную камеру по окончании установления в ней заданной температуры загружают, тщательно утрамбовывая, навеску исследуемого материала.

- Затем поворачивают кронштейн влево до щелчка и, проворачивая штурвал против часовой стрелки, вводят конец поршня в цилиндр.

- После прогрева материала выдавливают с помощью штурвала одну треть массы из канала.

- Затем поднимают вверх до упора втулку и, вращая штурвал по часовой стрелке, приподнимают цангу вверх. При этом поршень с грузом освобождается и будет опускаться свободно вниз, создавая необходимое давление на полимер.

- Получив необходимое количество отрезков экструдата (не менее трех), освобождают капилляр и выдавливают оставшийся полимер из камеры.

- После каждого эксперимента необходимо чистить прибор в нагретом состоянии. Поршень вынимают из камеры и чистят с помощью бязи, прочищают капилляр, очищают экструзионную камеру вначале латунным поршнем, а затем с помощью ерша, обернутого бязью, до зеркального блеска. Во избежание повреждения поверхности поршня, экструзионной камеры или капилляра при удалении остатков термопластов нельзя употреблять абразивы или другие подобные материалы.

Экспериментальная часть

Оборудование и материалы: прибор ИИРТ-М, весы, полимерные термопластичные материалы.

Ход работы: В экструзионную камеру вставляют капилляр в соответствии с требованиями стандартов на материалы. Для полиэтилена и полистирола капилляр должен иметь внутренний диаметр 2,095±0,005 мм.

Перед испытанием для исследуемых материалов выбирают необходимую температуру и нагрузку в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Материал | Температура, °С | Груз, Н (кгс) |

| Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) | 190 | 21,019 (2,016) |

| Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) | 190 | 49,05 (5,00) |

| Полипропилен (ПП) | 190, 230, 260 | 21,19; 49,05; 98,10 (2,16; 5,00; 10,00) |

| Полистирол (ПС) | 200 | 49,05 (5,00) |

| Полиамид (ПА) | 230, 275 | 3,19; 11,77; 21,19 (0,325; 1,20; 2,16) |

Нагревают экструзионную камеру и поршень прибора до нужной температуры, выдерживают в течение 15 мин и вводят навеску испытуемого материала в канал прибора. Величина навески материала зависит от предполагаемого значения показателя текучести расплава (табл. 2).

Таблица 2

| ПТР, г/10мин | Масса образца, г | Интервалы времени между двумя отсечениями экструдируемого материала, с |

| До 0,5 | 4-5 | 240 |

| 0,5–1,0 | 4-5 | 120 |

| 1,0–3,5 | 4-5 | 60 |

| 3,5–10,0 | 6-8 | 30 |

| 10,0–25,0 | 6-8 | 10-15 |

| Свыше 25,0 | 6-8 | 5-15 |

По мере заполнения экструзионной камеры полимером с целью удаления пузырьков воздуха уплотняют материал с помощью специального латунного поршня. Порошкообразные полимеры рекомендуется предварительно спрессовать в таблетку.

После заполнения экструзионной камеры полимером сверху в канал вводят поршень с грузом и выдерживают не менее 4 мин. Время выдержки под давлением указано в стандартах на материал: для полиэтилена оно составляет 4–5 мин, для полистирола – 10 мин. За это время снизившаяся за счет введения холодного полимера температура вновь поднимется до заданной. После истечения времени выдержки под давлением выдавливают с помощью выдавливающего устройства одну треть испытуемого материала. Вытекший отрезок удаляют, после чего освобождают груз. Нагруженный поршень при этом будет опускаться сам. Когда нижняя метка на поршне приблизится к верхнему краю цилиндра, засекают время и одновременно отрезают с помощью ножа экструдат и удаляют его. Последующие отрезки полимера (не менее трех) отрезают через равные промежутки времени в зависимости от его текучести в соответствии с таблицей 2.

Измерение показателя текучести расплава производят до тех пор, пока верхняя метка на поршне не опустится до верхней кромки экструзионной камеры. Если показатель текучести расплава меньше чем 3 г/10 мин, измерения производят в положении, когда верхняя кромка камеры находится между двумя средними метками. Длина отдельных отрезков экструдата может быть 10–20 мм.

Для определения ПТР полученные отрезки взвешивают в отдельности с точностью 0,001 г и выводят среднюю массу. При этом прутки, содержащие пузырьки воздуха, в расчет не принимают.

Показатель текучести расплава полимера (ПТР) вычисляют по формуле:где 600 – стандартное время, равное 600 с; m –средняя масса экструдируемых отрезков, г; t – промежуток времени между двумя последовательными срезами отрезков, с.

За результат испытаний принимают среднее арифметическое результатов двух определений на трех отрезках материала, расхождение по массе между которыми не превышает 5%.

Сравнивают полученное значение ПТР для исследуемого материала со стандартным по ГОСТу или ТУ на соответствующий материал и делают вывод.

Список литературы:

Методы испытания, контроля и исследования машиностроительных материалов: справ. пособие. – М.: Машиностроение, 1993. – Т.3. Методы исследования неметаллических материалов. – 283 с.

Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов: ГОСТ 11645–73. – Взамен ГОСТ11645–65; введ. 01.01.1977. – М.: Изд-во стандартов, 1994. – 12 с.

Автор: Кордикова Е.И., кандидат технических наук, доцент кафедры механики материалов и конструкций БГТУ

Источник: Композиционные материалы: Лабораторный практикум, 2007 год

Дата в источнике: 2007 год

mplast.by

ПТРД и ПТРС — все про оружие человечества

ПТРД и ПТРС

ПТРД

С началом Великой Отечественной советская пехота не имела противотанковых ружей по причине того, что наши аналитики перед войной ошибочно полагали, будто Вермахт имеет толстобронные танки, против которых не то что ружья, но даже Сорокопятка будет бессильна. Именно поэтому в предвоенные годы упор делался на разработку таких орудий, как Ф-22 и ЗИС-2. Однако в ходе боевых действий выяснилось, что основная масса немецких танков не имеет толстой брони и может поражаться даже бронебойными пулями 12,7-мм пулемета ДШК. В связи с этим, в июле 1941 года многие конструкторы получили задание разработать противотанковое ружье в кратчайшие сроки. Одновременно была сделана попытка запустить в производство 7,92-мм немецкое ружье PzB-39 в качестве временной меры. Через месяц конструкторские бюро В. А. Дегтярева и С. Г. Симонова представили для полигонных испытаний свои ружья, созданные под 14,5-мм патрон. Поскольку ни одно из ружей не имело существенных преимуществ, то на вооружение были приняты оба.

Ружье Дегтярева оказалось весьма технологичным. В 1941 году удалось выпустить 600 ружей, а в 1942 году — уже 184 000. Выпуск ПТРД был прекращен в январе 1945 года.

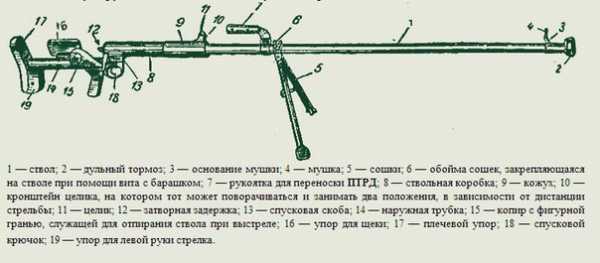

Ствол ПТРД имел канал с восемью нарезами, вьющимися слева вверх направо, дульный тормоз для уменьшения отдачи, по середине располагаются рукоятка для переноски оружия и паз для крепления сошек. В передней части ствола имелось основание мушки, на которое была посажена сама мушка, а в задней располагался кронштейн прицела. На ствольной коробке слева расположена затворная задержка, а снизу — спусковой механизм. Снаружи располагались верхнее окно для вкладывания патрона, нижнее окно для выбрасывания стреляной гильзы, площадку с выступом для соединения с прикладом, вырез для движения рукоятки затвора при запирании и отпирании канала ствола.

Внутри ствольная коробка имела канал для помещения затвора, два продольных паза и два опорных выступа. Спусковой механизм состоял из спускового крючка, спускового рычага, шептала и двух пружин — для шептала и спускового рычага.

ПТРД можно назвать четверть-автоматическим оружием. Дело в том, что открывание затвора и выбрасывание гильзы у него происходят автоматически, а вставление патрона и закрывание затвора осуществляются вручную. При выстреле под давлением пороховых газов на дно гильзы ствол со ствольной и спусковой коробками и затвором отходят назад, заставляя сжиматься пружину амортизатора. При отходе подвижной системы назад рукоятка затвора, дойдя до кривой грани копира, начинает скользить по ней и поворачивается влево; при этом боевые выступы затвора выходят из-за опорных выступов ствольной коробки и становятся против продольных ее пазов. В дальнейшем затвор, двигаясь назад по инерции, отделяется от заднего среза ствола, а зацеп выбрасывателя извлекает из патронника гильзу, и когда гильза становится против нижнего окна ствольной коробки, отражатель выталкивает ее из-под зацепа выбрасывателя. Затвор, наткнувшись левым боевым выступом на затворную задержку, останавливается в заднем положении. Пружина амортизатора, поглотив энергию отдачи, возвращает ствол со ствольной коробкой в крайнее переднее положение.

ПТРС

Вследствие более сложной конструкции, противотанковое ружье Симонова осваивалось в производстве не столь быстрыми темпами, как ПТРД. Так, к январю 1942 года удалось выпустить всего 77 ружей, но до конца года было произведено уже 63 308 ружей. Общее же число противотанковых ружей обеих систем, выпущенных в течение войны, оценивается в 400 тысяч штук.

ПТРС имело пачечное заряжание. При заряжании затвор отводился назад, крышка магазинной коробки открывалась, и снизу вставлялась пачка с пятью патронами. При отводе затвора сначала двигался один стебель, который затем производил отпирание затвора, приподнимая своим наклонным выступом заднюю часть остова. Стебель и остов затвора после этого двигались совместно, сжимая возвратную пружину. Ограничение движения затвора определяется упором задней стенки остова в перемычку ствольной коробки; в этом положении затвор удерживался остановом затвора. Приподнятый подавателем останов затвора освобождал автоматический спуск, а последний — защелку магазинной коробки. При движении назад затвор задним срезом поворачивал головку курка и ставил курок на боевой взвод.

Автоматика ПТРС работала по принципу отвода части пороховых газов из ствола и была в целом аналогична таковой у АВС-36.

При выстреле по прохождении пулей сечения ствола у газоотводного отверстия пороховые газы поступают в газовую камору и пол их действием поршень со штоком и толкатель получают движение назад. Толкатель, сжимая свою пружину, передает движение стеблю затвора. При отпирании затвора и отходе его в заднее положение выбрасыватель извлекал стреляную гильзу из патронника, которая при дальнейшем движении назад встречала отражатель и выбрасываелась из ствольной коробки через верхнее окно последней.

Имелся газовый регулятор на три положения для дозирования отводимых на поршень газов в зависимости от условий эксплуатации. Запирание осуществлялось перекосом остова затвора в вертикальной плоскости. Ударно-спусковой механизм обеспечивал огонь только одиночными выстрелами. По израсходовании патронов затвор останавливается в открытом положении, будучи удержан остановом, поднявшимся под действием подавателя.

Использовалась следующая тактика применения противотанковых ружей: в наступлении расчеты ПТР действовали в боевых порядках подразделений на танкоопасных направлениях, занимали позиции впереди в промежутках между стрелковыми взводами и на флангах рот. Практиковалось также шахматное расположение ПТР по фронту и в глубину на расстоянии 50–100 метров друг от друга со взаимным простреливанием подступов и с широким применением кинжального огня.

Широко распространенное ныне мнение, что с появлением у немцев толстобронных танков сделало противотанковые ружья бесполезными — неверно. Во-первых, легкие танки не исчезли вдруг, но продолжали еще весьма долго воевать. А кроме того, помимо танков Вермахт располагал довольно-таки значительным количеством бронетранспортеров и бронеавтомобилей.

Кроме того, встречаются упоминания, что противотанковые ружья с успехом использовались против полевых деревянных ДЗОТов.

Впервые штатно противотанковые ружья были включены в стрелковую дивизию с 6 декабря 1941 года: в штат стрелкового полка (№ 04/751) была включена рота ПТР. Она состояла из управления (7 человек) и трех взводов ПТ ружей по три отделения. Всего во взводе было 24 человека, 1 повозка и 9 ПТР (т. е. 3 ружья на отделение).

Бой у разъезда Дубосеково в котором совершили свой бессмертный подвиг 28 героев-панфиловцев, стал первым случаем применения противотанковых ружей. В дальнейшем они применялись на всех фронтах Великой Отечественной.

Следующая группа штатов стрелковой дивизии была принята 18 марта 1942 года (№№ 04/200-04/216). Согласно новому штату стрелкового полка (№ 04/201), в нем по-прежнему оставалась рота ПТР, практически неизменной организации (т. е. 27 ружей, сведенных в три взвода по три отделения, в каждом отделении по три ружья). Но кроме этого, рота ПТР вводилась в состав каждого стрелкового батальона. Батальонные роты ПТР имели два взвода по четыре отделения, по два ружья в каждом отделении — всего 16 ПТР. В результате, в полку теперь имелось 27 ружей, плюс 16 ружей в каждом батальоне, т. е. всего 75 ПТР.

Тогда же был изменен штат противотанкового дивизиона дивизии (№ 04/767). В него тоже была введена рота ПТР в составе четырех взводов по три отделения, три ружья на отделение — всего 36 ружей на роту и четыре автомата.

Затем 28 июля 1942 года были приняты штаты №№ 04/300-04/316. На уровне полк-дивизия все осталось по-прежнему, а вот в стрелковых батальонах вместо роты ПТР был только взвод ПТР (три отделения по три ружья в каждом). Кроме того, рота ПТР вводилась в состав пулеметного батальона дивизии (12 ружей). Противотанковые ружья появились также и в гаубичных батареях: 4 ружья по два в каждом огневом взводе.

В бою роту ПТР командир стрелкового полка или батальона мог целиком оставить в своем распоряжении или придать стрелковым ротам, в обороне оставляя в качестве своего резерва не менее взвода ПТР в противотанковом районе полка. Взвод ПТР мог действовать в полном составе, дробиться на отделения по 2-4 ружья или полувзводы. Отделение ПТР, действуя в составе взвода или самостоятельно, должно было в бою «выбирать огневую позицию, оборудовать и замаскировать ее; быстро изготовляться к стрельбе и метко поражать танки (бронемашины) противника; быстро и скрытно менять огневую позицию в ходе боя». Огневые позиции выбирались за естественными или искусственными препятствиями, хотя часто расчетам приходилось укрываться просто в траве или кустах. Позиции должны были обеспечивать круговой обстрел на дальности до 500 м и занимать фланговое положение к направлению вероятного движения танков противника. Организовывалось взаимодействие со стрелковыми подразделениями и другими противотанковыми средствами. На позиции, в зависимости от наличия времени, готовился окоп полной профили с площадкой для стрельбы, окоп для кругового обстрела с площадкой или без нее, либо небольшой окоп для стрельбы в широком секторе без площадки – стрельба в этом случае велась с подогнутой или снятой сошкой. Огонь по танкам ПТР открывали, в зависимости от обстановки, с 250-400 м, предпочтительно, конечно, в борт или корму, но на позициях пехоты часто бронебойщикам приходилось бить в лоб. Расчеты ПТР расчленялись по фронту и в глубину на интервалах и дистанциях в 25-40 м углом вперед или назад, при ведении фланкирующего огня – в линию. Фронт отделения ПТР составлял 50-80 м, взвода – от 250 до 700 м.

В обороне «снайперы-бронебойщики» располагались эшелонированно, готовя основную и 2-3 запасные позиции. До начала наступления противника на позиции отделения оставался дежурный стрелок-наблюдатель. По движущемуся танку рекомендовалось сосредотачивать огонь нескольких ПТР: при приближении танка – по его башне, при преодолении танком барьера, эскарпа, насыпи – по днищу, при движении танка на соседа – по борту и моторной части, наружным бакам, при удалении танка – в корму. С учетом усиления бронирования средних танков противника огонь из ПТР обычно открывали со 150-100 м. При подходе танков непосредственно к позициям или прорыве в глубину обороны бронебойщики вели борьбу с ними совместно с «истребителями танков» с противотанкавыми гранатами и зажигательными бутылками.

В декабре 1943 года, согласно новому штату (№ 04/569), рота ПТР противотанкового дивизиона дивизии стала состоять их четырех взводов по два ружья в каждом. В принятых далее штатах, вплоть до декабря 1944 года в отношении ПТР ничего не меняется. Кроме указанных подразделений ПТР в стрелковых дивизиях имелись в запасном батальоне.

В стрелковых бригадах ПТР штатно появились уже к октябрю (штаты 04/7/30-04/7/44) в виде роты ПТР бригадного подчинения (четыре взвода по 12 ружей). В апреле 1942 включили по взводу ПТР (8 ружей) в каждый батальон бригады. Бригадная рота осталась в прежнем составе. Лыжным батальонам придавались взводы ПТР (три отделения по три ружья). В противотанковых дивизионах лыжных бригад были роты ПТР по три взвода в каждом по девять ружей.

Взвод ПТР входил в пулеметно-артиллерийские роты пулеметно артиллерийских батальонов УРов. Было в этом взводе два автомата и 7 ПТР (два отделения — в одном три, а в другом четыре ПТР). В кавалерийский эскадрон (штат 06/233 от 6 января 1942) входил взвод ПТР (6 ружей, а позднее и 9 автоматов).

В мотострелковых ротах мотострелковых батальонов танковых бригад (штаты 10/345-10/352, декабрь 1941) имелось по отделению ПТР (3 ружья). Позднее (штаты 10/500-10/506, декабрь 1943) вместо них в моторизованном батальоне автоматчиков танковой бригады имелась рота ПТР (18 ружей), упраздненная в апреле 1944 в связи с введением пятого члена в экипаж танка.

В мотострелковых и механизированных бригадах роты ПТР имелись в каждом батальоне, плюс бригадная рота ПТР различной организации. Хотелось бы заметить, что отдельные части ПТР тоже имели различную организацию. Так, известны батальоны в 72 ружья (три роты по 24 ПТР) и даже в 108 ружей (четыре роты по 27 ПТР).

warweapons.ru

Место ПТР в Красной Армии. Против Виктора Суворова [сборник]

Место ПТР в Красной Армии

Если мы попробуем проследить место ПТР в организационной структуре стрелковой дивизии, то довольно четко проглядывает роль этого оружия как замены противотанковых пушек. Если до войны ПТР рассматривали как оружие роты, то в декабре 1941 г. в штате № 04/750 взвод ПТР был введен на полковом уровне. Всего в дивизии по штату было 89 ПТР, а 45-мм пушки были исключены из батальона еще в июле 1941 г. Расцветом «молотых шишек» стал 1942 г. По мартовскому штату № 04/200 на уровне полка была рота ПТР (27 ружей), по роте ПТР получил также каждый из батальонов стрелкового полка (вместо довоенных 45-мм ПТП), еще одна рота ПТР была в противотанковом дивизионе. Всего штат предусматривал 279 ПТР. 45-мм противотанковых пушек было 30 единиц вместо 54 орудий по предвоенному штату. Впрочем, почти три сотни ПТР в стрелковой дивизии не помешали немцам дойти до Волги и Кавказа. К 1943 г. звезда ПТР в Красной Армии начала клониться вниз. По декабрьскому штату № 04/550 1942 г. стрелковая дивизия получала сорок восемь 45-мм пушек, «сорокапятки» вернулись в батальоны, а количество ПТР просело до 212 единиц. Это количество ПТР осталось в дивизии и по штату № 04/550 июля 1943 г. Доведение количества 45-мм пушек до довоенных 54 штук в декабре 1944 г. привело к уменьшению числа ПТР до 111 единиц. И это несмотря на то, что на поле боя формально было вполне достаточно целей для противотанковых ружей, в частности БТРы.

Противотанковые ружья были в большей степени средством психологической защиты личного состава, чем реальным средством борьбы. Достаточно объективной характеристикой востребованности оружия является расход боеприпасов. Например, в 1-й танковой армии в сражении на Курской дуге ПТР были лидером снизу с большим отрывом. За период оборонительной фазы сражения было израсходовано всего 0,5 боекомплекта 14,5-мм патронов. Винтовочных патронов было израсходовано 1,2 боекомплекта, 76-мм выстрелов — 2,1 боекомплекта, а 45-мм выстрелов всех типов — 1,5 боекомплекта. Аналогичная картина наблюдается и в вермахте. Начав войну с 25 тысячами ПТР и 14 тысячами 37-мм противотанковых пушек, немцы к концу 1941 г. израсходовали боеприпасов к «Pz.B.39» в 2,4 раза меньше, чем к 37-мм «ПАК-35/36». Расход боеприпасов к «Pz.B.41» за тот же период равнялся расходу выстрелов к… 305-мм трофейной французской мортире. Комментарии, как говорится, излишни.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru

Отдельный батальон ПТР. — Мемуарная страничка — LiveJournal

«В конце августа 1943 г. был получен приказ командующего войсками 3-й гвардейской Армии генерала Д.Д. Лелюшенко о создании подвижных отрядов с целью преследования противника после прорыва его обороны.В подвижном отряде, в который входила и наша рота под командованием Бориса Казимирова, были рота танков, батарея 76 мм пушек и подразделение стрелков-автоматчиков.

2 сентября мы в составе подвижной группы форсировали Северский Донец у Лисичанска в районе населенного пункта Воеводовка и начали движение в направлении Румянцево — Никитовна — Горловка, на юго-запад. Наш взвод продвигался на автомашине «Шевроле», оборудованной для перевозки войск. Мы сидели на скамейках вдоль бортов, а наши ПТР стояли на полу кузова, у наших ног.

На подступах к Никитовке (теперь это пригород Горловки) нашу колонну обстреляли. Противник вел огонь из окон каменных зданий и с водонапорной башни. Отряд развернулся по фронту, танкисты и артиллеристы открыли огонь по огневым точкам, а мы и стрелки стали продвигаться вперед.

Вскоре огонь противника был подавлен, и мы ворвались в Никитовку. Железнодорожная станция была разрушена, в городе горело много зданий. Мы, не задерживаясь в Никитовке, начали преследовать отходящего противника, чтобы не дать ему закрепиться.

На следующий день мы с боями вошли в Константиновку. Продвигались вперед быстро. Как только противник оказывал сопротивление, мы рассредотачивались в цепь, танки шли вперед, а мы за ними.

Хотели и часть пэтээровцев посадить на танки, но это оказалось невозможным, так как на ходу нужно держаться за танки, иначе слетишь, и удерживать в руках ПТР, а это не автомат, который можно повесить на шею. Так что от этой мысли командование в первый же день наступления отказалось.

Противник отходил, огрызаясь. Мы форсировали реку Торец и продвигались с боями в направлении Красноармейска. И в этих боях у нас были потери. В Красноармейске похоронен командир нашего батальона гвардии майор Акопов Петр Павлович.

Особо памятны из тех дней бои у поселка Шахово и под Запорожьем, у села Ново-Александровка. Когда мы вышли на западную окраину Шахово, артиллеристов уже с нами не было. Мы заняли оборону в лесопосадке, перед нами было чистое поле с озимыми всходами. Вскоре раздалась команда: — Окопаться, приготовиться к бою!

Но кругом было тихо, перед нами — никого, над нами — ясное чистое небо. Мы не успели довести окопы до полного профиля, как послышалась новая команда:

— К бою, танки с фронта! На нас двигались танки, их было около десяти. Огонь мы не открывали, так как нужно было их подпустить поближе, в зону поражения снарядом ПТР. Начали мы стрелять метров с 350, стреляли не в тот танк, который шел прямо на тебя, а в тот, который подставлял свой борт.

Танкисты открыли ответный огонь из пушек и пулеметов. Вскоре встал один, затем второй, третий танк. Все танки остановились, а затем задним ходом стали отползать назад, за пригорок, оставив на поле боя четыре машины.

Мы все были возбуждены и радостны — рота подбила четыре танка, все наши живы, противник отходит. За этот бой я и другие первые номера расчетов были награждены орденом Красной Звезды, а вторые — медалью «За отвагу».

И еще один бой — у Ново-Александровки, под Запорожьем. В один из моментов боя снаряд разорвался возле нашего окопа, и Саша Кугатов, мой второй номер, упал на меня, залив своей кровью. У него осколком снаряда была снесена часть головы. А я отделался серьезной контузией.

Танки были остановлены нашими артиллеристами, которые вели плотный заградительный огонь. Александра Кугатова мы похоронили в том же саду под Ново-Александровкой. Это был четвертый второй номер из моего расчета, погибший или выбывший из строя за год боев в 94-м отдельном батальоне ПТР.

Первый второй номер моего расчета погиб 21 декабря 1942 г. — в бою у совхоза «Красная Заря». Второй, только пришедший в расчет 23 декабря, погиб в бою, когда на нашу колонну напали вражеские танки.

Третий второй номер выбыл из строя в июле 1943 г., когда на Северском Донце в городе Кременная снаряд дальнобойного орудия, стоящего на правом берегу, разорвался у нашего окопа — второй номер был ранен, а я контужен. И четвертый — Александр Кугатов, погибший у села Ново-Александровка, под Запорожьем.

Вообще потери у нас в батальоне были большие. Последний начальник штаба нашего батальона Б.Н. Казимиров, живший после войны в Ставрополе, писал мне, что через батальон за полтора года боев прошло более 5 тысяч человек при штатной численности батальона 500 человек.

Под Запорожьем погибли начальник штаба батальона гвардии капитан Скакун Иван Корнеевич, командиры рот Шевчук Иван Яковлевич и Третьяков Иван Павлович. А сколько погибло рядовых, сержантов, сколько раненых было направлено в госпитали и медсанбаты, сколько раненых и контуженных оставалось в строю — трудно назвать эту цифру.

Один лишь пример свидетельствует о больших потерях батальона: когда после войны мы пытались искать бывших воинов 94-го отдельного батальона ПТР, то удалось найти не более пятнадцати человек, это все, что от батальона осталось.

Большие потери объяснялись и тем, что командиры, которым придавался батальон, использовали всегда его роты на наиболее опасных направлениях:

Во-первых, потому что батальон был предназначен для борьбы с танками и уничтожения огневых точек противника, а во-вторых, потому что в дивизиях, которым мы придавались как часть усиления, мы были не свои, а приданные, и за большие потери в нашем батальоне комдив не нес такой ответственности, как за потери в своих полках.

Кроме этого, пэтээровец с ружьем на плечах или в руках был менее подвижен в бою, чем автоматчик или обычный стрелок, а поэтому был более удобной мишенью для противника. После производства нескольких выстрелов ружье демаскировало себя, и противник всегда пытался уничтожить ружье и его расчет.

Я был назначен на должность комсорга 94-го отд. батальона ПТР в ноябре 1943 г. взамен погибшего на Никопольском плацдарме прежнего комсорга этого батальона.

Комсоргам 1-го стр. батальона 187-го гвардейского СП я был назначен после гибели комсорга этого полка Донченко Андрея в марте 1944 г. в бою под н.п. Грушевка.

Комсоргом 187-го гвардейского СП я был назначен осенью 1944 г. после гибели одного из политработников дивизии — прежний комсорг полка был назначен на его место.

Во время боев часто погибали или получали ранения политработники. Так, 22 августа 1944 г. в Молдавии погиб агитатор одного из полков нашей дивизии — гвардии капитан А.Н. Сбоев, в Венгрии в марте 1945 г. был тяжело ранен агитатор нашего полка П.Л. Шапиро.» — из воспоминаний сержанта 94-го отдельного батальона ПТР 3-й гвардейской армии. Л.С. Анцелиовича.

oper-1974.livejournal.com

Противотанковые ружья » Военное обозрение

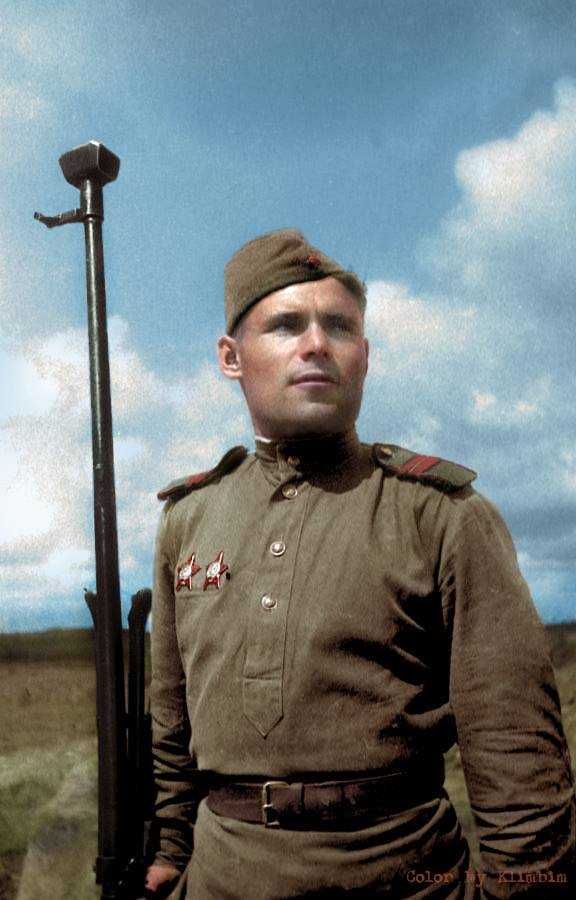

Осенью 41-го в Красной армии появилась новая солдатская специальность — бронебойщик. Так стали называть бойцов с противотанковыми ружьями (ПТР). История создания и применения ПТР достойна отдельного и достаточно подробного рассказа.

Осенью 41-го в Красной армии появилась новая солдатская специальность — бронебойщик. Так стали называть бойцов с противотанковыми ружьями (ПТР). История создания и применения ПТР достойна отдельного и достаточно подробного рассказа.НОВЫЙ ТИП ОРУЖИЯ

Впервые противотанковые ружья — однозарядные 13,37-мм «Маузер Танкгевер» использовал германский рейхсвер в 1918 году, на заключительном этапе Первой мировой войны. Этот опыт оказался скорее отрицательным, поэтому в последующие годы в армиях ведущих государств мира намеревались поражать неприятельские танки с помощью легких пушек и «универсальных» крупнокалиберных пулеметов. Однако масштабы механизации войск делали идею легкого пехотного противотанкового оружия с дальностью стрельбы несколько сотен метров все более заманчивой. В 30-е годы работы над ПТР активизировались, в том числе и в нашей стране. Кстати, и термин «противотанковое ружье», видимо, заимствован от германского Panzerbüchse — ведь реально речь идет о нарезном оружии.

В 1936-1938 годах прошли испытания 15 различных систем ПТР калибра от 12,7 до 25 мм, пока не стало ясно, что требования, предъявленные к противотанковому ружью, изначально завышены. 9 ноября 1938 года Артиллерийское управление РККА сформулировало новое задание, предусматривавшее разработку 14,5-мм самозарядного противотанкового ружья, которое могло бы постоянно находиться с подразделениями стрелковой роты на любой местности и в любых условиях боя. Работы над новым патроном калибра 14,5 мм начались на Научно-испытательном полигоне стрелкового вооружения (НИПСВО) и продолжились на одном из московских заводов.

С расчетом на этот боеприпас сотрудник того же полигона Н. В. Рукавишников сконструи-ровал ПТР, принятое на вооружение 7 октября 1939 года. И все же к 22 июня 1941-го войска не имели серийных противотанковых ружей. Эту драматичную ситуацию нередко объясняют позицией маршала Г. И. Кулика, возглавлявшего перед войной Главное артиллерийское управление и заявлявшего весной 1940-го о неэффективности легких противотанковых средств в борьбе против «новейших германских танков». Мнение маршала, вероятно, способствовало задержке работ над ПТР (как, кстати, и снятию с производства 45-мм противотанковых пушек), но не остановило их. Куда большую роль сыграли технические причины — завод № 2, которому поручили выпуск первой партии, зимой 1939-1940 годов основные мощности задействовал для производства ППД. Вдобавок повторные испытания ПТР Рукавишникова показали его высокую чувствительность к загрязнению, демаскировку позиции пылью, поднимаемой газами из дульного тормоза. Ружье нуждалось в доработке и 26 июля 1940 года было снято с вооружения. Испытания переделанного ПТР прошли в июне 1941-го, причем отчет НИПСВО о результатах датирован 23-м числом — вторым днем Великой Отечественной.

МАССОВЫЕ ОБРАЗЦЫ

Срочное налаживание производства противотанковых ружей в условиях начавшейся войны, когда все мощности имеющихся предприятий Наркомата вооружения были занаряжены, требовало решения многих организационных и технологических проблем. А пока, в июле 1941 года принимаются временные меры для скорейшего снабжения армии ПТР.

Одна из них — попытка срочной организации выпуска на Тульском станкостроительном заводе (завод № 66) 7,92-мм ружья по образцу трофейного германского Pz.B.39. Его бронепробиваемость (на дистанции 300 м пуля прошивала броню толщиной до 23 мм) была достаточна для борьбы с легкими танками вермахта. Да и средние танки врага оно могло поразить при стрельбе в борт. Завод № 66 должен был изготовить 5 тысяч таких ПТР. Но и в сентябре еще оставались проблемы с работой механизмов ружья. В октябре же станкостроительный завод эвакуировали. В войска попало по одним данным — до 1 тысячи, по другим — только 426 таких ПТР. Во всяком случае 7,92-мм ружья использовались при обороне Тулы (несколько штук получил Тульский рабочий полк).

Вспомнили в ту пору и о 12,7-мм однозарядных ружьях, схожих по типу с германским «Маузер Танкгевер», — в 30-е годы их изготавливали в небольшом количестве в Туле для отработки 12,7-мм патрона, а НИПСВО в 1938-м предлагал разработать на этой основе магазинное ПТР. Теперь возникло предложение о выпуске однозарядного противотанкового ружья под 12,7-мм патрон ДШК мелкими мастерскими (его инициатором называют инженера В. Н. Шолохова). Полукустарное производство начали в Москве в мастерских механико-машиностроительного института им. Баумана, затем — в ОКБ-16. Простая конструкция германского ПТР «Маузер» дополнилась дульным тормозом, амортизатором приклада и складной сошкой. Специально для этих ружей выпускались 12,7-мм патроны с бронебойной пулей, позволявшей на дистанции 400 м пробивать броню толщиной 20 мм.

Продолжалась доводка и 14,5-мм патрона: в августе на вооружение приняли его вариант с пулей БС-41 с твердым сердечником. Этот сердечник часто именуют металлокерамическим, хотя речь идет не о керамике, а об использовании порошковой металлургии. Если 14,5-мм пуля Б-32 на дистанции 300 м пробивала броню толщиной 21 мм, то БС-41 — 35 мм.

Постановка на производство ПТР Рукавишникова по-прежнему составляла проблему. Для ускорения работ над более технологичным 14,5-мм ПТР, по воспоминаниям Д. Ф. Устинова, Сталин на одном из заседаний ГКО предложил поручить разработку еще одному, а для надежности — двум конструкторам. Задание в начале июля получили В. А. Дегтярев и С. Г. Симонов. Вскоре появились готовые к испытаниям образцы — от постановки задачи до первых пробных выстрелов прошло всего 22 дня. Новые ПТР должны были вести борьбу со средними и легкими танками и бронемашинами на дальностях до 500 м.

Дегтярев с сотрудниками своего КБ-2 на инструментальном заводе № 2 в Коврове разрабатывал два варианта с различной степенью автоматизации. Уже 14 июля рабочие чертежи передали в производство. 28 июля проект ПТР Дегтярева рассмотрели на совещании в Управлении стрелкового вооружения. 30 июля для ускорения организации массового выпуска Дегтяреву предложили упростить один из образцов, превратив его в однозарядный, ведь именно система питания обычно дает наибольшее число проблем при доводке оружия. Через несколько дней такой вариант был представлен.

28-29 августа ПТР Дегтярева испытали на НИПСВО. А еще 6-12 августа здесь прошли совместное испытание самозарядное ПТР Симонова (созданное на основе его же опытной самозарядной винтовки 1938 года) и доработанное ПТР Рукавишникова. Образец Симонова показал лучшие результаты.

29 августа 1941 года однозарядное ружье Дегтярева и самозарядное Симонова приняли на вооружение под обозначениями ПТРД и ПТРС соответственно. Это сделали даже до окончания испытаний ПТР (испытания на живучесть прошли 12-13 сентября, а окончательные — 24 сентября).

Поворотный продольно скользящий затвор ружья Дегтярева имел два боевых выступа в передней части и прямую рукоятку в задней. Ударный механизм — ударникового типа с винтовой боевой пружиной, хвост ударника выходил наружу позади затвора и имел вид крючка. Взведение ударника производилось при отпирании затвора. Ствол ПТРД снабжался активным дульным тормозом, поглощавшим до 2/3 энергии отдачи. Трубчатый приклад вмещал пружину амортизатора. Остроумной чертой конструкции был творчески позаимствованный из артиллерии принцип автоматического отпирания затвора при откате. После выстрела ствол со ствольной коробкой отходил назад, рукоятка затвора набегала на копирный профиль, укрепленный на прикладе, и поворачивалась, отпирая затвор. После остановки ствола затвор по инерции отходил назад и вставал на затворную задержку, отражатель затвора выталкивал стреляную гильзу в нижнее окно ствольной коробки. В переднее положение подвижная система возвращалась пружиной амортизатора. Затвор оставался открытым, и для подготовки к следующему выстрелу надо было вложить новый патрон в верхнее окно ствольной коробки, дослать и запереть затвор. Это позволяло увеличить боевую скорострельность при слаженной работе расчета из двух человек. Прицельное приспособление было вынесено влево на кронштейнах и включало мушку и перекидной целик на дальности до 600 м и свыше (в ПТР первых выпусков целик двигался в вертикальном пазе).

Приклад имел мягкую подушку, деревянный упор для удержания оружия левой рукой, деревянную пистолетную рукоятку, упор для щеки стрелка. На ствол крепились складная штампованная сошка и рукоятка для переноски. В принадлежность входили две брезентовые сумки на 20 патронов каждая. Общий вес ПТРД с боекомплектом составлял около 26 кг. В бою ружье переносил один или оба номера расчета. Представим себе нагрузку на расчет на марше и в бою.

Минимум деталей, использование трубы приклада вместо рамы упрощали производство ПТР, а это в тех условиях имело решающее значение. Производство ПТРД началось на Ковровском заводе № 2: в начале октября здесь поставили на сборку первую партию из 50 ружей, 28 октября создали специализированное производство — задание на противотанковое оружие было первоочередным. Первая партия в 300 ПТРД произведена в октябре и в начале ноября отправлена в 16-ю армию генерал-лейтенанта К. К. Рокоссовского. Позже к выпуску ПТРД подключили завод № 74 (Ижевский машиностроительный). К 30 декабря 1941 года изготовлено 17 688 ПТРД, а за весь 1942-й — 184 800. Основное производство ПТРД велось в Коврове до ноября 1943-го, когда завод № 2 прекратил выпуск. Зато с октября 1943 года собирать ПТРД начали в Златоусте на заводе № 385.

Самозарядное ПТРС имело автоматику на основе отвода пороховых газов через поперечное отверстие в стенке ствола. Запирание канала ствола производилось перекосом остова затвора вниз. Ударный механизм — курковый, с винтовой боевой пружиной. Двухрядный магазин с рычажным подавателем шарнирно крепился к ствольной коробке, снаряжался обоймой (пачкой) с 5 патронами при откинутой вниз крышке. В принадлежность входило 6 обойм. По израсходовании патронов затвор вставал на задержку. Прицельное приспособ-ление включало мушку с предохранителем и секторный прицел, насеченный от 100 до 1500 м. ПТР имело деревянный приклад с мягкой подушкой и наплечником, пистолетную рукоятку. Шейка приклада использовалась для удержания левой рукой. Ствол снабжался дульным тормозом, на него крепились складная сошка и рукоятка для переноски.

Изготовление ПТРС было проще ПТР Рукавишникова (на треть меньшее число деталей, на 60% меньше станко-часов), но значительно сложнее ПТРД. Планировалось ПТРС выпускать в Туле, но после эвакуации части производства завода № 66 в Саратов изготовление ПТРС наладили там, на заводе № 614 (бывший «Трактородеталь»). Для быстрой организации производства не хватало ни оборудования, ни мощностей. Выход нашли в кооперации предприятий: изготовление магазинной коробки поручили комбайновому заводу, бойка — механическим мастерским местного университета. 7 ноября первое ПТРС успешно прошло испытания, с декабря в Саратове началось его серийное производство. К выпуску ПТРС привлекли также Ижевский завод № 74: 6 ноября он получил задание на организацию производства ПТРД, а уже 11 ноября — дополнительно на производство ПТРС. В ноябре ижевчане изготовили 36 ПТРД, а первые два ПТРС смогли сдать только в декабре. Поначалу производство деталей ПТР распределили по цехам завода, затем построили отдельные деревянные бараки. Использовали эвакуированные производства Тульского оружейного и Подольского механического заводов. 1 июля 1942 года на этой основе из завода № 74 был выделен завод № 622 (впоследствии Ижевский механический завод), производивший в том числе и противотанковые ружья обеих систем, а с середины 1943-го — только ПТРС.

В 1941 году выпущено всего 77 ПТРС, в 1942-м — 63 308. Установление массового производства позволило снизить себестоимость ПТРС — с первого полугодия 1942 года по второе полугодие 1943-го она уменьшилась почти вдвое.

Поскольку ПТР принимались в срочном порядке, недостатки новых систем — тугая экстракция гильзы у ПТРД, сдвоенные выстрелы у ПТРС — приходилось исправлять в ходе производства. Из-за тугой экстракции гильз рекомендовалось смазывать патронник ПТР перед стрельбой и через каждые 10-12 выстрелов. Это, как и довольно чувствительная отдача, снижало реальную боевую скорострельность по сравнению с заявленной в руководствах. Развертывание массового производства в условиях войны все же требовало определенного срока — потребности войск стали удовлетворяться в достаточной степени только с ноября 1942 года.

Производство ПТРД прекратили в Ижевске на заводе № 622 в июле, а в Коврове на заводе № 2 — в ноябре 1943-го, в Златоусте на заводе № 385 — в декабре 1944-го. ПТРС выпускались в Саратове на заводе № 614 до июня 1944 года, в Ижевске на заводе № 622 — до декабря того же года. Всего указанными пятью заводами произведено 471 726 ПТР — 281 111 ПТРД и 190 615 ПТРС. В войска поставлено 469 700 ПТР обеих систем. Пик производства — 249 642 штук — приходится на 1942 год, когда роль ПТР в системе противотанковой обороны была наиболее значительной. Количество 14,5-мм патронов, выпущенных в 1940-1945 годах, оценивается в 139,8 миллиона штук, пик производства — 1942-1943 годы.

БОЕВОЙ ОПЫТ

При достаточно высоких баллистических данных 14,5-мм ПТР отличались маневренностью и технологичностью. Они, конечно, не были заменой даже легких противотанковых пушек, но устраняли существенный разрыв между «противотанковыми» возможностями пехоты и артиллерии. Хотя в 1941 году ПТР пришлось играть именно роль последней — еще в августе из батальонного и дивизионного звена изъяли 45-мм пушки и передали их для формирования истребительно-противотанковых полков и бригад.

Первыми новые ПТР получили войска Западного фронта, оборонявшие Москву (здесь, кстати, использовалось и некоторое количество ПТР Рукавишникова). Директива командующего фронтом генерала армии Г. К. Жукова от 26 октября 1941 года, говоря об отправке в 5, 33 и 16-ю армии по 3-4 взвода ПТР, требовала «принять меры к немедленному использованию этого исключительного по силе и эффективности вооружения… придания их полкам и батальонам». А в своем приказе от 29 декабря Жуков указывал на недостатки в применении ПТР: использование их расчетов в качестве стрелков, отсутствие взаимодействия с группами истребителей танков и противотанковой артиллерией, случаи оставления ПТР на поле боя.

Самым известным во время обороны Москвы стал бой у разъезда Дубосеково 16 ноября 1941 года 4-й роты 2-го батальона 1075-го полка 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Из 30 немецких танков, участвовавших в атаках, было подбито 18, но из всей роты, на фронте которой происходила атака, в живых остались менее 20% красноармейцев. Этот бой показал не только способность расчетов ПТР (в батальоне было всего 4 расчета) бороться с танками, но и необходимость их прикрытия стрелками, автоматчиками и поддержки противотанковой и полковой артиллерией. Формой организации тесного взаимодействия противотанковой артиллерии, ПТР, бойцов — истребителей танков и автоматического оружия пехоты стали противотанковые опорные пункты.

С декабря 1941 года в стрелковые полки вводились роты ПТР (по 27, затем по 54 ружья), а с осени 1942-го в батальоны — взводы ПТР по 18 ружей. В январе 1943-го роту ПТР включили в состав мотострелково-пулеметного батальона танковой бригады, здесь роты ПТР просуществуют до марта 1944 года. Роты ПТР вводились и в артиллерийские истребительно-противотанковые дивизионы, а батальоны ПТР — в состав истребительных противотанковых бригад. Противотанковые ружья вместе с ручными пулеметами обеспечивали самооборону артиллерийских батарей от внезапных атак противника.

Надо отметить, что эффективность боевой работы расчетов ПТР оценивается по-разному, в российской литературе последних лет принято делать упор на их недостатках и считать, что они имели лишь «психологическое значение» в условиях явной нехватки противотанковой артиллерии. Однако бывший генерал-лейтенант вермахта Э. Шнейдер писал: «В 1941 году у русских было 14,5-мм ПТР… доставившее немало хлопот нашим танкам и появившимся позднее легким бронетранспортерам». Бывший генерал-майор Ф. фон Меллентин отмечал: «Создавалось впечатление, что каждый пехотинец имеет противотанковое ружье или противотанковую пушку. Русские очень ловко располагали эти средства и, кажется, не было такого места, где бы их не оказалось». Вообще в ряде германских работ о Второй мировой войне и воспоминаниях немецких танкистов советские ПТР упоминаются как «достойное уважения» оружие, но отдается должное и мужеству их расчетов. Советские же командиры уже в 1942 году отмечали новые особенности проведения немцами атак с участием танков и штурмовых орудий — те порой останавливались в 300-400 м от передовых окопов, поддерживали свою пехоту огнем с места. А это дальности, с которых открывали огонь советские ПТР. Как видно, огонь противотанковых ружей имел не одно лишь «психологическое значение».

Сыграв большую роль в противотанковой обороне в 1941-1942 годах, ПТР с середины 1943-го — с ростом бронезащиты танков и штурмовых орудий свыше 40 мм — утратили свои позиции. Если в январе 1942-го количество ПТР в войсках составляло 8116, в январе 1944-го — 142 861, то есть выросло за два года в 17,6 раза, то в 1944-м оно начало снижаться и к концу войны действующая армия имела только около 40 000 ПТР.

30 октября 1944 года начальник штаба 1-го Прибалтийского фронта генерал-полковник В. В. Курасов докладывал: «Опыт использования ПТР во время Отечественной войны показывает, что наибольший эффект они имели в период до июля 1943 года, когда противник применял легкие и средние танки, а боевые порядки наших войск были сравнительно слабее насыщены противотанковой артиллерией. Начиная со второй половины 1943 года, когда противник начал применять тяжелые танки и самоходные орудия, имеющие мощную броневую защиту, эффективность ПТР значительно снизилась. Основная роль в борьбе с танками в настоящее время целиком выполняется артиллерией. ПТР, обладающие хорошей меткостью огня, используются теперь главным образом против огневых точек, бронемашин и бронетранспортеров противника». Командиры подразделений с успехом использовали основные достоинства ПТР — маневренность, возможность постоянно находиться в боевых порядках мелких подразделений, простота маскировки — и в 1944-м, и в 1945 году. Например, при бое в окружении, в населенных пунктах, при захвате и закреплении плацдармов, когда не было возможности использовать артиллерию.

ПТР использовали для борьбы не только с танками и бронемашинами. Бронебойщики нередко приводили к молчанию дзоты и доты противника. Снайперы использовали ПТР вместо снайперской винтовки для поражения противника на больших дальностях или за закрытиями (попытки установки оптического прицела на ПТР оказались неудачны из-за слишком сильной отдачи оружия). Противотанковые ружья использовали и для борьбы с низколетящими самолетами — тут преимущества были у самозарядного ПТРС.

topwar.ru