Очистка лесосек от порубочных остатков

Последней по очередности, но отнюдь не по значимости среди операций лесосечных работ традиционно является очистка лесосек.

Обязательная к выполнению при рубках леса очистка лесосек имеет совершенно четкие цели, которые определены органами лесного хозяйства. К ним относятся и создание необходимых условий для успешного возобновления и роста древесных пород, и предупреждение возникновения на местах рубок пожаров, развития болезней, размножения вредителей. При этом пункт 13 действующих Правил заготовки древесины запрещает «невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки».

Правила заготовки древесины (п. 61) прописывают следующие способы очистки:

• сбор порубочных остатков в кучи, валы с оставлением их на перегнивание;

• измельчение порубочных остатков на отрезки длиной 0,5–1,0 м и разбрасывание по территории лесосеки с обязательным приземлением;

• сбор порубочных остатков в кучи или валы с последующим их сжиганием;

• укладка порубочных остатков на трелевочные волока с последующим примятием трактором.

Из практики известны еще два способа: «сплошной пал» (сжигание порубочных остатков по всей территории лесосеки без их предварительного сбора) и сбор порубочных остатков в кучи или валы для последующего использования в качестве топлива и на переработку. И если первый способ запрещен законодательно, то второй из действующих Правил заготовки древесины исключен, хотя и не запрещен ими. Остановимся подробнее на каждой из основных задач, которые решает очистка лесосек от порубочных остатков.

Во многих странах противопожарная роль очистки лесосек считается главной – в особенности это относится к территориям, где лесные пожары были причиной уничтожения не только лесов, но и городов. Неудивительно, ведь от степени захламленности лесосеки зависят высота и скорость огня, а также вероятность перехода пожара в верховой на соседних участках леса. Скорость огня на неочищенной лесосеке увеличивается в 2–3 раза, высота огня от 20–30 см до 1,5–2,0 м, а затраты на тушение – в 5 раз и более.

Для противопожарных целей лучший способ очистки лесосек – сжигание порубочных остатков в кучах в пожаробезопасный период. Лесосеку огораживают минерализованной полосой шириной 1,5–2 м, такими же полосами ее разбивают на участки шириной до 15 га. Начинать сжигание следует с периферии вырубки, укладывая кучи порубочных остатков на значительном расстоянии от семенников и подроста. Важно не сочетать укладку со сжиганием – необходимо сначала уложить кучи и лишь затем их сжечь, причем поочередно, избегая при этом не только сухой, но и ветреной погоды, а в опасный период крайне рекомендуется засыпка сгоревших куч землей.

С лесопатологической точки зрения порубочные остатки на лесосеке могут стать очагом усиленного размножения насекомых ксилофагов и грибных болезней, которые переносятся на соседние участки леса. Для решения задачи борьбы с вредителями и болезнями леса хорошей мерой также считается сжигание порубочных остатков, которые могут использоваться в качестве ловчих деревьев, сжигать которые необходимо до вылета насекомых весной или в начале лета.

В связи с тем, что насекомые ксилофаги могут гнездиться в коре пней и корневых лап, в районах, подверженных таким лесопатологическим поражениям, приходится производить их окорку. Однако заменить эту трудоемкую операцию можно укладкой куч порубочных остатков на пни с последующим их сжиганием. При сильном размножении лесных патологий приходится выполнять корчевку пней, хотя впоследствии, это может приводить к эрозии и обеднению почв.

Скорость огня на неочищенной лесосеке увеличивается в 2-3 раза, высота огня — от 20-30 см до 1,5-2,0 м, а затраты на тушение — в 5 раз и более

Поскольку сжигание порубочных остатков – операция трудоемкая, для содействия естественному лесовосстановлению на сухих и тяжелых сырых почвах, при наличии большого количества подроста допускается применение других способов очистки с соблюдением санитарных правил. При сборе порубочных остатков в кучи или валы толстые ветви (5 см и более) укладываются вниз, а сверху засыпаются плотным слоем тонких ветвей при толщине этого слоя не менее 80 см.

С точки зрения содействия естественному лесовосстановлению кроме сжигания и разбрасывания золы по территории лесосеки полезным признается измельчение, разбрасывание и приземление порубочных остатков, как мера, позволяющая защитить подрост от резких перепадов температуры, выжимания корней и пересыхания. Позволяя успешно решать вышеперечисленные задачи, очистка лесосек, проводимая одновременно с лесозаготовительными работами, также облегчает валку и трелевку, обеспечивает свободное перемещение машин и персонала по лесосеке, в свою очередь снижая трудоемкость работ и повышая их безопасность.

Укладка порубочных остатков на волока позволяет увеличить их работоспособность, уменьшая при этом такие отрицательные экологические воздействия трелевочных систем, как уплотнение почвы и повреждение корней, оставляемых на корню деревьев и подроста.

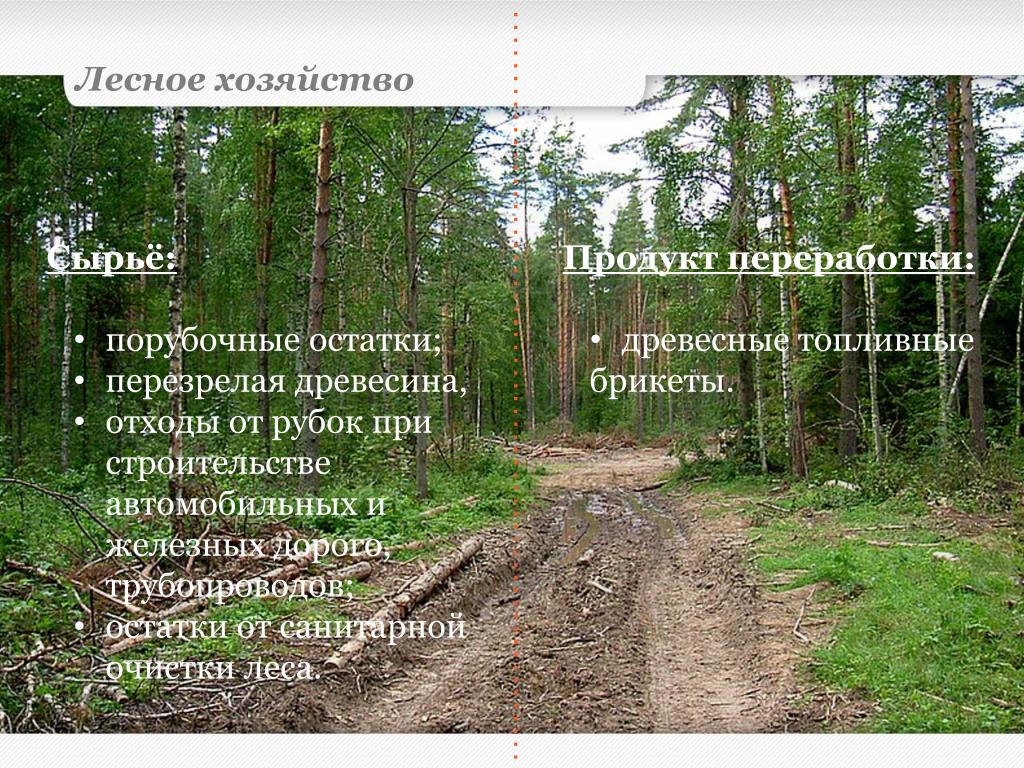

Утилизация порубочных остатков на изготовление полезной продукции или получение тепловой энергии считается наиболее прогрессивным направлением технологического процесса, предусматривающим полное использование всей фитомассы дерева.

Часть порубочных остатков необходимо оставлять на лесосеке во избежание обеднения почв

Сбор порубочных остатков может осуществляться как вручную, так и при помощи специализированных машин, называемых подборщиками.

Вручную данная операция выполняется обычно при выборочных рубках, сплошных рубках с сохранением равномерно распределенного подроста, а также на небольших лесосеках, где применение специальных подборщиков с учетом их перебазировок нецелесообразно.

Следует подчеркнуть, что затраты на очистку лесосек существенно сокращаются, если технологический процесс лесозаготовок предусматривает вывозку леса деревьями или очистку деревьев от сучьев на верхнем складе – это позволяет сконцентрировать основную часть порубочных остатков в одном месте.

Объем древесных отходов на лесосеке зависит от объема заготовки, времени года, породного состава древостоя и пр. Наибольшую долю от стволовой древесины составляет крона, размеры и объемы которой зависят от породы и возраста деревьев, запаса леса на гектаре, диаметра и бонитета леса. В качестве среднего объема кроны от объема ствола обычно принимают для: ели – 18%, сосны – 14%, березы – 6%, осины – 8%. Доля хвороста, оставляемого на лесосеке, достигает 11% от объема вывезенной древесины, валежника и обломков стволов –от 3 до 6,6%, вершинок – 1,5%, пней – 3%,корней ели – 16,5%, сосны – 11,5%, осины – 13%

А ЧТО ЖЕ НА ДЕЛЕ?

ИТАК, ЧТО ЖЕ ПО ФАКТУ ПРОИСХОДИТ С ПОРУБОЧНЫМИ ОСТАТКАМИ В НАШИХ ЛЕСАХ? ПЕРВОЕ, ЧТО ЖДЕТ ВЕТКИ, КОРУ И ПРОЧЕЕ? ВСТРЕЧА С КОЛЕСАМИ И ГУСЕНИЦАМИ.

Лесорубы часто укрепляют отходами своего производства волоки, тем самым не только поддерживая возможность работы техники, но и защищая верхние плодородные слои почвы от повреждений, причиняемых тяжелой техникой. Что касается дальнейшей очистки лесосек, согласно постановлению Правительства РФ №1213 от 10 ноября 2015 года, «запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники». Этого удалось добиться за 6 лет российскому отделению Greenpeace, после проведения долгих споров, приведения массы аргументов и так далее.

Данное постановление ограничивает, но не запрещает выжигание, так что горящие кучи порубочных остатков в лесу встречаться еще будут. Дальнейшая очистка лесосек в России зачастую сводится к сбору и палу порубочных остатков (увы, часто бесконтрольному). Хотя и это не единственный метод, применяемый на практике. Производство топливных гранул, все сильнее развивающееся в России, помогает сделать лесозаготовку практически безотходной, делая возможным извлечение выгоды из веток, верхушек и прочих порубочных остатков.

Хотя и это не единственный метод, применяемый на практике. Производство топливных гранул, все сильнее развивающееся в России, помогает сделать лесозаготовку практически безотходной, делая возможным извлечение выгоды из веток, верхушек и прочих порубочных остатков.

Еще одно применение порубочные остатки могут найти в формировании зимних складов, о которых мы рассказали в статье «Весенняя распутица — проблема решаемая» нашего журнала. Для укладки такого склада опилок и коры требуется довольно много. Этот покров может использоваться много раз, после чего он также отправляется в утиль.

Финляндия в этом вопросе имеет свое представление. Очистка лесосек проводится далеко не всегда. Иногда порубочные остатки распределяются между лесосеками, но не сжигаются, а рассыпаются по территориям делянок. Такие мероприятия проводятся для создания оптимальных условий роста нового леса, которые подбираются для каждого конкретного участка. К примеру, на сухих почвах и лишайниковых сосняках порубочные остатки собирать не рекомендуется, дабы избежать обеднения органическими веществами грунта. Влажные же почвы могут быть очищены для предотвращения гниения, прения, а также развития популяций вредителей. Что касается сожжения порубочных остатков, такая практика также имеется в соседнем государстве, однако проводится она не с целью очистки лесосеки. В случае Финляндии такая мера вполне обоснована и носит характер пирогенной трансформации почвы, которая, при участии человека, способствует росту необходимых пород дерева, оптимизируя процесс лесовосстановления.

Влажные же почвы могут быть очищены для предотвращения гниения, прения, а также развития популяций вредителей. Что касается сожжения порубочных остатков, такая практика также имеется в соседнем государстве, однако проводится она не с целью очистки лесосеки. В случае Финляндии такая мера вполне обоснована и носит характер пирогенной трансформации почвы, которая, при участии человека, способствует росту необходимых пород дерева, оптимизируя процесс лесовосстановления.

Задать вопрос эксперту

ПОРУБОЧНЫЕ ОСТАТКИ: ТКО ИЛИ НЕТ?

Минприроды России по вопросу отнесения образующихся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки) отходов к твердым коммунальным отходам (далее — ТКО) сообщает.

Статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее — Закон N 89-ФЗ) определено, что ТКО являются отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях, в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ) к жилым помещениям относятся: жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната. При этом жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, к ТКО могут быть отнесены отходы, образованные физическими лицами, исключительно при условии их образования в пределах жилых помещений, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Согласно статье 24.7 Закона N 89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по обращению с ТКО (далее — региональный оператор), в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления, оплачивать услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах утвержденного в установленном порядке единого тарифа.

Формулы для расчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах (далее — МКД) и жилых домов, которые определены в приложении N 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 (далее — Правила N 354), применяются в зависимости от принятого на территории субъекта Российской Федерации порядка оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Нормативы накопления ТКО устанавливаются органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления поселений или городских округов (в случае наделения их соответствующими полномочиями законом субъекта Российской Федерации) в соответствии с Правилами определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. N 269 (далее — Правила определения нормативов), и Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными приказом Минстроя России от 28 июля 2016 г. N 524/пр (далее — Методические рекомендации).

N 269 (далее — Правила определения нормативов), и Методическими рекомендациями по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов, утвержденными приказом Минстроя России от 28 июля 2016 г. N 524/пр (далее — Методические рекомендации).

В связи с вышеизложенным, отходы, образующиеся в процессе содержания зеленых насаждений (ветки, листва, древесные остатки), не соответствуют определению ТКО, установленному Законом N 89-ФЗ, по основному признаку, так как являются отходами, образованными вне жилых помещений.

Вместе с тем, согласно пункту 3 Правил определения нормативов в целях определения нормативов в составе отходов учитываются также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории.

В свою очередь Методическими рекомендациями утвержден рекомендуемый перечень категорий объектов, на которых образуются ТКО.

Таким образом уличный смет, образующийся при уборке придомовой территории, подлежит учету при определении нормативов ТКО.

В соответствии с ЖК РФ под придомовой территорией понимается земельный участок, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен МКД, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

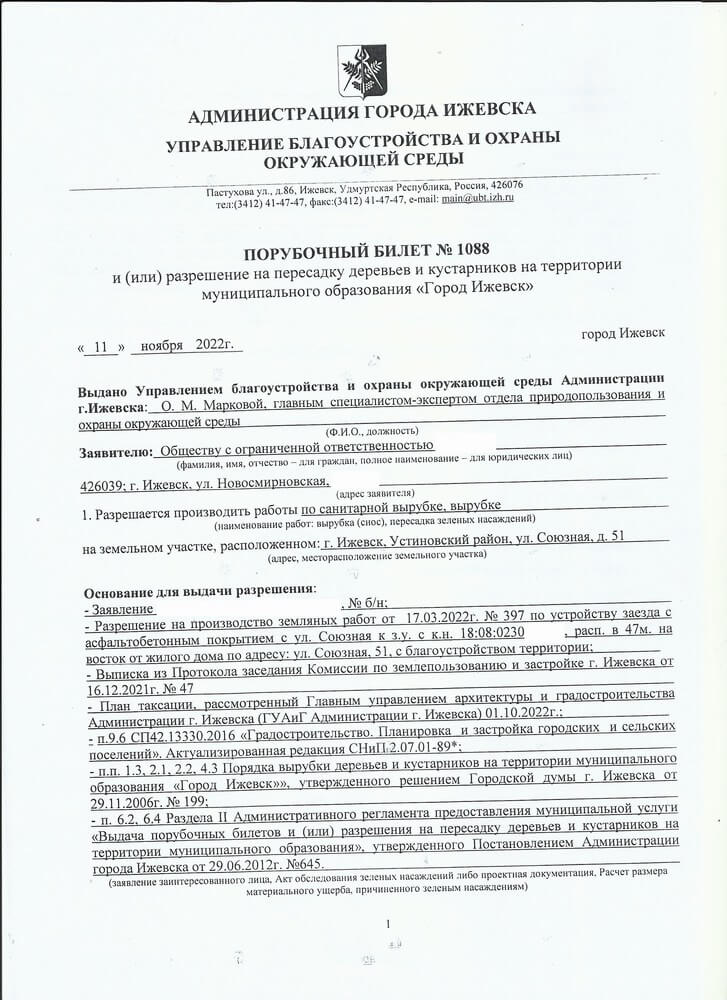

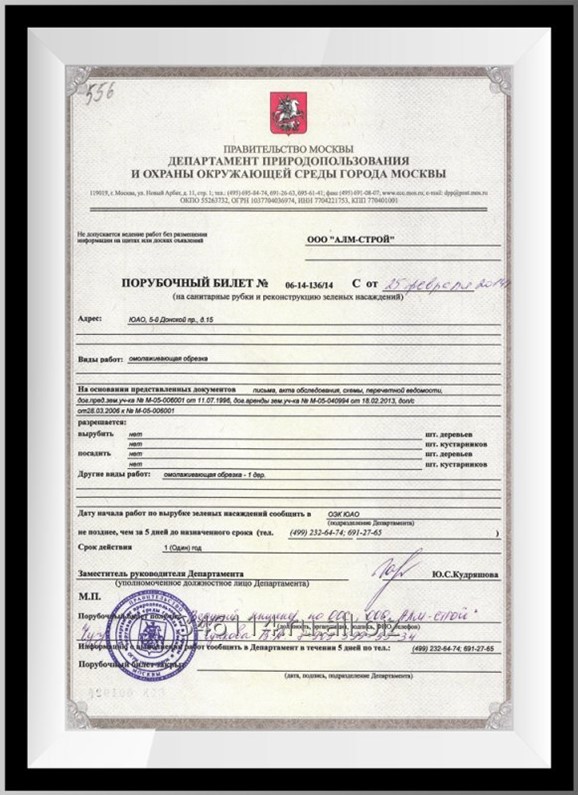

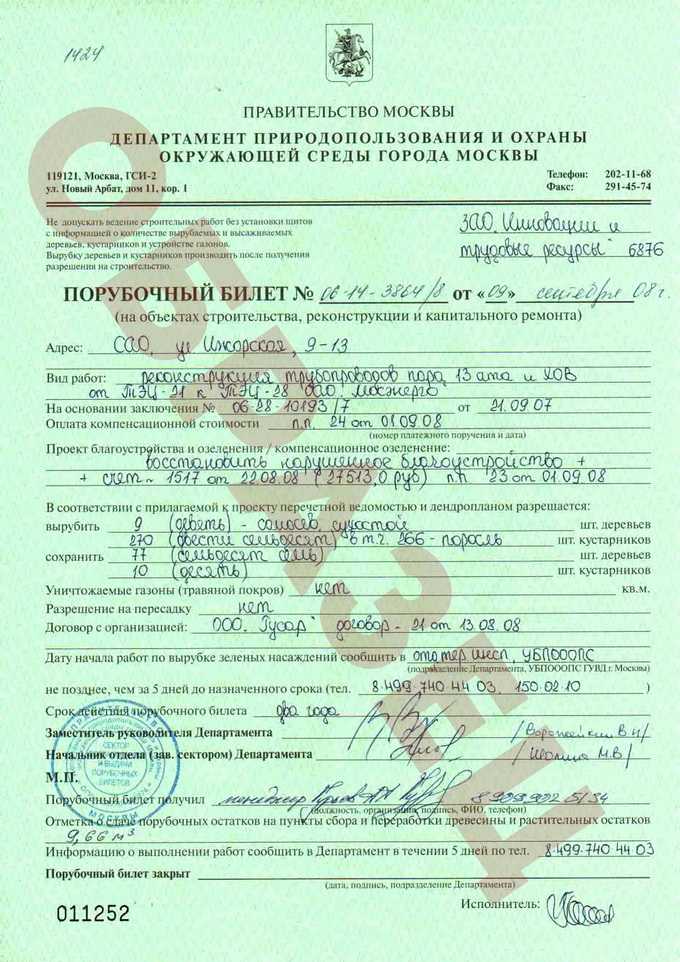

Согласно ГОСТ Р 56195-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, сбор и вывоз бытовых отходов. Общие требования» (утвержден и введен в действие с 1 июля 2015 г. приказом Росстандарта от 27 октября 2014 г. N 1447-ст) в перечень работ по уборке придомовой территории в летний период, в том числе входит надлежащий уход за зелеными насаждениями в соответствии с технологиями ухода и инструкцией по их содержанию, проведение в случае необходимости санитарной или омолаживающей обрезки. При этом вырубка, обрезка и пересадка зеленых насаждений проводятся в соответствии с действующим в муниципальном образовании порядком, на территории которого находится МКД. Порубочные остатки (кряжи, ветви), образовавшиеся в результате проведения работ по валке, корчевке и обрезке деревьев и кустарников, вывозятся после окончания работ исполнителем работ.

При этом вырубка, обрезка и пересадка зеленых насаждений проводятся в соответствии с действующим в муниципальном образовании порядком, на территории которого находится МКД. Порубочные остатки (кряжи, ветви), образовавшиеся в результате проведения работ по валке, корчевке и обрезке деревьев и кустарников, вывозятся после окончания работ исполнителем работ.

В соответствии с минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 (далее — Постановление N 290), работы по содержанию придомовой территории в теплый период года включают в себя: подметание и уборку придомовой территории, очистку от мусора и промывку урн, установленных возле подъездов, уборку и выкашивание газонов, прочистку ливневой канализации; уборку крыльца и площадки перед входом в подъезд, а также очистку металлической решетки и приямка.

На основании изложенного, растительные отходы, образованные при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, не относятся к ТКО.

Указанные отходы подлежат вывозу в соответствии с договором, заключенным с лицами (организациями), обладающими соответствующей разрешительной документацией по нерегулируемой цене.

Таким образом, региональные операторы в рамках установленного единого тарифа на услугу регионального оператора обеспечивают только обращение с ТКО, которые соответствуют понятийному аппарату Закона N 89-ФЗ, а также учтены в нормативах накопления ТКО.

По материалам сайта: talovskoe.ru

Порубочные остатки древесные отходы, образующиеся в… | Stock Video

Сэкономьте до 20% на первом заказе •

Применить HELLO20

Похожие запросы

резка деревьев вырубка деревьев бореальный лес бег по лесу дерево падает обезлесение уничтожение тропических лесов напольное покрытие разрушение среды обитанияПохожие категории

- резка,

- лесхоз,

- обломки,

- древесина,

- дерево,

- завод,

- окружающая среда,

- природа,

- земля,

- кисть,

- зеленый,

- продажа,

- натуральный

Влияние даты рубки, места отложения и диаметра порубочных остатков

Абрахамссон М. , Линдблад М., Роннберг Дж., 2008. Влияние комлевой гнили на разнообразие жуков в искусственно созданных высоких пнях ели европейской. Лесная экология и управление 255 (8-9): 3396-3403. DOI: 10.1016/j.foreco.2008.01.010

, Линдблад М., Роннберг Дж., 2008. Влияние комлевой гнили на разнообразие жуков в искусственно созданных высоких пнях ели европейской. Лесная экология и управление 255 (8-9): 3396-3403. DOI: 10.1016/j.foreco.2008.01.010

Bense U., 1995. Жуки-усачи: иллюстрированный определитель Cerambycidae и Vesperidae Европы. Margraf Verlag, Weikersheim, 512 стр.

Bertheau C., Salle A., Roux-Morabito G., Garcia J., Certain G., Lieutier F., 2009. Взаимосвязь предпочтения и производительности и влияние родства растений на использование хозяев Pityogenes chalcographus L. Сельскохозяйственные и лесные ресурсы Энтомология 11 (4): 389-396. DOI: 10.1111/ j.1461-9563.2009.00442.x

Bílý S., 1989. Krascovití (Buprestidae) (жуки-бурестиды). Академия, Прага, 111 стр.

Bouget C., Duelli P., 2004. Влияние ветров на сообщества лесных насекомых: обзор литературы. Биологическая консервация 118 (3): 281-299. DOI: 10.1016/j.biocon.2003.09.009

Bouget C., Lassauce A., Jonsell M., 2012. Воздействие заготовки топливной древесины на биоразнообразие – обзор, посвященный ситуации в Европе. Канадский журнал лесных исследований-Revue Canadienne De Recherche Forestiere 42 (8): 1421-1432. DOI: 10.1139/x2012-078

Воздействие заготовки топливной древесины на биоразнообразие – обзор, посвященный ситуации в Европе. Канадский журнал лесных исследований-Revue Canadienne De Recherche Forestiere 42 (8): 1421-1432. DOI: 10.1139/x2012-078

Brin A., Bouget C., Brustel H., Jactel H., 2011. Диаметр поваленных древесных остатков имеет значение для сообществ сапроксиловых жуков в дубовых и сосновых лесах умеренного пояса. Журнал сохранения насекомых 15 (5): 653-669. DOI. у юго-западной сосны пондероза. Университет Аризоны, Колледж сельского хозяйства и наук о жизни, Тусон, Аризона, 12 стр.

Foit J., 2007. Фауна камбиоксилофагов на соснах обыкновенной сократилась после периодов засухи в 2003 г. Journal of Forest Science 53 (7): 334-339.

Foit J., 2010. Распространение рано прилетающих сапроксиловых жуков на стоячих мертвых деревьях сосны обыкновенной. Сельскохозяйственная и лесная энтомология 12 (2): 133-141. DOI: 10.1111/j.1461-9563.2009.00461.x

Foit J., 2011. Kambioxylofágní hmyz na borovici lesní – se zvláštním přihlédnutím k jeho vývoji na těžebním odpadu (Cambioxylophagous insects on the Scots pine trees with special focus on the insects разработка по порубочным остаткам). Кандидат наук. Диссертация, Университет Менделя в Брно, Брно, 182 стр.

Кандидат наук. Диссертация, Университет Менделя в Брно, Брно, 182 стр.

Фойт Дж., 2012а. Ранние сапроксильные жуки, развивающиеся в пнях сосны обыкновенной: влияние типа и времени рубки. Журнал лесоведения 58 (11): 503-512.

Фойт Дж., 2012b. Дата рубки влияет на появление Pityogenes chalcographus на порубочных остатках сосны обыкновенной. Сельскохозяйственная и лесная энтомология 14 (4): 383-388. DOI: 10.1111/j.1461-9563.2012.00579.x

Foit J., 2014. Колонизация нарушенных деревьев сосны обыкновенной короедом и жуками-древоточцами. Сельскохозяйственная и лесная энтомология 16 (2): 184-195. DOI: 10.1111/afe.12048

Fossestøl K. O., Sverdrup-Thygeson A., 2009. Сапроксильные жуки в высоких пнях и поваленной древесине на вырубках и опушках. Скандинавский журнал лесных исследований 24 (5): 403-416. DOI: 10.1080/02827580903143871

Gregoire J.C., Evans H.F., 2004. Повреждение и контроль организмов BAWBILT, обзор. В Lieutier F., Day KR, Battisti A., Gregoire J. -C., Evans HF (ed.), Насекомые, сверлящие кору и древесину живых деревьев в Европе: синтез. Kluwer Academic Publishers, Дордрехт, Бостон и Лондон, стр. 19.-37. DOI: 10.1007/978-1-4020-2241-8_4

-C., Evans HF (ed.), Насекомые, сверлящие кору и древесину живых деревьев в Европе: синтез. Kluwer Academic Publishers, Дордрехт, Бостон и Лондон, стр. 19.-37. DOI: 10.1007/978-1-4020-2241-8_4

Grove SJ, 2002. Экология сапроксиловых насекомых и устойчивое управление лесами. Ежегодный обзор экологии и систематики 33: 1-23. DOI: 10.1146/a nnurev.ecolsys. 33.010802.150507

Холландер М., Вулф Д.А., 1999. Непараметрические статистические методы, 2-е издание. Wiley, Нью-Йорк, 816 стр.

Йонселл М., 2008а. Влияние добычи биотоплива на биоразнообразие. В Röser D., Asikainen A., Raulund-Rasmussen K., Stupak I. (ed.), Устойчивое использование лесной биомассы для производства энергии – синтез с акцентом на Скандинавский и Балтийский регионы. Спрингер, Нидерланды, стр. 129.–154. DOI: 10.1007/978-1-4020-5054-1_6

Jonsell M., 2008b. Жуки-сапроксилы в порубочных остатках: кто они и какие остатки используют? Норвежский журнал энтомологии 55 (1): 109-122.

Jonsell M. , Hansson J., Wedmo L., 2007. Разнообразие видов сапроксильных жуков в лесосечных остатках в Швеции – сравнение видов деревьев и их диаметров. Биологическая консервация 138 (1-2): 89-99. DOI: 10.1016/j.biocon.2007.04.003

, Hansson J., Wedmo L., 2007. Разнообразие видов сапроксильных жуков в лесосечных остатках в Швеции – сравнение видов деревьев и их диаметров. Биологическая консервация 138 (1-2): 89-99. DOI: 10.1016/j.biocon.2007.04.003

Jonsell M., Nitterus K., Stighall K., 2004. Сапроксильные жуки в естественных и искусственных лиственных высоких пнях, сохраненные для сохранения. Biological Conservation 118 (2): 163-173. DOI: 10.1016/ j.biocon.2003.08.017

Jonsell M., Schroder F., 2015. Доли популяций сапроксильных жуков, которые используют сплошные пни в бореальных ландшафтах – последствия для биоразнообразия при заготовке пней. Лесная экология и управление в печати.

Jonsell M., Schroeder M., Weslien J., 2005. Сапроксильные жуки в высоких пнях ели: Грибковая флора важна для определения видового состава. Скандинавский журнал лесных исследований 20 (1): 54-62. DOI: 10.1080/02827580510008211

Jonsell M., Weslien J., Ehnstrom B., 1998. Требования к субстрату для сапроксиловых беспозвоночных, занесенных в Красную книгу Швеции. Биоразнообразие и сохранение 7 (6): 749-764. DOI: 10.1023/A: 1008888319031

Биоразнообразие и сохранение 7 (6): 749-764. DOI: 10.1023/A: 1008888319031

Kacprzyk M., 2012. Особенности питания Pityogenes chalcographus (L.) (Coleoptera: Scolytinae) на ели европейской (Picea abies) L. (Karst.) в порубочных остатках в поврежденных ветром насаждениях в юг Польши. Международный журнал по борьбе с вредителями 58 (2): 121-130. DOI: 10.1080/ 09670874.2012.669077

Kula E., Kajfosz R., 2006. Osídlování smrkového těžebního odpadu z jarní prořezávky kambioxylofágy ve vyšších nadmořských výškách Beskyd (Colonization of spruce logging debris from spring cleaning by cambioxylophagous insect at higher locations of the Beskids ). Вестник Бескидов 19(1): 171-176.

Кула Е., Кайфош Р., 2007. Заселение еловых порубочных остатков летней и осенней уборки насекомыми-камбиоксилофагами в более высоких местах Бескидов. Бескидский вестник 20 (1): 193-198.

Ларкин П. А., Элборн С. А., 1964. Некоторые наблюдения за фауной мертвой древесины живых дубов. Ойкос 15 (1): 79-92. DOI: 10.2307/3564749

DOI: 10.2307/3564749

Lindhe A., Lindelöw Å., 2004. Вырубка высоких пней ели, березы, осины и дуба в качестве субстрата для размножения сапроксильных жуков. Лесная экология и управление 203 (1-3): 1-20. DOI: 10.1016/j.foreco.2004.07.047

Lindhe A., Lindelöw Å., Asenblad N., 2005. Плотность сапроксиловых жуков в стоячей валежной древесине в зависимости от воздействия солнца и диаметра субстрата. Биоразнообразие и сохранение 14 (12): 3033-3053. DOI: 10.1007/s10531-004-0314-y

Маняк В., 2007. Сапроксильные жуки в двух типах мелких древесных остатков ели европейской. Магистерская диссертация, факультет экологии, Шведский университет сельскохозяйственных наук, Упсала, 16 стр.

Мэнли Б.Ф. Дж., 2001. Рандомизация и методы Монте-Карло в биологии. Чепмен и Холл, Лондон, 281 стр.

Peltonen M., Heliövaara K., 1999. Плотность нападения и успешность размножения короедов (Coleoptera, Scolytidae) на разном расстоянии от опушки леса. Сельскохозяйственная и лесная энтомология 1 (4): 237-242. DOI: 10.1046/j.1461-9563.1999.00033.x

DOI: 10.1046/j.1461-9563.1999.00033.x

Pfeffer A., 1955. Kůrovci (Coleoptera: Scolytidae) (Scolytidae (Coleoptera: Scolytidae)). Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha, 324 p.

Pfeffer A., 1995. Zentral- und Westpalaarktische Borken- und Kernkafer (Coleoptera, Scolytidae, Platypodidae). Pro Entomologia, Naturhistorisches Musem Basel, Базель, 310 стр.

Schiegg K., 2001. Разнообразие сапроксильных насекомых бука: конечности богаче стволов. Лесная экология и управление 149 (1-3): 295-304. DOI: 10.1016/S0378-1127(00)00563-6

Schroeder L.M., 2008. Насекомые-вредители и лесная биомасса для получения энергии. В Röser D., Asikainen A., Raulund-Rasmussen K., Stupak I. (ed.), Устойчивое использование лесной биомассы для производства энергии – синтез с акцентом на Северо-Балтийский регион. Springer, Нидерланды, стр. 109–128. DOI: 10.1007/978-1-4020-5054-1_5

Сикс Д. Л., Вандер Меер М., ДеЛука Т. Х., Колб П., 2002. Колонизация порубочных остатков, созданная с помощью альтернативных систем управления вырубкой, сосновым гравером (Ips pini) в Западной Монтане. Западный журнал прикладного лесоводства 17 (2): 96-100.

Западный журнал прикладного лесоводства 17 (2): 96-100.

StatSoft I. 2013: Учебник по электронной статистике. OK: StatSoft, Талса. [www документ]. http://www.statsoft.com/textbook/http://www.statsoft.com/textbook/. (Посещение сайта 30 сентября 2014 г.).

Швача П., Данилевский М.Л., 1986. Личинки церамбикоидов Европы и Советского Союза (Coleoptera: Cerambycoidea), Часть I. Acta Universitatis Carolinae — Biologica 30 (1-2): 1-176.

Швача П., Данилевский М.Л., 1987. Личинки церамбикоидов Европы и Советского Союза (Coleoptera : Cerambycoidea), часть II. Acta Universitatis Carolinae — Biologica 31 (3-4): 1-284.

Швача П., Данилевский М.Л., 1988. Личинки церамбикоидов Европы и Советского Союза (Coleoptera : Cerambycoidea), Часть III. Acta Universitatis Carolinae — Biologica 32 (1-2): 1-205.

ter Braak CJF, 1986. Канонический анализ соответствий — новый метод собственных векторов для многомерного прямого градиентного анализа. Экология 67 (5): 1167-1179. DOI: 10.2307/1938672

DOI: 10.2307/1938672

ter Braak CJF, 1987. Программа на Фортране для ординации сообщества с помощью (частичного) (без тренда) (канонического) анализа соответствия, анализа основных компонентов и анализа избыточности (версия 2.1). Группа сельскохозяйственной математики, Вагенинген, 95 стр.

Вяйсянен Р., Бистрём О., Хелиоваара К., 1993. Подкорковые жесткокрылые в мертвых соснах и елях – сохраняется ли в управляемых лесах первобытный видовой состав? Биоразнообразие и сохранение 2 (2): 95-113. DOI: 10.1007/BF00056127

Вандервел М. К., Малкольм Дж. Р., Смит С. А., Ислам Н., 2006. Состав сообщества насекомых и структура трофических групп в разлагающихся бревнах восточно-канадских лесов с преобладанием сосны. Лесная экология и управление 225 (1-3): 190-199. DOI: 10.1016/j.foreco.2005.12.051

Wallace HR, 1953. Экология энтомофауны сосновых пней. Журнал экологии животных 22 (1): 154-171. DOI: 10.2307/1698

Weslien J., Djupström L.B., Schroeder M., Widenfalk O.