Подзолистые почвы

Contents

- 1 Характеристика подзолистых почв

- 2 Строение подзолистых почв

- 3 Зона распространения подзолистых почв

- 4 Типы подзолистых почв

- 4.1 Подзолистые

- 4.2 Глееподзолистые

- 4.3 Дерново-подзолистые

- 5 Особенности подзолистых почв

- 6 Формирование подзолистых почв

- 7 Растительный мир подзолистых почв

- 8 Использование подзолистых почв

- 9 Экологические проблемы подзолистых почв

Данному типу почв характерно расположение в природных зонах с холодным и влажным климатом. В процессе почвообразования участвуют такие структуры как: карбонатные и бескарбонатные отложения, глины и суглинки, пески и супеси, аллювиальные и делювиальные породы. Химический состав минеральной части обогащен кремнеземами, фульватный тип гумуса сосредоточен в маломощном горизонте высотой до 3-х см. В земледелии важно предотвратить водную эрозию почв.

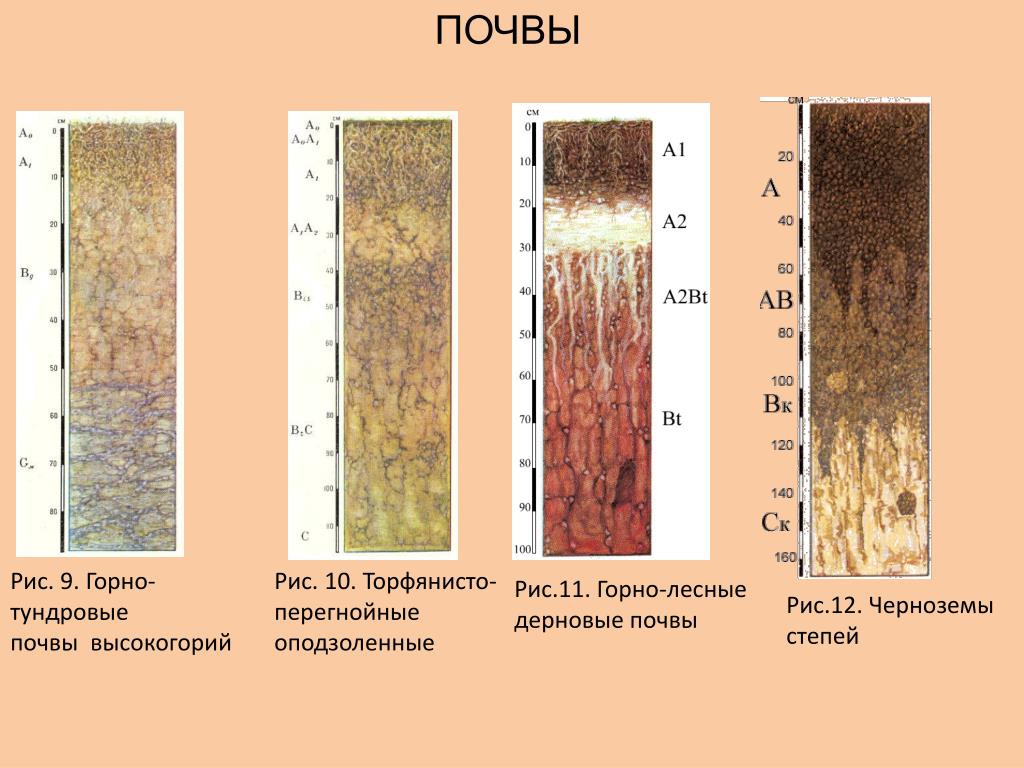

Ао — лесная подстилка. Образуется из опавшей хвои, остатков мха, встречается торф в составе;

А₁ — гумусово-элювиальный горизонт, бесструктурный;

А₂ — подзолистый горизонт, беден на содержание железа, марганца, полуторных оксидов и илистых частиц. Цвет беловато-серый, как печная зола. Увеличенное содержание неподвижного кварца;

В — иллювиальный горизонт, обогащен минеральными соединениями, окраска красновато-бурая, значительно уплотненный горизонт;

С — материнская порода часто выражена признаками оглеения. Цвет светло-жёлтый.

Зона распространения подзолистых почв

В мире такой грунт встречаются в Африке, Азии, Европе, США и Канаде. Наибольшее количество территорий с подобным грунтом выпадает на Россию. Подзолистые почвы имеются на равнинах и плоскогорьях в европейской ее части, Восточной Сибири и Дальнего Востока. При незначительном количестве растительных остатков и сильном промывном режиме в таежной зоне образуются подзолистые и дерново-подзолистые почвы. В Сибири подзолы заболочены и формируются в условиях многолетней мерзлоты.

В Сибири подзолы заболочены и формируются в условиях многолетней мерзлоты.

Типы подзолистых почв

Их разделяют на три категории:

Подзолистые

Такие грунты характерны для хвойных лесов в зоне средней тайги. Кроны деревьев поглощают весь солнечный свет, и он практически не доходит до земли. Поэтому покров состоит из мхов и кустарниковой растительности. Неокультуренные почвы низкоплодородны, фульватный тип гумуса, кислая реакция и низкая емкость поглощения. Отрицательные физические свойства, малая насыщенность основаниями.

Глееподзолистые

Почвы типичны для условий северной тайги. Распространены здесь хвойные или смешанные леса. Верхний надпочвенный ярус мшистый или кустарничково-лишайниковый. Состав почвы: кислая реакция среды, малая емкость поглощения, фульватный тип гумуса, повышенное содержание силикатного железа в верхних частях профиля.

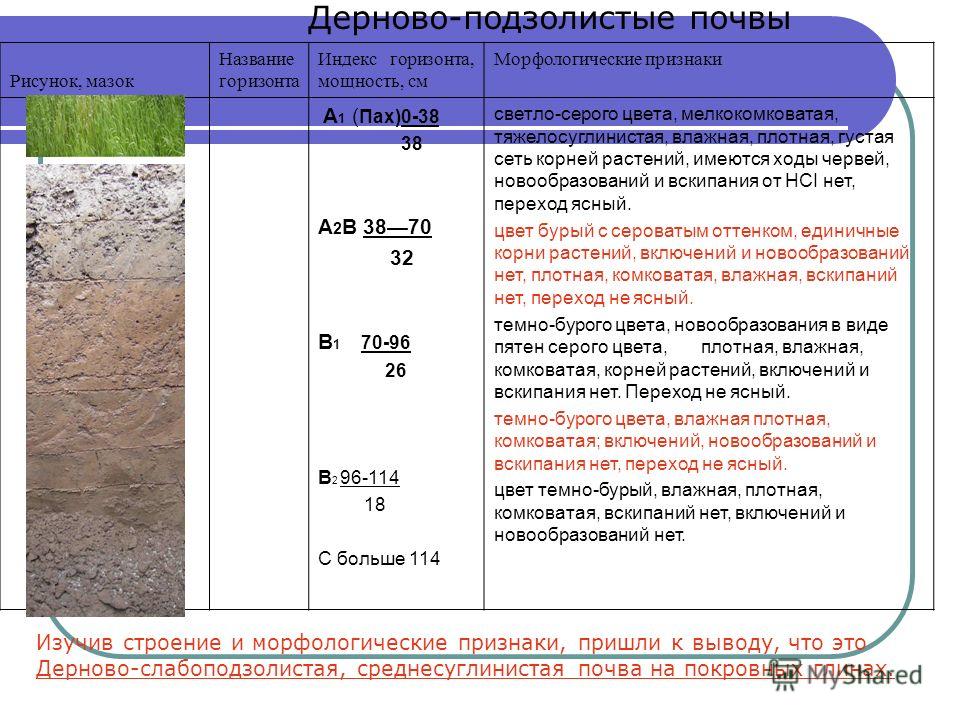

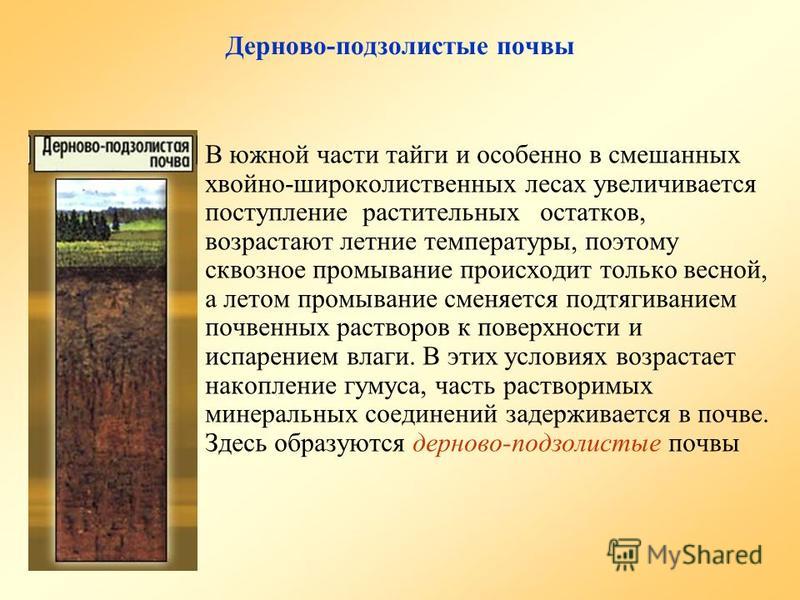

Дерново-подзолистые

Такой тип относится к южным таежным районам. Здесь произрастают широколиственные леса, сосново-лиственные. А также травянистые и травянисто-моховые леса. Грунт: низкое содержание гумуса и резко уменьшается по профилю. Не насыщен основаниями, почвенный поглощающий комплекс содержит кальций, магний, водород и алюминий. Кислая реакция среды.

По степени подзолистости выделяют:

А) слабоподзолистые;

Б) среднеподзолистые;

В) сильноподзолистые;

По глубине оподзоливания:

- поверхностно-подзолистые — эллювиальный горизонт отсутствует, гумусовый слой выражен в виде белесых пятен с обильной кремнеземистой присыпкой, мощность до 5 см;

- мелкоподзолистые — горизонт А2 сплошной мощностью до 20 см;

- неглубокоподзолистые — мощность сплошного подзолистого горизонта до 30см;

- глубокоподзолистые – элювиальный горизонт сплошной, мощностью более 30 см.

Особенности подзолистых почв

— Четкая дифференциация профиля на элювиальный и иллювиальный горизонты. В них под маломощной гумусовой прослойкой залегает осветленный подзолистый горизонт;

— Иллювиальный горизонт аккумулирует в себе физическую глину, ил, полуторные оксиды;

— Общий гумусовый запас и его содержание в горизонтах довольно низкое;

— Высокая активная и скрытая кислотность верхнего профиля;

— Малая емкость поглощения при низкой насыщенности основаниями;

— Почвы мало обогащены питательными элементами для растений;

— Неблагоприятные физические свойства: уплотненный иллювиальный слой, агрономически не ценные почвы из-за плотной структуры нижних горизонтов и комковато-пыльных верхних слоев;

— Высокое содержание подвижных соединений алюминия.

Формирование подзолистых почв

Они формируются в условиях холодного климата и высокой влажности под хвойными и лиственными лесами на бескарбонатных породах. Особенностью образования данных почв является глубокий распад минералов из верхних слоев грунта путем выветривания, что приводит к освобождению полуторных окислов. Подзолообразование проходит интенсивнее в сомкнутых еловых лесах с мшистым покровом и отсутствующей травяной растительностью. Одновременно с этим может протекать дерновое почвообразование. Оно развивается под покровом луговой растительности при природном осветлении леса или после вырубки. Под влиянием растений в верхних слоях грунта накапливается перегной, создается комковатая структура. В результате образуется дерново-подзолистые почвы. Так же большую роль играет рельеф местности. В равнинных частях условия образования подзол более благоприятные, так как влага удерживается сильнее. На склонах она стекает и в малой степени проникает в грунт.

Особенностью образования данных почв является глубокий распад минералов из верхних слоев грунта путем выветривания, что приводит к освобождению полуторных окислов. Подзолообразование проходит интенсивнее в сомкнутых еловых лесах с мшистым покровом и отсутствующей травяной растительностью. Одновременно с этим может протекать дерновое почвообразование. Оно развивается под покровом луговой растительности при природном осветлении леса или после вырубки. Под влиянием растений в верхних слоях грунта накапливается перегной, создается комковатая структура. В результате образуется дерново-подзолистые почвы. Так же большую роль играет рельеф местности. В равнинных частях условия образования подзол более благоприятные, так как влага удерживается сильнее. На склонах она стекает и в малой степени проникает в грунт.

Растительный мир подзолистых почв

Эти почвы охватывают преимущественно таежную зону. Произрастают здесь хвойные и лиственные породы деревьев, мхи и кустарники. Хвойные леса можно разделить на смешанные хвойные и широколиственные. К ним относятся ель, сосна. Сюда же примыкают липа, клен и дуб. Хвойные леса из европейских елей и сибирских пород – пихта, лиственница, кедр. Западносибирские леса представляют ели, пихты и кедры. Восточносибирские состоят из сибирской лиственницы, восточнее произрастает лиственница Гмелина. Хвойные леса близ побережья Охотского моря богаты аянскими елями. Уссурийские смешанные леса дают такие породы как кедр, пихта чёрная маньчжурская. Из лиственных- желтая береза, амурская липа, пробковое дерево. Алтайско-саянские леса богаты пихтами, кедрами и соснами. Состав лесов меняется с севера на юг, разбиваясь на подзоны северной, средней и южной тайги. Верхний ярус северной тайги представлен еловыми редкостойными лесами с примесью березы и лиственницы, а нижний типичными для тундры растениями: карликовая березой, голубикой, багульником, вереском.

Хвойные леса можно разделить на смешанные хвойные и широколиственные. К ним относятся ель, сосна. Сюда же примыкают липа, клен и дуб. Хвойные леса из европейских елей и сибирских пород – пихта, лиственница, кедр. Западносибирские леса представляют ели, пихты и кедры. Восточносибирские состоят из сибирской лиственницы, восточнее произрастает лиственница Гмелина. Хвойные леса близ побережья Охотского моря богаты аянскими елями. Уссурийские смешанные леса дают такие породы как кедр, пихта чёрная маньчжурская. Из лиственных- желтая береза, амурская липа, пробковое дерево. Алтайско-саянские леса богаты пихтами, кедрами и соснами. Состав лесов меняется с севера на юг, разбиваясь на подзоны северной, средней и южной тайги. Верхний ярус северной тайги представлен еловыми редкостойными лесами с примесью березы и лиственницы, а нижний типичными для тундры растениями: карликовая березой, голубикой, багульником, вереском. Поверхность мшистая и лишайниковая. Средняя тайга состоит из густых ельников и пихт, почвенный покров составляют мхи. Южная часть тайги- это светлые широколиственные леса с хорошим травяным покровом и почти отсутствующими мхами.

Поверхность мшистая и лишайниковая. Средняя тайга состоит из густых ельников и пихт, почвенный покров составляют мхи. Южная часть тайги- это светлые широколиственные леса с хорошим травяным покровом и почти отсутствующими мхами.

Подзолистые почвы по своему составу не пригодны в сельском хозяйстве. После дождя грунт раскисает, а высыхая образует плотную корку. Это неплодородные, с низким содержанием перегноя и кислой средой почвы. Микрофлора грибковая с актиномицетами. Верхние покровы подвержены вымыванию. Чтобы выращивать культурные растения землю необходимо известковать, добавлять подкормку и высаживать лесные заграждения, которые не позволят грунту расползаться во время дождей. Удобрения повышают плодородие почвы, и увеличивают емкость катионного обмена, а так же водно-воздушный режим. С помощью мелиорационных мероприятий можно добиться мощной гумусовой прослойки. Создавая пахотный слой, углубляться стоит аккуратно и постепенно, чтобы не поднять подзолистый горизонт и не перемешать его с плодородным слоем. При правильном одомашнивании данного типа почв можно получить хороший урожай овощных и плодовых культур.

При правильном одомашнивании данного типа почв можно получить хороший урожай овощных и плодовых культур.

Экологические проблемы подзолистых почв

Земельные ресурсы очень важны, поэтому их нужно беречь, как и всю природу в целом. Подзолистые почвы составляют большую часть пахотных земель России. Но не стоит забывать, что без мероприятий по увеличению плодородия эти почвы малопригодны. Ко всему прочему ситуация обостряется из-за антропогенных действий человека. Чтобы ввести земли в сельхоз оборот, необходимо убрать часть лесной подстилки, что напрямую нарушает почвообразовательный процесс. Из-за чрезвычайно активной хозяйственной деятельности появляются проблемы. Увеличивая количество удобрений и частоту их внесения, сначала наблюдается существенный урожайный прирост, но такая химизированная подкормка ведет за собой структурное изменение почвы и ее биологической активности. Нарушается образование гумусового слоя, более сложные минеральные соединения распадаются и выходят из почвенного состава. Так же появляется почвоутомление – резкое снижение урожайности при бессменном возделывании или частом возвращении на поле одних и тех же культур. Наряду с этим, выделяют сопутствующие факторы деградации подзолистых почв. К ним относится нарушение баланса питания растений. Изменение свойств почвы и pH-среды. Развитие грибковой и бактериальной микрофлоры, накопление токсичных веществ. Появление сорняков и вредителей. При неправильной мелиорации происходит подкисление от избытка минеральных удобрений. Так же это может случиться при выпадении кислотных осадков. Оглеение является одним из факторов почвообразования в некоторых районах, но возможно развитие процесса на равнинных пашнях при застоях вод. Осолонцевание появляется с увеличением натрия. Это связано с поступлением солей из материнских пород, грунтовых и поверхностных вод при орошении земель.

Так же появляется почвоутомление – резкое снижение урожайности при бессменном возделывании или частом возвращении на поле одних и тех же культур. Наряду с этим, выделяют сопутствующие факторы деградации подзолистых почв. К ним относится нарушение баланса питания растений. Изменение свойств почвы и pH-среды. Развитие грибковой и бактериальной микрофлоры, накопление токсичных веществ. Появление сорняков и вредителей. При неправильной мелиорации происходит подкисление от избытка минеральных удобрений. Так же это может случиться при выпадении кислотных осадков. Оглеение является одним из факторов почвообразования в некоторых районах, но возможно развитие процесса на равнинных пашнях при застоях вод. Осолонцевание появляется с увеличением натрия. Это связано с поступлением солей из материнских пород, грунтовых и поверхностных вод при орошении земель.

Итак, чтобы минимизировать деградацию подзолистых почв, необходим индивидуальный подход к окультуриванию, адекватные меры по повышению плодородия путем добавления удобрений и севооборот культурных растений.

Click to rate this post!

[Total: 8 Average: 2.5]

9 типов российских почв: а какая у вас?

Русский ученый Василий Васильевич Докучаев еще в XIX веке разработал классификацию почв по условиям и характеру их образования. Эта система с успехом используется до сих пор, и незначительно дополняется и уточняется другими учеными-почвоведами. Любому фермеру очень важно изучить все типы почвы, которые встречаются на его земельном участке, и использовать их с учетом природных особенностей и рекомендаций по агротехнике.

1. Арктические почвы

Формируются на севере России в непродолжительный теплый сезон на незначительных участках островов Арктики, которые свободны от снега и льда. Это маломощные и очень бедные почвы. Здесь растут лишь мхи и лишайники, причем не сплошным покровом, а островками. Скудная растительность практически не дает материала для образования гумуса. Почвы данного типа неплодородны — на них невозможно что-либо выращивать.

2. Тундрово-глеевые почвы

Характерны для области арктического побережья России. Несмотря на малое количество осадков, из-за недостаточного испарения и близкого нахождения многолетней мерзлоты тундровые почвы сильно переувлажнены. В них идет процесс образования глея – это бесструктурный горизонт в систематически переувлажненной почве, характеризующийся зелёной, голубой, сизой или неоднородной сизо-ржавой окраской. При избытке влаги и недостатке кислорода в этих почвах восстанавливаются главным образом соединения железа, которые и придают глею зеленоватую и голубовато-серую окраску. Тундрово-глееввые почвы бесплодны, так как содержат мало гумуса, а мощность гумусового горизонта не превышает 5–8 см.

3. Подзолистые почвы

Это бедные гумусом почвы с широким светлоокрашенным подзолистым горизонтом. Подзолистые почвы формируются под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения. Подзолистые почвы являются наиболее распространенными почвами России, преобладают в таежно-лесной зоне, охватывающей более 50 % ее территории, в том числе около 18 % площади расположено в горных районах Средней и Восточной Сибири. Отличительные черты — наличие хорошо выраженного горизонта вымывания и кислая реакция, которая является неблагоприятным фактором для выращивания культурных растений. В агротехнике подзолистых почв обязательны ежегодное известкование и внесение органических и минеральных удобрений.

Отличительные черты — наличие хорошо выраженного горизонта вымывания и кислая реакция, которая является неблагоприятным фактором для выращивания культурных растений. В агротехнике подзолистых почв обязательны ежегодное известкование и внесение органических и минеральных удобрений.

4. Дерново-подзолистые почвы

Преобладают в смешанных лесах, где помимо хвойных есть лиственные породы и хорошо развит травяной покров. Дерн — густо заросший травой, скрепленный корнями многолетних растений верхний слой почвы. У этого типа почв, по сравнению с подзолистыми, достаточно мощный гумусовый (дерновый) горизонт (10–20 см) с более высоким содержанием плодородного слоя. Причин тому две: лиственные деревья дают растительный опад; в этих районах больше солнечного тепла и меньше влаги, просачивающейся в почву, что ослабляет вымывание гумуса. Дерново-подзолистые почвы имеют большее содержание гумуса, чем подзолистые, но также нуждаются в известковании и внесении удобрений.

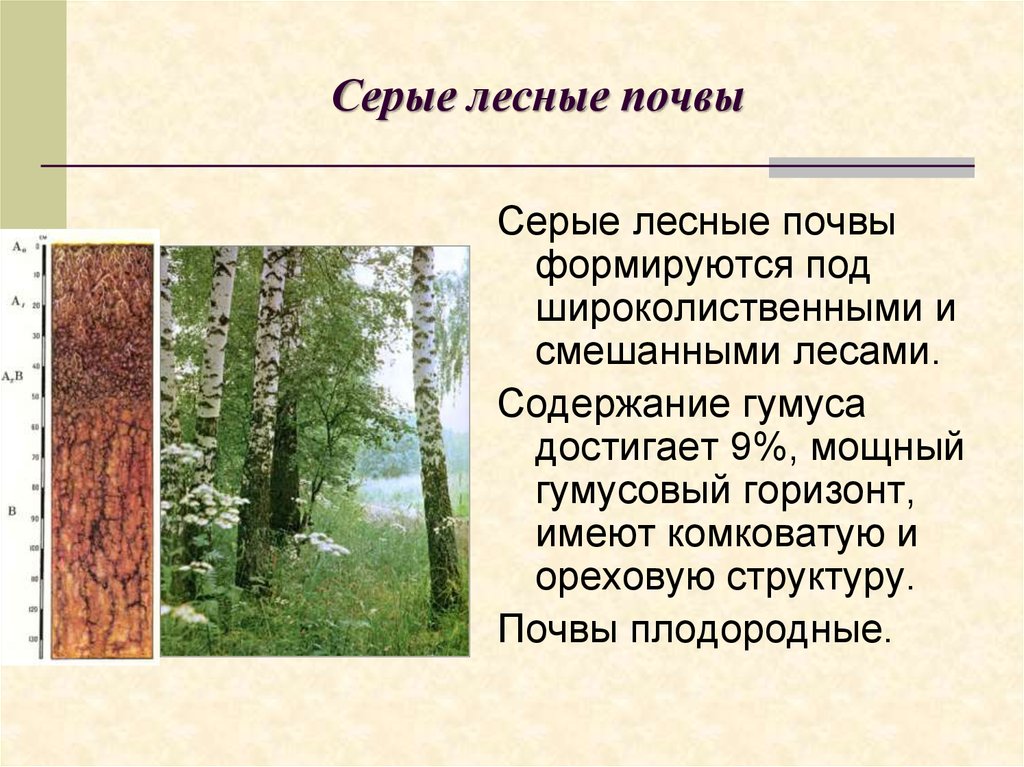

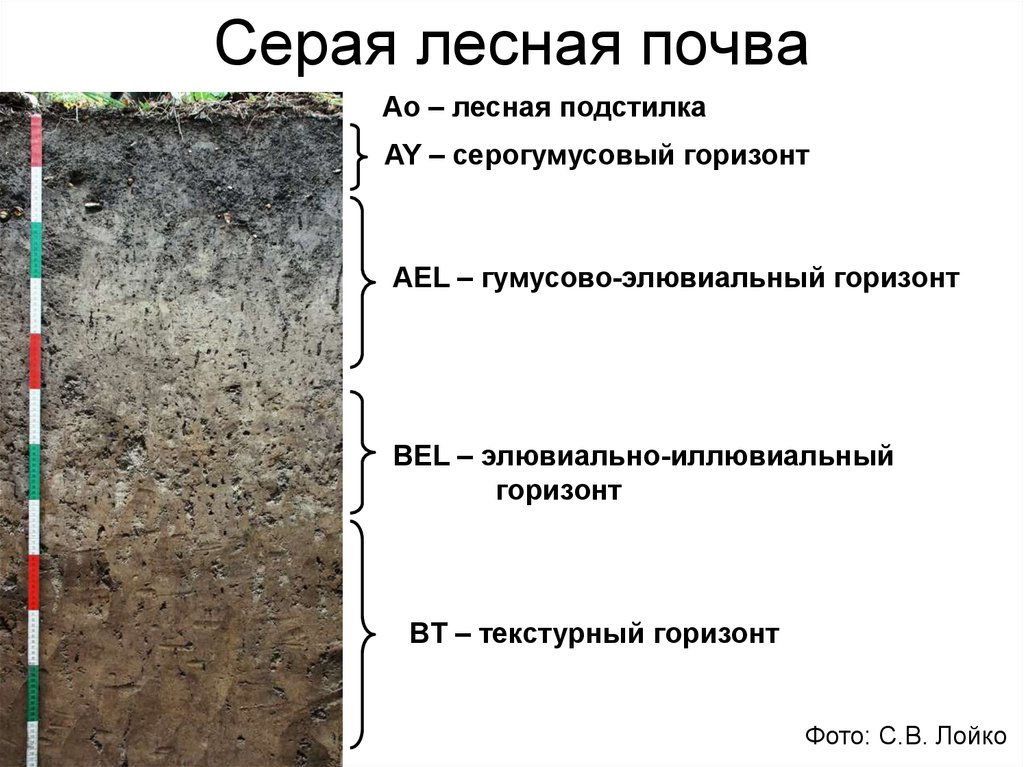

5. Серые лесные почвы

Почвы этого типа формируются под широколиственными лесами и имеют серый окрас. Непременными условиями для их формирования являются преобладание континентального климата и наличие широколиственных лесов и травяной растительности. В России это терри в южной части лесной зоны и в Европейской России и под мелколиственными лесами в Сибири, в южных горных системах (Северный Кавказ, Южный Урал, Алтай, Забайкалье). Содержание гумуса составляет 2–8%, то есть урожайность довольно высокая. По агротехнике требуется меньшее количество извести и удобрений. На серых лесных почвах с успехом выращивают любые культуры.

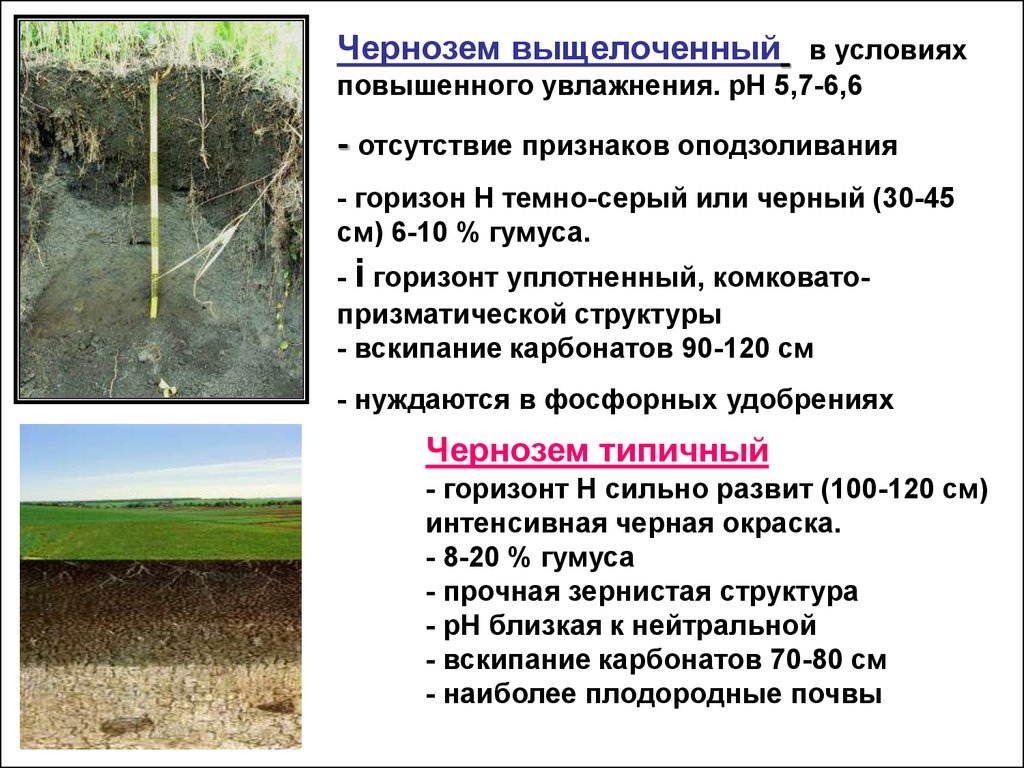

6. Черноземные почвы

Черноземы легко распознать по насыщенному черному цвету, который и дал название этому типу почвы и выраженному развитому гумусному слою, который в некоторых местах может достигать полутораметровой толщины. Черноземы являются национальным российским достоянием и распространены в степной зоне.

Господствуют в степях. Важнейшую роль в формировании черноземов играет дерновый процесс. Черноземы – самые плодородные почвы, в наши дни они практически полностью распаханы. Они сосредоточены в районе наиболее развитого в стране сельского хозяйства от Тульской области до Кубани.

7. Бурые и серо-бурые почвы

Формируются в областях с пустынным климатом. Поскольку в России таких мест очень мало (отдельные участки Астраханской области), то данный тип почв в нашей стране мало представлен. Образование гумуса затруднено из-за высоких температур, уменьшения влаги и не особо обильного растительного опада. Плодородность пустынных почв можно повысить, снизив степень засоления, улучшив защиту от ветровой эрозии и оптимизировав систему орошения

8. Каштановые почвы

Распространены в южных степях и полупустынях и формируются в условиях дефицита влаги и крайне скудной растительности. Как следствие, каштановые почвы имеют менее мощный слой гумуса и более светлый коричневый (каштановый) цвет.

9. Азональные типы почв

В России есть почвенные ареалы, отличающиеся от тех, которые доминирует в зоне. Такие почвы принято называть азональными. От типичных они отличаются свойствами и структурой. Формирование данных почв связано с местными особенностями климата, характером растительности и другими факторами. Основные виды таких почв:

- Болотные (торфянистые) почвы — самые распространенные среди незональных. Для их образования необходимо сильное переувлажнение. Они встречаются практически во всех климатических поясах.

- Торфяно-глеевая почва. В Восточной Сибири, где достаточно продолжительный холодный период, доминируют таежно-мерзлотные почвы, хотя на той же широте европейской части России распространены дерново-подзолистые и подзолистые.

В долинах рек преобладают аллювиальные почвы, образованные речными наносами. Они, как правило, более плодородны, чем окружающие их зональные почвы.

В долинах рек преобладают аллювиальные почвы, образованные речными наносами. Они, как правило, более плодородны, чем окружающие их зональные почвы. - Солончаки и солонцы. Этот тип почв развит в южных засушливых районах, на участках с относительно близким залеганием минерализованных грунтовых вод. Их образование связано с процессами засоления. Влага с растворенными минеральными соединениями (карбонаты, гипс и др.) подтягивается к поверхности и испаряется, а соли выпадают в осадок. Поверхность солончака нередко представляет собой соляную корку, покрытую трещинами.

Подзолистая почва | почвоведение | Британика

- Развлечения и поп-культура

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы изучаем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Факты и сопутствующий контент

Подзол – объяснение, характеристики и часто задаваемые вопросы

В почвоведении подзолы – это распространенные почвы хвойных или бореальных лесов. И это также типичная почва эвкалиптовых лесов и вересковых пустошей на юге Австралии. В Западной Европе подзолы растут в глубине земли, которая часто застраивается человеком для выпаса скота (пищи) и сжигания. В некоторых частях Британии, таких как вересковые пустоши с подзолистой почвой, камбисоли сохраняются под жуками бронзового века (Dimbleby, 1962).

И это также типичная почва эвкалиптовых лесов и вересковых пустошей на юге Австралии. В Западной Европе подзолы растут в глубине земли, которая часто застраивается человеком для выпаса скота (пищи) и сжигания. В некоторых частях Британии, таких как вересковые пустоши с подзолистой почвой, камбисоли сохраняются под жуками бронзового века (Dimbleby, 1962).

[Изображение будет загружено в ближайшее время]

Морфологическая характеристика

Типичный подзол в зональном разрезе имеет серовато-серый, сильно выщелоченный элювиальный горизонт под темной живой атмосферой и над очень темно-коричневой поверхностью. Большинство подзолов имеют слой верхнего слоя (Н-горизонт) мощностью от 1 до 5 см, открытый и губчатый, переходящий в Ах-горизонт с гумифицированным органическим веществом. По слою мусора, в частности, еще различимы фрагменты отдельных растений, а живые корни могут быть подвержены микоризе. Ах-горизонт содержит темную смесь серого органического вещества и минералов (особенно кварца). Основной отбеленный Е-горизонт имеет однозернистую структуру, а образование буро-черной иллювиативной почвы варьирует от рыхлой (необычной) через твердую, угловато-глыбистую до очень твердой и крупной.

Основной отбеленный Е-горизонт имеет однозернистую структуру, а образование буро-черной иллювиативной почвы варьирует от рыхлой (необычной) через твердую, угловато-глыбистую до очень твердой и крупной.

В конце сухого сезона зональной зоны подзолы обычно имеют высокую цветность, свидетельствующую о накоплении оксидов железа (а также оксидов алюминия). Во влажных районах горизонт Bhs черный, с высоким содержанием органического переноса. Профиль интразонального тропического подзола имеет разложившийся («сырой») верхний слой и кислый гумус с высоким отношением углерода к азоту. Горизонт А под гумусом развит слабо и залегает на кровле элювиального горизонта Е песчаной текстуры от светло-серого до белого, мощность которого может составлять от 20 см до нескольких метров («Гигантские подзолы»).

Если углубиться в иллювиальный горизонт почвы, то он обычно темно-бурый и неравномерный по глубине и редко можно найти мотки или мягкие концентрации и оксиды алюминия. И чуть больше глины в иллювиальном горизонте по сравнению с вышележащим в профиле. Ярко окрашенные B(h)s-горизонты с полуторными окислами накапливаются в умеренной зоне, что редко встречается в тропиках, где оподзоливание в значительной степени ограничено бедными железом материнскими породами под влиянием грунтовых вод.

И чуть больше глины в иллювиальном горизонте по сравнению с вышележащим в профиле. Ярко окрашенные B(h)s-горизонты с полуторными окислами накапливаются в умеренной зоне, что редко встречается в тропиках, где оподзоливание в значительной степени ограничено бедными железом материнскими породами под влиянием грунтовых вод.

Минералогические характеристики

Минералогические характеристики подзолов несколько иные, но почти всегда характеризуются преобладанием кварца. В условиях прохладного влажного климата, где выщелачивание идет интенсивно, исходный материал может быть изначально промежуточного или даже основного состава. Максимум железа и алюминия можно обнаружить на разных глубинах горизонта В в зависимости от генетической истории конкретной подзолистой почвы. В США уровень подзола, как правило, имеет максимальное содержание железа выше максимального содержания алюминия.

Хорошо развитые интразональные подзолы Западной Европы обычно имеют максимальное содержание алюминия в верхней части горизонта В, с максимумом железа на большей глубине. Процессы выветривания в горизонтах А и Е хорошо развитых подзолов на малоглинистых материалах заставят материал превратить глину в смектит (бейделлит), а иногда и в каолинит. Тогда как глины в горизонте В могут быть алюминиево-переслоистыми. Аллофан представляет собой аморфный алюмосиликат, который, по-видимому, накапливается в горизонтах В, имеющих богатый исходный материал.

Процессы выветривания в горизонтах А и Е хорошо развитых подзолов на малоглинистых материалах заставят материал превратить глину в смектит (бейделлит), а иногда и в каолинит. Тогда как глины в горизонте В могут быть алюминиево-переслоистыми. Аллофан представляет собой аморфный алюмосиликат, который, по-видимому, накапливается в горизонтах В, имеющих богатый исходный материал.

Гидрологические характеристики

Этот подзол обычно влажный из-за своего климата или условий местности. Движение воды через почву будет затруднено даже в засушливых районах, если почва имеет плотный иллювиативный горизонт или затвердевший слой на некоторой глубине почвы. Образование тонкого железистого поддона происходит при периодическом застое воды в почве либо в горизонте В, либо ниже его, например подзолы Densic и Placic. Подзолы даже приурочены к районам с годовым избытком осадков, низкая водоудерживающая способность этих почв все же может вызывать засушливый стресс в засушливые периоды.

Физические характеристики

Большинство подзолов имеют песчаный гранулометрический состав и слабое агрегирование структурных элементов. их отбеленный элювиальный горизонт обычно содержит менее 10 процентов глины, но содержание глины может быть несколько выше в нижележащем иллювиальном горизонте.

Химические характеристики

Согласно химическим характеристикам, профиль органического вещества подзолов показывает две области концентрации, одна на поверхности, а другая в сподическом горизонте. Отношение углерода к азоту обычно составляет от 20 до 50 в поверхностном горизонте почвы, оно уменьшается до 10-15 в отбеленном горизонте, а затем снова увеличивается до 15-25 в горизонте сподик. Уровень питательных веществ в подзолах низкий вследствие высокой степени выщелачивания.

Питательные вещества для растений в основном концентрируются в поверхностных горизонтах, где при разложении органических остатков высвобождаются циклоэлементы, но фосфаты могут накапливаться в горизонтах В (в виде фосфатов железа и алюминия). Поверхностная область почвы, как правило, кислая по своей природе с pHy150, который колеблется от 3,5 до 4,5. По мере увеличения глубины зонального подзола значение рН также увеличивается до максимума около 5,5 в глубокой подпочве, тогда как рН почвы в интразональных подзолах имеет тенденцию быть самым низким в верхней части горизонта В.

Поверхностная область почвы, как правило, кислая по своей природе с pHy150, который колеблется от 3,5 до 4,5. По мере увеличения глубины зонального подзола значение рН также увеличивается до максимума около 5,5 в глубокой подпочве, тогда как рН почвы в интразональных подзолах имеет тенденцию быть самым низким в верхней части горизонта В.

Биологические характеристики

В бореальном и умеренном климате «крупные» почвенные животные, такие как дождевые черви, встречаются редко в большинстве подзолов; разложение органического вещества и гомогенизация поверхности почвы происходят медленно и в основном осуществляются грибами, мелкими членистоногими и насекомыми. Многие австралийские подзолы имеют признаки активности дождевых червей. Активность кротов и дождевых червей быстро возрастает при удобрении подзолов.

Оподзоливание

Оподзоливание, также известное как оподзоливание, представляет собой процесс комплексного почвообразования, при котором растворенные органические вещества и ионы железа и алюминия высвобождаются в результате выветривания различных минералов. Они образуют органо-минеральные комплексы (хелаты) и перемещаются из верхнего уровня почвенного профиля в более глубокие части почвы. В процессе оподзоливания элювиальный горизонт почвы обесцвечивается и приобретает пепельно-серый цвет. Комплексы почвы перемещаются с просачивающейся водой ниже, в иллювиированные горизонты почвы, которые по мере их накопления обычно имеют бурую, красную или черную окраску и состоят из сцементированных полуторных оксидов и органических соединений. Это типичный процесс почвообразования в подзолах.

Они образуют органо-минеральные комплексы (хелаты) и перемещаются из верхнего уровня почвенного профиля в более глубокие части почвы. В процессе оподзоливания элювиальный горизонт почвы обесцвечивается и приобретает пепельно-серый цвет. Комплексы почвы перемещаются с просачивающейся водой ниже, в иллювиированные горизонты почвы, которые по мере их накопления обычно имеют бурую, красную или черную окраску и состоят из сцементированных полуторных оксидов и органических соединений. Это типичный процесс почвообразования в подзолах.

Предпосылки

Оподзоливание обычно происходит под лесной или вересковой растительностью и распространено в прохладных и влажных районах, поскольку такой климат препятствует активности почвенных микробов в верхнем слое почвы. В целом образование оподзоливания происходит при торможении биологического распада, в результате чего образуются слои кислых организмов (больше). В этих кислых условиях дефицит питательных веществ продолжает препятствовать микробной деградации органических комплексообразователей. Почвы от средних до темных с бедным почвообразующим материалом (обычно богатым кварцем) также способствуют оподзоливанию, так как это способствует потоку насыщенной воды.

Почвы от средних до темных с бедным почвообразующим материалом (обычно богатым кварцем) также способствуют оподзоливанию, так как это способствует потоку насыщенной воды.

Основные этапы

Процесс оподзоливания почвы в основном состоит из двух этапов:

На первом этапе происходит мобилизация и перенос с поверхности органических веществ, таких как Fe (железо) и Al (алюминий). , горизонт занимает место.

Далее происходит иммобилизация и стабилизация органического вещества Fe (железо) и Al (алюминий) в недрах.

В пахотном слое кислых почв органические вещества (особенно из растительных остатков, слоя гумуса и корневых выделений) вместе с ионами алюминия и железа образуют органо-минеральные структуры. Эти растворимые хелаты затем перемещаются с просачивающейся водой из горизонта А (или горизонта Е) в горизонт В. В результате горизонт Е (или горизонт Ае в канадской системе классификации почв) остался обесцвеченным и пепельно-серого цвета, а горизонт В обогащается за счет перемещения органо-минеральных структур. Таким образом, цвет горизонта В красный, коричневый или черный, в зависимости от ионов железа металла или живого организма. В целом граница между В-линией и элювиальной Ае (или Е) очень различна, и иногда может образовываться хардпан (или Ортштейн), так как Fe и Al, переносимые организмами, увеличивают минеральные частицы, цементируя их в этот уплотненный слой.

В результате горизонт Е (или горизонт Ае в канадской системе классификации почв) остался обесцвеченным и пепельно-серого цвета, а горизонт В обогащается за счет перемещения органо-минеральных структур. Таким образом, цвет горизонта В красный, коричневый или черный, в зависимости от ионов железа металла или живого организма. В целом граница между В-линией и элювиальной Ае (или Е) очень различна, и иногда может образовываться хардпан (или Ортштейн), так как Fe и Al, переносимые организмами, увеличивают минеральные частицы, цементируя их в этот уплотненный слой.

Существует ряд причин иммобилизации этих органо-минеральных структур в горизонте В. Если алюминий или слишком много ионов железа связываются с органическими соединениями, комплексы могут колебаться, поскольку растворимость уменьшается с увеличением отношения металла к углероду. Кроме того, более высокое значение рН (или более высокое содержание кальция) в нижних горизонтах почвы может привести к разрушению металлогумусовых комплексов. В нижних слоях почвы органические комплексообразователи разрушаются под действием микроорганизмов. Некоторые из уже установленных комплексов в горизонте В будут действовать как фильтр, поглощая и перенося комплексы из верхних горизонтов почвы. Пониженная водопроводность из-за повышенного содержания глины также может приводить к начальному уклону органо-минеральных комплексов.

В нижних слоях почвы органические комплексообразователи разрушаются под действием микроорганизмов. Некоторые из уже установленных комплексов в горизонте В будут действовать как фильтр, поглощая и перенося комплексы из верхних горизонтов почвы. Пониженная водопроводность из-за повышенного содержания глины также может приводить к начальному уклону органо-минеральных комплексов.

Перемещаемые вещества иногда могут разделять почвы иллювиального горизонта. Самая верхняя часть иллювиального горизонта сильно обогащена органическим веществом, тогда как оксиды железа и алюминия в большей степени обнаружены в нижних частях иллювиального горизонта. Оподзоливание также будет способствовать перемещению некоторых питательных веществ, таких как (Cu, Fe, Mn, Mo и P), что приведет их ближе к корням растений.

Знаете ли вы?

Что такое подзол в реальной жизни? В почвоведении подзолы — это типичные почвы хвойных или бореальных лесов.

В долинах рек преобладают аллювиальные почвы, образованные речными наносами. Они, как правило, более плодородны, чем окружающие их зональные почвы.

В долинах рек преобладают аллювиальные почвы, образованные речными наносами. Они, как правило, более плодородны, чем окружающие их зональные почвы.