Плуг — Википедия. Что такое Плуг

Немецкий крестьянин работает с плугомПлуг — орудие для вспашки плотной почвы, поднятия целины[1]. Плугами также называются устройства для работы под водой, для прокладки кабелей, для подготовки земной поверхности перед звуковым зондированием и гидролокацией бокового обзора при поиске нефти. Первоначально плуги тащили на себе сами люди, затем волы, а ещё позже — лошади и мулы. В настоящее время в промышленно развитых странах плуг тянет за собой трактор.

Основная задача плуга — перевернуть верхний слой земли. Вспахивание уменьшает количество сорняков, разрыхляет и делает почву более мягкой и податливой, облегчает дальнейший посев. В процессе вспашки повреждаются уже тронувшиеся в рост, но ещё недостаточно окрепшие однолетние сорняки. Кроме того, оборот пласта земли способствует перемещению непроросших семян сорняков в нижний (более глубокий) слой плодородной почвы, что, в свою очередь, создаёт дополнительное препятствие на пути прорастания сорных трав — многие семена при этом погибают. При этом поднимаются семена сорняков прошлых годов, которые обладают хорошей всхожестью.

История плуга

Известно, что люди всегда с большим уважением относились к орудиям обработки почвы. Так, в средние века кражу плуга считали тяжким преступлением и наказывали вора колесованием. Нельзя было принимать плуг в заклад. Тот, кто становился за плуг, считался взрослым человеком[2].

Этимологический словарь русского языка Шанского Н. М. сближает русское «плуг» с «плыть»: «плуг по сравнению с сохой кажется „плывущим“»[3].

М. Фасмер даёт следующее объяснение происхождения слова: «укр. плуг, др.-русск. плугъ (Пов. врем. лет под 981 г.), сербск.-цслав. плугъ, болг. плуг, сербохорв. плу̏г, словен. plùg, род. п. plúga, чеш. pluh, plouh, слвц. pluh, польск. pɫug, в.-луж. pɫuh, н.-луж. pɫug, полаб. pläug Заимств. из д.-в.-н. pfluog „плуг“, др.-исл. plógr, англос. plóg, которые сближают частью с нов.-в.-н. рflеgеn „ухаживать“, частью — с нов.-в.-н. Рflосk „колышек“».

Доиндустриальная эпоха

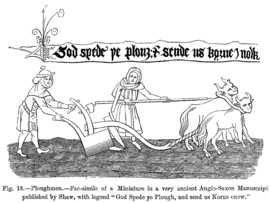

Распашка с использованием плуга и волов. Миниатюра поэмы «God Spede ye Plough», относящаяся к началу XVI века. Британский музей

Распашка с использованием плуга и волов. Миниатюра поэмы «God Spede ye Plough», относящаяся к началу XVI века. Британский музейСамые первые плуги (фактически соха) появились в III тыс. до н. э.[4] и имели очень простое строение и представляли собой раму (дышло), держащую в себе вертикально закреплённый кусок дерева (лемех), который волочили сквозь верхний слой почвы. Как лемех, так и дышло выделывались из одного куска дерева, о чём свидетельствует, например, сиракузская бронзовая монета[5].

Древние формы плуга известны нам по вавилонским и древнеегипетским изображениям, наскальным рисункам в Северной Италии и Южной Швеции (относящимся ко второму тысячелетию до нашей эры), а также по находкам древних плугов в торфяниках на территории Польши. Ранее I тысячелетия до нашей эры плуг был известен в Китае.

Плуг на лошадиной (конной) тягеВ самом начале отвалы делались из дерева в виде продолговатого четырёхугольника. Спереди их прикрепляли к стойке, а позади к подошве и к одной из рукояток плуга посредством деревянной или железной связи. Так как к дереву земля налипает сильнее, нежели к металлу, то впоследствии стали делать отвалы из чугуна или железа и давать им форму местами вогнутую, местами выпуклую, так что отвал представлял собой изогнутую винтообразную поверхность[5].

Первым коммерчески успешным плугом с использованием железных частей следует считать « Роттерхамский плуг», разработанный Джозефом Фулджембом (Joseph Foljambe) в 1730 году в Ротерхаме, Англии.

Индустриальная революция

Британский крестьянин за плугом

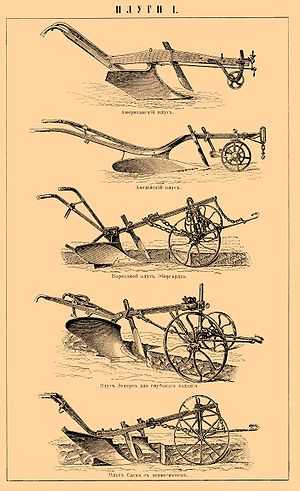

Британский крестьянин за плугом  Различные плуги конца XIX — начала XX века. Энциклопедия Брокгауза и Эфрона

Различные плуги конца XIX — начала XX века. Энциклопедия Брокгауза и ЭфронаСтальные плуги появились во времена промышленной революции. Они были легче и прочнее тех, что изготовлялись из железа или дерева. Первый стальной плуг изобрёл американский кузнец Джон Дир (John Deere) в 1830-х годах. К тому времени дышло, крепившееся к упряжи животных, было приспособлено так, что колесо в передней части плуга катилось по земле. Первые стальные плуги управлялись пешим человеком. Управляющий шёл вслед за плугом, держась за две рукоятки, и регулировал направление и глубину борозды. Он также часто руководил движением животных, тянущих за собой плуг. Позже появились плуги, где управляющий уже сидел на специальном сидении на колёсах, а плуг имел несколько лемехов.

Одна лошадь как правило может тянуть только плуг для одной борозды на чистой и мягкой почве. Для обработки более тяжёлых почв требовалось две лошади, одна из которых шла по борозде, а другая по необработанной земле. Для плугов, делающих две и более борозд, одна или несколько лошадей должны идти по свободной, невспаханной земле, и даже это даётся им с трудом. Обычно таким лошадям дают десятиминутный отдых каждые полчаса.

С появлением парового трактора стало возможно использовать его для вспашки. В Европе уравновешенные плуги на колёсах тянулись проволочными канатами (в качестве средства передачи), управляемых парой паровых двигателей английского инженера Джона Фоулера (John Fowler). В Северной Америке твёрдая почва равнин позволила прямое использование больших паровых двигателей в качестве тяговой силы. Часто бывало, что до десяти паровых машин тянули один большой плуг, что позволяло вспахать сотни акров земли за день. Только паровые машины могли двигать такие большие плуги. Когда появились бензиновые двигатели, они не имели достаточной мощности сравнимой с паровой тягой.

В Австралии в 1870-е годы был изобретён специальный плуг для распашки земель под виноградники, названный «Стамп Джамп». Его устройство позволяло плужному лемеху самому перепрыгивать через шишковатые и очень длинные, выступающие на поверхность корни эвкалиптов. С помощью такого плуга первые поселенцы в долине МакЛарен обрабатывали все самые старые виноградники в регионе[7].

Более простая система, созданная позже, использует вогнутый диск (или два), установленный под большим углом к направлению движения. Вогнутая поверхность удерживает диск в земле, если под него не попадает что-либо твёрдое. Когда плуг натыкается на корень дерева или камень, лемех плуга подпрыгивает, что позволяло избежать поломки плуга и продолжить вспашку.

Современный плуг

Традиционные плуги могут переворачивать землю только в одном направлении, указываемым отвалом лемеха. В результате действия плуга образуются гребни вспаханной земли между бороздами, похожие на грядки. Этот эффект наблюдается и на некоторых полях, обрабатывавшихся в древние времена.

Современные плуги разделяют[8]:

- по типу рабочих органов — на лемешные и дисковые;

- по роду тяги — на тракторные (навесные, полунавесные и прицепные), конные и канатные;

- по числу рабочих органов — на одно-, двух- и многокорпусные;

- по назначению — для основной вспашки (общего назначения) и специальные;

- по способу вспашки — на бороздные, работающие всвал и вразвал (с образованием свальных гребней и разъёмных борозд), и для гладкой пахоты.

Современные оборотные плуги имеют двойные переворачивающиеся лемеха: пока один работает на земле, второй переворачивает её в воздухе (ошибочное суждение — в текущий момент времени работает один комплект — так же, как у обычного плуга). Доходя до края поля, плуг под действием гидравлики переворачивается, и при втором обратном проходе новые борозды отваливаются в ту же сторону, что и в первый раз — это позволяет избежать образования гребней.

Оборотный плуг не производит никаких дополнительных операций с пластом. Его использование позволяет пахать «челночным» методом — каждый последующий проход вплотную к предыдущему. Для этого необходимы два комплекта лемехов «зеркальной» конструкции на одной раме. При проходе один комплект работает, второй «смотрит в небо». После прохода и разворота агрегата «зеркальные» лемеха с помощью гидравлики меняются местами. Такая схема вспашки позволяет получить однородную вспаханную поверхность с гребнями, ориентированными в одну сторону (гладкая вспашка). Кроме того, экономится время и топливо на переездах между загонами.

При вспашке же обычным плугом половина загона имеет гребни справа от борозды, половина — гребни слева. При этом в центре загона образуется либо двойной гребень (при вспашке «в свал», когда агрегат начинает движение с середины загона и ходит по расширяющейся спирали), либо двойная борозда (при вспашке «вразвал», когда агрегат начинает движение у края загона и ходит по сужающейся спирали).

Оборотный плуг подсоединяется к трактору с помощью трехточечной навески. Обычные плуги имеют от 2 до 5 отвалов, но полу-закреплённые плуги, поднятие которых поддерживается колесом с диаметром в половину длины плуга, могут иметь до 18 отвалов. Гидравлическая система трактора используется для поднятия и переворота плуга, а также для регулирования ширины и глубины борозды. Тракторист всё ещё должен регулировать сцепление плуга, так чтобы он шёл под нужным углом. На современных тракторах глубина и угол вспашки устанавливаются автоматически.

Цель вспашки состоит в перемешке слоёв земли, обогащении её кислородом, избавление от сорняков и некоторых бактерий. Закопанные сорняки разлагаются в земле и служат в качестве компоста.

Дисковый плуг

Дисковый плуг в основном применяют при освоении новых территорий для вспашки новых земель после раскорчёвки леса, тяжёлых, уплотнённых, засорённых растениями и болотных почв. Рабочими органами этой разновидности плуга являются смонтированные на раме плуга сферические диски, вращающиеся на осях[8].

Кустарниково-болотный плуг

Кустарниково-болотный плуг применяют для вспашки болотных и торфяных почв, лесных раскорчёвок, расчисток после кустореза, а также почв, покрытых кустарником и древесной порослью высотой 2—4 метра[8].

Плантажный плуг

Широкое распространение виноградников, плодовых насаждений и лесопосадок потребовало создания специального плантажного плуга, вспахивающего землю на большую, чем обычный плуг, глубину (до 100 см), что способствует созданию более благоприятных условий для развития корней растений. Плантажный плуг может иметь двойные лемеха на разной глубине, почвоуглубители и другие рабочие органы, глубоко рыхлящие почву. Конструкция плуга позволяет улучшить водный режим почвы и уменьшить выщелачивание питательных веществ из верхних слоев грунта. Одновременно с плантажной вспашкой может проводиться внесение органических и минеральных удобрений

Ярусный плуг

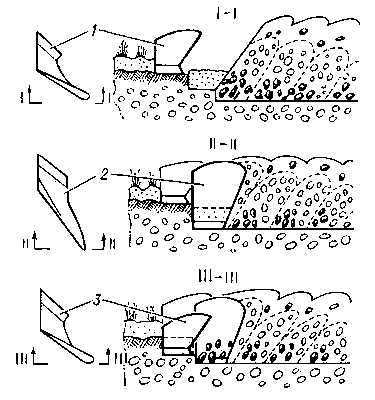

Для двух- и трёхъярусной вспашки солонцовых и подзолистых почв применяют специально предназначенный ярусный плуг[8]. При трёхъярусной пахоте:

- передний корпус снимает верхний слой почвы, оборачивает его и укладывает на дно борозды, образованной при предыдущем проходе заднего корпуса;

- средний корпус поднимает третий слой и вместе с лежащим на нём верхним слоем сдвигает их в сторону, не оборачивая;

- одновременно задний корпус поднимает второй слой, оборачивает и сбрасывает на дно борозды, образованной средним корпусом.

В процессе двухъярусной вспашки

- либо укладывают верхний слой на поверхность поля, а средний и нижний слои перемешивают между собой,

- либо верхний слой заделывают на глубину, а 2 нижних слоя без оборота поднимают на поверхность.

Садовые плуги

Для вспашки почвы в междурядьях садов обычно применяют садовый плуг, который снабжён специальным приспособлением — устройством, обеспечивающим боковое смещение плуга относительно продольной оси трактора, что позволяет обрабатывать почву под кронами полновозрастных деревьев[8].

Лесной плуг

Отрывает борозды для посадки и посева лесных культур на нераскорчёванных вырубках специально приспособленный лесной плуг, снабжённый одновременно работающим корпусом с право- и левооборачивающими отвалами, имеющий приспособление для посева в отрываемые борозды семян хвойных пород[8].

Плуг для пахоты каменистых почв

Для обработки каменистых почв применяют специальный плуг, который снабжён рычажным механизмом для выглубления корпусов при встрече с препятствием и заглубления после преодоления его[8].

Плуг оснащен системой рессорной защиты, которая служит для выглубления корпусов плуга при наездах на препятствия (камни, плитняк и другие предметы) и автоматического их заглубления после преодоления препятствий, а также для обеспечения устойчивой работы корпусов при пахоте почв различного механического состава, плотности и влажности. На плуге устанавливаются корпуса с удлинёнными полувинтовыми отвалами. Носок лемеха усилен специальным долотом. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из высококачественной стали и термически обрабатывается.

Плуг оснащен механизмом изменения ширины захвата корпусов (в пределах 30- 50 см для каждого корпуса) позволяющим регулировать (в зависимости от почвенно- климатических условий) ширину захвата плуга, что способствует выбору оптимального режима работы трактора и экономии расхода топлива. Изменение ширины захвата осуществляется с помощью тяг и гидросистемы трактора.

Плуг для гладкой пахоты

На огромных и незащищённых от воздействия ветровой эрозии почвы равнинах (земли Северной Америки, целинные земли Казахстана) применение традиционного отвального плуга себя не оправдало. Специально для гладкой пахоты учёные разработали безотвальный плуг (плоскорез). Таким образом, для рыхления почвы на глубину до 40 см без оборота пласта применяют корпуса, которые не имеют отвала[8].

Эрозия почвы

Одним из негативных последствий вспашки является эрозия почвы. Под действием воды и ветра земля перемещается, и использование плуга способствует этому процессу. В результате неконтролируемого использования сельскохозяйственных процедур на США в 1930-е годы обрушилась волна пыльных бурь.

Детали плуга

Ручной плуг XIX века

Ручной плуг XIX векаВ отдельности главные части плуга (рис. справа) производят следующую работу. Нож (а) — отрезает пласт в вертикальной плоскости. Лемех (б) в горизонтальной, оборачивает и разрыхляет пласт — отвал (в). К ним присоединяются ещё полевая доска (г), дающая плугу опору в вертикальной плоскости, подошва (д), служащая опорой плуга снизу и принимающая на себя вес плуга и лежащего на нём во время работы пласта; одна или две стойки (е), к которым прикрепляются с одной стороны вышеупомянутые части, а с другой — грядиль (ж, дышло), за который с переднего конца зацепляется упряжной валек и прикрепляется регулятор (и), а с заднего рукоятки (з). Обе последние части служат для управления плугом. К каждому плугу прикладываются ещё ключ для отвинчивания и закрепления гаек, молоток для заклепывания и или плуговой башмак, который надевается на лемех, или плужные салазки, служащие для перевозки плуга с одного места на другое.

Разновидности плуга на территории России XIII—XX вв.

Сибирский сабан («колесуха») конца XIX векаВ европейской части России, по меньшей мере с X века[10], наибольшее распространение имела традиционная «великорусская» соха, вплоть до постепенной замены её железным плугом на рубеже XIX—XX вв[11]. В Поволжье, на Урале и в большинстве областей Сибири имели распространение колёсные разновидности плуга, такие как малороссийский деревянный плуг-«лемех» и сабан-«колесуха»[12].

В духовной культуре

В религии и мифологии

В земледельческих культурах плуг или соха имеют культовое значение, поскольку участвуют в календарных обрядах — например, «первой борозды». В мифологических представлениях плуг нередко приобретает фаллическую символику, поскольку «оплодотворяет» Мать-Землю. С этим связан и тот факт, что пашут и сеют в традиционном обществе обычно мужчины, как носители оплодотворяющего начала[13].

У восточных славян и на Балканах во время Зимних Святок (в Крещенский, а с XVIII века — в Васильев вечер) проводился обряд «кликанья плуги». Он заключался в шествии с плугом, его величании и даже заклинании, а также в инсценировке пахоты и сева[14]. Этот обряд, базировавшийся на магии подобия и магии «первого дня», должен был обеспечить в наступающем году плодотворную обрабоку земли и обильные всходы[15].

У многих земледельческих народов известен ритуал опахивания. Он основывается на ассоциации борозды, проведённой плугом, с границей, отделяющей освоенное, окультуренное пространство от хаоса внешней окружающей среды.

В мифологиях земледельческих народов имеют место персонажи, родившиеся из борозды, проведенной плугом. Согласно «Рамаяне», богиня Сита (др.-инд. Sītā «борозда») родилась из борозды, которую провёл плугом её отец Джанака, опахивая место для жертвоприношения. По преданиям этрусков, из борозды на поле вблизи Тарквиний родился Тагес — мальчик с умом старца.

В геральдике

Плуг используется как эмблема земледелия и как символ новой жизни. В первые годы существования Советской России плуг употреблялся как эмблема трудового крестьянства и одно время изображался с молотом, пока его в этом качестве не вытеснил серп. Плуг также был изображён на советских монетах достоинством в 1 рубль и полтинник в 1920-е годы; силуэт плуга также изображался на ордене Красного Знамени и на медалях в некоторых странах Восточной Европы (например, в Чехословакии в 1948—1989 гг.).

Как эмблема новой жизни, плуг использовался в конце XVIII — начале XIX века в Северной Америке, а в нынешнее время изображен на государственном гербе Либерии[16].

Также в настоящее время изображён на государственных печатях штатов США Пенсильвания, Орегон, Оклахома, Северная Дакота, Невада, Монтана и Миннесота[17].

Изображение плуга присутствует на гербе Петах-Тиквы.

В музыке

В 1989 году группа «Сектор Газа» записала песню «Плуги-вуги», а в 1991 году перезаписала её в новой аранжировке.

См. также

Примечания

- ↑ Шангина, 2003.

- ↑ В. А. ГОРСКИЙ. Из истории плуга / Школа и труд. Школа и труд.

- ↑ Этимологический словарь русского языка

- ↑ Зворыкин А. А. и др. История техники. М., 1962. С.37

- ↑ 1 2 Клюсс Г. А. Плуг, землеобработное орудие // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- ↑ Карпенко Н. А., Зеленев А. А., Сельскохозяйственные машины, Москва, 1968

- ↑ The Stump Jump

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 БСЭ: В. Комаристов, Безотвальный плуг

- ↑ Большой энциклопедический словарь. Сельское хозяйство

- ↑ Ю. Краснов. Ранняя история сохи. «Советская археология», № 1, 1986 г.

- ↑ Соха (сельскохозяйственное орудие) / Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

- ↑ Андюсев Б. Е. Сибирское краеведение. Хозяйство, быт, традиции, культура старожилов Енисейской губернии XIX — начала XX вв.: Учебное пособие для учащихся и студентов. Изд. 2-е, испр. и дополн. — Красноярск: РИО КГПУ, 2003. — 336 с. ISBN 5-85981-049-0

- ↑ Индоевропейская мифопоэтическая традиция нередко отождествляла человека и землю. К примеру, во многих индоевропейских языках семена растений и мужское семя обозначаются одним словом, равно как и рождение у человека и у земли, в отличие от животных (земля обладает плодородием и рождает урожай, женщина рожает, а животное котится; человек, земля и природа умирают, а животное издыхает).

- ↑ См. также: Посевание // Российский Этнографический Музей

- ↑ Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. СПб.: Терра, 1995. С. 59-61. Архивировано 27 февраля 2012 года.

- ↑ Похлёбкин В. Словарь международной символики и эмблематики

- ↑ Символика США

Литература

- Шангина И.И. Плуг. Плуг малороссийский. Плуг русский // Русский традиционный быт : энциклопедический словарь. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — С. 201—205. — 688 с.

- Каталог тракторов, сельскохозяйственных, землеройных и мелиоративных машин, транспортных средств, машин и оборудования для механизации животноводческих ферм, М., 1972.

- Сельскохозяйственная техника. Каталог. 3-е изд. — М., 1967.

- Анучин Д.Н. Плуг, происхождение // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Клюсс Г.А. Плуг, землеобработное орудие // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Плуг // Большая российская энциклопедия. Том 26. — М., 2014. — С. 452.

wiki.sc

Плуг это что такое Плуг: определение — История.НЭС

ПЛУГ

сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы. Деревянный П. известен в Китае ранее 1-го тысячелетия до н. э., в России — с VIII—IX вв.

Оцените определение:

Источник: Словарь исторических терминов

ПЛУГ

орудие для обработки почвы. Разрыхляя почву, переворачивает и перемешивает ее. Состоит из лемеха — подрезающего почвенный пласт снизу, ножа — отрезающего пласт со стороны и отвала, который принимал и переворачивал подрезанный пласт. В к. XIX — н. XX вв. плуги делились на упряжные и паровые; для одностороннего отваливания, двустороннего отваливания и без отвала. В к. XIX в. в России плуг вытеснил соху.

Оцените определение:

Источник: Святая Русь: энциклопедический словарь

ПЛУГ

Лк 9:62). Обработка земли посредством плуга упоминается уже во времена Иова. Он также упоминается и в Быт 45:6. Принимая во внимание образцы сошника и резака в плуге, легко видеть почти буквальное осуществление пророчеств прор. Ис 2:4 и Иол 3:10. Наблюдение за ходом плуга по земле требовалось внимательное и неуклонное. Управляющий им должен был непрестанно смотреть вперед и не оглядываться назад. Посему-то Господь Спаситель говорит: “никто, возложивший руку свою на плуг, и озирающийся назад, не благонадежен для царствия Божия (Лк 9:62).

Оцените определение:

Источник: Библейская Энциклопедия. Труд и издание Архимандрита Никифора

Плуг

евр. махареша. Плуг с древних времен является земледельческим орудием (Быт. 45:6; Втор. 22:10; Иов. 1:14). В начале плуг, вероятно, представлял часть древесного ствола с двумя отходящими в стороны ветвями; подобные примитивные плуги употребляются и до сих пор в Египте. Лемех плуга часто оббивалось железом или делалось целиком из железа (Ис. 2:4; Иол. 3:10). Земледелец направлял плуг одной рукой, а другой держал рожон (заостренный шест), чтобы погонять животное. Вооруженный таким рожном, Самегар убил 600 филистимлян (Суд. 3:31). Если животное не шло и сопротивлялось, рожон втыкался в его тело, отчего и произошло выражение «идти против рожна» (Деян. 26:14). В плуги запрягали волов, ослов и быков. Животных различной породы, нельзя было впрягать вместе (Втор. 22:10).

Оцените определение:

Источник: Библейский энциклопедический словарь, 1868 г. (репринт М.: Локид-пресс, 2005 г.)

ПЛУГ

(англ. plough, нем. Pflug), орудие, предназначенное для разрыхления земли, протаскивалось по полю с помощью пары волов (иногда других животных или людей). Пахарь управлял упряжкой, находясь сзади. Известно два основных типа П., более ранний, развившийся из мотыги (ард), рыхлит почву, но не переворачивает пласт. При этом возникает необходимость в повторном вспахивании под прямым углом к первому. Этот тип П. возникает на Ближнем Востоке, его изображения восходят к 4-му тысячелетию до н.э. Здесь и в Средиземноморье он до сих пор используется при вспашке тонких слоев почвы. Следы вспахивания недавно выявлены в не

interpretive.ru

Плуг — Большая советская энциклопедия

С.-х. орудие для основной обработки почвы — вспашки (См. Вспашка). П. наиболее древнее почвообрабатывающее орудие, формы которого были известны по вавилонским и древнеегипетским изображениям, наскальным рисункам в Северной Италии и Южной Швеции (относящимся ко 2-му тысячелетию до н. э.), а также по находкам древних П. в торфяниках на территории Польши. Ранее 1-го тыс. до н. э. П. был известен в Китае. Все эти П. изготовлялись из дерева и уже имели дышло для запряжки животных, рукоятки или раздвоенную рассоху для управления. Рабочий орган П. — лемех — закрепляли горизонтально (собственно П.) или наклонно (соха). В 1-м тыс. до н. э. появились П. с железным лемехом; римлянами был изобретён передок на колёсах, позволявший регулировать глубину хода П.; применены нож, размещаемый перед лемехом для разрезания почвы, и доски (отвалы), прикрепляемые под углом к лемеху для рыхления и сдвигания почвы в сторону.

В России П. появился в лесостепной полосе уже в 8—9 вв. накануне образования Киевской Руси. Начало развития современного П. относится к 17 в. Первые металлические конные П. появились в конце 18 в. Заводское производство конных П. в России началось в 1802. Выпускали П. беспередковый и с русским передком. П. механической тяги начали выпускать только после Октябрьской революции 1917. Первые серийные тракторные П. были выпущены в СССР Одесским заводом им. Октябрьской революции в 1925. Дальнейшее развитие конструкции П. велось по пути замены прицепных П. навесными и полунавесными, а также изменения ширины захвата П. для более эффективного агрегатировання с тракторами. В 1973 в сельском хозяйстве СССР насчитывалась 961 тыс. тракторных П. общего назначения. Современные П. разделяют: по типу рабочих органов — на лемешные и дисковые; по роду тяги — на тракторные (навесные, полунавесные и прицепные), конные и канатные; по числу рабочих органов — на одно-, двух- и многокорпусные; по назначению — для основной вспашки (общего назначения) и специальные; по способу вспашки — на бороздные, работающие всвал и вразвал (с образованием свальных гребней и разъёмных борозд), и для гладкой пахоты.

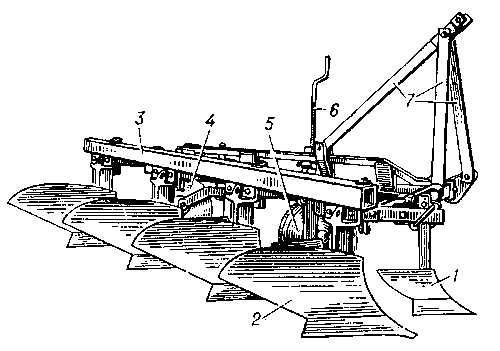

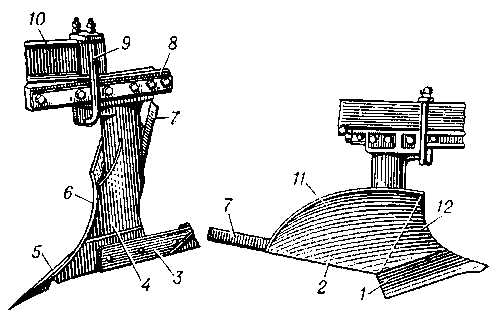

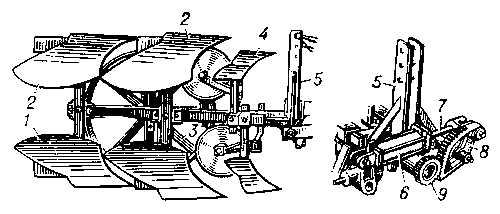

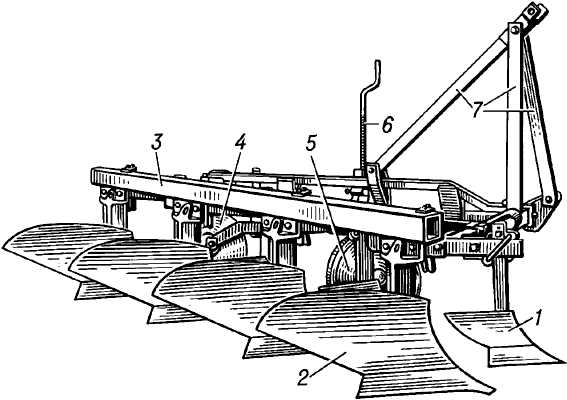

В СССР применяют преимущественно лемешные тракторные навесные (рис. 1), прицепные и полунавесные П. Основные узлы этих П. — рабочие органы, механизм регулирования глубины пахоты, автоматический гидроцилиндр, опорные колёса, навеска (у навесных П.) или прицеп (у прицепных П.). Все узлы П. смонтированы на плоской или крючковой раме. К рабочим органам лемешного П. относят: корпус (рис. 2), состоящий из стойки с закрепленными на ней лемехом, отвалом и полевой доской; предплужник, аналогичный по конструкции корпусу, но имеющий меньшие размеры; дисковый или черенковый нож. Для углубления подпахотного слоя на 5—12 см без выноса на поверхность поля на корпусах дополнительно крепят почвоуглубители. При работе П. предплужники, размещенные на 30—35 см впереди корпусов, снимают слой почвы на глубину 10 см и сбрасывают его на дно борозды, образованной впереди идущим корпусом. Корпуса отрезают лемехами и отрывают полевой кромкой отвалов почвенные пласты. Отвалы поднимают, крошат и оборачивают пласты, прикрывая ими почву, сброшенную предплужниками на дно борозды. Дисковый нож, расположенный у заднего корпуса, отрезает пласт, оставляя необрушенную стенку и незасорённую борозду. При вспашке целинных и залежных земель дисковые ножи крепят перед каждым корпусом. Полевая доска задним концом опирается на дно, а боковой стороной прижимается к стенке борозды и воспринимает давление, возникающее в результате действия пласта на рабочую поверхность корпуса. Для рыхления почвы на глубину до 40 см без оборота пласта применяют корпуса, которые не имеют отвала. Опорные колёса прицепного и полунавесного П., являющиеся опорами при их работе, предназначены, кроме того (как и опорные колёса навесного П.), для изменения глубины пахоты, для чего их поднимают или опускают винтовыми регулировочными механизмами. Автомат (у прицепного П.) и гидроцилиндр (у полунавесного П.) служат для перевода П. в транспортное положение. Навесной П. поднимают и опускают гидросистемой трактора.

Дисковые П. применяют в основном для вспашки новых земель после раскорчёвки леса, тяжёлых, уплотнённых, засорённых растениями и болотных почв. Рабочими органами этих П. являются сферические диски, вращающиеся на осях, смонтированных на раме П.

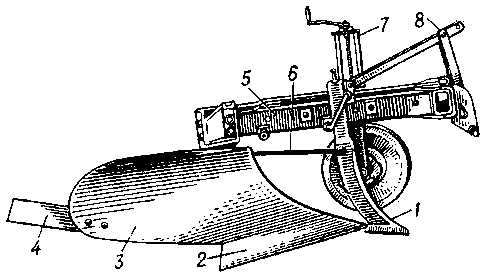

П. общего назначения используют для основной вспашки почвы на глубину 20—30 см. Для свально-развальной пахоты на раме П. монтируют правооборачивающие корпуса. Гладкую пахоту (без гребней и борозд) получают, применяя оборотные, клавишные и челночные П. Оборотный П. (рис. 3) имеет право-и левооборачивающие корпуса, закрепленные на общей раме. После каждого прохода П. его раму поворачивают вокруг продольной оси на 90° механизмом поворота. Клавишный П. оборудован секциями право- и левооборачивающих корпусов, включаемыми в работу попеременно. Челночный П. состоит из двух секций право- и левооборачивающих корпусов, одну из которых навешивают на навеску трактора спереди, а другую на его навеску сзади. Этот пахотный агрегат работает поперёк склона (по горизонталям) челночным способом. При этом переднюю или заднюю секцию П. включают в работу попеременно.

Специальные П. подразделяют на кустарниково-болотные, плантажные, садовые, виноградниковые (см. Виноградниковый плуг-рыхлитель), ярусные, лесные, для пахоты каменистых почв и др. Кустарниково-болотный П. (рис. 4) применяют для вспашки болотных и торфяных почв, лесных раскорчёвок, расчисток после кустореза, почв, покрытых кустарником и древесной порослью высотой 2—4 м. Ярусный П. предназначен для двухъ- и трёхъярусной вспашки солонцовых и подзолистых почв. При трёхъярусной пахоте передний корпус (рис. 5) снимает верхний слой почвы, оборачивает его и укладывает на дно борозды, образованной при предыдущем проходе заднего корпуса: средний корпус поднимает 3-й слой и вместе с лежащим на нём верхним слоем сдвигает их в сторону, не оборачивая; одновременно задний корпус поднимает 2-й слой, оборачивает и сбрасывает на дно борозды, образованной средним корпусом. При двухъярусной вспашке верхний слой либо укладывают на поверхность поля, а средний и нижний слои перемешивают между собой, либо верхний слой заделывают на глубину, а 2 нижних слоя без оборота поднимают на поверхность. Плантажный П. используют для обработки почвы на глубину до 40 см под виноградники, садовые и лесные насаждения. Садовый П. применяют для вспашки почвы в междурядьях садов. Он снабжен устройством, обеспечивающим боковое смещение П. от продольной оси трактора, что позволяет обрабатывать почву под кронами полновозрастных деревьев. Лесной П., снабженный одновременно работающим корпусом с право-и левооборачивающими отвалами, отрывает борозды для посадки и посева лесных культур на нераскорчёванных вырубках. Имеет приспособление для посева в отрываемые борозды семян хвойных пород. П. для ооработки каменистых почв снабжен рычажным механизмом для выглубления корпусов при встрече с препятствием и заглубления после преодоления его.

Для улучшения качества обработки почвы в начале 60-х гг. 20 в. советскими и зарубежными научными учреждениями и конструкторскими бюро предложены конструкции П. с роторными отвалами и ротационные П. Корпус П. с роторным отвалом хорошо оборачивает и рыхлит пласт при работе на повышенных скоростях. Тяговое сопротивление его на 30% меньше, чем у лемешного. Однако роторный рабочий орган недостаточно хорошо заделывает растительные остатки и слабо перемешивает слои почвы.

Лит.: Сельскохозяйственная техника. Каталог, 3 изд., М., 1967; Карпенко Н. А., Зеленев А. А., Сельскохозяйственные машины, М., 1968; Каталог тракторов, сельскохозяйственных, землеройных и мелиоративных машин, транспортных средств, машин и оборудования для механизации животноводческих ферм, М., 1972.

В. Комаристов.

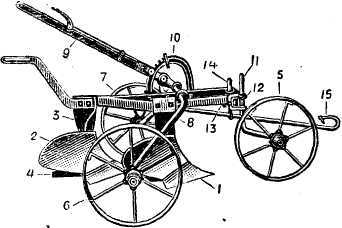

Рис. 1. Навесной тракторный плуг: 1 — предплужник; 2 — корпус; 3 — рама; 4 — дисковый нож; 5 — опорное колесо; 6 — винтовой механизм регулирования глубины пахоты; 7 — навеска плуга.

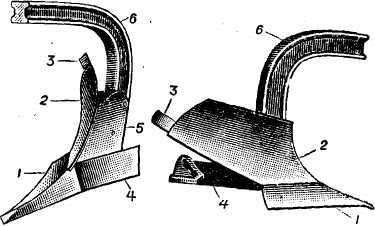

Рис. 2. Корпус плуга: 1 — лемех; 2 — отвал; 3 — полевая доска; 4 — стойка; 5 — полевой обрез лемеха; 6 — полевой обрез отвала; 7 — перо; 8 — рама плуга; 9 — скоба; 10 — брус жёсткости; 11 — крыло; 12 — грудь.

Рис. 3. Оборотный навесной плуг: 1 — правооборачивающий корпус; 2 — левооборачивающий корпус; 3 — опорное колесо; 4 — левооборачивающий предплужник; 5 — навеска плуга; 6 — гидроцилиндр поворота; 7 — шток; 8 и 9 — механизм поворота плуга.

Рис. 4. Кустарниково-болотный плуг: 1 — черенковый нож; 2 — лемех; 3 — отвал; 4 — перо; 5 — рама; 6 — пруток; 7 — винтовой механизм регулирования опорного колеса; 8 — навеска плуга.

Рис. 5. Схема ярусного плуга: 1 — передний корпус; 2 — средний корпус; 3 — задний корпус.

Источник: Большая советская энциклопедия на Gufo.megufo.me

Слово ПЛУГ — Что такое ПЛУГ?

Слово плуг английскими буквами(транслитом) — plug

Слово плуг состоит из 4 букв: г л п у

Значения слова плуг. Что такое плуг?

Плуг

ПЛУГ — орудие для вспашки почвы (обработка пахотного слоя, рыхление почвы, снятие дернины, отделение частей почвы от общей массы земли, оборот и дробление пласта).

Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. — 1989

Плуг сельскохозяйств. орудие для вспашки почвы, древнейшие изображения которого имеются на чернофигурной керамике. Античный П. взрыхлял почву, но не переворачивал пласт. На переднем конце дубовой подошвы П. был закреплен металлич. симметричный лемех…

dictionary_of_ancient.academic.ru

ПЛУГ — сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы. Деревянный плуг известен в Китае ранее 1-го тыс. до н. э.; в России — с 8-9 вв. Первые металлические конные плуги появились в кон. 18 в.

Большой энциклопедический словарь

Плуг — евр. махареша. Плуг с древних времен является земледельческим орудием (Быт. 45:6; Втор. 22:10; Иов. 1:14). В начале плуг, вероятно, представлял часть древесного ствола с двумя отходящими в стороны ветвями…

Библейский энциклопедический словарь. — 1868

Плуг (Лк. IX, 62). Обработка земли посредством плуга упоминается уже во времена Иова. Он также упоминается и в кн. Бытия (ХLV, 6). Принимая во внимание образцы сошника и резака в плуге, легко видеть почти буквальное осуществление пророчеств прор.

Библейская энциклопедия. — 2005

Плугов

Плугов (укр. Плугів) — село в Золочевском районе Львовской области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 809 человек. Занимает площадь 2,949 км². Почтовый индекс — 80746. Телефонный код — 3265.

ru.wikipedia.org

Плуги-вуги

«Плуги-вуги» — демоальбом советской рок-группы «Сектор Газа», записанный в июне 1989 года почти одновременно с демоальбомом «Колхозный панк». Этот демоальбом затруднительно назвать дебютным, также трудно назвать дебютным и «Колхозный панк»»…

ru.wikipedia.org

Лесные плуги

Лесные плуги отличаются от обыкновенных сельскохозяйственных более солидной конструкцией, рассчитанной на преодоление препятствий, представляемых находящимися в Л. почве корнями деревьев…

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — 1890-1907

ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ

ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ, с.-х. орудие для гладкой пахоты без разъёмных [разъемных] (развальных) борозд и свальных гребней. Используется в осн. на сложных no-конфигурации участках, а также при обработке почвы на склонах…

https

ОБОРОТНЫЙ плуг — навесное или полунавесное сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы без свальных гребней и развальных борозд. Имеет право- и левооборачивающие корпуса.

Большой энциклопедический словарь

ПЛАНТАЖНЫЙ ПЛУГ

ПЛАНТАЖНЫЙ ПЛУГ, прицепное или навесное орудие для глубокой (до 80 см) вспашки почвы. Осн. рабочие органы П. п. марок ППУ-50 (прицепной, усиленной конструкции для тяжёлых [тяжелых] почв), ППН-50 и ППН-40 (навесные) — корпус с выдвижным- долотом…

Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. — 1989

ПЛАНТАЖНЫЙ ПЛУГ (от франц. plantage — посадка, сев) — с.-х. орудие для обработки почвы на глубину до 60 см под сады, виноградники, плодовые питомники, ягодники и лесные насаждения.

Большой энциклопедический политехнический словарь

ПЛАНТАЖНЫЙ ПЛУГ — прицепное или навесное сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы на глубине 40-80 см.

Большой энциклопедический словарь

ТРАКТОРНЫЙ ПЛУГ

ТРАКТОРНЫЙ ПЛУГ — прицепное орудие тракторной тяги для основной вспашки почвы. Основные части Т. п.: рама обычно установленная на трех колесах (бороздовое, полевое и заднее), корпус, состоящий из стойки, лемеха, отвала и полевой доски…

Сельскохозяйственный энциклопедический словарь. — 1989

Плуг (литературная организация)

«ПЛУГ» — организация крестьянских писателей на Украине, переименовавшаяся в 1931 в Союз пролетарско-колхозных писателей. Союз был основан в 1932, ликвидировался после постановления ЦК ВКП(б) от 23/IV 1932.

Лит. энциклопедия. — 1929-1939

Русский язык

Плуг/.

Морфемно-орфографический словарь. — 2002

- плугатарь

- плуговой

- плугообразный

- плуг

- плужник

- плужный

- плужок

wordhelp.ru

плуг — это… Что такое плуг?

ПЛУГ -а; мн. плуги́; м.

1. Сельскохозяйственное орудие с широким металлическим лемехом или диском для вспашки земли. Тракторный п. Конный п. Навесной п. Лемешный п. Дисковый п. Пахать плугом. Ходить за плугом (при пахоте лошадью).

2. Напоминающее такое орудие приспособление для производства различных работ (при снегозадержании, землекопании и т.п.). Ледяной п. Дренажный п. Плуг-канавокопатель.

3. Способ торможения, остановки при беге, спуске с горы, холма на лыжах, при котором носки лыж сводятся вместе. Торможение плугом.

◁ Плужо́к, -жка́; м. Уменьш.-ласк. Плугово́й, -а́я, -о́е. П. лемех. П-ая вспашка. П. спуск с горы. Плу́жный, -ая, -ое. П-ая пахота. П. нож.

* * *

плуг сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы. Различают примитивный плуг, или рало, известный с конца 4-го тысячелетия до н. э., и собственно плуг, отличающийся наличием отвала, переворачивающего почву. Плуг с отвалом появился в Европе в 1-м тысячелетии н. э. Первые металлические конные плуги появились в конце XVIII в. Современные плуги — тракторные (навесные, полунавесные и прицепные) и конные — по числу основных рабочих органов (плужных корпусов) делят на одно-, двух- и многокорпусные, а по их типу — на лемешные и дисковые. В России преимущественно тракторные навесные лемешные плуги общего назначения (для пахоты на глубине 20—35 см) и специальные (кустарниково-болотные, плантажные, садовые, лесные, ярусные и др.).

* * *

ПЛУГПЛУГ, сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы. Деревянный плуг известен в Китае ранее 5-го тыс. до н. э.; в России — с 8—9 вв. Первые металлические конные плуги появились в кон. 18 в. Современные плуги — тракторные (навесные, полунавесные и прицепные) и конные по числу основных рабочих органов (плужных корпусов) делят на одно-, двух- и многокорпусные, а по их типу — на лемешные и дисковые. В России преимущественно тракторные навесные лемешные плуги общего назначения (для пахоты на глубине 20—35 см) и специальные (кустарниково-болотные, плантажные, садовые, лесные, ярусные и др.).

Энциклопедический словарь. 2009.

dic.academic.ru

ПЛУГ — это… Что такое ПЛУГ?

орудие для вспашки почвы (обработка пахотного слоя, рыхление почвы, снятие дернины, отделение частей почвы от общей массы земли, оборот и дробление пласта). П. применяются во всех р-нах СССР.

Рис. 1. Двухкорпусный конный плуг: 1-лемех; 2-отвал; 3-стойка; 4-полевая доска; 5-бороздовое колесо; 6-добавочное колесо; 7-полевое колесо; 8- ось полевого и добавочного колес; 9- рычаг подъема; 10-гребенчатая дуга; 11-стойка бороздового колеса; 12-хомутик; 13-зажимной болт; 14-регулятор ширины и глубины; 15-сцепной крюк.

Социалистическая реконструкция с. х-ва обеспечила замену П. работавших в мелких крестьянских х-вах 5 млн. сох. Большое разнообразие конструктивных форм П. объясняется развитием форм обработки земли, характером почв, родом двигателя и т. д. П. производятся для конной и механической тяги (тракторные, автоплуги, паровые, электрические). П. изготовляются на заводах «Красный Аксай» (Ростов н/Д), «Красный плуг» (ст. Лаптево), «Октябрьская революция»(Одесса), им. Колющенко (Челябинск), Ростеельмаш и многих др. заводах СССР. Рабочие части плуга (рис. 2): лемех (1), отвал (2) и нож; служебные части: грядиль (6), стойка (5), подошва, колеса, рычаги и т. д.

Рис. 2. Корпус плуга европейского типа (справа вид сбоку, слева вид сзади): 1 — лемех; 2 — отвал; 3-перо отвала- удлинитель; 4-полевая доска; 5-стойка; 6-грядиль.

Рабочие части служат для подрезания, подъема, оборота и разрыхления почвы, служебные-для соединения рабочих частей между собой и для управления. Производительность конных П. колеблется от 0,1 до 1,8 га при силе тяги от 75 до 200 кг, тракторных П. 3-4 га, считая 1 га на каждый корпус, сила тяги 800-1 000 кг. Обслуживание плугов производится одним рабочим.

Уход за П. и его ремонт заключаются в своевременной подтяжке креплений, отточке лемехов и ножей, очистке рабочих частей от налипающей земли и смазке вращающихся деталей. Ремонт лемехов, их оттяжка и наварка, а также выверка и ремонт автоматов тракторных П. требуют особенного внимания и опытности. При работе требуется точная установка и регулировка, от чего зависит качество ее. При хранении П. зимой рабочие части необходимо смазывать густым отработанным маслом или колесной мазью для предохранения их от ржавчины. Хранить П. нужно в закрытом сарае или под навесом.

Сельскохозяйственный словарь-справочник. — Москва — Ленинград : Государстенное издательство колхозной и совхозной литературы «Сельхозгиз». Главный редактор: А. И. Гайстер. 1934.

dic.academic.ru

схема, устройство, назначение и правильное использование

Плуг для трактора

Плуг — сельскохозяйственная машина, предназначенная для вспашки (основного вида обработки почвы). Во время пахоты рабочие органы плуга крошат пласты почвы, оборачивают их и сваливают на дно образованной борозды. При этом все остатки жнивья и сорняки заделываются глубоко в почву. Вспашка осуществляется на заданную глубину (от 18 до 35 см) в определенные агротехнические сроки.

Классификация плугов

Классификация пахотных агрегатов осуществляется по следующим признакам:

- По назначению:

- Плуги общего назначения, оснащенные рабочими органами, имеющими стандартную ширину захвата (35 см). Они предназначены для обработки старопахотных почв под посев технических, овощных и зерновых культур.

- Пахотные агрегаты специального назначения. К ним относятся плуги плантажные ППН-50 и садовые ПС-4-30; для обработки каменистых почв ПКУ-4-35; кустарниково-болотные ПБН-75 и ПБН-100А; для виноградников ППУ-50А; ярусные ПТН-40 и ПТН-3-40 для вспашки каштановых и солонцовых почв.

- По типу соединения с трактором:

- Прицепные

- Навесные

- Полунавесные

- По типу рабочего органа:

- Дисковые

- Лемешные

- По количеству корпусов:

- Одно (конные)

- Многокорпусные (ПОН-2-30, ПЛН-3-35, ПТК-9-35)

- По технологии выполнения работ:

- Для гладкой (весенней) пахоты

- Для свально-развальной (зяблевой) пахоты

Общее устройство (схема) лемешного плуга

Пахотный агрегат состоит из вспомогательных элементов и рабочих органов, смонтированных на общей раме. Вспомогательные элементы предназначены для облегчения выполнения работ. Они включают опорные колеса (одно или два), бороздные колеса (у полунавесных и прицепных плугов), механизм регулировки глубины обработки, прицепное устройство или механизм навески. К рабочим органам относятся нож, предплужник с почвоуглубителем и основной корпус.

Рабочие органы

Нож служит для разрезания вертикального пласта почвы, облегчения вхождения корпуса в землю. Он способствует выравниванию стенки борозды. На пахотных агрегатах общего назначения установлены ножи дискового типа. Специальные плуги, используемые для обработки тяжелых почв, оснащаются ножами черенкового типа.

Основной корпус плуга предназначен для снятия почвенного слоя, крошения его, оборачивания и укладывания на дно борозды. В его устройство входит лемех, отвал и полевая доска, закрепленные на стойке. Лемех подрезает слой почвы. На плугах могут быть установлены лепеха трапецеидальной формы, долотообразные, вырезные, со щекой или выдвижным долотом. Отвал оборачивает разрезанный слой и отваливает его на дно образованной борозды. По типу отвалу корпуса делятся на:

- Культурный — для основной обработки старопахотных почв;

- Полувинтовой — для распахивания задернелых почв;

- Вырезной — для обработки земель с малой толщиной плодородного горизонта;

- С выдвижным долотом — для обработки тяжелых глинистых почв и суглинков;

- С лапой-почвоуглубителем — для пахоты и одновременного рыхления подпахотного слоя каштановых и подзолистых почв;

- Дисковый — для обработки тяжелых, засоренных корнями деревьев или переувлажненных почв;

- Ротационный (вращающийся) — для подготовки почв под культуры, возделывание которых требует высокого качества обработки.

- Комбинированный — для пахоты с интенсивным измельчением обрабатываемого пласта почвы;

- Безотвальный — для подготовки к посеву земель, разрушаемых ветровой эрозией в засушливых регионах. Плуги с таким отвалом называются чизельными.

Полевая доска обеспечивает ровность хода корпуса плуга, препятствуя его развороту под реакцией почвы. Стойка корпуса может быть низкой (для обработки тяжелых, заброшенных почв) и высокой (для мягких, окультуренных почв). Их изготавливают методом штамповки. На каждой стойке предусмотрено специальное седло для крепления корпуса.

Предплужник предназначен для подрезания и измельчения верхнего слоя почвы. Он устроен аналогично основному корпусу, но имеет меньшие размеры. Его ширина захвата на одну треть меньше аналогичного показателя основного корпуса.

Вспомогательные части

В зависимости от вида соединения пахотного агрегата с трактором вспомогательные части имеют ряд отличительных особенностей.

- У навесного плуга рама сварена из поперечной, продольной и главной пустотелых балок. В его устройство входит одно опорное колесо, оснащенное винтовым механизмом регулировки. Поперечная балка оснащена автосцепкой СА-2, посредством которой пахотный агрегат навешивается на трактор.

- Рама полунавесных плугов состоит из шарнирно соединенных между собой пустотелых балок. В их оснащение включены два опорных колеса, транспортный механизм с парой пневматических колес (полевым и бороздным) и автосцепка.

- В устройство прицепных плугов входит устройство для присоединения к трактором и три пневматических колеса: бороздное, расположенное в зоне первого корпуса; полевое, размещенное в средней части плуга и заднее.

Соединение с трактором

Для присоединения прицепного плуга на тракторе имеется специальная серьга, к которой крепится сцепное устройство пахотного агрегата. Навесные и полунавесные пахотные агрегаты соединяются с трактором посредством автосцепки, состоящей из рамки и замка. Замок, выполненный из двух наклоненных под углом 65° друг к другу швеллеров, надежно зафиксирован болтом на приваренном к раме плуга раскосе. Рамка посредством пальца фиксируется к нижним рычагам механизма тракторной навески и с помощью щеки к верхней тяге.Замок и рамка поддерживаются специальной собачкой, соединенной тросом с кабиной. Это позволяет отцеплять плуг, не покидая кабины. Соединение навесных плугов с трактором обычно осуществляется по двухточечной схеме. Полунавесные, широкозахватные многокорпусные плуги навешиваются по трехточечной схеме.

Особенности устройства плугов специального назначения

Плуги специального назначения оснащаются рабочими органами особой конструкции, позволяющие выполнять обработку почвы в специфических условиях.

- Плуг кустарниково-болотный ПБН-75/ПБН-100А. В его устройство входит один корпус шириной захвата 75 или 100 см, дисковый; плоский, оснащенный опорной лыжей, или черенковый нож, механизм навески и опорное колесо. Используется для вспашки осушенных минеральных почв и торфяников, предварительно очищенных от мелкой кустарниковой поросли пастбищ и лугов.

- Усиленные плуги для подготовки к посеву каменистых почв. Они оснащены автоматическими (ПКУ-4-35) или гидропневматическими (ПГП-7-40, ПКГ-5-40) предохранителями. Во время наезда на оставшийся в земле корень дерева или камень происходит срабатывание предохранителя, и корпус вытягивается из почвы. Миновав его, под действием тяговой силы трактора корпус вновь заглубляется в землю.

- Плуги ярусные ПТН-40 и ПТН-3-40. Их используют при необходимости увеличить глубину подпахотного горизонта при обработке обедненных почв (подзолистых и солонцовых), а также для подготовки земли под посадку садовых деревьев, виноградников и хлопчатника. При трехярусной вспашке первый корпус подрезает верхний слой и сваливает его на дно. Второй корпус поднимает нижний пласт вместе с уложенным на нем верхним пластом, но не оборачивает его, а сдвигает в сторону, образуя борозду. На нее сбрасывается второй пласт почвы, снятый задним корпусом. Двухярусная вспашка может осуществляться двумя способами. В первом случае верхний слой сваливается на поверхность распахиваемого участка, а нижний и средний разрыхляются и перемешиваются. Во втором случае средний и нижний горизонты выносятся на поверхность, а верхний заделывается на заданной глубине.

- Однокорпусной плуг. Используется для обработки легких плодородных почв на приусадебных участках.

vgtz-traktor.ru