Пастеризация

Пастеризация — это способ обеззараживания органических жидкостей путем нагревания их до температуры ниже 100°, когда гибнут только вегетативные формы микроорганизмов. Широко применяют пастеризацию пищевых продуктов, качество и органолептические свойства которых значительно снижаются при нагревании их выше 100° (например, пастеризация молока, сливок, плодовых, фруктовых и ягодных соков и других, главным образом жидких, продуктов питания). При этом продукты освобождаются от неспороносных патогенных микроорганизмов, дрожжей, плесневых грибков (микробная обсемененность снижается на 99—99,5%). Пастеризованные продукты почти полностью сохраняют пищевые и вкусовые свойства.

В молочной промышленности применяют три способа пастеризации: длительную (30 мин. при 65°), кратковременную (15—20 сек. при 72—75°), моментальную, или высокую (нагревание до 85 —90° без выдержки). Санитарный надзор за правильным проведением пастеризации, контроль ее эффективности являются важными мероприятиями по предупреждению заболеваний, связанных с потреблением молока. В бактериологических лабораториях пастеризацию применяют для обработки белковых питательных сред путем повторного (2—3 дня подряд) нагревания до 55—60° в течение 30— 60 мин.

См. также Стерилизация.

Пастеризация — способ обезвреживания органических жидкостей путем их нагревания до t° ниже 100°, когда гибнут лишь вегетативные формы микробов. Пастеризацию применяют к материалам, качество которых значительно снижается при нагревании до 100° и выше.

Пастеризацию широко применяют для консервирования молока, сливок, плодовых, фруктовых и ягодных соков, желе и других продуктов в течение 20—30 минут.

Пастеризация вызывает незначительное изменение физико-химических свойств молока. При пастеризации в молоке погибают возбудители инфекционных заболеваний, дрожжевые клетки, плесневые грибки, разрушаются также и ферменты (см. таблицу). В процессе однократной пастеризации достигается снижение общей микрофлоры (на 99—99,5%). После однократной пастеризации в молоке сохраняются палочки спор; значительный процент остаточной микрофлоры составляют микрококки и молочнокислые бактерии, термофильные стрептококки и палочки.

| Температура нагревания (в градусах) | Сроки гибели (в сек.) | |

| микрококков | кишечной палочки | |

| 80 | 1—2 | — |

| 75 | 3—5 | 2—3 |

| 70 | 5—6 | |

| 65 | 30—60 | 45—60 |

| 60 | 300—600 | 120—180 |

| 55 | 600—1200 | 900—1200 |

В молочной промышленности применяют три способа пастеризации: длительную при 65° с выдерживанием продукта в танках или ваннах в течение 30 мин.; кратковременную при 72—75° с выдерживанием 15—20 сек.; моментальную, или высокую, пастеризацию при нагревании до 85—90° без выдерживания.

В бактериологических лабораториях пастеризацию применяют для стерилизации белковых питательных сред путем повторного нагревания до 55—60°, то есть ниже температуры свертывания белка, в течение 60 или 30 мин. 2—3 дня подряд. В случае необходимости процесс повторяют до 4 раз.

www.medical-enc.ru

Стерилизация и пастеризация

Пастеризация и стерилизация при консервировании

Большинство микроорганизмов лучше всего развивается при температурах от 15 до 40 °С. При более высокой температуре они погибают. Однако степень устойчивости микроорганизмов к тепловому воздействию неодинакова.

Наиболее устойчивы бактерии ботулинус, которые выделяют чрезвычайно ядовитый токсин.

Стерилизующий эффект при консервации зависит не только от температуры, но и от кислотности клеточного сока сырья или заливки. В кислой среде микроорганизмы погибают быстрее и при более низкой температуре. Поэтому для плодов, ягод и овощей (томаты, щавель, ревень), клеточный сок которых имеет кислую реакцию, стерилизующий эффект достигается при нагревании до 100°С. Этот способ назван пастеризацией. Для овощей с пресным клеточным соком требуется стерилизация, то есть прогревание при температуре 100°С и выше. Режим тепловой обработки зависит также от вида продукции, размера тары. Консервы с твердой продукцией прогреваются дольше, чем с жидкой. Поэтому для каждого вида консервов определяют свой режим тепловой обработки.

Пастеризация является одним из самых лучших методов консервирования плодов и овощей в домашних условиях. Она дает возможность свести к минимуму потери витаминов и нежелательные изменения вкуса и внешнего вида продукции. Кроме того, продукт становится частично или полностью готовым к употреблению без дополнительной кулинарной обработки.

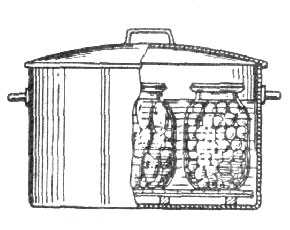

Пастеризацию в домашних условиях проводят в водяной бане, для чего берут бак или кастрюлю с широким дном, в которые можно поместить несколько бутылок или банок одного размера.

На дно кладут дополнительное деревянное или металлическое дно (высотой 2,5-3 см) с отверстиями, сверху покрывают его полотном. Можно воспользоваться толстой прокладкой из сложенного в 3—4 слоя полотна.

Затем в водяную баню наливают воду. Уровень ее зависит от способа укупорки. Если банки укупоривают металлическими крышками, то воду наливают с таким расчетом, чтобы уровень ее соответствовал уровню продукта в банках. Таким же образом поступают и с бутылками. Банки, укупоренные крышками с зажимами, могут быть целиком погружены в воду.

Прогревание консервов (в банках с жестяными крышками)

Прогревание консервов (в банках с жестяными крышками)

соприкасаться между собой и с металлическими частями кастрюли (бака).

Чтобы стеклянная посуда не лопнула, температура воды не должна быть выше температуры консервов. Для сокращения времени нагревания воды до температуры пастеризации и быстрого уничтожения ферментов плоды и овощи заливают горячим сиропом или заливкой на 1—2 см ниже краев горловины.

Банки сразу накрывают простерилизованными крышками и устанавливают в водяную баню. Пробки вкладывают в горлышки бутылок и слегка укрепляют проволокой или тонким и прочным шпагатом.

Если используют крышки с зажимами, то сразу укупоривают ими банки. Сначала накладывают резиновое кольцо, проверяют плотность его прилегания к краям горлышка, затем прикрывают крышкой и надевают специальный металлический зажим. Зажимы накладывают осторожно, чтобы не нарушить положение резинового уплотнительного кольца. Если зажимы недостаточно эластичны, то лучше использовать два, устанавливая их крест-накрест.

Процесс пастеризации в водяной бане должен быть по возможности быстрым, чтобы не допустить переваривания продукции. Воду нагревают до температуры пастеризации, указанной в соответствующем рецепте, и выдерживают при этой температуре установленное время, не прекращая подогревание. Считается, что продолжительность подогрева воды не должна превышать 15 минут для полулитровых банок и бутылок, 20 минут для одно- и двухлитровых, 25 минут для трехлитровых баллонов.

Продолжительность пастеризации и стерилизации при консервировании отсчитывается с момента достижения установленной температуры воды. Для измерения температуры используют термометр, помещенный в пробную бутылку.

После окончания процесса пастеризации или стерилизации банки и бутылки вынимают из воды специальным зажимом. Если используют обжимные металлические крышки, то укупоривают ими банки с помощью ручной закаточной машинки. Укупоренные банки несколько раз прокатывают по столу и устанавливают вверх дном до полного охлаждения.

Особый вид тепловой стерилизации — горячий розлив. Продукт прогревают до кипения, немедленно разливают в стерильную прогретую тару и укупоривают. В таре достаточной вместимости (2—3 л) запаса тепла в горячем продукте хватает для получения эффекта пастеризации.

Когда банки остынут, снимают зажимы и проверяют плотность укупорки. Если внутрь банки через прокладку входит воздух, то слышно характерное шипение. Поблизости от места проникновения воздуха в банку образуется пенка. Через некоторое время такие крышки легко открываются. В этом случае устанавливают и устраняют причину дефекта.

Если крышка открылась после охлаждения, консервы пастеризуют вторично, но на 5 минут меньше, чем указано в рецептуре. При быстром обнаружении дефекта укупорку можно провести без пастеризации, используя метод горящего алкоголя. Для этого резиновую прокладку протирают спиртом и накладывают на края горловины. В сухую крышку наливают немного спирта, поджигают, переворачивают, накрывая банку, и проверяют герметичность упаковки.

Бутылки укупоривают после окончания пастеризации и легкого охлаждения: пробки обвязывают крепким и тонким шпагатом, а затем головку бутылки окунают в расплавленный сургуч.

Полиэтиленовые крышки предварительно выдерживают несколько минут в кипящей воде, а затем закрывают ими стеклянные банки в горячем виде.

Охлаждение после стерилизации. Чтобы плоды и ягоды после стерилизации не размякли, их нужно быстро охладить. Для этого банки вынимают из стерилизатора и переносят в большую кастрюлю, куда налито немного кипящей воды. Осторожно приливают холодную воду, потом всю воду сливают и наливают только холодную. Все эти операции выполняют осторожно, чтобы банки не лопнули от резкой смены температуры.

Хранение продуктов переработки. Продукты переработки в герметичной упаковке сохраняют в домашних условиях при плюсовой температуре, лучше всего при 4—8° С. Это оптимальная температура для сохранения качества консервов: они не плесневеют и не забраживают. Нельзя допускать падения температуры ниже 0° С — стеклянные банки могут лопнуть, в консервах произойдут нежелательные изменения.

Консервы хранят в темном месте — это предохраняет продукт от изменения цвета и разрушения некоторых витаминов.

Особые требования к условиям хранения предъявляют квашеные и соленые овощи, моченые плоды и ягоды. Длительное хранение их возможно лишь при температуре около О °С.

Во время хранения периодически просматривают заготовки — не испортились ли. Употребление порченых продуктов может привести к тяжелым пищевым отравлениям.

zdorovo-tak.info

Пастеризация — это… Что такое Пастеризация?

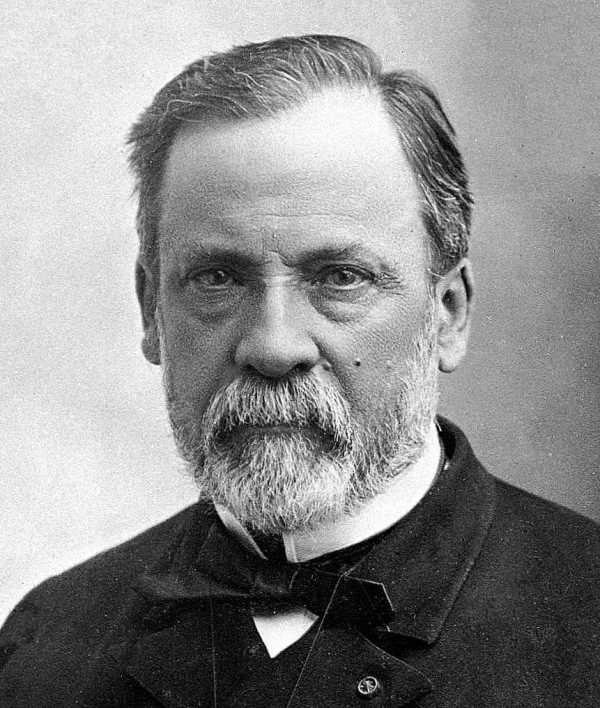

Луи Пастер.

Луи Пастер.Пастеризация — процесс одноразового нагревания чаще всего жидких продуктов или веществ до 60 °C в течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 мин[1]. Технология была предложена в середине XIX века французским микробиологом Луи Пастером. Применяется для обеззараживания пищевых продуктов, а также для продления срока их хранения.

При такой обработке в продукте погибают вегетативные формы микроорганизмов, однако споры остаются в жизнеспособном состоянии и при возникновении благоприятных условий начинают интенсивно развиваться. Поэтому пастеризованные продукты (молоко, пиво и др.) хранят при пониженных температурах в течение ограниченного периода времени. Считается, что пищевая ценность продуктов при пастеризации практически не изменяется, так как сохраняются вкусовые качества и ценные компоненты (витамины, ферменты)[2].

В зависимости от вида и свойств пищевого сырья используют разные режимы пастеризации. Различают длительную (при температуре 63—65 °C в течение 30—40 мин), короткую (при температуре 85—90 °C в течение 0,5—1 мин) и мгновенную пастеризацию (при температуре 98 °C в течение нескольких секунд).

Пастеризация не может применяться при консервировании продуктов, так как герметично закрытая тара является благоприятной средой для прорастания спор анаэробной микрофлоры (см. ботулизм). В целях долговременного консервирования продуктов (в особенности загрязнённых первоначально землёй, например, грибов, ягод), а также в медицинских и фармацевтических целях применяют дробную пастеризацию — тиндализацию[3].

Поведение бактерий при пастеризации

Мезофильные молочнокислые бактерии (S. lactis, S. cremoris и др.) в процессе пастеризации в основном погибают. Термофильные молочнокислые стрептококки и энтерококки (S. durans, S. bovis, S. faecalis) сохраняются в молоке после пастеризации в довольно значительном количестве. Однако их биологическая активность в процессе хранения молока при температурах ниже 8°С сравнительно низкая, и они не оказывают влияния на качество охлажденного пастеризованного молока. Термоустойчивые молочнокислые палочки также выдерживают принятые режимы пастеризации. Однако при низких температурах хранения молока они не развиваются. Их роль особенно велика в производстве кисломолочных продуктов, где повышенные температуры сквашивания и присутствие молочнокислых стрептококков стимулируют их развитие. Психротрофные бактерии в процессе пастеризации в основном погибают, хотя отдельные клетки более термоустойчивых видов могут выдерживать кратковременную пастеризацию при температурах 71—72°С-и даже 75—77°С. Эффективность пастеризации зависит от того, какие виды микроорганизмов преобладают в сыром молоке. Этот фактор, в свою очередь, определяется условиями хранения сырого молока до пастеризации. Если молоко охлаждают до температуры 0—3°С сразу после доения и хранят при этой температуре до переработки, в нем развивается преимущественно психротрофная микрофлора. Психротрофы обладают низкой термоустойчивостью, поэтому эффективность пастеризации глубоко охлажденного молока высокая (до 99,9%). Развиваясь в сыром молоке, психротрофы могут вырабатывать термостойкие липады и протеазы, не разрушающиеся при термической обработке, которые могут оказывать отрицательное влияние на качество стерилизованного молока и молочных консервов. Если молоко хранится при температурах выше 8—10°С, в нём преобладают термостойкие бактерии (энтерококки, термофильные стрептококки и др.), достигающие 50% и выше от общего количества микроорганизмов. В результате эффективность пастеризации молока бывает ниже 98%.

Источники

Примечания

См. также

Ссылки

dic.academic.ru

Пастеризация и стерилизация в домашних условиях

Пастеризация и стерилизация — чем отличаются эти два понятия?

Пастеризация — обеззараживание при консервировании пищевых продуктов нагреванием до температур, не достигающих 100 °С.

Стерилизация — обеззараживание при консервировании пищевых продуктов нагреванием до 100 °С, т.е. при кипении.

При домашнем консервировании оба эти способа тепловой обработки состоят в прогревании банок с уложенными в них продуктами на водяной бане, т.е в емкости с горячей или слабокипящей водой. Разница между ними только в температуре воды: при стерилизации она достигает 100 °С и выше, а при пастеризации — 60—95 °С, причем независимо от названия процедуры и при той, и при другой температуре все равно происходит стерилизация консервов.

Пастеризация, как технология, была предложена в середине XIX века французским микробиологом Луи Пастером и носит его имя. При такой обработке в продукте погибают вегетативные формы микроорганизмов, однако споры остаются в жизнеспособном состоянии и при возникновении благоприятных условий начинают интенсивно развиваться.

Поэтому пастеризованные продукты хранят при пониженных температурах в течение ограниченного периода времени. Считается, что пищевая ценность продуктов при пастеризации практически не изменяется, так как сохраняются вкусовые качества и ценные компоненты (витамины, ферменты). Пастеризовать необходимо консервы при температуре ниже кипения воды, например для маринадов, компотов, тепловую обработку их производят при температуре воды в кастрюле 85—90°С. При тепловой обработке консервов по способу пастеризации необходимо применять только свежие отсортированные плоды или ягоды, тщательно отмытые; строго придерживаться температуры и времени пастеризации; перед укладкой тару тщательно вымыть и подвергнуть кипячению.

Сохранению консервов, приготовленных способом пастеризации, способствует наличие высокой кислотности.

Пастеризовать можно вишни, кислые яблоки, неспелые абрикосы и другие кислые плоды на заготовки и компоты.

Стерилизация — полное освобождение пищевых продуктов от живых микроорганизмов и их спор. Методы стерилизации много, но в домашнем консервировании применяют тепловую горячей водой или паром, чаще горячей водой. Стерилизованные продукты могут храниться очень долго, а способ стерилизации консервов в стеклянной таре с немедленной укупоркой жестяными крышками после кипячения очень удобен в домашних условиях. Консервы, приготовленные в домашних условиях, стерилизуют, как правило, в большой кастрюле. На дно посуды укладывают горизонтально деревянную или металлическую решетку. Она устраняет бой банок во время стерилизации при резких колебаниях температуры. В кастрюлю наливают столько воды, чтобы покрыть плечики банок, то есть на 1,5— 2 см ниже верха их горлышек. Температура воды в кастрюле перед загрузкой наполненных банок должна быть не менее 30°С и не более 70°С. Кастрюлю с уложенными в нее банками ставят на интенсивный огонь, накрывают крышкой и доводят до кипения, которое во время стерилизации не должно быть бурным, для этого огонь уменьшают.

Время стерилизации консервов отсчитывают с момента закипания воды. Длительность процесса стерилизации зависит, главным образом, от кислотности, густоты или жидкого состояния продукта. Жидкие продукты стерилизуют меньше, густые — до 2 и более часов, продукты, имеющие кислотность, — меньше времени, чем некислотные, так как кислая среда не благоприятствует развитию бактерий.

Время, необходимое для стерилизации, зависит от объема тары. Чем тара больше, тем дольше длится кипячение.

Длительность нагревания банок (с момента закипания воды в кастрюле с банками):

пол-литровых — 6—7 минут,

литровых — 10 минут,

трехлитровых — 20 минут.

v-pogre.be

Что такое пастеризация? Пастеризация молока

Пастеризация — это процесс однократного нагревания продуктов (чаще всего жидких) либо других веществ до температуры 60 °C на протяжении часа (или в течении получаса при 70—80 °C).

Новатором данной технологии является французский микробиолог Луи Пастер, который предложил этот метод в середине 19 столетия. Пастеризация используется с целью обеззараживания продуктов питания, а также для пролонгации их срока хранения.

В условиях такой обработки в продукте происходит гибель вегетативных форм микроорганизмов, но при этом их споры остаются жизнеспособными и при благоприятных условиях начинают активно развиваться. Именно поэтому пастеризованные продукты питания (молоко, пиво и другие) нужно хранить при пониженной температуре ограниченный период времени. Кстати, полагается, что при пастеризации ценность продуктов почти не изменяется ввиду сохранения их вкусовых качеств и ряда ценных компонентов (витаминов, ферментов).

В зависимости от разновидности и свойств пищевого материала могут использоваться разные режимы пастеризации. Вообще, принято различать пастеризацию длительную (30—40 минут при 63—65 °C), короткую (0,5—1 минута при 85—90 °C) и мгновенную (в течении нескольких секунд при 98 °C).

Нужно сказать, применяться пастеризация не может при консервировании продуктов из-за того, что герметично закрытая тара представляет собой благоприятную среду для возобновления жизнедеятельности спор анаэробной микрофлоры. Для долговременного консервирования продуктов, а также в фармацевтических и медицинских целях используется дробная пастеризация — так называемая тиндализация.

Говоря о данном процессе, чаще всего подразумевается именно пастеризация молока, в процессе которой в основном погибают мезофильные молочнокислые бактерии. В довольно значительных количествах после пастеризации в молоке сохраняются термофильные молочнокислые энтерококки и стрептококки, однако в процессе хранения данного продукта их биологическая активность при температуре ниже 8°С сравнительно низкая, поэтому они не способны оказывать существенного влияния на качественные показатели охлажденного пастеризованного молока.

Также выдерживают существующие режимы пастеризации термоустойчивые молочнокислые палочки, но в условиях низких температур хранения молока они не размножаются. Особенно велика их роль при изготовлении кисломолочных продуктов, где их развитие стимулируют присутствие молочнокислых стрептококков и повышенные температуры сквашивания.

Психротрофные бактерии, как правило, в процессе пастеризации гибнут, хотя отдельные клетки наиболее термоустойчивых видов способны выдерживать короткую пастеризацию при 71—72°С, а порой даже при температуре 75—77°С.

Важно то, что эффективность пастеризации находится в зависимости от преобладания определенных видов микроорганизмов в сыром молоке. Данный фактор, прежде всего, обусловлен условиями хранения сырого продукта до пастеризации. Если сразу после доения молоко охлаждается до 0—3°С и хранится при этом же температурном режиме до переработки, в нем происходит развитие преимущественно психротрофной микрофлоры.

Психротрофы отличаются низкой термоустойчивостью, в связи с чем эффективность пастеризации сильно охлажденного молока довольно высокая (до 99,9%). Эти микроорганизмы, развиваясь в сыром продукте, способны вырабатывать термостойкие липазы и протеазы, которые не разрушаются при температурной обработке и могут оказывать негативное влияние на качественные показатели пастеризованного молока и молочных консервов.

При хранении молока при температурах выше 10°С, в нем наблюдается преобладание термостойких бактерий (энтерококков, термофильных стрептококков и других), которые от общего количества микроорганизмов достигают 50% и более. В результате показатели эффективности пастеризации молока бывают ниже 98%.

просмотров: 9671

Если Вам понравилась информация, пожалуйста, нажмите кнопку

findfood.ru

Пастеризация и стерилизация как виды тепловой обработки продуктов

Ряд пищевых продуктов (молоко и жидкие молочные продукты, фруктовые и овощные соки, овощные и мясные консервы, пиво и др.) и полупродуктов биохимических производств являются хорошей питательной средой для многих микроорганизмов, в том числе и болезнетворных, способных вызвать инфекционные заболевания.

Тепловая обработка (пастеризация и стерилизация) таких продуктов и сред играет большую роль в обезвреживании их от микроорганизмов, что очень важно для последующего сохранения высокого качества продуктов или для проведения технологических процессов в биологически чистых средах.

Пастеризация – тепловая обработка продукта с целью уничтожения болезнетворных микроорганизмов, в частности неспорообразующих патогенных бактерий, или снижения общего их количества.

Пастеризацию проводят при нагревании продуктов не выше 100 °С в пастеризаторах. Применяется также как промежуточный процесс в производстве некоторых пищевых продуктов (например, сыра, кефира, простокваши и др.). Иногда в пищевой промышленности применяют пастеризацию и в отношении малокислых продуктов. В этом случае споры микроорганизмов выживают, а уничтожаются лишь сами клетки микроорганизмов. Поэтому такие частично обеспложенные продукты (пастеризованное молоко) не могут долго сохраняться.

Стерилизация – тепловая обработка, предназначенная для уничтожения всех микроорганизмов и их спор. Осуществляется при температурах выше 100 °С в течение определенного времени. Применяется для подавления микроорганизмов в продуктах питания и производственных средах.

Консервы стерилизуют при температурах в диапазоне +75 -120 °С, при этом температура выбирается в зависимости 0т активной кислотности пищевого продукта, влияющей на термоустойчивость микроорганизмов.

В малокислых пищевых продуктах с рН выше 4,2 (овощные, рыбные, мясные консервы) хорошо развиваются всевозможные гнилостные анаэробные и другие микроорганизмы, споры которых очень термоустойчивы (например, возбудители ботулизма). Поэтому такие консервы стерилизуют при температуре выше 100 °С.

Если же активная кислотность продукта высока – рН ниже 4,2 (фруктовые консервы), то достаточно 100 °С и ниже, чтобы подавить плесени и дрожжи, которые хорошо развиваются в кислой среде, но нетермоустойчивы. Кислая среда снижает термоустойчивость спор других микроорганизмов.

proiz-teh.ru

Пастеризация | Info-Farm.RU

Пастеризация — одноразовое нагрева жидкостей (в основном пищевых продуктов) до температуры, ниже температуры кипения на непродолжительное время (от секунды до 30 минут), с целью уничтожения бактерий, содержащихся в этих жидкостях.

История открытия

Метод предложен Луи Пастером в 1860-е годы и назван в его честь. Много лет Пастер занимался изучением процессов брожения и болезней вина, поскольку Франция является одним из крупнейших производителей вина в мире, эти вопросы были очень актуальными. В ходе исследований ученый установил, что болезни вина вызываются различными микроорганизмами. Для обезвреживания возбудителей болезней он предложил нагревать вино до 56 ° С, вкусовые свойства вина при такой температуре не терялись. Кроме виноделов эффективность этого метода в тогдашней Франции быстро оценили пивовары, которые начали применять его, чтобы увеличить срок годности пива. Таким образом возникла пастеризация, благодаря которой пищевая промышленность поднялась на качественно новый уровень, сейчас она является незаменимой при производстве некоторых продуктов.

Применение

Применяется в основном в пищевой промышленности, чтобы предотвращать преждевременную порчу продуктов, которые при нагревании до температуры кипения теряют свои свойства (молоко, пиво, вино, соки и т.д.). При этом погибают вегетативные формы бактерий, но споры бактерий такое нагревание выдерживают. После пастеризации такие продукты рекомендуется хранить при низких температурах, с целью предотвращения прорастанию бактериальных спор. Показатели температуры и времени пастеризации зависят от продукта, обрабатывается, и оборудования. Пастеризацией должен обеспечиваться надлежащий бактерицидный эффект (примерно 99,98%), кроме того, нужно максимально сохранить свойства продукта. Целью пастеризации является:

- Уничтожение нежелательной микрофлоры, получение продукта, безопасного для употребления в санитарно-гигиеническом отношении

- Разрушение ферментов сырого продукта, которые могут вызвать его преждевременное порчи

- Изменение физико-химических свойств продукта для получения определенных свойств (органолептические свойства, вязкость и т.д.)

В зависимости от времени нагрева различают длительную пастеризацию (при 63 — 65 ° С в течение 30 минут), кратковременной (при 72 — 75 ° С с выдержкой 15 — 20 секунд), мгновенную (при 85 — 90 ° С без выдержки).

Пастеризаторы

Пастеризация может происходить двумя путями. Первый заключается в том, что продукт фасуют в тару, а затем пастеризуют паром. Второй путь пастеризации — непродолжительное нагрева жидкости, протекающей тонким слоем между поверхностями, греют, после чего жидкость фасуют в стерильную тару. От способа пастеризации зависит строение установки — пастеризатора. В пищевой промышленности распространена пастеризация второго типа. Наиболее эффективными с точки зрения энергозатрат и времени обработки является пластинчатые пастеризационно-охладительные установки.Воны состоят из трех секций: пастеризации, рекуперации и охлаждения. В секции рекуперации пастеризованный нагретый продукт проходит пластинами рядом с холодным непастеризованным и отдает ему часть тепла, что позволяет экономить 80 — 90% электроэнергии, используемой для пастеризации. Согласно исходный продукт уже до подачи в секцию охлаждения имеет невысокую температуру, что уменьшает расход электроэнергии охлаждающей аппаратуры.

Схема технологического процесса

Продукт подают в приемный бак, откуда с помощью помпы он попадает в секцию рекуперации теплообменника, где его подогревают встречным потоком пастеризованного продукта. После этого он попадает в роторные нагреватели, где при вращении на больших оборотах, проходя зоны расширения и сужения, нагревается до температуры пастеризации. Далее продукт проходит через обратный клапан, секцию рекуперации, секцию охлаждения и попадает в емкость для хранения. Если температура продукта после секции пастеризации ниже необходимой, срабатывает обратный клапан, который направляет продукт в секцию рекуперации для повторного нагрева.

Изображения по теме

info-farm.ru