Основные направления поиска нефти и газа в России. | Lithology.Ru

Рис.3. Динамика средних значений запасов новых нефтяных месторождений (категории А+В+С1+С2) Западной Сибири (1) и России (2).

Отсюда становится ясно, что стабилизация или рост добычи нефти 8 России в объемах, намеченных энергетической стратегией России на период до 2020 г., невозможны без подготовки новых запасов в новых районах.

Распределение перспективных и прогнозных ресурсов нефти по нефтегазоносным провинциям России неравномерно. Около половины (48 %) сосредоточено в Западной Сибири, 20 % — в Восточной Сибири, 18 % — на шельфах морей, 15 % — в европейской части России.

По газу картина существенно не меняется. Доминируют Западная (50 %) и Восточная (24 %) Сибирь, далее следуют шельфы (18 %) и европейская часть России (8 %).

В Западной Сибири, где в 2005 г. было добыто 325 млн. т. нефти (не считая газовый конденсат), т.е. 70 % общероссийского производства, Уровень разведанности НСР составляет около 46 %. Интересно проследить, как уровень разведанности менялся в зависимости от объёмов бурения. Как видно на рис. 4, основные открытия и приросты запасов падают на период до конца 80-х гг.

Интересно проследить, как уровень разведанности менялся в зависимости от объёмов бурения. Как видно на рис. 4, основные открытия и приросты запасов падают на период до конца 80-х гг.

Рис.4. Динамика разведанности ресурсов нефти и разбуренности Западно-Сибирской (А), Волго-Уральской (Б) и Тимано-Печёрской (В) нефтегазоносных провинций.

По существу современный уровень разведанности НСР был получен к началу 90-х гг., когда плотность бурения составила 20 м/км3, а уровень разведанности — 44 %. В дальнейшем, несмотря на рост объемов бурения, уровень разведанности НСР не увеличивался, а порой в2001-2002 гг. даже понижался из-за списания запасов. Это подтверждается результатами геологоразведочных работ. За последние 15 лет в Западной Сибири не было открыто ни одного крупного нефтяного месторождения, а только мелкие с запасами до 3 млн. т. (таких месторождений несколько десятков) и единицы крупных и средних по запасам (Ванкорское и др.). Чтобы оценить перспективы поисков новых месторождений, важно представить распределение прогнозных ресурсов по площади провинции. Большая часть земель с высокой плотностью НСР (более 30 тыс. т/км2) находится в распределенном фонде недр. На эти лицензионные участки приходится 93% выявленных нефтяных и газовых месторождений на которых ведется добыча нефти и газа. Нераспределенный фонд, занимающий 62% площади провинции, характеризуется невысокими показателями. Плотность НСР здесь на 3 раза ниже, чем в распределенном фонде. Более половины площади нераспределенного фонда имеет плотность НСР ниже 10 тыс. т./км2.

Большая часть земель с высокой плотностью НСР (более 30 тыс. т/км2) находится в распределенном фонде недр. На эти лицензионные участки приходится 93% выявленных нефтяных и газовых месторождений на которых ведется добыча нефти и газа. Нераспределенный фонд, занимающий 62% площади провинции, характеризуется невысокими показателями. Плотность НСР здесь на 3 раза ниже, чем в распределенном фонде. Более половины площади нераспределенного фонда имеет плотность НСР ниже 10 тыс. т./км2.

Основные направления геологоразведочных работ в Западной Сибири связаны с поисками нефти и газа в линзовидных песчаных телах и клиноформах юры и мела. В этих отложениях прогнозируется открытие мелких и средних по запасам нефтяных месторождений. Перспективы обнаружения залежей УВ в отложениях фундамента оцениваются как невысокие. Породы фундамента Западной Сибири вскрыты более чем 4200 глубокими скважинами. Промышленные притоки и нефтегазопроявления установлены на 78 площадях. В подавляющем большинстве залежи и нефтепроявления связаны с различными формами выступов и кора-ми выветривания палеозойских пород, перекрытых мезозойской покрышкой. В единичных случаях получены притоки нефти из горизонтов, залегающих ниже поверхности размыва (Малоичская и другие структуры). Ряд исследователей рассматривают доюрские породы Западной Сибири как западное продолжение нефтегазоносных толщ Восточной Сибири и этим обосновывает высокие перспективы их нефтегазоносности. Нам представляется, что полного тождества в строении разрезов доюрских комплексов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и разрезов Восточной Сибири не имеется. Главное отличие заключается а том, что в разрезах Восточной Сибири широко распространены осадки рифейского и вендского возраста. ОВ которых многими исследователями рассматриваются как главный источник формирования залежей в рифейских, вендских и кембрийских отложениях. В разрезах же Западной Сибири рифейские и вендские толщи отсутствуют.

В подавляющем большинстве залежи и нефтепроявления связаны с различными формами выступов и кора-ми выветривания палеозойских пород, перекрытых мезозойской покрышкой. В единичных случаях получены притоки нефти из горизонтов, залегающих ниже поверхности размыва (Малоичская и другие структуры). Ряд исследователей рассматривают доюрские породы Западной Сибири как западное продолжение нефтегазоносных толщ Восточной Сибири и этим обосновывает высокие перспективы их нефтегазоносности. Нам представляется, что полного тождества в строении разрезов доюрских комплексов Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции и разрезов Восточной Сибири не имеется. Главное отличие заключается а том, что в разрезах Восточной Сибири широко распространены осадки рифейского и вендского возраста. ОВ которых многими исследователями рассматриваются как главный источник формирования залежей в рифейских, вендских и кембрийских отложениях. В разрезах же Западной Сибири рифейские и вендские толщи отсутствуют. Во всяком случае, породы, древнее кембрийских, в разрезах скважин не встречены.

Во всяком случае, породы, древнее кембрийских, в разрезах скважин не встречены.

Породы доюрского комплекса Западной Сибири должны, как и прежде, рассматриваться в качестве попутного объекта поисков при геологоразведочных работах по традиционным направлениям на отложения нижнего мела и юры.

Бесспорно, вторым, после Западной Сибири, регионом по величине ресурсов нефти и газа является Восточная Сибирь. В ее пределах сосредоточено около 20 % неразведанных ресурсов нефти России. В отличие от Западной Сибири, УВ-потенциал этого региона практически не освоен (уровень разведанности 9 %), что позволяет прогнозировать здесь открытие крупных месторождений. Результаты геологоразведочных работ на Непско-Ботуобинской, Байкитской антеклизах и в Катангской седловине, в пределах которых открыт целый ряд нефтяных и газовых месторождений, в том числе Верхне-Чонское, Чаядинское, Талаканское, Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское с запасами нефти от 42 до 160 млн. т., Ковыктинское и Левобережное газовые с запасами до 2 трлн. м3 на Ангаро-Ленской ступени, подтверждают высокие перспективы нефтегазоносности.

м3 на Ангаро-Ленской ступени, подтверждают высокие перспективы нефтегазоносности.

Все выявленные месторождения тяготеют к южной части Восточно-Сибирского региона. Северные же районы (Тунгусская синеклиза, Лено-Анабарский и Предверхоянский прогибы, Анабарский свод) изучены очень слабо, и их освоение является задачей ближайшего будущего. Всего извлекаемые прогнозные ресурсы нефти Сибирской платформы оценены в объеме 10,7 млрд. т., газа — 33,7 трлн. м3.

На базе запасов открытых месторождений начато строительство первой очереди магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Одновременно вдоль трассы нефтепровода и в прилегающих районах развернуты геологоразведочные работы по поискам новых месторождений.

Основными объектами поисков являются рисфей-вендские и нижнекембрийские терригенные и карбонатные породы. Месторождения имеют сложное строение. Как правило, это антиклинальные складки, разбитые многочисленными разломами на блоки. Строение месторождений дополнительно осложнено траппами и силами магматических пород.

Строение месторождений дополнительно осложнено траппами и силами магматических пород.

Решающую роль в сохранности залежей нефти и газа в рифей-вендских резервуарах играет нижне-среднекембрийская соленосная толща. За пределами ее распространения месторождений УВ не обнаружено.

Всего на территории Ленно-Тунгусской нефтегазоносной провинции, занимающей большую часть площади Восточной Сибири, выявлено 36 нефтяных и газовых месторождений. Открытие большинства из них, в том числе самых крупных, о которых говорилось выше, падает на период 1970-1989 гг.

Уменьшение числа открытий обычно связывают с сокращением объемов поисково-разведочного бурения. Помимо этого фактора необходимо учитывать и ресурсный фактор. Высокая эффективность поисков и разведки нефти и газа была получена на начальном этапе геологоразведочных работ, когда бурение было сосредоточено на наиболее перспективных структурах приподнятых зон Непско-Ботуобинской, Байкитской антеклиз и Катангскай седловины. Эти зоны характеризуются максимальной плотностью НСР — более 200 тыс. т.УВ/км2.

Эти зоны характеризуются максимальной плотностью НСР — более 200 тыс. т.УВ/км2.

По мере перемещения геологоразведочных работ на склоны поднятий, во впадины и прогибы успешность разведки снижается. В этом же направлении уменьшается плотность НСР до 10 тыс. т УВ/км2.

Интересно сравнить по показателям удельной плотности НСР нефтегазоносные провинции Западной и Восточной Сибири. Так, средняя плотность НСР в Западной Сибири составляет 106 тыс. т УВ/км2, а в Восточной Сибири — 18 тыс. т УВ/км2, т.е. почти в 6 раз меньше. По нефти эта разница еще более разительна — 34 против 4 тыс. т, т.е. почти в 9 раз. Плотности НСР на участках распределенного и нераспределенного фондов недр также существенно отличаются. В Западной Сибири 187 и 59 тыс. т УВ, в Восточной -68 и 16.

Приведенные данные подчеркивают сложность задачи по обеспечению нефтью сооружаемого нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан. Как известно, нефтепровод проектируется из расчета транспортировки 50 и 80 млн. т/год. Сегодня же на базе запасов открытых месторождений можно говорить о добыче до 25 млн. т. В настоящее время в МПР России и Роснедре проводится политика концентрации геологоразведочных работ на участках, прилегающих к трассе нефтепровода. По-видимому, решение о строительстве второй очереди нефтепровода от железнодорожной станции Сковородино до Находки должно зависеть от результатов геологоразведочных работ.

т/год. Сегодня же на базе запасов открытых месторождений можно говорить о добыче до 25 млн. т. В настоящее время в МПР России и Роснедре проводится политика концентрации геологоразведочных работ на участках, прилегающих к трассе нефтепровода. По-видимому, решение о строительстве второй очереди нефтепровода от железнодорожной станции Сковородино до Находки должно зависеть от результатов геологоразведочных работ.

Нефтегазовый комплекс европейской части России играет существенную роль в энергообеспечении экономики России.

Начальные суммарные ресурсы нефти нефтегазоносных провинций европейской части России составляют 23 % нефтегазовой провинции РФ. Перспективные и прогнозные ресурсы оцениваются в объеме 8,2 млн. т. Большая часть неразведанных ресурсов нефти приурочена к Волго-Уральской (52 %) и Тимано-Печорской (32 %) провинциям, в Прикаспийской и Северо-Кавказской — соответственно 7 и 9 %. Распределение ресурсов газа иное: максимум приходится на Прикаспийскую нефтегазоносную провинцию (55 %). В остальных регионах распределение равномерное (11-18 %). Всего неразведанные ресурсы газа оцениваются в объеме 11 трлн. м3.

В остальных регионах распределение равномерное (11-18 %). Всего неразведанные ресурсы газа оцениваются в объеме 11 трлн. м3.

Начальный ресурсный потенциал большинства нефтегазоносных провинций европейской части России в значительной степени разведан.

Состояние разведанности НСР хорошо иллюстрируется графиками зависимости степени разведанности НСР нефти от плотности буровой изученности.

По Волго-Уральской провинции, начиная с 70-х гг., отмечается замедление роста показателя разведанности недр при достаточно высоком темпе повышения буровой изученности (см. рис. 4, Б). Более оптимистическая картина наблюдается на графике динамики разведанности недр Тимано-Печорской провинции, где параллельно подъему кривой роста плотности бурения поднимается кривая разведанности НСР (см. рис. 4, В).

На Северном Кавказе степень разведанности НСР с 80-х гг. выросла всего на 3 %, т.е. в сумме до-буровой изученности возросла на 31 м и составила 101 м/км2.

Проведенный ретроспективный анализ изменения разведанности НСР в зависимости от плотности глубокого бурения свидетельствует о том, что в этих районах традиционные направления поисково-разведочных работ практически исчерпаны и необходимо переходить на новые направления и объекты, недостаточно вовлеченные в геологоразведочный процесс. Возможно, следует также пересмотреть оценки НСР некоторых регионов (например, Северного Кавказа), которые могут оказаться завышенными.

Исходя из анализа состояния сырьевой базы, остановимся на наиоолее важных направлениях геологоразведочных работ, которые могли бы способствовать поддержанию нефтегазового комплекса европейской части России.

Это, прежде всего, Прикаспийская нефтегазоносная провинция, занимающая лидирующее место по оценкам неразведанных ресурсов газа и в которой в последние годы получены новые принципиальные геологические данные о перспективах нефтегазоносности.

Большая часть ресурсов нефти этого региона сконцентрирована в пермских и нижне-среднекаменноугольных комплексах; верхнедевон-нижнекаменноугольных и средне-верхнеденонских отложениях. Наименее изучены верхнедевон-нижнекаменноугольный и средне-верхнедевонский комплексы, признаки нефтегазоносности в которых зафиксированы на Астраханском своде, в Базыровской зоне в Каинсайской и Буранной параметрических скважинах (Оренбургская область). В сверхглубокой скважине Черная Падина (Саратовская область) из саргаевско-семилукских слоев верхнего девона получен приток газа и принципиально новые геологические результаты: в интервале 4550-5580 м вскрыты мелекесско-верейские терригенные отложения мощностью более 1000 м, распространенные, возможно, в западной бортовой части Прикаспийской впадины и имеющие, вероятно, клиноформный генезис. С клиноформными ловушками по аналогии с другими регионами могут быть связаны крупные залежи УВ.

Наименее изучены верхнедевон-нижнекаменноугольный и средне-верхнедевонский комплексы, признаки нефтегазоносности в которых зафиксированы на Астраханском своде, в Базыровской зоне в Каинсайской и Буранной параметрических скважинах (Оренбургская область). В сверхглубокой скважине Черная Падина (Саратовская область) из саргаевско-семилукских слоев верхнего девона получен приток газа и принципиально новые геологические результаты: в интервале 4550-5580 м вскрыты мелекесско-верейские терригенные отложения мощностью более 1000 м, распространенные, возможно, в западной бортовой части Прикаспийской впадины и имеющие, вероятно, клиноформный генезис. С клиноформными ловушками по аналогии с другими регионами могут быть связаны крупные залежи УВ.

Перспективным может оказаться также западный внешний борт Прикаспийской впадины: Уметовско-Линевский палеопрогиб, где формировались шельфовые карбонаты средне-верхнефранского возраста с развитием органогенных построек. В пределах некомпенсированных прогибов объектами поисков могут стать также внутрибассейноеые рифы.

В Урало-Поволжье за последние годы определены и эффективно реализуются новые перспективные направления поисков нефтяных месторождений в терригенных отложениях девона, связанных с системой грабенов и горстов. С этими отложениями, а также турней-верхнедевонским карбонатным и нижнекаменноугольным терригенным комплексами связано 82 % приростов запасов нефти за последнее 10-летие.

Другим важнейшим регионом европейской части России, где возможно открытие новых крупных месторождений нефти и газа, является Предуральский прогиб, включая его надвиговый пояс. Он протягивается от Баренцева моря на севере до Прикаспийской впадины на юге и является составной частью Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинций.

К характерной особенности этого региона относится широкий стратиграфический диапазон нефтегазоносности от рифей-вендского, ордовикского, силурийского и нижнедевонского до верхнепермского возраста. В нижнедевонских отложениях перспективными объектами могут стать барьерные рифы.

В Тимано-Печорской провинции наибольшее число месторождений и залежей и полученных по ним приростов запасов нефти приурочено к среднедевон-нижнефран-скому (75 %), ордовик-нижнедевонскому (15 %) и турне-верхнедевонскому (доманиковому) (8 %) комплексам. С этими комплексами также связаны основные неразведанные ресурсы нефти.

Важно отметить, что в Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинциях наблюдается тенденция перемещения поисков новых месторождений и залежей нефти в глубокозалегающие древние толщи – девонские, силурийские, ордовикские.

В Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции (Терско-Каспийский прогиб) также планируется активизация поисково-разведочных работ в верхнеюрских карбонатных отложениях, более древних по сравнению с уже опоискованными меловыми и кайнозойскими.

Оценивая УВ-потенциал России, следует особо выделить ресурсы шельфов арктических и дальневосточных морей. По современным представлениям их ресурсный потенциал оценивается близким к 100 млрд. т. условного топлива. С развитием геологоразведочных работ на шельфах связывается одно из самых перспективных направлений создания новых сырьевых баз добычи нефти и газа в России.

т. условного топлива. С развитием геологоразведочных работ на шельфах связывается одно из самых перспективных направлений создания новых сырьевых баз добычи нефти и газа в России.

Геолого-геофизическая изученность шельфов России низкая. Плотность геофизических наблюдений составляет 0,24 км/км3 (для сравнения в Северном море -4.00 км/км2).

На сегодня наиболее изучены шельфы Баренцева и Карского морей на западе и Охотского моря на востоке. На шельфах Баренцева и Карского морей выявлено 22 нефтяных и газовых месторождения с запасами 8,3 млрд. т. условного топлива. Среди них такие крупные, как Штокмановское, Русаноаское и Ленинградское газоконденсатные, Долги не кое нефтяное месторождения. Выявлено несколько десятков перспективных структур, общая оценка которых превышает 50 млрд. т. условного топлива.

На шельфах Охотского моря открыто 8 нефтяных и газовых месторождений, среди них такие крупные, как Лунское газовое, Арктун-Дагинское, Одоптинское, Чайво нефтяные и др. Все выявленные месторождения расположены на шельфе Сахалина и приурочены к Северо-Сахалинекой нефтегазоносной области. В настоящее время в этом районе ведутся геолого-разведочные работы в рамках проектов Сахалин-3, 4 и 5. Помимо Северо-Сахалинской на шельфе Охотского моря выделены Западно-Камчатская и возможно нефтегазоносные области: Южно-Охотская, Северо-Охотская и Центрально-Охотская, с которыми связываются перспективы открытия новых месторождений.

Все выявленные месторождения расположены на шельфе Сахалина и приурочены к Северо-Сахалинекой нефтегазоносной области. В настоящее время в этом районе ведутся геолого-разведочные работы в рамках проектов Сахалин-3, 4 и 5. Помимо Северо-Сахалинской на шельфе Охотского моря выделены Западно-Камчатская и возможно нефтегазоносные области: Южно-Охотская, Северо-Охотская и Центрально-Охотская, с которыми связываются перспективы открытия новых месторождений.

Важным резервом наращивания сырьевой базы добычи УВ являются шельфы восточного сектора Арктических морей. Здесь по данным ВНИИокеангеологии выделяются Лаптевская самостоятельная потенциально нефтегазоносная область, Новосибирско-Чукотская и Восточно-Арктическая потенциально нефтегазоносные провинции.

Нам представляется, что шельфы восточно-арктических морей являются одним из наиболее перспективных, есле не единственным на Земле, регионом, где возможны крупные открытия скоплений УВ, могущих повлиять на баланс энергетических ресурсов мира.

Территория НЕФТЕГАЗ № 2 (2005)

%PDF-1.5 % 1 0 obj >/Metadata 1939 0 R/Pages 2 0 R/Type/Catalog/PageLabels 10 0 R>> endobj 1939 0 obj >stream 2012-10-16T14:40:03+04:002012-10-16T14:40:04+04:002012-10-16T14:40:04+04:00Adobe InDesign CS3 (5.0.4)

du}ghv%R@v~yߓ

;hb4B3].

jRvYEYʝ3Gh2oyu;rQ82֠’i!,PQwRЙ\axok_U3AX.o»hґRˍ#tpq7AݰeJ]

X6/ߨLNСхема

du}ghv%R@v~yߓ

;hb4B3].

jRvYEYʝ3Gh2oyu;rQ82֠’i!,PQwRЙ\axok_U3AX.o»hґRˍ#tpq7AݰeJ]

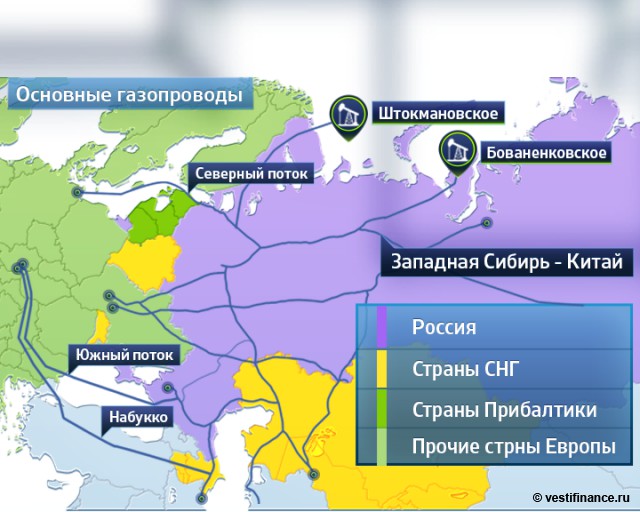

X6/ߨLNСхема: Газопроводы, связывающие Россию и Европу

Описание

На этой диаграмме показаны основные российско-европейские газопроводы и их теоретическая мощность (в миллиардах кубометров в год).

Отчет

Скачать диаграмму

URL-адрес, который будет использоваться в качестве справочной ссылки: https://www.statista.com/chart/26769/russian-european-gas-pipelines-map/

HTML-код для встраивания диаграммы

Вы найдете больше инфографики на StatistaИнфографический информационный бюллетень

Statista предлагает ежедневную инфографику по актуальным темам, включая: Экономика и финансы , Политика и общество , Технологии и средства массовой информации , Здоровье и окружающая среда , Потребительские товары , Спорт и многие другие.

Связанная инфографика

Часто задаваемые вопросы

Statista «График дня», доступный по лицензии Creative Commons CC BY-ND 3.0, можно использовать и отображается бесплатно всеми коммерческими и некоммерческие сайты. Однако использование разрешено только с правильная атрибуция Statista. При публикации одного из этих рисунков включите обратную ссылку на соответствующий URL-адрес инфографики. Больше информации

Statista «График дня» в настоящее время фокусируется по двум секторам: «Медиа и технологии», обновленный ежедневно и с последней статистикой из СМИ, Интернет, телекоммуникации и бытовая электроника отрасли промышленности; и «Экономика и общество», которые текущие данные из Соединенных Штатов и вокруг мира по экономическим и политическим вопросам, а также спорт и развлечения.

Для индивидуального контента и инфографики в вашем корпоративном дизайне, пожалуйста, посетите веб-сайт нашего агентства www.statista.design

Есть еще вопросы?

Свяжитесь с нами быстро и легко.

Мы рады помочь!

Статистический контент и дизайн

Нужна инфографика, анимационные видеоролики, презентации, исследования данных или диаграммы в социальных сетях?

Дополнительная информация

Нефть и газ — Россия и ее империя в Евразии: Картографические ресурсы в Библиотеке Конгресса

Имеются три некаталогизированные карты, изображающие запасы нефти и газа в европейской части России, и все они датированы 1963 годом.

Есть две некаталогизированные карты с изображением запасов нефти и газа на Кавказе на 1900 и 1942 годы. Одна из них описана ниже. Имеются также четыре некаталогизированные карты запасов нефти и газа в Азербайджане начала ХХ века19.33 и 1942. Эти четыре, а также два предмета из каталога описаны ниже. Дополнительные карты, изображающие запасы нефти и газа в Азербайджане, описаны в категории карт набора нефти и газа.

Одна из них описана ниже. Имеются также четыре некаталогизированные карты запасов нефти и газа в Азербайджане начала ХХ века19.33 и 1942. Эти четыре, а также два предмета из каталога описаны ниже. Дополнительные карты, изображающие запасы нефти и газа в Азербайджане, описаны в категории карт набора нефти и газа.

Кавказ

Карта Нефтяных» Месторождения Кавказского Края ул. Гулишамбарова». (Санкт-Петербург: А. Ильина, 1900). Хромолитография. масштаб один английский до шестидесяти верст. В рубрике СССР — Нефть и Газ — Кавказ — 1900 — разные масштабы — ул. Гулишамбарова

Несколько карт на одном листе с изображением нефтяных месторождений Кавказского края на рубеже веков. На основной карте обозначены местоположения нефтяных месторождений по всему Кавказу. На других картах показано расположение нефтяных месторождений в Цнорийском уезде Тифлисской губернии Грузии, на Апшеронском полуострове и Кубани; нефтяные месторождения Биби-Эйбат; Балахано-Сабунчи-Раманинские нефтяные месторождения; грузинские нефтяные месторождения в Дагестане; и нефтяные объекты в портовом городе Батуми. Также включите статистику и текст о добыче нефти.

Также включите статистику и текст о добыче нефти.

Азербайджан

Карта Апшеронского полуострова с обозначением нефтяных источников, фотогеновых заводов, нефтепроводов и пр. = Карта Апшеронского полуострова с указанием нефтяных скважин, нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и др. / Составил инженер-технолог Гулишамбаров И.И. . Гулишамбаров, Степан Иосифович. (Тифлис : сн, 1886). Карта цветная. Масштаб 1:84 000; 2 версты на дюйм. Зарегистрировано под номером LC G7142.A6H8 1886 .G8

Карта Апшеронского полуострова с указанием расположения нефтяных месторождений, нефтяных скважин, нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и нефтяной геологии. Включает библиографию, а также таблицу статистических данных и стратиграфическую колонку «Нобелевская нефтяная скважина № 31». Рельеф показан штриховкой.

Карта Апшеронского полуострова Бакинской губернии и уезда: с обозначением границ по судебному межеванию, а также и других свиданий . Дмитриев и Ильина. ([Баку]: Бакинск[ое] управления[э]государственный[х]имуществ, 1899). Цветная литография. Масштаб 1:42 000. Поданный по адресу G7142.A6G46 1899 .D5

Дмитриев и Ильина. ([Баку]: Бакинск[ое] управления[э]государственный[х]имуществ, 1899). Цветная литография. Масштаб 1:42 000. Поданный по адресу G7142.A6G46 1899 .D5

Карта Апшеронского полуострова конца девятнадцатого века, на которой показаны нефтегазовые участки, недвижимость и землепользование. Также включает города и деревни, дороги, железные дороги, различные категории нефтяных земель, возделываемые и невозделываемые земли, реки, границы и некоторый рельеф.

Карта доступна в виде цифрового изображения на веб-сайте Библиотеки Конгресса.

Карта Балаханай, Сабунчи, Забраты и Дигия . ([Баку]: С.н., [19—]). Карта чертежей. Масштаб 1:16 800. Рубрика: Азербайджан — Балаханы (город) — Нефть и газ — (19—) — Масштаб 1:16,800 — план

Карта плана, возможно, начала 1900-х годов, с указанием концессий на нефть и газ в окрестностях Балаханы , Сабунчу и Дигях. Выявленные арендаторы включают «Бакинскую нефтяную компанию», «Русскую нафтовую компанию», «С. И.Рильский», «Тер-Акопоф» и «Бенкендорф». Уступки клавиш легенды по цвету.

И.Рильский», «Тер-Акопоф» и «Бенкендорф». Уступки клавиш легенды по цвету.

Лист Сураханы, Романы, Зыхк . ([Баку]: С.н., [19—]). Карта чертежей. Масштаб 1:16 800. В архиве СССР — Азербайджанская ССР — Сураханы — [19—] — Масштаб 1:16,800 — план

Карта чертежей, возможно, начала 1900-х годов, с указанием концессии на нефть и газ в окрестностях Сураханы, Зиг и Бюльбюля . Арендаторами названы «Бакинская нефтяная компания», «Русская нафта», С. И. Рильский, Тер-Акопов и Бенкендорф. Уступки клавиш легенды по цвету.

Обзорная Карта выходов газа Бакинского района . С. А. Ковалескому и В. В. Веберу. (Ленинград: с.н., 1932). Карта. Масштаб 1:420 000. В архиве СССР — Азербайджан — Нефть и Газ — Бакинский район — 1933 — Масштаб 1:420,000 — Ковалескому и Вебера

Обзорная карта выходов газа Бакинского района, включая Апшеронский полуостров и у берегов р. Каспий. Показывает расположение шести различных типов газовых выходов, а также железных дорог, рек и географических названий. Включает указатель названий и описаний каждой торговой точки, помеченных номером для карты. Сопровождал Вебера «Бакинский район».

Включает указатель названий и описаний каждой торговой точки, помеченных номером для карты. Сопровождал Вебера «Бакинский район».

Апшерон-Хальбинзель . (Sl Oberkommando der Wehrmacht, Wirtschaft und Rüstungs Amt, 1942). Фотолитография, цвет. Масштаб 1:100 000. Рубрика: Кавказ — Нефть и газ — Баку — 1942 — Масштаб 1:100,000 — OKW

Нацистская карта, подготовленная Управлением экономики и вооружений вермахта, с изображением нефтяных и газовых месторождений Апшеронского полуострова, Азербайджан, в 1942 году. Карта, видимо, составлена в рамках подготовки к вторжению в Азербайджан и захвату бакинских нефтяных промыслов. Изображает нефтяные месторождения в эксплуатации; разрабатываемые нефтяные месторождения; трубопроводы в эксплуатации; неподтвержденные трубопроводы; и добыча сырой нефти менее 500 000 тонн, от 500 000 до 1 миллиона тонн, более 1 миллиона тонн и неизвестные количества. Также показывает дороги; ширококолейные и узкоколейные железные дороги; каналы и реки; солончаки, песчаные дюны и асфальтовые бассейны; электростанции; заводы; аэродромы; и возвышение по контурам и заштрихованной тонировке.