Экосистемы неустойчивые

Неустойчивые природные зоны — это зоны с суммой баллов 12 — 18. В таких зонах экоморфные превращения в экосистемах протекают с высокой скоростью, последствия которых труднопредсказуемы. При ведении горных работ в этих зонах требуются в основном инженерные природоохранные мероприятия.[ …]

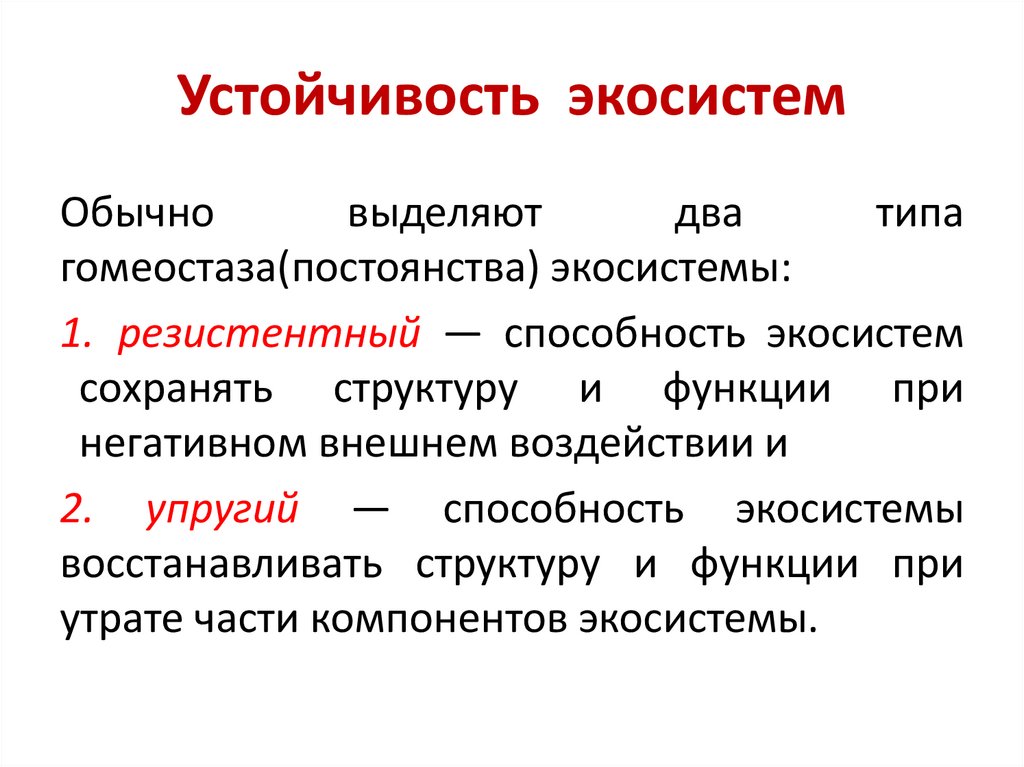

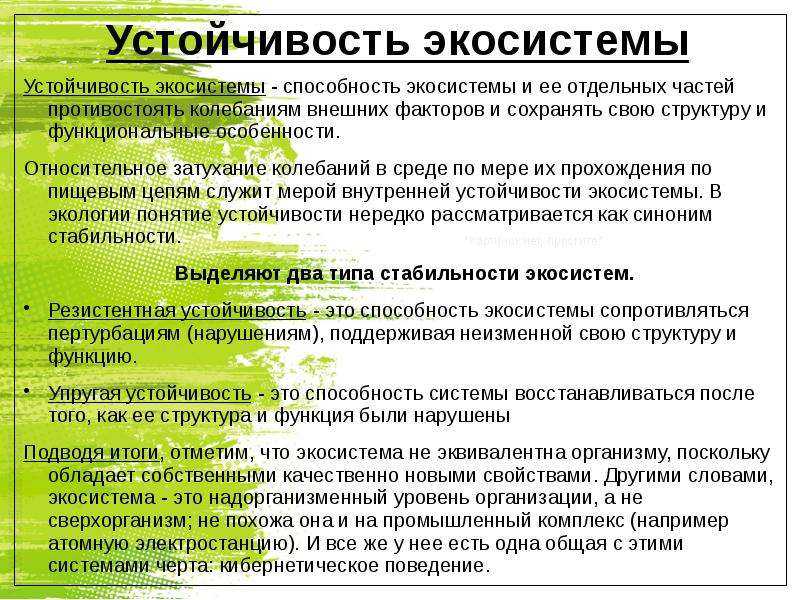

Экосистемы способны саморегулироваться и сохранять свою устойчивость. Основной принцип сохранения , устойчивости экосистемы — сохранение замкнутости круговорота вещества. Основная причина неустойчивости экосистем — несбалансированность круговорота вещества из-за несогласованности деятельности организмов отдельных групп. Устойчивые экосистемы со сбалансированным круговоротом веществ называют зрелыми.[ …]

УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ — ее способность к реакции, пропорциональной по величине силе воздействия. Неустойчивость экосистемы — несоответственно большой ее отклик на относительно слабое воздействие.[ …]

Таким образом, экосистемы в процессе трансформации находятся в трех состояниях — двух относительно стабильных (гомеостатических) и одном неустойчивом (критическом). Первое из стабильных состояний соответствует фоновому уровню с высокой жизнеспособностью экосистемы, второе — импактному с почти нулевой жизнеспособностью. Переход из одного состояния в другое осуществляется через область неустойчивости, который в теории катастроф соответствует топологической структуре типа «складка». Этот переход можно считать необратимым, так как импактная территория служит как бы токсической ловушкой для мигрантов и диаспор.[ …]

Первое из стабильных состояний соответствует фоновому уровню с высокой жизнеспособностью экосистемы, второе — импактному с почти нулевой жизнеспособностью. Переход из одного состояния в другое осуществляется через область неустойчивости, который в теории катастроф соответствует топологической структуре типа «складка». Этот переход можно считать необратимым, так как импактная территория служит как бы токсической ловушкой для мигрантов и диаспор.[ …]

Под устойчивостью экосистемы следует понимать ее способность сохранять параметры своего состояния в установленных равновесных диапазонах при таком уровне воздействия на параметры, когда система может перейти в неустойчивое состояние, вызывающее негативные последствия для общества и среды обитания.[ …]

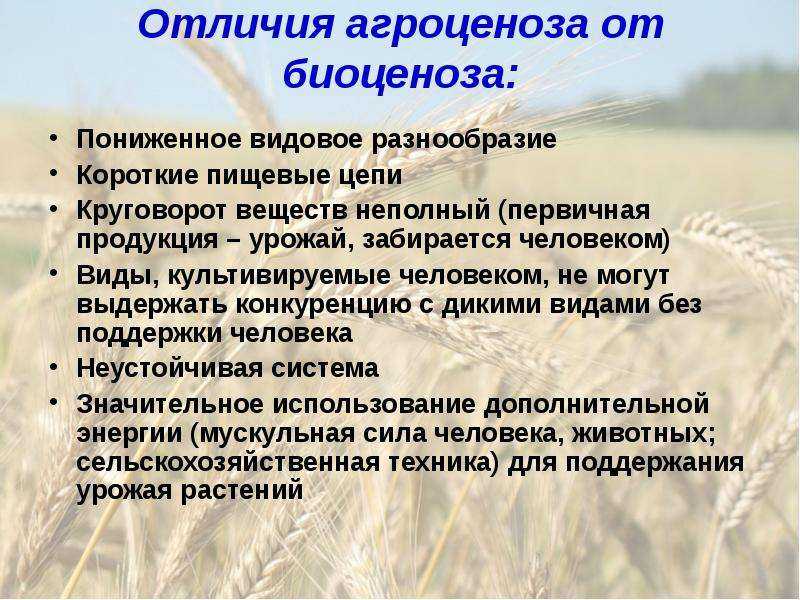

АГРОБИОГЕОЦЕНОЗ — неустойчивая экосистема с искусственно созданным или обедненным видами естественным биотическим сообществом, дающим сельскохозяйственную продукцию. А. не способен длительно существовать без постоянной поддержки человеком. [ …]

[ …]

Сельскохозяйственные экосистемы весьма неустойчивы, хрупки и уязвимы, они податливы воздействию антропогенных факторов. Поэтому, говоря словами профессора В. А. Ковды, ими нельзя управлять «на глаз». В управлении сельскохозяйственными экосистемами не должно быть штампа, стандарта, приблизительных действий. Методы управления ими должны быть такими же точными, как в медицине и других науках, на основе глубоких знаний и контролируемых технологических действий.[ …]

Как известно, естественные экосистемы находятся в состоянии динамического равновесия. Их эволюция происходит в сторону все большей устойчивости к возможным воздействиям. Мало того, определенные нагрузки могут увеличивать полезную продуктивность некоторых экосистем. Отсюда следует важный практический вывод о том, что не следует полностью воздерживаться от техногенного и иного воздействия на экосистемы из-за страха перед их неустойчивостью. Необходимо направлять усилия на тщательное изучение допустимых нагрузок на них. Обоснованное управление этими нагрузками является одним из условий устойчивого развития общества.[ …]

Обоснованное управление этими нагрузками является одним из условий устойчивого развития общества.[ …]

АГРОЭКОСИСТЕМА (агробиоценоз) — неустойчивая, искусственно созданная и регулярно поддерживаемая человеком экосистема с целью производства сельскохозяйственной продукции (поля, пастбища, огороды, сады, виноградники и др.). По сравнению с естественными биоценозами агроэкосистемы имеют отличия: в них резко снижено разнообразие живых организмов; виды, культивируемые человеком, поддерживаются искусственным отбором и обладают слабо выраженными механизмами саморегуляции; получают дополнительный поток энергии благодаря деятельности человека и т.п. Как правило, агроэкосистемы характеризуются высокой биологической продуктивностью по сравнению с природными экосистемами. Так, чистая первичная продукция естественных биоценозов умеренной зоны составляет для лесов 600-2500 г/м2 год, для степей — 150-1500 г/м2, а для возделываемых земель — до 4000 г/м2, в частности для сахарного тростника на Гавайских островах — до 7000 г/м2 в год (Уиттекер, 1980). [ …]

[ …]

При незначительных нарушениях условий в экосистеме на фоне неизменных средних характеристик среды принципиальная структура биоценоза сохраняется за счет функциональной адаптации. При более существенном нарушении состава биоценоза возникают неустойчивые, сменяющие друг друга сообщества. Этот процесс в идеальном случае ведет к восстановлению исходного типа экосистемы. Экологические сукцессии — одно из наиболее ярких выражений механизма поддержания гомеостаза на уровне экосистемы (см. разд. 6.3.4).[ …]

Здесь, по-видимому, более уместно говорить о «неустойчивости» экосистемы, потому что при общей существенной устойчивости нарушение какой-либо связи (критической), выпадение какого-либо вида (критического) может привести к разрушению, гибели всей системы.[ …]

Так как по смыслу самой задачи — замкнутость экосистемы — следует ограниченность траекторий (4.1), то наличие неустойчивого нетривиального равновесия указывает на возможность существования у системы сложных динамических режимов — циклов и хаоса. [ …]

[ …]

Человек может снимать высокие урожаи биомассы только в молодых экосистемах, где преобладает чистая продукция. Поэтому в земледелии и лесном хозяйстве используются начальные фазы экосистем с немногими (предпочтительно — одним) первичными продуцентами, то есть монокультуры. Но монокультуры неустойчивы. Гетеротрофы, которые ищут свою пищу в такой экосистеме, по отношению к человеку становятся «вредителями», и он стремится максимально сократить их численность.[ …]

Исследования потоков ресурсов сложно проводить в промышленных экосистемах, и это подтверждается примерами. Один, который помогает понять типичное поведение потоков, был разработан Полем Бруннером (Paul Brunner) и его коллегами для региона Сант-Галлена в северной Швейцарии. Общие потоки в системе показаны на рис. 22.8. Самый крупный входящий поток — вода, за ней следуют воздух и строительные материалы. Вода и воздух также преобладают над исходящими потоками. Очевидно, что это система I типа, в которой не происходит рециклирования в такой степени достаточного, чтобы его можно было показать. Особый интерес представляет то, что исходящие потоки меньше входящих; так, запас промышленных питательных веществ Сант-Галлена растет. Этот феномен был замечен в других исследованиях ПЭ потоков ресурсов и объяснен в основном как рост запаса строительных материалов в зданиях, автострадах и других структурах. В краткосрочном периоде этот рост запасов может не представлять проблемы. Однако это, очевидно, неустойчивая тенденция, и в некоторый момент отток запаса начнет уравновешивать его рост.[ …]

Особый интерес представляет то, что исходящие потоки меньше входящих; так, запас промышленных питательных веществ Сант-Галлена растет. Этот феномен был замечен в других исследованиях ПЭ потоков ресурсов и объяснен в основном как рост запаса строительных материалов в зданиях, автострадах и других структурах. В краткосрочном периоде этот рост запасов может не представлять проблемы. Однако это, очевидно, неустойчивая тенденция, и в некоторый момент отток запаса начнет уравновешивать его рост.[ …]

Таким образом, приведенный материал свидетельствует о том, что наиболее неустойчивыми при мощном воздействии акклима-тизантов оказываются не только наземные, но и водные изолированные экосистемы. Виды, обитающие в открытых и замкнутых водных экосистемах, являются более вариабельными, нежели виды из изолированных экосистем. Плотность популяций и половая структура являются чрезвычайно важным показателем устойчивости вида во времени и пространстве.[ …]

Как известно, низкий уровень индекса видового разнообразия указывает на неустойчивость экосистемы. Поэтому, надо полагать, судьба ее будет зависеть от очень многих факторов, которые трудно предусмотреть. В частности, в их числе могут быть агротехнические мероприятия, используемые в земледелии.[ …]

Поэтому, надо полагать, судьба ее будет зависеть от очень многих факторов, которые трудно предусмотреть. В частности, в их числе могут быть агротехнические мероприятия, используемые в земледелии.[ …]

Подведем краткий итог полученным результатам. В первом параграфе данной главы мы показали, что в случае неустойчивости стационарного решения уравнения (2.1.2) или (2.1.3) поведение траекторий в окрестности стационарной точки носит колебательный характер. Существование периодических решений в этой окрестности установлено с помощью бифуркационной теоремы Хопфа. В данном параграфе рассмотрен важный частный случай, когда в цепи взаимодействий экологической системы можно выделить ’’узкое место”, на которое влияет лимитирующий фактор. Для таких систем при условии линейной зависимости величины лимитирующего фактора от численности экосистемы получен аналитический критерий устойчивости периодического решения.[ …]

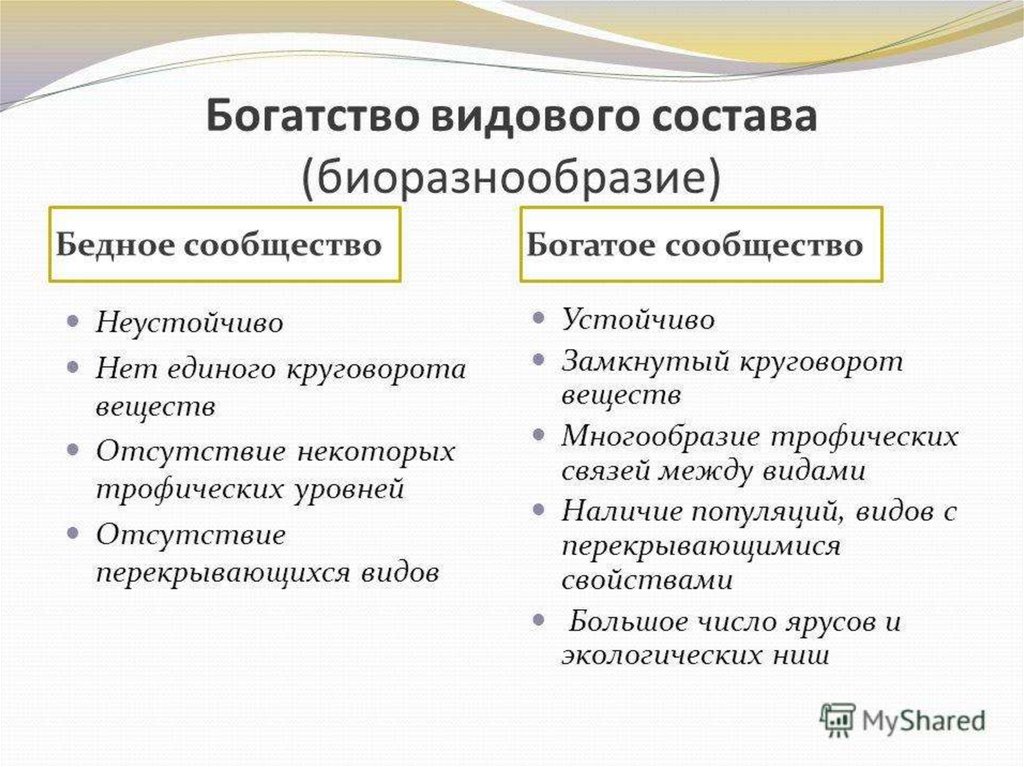

Саморазвитие экосистем. В природе существуют как стабильные (длительно существующие, устойчивые), так и нестабильные (неустойчивые, изменяющиеся) экосистемы. Основная причина неустойчивости экосистем — несбалансированность круговорота веществ. В природе происходит саморазвитие экосистем от неустойчивого состояния к устойчивому. Для саморазвития биоценозов характерно: постепенное увеличение видового разнообразия, смена доминирующих видов, усложнение цепей питания, увеличение в сообществах доли видов с длительными циклами развития и т.д. В процессе саморазвития биоценозов темпы изменения постепенно замедляются. При частичном нарушении экосистемы происходит ее самовосстановление. Возможности экосистем к восстановлению не безграничны и зависят как от внешних условий, так и от видового разнообразия в окружающей среде.[ …]

Основная причина неустойчивости экосистем — несбалансированность круговорота веществ. В природе происходит саморазвитие экосистем от неустойчивого состояния к устойчивому. Для саморазвития биоценозов характерно: постепенное увеличение видового разнообразия, смена доминирующих видов, усложнение цепей питания, увеличение в сообществах доли видов с длительными циклами развития и т.д. В процессе саморазвития биоценозов темпы изменения постепенно замедляются. При частичном нарушении экосистемы происходит ее самовосстановление. Возможности экосистем к восстановлению не безграничны и зависят как от внешних условий, так и от видового разнообразия в окружающей среде.[ …]

В этой работе авторы останавливаются на двух альтернативах понятия устойчивости по Ляпунову в приложении к анализу динамических моделей экосистемы — устойчивости по Лагранжу и «иерархической» устойчивости. В последнем случае подразумевается, что неустойчивость некоторой подсистемы стабилизируется блоком, расположенным иерархически выше. [ …]

[ …]

Мегаполисы представляют собой искусственную среду обитания человека, имеющую свои особые лимитирующие факторы в развитии и росте человеческой популяции. Современный город является неустойчивой экосистемой с преобладанием гетеротрофных звеньев пищевых цепей. Городская среда для поддержания экосистемы нуждается в постоянной заботе человека. Животный мир города достаточно разнообразен, однако не является природным зооценозом и не имеет способности к саморегуляции.[ …]

Если проводится замещение вырубленных лесов посадками, используют, как правило, немногочисленные виды ценных для человека растений, зачастую интродуценты. Таким образом устойчивая природная экосистема заменяется на неустойчивую, с немногочисленными видами. Интродукция и непреднамеренное расселение чужих видов (например, с транспортом) также нарушают сложившиеся функциональные связи между популяциями в биоценозах и снижает их устойчивость. В частности, это ведет к вспышкам численности вредителей растений, распространению возбудителей болезней животных и другим последствиям снижения устойчивости экосистем. [ …]

[ …]

В планетарном масштабе такую систему составляют в совокупности космическое пространство, атмосфера Земли и ее водные ресурсы (Мировой океан), земля, недра и поверхность суши. Именно планетарная экосистема обеспечивает устойчивое развитие общества и среды обитания. Вместе с тем человеческая деятельность может вносить дисбаланс в относительно устойчивое состояние планетарной экосистемы. Это связано главным образом с милитаризацией общества и использованием этого механизма развития экономики для удовлетворения интересов отдельных стран человеческого сообщества или отдельных групп людей этого сообщества. Испытания систем вооружений, даже их ограниченное локальное применение, утилизация отходов военных технологий оказывают вредное (или пагубное) воздействие на отдельные параметры состояния среды обитания (хотя бы в ограниченном пространстве), приводя среду обитания в неустойчивое состояние. В данном случае значение имеет даже не степень воздействия на некоторые параметры состояния, а взаимосвязь их между собой. Поэтому кажущаяся незначительность неустойчивости среды обитания в данном ограниченном пространстве приводит к общей неустойчивости среды обитания с возможными отрицательными последствиями в ином пространстве среды обитания или к масштабным резонансным воздействиям, при которых неустойчивость среды обитания характеризуется как аварийная ситуация или экологическая катастрофа разного масштаба. Теперь, по мере достаточно глубокого освоения человеком рассматриваемых компонентов планетарной экосистемы, становится все более очевидным, что планетарная экосистема не обладает абсолютной устойчивостью, она возбудима и ранима, а потому нуждается в применении регулирующих механизмов. Рассмотрим для примера некоторые достаточно очевидные воздействия человека на компоненты планетарной экосистемы и их последствия на состояние среды обитания на планете Земля.[ …]

Поэтому кажущаяся незначительность неустойчивости среды обитания в данном ограниченном пространстве приводит к общей неустойчивости среды обитания с возможными отрицательными последствиями в ином пространстве среды обитания или к масштабным резонансным воздействиям, при которых неустойчивость среды обитания характеризуется как аварийная ситуация или экологическая катастрофа разного масштаба. Теперь, по мере достаточно глубокого освоения человеком рассматриваемых компонентов планетарной экосистемы, становится все более очевидным, что планетарная экосистема не обладает абсолютной устойчивостью, она возбудима и ранима, а потому нуждается в применении регулирующих механизмов. Рассмотрим для примера некоторые достаточно очевидные воздействия человека на компоненты планетарной экосистемы и их последствия на состояние среды обитания на планете Земля.[ …]

В ином масштабе биологического времени протекают Ц.и. под влиянием «гидромелиоративных работ» бобров: после того, как они запрудят реку, в течение нескольких лет происходит интенсивная перестройка экосистемы и возрастает роль влаголюбивых растений и их спутников. Виды деревьев, неустойчивых к подтоплению и затоплению, вообще погибают.[ …]

Виды деревьев, неустойчивых к подтоплению и затоплению, вообще погибают.[ …]

Это вполне своевременные практические задачи для решения экологических проблем устойчивого развития современного общества и среды обитания. Решения этих проблем позволят определить механизмы регулирования не только техногенных, но и глобальных природных явлений: климата, тектонических явлений и вулканической деятельности, магнитной и радиационной безопасности Земли, движения океанических масс и сопутствующих разрушительных явлений, движения материков, развития континентальной флоры и фауны, водных биоресурсов, перераспределения жизненного пространства и миграции народов Земли.[ …]

Различают два основных типа биоценозов: естественный и антропогенный. Первый тип — это биотическое сообщество, в функционировании которого отсутствует влияние деятельности человека. Второй тип (или агробиоценоз) — это неустойчивая, искусственно созданная и регулярно поддерживаемая человеком экосистема культурных полей (поля, искусственные пастбища, сады, виноградники и т. п.). Кт.т0. ценоз является объектом изучения биоценологии -науки, которая исследует закономерности жизни организмов в природных сообществах, их популяционную структуру, потоки энергии и круговорот веществ.[ …]

п.). Кт.т0. ценоз является объектом изучения биоценологии -науки, которая исследует закономерности жизни организмов в природных сообществах, их популяционную структуру, потоки энергии и круговорот веществ.[ …]

Устойчивость природных и антропогенных ценозов. Эта проблема связана с теорией сукцессий, с вопросами видового разнообразия и специфики ценотических отношений. В перспективе — сознательное размещение человеком устойчивых и неустойчивых экосистем в оптимальном сочетании, использование регуляторных механизмов в агроценозах. Такие исследования позволят в будущем создавать принципиально новые структурные единицы биосферы — природо-хозяйственные экосистемы, в которых должны преобладать черты устойчивости, стабильности, максимальной эффективности продукционного процесса.[ …]

Тем не менее, иммобилизацию загрязнений цементацией используют для связывания тяжелых металлов, радиоактивных отходов, полициклических и ароматических углеводородов, угольного дегтя и трихлор-этилена. Недостатком метода является неустойчивость некоторых цементных вяжущих к агрессивным подземным водам, что приводит к постепенному выщелачиванию загрязнений и поступлению их в экосистемы.[ …]

Недостатком метода является неустойчивость некоторых цементных вяжущих к агрессивным подземным водам, что приводит к постепенному выщелачиванию загрязнений и поступлению их в экосистемы.[ …]

Степень антропогенных преобразований городских территорий, в особенности мегалополисов, чрезвычайно высока. Природные городские ландшафты весьма примитивны. Это парки и скверы, редко леса антропогенного происхождения и побережья морей и рек. Из фауны сохранились отдельные виды птиц и животных в очень простых и неустойчивых экосистемах. Широко встречаются немногие, толерантные к человеку виды, паразитирующие на отходах деятельности человека. Это крысы, вороны, тараканы и пр. Лишь литогенная основа остается наименее трансформированной, да климат изменяется в значительно меньшей степени, чем биогенные компоненты.[ …]

Быстрое развитие процесса урбанизации, экспоненциальный рост численности населения Земли и промышленного производства поставили под угрозу важнейшую функцию биосферы — устойчивое поддержание систем жизнеобеспечения. Нарушение биогеохимических циклов и баланса продукции и деструкции органического вещества в экосистемах, измененных хозяйственной деятельностью людей, делает экосистемы неустойчивыми. Стабильность экосистем коррелирует с биоразнообразием; при этом важно и разнообразие видов в системе, и функциональное разнообразие биологических отношений и экологических ниш, и генетическое разнообразие особей одного вида [Одум, 1986]. Таким образом, благодаря разнообразию элементов реализуются адаптивные возможности системы.[ …]

Нарушение биогеохимических циклов и баланса продукции и деструкции органического вещества в экосистемах, измененных хозяйственной деятельностью людей, делает экосистемы неустойчивыми. Стабильность экосистем коррелирует с биоразнообразием; при этом важно и разнообразие видов в системе, и функциональное разнообразие биологических отношений и экологических ниш, и генетическое разнообразие особей одного вида [Одум, 1986]. Таким образом, благодаря разнообразию элементов реализуются адаптивные возможности системы.[ …]

Биологические особенности популяций изменяются сопряженно с изменением климатических и других физических условий. Осцилляции плотности можно ожидать для популяций, в которых некоторое время происходит более или менее экспоненциальный рост. Такие популяции, вероятно, могут выйти за пределы, определяемые лимитирующим фактором, прежде чем достигнут устойчивого равновесия. Чем проще экосистема и чем больше лимитирующих факторов на нее воздействует, тем больше вероятность ее временной неустойчивости. Перенаселение в таких условиях сменяется снижением численности.[ …]

Перенаселение в таких условиях сменяется снижением численности.[ …]

Все агроценозы — поля, огороды, сады, культурные пастбища и т.д. — с позиции экологии специально поддерживаются человеком на начальных стадиях формирования агроэкосистемы, поскольку эта молодая стадия сукцессии дает наиболее чистую продукцию. Приемами агротехники все конкурентные виды как сорняки уничтожаются, пищевые цепи в виде вредителей истребляются. В результате вмешательства человека в процессы, идущие в экосистеме, в ее функционировании возникают определенные помехи, поэтому и создаются агроэкосистемы, не способные к самовозобновлению, саморегулированию и крайне неустойчивые. Они постоянно находятся под угрозой гибели от массовой вспышки вредителей, болезней, от засухи или переувлажнения.[ …]

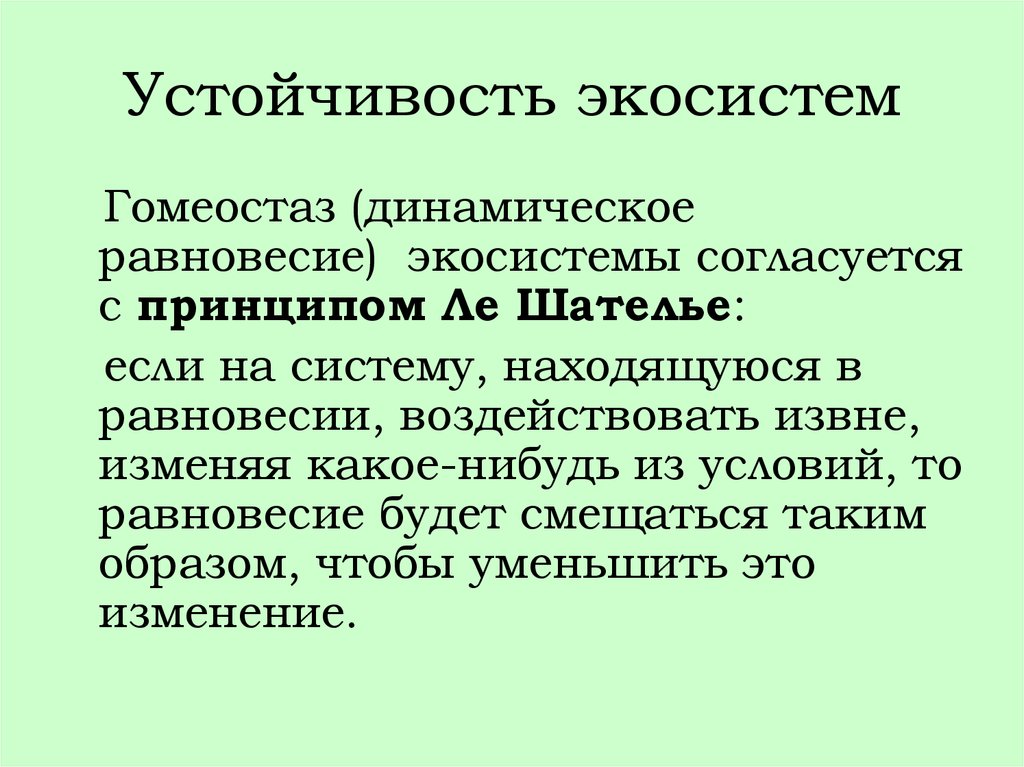

Адаптируемость морских арктических экосистем к новым климатическим условиям (связанным с глобальным потеплением) будет осложняться антропогенными препятствиями, обусловленными интенсивной нефтегазодобычей в шельфовых зонах. В частности, сокращение площади морских льдов может привести к снижению степени континентальности климата Арктики, повышению количества твердых осадков с последующим ростом ледников Арктики и Субарк-тики. Трансформация арктических экосистем (включая морские шельфы) в термодинамическом смысле отвечает принципу Ле-Шателье. Однако такое равновесие экосистемы является динамическим и в количественном отношении будет определяться интенсивностью отбора углеводородного сырья и его выносом в окружающую среду. Поэтому управление безопасностью в российском секторе Арктики при интенсивном развитии нефтегазодобывающей и транспортной инфраструктуры должно основываться на исследованиях в рамках синергетики, опирающейся на методологию анализа и синтеза сложных систем, предполагающих немонотонность их эволюционирования, а следовательно, нелинейность и множественность путей переходов из устойчивого состояния в неустойчивое и обратно.[ …]

В частности, сокращение площади морских льдов может привести к снижению степени континентальности климата Арктики, повышению количества твердых осадков с последующим ростом ледников Арктики и Субарк-тики. Трансформация арктических экосистем (включая морские шельфы) в термодинамическом смысле отвечает принципу Ле-Шателье. Однако такое равновесие экосистемы является динамическим и в количественном отношении будет определяться интенсивностью отбора углеводородного сырья и его выносом в окружающую среду. Поэтому управление безопасностью в российском секторе Арктики при интенсивном развитии нефтегазодобывающей и транспортной инфраструктуры должно основываться на исследованиях в рамках синергетики, опирающейся на методологию анализа и синтеза сложных систем, предполагающих немонотонность их эволюционирования, а следовательно, нелинейность и множественность путей переходов из устойчивого состояния в неустойчивое и обратно.[ …]

Сезонная динамика индекса видового разнообразия представлена на рис. 36. Максимальных значений он достигал в июне вследствие глубоких перестроек планктонных фитоценозов в течение этого месяца, высокое значение индекса в сентябре связано с наступлением биологического лета и достижением максимального развития многих групп видов. Минимальные показатели связаны с упрощением структуры сообществ фитопланктона из-за прекращения вегетации видов вследствие наступления неблагоприятных условий. Нестабильность видового разнообразия (разброс значений от 0.05 в мае до 3.20 в июне и 2.80 в сентябре) может быть связана с общей неустойчивостью экосистемы озера. Большая величина индекса видового разнообразия обычно связывалась со стабильностью экосистем (Margalef, 1968). Более поздние исследования (Huston, 1979) устойчивыми считают системы с небольшим видовым разнообразием и сильно выраженным доминированием.[ …]

36. Максимальных значений он достигал в июне вследствие глубоких перестроек планктонных фитоценозов в течение этого месяца, высокое значение индекса в сентябре связано с наступлением биологического лета и достижением максимального развития многих групп видов. Минимальные показатели связаны с упрощением структуры сообществ фитопланктона из-за прекращения вегетации видов вследствие наступления неблагоприятных условий. Нестабильность видового разнообразия (разброс значений от 0.05 в мае до 3.20 в июне и 2.80 в сентябре) может быть связана с общей неустойчивостью экосистемы озера. Большая величина индекса видового разнообразия обычно связывалась со стабильностью экосистем (Margalef, 1968). Более поздние исследования (Huston, 1979) устойчивыми считают системы с небольшим видовым разнообразием и сильно выраженным доминированием.[ …]

Оценка и контроль степени эвтрофикации водоемов базируется на исследовании редокс-состояния водной системы. Основным источником поступления пероксида водорода в природные водоемы (по крайней мере, для северо-западного региона России) является продукция фитопланктона в ходе его фотосинтетической активности в дневное время. [ …]

[ …]

Поскольку процесс эвтрофирования связан с обогащением водной среды биогенными веществами, часто первым доказательством этого влияния является биомасса водоема. В этой главе представлены основные концепции первичного продуцирования и роста фитопланктона. Солнечная энергия, используемая при фотосинтезе первичными продуцентами (главным образом фитопланктон плюс макрофиты), становится доступной для потребления животными более высоких трофических уровней. В среде с неограниченными запасами биогенных веществ теоретически рост должен возрастать экспоненциально, но в действительности этого не происходит. Учет выедания или лимитирования роста в результате истощения запасов какого-либо одного из биогенных веществ может ограничивать такой рост до уровня «потенциальной способности» экосистемы. Любой вид может стать неустойчивым и погибнуть, позволяя другим альтернативным видам активно развиваться. Ограничение роста как результат доступности специфического биогенного вещества является ключевой концепцией (хотя эвтрофные водные экосистемы, вероятно, лимитированы по условиям освещенности). Теоретически возможное биогенное лимитирование является результатом дефицита одного из многих биогенных веществ, однако обычно рост биомассы сдерживается недостатком либо фосфора, либо азота. Поскольку эти два биогенных элемента играют важную роль в эвтрофирова-нии водоемов, их необходимо рассмотреть более подробно: с химической точки зрения (см. главу 5) и по отношению к аллохтон-ным источникам (см. главы 6 и 7).[ …]

Теоретически возможное биогенное лимитирование является результатом дефицита одного из многих биогенных веществ, однако обычно рост биомассы сдерживается недостатком либо фосфора, либо азота. Поскольку эти два биогенных элемента играют важную роль в эвтрофирова-нии водоемов, их необходимо рассмотреть более подробно: с химической точки зрения (см. главу 5) и по отношению к аллохтон-ным источникам (см. главы 6 и 7).[ …]

Причины устойчивости и смены экосистем / Справочник :: Бингоскул

Причины устойчивости и смены экосистемдобавить в закладки удалить из закладок

Содержание:

Одни биогеоценозы более стабильные, по сравнению с другими. Устойчивость естественных экосистем достигается с помощью видового разнообразия флоры и фауны, способности к саморегуляции численности особей в популяциях. Характерна высокая первичная продуктивность, практически отсутствуют неиспользованные органические остатки. Примеры стабильных экосистем: дубрава, влажный тропический лес, ельник, озеро (таблица 1).

Таблица 1.

Видовое разнообразие дубравы

Группы организмов по типу питания | Примеры растений, животных, микроорганизмов |

Продуценты — растения | |

Верхний ярус — высокие деревья. | Дуб, ясень, клен, липа, дикая груша. |

Средний ярус — кустарники. | Лещина, калина, бересклет, бузина, крушина. |

Нижний ярус — травы. | Валериана, купена, медуница, чистотел. |

Консументы — животные | |

Травоядные. | Грызуны, зайцы, дикие кабаны, косули, зерноядные птицы. |

Хищники. | Хищные птицы, ласка, куница, волк, лиса. |

Редуценты | |

Микроорганизмы. | Почвенные бактерии. |

Факторы устойчивости дубравы:

- Высокая биологическая продуктивность.

- Разветвленные и переплетенные пищевые цепи.

- Популяции, приспособленные к совместному обитанию.

- Саморегуляция.

- Полный круговорот веществ и энергии.

Причина смены биогеоценозов — достижение стабильного состояния. Развитие продолжается до тех пор, пока не сформируется уравновешенное природное сообщество, которое способно поддерживать баланс веществ и энергии в экосистеме.

Смена экосистем сопровождается:

- повышением видового разнообразия;

- заменой доминирующих видов;

- разветвлением и усложнением цепей питания;

- повышение роли видов с длительными циклами развития;

- развитие взаимовыгодных связей между организмами.

Неустойчивые экосистемы изменяются быстрее. Происходит смена растительного покрова, популяций животных. Постепенно, одни экосистемы превращаются в другие. На месте озера появляется болото, на заброшенной плантации шалфея восстанавливается степная растительность.

Существует две основные причины неустойчивости биогеоценозов:

- Малое видовое разнообразие.

- Несбалансированность круговорота веществ.

Даже биогеоценозы с малым видовым разнообразием (тундра, полупустыня, пустыня) более устойчивы, по сравнению с искусственными экосистемами. Неустойчивость последних — следствие наличия монокультуры, простоты пищевых цепей, невозможности саморегуляции.

Тундры и пустыни без сильной антропогенной нагрузки, в условиях отсутствия значительных климатических изменений, способны существовать длительно. В этих и других устойчивых экосистемах все, что производят растения, используется гетеротрофными организмами.

Человек, изымая значительную часть органики в искусственно созданных экосистемах, прерывает естественные потоки веществ и энергии. Энергия частично возвращается с удобрениями, но этого недостаточно. Агроэкосистемы быстро деградируют без вмешательства человека (обработки почвы, внесения удобрений, борьбы с болезнями и вредителями).

Энергия частично возвращается с удобрениями, но этого недостаточно. Агроэкосистемы быстро деградируют без вмешательства человека (обработки почвы, внесения удобрений, борьбы с болезнями и вредителями).

Смотри также:

- Устойчивость и динамика экосистем

- Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ – основа устойчивого развития экосистем

- Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека

- Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем

Поделитесь в социальных сетях:

25 декабря 2019, 20:44

Could not load xLike class!

Что приводит экосистемы к нестабильности?

Исследователи Массачусетского технологического института изучили экосистемы до 48 видов бактерий и обнаружили, как сообщества переходят из стабильного состояния в нестабильное. Авторы и права: Уильям Лопес, Gore Lab. Попытка расшифровать все факторы, влияющие на поведение сложных экологических сообществ, может оказаться сложной задачей. Однако теперь исследователи Массачусетского технологического института показали, что поведение этих экосистем можно предсказать, основываясь только на двух элементах информации: количестве видов в сообществе и том, насколько сильно они взаимодействуют друг с другом.

Однако теперь исследователи Массачусетского технологического института показали, что поведение этих экосистем можно предсказать, основываясь только на двух элементах информации: количестве видов в сообществе и том, насколько сильно они взаимодействуют друг с другом.

При изучении бактерий, выращенных в лаборатории, исследователи смогли определить три состояния экологических сообществ и рассчитать условия, необходимые для их перехода из одного состояния в другое. Эти результаты позволили исследователям создать «фазовую диаграмму» для экосистем, аналогичную диаграммам, которые физики используют для описания условий, контролирующих переход воды из твердого состояния в жидкое и газообразное.

«Что удивительно и замечательно в фазовой диаграмме, так это то, что она обобщает большой объем информации в очень простой форме», — говорит Джефф Гор, профессор физики Массачусетского технологического института. «Мы можем проследить границу, которая предсказывает потерю стабильности и начало колебаний популяции».

Гор — старший автор исследования, опубликованного сегодня в журнале Science . Цзилианг Ху, аспирант Массачусетского технологического института, является ведущим автором статьи. Другие авторы включают Дэниела Амора, бывшего постдока Массачусетского технологического института; Матье Барбье, научный сотрудник Института здоровья растений Университета Монпелье, Франция; и Гай Бунин, профессор физики Израильского технологического института.

Динамика популяции

Динамику естественных экосистем трудно изучать, потому что, хотя ученые могут наблюдать за взаимодействием видов друг с другом, они обычно не могут проводить контролируемые эксперименты в дикой природе. Лаборатория Гора специализируется на использовании микробов, таких как бактерии и дрожжи, для контролируемого анализа межвидовых взаимодействий в надежде узнать больше о том, как ведут себя естественные экосистемы.

В последние годы его лаборатория продемонстрировала, как конкурентное и кооперативное поведение влияет на популяцию, и выявила ранние предупреждающие признаки сокращения популяции. За это время его лаборатория постепенно перешла от изучения одного или двух видов одновременно к более масштабным экосистемам.

За это время его лаборатория постепенно перешла от изучения одного или двух видов одновременно к более масштабным экосистемам.

Работая над изучением более крупных сообществ, Гор заинтересовался попыткой проверить некоторые предсказания, сделанные физиками-теоретиками относительно динамики больших и сложных экосистем. Одно из этих предсказаний заключалось в том, что экосистемы проходят через фазы различной стабильности в зависимости от количества видов в сообществе и степени взаимодействия между видами. В рамках этой структуры тип взаимодействия — хищнический, конкурентный или кооперативный — не имеет значения. Имеет значение только сила взаимодействия.

Чтобы проверить это предсказание, исследователи создали сообщества от двух до 48 видов бактерий. Для каждого сообщества исследователи контролировали количество видов, формируя разные синтетические сообщества с разными наборами видов. Они также смогли укрепить взаимодействие между видами за счет увеличения количества доступной пищи, что приводит к увеличению популяций и может также привести к изменениям окружающей среды, таким как усиление кислотности.

«Чтобы увидеть фазовые переходы в лаборатории, действительно необходимо иметь экспериментальные сообщества, где вы можете сами крутить ручки и проводить количественные измерения того, что происходит», — говорит Гор.

Результаты этих экспериментальных манипуляций подтвердили, что теории правильно предсказали то, что произойдет. Изначально каждое сообщество существовало в фазе, называемой «стабильным полным существованием», когда все виды сосуществуют, не мешая друг другу.

По мере увеличения количества видов или взаимодействия между ними сообщества вступили во вторую фазу, известную как «стабильное частичное сосуществование». На этом этапе популяции остаются стабильными, но некоторые виды вымерли. Общее сообщество оставалось в стабильном состоянии, а это означает, что популяция возвращается в состояние равновесия после вымирания некоторых видов.

Наконец, по мере того, как количество видов или сила взаимодействий еще больше увеличивались, сообщества вступили в третью фазу, которая характеризовалась более резкими колебаниями численности населения. Экосистемы стали нестабильными, а это означает, что популяции постоянно колеблются с течением времени. Хотя произошли некоторые вымирания, в этих экосистемах, как правило, была большая общая доля выживших видов.

Экосистемы стали нестабильными, а это означает, что популяции постоянно колеблются с течением времени. Хотя произошли некоторые вымирания, в этих экосистемах, как правило, была большая общая доля выживших видов.

Прогнозирование поведения

Используя эти данные, исследователи смогли нарисовать фазовую диаграмму, описывающую изменение экосистем на основе всего двух факторов: количества видов и силы взаимодействия между ними. Это аналогично тому, как физики могут описывать изменения в поведении воды, основываясь только на двух условиях: температуре и давлении. Подробное знание точной скорости и положения каждой молекулы воды не требуется.

«Хотя мы не можем получить доступ ко всем биологическим механизмам и параметрам в сложной экосистеме, мы демонстрируем, что ее разнообразие и динамика могут быть эмерджентными явлениями, которые можно предсказать, исходя всего из нескольких совокупных свойств экологического сообщества: размера видового пула и статистики межвидовых отношений. взаимодействия», — говорит Ху.

взаимодействия», — говорит Ху.

Создание такого рода фазовых диаграмм может помочь экологам делать прогнозы о том, что может происходить в естественных экосистемах, таких как леса, даже при очень небольшом количестве информации, потому что все, что им нужно знать, — это количество видов и степень их взаимодействия.

«Мы можем делать прогнозы или заявления о том, что собирается делать сообщество, даже при отсутствии подробных сведений о том, что происходит», — говорит Гор. «Мы даже не знаем, какие виды помогают или вредят другим видам. Эти прогнозы основаны исключительно на статистическом распределении взаимодействий в этом сложном сообществе».

В настоящее время исследователи изучают, как поток новых видов между изолированными популяциями (аналогично островным экосистемам) влияет на динамику этих популяций. Это может помочь пролить свет на то, как острова могут поддерживать разнообразие видов, даже когда происходит вымирание.

Дополнительная информация: Цзилианг Ху и др. , Эмерджентные фазы экологического разнообразия и динамики, отображенные в микрокосме, Наука (2022). DOI: 10.1126/science.abm7841

, Эмерджентные фазы экологического разнообразия и динамики, отображенные в микрокосме, Наука (2022). DOI: 10.1126/science.abm7841

Эта статья была переиздана с разрешения MIT News (web.mit.edu/newsoffice/), популярного сайта, освещающего новости об исследованиях, инновациях и преподавании MIT.

Цитата : Что приводит экосистемы к нестабильности? (2022, 6 октября) получено 2 января 2023 г. с https://phys.org/news/2022-10-ecosystems-instability.html

Этот документ защищен авторским правом. Помимо любой добросовестной сделки с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в ознакомительных целях.

Что приводит экосистемы к нестабильности? Имея совсем немного информации, исследователи могут предсказать обстоятельства, при которых экосистема будет стабильной или нестабильной — ScienceDaily

Попытка расшифровать все факторы, влияющие на поведение сложных экологических сообществ, может оказаться непростой задачей. Однако теперь исследователи Массачусетского технологического института показали, что поведение этих экосистем можно предсказать, основываясь только на двух элементах информации: количестве видов в сообществе и том, насколько сильно они взаимодействуют друг с другом.

Однако теперь исследователи Массачусетского технологического института показали, что поведение этих экосистем можно предсказать, основываясь только на двух элементах информации: количестве видов в сообществе и том, насколько сильно они взаимодействуют друг с другом.

При изучении бактерий, выращенных в лаборатории, исследователи смогли определить три состояния экологических сообществ и рассчитать условия, необходимые для их перехода из одного состояния в другое. Эти результаты позволили исследователям создать «фазовую диаграмму» для экосистем, аналогичную диаграммам, которые физики используют для описания условий, контролирующих переход воды из твердого состояния в жидкое и газообразное.

«Что удивительно и замечательно в фазовой диаграмме, так это то, что она обобщает большой объем информации в очень простой форме», — говорит Джефф Гор, профессор физики Массачусетского технологического института. «Мы можем проследить границу, которая предсказывает потерю стабильности и начало колебаний популяции».

Гор — старший автор исследования, опубликованного сегодня в журнале Science . Цзилианг Ху, аспирант Массачусетского технологического института, является ведущим автором статьи. Другие авторы включают Дэниела Амора, бывшего постдока Массачусетского технологического института; Матье Барбье, научный сотрудник Института здоровья растений Университета Монпелье, Франция; и Гай Бунин, профессор физики Израильского технологического института.

Динамика популяции

Динамику естественных экосистем трудно изучать, потому что, хотя ученые могут наблюдать за взаимодействием видов друг с другом, они обычно не могут проводить контролируемые эксперименты в дикой природе. Лаборатория Гора специализируется на использовании микробов, таких как бактерии и дрожжи, для контролируемого анализа межвидовых взаимодействий в надежде узнать больше о том, как ведут себя естественные экосистемы.

В последние годы его лаборатория продемонстрировала, как конкурентное и кооперативное поведение влияет на популяцию, и выявила ранние предупреждающие признаки сокращения популяции.

Работая над изучением более крупных сообществ, Гор заинтересовался попыткой проверить некоторые предсказания, сделанные физиками-теоретиками относительно динамики больших и сложных экосистем. Одно из этих предсказаний заключалось в том, что экосистемы проходят через фазы различной стабильности в зависимости от количества видов в сообществе и степени взаимодействия между видами. В этой структуре тип взаимодействия — хищнический, конкурентный или кооперативный — не имеет значения. Имеет значение только сила взаимодействия.

Чтобы проверить это предсказание, исследователи создали сообщества от двух до 48 видов бактерий. Для каждого сообщества исследователи контролировали количество видов, формируя разные синтетические сообщества с разными наборами видов. Они также смогли укрепить взаимодействие между видами за счет увеличения количества доступной пищи, что приводит к увеличению популяций и может также привести к изменениям окружающей среды, таким как усиление кислотности.

«Чтобы увидеть фазовые переходы в лаборатории, действительно необходимо иметь экспериментальные сообщества, где вы можете сами крутить ручки и проводить количественные измерения того, что происходит», — говорит Гор.

Результаты этих экспериментальных манипуляций подтвердили, что теории правильно предсказали то, что произойдет. Изначально каждое сообщество существовало в фазе, называемой «стабильным полным существованием», когда все виды сосуществуют, не мешая друг другу.

По мере увеличения количества видов или взаимодействия между ними сообщества вступили во вторую фазу, известную как «стабильное частичное сосуществование». На этом этапе популяции остаются стабильными, но некоторые виды вымерли. Общее сообщество оставалось в стабильном состоянии, а это означает, что популяция возвращается в состояние равновесия после вымирания некоторых видов.

Наконец, по мере того, как количество видов или сила взаимодействий еще больше увеличивались, сообщества вступили в третью фазу, которая характеризовалась более резкими колебаниями численности населения. Экосистемы стали нестабильными, а это означает, что популяции постоянно колеблются с течением времени. Хотя произошли некоторые вымирания, в этих экосистемах, как правило, была большая общая доля выживших видов.

Экосистемы стали нестабильными, а это означает, что популяции постоянно колеблются с течением времени. Хотя произошли некоторые вымирания, в этих экосистемах, как правило, была большая общая доля выживших видов.

Прогнозирование поведения

Используя эти данные, исследователи смогли нарисовать фазовую диаграмму, описывающую изменение экосистем на основе всего двух факторов: количества видов и силы взаимодействия между ними. Это аналогично тому, как физики могут описывать изменения в поведении воды, основываясь только на двух условиях: температуре и давлении. Подробное знание точной скорости и положения каждой молекулы воды не требуется.

«Хотя мы не можем получить доступ ко всем биологическим механизмам и параметрам в сложной экосистеме, мы демонстрируем, что ее разнообразие и динамика могут быть эмерджентными явлениями, которые можно предсказать, исходя всего из нескольких совокупных свойств экологического сообщества: размера пула видов и статистики межвидовых отношений.