МЕТАЛЛЫ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ

науке и технике очень часто применяют высокие температуры. Они необходимы, например, при выплавке металлов. В доменной печи, где получают из железной руды чугун, температура доходит до 1800°. В обыкновенной электрической лампочке нить накаливания нагревается до температуры 2500°. Чем выше температура нити лампочки, тем большая доля электрической энергии переходит в свет. В современных электрических лампочках в свет превращается только 6—8% электроэнергии. Остальное же количество расходуется на невидимые излучения и рассеивается в окружающее пространство в виде тепла. Если бы удалось повысить температуру нити накаливания до 4000°, то можно было бы превратить в свет до 30— 40% электроэнергии.

В настоящее время в технике большое значение получает новый вид теплового двигателя — газовая турбина. Детали турбины работают при температуре 750—800°. При таком разогревании высокопрочная при нормальных температурах сталь без добавок редких элементов становится вязкой, как воск, и не годится для изготовления турбинных деталей. Мощность и экономичность газовой турбины можно ещё увеличить, если повысить температуру газов, проходящих через турбину. Но для этого нужны особые жаропрочные сплавы. Такие сплавы в настоящее время имеются. Они содержат в себе добавки редких металлов — титана, молибдена, вольфрама, ванадия, церия, ниобия, тантала и др. Таким образом, тугоплавкость — очень важное свойство металлов. По тугоплавкости редкие металлы располагаются в следующей последовательности (см. таблицу 2).

Таблица 2.

Элемент | Температура Плавления | Элемент | Температура Плавления |

1. Вольфрам. . | 3387° | 17. Самарий. . . | 1350° |

2. Рений…. | 3200° | 18. Бериллий. . | 1284° |

3. Тантал…. | 3027° | 19. Эрбий…. | 1250° |

4. Молибден. . . | 2622° | 20. Европий. . . | 1200° |

5. Ниобий. . . | 2500° | 21. Радий…. | 960° |

6. Бор……………….. | 2300° | 22. Германий. . . | 960° |

7. Гафний…. | 2227° | 23. Празеодим. . | 940° |

8. Цирконий. . | 1930° | 24. Лантан…. | 885° |

9. Титан…. | 1830° | 25. Неодим. . . | 840° |

10. Торий…. | 1827° | 815° | |

11. Иттербий. . | 1800° | 27. Тербий…. | 310° |

12. Ванадий. . . | 1725° | 28. Литий…. | 179° |

13. Уран…………….. | 1700° | 29. Индий…. | 156,4° |

14. Диспрозий. . | 1560° | 30. Рубидий. . . | 39° |

15. Иттрий…. | 1490° | 31. Галлий…. | 29,8° |

16. Скандий. . . | 1400° | 32. Цезий…. | 28,5Э |

Этот ряд показывает, что около полутора десятка редких металлов имеют температуру плавления более высокую, чем железо (1528°). Самыми тугоплавкими являются вольфрам, рений, тантал и молибден.

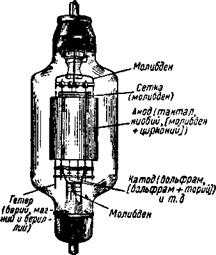

Мы уже познакомились с применением вольфрама и молибдена в металлургии. Но вольфрам и молибден также необходимы и в радиотехнике. Из вольфрама готовятся и нити накаливания обычных осветительных лампочек и детали электронной лампы, которая является основой современной радиотехники. Любой радиоприёмник, радиопередатчик, телевизор имеет не по одной, а до десятка и выше различных электронных ламп (рис. 16). Электронная лампа — источник электронов. Из вольфрама изготовлена одна из главных деталей электронной ла*мпы — катод, дающий электроны, необходимые для работы лампы.

Рис. 16. Без редких металлов невозможно было бы создать электронную лампу — основу современной радиотехники. |

Чем выше температура катода, тем больше электронов вылетает с его поверхности.

В лампочках накаливания и особенно в электронной лампе используется не только вольфрам. Многие детали их изготовлены из других тугоплавких металлов — молибдена, тантала, ниобия, циркония, тория, бериллия, и каждый из них выполняет свою особую роль, обеспечивая бесперебойную работу электронной лампы. Например, из молибдена изготовлены тонкие нити, которые поддерживают катод и анод, так как молибден при высоких температурах отлично сохраняет свою прочность и упругость. Чистый металл молибден обладает высоким постоянством размеров при нагреве до 1200°. Это очень важное свойство металла. Известно, что почти все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются.

В электрической лампочке нужны металлы, почти не изменяющие своих размеров при колебании температуры. Впаянные в стекло проводники должны изменять свой объём так же, как и стекло, иначе лампочка в месте спая проводника может лопнуть. Вот почему редкий металл молибден, сохраняющий почти неизменными свои размеры при нагревании, нашёл большое применение при подвеске вольфрамовых нитей, а также для изготовления металлических монтажных деталей радиоламп.

Электроны, летящие от катода к аноду, имеют огромную скорость. При ударе о поверхность металла анода их энергия движения переходит большей частью в теплоту. Анод сильно разогревается. Выдержать сильное разогревание может только тугоплавкий металл. Молибден — отличный металл для изготовления анода электронной лампы.

Редкий элемент рений — второй по тугоплавкости металл. Он был открыт в 1924. году. За первые десять лет со дня открытия было опубликовано в разных странах свыше 200 работ, посвящённых изучению свойств рения. Учёные установили, что рений чрезвычайно устойчив против окисления. При нагревании до 1500° он почти не соединяется с кислородом воздуха. В этом отношении он более стоек и меньше распыляется при высоком разогревании, чем вольфрам. Вот почему вольфрамовые нити накала иногда покрывают слоем рения. На чистый металл рений не действуют такие едкие вещества, как соляная, серная и плавиковая кислоты. Даже при длительном кипячении в этих кислотах рений не растворяется.

Рений идёт на изготовление приборов для измерения высоких температур — термопар. Термопара устроена довольно просто (рис. 17). Это две проволоки из разных металлов. Одни концы их спаяны друг с другом, другие подключены к прибору для обнаружения тока. Если место спая этих проволок разогревать, а другие концы их сохранять при обычной температуре, то в термопаре возникнет электрический ток. Он называется термоэлектричеством. Чем выше температура нагревания, тем большую величину имеет термоэлектрический ток. На этом свойстве и основано измерение температуры термопарой.

Чем же объясняется возникновение термоэлектричества? В разных металлах число свободных электронов в

одном и том же объёме неодинаково. Поэтму электроны, подобно свободному газу, заполняющему пространство в кристаллической решётке, испытывают в разных металлах неодинаковое давление. При подогревании места спая двух металлов электроны начинают в большом количестве проникать из одного металла в другой. Металл, в котором число электронов при этом уменьшится, получит положительный заряд, а металл в котором число их возрастёт, зарядится отрицательным электричеством. Между проводниками возникнет разность потенциалов, называемая термоэлектродвижущей силой (т. э. д. с.). Величина этой силы зависит не только от температуры нагревания места спая проводников, но и от природы спаянных металлов.

Рис. 17. Схема устройства термопары—прибора для измерения температур: 1 — горячий спай, 2 — прибор для измерения тока, 3 — проволоки из разных металлов. |

Металлы для проволок должны быть тугоплавкими. Кроме того, термопара должна обладать отличной химической стойкостью, т. е. не взаимодействовать с кислородом и другими газами, содержащимися в той среде, где она нагревается.

Обычно для термопар берут одну проволоку из платины, другую из

Сплава платины с родием. Эти проволоки не окисляются при нагревании и дают значительную термоэлектродвижущую силу. Для измерения температур до 1600°

Часто вторую проволоку готовят из сплава платины с 8%

Рения. Такая термопара не только устойчивее в работе, но и даёт более высокую т. э.д. с.

Наиболее простыми приборами для измерения не очень высоких температур служат термометры, основанные на свойстве тел изменять свой объём при нагревании и охлаждении.

Чтобы измерить температуру воздуха или человеческого тела, применяются ртутные и спиртовые термометры. А можно ли ртутным термометром измерять высокие температуры, например до 1000°?

Нет, нельзя. При таком разогревании ртуть начинает сильно испаряться, показания термометра становятся неправильными, всё возрастающее давление паров ртути может разорвать хрупкий стеклянный баллон. Поэтому для измерения температур от 500 до 1000° применяется термометр, в котором вместо ртути находится редкий металл — галлий. Свойства галлия были предсказаны Менделеевым до того, как этот элемент был найден.

Галлий — синевато-белый мягкий металл. По легкоплавкости он стоит рядом с цезием. Его температура плавления 29,8°. Несмотря на низкую температуру плавления, галлий очень устойчив в жидком состоянии. Он не закипает и почти не испаряется до температуры 2300°. Поэтому для изготовления термометров лучше всего применять галлий.

Среди наиболее тугоплавких редких металлов находятся цирконий и гафний. Эти металлы в противоположность вольфраму и рению активно взаимодействуют с кислородом воздуха, образуя окислы. Поэтому в чистом виде они не применяются при высоких температурах. Но окислы циркония и гафния обладают ещё большей тугоплавкостью, чем чистые металлы. Окись циркония плавится при температуре 2700°, а окись гафния — при 2912°. Это их свойство позволило применять соединения циркония и гафния с кислородом как огнеупорные материалы. Из порошка окиси циркония и гафния замешивается густая масса, из которой затем делают кирпичи. Ими выкладывают внутренние стенки высокотемпературных печей для плавления металлов. Окислы циркония и гафния замечательны ещё и тем, что они почти не изменяют своего объёма при нагревании и охлаждении, и поэтому стенки печи не растрескиваются при быстрых изменениях температуры. Увеличивает их ценность как первоклассных огнеупоров ещё и то, что они чрезвычайно инертны (неактивны) по отношению к расплавленным металлам и шлаку.

С Реди редких металлов имеются такие, которые обладают особым физическим свойством — радиоактивностью. К ним относится радий, торий, уран. Изучение их началось с конца XIX века. В 1898 году молодой …

М Ного лет назад, исследуя золу, получающуюся при сжигании каменного угля, химики обнаружили в её составе 46 химических элементов. В их числе было немало редких и рассеянных элементов. Исследование морских …

В прежние времена, когда наука и техника были на низком уровне развития, природа для человека была единственным источником, откуда он брал в готовом виде всё, что ему нужно было для …

msd.com.ua

Какой металл имеет самую низкую температуру плавления?

Металл или сплавtпл, ºС Алюминий660,4 Вольфрам3420 Германий937 Дуралюмин~650 Железо1539 Золото1064?4 Инвар1425 Иридий2447 Калий63,6 Карбиды гафния3890 ниобия3760 титана3150 циркония3530 Константин~1260 Кремний1415 Латунь~1000 Легкоплавкий сплав60,5 Металл или сплавtпл, ºС Магний650 Медь1084,5 Натрий97,8 Нейзильбер~1100 Никель1455 Нихром~1400 Олово231,9 Осмий3030 Платина17772 Ртуть — 38,9 Свинец327,4 Серебро961,9 Сталь1300-1500 Фехраль~1460 Цезий28,4 Цинк419,5 Чугун1100-1300

ртуть (—38,9 °С).

какая устроит ртуть галлий натрий калий …вольфрам титан …

Среди металлов самые низкие температуры плавления и кипения у ртути (Нg) -38,829+С и -356,62+С соответственно

<a rel=»nofollow» href=»http://www.spishy.ru» target=»_blank»>www.spishy.ru</a> Здесь посмотри!

touch.otvet.mail.ru

Температура плавления | Материаловедение

Все металлы, как тела кристаллического строения переходят при определенной температуре из твердого состояния в жидкое и наоборот. Температура, при которой металл переходит из твердого состояния в жидкое, называется температурой плавления. Сплавы в отличие от простых металлов плавятся обычно не при постоянной температуре, а в некотором интервале температур. Температура плавления является важным физическим свойством металлов. Знание температуры плавления металлов и сплавов необходимо в металлургии, в литейном производстве, при горячей обработке металлов давлением при сварке, пайке и других процессах, сопровождающихся нагреванием металлических материалов. В зависимости от температуры плавления различают тугоплавкие и легкоплавкие металлы.

Металлы, имеющие высокую температуру плавления, называются тугоплавкие и легкоплавкие металлы.

Обычно к тугоплавким относят металлы, температура плавления которых выше, чем у железа (т.е. выше 1539°С).Самый тугоплавкий металл — вольфрам. Его температура плавления 3800 °С. Высокую температуру плавления имеют также тантал (2960°С), ниобий (2468°С), молибден (2610°С), ванадий (1919°С) и др. Из тугоплавких металлов и сплавов изготавливают детали, работающие при высоких температурах. Особенно возросла, роль тугоплавких металлов в связи с развитием новых отраслей техники-электроники, ядерной энергетики, ракетной и космической техники. Тугоплавкие металлы применяют также как легирующие добавки к сталям.

Металлы, имеющие низкую температуру плавления, называются Среди металлов самую низкую температуру плавления имеет ртуть (- 38,87°С). К легкоплавким металлам, применяемым в технике, относят олово, свинец, цинк. Легкоплавкие металлические материалы находят большое применение в технике. Так, например, расплавленный свинец применяется в качестве закалочной среды для стали. Свинец и олово широко применяются при пайке, входят в состав легкоплавких подшипниковых сплавов — баббитов и т. д.

В системе МКГСС единицей измерения температуры является 1°С (градус Цельсия), а в системе СИ 1К (Кельвин). Любая температура по шкале Цельсия t° связана с температурой по шкале Кельвина Т соотношением

T = t° + 273,16°С.

Так, например, температура плавления меди составляет 1083°С, или 1083° + 273,16°С = 1356,16 К.

matved.ru

Самый легкоплавкий металл • Наука

января 24, 2012

Самый легкоплавкий металл

Металл в жидкой фазе

Самым легкоплавким среди всех известных сегодня металлов является ртуть. Имя человека, впервые открывшего этот чудо-металл, затерялось в глубине тысячелетий, но доподлинно известно, что ртуть была знакома человечеству еще за несколько веков до нашей эры. Сегодня уже нельзя утверждать, что ртуть – это единственный металл, существующий в жидкой фазе при условиях, которые принято считать нормальными (750,06 мм рт. ст., 25°С).

Франций, очень редкий металл, находится в жидком состоянии уже при 15 – 23o С, но изучение этого вещества очень затруднено вследствие его высокой радиоактивности и малого периода полураспада. При чуть более высоких температурах плавятся цезий и галлий, а именно при +28,5o С и при +29,8o С, соответственно. Ртуть же по температуре плавления бьет все рекорды среди металлов. Переход ртути из твердого состояния в жидкое происходит при минус 38,89 °С!

Первые наблюдения

До середины XVIII века считалось, что ртуть может находиться только в жидком и газообразном состояниях. Наука того времени вообще не относила ртуть к металлам, несмотря на присущие ей некоторые свойства этого класса соединений. Существование ртути в твердой форме было обнаружено случайно. В 1734 году в г. Томске наблюдатель метеостанции, конный казак Саломатов, заметил, что в очень сильный мороз в его барометре застывает ртуть. О своем наблюдении он сообщил ученым Гмелину и Миллеру, членам Академии наук Санкт-Петербурга. Однако непоколебимая уверенность ученых мужей в том, что ртуть не может быть твердой, помешала им серьезно воспринять эту информацию.

Сенсационное открытие

Спустя четверть века, зимой 1759 — 1760 гг., при проведении научных опытов замерзание ртути обнаружил ученый Иосиф Адам Браун. В Санкт-Петербурге в тот день, 14 декабря 1759 года, было очень холодно. Показания термометра доходили до -37° С. Браун ставил эксперимент, целью которого было максимально возможное понижение температуры вещества. Ученый смешал в стеклянном сосуде уличный снег с небольшим количеством азотной кислоты и поместил в эту среду ртутный термометр для измерения температуры. И тогда Браун обнаружил, что ртуть в термометре застыла. Это было сенсационное открытие! Ведь до тех пор ни в одном научном труде не было упоминания о том, что ртуть может существовать в твердой фазе.

Опыт Иосифа Адама Брауна был воспроизведен затем академиками Ломоносовым, Цейгером и Эпинусом. Они также подтвердили факт замерзания ртути. Той же зимой, в январе 1760 года, М. В. Ломоносов обнаружил, что ртуть в твердой форме, так же как и в жидкой, обладает свойством электропроводности. После экспериментов Ломоносова спорный вопрос о принадлежности ртути к классу металлов был решен окончательно.

Кстати, самый тугоплавкий металл — вольфрам.

Виктор Островский, Samogo.Net

Последние опубликованные

Самая большая свинья в мире: где она живет?

Самая большая свинья в мире: где она живет?  Рейтинг детских смесей: самые популярные производители

Рейтинг детских смесей: самые популярные производителиsamogoo.net