Урановые перспективы России | Belarus Security Blog

Вы прочитаете этот материал за 14 минут

Сто лет назад добыча урана интересовала лишь узкий круг лиц, преимущественно учёных. На тот момент ежегодная уранодобыча во всём мире составляла мизерные десятки тонн (13 тонн в 1915 году, около 100 тонн в начале 1920-х). Однако дальнейшее развитие событий показало, что пристальное внимание науки к этому удивительному металлу и его многообещающим свойствам не было случайным. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что изучение и применение урана определило магистральные направления развития человечества в ХХ веке. Это и создание сверхмощного оружия, и появление атомной индустрии, и глобальный урановый рынок, от состояния которого зависят как мировая экономика, так и мировая геополитика. Именно поэтому урановые перспективы России, одного из ключевых участников этого рынка, могут не только измениться после российско-украинской войны, но и существенно повлиять на энергетическое будущее отдельных стран и целых континентов.

Удовлетворять спрос на уран становится всё сложнее

В настоящее время бесспорно, что научно-технический прогресс, да и практически вся жизнедеятельность современного общества, определяются доступностью и использованием источников энергии. А так как количество потребляемой энергии непрерывно растёт, а конкуренция за энергоресурсы обостряется, то данная проблема из чисто производственной давно переросла в социально-политическую. Поставки нефти и газа или их ограничения нередко превращаются в действенный инструмент давления и продвижения тех или иных внешнеполитических целей.

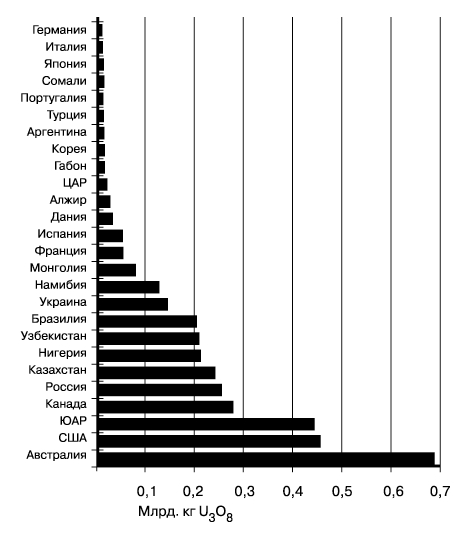

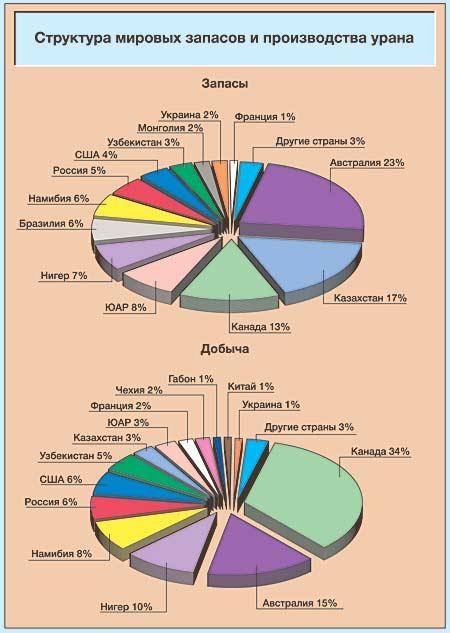

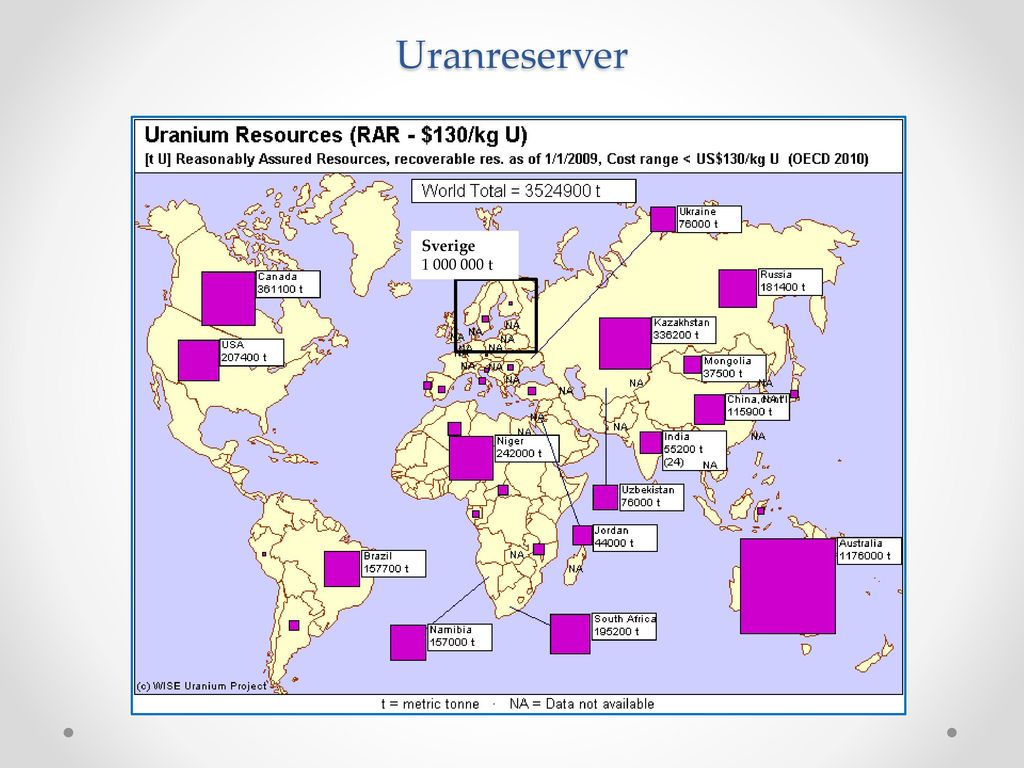

В гораздо большей степени это относится к рынку урана, который намного более монополизирован, чем нефте- и газодобыча. По оценкам экспертов, 10 уранодобывающих компаний контролируют 80% добычи урана в мире. Дело в том, что с 40-х годов прошлого века богатые урановые месторождения стали редкостью, сейчас на нашей планете совсем мало мест, где уранодобыча является коммерчески оправданной. К тому же следует иметь в виду, что самыми крупными залежами урановых руд (половина мировых запасов) располагают всего две страны — Австралия и Казахстан. Некоторое количество залежей (от 5 до 10% в каждой стране) есть в Канаде, России, Намибии, ЮАР, Китае, Нигере и Бразилии. Ещё с десяток стран, добывающих урановую руду в своих недрах, имеют и того меньше, от 1 до 2%.

К тому же следует иметь в виду, что самыми крупными залежами урановых руд (половина мировых запасов) располагают всего две страны — Австралия и Казахстан. Некоторое количество залежей (от 5 до 10% в каждой стране) есть в Канаде, России, Намибии, ЮАР, Китае, Нигере и Бразилии. Ещё с десяток стран, добывающих урановую руду в своих недрах, имеют и того меньше, от 1 до 2%.

Добывать руду проще, чем производить из неё уран, немногие страны обладают необходимыми для этого технологиями и производственными мощностями. И здесь также основная доля приходится на Казахстан, Канаду и Австралию, обеспечивающих две трети мирового производства урана. Вместе с другими производителями они поддерживают работоспособность мировой атомной энергетики, которая нуждается во всё большем количестве ядерного топлива. Важно отметить, что хотя уран имеет самое различное применение, главное его предназначение — стать топливом для АЭС. Сейчас АЭС работают в 30 странах, по данным Всемирной ядерной ассоциации в 2020 г. количество действующих ядерных энергоблоков в мире составило 441, ещё 53 реактора строилось, а 106 было запланировано. Атомные электростанции потребляют около 65 тыс. тонн урана в год, а ведь он нужен ещё и для ядерных энергетических установок военного и специального назначения на авианосцах, атомных подводных лодках и ледоколах.

количество действующих ядерных энергоблоков в мире составило 441, ещё 53 реактора строилось, а 106 было запланировано. Атомные электростанции потребляют около 65 тыс. тонн урана в год, а ведь он нужен ещё и для ядерных энергетических установок военного и специального назначения на авианосцах, атомных подводных лодках и ледоколах.

Так что спрос на урановом рынке есть постоянно, а вот удовлетворять его становится всё сложнее. Проблема в том, что потребности атомной энергетики в ядерном топливе лишь наполовину покрываются за счёт добываемого природного сырья, остальное берётся из накопленных складских запасов, которых пока хватает. Однако хватит ли их в обозримой перспективе? Исходя из того, что мировой спрос на уран в 2020 г. достиг 70 тыс. тонн, а мировое производство урана в том же году составило 47,7 тыс. тонн (на 12,8% меньше, чем в 2019 г.), выводы напрашиваются сами собой. Тем более, что согласно прогнозам потребности в уране к 2030 г. возрастут с текущих 70 до как минимум 85 тыс. тонн в год. В связи с этим ожидается, что в ближайшие годы спрос на уран начнёт превышать предложение и дефицит может составить десятки тысяч тонн.

тонн в год. В связи с этим ожидается, что в ближайшие годы спрос на уран начнёт превышать предложение и дефицит может составить десятки тысяч тонн.

Основной причиной приближающегося дефицита на урановом рынке является ограниченность запасов природного урана в мире, а также растущая стоимость его добычи и производства. Как уже отмечалось, сегодня осталось очень мало рудников с высоким содержанием урана в руде, в подавляющем большинстве известных месторождений разрабатывают бедные урановые руды. Если в первой половине ХХ века добывали урановые руды только с содержанием урана более 1%, то с конца 50-х годов 90% добываемых руд содержали меньше 0,3% урана. Эксплуатация таких месторождений была вызвана увеличивающейся потребностью в топливе для АЭС и стала возможна после появления технологий, снизивших затраты на уранодобычу. Но даже в наше время, спустя более чем полвека, не все могут позволить себе этот довольно дорогостоящий процесс, в частности Россия, хотя она и является одним из ведущих участников мирового уранового производства.

Россия импортирует в два раза больше урана, чем добывает сама

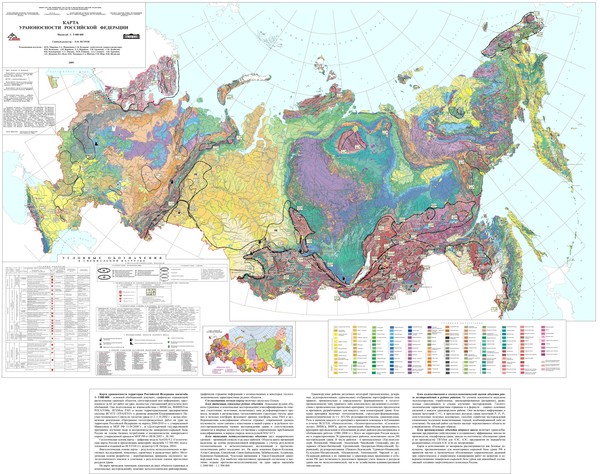

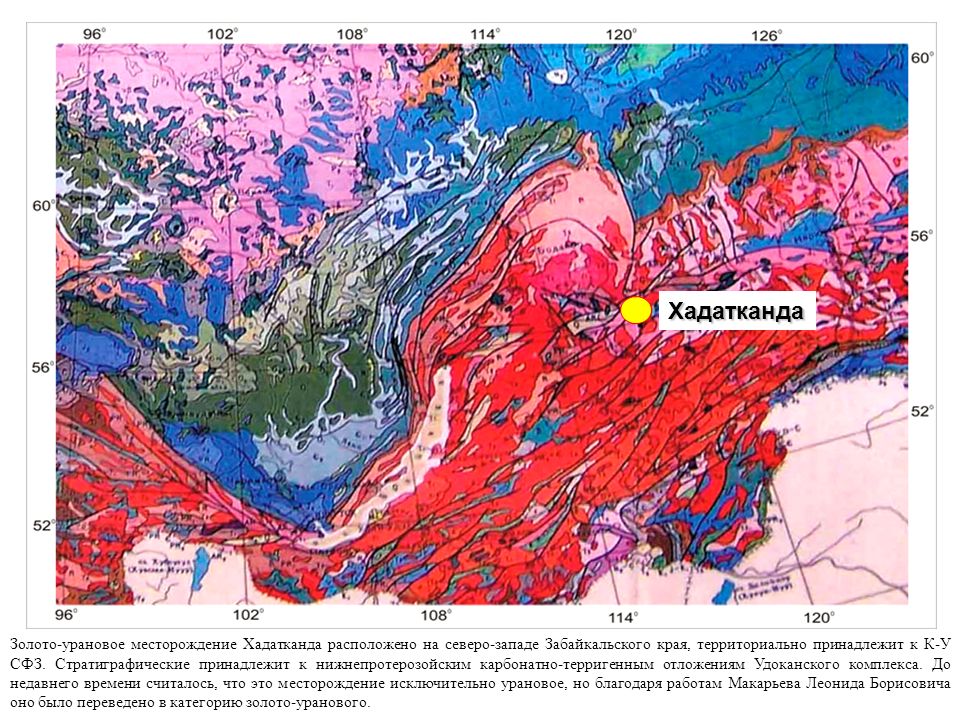

В России залежи урановых руд составляют 8% от всех мировых запасов, это четвёртое место в мире (после Австралии, Казахстана и Канады) по ресурсам урана в недрах. Основные центры уранодобычи располагаются в Забайкальском крае, в Республике Бурятия, в Республике Саха (Якутия) и в Курганской области.

Однако, несмотря на значительные урановые залежи, их разработка сопряжена для России с серьёзными трудностями. Основополагающим фактором для успешности уранового производства является стоимость добычи урана. Рентабельность месторождения, то есть целесообразность извлечения из него урана, в первую очередь зависит от процентного содержания урана в руде, что предопределяет выгодность-невыгодность разработки конкретного месторождения. А в России урановые залежи не только находятся в основном в скальных породах и трудноизвлекаемы, но и на порядок беднее зарубежных месторождений по содержанию урана в руде, что обусловливает высокую себестоимость их добычи.

Вот что по этому поводу сообщает Министерство природных ресурсов и экологии РФ: «Российская сырьевая база урана характеризуется значительными запасами, однако большая часть руд характеризуется низким качеством, что затрудняет или делает невозможным их отработку в современных экономических условиях» (Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2020 году»). А в «Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года», утверждённой Правительством в 2020 г., отмечается, что «доля рентабельных запасов урана в минерально-сырьевой базе Российской Федерации составляет около 7 процентов».

Поэтому результаты уранодобычи непосредственно из российских недр постепенно сокращаются. С 2011 по 2020 гг. добыча урана находилась на уровне 2,9–3,4 тыс. тонн, в 2020 г. было добыто 2897 тонн, что на 3,3% ниже показателя 2019 г. В итоге страна, имеющая десятую часть мировых урановых залежей, вынуждена ежегодно импортировать тысячи тонн природного урана. Например, в 2020 г. такие поставки составили 7,9 тыс. тонн, главным образом из Казахстана, где у «Росатома» есть дочерняя структура Uranium One Inc. Она поставила 6,8 тыс. тонн, или 86,1% уранового импорта России, оставшееся обеспечили поставки из Украины (0,8 тыс. тонн, 10,6%) и Канады (0,26 тыс. тонн, 3,3%). Собственный экспорт природного урана из России за границу незначителен, в 2020 г. он составил всего 400 кг, которые были приобретены для исследовательских и медицинских целей.

такие поставки составили 7,9 тыс. тонн, главным образом из Казахстана, где у «Росатома» есть дочерняя структура Uranium One Inc. Она поставила 6,8 тыс. тонн, или 86,1% уранового импорта России, оставшееся обеспечили поставки из Украины (0,8 тыс. тонн, 10,6%) и Канады (0,26 тыс. тонн, 3,3%). Собственный экспорт природного урана из России за границу незначителен, в 2020 г. он составил всего 400 кг, которые были приобретены для исследовательских и медицинских целей.

Прогнозируется, что в будущем импортные поступления будут только увеличиваться, что связано с растущими потребностями российской атомной отрасли. В 2020 г. функционировали 38 блоков на 11 АЭС, ещё три блока находились на стадии строительства, что делает Россию одним из крупнейших потребителей урана в мире. Одновременно урановое сырьё нужно для исполнения гарантийных обязательств по обеспечению ядерным топливом зарубежных АЭС, построенных по советско-российским проектам. Россия является одним из главных мировых производителей топлива для атомных реакторов, поставляет продукцию для 73 атомных реакторов в 13 странах мира.

Для понимания всей сложности положения приведём данные Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья. Согласно этой информации, ежегодные потребности России в уране составляют в целом примерно 17 тыс. тонн. Это 4,6 тыс. тонн в качестве топлива для российских АЭС, до 1 тыс. тонн для атомного военного и гражданского флота, 6,5 тыс. тонн для АЭС советско-российской постройки за рубежом, 4,4 тыс. тонн для экспорта ядерных материалов в страны Евросоюза, около 300 тонн на научные исследования, включая медицину и космонавтику.

Как видим, ситуация весьма непростая, а ведь предполагается, что потребности России в природном уране могут вырасти к 2030 г. до 25 тыс. тонн. Правда, не будем забывать, что все эти расчёты делались до наступления трагически-переломного 2022 года, когда после 24 февраля предыдущие прогнозы безнадёжно обесценились.

«Росатом» теряет контракты и контакты

Российско-украинская война практически сразу сказалась на состоянии мирового уранового рынка, участники которого не могли не учитывать напряжение международной обстановки и крайне неблагоприятный для России геополитический баланс сил в мире, обусловивший ухудшение её статуса на международной арене.

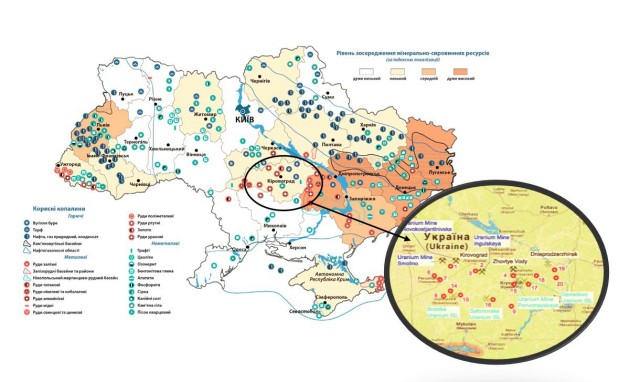

Разумеется, Украина радикально пересмотрела взаимоотношения в сфере уранодобычи с недавними российскими партнёрами. В принципе, в декабре 2021 г. в Украине была утверждена 5-летняя стратегия развития урановой промышленности и перехода на полное самообеспечение ураном украинских АЭС. Возможно, это был не самый реалистичный план, но начавшееся через два месяца российское вторжение внесло коррективы в его реализацию.

В марте Украина полностью отказалась от закупки российского ядерного топлива и прекратила сотрудничество с «Росатомом». А в июне государственная национальная атомная энергогенерирующая компания Украины Энергоатом и американская Westinghouse подписали соглашение о поставках ядерного топлива на все украинские АЭС. Данное соглашение дорого обошлось «Росатому», получавшего от экспорта в Украину солидные дивиденды (в 2021 г. на сумму в USD 158 млн.). К тому же Westinghouse договорилась о строительстве в Украине 4 ядерных энергоблоков и создании инженерно-технологического центра компании.

Вскоре об аналогичных решениях заявили ещё несколько европейских государств. Так, отказаться от российского топлива для АЭС «Рингхальс» решили в Швеции. В Германии передумали продавать «Росатому» долю акций топливного завода компании Framatome. В марте Министр экономики Словакии Рихард Сулик сообщил о возможном отказе от российского ядерного топлива. В Словакии есть четыре атомных энергоблока, ещё два строятся. В мае компания Fennovoima разорвала многомиллиардный контракт с «Росатомом» на строительство АЭС в Финляндии. Кстати, Финляндия является единственной страной в Евросоюзе, где правительство разрешило промышленную добычу урана, так что для «Росатома» этот контракт был стратегически важен. А в июне договор на получение с 2024 г. топлива из США и Франции вместо нынешних поставок из России заключила Чехия. Отказ от российского ядерного топлива для крупнейшей чешской АЭС «Темелин» не кратковременная прихоть. Договор подписан на длительный срок — 10 лет, так что прежние контакты уже вряд ли восстановятся.

Не остаются в стороне и США, где на запрете импорта урана из России настаивают в Правительстве и Конгрессе. Подобный законопроект ещё в марте внесли на рассмотрение сенаторы-республиканцы. В мае Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, выступая в Сенате Конгресса, высказалась за отказ от российского урана. И, скорее всего, эти намерения будут осуществлены, стало известно о готовящемся импортозамещении топлива для американских АЭС, для чего планируется выделить USD 4,3 млрд. Потери же «Росатома» в случае ликвидации продаж топлива в США составят, по подсчётам экспертов, около USD 300 млн. ежегодно.

Дефицит урана повлияет на геополитические амбиции России?

В свете вышесказанного очевидно, что положение России на мировом урановом рынке становится непрочным и подверженным не всегда предсказуемым рискам. Резонно ожидать, что наблюдаемая сейчас череда отказов сотрудничать с «Росатомом» будет стимулировать у бывших покупателей заинтересованность в сотрудничестве с другими поставщиками урана и топлива. Значимость Казахстана, Австралии, Намибии и ещё нескольких немногих обладателей богатых урановых залежей увеличится, а их ресурсы станут предметом серьёзного международного соперничества.

Значимость Казахстана, Австралии, Намибии и ещё нескольких немногих обладателей богатых урановых залежей увеличится, а их ресурсы станут предметом серьёзного международного соперничества.

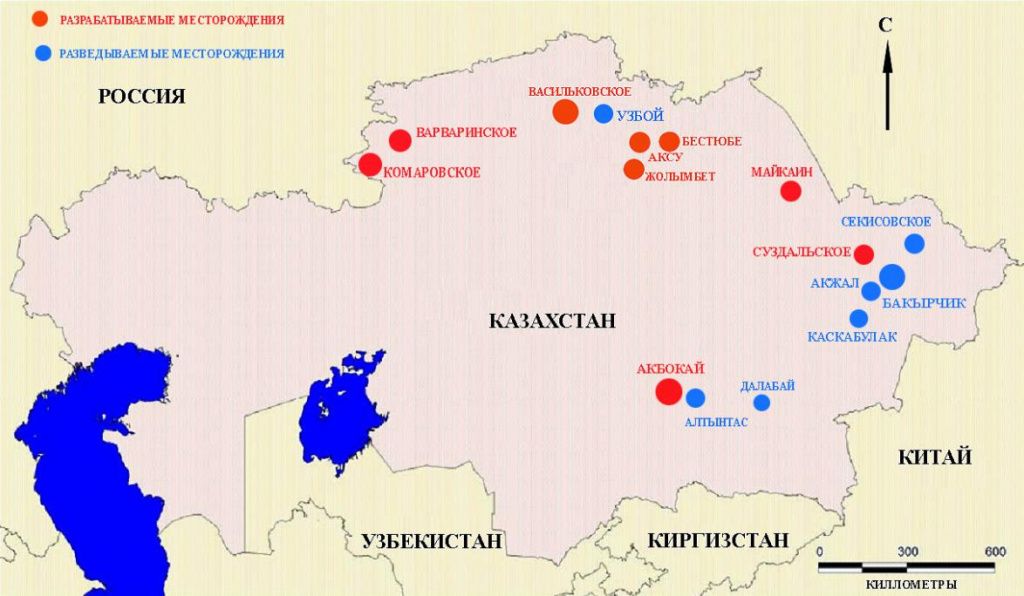

Красноречивый пример — происходящая на наших глазах смена внешнеполитического курса Казахстана. Сейчас у «Росатома» есть доступ к сырьевой базе Казахстана, добыча природного урана для нужд российских АЭС ведётся на шести крупных рудниках. Когда в январе 2022 г. в стране вспыхнули волнения, там была проведена операция ОДКБ. Позже в СМИ сообщалось, что отправка российского контингента могла иметь своей целью, среди прочего, защиту урановых интересов России. Но кто знает, будут ли и дальше соблюдать их власти Казахстана, которые весь текущий год последовательно дистанцируются от России и сближаются с Китаем и Турцией.

Чтобы снизить потенциальные риски, Минприроды РФ призывает усилить поиск урановых месторождений в собственных недрах, иначе «к 2030-2035 гг. в России возможно формирование дефицита уранового сырья». Но все последние годы геологоразведка рапортует лишь об отрицательных результатах. В 2018-2020 гг. новых месторождений урана на учёт в Государственный баланс запасов полезных ископаемых поставлено не было.

Но все последние годы геологоразведка рапортует лишь об отрицательных результатах. В 2018-2020 гг. новых месторождений урана на учёт в Государственный баланс запасов полезных ископаемых поставлено не было.

В этот же период устойчиво падала добыча на российских урановых месторождениях — 3120 тонн в 2018 г., 2997 тонн в 2019 г., 2897 тонн в 2020 г., в 2021 г. по предварительным оценкам добыча снизилась до 2600 тонн. Как следствие, доля добычи «Росатома» в объёмах урана, необходимого для ежегодного удовлетворения внутренних и внешних потребностей России, составляет только около 40%. Остальная часть добывается за рубежом, преимущественно в Казахстане, плюс выручают складские запасы.

Легко спрогнозировать, что если по каким-либо причинам Россия потеряет свободный доступ к зарубежным источникам поступления урана, то для неё это будет иметь гораздо более катастрофичные последствия, чем самые жёсткие газовые ультиматумы для Запада. Понятно, что доводить до полного коллапса никто не собирается, ведь от наличия сырья в урановых закромах «Росатома» зависит бесперебойная работа 38 российских ядерных реакторов и около 80 за границей. Но доступность и стоимость этого сырья для России, условия его получения, перезаключение контрактов и подписание новых, вполне могут стать сильнейшим средством нажима на договороспособность российского руководства и выполнение им тех или иных, не обязательно связанных с ураном, соглашений. И совершенно неважно, кто при этом будет находиться в Кремле, как известно, атомные электростанции нельзя просто так отключить, они должны работать при любой власти.

Но доступность и стоимость этого сырья для России, условия его получения, перезаключение контрактов и подписание новых, вполне могут стать сильнейшим средством нажима на договороспособность российского руководства и выполнение им тех или иных, не обязательно связанных с ураном, соглашений. И совершенно неважно, кто при этом будет находиться в Кремле, как известно, атомные электростанции нельзя просто так отключить, они должны работать при любой власти.

Урановой геологии – 65 лет

Начало геологоразведочных работ на уран в СССР было положено Постановлением ГКО от 8 апреля 1944 года, обязывающим все геологические организации приступить к поискам радиоактивных руд. В мае того же года в геологических управлениях различных министерств и ведомств были созданы специальные группы, отряды и партии, которые начали, прежде всего, массовую ревизию коллекций горных пород, руд и керна буровых скважин и массовый промер радиоактивности образцов пород и руд, отобранных на действующих рудниках, разведуемых месторождениях и при проведении геологоразведочных работ различного назначения.

В 1945 году работы по освоению атомной энергии были развёрнуты в широком масштабе, но одной из нерешённых проблем оставался вопрос обеспечения страны природным ураном. Министр среднего машиностроения СССР Е.П.Славский, являвшийся вместе с И.В.Курчатовым одним из главных руководителей советского атомного проекта, впоследствии вспоминал, что в первый реактор пришлось загрузить практически весь имевшийся тогда в стране уран. Реактор работал и требовал дозагрузки, а урана больше не было. К этому времени в СССР было известно несколько месторождений радиоактивных руд — Тюя-Муюн, Табошар, Майлису и др., но все они имели весьма небольшие запасы урана и не могли составить основу сырьевой базы атомной промышленности. Тем не менее, на их основе был заложен Ленинабадский комбинат — один из первенцев добычи урана в СССР.

В этих условиях СНК СССР 13 октября 1945 года принимает Постановление «О концентрации и специализации поисково-разведочных работ на радиоактивное сырьё». Этим Постановлением в составе тогдашнего Госкомитета по геологии было создано Первое Главное геологоразведочное управление (Первый Главк), призванное решить проблему обеспечения сырьём зарождающуюся атомную промышленность. Постановлением определялись также беспрецедентно высокие темпы развития геологоразведочных работ на уран. Уже к апрелю 1946 года предусматривалось организовать 270 специализированных полевых геологических партий, охватив ревизионными и поисковыми работами практически всю страну. В 1947 году ряд таких полевых партий был передан в непосредственное подчинение Первому Главку, в составе которого были созданы специализированные территориальные экспедиции — Кольцовская (г. Ессентуки), Октябрьская (г. Ленинград), Волковская (г. Алма-Ата), Берёзовская (г. Новосибирск), Сосновская (г. Иркутск), Шабровская (г. Свердловск).

Постановлением определялись также беспрецедентно высокие темпы развития геологоразведочных работ на уран. Уже к апрелю 1946 года предусматривалось организовать 270 специализированных полевых геологических партий, охватив ревизионными и поисковыми работами практически всю страну. В 1947 году ряд таких полевых партий был передан в непосредственное подчинение Первому Главку, в составе которого были созданы специализированные территориальные экспедиции — Кольцовская (г. Ессентуки), Октябрьская (г. Ленинград), Волковская (г. Алма-Ата), Берёзовская (г. Новосибирск), Сосновская (г. Иркутск), Шабровская (г. Свердловск).

Стратегия «массированного удара» скоро принесла положительные результаты. Уже в 1946-1947 гг. удаётся выявить несколько новых районов с урановыми месторождениями.

Так, на Украине при ревизии железных рудников геологами Л.В.Ивановой и Я.Н.Белевцевым были обнаружены проявления повышенной радиоактивности, что привело к открытию Первомайского и Желтореченского месторождений урана — первых относительно крупных по запасам урановорудных объектов в СССР. Форсированная их разведка создала сырьевую базу для строительства Восточного горно-обогатительного комбината Минсредмаша СССР.

Форсированная их разведка создала сырьевую базу для строительства Восточного горно-обогатительного комбината Минсредмаша СССР.

На Северном Кавказе геологи Л.П.Вилюнова и В.М.Пац обнаружили на горе Бештау люминесцирующий урансодержащий минерал опал-гиалит. Вскоре здесь было открыто Бештаугорское урановое месторождение, на базе которого было создано Лермонтовское рудоуправление по добыче радиоактивных руд.

В Средней Азии были открыты месторождения Каттасай и Алатаньга, в Южном Казахстане — Туракавакское. Первые открытия были сделаны в Сибири — месторождение Усть-Ангарское (Енисейский кряж) и в Колымско-Чукотском районе — месторождения Северное и Бутугычагское. Месторождение Северное даже некоторое время эксплуатировалось.

К 50-м годам произошёл революционный сдвиг в технологии поисков и разведки урана, обусловленный внедрением в практику работ первых отечественных приборов — радиометров. Массовое их использование вскоре привело к целому ряду открытий.

Так, в Северном Казахстане были обнаружены месторождения Маныбай, Ишимское, Балкашинское, Заозёрное и определилась новая крупная урановорудная провинция. В дальнейшем на базе этих открытий был создан Целинный горно-химический комбинат Минсредмаша СССР. Среди первооткрывателей месторождений Северо-Казахстанской урановорудной провинции следует упомянуть В.С.Казакова, Н.И.Королёва, Н.М.Салова, А.Е.Сергеева, Е.П.Сонюшкина и др.

В дальнейшем на базе этих открытий был создан Целинный горно-химический комбинат Минсредмаша СССР. Среди первооткрывателей месторождений Северо-Казахстанской урановорудной провинции следует упомянуть В.С.Казакова, Н.И.Королёва, Н.М.Салова, А.Е.Сергеева, Е.П.Сонюшкина и др.

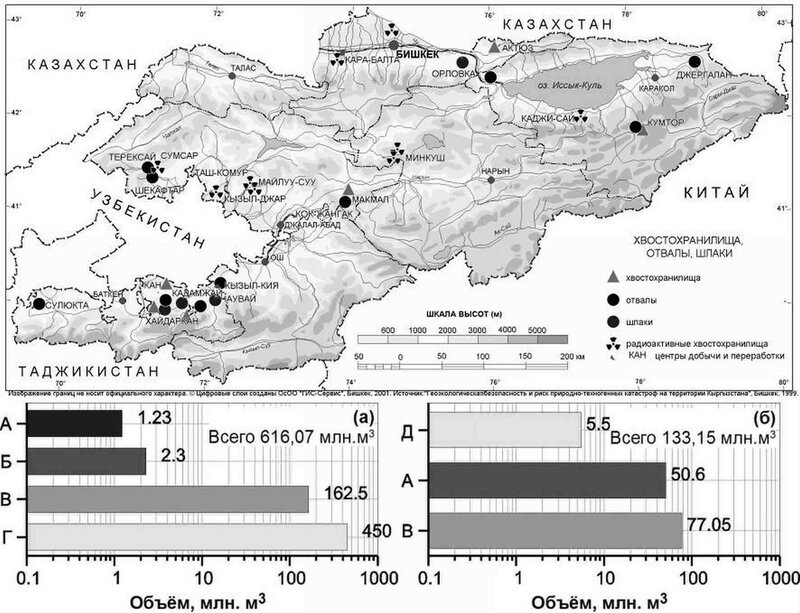

В Южном Казахстане были выявлены месторождения Бота-Бурум, Курдай, Кызыл-Сай. Эти объекты послужили сырьевой базой для строительства Киргизского горно-химического комбината Минсредмаша СССР. В числе первооткрывателей месторождений здесь необходимо отметить М.Я.Дару, Н.Ф.Карпова, А.Л.Лапина, Л.В.Хохлова, А.И.Юдакова и др.

В Кызылкумах было открыто крупное месторождение урана Учкудук, положившее начало выявлению крупнейшей в мире Притяньшанской провинции урановых месторождений инфильтрационного типа. На её сырьевой базе создаётся Навоийский горно-химический комбинат Минсредмаша СССР. Среди первооткрывателей месторождений этой провинции следует назвать Ф.Н.Абакумова, В.М.Мазина, А.И.Пака, А.А.Петренко, М.Э.Пояркову и др.

На Мангышлаке было обнаружено крупное урановое месторождение Меловое, а затем ещё ряд однотипных урановорудных объектов. На их базе был создан Прикаспийский комбинат Минсредмаша СССР. Первооткрывателями месторождения Меловое являются Л.Н.Скосырев, Н.М.Шармин, Ю.Н.Терехов.

К 1957 году, т.е. за 10-летний период интенсивных геологоразведочных работ, задача создания урановой минерально-сырьевой базы для атомной промышленности и обороны страны была, в основном, решена. На этом этапе руководителями Первого Главка были С.В.Горюнов, В.И.Смирнов, С.А.Ершов и В.И.Кузьменко, главными инженерами работали Ф.М.Малиновский и Н.И.Королёв, главными геологами — И.Ф.Григорьев, А.Г.Ивашенцев, Б.М.Косов и С.Ф.Лугов.

Одновременно с интенсивными геологоразведочными работами на уран в СССР значительные силы советских специалистов — геологов, геофизиков, горняков, научных работников и др. были привлечены к изучению ураноносности Рудных гор в Восточной Европе. Вклад советских специалистов в создание урандобывающей промышленности бывших ГДР и Чехословакии, а также Румынии, Болгарии и Венгрии можно назвать решающим. При их непосредственном участии были открыты крупнейшие урановые месторождения Шлема-Альберода, Пшибрам, Роннебургское рудное поле и месторождения Стражского блока, эксплуатация которых продолжалась до 90-х годов. Советские специалисты приняли также активное участие в создании урановой сырьевой базы Китайской Народной Республики, а позднее (70-е годы) — Монгольской Народной Республики.

При их непосредственном участии были открыты крупнейшие урановые месторождения Шлема-Альберода, Пшибрам, Роннебургское рудное поле и месторождения Стражского блока, эксплуатация которых продолжалась до 90-х годов. Советские специалисты приняли также активное участие в создании урановой сырьевой базы Китайской Народной Республики, а позднее (70-е годы) — Монгольской Народной Республики.

К 60-м годам дефицит урана в стране был преодолён, но весьма значительную его часть составлял импорт из ГДР, Чехословакии и других стран. Дальнейшее развитие атомной энергетики страны требовало развития и совершенствования собственной сырьевой базы. Однако, ресурс легко открываемых месторождений был практически исчерпан. Кроме того, в повестку дня были поставлены вопросы экономики и сразу же вызвало озабоченность качество сырья — содержание урана на большинстве известных в стране месторождений отставало от показателей на месторождениях Восточной Европы и мира.

Новые задачи ставили перед геологической отраслью проблему разработки научных основ и прогрессивных технологий поисков урановых месторождений, не выходящих на земную поверхность. Специалистами ВИМСа, ВСЕГЕИ, ИГЕМ РАН, ЗабНИИ и других институтов были разработаны методы локального прогноза и методика глубинных поисков урановых месторождений. В ВИРГе были разработаны новые методы поисков и новая аппаратура, в т.ч. первые сцинтилляционные радиометры, гамма-спектрометры, каротажные станции и т.д.

Специалистами ВИМСа, ВСЕГЕИ, ИГЕМ РАН, ЗабНИИ и других институтов были разработаны методы локального прогноза и методика глубинных поисков урановых месторождений. В ВИРГе были разработаны новые методы поисков и новая аппаратура, в т.ч. первые сцинтилляционные радиометры, гамма-спектрометры, каротажные станции и т.д.

Результаты научно-технического перевооружения отрасли не замедлили сказаться. 60-е годы оказались весьма «урожайными» годами урановой геологии.

В 1961 году в Центрально-Алданском районе Южной Якутии была выявлена крупная ураноносная структура — зона Южная. Позднее здесь был установлен уникальный по своим масштабам урановорудный район. К сожалению, качество руд оказалось рядовым, а географо-экономические условия района — весьма неблагоприятными. По этим причинам район остаётся в числе резервных, хотя вопрос его промышленного освоения поднимался несколько раз. В числе первооткрывателей урановых месторождений района следует отметить Н.В.Кожевникова, В.А.Евстрахина, Л. Д.Готмана и др.

Д.Готмана и др.

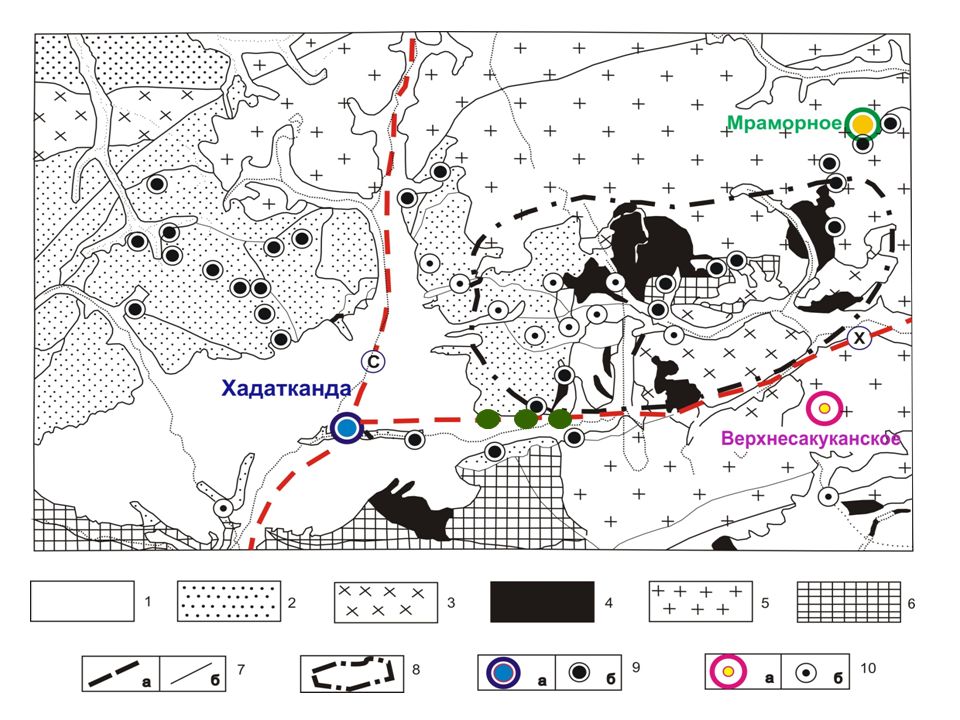

В 1962 году было открыто Стрельцовское месторождение в Забайкалье. Вскоре здесь был установлен одноимённый крупный урановорудный район. К концу 60-х годов в забайкальской степи уже стояли первые дома нового города Краснокаменска и начал работать крупнейший в стране Приаргунский горно-химический комбинат Минсредмаша СССР. Первооткрывателями урановых месторождений района являются Л.П.Ищукова, В.П.Зенченко, В.М.Журавлёв, Ю.Г.Рогов, К.А.Метцгер, В.А.Солодовников и др.

На Украине было выявлено Мичуринское месторождение и вскоре — Кировоградская группа месторождений (Ватутинское, Северинское, Центральное и др.), которые вдохнули вторую жизнь Восточному ГОКу. Первооткрыватели этих объектов — Н.В.Смолин, О.Ф.Макивчук, М.В.Репринцев, В.А.Сливинский, Ф.Д.Галкин и др.

В Северном Казахстане было обнаружено Грачёвское и другие (в .т.ч. крупнейшее в районе Косачиное) месторождения. Их первооткрывателями являются Н.С.Зыкова, В.К.Белов, С.Л.Николаев, С.С.Наумов и др.

К началу 70-х годов минерально-сырьевая база урана в стране по объёмному показателю соответствовала возможным программам развития атомной энергетики. Однако в качественном отношении полного решения проблемы добиться не удалось — месторождений богатых руд (за исключением Стрельцовского района) не было выявлено. Добыча урана из рядовых и относительно бедных руд при горном способе обходилась весьма дорого.

В те же 60-е годы специалисты Минсредмаша СССР осуществили крупный технологический прорыв в методах добычи урана. Были разработаны и внедрены в производство бесшахтные системы извлечения урана из недр подземным выщелачиванием через скважины. Себестоимость добычи урана при этом снижается в 3-6 раз по сравнению с горным способом.

Большинство месторождений инфильтрационного типа в Кызылкумах и Южном Казахстане (Учкудук, Букинай, Сугралы и др.) оказались более благоприятными для отработки подземным выщелачиванием, чем горным способом. Начались целевые поиски подобных месторождений в Кызылкумах, Сырдарьинской и Чу-Сарысуйской впадинах, одновременно была разработана геолого-генетическая модель инфильтрационного уранового рудообразования. Новые открытия последовали одно за другим: в Сырдарьинской впадине — месторождения Карамурун и Ирколь, в Чу-Сарысуйской — Уванас, Канжуган, Мынкудук.

Новые открытия последовали одно за другим: в Сырдарьинской впадине — месторождения Карамурун и Ирколь, в Чу-Сарысуйской — Уванас, Канжуган, Мынкудук.

В начале 80-х годов выявленные ресурсы урана в недрах страны стали сопоставимы с его суммарными ресурсами в ведущих странах — продуцентах, что обеспечило СССР минерально-сырьевую базу для развития атомно-энергетических программ в самых широких вариантах.

С 1963 года и до конца 80-х годов Первый Главк возглавлял Н.Ф.Карпов, человек неукротимой энергии и высокой деловой интуиции. Геологической службой Главка в 60-е годы руководил А.П.Рогожин, которого в 1974 году, после смерти А.П.Рогожина, сменил М.В.Шумилин. Обязанности главного инженера выполнял В.Е.Гриб, а с 1987 года — А.Л.Лапин.

В 90-е годы резкое осложнение социально-политической и экономической обстановки в стране самым негативным образом сказалось на всей геологической отрасли и, в частности, на урановой подотрасли. Бюджетное финансирование сокращается, становится не регулярным, а порой прекращается вовсе. Положение крайне усугубляется с распадом СССР.

Положение крайне усугубляется с распадом СССР.

Россия унаследовала от СССР 70% мощностей АЭС, а подавляющая часть сырьевых источников урана и урандобывающих предприятий оказалась за её рубежами. Добыча урана на единственном оставшемся в России добывающем предприятии — Приаргунском горно-химическом комбинате (ныне АООТ «Приаргунское производственное горно-химическое объединение») покрывает потребность действующих АЭС в природном уране примерно на 30%. Дефицит сырья покрывается складскими запасами урана, созданными во времена СССР.

Между тем, для мирового рынка характерна устойчивая тенденция дефицита производства урана относительно его потребления. Это будет стимулировать рост экспорта урана из России за счёт тех же складских запасов. Можно уверенно прогнозировать исчерпание складских запасов урана в России и реальную угрозу обеспеченности атомной энергетики России собственным сырьём к 2005 — 2010 гг.

Проблема российской урановой минерально-сырьевой базы с каждым годом будет обостряться. Её состояние давно заслуживает самого пристального внимания, всестороннего анализа и принятия ответственных решений на самом высоком уровне.

Её состояние давно заслуживает самого пристального внимания, всестороннего анализа и принятия ответственных решений на самом высоком уровне.

В июле 1994 года Секретарём Совета безопасности России О.Н.Лобовым направлено письмо № А21-1096 на имя Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина о необходимости разработки федеральной программы развития минерально-сырьевой базы урана России. Поручением Пр-873 Президент Б.Н.Ельцин обязал Председателя Правительства России В.С.Черномырдина подготовить Целевую программу и представить её на рассмотрение Совета безопасности. Поручением ВЧ-119-20651 В.С.Черномырдин поручает Роскомнедра, Минэкономики, Минатому, Минфину и Минобороны России разработку в сжатые сроки Целевой программы развития минерально-сырьевой базы урана России и представление её в Правительство Российской Федерации.

На совместном заседании представителей поименованных выше ведомств было поручено Роскомнедра подготовить к 01 октября 1994 года для согласования проект «Целевой программы развития минерально-сырьевой базы урана Российской Федерации на 1995-2010 гг. »

»

Целевая программа была подготовлена в установленный срок и в ноябре 1994 года она была согласована с Минобороны, Минэкономики, Минфином и Минатомом России, а также с Миннауки и Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации. Она прошла экспертизу в Экспертном совете при Правительстве Российской Федерации, но в Правительство представлена не была и статуса Федеральной программы не приобрела.

В 2000 году Министерством природных ресурсов Российской Федерации и Министерством Российской Федерации по атомной энергии была утверждена «Программа геологоразведочных работ на уран на территории Российской Федерации на период 2000-2010 гг.».Эта программа остаётся на сегодня главным документом, ориентирующим и направляющим геологоразведочные работы на уран.

Урановая геологоразведочная служба страны со времени своего создания в 1945 году является в то или иной степени централизованной. Многие годы она состояла из центрального органа управления в г. Москве, территориальных (региональных) специализированных производственных предприятий с чётко ограниченными территориями своей деятельности, охватывающими всю территорию страны, и специализированных отделений научно-исследовательских институтов.

Производственные предприятия носили названия экспедиций, производствен-ных геологических объединений, государственных федеральных унитарных пред-приятий, с 2003 г. — структурных подразделений ГФУГП «Центральная геологическая экспедиция». В Российской Федерации до 2002 г. их было семь: «Невскгеология» (г. Санкт-Петербург), «Кольцовгеология» (г. Ессентуки), «Центральная геологическая экспедиция (г. Москва)», «Зеленогорскгеология» (г. Екатеринбург), «Берёзовгеология» (г. Новосибирск), «Сосновгеология» (г. Иркутск) и «Таёжгеология» (г. Хабаровск).

Центральный орган управления по постановлениям Совмина СССР именовался Первым Главным геологоразведочным управлением (Первым Главком), ВГО «Союзгеологоразведка» (с 01.06.78 г.), ГПО «Геологоразведка» (с 12.09.87 г.), ГПУ «Геологоразведка» (с 12.04.88 г.), Геологическим концерном «Геологоразведка» (с 17.05.90 г.). Приказами МПР России центральный орган реорганизовывался в СЦ «Геологоразведка» (с 16.06.97 г.), КПР «Геологоразведка» (с 26. 08.99 г.), РГУ «Геологоразведка» (с 03.12.99 г.), ГФУГП «Центральная геологическая экспедиция» (с 27.07.2000 г.) и ФГУП «Урангеологоразведка» (с 2004 г.).

08.99 г.), РГУ «Геологоразведка» (с 03.12.99 г.), ГФУГП «Центральная геологическая экспедиция» (с 27.07.2000 г.) и ФГУП «Урангеологоразведка» (с 2004 г.).

Несмотря на все реорганизации и переименования урановая геологоразведочная служба сохранила свой кадровый потенциал и осталась единым организмом, аккумулирующим знания по урановой геологии и опыт проведения геологоразведочных работ на уран. Сложившаяся и проверенная временем её организационная структура позволяет определить наиболее перспективные районы и направления ГРР на уран, сосредоточить на них максимально возможные финансовые, материально-технические и кадровые ресурсы.

Пресс-служба Роснедр

Россия возвращает крупнейший в мире урановый проект

Росатом, государственная корпорация, специализирующаяся на ядерной энергетике, в 2017 году приостановила разработку якутских урановых месторождений , но теперь вице-премьер России Юрий Трутнев приказал возобновить добычу в регионе.

Новости онлайн РБК сообщал, что Тутнев заявил о своем подталкивании к Росатому на совещании по вопросам эффективности использования полезных ископаемых и проведения геологоразведочных работ в Якутии 2 июня. Крайний срок, когда заморозка лицензии может быть оставлена в силе, — 2025 год, однако процесс отмены приостановки действия лицензии уже идет.

Крайний срок, когда заморозка лицензии может быть оставлена в силе, — 2025 год, однако процесс отмены приостановки действия лицензии уже идет.

Якутия, также известная как Республика Саха, занимает примерно пятую часть территории России. Этот регион известен своими земными богатствами; Эльконское урановое месторождение, бесспорно, является важной составляющей богатства района.

Месторождение содержит около 357,1 тыс. тонн урана, что делает его крупнейшим в мире.

Уран, являющийся тяжелым металлом, играет очень важную роль в развитии ядерной энергетики. Реакторы используют уран для ядерного деления, которое происходит, когда атом урана расщепляется нейтроном. Столкновение позволяет высвободить большое количество энергии в виде излучения и тепла.

На совещании 2 июня министр природных ресурсов Александр Козлов напомнил, что Роснедра, Федеральное агентство по недропользованию в России, ранее приостановило действие лицензий Росатома на добычу урана на Эльконском урановом месторождении в Якутии в 2017 году в связи с огромное падение цен.

Единственным исключением из приостановки действия лицензии был «северный» район месторождения, в котором продолжалась добыча. После девальвации урана Росатом скорее переориентировался на добычу золота в регионе, так как это была бы более прибыльная сфера добычи. Сообщалось, что права на добычу урана в Эльконе были временно приостановлены до улучшения конъюнктуры рынка урана.

Такое падение цен на уран объясняется ядерной катастрофой на Фукусима-дайити в 2011 году, которая послужила суровым напоминанием о потенциальных недостатках ядерной энергетики, из-за которых глобальные потребности в уране значительно упали в последующие годы, сообщает SakhaNews. В 2011 году, до аварии, цены на уран колебались на уровне около 70 долларов США за фунт, но резко упали вместе со спросом на уран после ядерной катастрофы примерно до 25 долларов США за фунт.

Цена на уран оставалась на этом уровне до 2020 года.

Однако недавний быстрый рост стоимости металла предвещает многообещающую траекторию для урановой промышленности. В 2021 году цены на уран выросли примерно до 30-35 долларов США за фунт. Ситуация на рынке урана не только улучшилась, но и, по прогнозам, будет продолжать улучшаться. Глобальная тенденция к «зеленой» энергетике предвещает, что интерес к ядерной энергии и урану для ее производства будет продолжать расти. Как сообщает Kitco News, с начала 2021 года рыночный индекс уранодобывающих компаний вырос примерно на 35%, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

В 2021 году цены на уран выросли примерно до 30-35 долларов США за фунт. Ситуация на рынке урана не только улучшилась, но и, по прогнозам, будет продолжать улучшаться. Глобальная тенденция к «зеленой» энергетике предвещает, что интерес к ядерной энергии и урану для ее производства будет продолжать расти. Как сообщает Kitco News, с начала 2021 года рыночный индекс уранодобывающих компаний вырос примерно на 35%, что является самым высоким показателем за последние шесть лет.

Ощущение последствий повышения цен на уран подтолкнуло Трутнева к тому, чтобы призвать Росатом разработать план возобновления добычи урана в Эльконе, сообщает РБК.

Роль России в мировой атомной энергетике побуждает США увеличить производство урана

Энди Улер 30 марта 2022 г.

Услышано:

Слушайте сейчасПоделитесь сейчас на:

HTML EMBED:

HTML EMBED Скачать Проукраинский плакат у посольства России в Вашингтоне, округ Колумбия. После вторжения России в Украину многие страны хотят уменьшить свою зависимость от российских источников энергии, в том числе в ядерной области.

Сэмюэл Корум / Getty Images

После вторжения России в Украину многие страны хотят уменьшить свою зависимость от российских источников энергии, в том числе в ядерной области.

Сэмюэл Корум / Getty Images

Энди Улер 30 марта 2022 г.

Слушали:

Проукраинская вывеска у посольства России в Вашингтоне, округ Колумбия. После вторжения России в Украину многие страны хотят уменьшить свою зависимость от российских источников энергии, в том числе в ядерной области. Сэмюэл Корум / Getty Images

Слушайте сейчасПоделитесь сейчас на:

HTML EMBED:

HTML EMBED СкачатьПодпишитесь на ежедневную рассылку новостей Marketplace, чтобы быть в курсе самых важных деловых и экономических новостей.

С тех пор, как Россия вторглась в Украину, мы говорили о товарах, поставки которых по всему миру находятся под угрозой. Есть пшеница, сталь, нержавеющая сталь, никель, палладий, неоновый газ и, конечно же, энергоносители, природный газ и нефть.

Мы можем добавить к этому списку уран. Россия играет важную роль в мировой атомной энергетике, использующей уран в качестве топлива.

Только около 5% потребляемого в мире урана добывается в России, но добыча — это только первый шаг к превращению этого топлива в энергию. Следующий шаг – обогащение.

«И обогащение — это, по сути, шаг, который дает вам топливо, необходимое для работы легководных реакторов, а это большинство реакторов в мире», — сказал Джонатан Хинце, президент UxC LLC, фирмы, занимающейся анализом рынка ядерного топлива. По его словам, Россия обладает примерно 40% мировых мощностей по обогащению урана.

И, по словам Хинце, это, вероятно, самый дешевый производитель. Плюс российские инженеры проектируют и строят ядерные реакторы.

Так что, если вы развивающаяся страна, стремящаяся перейти, скажем, от угля к ядерной энергии для производства электроэнергии, Россия будет частью этой дискуссии. Или это было.

Морган Базилиан преподает государственную политику в Колорадской горной школе.

«Если посмотреть вокруг и сделать ставку на то, кто будет строить ваш завод, еще два месяца назад российские заводы были очень привлекательным вариантом», — сказал Базилян.

Итак, большинство из 32 стран, использующих ядерную энергию, полагаются на Россию в какой-то части своей программы. Это включает в себя США, которые в настоящее время имеют самое большое в мире количество действующих реакторов — почти 100. На них приходится около 20% электроэнергии этой страны.

Торговое соглашение ограничивает поставку Россией не более 20% урана для реакторов США. Дэвид Шлиссель из Института экономики энергетики и финансового анализа сказал, что теперь некоторые призывают к запрету российского урана.

«Понятно, что мы не хотим быть зависимыми от России. Нам определенно не следует полагаться на сомнительные источники», — сказал Шлиссель.

Но тотальный запрет может задержать несколько строящихся ядерных проектов. В том числе один в Вайоминге с ценой в 4 миллиарда долларов, возглавляемый компанией TerraPower, соучредителем которой является бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс. Он использует усовершенствованные ядерные реакторы, которые меньше по размеру и, в конечном счете, дешевле, чем обычные системы.

Он использует усовершенствованные ядерные реакторы, которые меньше по размеру и, в конечном счете, дешевле, чем обычные системы.

Дения Джокич из Мичиганского университета заявила, что им требуется особый тип уранового топлива, называемый высокопробным низкообогащенным ураном, также известный под аббревиатурой HALEU. К сожалению, «Россия фактически является одним из основных поставщиков HALEU для этих передовых реакторных технологий», — сказала она.

TerraPower заявила, что не будет использовать российский HALEU, но в настоящее время нет других вариантов поставок топлива в коммерческих масштабах, даже из дружественных иностранных государств.

Война на Украине побудила некоторых депутатов заговорить о переводе добычи урана на берег.

Но любой план по увеличению внутреннего производства должен учитывать пестрое прошлое этой страны, когда речь идет о добыче урана в коренных и коренных общинах.

Агентство по охране окружающей среды сообщает, что более 500 заброшенных шахт остались от крупномасштабного производства урана по всей стране навахо в Аризоне, Юте и Нью-Мексико.

Джокич сказал, что если ядерная энергетика станет ключевым компонентом энергетического будущего Америки, в этом должны участвовать местные общины.

«Итак, от добычи до помола, от фактического запуска реактора до утилизации отходов, кому это выгодно? Кто проигрывает? Кто получает чистую энергию?» — спросил Джокич. «А кому приходится десятилетиями жить в загрязненной окружающей среде в своих сообществах? И как это распределяется? Как мы можем понять это через призму социальной справедливости?»

Министерство энергетики США профинансировало первоначальную демонстрацию производства HALEU, но проект продлится только до конца этого года и даст незначительное количество топлива.

В мире происходит много всего. Несмотря на все это, Marketplace здесь для вас.

Вы полагаетесь на Marketplace, чтобы анализировать события в мире и сообщать вам, как они влияют на вас, основанным на фактах и доступным способом.