Секреты Мартенов | Металлургический портал MetalSpace.ru

1664 0

Почему же именно Мартенам удалось достичь успеха первыми? По всей видимости, обстоятельства сложились таким образом, что их безусловный профессионализм был дополнен счастливой случайностью, что в итоге привело к положительному результату. Попробуем разобраться в этом непростом вопросе.

15-тонная сименс-мартеновская печь ранней конструкции

Главную проблему представляли огнеупорные материалы. Сименсы строили печи из динасовых кирпичей, которые издавна использовались при сооружении стекольных печей и отлично себя зарекомендовали. Кирпичи получали прессованием и обжигом из специальной молотой глины (ганистера). Ванна печи формовалась (набивалась) из влажного кварцевого песка, а затем обжигалась (по аналогии с пудлинговой печью). И здесь Мартенам повезло – песок, залежи которого имелись недалеко от Сирёя, был не чистым кварцитом, он имел в своём составе примеси, которые позволяли ему хорошо спекаться, что обеспечило высокую стойкость ванны.

В решении технологических проблем Мартенам помог большой опыт производства тигельной стали. Дело в том, что первые разработчики технологии выплавки стали в регенеративной печи, в том числе и Мартены, рассматривали её как своего рода большой тигель. То есть на первых порах речь не шла об удалении из чугуна примесей путём их окисления (фришевание), а только о том, чтобы обеспечить сплавление чугуна и железа с получением стали.

Поэтому технология поначалу выглядела следующим образом: в подготовленную печь помещали необходимое количество чугуна. После его расплавления в ванну загружали несколько пакетов железного скрапа, предварительно нагретого в другой печи, или пудлинговые крицы. После расплавления железа производилось непродолжительное кипение металла в ванне.

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Опубликовано MetalSpace

Адрес электронной почты: [email protected]

Предлагаем сотрудничество

- Опубликуй свои произведения в электронной форме.

- Размести научную статью или пресс-релизы на страницах нашего портала.

150-летие первой мартеновской плавки. | Новости НИТУ МИСИС

Наука

22 мая в НИТУ «МИСиС» отметили 150-летие первой мартеновской плавки — событие, которое дало мощный толчок развитию мировой и отечественной промышленности в 19-20 веках.

22 мая в НИТУ «МИСиС» отметили 150-летие первой мартеновской плавки — событие, которое дало мощный толчок развитию мировой и отечественной промышленности в 19-20 веках.

В музыкально-исторической композиции, подготовленной коллективами ИМЦ, УМАМ и ДК МИСиС, были исполнены песни, в которых звучала тема металла — и среди них, любимая не одним поколением и уже ставшая классикой «Весна на Заречной улице», композиции из репертуара Ленского А.И. — выпускника МИСиС (доменщика и одновременно высокопрофессионального певца), были представлены уникальные печатные издания начала ХХ века.

На встрече рассказали об истории сотрудничества металлургов Франции и России, о советских мартенах, о развитии теории печей российскими учеными, о знаменитых стальных конструкциях инженера Шухова. Григорьев Вадим Пантелеймонович, профессор МИСиС, поделился своими воспоминаниями о пуске не одной мартеновской печи, о трудностях металлургов в годы ВОВ.

Теплая дружеская обстановка помогла внучке великого французского изобретателя Пьера Мартена мадам Колганов Катрин Мариам Анна рассказать о своей семье. В знак благодарности за организацию встречи, за теплый радушный прием, за память о заслугах ее прадеда она передала в дар университету ряд уникальных материалов (копии) из архива своего деда.

В знак благодарности за организацию встречи, за теплый радушный прием, за память о заслугах ее прадеда она передала в дар университету ряд уникальных материалов (копии) из архива своего деда.

«Музею МИСиС моя семья передает ценные документы: фотографии деда и его семьи, изображения разработанных им печей. Все это теперь является достоянием общественности, и я надеюсь, будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Россией и Францией», — прокомментировала мадам Катрин.

Помимо почетной гостьи из Франции праздник также посетили сотрудники французского посольства в РФ: атташе по академическому сотрудничеству Гийом Гаррета ; атташе по науке и технологиям Мишель Балазар. Присутствовали и представители крупнейших отечественных предприятий, таких как ОМК, ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П.Бардина», ВНИИМЕТМАШ; а также музея истории завода Выксунского Усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых. Всем гостям подарили памятный подарок — кофейную чашечку с изображением П.Мартена и мартеновских цехов в России и Франции.

«Сегодняшнее мероприятие играет большую роль в воспитании подрастающего поколения инженеров. Мартеновские печи входят в число инноваций, которые определяют технологическое развитие всего мира на столетия, а их создатель, Пьер Мартен, является по-настоящему великим металлургом. Современные студенты должны ставить себе высокую планку и учиться на примере таких легендарных личностей как Мартен и Шухов», — отметил президент НИТУ «МИСиС» Юрий Сергеевич Карабасов.

P/S Историческая справка:

Метод Мартена позволил получать литую сталь в промышленном количестве, сделав ее основным конструкционным материалом цивилизации. Мартеновский процесс буквально в первые десятилетия своего существования опередил по объему выплавки все существовавшие ранее методы благодаря гибкости, применимости к любому масштабу производства, легкой контролируемости, менее строгим требованиям к шихтовым материалам, возможности выплавки всего ассортимента известных в то время марок сталей. В США уже в 1890 г. производство мартеновской стали превысило производство бессемеровской в 1,83 раза.

производство мартеновской стали превысило производство бессемеровской в 1,83 раза.

Первая русская мартеновская печь была построена в конце 1869 г. Александром Износковым на Сормовском (Ивано-Сергиевском) заводе по чертежам В. Сименса. Весной 1870 г. продукция, изготовленная из мартеновской стали, была выставлена на Всероссийской выставке в Санкт-Петербурге. В отличие от бессемеровского процесса, освоение которого в России продолжалось примерно 20 лет (с 1857 по 1875 гг.), мартеновское производство стали очень быстро распространилось на отечественных заводах. До 1914 г. в мире было построено около 1 000 мартенов.

Развитие мартеновской технологии неразрывно связано с именем Константина Трубина, заведующего кафедрой Металлургии стали Московской горной академии (в настоящее время НИТУ «МИСиС»). Одним из первых он выдвинул идею об интенсификации мартеновского процесса за счет применения кислорода, которая была реализована на практике на заводе «Серп и молот» в начале 50-х годов.

Путиловский и Сормовский заводы, первые стройки социализма, лозунг «Все для фронта, все для победы!» — важнейшие этапы истории нашей страны связаны с мартеновскими печами очень тесно.

Мартеновские печи — один из главных символов тяжелой промышленности советского времени. С их помощью в годы Великой Отечественной создавалась броня для танков «Т-34» — орудие Победы. Не случайно именно мартены упоминаются в знаменитой песне «День Победы»:

— Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей …

Видеозапись музыкально исторической композиции можно посмотреть по

Поделиться

- 150-летие первой мартеновской плавки.

Изобретение дымохода

Опубликовано 16 комментариев

Дымоход был изобретен где-то в средние века, вероятно, в 11 веке. Это был огромный прорыв в строительстве домов/замков и одно из самых важных изобретений того периода, когда их было много.

Может быть, это покажется странной темой для поста в блоге, но я сижу здесь у своего приятного теплого огня, печатая на своем ноутбуке, а на улице около 15 градусов (F). Я не средневековый человек, но я ненавижу холод и раздражаюсь, если в моем доме ниже 68 градусов (а с огнем я могу сделать его намного теплее).

Круглые хижины, в которых жили многие древние народы, не имели дымоходов. У них были кострища в центре комнаты, с отверстием в крыше для выхода дыма или без него. По словам реконструкторов из Национального музея Уэльса, отсутствие дыры было не так плохо, как кажется. Дым постепенно просачивался сквозь солому и тем самым приносил много пользы обитателям хижины: гасились искры; клопы, живущие в соломе, убиты; дым пропитал солому; и, наконец, мясо, оставленное на потолке, можно было коптить.

Тем не менее, дома были задымлены.

Как правило, римляне знали о дымоходах (для выпечки) и в остальном имели гипокаустную вентиляционную систему. «В римскую эпоху некоторые дома отапливались внутренними трубами, проложенными под полом и внутри стен, а в пекарнях были дымоходы, выводившие дым за пределы здания». http://www.apartmenttherapy.com/ny/retrospect/quick-history-chimneys-162580 Также использовались жаровни, которые можно было перемещать из комнаты в комнату и к которым можно было присесть ближе, чем к настоящему огню. И да, они думали, что командировка в Великобританию была худшей в Империи.

«В римскую эпоху некоторые дома отапливались внутренними трубами, проложенными под полом и внутри стен, а в пекарнях были дымоходы, выводившие дым за пределы здания». http://www.apartmenttherapy.com/ny/retrospect/quick-history-chimneys-162580 Также использовались жаровни, которые можно было перемещать из комнаты в комнату и к которым можно было присесть ближе, чем к настоящему огню. И да, они думали, что командировка в Великобританию была худшей в Империи.

«С норманнским вторжением (в 1066 году) в Англию пришла новая концепция: двухэтажные дома [хотя очевидно, что норманны строили их в Нормандии, вряд ли это была новая концепция!]. Наверху означало, что вы больше не могли разводить огонь посередине этажа, и вам нужно было вытягивать дым наружу, а не прямо вверх, поэтому огонь был перемещен в нишу в стене. (В каменных домах стены были настолько толстыми, что выкапывание очага совершенно не влияло на внешний вид.) Сначала в наружной стене протыкали отверстия для выхода дыма; в конце концов, дымоходы были построены, чтобы контролировать нисходящий поток.

Первые дымоходы были построены в замках. Первый из них, о котором мы знаем, относится к 12 веку.

«Если позднее Средневековье внесло лишь незначительные улучшения в освещение по сравнению с более ранними веками, то в отоплении произошло крупное техническое достижение: камин, изобретение обманчивой простоты. Камин давал тепло как напрямую, так и излучением от камней в задней части, от очага и, наконец, от противоположной стены, которой была придана дополнительная толщина, чтобы поглощать тепло и согревать комнату после того, как огонь догорит. Предком камина был центральный открытый очаг, использовавшийся в залах на уровне земли в саксонские времена и часто в более поздние века. Такой очаг, возможно, обогревал один из двух залов домашнего очага Чепстоу 13 века, где нет следов камина. Квадратный, круглый или восьмиугольный, центральный очаг был окаймлен камнем или плиткой, а иногда имел подкладку из плитки, кирпича или камня. Дым поднимался через жалюзи, похожее на фонарь сооружение в крыше с боковыми отверстиями, которые были закрыты наклонными досками для защиты от дождя и снега, и которые можно было закрыть, потянув за веревочки, как жалюзи. Были и крышные вентиляторы. На ночь над очагом клали couvre-feu (крышу от огня) из кафеля или фарфора, чтобы уменьшить опасность пожара.

Квадратный, круглый или восьмиугольный, центральный очаг был окаймлен камнем или плиткой, а иногда имел подкладку из плитки, кирпича или камня. Дым поднимался через жалюзи, похожее на фонарь сооружение в крыше с боковыми отверстиями, которые были закрыты наклонными досками для защиты от дождя и снега, и которые можно было закрыть, потянув за веревочки, как жалюзи. Были и крышные вентиляторы. На ночь над очагом клали couvre-feu (крышу от огня) из кафеля или фарфора, чтобы уменьшить опасность пожара.

Когда холл был поднят на второй этаж, место центрального очага занял камин в одной стене, опасный на верхнем уровне, особенно при деревянном полу. Очаг был перемещен к стене с воронкой или колпаком для сбора и контроля дыма, и, наконец, воронка и все остальное было встроено в стену. Этот ранний тип камина был арочным и вмонтирован в стену в том месте, где он был утолщен внешним контрфорсом, а дым выходил через контрфорс. К концу 12 века камин стал защищаться выступающим колпаком из камня или гипса, который более эффективно контролировал дым и позволял сделать углубление более мелким. Дымоходы поднимались вертикально через стены к дымовой трубе цилиндрической формы с открытым верхом или с боковыми отдушинами и коническим колпаком». http://www.wtv-zone.com/Castle_Keep/castle_castle/Great_Hall/Hall-2/1.html

Дымоходы поднимались вертикально через стены к дымовой трубе цилиндрической формы с открытым верхом или с боковыми отдушинами и коническим колпаком». http://www.wtv-zone.com/Castle_Keep/castle_castle/Great_Hall/Hall-2/1.html

Долгая и увлекательная история производства стали

Сталь является одним из наиболее распространенных металлов, из которых EVS изготавливает детали и изделия. Археологи и историки считают, что сталь производится уже почти 4000 лет; это имеет смысл, поскольку это относит временную шкалу к началу железного века — железо является основным элементом, используемым для производства стали.

История стали длинная и увлекательная. Хотя мы точно не знаем, кто на самом деле «изобрел» сталь, изучение ее происхождения и наблюдение за ее производством и внедрением с самых первых дней может помочь получить некоторый контекст относительно того, почему именно сталь была невероятно важна для многих цивилизаций на протяжении всей истории. веков и остается таковым по сей день.

веков и остается таковым по сей день.

Начиная с 13 века до нашей эры, археологи находили свидетельства того, что кузнецы были первыми, кто начал синтезировать сталь . Как и многие другие изобретения, это, вероятно, было счастливой случайностью в результате того, что железо слишком долго оставалось в угольных печах, содержащих большое количество углерода, который является компонентом стали. Углерод сделал железо прочнее, тверже и долговечнее.

Около 700 лет спустя, в 6 веке до н.э., «wootz» Сталь родилась в Индии. Это металл с красивой текстурой, пользующийся спросом и по сей день. Сталь «Wootz» является результатом соединения кованого железа и древесного угля в процессе плавки. 600 лет спустя (около 300 г. н.э.) сосед Индии Китай начал производить сталь в действительно массовых количествах — первая страна, сделавшая это. Дамасская сталь — очень твердый тип стали, в основном используемый для лезвий мечей или ножей из-за ее способности затачиваться до острого лезвия — дебютировала на Ближнем Востоке в 11 веке.

18 век принес с собой ряд изобретений и прорывов, которые сильно повлияли на эволюцию стали. К ним относятся изобретение первого успешного парового двигателя, разработка технологии тигельной стали , внедрение силы пара на сталелитейных заводах и изобретение стального ролика.

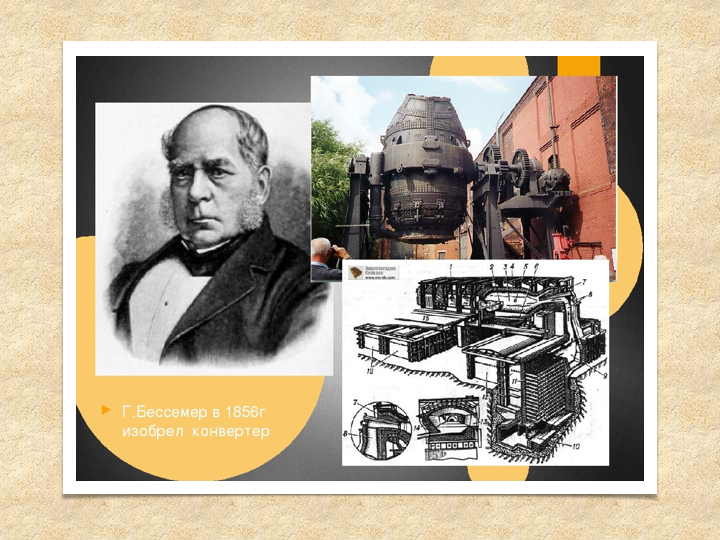

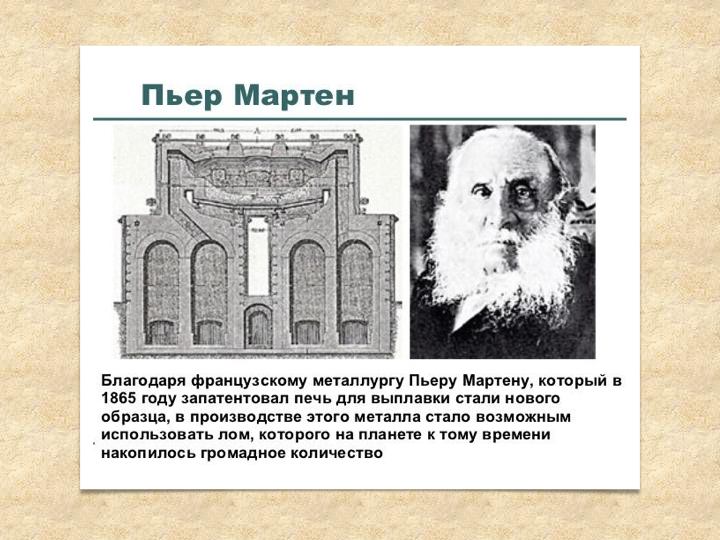

Однако 1800-е годы были еще более важными для возможного подъема стали на то место, которое она занимает сегодня во всем мире. Этот век ознаменовался американским сельскохозяйственным бумом 1830-х годов; введение Бессемеровский процесс 1855 г. — первый недорогой промышленный процесс массового производства стали из расплавленного чугуна; и изобретение мартеновской печи в 1865 году. Всего несколько лет спустя окончание Гражданской войны в США привело к огромному росту производства стали в США. В этот же период Роберт Мушет изобрел вольфрамовую сталь — разновидность стали с закалкой на воздухе. Это означало, что впервые сталь не нужно было «закаливать» перед тем, как она затвердеет, что стало огромным достижением для отрасли.

Это означало, что впервые сталь не нужно было «закаливать» перед тем, как она затвердеет, что стало огромным достижением для отрасли.

Мартеновский процесс производства стали , который был изобретен в середине 1800-х годов, в конечном итоге сделал сталь менее дорогой в производстве и более высокого качества. Это напрямую способствовало промышленной революции, большую часть которой можно приписать капиталистам и промышленникам, таким как Чарльз Шваб и Эндрю Карнеги. Фактически, когда Эндрю Карнеги основал US Steel Corporation в 1901 году, это была первая компания, когда-либо созданная с первоначальной оценкой более 1 миллиарда долларов.

20-й век также ознаменовался эпохой автомобилей, и ему в значительной степени способствовали две мировые войны, которые сделали сталь абсолютной необходимостью для многих правительств вплоть до 1940-х годов. Этому буму способствовало изобретение производства стали в электродуговых печах , процесса, который к началу 1940-х годов использовался для подавляющего большинства сталеплавильных производств.