Лиственница — Интернет-журнал «Живой лес»

Многие лесоводы считают лиственницу национальным деревом России: лиственничные леса занимают 40 % от всей лесопокрытой площади бывшего Союза, к тому же данная порода обладает ценными биологическими особенностями и высококачественной древесиной. В озеленении это дерево завоевало одно из первых мест благодаря декоративности и способности переносить агрессивную среду.

Род и его представители

Ольга Никитина

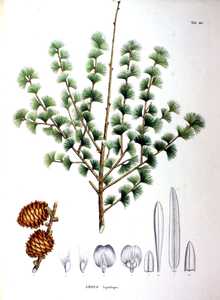

Род Лиственница (Larix) относится к семейству сосновые и насчитывает около 20 видов, распространенных в Северном полушарии. Это высокие (до 60 м), красивые, быстрорастущие деревья с ажурной кроной. Хвоя узколинейная, мягкая, светло-зеленая, осенью – желто-соломенного цвета; на удлиненных побегах располагается одиночно, а на укороченных – пучками по 20 и более штук. Цветет лиственница ранней весной, шишки созревают к концу вегетационного периода. Одна из немногих хвойных пород, сбрасывающих хвою на зиму.

Значение лиственницы как лесообразующей породы в нашей стране весьма огромно – лиственничные леса формируют светлохвойную тайгу, повышают круговорот влаги в почве и атмосфере, улучшая климат. В таких лесах поверхностный сток воды быстро переходит во внутрипочвенный. Большое почвозащитное и водоохранное значение лиственница имеет в горных районах.

Древесина данной породы ценится своей прочностью и долговечностью. Она очень тяжелая, с хорошими механическими свойствами, но обрабатывается труднее, чем древесина других хвойных. Ее высокая плотность и большой удельный вес не дают возможности сплавлять лиственницу по рекам, а при сушке ее древесина часто растрескивается. Как строительный материал лиственница славится с давних времен. Из ее высококачественной и хорошо противостоящей гниению древесины построены амфитеатры Древнего Рима. Вся Венеция стоит на лиственничных сваях, и они, пробыв в воде более 500 лет, разрушаться начали только сейчас. Именно из этой породы в конце XVII века была построена русская флотилия в Архангельске.

Лиственница светолюбива, довольно неприхотлива к почвам, морозостойка и долговечна, доживает до 300–400 лет. Корневая система пластичная: на хорошо дренированных почвах глубокая, на заболоченных – поверхностная.

Размножают лиственницу семенами, черенки приживаются очень плохо. Прививку применяют только при разведении особо ценных видов и декоративных форм.

Лучшее время для посадки – осень после листопада или весна до начала распускания почек. При посадке группами расстояние между растениями должно составлять 2–4 м, в аллейных посадках – до 6 м. В связи с оседанием и уплотнением грунта корневой ком должен быть на 10–20 см выше уровня земли. Почвенную смесь для лиственниц составляют из листовой земли, торфа и песка в соотношении 3 : 2 : 1, оптимальная кислотность почвы рН 5,5–6,5.

Ранней весной до начала роста побегов вносят Кемиру (100–120 г на 1 м2). Полив проводят летом в засушливый период 1–2 раза в неделю из расчета 1,5–2 ведра под каждое дерево. Молодые растения в это время требуют более частого и обильного полива.

Лиственница светолюбива, довольно неприхотлива к почвам, морозостойка и долговечна, доживает до 300–400 лет.

Лиственница сибирская (L. sibirica) имеет обширный ареал, она произрастает на северо-востоке европейской части России, в Западной и Центральной Сибири.

Мощное дерево высотой до 45 м с диаметром ствола 1,5–1,8 м. Крона молодой лиственницы узкопирамидальная, старой – овально-округлая.

Для лесного хозяйства представляет большой интерес как порода высокопродуцирующая и малотребовательная к условиям произрастания. Для зеленого строительства менее ценная, но применяется как быстрорастущее дерево, используемое в групповых и аллейных посадках.

Очень сходна с предыдущим видом л. Сукачева (L. sukaczewii), представляющая собой русский экотип л. сибирской и отличающаяся более крупными, почти шаровидными темно-коричневыми шишками.

Довольно теплолюбива л. европейская (L. decidua), произрастающая в Альпах и Карпатах. Имеет стройный ствол и конусовидную крону, часто неправильной формы. По морфологическим признакам сходна с л. сибирской, от которой отличается яйцевидно-коническими шишками и более поздним сроком опадения хвои. Достигает высоты 40 м с диаметром ствола до 1,5 м. Этот вид считается одним из самых быстрорастущих среди других представителей рода. Широко используется в озеленении, имеет ряд весьма привлекательных декоративных форм.

Самым зимостойким представителем рода является л. даурская, или Гмелина (L. dahurica). Встречается на огромных пространствах Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. В пределах ареала растет медленно, в 50 лет ее высота составляет 6–11 м, в более благоприятных климатических и почвенных условиях по росту не отстает от л. сибирской. Мощное дерево высотой до 45 м и диаметром до 1,5 м, с широкояйцевидной ажурной кроной. Отличается ярко-зеленой хвоей весной и оранжево-желтой – осенью. Весьма ценная порода для садово-паркового строительства, имеет ряд декоративных форм.

Лиственница американская (L. laricina) занимает обширный ареал в Северной Америке – от тундровой зоны на севере до широколиственных лесов и прерий на юге. Дерево высотой 25 м с живописной конусовидной кроной, образованной змеевидно изогнутыми, свисающими вниз ветвями.

Весной хвоя появляется позже, чем у л. европейской и л. даурской, но зато дольше других видов (до ноября) эта лиственница сохраняет свой великолепный осенний наряд. Достойным украшением данного вида являются мелкие, изящные фиолетово-красные до созревания и красно-бурые впоследствии шишки. По характеру ветвления и длительности охвоения признается одной из самых декоративных лиственниц.

Считается зимостойким, самым светолюбивым и медленнорастущим видом в роде. Заслуживает более широкого использования в садово-парковом строительстве.

Лиственница западная (L. occidentalis) тоже имеет северо-американское происхождение, произрастает в горах северо-западной части региона. Очень долговечный вид, живущий до 700 лет.

Высокое стройное дерево высотой до 50 м, с узкопирамидальной кроной, образованной короткими, почти горизонтальными ветвями. Представляет большой интерес как быстрорастущая и весьма декоративная порода, а также малотребовательная к условиям произрастания.

Лиственница тонкочешуйчатая, или японская (L. leptolepis) произрастает на сухих горных склонах острова Хонсю. Роскошное быстрорастущее дерево высотой до 30 м с ширококонусовидной кроной, образованной длинными, горизонтально расположенными ветвями.

Считается наиболее теневыносливым видом в роде, быстрорастущим, морозостойким, устойчивым к вредителям и болезням, хорошо переносящим условия города.

Вся Венеция построена на лиственничных сваях простоявших в воде более 500 лет.

Болезни лиственницы

Элла Соколова, кандидат сельскохозяйственных наук

На лиственнице наиболее широко распространены грибные болезни. Поражаются растения в питомниках, лесные и городские насаждения. Наиболее высокую опасность болезни представляют для лиственниц в питомниках, культурах и молодых посадках.

Болезни хвои

Ржавчина (возбудитель – гриб Melampsoridium betulinum). Поражаются разные виды лиственницы и березы, больные листья которой являются источником инфекции для лиственницы. В первой половине лета с нижней стороны хвои образуется спороношение возбудителя в виде оранжевых или желтых мелких пузырьков, расположенных вдоль средней жилки.

Шютте, или мериоз (возбудитель – гриб Meria laricis). Поражаются разные виды лиственницы, но наиболее сильно л. сибирская и л. даурская, или Гмелина. Первые признаки болезни появляются примерно через 10–14 дней после охвоения. Вначале на кончиках хвоинок образуются отдельные бурые пятна, которые быстро разрастаются, охватывая всю хвою. Пораженная хвоя становится красно-бурой, слегка закручивается, отмирает и вскоре опадает, что является одним из признаков мериоза. В течение лета образуется несколько генераций (поколений, спор), осуществляющих повторные заражения хвои.

Побурение хвои (возбудитель – гриб Hypodermella laricis). Поражаются разные виды лиственницы, но чаще л. сибирская. Летом хвоя приобретает красновато-коричневый цвет и легка закручивается. С нижней стороны отмершей хвои образуются плодовые тела гриба, имеющие вид черных кожистых удлиненных, плоских или слегка выпуклых подушечек длиной до 1 мм. Болезнь не имеет широкого распространения, но в отдельных регионах встречается в массе.

Пожелтение хвои (возбудитель – гриб Mycosphaerella laricina

Болезни хвои приводят к ее преждевременному, часто массовому опадению, вызывают ослабление, а иногда и гибель молодых растений.

Болезни хвои приводят к ее преждевременному, часто массовому опадению, вызывают ослабление, а иногда и гибель молодых растений.

Болезни стволов, ветвей, корней

Ступенчатый рак (возбудитель – гриб Lachnellula willkommii). Поражаются разные виды лиственницы, но наиболее сильно – л. сибирская и л. европейская.

На стволах и ветвях вначале появляются отдельные участки отмер-шей коры. Позже на месте некрозов образуются засмоленные раны. На ветвях они небольшие, а на стволах – многолетние, ступенчатые. По краям ран формируются плодовые тела возбудителя в виде чашечек диаметром 2–4 мм, белых снаружи, оранжево-розовых внутри, служащие характерным признаком болезни. Ступенчатый рак приводит к ослаблению и гибели лиственницы в культурах и молодых посадках.

Гнилевые болезни поражают деревья старше 40 лет. Внешним ха-рактерным признаком гнилей служат плодовые тела возбудителей, разнообразные по форме, размерам, цвету, консистенции.

Корневые гнили вызываются корневой губкой (Heterobasidion annosum), опенком осенним (Armillaria mellea), трутовиком Швейница (Phaeolus schweinitzii). При поражении этими грибами гниль из корней поднимается в ствол на высоту до 2 м.

Стволовые гнили вызываются лиственничной (Fomitopsis officinalis), сосновой (Porodaedalea pini) губками, окаймленным (Fomitopsis pinicola), серно-желтым (Laetiporus sulphureus) трутовиками. Гниль развивается в ядровой части стволов и в зависимости от вида возбудителя поднимается на высоту от 4 до 20 м.

Гнилевые болезни приводят к ослаблению и усыханию отдельных деревьев и целых насаждений. У больных деревьев снижается устойчи-вость к ветру, что способствует образованию ветровала и бурелома. Вследствие поражения гнилями снижается выход деловой древесины. Больные деревья заселяются стволовыми вредителями, ускоряющими их гибель.

Защита лиственницы от болезней включает профилактические и истребительные мероприятия:

- надзор за появлением и распространением болезней;

- создание оптимальных условий для роста и развития растений, что повышает устойчивость к болезням;

- обрезку и уничтожение усохших и пораженных раком ветвей, яв-ляющихся источником инфекции;

- своевременное проведение санитарных рубок, ограничивающих распространение корневых гнилей;

- в питомниках и молодых посадках опрыскивание растений в период вегетации защитными фунгицидами против болезней хвои;

- в питомниках и молодых посадках осеннее опрыскивание опавшей хвои с целью уничтожения возбудителей болезней искореняющими фунгицидами.

Вредители лиственницы

Тамара Галасьева, кандидат сельскохозяйственных наук

Лиственницу повреждают около 300 видов насекомых и растительноядных клещей, которые отмечены на всех вегетативных и генеративных частях растения.

Хвоегрызущие насекомые

Хвоерызущие насекомые повреждают почки, молодые побеги и хвою. Они довольно многочисленны и представлены видами из различных семейств бабочек, пилильщиков и жуков. Среди них встречаются монофаги, олигофаги и полифаги, питающиеся хвоей и даже листвой других пород деревьев.

Питание хвоегрызущих насекомых начинается с момента набухания почек и распускания хвои и продолжается в течение всего вегетационного периода. Наиболее вредоносным среди них является сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibirica) и лиственничная листовертка (Semasia diniana). Очаги этих вредителей возникают в лиственничниках Сибири периодически на больших площадях.

Меньший масштаб имеют очаги непарного шелкопряда, античной волнянки, пяденицы Якобсона и ряда других чешуекрылых. Из перепончатокрылых в насаждениях лиственницы вспышки массового размножения образует большой лиственничный пилильщик (Lygaeonematus erichsonii), зеленый лиственничный пилильщик (L. Wesmaeli) и некоторые другие виды. Всего хвоей лиственницы питаются 15 видов пилильщиков; одни виды объедают хвою, выросшую на прошлогодних побегах и ветвях, а другие – только на побегах текущего года. При этом концы поврежденных побегов определенным образом изгибаются и отмирают.

Характерные повреждения хвое наносит лиственничная чехликовая моль (Coleophore laricella). Гусеница чехликовой моли живет и питается, находясь внутри светло-бурого чехлика длиной около 0,5 см. Гусеница минирует срединную часть хвоинки, что вызывает засыхание ее вершинки. Гусеницы в чехликах прикрепляются к хвоинкам и в них же зимуют на ветвях и стволах лиственницы, забираясь в трещины коры.

Только в почках живет лиственничная муха галлица (Dasineura laricis). Поврежденные личинками почки вздуваются до 1 см в высоту, краснеют и не распускаются. При высокой численности вредителя крона дерева изреживается, деформируется, а иногда и отмирает, особенно у молодых деревьев.

Хвоегрызущие вредители активно повреждают не только хвою, но и почки и молодые побеги. Они начинают питаться с момента набухания почек и распускания хвои и продолжают в течение всего вегетационного периода.

Сосущие вредители

Сосущие вредители питаются соком почек, побегов, стволов с гладкой корой и даже корней. Лиственнице вредят растительноядные клещи, цикадки, листоблошки, тли, хермесы, клопы и трипсы. Наибольшее значение и распространение имеют хермесы, тело которых покрыто белым пушком.

Характерными признаками заселения деревьев хермесами являются белый или сизоватый пушок у основания мутовок и на отдельных хвоинках или обильный пушок и капли прозрачных клейких выделений на майских побегах. К наиболее вредоносным видам хермесов на лиственнице относится лиственничный подкоровый хермес (Cholodkovskya viridana) живущий под чешуйками коры стволиков и ветвей. При обильном размножении он заметно угнетает молодые деревца, хвоя на них обрастает не полностью или имеет бледно-зеленый цвет, а иногда приобретает пурпурный оттенок.

Хермесы, прилетающие на ель, больший вред причиняют ели, чем лиственнице. На ели они образуют галлы на растущих побегах, похожие на небольшие шишечки зеленого и розовато-зеленого цвета.

Почками лиственницы питаются два вида растительноядных клещей, из которых наибольший вред причиняет лиственничный почковый клещ (Eriophyes). Зараженные клещом почки округлые, с плотно прижатыми чешуйками. К моменту усыхания они в 3–4 раза превышают размер нормальных неразвернувшихся почек.

Хвою на молодых побегах высасывают клещи из рода Paratetranychus. При массовом размножении вызывает искривление побегов и скручивание хвои. Вредят в питомниках, лесных культурах и подросту. Соком тонких корней питается корневая тля (Pemphigus piceae).

Стволовые вредители

Многочисленную группу вредителей древесины и коры стволов, ветвей и корней составляют насекомые-ксилофаги. Это десятки видов короедов, усачей, златок, долгоносиков, точильщиков, сверлильщиков, бострихид, рогохвостов и др.

Все они поселяются на сильно ослабленных, усыхающих и мертвых деревьях (сухостое, валеже, пнях и спиленном лесе). Многие являются техническими вредителями, прогрызая глубокие ходы в древесине и снижая ее сортность или приводя в негодность. Наиболее опасными считаются ксилофаги, способные заселять живые растущие, но незначительно ослабленные деревья. Поэтому очаги стволовых вредителей обычно возникают на гарях, вырубках и в насаждениях, поврежденных хвоегрызущими насекомыми.

Пионерами-ксилофагами, заселяющими стволы ослабленных лиственниц в различных частях ее ареала, являются большой лиственничный короед (Ips subelongatus), черно-синий рогохвост (Paururus ermak), лиственничная златка (Phaenops guttulata) или алтайский усач (Xylotrechus altaicus).

На сухобочинах и в дуплах растущих лиственниц часто поселяются некоторые виды муравьев-древоточцев. В древесине сооружений из лиственницы могут развиваться усачи родов Callidium и Archopalus и муравьи рода Camponotus.

Всего хвоей лиственницы питаются 15 видов пилильщиков.

Шишки и семена

В шишках и семенах развиваются несколько видов вредителей. Особенно большой ущерб лесному хозяйству причиняет лиственничная муха Hylemyia laricicola. Очень вредоносна еловая шишковая огневка, лиственничная листовертка, лиственничная шишковая галлица и семяеды. Поврежденные вредителями шишки часто деформируются, из них выделяются капли смолы или экскременты насекомых. Семенами в растущих шишках питаются клесты, белки, бурундуки и летяги. Опавшие семена съедают в основном мыши.

Лиственница в озеленении

Ольга Никитина

Благодаря быстрому росту и ажурной кроне с нежной ярко-зеленой хвоей, окрашивающейся осенью в золотистые тона, лиственница является весьма ценной породой для садово-паркового строительства. Ее декоративные низкорослые формы хорошо вписываются в ландшафт садовых участков, привнося эффектные акценты в различные композиции.

Использование

Лиственницы выглядят очень эффектно во все времена года: зимой – с хорошо просматриваемой четкой, стройной архитектоникой кроны, летом – в изумительно красивом зеленом наряде, осенью – с яркоокрашенной золотистой листвой. Но весной это дерево становится настоящим триумфатором, когда на слабооблиственных побегах появляются мужские и женские стробила. В это время она достойна пера художника и внимания фотомастера. Желтые округлые мужские стробила располагаются на одном побеге с восхитительными малиново-розовыми шишечками.

Декоративные качества данной породы несколько снижаются из-за ее свойства сбрасывать на зиму хвою. Однако это же свойство, с одной стороны, делает лиственницу стойкой к задымлению и загазованности воздуха в городской среде, а с другой – позволяет весной покрываться нежной, ароматной изумрудной хвоей, окрашивающейся осенью в золотистые или соломенно-желтые тона.

Лиственницы относятся к традиционным парковым деревьям. Обладая огромными размерами, они прекрасно формируют пространства в больших садах и парках, незаменимы для создания аллейных посадок и рыхлых групп. Многие культивирующиеся у нас виды имеют интересные декоративные формы, которые гармонично вписываются в малые сады, создавая акценты в разнообразных композициях.

Обилие света в насаждениях лиственницы позволяет вводить в них подлесок из красивоцветущих кустарников, таких как форзиции, рододендроны, ракитники, сирени, чубушники. Лиственница прекрасно сочетается с различными видами кленов, соснами и елями.

Декоративные разновидности этой породы, в основном привитые, имеющие небольшие размеры и разнообразные формы кроны (конические, шарообразные, длинные, плакучие на штамбах различной высоты), используют для составления интересных садовых композиций, включая в них и другие декоративные растения.

Строгие конические низкорослые формы можно высадить по бокам при входе в дом, создать небольшие аллеи, использовать в рядовых посадках и групповых на газоне, при этом применяя одинаковые конфигурации, или поиграть на контрасте очертания крон.

Очень привлекательно смотрятся плакучие формы лиственниц, их применение в садовом дизайне может быть весьма разнообразным: в качестве солитера на газоне, около водоема, рядом с местами отдыха. Кроме того, декоративные разновидности с вертикальным акцентом можно использовать в композициях с кустарниками и травянистыми многолетниками. Довольно оригинальными получаются древесные композиции из плакучих форм лиственницы, привитых на штамбы разной высоты.

Практически все виды лиственниц хорошо переносят стрижку, поэтому из них можно сформировать интересные фигуры, например шар на штамбе, придать кроне вид пирамиды или создать изгороди, правда, они будут не очень плотными, но весьма эффектными. Стригут даже старые экземпляры, в результате чего они заметно «молодеют» и превращаются в деревья с раскидистой кроной.

Лиственницы благотворно влияют на психику человека, они исцеляют меланхолию и депрессию. Особенно комфортно мы себя чувствуем, прогуливаясь по лиственничным аллеям.

Лиственницы прекрасно формируют пространства в больших садах и парках, незаменимы для создания аллейных посадок и рыхлых групп.

Виды и сорта

Давайте рассмотрим наиболее часто используемые в ландшафтном дизайне лиственницы и их декоративные формы.

Лиственница европейская – очень ценное, быстрорастущее дерево высотой до 35 м со светло-зеленой, а осенью золотисто-желтой хвоей. Для хорошего развития нуждается в свободном стоянии. Прекрасно сочетается с соснами, елями, а также лиственными деревьями и кустарниками, окрашивающимися осенью в красные тона. Наиболее распространенные сорта:

‘Conica’ – выведенный во Франции культивар, у которого в нижней части ствола ветви расположены горизонтально, а верхние намного короче и образуют коническую форму.

‘Compacta’ – карликовая форма с плотной конической кроной, которую образуют густые и очень ломкие ветви.

‘Corley’ – медленно растущая форма, не имеет ведущего побега, закругленная. Довольно оригинально смотрится, отдаленно напоминает ведьмину метлу.

‘Kellermannii’ – кустовидный карлик с очень густыми короткими и толстыми побегами, густо охвоенными.

‘Pendula’ – высокое светолюбивое и зимостойкое дерево с неравномерно расположенными и редкими ветвями, концы побегов поникающие.

‘Repens’ – карликовая форма с длинными, расстилающимися по поверхности земли ветвями.

Великолепно смотрится в групповых и аллейных посадках л. даурская, отличающаяся высокой зимостойкостью. В смешанных группах она хорошо сочетается с различными видами кленов. Для составления небольших садовых композиций можно использовать ее карликовые формы (f. pumila и f. prostrata), очень гармонично сочетающиеся с вересками и эриками, а также другими низкорослыми древесными породами.

Более широкого применения в садово-парковом строительстве заслуживает л. американская в виде солитерных и групповых посадок, особенно на сильно увлаженных почвах. Ее декоративная форма с голубой хвоей (f. glauca) хороша как в одиночных посадках, так и в смешанных, где она играет роль цветового акцента.

Быстрорастущая л. западная наилучшего развития достигает на хорошо дренированных, богатых и влажных почвах. Узкопирамидальная крона и значительная высота (до 50 м) превращают ее в красивое акцентное дерево, которое будет достойным украшением как одиночных, так и групповых посадок.

Наиболее востребована в зеленом строительстве л. японская – она довольно устойчива к вредителям и болезням и хорошо переносит условия города. Кроме того, по своей декоративности этот вид превосходит все остальные и отличается необычным строением кроны, которую составляют горизонтально идущие от ствола ветви, а также длинной хвоей и формой шишек, напоминающей распустившуюся миниатюрную розу. В смешанных посадках великолепно сочетается с можжевельниками, соснами, елями, липами, дубами, ясенями и многими декоративными кустарниками.

Имеет ряд оригинальных декоративных форм:

‘Blue Rabbit’ – очень красивое дерево с узкоконической кроной и голубоватой хвоей. Прекрасный акцент в колерных композициях.

‘Diana’ – дерево высотой до 10 м, ветви слегка закручены по спирали, к почвам требовательна, предпочитает хорошо дренированные плодородные суглинки и супеси, не выносит засухи и застоя воды. Используется в солитерных, групповых и аллейных посадках.

‘Pendula’ – дерево высотой до 10 м с плакучей кроной и мягкой голубовато-зеленой хвоей. Очень декоративная форма, применяется в одиночных и групповых посадках.

‘Wolterdingen’ – замечательная карликовая форма с диаметром кроны больше высоты растения. Хвоя голубовато-зеленая и слегка закрученная. Достойное украшение небольших, камерных садиков и каменистых горок.

Обилие света в насаждениях лиственницы позволяет вводить в них подлесок из красивоцветущих кустарников, таких как форзиции, рододендроны, ракитники, сирени, чубушники.

Целебные свойства лиственницы

Марина Куликова, кандидат биологических наук

Из лиственниц наиболее часто в медицине применяют л. сибирскую (Larix sibirica L.). Она широко распространена в Сибири, на Алтае, в Хакасии, на Урале. Заходит далеко на север, создавая полярный предел лесов. Это дерево поистине кладезь биологически активных веществ. Лекарственным сырьем являются хвоя, живица, кора, молодые побеги и почки, которые собирают весной.

Хвоя лиственницы содержит эфирное масло, состоящее из пинена, барнеола и борнилацетата, аскорбиновую кислоту (200–405 мг), каротин; кора – дубильные вещества (6–30 %), камедь, катехины, флавонолы, антоцианы, органические кислоты; в состав живицы входит эфирное масло и канифоль (твердая смола), почти полностью состоящая из абиетиновой кислоты.

В научной медицине используют получаемый из лиственничной смолы венецианский терпентин, содержащий до 16 % скипидара, – при ревматизме, подагре, хронических заболеваниях органов дыхания и мочевого пузыря. Скипидар применяют наружно как раздражающее и отвлекающее средство в виде мазей при ревматизме, подагре, миозите, невралгии; в качестве противомикробного и дезодорирующего средства в виде ингаляций при катаре верхних дыхательных путей и бронхитах; в виде компрессов при зубной боли и радикулитах.

Хвою лиственницы лучше собирать до конца июня, в августе содержание витамина С резко уменьшается.

Камедь лиственницы, которую собирают из подгоревших стволов на бывших лесных пожарах, используют в качестве эмульгатора при изготовлении эмульсионных лекарственных форм.

Из лиственничной смолы получают вещества, которые применяют для приготовления косметических кремов и зубных паст. В народной медицине водный отвар смолистых выделений и порошок из коры лиственницы рекомендуют при грыже. Целители советуют при острой зубной боли и воспалении десны пожевать кусочек смолы или положить ее на больной зуб. По словам очевидцев, боль снимается через 3–5 минут.

Из зеленых веток лиственницы производят ряд лекарственных препаратов. Например, квертецин, который применяется при лечении атеросклероза, ревматизма, инфекционных заболеваний и заболеваний крови. Это эффективное средство, способное укрепить сосуды и повысить их эластичность, назначается при повышенной проницаемости и хрупкости капилляров, при гипертонической болезни. Из свежесрезанных молодых веток делают ванны от ревматизма, подагры. Почки и молодые побеги, отваренные в молоке, назначают внутрь при кашле, хроническом бронхите, почечнокаменной болезни, при метеоризме, как противоглистное и слабительное средство.

Из хвои получают известную хлорофилло-каротиновую пасту, применяемую для заживления ран. Водный настой хвои помогает при цинге, является витаминным средством, а также обладает отхаркивающим и ранозаживляющим свойствами. Спиртовые препараты из хвои и коры лиственницы обладают сильным бактерицидным действием в отношении стафилококка и стрептококка. Натуральный экстракт хвои для ванн превосходно пенится. Такие ванны назначают при заболеваниях центральной нервной системы, подагре, суставном ревматизме.

Также из хвои можно приготовить освежающий витаминный напиток. Салат из лиственничных иголок очень вкусен и используется в диетическом питании. Хвою лучше собирать до конца июня, в августе содержание витамина С резко уменьшается.

В коре лиственницы были обнаружены флавоноиды с высокой биологической активностью, на основе которых создали препарат «Капилар», применяющийся при хронической ишемической болезни, гипертонии, стенокардии. Он уменьшает вязкость крови, восстанавливает сердечный ритм, улучшает микроциркуляцию крови, помогает лечить пневмонию, бронхит, почечную недостаточность, головные боли, мигрени, неврозы, связанные со спазмом сосудов. Настойку из коры лиственницы принимают при нарушении менструального цикла, при поносе, отравлении.

У жителей Сибири свои рецепты. Они измельчают побеги дерева и варят в воде в течение 2–3 суток, осадок после выпаривания отвара используют при головных и сердечных болях, энцефалите, параличе, ревматизме, болезнях почек, печени, при раке желудка, грыже.

Коренное население Якутии употребляло в пищу вместо хлеба лиственничный взвар, который готовили из камбиального слоя – ткани, расположенной между корой и древесиной. Этот слой называют лиственничной бумагой и применяют при нарывах, фурункулах, порезах.

Еще один интереснейший лекарственный продукт лиственницы – сера (затвердевшая смола), которую собирают со старых деревьев. Процесс превращения смолы в серу длится несколько лет. Выделения вместе с остатками коры собирают и варят в мешочке с грузом. При нагревании сера вытапливается и всплывает на поверхность, а примеси остаются в мешочке. Затвердевшую на поверхности воды серу снимают, раскатывают в брикеты. Ее жуют подобно жевательной резинке. Она укрепляет зубы и десны, дезинфицирует полость рта, способствует возбуждению аппетита.

Рецепт:

2 ч. л. измельченной свежей хвои залить 1 стаканом молока, прокипятить на слабом огне 5–7 мин., настоять под крышкой 1 ч., процедить. Принимать по 2–3 ст. л. горячего настоя 2–3 раза в день за полчаса до еды (при простуде с кашлем).

Материалы по теме

Пожелтение и побурение хвои лиственницы

givoyles.ru

особенности выращивания, использование в дизайне

Лиственница

В России лиственница – единственное листопадное хвойное дерево. Именно благодаря этой особенности она и получила свое название.

Лиственница — произрастает в Северном полушарии, как правило, она растет в чистых и смешанных насаждениях. На фоне других морозостойких, но вечнозеленых деревьев — пихт, сосен и елей — лиственница еще лучше приспособлена к холодным условиям севера.

Описание

К роду Лиственница (Larix) относится около 20 видов. Все они – деревья высотой до 30 м и более. У молодых лиственниц кроны узко конусовидные. Кроны стареющих деревьев становятся широко конусовидными, с тонкими ветвями первого порядка, отходящими от ствола под прямым углом, затем несколько изгибающимися книзу и далее поднимающимися вверх. Мелкие побеги свисают. На них расположены укороченные побеги, имеющие вид бородавок и живущие 10–12 лет.

Хвоя одиночная – на однолетних побегах текущего года – и в пучках (по 20–50 штук) – на более старых ветках.

Первые шишки начинают появляться в возрасте 15–20 лет. Они созревают в конце года цветения, раскрываются осенью или в начале весны, освобождают семена и остаются на дереве в продолжение еще 23 лет. Семена сохраняют всхожесть в течение 1–2 (3) лет.

Почва

Лиственница в природе хорошо растет и на карбонатных грунтах, и на других типах почв, в том числе и на болотных. В лесной зоне чаще всего встречается на суховатых почвах, хотя к почвенной влаге более требовательна, чем сосна, и менее чем ель, пихта и кедр. Корневая система лиственницы очень пластичная, при заболачивании образует придаточные корни. Благодаря этим качествам разные виды лиственниц можно выращивать практически на всей территории России. А благодаря толстой коре она сравнительно мало страдает от лесных пожаров и после них может быстро засеять семенами освободившуюся от конкурентов территорию.

Освещение

Лиственница крайне светолюбива и по этой причине совершенно не возобновляется под пологом леса.

Использование в ландшафтном дизайне

Лиственницу нужно использовать в озеленении, поскольку она растет быстрее всех хвойных и многих лиственных пород, хорошо выдерживает обрезку и как листопадная порода легко переносит задымление.

За последнее столетие в Европе и Японии были найдены и введены в культуру весьма декоративные мутанты лиственниц с плакучими ветвями (Pendula), с живописно извитыми ветвями (Diana) различные карликовые сорта (Nana, Prostrata, Blue Dwarf, Grey Pearl) и многие другие.

Использование в строительстве

Лесоводы ценят лиственницу за быстрый рост, а строители – за древесину, противостоящую гниению. Так, к примеру, многие здания в Санкт-Петербурге стоят на лиственничных сваях уже более 300 лет. Даже в гораздо более теплом климате Венеции такие сваи служат очень долго. Кстати, для реставрационных работ в Венеции итальянцы предпочитают применять сибирскую лиственницу.

Посев и выращивание

Сеют лиственницы осенью или весной, причем предварительная подготовка семян необязательна. Надежнее ранневесенний посев в прогретую влажную почву на глубину 0,5–1 см.

На второй год, когда всходы подрастут до 20–30 см, их можно рассадить пореже. Для садово-парковых посадок их подращивают до 4–5-летнего возраста при расстоянии в рядах и между рядами 40–50 см. Деревья требуют обычного ухода.

На постоянное место высаживают осенью (после листопада) или весной (до начала распускания почек). До 20-летнего возраста пересаженные растения сравнительно легко приживаются. Лиственница переносит умеренную стрижку.

Размножение

Для размножения декоративных форм применяется прививка аблактировкой или за кору в начале сокодвижения. С февраля по август – прививка в теплице вприклад (на предварительно выращенный в горшках подвой). Зеленое черенкование возможно в теплице с туманообразующей установкой и в холодном парнике. В таких условиях укоренение происходит в течение 3 месяцев, а хорошие корни развиваются уже на второй год после посадки черенков.

Болезни и вредители

Наиболее тяжелое заболевание – лиственничный рак, вызываемый сумчатым грибом Trichoscipholla willkommii. Болезнь поражает ветви и стволы лиственницы в возрасте от 3 до 40 лет. Появляются гладкие, матово-блестящие пятна, трещины на коре, истечение смолы, местами отмирание коры и последующее отмирание ветвей. Болезнь распространена в пониженных переувлажненных местах. Больше других видов поражаются европейская и сибирская лиственницы, гораздо меньше – японская и наши дальневосточные лиственницы, привычные к очень влажной атмосфере. На открытых, хорошо проветриваемых солнечных местах эта болезнь практически никогда не поражает лиственницу.

Сеянцы могут болеть фузариозом. Для борьбы с ним нужно протравливать почву и семена марганцовкой, медьсодержащими препаратами или фундазолом.

Хвою лиственницы повреждает чехликовая моль – ее гусеницы выедают внутреннюю мякоть хвоинок. Для борьбы с молью используют инсектициды (до начала распускания почек).

А. Громадин

sad6sotok.ru

📌 Лиственница — это… 🎓 Что такое Лиственница?

Ли́ственница (лат. Lárix) — род древесных растений семейства Сосновые, одна из наиболее распространённых пород хвойных деревьев.

Ареал

| Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов. |

Самая распространённая порода в Сибири и на Дальнем Востоке России, где произрастает от юга Приморья (42° с. ш.) до северных границ распространения деревьев (71—73° с. ш.)

Описание

В благоприятных условиях вырастает до 50 и более м высоты при диаметре ствола до 1 м и более. Доживает до 300—400 лет, зарегистрированы лиственницы возрастом до 800 лет.

Кроны рыхлые, просвечиваемые солнцем, у молодых деревьев конусовидные. С возрастом приобретают округлую или яйцевидную, туповершинную форму. При постоянных ветрах однобоко-флагообразные.

Хвоя однолетняя, мягкая. Сплюснутая, ярко-зелёная, расположена на удлинённых побегах спирально и поодиночке, а на укороченных — пучками, до 40 штук в каждом.

Лиственница сибирская (Larix sibirica) зимой

Лиственница сибирская (Larix sibirica) зимойЛиственница — однодомное растение. Мужские колоски округло-яйцевидные, желтоватые. Длиной от 5 до 10 мм. Тычинки с двумя пыльниками. Пыльца без воздушных мешков. Женские шишки красновато-розовые или зелёные. Опыление наступает одновременно с распусканием хвои или сразу за её распусканием, на юге — в апреле — мае, на севере — в июне. Шишки созревают осенью в год цветения, имеют яйцевидную или продолговато-округлую форму при длине от 1,5 до 3,5 см. Семенные чешуи жёсткие, длиннее кроющих. Зрелые шишки раскрываются либо сразу, либо — перезимовав — в начале весны. Семена мелкие, яйцевидные, с плотно прикреплёнными крылышками. Плодоношение начинается в возрасте около 15 лет. Обильные семенные годы повторяются с периодичностью 6—7 лет.

Всхожесть семян низкая.

Корневая система лиственницы в обычных условиях мощная, разветвлённая, без резко выраженного стержневого корня, при сильных, заглублённых на концах боковых корнях, наличие которых обеспечивает ветроустойчивость дерева. Иногда наблюдается укоренение соприкасающихся с почвой ветвей.

В условиях переувлажнённых почв, а также при неглубоком залегании вечной мерзлоты корневая система поверхностная. При этом деревья страдают от ветровала.

В поймах рек, на моховых болотах в условиях заглубления прикорневой части ствола нарастающим слоем мхов или занесения песчано-илистым слоем лиственница образует придаточные корни.

Лиственница — очень светолюбивое дерево, в затенении не возобновляется и не растёт. В благоприятных условиях растёт быстро. До 20-летнего возраста способно прибавлять в год от 50 до 100 см.

Лиственница устойчива к весенним заморозкам, очень устойчива к низким зимним температурам. На севере выдерживает температуры до −60 °C.

К почве нетребовательна. Растёт на моховых болотах, переувлажнённых марях, при близком залегании вечной мерзлоты, на сухих скелетных почвах горных склонов. В таких неблагоприятных условиях лиственница бывает низкорослой и чахлой.

Оптимальные почвы, дающие лиственнице возможности для наилучшего развития — достаточно увлажнённые и хорошо дренированные суглинки или супесчаные почвы пологих склонов и речных долин.

В местах, неблагоприятных для других пород — на тяжёлых и переувлажнённых почвах, в районах вечной мерзлоты, на марях — образует чисто лиственничные насаждения. При более хороших почвенно-климатических и гидрологических условиях растёт в смеси с елью, пихтой, берёзой, другими породами. Хорошо заселяет гари и свежие незадернённые сплошные вырубки. Сеянцы и естественный подрост почти не повреждаются грызунами.

Использование

Древесина с узкой светлой заболонью и красновато-бурым ядром, твёрдая, упругая, прочная, смолистая, чрезвычайно стойкая против гниения. Объёмная масса в свежесрубленном состоянии — 0,9—1,1, в воздушно-сухом — 0,7—0,8. Благодаря прочности и долговечности лиственничная древесина широко используется — от строительных работ до химической промышленности.

В лиственничной коре содержится до 18 % таннидов. Буровато-розовая краска из коры — стойкий краситель для тканей и шкур.

Лесозаготовки

Несмотря на широкую распространённость лиственницы и высокое качество древесины, на лиственницу приходится относительно незначительная часть от общего объёма лесозаготовок в России. Причины этого в том, что в силу большой плотности древесина лиственницы тонет в воде и не может быть сплавлена по рекам, что в ряде случаев означает невозможность транспортировки от мест заготовки к местам переработки. Кроме того, лиственница сложна в обработке, так как смола загрязняет режущие поверхности, приводит к повышенному износу инструментов и механизмов.

В Северной Америке огромные территории заняты лиственницей американской (Larix laricina (Du Roi) K.Koch) и лиственницей западной (Larix occidentalis Nutt.). В отличие от российских видов лиственниц, эксплуатируемых относительно мало, американские виды широко используются в лесной промышленности и особенно в строительстве.

В России несколько видов культивируются, например, лиственница тонкочешуйчатая, или японская (Larix kaempferi (Lamb.) Carrière), и лиственница польская (Larix polonica Racib. ex Wóycicki) = [syn. Larix decidua ssp. polonica].

Систематика

Вопрос о количестве видов лиственницы в определённой степени спорный из-за лёгкости скрещивания в естественных условиях и производства гибридов, которые, в свою очередь, продолжают гибридизировать. При этом основные морфологические признаки, по которым определяются виды лиственницы, значительно варьируются, затрудняя определение видов и гибридов этого рода. Так, например, на Дальнем Востоке России выделяют следующие основные виды и гибридные формы лиственницы[источник не указан 783 дня]:

Полный список видов по данным сайта Germplasm Resources Information Network (GRIN)[1]

Примечания

Литература

- Авров Ф. Д. Экология и селекция лиственницы. — Томск: Спектр, 1996

- Воробьёв Д. П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока. — М.: Наука, 1968.

- Дылис Н. В. Сибирская лиственница. (Материалы к систематике, географии и истории). — М.: изд-во МОИП, 1948. — Нов. сер., бот., вып. 2. — 139 с.

- Дылис Н. В. Лиственница Восточной Сибири и Дальнего Востока. Изменчивость и природное разнообразие. — М., 1961. — 210 с.

- Кабанов Н. Е. Хвойные деревья и кустарники Дальнего Востока. — М.: Наука, 1977.

- Солодухин Е. Д. Деревья, кустарники и лианы советского Дальнего Востока. — Уссурийск, 1962.

- Усенко Н. В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока. — Хабаровск: Кн. изд-во, 1984.

- Цветоводство. — Сентябрь/октябрь 2007. — № 5. — С. 38—41.

- Андриянова Е., Мочалова О., Фирсов Г. Глухариные сады : Видоизменение кроны лиственницы под воздействием экстремальных факторов // Цветоводство : журнал. — 2008. — № 5. — С. 28—29.

Ссылки

dic.academic.ru

Виды лиственницы: сибирская, европейская, даурская, японская

Род Лиственница (Larix) Особенности формировки

Род насчитывает около 20 видов, распространенных в Северном полушарии. Высокие, красивые, быстро растущие, однодомные хвойные деревья с опадающей на зиму хвоей. В молодости с четкой конусовидной кроной, в старости — широко распростертой. В разреженных насаждениях и у одиноко стоящих деревьев — кроны раскидистые, в сомкнутых — высоко поднятые, относительно узкие. Ветвление редкое, сквозистое. Хвоя мягкая, узколинейная, на удлиненных побегах одиночная, расположенная спирально, на укороченных — в пучках по 20 и более хвоинок. Весной хвоя светло-зеленая, осенью — золотисто-желтых тонов. Шишки округлые, яйцевидные или почти цилиндрические. Цветут ежегодно ранней весной, шишки созревают в год цветения. Лиственницы долговечны. Имеют хорошо развитую корневую систему, глубоко уходящую в почву. Растут быстро. Живут до 500—600 лет. Дымо- и газоустойчивы. Зимостойки. Выдерживают резко континентальный климат, очень низкие температуры воздуха и могут расти на вечной мерзлоте. Благодаря ежегодному сбросу хвои наиболее устойчивы в озеленении крупных промышленных центров.

Лиственница Гмелина, или даурская — Larix gmelinii Ldb. = L. dahurica Laws. = L. саjаnderi

Образует большие массивы на огромных пространствах Восточной Сибири, Дальнего Востока и Северо-Восточного Китая. На моховых болотах, в горах поднимается до 1400 м над ур. моря. Крупное листопадное дерево до 45 м высотой. Крона молодых растений яйцевидно-пирамидальная, с возрастом становится широкояйцевидной, ажурной, а ствол многовершинным. Кора на стволе толстая, глубокобороздчатая, красноватая или серо-бурая. Однолетние побеги светло-оранжево-желтые или красновато-коричневые, иногда с редкими волосками. Мягкая, узколинейная, светло-зеленая хвоя 1,5-3 см длины распускается раньше, чем у лиственницы сибирской (до того, как оттаивает почва в зоне корней). Весной окраска кроны нежно-светло-зеленая, летом — ярко-зеленая, осенью — золотистая. От других видов рода отличается меньшими размерами шишек (1,5-2,5 см) с прямо-отстоящими чешуйками.

Дерево крайне континентального и холодного климата. Самая зимостойкая представительница рода. К почве не требовательна, выносит мелкие, каменистые и солонцеватые почвы. Плохо переносит затопление талыми водами. Лучший рост на дренированных суглинистых мощных аллювиальных, умеренно влажных почвах, особенно содержащих известь. Заболачивание переносит лучше сосны обыкновенной. Способность при заболачивании давать придаточную корневую систему развита больше, чем у других лиственниц. В большинстве случаев растет медленнее лиственницы сибирской. Благодаря толстой коре в нижней части стволов имеет высокую устойчивость к низовым пожарам. Засухоустойчива и солеустойчива. Среди других видов выделяется ярко-зеленой весенней хвоей, осенью — яркой, оранжево-желтой.

Лиственница опадающая, или европейская — L. decidua Mill. (L. europaea Lam. et DC.)

Произрастает в смешанных насаждениях Западной и Средней Европы (Альпы, Карпаты), главным образом, на высоте 1000—2500 м, спускаясь в предгорья до 300 м (над уровнем моря), по хорошо освещенным склонам, в редкостойных насаждениях, вместе с елью европейской, пихтой белой, сосной кедровой европейской, буком лесным. В отличие от лиственницы даурской, лиственница европейская плохо реагирует на заболачивание.

Дерево 25—30 (-40) м выс. и 80—100 (-150) см в диам. с конусовидной или неправильной кроной и повисающими ветвями. Кора на молодых удлиненных побегах серовато-желтая, голая; на взрослых деревьях продольно-трещиноватая, бурая. Хвоинки 10—40 мм дл., 0,5—1 мм шир., светло-зеленые, часто с сизоватым налетом, на укороченных побегах по 20—60 шт. в пучке.

Лиственница европейская вступает в вегетацию через неделю после лиственницы сибирской, а завершает — на 2-3 недели позже. Зимостойка и долговечна, считается самой быстрорастущей породой среди представителей рода. Очень светолюбива. К горным породам и почвам не требовательна. Успешно растет на известковых, кристаллических, сланцевых породах; на подзолистых, черноземных и мелких неразвитых почвах. Лучший рост на суглинистых, умеренно влажных и мощных почвах. Очень устойчива к городскому задымлению. Корневая система глубокая, ветроустойчива.

Лиственница сибирская — Larix sibirica Ledeb. = Larix russica = L. decidua var. russica

Естественно произрастает на северо-востоке европейской части России, в Западной и Центральной Сибири. Образует чистые и смешанные насаждения. Может расти на моховых болотах. Охраняется в заповедниках.

Дерево до 30—45 м выс. и 80—100 (-180) см в диам. Кора годичных побегов соломенного цвета, голая, иногда с редкими волосками. На более старых стволах серо-буроватая, у старых деревьев очень толстая, глубокобороздчатая. Верхушечные почки ширококонические, боковые полушаровидные, желтовато-бурые. Хвоинки у лиственницы сибирской 13—45 мм дл., светло-зеленые, с сизоватым налетом (особенно в начале лета), на укороченных побегах в пучках по 25—65 шт. Долговечна, морозостойка, светолюбива, ветроустойчива, малотребовательна к влажности почвы и воздуха. Развивается быстро на самых различных типах почвы, однако предпочитает глубокие, содержащие известь. При заболачивании образует придаточные корни. Спящие почки в большом количестве сохраняются даже на толстых стволах.

Лучше других видов рода переносит городские условия, более других засухоустойчива, устойчива против вредителей и болезней. Хвоя опадает раньше, чем у европейской лиственницы, что снижает декоративные качества. У лиственницы сибирской выделен ряд географических рас и экологических типов, а также многочисленные формы: по окраске молодых шишек, хвои и характеру роста.

Лиственница японская, или тонкочешуйчатая, или Кемпфера — Larix leptolepis Gonf. = Larix kaempferi (Lamb.) Carriere

Произрастает на солнечных сухих склонах гор острова Хонсю (Япония), на высоте 1600-2700 м над ур. моря. Образует чистые и смешанные лесные насаждения.

Красивое, быстрорастущее дерево до 35 м высотой. Длинные, толстые, почти горизонтальные ветви лиственницы японской образуют своеобразную, широкопирамидальную крону. Большей частью многовершинный ствол покрыт сравнительно тонкой, красно-бурой корой. Молодые побеги красноватые с сизым налетом. Кора ветвей серая, почки блестящие, темно-коричневые. Хвоя длинная, до 5 см длиной, сине-зеленая, окрашивается осенью в ярко-желтые тона значительно позже других видов, создавая в течение месяца яркие пятна в посадках.

Обычно от мороза не страдает, побеги одревесневают полностью. Довольно требовательна к почвенным условиям, предпочитает глинистые и суглинистые почвы, светолюбива, требовательна к влажности воздуха, хорошо развивается в условиях города. Выносит затенение лучше других лиственниц. В декоративном отношении этот вид превосходит все остальные как своей необычной этажной кроной, так и длинной хвоей оригинальной окраски, формой шишек.

Формировка

Лиственница прекрасно переносит стрижку. Шары на штамбе, ниваки (садовые бонсай) различных стилей, невысокие ажурные изгороди, пирамидки разного размера — даже из обычной лиственницы сибирской можно сделать все, что угодно. Прекрасно реагируют на обрезку и старые деревья. Взрослые лиственницы, если их жестко обрезать, оставив ствол практически чистым, преображаются. Спящие почки просыпаются, и растение сначала превращается в красивый ярко-зеленый конус, а потом в раскидистое дерево с достаточно широкой кроной. Далеко не все крупные лиственные деревья в наших садах вынесут подобную обрезку. А тут хвойное, да к тому же с потрясающей осенней окраской.

Уход

Лиственница очень светолюбива, морозостойка и устойчива к городским условиям, но страдает от летней засухи, поэтому в жаркую погоду полив осуществляют по 15-20 л под каждое дерево 1-2 раза в неделю. Рыхление проводят только под молодыми посадками, глубиной 20 см, при этом обязательно следует удалять сорняки. Ранней весной до начала роста побегов вносят удобрение «Кемира-универсал» в расчете 100-120 г /м2. К почвам нетребовательна, но предпочитает хорошо дренированные подзолистые и дерново-подзолистые почвы. Не выносит застоя влаги и засухи, плохо растет на песках. Высаживать лиственницу на постоянное место следует как можно раньше. Лучше всего это сделать, когда ее возраст достигнет шести лет. В целом до 20-летнего возраста лиственница легко переносят пересадку. В более раннем возрасте растение высаживают в мягкой таре, а в старшем — обязательно в жесткой таре или с замороженным комом.

Для посадки лучше выбрать раннюю весну до распускания почек или осень после листопада. После посадки для лучшей приживаемости желательно обрезать 1/3 кроны. Место, предназначенное для этого дерева, должно быть светлым, открытым и просторным, потому что лиственница предпочитает расти на свободных и солнечных участках. Посадочные ямы необходимо подготовить заранее. Если почвы тяжелые, обязателен дренаж из гравия или битого кирпича слоем 20 см.

Болезни и вредители

Основными вредителями лиственницы являются: шелкопряды — вредители хвойных древесных пород в Сибири, на Дальнем Востоке. Крылья серые. Питаются хвоей, почками, молодыми шишками.

Лиственничные пилильщики откладывают яйца группами на поверхность хвои. Личинки пилильщиков живут открыто и внешне напоминают гусениц бабочек, отличаясь от них большим числом ложных брюшных ножек (6-8 пар). Личинки пилильщиков живут группами, каждая из которых коллективно строит защитное паутинное гнездо. Также значительный вред лиственнице оказывают: лиственничная листовертка, лиственничная чехлоноска, лиственничные мухи, шишковертка и лиственничная пяденица.

Меры борьбы: в случае поражения растения насекомыми-вредителями дерево нужно обработать раствором любого инсектицидного препарата.

Список используемой литературы.

1. Фирсов Г.А., Орлова Л.В. «Хвойные в Санкт-Петербрге». -СПб.: ООО «Издательство «Росток», 2008. — 336 с.

2. Гepд Kpюccман «XBOЙHblE ПОРОДЫ» — М.: «Лесная промышленность» — 1986 г.

3. Ян Ван дер Неер «О самых популярных хвойных ратениях» — СПб: «СЗКЭО Кристалл», 2007. 208 с., ил.

4. Энциклопедия декоративных садовых растений, режим доступа свободный: http://flower.onego.ru/conifer/pinus_sy.html

5. Крупномеры – озеленение хвойными породами, сайт Gardenin, режим доступа свободный: http://gardenin.ru/krupnomery-ozelenenie-xvojnymi-porodami.html

6. Статьи С.Купцов «Настоящее российское дерево» // «Сад и садик » -2-2006

7. Статьи М.Александрова «Безлиственница» // «Садовник» — 2009 — №3

8. А.Сапелин «Место лиственницы в саду» // «Садовник» — 2009 — №3

www.nivaki.ru

это лиственное или хвойное дерево? Особенности и распространение растения

Дендрологи делят все древесные виды растений на две большие группы: лиственные и хвойные деревья. И, как правило, отнести тот или иной вид к одной из этих групп весьма просто. Исключением из данного правила является лишь лиственница. Это лиственное или хвойное дерево? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Lárix — так звучит название этого чудо-дерева на латыни. Почему же у многих людей возникает вопрос: «Лиственница — это лиственное или хвойное дерево?» И как правильно на него ответить?

Всё дело в том, что это дерево хоть и имеет хвою, однако на зиму оно сбрасывает свои иголки подобно тому, как это делают представители лиственных пород. Вот этот момент и загоняет многих людей в тупик. И далеко не каждый с уверенностью может ответить на вопрос «лиственница — это лиственное или хвойное дерево».

На самом деле эту красавицу ботаники относят к семейству сосновых, и, таким образом, она является хвойной породой. Причем одной из самых распространенных на планете.

Лиственница: ботаническое описание растения

Итак, мы выяснили, что лиственница — хвойное дерево. Особенности этого растения, а также его распространение по Земле, мы рассмотрим ниже.

Средняя высота этого дерева — не более 50 метров (при диаметре ствола не более 1 метра). Лиственницы живут в среднем до 300 лет, хотя зафиксированы отдельные экземпляры, дожившие до 800 лет.

Особенность этого растения — коническая (как у многих хвойных пород), но весьма рыхлая (просвечивающаяся) крона. В тех местах, где роза ветров однонаправленная, крона может иметь флагообразную форму.

Главная же особенность этой хвойной породы — это её хвоя. Она однолетняя и очень мягкая, как для хвойного дерева. Прикасаться к иголкам лиственницы достаточно приятно. Каждой осенью дерево сбрасывает свою хвою, а весной на его ветках вырастают новые, свежие, зеленые иголочки.

Лиственницы имеют достаточно развитую и мощную корневую систему, что позволяет им селиться на крутых горнах склонах, где на протяжении всего года дуют сильные ветра. В отдельных случаях, для большей устойчивости, в земле укореняются даже нижние её ветки.

Лиственница — это весьма светолюбивое дерево, поэтому и участки она выбирает для себя соответствующие: открытые и незатененные. Если условия произрастания благоприятны, то растение способно тянуться к солнцу с потрясающей скоростью: до одного метра в год!

Лиственница очень устойчива к низкой температуре воздуха. Не страшны ей и резкие заморозки. Нетребовательно это дерево и к грунтам. Так, лиственница может расти как на сухой почве горного склона, так и на переувлажненной земле заболоченной низинки. Однако если почвенные условия будут слишком уж неблагоприятны, то деревце вырастет весьма чахлым и невысоким.

Географическое распространение растения

Лиственница — одна из самых распространенных древесных пород на планете, насчитывающая до 15 разных видов. Очень часто эти деревья образуют обширные и светлые леса. Огромные территории заняты лиственничными лесами в Сибири, а также на Дальнем Востоке.

Лиственницу европейскую часто называют деревом-долгожителем. Она легко доживает до возраста в несколько сотен лет. На территории России чаще всего встречаются три вида лиственницы: русская, сибирская и даурская. Последнюю можно легко отличить по блестящим серебристым почкам. В Забайкалье произрастают целые леса из лиственницы даурской.

В Северной Америке получила распространение лиственница западная и американская. В США древесину этих пород активно используют в строительстве и промышленности.

Применение лиственницы человеком

Древесина этого дерева издавна используется человеком. Она отличается прочностью, упругостью, смолистостью. Плюс ко всему, она очень устойчива к гниению. В твердости ткани лиственницы уступают лишь дубу.

Древесина этого растения активно используется в строительном деле, в промышленности, в сооружении наводных или подводных строений. Из неё также производят скипидар.

Используется растение и в народной медицине. Так, хвоя лиственницы — это огромный источник аскорбиновой кислоты. Поэтому свежие иголки (или настой из них) — это отличное профилактическое средство от цинги. Кроме этого, ванны из хвои этого дерева рекомендуется принимать людям, страдающим от болезней суставов. Из смолы лиственницы также делают терпентин — весьма эффективное средство при ревматизме и подагре.

В заключение…

Лиственница — это лиственное или хвойное дерево? После прочтения нашей статьи вы навсегда запомните ответ на этот вопрос.

Лиственница — дерево не только красивое, но еще и очень полезное. Древесина этого уникального растения отличается большой прочностью и устойчивостью к гниению, поэтому её широко используют в строительной индустрии. А несколькими веками ранее из неё делали самые крепкие и надежные корабли.

fb.ru

Лиственница

Larix, Лиственница. Однодомные хвойные деревья с опадающей на зиму хвоей. В молодости с четкой конусовидной кроной, в старости — широко распростертой. Ветвление редкое, сквозистое.

Хвоя мягкая, узколинейная, на удлиненных побегах одиночная, расположенная спирально, на укороченных — в пучках по 20 и более хвоинок. Весной хвоя светло-зеленая, осенью — золотисто-желтых тонов. Растут быстро. Живут до 500—600 (800) лет. Семена высыпаются из шишек ранней весной или летом следующего года, пустые шишки украшают деревья в течение нескольких лет.

Виды и сорта лиственницы

Род насчитывает около 16-20 видов, распространенных в Северном полушарии, в России — 9 видов.

Лиственница сибирская (Larix sibirica)

Самое распространенное в России дерево. Широко встречается в Западной и Центральной Сибири.

Листопадное крупное дерево, до 30–45 м высотой и 0,8-1 м в диаметре, с пирамидальной формой кроны, в природе распространена на Урале, в Западной Сибири, на Алтае и в Саянах. Доживает до 350 лет и больше. Кора темная, слоистая. Хвоя мягкая, ярко-зеленая с сизоватым налетом, осенью золотистая. Малотребовательный к плодородию почвы вид. Может переносить легкое заболачивание.

Близкий вид лиственница Сукачева (Larix sukaczewii), имеет более короткий цикл вегетирования.

Растет очень быстро. Устойчива к городским условиям, к болезням и вредителям. Используется в декоративных композициях с березами, рябинами, можжевельниками и рододендронами.

Зона USDA 3

Лиственница сибирская

Лиственница европейская или лиственница опадающая (Larix deciduas)

Родина — Карпаты, Альпы.

Листопадное дерево до 30-40 м высотой и 1, 5 м в диаметре со стройной конусовидной кроной с равномерной ветвистостью. Ветки тонкие, красиво свисающие. Хвоя мягкая, длиной 2-3 см, сочная, ярко-зеленая к осени становится светло-желтой. Пустые старые шишки часто держатся в кроне до 10 лет. Не любит заболачивания и бедных песчаных почв.

Растет быстро. Доживает до 500 лет.

У этого вида имеются многочисленные орнаментальные формы и культивары, например с плакучей (‘Pendula’) или колоновидной (‘Fastigiata’) кроной, со змеевидным строением ствола и ветвей (‘Penduliana’), с шаровидной карликовой кроной (‘Kornik’), с ползучими по земле побегами (‘Repens’), со штамбовой формой (‘Puli’).

Сорта лиственницы европейской:

‘Globus’ — отличается шаровидной формой кроны с вертикальными шишками;

‘Corley’ — отличается округлой формой кроны и светло-серыми побегами;

‘Puli’ — отличается плакучей и узкой кроной;

‘Repens’ — отличается плакучей формой кроны;

‘Kornik’ — отличается компактной, шаровидной и плотной кроной с ярко-зеленой хвоей.

Зона USDA 3

Лиственница Гмелина, или лиственница даурская (Larix gmelinii, Larix dahurica)

Крупное листопадное дерево до 45 м высотой, родом из Восточной Сибири и Дальнего Востока. Крона молодых растений яйцевидно-пирамидальная, с возрастом становится широкояйцевидной, ажурной, а ствол многовершинным. Хвоя мягкая светло-зеленая, осенью светло-желтая.

Лиственница Гмелина

Лиственница американская (Larix laricina)

Североамериканское дерево до 25 м высотой с конусовидной кроной, свисающими желто-красными, опушенными побегами. Ценится за позднее появление хвои (не повреждается заморозками) и позднее сбрасывание ее осенью. Крайне светолюбива. Растет медленно. Другой американский вид — лиственница западная (Larix occidentalis) — относится к числу крупнейших деревьев мира (иногда достигает 80 м высоты), культивируется в южных регионах России.

Лиственница польская (Larix polonica)

Дерево до 35 м высотой. Образует чистые и смешанные насаждения в Западной Европе. Растет на каменистых почвах.

Лиственница японская, или Кемпфера, или тонкочешуйчатая (Larix leptolepis, Larix kaempferi)

В природе этот вид встречался раньше только в Японии, сейчас его широко культивируют во многих Европейских лесничествах.

Дерево до 30 м высотой и 1 м в диаметре с широкой конусовидной кроной. Кора красновато-коричневая, шелушащаяся и иногда отделяется небольшими продольными чешуйками. Хвоя сравнительно мягкая, острая и слегка скругленная, длиной 2-3 см, голубовато-зеленая, осенью ярко-золотистая. Растет быстрее лиственницы сибирской и медленнее лиственницы европейской. Самая теневыносливая из лиственниц, не выносит застоя воды.

Зона USDA 3. В первые годы после посадки нуждается в легком укрытии от повреждений весенними заморозками.

Популярные сорта лиственницы японской:

‘Diana’ — высотой до 2 м, диаметр кроны 3–5 м. В молодом возрасте растет медленно, затем — быстрее. Ветви слегка закрученные по спирали. Хвоя мягкая, нежная, светло-зеленая, осенью — золотисто-желтая;

‘Hanna’s Broom’ — отличается карликовыми размерами и голубой хвоей

‘Stiff Weeper’ — чаще всего штамбовая форма (прививка на высоте 1–1,5 м). Крона плакучая — побеги свисают от места прививки. Хвоя сине-зеленого цвета;

‘Blue Dwarf’ — штамбовая форма (прививка на высоте 1–1,5 м). Отличается крайне медленными темпами роста. Крона полушаровидная. Хвоя очень густая сизоватого оттенка;

‘Blue Rabbit’ — дерево с узкоконической кроной. Хвоя голубоватая. Рост активный;

‘Blue Rabbit Weeping’ — отличается цветом хвои и формой шишек;

‘Wehlen’ — отличатся округлой кроной с прямыми побегами;

‘Grey Pearl’ — отличается карликовыми размерами и серо-зеленой голубоватой хвоей;

‘Green Globe’ — отличается плотной кроной, хвоя — зеленая;

‘Jakobsen’s Pyramid’ — отличается колонновидной формой кроны.

На рубеже прошлых столетий в результате скрещивания лиственниц японской и европейской появился гибрид, лиственница гибридная (Larix x eurolepsis), которая занимает промежуточное положение между этими двумя видами.

Саженцы лиственниц высаживают с расстоянием в 2-4 м, в аллейных рядах — до 6 м.

Уход за лиственницой

Лиственница светолюбива (в тени рост ослаблен, дерево болеет и может погибнуть), устойчива к поздневесенним заморозкам и зимним холодам (до –60 °С!). Хорошо переносит аккуратную пересадку даже в зрелом возрасте (до 20 лет), что связано со способностью к образованию дополнительных, или придаточных, корней. Малотребовательна к почвам, но предпочитает мощные, увлажненные и хорошо дренированные суглинки или супеси на склонах. В молодом возрасте лиственница переносит умеренную обрезку и поддается формовке.

Размножение лиственницы

Размножается в основном семенами, которые хорошо всходят на следующий год после посева, для размножения форм используют прививки на двухлетние подвойные сеянцы.

Применение лиственницы в хозяйстве

Лиственничные леса имеют огромное водоохранное, горно-укрепительное и лесопромышленное значение. В России на долю лиственничных лесов приходится 40,5% всей лесопокрытой площади страны. Лиственничная древесина с красновато-бурым ядром, твердая и прочная, прекрасно противостоит гниению и сохраняется в воде. В коре содержится до 13% танинов, которые используют в качестве дубителя. Из хвои получают эфирное масло. Из продуктов переработки древесины делают уксусную кислоту, сургуч, дубильные вещества.

www.plantopedia.ru

Лиственницы (характеристика вида) — Lárix

Лиственница – красивое хвойное дерево, доминирующее в лесах Западной и Восточной Сибири, на Алтае, в Саянах, на Дальнем Востоке, образующее обширные светлые леса. В благоприятных условиях вырастает до 40 и более метров высоты при диаметре ствола до 1 м и более. Доживает до 300—400 лет, зарегистрированы лиственницы возрастом до 800 лет. Кроны рыхлые, просвечиваемые солнцем, у молодых деревьев конусовидные. С возрастом приобретают округлую или яйцевидную, туповершинную форму. При постоянных ветрах – однобокие, «флагообразные».

Лиственница – красивое хвойное дерево, доминирующее в лесах Западной и Восточной Сибири, на Алтае, в Саянах, на Дальнем Востоке, образующее обширные светлые леса. В благоприятных условиях вырастает до 40 и более метров высоты при диаметре ствола до 1 м и более. Доживает до 300—400 лет, зарегистрированы лиственницы возрастом до 800 лет. Кроны рыхлые, просвечиваемые солнцем, у молодых деревьев конусовидные. С возрастом приобретают округлую или яйцевидную, туповершинную форму. При постоянных ветрах – однобокие, «флагообразные».

Лиственница — однодомное растение. Мужские колоски округло-яйцевидные, желтоватые, женские шишки красновато-розовые или зелёные. Пыление наступает одновременно с распусканием хвои или сразу за её распусканием, на юге — в апреле-мае, на севере — в июне. Шишки созревают осенью в год цветения, имеют яйцевидную или продолговато-округлую форму при длине от 1,5 до 3,5 см. Зрелые шишки раскрываются либо сразу, либо — перезимовав — в начале весны. Семена мелкие, яйцевидные, с плотно прикреплёнными крылышками. Плодоношение начинается в возрасте около 15 лет.

Хвоя однолетняя, мягкая. Сплюснутая, ярко-зелёная, расположена на удлиненных побегах спирально и поодиночке, а на укороченных — пучками, до 40 штук в каждом.

Корневая система лиственницы в обычных условиях мощная, разветвлённая, без резко выраженного стержневого корня, при сильных, заглублённых на концах боковых корнях, наличие которых обеспечивает ветроустойчивость дерева. Иногда наблюдается укоренение соприкасающихся с почвой ветвей.

Лиственница — очень светолюбивое дерево, в затенении не возобновляется и не растёт. Устойчива к заморозкам, на севере выдерживает температуры до −60 °C.

В России произрастает около двух десятков видов и гибридных пород лиственницы, самые известные — это лиственница сибирская и лиственница даурская. Растут лиственницы и в Северной Европе, и на Американском континенте, как в диком, так и в культивируемом виде.

Из лиственницы путем подсочки добывают высококачественный терпентин (живицу) , в состав которой входят эфирное масло и канифоль (твердая смола), почти полностью состоящая из абиетиновой кислоты.

В практической медицинe применяют эфирное масло лиственницы, или скипидар, как наружное отвлекающее и раздражающее средство при ревматизме, миозите, подагре, невралгии, люмбаго, ишиалгии—в чистом виде, либо в составе мазей и пластырей. В виде ингаляций скипидар применяют при бронхитах, бронхоэктазии, абсцессах и гангрене легких, катаре верхних дыхательных путей, как антимикробное и дезодорирующее средство. При приеме внутрь следует учитывать, что скипидар обладает раздражающим действием на почки, мочевыводящие пути.

Хвоя лиственниц содержит эфирное масло, состоящее из пинена, борнаола и борнилацетата, аскорбиновую кислоту, клеящее вещество; кора—дубильные вещества, камедь, катехины, флавонолы, антоцианы, органические кислоты.

Отвары из хвои рекомендуют как сильное противоцинготное средство. Хвою можно собирать в течение всего лета, но наиболее эффективна она в конце июня и в конце августа, когда содержание аскорбиновой кислоты резко повышается.

В народной медицине горячие настои из коры и хвойных побегов рекомендуют от грыжи, а настой хвои—oт гиперменореи. Скипидарные компрессы, покрытые горячей грелкой, применяют при радикулите, ишиасе. При зубной боли скипидарный компресс накладывают на щеку, против пораженного зуба. Камедь и лиственничный клей использует как обволакивающее при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Ванны из настоя свежих веток полезны при ревматизме и подагре.

В лиственничной коре содержится до 18 % таннидов. Буровато-розовая краска из коры — стойкий краситель для тканей и шкур.

В медицинской практике применяют также камедь лиственницы, которую собирают из подгоревших стволов на бывших лесных пожарах. Ее используют в качестве эмульгатора при изготовлении эмульсионных лекарственных форм взамен гуммиарабика.

В народной медицине заготовляют и используют так называемую лиственничную «бумагу» — слой, расположенный между корой и древесиной. Этот продукт используется обычно при нарывах, фурункулах, порезах.

Еще один интереснейший лекарственный продукт лиственницы — сера (затвердевшая смола), которую собирают преимущественно со старых деревьев — это смолистые выделения лиственницы из естественных трещин, морозобоин или искусственных надрезов, затвердевшие прямо на дереве под действием солнца, ветра и других факторов, причем процесс созревания серы на стволах деревьев длится несколько лет. Эти выделения вместе с остатками коры, а иногда и древесины собирают и затем варят. При этом собранный материал помещают в мешочки из рыхлой ткани или сетки и погружают в котел с водой, добавляя к мешочку груз, чтобы последний не всплывал. При нагревании «сера» вытапливается и всплывает на поверхность, а механические примеси остаются в мешочке на дне. После охлаждения котла «серу», затвердевшую на поверхности воды, снимают, раскатывают в брикеты, палочки или куски другой формы. Такую серу жуют подобно жевательной резинке. Она способствует укреплению зубов, очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов, на которые действует губительно, способствует некоторому возбуждению аппетита и улучшению пищеварения.

fitoapteka.org