Легирующие элементы. Легирующие элементы стали. Влияние легирующих элементов. Назначение легирующих элементов. Хромансиль.

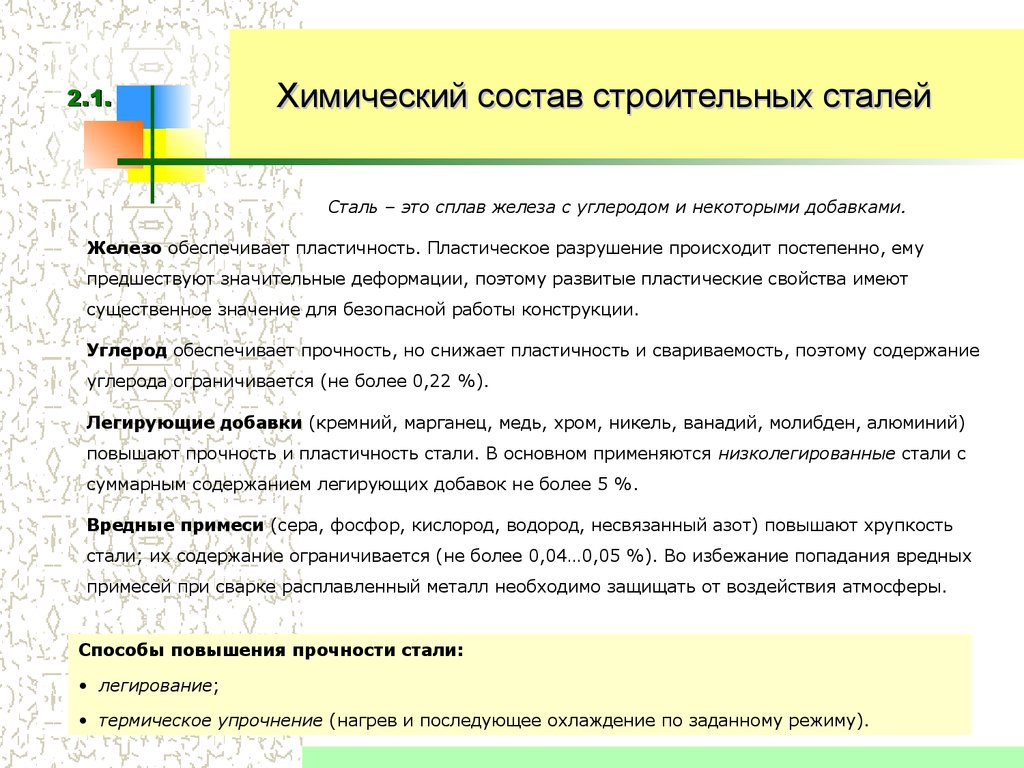

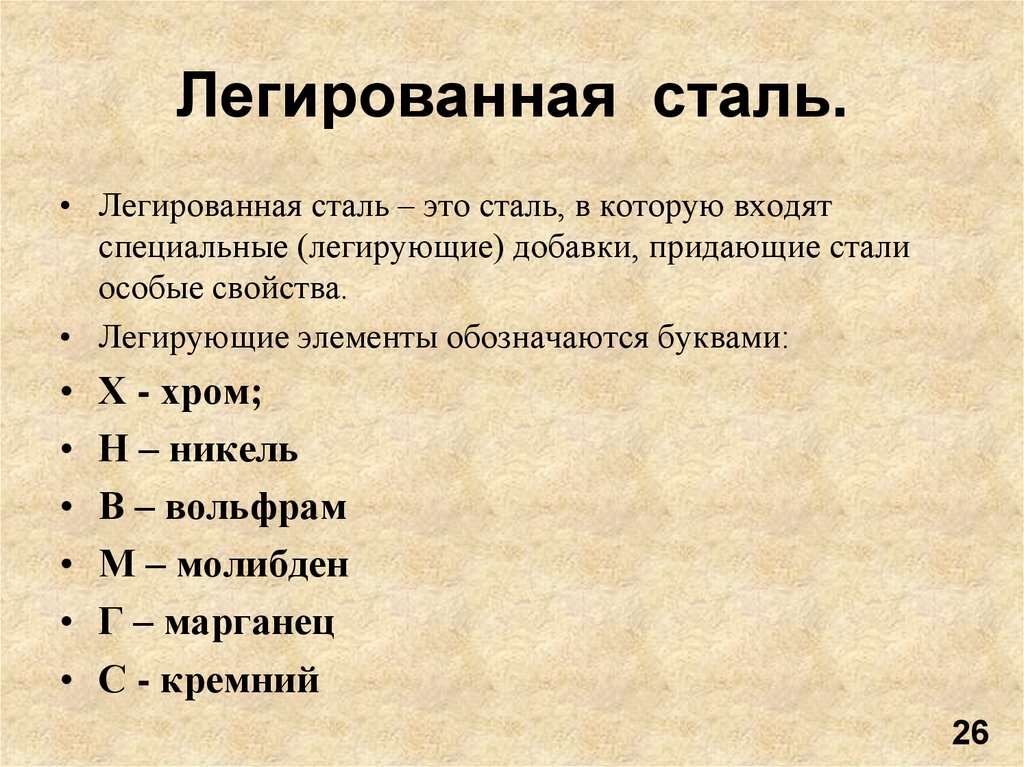

Легирующие элементы – химические элементы, специально вводимые в сталь для получения заданных свойств. Улучшают механические, физические и химические свойства основного материала.

Маркировка сталей. Маркировка углеродистых сталей. Маркировка легированных сталей. Маркировка инструментальных сталей.

Легированные стали. Классификация легированных сталей. Классификация легированных сталей по микроструктуре. Маркировка легированных сталей.

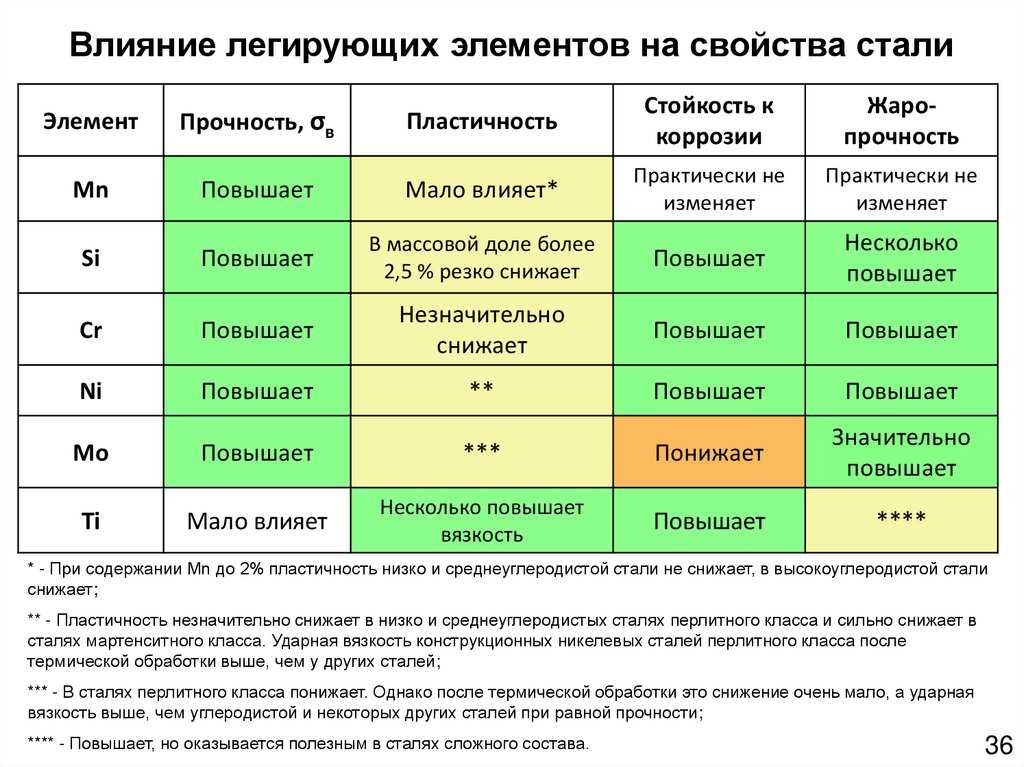

Основным легирующим элементом является хром (0,8…1,2)%. Он повышает прокаливаемость, способствует получению высокой и равномерной твердости стали. Порог хладоломкости хромистых сталей — (0…-100)oС.

Влияние углерода на сталь. Влияние углерода на свойства стали.

Влияние примесей на свойства. Влияние примесей на свойства сталей. Красноломкость. Флокены.

Красноломкость. Флокены.

Дополнительные легирующие элементы:

- Марганец – увеличивает прокаливаемость, однако содействует росту зерна, и повышает порог хладоломкости до (+40…-60)oС.

- Титан (см. Титан и его сплавы) (~0,1%) вводят для измельчения зерна в хромомарганцевой стали.

- Введение молибдена (0,15…0,46%) в хромистые стали увеличивает прокаливаемость, снижает порог хладоломкости до –20…-120oС. Молибден увеличивает статическую, динамическую и усталостную прочность стали, устраняет склонность к внутреннему окислению. Кроме того, молибден снижает склонность к отпускной хрупкости сталей, содержащих никель.

- Ванадий в количестве (0.

1…0.3) % в хромистых сталях измельчает зерно и повышает прочность и вязкость.

1…0.3) % в хромистых сталях измельчает зерно и повышает прочность и вязкость. - Введение в хромистые стали никеля, значительно повышает прочность и прокаливаемость, понижает порог хладоломкости, но при этом повышает склонность к отпускной хрупкости (этот недостаток компенсируется введением в сталь молибдена). Хромоникелевые стали, обладают наилучшим комплексом свойств. Однако никель является дефицитным, и применение таких сталей ограничено.Значительное количество никеля можно заменить медью, это не приводит к снижению вязкости.

При легировании хромомарганцевых сталей кремнием получают, стали – хромансиль (20ХГС, 30ХГСА). Стали обладают хорошим сочетанием прочности и вязкости, хорошо свариваются, штампуются и обрабатываются резанием.Кремний повышает ударную вязкость и температурный запас вязкости.

Добавка свинца, кальция – улучшает обрабатываемость резанием. Применение упрочнения термической обработки улучшает комплекс механических свойств.

Усталостная прочность. Предел выносливости. Живучесть материалов.

Ударная вязкость. Определение ударной вязкости. Испытания на ударную вязкость.

Распределение легирующих элементов в стали.

Легирующие элементы растворяются в основных фазах железоуглеродистых сплавов ( феррит, аустенит, цементит), или образуют специальные карбиды. Растворение легирующих элементов в Feα происходит в результате замещения атомов железа атомами этих элементов. Эти атомы создают в решетке напряжения, которые вызывают изменение ее периода. Изменение размеров решетки вызывает изменение свойств феррита – прочность повышается, пластичность уменьшается. Хром, молибден и вольфрам упрочняют меньше, чем никель, кремний и марганец. Молибден и вольфрам, а также кремний и марганец в определенных количествах, снижают вязкость.

Компоненты железоуглеродистых сплавов. Фазы железоуглеродистых сплавов.

В сталях карбиды образуются металлами, расположенными в таблице Менделеева левее железа (хром, ванадий, титан), которые имеют менее достроенную d – электронную полосу.

В процессе карбидообразования углерод отдает свои валентные электроны на заполнение d – электронной полосы атома металла, тогда как у металла валентные электроны образуют металлическую связь, обуславливающую металлические свойства карбидов.

При соотношении атомных радиусов углерода и металла более 0,59 образуются типичные химические соединения: Fe3C, Mn3C, Cr23C6, Cr7C3, Fe3W3C – которые имеют сложную кристаллическую решетку и при нагреве растворяются в аустените.

При соотношении атомных радиусов углерода и металла менее 0,59 образуются фазы внедрения: Mo2C, WC, VC, TiC, TaC, W2C – которые имеют простую кристаллическую решетку и трудно растворяются в аустените.

Все карбиды обладают высокой твердостью и температурой плавления.

ЛЕГИРОВАНИЕ • Большая российская энциклопедия

ЛЕГИ́РОВАНИЕ (нем. legieren – сплавлять, от лат. ligo – связывать, соединять), введение добавок (легирующих элементов) в металлы и сплавы для придания им определённых физич., химич. или механич. свойств. Подвергнутые Л. материалы называются легированными (напр., легированная сталь). Для Л. используют металлы, неметаллы ($\ce{С, S, P, Si, В}$ и др.) и вспомогат. сплавы, содержащие легирующий элемент, – ферросплавы и лигатуры. Осн. легирующие элементы в сталях и чугунах – $\ce{Сr, Ni, Mn, Si, Mo, W, V, Ti}$; в алюминиевых сплавах – $\ce{Si, Mn, Mg, Cu, Zn, Li}$; в магниевых сплавах – $\ce{Al, Mn, Zn, Zr, Cd}$; в медных сплавах – $\ce{Al, Mn, Fe, Ni, Zn, Pb, Be, Si, P}$; в никелевых сплавах – $\ce{Cr, Co, Ti, Al, W, Mo, V}$; в титановых сплавах – $\ce{Al, Zr, Mo, V, Сr}$. Легирующие элементы целенаправленно вводятся в металл (сплав) в определённом количестве, в отличие от примесей, которые попадают из исходного сырья или из-за особенностей производств.

ligo – связывать, соединять), введение добавок (легирующих элементов) в металлы и сплавы для придания им определённых физич., химич. или механич. свойств. Подвергнутые Л. материалы называются легированными (напр., легированная сталь). Для Л. используют металлы, неметаллы ($\ce{С, S, P, Si, В}$ и др.) и вспомогат. сплавы, содержащие легирующий элемент, – ферросплавы и лигатуры. Осн. легирующие элементы в сталях и чугунах – $\ce{Сr, Ni, Mn, Si, Mo, W, V, Ti}$; в алюминиевых сплавах – $\ce{Si, Mn, Mg, Cu, Zn, Li}$; в магниевых сплавах – $\ce{Al, Mn, Zn, Zr, Cd}$; в медных сплавах – $\ce{Al, Mn, Fe, Ni, Zn, Pb, Be, Si, P}$; в никелевых сплавах – $\ce{Cr, Co, Ti, Al, W, Mo, V}$; в титановых сплавах – $\ce{Al, Zr, Mo, V, Сr}$. Легирующие элементы целенаправленно вводятся в металл (сплав) в определённом количестве, в отличие от примесей, которые попадают из исходного сырья или из-за особенностей производств. процесса и не могут быть удалены процессами рафинирования.

процесса и не могут быть удалены процессами рафинирования.

При Л. металлов и сплавов могут образовываться твёрдые растворы, разл. фазы, интерметаллиды, карбиды, нитриды, оксиды, сульфиды, бориды и др. соединения легирующих элементов с основой сплава или между собой. В результате Л. существенно меняются как физико-химич. характеристики исходного металла или сплава, так и электронная структура. Легирующие элементы влияют на темп-ру плавления, область существования полиморфных модификаций и кинетику фазовых превращений, характер дефектов кристаллич. решётки, дислокац. структуру (затрудняется движение дислокаций), а также на формирование зёрен и тонкой кристаллич. структуры, жаростойкость и коррозионную стойкость, технологические (напр., свариваемость, шлифуемость, обрабатываемость резанием) и др. свойства сплавов. Л. несколькими элементами, определённое содержание и соотношение которых позволяет получить требуемый комплекс свойств, называется комплексным Л., а сплавы – соответственно комплексно-легированными. Напр., в результате Л. аустенитной хромоникелевой стали вольфрамом её жаропрочность возрастает в 2–3 раза, а при совместном использовании $\ce{W, Ti}$ и др. элементов – в 10 раз.

несколькими элементами, определённое содержание и соотношение которых позволяет получить требуемый комплекс свойств, называется комплексным Л., а сплавы – соответственно комплексно-легированными. Напр., в результате Л. аустенитной хромоникелевой стали вольфрамом её жаропрочность возрастает в 2–3 раза, а при совместном использовании $\ce{W, Ti}$ и др. элементов – в 10 раз.

Различают (условно) собственно Л., микролегирование и модифицирование. При собственно Л. в сплав вводят от 0,2% и более (по массе) легирующего элемента, при микролегировании – обычно до 0,1%, при модифицировании – меньше (или столько же), чем при микролегировании. Однако микролегирование и модифицирование оказывают разл. воздействие на структуру и свойства сплавов. Микролегирование эффективно влияет на строение и энергетич. состояние границ зёрен, при этом предполагается, что в сплаве будут реализованы два механизма упрочнения – благодаря Л. твёрдого раствора и в результате дисперсионного твердения. Модифицирование способствует в процессе кристаллизации измельчению структуры, изменению геометрич. формы, размеров и распределения неметаллич. включений, изменению формы эвтектич. выделений, в целом улучшая механич. свойства. Для микролегирования используют элементы, обладающие заметной растворимостью в твёрдом состоянии (более 0,1 атомного %), для модифицирования обычно служат элементы с меньшей растворимостью.

твёрдого раствора и в результате дисперсионного твердения. Модифицирование способствует в процессе кристаллизации измельчению структуры, изменению геометрич. формы, размеров и распределения неметаллич. включений, изменению формы эвтектич. выделений, в целом улучшая механич. свойства. Для микролегирования используют элементы, обладающие заметной растворимостью в твёрдом состоянии (более 0,1 атомного %), для модифицирования обычно служат элементы с меньшей растворимостью.

Л. подразделяют на объёмное и поверхностное. При объёмном Л. легирующий элемент распределён во всём объёме металла, при поверхностном – сосредоточен на поверхности металла. Осн. способ объёмного Л. – сплавление осн. металла сплава с легирующими элементами в печах (конвертеры, дуговые, индукционные, плазменные, электронно-лучевые и др. печи). При этом возможны большие потери активных элементов ($\ce{Mg, Cr, Mo, Ti}$ и др.), взаимодействующих с $\ce{O2}$ или $\ce{N2}$. С целью уменьшения потерь при выплавке и обеспечения более равномерного распределения легирующего элемента в расплаве (в объёме жидкой ванны) используют лигатуры и ферросплавы. Среди др. способов объёмного Л. широко применяют механич. Л., совместное восстановление, электролиз, плазмохимические реакции. Поверхностное Л. осуществляют в слое до 1–2 мм и используют для создания особых свойств на поверхности изделия. В основе большинства процессов (в сочетании с термич. обработкой) лежит диффузионное насыщение из газовой или жидкой (напр., цементация) фазы, химическое осаждение из газовой фазы. К таким процессам относят алитирование (насыщающий элемент $\ce{Al}$), азотирование ($\ce{N}$, борирование ($\ce{B}$) и др.

При этом возможны большие потери активных элементов ($\ce{Mg, Cr, Mo, Ti}$ и др.), взаимодействующих с $\ce{O2}$ или $\ce{N2}$. С целью уменьшения потерь при выплавке и обеспечения более равномерного распределения легирующего элемента в расплаве (в объёме жидкой ванны) используют лигатуры и ферросплавы. Среди др. способов объёмного Л. широко применяют механич. Л., совместное восстановление, электролиз, плазмохимические реакции. Поверхностное Л. осуществляют в слое до 1–2 мм и используют для создания особых свойств на поверхности изделия. В основе большинства процессов (в сочетании с термич. обработкой) лежит диффузионное насыщение из газовой или жидкой (напр., цементация) фазы, химическое осаждение из газовой фазы. К таким процессам относят алитирование (насыщающий элемент $\ce{Al}$), азотирование ($\ce{N}$, борирование ($\ce{B}$) и др. По твердофазному методу на поверхность металла наносят легирующий элемент или сплав в виде слоя нужной толщины, далее к.-л. источником энергии (лазерное облучение, плазменная горелка и др.) поверхность оплавляется и на ней образуется новый сплав.

По твердофазному методу на поверхность металла наносят легирующий элемент или сплав в виде слоя нужной толщины, далее к.-л. источником энергии (лазерное облучение, плазменная горелка и др.) поверхность оплавляется и на ней образуется новый сплав.

Особое место среди методов Л. занимает ионная имплантация, основанная на бомбардировке поверхности металла (или полупроводника) в вакууме потоком ионов к.-л. элемента. С помощью ионной имплантации производят материалы с равномерным распределением не растворяющихся друг в друге элементов и т. о. получают структуры, которые нельзя получить никакими др. способами; наиболее широко используется для легирования полупроводников.

Л. применялось уже в глубокой древности (о чём свидетельствуют исследования образцов холодного оружия, найденного при археологич. раскопках), в России – с 1830-х гг. Широкое пром. значение Л. получило в годы 1-й мировой войны, когда для воен. целей (изготовления арт. орудий, корабельной брони) потребовалось большое количество хромоникелевой, молибденовой и др. сталей.

Широкое пром. значение Л. получило в годы 1-й мировой войны, когда для воен. целей (изготовления арт. орудий, корабельной брони) потребовалось большое количество хромоникелевой, молибденовой и др. сталей.

Допант — Энергетическое образование

Энергетическое образованиеМеню навигации

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

ИНДЕКС

Поиск

Легирование — это практика введения очень небольших количеств определенных посторонних атомов в кристаллическую решетку полупроводника для изменения его электрических свойств. Эти чужеродные атомы называются примеси . Часто они добавляют в полупроводник носители заряда, создавая либо избыток, либо недостаток электронов вокруг чужеродного атома.

Легирование N-типа

Рис. 1. Упрощенная схема полупроводника n-типа. [3] Только четыре валентных электрона атома фосфора используются для связи, оставляя один свободный электрон.

Добавление атомов с большим числом валентных электронов, чем у кремния, в решетку кремния приводит к созданию свободных электронов. Поскольку кремний имеет четыре валентных электрона, наиболее распространенными примесями n-типа являются атомы с пятью валентными электронами, такие как фосфор, сурьма и мышьяк. Когда эти атомы включаются в решетку кремния, четыре валентных электрона используются для связи с окружающими атомами кремния, оставляя один валентный электрон свободным для перемещения в зону проводимости (см. рис. 1). [4] Легирование N-типа поэтому резко увеличивает электропроводность полупроводника за счет увеличения количества свободных носителей заряда. [5]

[5]

Легирование p-типа

Рис. 2. Упрощенная схема полупроводника p-типа, легированного бором. [3] Обратите внимание на отсутствующий электрон с правой стороны атома бора. Этот недостаток представляет собой «дыру».

Когда атом с одним валентным электроном меньше, чем у кремния, добавляется в кремниевую решетку, создается дефицит электронов (см. рис. 2). Эти недостатки часто называют «дырами». [6] Эти дырки легко принимают свободные электроны и дополняют полупроводники n-типа, поскольку избыточные электроны n-типа могут быть поглощены p-типом. Это свойство является неотъемлемой частью p-n перехода, жизненно важного компонента в работе диода. Легирующие примеси P-типа имеют три валентных электрона и включают бор, алюминий и галлий.

Дополнительную информацию о легировании полупроводников см. в гиперфизике.

Для дополнительной информации

Для получения дополнительной информации см. соответствующие страницы ниже:

- Проводник

- Металл

- Фотогальванический элемент

- Адаптер переменного тока в постоянный

- Или исследуйте случайную страницу!

Ссылки

- ↑ Легирование полупроводников [Онлайн].

Доступно: http://www.mrl.ucsb.edu/~seshadri/old/MATRL100A/class12.pdf

Доступно: http://www.mrl.ucsb.edu/~seshadri/old/MATRL100A/class12.pdf - ↑ Полупроводники и легирование [Онлайн]. Доступно: https://www.pa.msu.edu/courses/1997spring/PHY232/lectures/semiconductors/semiconductors.html

- ↑ 3.0 3.1 Это изображение было создано частью группы Energy Education.

- ↑ Допинг [Онлайн]. Доступно: http://www.pveducation.org/pvcdrom/pn-junction/doping

- ↑ N-type Semiconductor [Онлайн]. Доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/dope.html#c3

- ↑ P-type Semiconductor [Онлайн]. Доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/dope.html#c4

- ↑ Легирование полупроводников [Онлайн]. Доступно: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/solids/dope.html

Легирование: n- и p-полупроводники. Основы. Технология полупроводников от А до Я

- Deutsch

- Скачать в формате PDF

- Легирование

- n-легирование

- p-легирование

- Электронная зонная структура в легированных полупроводниках

Легирование означает введение примесей в полупроводниковый кристалл с определенной модификацией проводимости.

Легирующая добавка интегрируется в структуру решетки полупроводникового кристалла, количество внешних электронов определяет тип легирования. Элементы с 3 валентными электронами используются для легирования p-типа, 5-значные элементы для n-легирования. Проводимость преднамеренно загрязненного кристалла кремния можно увеличить в 10 9 раз.0019 6 .

Пятивалентная примесь имеет на один внешний электрон больше, чем атомы кремния. Четыре внешних электрона соединяются с одним атомом кремния, а пятый электрон свободен в движении и служит носителем заряда. Этот свободный электрон требует гораздо меньше энергии для подъема из валентной зоны в зону проводимости, чем электроны, которые вызывают собственную проводимость кремния.

Легирующие примеси заряжены положительно за счет потери отрицательных носителей заряда и встроены в решетку, двигаться могут только отрицательные электроны. Легированные полуметаллы, проводимость которых основана на свободных (отрицательных) электронах, относятся к n-типу или n-легированным. Из-за большего количества свободных электронов они также называются основными носителями заряда, а свободные подвижные дырки называются неосновными носителями заряда.

n-легирование фосфором

Мышьяк используется в качестве альтернативы фосфору, так как его коэффициент диффузии ниже. Это означает, что диффузия примеси во время последующих процессов меньше, чем у фосфора, и, таким образом, мышьяк остается в том положении, в котором он был первоначально введен в решетку.

В отличие от свободного электрона из-за легирования фосфором эффект трехвалентной легирующей примеси прямо противоположен. Трехвалентные примеси могут захватывать дополнительный внешний электрон, оставляя дырку в валентной зоне атомов кремния. Поэтому электроны в валентной зоне становятся подвижными. Дырки движутся в направлении, противоположном движению электронов. Энергия, необходимая для подъема электрона на энергетический уровень индия в качестве легирующей примеси, составляет всего 1 % энергии, необходимой для подъема валентного электрона кремния в зону проводимости.

Трехвалентные примеси могут захватывать дополнительный внешний электрон, оставляя дырку в валентной зоне атомов кремния. Поэтому электроны в валентной зоне становятся подвижными. Дырки движутся в направлении, противоположном движению электронов. Энергия, необходимая для подъема электрона на энергетический уровень индия в качестве легирующей примеси, составляет всего 1 % энергии, необходимой для подъема валентного электрона кремния в зону проводимости.

При включении электрона легирующая примесь заряжается отрицательно, такие примеси называются акцепторами (acceptare, лат. = прибавлять). Опять же, примесь закреплена в кристаллической решетке, двигаться могут только положительные заряды. Из-за положительных дырок эти полупроводники называются p-проводящими или p-легированными. По аналогии с n-легированными полупроводниками дырки являются основными носителями заряда, свободные электроны являются неосновными носителями заряда.

р-легирование бором

Легированные полупроводники электрически нейтральны. Термины легированные n- и p-типа относятся только к основным носителям заряда. Каждый положительный или отрицательный носитель заряда принадлежит фиксированной отрицательно или положительно заряженной легирующей примеси.

Термины легированные n- и p-типа относятся только к основным носителям заряда. Каждый положительный или отрицательный носитель заряда принадлежит фиксированной отрицательно или положительно заряженной легирующей примеси.

Полупроводники, легированные N и p, ведут себя примерно одинаково по отношению к протекающему току. С увеличением количества примесей в полупроводниковом кристалле увеличивается число носителей заряда. Здесь требуется только очень небольшое количество легирующих примесей. Слаболегированные кристаллы кремния содержат только 1 примесь на 1 000 000 000 атомов кремния, высоколегированные полупроводники, например, содержат 1 посторонний атом на 1000 атомов кремния.

При введении легирующей примеси с пятью внешними электронами в n-легированных полупроводниках электрон в кристалле не связан и, следовательно, может перемещаться с относительно небольшой энергией в зону проводимости. Таким образом, в n-легированных полупроводниках уровень энергии донора близок к краю зоны проводимости, ширина запрещенной зоны, которую необходимо преодолеть, очень мала.

1…0.3) % в хромистых сталях измельчает зерно и повышает прочность и вязкость.

1…0.3) % в хромистых сталях измельчает зерно и повышает прочность и вязкость. Доступно: http://www.mrl.ucsb.edu/~seshadri/old/MATRL100A/class12.pdf

Доступно: http://www.mrl.ucsb.edu/~seshadri/old/MATRL100A/class12.pdf