Зерноуборочный комбайн Википедия

Комбайн «Дон-1500» в Волгоградской области.

Комбайн Акрос-530

Комбайн «Дон-1500» в Волгоградской области.

Комбайн Акрос-530Зерноубо́рочный комба́йн — сложная зерноуборочная машина (жнея-молотилка), выполняющая последовательно непрерывным потоком и одновременно: срезание хлеба (то есть растения), подачу его к молотильному аппарату, обмолот зерна из колосьев, отделение его от вороха и прочих примесей, транспортировку чистого зерна в бункер и механическую выгрузку из него.

Одна из важнейших сельскохозяйственных машин, способная выполнять сразу несколько различных операций. Например, зерноуборочный комбайн срезает колосья, выбивает из колосков зёрна и очищает зёрна струёй воздуха. Сложная машина выполняет функции трёх простых — жатки, молотилки и веялки.

К зерноуборочным комбайнам выпускаются дополнительные приспособления, позволяющие собирать разные сельскохозяйственные культуры.

Родиной современного зерноуборочного комбайна являются США. В 1828 году S. Lane заявил первый патент на сложную комбинированную уборочную машину, которая одновременно срезала хлеб, обмолачивала его и очищала зерно от шелухи. Однако, эта машина построена не была.

Первым осуществленным комбайном нужно считать изобретённый Е. Briggs и E. G. Carpenter в 1836 году. Этот комбайн был смонтирован подобно повозке на 4-колёсном ходу; вращение молотильного барабана и привод в действие режущего аппарата осуществлялись передачей от 2 задних колес.

В том же 1836 году, несколько позднее, два изобретателя Н. Moore и J. Hascall получили патент на машину, которая по основным принципам рабочих процессов приближалась к конструкции комбайна современного типа. В 1854 году этот комбайн работал в Калифорнии и убрал 600 акров (около 240 га). До 1867 года работы по конструированию и созданию комбайнов проводились преимущественно в восточных штатах США.

В 1868 году А. Р. Власенко[1] построил комбайн в Российской империи.

Построенный в 1875 году в Калифорнии комбайн конструкции D. С. Peterson, нашёл себе значительно большее применение, чем комбайны других изобретателей.

В 1890 году заводским изготовлением комбайнов занимались уже 6 фирм (в том числе Holt (англ.)русск.), которые выпускали комбайны для продажи. Комбайны этого типа хотя и были очень близки в основном по принципиальной схеме к современным машинам, но резко отличались от последних своим оформлением. Все калифорнийские комбайны выполнялись, главным образом из дерева, имели большой захват режущего аппарата. Передвижение комбайна по полю осуществлялось, главным образом, лошадьми и мулами, которых требовалось до 40 голов, рабочие органы приводились в движение с помощью передач, от ходовых колес, а с 1889 — от специальной паровой машины. Все это приводило к чрезмерной громоздкости комбайнов и их вес иногда доходил до 15 т.

В конце 1880-х годов на Тихоокеанском побережье США работало около 600 комбайнов калифорнийского типа. В начале 1890-х годов с целью замены живой тяги механической в качестве двигательной силы начали применять паровые самоходы, от которых в дальнейшем перешли к тягачам-тракторам с двигателем внутреннего сгорания.

Первый комбайн фирмы Holt с 36-футовым (11 м) режущим аппаратом в комплекте со 120-сильным паровым самоходом с отдельным вспомогательным паровым двигателем на раме комбайна был выпущен в 1905 году. В 1907 году той же фирмой Holt на комбайн был установлен двигатель внутреннего сгорания.

| Годы | Производство | Продано в США | Экспортировано |

|---|---|---|---|

| 1914 | 30 | 30 | — |

| 1920 | 3627 | 2717 | 929 |

| 1923 | 4000 | н. д. | н. д. |

| 1924 | 5600 | н. д. | н. д. |

| 1925 | 5100 | н. д. | н. д. |

| 1926 | 11760 | 6277 | 4707 |

| 1927 | 18300 | 30 | н. д. |

| 1928 | ~27800 | 21000 | 6800 |

| 1929 | 36900 | н. д. | ~6800 |

| 1930 | 24400 | н. д. | н. д. |

| 1931 | 5801 | н. д. | н. д. |

| 1932 | 4000 | н. д. | н. д. |

| 1933 | 300 | н. д. | 405 |

| 1935 | 4000 | 6000 | 500 (1934) |

Применение в последующие годы более надежных материалов, совершенных механизмов и лёгких бензиновых двигателей с большим числом оборотов значительно снизило вес комбайна, уменьшило их стоимость и сделало их более доступными для применения в сельском хозяйстве. Однако, эта совершенная машина, несмотря на её громадные преимущества, стала достоянием только крупных хозяйств США, массе же мелких фермеров приобретение и применение комбайнов было недоступно.

Только с 1926 года началось относительно широкое внедрение комбайнов в сельскохозяйственном производстве США. Развитие зернового хозяйства США и высокие цены на хлеб при дороговизне рабочих рук в сельском хозяйстве влияли как на развитие производства комбайнов, так и на их внедрение.

Тем не менее расцвет комбайностроения в США продолжался всего несколько лет. В это время в США лишь 14—15 % фермерских хозяйств использовали комбайны. Фермерами Канады в 1928 году было куплено 3657 комбайнов. В 1929 году — 3295, в 1930—1614, а в 1931 — всего 178. Мировой экономический кризис очень сильно сказался на экспорте пшеницы и на производстве комбайнов.

Производство комбайнов, доходившее в 1929 до 37 тыс. в год, упало в 1933 до 300 шт.; многие фирмы совершенно прекратили выпуск комбайнов. Попытки внедрения комбайнов в мелкие фермерские хозяйства — главным образом, за счет выпуска небольших комбайнов с шириной захвата до 1,5 м — вызвали лишь незначительный рост производства комбайнов.

По данным на 1930 в США насчитывалось 60 803 комбайнов, а к 1936 их число увеличилось до 70 тыс. В 1930 комбайнизацией было охвачено менее 1 % фермерских хозяйств США. Ещё меньше комбайнов в других странах: так, к 1936 в Канаде их было всего 10 500, в Аргентине — 24 800. В европейских странах число комбайнов было незначительно.

Комбайны в СССР и России

В Россию первый комбайн был завезён фирмой Holt (англ.)русск. в 1913 году на Киевскую сельскохозяйственную выставку. Это была деревянная конструкция на одноленточном гусеничном ходу с 14-футовым (4,27 м) захватом режущего аппарата и бензиновым мотором для одновременного приведения в действие механизмов и передвижения самой машины. Комбайн испытывался на Акимовской машиноиспытательной станции, дал относительно хорошие показатели работы. Но применения в условиях сельского хозяйства России не нашёл — в 1914 году началась Первая мировая война.

Вновь к комбайну возвращаются уже в СССР. В связи с организацией крупного товарного производства в зерновых совхозах СССР в период с 1929 по 1931 организует массовый импорт комбайнов из США. Первые американские комбайны в совхозе «Гигант» блестяще выдержали испытания.

Прицепные зерноуборочные комбайны на полях СССР, 1930-е годы Прицепной зерноуборочный комбайн на марке СССР января 1941 года (ЦФА [ИТЦ «Марка»] № 784). Сюжет марки основан на фотоснимке в журнале «Советское фото», № 3, 1939 г.[2]Одновременно с импортом развертывается собственное производство. В начале 1930 года первенец советского комбайностроения завод «Коммунар» в Запорожье выпустил первые 10 советских комбайнов Коммунар, к концу года общее число произведенных комбайнов достигло 347. С 1931 года начал выпуск комбайнов Ростовский завод имени Сталина «Ростсельмаш» (комбайн «Сталинец»), в 1932 году приступил к производству завод им. Шеболдаева в Саратове (СКЗ — «Саркомбайн», ныне Саратовский авиационный завод), которые были однотипны и работали по одному принципу, в то же время у «Сталинца» был больший рабочий захват (6,1 м) и некоторые конструктивные отличия. На «Коммунар» и «СКЗ» ставился бензиновый двигатель автомобильного типа ГАЗ, приспособленный для работы на комбайнах НАТИ и носящий название ФОРД-НАТИ, мощностю 28 л. с. На «Сталинец» устанавливался керосиновый двигатель тракторов СТЗ и ХТЗ мощностью 30 л. с. Передвижение по полю осуществлялось с помощью тракторов СТЗ, ХТЗ и «Сталинец» Челябинского тракторного завода. С тракторами «Сталинец» ЧТЗ комбайны работали по 2 в сцепке.

Все они были не приспособлены для уборки влажного хлеба, в связи с этим в 1936 году Люберецкий завод имени Ухтомского приступил к выпуску северного комбайна конструкции советских изобретателей Ю. Я. Анвельта и М. И. Григорьева — СКАГ-5А (северный комбайн Анвельта—Григорьева 5-й модели), который был приспособлен для уборки влажного хлеба на небольших площадях.

| Годы | Производство | МТС | Совхозах НКСХ |

|---|---|---|---|

| 1930 | 347 | — | — |

| 1931 | 3548 | 7 | 1741 |

| 1932 | 10010 | 109 | 6343 |

| 1933 | 8578 | 2244 | 11886 |

| 1934 | 8289 | 10531 | 13434 |

| 1935 | 20169 | 15207 | 15522 |

| 1936 | 42545 | 29861 | 29900 |

| 1937 | 44000 | 67683 | 33740 |

Благодаря собственному производству уже к 1935 году зерновые совхозы убирали комбайнами 97,1 % площадей. В уборочную кампанию 1937 года в СССР было уже около 120 тысяч комбайнов, собравших 39,2 % зерновых колосовых, обеспечив тем самым значительное снижение потерь при уборке, которое достигало 25 % при использовании лобогреек, даже несмотря на многочисленные ограничения в работе и наличие конструктивных недостатков.

После Великой Отечественной войны в СССР были произведены крупные научные исследования, существенно обогатившие теорию зерноуборочного комбайна. В частности была детально исследована роль отбойного битера и соломотряса в процессе сепарации зерна, что позволило существенно повысить эффективность работы указанных узлов. Были произведены исследования аэродинамических свойств грубого вороха, что позволило существенно улучшить эффективность очистки зерна. На основании указанных достижений в 60-е годы были разработаны проекты высокопроизводительных (для тех лет) комбайнов типов СК-5 и СК-6.

Первыми самоходными зерноуборочными комбайнами в СССР были С-4, выпуск которых начался в 1947 году. В 1956 году появились самоходные комбайны СК-3, в 1962 году — СК-4, а в 1969 году — СКД-5 «Сибиряк»

С 1970 года заводом «Ростсельмаш» выпускается комбайн СК-5 «Нива», а Таганрогским комбайновым заводом комбайн СК-6-II «Колос».

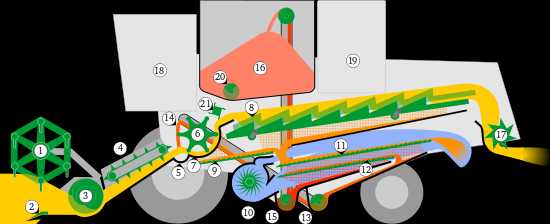

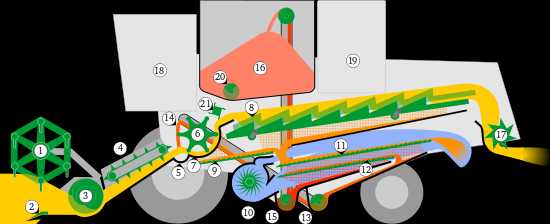

Устройство зерноуборочного комбайна

- Основные части зерноуборочного комбайна

- Мотовило

- Режущий аппарат

- Шнек

- Наклонная камера с транспортёром

- Камнеуловитель

- Молотильный барабан

- Дека

- Соломотряс

- Транспортная доска

- Вентилятор

- Решето половы

- Колосовое решето

- Колосовый шнек

- Возврат колосков

- Зерновой шнек

- Бункер для зерна

- Измельчитель соломы

- Кабина управления

- Двигатель

- Разгрузочный шнек

- Отбойный битер

Стебли, срезанные режущим аппаратом (2) с помощью мотовила (1) направляются на платформу жатки, где шнек (3) транспортирует срезанную хлебную массу к центру жатки и пальцами, которые имеются в центральной части, проталкивает в наклонную камеру (4), где имеется транспортёр, подающий стебли в приёмную камеру молотилки. В корпусе комбайна перед молотильным барабаном (6) имеется камнеуловитель (5), в который из хлебной массы выпадают камни. Молотильный барабан производит обмолот колосьев, вымолоченное зерно, полова и мелкие примеси просыпаются сквозь деку (7) на транспортирующую решётку (9). Солома и оставшиеся в ней невымолоченные колосья выбрасывается на клавиши соломотряса (8), где за счёт вибрации и возвратно-поступательного движения клавиш, а также их специальной конструкции происходит отделение зерна от соломы которое просыпается на решето (11) (грохот). Вентилятором (10) под решето подаётся воздух для очистки зерна от лёгких примесей, более тяжёлые примеси отделяются за счёт вибрации решета. Солома по соломотрясу поступает в измельчитель (17) или копнитель (на схеме отсутствует, устанавливается вместо измельчителя). Также солома может выкладываться за комбайном в валок без измельчения для последующего её сбора с помощью пресс-подборщиков. Очищенное зерно ссыпается в камеру зернового шнека (15) который подаёт зерно в бункер (16). Недомолоченные колосья по решетке поступают на поддон, по которому они ссыпаются в колосовой шнек (13), возвращающий колосья в молотильный барабан[3].

Существуют также так называемые роторные комбайны. В них в отличие от классического комбайна вместо молотильного барабана, отбойного битера и соломотряса установлен продольный ротор. Данное решение позволяет увеличить производительность и уменьшить потери зерна, однако требует более мощного двигателя и хуже работает при большой влажности. Наиболее рационально использовать роторные комбайны на полях с большой урожайностью[4].

Наряду с традиционной жаткой, содержащей режущий аппарат, зерноуборочные комбайны могут быть агрегатированы жатками очёсывающего типа. Это позволяет существенно увеличить производительность комбайна при уборке колосовых и метёлочных зерновых культур при определённых условиях[5].

Зерновой комбайн модифицируется для работы в различных условиях и под уборку определённых видов зерна. Адаптация может производиться за счет применения специальных насадок либо выпуском отдельной модели. Для работы на почвах повышенной влажности, в частности, при уборке риса, на комбайне вместо колёсного применяется гусеничный тип шасси. Для повышения производительности, снижения потерь зерна, а также при работе с труднообмолачиваемыми или легкоповреждаемыми культурами, применяются двойные молотильные аппараты, в том числе с различными типами первой и второй молотилок. Основной тип двигателя, применяемый на комбайнах, — дизельный, который обеспечивает как движение, так и работу внутренних систем. Управление рабочими органами осуществляется с помощью гидравлической системы[3].

Современные комбайны наряду с функцией обмолота зерновых культур, обладают прочной конструкцией, выравнивающей системой для склонов, большой вместимостью бункера для зерна, скоростной разгрузкой и лучшей производительностью. К особенностям современных комбайнов относят повышенный уровень комфорта для пилота-комбайнера: цветной монитор в кабине с возможностью коммуникации с отдельными системами комбайна, управление интенсивной каскадной очисткой, контроль над возвратом, измельчением и широким разбрасыванием соломы и половы несколькими режимами, управление точной подачей топлива, низкий уровень шума в кабине, мощная система охлаждения, полный обзор поля за счёт прозрачных стенок кабины, а также высокоточный датчик урожайности, датчик влажности, создание карт урожайности на основе дифференциальной глобальной системы позиционирования (DGPS), программное обеспечение для настольных систем и услуги по его поддержке, лазерная система SmartSteer™ ведения комбайна на «автопилоте», параллельный проход от ряда к ряду с точностью до 1-2 см, решения для интегрированной системы управления (датчики и регуляторы)[6].

См. также

Примечания

Источники

wikiredia.ru

Зернозбиральний комбайн — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Сучасний широкозахватний комбайн фірми CASE У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Комбайн. Вигляд жатки комбайна Дека роторного комбайна Case 5088Зернозбиральний комбайн — складна зернозбиральна машина, що виконує послідовно безперервним потоком і водночас: зрізання хліба, подання його до молотильного апарату, обмолот зерна з колосся, відділення його від купи й інших домішок, транспортування чистого зерна в бункер і механічне вивантаження з нього.

Одна з найважливіших сільськогосподарських машин, що здатна виконувати відразу кілька різних операцій. Наприклад, зернозбиральний комбайн зрізає колоски, вибиває з колосків зерна і очищує зерна струменем повітря. Складна машина виконує функції трьох простих — жатки, молотарки та віялки.

До зернозбиральних комбайнів випускаються додаткові пристосування, що дозволяють збирати різні сільськогосподарські культури.

uk.wikipedia.org

Зерноуборочный комбайн — Википедия

Комбайн «Дон-1500» в Волгоградской области.

Комбайн Акрос-530

Комбайн «Дон-1500» в Волгоградской области.

Комбайн Акрос-530Зерноубо́рочный комба́йн — сложная зерноуборочная машина (жнея-молотилка), выполняющая последовательно непрерывным потоком и одновременно: срезание хлеба (то есть растения), подачу его к молотильному аппарату, обмолот зерна из колосьев, отделение его от вороха и прочих примесей, транспортировку чистого зерна в бункер и механическую выгрузку из него.

Одна из важнейших сельскохозяйственных машин, способная выполнять сразу несколько различных операций. Например, зерноуборочный комбайн срезает колосья, выбивает из колосков зёрна и очищает зёрна струёй воздуха. Сложная машина выполняет функции трёх простых — жатки, молотилки и веялки.

К зерноуборочным комбайнам выпускаются дополнительные приспособления, позволяющие собирать разные сельскохозяйственные культуры.

Родиной современного зерноуборочного комбайна являются США. В 1828 году S. Lane заявил первый патент на сложную комбинированную уборочную машину, которая одновременно срезала хлеб, обмолачивала его и очищала зерно от шелухи. Однако, эта машина построена не была.

Первым осуществленным комбайном нужно считать изобретённый Е. Briggs и E. G. Carpenter в 1836 году. Этот комбайн был смонтирован подобно повозке на 4-колёсном ходу; вращение молотильного барабана и привод в действие режущего аппарата осуществлялись передачей от 2 задних колес.

В том же 1836 году, несколько позднее, два изобретателя Н. Moore и J. Hascall получили патент на машину, которая по основным принципам рабочих процессов приближалась к конструкции комбайна современного типа. В 1854 году этот комбайн работал в Калифорнии и убрал 600 акров (около 240 га). До 1867 года работы по конструированию и созданию комбайнов проводились преимущественно в восточных штатах США.

В 1868 году А. Р. Власенко[1] построил комбайн в Российской империи.

Построенный в 1875 году в Калифорнии комбайн конструкции D. С. Peterson, нашёл себе значительно большее применение, чем комбайны других изобретателей.

В 1890 году заводским изготовлением комбайнов занимались уже 6 фирм (в том числе Holt (англ.)русск.), которые выпускали комбайны для продажи. Комбайны этого типа хотя и были очень близки в основном по принципиальной схеме к современным машинам, но резко отличались от последних своим оформлением. Все калифорнийские комбайны выполнялись, главным образом из дерева, имели большой захват режущего аппарата. Передвижение комбайна по полю осуществлялось, главным образом, лошадьми и мулами, которых требовалось до 40 голов, рабочие органы приводились в движение с помощью передач, от ходовых колес, а с 1889 — от специальной паровой машины. Все это приводило к чрезмерной громоздкости комбайнов и их вес иногда доходил до 15 т.

В конце 1880-х годов на Тихоокеанском побережье США работало около 600 комбайнов калифорнийского типа. В начале 1890-х годов с целью замены живой тяги механической в качестве двигательной силы начали применять паровые самоходы, от которых в дальнейшем перешли к тягачам-тракторам с двигателем внутреннего сгорания.

Первый комбайн фирмы Holt с 36-футовым (11 м) режущим аппаратом в комплекте со 120-сильным паровым самоходом с отдельным вспомогательным паровым двигателем на раме комбайна был выпущен в 1905 году. В 1907 году той же фирмой Holt на комбайн был установлен двигатель внутреннего сгорания.

| Годы | Производство | Продано в США | Экспортировано |

|---|---|---|---|

| 1914 | 30 | 30 | — |

| 1920 | 3627 | 2717 | 929 |

| 1923 | 4000 | н. д. | н. д. |

| 1924 | 5600 | н. д. | н. д. |

| 1925 | 5100 | н. д. | н. д. |

| 1926 | 11760 | 6277 | 4707 |

| 1927 | 18300 | 30 | н. д. |

| 1928 | ~27800 | 21000 | 6800 |

| 1929 | 36900 | н. д. | ~6800 |

| 1930 | 24400 | н. д. | н. д. |

| 1931 | 5801 | н. д. | н. д. |

| 1932 | 4000 | н. д. | н. д. |

| 1933 | 300 | н. д. | 405 |

| 1935 | 4000 | 6000 | 500 (1934) |

Применение в последующие годы более надежных материалов, совершенных механизмов и лёгких бензиновых двигателей с большим числом оборотов значительно снизило вес комбайна, уменьшило их стоимость и сделало их более доступными для применения в сельском хозяйстве. Однако, эта совершенная машина, несмотря на её громадные преимущества, стала достоянием только крупных хозяйств США, массе же мелких фермеров приобретение и применение комбайнов было недоступно.

Только с 1926 года началось относительно широкое внедрение комбайнов в сельскохозяйственном производстве США. Развитие зернового хозяйства США и высокие цены на хлеб при дороговизне рабочих рук в сельском хозяйстве влияли как на развитие производства комбайнов, так и на их внедрение.

Тем не менее расцвет комбайностроения в США продолжался всего несколько лет. В это время в США лишь 14—15 % фермерских хозяйств использовали комбайны. Фермерами Канады в 1928 году было куплено 3657 комбайнов. В 1929 году — 3295, в 1930—1614, а в 1931 — всего 178. Мировой экономический кризис очень сильно сказался на экспорте пшеницы и на производстве комбайнов.

Производство комбайнов, доходившее в 1929 до 37 тыс. в год, упало в 1933 до 300 шт.; многие фирмы совершенно прекратили выпуск комбайнов. Попытки внедрения комбайнов в мелкие фермерские хозяйства — главным образом, за счет выпуска небольших комбайнов с шириной захвата до 1,5 м — вызвали лишь незначительный рост производства комбайнов.

По данным на 1930 в США насчитывалось 60 803 комбайнов, а к 1936 их число увеличилось до 70 тыс. В 1930 комбайнизацией было охвачено менее 1 % фермерских хозяйств США. Ещё меньше комбайнов в других странах: так, к 1936 в Канаде их было всего 10 500, в Аргентине — 24 800. В европейских странах число комбайнов было незначительно.

В Россию первый комбайн был завезён фирмой Holt (англ.)русск. в 1913 году на Киевскую сельскохозяйственную выставку. Это была деревянная конструкция на одноленточном гусеничном ходу с 14-футовым (4,27 м) захватом режущего аппарата и бензиновым мотором для одновременного приведения в действие механизмов и передвижения самой машины. Комбайн испытывался на Акимовской машиноиспытательной станции, дал относительно хорошие показатели работы. Но применения в условиях сельского хозяйства России не нашёл — в 1914 году началась Первая мировая война.

Вновь к комбайну возвращаются уже в СССР. В связи с организацией крупного товарного производства в зерновых совхозах СССР в период с 1929 по 1931 организует массовый импорт комбайнов из США. Первые американские комбайны в совхозе «Гигант» блестяще выдержали испытания.

Прицепные зерноуборочные комбайны на полях СССР, 1930-е годы Прицепной зерноуборочный комбайн на марке СССР января 1941 года (ЦФА [ИТЦ «Марка»] № 784). Сюжет марки основан на фотоснимке в журнале «Советское фото», № 3, 1939 г.[2]Одновременно с импортом развертывается собственное производство. В начале 1930 года первенец советского комбайностроения завод «Коммунар» в Запорожье выпустил первые 10 советских комбайнов Коммунар, к концу года общее число произведенных комбайнов достигло 347. С 1931 года начал выпуск комбайнов Ростовский завод имени Сталина «Ростсельмаш» (комбайн «Сталинец»), в 1932 году приступил к производству завод им. Шеболдаева в Саратове (СКЗ — «Саркомбайн», ныне Саратовский авиационный завод), которые были однотипны и работали по одному принципу, в то же время у «Сталинца» был больший рабочий захват (6,1 м) и некоторые конструктивные отличия. На «Коммунар» и «СКЗ» ставился бензиновый двигатель автомобильного типа ГАЗ, приспособленный для работы на комбайнах НАТИ и носящий название ФОРД-НАТИ, мощностю 28 л. с. На «Сталинец» устанавливался керосиновый двигатель тракторов СТЗ и ХТЗ мощностью 30 л. с. Передвижение по полю осуществлялось с помощью тракторов СТЗ, ХТЗ и «Сталинец» Челябинского тракторного завода. С тракторами «Сталинец» ЧТЗ комбайны работали по 2 в сцепке.

Все они были не приспособлены для уборки влажного хлеба, в связи с этим в 1936 году Люберецкий завод имени Ухтомского приступил к выпуску северного комбайна конструкции советских изобретателей Ю. Я. Анвельта и М. И. Григорьева — СКАГ-5А (северный комбайн Анвельта—Григорьева 5-й модели), который был приспособлен для уборки влажного хлеба на небольших площадях.

| Годы | Производство | МТС | Совхозах НКСХ |

|---|---|---|---|

| 1930 | 347 | — | — |

| 1931 | 3548 | 7 | 1741 |

| 1932 | 10010 | 109 | 6343 |

| 1933 | 8578 | 2244 | 11886 |

| 1934 | 8289 | 10531 | 13434 |

| 1935 | 20169 | 15207 | 15522 |

| 1936 | 42545 | 29861 | 29900 |

| 1937 | 44000 | 67683 | 33740 |

Благодаря собственному производству уже к 1935 году зерновые совхозы убирали комбайнами 97,1 % площадей. В уборочную кампанию 1937 года в СССР было уже около 120 тысяч комбайнов, собравших 39,2 % зерновых колосовых, обеспечив тем самым значительное снижение потерь при уборке, которое достигало 25 % при использовании лобогреек, даже несмотря на многочисленные ограничения в работе и наличие конструктивных недостатков.

После Великой Отечественной войны в СССР были произведены крупные научные исследования, существенно обогатившие теорию зерноуборочного комбайна. В частности была детально исследована роль отбойного битера и соломотряса в процессе сепарации зерна, что позволило существенно повысить эффективность работы указанных узлов. Были произведены исследования аэродинамических свойств грубого вороха, что позволило существенно улучшить эффективность очистки зерна. На основании указанных достижений в 60-е годы были разработаны проекты высокопроизводительных (для тех лет) комбайнов типов СК-5 и СК-6.

Первыми самоходными зерноуборочными комбайнами в СССР были С-4, выпуск которых начался в 1947 году. В 1956 году появились самоходные комбайны СК-3, в 1962 году — СК-4, а в 1969 году — СКД-5 «Сибиряк»[3].

С 1970 года заводом «Ростсельмаш» выпускается комбайн СК-5 «Нива», а Таганрогским комбайновым заводом комбайн СК-6-II «Колос».

Устройство зерноуборочного комбайна[править | править код]

- Основные части зерноуборочного комбайна

- Мотовило

- Режущий аппарат

- Шнек

- Наклонная камера с транспортёром

- Камнеуловитель

- Молотильный барабан

- Дека

- Соломотряс

- Транспортная доска

- Вентилятор

- Решето половы

- Колосовое решето

- Колосовый шнек

- Возврат колосков

- Зерновой шнек

- Бункер для зерна

- Измельчитель соломы

- Кабина управления

- Двигатель

- Разгрузочный шнек

- Отбойный битер

Стебли, срезанные режущим аппаратом (2) с помощью мотовила (1) направляются на платформу жатки, где шнек (3) транспортирует срезанную хлебную массу к центру жатки и пальцами, которые имеются в центральной части, проталкивает в наклонную камеру (4), где имеется транспортёр, подающий стебли в приёмную камеру молотилки. В корпусе комбайна перед молотильным барабаном (6) имеется камнеуловитель (5), в который из хлебной массы выпадают камни. Молотильный барабан производит обмолот колосьев, вымолоченное зерно, полова и мелкие примеси просыпаются сквозь деку (7) на транспортирующую решётку (9). Солома и оставшиеся в ней невымолоченные колосья выбрасывается на клавиши соломотряса (8), где за счёт вибрации и возвратно-поступательного движения клавиш, а также их специальной конструкции происходит отделение зерна от соломы которое просыпается на решето (11) (грохот). Вентилятором (10) под решето подаётся воздух для очистки зерна от лёгких примесей, более тяжёлые примеси отделяются за счёт вибрации решета. Солома по соломотрясу поступает в измельчитель (17) или копнитель (на схеме отсутствует, устанавливается вместо измельчителя). Также солома может выкладываться за комбайном в валок без измельчения для последующего её сбора с помощью пресс-подборщиков. Очищенное зерно ссыпается в камеру зернового шнека (15) который подаёт зерно в бункер (16). Недомолоченные колосья по решетке поступают на поддон, по которому они ссыпаются в колосовой шнек (13), возвращающий колосья в молотильный барабан[3].

Существуют также так называемые роторные комбайны. В них в отличие от классического комбайна вместо молотильного барабана, отбойного битера и соломотряса установлен продольный ротор. Данное решение позволяет увеличить производительность и уменьшить потери зерна, однако требует более мощного двигателя и хуже работает при большой влажности. Наиболее рационально использовать роторные комбайны на полях с большой урожайностью[4].

Наряду с традиционной жаткой, содержащей режущий аппарат, зерноуборочные комбайны могут быть агрегатированы жатками очёсывающего типа. Это позволяет существенно увеличить производительность комбайна при уборке колосовых и метёлочных зерновых культур при определённых условиях[5].

Зерновой комбайн модифицируется для работы в различных условиях и под уборку определённых видов зерна. Адаптация может производиться за счет применения специальных насадок либо выпуском отдельной модели. Для работы на почвах повышенной влажности, в частности, при уборке риса, на комбайне вместо колёсного применяется гусеничный тип шасси. Для повышения производительности, снижения потерь зерна, а также при работе с труднообмолачиваемыми или легкоповреждаемыми культурами, применяются двойные молотильные аппараты, в том числе с различными типами первой и второй молотилок. Основной тип двигателя, применяемый на комбайнах, — дизельный, который обеспечивает как движение, так и работу внутренних систем. Управление рабочими органами осуществляется с помощью гидравлической системы[3].

Современные комбайны наряду с функцией обмолота зерновых культур, обладают прочной конструкцией, выравнивающей системой для склонов, большой вместимостью бункера для зерна, скоростной разгрузкой и лучшей производительностью. К особенностям современных комбайнов относят повышенный уровень комфорта для пилота-комбайнера: цветной монитор в кабине с возможностью коммуникации с отдельными системами комбайна, управление интенсивной каскадной очисткой, контроль над возвратом, измельчением и широким разбрасыванием соломы и половы несколькими режимами, управление точной подачей топлива, низкий уровень шума в кабине, мощная система охлаждения, полный обзор поля за счёт прозрачных стенок кабины, а также высокоточный датчик урожайности, датчик влажности, создание карт урожайности на основе дифференциальной глобальной системы позиционирования (DGPS), программное обеспечение для настольных систем и услуги по его поддержке, лазерная система SmartSteer™ ведения комбайна на «автопилоте», параллельный проход от ряда к ряду с точностью до 1-2 см, решения для интегрированной системы управления (датчики и регуляторы)[6].

ru.wikiyy.com

Кормоуборочный комбайн — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Кормоуборочный комбайн «Енисей-324»

Кормоуборочный комбайн «Енисей-324»  Кормоуборочный комбайн «Дон-680М»

Кормоуборочный комбайн Krone

Кормоуборочный комбайн «Дон-680М»

Кормоуборочный комбайн KroneКормоуборочный комбайн — сельскохозяйственная машина (комбайн), предназначенная для скашивания сеяных и естественных трав, высокостебельных культур (подсолнечника, кукурузы), а также для подбора из валков провяленной травы с одновременным измельчением и погрузкой массы в транспортные средства.

В 1949 году был создан первый в СССР прицепной силосоуборочный комбайн «СК-1,2». В 1953 году был начат выпуск более производительных «СК-2,6». За 4 года таких комбайнов было выпущено более 54500 штук.

С 1964 года выпускаются кормоуборочные комбайны «КС-2,6», а с 1972 года — «КС-1,8 Вихрь».

Первым самоходным кормоуборочным комбайном является «КСГ-2,6». Он был создан на основе рисоуборочной модификации зерноуборочного комбайна «СКД-5Р Сибиряк».

Классификация[править |

ru.wikipedia.org

К-3 (комбайн) — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. К-3.К-3 — советский прицепной двухрядный картофелеуборочный комбайн. Агрегатируется с трактором ДТ-54.

Начал выпускаться на «Рязсельмаше» в 1960 году, в 1964 году производство было перенесено на новые производственные площади и продолжалось там до конца 60-х годов[1]. В то же время на Коломенском заводе, а затем и на «Рязсельмаше» производился ещё и комбайн КГП-2[2], но К-3 был более распространён[3].

Двухсекционный плоский лемех 1 с активными боковинами подкапывает грядку и подаёт пласт на основной прутковый элеватор 2. Для более интенсивной сепарации в элеватор встроен механизм принудительного встряхивания с регулируемой амплитудой. Клубни с ботвой и оставшейся почвой проходят между пневматическими баллонами 3, разрушающими комки, и поступают на двухрешётный грохот 4, на котором отделяется почва. С грохота масса поступает на транспортёр 5 с пневматическими баллонами 4 и далее через разреженный прутковый транспортёр 7 на сепарирующий элеватор 6. Оттуда оставшиеся почва и клубни попадают в барабанный транспортёр 10, а ботва и растительные примеси захватываются прутками транспортёра ботвоудаляющего устройства. При прохождении ботвы между прижимным транспортёром 9 и отбойным валиком 8 имеющиеся на ботве клубни обрываются и поступают также в барабан. Барабанный транспортёр массу на наклонный транспортёр-переборщик 11, который частично разделяет клубни и примеси. Стоящие по бокам рабочие отбирают из потока клубней примеси, а из потока примесей клубни. Примеси с переборщика поступают на поперечный ленточный транспортёр 13 и выносятся им из комбайна на поле. Чисты промежуточным транспортёром 12 подаются в накопительный транспортёр. Из него картофель прямо на ходу поступает в транспорт, едущий рядом.

ru.wikipedia.org

Ледовый комбайн — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ледовый комбайн производства Olympia Ледовый комбайн производства Zamboni 552 ElectricЛедовый комбайн (также ресурфейсер или ледозаливочная машина) используется для восстановления льда на катках. До их изобретения это производилось вручную. Первый ресурфейсер изобрёл Фрэнк Замбони в 1949 году в городе Парамаунт, штат Калифорния.

На сегодняшний день существует около десяти производителей ледовых машин, среди которых выделяются три основных производителя — Zamboni (основанная Фрэнком Замбони), Olympia и Icecat. Компания Zamboni производит и поставляет больше ледоуборочных машин, чем все остальные производители вместе взятые, за время существования ею было поставлено более 10 тысяч ресурфейсеров.[1]

Машины Olympia оборудованы ножом длиной 213 см, толщиной 127 мм; большинство комбайнов Замбони (Zamboni) оборудованы ножом длиной 196 см и толщиной 127 мм . В ходе работы, нож комбайна срезает 4-8 мм верхнего слоя льда. Нож проходит по льду как лезвие бритвы. Объём срезаемого верхнего слоя зависит от состояния льда. Чем мягче (более неровная, рыхлая) поверхность льда (то есть, чем больше по нему катались), тем глубже режет нож.

Прямо над ножом, расположен горизонтальный шнек. Этот механизм собирает ледяную стружку, или снег и вращаясь, подаёт его на вертикальную часть, которая в свою очередь, убирает ледовую стружку и снег в специальный бак. Бак может вмещать от 500 до 1200 килограммов (литров) снега.

Под баком для сбора снега расположены две ёмкости для воды, вода из первого бака используется для мойки льда после того как был срезан верхний слой, а вода из второго бака используется для заливки нового слоя льда.

Механизм работы[

ru.wikipedia.org

Жатка — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 октября 2016; проверки требуют 12 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 26 октября 2016; проверки требуют 12 правок. Жатка крупным планом. Видны режущий аппарат, мотовило, шнек

Жатка крупным планом. Видны режущий аппарат, мотовило, шнекЖатка — машина для скашивания сельскохозяйственных культур и транспортирования скошенной массы к молотилке комбайна (при прямом комбайнировании) или для укладки скошенной массы в валок (для раздельной уборки)[1].

Жатка, агрегатируемая с комбайном, может быть платформенной или шнековой. Платформенная жатка используется только для скашивания культур. Шнековая жатка может использоваться как для прямого комбайнирования, так и для раздельного способа уборки. При раздельном способе для скашивания убираемой культуры в валок на жатке задействованы режущий аппарат и мотовило, и устанавливается ленточный транспортёр, а при подборе — устанавливается подборщик, и задействуются шнек и наклонная камера (режущий аппарат и мотовило при этом не используются).

Режущий аппарат жатки срезает стебли по принципу ножниц. Неподвижные пальцы выполнены из чугуна или стали, на них установлены противорежущие пластины. Подвижный нож жатки набран из треугольных пластин-сегментов. Срезание происходит за счёт возвратно-поступательных движений ножа, при этом острые режущие кромки сегментов перерезают стебли[1].

Мотовило подводит стебли срезаемых растений к режущему аппарату и удерживает их во время срезания. Затем продвигает хлебную массу вглубь платформы. При уборке полёглых хлебов мотовило выдвигается вперёд

ru.wikipedia.org