Клеточная стенка | Цитология | Биология

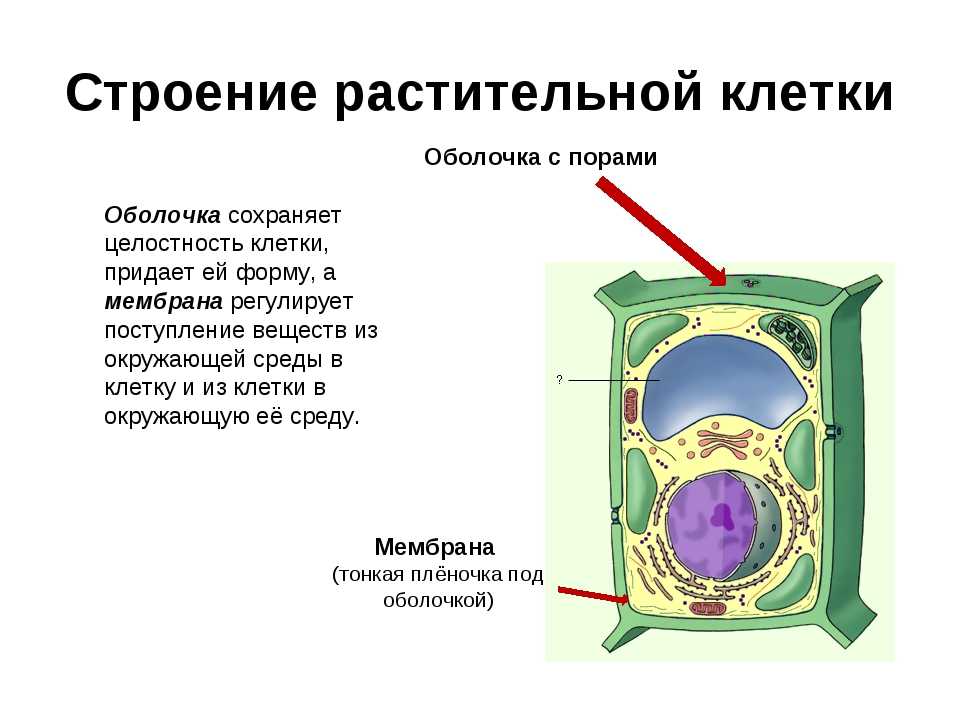

В отличие от животных и многих простейших, у растений, бактерий и грибов, почти все клетки имеют стенку, лежащую кнаружи от цитоплазматической мембраны и обладающую повышенной прочностью. Основная функция данной структуры — опора и защита.

Клеточные стенки (или клеточные оболочки) строятся из веществ, синтезируемых самими клетками. Их химический состав различен у растений, грибов и прокариот. Кроме того, даже у одного растения у различных клеток состав стенок несколько различен.

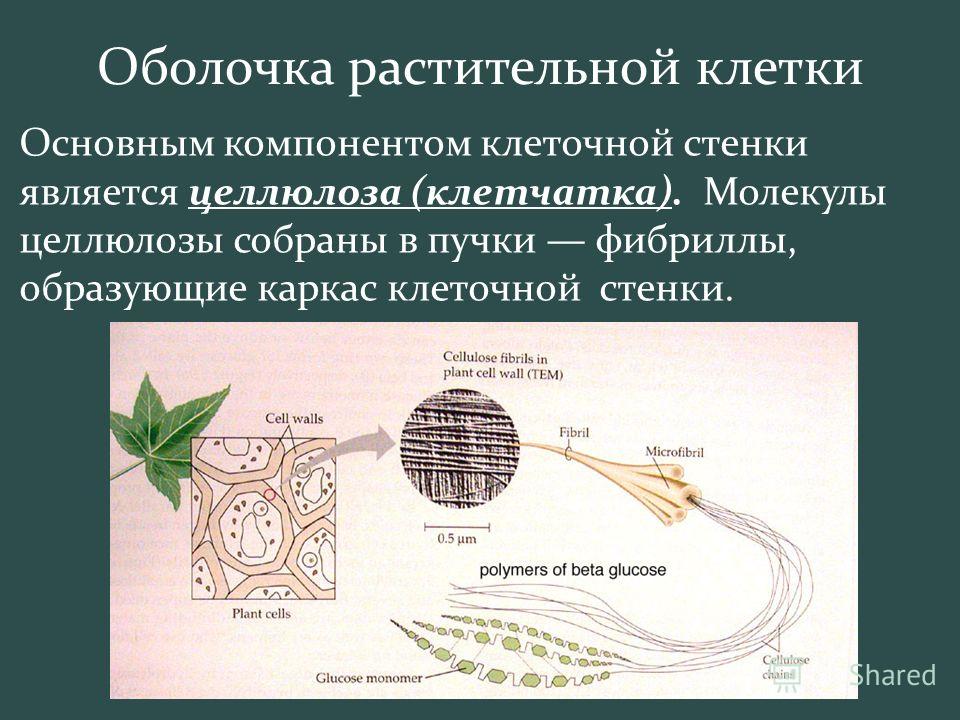

Клеточная стенка растений состоит в основном из целлюлозы. Целлюлоза — это полисахарид, мономером которого является глюкоза.

Основу бактериальных клеточных стенок составляет вещество муреин (относится к пептидогликанам). У грамположительных бактерий в состав оболочки входят различные кислоты, а сама оболочка плотно прилегает к цитоплазматической мембране. У грамотрицательных бактерий оболочка более тонкая и не прилегает к мембране.

У грибов основным веществом клеточных стенок является хитин, а не целлюлоза.

Состав клеточной стенки растений

У растений стенка дочерних клеток образуется уже во время деления родительской. Впоследствии она называется первичной. У многих клеток позже образуется вторичная оболочка.

Первичная клеточная оболочка состоит из микрофибрилл целлюлозы, погруженных в матрикс из других полисахаридов. Отличительной особенностью волокон целлюлозы является их прочность. Молекула целлюлозы представляет собой длинную полисахаридную цепь. Отдельные молекулы соединяются друг с другом водородными связями в пучок, который называется микрофибриллой. Такие фибриллы образуют каркас клеточной стенки.

Матрикс клеточной стенки составляют полисахариды пектины и гемицеллюлозы

, а также ряд других веществ (например, белков). Пектиновые вещества представляют собой группу кислых полисахаридов, их молекулы могут быть не только линейными, но и разветвленными. Гемицеллюлозы также смешанная группа полисахаридов. Длина их линейных молекул короче, чем у целлюлозы.

Пектиновые вещества представляют собой группу кислых полисахаридов, их молекулы могут быть не только линейными, но и разветвленными. Гемицеллюлозы также смешанная группа полисахаридов. Длина их линейных молекул короче, чем у целлюлозы.Оболочки соседних клеток растений соединены между собой срединной пластинкой, состоящих из пектатов магния и кальция, для которых характерна клейкость.

В состав стенок растений входит вода (составляет более половины массы), обуславливая ряд физических и химических свойств полисахаридов.

Жесткий каркас растения во многих местах пронизан каналами (плазмодесмами), по которым цитоплазма одной клетки соединяется с цитоплазмой соседних.

Клетки мезофилла листа (а также некоторые другие) на протяжении всей своей жизни имеют только первичную стенку. У большинства же клеток на первичную оболочку с внутренней стороны отлагается вторичная стенка, составленная из дополнительных слоев целлюлозы.

В каждом отдельном слое вторичного утолщения микрофибриллы целлюлозы располагаются под одним углом (параллельно друг другу). Однако разные слои имеют разный угол, что обеспечивает большую прочность.

Часть клеток растений одревесневают (трахеальные элементы ксилемы, склеренхима и др.). В основе этого процесса лежит интенсивная лигнификация стенок (в небольших количествах лигнин есть во всех оболочках). Лигнин не является полисахаридом, а представляет собой сложное полимерное вещество. Отложения лигнина могут иметь различную форму (сплошную, кольцевую, спиральную, сетчатую). Он скрепляет целлюлозу, не дает ей смещаться. Лигнин не только обеспечивает прочность, но и дает дополнительную защиту от неблагоприятных физических и химических факторов.

Функции клеточной стенки

Оболочки разных клеток совместно обеспечивают всему растению и его отдельным частям механическую прочность и опору. Это функция клеточной стенки аналогична одной из функций скелета животных. Однако она не единственная.

Это функция клеточной стенки аналогична одной из функций скелета животных. Однако она не единственная.

Жесткость стенок препятствует растяжению клеток и их разрыву. В результате по физическим законам в клетки может путем осмоса поступать вода. Для травянистых растений тургоцентричность клеток является единственной их опорой.

Микрофибриллы целлюлозы ограничивают рост клеток и определяют их форму. Если микрофибриллы окольцовывают клетку, то она будет расти в длину (поперек направления волокон).

Связанные клеточные стенки образуют

Стенки сосудов ксилемы, трахеид, ситовидных трубок выполняют транспортную функцию.

Наружные клеточные стенки эпидермальных клеток покрыты воском (кутикулой). С одной стороны, он препятствует испарению воды, с другой – проникновению вредных микроорганизмов.

У некоторых растений в определенных клетках оболочки видоизменяются и служат местом запаса питательных веществ.

Клеточная стенка растений | Дистанционные уроки

05-Июл-2015 | комментария 3 | Лолита Окольнова

Клеточная стенка — это плотный полупроницаемый защитный слой, находящийся над клеточной мембраной, характерный для клеток растений, грибов, бактерий и архебактерий.

В клетках животных клеточной стенки нет

Клеточная стенка растений выполняет довольно много функций, но основная — это защитная.

Состав клеточной стенки различен в каждом типе организмов.

Основной компонент клеточной стенки растительных организмов — волокна углевода целлюлозы.

Клеточная стенка растений двух- или трехслойная. Это придает клеткам особую прочность и устойчивость (деревья ломаются только при сильном ветре)

Клеточная стенка, формирующаяся во время деления клеток и их роста путем растяжения, называется первичной.

После прекращения роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, и образуется прочная вторичная клеточная оболочка.

Самый внешний слой

А вообще, это известный в пищевой промышленности пектин — гелеобразователь, загуститель, стабилизатор и осветлитель, он зарегистрирован как пищевая добавка E440. В природе это вещество содержится в овощах, плодах и различных корнеплодах.

Средний, промежуточный слой — состоит из волокон целлюлозы, гелеобразного вещества и пектина.

Этот слой как раз и отвечает за прочность и гибкость растения, а также за вторичный рост.

Самый внутренний слой. Самый жесткий. Помимо целлюлозы и гелеподобного вещества содержит лигнин. Это вещество делает клеточную стенку более прочной и способствует поступлению воды в проводящую систему растения.

Это вещество делает клеточную стенку более прочной и способствует поступлению воды в проводящую систему растения.

Функции клеточной стенки растений

Самая основная функция — формирование каркаса. Волокна целлюлозы, структурные белки и полисахариды помогают поддерживать форму клетки.

Дополнительные функции:

- обеспечение механической прочности и контроль направлений роста клетки;

- поддерживает тургор. Это внутреннее давление обеспечивает растению прочность и рост в высоту

- диффузия — поры клеточной стенки пропускают определенные вещества, например, белки. В то же время, клеточная стенка защищает клетку от поступления нежелательных компонентов.

- взаимодействие — клетки контактируют друг с другом посредством плазмодесмы — канальца, позволяющего растительным клеткам обмениваться веществами (информацией)

- защита — клеточная стенка обеспечивает барьер для вирусов и других патогенов, а также предохраняет клетку от потери влаги

- запасающая — это запас углеводов, обеспечивающих рост растения (особенно семян)

- Подписка на рассылку

(Правила комментирования)

3.

4 Клеточная мембрана – Концепции биологии – 1-е канадское издание

4 Клеточная мембрана – Концепции биологии – 1-е канадское изданиеПерейти к содержанию

Глава 3. Введение в структуру и функции клетки

К концу этого раздела вы сможете:

- Понимать жидкостно-мозаичную модель мембран

- Опишите функции фосфолипидов, белков и углеводов в мембранах

Плазматическая мембрана клетки определяет границу клетки и определяет характер ее контакта с окружающей средой. Клетки исключают одни вещества, поглощают другие и выделяют третьи, и все это в контролируемых количествах. Плазматические мембраны охватывают границы клеток, но они не являются статичным мешком, они динамичны и постоянно находятся в движении. Плазматическая мембрана должна быть достаточно гибкой, чтобы позволить определенным клеткам, таким как эритроциты и лейкоциты, изменять форму при прохождении через узкие капилляры. Это наиболее очевидные функции плазматической мембраны. Кроме того, поверхность плазматической мембраны несет маркеры, которые позволяют клеткам распознавать друг друга, что жизненно важно, поскольку ткани и органы формируются во время раннего развития, и которые позже играют роль в различии «своих» и «чужих» клеток.

Плазматическая мембрана также несет рецепторы, которые являются местами прикрепления специфических веществ, взаимодействующих с клеткой. Каждый рецептор устроен так, чтобы связываться с определенным веществом. Например, поверхностные рецепторы мембран создают изменения внутри, такие как изменения ферментов метаболических путей. Эти метаболические пути могут иметь жизненно важное значение для обеспечения клетки энергией, производства специфических веществ для клетки или расщепления клеточных отходов или токсинов для утилизации. Рецепторы на внешней поверхности плазматической мембраны взаимодействуют с гормонами или нейротрансмиттерами и позволяют передавать их сообщения в клетку. Некоторые сайты распознавания используются вирусами в качестве точек присоединения. Хотя они очень специфичны, такие патогены, как вирусы, могут эволюционировать, чтобы использовать рецепторы для проникновения в клетку, имитируя конкретное вещество, которое рецептор должен связывать. Эта специфичность помогает объяснить, почему вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) или любой из пяти типов вирусов гепатита проникают только в определенные клетки.

В 1972 году С. Дж. Сингер и Гарт Л. Николсон предложили новую модель плазматической мембраны, которая, по сравнению с более ранним пониманием, лучше объясняла как микроскопические наблюдения, так и функцию плазматической мембраны. Это было названо жидкостно-мозаичной моделью. Модель несколько эволюционировала с течением времени, но по-прежнему лучше всего описывает структуру и функции плазматической мембраны, как мы их сейчас понимаем. Жидкостно-мозаичная модель описывает структуру плазматической мембраны как мозаику компонентов, включая фосфолипиды, холестерин, белки и углеводы, в которой компоненты способны течь и менять положение 9.0022, при сохранении основной целостности мембраны. Как молекулы фосфолипидов, так и встроенные белки способны быстро и латерально диффундировать в мембрану. Текучесть плазматической мембраны необходима для деятельности определенных ферментов и транспортных молекул внутри мембраны. Плазматические мембраны имеют толщину от 5 до 10 нм. Для сравнения, эритроциты человека, видимые с помощью световой микроскопии, имеют толщину примерно 8 мкм, или примерно в 1000 раз толще плазматической мембраны.

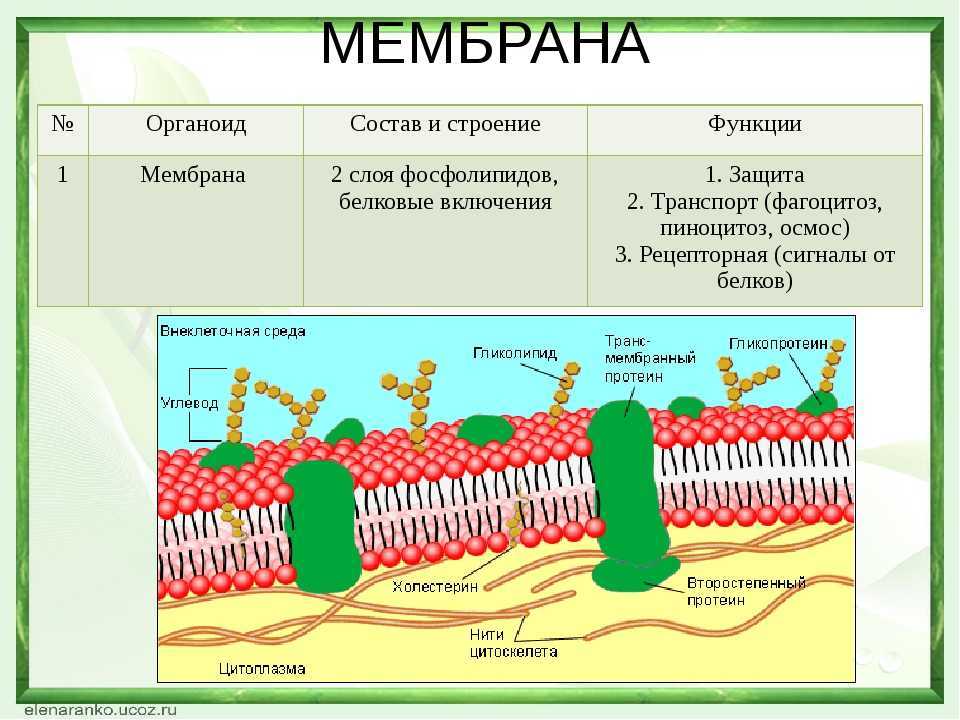

Плазматическая мембрана состоит в основном из двойного слоя фосфолипидов со встроенными белками, углеводами, гликолипидами и гликопротеинами, а в клетках животных — холестерином. Количество холестерина в плазматических мембранах животных регулирует текучесть мембраны и изменяется в зависимости от температуры окружающей среды клетки. Другими словами, холестерин действует как антифриз в клеточной мембране и более распространен у животных, живущих в холодном климате.

Основная ткань мембраны состоит из двух слоев молекул фосфолипидов, причем полярные концы этих молекул (выглядящие как набор шариков в художественном исполнении модели) (рис. 3.22) контактируют с водной жидкостью как внутри и снаружи клетки. Таким образом, обе поверхности плазматической мембраны гидрофильны. Напротив, внутренняя часть мембраны между двумя ее поверхностями представляет собой гидрофобную или неполярную область из-за хвостов жирных кислот. Эта область не имеет притяжения для воды или других полярных молекул.

Эта область не имеет притяжения для воды или других полярных молекул.

Белки составляют второй основной химический компонент плазматических мембран. Интегральные белки встроены в плазматическую мембрану и могут охватывать всю или часть мембраны. Интегральные белки могут служить каналами или насосами для перемещения материалов в клетку или из нее. Периферийные белки находятся на внешней или внутренней поверхности мембран, прикрепленные либо к интегральным белкам, либо к молекулам фосфолипидов. Как интегральные, так и периферические белки могут служить ферментами, структурными прикреплениями к волокнам цитоскелета или частью клеточных сайтов узнавания.

Углеводы являются третьим основным компонентом плазматических мембран. Они всегда находятся на внешней поверхности клеток и связаны либо с белками (образуя гликопротеины), либо с липидами (образуя гликолипиды). Эти углеводные цепи могут состоять из 2–60 моносахаридных звеньев и могут быть прямыми или разветвленными. Наряду с периферическими белками углеводы образуют на клеточной поверхности специализированные участки, позволяющие клеткам узнавать друг друга.

Они всегда находятся на внешней поверхности клеток и связаны либо с белками (образуя гликопротеины), либо с липидами (образуя гликолипиды). Эти углеводные цепи могут состоять из 2–60 моносахаридных звеньев и могут быть прямыми или разветвленными. Наряду с периферическими белками углеводы образуют на клеточной поверхности специализированные участки, позволяющие клеткам узнавать друг друга.

Эволюция в действии

Как вирусы заражают определенные органы Специфические молекулы гликопротеина, экспонированные на поверхности клеточных мембран клеток-хозяев, используются многими вирусами для заражения определенных органов. Например, ВИЧ способен проникать через плазматические мембраны определенных видов лейкоцитов, называемых Т-хелперами и моноцитами, а также через некоторые клетки центральной нервной системы. Вирус гепатита атакует только клетки печени.

Эти вирусы способны проникать в эти клетки, потому что клетки имеют сайты связывания на своей поверхности, которые вирусы используют с одинаково специфическими гликопротеинами в их оболочках. (рис. 3.23). Клетка обманывается мимикрией молекул оболочки вируса, и вирус может проникнуть в клетку. Другие участки распознавания на поверхности вируса взаимодействуют с иммунной системой человека, побуждая организм вырабатывать антитела. Антитела вырабатываются в ответ на антигены (или белки, связанные с инвазивными патогенами). Эти же участки служат местами для прикрепления антител и либо уничтожают, либо подавляют активность вируса. К сожалению, эти участки на ВИЧ кодируются генами, которые быстро меняются, что очень затрудняет производство эффективной вакцины против вируса. Популяция вируса внутри инфицированного человека быстро эволюционирует посредством мутаций в разные популяции или варианты, отличающиеся различиями в этих сайтах узнавания. Это быстрое изменение вирусных поверхностных маркеров снижает эффективность иммунной системы человека в борьбе с вирусом, поскольку антитела не распознают новые вариации поверхностных паттернов.

(рис. 3.23). Клетка обманывается мимикрией молекул оболочки вируса, и вирус может проникнуть в клетку. Другие участки распознавания на поверхности вируса взаимодействуют с иммунной системой человека, побуждая организм вырабатывать антитела. Антитела вырабатываются в ответ на антигены (или белки, связанные с инвазивными патогенами). Эти же участки служат местами для прикрепления антител и либо уничтожают, либо подавляют активность вируса. К сожалению, эти участки на ВИЧ кодируются генами, которые быстро меняются, что очень затрудняет производство эффективной вакцины против вируса. Популяция вируса внутри инфицированного человека быстро эволюционирует посредством мутаций в разные популяции или варианты, отличающиеся различиями в этих сайтах узнавания. Это быстрое изменение вирусных поверхностных маркеров снижает эффективность иммунной системы человека в борьбе с вирусом, поскольку антитела не распознают новые вариации поверхностных паттернов.

Современное понимание плазматической мембраны называется жидкостно-мозаичной моделью. Плазматическая мембрана состоит из двойного слоя фосфолипидов, гидрофобные жирнокислотные хвосты которых контактируют друг с другом. Ландшафт мембраны усеян белками, некоторые из которых пересекают мембрану. Некоторые из этих белков служат для транспортировки материалов в клетку или из нее. Углеводы присоединены к некоторым белкам и липидам на внешней поверхности мембраны. Они образуют комплексы, которые функционируют для идентификации клетки с другими клетками. Жидкостная природа мембраны обусловлена конфигурацией хвостов жирных кислот, наличием встроенного в мембрану холестерина (в клетках животных) и мозаичностью белков и белково-углеводных комплексов, не закрепленных прочно в место. Плазматические мембраны охватывают границы клеток, но они не являются статичным мешком, они динамичны и постоянно находятся в движении.

жидкостно-мозаичная модель: модель структуры плазматической мембраны в виде мозаики компонентов, включая фосфолипиды, холестерин, белки и гликолипиды, что приводит к жидкостному, а не статическому характеру

Атрибуция СМИ

- Рисунок 3.

23: модификация работы Национальных институтов здравоохранения США/Национального института аллергии и инфекционных заболеваний

23: модификация работы Национальных институтов здравоохранения США/Национального института аллергии и инфекционных заболеваний

License

Concepts of Biology — 1st Canadian Edition Чарльза Молнара и Джейн Гейр распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License, если не указано иное.

Поделиться этой книгой

Поделиться в Твиттере

Клеточные мембраны состоят из A) фосфолипидов и белковB) пектинаC) целлюлозыD) липидов и гемицеллюлозы

Дата последнего обновления: 01 апр 2023 k

Ответить

Проверено

274,5 тыс.+ просмотров

Подсказка: Клеточная мембрана является одним из важных компонентов клетки. Он отделяет цитозоль или внутреннюю часть клетки от внешней среды. Он также контролирует движение молекул внутрь и наружу клетки.

Полный ответ:

Клеточная мембрана или плазматическая мембрана — это внешний слой животной клетки. Он защищает клетку от внешней среды. Клеточная мембрана по своей природе полупроницаема, что означает, что она избирательно позволяет молекулам проходить внутрь и наружу клетки.

Он защищает клетку от внешней среды. Клеточная мембрана по своей природе полупроницаема, что означает, что она избирательно позволяет молекулам проходить внутрь и наружу клетки.

Состоит из двойного липидного слоя. Этот двойной липидный слой вместе с холестерином помогает поддерживать текучесть клетки. Он также содержит несколько интегральных белков, таких как транспортеры и мембранные белки. Эти белки помогают транспортировать ионы и молекулы через мембрану. Эндоцитоз и экзоцитоз также являются одной из основных функций клеточных мембран.

Пектин. Средняя пластинка состоит из пектата кальция или пектинов.

Целлюлоза — основной компонент клеточной стенки зеленых растений.

Липиды и гемицеллюлозы. Это основной компонент клеточной стенки растений.

Правильный ответ (А). Клеточная мембрана состоит из фосфолипидов и белков.

Примечание: Клеточная мембрана состоит из тонкого слоя фосфолипидов, которые имеют гидрофильную головку и гидрофобный хвост.

После прекращения роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, и образуется прочная вторичная клеточная оболочка.

После прекращения роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, и образуется прочная вторичная клеточная оболочка. 23: модификация работы Национальных институтов здравоохранения США/Национального института аллергии и инфекционных заболеваний

23: модификация работы Национальных институтов здравоохранения США/Национального института аллергии и инфекционных заболеваний