Каштановые почвы: свойства, характеристика :: SYL.ru

Степные зоны России начинаются на юге европейской части России. Они простираются от северных границ Нижнего Поволжья вплоть до предгорий Кавказа, Кубани, а также Черного и Азовского морей. Заканчиваются степные зоны у предгорий Байкала и Алтая. Для них характерен каштановый тип почвы, о котором и пойдет речь.

Общая информация

Степь в течение веков сформировывалась в результате довольно засушливого климата и достаточно высоких летних температур. В итоге в сложившихся условиях количество испаряемой влаги стало существенно превосходить объем выпавших осадков. Поэтому почва в степной зоне бывает больше подвержена как засухе, так и процессу выветривания. Основная часть осадков в таких местах приходится на осенний и зимний периоды, причем их количество, как установили ученые, с северо-запада на юго-восток значительно сокращается.

Для степных зон наиболее характерными являются черноземы, каштановые почвы и буроземы. Большую их часть занимают пашни, предусмотренные для выращивания бахчевых и зерновых культур, посевов кукурузы и подсолнечника.

Для сравнения можно отметить, что черноземы в нашей стране занимают восемь с половиной процентов территории всех российских степей, тогда как каштановые почвы — только три. Главной особенностью последних является глубокое залегание грунтовых вод.

География

В сухих степях преобладают черноземы – обыкновенные и южные, темно-каштановые и светло-каштановые почвы. Они сплошными полосами простираются с западных районов до предгорий Алтая. Восточней каштановые почвы встречаются только небольшими отдельными островками в районе котловин, а также в Селенгинской и в Восточно-Забайкальской степных регионах. Они достаточно часто встречаются в Прикаспийской низменности и в Казахстане — в области мелкосопочника.

Почвы каштановые встречаются и в южных регионах Украины — в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях. Они занимают также часть северной территории Крыма. В нашей стране они есть в восточных регионах Ростовской области, в Ставропольском крае, на севере Дагестана, на юго-востоке Волгограда и Саратова. Они встречаются и в горных областях Среднеазиатских республик и в Закавказье. В блюдцеобразных микропонижениях они формируют солонцы, а на более глубоких и дренированных западинах переходят в каштаново-луговые почвы.

Формирование

Каштановые почвы в природе образуются под растительным изреженным покровом. Именно поэтому дерновые процессы в них слабо развиты. В свою очередь более богаты на данную характеристику черноземы. Каштановые почвы, точнее, то, как в них будет выражен дерновой процесс, сильно зависят от условий увлажнения.

Более интенсивное проявление последнего наблюдается в северных районах. Здесь формируются наиболее богатые гумусом темно-каштановые почвы. С продвижением в южном направлении сухость климата увеличивается. В результате происходит переход в каштановые, а дальше — в светло-каштановые почвы, в которых наблюдается очень низкое содержание гумуса. В них и мощность горизонта достаточно маленькая.

Особенности каштановых почв

Если осадки выпадают в минимальном объеме, и поэтому почва весьма слабо промывается, солевые продукты почвообразования не имеют возможности проникать глубоко. Поэтому они так и остаются на поверхности грунта. При интенсивном разложении имеющейся в почве растительности вместе с кальцием, кремнием, магнием в больших количествах высвобождаются щелочные металлы. Их присутствие вызывает развитие солонцеватости.

Разновидности

В каждом подтипе почвы каштановые в зависимости от термических условий начинает происходить выделение следующих подгрупп:

- умеренной;

- теплой;

- глубинно-холодной.

Кроме того, внутри каждой из них идет подразделение по родам. Специалисты делят их на обычные, солонцеватые, солонцевато-солончаковые, остаточно-солонцеватые, карбонатные, карбонатно-солонцеватые. Нужно заметить, что каштановые почвы, свойства которых характеризуются неодинаковыми проявлениями признаков солонцеватости и солончаковатости, подразделяются в первую очередь по этим двум параметрам. Особенность почвенного покрова в зоне их распространения заключается в высокой комплексности. Причиной этого считается микрорельеф, который обусловлен различным характером увлажнения и солевого режима и, как следствие, пятнистостью в распределении растительности.

Горизонты

Почвы каштановые нераспаханные условно можно подразделить на три горизонта, которые постепенно переходят один в другой. Первый является довольно рыхлым и с поверхности имеет слоеватое сложение. Он бывает окрашен в каштановый цвет, при этом его самая верхняя часть гораздо светлее нижней. Причина в том, что она намного сильнее промывается ливневыми дождями. Едва заметно первый горизонт переходит во второй, который является более светлым, чем нижняя часть предыдущего, слегка буроватым и достаточно плотным. Мощность второго горизонта обычно составляет около тридцати сантиметров. Книзу заметно светлея и бурея, он постепенно становится по окраске неоднородным. Именно поэтому второй горизонт делится на две части: более темную верхную и бурую неоднородную. Оба слоя на всю глубину бывают пронизаны вертикальными трещинами.

Еще ниже находится бурый, желтый или желтовато-бурый горизонт вмывания. В нем откладывались веками соли, вымываемые из вышележащих слоев. В верхней части много углекислой извести, а ниже, на втором метре почвы — гипса. Причем первая откладывается чаще в виде яркой белоглазки, хотя иногда и как расплывчатая белая масса. Залегают углекислая известь и гипс в каштановых почвах намного выше, чем в черноземе. Это происходит по той простой причине, что нераспаханные грунты получают намного меньше воды, и поэтому соли в них вмываются на низкую глубину.

Состав

Они светлее черноземов, что объясняется сравнительно меньшим содержанием гумуса. Формируются почвы каштановые преимущественно на лесовидных суглинках и карбонатных песках, супесях и аллювии. Климат их формирования является резко континентальным и достаточно засушливым. Профиль таких почв состоит из гумусового, переходного и иллювиально-карбонатного горизонтов, а также из материнской породы. Первый составляет от двадцати до двадцати пяти сантиметров. По своей структуре он комковато-порошистый. В гумусовом горизонте располагаются как корневища растений, так и основная часть тех питательных веществ, которые формируются благодаря травяному покрову, после таяния снега обильно произрастающему в короткий период времени. Нижние слои каштановых почв в незначительном количестве содержат гумус. Поэтому они бывают более светлого цвета. Структура их бывает призмовидной и крупной комковатой.

Характеристика

Почвы каштановые отличаются неплохим плодородием, однако они имеют свою особенность. Для выращивания на них культурных растений требуется дополнительное внесение и органических, и минеральных удобрений. Нужно также проводить мероприятия, направленные на накопление и сохранение в них влаги. Наиболее плодородными считаются темные каштаново-луговые почвы. Их окраска указывает на то, что в них содержится достаточное количество гумуса. Такие почвы при условии дополнительного орошения вполне пригодны для земледелия. Во многих регионах на них выращиваются такие культуры, как просо, подсолнечник, пшеница, кукуруза и т. д.

Намного менее плодородными считаются солонцеватые светло-каштановые почвы. Характеристика их агротехнического использования весьма неблагоприятна: они обладают целым рядом отрицательных для земледелия свойств. Это и низкое содержание гумуса, и слабо развитая пористость, и водонепроницаемость, и быстро разрушающаяся структура. Поэтому такие почвы в основном используются как пастбища и под сенокосы.

Химические свойства

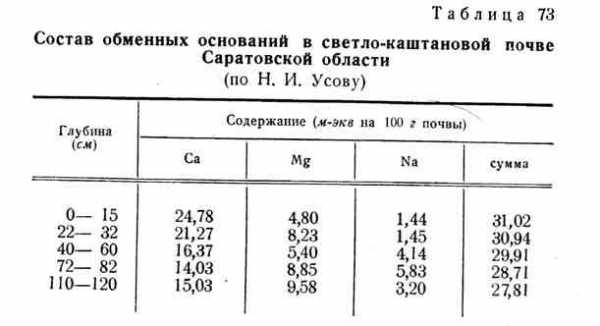

Состав каштановых почв содержит поглощенные катионы кальция, магния и натрия. Реакция такого грунта нейтральная или слабощелочная на верхнем горизонте и щелочная — на нижнем. Распределение полуторных оксидов и ила в профилях каштановых почв бывает равномерным, исключение составляют солонцеватые разности. Водно-физические свойства у них удовлетворительные. Основной лимитирующий фактор для возделывания на них сельскохозяйственных культур — это недостаток влаги.

Физические свойства

Емкость поглощения у каштановых почв составляет 15-25 м-экв. на сто грамм. В числе поглощенных оснований в основном преобладают кальций и магний. Реакция водной вытяжки у каштановых почв слабощелочная: в верхних горизонтах рН колеблется от семи до семи с половиной, а в нижних достигает восьми. Содержание подвижных питательных элементов в них зависит от нескольких факторов: от механического состава, а также от степени карбонатности и солонцеватости. Почвы темно-каштановые характеризуются сравнительно удовлетворительными физическими свойствами. Зато у солонцеватых они менее благоприятны.

Биологические свойства

Живые организмы способны усваивать не только находящиеся в почвенном растворе элементы, но и те, которые находятся в составе первичных или вторичных минералов. Биологически поглотительная способность почвы характеризуется высокой поглотительной избирательностью. Благодаря этому верхние горизонты каштановых земель обогащаются фосфором, азотом, калием и прочими биофильными элементами. Вообще, биологическая поглотительная способность играет важную роль в перераспределении, концентрировании и сохранении различных элементов. Во многом именно благодаря ей в каштановых почвах создается необходимое для существования растений соотношение элементов питания.

Растительность

На целинных землях подобного вида растительностью образуется редкий травостой из типчака, келерии и белой полыни с примесью специфического разнотравья, такого как тысячелистник или качим. На темно-каштановых почвах преобладает ковыль. На них полыни относительно меньше.

Зато широко представлены эфемеры и эфемероиды, например, мятлик луковичный, однолетние костры, клоповники, гулявники и аистник. Они развиваются ранней весной, поэтому в мае при самых благоприятных условиях могут достигать в высоту до тридцати сантиметров. Затем они обсеменяются и начинают постепенно засыхать. Осенью с первыми дождями эфемероиды вновь дают всходы. Зелень зимой покрывается снегом и становится подножным кормом. К массе эфемероидов прибавляется ковыль, типчак, тонконог, которые тоже после осенних дождей начинают вегетировать вторично.

www.syl.ru

5 Условия почвообразования каштановых почв сухой степи. Сельскохозяйственное использование?

Каштановые почвы формируются в условиях сухих степей суббореального пояса. Они образуют обширную зону на территории России – от Предкавказья до Алтая и отдельными массивами распространены в Средней Сибири и в Забайкалье. В пределах зоны с севера на юг выделяют три подтипа каштановых почв темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые Наряду с каштановыми почвами в этой зоне широко распространены солонцы, солончаки, лугово-каштановые почвы.

Климат. Климат сухих степей – суббореальный семиаридный с теплым засушливым летом и холодной малоснежной зимой. Количество осадков и сумма активных температур закономерно снижаются с севера на юг и с запада на восток (табл. 10). Коэффициент увлажнения колеблется от 0,5 на севере зоны до 0,12-0,33 на юге, что обусловливает непромывной и выпотной типы водного режима почв.

Таблица 10

Климатические условия зоны сухих степей (по Д.И. Шашко, 1967)

Провинция | Осадки за год, мм | Сумма t >10°С | Продолжительность периода с t >100С, дни | КУ |

Восточно-Предкавказская Прикаспийская Тувинско-Южно-Забайкальская | 350-400 125-300 180-300 | 3300-3500 3000-3700 1400-2100 | 180-190 160-190 95-130 | 0,33-0,55 0,12-0,33 0,35-0,55 |

Растительность. В пределах Прикаспийской провинции выделяют три подзоны сухих степей с севера на юг сменяют друг друга типчаково-ковыльные, полынно-типчаковые и типчаково-полынные степи Растительность изрежена, степень покрытия – 50-70%. На засоленных и солонцеватых почвах распространены полынь, прутняк, ромашка. Поверхность почвы покрыта корочками лишайников, синезеленых и диатомовых водорослей. Количество опада составляет 2-4 т/га. В составе опада – 100-160 кг/га зольных элементов и 20-40 кг азота.

Рельеф и почвообразующие породы. Рельеф зоны преимущественно равнинный или слабоволнистый, связанный с древними водноаккумулятивными низменностями. Широко распространены понижения (блюдца, западины, лиманы), в которых формируются засоленные почвы.

Характерной особенностью ландшафтов является бессточность территории и ее слабая дренированность.

Преобладающие почвообразующие породы – лессовидные карбонатные суглинки, реже лессы. Встречаются морские и озерные засоленные отложения, элюво-делювий коренных пород.

Факторы почвообразования и генезис каштановых почв

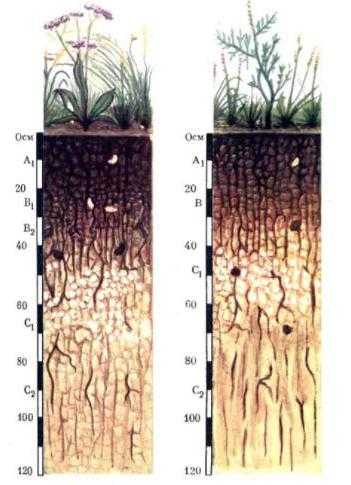

Каштановые почвы формируются под растительностью сухих степей в условиях засушливого климата. В профиле целинных каштановых почв под слоем слабо выраженной дернины Ад выделяется гумусовый горизонт А темно-каштанового или светло-каштанового цвета с буроватым оттенком, комковатой или комковато-пылеватой структуры. За ним идет гумусовый переходный горизонт Вх сероватобурой окраски, крупнокомковатой, а в солонцеватых разновидностях комковато-призмовидной или призмовидно-ореховатом структуры с буровато-коричневой лакировкой на гранях структурных отдельностей, придающей горизонту более темную окраску и коричневатый (каштановый) оттенок.

Ниже расположен горизонт гумусовых затеков В2, неоднородный по окраске, обычно серовато-бурый, крупнокомковатой или комковато-призмовидной структуры. Под ним залегает иллювиальный карбонатный горизонт Вк буровато-желтого цвета, призмовидной или призмовидно-ореховатой структуры, часто плотного сложения от наличия в нем карбонатов и солонцеватости. Карбонаты выделяются в виде ярко-белых пятен белоглазки, примазок или мицелия, что связано с провинциальными особенностями образования каштановых почв. Карбонатный горизонт постепенно переходит в почвообразующую породу С, более светлую и однородную по окраске, более рыхлого сложения, с очень редкими пятнами карбонатов или без них, с вкраплениями гипса в виде друз, гнезд, отдельных кристалликов или прожилок. Глубина скопления гипса и легкорастворимых солей определяется подтипом каштановых почв, а в пределах одного подтипа — степенью солонцеватости, механическим составом почв, породы и рельефом местности.

Климат. Каштановые почвы формируются в сухом континентальном климате с теплым засушливым продолжительным летом и холодной зимой с незначительным снеговым покровом. Высота его в разных частях зоны колеблется от 15 до 40 см. Средняя годовая температура воздуха 9° в европейской и 2—3° С в азиатской части России; соответственно изменяется средняя температура января от —5 до —25° и июля от +20 до +25° С. Продолжительность периода с температурой выше +5° С на западе зоны 215—225 дней, на востоке—150—160 дней. Безморозный период соответственно 180—190 и 110—120 дней. Сумма температур >10°С равняется 3300—3500° в западной части зоны и 1600—2100° в восточной. Осадков выпадает мало: на севере зоны —350—400 мм, в центре — 320—350 мм и на юге — около 250—300 мм. В восточных районах осадки составляют 200—300 мм. Больше всего их выпадает летом. В Забайкалье максимум осадков приходится на лето и осень. Часто они носят ливневый характер. Коэффициент увлажнения в южной части зоны 0,25—0,30, в центральной—0,30—0,35, в северной—0,35—0,45. В наиболее засушливые годы в летние месяцы резко снижается относительная влажность воздуха. Часты суховеи, оказывающие губительное влияние на развитие растительности.

Рельеф. Значительная территория зоны равнинная или равнинно-слабоволнистая с отчетливо выраженным микрорельефом. Широко распространены различные по конфигурации, размерам и углублению депрессии (западины, большие падины и лиманы). Характерной особенностью ландшафтов является бессточность территории и ее слабая дренированность.

Почвообразующая порода. Каштановые почвы развиты преимущественно на лёссовидных карбонатных суглинках, реже — на лёссах. В Причерноморской низменности и на Ставропольском плато каштановые почвы формируются в основном на тяжелых лёссовидных суглинках. На Приволжской возвышенности наряду с четвертичными желто-бурыми лёссовидными суглинками почвообразующими породами являются отложения мелового и третичного периодов: кварцево-карбонатные и глауконитовые пески и супеси, палеогеновые засоленные суглинки и глины, продукты выветривания песчаников, известняков и мелоподобных мергелей, В Заволжье широко распространены сыртовые глины и суглинки. В Прикаспийской низменности встречаются преимущественно желто-бурые карбонатные, а иногда и засоленные суглинки, прикрывающие шоколадные глины арало-каспийской трансгрессии.

Подуральское плато покрыто толщей четвертичных отложений, представленных бурыми суглинками и глинами. Встречаются выходы коренных пород, на элювии которых формируются каштановые почвы. В пределах Тургайской возвышенности наиболее распространены карбонатные тяжелые суглинки и глины, сменяющиеся третичными отложениями. В Мугоджарах широко представлены элювиально-делювиальные отложения продуктов выветривания коренных пород, а по древним долинам — элювий третичных красно-бурых глин. В южной части Западно-Сибирской равнины почвообразующие породы представлены древнеаллювиальными отложениями, подстилаемыми морскими засоленными осадками. Огромная часть зоны располагается в пределах Казахского мелкосопочника, отличающегося сложным увалисто-волнистым рельефом с большим количеством сопок и низких гор.

Почвообразующие породы здесь — желто-бурые часто скелетные карбонатные суглинки. Встречаются пестроцветные третичные засоленные отложения, преимущественно глинистые, оказывающие большое влияние на развитие комплексности почвенного покрова. В Южном Забайкалье каштановые почвы формируются в межгорных котловинах на хрящеватых легких пролювиально-делювиальных отложениях. Грунтовые воды повсеместно залегают глубоко и не оказывают влияния на развитие каштановых почв. |

Биологические факторы. Растительный покров зоны сухих степей неоднороден. Для него характерны низкорослость, комплексность и изреженность. Проективное покрытие не превышает 50—70%. К югу с усилением засушливости климата и солонцеватости почв пестрота растительного покрова увеличивается. В подзоне темно-каштановых почв растительность представлена типчаково-ковыльными степями, в состав которых входят различные виды злаков: ковыли (Stipa capillata, S. lessingiana и др.), типчак (Festuca sulcata), тонконог (Koeleria gracilis) с примесью разнотравья; в подзоне каштановых почв преобладают полынно-типчаковые и полынно-типчаково-ковыльные степи; в подзоне светло-каштановых почв — типчаково-полынные и полынно-типчаковые степи со значительной примесью эфемеров и эфемероидов. Среди них наибольшее распространение имеют мятлик луковичный (Роа bulbosa), тюльпаны (Tulipa pateys и др.), ирисы (Iris scariosa, I. halophula). Большое место занимают кустарники карагана (Caragana pumila), спирея (Spiraea hypericifolia). Последние особенно широко распространены в пределах Казахского мелкосопочника.

На каштановых солонцеватых почвах произрастают типчак, различные виды полыни (Artemisia nitrosa, A. pauciflora, A. frigiga, A. austriaca), а также разнотравье — прутняк (Kochia prostrata), poмашник (Pyrethrium achilleifolium), грудница шерстистая (Linosyris villosa), тысячелистник благородный (Achillea noВ1lis). Появляются лишайники и сине-зеленые водоросли. На легких каштановых почвах преобладает пырейно-разнотравная и ковыльно-разнотравная растительность с полынями полевой (Artemisia campestris, A. marschalliana), метельчатой (A. scoparia), песчаной (A. arenaria). Древесная естественная растительность приурочена к днищам и склонам балок и долинам рек. Наиболее часто встречаются дуб (Quercus robur), осина (Populus tremula), клен татарский (Acer tataricum), спирея (Spiraea crenatus), бересклет бородавчатый (Evonimus verrucosus), степная вишня (Primus spinosa), бобовник (Amygdalus nаnа). На выходах гранитов в Казахском мелкосопочнике встречается сосна (Pinus silvestris).

Древесная и кустарниковая растительность приурочена к днищам и склонам балок, долинам рек и состоит преимущественно из дуба, клена татарского, бересклета бородавчатого, осины, степной вишни, бобовника. Существенное влияние на почвообразование оказывают многочисленные животные, населяющие почвы зоны сухих степей. Обширную группу составляют различные грызуны: слепцы, сурки, хомяки и мыши. Из низших особенно велико влияние земляных червей. В черноземных почвах живут многие насекомые; они проделывают большую работу по изменению растительных остатков. Прокладывая ходы и устраивая камеры, животные разрыхляют и перемешивают почву на значительную глубину.

Вода. Непромывной водный режим приводит к аккумуляции на различной глубине карбонатов, гипса и легкорастворимых солей. В верхней части профиля преобладают бикарбонаты щелочных и щелочноземельных металлов; на глубине 50—60 см отчетливо выделяется карбонатный горизонт, а в первой половине второго метра — гипсовый; ниже обнаруживается горизонт аккумуляции легкорастворимых солей. Каштановые несолонцеватые почвы содержат очень мало водорастворимых солей по всему профилю. Плотный остаток водной вытяжки в верхнем горизонте не превышает 0,1%. Значительное накопление солей наблюдается на глубине 120—160 см. В составе их преобладают сульфаты щелочных и щелочноземельных металлов. Каштановые почвы, развитые на третичных засоленных породах, характеризуются, как правило, сульфатно-хлоридным типом засоления. Более глубокое залегание солевых горизонтов имеют темно-каштановые и наименьшее— светло-каштановые почвы. В пределах каждого подтипа глубина залегания солевых горизонтов уменьшается с повышением степени солонцеватости и утяжелением механического состава. Грунтовые воды почти повсеместно залегают глубоко и не оказывают влияние на развитие каштановых почв.

Выветривание. В формировании каштановых почв участвуют те же процессы, что и в формировании черноземов, но протекают они в более засушливых условиях. Поэтому дерновый процесс здесь проявляется слабее в связи с активной минерализацией источников гумуса и самого гумуса почв. Аридность обусловливает слабую выщелоченность от карбонатов, гипса и водорастворимых солей, которые в каштановых почвах залегают ближе к поверхности почвы и вызывают дифференциацию почвенного покрова по степени засоления и солонцеватости. В светло-каштановых почвах солонцовый процесс является зональным, наряду с дерновым. Многие ученые светло-каштановые почвы выделяют в отдельную группу аридосолей.

Генезис каштановых почв

В. В. Докучаев (1883), Н. М. Сибирцев (1898) и другие исследователи связывали происхождение каштановых почв с засушливостью климата и ксерофитным характером произрастающей растительности, в составе которой значительную роль играют полыни. По мнению В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева, главнейшими особенностями процесса почвообразования в этой зоне являются замедленные темпы гумусообразования и слабая выщелоченность профиля почв от карбонатов и легкорастворимых солей. Генезис каштановых почв следует рассматривать как результат совокупного проявления условий почвообразования в зоне сухих степей. Особенности природных условий зоны, в частности более изреженный растительный покров и, как следствие, меньшее поступление в почву растительных остатков и менее благоприятные условия их гумификации, определяют ослабленное развитие здесь дернового процесса по сравнению с черноземной зоной. Степень выраженности этого процесса (содержание гумуса, мощность гумусовых горизонтов, оструктуренность) тесно связана с условиями увлажнения в связи с зональными и провинциальными особенностями климата, а также с конкретными условиями рельефа. Именно поэтому наиболее гумусированы темнокаштановые почвы, формирующиеся в более благоприятных условиях увлажнения, и невысокое содержание гумуса имеют собственно каштановые и особенно светло-каштановые почвы. По мере перехода от темно-каштановых почв к свет ло-каштановым общий запас органического вещества уменьшается, заметно увеличивается отношение корневой массы к надземной, что объясняется преобладанием в составе травостоя полыней. Количество биомассы в зоне каштановых почв составляет в разных частях зоны 100—200 ц/га. Ежегодный опад растительных остатков колеблется от 40 до 80 ц/га. Значительную его часть составляют корни растений. Надземная растительная масса невелика и обычно не превышает 10—15 ц/га. В биологический круговорот с опадом ежегодно вовлекается 250—450 кг зольных элементов и азота. При разложении растительных остатков полынных группировок наряду с кремнием, магнием и полутораокисями образуется большое количество щелочных металлов. Последние являются причиной развития солонцеватости. Наложение элементов солонцового процесса на зональное проявление дернового процесса — одна из важнейших особенностей почвообразования в зоне сухих степей. Солонцеватость каштановых почв следует рассматривать как явление зонального порядка. Более четко она проявляется в светло-каштановых почвах.

В тяжелых каштановых почвах солонцеватость выражена более отчетливо. Каштановые легкие почвы, как правило, несолонцеватые или слабосолонцеватые. На проявление солонцеватости существенное влияние оказывает рельеф местности. Солонцеватость в каштановых почвах более отчетливо выявляется в нижней трети склона. На проявление солонцеватости большое влияние оказывают также степень засоления и карбонатность почвообразующих пород. На сильнозасоленных породах формируются каштановые почвы с ясно выраженными признаками солонцеватости. На породах с высоким содержанием карбонатов признаки солонцеватости проявляются слабо или отсутствуют. Каштановые почвы при Определенных условиях могут формироваться в результате эволюции луговых, солонцовых и других почв.

Особенность почвенного покрова зоны — комплексность. Основные взгляды на причины комплексности следующие: неодинаковые физические свойства пород, которые обусловили различную водонепроницаемость и выщелоченность от солей; различные условия увлажнения, связанные с микрорельефом; бессточность территории и ее слабая дренированность; неравномерное первоначальное распределение солей в грунте; вынос землероями на поверхность засоленного грунта, что привело к развитию солонцов и солонцеватых почв; близкое залегание солевого горизонта, пятнистое распределение растительности и засушливость климата. Большинство исследователей считают основными причинами комплексности почв микрорельеф и связанный с ним различный характер увлажнения и солевого режима и, как следствие, пятнистое распределение растительности и почв. Примером исключительной комплексности почвенного покрова могут служить Западно-Сибирская и Прикаспийская низменности.

Условия почвообразования засоленных почв. Пригодность почвы для разбивки сада в зависимости от содержания вредных солей?

Засоленные почвы

К засоленным относятся почвы, в которых содержатся минеральные соли в количествах, вредных для растений. Угнетение сельскохозяйственных культур начинается при содержании в профиле солей более 0,25 % массы почвы.Засоленные почвы не имеют сплошного распространения, а встречаются отдельными пятнами среди основного почвенного типа, образуя с последним комплексы. Распространены они во всех зонах, но наиболее в Казахстане, Средней Азии, Западной Сибири, Среднем и Нижнем Поволжье, на юге Украины.

Образование засоленных почв связано с накоплением солей в грунтовых водах и породах и условиями, способствующими их аккумуляции в почвах.

Значительное количество солей образуется при выветривании пород. Ежегодный приток легкорастворимых солей в океан с суши составляет 2735 млн. т, около 1 млрд. т солей каждый год поступает в бессточные области материков. Много легкорастворимых солей образуется при извержении вулканов.

В перераспределении солей большую роль играют ветер, поверхностные и текущие воды, однако ведущим фактором, который влияет на накопление и перераспределение солей в почвах, является климат. Соотношение количества осадков и испарения, фильтрационные свойства почвы, почвообразующих пород, растворимость солей в различных климатических условиях сильно изменяются, в связи с чем в распределении солей на территории суши отчетливо наблюдается определенная зональность. Концентрация солей в грунтовых водах и почвах увеличивается по мере увеличения засушливости климата. Наиболее высокая концентрация солей отмечается в пустынной зоне и наименьшая — в степной и лесостепной зонах.

Во влажном климате при промывном типе водного режима соли выщелачиваются за пределы почвогрунта и поэтому в почве не накапливаются.

При засушливом климате и выпотном типе водного режима, когда испарение намного превышает количество выпадающих осадков, создаются условия для накопления солей в грунтовых водах и почвообразующих породах. В этих областях в основном и распространены засоленные почвы.

В засушливых пустынных и полупустынных зонах, где нет глубокого промачивания почв, накопление солей может происходить в результате их биогенного накопления, выветривания, почвообразования, а также импульверизации (переноса ветром).

В качественном составе солей по отдельным природным зонам существует определенная закономерность, связанная с особенностями климата, которые влияют на геохимические и биохимические процессы почвообразования.

В лесостепных и степных районах при общем незначительном засолении почв и минерализации грунтовых вод в составе солей преобладают карбонаты и бикарбонаты натрия, встречаются сульфаты, обусловливающие содовый и содово-сульфатный типы засоления почв. Накопление соды в этих зонах связано с меньшей растворимостью ее по сравнению с сульфатами и хлоридами натрия.

В полупустынных и пустынных областях условия благоприятны для образования сульфатов и хлоридов натрия, гипса и нитратов. Иногда возможно образование соды и формирование почв с содовым типом засоления.

Засоленные почвы подразделяют на слабо-, средне- и сильнозасоленные, а также солончаки, солонцы и солоди. Слабозасоленные почвы содержат 0,25—0,4 % водорастворимых солей, среднезасоленные— 0,4—0,7%, а сильнозасоленные — 0,7—0,1%.

К солончакам относят почвы, в метровом профиле которых, начиная с верхнего горизонта, содержится большое количество (более 1 %) водорастворимых солей, подавляющих рост большинства растений. Залегают солончаки по различного рода понижениям — в поймах рек, приозерных впадинах, приморских низменностях, высохших озерах.

Солончаки содержат много (до 25 %) солей на поверхности, что связано с особенностями их образования. Образуются они главным образом при выпотном типе водного режима, когда испарение превышает количество выпадающих осадков. При таком водном режиме происходит непрерывное испарение воды с поверхности почвы и поднятие ее из нижних горизонтов. Если грунтовые воды залегают близко и содержат легкорастворимые соли, то последние передвигаются вместе с водой к поверхности, а после испарения воды накапливаются в верхних горизонтах почвы.

Состав солей различен и зависит от условий образования. Чаще других встречаются солончаки хлоридно-сульфатные, содержащие на поверхности NaCl и Na2S04. В солончаках с засолением NaCl поверхность покрыта коркой. Культурные растения на солончаках не растут. Наиболее вредно для них содовое засоление почвы, когда на поверхности солончака много соды.

Солонцом называют почву, у которой в почвенном поглощающем комплексе иллювиального горизонта содержится более 20 % емкости поглощения обменного натрия.

Распространены солонцы пятнами в поперечнике от нескольких метров до нескольких километров в разных почвенных зонах. Чаще всего они встречаются среди светло-каштановых почв. Верхний горизонт солонцов содержит незначительное количество легкорастворимых солей, а ниже его залегает иллювиальный горизонт с высоким содержанием обменного натрия. Содержание среди поглощенных катионов обменного натрия ухудшает физические и физико-химические свойства почв.

Формируются солонцы при вымывании солей из верхних горизонтов солончаков с преобладающим содержанием солей натрия. Воздействие грунтовых вод обусловливает чередование процессов летнего засоления (поднятия солей по капиллярам вместе с водой) и осенне-зимне-весеннего рассоления. Разложение растительных остатков (полыней, солянок и др.) приводит к биогенному накоплению натрия и поступлению солей натрия в почву при выпадении атмосферных осадков. При образовании солонцов содержание солей натрия остается достаточно высоким, однако ниже порога коагуляции, благодаря чему создаются условия для вытеснения части поглощенных Са и Mg из почвенного поглощающего комплекса натрием.

Название солонцов определяется зональными типами почв, среди которых они встречаются. В зависимости от условий образования каждый тип солонцовых почв подразделяют на три подтипа: 1) луговые, 2) лугово-степные и 3) степные.

Солонцы характеризуются плохими агрофизическими и агрохимическими свойствами и низким естественным плодородием. Из-за набухания солонцового горизонта они слабо пропускают воду, и весной в блюдцах солонцов надолго застаивается вода. Это задерживает полевые работы. Влажные солонцы трудно обрабатывать, так как почва сильно прилипает к отвалам плуга, а сухие солонцы плохо обрабатываются в связи с высокими плотностью и твердостью. Доступной для растений влаги эти почвы содержат мало. Такие неблагоприятные их свойства объясняются высоким содержанием в иллювиальном горизонте обменного натрия, который может достигать до 40 % емкости поглощения и более. Солонцы имеют щелочную или сильнощелочную реакцию. Наименее благоприятными агрономическими свойствами обладают корковые и мелкие солонцы.

Солоди относятся к группе полугидроморфных почв. Распространены в лесостепной и степной зонах и встречаются в замкнутых депрессиях под луговой, лугово-болотной растительностью и заболоченными лесами.

Характерным признаком солодей и осолоделых почв является наличие в верхних горизонтах аморфной кремнекислоты, растворимой в 5 % растворе едкого калия.

Процесс осолодевания и образования свободной кремниевой кислоты происходит в условиях повышенного увлажнения и промывания почв. Такие условия создаются обычно в различного рода понижениях (березово-осиновые колки, поды, лиманы). Профиль солоди резко дифференцирован на генетические горизонты.

Различают следующие подтипы солодей: лугово-болотные, луговые, лугово-степные и дерново-глеевые.

Сельскохозяйственное использование. Полевые, овощные и плодовые культуры неодинаково относятся к засолению почв. Наиболее устойчива к засолению свекла, среднеустойчивы — зерновые, томат, капуста, картофель, морковь, неустойчивы — подсолнечник, зернобобовые, редис, лук, чеснок, огурец. Из плодовых культур к засолению более устойчивы косточковые, менее — семечковые. Но даже солеустойчивые растения переносят сравнительно невысокие концентрации солей. Поэтому чтобы сделать засоленные почвы пригодными под пашню, их предварительно промывают (на 1 га расходуют от 2 до 18 тыс. т воды). Промывные минерализованные воды отводят по дренажным трубам.

Солончаки в районах богарного земледелия используют как пастбища.

Окультуривание солонцов проводят разными способами в зависимости от их свойств, глубины надсолонцового горизонта и района. Мощность надсолонцового горизонта мелких и средних солонцов черноземной зоны, встречающихся небольшими пятнами, увеличивают землеванием. Для этого на западину солонца землеройными машинами сгребают несолонцовую почву с окружающего участка. Затем поверхность поля выравнивают.

Наиболее эффективный прием окультуривания солонцов — гипсование, то есть внесение гипса (на 1 га его вносят от 3 до 25 т). После гипсования проводят глубокую вспашку для перемешивания гипса, надсолонцового и солонцового горизонтов. Внесенный кальций вытесняет из почвенного поглощающего комплекса (ППК) обменный натрий.

Условия почвообразования почв полупустыни и пустыни. Сельскохозяйственное использование?

Почвы полупустынь распространены в субширотном направлении почти на 3000 км, занимая небольшую площадь (919,4 км2) или 1,67 % от площади Евразии. Они протягиваются от Калмыкии и Астраханской области, низовий рек Волги и Урала и восточнее до Иртыша, в Казахстане и Туве, в Зайсанской котловине в виде узкой полоски вдоль границы с Монголией в «котловине больших озер», в северной и восточных частях Гоби, в низкогорьях Куньлуня. Зона этих почв входит в основном в Европейско-Казахстанс-кую суббореальную полупустынную область.

Климат. Зона полупустынь и пустынь отличается засушливым, резко континентальным климатом. Весна здесь короткая и сухая, лето длинное, жаркое и сухое. Среднегодовая температура колеблется от 5 °С до 9 °С в Европейско-Казахстанской области и от 3…7 °С до —6 °С в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и в Монголии. Также и сумма температур выше в Казахстане (3400 °С) и ниже в Монголии (2600 °С). Мощность снегового покрова колеблется соответственно от 10…20 до 5…10 см. Осадков выпадает 100…250 мм, а испаряемость в 4…7 раз превышает количество осадков, составляя 700…900 мм в год. Часты пыльные бури и суховеи, сильно иссушающие почву.

Рельеф и почвообразующие породы. В Прикаспийской низменности рельеф равнинно-слабоволнистый. В северной части хорошо выражены плоские депрессии (лиманы и падины), различные микрозападины, микробугорки, отдельные соляно-купольные поднятия, соленые озера. Почвообразующими породами служат в основном засоленные песчано-глинистые слоистые отложения древнекаспийской трансгрессии, слагающие низменность от междуречья Волги—Урала до нижних течений рек Сагиза и Эмбы; в северной части встречаются раннехвалынские суглинки, а в депрессиях—шоколадные глины. Ниже нулевых отметок в южной части доминируют позднехвалынские перевеянные пески. К западу от дельты Волги расположен район «бэровских бугров» — веерообразно разветвляющихся узких гряд высотой от 1…2 до 8… 10 м и длиной от 8 до 25 км, с понижениями (ильменями).

На Казахском мелкосопочнике самый распространенный тип рельефа — мелкосопочник (относительная высота сопок 150…200 м) с грядами, горными хребтами. Отрицательные формы рельефа представлены западинами разных размеров, долинами, лощинами, озерными впадинами. Почвообразующие породы — делювиально-элювиальные щебнистые и карбонатные покровные отложения, реже — засоленные неогеновые глины в понижениях, древние коры выветривания (пестроцветные глины), элювий коренныхпород, засоленные элювиально-делювиальные отложения осадочных пород, в бассейне Сарысу и северном Прибалхашье бугристо-грядовые и барханные пески.

На плато Устюрт (Северо-Устюртская гряда и ее пологий склон к Северо-Устюртской котловине), поверхность которого ровная и однообразная, материнскими породами служат маломощные (до 1 м) пылеватые хрящеватые покровные суглинки, известковистые элювиальные породы. На третичных плато Приаралья распространены хрящеватые супеси и пески, а в депрессиях — засоленные палеогеновые глины. На плато Мангышлак развиты маломощные щебнистые супесчано-суглинистые отложения, элювий известняка, а на Бетпак-Дале — хрящевато-галечниковые суглинки (западная часть) и щебнистые продукты выветривания древних кристаллических пород (восточная часть). На подгорных равнинах Балхаш-Алакольской равнины распространены главным образом лёссовидные породы и пролювиальные отложения.

На Тургайском столовом плато, представляющем собой волнистую денудационную равнину, почвообразующими породами являются бурые пылеватые суглинки, иногда засоленные, и пески, а в Тургайской депрессии — третичные засоленные отложения.

В Центральной Азии наиболее характерны следующие почвообразующие породы: пролювиальные дресвяно-щебнистые суглинистые и супесчаные наносы на подгорных равнинах, на конусах выноса и обширных равнинах Монголии, песчано-глинистые засоленные третичные породы на подгорных равнинах и их останцах, песчанистые лёссы северных склонов Тянь-Шаня, пролювиально-аллювиальные щебнистые и песчано-глинистые наносы внутригорных депрессий, маломощный элювий мезозойских незаселенных пород в северной Гоби, галечные пролювии с маломощным чехлом лёссовидных песчано-глинистых наносов и грубые суглинисто-супесчаные породы плато в Монголии, песчаники и песчаные породы северного и центрального Ордоса.

Растительный покров. В связи с перераспределением влаги, растворимых веществ и тепла из-за ярко выраженного микрорельефа, а также и суффозионных процессов, деятельности землероев, влияния человека и др. растительный покров характеризуется сложной комплексностью. Он беден по видовому составу, изрежен (проективное покрытие до 30…40 %). На суглинистых почвах развиты полынные, типчаково-полынные, полынно-биюргуновые, биюргуново-кокпековые ассоциации с довольно заметной примесью эфемероидов и эфемеров. На засоленных и солонцеватых почвах развита комплексная полынно-солянковая и солянковая растительность. Среди травостоя на сильносолонцеватых бурых полупустынных почвах доминируют различные виды полыней вместе с прутняком, камфоросмой, кокпеком, биюргуном, ромашником.

На супесчаных и песчаных почвах с более благоприятным водным режимом произрастают полынь песчаная, тмин песчаный, типчак, житняк, иногда астрагалы.

Кустарники представлены в основном джузгуном и тамариксом. Древесная растительность встречается в поймах рек и балках и состоит из тополя, осины, березы и других мелколиственных пород. По древним дельтам произрастают саксаульники.

Для лугово-бурых почв характерна злаково-разнотравная растительность.

В Центральной Азии в связи с крайне континентальным климатом растительность более разрежена. Основной фон образуют ковыли и эндемичные луки, часто встречаются парнолистниковые, хвойниковые кустарники, полыней и солянок мало, а эфемеры отсутствуют. Распространены низкорослый ковыль гобийский и ковыль галечный.

Условия почвообразования почв горных областей. Сельскохозяйственное использование?

Условия почвообразования в горных областях отличаются большим многообразием.

Высотная поясность характеризуется прежде всего закономерной сменой климата.

С увеличением высоты происходит уменьшение средней температуры воздуха в среднем на 0,5° С на каждые 100 м. С увеличением высоты возрастают количество выпадающих атмосферных осадков, суммарная солнечная радиация, повышается относительная влажность воздуха.

В горном климате отмечаются более резкие контрасты в суточном и сезонном циклах, чем у соответствующих почв равнин.

Рельеф горных областей сложный. Он связан с геологической историей горных систем и особенностями слагающих их пород. Общими чертами горного рельефа являются чрезвычайно сильная его расчлененность и разнообразие форм. Господствующими видами поверхности в горах являются склоны различной формы, крутизны и экспозиции.

Рельеф обуславливает сильное развитие процессов склоновой денудации, формирование интенсивного бокового внутрипочвенного и подпочвенного геохимических оттоков. Процессы денудации постоянно удаляют верхние слои продуктов выветривания и почвообразования, определяют малую мощность почвенного профиля. Таким образом, горные почвы, с одной стороны, постоянно обогащаются продуктами выветривания и почвообразования, с другой – постоянно обедняются ими в результате интенсивного геохимического оттока. (Богатырев, Владыченский , 1988)

Почвообразующими породами служат разнообразные продукты выветривания в основном элювиального, реже аккумулятивного типа. Широко распространены продукты выветривания меловых, третичных (известняки, песчаники, сланцы) осадочных отложений, а также пород магматического происхождения.

В соответствии с высотной поясностью в горных системах происходит распределение растительности. Наиболее общей закономерностью является смена с высотой лесных поясов на пояса травянистых, чаще луговых, растительных сообществ, субальпийских, альпийских лугов и еще выше – пояс господствования скал, осыпей, ледников и снежников.

Протяженность по высоте лесных поясов уменьшается по мере увеличения сухости и континентального климата.

В районах вулканических гор действующие вулканы постоянно снабжают окружающие пространства пеплом, газами, растворами. Вулканические почвы обычно характеризуются высоким и устойчивым плодородием. Часто встречаются погребенные почвы нескольких циклов, захороненные свежими порциями пеплов, потоками лавы, слоями пемзы. Косвенное влияние вулканизма на почвообразование проявляется через грунтовые воды, питаемые вулканическими источниками и термальными водами, которые обогащены соединениями кремния и алюминия. Вулканизм могучий фактор почвообразования. Для территорий с действующими вулканами характерны генетически с ними связанные землетрясения. Однако сильные землетрясения охватывают и такие территории, где вулканизм сейчас не проявляется. В сейсмических зонах Земли нередко наблюдаются смещения почвенных профилей и горизонтов. Прямое влияние землетрясений на почвенный покров может проявляться в форме образования глубоких и широких трещин, опусканий и поднятий отдельных участков поверхности на метр и более, а главное массовых оползней огромных глыб почвы и породы, что в целом глубоко меняет топографическую и гидрографическую обстановку местности и, как правило, усиливает смывы и переотложение почв. В горах бассейна Сурхоба (Гиссаро-Алай) на склонах наблюдаются свежие сейсмические срывы коры выветривания и почвенно-дернового покрова, на участках которых уже успели образоваться эрозионные борозды и промоины.

Многообразие природных условий почвообразования приводит к формированию различных горных почв. Характер высотной поясности, число вертикальных почвенных структур определяются положением горной страны в системе широтной зональности.

В почвенном покрове горных стран встречаются как почвы, характерные только для гор, отсутствующие на равнинах, так и почвы, имеющие аналоги на равнинных территориях.

К первым относятся горно-луговые, горно-луговые черноземновидные и горные лугово-степные. Все остальные горные почвы относятся к основным типам, соответствующим равнинным аналогам. (Ковриго В.П., Кауричев И.С., 2000)

studfiles.net

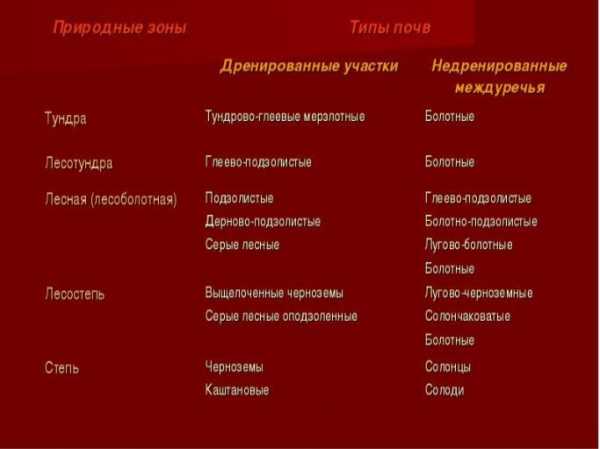

География почв России с учетом регионального компонента

Разделы: География

Цели урока:

- Координировать самостоятельную работу учащихся с учётом их личностных особенностей, в целях создания максимально благоприятных условий для их проявления.

- Продумать основные типы общения, формы сотрудничества между учениками и учителем с учётом личностного взаимодействия, равноправного партнёрства на уроке.

- В условиях личностно-ориентированного обучения предоставить каждому ученику, опираясь на его способности, склонности, интересы, субъективный опыт, возможность реализовать себя в познании разнообразия почв России и их зависимости от растительности.

Задачи урока:

- Используя субъективный опыт каждого ученика о почвах, умении самостоятельно получать информацию с помощью карт, сформировать знания о разнообразии почв России.

- Побудить учащихся к самостоятельному выбору и использованию наиболее значимых для них способов углубленного изучения материала об основных типах почв России.

- Стимулировать ученика к саморазвитию и самовыражению при выборе и выполнении практических заданий, решении проблемных вопросов.

- Оказать помощь творческой группе в изучении почв нашей местности, влиянии хозяйственной деятельности населения на загрязнение и охрану почв.

- Провести рефлексию, оценку приобретённых знаний.

Изучение нового материала.

Учитель: Ребята, посмотрите на почвенную карту России. Назовите основные почвы, двигаясь с севера на юг.

Учитель: Какие главные природные компоненты принимают участие в формировании почв:

- Горные породы

- Растения и животные

- Климатические условия

- Рельеф

- Уровень грунтовых вод

- Вечная мерзлота

- Время

Учитель: Как вы думаете, распределение почв

не только в России, а во всём мире хаотично или

подчиняется законам природы?

Ученики: Распределение почв подчиняется

закону широтной зональности, в горах высотной

поясности.

Учитель: Сейчас мы с вами ознакомимся с

основными типами почв России и постараемся

заполнить таблицу, характеризующую почвы.

Главные почвы России

| Типы почв | Условия почвообразования | Содержание гумуса | Свойства почвы | Природная зона |

| 1. Арктические | Мало тепла и растительности |

нет | Не плодородная | Арктическая пустыня |

| 2. Тундрово-глеевые | Вечная мерзлота, мало тепла, переувлажнение | 1,5% | Маломощные, имеют глеевой слой | Тундра |

| 3. Подзолистые | К увл. > 1 Прохладно. Растительные остатки – хвоя, вымывание перечное |

1,5 – 2% | Промывные, кислые, малоплодородные. | Тайга |

| 4. Дерново-подзолистые | К увл. > 1 Больше растительных остатков, промыв почв весной |

2 – 2,5% | Более плодородные, кислые | Смешанные леса |

| 5. Серые лесные, бурые лесные | К увл. = 1 Умеренно-континентальный климат, остатки лесной и травянистой растительности |

2 – 5% | Плодородные | Широколист- венные леса |

| 6. Чернозёмы | К увл. ? 1 Много тепла и растительных остатков |

10 – 12% | Самые плодородные, зернистая | Степи |

| 7. Каштановые | К увл. = 0,8, 0,7 Много тепла |

3 – 5% | Плодородные | Сухие степи |

| 8. Бурые и серо-бурые | К увл. < 0,5 Сухой климат, мало растительности |

1% | Засоление почв | Полупустыни |

Арктические почвы:

- Весь год низкие температуры.

- Материнская порода покрыта снегом или льдом.

- Растительный покров представлен мхами и лишайниками.

- Процесс почвообразования затруднен.

- Арктические почвы образуются на незначительных участках островов Арктики, незанятых снегом и льдом, в короткое летнее время.

Тундрово-глеевые почвы:

- Лето – холодное, короткое.

- Наличие многолетней мерзлоты.

- Растительный покров: мхи, лишайники, низкорослые кустарники.

- Почвообразование, замедленное из-за недостатка тепла.

- Гумуса содержится 1,5 %

- Природная зона – тундра.

Подзолистые почвы:

Лето прохладное, К увл. > 1.

- Избыточное увлажнение приводит к промыву гумуса, образуется неплодородный слой вымывания – подзол.

- Растительный покров представлен хвоей.

- Почвообразование затруднено, так как хвоя содержит смолы, которые затрудняют гниение и придают повышенную кислотность.

- Гумуса – 1,5 – 2 %.

- Природная зона – тайга.

Дерново-подзолистые почвы:

Лето тёплое, К увл. > 1.

- Промыв почв только весной.

- Растительный покров более разнообразен.

- Почвы более плодородные.

- Гумуса – 2 %.

- Природная зона – смешанные леса.

Серые лесные почвы:

- Климат умеренно-континентальный с тёплым летом, К увл. = 1.

- Растительный покров представлен остатками лесной и травянистой растительности.

- Почвы плодородные.

- Гумуса 2 – 5 %.

- Природная зона – широколиственные леса.

Чернозёмные почвы:

- Умеренно-континентальный и континентальный тёплый климат, К увл. =< 1; 0,9.

- Растительный покров представлен травянистой растительностью, нет промыва, что способствует накоплению гумуса.

- Почвы – очень плодородные.

- Гумуса – 10 – 12 %.

- Природная зона – степи.

Каштановые почвы:

- Континентальный засушливый климат, много тепла, К увл. < 1; 0,8.

- Растительный покров представлен травянистой растительностью, но много тепла и мало влаги формируют менее разнообразный растительный покров.

- Почвы плодородные.

- Гумуса 3 – 5 %.

- Природная зона – сухие степи.

Бурые и серо-бурые почвы:

- Резко-континентальный, сухой климат, К увл. < 0,5.

- Малый растительный покров.

- Образование почв затруднено в результате высоких температур, уменьшения влаги и растительного опада.

- Гумуса – 1 %.

- Почвы засолены.

- Природная зона – пустыни.

Учитель: Мы с вами проследили смену почв с севера на юг на территории Русской равнины. Какие вы можете сделать выводы о разнообразии почв и главных природных компонентах, влияющих на формирование почв?

Ученики: Прослеживается широтная зональность. В результате изменения климатических особенностей тепла и влаги, меняется растительный покров, а от растительного опада напрямую идет формирование разнообразных почв. Одинаково плохо для формирования почв как недостаток тепла и влаги также и их избыток. Почвы плодородные формируются при достаточном количестве тепла и влаги и ежегодном опаде растительности.

Учитель: Какие почвы характерны для нашей местности?

Ученики: Черноземы.

Учитель: Одним из главных богатств Белгородской области являются почвы. Основным свойством почвы является наличие в ней гумуса. Область расположена в благоприятных природно-климатических условиях, которые способствовали формированию высокоплодородных почв. О почвах нашего села расскажут учащиеся исследовательской группы.

Ученики: Территория села Пушкарное расположена к северо-западу от города Белгорода в бассейне малых рек Везелки и Искринки, притоков Северного Донца в ярко-выраженной лесостепной зоне. У нас степные пространства сочетаются с лесными урочищами, где произрастает растительность широколиственных лесов.

В лесных районах почвы – серые и тёмно-серые лесные. На равнинных степных районах – черноземы обыкновенные. В долинах рек – черноземно-луговые и пойменные почвы.

Кислотность почв в северо-западной части Пушкарских полей повышена, требуется известкование.

Длительность земледельческого освоения территории влияет на плодородие и запасы гумуса в почвах. Человек своей деятельностью отрицательно воздействует на почвы. На территории нашего села рельеф очень сложный, ровных мест мало, поэтому вспашка должна вестись поперёк склонов, много оврагов, что также усложняет работу в полях. Преобладает водная эрозия, и смыв гумусового слоя с полей. Экологический отряд нашего класса ведёт борьбу со стихийными свалками на территории села. Под нашу охрану взята пойменная часть реки Везелки, а также сама река, от бытового мусора. Люди на своих огородах продолжают весной и осенью жечь костры, остатки растений, не понимая, что это ценное сырьё, повышающее плодородие почв и костры сжигают имеющиеся в почве микроорганизмы.

Учитель: Почва – это сложное природное образование. Последние исследования учёных всё больше подтверждают, что почва – это особое природное образование, переходное между живым и неживым.

Спасибо ребятам за проделанную работу. Они провели исследовательскую работу и ознакомили нас с главными почвами нашего села.

Сейчас слово предоставим Бахаеву Н.В., он нас ознакомит с новыми технологиями позволяющими получать высокие урожаи; но бережно относиться к почвам, так как плодородие – это главное качество почв Агросберегающие технологии.

В современную концепцию агросберегающих технологий входит использование всех экологически целесообразных и экологически малоопасных методов защиты культурных растений от вредных организмов.

Основными методами являются агротехнический, биологический и химический.

1. Агротехнический метод включает в себя следующие виды:

а) Севообороты. Правильный севооборот – главная составная часть системы земледелия и один из этапов борьбы с сорняками, так как сельскохозяйственные культуры по-разному влияют на разные виды сорных растений.

б) Обработка почвы имеет важное значение в борьбе с сорняками.

2. Биологический метод предполагает борьбу с сорняками, посевами культурных растений, которые обладают высокой конкурентоспособностью на отношение к сорнякам, то есть фитоценозы одних культур сильно подавляют развитие сорняков (рожь, озимая пшеница).

Также используются биологические объекты – насекомые, микроорганизмы, нематоды, которые подавляют рост и развитие сорных растений. Но этот метод ещё не получил широкого развития в России.

3. Химический метод. В настоящее время активно применяются гербициды. Он не является решающим по отношению к другим методам, а используют в сочетании с ними. В связи со сложным и не всегда однозначно полезным влиянием пестицидов на экосистемы. Их применение должно быть рациональным, то есть экономически и экологически обоснованным.

Все, вышеперечисленные агросберегающие технологии, плюс внесение минеральных удобрений, природного фактора, (выветривания, вымывания и так далее) всё таки имеет негативное воздействие на плодородие почв, то есть содержания гумуса и, естественно, существует проблема восстановления плодородия почв, и одним из путей сберечь то, что осталось – это внесение органических удобрений, биологический метод и рационально экологически обоснованные агротехнические методы.

Домашнее задание: Индивидуальные разноуровневые задания.

Проверка фактического материала.

- Почему происходит смена почв?

- Кто является основоположником науки почвоведения?

- Какие почвы самые плодородные?

Умение работать с картой.

- Какие почвы расположены в Ярославской области?

- Какие почвы сформировались в нижнем течении реки Волги?

- Определить почвы на Кольском полуострове?

Причинно-следственные связи.

- Почему уменьшается накопление гумуса в зоне лесов?

- Почему самые плодородные почвы России – черноземы?

- Почему почвы тайги содержат мало гумуса, но повышенную кислотность?

Творческое применение знаний.

- Приведите примеры, доказывающие отрицательное влияние человека на почвы, ведущие к её деградации.

- Приведите примеры защиты почв.

- Почему пользоваться удобрениями нужно с осторожностью?

Рефлексия:

- Я оцениваю свою работу…

- Я сегодня узнал…

- Мне было…

17.02.2009

urok.1sept.ru

Почвы каштановые, их свойства и классификация

Каштановыми называют такие почвы, условием формирования которых являются сухие степи. Какими свойствами обладают каштановые почвы, как они сформировались, где распространены, читайте в данной статье.

Где и как формируются каштановые почвы?

Местом происхождения являются сухие степи с засушливым климатом, недостаточным количеством осадков, большим уровнем испарения. Каштановые почвы образуются под изреженным растительным покровом, поэтому дерновый процесс здесь развит слабо в сравнении с черноземной зоной. От условий увлажнения зависит, насколько слабо или сильно будет выражен дерновый процесс.

Более интенсивным его проявлением характеризуются северные районы зоны, где осуществляется формирование самых богатых гумусом почв – темно-каштановых. С продвижением на юг увеличивается сухость климата. Происходит переход этих почв в каштановые, а затем в светло-каштановые, содержание гумуса в которых низкое, мощность горизонта – маленькая.

Если мало осадков и почва промывается слабо, солевым продуктам почвообразования нет возможности проникнуть глубоко, поэтому они остаются на поверхности. При интенсивном разложении растительности наряду с такими соединениями, как кальций, кремний, магний, в больших количествах освобождаются и щелочные металлы. Из-за их присутствия в почве начинает развиваться солонцеватость. Важной особенностью почвообразования в зоне степей с сухим климатом является то, что солонцеватый процесс накладывается на дерновый.

- Черноземы южные и обыкновенные.

- Темно-каштановая.

- Каштановая.

- Светло-каштановая.

Черноземы и каштановые почвы сплошной полосой протянулись с запада до алтайских предгорий. Восточней Алтая встречаются небольшие отдельные островки в районе котловин, в Селенгинской и Восточно-Забайкальской степях. Эти почвы получили широкое распространение в Прикаспийской низменности и Казахстане, в области мелкосопочника.

Для сравнения: черноземы занимают 8,5 процента территории российских степей, а каштановые почвы — всего 3. Главной особенностью черноземов является большое содержание гумуса. Типичные черноземы отличаются глубоким залеганием грунтовых вод. Примечательно, что верхняя толща грунта хорошо промачивается осадками, нижняя – грунтовыми водами, а между ними расположен сухой горизонт. Именно эти условия являются подходящими для формирования черноземных и каштановых почв.

В каждом подтипе каштановых почв в зависимости от термических условий происходит выделение следующих групп: теплой, умеренной, глубинно-холодной. Кроме того, внутри отдельного подтипа почва разделяется по родам. Это обычная, солонцеватая, солонцевато-солончаковая, остаточно-солонцеватая, карбонатная, карбонатно-солонцеватая. Следует заметить, что каштановые почвы разных родов имеют неодинаковое проявление признаков как солонцеватости, так и солончаковатости.

Почвы темно-каштановые

Ими занята северная часть зоны. Темно-каштановые почвы характеризуются комковатой или комковато-зернистой структурой гумусового горизонта на целинных землях, а на пахотных – пылевато-комковатой. Залегание гипса и легкорастворимых солей происходит на глубине около двух метров. Характеристика каштановой почвы невозможна без описания мощности гумусового горизонта. У этой почвы он достигает 50 сантиметров. У солонцеватых почв в нижней части гумусовый горизонт более плотный. Это объясняется тем, что его обогащают коллоидные частицы.

Комковатую и глыбистую структуру имеют темно-каштановые почвы. Свойства их ярче выражены с увеличением солонцеватости горизонта. Структурные грани имеют лакированную корочку буровато-коричневого цвета. Род солонцеватых темно-каштановых почв подразделяется на следующие виды:

- Несолонцеватые. Они поглощают до 3 процентов натрия из всего объема поглощения.

- Слабосолонцеватые почвы — 3-5 процентов.

- Среднесолонцеватые – 5-10.

- Сильно солонцеватые – 10-15.

Характеристика темно-каштановых почв

- Солонцевато-солончаковые почвы темного цвета относятся к сильнозасоленным породам. На глубине одного метра содержание растворимых водой солей увеличивается.

- В остаточно-солонцеватых почвах незаметно содержание обменного натрия. Здесь солонцеватость носит остаточный характер.

- У солонцевато-осолоделых почв верхняя или нижняя часть гумусового горизонта имеет признаки осолодевания, которые представлены кремнеземистой присыпкой на структурных гранях.

- Карбонатные каштановые почвы имеют повышенное содержание карбоната на поверхности. Местом их образования являются тяжелые породы.

- Формирование карбонатно-солонцеватых почв происходит на засоленных породах с тяжелым механическим составом. Почвы обладают повышенной плотностью и трещиноватым сложением профиля. Когда они влажные, то начинают сильно набухать и вязнуть.

Характеристика каштановой почвы

Она отличается мощностью гумусового горизонта. У каштановых почв эта цифра составляет 30-40 сантиметров. Больше всего карбонатов скапливается на глубине 50 сантиметров, гипса – 170, а растворимых в воде солей – на двухметровой глубине. Эти почвы имеют такие же родовые признаки, что и выше описанные.

Почвы светло-каштановые

Зоной их формирования является южная часть сухих степей, занятых под полынными и злаковыми растениями. Эти почвы образуются в сильно засушливом климате. Мощность гумусового горизонта невелика – 25-30 сантиметров. Он отличается бесструктурным составом и слабым промыванием. Из-за этого карбонатный слой залегает близко к поверхности. Глубина гипсового горизонта составляет 1 метр 20 сантиметров. В этой почве легкорастворимые соли скапливаются в больших количествах, поэтому признаки солонцеватости проявляются повсеместно. Не солонцеватые почвы каштановые можно встретить крайне редко.

Верхний горизонт этой почвы имеет более светлую окраску, его структура рыхлая. На это оказывает влияние осолодевание. Светло-каштановые почвы разделяются по родам так же, как и другие. Солонцеватость и солончаковость в светлой почве четче проявляются и носят зональный характер.

Использование

Почва степей, особенно темная каштановая, имеет достаточные запасы питательных веществ. Она обладает высоким плодородием. На ней выращивают пшеницу, просо, кукурузу, подсолнечник, бахчевые и садовые культуры. Урожайность намного повышается, если в почву внести фосфорные, калийные, азотные удобрения и задержать в ней влагу.

Каштановую почву без темных или светлых оттенков чаще используют для сенокосных угодий, пастбищ, пашен. Но она пригодна и для выращивания вышеописанных культур. На светло-каштановых почвах выращивать различные культуры можно только при регулярном ее орошении.

Солонцеватые почвы каштановые отличаются незавидным плодородием. Поэтому для его повышения используют химическую и биологическую мелиорацию. Иногда достаточно глубоко вспахать землю.

Недостатки

- Светло-каштановые, каштановые и солонцеватые почвы степей имеют перегнойный слой маленькой мощности. Это не может обеспечить корнеобитаемому слою нормальные условия.

- Уплотненный горизонт залегает сравнительно неглубоко. Это нарушает водный режим почвы и препятствует корням растений проникать вглубь.

- Солонцеватые почвы имеют повышенную концентрацию щелочи, что вызывает необходимость окислять почву перед ее использованием.

- Почвы степей испытывают недостаток во влаге и питательных веществах, особенно светло-каштановые.

Человек должен помочь каштановым, маломощным, малоструктурным и солонцеватым почвам стать мощными, богатыми перегноем и питательными веществами. Необходимо систематически орошать почву для пополнения ее водного запаса, вносить в нее органические и минеральные удобрения, соблюдать новейшие приемы агротехники.

fb.ru

Каштановые и темно-каштановые почвы. Каштановые и темно-каштановые мицелярно-карбонатные почвы

Каштановые и темно-каштановые почвы

| КиДПР | Черноземы текстурно-карбонатные / Каштановые |

| WRB | Haplic & Gypsic KASTANOZEMS |

| Площадь | 0,71% |

Условия формирования

Каштановые и темно-каштановые почвы распространены на равнинах в зоне сухих степей от долины Маныча на западе до отрогов Алтая на востоке. Они формируются преимущественно на карбонатных лёссовидных суглинках и глинах и глинисто-суглинистых элюво-делювиях коренных пород под дерновинно-злаковыми сухими степями в условиях семиаридного климата. Водный режим почв непромывной. Кроме того, каштановые почвы развиты в горах и межгорных котловинах Южной Сибири (Алтай, Западный Саян, хребет Танну-Ола).

Морфологическое строение профиля

О — Av — A(са) — АBса — Bcа — Bcs — Ccs (s)

На равнинах профиль темно-каштановых почв состоит из хорошо выраженного гумусового горизонта A(са) мощностью 20–30 см, буровато- или коричневато-темно-серой окраски, пороховато-мелкозернистой структуры, на поверхности которого часто образуется степной войлок. Переходный горизонт АВса мощностью около 20 см более бурый, неравномерно прогумусированный, несколько уплотненный, комковатой структуры. Мощность А+АВса составляет 40–50 см. Ниже располагается карбонатный горизонт Bcа, наиболее плотный, призмовидно-комковатый, с выделениями карбонатов в виде белоглазки. С глубины 120–150 см следует гипсовый горизонт Bcs рыхлее и влажнее предыдущего с многочисленными новообразованиями гипса, постепенно переходящий в почвообразующую породу Ccs, содержащую гипс, а иногда и легкорастворимые соли. Вскипание обычно начинается в нижней части горизонта А или в горизонте АВса.

Каштановые почвы отличаются от темно-каштановых меньшей мощностью гумусовых горизонтов (А около 20 см, А+АВса 30–40 см), склонностью к уплотнению и образованию ореховато-призмовидной структуры в горизонтах АВса и Вса и более высоким положением в профиле выделений гипса.

Основные почвообразовательные процессы

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Элювиально-иллювиальное перераспределение карбонатов

Хозяйственное использование

Каштановые и темно-каштановые почвы потенциально плодородны. Возможно успешное выращивание широкого спектра культур: зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень), технических, овощных, плодовых при условии проведения комплекса мероприятий по влагонакоплению. Необходима также охрана почв от водной и ветровой эрозии, вторичного засоления, внесение минеральных и органических удобрений.

Аналитическая характеристика темно-каштановой почвы [198]

Свойства

Темно-каштановые почвы глинистого, тяжело- и среднесуглинистого гранулометрического состава, в верхнем горизонте (0–15 см) содержат гумуса от 3–4% (пахотные) до 5% (целинные), а собственно каштановые — от 2–3% до 4% соответственно. В легкосуглинистых и супесчаных почвах содержание гумуса снижается. В составе гумуса количество гуминовых кислот и фульвокислот примерно одинаково: Сгк/Сфк — в верхних горизонтах и менее 1 в подгумусовом горизонте. Сумма обменных оснований равна 20–30 ммоль(экв.)/100 г почвы. Реакция почвенного раствора нейтральная или слабощелочная в верхних горизонтах (рН 7,2–7,5) и щелочная в нижних. Почвенный профиль не дифференцирован по распределению илистой фракции и валовому содержанию Si02 и R2O3.

Е.П. Быкова, И.С. Урусевская

Микроморфологическая характеристика

А(са) Горизонт содержит большое количество тонкодисперсного и сгусткового темно-бурого и бурого гумуса. Характерны высокая агрегированность и копрогенность с преобладанием межагрегатных и биогенных пор. Плазма глинисто-гумусовая с чешуйчатой оптической ориентацией. Из растительных остатков преобладают бурые полуразложившиеся формы (в темно-каштановых почвах их значительно больше). Карбонатность горизонта проявляется зонально.

АВса Характеризуется снижением гумусированности и степени агрегированности, упрощением строения микроагрегатов, снижением растительных остатков. В темно-каштановых почвах увеличивается доля копролитов из материала разных горизонтов и биогенных пор. Оптически ориентированная глина имеет чешуйчатое или волокнистое микростроение.

Вса Материал агрегирован слабо, копролиты расположены в зонах, прилегающих к порам. Состав плазмы карбонатно-глинистый с низкой оптической ориентацией. Микрозоны гумусированной плазмы приурочены к крупным растительным остаткам. Преобладают трещины и биогенные поры. Вниз по профилю резко увеличивается степень окарбоначенности плазмы, появляются обширные зоны с преобладанием микрокристаллического кальцита. Растительные остатки приурочены к крупным порам.

C(сs) Глинисто-карбонатный материал с массивной структурой, с каналами, трещинами и вагами. Микрокристаллический кальцит равномерно распределен в материале основы. В темно-каштановых почвах встречаются стяжения криптокристаллического кальцита. Плазма с кристаллитовой оптической ориентацией. Преобладают поры-трещины. Характерны отдельные крупные кристаллы гипса в основной массе и некоторых порах [46, 284].

В.М. Колесникова, М.П. Лебедева-Верба

Гель-хроматограмма гуминовых веществ

Замедление процесса трансформации растительных остатков в каштановых почвах по сравнению с черноземами отражается на молекулярно-массовом распределении системы гуминовых кислот каштановых почв. Увеличивается вклад высокомолекулярных фракций протогуминовых веществ, доля «зрелых» гуминовых кислот с высоким содержанием углерода (до 56%) и значительным содержанием ароматических фрагментов в составе молекул остается по-прежнему высокой, но размеры молекул в этой фракции снижаются. В составе молекул гуминовых кислот практически отсутствуют алифатические фрагменты полисахаридов и белков, источником которых являются органические остатки.

В.В. Демин, Ю.А. Завгородняя

Каштановые и темно-каштановые мицелярно-карбонатные почвы

| КиДПР | Выделение не предусмотрено |

| WRB | Calcic KASTANOZEMS |

| Площадь | 0,12% |

Условия формирования

Каштановые и темно-каштановые мицелярно-карбонатные почвы распространены в зоне сухой степи в Восточном Предкавказье на восточных склонах Ставропольского плато. Они формируются на лёссовидных суглинках под дерновинно-злаковыми сухими степями в условиях семиаридного климата.

Морфологическое строение профиля

О — Av — А(са) — АВса — Вса — Ссs

Профиль темно-каштановой мицелярно-карбонатной почвы состоит из гумусового горизонта А мощностью 20–30 см буровато-темно-серого или серо-коричневого цвета, порошисто-комковатой структуры, постепенно переходящего в темно-бурый, комковатый горизонт АВса, пронизанный мицелярными формами карбонатных новообразований (плесневидные налеты, жилки, паутинка), в котором наблюдается вскипание. Мощность А+АВса 50–65 см. Ниже залегает карбонатный горизонт Вса с обильными выделениями карбонатов в виде белоглазки с глубины 60–70 см, постепенно переходящий в почвообразующую породу с выделениями гипса с глубины 150–200 см.

Каштановые мицелярно-карбонатные почвы отличаются от темно-каштановых меньшей мощностью гумусовых горизонтов (А около 20 см, А+АВса 35–50 см), более высоким расположением в профиле белоглазки (с 50–60 см) и выделений гипса (со 130–150 см). Вскипание начинается с поверхности или с глубины 30–50 см. Каштановые и темно-каштановые мицелярно-карбонатные почвы характеризуются сильной зоогенной перерытостью (червями, насекомыми, землероями).

Основные почвообразовательные процессы

- Гумусово-аккумулятивный процесс

- Элювиально-иллювиальное перераспределение карбонатов

Свойства

Содержание гумуса в темно-каштановых мицелярно-карбонатных почвах в горизонте А 3–4% с плавным падением по профилю (на глубине 50 см содержится еще 1,5–2% гумуса). Емкость обмена 25–30 ммоль(экв.)/100 г почвы. Реакция нейтральная или слабощелочная в верхних горизонтах и щелочная в нижних. В горизонте Аса каштановых мицелярно-карбонатных почв содержание гумуса ниже (2,8–3,4%) и падает на глубине 50 см (до 1%). В горизонте Вса часто обнаруживается увеличение содержания илистой фракции.

Е.П. Быкова, И.С. Урусевская

- Каштановые и темно-каштановые почвы, масштаб 1:60 000 000

- Каштановые и темно-каштановые мицелярно-карбонатные почвы, масштаб 1:60 000 000

soilatlas.ru

Строение профиля, химические и физические свойства каштановых почв

В связи с большой протяженностью зоны сухой степи и неоднородностью природных условий почвообразования каштановые почвы отличаются значительным разнообразием как в отношении содержания гумуса, так и солонцеватости, карбонатности, выщелочености и механического состава.

В зависимости от содержания органического вещества описьи-ваемые почвы подразделяются на темно-каштановые, собственно-каштановые и светло-каштановые.

Темно-каштановые почвы содержат в перегнойном горизонте 4—5% гумуса, каштановые 3—4 и светло-каштановые 2—3%. Каждый из этих подтипов образует свою почвенную подзону. При этом подзона темно-каштановых почв расположена в северной части сухой степи и граничит непосредственно с южными черноземами, подзоны каштановых и светло-каштановых почв размещены южнее. Самую южную часть каштановой зоны занимают светло-каштановые почвы, граничащие с подзоной бурых пустынно-степных почв.

На основном фоне каштановых почв зоны сухой степи очень часто выделяются многочисленные контуры каштановых солонцеватых почв, каштановых карбонатных, каштановых карбонатно-солонцеватых, лугово-каштановых и каштановых восточносибирских выщелоченных несолонцеватьих почв, которые придают почвенному покрову резко выраженную комплексность.

Остановимся в кратких чертах на главнейших особенностях каждой из этих почв в отдельности.

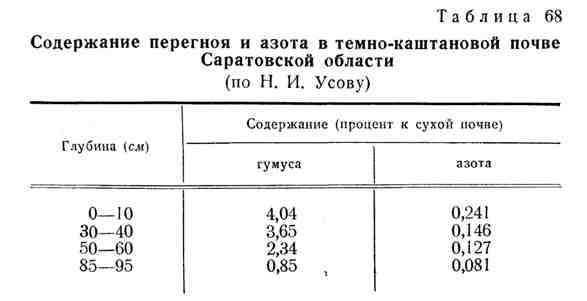

Темно-каштановые почвы занимают обширные пространства в зоне сухой степи и являются переходной стадией между черноземными и каштановыми почвами. Количество перегноя в них убывает в, глубину постепенно, без скачков, что наглядно видно из данных, приведенных в табл. 68.

Перегнойный горизонт в темно-каштановых почвах обычно ясно выделяется по окраске и имеет мощность в среднем от 40 до 60 см.

Таким образом, весь профиль темно-каштановой почвы как бы сжат по сравнению с черноземом. Для морфологической характеристики темно-каштановой почвы приведем описание разреза в государственном заповеднике Аскания-Нова (С. С. Соболев, Украинская ССР).

Горизонт А — 0—28 см. Серый перегнойный горизонт со слабым каштановым оттенком. Плохо выраженная непрочная комковатая структура, редкая тонкая пористость и слабая трещиноватость. Пахотный горизонт до 15 еж, комковато-распыленный, чуть светлее остальной части.

Горизонт B1 — 28—48 см. Переходный горизонт; до 39 см равномерно окрашен, с ясным каштановым оттенком; заметное уплотнение и слабо выраженная ореховатая структура. Ниже 39 еж неравномерная окраска; серые языки на каштановом фоне. Плотнее верхнего. Линия вскипания на 46 см.

Горизонт В2 — 48—92 см. Карбонатный иллювиальный горизонт— наиболее плотный горизонт профиля. Вверху ясно вуалирован перегноем. Белоглазка равномерная, яркая, мягкая и резкоконтурная.

Горизонт С — 92—150 см. Темно-буровато-палевый тяжелосуглинистый лёсс без видимых карбонатов. Гипс на глубине около 2 м.

Как видно из приведенного описания, темно-каштановые почвы отличаются от черноземов значительно меньшей мощностью перегнойного горизонта, небольшим содержанием органических веществ, слабо выраженной непрочной комковатой структурой и наличием уплотненного иллювиального карбонатного горизонта.

Перечисленные свойства, характерные для каштановых почв, не являются, однако, постоянными и в зависимости от физико-географических условий в значительной степени варьируют.

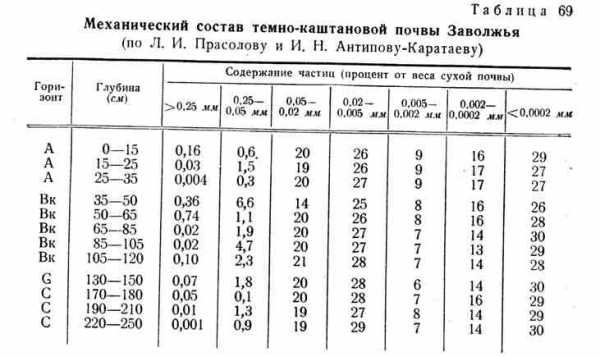

Данные механического анализа не обнаруживают признаков заметного перераспределения по профилю почвы илистых и коллоидных частиц (табл. 69).

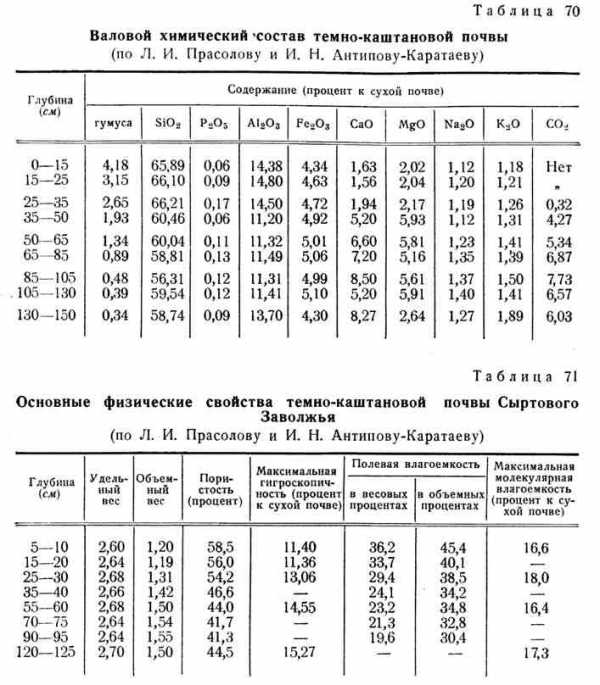

Вследствие ограниченного количества выпадающих атмосферных осадков и сильного их испарения в почвах сухой степи не происходит сильного выщелачивания, а следовательно и перераспределения органоминеральных соединений по почвенной толще (табл. 70).

В каштановых почвах оказываются вынесенными на значительную глубину лишь легко растворимые соли; что же касается карбонатов кальция и магния, то их скопление обнаруживается уже в перегнойном горизонте. В связи с этим вскипание под действием соляной кислоты в данных почвах наблюдается обычно на небольшой глубине, а иногда и с поверхности.

Верхние горизонты темно-каштановых почв обладают значительной влагоемкостью, небольшим объемным весом по сравнению с нижележащими слоями и довольно большой пористостью, обеспечивающей благоприятные воздушные и водные свойства почвы (табл. 71).

Поглощающий комплекс каштановых почв насыщен кальцием и магнием, но нередко он содержит незначительное количество натрия, обусловливающего солонцеватость почв.

В качестве примера, иллюстрирующего эту особенность описываемых почв, приведем данные табл. 72.

Наличие поглощенного натрия и калия как слабых коагуляторов почвенных коллоидов заметным образом сказывается на структурных свойствах почвы: в каштановых почвах отсутствует прочная зернистая и комковатая структура, столь характерная для черноземов.

Здесь она заменяется непрочной, легко распыляющейся, комковатой, чешуйчатой и листоватой структурой, а часто наблюдается полная бесструктурность верхнего горизонта. Иногда перегнойный горизонт явно расчленяется на 2 подгоризонта, из которых нижний отличается большой уплотненностью, весьма мешающей свободному развитию корней культурных растений. Вследствие распыленности каштановые почвы способны к заплыванию и уплотнению; при вспашке они нередко дают глыбы. Реакция почвенного раствора верхних горизонтов чаще всего слабощелочная (рН = 7,2—7,5).