Щелочноземельные металлы | CHEM-MIND.com

Бериллий

Элементы второй группы имеют историческое название «щелочноземельные». Землями химики когда-то называли тугоплавкие, практически не растворимые в воде вещества, которые выделяли из минералов и горных пород. Какое-то время считалось, что это простые вещества, потом выяснили, что «земли» — это оксиды элементов. Но вы-делить из них металлы в чистом виде иногда удавалось лишь спустя многие десятилетия: так прочно они были связаны с кислородом. Первая же часть слова «щелочноземельные» связана с тем, что эти «земли» имели свойства щелочей — они реагировали с кислотами, давали мылкие на ощупь растворы, а при нагревании с жирами разлагали их. В чистом виде и по химическим свойствам элементы второй группы напоминают соседей по пер-вой группе, но отличаются намного меньшей активностью. Они тоже реагируют с водой с выделением водорода, но намного медленнее.

Элементы второй группы имеют историческое название «щелочноземельные». Землями химики когда-то называли тугоплавкие, практически не растворимые в воде вещества, которые выделяли из минералов и горных пород. Какое-то время считалось, что это простые вещества, потом выяснили, что «земли» — это оксиды элементов. Но вы-делить из них металлы в чистом виде иногда удавалось лишь спустя многие десятилетия: так прочно они были связаны с кислородом. Первая же часть слова «щелочноземельные» связана с тем, что эти «земли» имели свойства щелочей — они реагировали с кислотами, давали мылкие на ощупь растворы, а при нагревании с жирами разлагали их. В чистом виде и по химическим свойствам элементы второй группы напоминают соседей по пер-вой группе, но отличаются намного меньшей активностью. Они тоже реагируют с водой с выделением водорода, но намного медленнее.

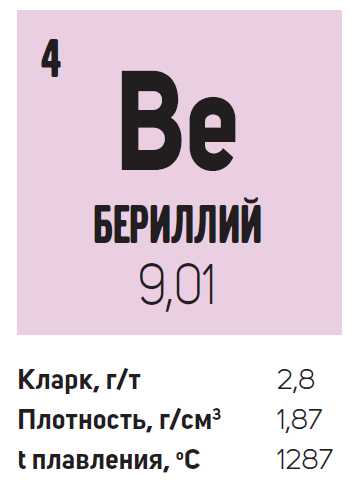

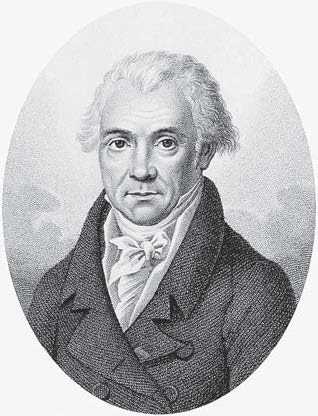

Бериллий был открыт (в виде оксида) в 1798 г. французским химиком Луи Никола Вокленом (1763—1829) при анализе минерала берилла — сложного алюмосиликата. Такой же состав имеют изумруд и аквамарин (цвет у драгоценных камней возникает из-за примесей других элементов). Название минерала берилла (по-гречески berillos) восходит к названию города Белур (Вел-луру) в Южной Индии, недалеко от Мадраса; с древних времен в Индии были известны месторождения изумрудов.

Более простой состав у золотистого минерала хризоберилла — алюмината бериллия (по-гречески chrysos — золото). Соли бериллия оказались сладкими (тогда не знали об их ядовитости), поэтому новый элемент называли также глицинием, от греч. glykys — сладкий.

Бериллий обладает редчайшим сочетанием легкости и высокой температуры плавления. Он на 50% более упругий, чем сталь, и при этом в четыре раза легче. Такое сочетание незаменимо для космической промышленности. Из бериллия и его сплавов делают платформы спутников, зеркала космических телескопов: бериллий можно отполировать до блеска.

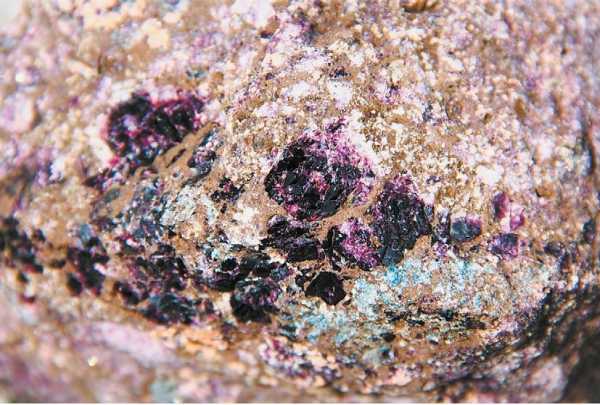

Бериллиевая руда — гельвин.

Бериллиевая руда — гельвин.Мировое производство бериллия в 2012 г. составило 230 тонн. В основном он идет на производство бериллиевой бронзы — сплава с медью, содержащем до 3% бериллия. Она упругая и износостойкая, из нее получаются прекрасные пружины. Сталь с добавками бериллия не дает при ударе искры, из нее делают инструменты для работы в пожаро- и взрывоопасной атмосфере. В отличие от других металлов, пластинки из бериллия свободно пропускают рентгеновское излучение. При этом они хорошо отражают также инфракрасные лучи.

www.chem-mind.com

Щелочноземельные металлы

В системе периодических элементов щелочноземельные металлы занимают отдельный столбик, второй слева. Иногда их так и называют — элементы второй группы.

Щелочноземельные металлы в периодической системе элементов

Почему эта группа металлов получила название щелочноземельные?

Оказывается, в древние времена землями назывались те соединения, которые плохо растворялись в воде. А так как при взаимодействии оксидов стронция, кальция и бария с водой образовывалась щелочь, то такие оксиды назвали щелочными землями, а металлы, соответственно, щелочноземельными.

Щелочноземельные металлы горят разным по цвету пламенем: так, например, пламя кальция и радия красного цвета, магния — насыщенно-белого, а стронция — малинового, бария — зеленого, бериллия — белого

Какие элементы входят в группу щелочноземельных металлов?

В список металлов этой группы входят бериллий, магний, кальций, стронций, барий и радий.

Все щелочноземельные металлы обладают общими характеристиками:

- Все металлы белого цвета с блестящей поверхностью.

- В отличие от щелочных металлов, они более твердые и ножом не режутся (исключение составляет стронций, который можно разрезать ножом).

- При контакте с воздухом они окисляются и теряют блеск.

- По сравнению со щелочными металлами активность щелочноземельных гораздо ниже.

- У металлов этой группы два валентных электрона, которые они легко теряют.

- Все щелочноземельные металлы (кроме бериллия) довольно активны по отношению к воде: из ее молекулы они вытесняют водород и образуют гидроксиды. При этом магний реагирует только на кипящую воду.

Нахождение в природе

Наиболее распространенным из щелочноземельных металлов является кальций. Остальные элементы этой группы располагаются в порядке уменьшения их количества на Земле следующим образом: магний, барий, стронций, бериллий и радий.

Поделиться ссылкой

Щёлочноземельные металлы — Википедия

| Группа → | 2 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ↓ Период | |||||||

| 2 | |||||||

| 3 | |||||||

| 4 | |||||||

| 5 | |||||||

| 6 | |||||||

| 7 | |||||||

| 8 |

| ||||||

Щёлочноземе́льные мета́ллы — химические элементы 2-й группы[1]периодической таблицы элементов: бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий и унбинилий[2][3].

Физические свойства[править]

К щёлочноземельным металлам относят только кальций, стронций, барий и радий, реже магний. Первый элемент этой подгруппы, бериллий, по большинству свойств гораздо ближе к алюминию, чем к высшим аналогами группы, в которую он входит. Второй элемент этой группы, магний, в некоторых отношениях значительно отличается от щелочноземельных металлов по ряду химических свойств. Все щёлочноземельные металлы серые, твёрдые при комнатной температуре вещества. В отличие от щелочных металлов, они существенно более твёрдые, и ножом преимущественно не режутся (исключение — стронций. Рост плотности щёлочноземельных металлов наблюдается только начиная с кальция. Самый тяжёлый — радий, по плотности сравнимый с германием (ρ= 5,5 г/см 3).

| Атомный номер | Название, символ | Число природных изотопов | Атомная масса | Энергия ионизации, кДж•моль−1 | Сродство к электрону, кДж•моль−1 | ЭО | Металл. радиус, нм | Ионный радиус, нм | tпл, °C | tкип, °C | ρ, г/см³ | ΔHпл, кДж•моль−1 | ΔHкип, кДж•моль−1 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4 | Бериллий Be | 1+11а | 9,012182 | 898,8 | 0,19 | 1,57 | 0,169 | 0,034 | 1278 | 2970 | 1,848 | 12,21 | 309 |

| 12 | Магний Mg | 3+19а | 24,305 | 737,3 | 0,32 | 1,31 | 0,24513 | 0,066 | 650 | 1105 | 1,737 | 9,2 | 131,8 |

| 20 | Кальций Ca | 5+19а | 40,078 | 589,4 | 0,40 | 1,00 | 0,279 | 0,099 | 839 | 1484 | 1,55 | 9,20 | 153,6 |

| 38 | Стронций Sr | 4+35а | 87,62 | 549,0 | 1,51 | 0,95 | 0,304 | 0,112 | 769 | 1384 | 2,54 | 9,2 | 144 |

| 56 | Барий Ba | 7+43а | 137,327 | 502,5 | 13,95 | 0,89 | 0,251 | 0,134 | 729 | 1637 | 3,5 | 7,66 | 142 |

| 88 | Радий Ra | 46а | 226,0254 | 509,3 | — | 0,9 | 0,2574 | 0,143 | 700 | 1737 | 5,5 | 8,5 | 113 |

а Радиоактивные изотопы

Химические свойства[править]

Щёлочноземельные металлы имеют электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня ns², и являются s-элементами, наряду с щелочными металлами. Имея два валентных электрона, щёлочноземельные металлы легко их отдают, и во всех соединениях имеют степень окисления +2 (очень редко +1).

Химическая активность щёлочноземельных металлов растёт с ростом порядкового номера. Бериллий в компактном виде не реагирует ни с кислородом, ни с галогенами даже при температуре красного каления (до 600 °C, для реакции с кислородом и другими халькогенами нужна ещё более высокая температура, фтор — исключение). Магний защищён оксидной плёнкой при комнатной температуре и более высоких (до 650 °C) температурах и не окисляется дальше. Кальций медленно окисляется и при комнатной температуре вглубь (в присутствии водяных паров), и сгорает при небольшом нагревании в кислороде, но устойчив в сухом воздухе при комнатной температуре. Стронций, барий и радий быстро окисляются на воздухе, давая смесь оксидов и нитридов, поэтому их, подобно щелочным металлам и кальцию, хранят под слоем керосина.

Также, в отличие от щелочных металлов, щелочноземельные металлы не образуют надпероксиды и озониды.

Оксиды и гидроксиды щёлочноземельных металлов имеют тенденцию к усилению основных свойств с ростом порядкового номера.

Простые вещества[править]

Бериллий реагирует со слабыми и сильными растворами кислот с образованием солей:

однако пассивируется холодной концентрированной азотной кислотой.

Реакция бериллия с водными растворами щелочей сопровождается выделением водорода и образованием гидроксобериллатов:

При проведении реакции с расплавом щелочи при 400—500 °C образуются диоксобериллаты:

Магний, кальций, стронций, барий и радий реагируют с водой с образованием щелочей (кроме магния, реакция которого с водой происходит только при внесении раскалённого порошка магния в воду):

Также, кальций, стронций, барий и радий реагируют с водородом, азотом, бором, углеродом и другими неметаллами с образованием соответствующих бинарных соединений:

Оксиды[править]

Оксид бериллия — амфотерный оксид, растворяется в концентрированных минеральных кислотах и щелочах с образованием солей:

но с менее сильными кислотами и основаниями реакция уже не идет.

Оксид магния не реагирует с разбавленными и концентрированными основаниями, но легко реагирует с кислотами и водой:

Оксиды кальция, стронция, бария и радия — основные оксиды, реагируют с водой, сильными и слабыми растворами кислот и амфотерными оксидами и гидроксидами:

Гидроксиды[править]

Гидроксид бериллия амфотерен, при реакциях с сильными основаниями образует бериллаты, с кислотами — бериллиевые соли кислот:

Гидроксиды магния, кальция, стронция, бария и радия — основания, сила увеличивается от слабого до очень сильного , являющегося сильнейшим коррозионным веществом, по активности превышающим гидроксид калия. Хорошо растворяются в воде (кроме гидроксидов магния и кальция). Для них характерны реакции с кислотами и кислотными оксидами и с амфотерными оксидами и гидроксидами:

Нахождение в природе[править]

Все щёлочноземельные металлы имеются (в разных количествах) в природе. Ввиду своей высокой химической активности все они в свободном состоянии не встречаются. Самым распространённым щёлочноземельным металлом является кальций, количество которого равно 3,38 % (от массы земной коры). Немногим ему уступает магний, количество которого равно 2,35 % (от массы земной коры). Распространены в природе также барий и стронций, которых соответственно 0,05 и 0,034 % от массы земной коры. Бериллий является редким элементом, количество которого составляет 6·10−4% от массы земной коры. Что касается радия, который радиоактивен, то это самый редкий из всех щёлочноземельных металлов, но он в небольшом количестве всегда содержится в уранновых рудах. В частности, он может быть выделен оттуда химическим путём. Его содержание равно 1·10−10% (от массы земной коры)[4].

Биологическая роль[править]

Магний содержится в тканях животных и растений (хлорофилл), является кофактором многих ферметативных реакций, необходим при синтезе АТФ, участвует в передаче нервных импульсов, активно применяется в медицине (бишофитотерапия и др.). Кальций — распространенный макроэлемент в организме растений, животных и человека. В организме человека и других позвоночных большая его часть находится в скелете и зубах. В костях кальций содержится в виде гидроксиапатита. Из различных форм карбоната кальция (извести) состоят «скелеты» большинства групп беспозвоночных (губки, коралловые полипы, моллюски и др.). Ионы кальция участвуют в процессах свертывания крови, а также служат одним из универсальных вторичных посредников внутри клеток и регулируют самые разные внутриклеточные процессы — мышечное сокращение, экзоцитоз, в том числе секрецию гормонов и нейромедиаторов. Стронций может замещать кальций в природных тканях, так как схож с ним по свойствам. В организме человека масса стронция составляет около 1 % от массы кальция.

На данный момент о биологической роли бериллия, бария и радия ничего не известно. Все соединения бария и бериллия ядовиты. Радий чрезвычайно радиотоксичен. В организме он ведёт себя подобно кальцию — около 80 % поступившего в организм радия накапливается в костной ткани. Большие концентрации радия вызывают остеопороз, самопроизвольные переломы костей и злокачественные опухоли костей и кроветворной ткани. Опасность представляет также радон — газообразный радиоактивный продукт распада радия.

www.wikiznanie.ru