Экологические сообщества

В природе все организмы существуют не одиночно, а совместно, сообща, взаимодействуя друг с другом. При этом они образуют своеобразные природные комплексы живых организмов. Обычно в них входит много разных видов растений, грибов и бактерий, а также животных. Возникновение природных комплексов обусловлено конкретными природными условиями ― абиотической средой (т.е. неживой природой).

Совокупность видов растений и животных, которые длительное время сосуществуют в определённом пространстве и представляют собой определённое экологическое единство, называется сообществом (биоценозом).

Биоценоз — не просто сумма образующих его видов, но и совокупность взаимодействий между ними. Как и популяция, биоценоз имеет собственные свойства, например видовое разнообразие, структуру пищевой сети, биомассу, продуктивность.

Термин «биоценоз» был предложен немецким учёным Карлом Августом Мёбиусом в 1877 году, когда он изучал экологию среды обитания устриц главным образом для того, чтобы выяснить возможность разведения устриц в прибрежных зонах Германии.

Его определение биоценоза было таким: «Биоценоз ― это объединение, в котором организмы связаны взаимной зависимостью и сохраняются благодаря постоянному размножению в определённых местах… Если бы одно из условий отклонилось на некоторое время от обычной средней величины, изменился бы весь биоценоз… Биоценоз также претерпел бы изменение, если бы число особей данного вида в нем увеличилось или уменьшилось благодаря деятельности человека, или же один вид полностью исчез бы из сообщества, или, наконец, в его состав вошёл новый…»

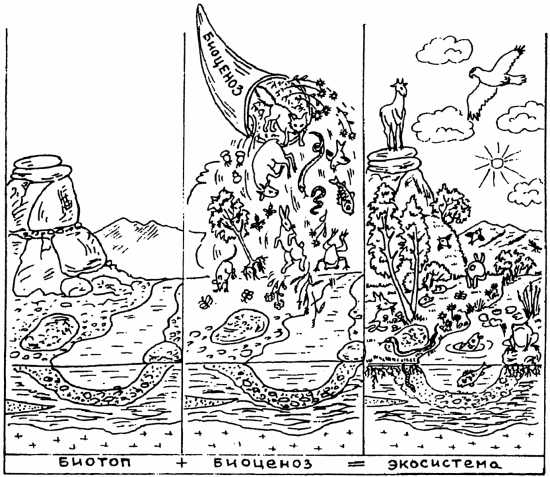

Однородное пространство (часть абиотической среды), занимаемое биоценозом, называется биотоп. Получается, что биотоп — это дом, а биоценоз — его население.

Биотоп не просто пустое пространство, а участок воды или суши с определённым типом рельефа, климатом, геоморфологией. Это может быть какой-либо участок суши или водоёма, берег моря, или склон горы.

Например, биотопом можно считать открытый пресноводный водоём и его мелководье, где охотятся рыбы, которые мечут икру и нагуливаются. Или же участок со старыми деревьями, где птицы устраивают гнездовые колонии и находят пищу.

Между организмами биотопа происходят непрерывные взаимодействия.

Одни организмы питаются плодами и семенами и при этом разносят их … тем самым помогая лесу разрастаться.

Другие насекомоядные птицы, поедая насекомых, способствую оздоровлению леса.

Дятлы, поползни, горихвостки уничтожают огромное количество насекомых.

Совокупность специфического физико-химического окружения (биотопа) с сообществом живых организмов (биоценозом) образует экосистему.

Экосистема ― это биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществами и энергией между ними.

Также можно сказать, что экосистема ― это любое сообщество живых существ вместе с его физической средой обитания, функционирующее как единое целое.

Примером экосистемы может служить тропический лес в определённом месте и в конкретный момент времени, населённый тысячами видов живущих вместе растений, животных и микробов, связанный происходящими между ними взаимодействиями.

Экосистемами являются такие природные образования, как море, озеро, луг и другие. Экосистемой может быть гниющее дерево в лесу с живущими организмами, а также муравейник с муравьями. Самой большой экосистемой является планета Земля.

Понятие «экосистема» безранговое. Она обладает признаком безразмерности, ей не свойственны территориальные ограничения. Обычно экосистемы разграничиваются элементами абиотической среды, например рельефом, видовым разнообразием, физико-химическими и трофическими условиями.

Размер экосистем не может быть выражен в физических единицах измерения (площадь, длина, объем и т. д.), он выражается системной мерой, учитывающей процессы обмена веществ и энергии.

Ни отдельный организм, ни популяцию, ни сообщество в целом нельзя изучать в отрыве от окружающей среды. Экосистема, по сути, ― это то, что мы называем природой.

Для описания типов экосистем используют растительные признаки сообществ и климатические зональные признаки.

Например, лес хвойный, лес лиственный, болото травянистое, тундра моховая. Своеобразие любого природного сообщества прямо зависит от видового состава живых организмов, из которых оно образовано. Его характеризует и то, в каком количестве представлены в нём виды.

Если в природном сообществе в большом количестве представлена ель, то его называют еловым лесом.

Но если в нем одинаково много и ели, и берёзы (или осины), то это будет другое растительное сообщество ― смешанный лес (например, березняк с подростом ели). Дубрава ― природное сообщество, в котором из древесных пород в наибольшем количестве представлен дуб.

Хотелось бы отметить, что для обозначения природной экосистемы используют термин «биогеоценоз».

Биогеоценоз (от греч. βίος — жизнь γη — земля + κοινός — общий) ― это исторически сложившаяся совокупность живых организмов (биоценоз) и абиотической среды вместе с занимаемым ими участком земной поверхности (биотопом) .

Биогеоценоз в отличие от биоценоза представляет собой устойчивую саморегулирующуюся экологическую систему, в которой органические компоненты (животные, растения) неразрывно связаны с неорганическими (вода, почва).

Для каждого биогеоценоза характерен свой тип вещественно-энергетического обмена.

Граница биогеоценоза устанавливается по границе растительного сообщества (фитоценоза) — важнейшего компонента биогеоценозов.

Все природные экосистемы связаны между собой и вместе образуют живую оболочку Земли, которую можно рассматривать как самую большую экосистему. Эта экосистема называется биосферой.

Биосфера (от др.-греч. биос — жизнь и сфера ― шар) — это оболочка Земли, заселённая живыми организмами, находящаяся под их воздействием и занятая продуктами их жизнедеятельности.

Естественные и искусственные экосистемы

В науке существует несколько классификаций экосистем. Одна из них разделяет все известные экосистемы на два больших класса: естественные, созданные природой, и искусственные — созданные человеком.

Для естественных экосистем характерны:

1. Тесная взаимосвязь органических и неорганических веществ.

2. Полный, замкнутый круг круговорота веществ: начиная от появления органического вещества и заканчивая его распадом и разложением на неорганические компоненты.

3. Устойчивость и способность к самовосстановлению.

4. Регуляция численности каждого вида животного или растения природными условиями.

5. А также строгая горизонтальная или вертикальная иерархия всех организмов.

Например, ярусность в лесной экосистеме.

В экосистему входят неорганические компоненты (абиотические: свет, воздух, почва, ветер, влажность, давление) и органические (биотические — животные, растения).

В свою очередь биотический компонент делится на производителей, которые с помощью солнечного света и энергии создают из неорганических веществ органику.

Потребителей, которые питаются этой органикой. И разрушителей, которые производят обратный процесс: органику превращают в неорганические вещества.

Перейдём к искусственным экосистемам.

Искусственные экосистемы ― это сообщества животных и растений, обитающих в условиях, которые создал для них человек. Их ещё называют нообиогеоценозами или социоэкосистемами.

Примерами искусственных экосистем могут служить: засеянное культурными растениями поле, зоосад, искусственный пруд или водохранилище и др.

Самым простым примером искусственной экосистемы является аквариум. Здесь ареал обитания ограничен стенками, приток энергии, света и питательных веществ осуществляется человеком, он же регулирует температуру и состав воды. Численность обитателей также изначально определена.

Искусственные экосистемы характеризуются:

1. Потреблением уже готовой пищи. Здесь огромную роль играет приток

искусственно созданной энергии (газопровод, электричество, продукты питания). В то же время такие экосистемы характеризуются большим выходом ядовитых веществ. То есть те вещества, которые в природной экосистеме в дальнейшем служат для производства органики, в искусственных зачастую становятся непригодными.

2. Также искусственные экосистемы характеризуются незамкнутым циклом обмена веществ. Возьмём для примера агроэкосистемы — наиболее важные для человека. К ним относятся засеянные поля, сады, пастбища и прочие сельскохозяйственные угодья, на которых человек создаёт условия для выведения продуктов потребления. Часть пищевой цепочки в таких экосистемах человек изымает (в виде урожая), а потому пищевая цепочка становится разрушенной.

3. Искусственные экосистемы характеризуются видовой малочисленностью. Действительно, человек создаёт экосистему ради выведения одного (реже нескольких) видов растений или животных. Например, на пшеничном поле уничтожаются все вредители и сорняки, культивируется лишь пшеница. Это даёт возможность получить лучший урожай. Но в то же время уничтожение «невыгодных» для человека организмов делает экосистему неустойчивой.

Сравнительная характеристика природных и искусственных экосистем

Между искусственной и естественной экосистемой имеются существенные различия.

Представим их в виде таблицы.

· Главным компонентом природных экосистем является солнечная энергия.

Искусственные экосистемы используют дополнительные источники энергии.

· Природные экосистемы формируют плодородную почву.

А искусственные наоборот истощают её.

· Все природные экосистемы поглощают углекислый газ и производят кислород

А большинство искусственных экосистем потребляют кислород и выделяют углекислый газ.

· Для природных экосистем характерно большое видовое разнообразие.

А для искусственных ― ограниченное количество видов организмов.

· Для природных экосистем характерна высокая устойчивость, способность к саморегуляции и самовосстановлению.

А для искусственных ― слабая устойчивость, поскольку такие экосистемы зависят от деятельности человека.

· Для природных экосистем характерен замкнутый обмен веществ.

А для искусственных ― незамкнутая цепь обмена веществ.

· Природные экосистемы стремятся к равновесию.

А искусственные разрушают ареалы дикой природы.

· Природные экосистемы накапливают воду, разумно расходуя и очищая её.

А в искусственных, наоборот, происходит большой расход воды и ее загрязнение.

Таким образом можно заметить, что искусственные экосистемы негативно влияют на биосферу.

Искусственные экосистемы городов и промышленных предприятий занимают все большее место в развитии биосферы на нашей планете. Уже сейчас более половины населения Земли живёт в городах и посёлках городского типа, а в промышленно развитых странах эта цифра доходит до 70 %.

В экосистемах городов нарушено соотношение продуцентов, консументов и редуцентов. И чтобы уменьшить негативное влияние на жителей, городской ландшафт не должен быть однообразной «каменной пустыней». В архитектуре города следует стремиться к гармоничному сочетанию социальных и биологических аспектов.

Современный город следует рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни человека. Следовательно, это должны быть не только удобные жилища, транспорт, разнообразная сфера услуг, но и благоприятная для жизни и здоровья человека среда обитания — чистый воздух, радующий глаз городской ландшафт, зелёные уголки, где бы каждый мог в тишине отдохнуть, любуясь красотой природы.

Сохранение и специальная посадка деревьев и кустарников, создание газонов и клумб с цветами являются неотъемлемой частью комплекса мероприятий по защите и преобразованию окружающей среды.

Не случайно экологи считают, что в современном городе человек должен быть не оторван от природы, а как бы растворен в ней. Поэтому общая площадь зелёных насаждений в городах должна занимать больше половины его (удалить в озвучке) территории.

videouroki.net

§1. Экология сообществ (биоценология) | Документ экобиблиотеки | Российская федерация | Экодело

Определения — Совокупность популяций совместно обитающих видов обычно называют сообществом (а если виды эти систематически и экологически близки между собой, то — таксоценом).

Когда такое сообщество очень разнообразно в видовом отношении, то есть включает всех животных, растения, грибы и микроорганизмы какого-либо однородного по своим условиям участка среды, то его называют биоценозом.

Пространство, в котором находится биоценоз, называют биотопом. Это не просто пустое пространство, а участок воды или суши с определенным типом рельефа, климатом, геоморфологией. Получается, что биотоп — это дом, а биоценоз — его население. Совокупность биоценоза и биотопа чаще всего называют экосистемой.

Таким образом, экосистема состоит из двух компонентов. Один из них органический — это населяющий ее биоценоз, другой — неорганический, то есть биотоп, дающий пристанище биоценозу.

Термин «биоценоз» был предложен К. Мебиусом в 1877 году, когда он изучал устричные банки и живущие там организмы. Его определение биоценоза было таким: «Объединение живых организмов, соответствующее по своему составу, числу видов и особей некоторым средним условиям среды. Объединение, в котором организмы связаны взаимной зависимостью и сохраняются благодаря постоянному размножению в определенных местах… Если бы одно из условий отклонилось на некоторое время от обычной средней величины, изменился бы весь биоценоз… Биоценоз также претерпел бы изменение, если бы число особей данного вида в нем увеличилось или уменьшилось благодаря деятельности человека, или же один вид полностью исчез бы из сообщества, или, наконец, в его состав вошел новый…» Со времен К. Мебиуса в термин «биоценоз» начали вкладывать и другое содержание. Появились различные толкования этого термина. Сам же термин остался центральным в биоценологии, и очень многие исследователи старались его поточнее определить. Отсюда возникали очень сложные определения, такие, как у К.Р. Элли. Он определил биоценоз как «естественное объединение организмов, которое в единстве со своим местообитанием достигло такого уровня выживаемости, что приобрело относительную независимость от смежных объединений того же ранга; в этих пределах (при наличии солнечной энергии) его можно считать самостоятельным». Синонимами термина «биоценоз» часто являются «ассоциация» и «сообщество».

Сообщество — это совокупность популяций разных видов, сосуществующих в пространстве и времени.

(Бигон и др., 1989).

Биоценозы относят к трем типам: наземные, пресноводные и морские.

2. Характеристики сообществ

После того как очерчены границы биоценоза, уточнен список видов, входящих в его состав, приступают к его описанию. Для этого исследователи выделяют характеристики, описывающие основные свойства биоценозов. Число характеристик может быть различным. Мы познакомимся лишь с некоторыми из них, наиболее часто употребимыми.

Прежде всего это обилие. Обилием называют число особей на единицу объема, то есть это аналог плотности в популяционном исследовании. Обилие меняет свое значение в зависимости от сезона, года или колебаний численности. Эта характеристика меняется от одного биоценоза к другому. Точно определить обилие невозможно, поэтому для его оценки пользуется качественным описанием. Так, в ботанике приняты пять степеней обилия: 0 — отсутствие, 1 — редко и рассеяно, 2 — не редко, 3 — обильно, 4 — очень обильно. Когда зоолог, используя какой-нибудь способ отлова животных, оценивает обилие их, то пользуется соотнесением пойманных животных ко времени лова или количеству ловушек. Это так называемое относительное обилие.

Вторая характеристика — частота. Ее оценивают соотношением числа особей одного вида к общей численности организмов в данном сообществе. Частоту обычно выражают в процентах.

Очень важной характеристикой биоценоза является постоянство его состава. Все виды сообщества разделяют на постоянные, добавочные и случайные. Постоянные встречаются в половине проб, взятых из этого биоценоза. Добавочные встречаются не менее чем в четверти всех проб. Если же вид обнаруживается менее чем в четверти всех проб, то его относят к случайным. Кроме того, в любом сообществе обязательно имеются один или несколько видов, которые по числу особей превосходят прочих, их называют доминирующими. Правда, численное доминирование многие исследователи заменяют функциональным. Оно определяется по влиянию, которое вид оказывает на сообщество. Так, несколько крупных жвачных окажут на луг больше влияния, чем многочисленные насекомые-фитофаги. Поэтому таких жвачных назовут доминирующими видами. Используют для описаний и смешанный показатель — обилие-доминирование. Он сочетает плотность вида с занимаемой им площадью местообитания.

Еще одна характеристика биоценоза — верность местообитанию. Это показатель, выражающий степень привязанности вида к биоценозу. Он определяет частоту встречаемости данного вида в данном сообществе. Виды, свойственные исключительно данному биоценозу или наиболее обильно в нем представленные, называют характерными (или эуценными). Так, характерный вид песчаной пустыни — ушастая круглоголовка, а глинистой — такырная. Имеются виды предпочитающие (тихоценные), иначе их еще называют преферентные.

Они встречаются в нескольких рядом расположеных биоценозах, но предпочитают один из них. Таков, например, карась, живущий в реках, речках, прудах, озерах и даже болотах. Предпочитает же он озера. Бывают, наконец, виды чуждые, их еще называют ксеноценными. Это случайно попавшие в данное сообщество виды, обычно они ему не принадлежат. Так, в луговом сообществе в Барабинской низменности среди прочих грызунов может изредка появляться степная пеструшка — житель остепненных участков, характерный вид для сухих степей. В пойме реки Оби отмечают иногда узкочерепную полевку, хотя она тоже в основном степной зверек.

Виды индифферентные (убикивисты) способны существовать с равным успехом в нескольких биоценозах. К таким видам можно отнести обыкновенную лисицу, которая обычна в лесу, в тундре, в степи и даже в пустыне.

Как правило, в любом нашем биоценозе характерных видов меньше, чем преферентных или чуждых. Зато по количеству особей характерные преобладают над всеми остальными видами. Этих видов может быть много, но численность их популяций невелика.

3. Структура биоценоза

Всякий биоценоз имеет свою собственную структуру. Она определяется расположением особей различных видов по отношению друг к другу как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Это пространственная структура. Распределение по вертикали соответствует ярусности. В различных биоценозах она выражена в разной степени.

У растений ярусность вызвана конкуренцией за свет и воду, а у животных — за пищу. Лучше всего ярусность выражена в лесу. Там можно выделить ярус мхов и лишайников. Он обычно располагается на уровне почвы, отчасти и на стволах. Ярус травянистой растительности бывает различной высоты (в сибирской тайге — до двух метров). Часто ботаники только у травянистых растений выделяют несколько ярусов. Следующий ярус в лесу — кустарниковый. Он достигает восьмиметровой высоты и тоже может быть разделен. Последний лесной ярус (1-й ярус леса), древесный, состоит из высоких деревьев. В соответствии с ярусностью растительности распределяются в лесу и животные. Там есть виды, связанные с почвой, целая группа видов, населяющая лесную подстилку. Группы видов обитают на траве и на кустарниках. Даже дерево обычно заселено на различной высоте от комля до вершины разными видами животных.

Ярусность (горизонты) существует и в почве. Ее определяет характер залегания корневой системы различных растений. В водной среде тоже различают ярусы: плавающая растительность, растущая в толще воды и придонная. Соответственно и животные разделяются на обитающих: на поверхности (водомерки, вертячки), в толще воды (гладыши, гребляки) и на дне водоема (водяные скорпионы, беззубки, личинки ручейников).

Горизонтальная структура биоценозов тоже неоднородна. Чередуются пространства с голой почвой и покрытые растениями. В размещении животных также прослеживается горизонтальная структура. Довольно часто животные на территории располагаются скоплениями. Сообщества могут быть подвержены значительным сезонным изменениям. Иногда за счет миграций животных они могут сильно изменяться даже в течение суток. В толще воды животные и растения обычно совершают вертикальные суточные миграции. Такие перемещения известны для океанских рыб и ракообразных, в пресноводных водоемах — для фитопланктона. Активность ряда видов подразделяют на дневную и ночную, поэтому в биоценозе в зависимости от времени суток может оказываться различным состав активных животных. Еще более показательна сезонная изменчивость. Она сказывается и на физиологическом состоянии организмов (цветение, сбрасывание листьев, диапауза, миграция). Кроме того, ее можно наблюдать и на изменениях видового состава, потому что многие виды активны только в более или менее ограниченный период.

4. Изучение экосистем

В природе в любом пространстве обитает большое число видов. Совокупность их отношений оказывается необычайно сложна и разнообразна. Только теоретически можно представить и рассмотреть все связи организмов, населяющих биосферу, практически же это неосуществимо. Тем не менее задача эта решаема при некотором упрощении. Жизнь на Земле хотя и сосредоточена в разнообразных местообитаниях, но на большом протяжении сохраняет свою однородность. Часто такие местообитания хорошо выражены и их можно рассматривать отдельно, изучать структуру и межвидовые отношения.

Как вы уже знаете, подобное местообитание называется биотопом. Он характеризуется определенными физическими и химическими условиями. Хотя у экологов и существует детализированное понятие «биотоп», все же чаще они ограничиваются интуитивным представлением о нем. Примерами могут быть озеро, луг, лес. Все эти местообитания достаточно однородны. В характеристику (и в название) биотопа часто включают не только физико-химические свойства среды, но и его растительность. Это связано со значительным влиянием растений на всю экосистему, в том числе и на ее физико-химические условия. Однако не нужно забывать, что термин «биотоп» обозначает только неживую среду.

Совокупность живых организмов, населяющих биотоп, как говорилось выше, называется биоценозом. Очевидно, что растения также являются компонентами биоценоза и вступают в межвидовые отношения с прочими организмами экосистемы. Мы помним, что совокупность биотопа и населяющего его биоценоза определяют как экосистему или биогеоценоз.

В экосистеме виды взаимодействуют друг с другом в относительно замкнутом круговороте. Однако он никогда не бывает абсолютно замкнутым, потому что осуществляется обмен с соседними экосистемами, поэтому экосистема — открытая система. Рассмотрим конкретную экосистему, чтобы представить себе, как она «устроена». Наиболее удобной для этого будет относительно изолированная система, такая, как озеро. Строго говоря, и само озеро можно подразделить на несколько различных местообитаний, но такие различия неизбежны в пределах любой экосистемы, и при первом знакомстве их можно не учитывать.

Флора озера, превосходящая по массе, как и в других экосистемах, все прочие организмы, состоит из двух неравных групп. Одна из них, меньшая, — это цветковые растения. Часть из них растет на берегу, часть — в воде. Другая группа — микроскопические водоросли: диатомовые, перидинеи, вольвоксовые — играет большую роль в жизни водоема. Эти водоросли, составляющие основную массу фитопланктона, являются питанием для большинства водных организмов. Именно они вместе с другими зелеными растениями создают органическое вещество из неорганического, используя для этого энергию солнечного излучения. Их называют продуценты. Рассматривая выше организм как ресурс, мы уже познакомились с цепями питания.

Итак, продуценты производят органическое вещество, а далее оно трансформируется в пищевых цепях и сетях. Многочисленные потребители органики, поедая друг друга, образуют пищевые цепи — очередность поеданий. Так, тля пьет растительный сок, тлю поедает муравей, его — трясогузка, далее — кошка, вот и получилась цепочка. Между тем тлю едят очень многие животные: божьи коровки, златоглазки, личинки мух-журчалок и т. д., так что пищевая цепь уже на тле может соединиться с другими пищевыми цепями. Поэтому-то в любой экосистеме обязательно существует целая пищевая сеть, объединяющая все цепи. Вспомнив все это, вернемся к биоценозу нашего озера.

Фитопланктоном питаются микроскопические организмы, носящие общее название — зоопланктон. (В некоторых озерах фитопланктон едят и рыбы.) Все эти животные, питающиеся непосредственно растениями, относятся к группе первичных консументов. Они неспособны создавать органическое вещество из неорганического и только перерабатывают уже готовую органику. Зоопланктон, в свою очередь, служит пищей для более крупных животных — личинок насекомых, молоди рыб, то есть вторичных консументов. Каждая из этих групп организмов может быть названа трофическим уровнем. Организмы из разных трофических уровней также связаны между собой. Они образуют пищевую цепь.

Чем проще устроена экосистема, чем меньше в ней членов, тем больше зависимость между звеньями в пищевых цепях и тем короче эти цепочки. Нарастает видовое разнообразие, усложняется биоценоз и пищевые цепи удлиняются, усложняются. Хищники здесь (консументы второго и третьего порядков) имеют «в запасе» несколько видов жертв, да и сами могут служить добычей другим хищникам более высоких порядков. Пищевые цепи ветвятся, соединяясь между собой разнообразием хищников, а также паразитов и редуцентов, и преобразуются в общую сложную пищевую сеть.

Кроме продуцентов и консументов, в экосистеме всегда имеются деструкторы, или их еще называют редуцентами. Дело в том, что консументы, как первичные, так и следующих порядков, не могут полностью разлагать органическое вещество. Они обязательно оставляют непереваренные остатки — экскременты. За их счет и могут существовать пищевые цепи деструкторов. В озерных сообществах экскрементами таких крупных животных, как рыбы, жуки-водолюбы, крупные моллюски, питается большое число видов детритофагов. Среди них преобладают равноногие ракообразные, личинки хирономид, которых часто называют червями. После их пищеварительных каналов органические остатки достаются бактериям. Они-то и разлагают все это окончательно до минеральных веществ, вновь используемых растениями. Без деструкторов не смог бы осуществляться кругооборот веществ в экосистеме. Так что их деятельность не менее важна, чем у зеленых растений.

5. Как функционирует экосистема?

Для ясного понимания того, как устроена и функционирует экосистема, необходимо ее изучить. Это включает в себя работу в трех направлениях:

1. Необходимо установить границы экосистемы.

2. Проанализировать ее пищевые цепи.

3. Рассмотреть обмен веществ и энергии.

Установление границ экосистемы и анализ пищевых цепей в ней часто затруднительны. Во-первых, экосистема может оказаться неоднородной и распадаться на несколько относительно самостоятельных систем. Во-вторых, она может развиваться циклично или как-то иначе, то есть экосистема изменяется в пространстве и во времени, поэтому ее границы и структура непостоянны. По протяженности тоже имеются большие различия. Отдельной экосистемой может быть и гниющее дерево и тундра, раскинувшаяся на огромной территории. Последнюю часто называют формацией, или биомом. При установлении границ тундры требования иные, чем в случае с озером или деревом. В средних и небольших экосистемах — луг, лес — растительный и животный мир богаче в переходных зонах, опушечных полосах.

Для анализа пищевых цепей требуется установить виды, населяющие экосистему, причем с учетом их численности. После того как определен видовой состав и плотность популяций, необходимо выяснить пищевой режим и среднюю потребность в пище для каждого вида. Существуют различные способы получения таких данных. Один из методов — ввести в экосистему пищу, меченную радиоактивными изотопами. Тогда можно проследить движение различных элементов пищи по пищевым цепям, узнать скорость их распространения и даже подсчитать ежедневное потребление пищи особями видов. Однако, даже прилагая большие усилия, получить количественные характеристики по экосистемам можно лишь в редких случаях. Ведь многочисленные отношения между видами постоянно изменяются и во времени, и в пространстве.

Даже в стабильных экосистемах численность каждого вида подвергается периодическим колебаниям, которые сразу отражаются на всех пищевых цепях, или, точнее, на всей трофической сети биоценоза. Столкнувшись с огромными трудностями при изучении биоценозов во всех непрерывно меняющихся деталях, экологи осознали необходимость рассмотрения обмена веществ и энергии в их совокупном, наиболее общем выражении.

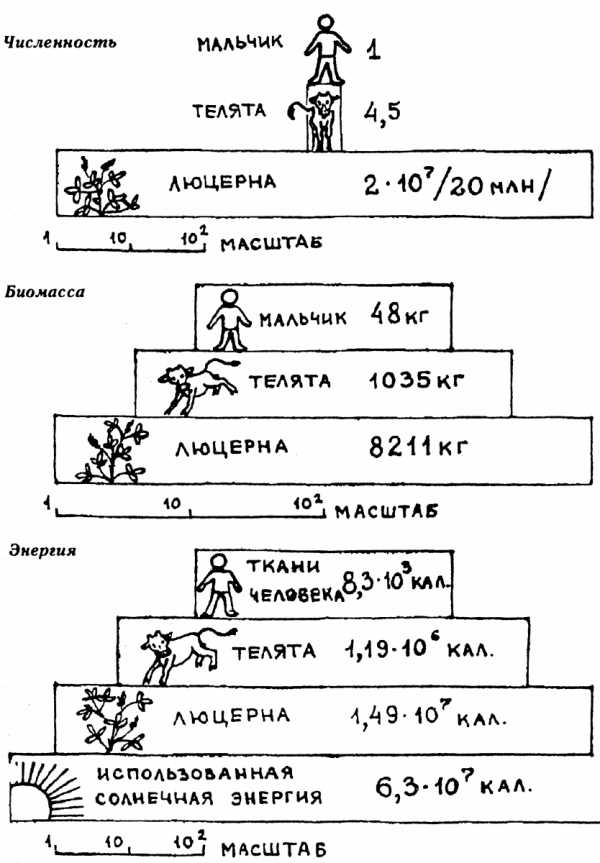

6. Экологические пирамиды

Первое упрощение, которое пришлось сделать, — это ограничиться лишь схематическим изображением пищевой сети, рассматривая только главные категории: первичные продуценты (зеленые растения), первичные консументы (травоядные животные), вторичные консументы (плотоядные животные), деструкторы. Категории эти можно изобразить в виде прямоугольников, длина или площадь которых соответствуют значимости их. Помещая прямоугольники друг на друга, получают некоторую пирамиду. Внизу располагаются продуценты, а вверху — консументы разных порядков. Первые пирамиды строили как пирамиды чисел (предложил их Чарлз Элтон, поэтому их стали называть пирамиды Элтона). Размер прямоугольников в них был пропорционален числу особей, заключенных в единице площади или объема биотопа.

Однако такая система плохо определяла действительное положение вещей. Ведь особи, принадлежащие к одному трофическому уровню, играют в жизни экосистемы неравноценную роль, но, согласно пирамиде Элтона, слон в саванне будет оцениваться так же, как и термит, одной единицей. Стали использовать пирамиды, где размер прямоугольников пропорционален массе живого вещества каждого трофического уровня — биомассе. И пирамида биомасс также складывается из прямоугольников, но теперь они несут информацию о биомассах в трофических уровнях. Она сужается кверху, поскольку поедаемых всегда должно быть больше, чем поедателей.

Экологические пирамиды

(1 — соотношение численности, 2 — биомасс, 3 — энергий)

Метод пирамид дает очень хорошие результаты, с его помощью легко сравнивать различные экосистемы. Можно сопоставлять, например, коралловый риф и залежь. Первый — это древний и стабильный биоценоз, большое место в котором занимают консументы. Залежь — молодой биоценоз. Она находится в одной из начальных стадий развития,

и ее растительная продукция еще слабо используется консументами. Новые пищевые цепи появятся лишь по мере дальнейшего развития биоценоза.

Пирамиды биомасс, построенные для морских систем, выглядят парадоксально: они перевернуты. Складывается впечатление, что консументы там живут за счет фитопланктона, масса которого меньше их собственной. Налицо либо нарушение законов природы, либо изъян метода анализа. Разгадка же состоит в том, что микроскопические водоросли размножаются чрезвычайно быстро, непрерывно поставляя пищу намного медленнее растущим и размножающимся консументам. В соответствии с более быстрым размножением в единицу времени они поставляют большую биомассу, чем та, которую за это же время наращивают консументы. Так что при моментальном измерении пирамида перевернута, но как только мы вводим изменение во времени — все становится на свои места. Фитопланктон-то наращивает биомассу быстрее всех прочих организмов! Так что нижний прямоугольник нашей пирамиды становится самым большим в ней.

7. Энергетический обмен в экосистемах. Продуктивность

Логический вывод из предыдущих рассуждений: нас должна интересовать не масса и численность организмов на том или ином трофическом уровне, а показатели энергетического обмена внутри экосистемы. При этом возникает понятие «продуктивность», или «урожай».

Жизнь всех биоценозов зависит в конечном счете от использования солнечной энергии зелеными растениями. Скорость, с которой лучистая энергия усваивается организмами-продуцентами, накапливаясь в форме органических веществ, называется первичной продуктивностью экологической системы. Производство органического вещества можно подразделить на 4 уровня:

1. Валовая первичная продуктивность — общая скорость фотосинтеза. Сюда же относятся органические вещества, которые были израсходованы на дыхание.

2. Чистая первичная продуктивность — это скорость накопления органического вещества в растениях, исключая то, что потрачено на дыхание.

3. Чистая продуктивность сообщества — скорость накопления органического вещества, не потребленного гетеротрофами (консументами и деструкторами) за определенный период: за время вегетации, сезон, год.

4. Вторичная продуктивность — это скорость накопления энергии на уровнях консументов. Консументы лишь усваивают ранее использованные питательные вещества, часть их расходуется на дыхание, а остальное превращается в ткани тела. Вторичную продуктивность не делят на валовую и чистую.

Высокие скорости накопления органического вещества наблюдаются и в естественных, и в искусственных экосистемах. Это происходит там, где благоприятны физические факторы, а особенно — при поступлении дополнительной энергии извне. Она может поступать в различной форме: в тропическом лесу в форме работы ветра и дождя; в эстуарии — в виде энергии прилива; в поле — в форме энергии, которая затрачивается на обработку земли, ее орошение и удобрение. Оценивая продуктивность экосистемы, нужно учитывать и утечку энергии, связанную со сбором урожая, загрязнением среды, плохой погодой и другими неблагоприятными воздействиями.

В общем, продуктивность экосистемы говорит о ее богатстве. Богатое и продуктивное сообщество не обязательно имеет большее число организмов, чем бедное. Ведь особи в сообществе могут быстро оборачиваться или из него изыматься. Так, на богатом пастбище, где пасется скот, урожай травы на корню будет меньше, чем на менее продуктивном, но без выпаса. Наличную биомассу нельзя путать с продуктивностью.

Знакомство с концепцией продуктивности экосистем рождает закономерный вопрос: каков полезный «выход» биомассы в экосистемах, каков их коэффициент полезного действия? Иными словами, каково соотношение валовой и чистой первичной продукции?

Это соотношение различается в разных экосистемах и в разные сезоны года. Например, на севере летом в валовую продукцию превращается 10 процентов общего дневного поступления солнечной энергии и за сутки 75–80 процентов валовой продукции может перейти в чистую. Однако такая продуктивность не может сохраняться весь год и даже в течение всего вегетативного периода. Известно, что у молодых растений больше расход энергии на построение тканей тела. У старых же большая часть ассимилированной энергии расходуется на дыхание. В среднем в ткани растений превращается около половины продукции фотосинтеза, остальная идет на дыхание.

Как правило, по валовой продукции культурные экосистемы не превосходят богатые природные. Человек увеличивает продуктивность, доставляя воду и питательные вещества туда, где они служат лимитирующими факторами. Но более всего человек увеличивает чистую первичную продуктивность и чистую продуктивность сообщества, направляя в него дополнительную энергию и уменьшая тем самым расход продукции на автотрофном и гетеротрофном уровнях. Этим он увеличивает урожай для себя. В горючем, которое расходуется сельскохозяйственными машинами, заключено не меньше энергии, чем в солнечных лучах, попадающих на поля. В США, например, вклад энергии топлива в сельское хозяйство увеличился с 1900 по 1970-е годы в 10 раз (примерно с 1 до 10 калорий на каждую калорию полученной пищи). Такой вклад дополнительной энергии для получения урожая называют энергетической субсидией. Другой путь увеличения урожая для человека — отбор на повышение соотношения съедобных частей растения к волокну. Например, за XX век отношение сухой массы зерна к массе соломы у пшеницы и риса увеличилось с 50 до 80 процентов.

«Зеленая революция» в разных странах была вызвана выведением новых сортов сельскохозяйственных культур. В них высокое содержание съедобных частей по сравнению с «соломой». Но самое существенное их свойство — это хорошая реакция на энергетические субсидии в форме орошения и удобрения, дающая существенную прибавку урожая. А без этих поступлений новые сорта дают урожаи ниже, чем традиционные, не требующие таких субсидий. Стало быть, понятие «урожай» не столь четкое, как «первичная продукция» и ее подразделения. Урожай — это та полезная продукция, которую собрал человек со своего поля или из природной экосистемы без учета затрат (энергетической субсидии). По мере уменьшения доступности и увеличения стоимости полезных ископаемых (горючего) становится все труднее обеспечивать агроэкосистемы дополнительной энергией.

Если рассматривать в целом продуктивность наземных экосистем, то выясняется важная закономерность. Расположив сообщества в ряд от используемых человеком короткоживущих до зрелых, устойчивых, таких, как спелый хвойный лес в северных широтах, можно отметить, что чистая продуктивность, как первичная, так и сообщества, в начале ряда выше, а в конце почти равна нулю. В качестве примера экосистемы с быстрым ростом часто приводится поле люцерны, где за короткое время получается высокий выход продукции. Мы уже знаем, что увеличение «выхода» возможно за счет уменьшения затрат на дыхание автотрофов и на жизнь потребителей (консументов). Уменьшение затрат на гетеротрофов развивалось и эволюционным путем. У растений образовывались защитные механизмы, такие, как природные инсектициды или целлюлозные структуры (шипы, колючки).

В сложившихся устойчивых сообществах с большой биомассой почти вся полученная при фотосинтезе энергия питательных веществ уходит на поддержание самой системы. Что не потребляют растения, то используют затем животные и микроорганизмы.

Многие ученые считают, что для того чтобы растущему населению вместе с домашними и дикими животными выжить, нужно уже сейчас позаботиться об увеличении продуктивности подходящих для этого мест. Даже если использовать только продукцию сельскохозяйственного производства, необходимо увеличить ее выход. Годовая продукция большинства сельскохозяйственных культур невелика, например, однолетние зерновые продуктивны лишь несколько месяцев. Повышение же урожая за счет таких культур, которые дают продукцию в течение всего года, может приблизить валовую продуктивность культурных экосистем к уровню лучших природных сообществ. Кроме того, большинство специалистов по сельскохозяйственной экологии считают, что слишком большое значение придается монокультуре однолетних растений. Даже простой здравый смысл велит подумать об увеличении разнообразия культур, совмещении посевов, использовании многолетних видов.

?

1. Что такое биоценоз?

2. Что за характеристика биоценоза — обилие?

3. Какие еще характеристики биоценоза вам запомнились?

4. Что такое структура биоценоза? Какие его структуры вы можете назвать?

5. Что такое размерная структура биоценоза?

6. Дайте определение экосистемы и назовите несколько хорошо знакомых вам экосистем.

7. Продуценты и консументы: кто это?

8. Кого должно быть больше в экосистеме — продуцентов или консументов? Почему?

9. Какая группа организмов, кроме продуцентов и консументов, обязательна в экосистеме? Ее роль?

10. Как установить границы экосистемы?

11. Что входит в анализ пищевых цепей экосистемы?

12. Приведите примеры экологических пирамид. Зачем придумали эту форму описания экосистемы?

13. Почему пирамида биомасс в морях перевернута?

14. Что такое трофический уровень?

15. Как вы объясните соотношение валовой и чистой продуктивности?

16. Что такое экологическая субсидия?

17. Какие приемы использует человек для увеличения урожая? Что такое урожай?

18. Ваш прогноз состояния кормовой базы человечества в ближайшие десятилетия.

19. Что происходит с видом, переставшим соответствовать условиям своего местообитания?

ecodelo.org

Восстановление экологии: необходимые условия

Восстановление экологии: необходимые условия

Нехватка продовольствия превратилась в тенденцию современного развития мира, вызванную изменениями окружающей среды. Необходимо повернуть вспять подобные изменения, что требует принятия безотлагательных мер, колоссального сдвига от традиционного ведения дел, — того, что в Институте политики Земли называют планом A. Спасительный для цивилизации план В включает четыре позиции:

— грандиозные усилия по сокращению выбросов углерода к 2020 г. на 80% от уровня 2006 г.;

— установление численности мирового населения к 2040 г. на уровне 8 млрд;

— искоренение бедности;

— восстановление лесных, почвенных ресурсов и водоносных горизонтов:

а) замена ископаемого топлива на возобновляемые источники электроэнергии и тепла.

б) посадка деревьев для того, чтобы воспрепятствовать наводнениям, сохранить почву, уменьшить содержание углерода и увеличить общую площадь лесов.

в) повышение эффективности использования воды, ее повторное использование.

Выбросы углекислого газа могут быть сокращены путем методичного повышения эффективности энергетики и значительных вложений в разработку возобновляемых источников энергии. Необходимо запретить вырубку лесов во всем мире, что уже сделали некоторые страны, и посадить миллиарды деревьев, поглощающих углерод. Переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии можно поддержать с помощью уменьшения подоходного налога и дополнительных налогов на выбросы углерода.

Регулирование численности населения и искоренение бедности тесно взаимосвязаны. Один из путей — обеспечение как минимум начального образования для всех детей, как мальчиков, так и девочек. Другой — организация элементарной медицинской помощи в сельской местности, чтобы люди могли быть уверены, что их дети доживут до совершеннолетия. Повсеместно женщинам должны быть доступны женские консультации и службы планирования семьи.

Четвертая позиция касается восстановления природных ресурсов и систем. Выполнение такой задачи подразумевает всемирное проведение мероприятий по прекращению падения уровня грунтовых вод путем повышения эффективности использования воды — беречь нужно каждую каплю. Следует перейти к более рациональным системам орошения и сельскохозяйственным культурам, не нуждающимся в большом количестве воды, например выращивать больше пшеницы за счет риса — водолюбивой культуры. В городах и на промышленных предприятиях необходимо непрерывное повторное использование воды.

В то же время необходимо во всемирном масштабе проводить мероприятия по сохранению почвы: террасирование склонов; посадку лесополос, защищающих от ветровой эрозии; минимальную обработку земли, когда почва не перепахивается, а остатки растений оставляют в поле.

Все четыре задачи взаимосвязаны и не новы. Они много раз обсуждались по отдельности. Созданы целые институты по решению некоторых из них, например Международный банк реконструкции и развития для борьбы с бедностью, и в некоторых регионах добились значительных успехов, по крайней мере, в организации служб планирования семьи и переходу к небольшим семьям. Многие развитые страны рассматривают четыре задачи плана В как решительный шаг вперед, но ровно настолько, насколько он не будет требовать слишком больших затрат. Другие считают выполнение плана гуманитарной задачей — политически верной и морально оправданной. Сегодня видится третье, гораздо более важное обоснование — план В необходим для предотвращения крушения нашей цивилизации. Предполагаемая цена за ее спасение — менее $200 млрд в год, что составляет шестую часть текущих военных расходов в мире. По существу, план В — новый бюджет безопасности.

Ссылки:

medbiol.ru

Восстановление человеком экологических систем и поддержание в них естественного равновесия

Восстановление человеком экологических систем и поддержание в них естественного равновесия

Федеральное агентство по образованию

Уральский Государственный Лесотехнический Университет

Заочный факультет

Специальность 241000 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».

РЕФЕРАТ

По теме: «Восстановление человеком экологических систем и поддержание в них естественного равновесия»

Екатеринбург 2013

Содержание

Введение

1.Экологические системы

2.Восстановление нарушенных экосистем

.Понятие экологического равновесия

.Принцип естественного равновесия

.Охрана окружающей среды

.Создание заповедных природных территорий

Заключение

Введение

При нынешнем уровне потребления природных ресурсов в мире к середине нынешнего века глобальным экосистемам планеты грозит гибель, предупреждает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Человек довольно интенсивно использует природу для собственных нужд, тем самым нарушая ее целостность. В результате хозяйственной деятельности человека, многие ценные виды животных и растений исчезли. Нанесение непоправимого ущерба флоре и фауне происходит как путем непосредственного истребления некоторых видов, так и посредством нарушения их местообитания.

Принцип равновесия играет в живой природе огромную роль. Равновесие существует между видами, и смещение его в одну сторону, скажем, уничтожение хищников, может привести к исчезновению жертв, которым не будет хватать пищи. Естественное равновесие существует и между организмом и окружающей его неживой средой. Великое множество равновесий поддерживает общее равновесие в природе.

Естественных природных экосистем на Земле осталось крайне мало. Перед человечеством стоит нелегкая задача: восстановление природных экосистем и поддержание их гомеостатического состояния. Необходимо применять какие-либо меры охраны природных сообществ. Сегодня эти задачи решаются несколькими способами, как в отдельных государствах, так и во всем мире.

1. Экологические системы

Экосистема — биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними.

Примеры экологических систем: водохранилище, лес, море и т.д.

Экосистемы существуют везде — в воде и на земле, в сухих и влажных районах, в холодных и жарких местностях. Самая крупная природная экосистема на Земле — биосфера.

Биотическую и абиотическую части экосистемы связывает непрерывный обмен материалом — круговороты питательных веществ, энергию для которых поставляет Солнце. Общая схема потока энергии и различных веществ в экосистеме представлена на рисунке 1. Биологическая и физическая сферы, представленные органическими и неорганическими соединениями, в совокупности образуют экосистему. Растения синтезируют органические соединения, используя энергию солнечного света и питательные вещества из почвы. Эти соединения служат строительным материалом, из которого растения образуют свои ткани, и источником энергии, необходимой им для поддержания своих функций.

Рисунок 1

Для высвобождения запасенной химической энергии растения разлагают органические соединения на исходные неорганические компоненты (двуокись углерода, воду, нитраты, фосфаты и т.п.), завершая тем самым круговорот питательных веществ.

. Восстановление нарушенных экосистем

Восстановление нарушенных экосистем — комплекс вопросов, связанных с нежелательными последствиями деятельности человека и объединяемых общей задачей — вернуть нарушенные части ландшафта в сферу культурно-хозяйственного использования, т.е. восстановить их исходное или близкое к исходному состоянию, или создать новый тип экосистемы, отвечающий определенным требованиям. Примером могут служить следующие проблемы:

. Рекультивация нарушенных и выведенных из хозяйственного использования земельных угодий — торфоразработок, терриконов, отвалов при поверхностных разработках полезных ископаемых, строительных площадок, наносов при обогатительных процессах и т.д. Создание на их месте лесов, парков, сельскохозяйственных угодий и т.д. Интенсификация почвообразовательного процесса и создание экосистем или агроценозов, структура которых наиболее отвечает данным условиям и задачам восстановительных работ.

. Восстановление пастбищ, выведенных из сферы нормальной эксплуатации перевыпасом (вопросы оптимальной нагрузки на пастбища, оптимальной структуры стада и наиболее рациональной структуры выпасания).

. Восстановление эродированного почвенного покрова.

. Восстановление плодородия истощенных почв.

. Восстановление продуктивных типов леса на месте интенсивных рубок.

. Восстановление продуктивности и других благоприятных для человека свойств водоемов, нарушенных под влиянием антропогенных факторов, в частности устранение причин «культурного эвтрофирования вод» и восстановление озер и водохранилищ, подвергшихся эвтрофированию с ликвидацией избыточного «цветения» воды и других неблагоприятных последствий перегрузки водоемов биогенными элементами.

. Понятие экологического равновесия

В процессе взаимодействия с развивающимся человеческим обществом природная — среда должна бесконечно длительное время сохранять (а в ряде случаев и улучшать) основные ее характеристики, обусловливающие ход наиболее важных естественных процессов на Земле — достаточную фотосинтезирующую активность автотрофных растений, воспроизводство в необходимых масштабах всех своих компонентов, сохранение многообразия жизни на планете, способность к самоочищению и дальнейшей эволюции. Все эти качества природной среды могут быть обеспечены лишь при одном важнейшем условии — сила, частота и продолжительность прямых связей в системе «общество — природа» должны соответствовать тем же показателям обратных связей или реакций природной среды на антропогенное давление, а это означает, что взаимодействие человеческого общества и природной среды должно происходить в условиях динамического гомеостаза, равновесного состояния.

Развитие человеческого обществ неизбежно ведет к изменению природной среды. Вместе с тем антропогенные изменения не должны носить характер катастроф, ведущих к новым экологическим кризисам. Они должны быть постепенными, обеспечивать правильное распределение и силу антропогенных нагрузок и необходимые условия адаптации к ним, человека и природной среды. Такое состояние динамического гомеостаза в биосфере (в отличие от естественного равновесия) назовем динамическим экологическим равновесием и примем в качестве главного критерия достижения экологической цели регионального расселения и районной планировки.

Абсолютного естественного равновесия на Земле не было и до появления человека. В условиях подобного равновесия была бы невозможна и сама эволюция биосферы. Однако природа развивается миллиарды лет и происходящее в ней изменения для человека практически незаметны. Находящиеся в естественном равновесии экосистемы и биогеоценозы в процессе своей эволюции проходят целый ряд стадий, которым присуща смена экологических характеристик (продуктивности, породного и видового состава и т.д.), в том числе и определенная степень устойчивости к внешним воздействиям. Противоположным этому состоянию является нарушение динамического гомеостаза, которое означает нанесение ущерба, выходящего за пределы определенного допустимого уровня совокупности всех внешних условий и влияний, оказывающих воздействие на жизнь и развитие человека, на человеческое поведение и, следовательно, на общество.

Замещение видов в сукцессиях обусловлено тем, что популяции, стремясь модифицировать окружающую среду, создают условия, благоприятные для других популяций. Этот процесс продолжается по тех пор, пока достигается равновесие между биотическими и абиотическими компонентами. Подобная терминальная стабилизация экосистемы называется климаксом. Так, в случае вторичной сукцессии заброшенное поле через 1-2 года зарастает травой, далее в течение 15-20 лет оно бывает покрыто злаками и кустарником, затем 60-70 лет на нем растет сосновый лес и затем развивается устойчивый климаксовый широколиственный или смешанный лес. Точно так же на вырубках, где ранее были хвойные леса, сначала появляется кустарниковая растительность, затем лиственные породы (преимущественно береза и осина), сменяющиеся снова хвойными деревьями, и наконец, лесное сообщество переходит в климаксовое состояние. Климаксовые системы обладают наибольшей биомассой, но и самой низкой продуктивностью. Поэтому хозяйственное развитие экосистем, трансформация биогеоценозов в агро- и урбоценозы происходит в сторону постоянного повышения продуктивности последних, что исключает достижение экосистемой фазы климакса, т.е. многократно снижает ее устойчивость, пластичность и резистентность. Вследствие невозможности отказа от интенсивного хозяйственного использования агро- и урбоценозов сохранение многообразия и компонентного баланса природной среды, а следовательно и экологического равновесия, все в большей степени начинает зависеть от территориальных, в том числе архитектурно-планировочных методов, обеспечивающих достаточное разнообразие биогеоценоза и антропогенных ценозов в пределах крупных экосистем.

. Принцип естественного равновесия

Принцип равновесия играет в живой природе огромную роль. Равновесие существует между видами, и смещение его в одну сторону, скажем, уничтожение хищников, может привести к исчезновению жертв, которым не будет хватать пищи. Естественное равновесие существует и между организмом и окружающей его неживой средой. Великое множество равновесий поддерживает общее равновесие в природе.

Равновесие в живой природе не статично, как равновесие кристалла, а динамично, представляя движение вокруг точки устойчивости. Если эта точка не меняется, то такое состояние называется гомеостазом («гомео» — тот же, «стасис» — состояние). Гомеостаз — механизм, посредством которого живой организм, противодействуя внешним воздействиям, поддерживает параметры своей внутренней среды на таком постоянном уровне, который обеспечивает нормальную жизнь. Кровяное давление, частота пульса, температура тела — все это обусловлено гомеостатическими механизмами, которые работают настолько хорошо, что мы обычно их не замечаем. В пределах «гомеостатического плато» действует отрицательная обратная связь, за пределами его — положительная обратная связь, и система гибнет.

Согласно принципу равновесия любая естественная система с проходящим через нее потоком энергии склонна развиваться в сторону устойчивого состояния. Гомеостаз, существующий в природе, осуществляется автоматически за счет механизмов обратной связи. Новые системы обычно подвержены резким колебаниям и менее способны противостоять внешним возмущениям по сравнению со зрелыми системами, компоненты которых имели возможность приспособиться друг к другу. Подлинно надежный гомеостатический контроль устанавливается только после периода эволюционного приспособления. Например, имеет место временная отсрочка в реакциях популяции, под которой понимается время, необходимое для того, чтобы в неблагоприятных условиях, связанных с перенаселением, начали изменяться рождаемость и смертность.

Естественное равновесие означает, что экосистема сохраняет свое стабильное состояние и некоторые параметры неизменными, несмотря на воздействия на нее. Система проницаема, в нее что-то постоянно входит и выходит, т.е. это такое устойчивое состояние экосистемы, при котором поступление вещества и энергии равно их выходу.

В качестве примера действия гомеостатических механизмов рассмотрим динамику популяций. Популяция стабильна, если сохраняет свой размер постоянным. Стремление к восстановлению величины популяции, соответствующей состоянию равновесия, осуществляется за счет регуляции, которая, в конечном счете, есть функция экосистемы, частью которой является популяция.

Имеются два механизма стабилизации плотности популяции при ее величинах, лежащих ниже уровня насыщения:

) территориальное поведение в виде внутривидовой конкуренции;

) групповое поведение, выражающееся, например, в «порядке клевания», «половом доминировании» и т.п.

В какой-то мере эти механизмы действуют и в человеческом обществе.

Регулирование экосистемы может быть физическим и биологическим. Флуктуации (любое колебание или любое периодическое изменение) численности происходят под влиянием внешних (например, климатических) и внутренних факторов. Факторы, влияние которых находится в прямой зависимости от плотности популяции, предотвращают перенаселение и способствуют установлению устойчивого равновесия. Это преимущественно биотические (конкуренция, паразиты, патогенные влияния и т.п.), а не климатические факторы.

Одни экологи объясняют изменения численности популяций тем, что в условиях перенаселенности возникает стресс, который влияет на репродуктивный потенциал и устойчивость к заболеваниям и другим воздействиям. Комплекс таких изменений нередко вызывает стремительное падение плотности популяции — «адаптационный синдром», препятствующий слишком сильным флуктуациям, которые могли бы нарушить функционирование экосистемы и угрожать выживанию вида. Другие экологи объясняют изменения численности популяций истощением ресурсов и уменьшением количества пищи и ее питательной ценности.

Изучение динамики численности популяций выявило так называемые «всплески» плотности с уменьшающейся во времени амплитудой, которые должны наблюдаться, по мнению экологов, и в человеческих популяциях, если регуляция их численности осуществляется только вследствие «самоперенаселения» (т.е. если отсутствует «внешнее» регулирование, например планирование семьи). Это особенно опасно, когда растет общее население Земли и человек, как обычно, не задумывается о будущем, а действует на основе ситуации в данный момент. В то же время популяция человека является единственной, для которой установлена положительная корреляция между плотностью популяции и скоростью роста.

Известна и такая зависимость: флуктуации плотности популяций сильнее выражены в относительно простых экосистемах, в которых в сообщество включено мало популяций. Человек уменьшает видовое разнообразие биосферы и, стало быть, если эта зависимость относится к нему, способствует увеличению флуктуаций своей численности. Это вызывает опасения, что экологическая катастрофа может быть для человека более сильной, чем для любого другого вида.

Ю. Одум предлагает следующий принцип: «Чем выше уровень организации и зрелости сообщества и чем стабильнее условия, тем меньше амплитуда флуктуаций плотности со временем». Это можно рассматривать и как призыв к человечеству сознательно регулировать свою численность.

Кривые роста популяций показывают, что рост внезапно останавливается, когда популяция исчерпывает свои ресурсы (пища, жизненное пространство), резко меняются климатические условия и т.д. После того как внешний предел окажется достигнутым, плотность популяции может либо некоторое время оставаться на данном уровне, либо сразу же резко падает. Причем по мере увеличения плотности популяции усиливается действие неблагоприятных факторов (сопротивление среды).

Популяции имеют тенденцию эволюционировать таким образом, чтобы достигнуть состояния саморегуляции. При этом естественный отбор действует в направлении максимального повышения качества среды обитания особи и уменьшает вероятность гибели популяции. У человека отсутствует такая естественная регуляция, потому что не действует в человеческом обществе, по крайней мере в таком объеме, естественный отбор, и он должен создавать искусственную регуляцию.

Изменяя экосистемы, человек нарушает региональное равновесие в природе, экосистемы становятся неустойчивыми, не способными к самоподдержанию и саморегуляции и перестают обеспечивать человеку нормальный газообмен, очистку вод, круговороты питательных веществ. Человек очень медленно учится быть «предусмотрительным хищником». На него уже не действуют биологические механизмы регуляции, но он еще не научился сознательно регулировать свою численность и количество потребляемых им ресурсов. Этот зазор между ослаблением биологических механизмов и недостаточным ростом сознания и является, по мнению многих экологов, основной причиной экологического кризиса.

. Охрана окружающей среды

В нашей стране действует Федеральный закон, который определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В соответствие с этим законом природа нашей страны должна сохранятся в естественном состоянии. Объектами охраны и являются естественные экологические системы.

Естественная экологическая система — объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией.

Главная задача охраны природы — охрана генофонда — совокупности генов, которые имеются у всех особей популяций. Изменение генофонда происходит за счет мутаций, вызванных естественными факторами и факторами антропогенного происхождения. Уничтожение, истребление отдельных видов популяции обедняет генофонд планеты, который в настоящее время насчитывает около 1,3 млн. видов только животных.

В настоящее время ясно, что для сохранения видового разнообразия необходимы: полная охрана ландшафтов как комплексов экосистем; частичная охрана природных объектов при возможно полном сохранении целостности или облика ландшафта; создание и поддержание оптимального антропогенного ландшафта.

. Создание заповедных природных территорий

Современный природно-заповедный фонд нашей страны образуют: государственные природоохранные заповедники, государственные природные заказники; национальные и природные парки; памятники природы; дендрологические парки и ботанические сады; иные особо охраняемые территории и природные объекты, имеющие ценное значение.

Режим особо охраняемых природных территорий в нашей стране наряду с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ устанавливается Федеральными законами от 14.03.95 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и от 23.02.1995 №26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Особо охраняемые природные территории могут иметь международное, федеральное, региональное или местное значение.

Заповедники — высшая форма охраны природных ландшафтов. Участки суши и водных пространств, изъятые в установленном порядке из какого бы то ни было хозяйственного использования и надлежащим образом охраняемые. В заповедниках подлежат охране все присущие его территории или акватории природные тела и взаимосвязи между ними. Охраняется природно-территориальный комплекс в целом, ландшафт со всеми его компонентами.

Основное назначение заповедников — служить эталонами природы, быть местом познания хода естественных, не нарушенных человеком процессов, свойственных ландшафтам определенного географического региона.

Биосферный заповедник — охраняемая территория (заповедник, национальный парк и др.), на которой защита наиболее представительных для данной зоны природных комплексов сочетается с научными исследованиями, долговременным мониторингом среды и образованием в области охраны природы. Создание биосферных заповедников в России (с 1973) связано с программой «Человек и биосфера». К 1994 в мире было создано около 300 биосферных заповедников; в России — 18.

На настоящее время в России действует 102 государственных природных заповедника общей площадью около 37,1 млн. га, что составляет 2,17% от территории России, во всех природных зонах от полярных пустынь до субтропиков в 70 субъектах Российской Федерации.

Национальные парки — это участки территории (акватории), выделенные для сохранения природы в эстетических, оздоровительных, научных, культурных и просветительских целях. В большинстве стран мира национальные парки являются основной формой охраны ландшафтов.

Для России это сравнительно новая форма ООПТ. Первые национальные парки появились в СССР в 1970-х годах в республиках Прибалтики. В классическом понимании национальный парк имеет функциональное зонирование территории. На территории национального парка выделяются заповедное ядро, по режиму соответствующее природному заповеднику, рекреационную и буферную зоны, в которых разрешается хозяйственная деятельность различной интенсивности (туризм и иные формы рекреации).

На практике в ряде случаев роль заповедного ядра играет прилегающий к национальному парку природный заповедник (например, Баргузинский заповедник, прилегающий к Забайкальскому национальному парку).

В 2001 г. первый из российских национальных паков — «Водлозерский» получил статус биосферного резервата. Необходимо отметить, что статус национального парка ближе к международному пониманию биосферного резервата, чем статус заповедника, который «в чистом виде» может являться только заповедным ядром биосферного резервата, в котором по определению осуществляется ограниченная хозяйственная деятельность и должны присутствовать нарушенные экосистемы. В 2002 г. биосферными резерватами стали также национальные парки «Смоленское поозерье» и «Угра», позже — еще 2 национальных парка.

Долгое время национальные парки находились в большинстве своем в подчинении лесных ведомств и регионов. В 2000 г. с упразднением федерального лесного ведомства все национальные парки были переподчинены Департаменту особо охраняемых природных территорий и объектов Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

Благодаря этому формы деятельности и отчетности национальных парков приняли единые формы, хотя процесс формирования единой программы деятельности национальных парков находится в стадии становления. В России на настоящий момент действует 39 национальных парков в 37 субъектах РФ общей площадью около 7,74 млн. га. Что составляет 0,45% от площади территории страны.

Заказники. В России кроме «абсолютной» охраны территории широко распространен неполный режим охраны в заказниках. Заказники — это участки территории или акватории, на которых в течение ряда лет или постоянно в определенные сезоны или круглогодично охраняются отдельные виды животных, растений или часть природного комплекса. Хозяйственное использование остальных природных ресурсов разрешается в такой форме, которая не наносит ущерба охраняемому объекту или комплексу.

Заказники разнообразны по своим целям. Они создаются для восстановления или увеличения численности охотничье-промысловых животных (охотничьи заказники), создания благоприятной обстановки для птиц во время гнездования, линьки, миграций и зимовок (орнитологические), охраны мест нереста рыб, нагула молоди или мест их зимних скоплений, сохранения особо ценных лесных рощ, отдельных участков ландшафта, имеющих большое эстетическое, культурное или историческое значение (ландшафтные заказники).

Заказник — довольно своеобразная форма ООПТ, предусматривающая довольно широкие пределы регламентации хозяйственного и иного использования территории — от полного запрета хозяйственной деятельности до охраны лишь отдельных компонентов природной среды; а также собственности земель (с изъятием у собственника и без изъятия) и подчинения (регионального всех уровней и федерального). Единого государственного органа, осуществляющего управление заказниками федерального значения, нет. Большая часть заказников напрямую или опосредованно подчинена Департаменту охраны и рационального использования охотничьих ресурсов Министерства Сельского хозяйства России, 11 заказников подчинены Департаменту особо охраняемых природных территорий и объектов Министерства природных ресурсов Российской Федерации; из них 8 находятся под управлением заповедников, например, заказник «Елогуйский» — под управлением Центрально-сибирского биосферного заповедника. Некоторые заказники не имеют собственной администрации и штата, и находятся под управлением специально созданных региональных ведомств. При этом непосредственная охрана территории заказника возлагается на региональные подразделения охотнадзора, рыбнадзора и др. экологический природа заповедный

Большинство заказников федерального значения являются комплексными (экосистемными), то есть в них разрешена лишь хозяйственная деятельность, не связанная с серьезными нарушениями природных комплексов. Как правило, в заказниках федерального значения запрещены промысловые охота и рыболовство. Значительная часть заказников осуществляет охрану особо ценных водно-болотных угодий, внесенных в списки Рамсарской конвенции (заказники «Кабанский», «Пуринский» и др.). В настоящее время в России действуют 70 заказников федерального значения общей площадью около 14,3 млн. га в 45 субъектах РФ, что составляет 0,84% площади от территории страны. Всего же государственных заказников всех уровней около 3000 [5].

Памятники природы — это отдельные невосполнимые природные объекты, имеющие научное, историческое и культурно-эстетическое значение, например пещеры, гейзеры, палеонтологические объекты, отдельные вековые деревья.

Памятники природы — уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения и заказники, эта категория особо охраняемых природных территорий наиболее распространена на региональном уровне. По состоянию на 31 декабря 2007 г. 27 памятников природы федерального значения занимали площадь 34,3 тыс. га. Памятники природы располагались на территориях 1 республики и 12 областей.

Государственный контроль за функционированием памятников природы федерального значения осуществляют территориальные органы Росприроднадзора.

Памятники природы могут иметь федеральное, региональное или местное значение в зависимости от природоохранной, эстетической и иной ценности охраняемых природных комплексов и объектов.

Наиболее распространены памятники природы на региональном уровне, памятников природы федерального значения — всего 39 общей площадью 28,0 тыс. га, регионального значения — более 9 тыс. общей площадью 4, 15 млн. га.

Государственный контроль за функционированием памятников природы федерального и регионального значения осуществляют территориальные органы МПР России.

Режим особой охраны памятников природы подразумевает запрещение всякой хозяйственной и иной деятельности, которая может нарушить сохранность объекта.

Обязательства по обеспечению охраны памятника природы обычно принимают на себя собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земель, на которых находится данный памятник природы.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками природы, а территорий, занятых ими, — территориями памятника природы допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Заключение

Естественная экологическая система — это объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией. В естественной экосистеме постоянно поддерживается равновесие. Любое извлечение ресурса из системы ведет к нарушению этого равновесия. Человек постоянно внедряется в природные экосистемы, вызывая этим гибель некоторых видов и изменение экосистемы в целом. Восстановление экосистемы в прежнее состояние — явление крайне редкое в природе.

В настоящее время человечество ведет активную природоохранную деятельность. Она заключается в следующем: создание заповедных территорий, с отсутствием или ограничением доступа человека к природным богатствам; создание Красных и Зеленых Книг, куда вписываются виды и территории, подлежащие охране и восстановлению. Благодаря этим мерам, сохранены и восстановлены многие природные богатства. Таким образом, можно говорить, что работа по сохранению и восстановлению природных экосистем ведется довольно успешно.

diplomba.ru

Решение экологических проблем: пути и способы

Научно-техническая революция и использование полезных ископаемых земли, привело к тому, что экологическая ситуация на нашей планете ухудшается буквально на глазах. Уровень загрязнения недр, гидросферы и воздушного слоя земли приближается к критическому уровню. Человечество стоит на пороге глобальной катастрофы техногенного характера. К счастью, все больше государственных и общественных организаций понимает глубину и опасность проблемы.

Научно-техническая революция и использование полезных ископаемых земли, привело к тому, что экологическая ситуация на нашей планете ухудшается буквально на глазах. Уровень загрязнения недр, гидросферы и воздушного слоя земли приближается к критическому уровню. Человечество стоит на пороге глобальной катастрофы техногенного характера. К счастью, все больше государственных и общественных организаций понимает глубину и опасность проблемы.

Работа над улучшением сложившейся ситуации набирает обороты. Уже сейчас современные технологии предлагают многие способы решения экологических проблем, от создания экологических видов топлива, экологического транспорта до поиска новых экологически чистых источников энергии и разумного использования ресурсов Земли.

Пути решения проблемы

Подход к вопросам экологии необходим комплексный. Он должен включать в себя долговременные и плановые мероприятия, направленные на все сферы жизни общества.

Для кардинального улучшения экологической обстановки, как на земле в целом, так и в отдельно взятой стране, необходимо осуществлять меры такого характера:

- Правового. Они включают в себя создание законов об охране окружающей среды. Немаловажное значение имеют и международные соглашения.

- Экономического. Ликвидация последствий техногенного воздействия на природу требует серьезных финансовых вливаний.

- Технологического. В этой области есть, где разойтись изобретателям и рационализатора. Применение новых технологий в добывающей, металлургической и транспортной отрасли промышленности, позволит свести до минимума загрязнение окружающей среды. Основной задачей является создание экологически чистых источников энергии.

- Организационные. Они заключаются в равномерном распределении транспорта по потокам для недопущения его длительного скопления в одном мести.

- Архитектурные. Целесообразно озеленять большие и малые населенные пункты, делить их территорию на зоны с помощью насаждений. Немаловажное значение имеет высадка насаждений вокруг предприятий и вдоль дорог.

Особое значение необходимо придавать защите флоры и фауны. Их представители просто не успевают приспосабливаться к изменениям окружающей обстановки.

Действующие меры по сохранению экологии

Осознание драматической ситуации в экологии заставило человечество принимать срочные и действенные меры к ее исправлению.

Наиболее популярны такие направления деятельности:

- Уменьшение бытовых и производственных отходов. Особенно это остро касается пластиковой посуды. Ее постепенно заменяют на бумажную. Проводятся исследования по выведению бактерий, которые питаются пластиком.

- Очистка сточных вод. Для обеспечения различных отраслей деятельности человека ежегодно расходуются миллиарды кубических метров воды. Современные очистные сооружения позволяют очищать ее до природного состояния.

- Переход к чистым источникам энергии. Это означает постепенный отказ от атомной энергии, двигателей и печей, работающих на угле и нефтепродуктах. Использование природного газа, ветровой, солнечной энергии и гидроэлектростанций обеспечивает чистоту атмосферы. Использование биотоплива позволяет значительно снизить концентрацию вредных веществ в выхлопных газах.

- Охрана и восстановление земель и лесов. Проводится высаживание новых лесов в местах вырубок. Осуществляются мероприятия по осушению земель, защите их от эрозии.

Постоянная агитация в пользу экологии, меняет взгляды людей на эту проблему, склоняя их к бережному отношению к окружающей среде.

Перспективы решения экопроблем в будущем

В будущем основные усилия будут направлены на ликвидацию последствий техногенной деятельности человека и уменьшение вредных выбросов.

Для этого существуют такие перспективы:

- Строительство специальных заводов для полной утилизации всех видов отходов. Это позволит не занимать новые территории под свалки. Полученную от сжигания энергию можно использовать для нужд городов.

- Возведение тепловых электростанций, работающих на «солнечном ветре» (Гелий 3). Это вещество находится на Луне. Несмотря на большую стоимость его добычи, энергия, получаемая из «солнечного ветра» в тысячи раз превышает теплоотдачу от ядерного топлива.

- Перевод всего транспорта на силовые установки, работающие на газу, электричестве, аккумуляторах и водороде. Это решение будет способствовать сокращению выбросов в атмосферу.

- Холодный ядерный синтез. Этот вариант получения энергии из воды уже находится в стадии разработки.

Несмотря на серьезный ущерб нанесенный природе, человечество имеет все шансы вернуть ей первозданный вид.

xn—-8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai

Решения экологических проблем

Сейчас человечество стоит перед выбором: либо «сотрудничать» с природой, учитывая естественные круговороты, либо — наносить вред. Будущее человечества на нашей планете, как и самой планеты, зависит от того, что мы сегодня выберем.

Экологический кризис

На сегодняшний день воздействие человека на окружающую среду привело к экологическому кризису на всей планете. На этой странице рассматриваются важнейшие проблемы, перед которыми мы стоим, и указывается ряд мер, исправляющих положение.

Эрозия почв. Эрозия почв возникает, когда плодородный поверхностный слой разрушают дожди и ветры. Способы решения проблемы:

— посадки лесов (кустарников и деревьев): деревья и кустарники встают на пути ветров, а их корни связывают почву.

— экологически чистое земледелие: органические удобрения лучше задерживают воду, препятствуя высыханию и выветриванию почвы.

Уничтожение тропических лесов. Решение:

— реформы права собственности на землю в странах, где растут влажные тропические леса, чтобы спасти их от гибели.

— контроль за скотоводством и заготовкой древесины в тропических лесах с помощью сокращения потребности богатых стран в мясе и древесине.

— эффективные методы использования лесных ресурсов, учитывающие естественные природные круговороты и т. д., например производство натурального каучука.

— малые поля: чем меньше размеры поля, тем меньшей эрозии подвергается земля на нем.

Кислотные дожди и прочие загрязнения. Решение:

— установка фильтров на электростанциях и транспорте.

— использование возобновляемых источников энергии.

— применение других, нехимических удобрений.