ГАЗ-51: история легендарного грузовика СССР

ГАЗ-51 один из самых массовых советских грузовиков. На его хрупкие плечи легла основная тяжесть послевоенного восстановления СССР. Но и после, вплоть до середины 70-х, ГАЗ-51 верно служил своей стране, зарекомендовав себя как универсальный и очень надежный грузовик.

Довоенная модель

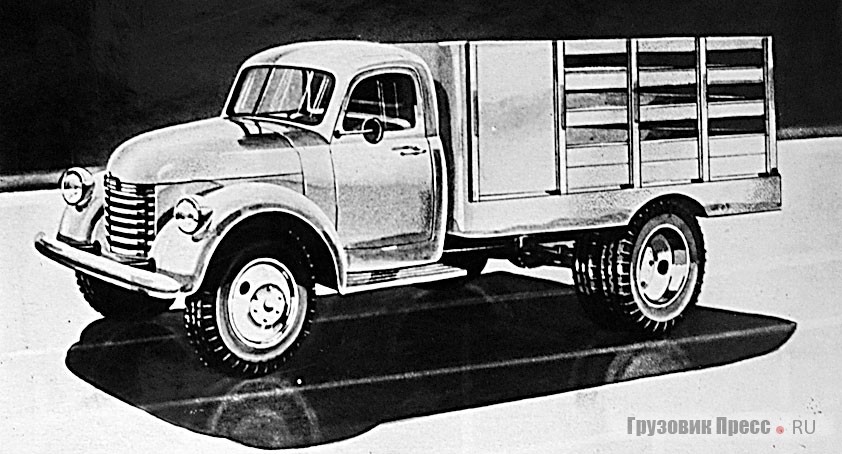

Довоенный ГАЗ-51 1939 годаЕще в 1939 году Горьковский автозавод подготовил замену своему грузовому первенцу ГАЗ-АА/ММ. Машина получила принципиально новую конструкцию шасси и рамы, обтекаемую цельнометаллическую кабину, увеличенную грузовую платформу и более мощный мотор — ГАЗ-11 на 76 л.с. Работал он в паре с четрыехступенчатой коробкой передач от ГАЗ-ММ, а рулевое управление позаимствовали от ГАЗ-М-1. Но главное, опытный ГАЗ-51 имел повышенную до 2 тонн грузоподъемность и экономичность. Его номинальный расход не превышал 21 л/100 км. Кроме того испытания прошедшие летом 1940 года, показали, что новая машина намного надежнее, чем ГАЗ-ММ.

В 1941 году, завод полным ходом готовился к серийному производству ГАЗ-51. Но началась война, ГАЗ получил множество военных заказов и эти планы пришлось отложить.

Послевоенный ГАЗ-51

Грузовик из ранних серий с деревянной кабиной и брезентовой крышейК счастью ненадолго. Уже в 1943 году работа над ГАЗ-51 возобновилась. Ведущим конструктором был назначен Просвирин А.Д. Общее руководство осуществлял Липгарт А.А. Несмотря на то, что с момента остановки работ над машиной прошло менее трех лет, конструкторы решили полностью ее перекомпоновать, а многие узлы модернизировать или разработать заново. Фактически от довоенного грузовика был унаследован лишь индекс.

Новый ГАЗ-51 получил весьма прогрессивную для своего времени конструкцию. Капотная кабина и двигатель были сдвинуты максимально вперед, таким образом удалось увеличить грузовую платформу. До 2,5 т возросла грузоподъемность. Под капотом находился все тот же, шестицилиндровый нижнеклапанный двигатель ГАЗ-11, но основательно модернизированный. Мотор получил блок с сухими гильзами, термостат, вакуум-корректор, сменные вкладыши, хромированные поршневые кольца и алюминиевую ГБЦ. Кроме того впервые в своих машинах, газовские конструкторы применили полуцентробежное сцепление и гидропривод тормозов.

Мотор получил блок с сухими гильзами, термостат, вакуум-корректор, сменные вкладыши, хромированные поршневые кольца и алюминиевую ГБЦ. Кроме того впервые в своих машинах, газовские конструкторы применили полуцентробежное сцепление и гидропривод тормозов.

Следует отметить, что инженеры потрудились на славу. Новый грузовик расходовал на 30% меньше бензина, а его межремонтный пробег был вдвое выше чем у ГАЗ-ММ. В 1947 году за создание ГАЗ-51 команда конструкторов удостоилась Сталинской премии.

Послевоенный ГАЗ-63Параллельно с ГАЗ-51 велась разработка полноприводного грузовика ГАЗ-63. Причем разработка последнего была в приоритете. Первый опытный полноприводник собрали уже в декабре 1943 года, тогда как 51 только через пять месяцев. Машины имели максимальную унификацию, которая доходила до 80%. Первые экспериментальные грузовики имели кабину от Studebaker US6.

По отношению к ГАЗ-ММ, водители отмечали высокий комфорт и удобство работы пятьдесят первогоБезусловно влияние заокеанских автомобилей на наш автопром в то время было очень велико. Но газовцы творчески переосмыслили дизайн кабины, сделали ее более обтекаемой и установили гармоничные, присущие гражданским автомобилям, округлые крылья. Тем не менее в 1946 году, когда грузовик поступил на производство в СССР еще ощущалась нехватка холоднокатаной стали. ГАЗ-51 первых годов выпуска шел с деревянной кабиной обшитой фанерой и брезентом. Только в 1949 году, после восстановления металлокомбината «Запорожсталь», ГАЗ смог перейти на выпуск цельнометаллических кабин. Хотя до 1957 года, двери так и оставались деревянными.

Но газовцы творчески переосмыслили дизайн кабины, сделали ее более обтекаемой и установили гармоничные, присущие гражданским автомобилям, округлые крылья. Тем не менее в 1946 году, когда грузовик поступил на производство в СССР еще ощущалась нехватка холоднокатаной стали. ГАЗ-51 первых годов выпуска шел с деревянной кабиной обшитой фанерой и брезентом. Только в 1949 году, после восстановления металлокомбината «Запорожсталь», ГАЗ смог перейти на выпуск цельнометаллических кабин. Хотя до 1957 года, двери так и оставались деревянными.

ГАЗ-51А и модификации

Модификация ГАЗ-51Б для работы на пропан-бутане. Мощность двигателя 56 л.с.В 1955 году завод модернизировал грузовик. Машина получила отраслевой индекс ГАЗ-51А, новую увеличенную бортовую платформу, отопитель, модернизированный ручной тормоз и другие изменения, в том числе косметические.

За почти тридцать лет конвейерной жизни, пятьдесят первый получил огромное множество модификаций. На его базе выпускались седельные тягачи, автобусы, самосвалы, пожарные машины и другие специальные автомобили.

Под разными именами ГАЗ-51 выпускался в Польше (Lublin-51), Китае (Yuejin NJ-130), КНДР (Sungri-58). В СССР же его выпуск завершился в апреле 1975 года на отметке 3 миллиона 481 тысячи экземпляров.

Технические характеристики ГАЗ-51

| Тип | двухосный грузовик |

|---|---|

| Годы выпуска | 1946-1975 |

| Тип двигателя | бензиновый, L6 |

| Объем двигателя, см3 | 3485 |

| Наименование двигателя (мощность л.с.) | ГАЗ-11/ГАЗ-51 (70) |

| Привод | задний |

| Колесная база, мм | 3300 |

| Длина, мм | 5715 |

| Ширина, мм | 2280 |

| Высота, мм | 2130 |

| Снаряженная масса, кг | 2760 (на старте выпуска) |

51 | это… Что такое ГАЗ-51?

ГАЗ-51

ГАЗ-51 на Викискладе

Общие данные

| Производитель: | ГАЗ |

| Годы пр-ва: | 1946—1975 |

Дизайн

| Компоновка: | переднемоторная, заднеприводная |

| Колёсная формула: | 4×2 |

Двигатели

| ГАЗ-51 | |

|---|---|

| Марка: | ГАЗ-51 |

| Тип: | Бензиновый |

| Объём: | 3485 см3 |

| Максимальная мощность: | 70 л. с., при 2800 об/мин с., при 2800 об/мин |

| Максимальный крутящий момент: | 201 Н·м, при 1500 об/мин |

| Конфигурация: | рядный, 6-цилиндр. |

| Цилиндров: | 6 |

| Клапанов: | 12 |

| Диаметр цилиндра: | 82 мм |

| Ход поршня: | 110 мм |

| Cтепень сжатия: | 6,2 |

| Система питания: | Карбюратор |

| Охлаждение: | жидкостное |

| Тактность (число тактов): | 4 |

| Порядок работы цилиндров: | 1-5-3-6-2-4 |

Трансмиссия

| механическая 4-ступ. | |

|---|---|

| Производитель: | ГАЗ |

| Тип: | механическая |

| Число ступеней: | 4-ступ. |

| Передаточные отношения: | |

| 1 передача: | 6,4 |

| 2 передача: | 3,09 |

| 3 передача: | 1,69 |

| 4 передача: | 1 |

| Задняя передача: | 7,82 |

| Синхронизаторы: | нет |

| Переключение: | напольный рычаг |

Характеристики

Массово-габаритные

| Длина: | 5715 мм |

| Ширина: | 2280 мм |

| Высота: | 2130 мм |

| Клиренс: | 245 мм |

| Колёсная база: | 3300 мм |

| Колея задняя: | 1650 мм |

| Колея передняя: | 1589 мм |

| Масса: | 2710 кг |

| Полная масса: | 5150 кг |

Динамические

Макс. скорость: скорость: | 70 км/ч |

На рынке

Предшественник ПредшественникГАЗ-ММ | Преемник ПреемникГАЗ-52 |

| Связанные: | ГЗА-651 |

Другое

| Грузоподъёмность: | 2500 кг |

| Объём бака: | 90 л |

ГАЗ-51 — советский грузовой автомобиль грузоподъёмностью 2,5 т; наиболее массовая грузовая модель 50-70-х годов. Первые опытные образцы с индексом ГАЗ-11-51 были созданы перед Великой Отечественной войной, серийное производство развернуто с 1946 года. В 1955 году был освоен модернизированный ГАЗ-51А, производившийся до 1975 года. Было выпущено 3 480 000 экземпляров всех модификаций.

По советской документации ГАЗ-51 производили в Польше как Люблин-51 (польск. GAZ Lublin-51), Северной Корее как Сынри-58 и Китае как Юэцзинь NJ130.

Содержание

|

История создания

Проектирование базового автомобиля, получившего вначале марку ГАЗ-11-51, а впоследствии просто ГАЗ-51, началось в феврале 1937 года. Концепция машины формулировалась предельно четко и ясно: простой и надежный универсальный грузовик, скомпонованный из лучших по тому времени, хорошо отработанных и проверенных мировой практикой агрегатов.

В июне 1938 началось изготовление узлов, в январе 1939 г. — сборка, а уже в мае первый автомобиль поступил на дорожные испытания, закончившиеся в июле 1940 г. Летом 1940 опытный экземпляр ГАЗ-51 (с новой кабиной и облицовкой) экспонировался на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве в числе лучших образцов советского машиностроения.

Успешно прошедшие испытания позволили заводу в 1941 г. начать подготовку серийного производства ГАЗ-51, но началась Великая Отечественная война. Ряд агрегатов ГАЗ-51 (двигатель, полуцентробежное сцепление, коробка передач, карданные шарниры на игольчатых подшипниках) были к тому времени освоены заводом и нашли широкое применение в других выпускавшихся в те годы машинах.

Работы над перспективными автомобилями возобновились в 1943 году. Быстрое развитие техники в годы войны внесло свои неизбежные коррективы в конструкцию ГАЗ-51. Ведущий конструктор А. Д. Просвирнин радикально перекомпоновал и доработал машину, и от довоенного ГАЗ-51, по существу, осталось лишь название. Накопленный опыт эксплуатации на боевых машинах шестицилиндровых моторов позволил значительно усовершенствовать двигатель и обслуживающие его системы. В проект заложили хорошо зарекомендовавший себя в мировой практике гидравлический тормозной привод, спроектировали более современную и удобную кабину и облицовку. Были увеличены размеры шин, возросла грузоподъёмность автомобиля — до оптимальных 2,5 т, удалось достигнуть еще большей (до 80 %) унификации с полноприводным вариантом грузовика — ГАЗ-63, проектировавшимся параллельно на соседних компоновочных щитах, а по двигателю — с четырёхцилиндровым мотором будущей «Победы».

Были увеличены размеры шин, возросла грузоподъёмность автомобиля — до оптимальных 2,5 т, удалось достигнуть еще большей (до 80 %) унификации с полноприводным вариантом грузовика — ГАЗ-63, проектировавшимся параллельно на соседних компоновочных щитах, а по двигателю — с четырёхцилиндровым мотором будущей «Победы».

В мае и сентябре 1944 г. построили два новых образца ГАЗ-51 (с различными вариантами оформления передка), а в июне 1945 г. — ещё два, окончательно отработанные (предсерийные). Уверенность в высоком качестве новой конструкции грузовика позволила заводу незамедлительно начать подготовку его производства. 19 июня 1945 г. ГАЗ-51 вместе с другими новыми советскими автомобилями был показан в Кремле членам правительства и получил полное одобрение.

Серийное производство

ГАЗ-51 в Москве

Изготовление машины завод наладил очень быстро — сказался опыт военного времени. Уже в конце 1945 года выпустили установочную партию — два десятка машин, а в 1946 году, еще до завершения испытаний, страна получила 3136 серийных грузовиков нового поколения.

Машина вышла удачной и предельно простой. Пожалуй, впервые в СССР решили нелёгкую задачу создания автомобиля по-настоящему добротной конструкции с равнопрочными агрегатами и узлами.

ГАЗ-51 быстро полюбился эксплуатационникам за удачное сочетание быстроходности (скорость — свыше 70 км/ч), надёжности, экономичности, прочности и выносливости, удобства и лёгкости управления. Особенно покоряла необычная для грузовика мягкая подвеска с эффективными амортизаторами, что позволяло машине развивать более высокую, чем ГАЗ-АА, среднюю скорость по проселку, несмотря на меньшую удельную мощность. По производительности ГАЗ-51 значительно превосходил даже знаменитую «трёхтонку» ЗиС-5, расходуя при этом топлива на тонно-километр на 28-36 % меньше, чем предшественник ГАЗ-ММ. Именно поэтому новые автомобили оказались наиболее подходящими для сельского хозяйства, куда и направлялась большая их часть. В 1947 году создателей ГАЗ-51 вместе с главным конструктором завода А. А. Липгартом удостоили Сталинской премии.

С конца 1940-х сборка ГАЗ-51 была дополнительно организована на Иркутском (1950—1952) и Одесском (1948—1975) заводах. За короткий срок ГАЗ-51 стал самым распространённым автомобилем в стране. В 1958 г. годовой выпуск ГАЗ-51 достиг апогея — свыше 173 тысяч. Грузовик производили 31 год — достаточно редкое долголетие. Последний ГАЗ-51А сошел с конвейера 2 апреля 1975 и был отправлен в заводской музей. Общий тираж «газонов» составил 3 481 033 экз., включая 11 418 экз. произведённых на Иркутском автосборочном заводе.

Люблин-51 (польск.Lublin-51) — лицензионная копия ГАЗ-51А (1951—1959).

Особенности конструкции

Прогрессивная компоновка «газона» (сдвинутые вперёд двигатель и кабина, что при сравнительно короткой базе позволяло иметь достаточно длинную платформу) стала традиционной для грузовиков капотной компоновки.

Двигатель автомобиля представлял собой дальнейшее развитие ГАЗ-11, в своё время созданного на основе силового агрегата фирмы Dodge (в свою очередь, бывшего вариантом нижнеклапанного мотора Chrysler), лицензия на производство которого была приобретена заводом ещё в 1937 году[1][2]. Несмотря на достаточно большой, по американским меркам, возраст (двигатель пошёл в серию ещё в 1928 году), он был и для 1940-х годов достаточно совершенен конструктивно (его варианты устанавливались на легковые автомобили различных филиалов компании Chrysler до 1959 года включительно, на пикапы — до начала 1960-х, а на различные образцы коммерческого транспорта и стационарные установки — до середины 70-х), что было в особенности заметно по сравнению с находившимися в те годы в производстве на ГАЗе архаичными двигателями типа Ford A.

Несмотря на достаточно большой, по американским меркам, возраст (двигатель пошёл в серию ещё в 1928 году), он был и для 1940-х годов достаточно совершенен конструктивно (его варианты устанавливались на легковые автомобили различных филиалов компании Chrysler до 1959 года включительно, на пикапы — до начала 1960-х, а на различные образцы коммерческого транспорта и стационарные установки — до середины 70-х), что было в особенности заметно по сравнению с находившимися в те годы в производстве на ГАЗе архаичными двигателями типа Ford A.

Многие технические новинки, применённые в автомобиле, в дальнейшем использовались советскими автостроителями и на других машинах. Это и износостойкие, из специального чугуна, гильзы цилиндров двигателя, и хромированные поршневые кольца, и жалюзи радиатора, предпускового подогревателя и маслорадиатора, применение которых резко повысило долговечность двигателя, и биметаллические вкладыши коленвала (сталебаббитовые, вместо заливаемых баббитом подшипников без вкладышей).

На ГАЗ-51 впервые в СССР и очень успешно применялись такие ставшие потом общепринятыми решения, как алюминиевая головка блока, вставные седла клапанов, регулируемый подогрев смеси, двойная фильтрация масла, замкнутая вентиляция картера, легкосъёмные тормозные барабаны, и многое другое. Эти передовые для тех лет технические решения в дальнейшем использовали и другие автозаводы, в частности, при модернизации автомобилей ЗиС-5 и ЗиС-150, а задний мост ГАЗ-51, доведённый до возможного совершенства, почти полностью был повторен на трёхосном ЗиС-151.

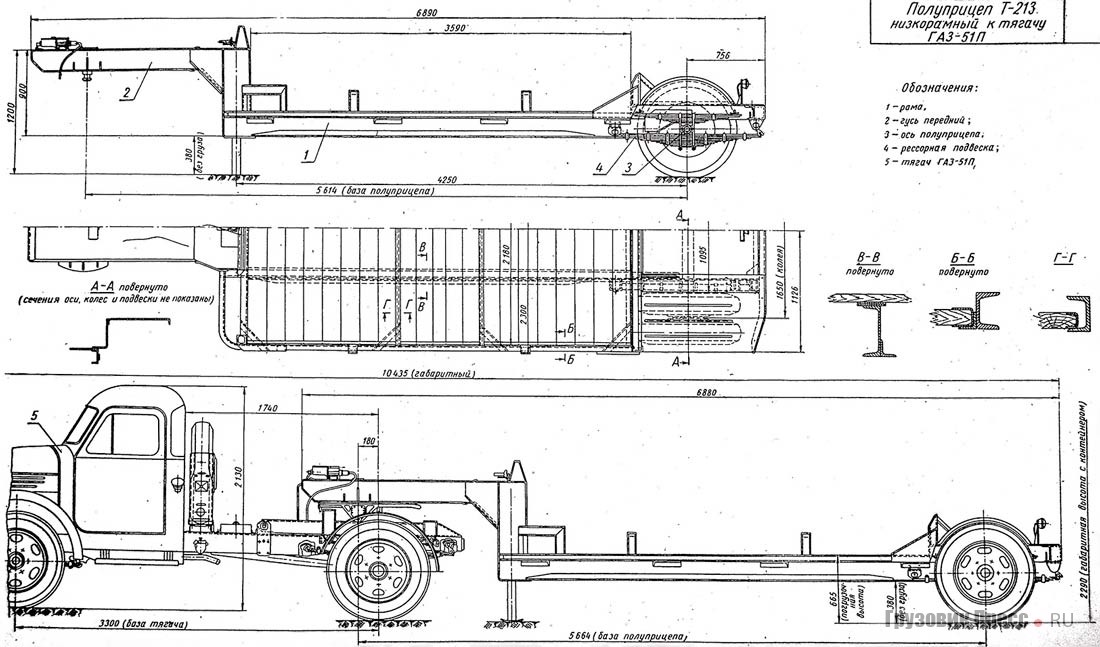

Машина постоянно в течение многих лет модернизировалась. Ее совершенствованием занимался ведущий конструктор Б. И. Шихов. Улучшалась система питания, деревянная кабина сначала стала комбинированной (в 1950), а затем цельнометаллической. В 1954 она стала отапливаться. Собственная масса автомобиля уменьшалась из года в год, снизившись к 1962 году до 2296 кг. На ГАЗ-51А, производство которого началось в 1955, была увеличена платформа, на ней устанавливались откидные боковые борта, монтировался более надёжный и эффективный ручной тормоз. На седельном тягаче ГАЗ-51П впервые в стране применили гидровакуумный усилитель тормозов.

На седельном тягаче ГАЗ-51П впервые в стране применили гидровакуумный усилитель тормозов.

На удивление выносливым и долговечным оказался и двигатель ГАЗ-51. Освоенный (в раннем варианте) еще в начале 1940, он, кроме грузовиков ГАЗ вплоть до последних их моделей, долгие годы применялся (форсированный до 90 л. с.) на легковых автомобилях ГАЗ-12, автобусах, тягачах, спецмашинах и выпускался до 1989 года.

Вместе с тем, при нарушении правил эксплуатации — длительной работе на высоких оборотах — мотор быстро выходил из строя из-за выплавления баббита из биметаллических коренных вкладышей коленвала. Здесь вносили свою лепту и местами не очень продуманная конструкция (недостаточная подача масла, само применение сталебаббитовых вкладышей), и «грузовая» главная пара заднего моста с большим передаточным отношением, которая при отсутствии повышающей передачи способствовала «перекручиванию» предназначенного в большей степени для легковых автомобилей низкооборотного мотора. Поэтому максимальная практическая скорость автомобиля не превышала 70 км/ч вне зависимости от дорожных условий, что гарантировало высокий ресурс и долговечность двигателя.

Исключительно рациональное оформление передней части грузовика (облицовка, крылья с фарами, капот, бампер) в стиле ленд-лизовских грузовиков «ДжиЭмСи» и «Студебеккер» стало традиционным для ряда последующих машин Горьковского автозавода, сделалось как бы его визитной карточкой. Но с 1960-х ГАЗ в угоду быстротечной моде отошёл от данного удачного стилистического решения, хотя в какой-то мере оно было возрождено в оформлении кабин современных грузовиков семейства ГАЗ-3307.

Экспорт

В конце 1940-х начался массовый экспорт ГАЗ-51У, по праву считавшегося гордостью советского автомобилестроения и одной из лучших машин в своём классе. Особенно много ГАЗ-51АУ (экспортный) и ГАЗ-51Ю (тропический) было отправлено в 1950—1960-х в развивающиеся страны Азии и Африки. Существовала и экспортная усиленная модификация ГАЗ-51В грузоподъёмностью 3 т. Она успешно эксплуатировались в Венгрии, ГДР и Финляндии. Простота и надёжность конструкции советского грузовика стала поводом для освоения его лицензионного производства в ряде стран социалистического лагеря.

Серийные и опытные модификации на базе ГАЗ-51

ГАЗ-51

- ГАЗ-63 — полноприводный двухосный (4×4) грузовик грузоподъёмностью 2 т с односкатной ошиновкой заднего моста. Опытные образцы в 1939—1946 годах. Серийный выпуск в 1948—1968

- ГАЗ-51Б — газобаллонная модификация на сжатом нефтяном или коксовом газе, выпускалась малыми партиями в 1949—1975

- ГАЗ-51Ж — газобаллонная модификация на сжиженном газе, выпущена малой партией в 1954 году

- ГАЗ-51С — сельскохозяйственная модификация с дополнительным 105-литровым топливным баком, вариант с экранированным электрооборудованием обозначался как ГАЗ-51СЭ. Серийный выпуск в 1956—1975

- ГАЗ-51Ф — модификация с двигателем ГАЗ-51Ф оснащенным форкамерно-факельным зажиганием, мощностью 80 л.с., выпущена малой партией в 1955 году

- ГАЗ-51У — экспортная модификация, серийный выпуск 1949—1954

- ГАЗ-51АУ — экспортная модификация на базе ГАЗ-51А, серийный выпуск 1956—1975 78-сильным двигателем с форкамерно-факельным зажиганием от ГАЗ-51Ф и шинами увеличенного размера 8,25-20″.

- ГАЗ-51В — экспортная модификация с повышенной до 3,0 т грузоподъёмностью. Оснащалась 78-сильным двигателем ГАЗ-51Ф с форкамерно-факельным зажиганием, шинами увеличенного размера 8,25-20″ и платформой с пониженной высотой бортов. Серийный выпуск в 1956—1975

- ГАЗ-51Ю — экспортная модификация в тропическом исполнении 1956—1975

- ГАЗ-93 — строительный самосвал грузоподъёмностью 2,25 т (кузов V = 1,65м³) на укороченном на 320 мм шасси ГАЗ-51, серийно производился Одесским автосборочным заводом (ОдАЗ) в 1948—1954

- ГАЗ-93А — строительный самосвал на укороченном шасси ГАЗ-51А, производился ОдАЗом в 1955—1958, в дальнейшем производство было передано на Саранский завод автосамосвалов (САЗ), где продолжалось в 1958—1966

- ГАЗ-93АЭ — экспортный вариант строительного самосвала на специальном шасси ГАЗ-51ДУ, производился ОдАЗом в 1958—1966

- ГАЗ-93В — экспортный вариант в тропическом исполнении строительного самосвала на специальном шасси ГАЗ-51ДЮ, производился ОдАЗом в 1958—1966

- ГАЗ-51Д — специальные шасси с укороченной рамой для самосвала ГАЗ-93А, выпускавшегося на САЗе.

Выпускались также экспортные версии ГАЗ-51ДУ (под самосвал ГАЗ-93АЭ) и ГАЗ-93ДЮ (под самосвал ГАЗ-93В). Серийный выпуск 1958—1966

Выпускались также экспортные версии ГАЗ-51ДУ (под самосвал ГАЗ-93АЭ) и ГАЗ-93ДЮ (под самосвал ГАЗ-93В). Серийный выпуск 1958—1966 - ГАЗ-51Р — грузопассажирское такси, по бортам имелись откидные скамейки, в заднем борту была предусмотрена дверь и лестница, серийный выпуск 1956—1975

- ГАЗ-51Т — грузовое такси 1956—1975

- ГАЗ-51Н — модификация для армии с решетчатым кузовом с сиденьями вдоль бортов и дополнительным 105-литровым топливным баком, 1948—1975

- ГАЗ-51П — седельный тягач, серийное производство 1956—1975

- ГАЗ-41 — полугусеничная модификация, опытный экземпляр был построен в 1950

- ГЗА-651, ПАЗ-651, ПАЗ-651А, КАвЗ-651А — капотный автобус малого класса с трёхдверным дерево-металлическим кузовом на 19 сидячих мест (со стоячими 23 места) на шасси ГАЗ-51 (51А), выпускался на Горьковском заводе автобусов (ГЗА) в 1949, на Павловском автобусном заводе (ПАЗ) в 1950—1958, на Курганском автобусном заводе КАвЗ в 1958—1973. У ПАЗ-651А и КАвЗ-651А кузова были уже цельнометаллическими.

Автобусы на шасси ГАЗ-51 (типа ПАЗ-651) выпускались на авторемонтных заводах в Борисове, Тарту, Тосно, Киеве, Каунасе и др. городах. В Сочи, начиная с 1955 года, на шасси ГАЗ-51А было построено около сотни экскурсионных автобусов с открытым кузовом. В Борисове (БАРЗ) и Риге (РАФ) на удлиненном шасси ГАЗ-51 были освоены первые отечественные автобусы малого класса вагонной компоновки. Автобусы БАРЗ выпускали в 1953—1957, а РАФ-251 на 22 сидячих места (общая вместимость 29 чел.) в 1955—1960

Автобусы на шасси ГАЗ-51 (типа ПАЗ-651) выпускались на авторемонтных заводах в Борисове, Тарту, Тосно, Киеве, Каунасе и др. городах. В Сочи, начиная с 1955 года, на шасси ГАЗ-51А было построено около сотни экскурсионных автобусов с открытым кузовом. В Борисове (БАРЗ) и Риге (РАФ) на удлиненном шасси ГАЗ-51 были освоены первые отечественные автобусы малого класса вагонной компоновки. Автобусы БАРЗ выпускали в 1953—1957, а РАФ-251 на 22 сидячих места (общая вместимость 29 чел.) в 1955—1960 - ГЗА-653, ПАЗ-653 — санитарный автомобиль для перевозки в специальном кузове 4-х больных на носилках или 13 сидячих (плюс санитар в кабине), выпускался на Горьковском заводе автобусов (ГЗА) в 1947—1949, на Павловском автобусном заводе (ПАЗ) в 1950—1956. На шасси ГАЗ-51 также выпускался санитарный автомобиль АС-3, перевозивший 7 носилок и 2 сидячих больных или четырёх лежачих и 6 сидячих или 14 только сидячих больных.

Целый ряд средних и малых предприятий большинства союзных республик производил на шасси ГАЗ-51 и ГАЗ-63 множество машин специализированного и специального назначения: автобусы, автоцистерны, фургоны (мебельные, изотермические, хлебовозы и т. д.), пожарные, автовышки, коммунальные и проч. и проч.

д.), пожарные, автовышки, коммунальные и проч. и проч.

Интересные факты

- В песне группы «Сектор газа» «Рассказ, услышанный в автокомбинате» упоминается автомобиль ГАЗ-51, на котором работает дальнобойщик.

- Этот автомобиль утопил Иван Бровкин в фильме «Солдат Иван Бровкин».

- На ГАЗ-51 работает главный герой фильма «Живёт такой парень» шофер Пашка Колокольников.

- Пожарный автомобиль на базе ГАЗ-51 появился в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России».

Примечания

- ↑ Алексеенко А. Двигатель. «Победа». Архивировано из первоисточника 4 июня 2012. Проверено 22 января 2010.

- ↑ Кириндас А Шаг вперед и два шага назад. Отдельные эпизоды из истории создания шестицилиндровых автомобильных двигателей ГАЗ первого поколения // Двигатель. — 2005. — № 4 (40).

Литература

- Прочко Е. Труженик просёлков // Моделист-Конструктор.

— 1983. — № 3.

— 1983. — № 3.

Ссылки

- АвтоКлуб ГАЗ-51. Архивировано из первоисточника 19 мая 2012. Проверено 25 января 2010.

- Грузовой автомобиль ГАЗ-51. Архивировано из первоисточника 19 мая 2012. Проверено 25 января 2010.

- ГАЗ-51А 4×2 (07.07.2009).(недоступная ссылка — история) Проверено 25 января 2010.

Фотография 51 Розалинды Франклин (1952 г.)

Фотография 51 Розалинд Франклин (1952 г.) дезоксирибонуклеиновой кислоты или ДНК. Фотография 51 или Фото 51 раскрывала информацию о трехмерной структуре ДНК, показывая, как пучок рентгеновских лучей рассеивается на чистом волокне ДНК. Франклин сделал Фото 51 после того, как ученые подтвердили, что ДНК содержит гены. Морис Уилкинс, коллега Франклина, показал Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику Фото 51 без ведома Франклина. Уотсон и Крик использовали это изображение для разработки своей структурной модели ДНК. В 19В 62 году, после смерти Франклина, Уотсон, Крик и Уилкинс разделили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за свои открытия в области ДНК. Фотография Франклина 51 помогла ученым узнать больше о трехмерной структуре ДНК и позволила ученым понять роль ДНК в наследственности.

Фотография Франклина 51 помогла ученым узнать больше о трехмерной структуре ДНК и позволила ученым понять роль ДНК в наследственности. Рентгеновская кристаллография, метод, который Франклин использовал для получения Фото 51 ДНК, — это метод, который ученые используют для определения трехмерной структуры кристалла. Кристаллы представляют собой твердые тела с правильными повторяющимися единицами атомов. Некоторые биологические макромолекулы, такие как ДНК, могут образовывать волокна, подходящие для анализа с помощью рентгеновской кристаллографии, поскольку их твердые формы состоят из атомов, расположенных в регулярном порядке. На фото 51 использовались волокна ДНК, кристаллы ДНК, впервые полученные в 1970-е годы. Для проведения рентгеновской кристаллографии ученые помещают очищенное волокно или кристалл в рентгеновскую трубку. Рентгеновская трубка генерирует рентгеновские лучи, попадающие на очищенный материал. Рентгеновские лучи — это электромагнитные волны, которые имеют более короткую длину волны и более высокую энергию, чем видимый свет. Из-за своей короткой длины волны рентгеновские лучи могут проходить через кристалл и взаимодействовать с электронами атомов внутри кристалла. Когда рентгеновские лучи взаимодействуют с электронами в кристалле, рентгеновские лучи рассеиваются или дифрагируют под углами, которые указывают на расположение атомов в кристалле или его структуру. Когда рентгеновские лучи рассеиваются, они падают на пленку, закрепленную за кристаллом, и оставляют узор из темных следов. Рисунок темных пятен на пленке дает ученым информацию о структуре кристалла.

Из-за своей короткой длины волны рентгеновские лучи могут проходить через кристалл и взаимодействовать с электронами атомов внутри кристалла. Когда рентгеновские лучи взаимодействуют с электронами в кристалле, рентгеновские лучи рассеиваются или дифрагируют под углами, которые указывают на расположение атомов в кристалле или его структуру. Когда рентгеновские лучи рассеиваются, они падают на пленку, закрепленную за кристаллом, и оставляют узор из темных следов. Рисунок темных пятен на пленке дает ученым информацию о структуре кристалла.

Ученые начали собирать рентгеновские дифрактограммы ДНК в 1930-х годах, прежде чем они подтвердили, что ДНК содержит гены. Уильям Томас Эстбери, кристаллограф, работающий в Университете Лидса в Лидсе, Англия, получил первые дифракционные картины ДНК в 1937 году. Однако дифракционные картины Эстбери были размытыми и их было трудно интерпретировать. Во время экспериментов Эстбери ученые определили химический состав ДНК. Однако в то время ученые в целом соглашались с тем, что ДНК просто обеспечивает структурную поддержку клеток и что белок должен быть генетическим материалом. В 1944 Освальд Эйвери, Колин Маклауд и Маклин Маккарти опубликовали результаты эксперимента, в ходе которого ДНК была выделена как материал, содержащий гены.

В 1944 Освальд Эйвери, Колин Маклауд и Маклин Маккарти опубликовали результаты эксперимента, в ходе которого ДНК была выделена как материал, содержащий гены.

Морис Уилкинс, ученый, работавший в Королевском колледже Лондона, собрал рентгеновские дифрактограммы ДНК в 1950 году. Уилкинс и его аспирант Рэймонд Гослинг, позже аспирант Франклина, собрали рентгеновские дифрактограммы ДНК. очищенный таким образом, что производились более длинные волокна, чем те, которые были доступны Эстбери. Собирая волокна ДНК для просмотра, Уилкинс и Гослинг смогли связать множество тонких волокон вместе и туго стянуть их, чтобы получить больший образец для лучшей дифракции рентгеновских лучей. Кроме того, два исследователя держали волокна ДНК смачиваемыми водой, держа их во влажной среде. Полученная рентгенограмма ДНК была более высокого качества, чем любые ранее собранные картины.

Франклин, специалист в области рентгеновской кристаллографии, продолжила предыдущие эксперименты по рентгеновской кристаллографии ДНК с Гослинг, когда она присоединилась к лаборатории Королевского колледжа в Лондоне в 1951 году. До прихода в лабораторию Франклин проводила эксперименты по дифракции рентгеновских лучей на углероде. соединений в правительственной лаборатории в Париже, Франция, и опубликовал несколько статей по рентгеновской кристаллографии угля и угольных соединений. В ходе ранней работы Франклин в Королевском колледже Лондона она обнаружила, что волокна ДНК с более высоким содержанием воды дают другую дифракционную картину, чем волокна ДНК с более низким содержанием воды, что указывает на то, что влажная и сухая ДНК принимают разные трехмерные конформации. Позже Франклин определил более сухую конформацию ДНК как ДНК A-формы, а более влажную конформацию ДНК — как ДНК B-формы. По состоянию на 2018 год ученые продолжают использовать обозначения формы A и формы B для двух конформаций ДНК. В дополнение к идентификации двух форм ДНК Франклин определил, что дифракционные картины Эсбери ДНК произошли от смеси А- и В-форм ДНК.

До прихода в лабораторию Франклин проводила эксперименты по дифракции рентгеновских лучей на углероде. соединений в правительственной лаборатории в Париже, Франция, и опубликовал несколько статей по рентгеновской кристаллографии угля и угольных соединений. В ходе ранней работы Франклин в Королевском колледже Лондона она обнаружила, что волокна ДНК с более высоким содержанием воды дают другую дифракционную картину, чем волокна ДНК с более низким содержанием воды, что указывает на то, что влажная и сухая ДНК принимают разные трехмерные конформации. Позже Франклин определил более сухую конформацию ДНК как ДНК A-формы, а более влажную конформацию ДНК — как ДНК B-формы. По состоянию на 2018 год ученые продолжают использовать обозначения формы A и формы B для двух конформаций ДНК. В дополнение к идентификации двух форм ДНК Франклин определил, что дифракционные картины Эсбери ДНК произошли от смеси А- и В-форм ДНК.

Усовершенствовав свои методы сбора изображений дифракции рентгеновских лучей ДНК, Франклин получила Фото 51 из эксперимента по рентгеновской кристаллографии, который она провела 6 мая 1952 года. Во-первых, она минимизировала количество рентгеновских лучей, рассеиваемых воздухом, окружающим кристалл. путем прокачки газообразного водорода вокруг кристалла. Поскольку водород имеет только один электрон, он плохо рассеивает рентгеновские лучи. Она прокачивала газообразный водород через раствор соли, чтобы поддерживать заданную гидратацию волокон ДНК. Франклин настроил концентрацию соли в растворе и влажность вокруг кристалла, чтобы ДНК оставалась полностью в B-форме. После воздействия на волокна ДНК рентгеновских лучей в общей сложности в течение шестидесяти двух часов Франклин собрал полученную дифракционную картину и пометил ее номером 51, которая стала фотографией 51.

Во-первых, она минимизировала количество рентгеновских лучей, рассеиваемых воздухом, окружающим кристалл. путем прокачки газообразного водорода вокруг кристалла. Поскольку водород имеет только один электрон, он плохо рассеивает рентгеновские лучи. Она прокачивала газообразный водород через раствор соли, чтобы поддерживать заданную гидратацию волокон ДНК. Франклин настроил концентрацию соли в растворе и влажность вокруг кристалла, чтобы ДНК оставалась полностью в B-форме. После воздействия на волокна ДНК рентгеновских лучей в общей сложности в течение шестидесяти двух часов Франклин собрал полученную дифракционную картину и пометил ее номером 51, которая стала фотографией 51.

На фото 51 представлена четкая дифракционная картина ДНК B-формы. Крайний край дифракционной картины представляет собой черный ромб. Алмаз имеет закругленные углы, причем самые темные углы расположены вверху и внизу пленки. Ромбовидная форма дифракционной картины ДНК состоит не из тонких четких линий, а из толстых нечетких границ, которые меняются в темноте, так что границы исчезают с левой и правой сторон пленки. Внутри бриллианта крестообразная форма, похожая на букву «Х». Форма X не состоит из непрерывных линий. Вместо этого вдоль каждой линии X расположены четыре горизонтальные черточки, называемые пятнами, которые становятся темнее по мере приближения к центру пленки. В центре пленки есть отверстие с темными пятнами снаружи от центрального отверстия.

Внутри бриллианта крестообразная форма, похожая на букву «Х». Форма X не состоит из непрерывных линий. Вместо этого вдоль каждой линии X расположены четыре горизонтальные черточки, называемые пятнами, которые становятся темнее по мере приближения к центру пленки. В центре пленки есть отверстие с темными пятнами снаружи от центрального отверстия.

Исследователи могли интерпретировать картину дифракции рентгеновских лучей ДНК, зная о составе ДНК, которые были у ученых в то время, когда Франклин собирал фото 51. За годы до работы Франклина ученые определили, что ДНК состоит из цепочки повторяющихся единиц, называемых нуклеотидами. Каждый нуклеотид имеет три ключевые особенности. Каждый нуклеотид состоит из центрального сахарного кольца, называемого дезоксирибозой. К одному концу кольца дезоксирибозы присоединена отрицательно заряженная фосфатная группа, состоящая из атомов фосфора и кислорода. К другому концу кольца дезоксирибозы присоединена молекула, называемая основанием, состоящая из одинарных или двойных колец углерода и азота. В ДНК есть четыре типа оснований.

В ДНК есть четыре типа оснований.

Используя имеющиеся знания о составе ДНК и математических методах, Франклин узнал о некоторых ключевых особенностях структуры ДНК B-формы из Фото 51. Присутствие формы X на дифракционной картине указало Франклину, что нити ДНК были спиральный. Каждая черточка в форме X отмечает повторение атомов или атомных повторов в ДНК. Поэтому, исходя из расстояний между черточками, Франклин определил расстояние между нуклеотидами, наименьшими повторяющимися единицами в ДНК. Углы формы X показали Франклину радиус ДНК, или половину горизонтального расстояния от одной стороны молекулы до другой. По расстоянию между верхом и низом внешнего ромба Франклин обнаружил, что между каждым витком молекулы ДНК находится десять нуклеотидов. Наконец, более светлая природа алмаза в верхней и нижней части пленки показала Франклину, что основания ДНК обращены внутрь спирали, тогда как фосфатные группы обращены наружу. Зная плотность образцов ее ДНК, массу на единицу объема, Франклин также пришла к выводу, что ДНК состоит из двух цепей. В то время как Франклин получил Фото 51 в мае 1952, она завершила анализ Фото 51 только в начале 1953 года.

В то время как Франклин получил Фото 51 в мае 1952, она завершила анализ Фото 51 только в начале 1953 года.

Используя доступные знания о составе ДНК и математических методах, Франклин узнала о некоторых ключевых особенностях структуры ДНК В-формы из Фото 51. Присутствие X-форма на дифракционной картине показала Франклину, что нити ДНК были спиральными. Каждая черточка в форме X отмечает повторение атомов или атомных повторов в ДНК. Поэтому, исходя из расстояний между черточками, Франклин определил расстояние между нуклеотидами, наименьшими повторяющимися единицами в ДНК. Углы формы X показали Франклину радиус ДНК, или половину горизонтального расстояния от одной стороны молекулы до другой. По расстоянию между верхом и низом внешнего ромба Франклин обнаружил, что между каждым витком молекулы ДНК находится десять нуклеотидов. Наконец, более светлая природа алмаза в верхней и нижней части пленки показала Франклину, что основания ДНК обращены внутрь спирали, тогда как фосфатные группы обращены наружу. Зная плотность образцов ее ДНК, массу на единицу объема, Франклин также пришла к выводу, что ДНК состоит из двух цепей. В то время как Франклин получил Фото 51 в мае 1952, она завершила анализ Фото 51 только в начале 1953 года.

Зная плотность образцов ее ДНК, массу на единицу объема, Франклин также пришла к выводу, что ДНК состоит из двух цепей. В то время как Франклин получил Фото 51 в мае 1952, она завершила анализ Фото 51 только в начале 1953 года.

В январе 1953 года Уотсон посетила Королевский колледж Лондона. Во время визита Уилкинс показал Уотсону одно из рентгенографических изображений ДНК Франклина, которое, как утверждают историки, было одним из самых четких изображений ДНК, Фото 51, без ведома Франклина. По изображению Уотсон сделал вывод, что ДНК имеет спиральную форму. Во время встречи с Уилкинсом Уотсон также получил необходимые размеры ДНК, полученные из Фото 51, которые он и Крик позже использовали для разработки предложенной ими структуры ДНК. Позже Уотсон и Крик получили внутренний исследовательский отчет Королевского колледжа Лондона, написанный Франклин о ее дифракционных изображениях ДНК. Из этого отчета Крик определил, что ДНК состоит из двух цепей, каждая из которых направлена в противоположные стороны.

Уотсон и Крик, два ученых из Кембриджского университета в Кембридже, Англия, опирались на фотографию Франклина 51, чтобы предложить трехмерную структуру ДНК, а в апреле 1953 года они предложили трехмерную структуру ДНК, частично основанную на на Фото 51. Предложенная ими модель состояла из двух спиральных нитей повторяющихся нуклеотидов, навитых друг на друга, образующих двойную спираль. Между каждым витком двойной спирали было десять нуклеотидов. Фосфатные группы обращены наружу от двойной спирали, а основания ДНК обращены горизонтально внутрь спирали. Две нити удерживаются вместе за счет взаимодействия между основаниями каждой нити. Нити ДНК шли в противоположных направлениях. По состоянию на 2019 годПредложенная Уотсоном и Криком структура ДНК осталась проверенной структурой с несколькими вариациями ДНК В-формы, основной формы ДНК в живых клетках.

Позже, в мае 1953 года, Уотсон и Крик предложили механизм репликации ДНК, используя структуру их ДНК. Их механизм репликации, позже названный полуконсервативной репликацией, описывал, как копировать молекулу ДНК, содержащую гены, и передавать гены от клетки к клетке и от родителя к потомству. Многие особенности ДНК В-формы, представленные на Фото 51, необходимы для полуконсервативной репликации, например, основания ДНК, обращенные горизонтально внутрь двойной спирали. Кроме того, некоторые аспекты ДНК B-формы, как показано на фото 51, создавали проблемы для полуконсервативной репликации. Уотсон и Крик предположили, что цепи ДНК должны разматываться и разделяться для репликации. Однако из-за спиральной природы ДНК, как показано на картине дифракции рентгеновских лучей на Фото 51, некоторые ученые утверждали, что нити ДНК будет слишком сложно раскрутить и разделить. Прошло несколько лет, прежде чем ученые приняли полуконсервативную репликацию из-за предполагаемой сложности раскручивания спиральных нитей.

Многие особенности ДНК В-формы, представленные на Фото 51, необходимы для полуконсервативной репликации, например, основания ДНК, обращенные горизонтально внутрь двойной спирали. Кроме того, некоторые аспекты ДНК B-формы, как показано на фото 51, создавали проблемы для полуконсервативной репликации. Уотсон и Крик предположили, что цепи ДНК должны разматываться и разделяться для репликации. Однако из-за спиральной природы ДНК, как показано на картине дифракции рентгеновских лучей на Фото 51, некоторые ученые утверждали, что нити ДНК будет слишком сложно раскрутить и разделить. Прошло несколько лет, прежде чем ученые приняли полуконсервативную репликацию из-за предполагаемой сложности раскручивания спиральных нитей.

За открытия, связанные с ДНК, Уотсон, Крик и Уилкинс получили в 1962 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Франклин также внесла свой вклад в понимание структуры ДНК, особенно благодаря своей коллекции Фото 51. Она также независимо определила многие важные особенности структуры ДНК, используя Фото 51. Нобелевская премия никогда не присуждается посмертно, и Франклин умерла в 1958 году до присуждения Нобелевская премия 1962 года. Некоторые споры и предположения окружают Нобелевскую премию 1962 года относительно Франклин и ее вклада в модель ДНК Уотсона и Крика. Только после публикации Уотсона, книга Двойная спираль: личный отчет об открытии структуры ДНК в 1968 году был броском, который Франклин сыграл в открытии структуры ДНК.

Нобелевская премия никогда не присуждается посмертно, и Франклин умерла в 1958 году до присуждения Нобелевская премия 1962 года. Некоторые споры и предположения окружают Нобелевскую премию 1962 года относительно Франклин и ее вклада в модель ДНК Уотсона и Крика. Только после публикации Уотсона, книга Двойная спираль: личный отчет об открытии структуры ДНК в 1968 году был броском, который Франклин сыграл в открытии структуры ДНК.

Фото 51, четкая рентгенограмма ДНК, показывает структурные особенности ДНК, необходимые для научного понимания трехмерной структуры ДНК. Поняв структуру ДНК, ученые смогли узнать, как ДНК функционирует как генетический материал. Структура ДНК, показанная на Фото 51, связана с основными функциями гена, как его информация сохраняется и передается от клетки к клетке и от родителя к потомству.

- Эсбери, Уильям Томас, Сильвия Дикинсон и Кеннет Бейли. «Рентгеновская интерпретация денатурации и структура глобулинов семян». Биохимический журнал 10 (1935): 2351–60.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1266766/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1266766/ - Эйвери, Освальд, Теодор, Колин Манро Маклауд и Маклин Маккарти. «Исследования химической природы вещества, вызывающего трансформацию пневмококковых типов: индукция трансформации фракцией дезоксирибонуклеиновой кислоты, выделенной из пневмококка типа III». Журнал экспериментальной медицины 79 (1944): 134–58. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2135445/pdf/137.pdf (по состоянию на 8 марта 2018 г.).

- Франклин, Розалинд Э., «Влияние связывающих электронов на рассеяние рентгеновских лучей углеродом». Природа 165 (1950): 71–2.

- Франклин, Розалинд Э. и Рэймонд Г. Гослинг. «Молекулярная конфигурация тимонуклеата натрия». Природа 171 (1953): 740–1.

- Гамильтон, Леонард Д., «ДНК: модели и реальность». Природа , 18 (1968): 633–7

- Джадсон, Гораций Фриланд. Восьмой день творения. Нью-Йорк: Колд-Спринг-Харбор: Лабораторное издательство Колд-Спринг-Харбор, 1996.

- Клуг, Аарон. «Розалинда Франклин и открытие структуры ДНК». Nature 219 (1968): 808–10 и 843–4.

- Клуг, Аарон. «Розалинда Франклин и двойная спираль». Природа 248 (1974): 787–8.

- Лукас, Аманд А. «А-ДНК и Б-ДНК: сравнение их исторических рентгеновских дифракционных изображений». Журнал химического образования 85 (2008): 737.

- Лукас, Аманд. А. Филипп Ламбин, Ришар Мересс и Мишель Мато. «Выявление основной структуры B-ДНК на основе лазерно-оптического моделирования ее рентгеновской дифракционной диаграммы». Журнал химического образования 76 (1999): 378.

- Мэддокс, Бренда. Розалинда Франклин: темная леди ДНК. Лондон: Издательство HarperCollins, 2002.

- Мэддокс, Бренда. «Двойная спираль и «обиженная героиня». Природа 421 (2003): 407–8.

- Марш, Ричард Э. «Биографические мемуары Роберта Брейнарда Кори». Национальная академия наук, 72 (1997) 51–69.

https://www.nap.edu/read/5859/chapter/5 (по состоянию на 21 января 2019 г.).

https://www.nap.edu/read/5859/chapter/5 (по состоянию на 21 января 2019 г.). - Сэйр, Энн. Розалинда Франклин и ДНК. Нью-Йорк: WW Norton & Company, 1975.

- Уотсон, Джеймс Д. Двойная спираль: личный отчет об открытии структуры ДНК. Нью-Йорк: Athenaeum Press, 19.68.

- Уотсон, Джеймс Д. и Фрэнсис Х.К. Крик. «Молекулярная структура нуклеиновых кислот». Природа 171 (1953): 737–738. https://www.genome.gov/edkit/pdfs/1953.pdf (по состоянию на 21 января 2019 г.).

- Уотсон, Джеймс Д. и Фрэнсис Х.К. Крик. «Генетические последствия структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты». Природа 171 (1953): 964–7. https://profiles.nlm.nih.gov/ps/access/SCBBYX.pdf (по состоянию на 21 января 2019 г.).

Эрнандес, Виктория, «Фотография 51, Розалинд Франклин (1952)». Энциклопедия проекта «Эмбрио» (30 декабря 2019 г.). ISSN: 1940-5030 http://embryo.asu.edu/handle/10776/13138.

Университет штата Аризона. Школа наук о жизни. Центр биологии и общества. Энциклопедия проекта «Эмбрион».

Школа наук о жизни. Центр биологии и общества. Энциклопедия проекта «Эмбрион».

Авторские права Попечительского совета штата Аризона Лицензия Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Кристаллография, рентген; ДНК; Молекулярная структура; ДНК, B-форма; Молекулярная конформация; ДНК, А-форма; ДНК; спирали ДНК; TNA (Нуклеиновая кислота, Дезоксирибонуклеиновая кислота, Рентгеновская кристаллография, Тимонуклеиновая кислота, Литература

Новые звезды, новые планеты? | Институт креационных исследований

Драматические космические снимки, сделанные телескопом Хаббл и другими новыми инструментами, стали частым событием в новостях. Все в восторге от этих красочных изображений далеких планет, звезд и галактик. У креациониста возникают важные вопросы: формируются ли сегодня 90 101 новых 90 102 звезд, как часто сообщается? Действительно ли открыты новых планет, которые вращаются вокруг далеких звезд за пределами Солнечной системы? Поскольку наша модель сотворения прочно укоренилась и основана как на науке, так и на Писании, ей не угрожают новые астрономические открытия. Вместо этого приветствуется публикация свежих данных, поскольку это помогает нам еще больше уточнить позицию создания.

Вместо этого приветствуется публикация свежих данных, поскольку это помогает нам еще больше уточнить позицию создания.

Стандартная астрономия должна исходить из того, что звезды непрерывно формируются в изобилии по всему пространству. В конце концов, Вселенная считается древней, и ее звезды рано или поздно вымирают, превращаясь в новые или сверхновые. Тем не менее, звезды все еще присутствуют в огромном количестве, некоторые из них «молодые» по возрасту. Если Вселенная стара, то для поддержания звездного населения должны возникать новые звезды. Считается, что даже наше Солнце образовалось относительно недавно в истории Вселенной. В течение многих лет астрономические тексты искали свидетельства образования новых звезд.

Рис. 1. Фотография небольшой части туманности Орел, 7000 световых лет от Земли. Столбы размером в несколько световых лет состоят из газа и пыли. Говорят, что звезды на концах столбов образовались недавно. НАСА

Говорят, что звезды на концах столбов образовались недавно. НАСА

В 1995 году сообщалось, что новорожденные звезды появляются из гигантских столбоподобных структур газа и пыли в туманностях Ориона и Орла, находящихся на расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли.[1] Считается, что звезды формируются внутри облаков, после чего их звездные ветры излучения медленно очищают область. Часть прекрасной туманности Орла показана на рисунке 1. Космический телескоп Хаббла наверняка обнаружит много других не менее захватывающих областей в будущем, потому что, в конце концов, в настоящее время мы очень мало знаем о подробной структуре космоса. Сложность пространства, по-видимому, предназначена для того, чтобы привлечь наше внимание, а также разрушить все теории естественного происхождения.

Только в эволюционной шкале времени такие регионы, как туманность Орла, можно правильно назвать «звездными яслями». В моделях звездной эволюции требуются сотни тысяч лет, чтобы облако пыли каким-то образом разрушилось и образовалась новая звезда. Известно, что существует множество звезд, и в настоящее время обнаружены пылевые облака. Теория гласит, что пылевые облака коллапсируют, превращаясь в звезду, но этот процесс не наблюдался.

В моделях звездной эволюции требуются сотни тысяч лет, чтобы облако пыли каким-то образом разрушилось и образовалась новая звезда. Известно, что существует множество звезд, и в настоящее время обнаружены пылевые облака. Теория гласит, что пылевые облака коллапсируют, превращаясь в звезду, но этот процесс не наблюдался.

Одна из альтернативных креационистских моделей состоит в том, что все небеса были сформированы примерно так, как мы видим их сейчас. Если бы у Адама и Евы был доступ к телескопу, их взгляд на пространство тогда был бы очень похож на наш сегодняшний. То есть Вселенная, по-видимому, сформировалась в полностью функционирующем состоянии во всех смыслах, в комплекте со звездами во всем их разнообразии. Сюда входят красные гиганты и белые карлики, пульсары, а также пылевые облака. С этой точки зрения все звезды, которые мы видим, были созданы на четвертый день, всего несколько тысяч лет назад. В этом творении модель все звезды — «новые» звезды.

Учитывая неограниченное время, может ли звезда образоваться естественным образом в космосе? Теоретически ответ с оговоркой «да». Если бы огромное облако газа и пыли можно было каким-то образом сжать внутрь до критического размера, гравитация стабилизировала бы его, и тогда могли бы начаться реакции ядерного синтеза. Само солнце — стабильная газовая сфера, как и планета Юпитер. Однако необходимая начальная конденсация газа до критического размера, по-видимому, является редким событием. Астрономы повсюду искали признаки коллапса облаков, но пока ничего не нашли. В редких случаях это может произойти, например, в компактных шариках газа. Однако эта незначительная возможность далеко не объясняет существование мириадов существующих звезд, большинство из которых расположены на расстоянии световых лет друг от друга и далеко от газовых туманностей.

Следует также помнить, что у астрономов нет удовлетворительного механизма образования самих обширных туманностей, из которых, как предполагается, спонтанно вырастают звезды. Сделать популярное предположение, что газ и пыль произошли от ранее существовавших звезд, значит просто рассуждать по кругу.

Сделать популярное предположение, что газ и пыль произошли от ранее существовавших звезд, значит просто рассуждать по кругу.

Совершенно очевидно, что только девять планет вращаются вокруг Солнца, с Меркурием и Плутоном в качестве внутренних и внешних границ. А как насчет дополнительных планет далеко за пределами Солнечной системы? Астрономы давно ищут такие объекты, вращающиеся вокруг других звезд. Они считают, что Земля естественным образом сконденсировалась из газового диска, а затем быстро расцвела развившейся жизнью. Если это правда, то это должно происходить и во многих других местах в космосе. Поиск свидетельств существования планет за пределами Солнечной системы иногда называют поиском «Святого Грааля» — этот термин в современной астрономии часто используется слишком часто. В прошлом многие эксперты сообщали о планетах, вращающихся вокруг далеких звезд, но позже со смущением отказывались от своих утверждений.

На протяжении многих лет звезда Барнарда, 61 Лебедя, VB8B и несколько других звезд демонстрировали колебания, которые были объявлены планетными. Отчет о каждой планете позже был опровергнут.

В 1992 году было объявлено, что планета вращается вокруг близлежащего пульсара.[3] Позже было смущающе показано, что изменение светового сигнала вызвано собственным орбитальным движением Земли, а не новой планетой.

В последние месяцы было много сообщений о новых планетах. Усовершенствования компьютеров и инструментов значительно увеличили возможности обнаружения. Мы рассмотрим три звезды, у которых есть свидетельства наличия планетарных компаньонов. В каждом случае реальной планеты не видели. Достаточно трудно наблюдать далекий Плутон в нашей Солнечной системе; рассматриваемые новые планеты в 500 000 раз дальше, чем Плутон.

Астрономы ищут небольшие регулярные вариации доплеровского смещения света, излучаемого звездами. Такие изменения указывают на «колебание» движения звезды вперед и назад, возможно, из-за гравитационных эффектов невидимой планеты, вращающейся по орбите. Анализ светового сигнала также позволяет оценить массу планеты и ее орбитальные характеристики.

Такие изменения указывают на «колебание» движения звезды вперед и назад, возможно, из-за гравитационных эффектов невидимой планеты, вращающейся по орбите. Анализ светового сигнала также позволяет оценить массу планеты и ее орбитальные характеристики.

51 Пегас. Эта солнцеподобная звезда находится в 45 световых годах (250 триллионов миль) от Земли.[5] Если планета действительно вращается вокруг этой звезды, она совсем не похожа на Землю. Световой сигнал звезды указывает на спутника, которому 19 лет.0 раз тяжелее земли и в 22 раза ближе к своей звезде, чем земля к солнцу. В результате температура поверхности планеты, вероятно, превышает 1300°C, что достаточно для плавления металлической меди. Планета также создает дополнительные проблемы для астрономов. Прежде всего, теоретики давно предполагали, что планеты спонтанно сливаются из протопланетного диска материала, окружающего звезду. В таких моделях сомнительно, чтобы такая большая планета могла когда-либо образоваться так близко к звезде. Во-вторых, считается, что солнцеподобные звезды, такие как 51 Пегаса, в молодости проходят фазу «Т Тельца». В это время звезда была бы в 100 раз ярче, чем сегодня, и испустила бы массивный звездный ветер радиации, достаточный, чтобы испарить любую близлежащую планету. Таким образом, согласно звездной эволюции, эта новая планета не должна существовать там, где она есть.

Во-вторых, считается, что солнцеподобные звезды, такие как 51 Пегаса, в молодости проходят фазу «Т Тельца». В это время звезда была бы в 100 раз ярче, чем сегодня, и испустила бы массивный звездный ветер радиации, достаточный, чтобы испарить любую близлежащую планету. Таким образом, согласно звездной эволюции, эта новая планета не должна существовать там, где она есть.

70 девственниц. Объявление о возможной планете, вращающейся вокруг этой звезды, последовало за семью годами тщательных наблюдений.[6] Планета кажется в 2500 раз тяжелее Земли (в восемь раз больше Юпитера) и в два раза ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Предполагаемая планета, возможно, может иметь теплую температуру, что заставило астрономов бурно размышлять о возможном наличии там жидкой воды. Журнал Time даже имел ложную подпись: «Астрономы обнаружили водоносные планеты вокруг ближайших звезд». планеты.

Почему упор делается на воду, когда присутствие каких-либо химических веществ на далеких планетах остается совершенно неизвестным? Постоянная надежда заключается в том, что вода может приспособить зарождение и эволюцию жизни в другом месте. Однако планета 70 Девы бросает серьезный вызов любым мыслям о внеземной жизни. Большой размер планеты привел бы к огромной поверхностной гравитации и давлению. Из-за этого некоторые предполагают, что у планеты может быть спутник, на котором обитает жизнь. У планеты также, кажется, очень эллиптическая орбита, что приводит к неравномерному нагреву ее самой и любых спутников.

Однако планета 70 Девы бросает серьезный вызов любым мыслям о внеземной жизни. Большой размер планеты привел бы к огромной поверхностной гравитации и давлению. Из-за этого некоторые предполагают, что у планеты может быть спутник, на котором обитает жизнь. У планеты также, кажется, очень эллиптическая орбита, что приводит к неравномерному нагреву ее самой и любых спутников.

Некоторые астрономы вообще не верят в обнаружение новых планет.[8] Вместо этого массивные объекты, вращающиеся вокруг других звезд, могут быть коричневыми карликами. Это субзвезды, которым не хватает массы, чтобы начать энергичный ядерный синтез.

47 Большой Медведицы. Эта звезда находится в созвездии Большой Медведицы. Его колебание показывает компаньона, который в 1000 раз тяжелее Земли. Как и другие массивные планеты, этот компаньон 47 Большой Медведицы скорее газообразный, чем твердый. Это в два раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца от звезды, что приводит к возможной низкой температуре -100°C. Однако планеты наших солнечных систем показали, что расстояние от звезды может быть плохим индикатором температуры. Венера, например, находится дальше от Солнца, чем Меркурий, но при этом намного теплее, с температурой 500°C по сравнению с 125°C на Меркурии.

Однако планеты наших солнечных систем показали, что расстояние от звезды может быть плохим индикатором температуры. Венера, например, находится дальше от Солнца, чем Меркурий, но при этом намного теплее, с температурой 500°C по сравнению с 125°C на Меркурии.

Основным стимулом для открытия новых планет является «Поиск внеземного разума» или SETI. Потратив неисчислимые миллионы налоговых долларов в течение 35 лет без каких-либо результатов, Конгресс прекратил финансирование проектов SETI в 1993 году. Сегодня поиск продолжается за счет частного финансирования. Однако до сих пор единственное сообщение, полученное от радиосигналов в космосе, — это случайные статические помехи.

Заявления об открытиях поступают из нового поколения космических инструментов. Эти отчеты часто получают эволюционную «раскрутку», особенно в отношении новых звезд, планет и теорий происхождения. Креационистам предлагается наслаждаться и изучать новые данные и фотографии..jpg) Они также должны быть готовы отделить ненужные заявления против творения, которые часто сопровождают эти отчеты. Наш расширенный взгляд на творение показывает сложную вселенную, которая полностью расстраивает любые попытки объяснить ее происхождение или содержание только природными процессами. Небеса ясно провозглашают Божью славу!

Они также должны быть готовы отделить ненужные заявления против творения, которые часто сопровождают эти отчеты. Наш расширенный взгляд на творение показывает сложную вселенную, которая полностью расстраивает любые попытки объяснить ее происхождение или содержание только природными процессами. Небеса ясно провозглашают Божью славу!

НАСА, Управление по связям с общественностью, космический телескоп Хаббл, через Интернет, 1995 г.

МакРоберт, А.М. и Дж. Разер, Планета 51 Пегаса, Sky and Telescope 91(1), 1995, стр. 38 40.

Бейлз М., А.Г. Лайн и С.Л. Шемар, Планета, вращающаяся вокруг нейтронной звезды PSR1329-10, Nature 352(6333), 1991, стр. 311-313.

МакРоберт, А.М., и соавт. соч. соч., с. 40.

Майор М. и Д. Кело, Спутник массы Юпитера звезды солнечного типа, Nature 378(6555), 1995, стр. 355-359.

Коуэн, Р.