интродукция растений

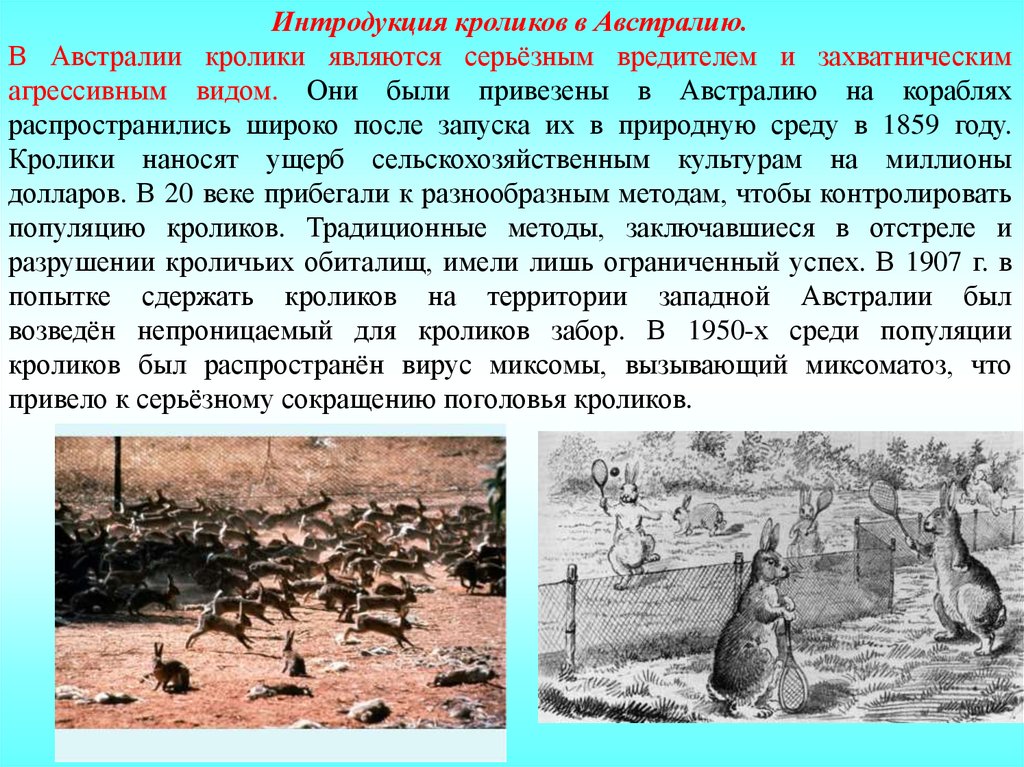

Интродукция насекомых для борьбы с водными растениями. — Интродукция кактусовой огневки для борьбы с опунцией.[ …]

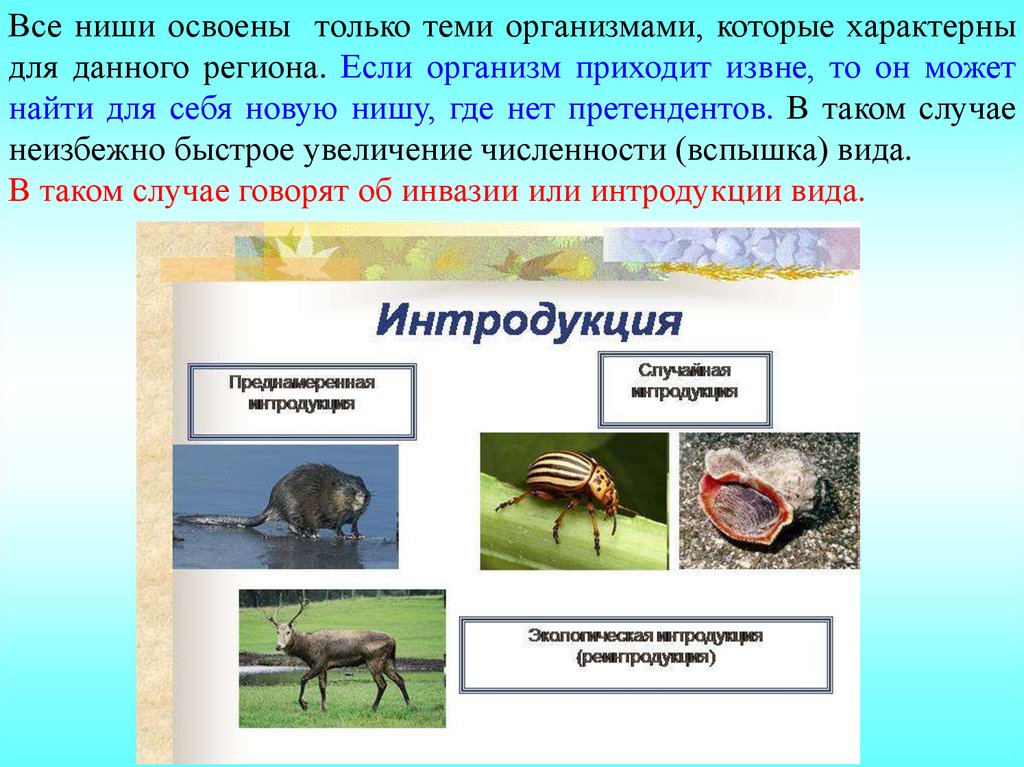

ИНТРОДУКЦИЯ — внедрение какого-то нового вида растений и животных в местных природных биоценозы или агроценозы.[ …]

Интродукция случайный или преднамеренный перенос, переселение особей какого-либо вида растений или животных за пределы их ареала, в новые природно-климатические условия.[ …]

Интродукция — преднамеренный или случайный перенос растений или ввоз животных в новые районы, где они ранее не обитали, за пределы естественной области распространения (часто обозначается термином «акклиматизация»).[ …]

Интродукция — перемещение растений и (или) животных из какого-то региона в местный ландшафт.[ …]

ИНТРОДУКЦИЯ [от лат. Шгойис-/10 — введение] — распространение животных и растений (называемых иитродуцентами) за пределы ареала естественного. См. Акклиматизация. ИНТРУЗИВНЫЕ ПОРОДЫ — см. в ст. Вулканизм.[ . ..]

..]

Среди растений, испытанных ранее в опыте интродукции, следует отметить такие редкие в культуре виды, как P vialii Delav., P cockbumiana Hemsl., P. komarowii A. Los., P woronoviiA. Los. P vialii Delav. и P. cockbumiana Hemsl., продолжительность жизни которых в наших условиях составила два года, лишь единичные экземпляры существовали три года. P. komarowii A. Los., P. woronovii A. Los. успешно росли и развивались в нашем опыте проходя все стадии онтогенеза, но вымерзли во время осенних заморозков 2002-2003 гг.[ …]

Распространение растений связано не только с климатическими факторами, но с целым рядом еще и других факторов. Например, большое значение имеет геологическое прошлое данной страны. Успешность развития растения определяется комплексом факторов, причем может иметь место некоторая компенсация одних факторов другими, в частности климатических почвенными. Так, сухость воздуха может компенсироваться влажностью почвы. Наконец, под влиянием новых условий растение может изменить свои требования к факторам жизни. Возможность акклиматизации доказана практикой интродукций довольно большого количества древесных пород (см. главу об эк-зотах).[ …]

Возможность акклиматизации доказана практикой интродукций довольно большого количества древесных пород (см. главу об эк-зотах).[ …]

Соболевская К. А. Интродукция растений как путь сохранения и воспроизводства полезных видов природной флоры.— Бюл.[ …]

Охрана генофонда растений — комплекс мер по сохранению видового разнообразия растений как носителя наследственного достояния продуктивных или потенциально ценных в научном и практическом отношении свойств. Охране генофонда растений, как и животных, способствуют заповедники, биосферные заповедники, ботанические сады, дендрарии, ботанические и комплексные заказники, а также создание генетических банков, усиление работ по интродукции и реинтродукции редких и исчезающих видов растений, особенно включенных в Красные книги МСОП, РФ и др. Первым растением, взятым под охрану, был эдельвейс (1878, Швейцария), позднее в Австрии был введен охранный статус для тисса и бенерина башмачка.[ …]

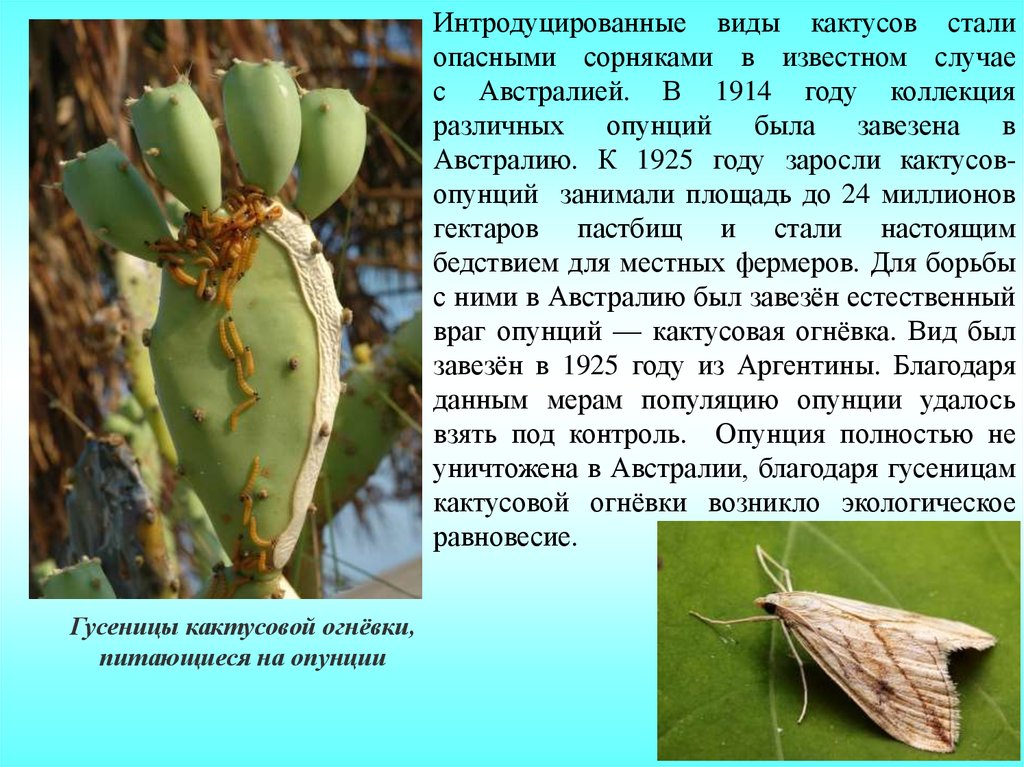

На своей родине виды растений почти никогда не дают таких вспышек численности, какие случаются при переселении в новые для них области. Интересно отметить, что в случаях успешной биологической борьбы эти растения в экзотической для них среде целиком не вымирают. Плотность их популяций падает до нового низкого уровня, который и сохраняется, поддерживая существование интродуцированных контролирующих ее организмов. Отмечено много случаев, когда потенциальный агент биологической борьбы был завезен, но не прижился, однако успешная его интродукция никогда не приводила к полному истреблению растения-хозяина. Наконец, примеры успешной биологической борьбы со вспышками численности растений почти всегда касаются многолетних сорняков и питающихся ими насекомых. Растения-однолетники слишком легко могут «обмануть» специализированного консумента, сохраняясь не на взрослой стадии, а в виде покоящихся в почве жизнеспособных семян, прорастающих после вымирания насекомых-фитофагов.[ …]

Интересно отметить, что в случаях успешной биологической борьбы эти растения в экзотической для них среде целиком не вымирают. Плотность их популяций падает до нового низкого уровня, который и сохраняется, поддерживая существование интродуцированных контролирующих ее организмов. Отмечено много случаев, когда потенциальный агент биологической борьбы был завезен, но не прижился, однако успешная его интродукция никогда не приводила к полному истреблению растения-хозяина. Наконец, примеры успешной биологической борьбы со вспышками численности растений почти всегда касаются многолетних сорняков и питающихся ими насекомых. Растения-однолетники слишком легко могут «обмануть» специализированного консумента, сохраняясь не на взрослой стадии, а в виде покоящихся в почве жизнеспособных семян, прорастающих после вымирания насекомых-фитофагов.[ …]

Все вопросы, связанные с интродукцией растений, требуют согласования с Комиссией по исчезающим и редким видам Российского ботанического общества. [ …]

[ …]

Таким образом, в условиях интродукции Остролодочника. Полученные эмбриологические данные свидетельствуют о хорошей интродукционной способности растений, а значит, принципиальной возможности сохранения этого редкого вида.[ …]

Намеренная или случайная интродукция растений нередко заканчивается натурализацией, т. е. внедрением инорайонных видов в природные фитоценозы. За последнее столетие засорение естественной растительности натурализовавшимися растениями приобрело грандиозный размах. Происходит поистине нивелирование флор различных районов земного шара (Майтулина, 1990). Это относится к травянистым интродуцентам, особенно к однолетним растениям. Совершенно иная картина складывается у древесных интродуцентов. Фитоценотические факторы даже в условиях, сходных по климату с условиями родины растений, могут заметно препятствовать естественному расселению интродуцента (Гурский, 1957).[ …]

Биологические методы защиты растений — это совокупность приемов сокращения численности нежелательных организмов с помощью других живых существ (хищников, паразитов, возбудителей заболеваний) или искусственных ингибиторов. Наиболее распространенные методы: интродукция хищников и паразитов в сообщества вредителей; использование микроорганизмов, способных вызывать заболевания других организмов; стерилизация особей; применение животных для борьбы с сорными растениями и т. п. Иногда они сочетаются с химическими, агротехническими и другими методами. В зарубежной литературе в качестве синонима применяется термин «биологический контроль». Так, в США программы биологического контроля охватили около 40% сельскохозяйственных культур и более 11 млн га посевных площадей (8%). В Китае применение биологических методов защиты растений на хлопковых полях позволило снизить использование пестицидов на 90%, а при этом урожайность хлопчатника значительно возросла.[ …]

Наиболее распространенные методы: интродукция хищников и паразитов в сообщества вредителей; использование микроорганизмов, способных вызывать заболевания других организмов; стерилизация особей; применение животных для борьбы с сорными растениями и т. п. Иногда они сочетаются с химическими, агротехническими и другими методами. В зарубежной литературе в качестве синонима применяется термин «биологический контроль». Так, в США программы биологического контроля охватили около 40% сельскохозяйственных культур и более 11 млн га посевных площадей (8%). В Китае применение биологических методов защиты растений на хлопковых полях позволило снизить использование пестицидов на 90%, а при этом урожайность хлопчатника значительно возросла.[ …]

Акклиматизация — приспособление растений или животных к новым для них климатическим условиям в результате расселения их человеком (см. Интродукция).[ …]

Нельзя не упомянуть и об успешной интродукции высокопродуктивных культурных растений, а также домашних животных в различных странах, широко осуществлявшейся начиная с эпохи великих географических открытий. Возникшая в XV веке связь между Старым и Новым светом положила начало обмену сельскохозяйственными культурами между разными континентами. Это взаимное обогащение продолжается до сих пор. Обмен способствовал увеличению возможностей для поддержания народонаселения — отчасти потому, что некоторые сельскохозяйственные культуры, перемещенные в другие географические условия, оказались приспособленными к ним лучше, нежели к исконным особенностям обитания.[ …]

Возникшая в XV веке связь между Старым и Новым светом положила начало обмену сельскохозяйственными культурами между разными континентами. Это взаимное обогащение продолжается до сих пор. Обмен способствовал увеличению возможностей для поддержания народонаселения — отчасти потому, что некоторые сельскохозяйственные культуры, перемещенные в другие географические условия, оказались приспособленными к ним лучше, нежели к исконным особенностям обитания.[ …]

Затворницкий Г.Ф. Редкие и исчезающие растения Куйбышевской области // Интродукция, акклиматизация растений, их охрана и использование. — Куйбышев, 1997. — С. 43-45.[ …]

Одним из важных показателей успешной интродукции и перспективности введения нового вида растения в культуру является его способность вступать в генеративную стадию развития, формируя жизнеспособные семена. Отсутствие семян часто является препятствием на пути введения новых видов декоративных растений в промышленную культуру.[ …]

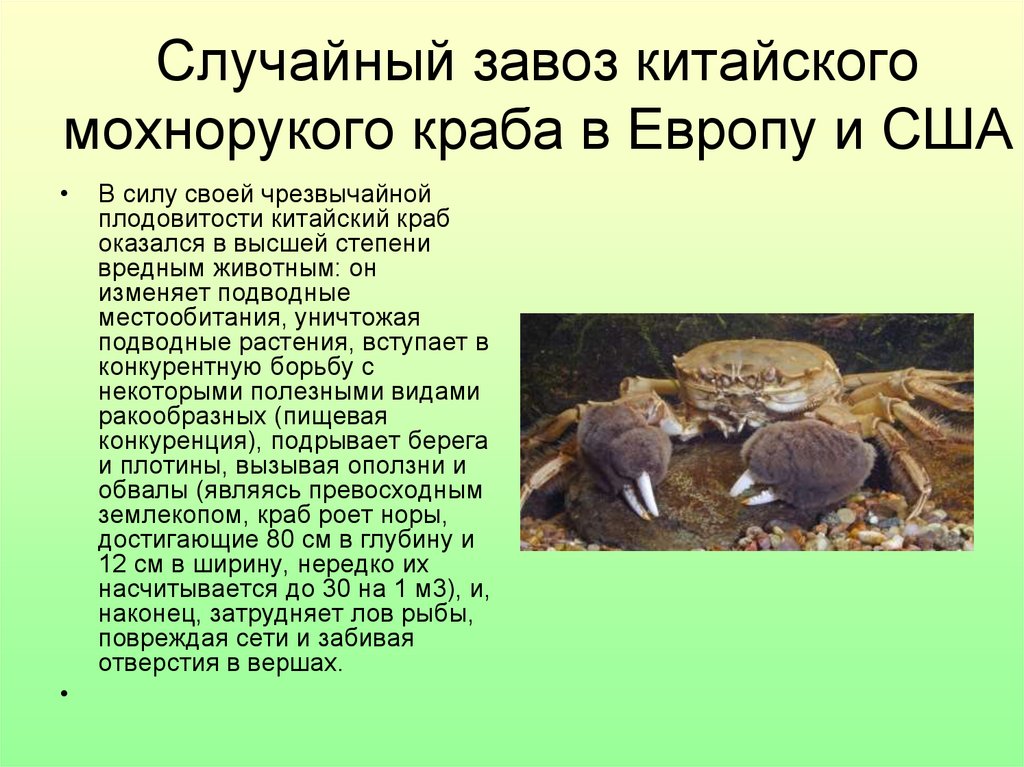

Ч. Элтона «Экология нашествий животных и растений» (1960). Так, в конце прошлого века в городской парк Нью-Йорка были завезены 80 скворцов, а через полвека они распространились по всей территории США и Канады. Североамериканская ондатра в Европе начала свое распространение всего с 5 особей (Чехия, 1905), а сейчас численность ондатры достигает нескольких миллионов особей. В результате интродукции в России североамериканская ондатра стала важным пушным зверем в бассейнах рек Сибири, на севере Русской равнины.[ …]

Так, в конце прошлого века в городской парк Нью-Йорка были завезены 80 скворцов, а через полвека они распространились по всей территории США и Канады. Североамериканская ондатра в Европе начала свое распространение всего с 5 особей (Чехия, 1905), а сейчас численность ондатры достигает нескольких миллионов особей. В результате интродукции в России североамериканская ондатра стала важным пушным зверем в бассейнах рек Сибири, на севере Русской равнины.[ …]

Особый вид биологического загрязнения — интродукция сорных растений.[ …]

Также имеются многие положительные примеры интродукции животных, особенно насекомых, для биологической борьбы с различными нежелательными растениями. Еще в 30-х гг. нынешнего столетия в Австралии после успешной интродукции бабочки — кактусовой огневки — удалось возвратить огромные площади сельскохозяйственных земель, ранее занятых колючими кактусами (опунцией). Они способны быстро расти и размножаться, нанося значительный социально-экономический ущерб, особенно в странах Африки, Азии и Австралии. [ …]

[ …]

Исходным материалом для работы селекционера растений служит наследственная изменчивость. Обильный исходный материал для селекционной работы с многими культурными растениями могут предоставить уже возделывающиеся сорта. Необходимо иметь представление о полной коллекции таких широко выращиваемых растений, как яблоня, томаты или роза, во всех частях света. Отдел изучения новых культур Научно-исследовательской службы (Министерство сельского хозяйства США) занимается поиском и интродукцией наследственной изменчивости для улучшения растений и создания новых культур. Были организованы общества любителей различных растений, особенно декоративных, которые часто принимают участие в распространении исходного материала. Например, в США существует общество, посвященное узамбарской фиалке, и кооператив селекционеров по томатам. Селекционеры часто являются поставщиками растительного материала.[ …]

В 2001-2004 гг. на кафедре ботаники и биотехнологии растений Тюменского государственного университета изучены особенности интродукции 13 видов лекарственных растений, имеющих различное эколого-географи-ческое происхождение. При создании коллекции лекарственных растений, проведении учетов и наблюдений использованы методики И.Н. Бей-демана (1974), ВНИИР им. Н.И. Вавилова (Доспехов, 1968).[ …]

При создании коллекции лекарственных растений, проведении учетов и наблюдений использованы методики И.Н. Бей-демана (1974), ВНИИР им. Н.И. Вавилова (Доспехов, 1968).[ …]

На Черноморском побережье Кавказа первые опыты интродукции тунга, а именно тунга сердцевидного (A. cordata, табл. 20), были сделаны еще в прошлом столетии. Сейчас там культивируют оба эти вида. Из семян молуккского дерева, или лумбанга (A. molucca-па), получают очень вкусное съедобное масло. Кроме того, это масло используют как горючее (бездымное) и смазочное, на производство свечей и мыла. Семена растения настолько богаты маслом (60%), что, нанизанные на лучинку, горят как свечи: с этой целью их использует местное население Малайского архипелага.[ …]

Смольский Н. В., Кирильчик Л. А. Перспективные газонные растения для условий Белоруссии. Интродукция растений и охрана природы».[ …]

Сохранение биологического разнообразия редких и исчезающих растений при интродукции невозможно без учета сохранности их генофонда в семенах. Основным объектом наших исследований был Iris sibirica L. По созологической значимости его определяют как вид республиканского значения. Он включен в Красные книги: БССР (1981), Республики Беларусь (1993). В третьем издании (2005) он будет иметь статус потенциально уязвимого вида. В природной обстановке сохранилась лишь незначительная часть его популяций, главным образом в отдаленных районах поозерья.[ …]

Основным объектом наших исследований был Iris sibirica L. По созологической значимости его определяют как вид республиканского значения. Он включен в Красные книги: БССР (1981), Республики Беларусь (1993). В третьем издании (2005) он будет иметь статус потенциально уязвимого вида. В природной обстановке сохранилась лишь незначительная часть его популяций, главным образом в отдаленных районах поозерья.[ …]

Известно много случаев взрывообразного роста популяций водных растений после их интродукции в новые местообитания. Это создает значительные экономические проблемы из-за засорения судоходных каналов, оросительных систем, а также нарушения местного рыболовства. Среди таких растений выделяются элодея канадская (Elodea canadensis), водяной гиацинт (.Eichornia crassipes) и папоротник Salvinia molesta. Вспышки численности их популяций — результат клонального роста, сопровождавшегося вегетативным размножением и расселением.[ …]

АККЛИМАТИЗАЦИЯ — приспособление организмов (человека, животных, растений) к изменившимся географическим (преимущественно климатическим) условиям существования. Процесс А. проходит обычно три фазы (интродукцию, адаптацию к новым условиям и занятие новой экологической ниши, натурализацию). В древние времена люди, кочуя с места на место, переносили с собой семена съедобных или декоративных растений, переселяли домашних животных (собак, коз и др.). Однако этот процесс длительное время проходил стихийно. С накоплением биологических, особенно экологических, знаний появился научный подход к вопросам А. растений и животных.[ …]

Процесс А. проходит обычно три фазы (интродукцию, адаптацию к новым условиям и занятие новой экологической ниши, натурализацию). В древние времена люди, кочуя с места на место, переносили с собой семена съедобных или декоративных растений, переселяли домашних животных (собак, коз и др.). Однако этот процесс длительное время проходил стихийно. С накоплением биологических, особенно экологических, знаний появился научный подход к вопросам А. растений и животных.[ …]

Стефанович Г, С. К вопросу о фотонериодических реакциях короткодневных растений//Прикладная ботаника и интродукция растении. М.: Наука, 1973.[ …]

Исследованные виды были отнесены к перспективным и очень перспективным растениям для интродукции и могут быть использованы в ландшафтном озеленении г. Томска. Для широкого использования в озеленении можно рекомендовать 7 видов очитков; S. rubens, S. album, S. steve-nianum, S. spurium, S. ewersii, S. hybrid um, S. reflexum.[ …]

Наиболее эффективна борьба с зарастанием биологическими методами, в частности интродукция в водоемы ценных растительноядных объектов, главным образом рыб. В тропическом рыбоводстве распространенным методом борьбы с зарастанием прудов является культивирование тиляпий. Одним из способов мелиорации рыбоводных прудов в таких странах, как Индия, Израиль, является применение более плотных посадок карпа, поедающего многие растения. Однако лучше с этой проблемой справляются белый амур и белый толстолобик.[ …]

В тропическом рыбоводстве распространенным методом борьбы с зарастанием прудов является культивирование тиляпий. Одним из способов мелиорации рыбоводных прудов в таких странах, как Индия, Израиль, является применение более плотных посадок карпа, поедающего многие растения. Однако лучше с этой проблемой справляются белый амур и белый толстолобик.[ …]

О генетические и экологические последствия преднамеренной и непреднамеренной интродукции животных и растений.[ …]

Азарова Л. В., Слюсаревская Н. С., Петрушенко В. В. О фи-тоцидности некоторых оранжерейных растений//Интродукция и акклиматизация растений на Украине и в Молдавии.[ …]

Как правило, с возрастом (до наступления старости) повышается устойчивость к холоду. При интродукции в определенный район экзотических декоративных кустарников и других растений семена не высевают прямо в поле. Их преимущественно выращивают в питомниках, тщательно укрывая и защищая в течение нескольких лет, пока у них не пройдет ювенильная стадия. После того как они перестанут быть нежными молодыми растениями и в некоторой степени «закалятся», они более жизнеспособны, чем при посеве прямо в поле. Некоторые виды декоративных растений шесть-семь лет выдерживают в таких условиях и только после этого пересаживают на постоянное место.[ …]

После того как они перестанут быть нежными молодыми растениями и в некоторой степени «закалятся», они более жизнеспособны, чем при посеве прямо в поле. Некоторые виды декоративных растений шесть-семь лет выдерживают в таких условиях и только после этого пересаживают на постоянное место.[ …]

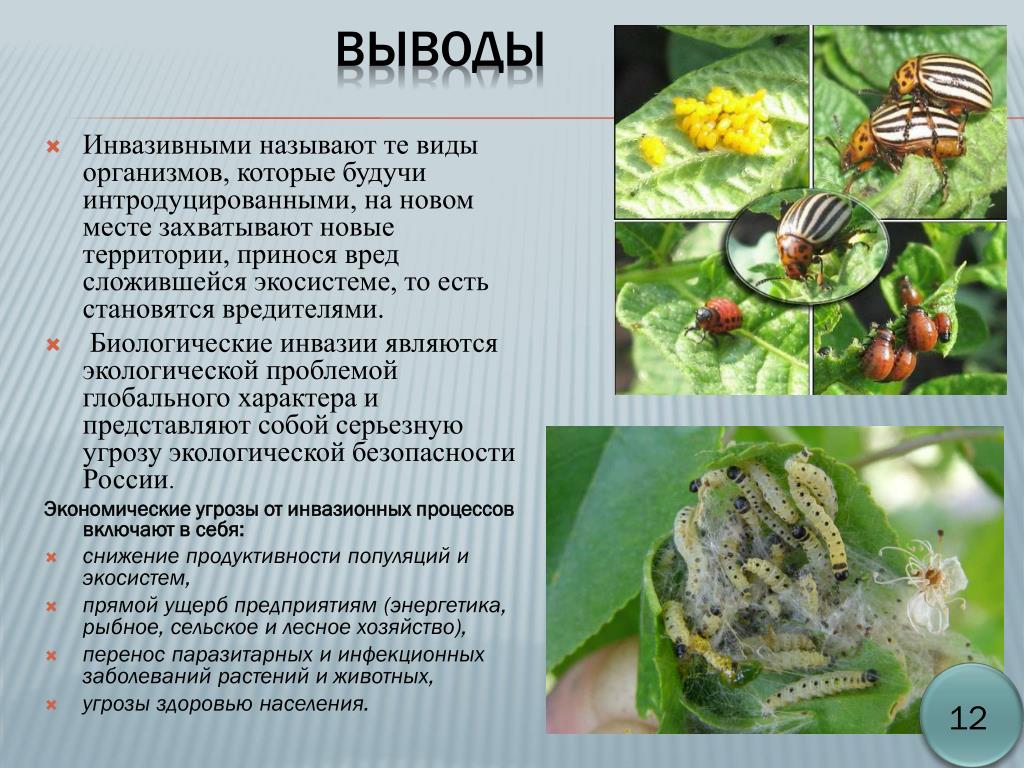

Третьей по важности причиной сокращения численности и исчезновения видов животных является интродукция (акклиматизация) чуждых видов. В литературе описаны многочисленные случаи вымирания аборигенных (коренных) видов из-за влияния на них завезенных видов животных или растений.[ …]

Заповедные территории (заповедники, национальные парки, ботанические заказники, ботанические сады), а также интродукци-онные питомники и лесхозы имеют исключительное значение в изучении, сохранении и размножении редких и очень редких видов. Так, например, женьшень надежно охраняется в заповеднике «Кедровая падь» на Дальнем Востоке, а в Астраханском заповеднике — редкое растение лотос. Ряд эндемиков будет надежно охраняться в учрежденном правительством (1996 г. ) Государственном заповеднике «Черные земли». В Карелии организовано более 20 заказников, которые являются семенными участками особо охраняемой древесной породы — карельской березы. В России функционирует около 100 ботанических садов. Во вновь созданных университетах открываются новые ботанические сады. В наиболее крупных из них собраны коллекции диких сородичей культурных растений. Этот генофонд позволяет изучать, размножать и сберегать их от уничтожения.[ …]

) Государственном заповеднике «Черные земли». В Карелии организовано более 20 заказников, которые являются семенными участками особо охраняемой древесной породы — карельской березы. В России функционирует около 100 ботанических садов. Во вновь созданных университетах открываются новые ботанические сады. В наиболее крупных из них собраны коллекции диких сородичей культурных растений. Этот генофонд позволяет изучать, размножать и сберегать их от уничтожения.[ …]

Большое значение в понимании взаимодействия генетической и гормональной регуляции процессов роста у злаковых растений имело создание серии карликовых сортов пшениц в Мексике в Международном центре содействия увеличению производства кукурузы и пшеницы, где программой селекции пшеницы руководил Норман Борлауг. Скрещивания и отбор па карликовость были начаты в этом центре в 1954 г., в качестве исходных форм был взят японский сорт Нории-10, обладающий тремя рецессивными генами карликовости, итальянский сорт Мептаиа и местные сорта. Интродукция и дальнейшая селекционная работа по улучшению этих пшениц в Индии, Пакистане и других странах начиная с 1963 г. позволили создать индийские и пакистанские пшеницы. Мексиканские, индийские и пакистанские карликовые пшеницы обладают высокой урожайностью, большой устойчивостью к полеганию и заболеваниям. Они явились основой того процесса, который в сельском хозяйстве называют «зеленой революцией».[ …]

Интродукция и дальнейшая селекционная работа по улучшению этих пшениц в Индии, Пакистане и других странах начиная с 1963 г. позволили создать индийские и пакистанские пшеницы. Мексиканские, индийские и пакистанские карликовые пшеницы обладают высокой урожайностью, большой устойчивостью к полеганию и заболеваниям. Они явились основой того процесса, который в сельском хозяйстве называют «зеленой революцией».[ …]

Мозаичная гетерогенная среда города в некоторых случаях способствует даже расширению разнообразия видов, например растений, в значительной степени благодаря видам, завезенным и высаженным в городе. Так, число видов папоротникообразных и цветковых растений в городах Европы выше, чем за их пределами, и в больших городах больше, чем в малых (более 1300 видов и 530-560 видов на единицу площади соответственно). В крупных городах Европы за последние 300 лет увеличение числа видов цветковых растений за счет интродукции превосходит уровень их исчезновения [Бикорр, Тгер1, 2000]. К интродукции новых видов, и в особенности животных, следует относиться с осторожностью, так как интродуценты, не имея на новом месте естественных врагов, могут чрезмерно размножиться и вытеснить некоторые местные виды. [ …]

[ …]

В статье использованы архивные данные Уфимского научного центра УрО РАН: научный отчет Ботанического сада-института «Интродукция и испытание в культуре новых декоративных растений для обогащения и расширения зеленых насаждений городов Башкирии» за 1955-1957 гг.[ …]

Ботанический сад — научно-исследовательское, учебное и культурно-просветительное учреждение, в котором собирают коллекции живых растений и на их основе изучают разнообразие и богатство растительного мира Земли. Практическая значимость ботсадов заключается в поиске новых полезных растений, их комплексном изучении с целью интродукции. Интересна история создания ботанических садов. Так, их предшественниками были монастырские сады Западной Европы, а первые были основаны в Италии (XIV в.), а затем в Германии, Франции, Швеции, Англии (XVI—XVII вв.) главным образом с целью разведения лекарственных растений. В России предшественниками ботсадов были «аптекарские огороды»: в Москве (1706 г., ныне филиал ботсада МГУ), Петербурге (1714 г. ) и др. В XIX в. начали создаваться ботанические сады при университетах (Тарту, Харьков, Казань, Одесса, Киев и др.), а в южных районах б. СССР ботсады стали центрами интродукции субтропических растений (Никитский, Сухумский, Батумский). Особенно уникален своей коллекцией растений (свыше 5000 видов, в том числе 3800 видов зарубежной флоры) Батумский ботанический сад, основанный в 1912 г. знаменитым ботаником и географом проф. А. Н. Красновым. Здесь широко представлена флора влажных субтропиков Закавказья (более 300 видов), а также многих регионов земного шара (Австралия, Мексика, Гималаи, Африка и др.).[ …]

) и др. В XIX в. начали создаваться ботанические сады при университетах (Тарту, Харьков, Казань, Одесса, Киев и др.), а в южных районах б. СССР ботсады стали центрами интродукции субтропических растений (Никитский, Сухумский, Батумский). Особенно уникален своей коллекцией растений (свыше 5000 видов, в том числе 3800 видов зарубежной флоры) Батумский ботанический сад, основанный в 1912 г. знаменитым ботаником и географом проф. А. Н. Красновым. Здесь широко представлена флора влажных субтропиков Закавказья (более 300 видов), а также многих регионов земного шара (Австралия, Мексика, Гималаи, Африка и др.).[ …]

С позиции биобезопасности существенно важно также предварительное обоснование и прогнозирование возможных последствий, в частности, интродукции и акклиматизации носых для данной территории видов растений и животных. В этом отношении есть положительные примеры. Например, восстановление популяции соболя в таежной зоне, популяций зубра в центре европейской части России и на Кавказе, и др. Менее предсказуемы экологические и генетические последствия непреднамеренной интродукции. К примеру, по официальным данным Карантинной службы бывшего СССР, в результате экспертизы 1 млн импортных растительных грузов в них было обнаружено около 600 видов потенциальных возбудителей болезней (вирусов, бактерий, грибов) и более 1000 видов различных насекомых (в основном вредителей).[ …]

Менее предсказуемы экологические и генетические последствия непреднамеренной интродукции. К примеру, по официальным данным Карантинной службы бывшего СССР, в результате экспертизы 1 млн импортных растительных грузов в них было обнаружено около 600 видов потенциальных возбудителей болезней (вирусов, бактерий, грибов) и более 1000 видов различных насекомых (в основном вредителей).[ …]

В настоящее время определяющим фактором развития биоценозов является хозяйственная, а также военная деятельность человека. Пожары, вырубка лесов, прокладка дорог, трубопроводов, запуски ракет, интродукция (сознательная или случайная) новых видов животных (особенно микроорганизмов) или растений — это всего лишь отдельные примеры вторжения человека в природу. Они способны привести к быстрой эволюции биоценозов, а иногда и к исчезновению некоторых видов организмов.[ …]

В современном рыбоводстве применяется комплекс мероприятий, направленных на рациональное использование и увеличение естественных кормовых ресурсов пруда, включающий мелиорацию и удобрение прудов, разведение и интродукцию водных растений и животных. [ …]

[ …]

Уровень накопления тяжелых металлов является видоспецифическим признаком и может резко отличаться не только внутри семейства, но и внутри рода. Работ, посвященных определению содержания тяжелых металлов в травянистых растениях, не имеющих сельскохозяйственного значения, относительно немного (Махонина, 1976, 1984; Шилова, 1991; Прохорова и др., 1998; Полежаева и др., 2004). Кроме того, для традиционных растений-мелиорантов (бобовых и злаков) оно намного выше существующих ПДК (Махнев и др., 2002; Трубина и др., 1997). В условиях золоотвала количество калия уменьшается во всех вариантах опыта. При повышении дозы органического удобрения уровень накопления тяжелых металлов увеличивается. Концентрация Си, Со, Ni не превышала ПДК ни в одном из вариантов опыта, несмотря на высокий уровень концентрации этих элементов в золе (400 мг/кг — Си, 500 мг/кг — Ni), зато во много раз была превышена концентрация Cd — токсичного элемента 1-й группы опасности. Существенных годичных колебаний содержания химических элементов не выявлено, исключая хром. [ …]

[ …]

К роду паслен очень близко стоит и многими ботаниками объединяется с ним томат, или помидор (Lycopersicon esculentum), культивируемый во множество сортов во всех частях света. В роде томат около 7 видов, обитающих па Тихоокеанском побережье Южной Америки (Колумбия, Эквадор, Перу и Чили) и на Галапагосских островах. lía местном языке па-уатль это растение называется томати (lomati), но при его интродукции в XVI в. в Испанию, Португалию его стали называть «золотым яблоком» (pomo cl’oro — отсюда «помидор»).[ …]

Биоресурсная и промысловая экология изучает условия, при которых эксплуатация биологических ресурсов природных экосистем (лесов, континентальных водоемов, морей, океана) не приводит к их истощению и нарушению, утрате видов, уменьшению биологического разнообразия. В задачи этой дисциплины входит также разработка методов восстановления и обогащения биоресурсов, научное обоснование интродукции и акклиматизации растений и животных, создания заповедников.[ …]

Есть еще две программы по выпуску животных в природу. Программа увеличения численности предусматривает выпуск в существующую популяцию для увеличения ее размера и генного пула. Для этого животных либо отлавливают в природе, либо выращивают в неволе. В качестве одного из особых примеров можно привести программу, в соответствии с которой только что вылупившихся морских черепашат передерживают в неволе, пока они не выйдут из самого уязвимого молодого возраста, а затем выпускают обратно в природу. Программа по интродукции включает перенос растений и животных в области, находящиеся вне их исторических ареалов, в надежде, что они создадут новые популяции. Такой подход вполне оправдан, когда окружающая среда в историческом ареале вида разрушена до такой степени, что вид не может там больше жить, или когда еще не устранена причина его угасания, что делает реинтродукцию невозможной. Плановая интродукция вида на новое место требует тщательного исследования, чтобы убедиться, что от него не пострадают новая экосистема и популяции местных исчезающих видов.

Программа увеличения численности предусматривает выпуск в существующую популяцию для увеличения ее размера и генного пула. Для этого животных либо отлавливают в природе, либо выращивают в неволе. В качестве одного из особых примеров можно привести программу, в соответствии с которой только что вылупившихся морских черепашат передерживают в неволе, пока они не выйдут из самого уязвимого молодого возраста, а затем выпускают обратно в природу. Программа по интродукции включает перенос растений и животных в области, находящиеся вне их исторических ареалов, в надежде, что они создадут новые популяции. Такой подход вполне оправдан, когда окружающая среда в историческом ареале вида разрушена до такой степени, что вид не может там больше жить, или когда еще не устранена причина его угасания, что делает реинтродукцию невозможной. Плановая интродукция вида на новое место требует тщательного исследования, чтобы убедиться, что от него не пострадают новая экосистема и популяции местных исчезающих видов. Кроме того, необходимо быть уверенным, чтобы выпускаемые животные не получили в неволе заболевание, которое может распространиться и поразить дикие популяции.[ …]

Кроме того, необходимо быть уверенным, чтобы выпускаемые животные не получили в неволе заболевание, которое может распространиться и поразить дикие популяции.[ …]

Как уже много раз подчеркивалось, организмы не являются рабами физических условий среды; они приспосабливаются сами и изменяют условия среды так, чтобы ослабить лимитирующее влияние температуры, света, воды и других физических факторов. Такая компенсация факторов особенно эффективна на уровне сообщества, но возможна и на уровне вида. Виды с широким географическим распространением почти всегда образуют адаптированные к местным условиям популяции, называемые экотипами. Их оптимумы и пределы толерантности соответствуют местным условиям. Компенсация в отношении разных участков градиента температуры, света и других факторов может сопровождаться появлением генетических рас (с морфологическими проявлениями или без них) или может быть просто физиологической акклимацией. Удобным методом для проверки того, сопровождается ли появление экотипов генетическим закреплением, служит метод реципрокных пересадок. МакМиллан (1956), например, обнаружил, что злаки, принадлежащие к одному виду и идентичные по всем внешним признакам, при пересадке на экспериментальные участки из разных районов географического ареала по-разному реагировали на свет. В каждом случае они сохраняли приспособленную к исходному району сезонную цикличность (время роста и размножения). В прикладной экологии часто оставляли без внимания возможность генетического закрепления особенностей местных линий, в результате чего интродукция животных и растений часто оканчивалась неудачей, так как вместо приспособленных к местным условиям линий использовались особи из отдаленных областей. Компенсация факторов в местном или сезонном градиенте также может сопровождаться появлением генетических рас, но часто осуществляется за счет физиологической адаптации органов или сдвигов взаимоотношений «фермент—субстрат» на клеточном уровне. Сомеро (1969), например, указывает, что кратковременная температурная компенсация основана на обратной зависимости сродства фермента к субстрату от температуры, а длительная эволюционная адаптация скорее изменяет само это сродство.

МакМиллан (1956), например, обнаружил, что злаки, принадлежащие к одному виду и идентичные по всем внешним признакам, при пересадке на экспериментальные участки из разных районов географического ареала по-разному реагировали на свет. В каждом случае они сохраняли приспособленную к исходному району сезонную цикличность (время роста и размножения). В прикладной экологии часто оставляли без внимания возможность генетического закрепления особенностей местных линий, в результате чего интродукция животных и растений часто оканчивалась неудачей, так как вместо приспособленных к местным условиям линий использовались особи из отдаленных областей. Компенсация факторов в местном или сезонном градиенте также может сопровождаться появлением генетических рас, но часто осуществляется за счет физиологической адаптации органов или сдвигов взаимоотношений «фермент—субстрат» на клеточном уровне. Сомеро (1969), например, указывает, что кратковременная температурная компенсация основана на обратной зависимости сродства фермента к субстрату от температуры, а длительная эволюционная адаптация скорее изменяет само это сродство. У животных, особенно у крупных, с хорошо развитой локомоторной способностью, компенсация факторов возможна благодаря адаптивному поведению — они избегают крайностей местного градиента условий.[ …]

У животных, особенно у крупных, с хорошо развитой локомоторной способностью, компенсация факторов возможна благодаря адаптивному поведению — они избегают крайностей местного градиента условий.[ …]

404 Cтраница не найдена

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта МГТУ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом ФГБОУ ВО «МГТУ» и согласны с нашими правилами обработки персональных данных.

Размер:

AAAИзображения Вкл. Выкл.

Обычная версия сайтаК сожалению запрашиваемая страница не найдена.

Но вы можете воспользоваться поиском или картой сайта ниже

|

|

44.

1A: Введение в экологию — биология LibreTexts

1A: Введение в экологию — биология LibreTexts- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 14146

- Boundless (теперь LumenLearning)

- Boundless

Экология — это изучение организмов, популяций и сообществ в том виде, в каком они связаны друг с другом и взаимодействуют в экосистемах, которые они составляют.

Цели обучения

- Описать изучение экологии

Ключевые моменты

- В экологии экосистемы состоят из организмов, сообществ, которые они составляют, и неживых аспектов окружающей их среды.

- Четыре основных уровня изучения экологии: организм, популяция, сообщество и экосистема.

- Экосистемные процессы — это те процессы, которые поддерживают и регулируют окружающую среду.

- Экологические области исследования включают темы, варьирующиеся от взаимодействия и адаптации организмов в пределах экосистемы до абиотических процессов, управляющих развитием этих экосистем.

Ключевые термины

- экология : раздел биологии, изучающий взаимоотношения организмов с окружающей средой и друг с другом

- экосистема : система, образованная экологическим сообществом и окружающей его средой, функционирующая как единое целое

- экофизиология : изучение взаимоотношений и адаптации физиологии организма и окружающей среды

Введение в экологию

Экология — это наука о взаимодействии живых организмов с окружающей их средой. В рамках дисциплины экологии исследователи работают на четырех конкретных уровнях, иногда по отдельности, а иногда с перекрытием. Этими уровнями являются организм, популяция, сообщество и экосистема. В экологии экосистемы состоят из динамически взаимодействующих частей, включая организмы, сообщества, которые они составляют, и неживые (абиотические) компоненты их среды. Экосистемные процессы, такие как первичная продукция, почвообразование (образование почвы), круговорот питательных веществ и деятельность по созданию различных ниш, регулируют поток энергии и вещества в окружающей среде. Эти процессы поддерживаются организмами со специфическими особенностями жизненного цикла. Разнообразие организмов, называемое биоразнообразием, которое относится к различным видам, генам и экосистемам, улучшает определенные экосистемные услуги.

Этими уровнями являются организм, популяция, сообщество и экосистема. В экологии экосистемы состоят из динамически взаимодействующих частей, включая организмы, сообщества, которые они составляют, и неживые (абиотические) компоненты их среды. Экосистемные процессы, такие как первичная продукция, почвообразование (образование почвы), круговорот питательных веществ и деятельность по созданию различных ниш, регулируют поток энергии и вещества в окружающей среде. Эти процессы поддерживаются организмами со специфическими особенностями жизненного цикла. Разнообразие организмов, называемое биоразнообразием, которое относится к различным видам, генам и экосистемам, улучшает определенные экосистемные услуги.

В сущности, экологи стремятся объяснить:

- жизненные процессы

- взаимодействия, взаимоотношения, поведение и приспособления организмов

- движение материалов и энергии через живые сообщества

- сукцессионное развитие экосистем

- численность и распространение организмов и биоразнообразие в контексте окружающей среды

Существует множество практических применений экологии в природоохранной биологии, управлении водно-болотными угодьями, управлении природными ресурсами (агроэкология, сельское хозяйство, лесное хозяйство, агролесоводство, рыболовство), городском планировании (городская экология), здравоохранении, экономике, фундаментальных и прикладных науках и гуманитарных науках. социальное взаимодействие (экология человека). Организмы и ресурсы включают в себя экосистемы, которые, в свою очередь, поддерживают биофизические механизмы обратной связи, регулирующие процессы, воздействующие на живые (биотические) и неживые (абиотические) компоненты планеты. Экосистемы поддерживают функции жизнеобеспечения и производят природный капитал, такой как производство биомассы (пища, топливо, волокно и лекарства), регулирование климата, глобальные биогеохимические циклы, фильтрация воды, формирование почвы, борьба с эрозией, защита от наводнений и многие другие природные явления. черты научной, исторической, экономической или внутренней ценности.

социальное взаимодействие (экология человека). Организмы и ресурсы включают в себя экосистемы, которые, в свою очередь, поддерживают биофизические механизмы обратной связи, регулирующие процессы, воздействующие на живые (биотические) и неживые (абиотические) компоненты планеты. Экосистемы поддерживают функции жизнеобеспечения и производят природный капитал, такой как производство биомассы (пища, топливо, волокно и лекарства), регулирование климата, глобальные биогеохимические циклы, фильтрация воды, формирование почвы, борьба с эрозией, защита от наводнений и многие другие природные явления. черты научной, исторической, экономической или внутренней ценности.

Существует также множество подкатегорий экологии, таких как экология экосистем, экология животных и экология растений, которые рассматривают различия и сходства различных растений в различных климатических условиях и средах обитания. Кроме того, физиологическая экология, или экофизиология, изучает реакцию отдельного организма на окружающую среду, а популяционная экология изучает сходства и различия популяций и то, как они сменяют друг друга с течением времени.

Наконец, важно отметить, что экология не является синонимом окружающей среды, защиты окружающей среды, естественной истории или науки об окружающей среде. Он также отличается от исследований эволюционной биологии, генетики и этологии, хотя и тесно связан с ними.

Эта страница под названием 44.1A: Introduction to Ecology распространяется под лицензией CC BY-SA 4.0 и была создана, изменена и/или курирована Boundless.

- Наверх

- Была ли эта статья полезной?

- Тип изделия

- Раздел или страница

- Автор

- Безграничный

- Количество столбцов печати

- Два

- Печать CSS

- Плотный

- Лицензия

- CC BY-SA

- Версия лицензии

- 4,0

- Показать оглавление

- нет

- Теги

Введение в экологию — Easy Peasy All-in-One High School

Что такое экология?Экология происходит от греческих слов oikos (дом или место, где человек живет) и logos (учение). Это изучение Земли и ее обитателей.

В частности, Экология определяется как изучение взаимодействий между организмами и их взаимодействия с неживыми частями окружающей их среды. Все части Земли взаимозависимы друг от друга. Чтобы изучить это, экологи собирают информацию об организмах и окружающей их среде и ищут способы объяснить закономерности, которые они измеряют.

Уровни организации в экологии Экология изучает абиотические и биотический части биосферы. биосфера – это часть земли, которая может поддерживать жизнь, от почвы до океанов и даже атмосферы, где летают птицы.

- Абиотические факторы – это неживые физические условия или ресурсы, влияющие на живые существа в биосфере. К ним относятся почва, вода, воздух (кислород, углекислый газ), температура и солнечный свет.

- Биотические факторы – это живые существа в биосфере. К ним относятся бактерии, другие микроорганизмы, грибы, водоросли, растения и животные.

Остановись и подумай: Какие из следующих вещей, изображенных в сцене выше, являются абиотическими? Какие биотические? (ответ: абиотика-почва, воздух, солнечные лучи, ручей; биотика-животные и растения, к которым относятся деревья)

Биосфера построена из многих других уровней, первый из которых — все экосистемы Земли. Изучите приведенную ниже диаграмму, иллюстрирующую уровни организации в экологии. Изучите таблицу ниже, чтобы узнать больше о каждом уровне. Ожидается, что вы будете знать определения и примеры для каждого уровня, а также порядок уровней.

Изучите таблицу ниже, чтобы узнать больше о каждом уровне. Ожидается, что вы будете знать определения и примеры для каждого уровня, а также порядок уровней.

Биомы – это широкие области, состоящие из экосистем или групп экосистем. Для них характерна специфическая растительность (растительный мир) и климат (осадки и температура). Они, скорее всего, попадут между экосистемой и биосферой в таблице выше.

Существуют две основные группы биомов:

- Водные биомы – основанные на воде, такие как океаны или пресноводные озера

- Наземные биомы – на суше, например, в тропических лесах или пустынях

Абиотические факторы в биоме (температура и осадки) определяют, какая растительная жизнь может существовать в данной области. Это, в свою очередь, определяет среду обитания для других живых существ.

Водные биомы делятся на две основные группы:

- Морские биомы — водоемы морской воды (более 1% соли), такие как океаны, коралловые рифы и эстуарии (где океан встречается с ручьями/реками)

- Пресноводные биомы – водоемы, содержащие менее 1% соли, такие как пруды, озера, ручьи, реки и водно-болотные угодья (стоячая вода)

Экологи изучают биосферу, потому что все организмы должны разделять биосферу, а экологи должны понимать, как они взаимодействуют индивидуально и коллективно.

- Эколог может захотеть изучить, как различные компоненты взаимодействуют в контролируемой среде , поэтому проводятся лабораторные эксперименты.

- Многие экологические явления трудно изучать, потому что окружающая среда постоянно меняется, иногда неожиданно, и экологам может быть трудно определить, какой фактор вызвал конкретное наблюдение.

- Экологи создают модели для представления окружающей среды или организмов для изучения или демонстрации определенных характеристик.

- Иногда математические формулы разрабатываются для интерпретации результатов и прогнозирования результатов. (источник)

(источник кроме отдела эколога)

Искать:

Ep Family Ads, EP Swag и многое другое в магазине!

Задать вопрос

Прежде чем задавать вопрос, проверьте страницу часто задаваемых вопросов! Группа поддержки Или найдите определенное место или группу уровня Список групп facebook

Подпишитесь на EP на facebook

Следите за блогом по электронной почте

Введите свой адрес электронной почты, чтобы следить за этим блогом и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.

Педагогический (научно-педагогический) состав

Педагогический (научно-педагогический) состав