Ильменский заповедник

Ильменский заповедник

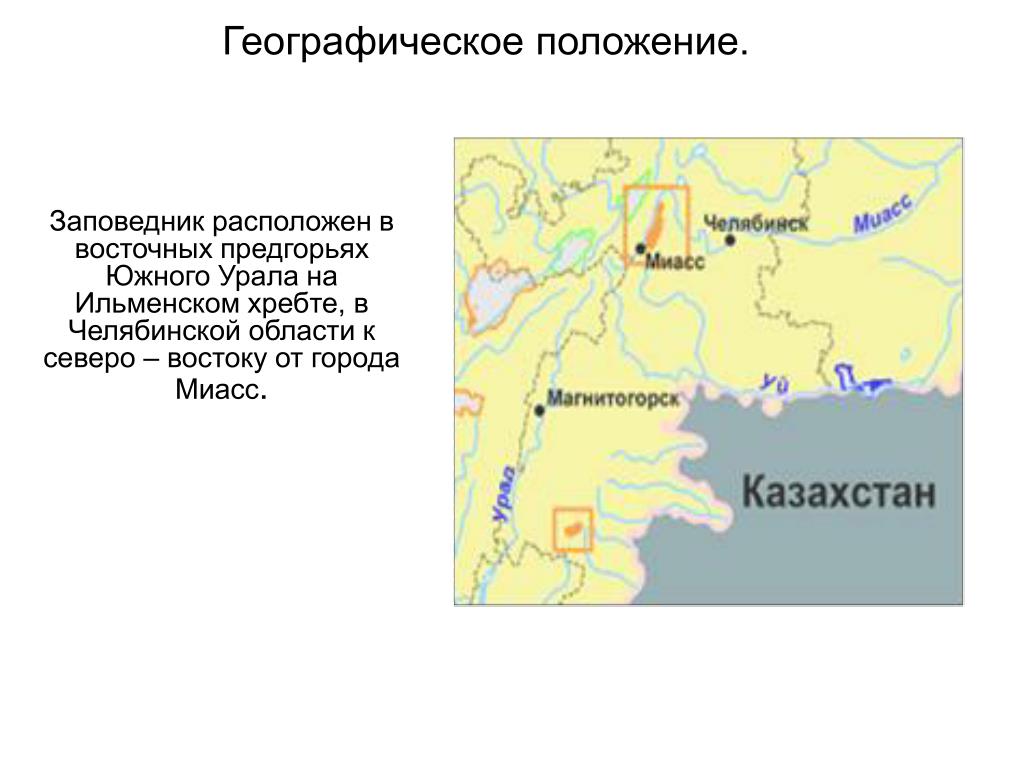

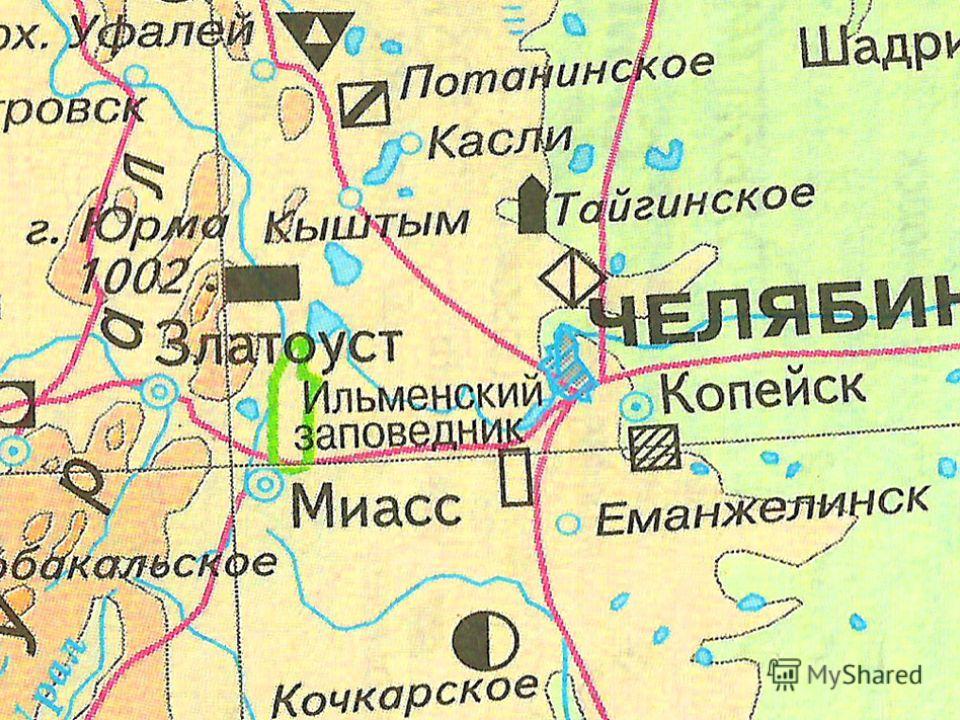

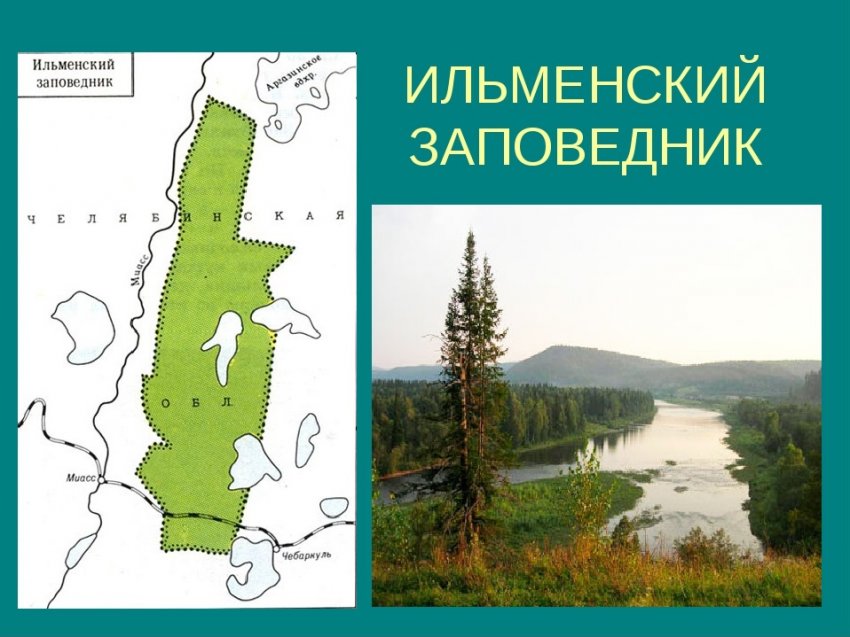

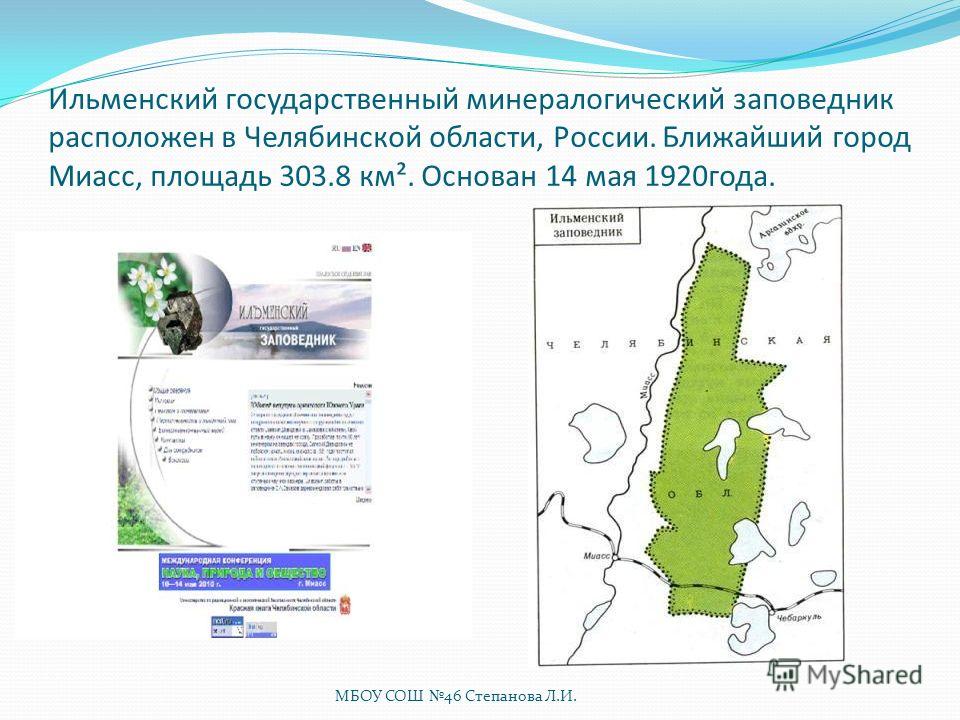

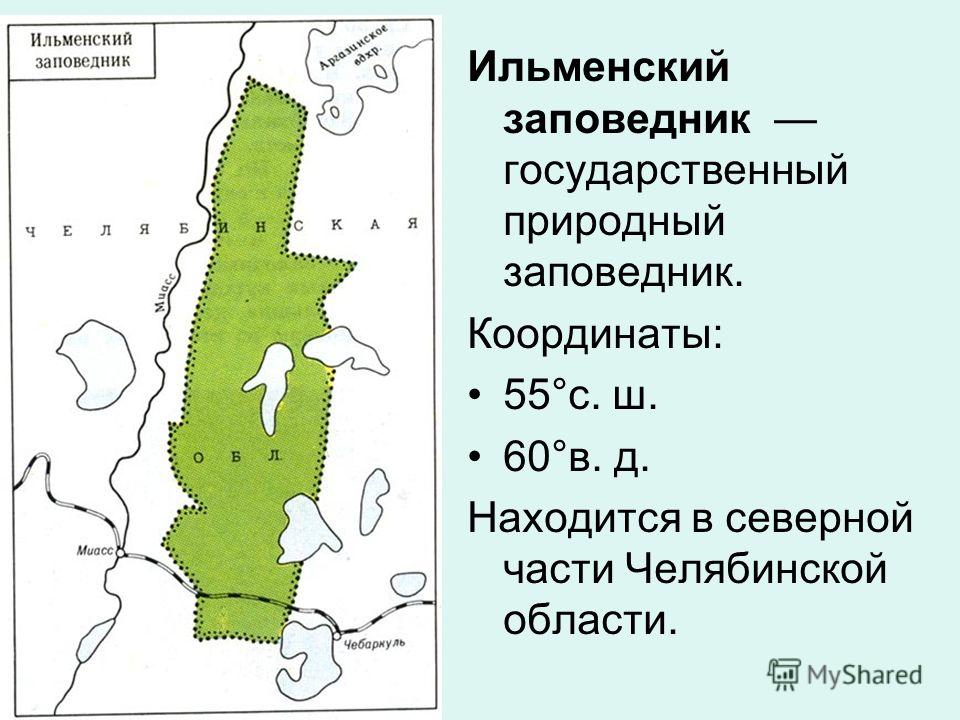

Ильме́нский запове́дник — государственный природный заповедник. Находится в центральной части Челябинской области около города Миасс. 14 мая 1920 года по декрету В. И. Ленина Ильменские горы были объявлены минералогическим заповедником, одним из первых заповедников, созданных в России, сейчас он по своей площади занимает 34-е место среди заповедников страны[1]. Это природоохранное, научно-исследовательское государственное учреждение со статусом института в составе Уральского отделения Российской Академии наук. Целью деятельности заповедника является сохранение в естественном состоянии природного комплекса, выполнение фундаментальных научных исследований геолого-минералогического, эколого-биологического профиля, экологическое и естественно-научное просвещение населения. Коллектив учёных и сотрудников заповедника ведёт активную просветительскую работу по популяризации науки и пропаганде бережного отношения к природе и защиты окружающей среды.

Геология

Ильменогорский комплекс расположен в южной части Сысертско-Ильменогорского антиклинория Восточно-Уральского поднятия, имеет складчато-блоковое строение и сложен различными по составу магматическими и метаморфическими породами. Наибольший интерес представляют здесь многочисленные уникальные пегматовые жилы, в которых встречаются топаз, аквамарин, фенакит, циркон, сапфир, турмалин, амазонит, различные редкометальные минералы. Здесь впервые в мире были открыты 16 минералов — ильменит, ильменорутил, калийсаданагаит (калийферрисаданагаит), канкринит, макарочкинит, монацит-(Ce), поляковит-(Ce), самарскит-(Y), свяжинит, ушковит, фергусонит-бета-(Се), фторомагнезиоарфведсонит, фторорихтерит, хиолит, чевкинит-(Ce), эшинит-(Ce).

География

Рельеф западной части низкогорный. Средние высоты хребтов (Ильменского и Ишкульского) 400—450 м над уровнем моря, максимальная отметка 747 м. Восточные предгорья образованы невысокими возвышенностями. Более 80 % площади занято лесами, около 6 % — лугами и степями. Вершины гор покрыты лиственнично-сосновыми лесами. На юге преобладают сосновые леса, на севере — сосново-берёзовые и берёзовые. На западных склонах Ильменских гор расположен массив старого соснового леса. Встречаются участки лиственничников, каменистых, злаково-разнотравных и кустарниковых степей, моховые болота с клюквой и багульником. Во флоре отмечено более 1200 видов растений, много эндемичных, реликтовых и редких видов. Обитают горностай, лесной хорёк, колонок, волк, рысь, белка-летяга, зайцы — беляк и русак, заходит бурый медведь. Лось и косуля немногочисленны. Акклиматизированы пятнистый олень и бобр. Из птиц обычны тетеревиные — глухарь, тетерев-косач, рябчик, серая куропатка. В заповеднике гнездятся лебедь-кликун и серый журавль, отмечены редкие птицы — орлан-белохвост, могильник, сапсан, скопа, балобан, стрепет.

Вершины гор покрыты лиственнично-сосновыми лесами. На юге преобладают сосновые леса, на севере — сосново-берёзовые и берёзовые. На западных склонах Ильменских гор расположен массив старого соснового леса. Встречаются участки лиственничников, каменистых, злаково-разнотравных и кустарниковых степей, моховые болота с клюквой и багульником. Во флоре отмечено более 1200 видов растений, много эндемичных, реликтовых и редких видов. Обитают горностай, лесной хорёк, колонок, волк, рысь, белка-летяга, зайцы — беляк и русак, заходит бурый медведь. Лось и косуля немногочисленны. Акклиматизированы пятнистый олень и бобр. Из птиц обычны тетеревиные — глухарь, тетерев-косач, рябчик, серая куропатка. В заповеднике гнездятся лебедь-кликун и серый журавль, отмечены редкие птицы — орлан-белохвост, могильник, сапсан, скопа, балобан, стрепет.

С 1930 г. существует минералогический музей, основанный А. Е. Ферсманом, в котором представлено более 200 различных минералов, обнаруженных в Ильменском хребте, в том числе топазы, корунды, амазониты и др.

В 1991 г. организован филиал — историко-ландшафтный археологический памятник «Аркаим» площадью 3,8 тыс.га. Расположен в степных предгорьях восточного Урала, в Караганской долине. Здесь сохраняются более 50 археологических памятников: мезолитические и неолитические стоянки, могильники, поселения бронзового века, другие исторические объекты. Особое значение имеет укрепленное поселение Аркаим ХVII — ХVI вв. до н. э.

Фотогалерея

- Здание музея 1976 год Здание музея 1976 год

- Музей Ильменского заповедника Музей Ильменского заповедника

- Музей Ильменского заповедника Музей Ильменского заповедника

- Музей Ильменского заповедника Музей Ильменского заповедника

- Музей Ильменского заповедника Музей Ильменского заповедника

- Ильменский заповедник Ильменский заповедник

View the embedded image gallery online at:

https://www. wiki-miass.ru/miass/ilmenskij-zapovednik.html#sigProIdb9c056015e

wiki-miass.ru/miass/ilmenskij-zapovednik.html#sigProIdb9c056015e

Заповедник в цифрах

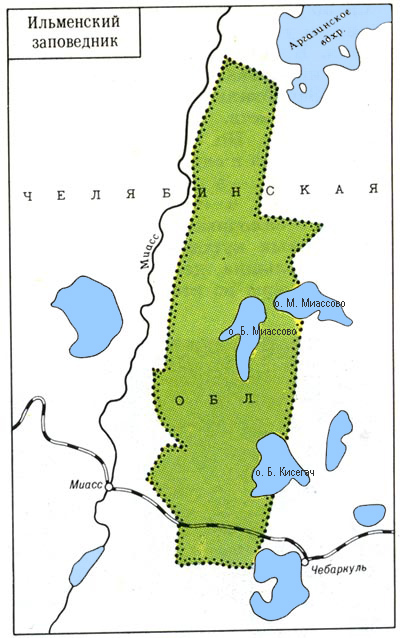

Площадь заповедника — 303,7 км²

Длина Ильменского хребта с севера на юг — 41 км.

Самая высокая точка — гора Ильментау, высота 747,3 метров.

Гидрологическая сеть Заповедника составляет 9 % от территории.

В заповеднике 30 озёр.

Самое глубокое озеро — Большой Кисегач, глубиной 34 метра.

Самая длинная речка — Б. Черемшанка — 9,8 километров.

Минералы, горные породы

Минералов — 264

Впервые в мире открыты в Ильменах — 18

Горные породы — свыше 70

Копи — свыше 400

Растительность

Леса занимают 85 % площади заповедника

Высших растений — 832 вида, из них:

реликтов — 51

эндемиков — 23

занесенных в Красную книгу — 32

Животный мир

Млекопитающих — 59 видов

Птиц — 174 вида, из которых 125 видов гнездятся в Ильменах

Амфибий — 4 вида

Рептилий — 6 видов

Рыб — 18 видов

Общий объём фауны беспозвоночных 10-12 тыс. видов (экспертная оценка), из них на сегодня известно:

видов (экспертная оценка), из них на сегодня известно:

насекомых — 3200 видов

паукообразных — 228 видов

моллюсков — 72 вида

Интересные факты

В 1824 году немецкий минералог И. Н. Менге посетил Ильменские горы и составил их первое описание. В 1825 году, он сказал: «Кажется, минералы всего света собраны в одном удивительном хребте сем и много ещё предстоит в оном открытии», эти слова стали пророческими.

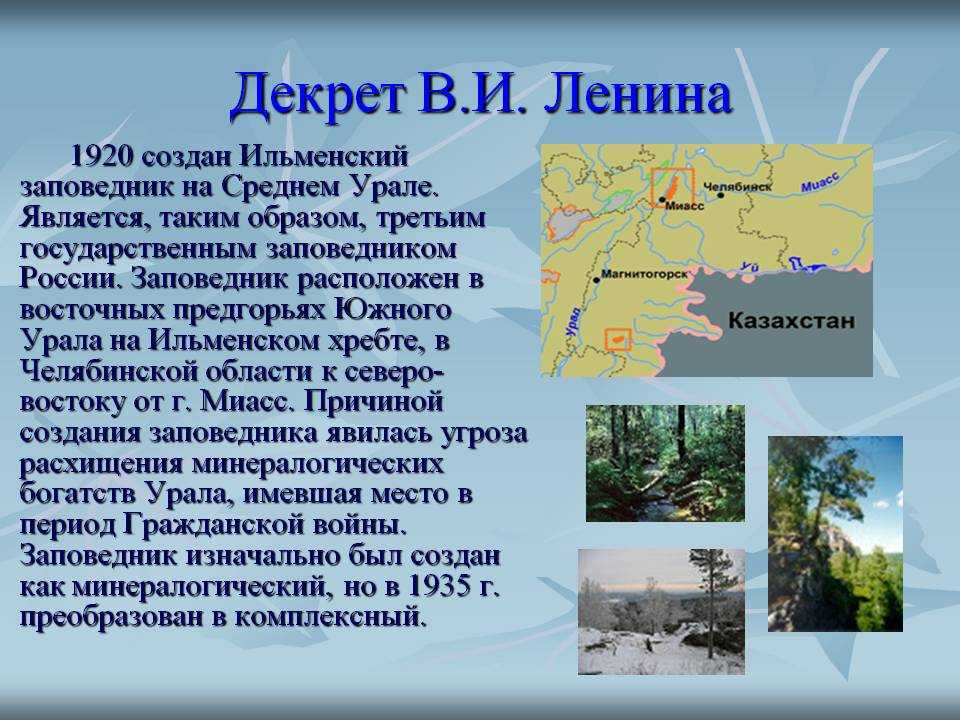

Ильменский заповедник

Заповедник образован декретом СНК СССР об образовании Ильменского государственного минералогического заповедника 14 мая 1920 года и является, таким образом, третьим государственным заповедником России.

В 1991 г. организован филиал Ильменского заповедника — историко-ландшафтный заповедник «Аркаим» (оперативное управление землями осуществляет Государственное учреждение Специализированный природно-ландшафтный и историко-археологический центр «Аркаим»).

Заповедник расположен в восточных предгорьях Южного Урала на Ильменском хребте, в Челябинской области к северо-востоку от г. Миасс. Филиал «Аркаим» находится в Брединском и Кизильском районах Челябинской области, в долине реки Большая Караганка.

Миасс. Филиал «Аркаим» находится в Брединском и Кизильском районах Челябинской области, в долине реки Большая Караганка.

Причиной создания заповедника явилась угроза расхищения минералогических богатств Урала, имевшая место в период Гражданской войны. Заповедник изначально был создан как минералогический, но в 1935 г. преобразован в комплексный.

В филиале заповедника, расположенном в степных предгорьях восточного Урала, охраняются различные археологические памятники от палеолита до новой истории, а основная цель — охрана и изучение укрепленного поселения эпохи бронзы — протогорода Аркаим (XVII-XVI век до н.э.).

С 1936 г. при заповеднике функционирует минералогический музей. Он входит в пятерку крупнейших геолого-минерологических музеев страны. Заповедник является региональным центром не только экологического, но и естественно-научного просвещения. На базе музея работает Ильменский филиал научного общества учащихся. Для учащихся школ и детей детских садов проводятся выездные экскурсии с выставками минералов.

В филиале «Аркаим» действует «Музей Природы и Человека» с природоведческими, археологическими и этнографическими экспозициями, а также проводятся постоянные образовательные программы историко-археологического и естественнонаучного профиля. Ежегодно филиал принимает более 20 тыс. человек.

Естественно-научный музей входит в пятерку крупнейших геолого-минералогических музеев России и имеет в экспозиции одну из крупнейших биологических диорам страны.

Первые коллекции минералов и горных пород заповедника начали создаваться в 1925 году. В 1936 году было построено первое деревянное здание музея, а с 1990 года музей размещается в трехэтажном здании, где находится шесть залов общей площадью 2050 кв. м. Фонд музея насчитывает около 30 тысяч единиц хранения, выставляется 9 тысяч экспонатов. Музей является крупным региональным центром просвещения в области естественных наук, ежегодно принимая 50 тысяч посетителей.

Музей открыт для посетителей с 10-00 до 17-00

выходные дни: понедельник, вторник.

Посещение музея и экскурсионное обслуживание платные.

Справки о работе музея можно получить по тел. (8-3513)59-18-48

Адрес музея: 456317 Челябинская обл., г. Миасс, Ильменский заповедник

До музея заповедника можно добраться маршрутным такси:

№ 39 Заповедник — п. Строителей;

№ 8 пос. Заречный — Заповедник

Рельеф западной части низкогорный. Средние высоты хребтов (Ильменского и Ишкульского) 400—450 м над уровнем моря, максимальная отметка 747 м. Восточные предгорья образованы невысокими возвышенностями. Более 80 % площади занято лесами, около 6 % — лугами и степями. Вершины гор покрыты лиственнично-сосновыми лесами. На юге преобладают сосновые леса, на севере — сосново-берёзовые и берёзовые. На западных склонах Ильменских гор расположен массив старого соснового леса. Встречаются участки лиственничников, каменистых, злаково-разнотравных и кустарниковых степей, моховые болота с клюквой и багульником. Во флоре отмечено более 1200 видов растений, много эндемичных, реликтовых и редких видов. Обитают горностай, лесной хорёк, колонок, волк, рысь, белка-летяга, зайцы — беляк и русак, заходит бурый медведь. Лось и косуля немногочисленны. Акклиматизированы пятнистый олень и бобр. Из птиц обычны тетеревиные — глухарь, тетерев-косач, рябчик, серая куропатка. В заповеднике гнездятся лебедь-кликун и серый журавль, отмечены редкие птицы — орлан-белохвост, могильник, сапсан, скопа, балобан, стрепет.

Во флоре отмечено более 1200 видов растений, много эндемичных, реликтовых и редких видов. Обитают горностай, лесной хорёк, колонок, волк, рысь, белка-летяга, зайцы — беляк и русак, заходит бурый медведь. Лось и косуля немногочисленны. Акклиматизированы пятнистый олень и бобр. Из птиц обычны тетеревиные — глухарь, тетерев-косач, рябчик, серая куропатка. В заповеднике гнездятся лебедь-кликун и серый журавль, отмечены редкие птицы — орлан-белохвост, могильник, сапсан, скопа, балобан, стрепет.

Динамика пожарного режима на материковой части Испании. Часть 1. Драйверы изменений

- title={Динамика пожарного режима на материковой части Испании. Часть 1: Движущие силы перемен},

автор = {Маркос Родригес и Адри {\ ‘а} н Джим {\ ‘е} нез-Руано и Хуан де ла Рива},

journal={Наука об Окружающей Среде},

год = {2020},

объем={721},

страницы={135841}

}

- М. Родригес, Адриан Хименес-Руано, Х.

де ла Рива

де ла Рива - Опубликовано 15 июня 2020 г.

- Науки об окружающей среде

- Науки об окружающей среде в целом

Динамика пожарного режима на материковой части Испании. Часть 2: Ближайшая перспектива пожарной активности.

- Adrián Jiménez-Ruano, Juan de la Riva Fernández, M. Rodrigues

Environment Science

Наука об общей среде

- 2020

Факторы окружающей среды, влияющая на сжигавшуюся в районе.70–2019

- Христос Бунцуклис, Д. Фокс, Елена Ди Бернардино

Науки об окружающей среде

Природные опасности и науки о системе Земли

- 2021

Резюме. Ежегодно в южной Европе лесные пожары сжигают в среднем около 440 000 га. Эти пожары приводят к многочисленным жертвам и смертям, а также к разрушению домов и другой инфраструктуры. В целях…

Тенденции возникновения лесных пожаров в Ильменском заповеднике, Южный Урал, Россия, между 1948 и 2014

- Веселкин Д.

, Куянцева Н., Пустовалова Л., Мумбер А.

, Куянцева Н., Пустовалова Л., Мумбер А. Экология

Леса

- 2022

Пространственные закономерности взаимосвязей климата и пожаров на Монгольском нагорье

Пространственно-временные области моделей телесвязи, подверженных лесным пожарам, в бассейне Западного Средиземноморья

- М. Родригес, М. Мариани, А. Руссо, М. Салис, Луис Фелипе Галиция, А. Кардиль

Науки об окружающей среде

Письма о геофизических исследованиях

- 2021

- М. Родригес, Д. Пенья-Ангуло, А. Руссо, Мария Суньига-Антон, А.

Кардил

Кардил Науки об окружающей среде

Письма об исследованиях окружающей среды

- 2021

- J. Costa-Saura, V. Bacciu, Claudio Ribotta, Д. Спано, Антонелла Массайу, К. Сирка

Науки об окружающей среде

Дистанционный. Sens.

- 2022

- М. Родригес, П. Желаберт, А. Амезтеги, Л. Колл, К. Вега-Гарсия

Науки об окружающей среде

Науки об окружающей среде в целом

- 0040

ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 72 ССЫЛОК

СОРТИРОВАТЬ ПОРелевантности Наиболее влиятельные документыНедавность

Динамика пожарного режима на материковой части Испании. Часть 2: Ближайшая перспектива пожарной активности.

- Адриан Хименес-Руано, Хуан де ла Рива Фернандес, М. Родригес

Науки об окружающей среде

Науки об окружающей среде в целом

- 2020

- М. Морено, М. Конедера, Э. Чувьеко, Г. Пеццатти

Экология

- 2014

- Адриан Хименес-Руано, М.

Р. Мимбреро, Хуан Рамон де ла Рива Фернандес

Р. Мимбреро, Хуан Рамон де ла Рива Фернандес Науки об окружающей среде

- 2017

- Adrián Jiménez-Ruano, M. R. Mimbrero, Juan Ramón de La Riva Fernández

Environmental Science

- 2017

- года

- 1111111111111111119 гг. C. M. Molina, Luis Galiana-Martín

Науки об окружающей среде

- 2016

7 90s влияние на Западный средиземноморский бассейн, чтобы выделить однородные области погоды, подверженные пожарам, объединяющие временные ряды взаимной корреляции и кластеры…

Модулируют ли климатические телесвязи условия, подверженные лесным пожарам, над Пиренейским полуостровом?

Наблюдаемые и оцениваемые последствия изменения климата для пожарного режима погоды во влажно-умеренном климате Чешской Республики

Экономические факторы глобальной пожарной активности: критический обзор с использованием структуры DPSIR

Прогнозирование и картирование серьезности потенциальных пожаров для анализа рисков на региональном уровне с использованием Google Earth Engine

Несмотря на то, что лесные пожары являются естественным экологическим процессом, они представляют собой драматические события, которые, ускоряемые глобальными изменениями, могут негативно повлиять на экосистемные услуги в зависимости от степени их серьезности.

Однако…

Однако…Остановил ли COVID-19 зимне-весенние лесные пожары в Средиземноморье? Информация для науки о лесных пожарах в условиях пандемии

Изучение пространственно-временной динамики особенностей пожарного режима материковой части Испании

Резюме. В этой статье исследуется пространственно-временная динамика характеристик режима пожаров, таких как частота пожаров, площадь пожаров, крупные пожары, а также природные и антропогенные пожары, как неотъемлемая часть пожаров…

Понимание лесных пожаров на материковой части Испании. Комплексный анализ особенностей пожарного режима в климато-человеческом контексте

Сценарий пожарной службы

территориальные атрибуты однородных моделей распространения пожаров для снижения территориальной уязвимости к лесным пожарам и облегчения адаптации противопожарной политики и систем управления земельными ресурсами к текущим задачам обеспечения готовности и управления неопределенностью.

Пространственная стратификация причин возникновения лесных пожаров для уточнения режимного районирования крупных пожаров и сезонов пожаров.

- М. Родригес, С. Костафреда-Аумедес, К. Комас, К. Вега-Гарсия

Науки об окружающей среде

Науки об окружающей среде в целом

- 2019

средиземноморская среда

Роль краткосрочных погодных условий во временной динамике особенностей пожарного режима материковой части Испании.

- Адриан Хименес-Руано, Маркос Родригес Мимбреро, В. Джолли, Хуан де ла Рива Фернандес

Науки об окружающей среде

Журнал управления окружающей средой

- 2019

- M. Rodrigues, Adrián Jiménez-Ruano, D. Peña-Angulo, J. De la Riva

Environmental Science

Журнал управления окружающей средой

- 2018

- 7 Анализ недавней пространственно-временной эволюции движущих факторов человека и времени лесных пожаров в Испании

Режимы пожаров сильно зависят от деятельности человека. Понимание относительного влияния человеческого фактора на лесные пожары является важной постоянной задачей, особенно в ландшафтах с преобладанием человека, таких как…

Комплексный пространственно-временной анализ факторов, вызывающих антропогенные лесные пожары в Испании, с использованием географически взвешенной логистической регрессии.

000000 Платтиноидные Микроиндель. ВЕЩИ ИЗ СИБИРИ И УРАЛА КАК ИСТОЧНИК ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ | Зайкова

1. Агафонов Л.В., Лхамсурен З., Кужугет К.С., Ойдуп С.К. 2005 Платиноносность ультрамафит-мафитов Монголии и Тувы. Улан-Батор: монгол. Гос. ун-т науки и технологий.

2. Благородные металлы в рудах и древних золотых изделиях Южного Урала. 2012 В.В. Зайков, А.Д. Таиров, Е.В. Зайкова, В.А. Котляров, Л.Т. Яблонский. Екатеринбург: УрО РАН.

3. Чикишева Т.А. 2012 Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпоху неолита – раннего железа. Новосибирск: Изд. ИАЭ СО РАН.

4. Чугунов К.В. 2011 Искусство Аржана-2: Стилистика, композиция, иконография, орнаментальные мотивы. В Европейской сарматии. СПб.: Гос. Эрмитаж, стр. 39–61.

5.

Крэддок П.Т. 2000 Включение элемента платиновой группы. В книге «Золото царя Креза: раскопки в Сардах и история аффинажа золота». А. Рэймидж, П. Крэддок. Кембридж, Массачусетс: Гарвардский ун-т. Художественные музеи, совместно с British Museum Press, стр. 238–244. (Археологическое исследование Сарды; № 11).

Крэддок П.Т. 2000 Включение элемента платиновой группы. В книге «Золото царя Креза: раскопки в Сардах и история аффинажа золота». А. Рэймидж, П. Крэддок. Кембридж, Массачусетс: Гарвардский ун-т. Художественные музеи, совместно с British Museum Press, стр. 238–244. (Археологическое исследование Сарды; № 11).6. Дашковский П.К. 2014 Инской дол – новый памятник скифо-сакского периода в Западном Алтае. В Древних культурах Монголии и Байкальской Сибири: Материалы в Междунар. науч. конф. Кызыл, 15–19 сент., 2014 г.: т. 2 гл. Кызыл: стр. 207–2010.

7. Дашковский П.К., Усова И.А. 2011 г. Пазырыкское захоронение на Ханкаринском доле на Северо-Западном Алтае. Археология, этнология и антропология Евразии, т. 1, с. 39 (3): 78–84.

8. Дашковский П.К., Юминов А.М. 2012 Включение минералов платиновой группы в золотых изделиях из могильника Ханкаринский Дол (Алтай). Вестник НГУ. Сер.: История, филология, т. 1, с. 11, вып. 7: Археология и этнография, стр. 50–55.

9. Геологический словарь.

1973 К.Н. Паффенгольц (ред.). Том. 2. Москва: Недра.

1973 К.Н. Паффенгольц (ред.). Том. 2. Москва: Недра.10. Годовиков А.А. 1983 Минералогия. Москва: Недра.

11. Гусев А.И., Кукоева М.А. 2011 Платина и платиноиды в офи олитах Салаира, Алтая и Горной Шории. Успехи современного естествознания, № 11: 20–23.

12. Харрис Д., Кабри Л. 1991 Номенклатура сплавов элементов платиновой группы: обзор и пересмотр. Канадский минералог, том. 29: 231–237.

13. Кобяшев Ю.С., Никандров С.Н. 2007 Минералы Урала. Екатеринбург: Квадрат.

14. Краткая химическая энциклопедия. 1964 Том. 3. Москва: Сов. энцикл.

15. Магакян И.Г. 1974 Металлогения. Москва: Недра.

16. Микс Н.Д. 2000 Сканирующая электронная микроскопия тугоплавких остатков и золота. В книге «Золото царя Креза: раскопки в Сардах и история аффинажа золота». А. Рэймидж, П. Крэддок. Кембридж, Массачусетс: Гарвардский ун-т. Художественные музеи, совместно с British Museum Press, стр. 99–156. (Археологическое исследование Сарды; № 11).

17.

Микс Н.Д., Тайт М.С. 1980 Анализ включений элементов платиновой группы в золотых древностях. Журнал археологических наук, том. 7 (3): 267–275.

Микс Н.Д., Тайт М.С. 1980 Анализ включений элементов платиновой группы в золотых древностях. Журнал археологических наук, том. 7 (3): 267–275.18. Огден Дж. М. 1976 Так называемое включение платины в египетские изделия из золота. Журнал египетской археологии, том. 62: 138–144.

19. Огден Дж. М. 1977 Включения группы платины в древних золотых артефактах. Журнал Исторического металлургического общества, вып. 11 (2): 53–72.

20. Переводчикова Е.В. 2007 Филипповка и Алтай (по материалам золотых предметов из 1 Филипповского кургана). В Каменной скульптуре и мелкая пластика древних и средневековых народов Евразии. Барнаул: Азбука. С. 31–39..

21. Петровская Н.В. 1973 Самородное золото. Москва: Наука.

22. Платинометаллическое оруденение в геологических комплексах Урала. 2001 К.К. Золоев, Ю.А. Волченко, В.А. Коротеев, И.А. Малахов, А.Н. Мардиросян, В.Н. Хрыпов. Екатеринбург: Отдел природных ресурсов.

23. Рукавишникова И.В., Яблонский Л.Т. 2008 Костяные изделия в зверином стиле из могильника Филипповка 1.

В кн. Проблемы современной археологии: Сборник памяти В.А. Башилова. М.Г. Мошкова (ред.). Москва: Таус, 19 с.9–238. (МВД; № 10).

В кн. Проблемы современной археологии: Сборник памяти В.А. Башилова. М.Г. Мошкова (ред.). Москва: Таус, 19 с.9–238. (МВД; № 10).24. Щербаков Ю.Г., Рослякова Н.В. 2000 Состав золотых изделий, источники металлов и способы их обработки. В Феномен Алтайской мумии. Новосибирск: Изд. ИАЭ СО РАН. С. 179–187.

25. Шемаханская М., Трейстер М., Яблонский Л. 2009 Техника золотонакладного декора V–IV вв. до н.э.: Серебряные и железные находки из более ранних сарматских курганов Филипповки, Южный Урал. Archeo Sciences, № 33: 211–220.

26. Шульга П.И. 2007 Вооружение на Алтае в VI–III вв. сделанный. В Вооружении савроматов: Региональная типология и хронология. Челябинск: Изд. Юж.-Урал. Гос. ун-та, стр. 142–156.

27. Толстых Н.Д., Кривенко А.П., Поспелова Л.Н. 1997 Необычные соединения иридия, осмия и рутения с селеном, теллуром и мышьяком из россыпей р. Золотой (Западный Саян). Записки Российского минералогического общества, ч. CXXVI, вып. 6: 23–34.

28. Толстых Н.

, Кривенко А., Сидоров Е., Лаайоки К., Подлипский М. 2002 Минералогия руд россыпей МПГ Сибири и Дальнего Востока России. Обзоры рудной геологии, вып. 20: 1–25.

, Кривенко А., Сидоров Е., Лаайоки К., Подлипский М. 2002 Минералогия руд россыпей МПГ Сибири и Дальнего Востока России. Обзоры рудной геологии, вып. 20: 1–25.29. Трейстер М.Ю. 2012 Ахеменидские импорты в Южном Приуралье: Хронология. Динамика. Состав. Интерпретация. В сб. «Влияния ахеменидской культуры в Южном Приуралье» (V–III вв. до н. э.), т. 1, с. 1. Москва: Таус, 268–281.

30. Трейстер М.Ю., Шемаханская М.С., Яблонский Л.Т. 2012 Комплексы с предметами ахеменидского круга могильника Филипповка-И. В сб. «Влияния ахеменидской культуры в Южном Приуралье» (V–III вв. до н. э.), т. 1, с. 2. Москва: Таус, с. 84–162.

31. Уйсал И., Таркиан М., Садиклар М., Заккарини Ф., Мейзел Т., Гарути Г., Хайдрих С. 2009 Петрология офиолитовых хромититов, богатых алюминием и хромом, из Муглы, юго-западная Турция: последствия по составу хромита, твердых включений минералов платиновой группы, силикатов и полиметаллических минералов, а также по Os-изотопной геохимии. Вклады в минералогию и петрологию, том.

158 (5): 659–674.

158 (5): 659–674.32. Whitmore F.E., Young W.J. 1973 Применение лазерного микрозонда и электронного микрозонда в анализе включений платиниридия в золоте. В «Применении науки при исследовании произведений искусства» У. Дж. Янга (ред.). Бостон: Музей изящных искусств, стр. 88–95.

33. Уильямс Д., Огден Дж. 1995 Греческое золото. Ювелирное искусство классической эпохи. V – IV века до н.э. СПб.: Славия.

34. Яблонский Л.Т. 2013а Золото сарматских вождей: Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раскопок 2004–2009 гг.)гг.): Каталог коллекций, кн. 1. Москва: ИА РАН.

35. Яблонский Л.Т. 2013б Курган-святище могильника Филипповка 2, роль и место животных в погребальном обряде. В Археологии восточноевропейских степей, вып. 10. Саратов: Саратов. Гос. ун-та, стр. 305–311.

36. Яблонский Л.Т. 2013c Об экологических обстоятельствах формирования антропологического типа восточных европеоидов. В книге Человек в окружающей среде: Этапы взаимодействия: Тезисы В Междунар.

- М. Родригес, Адриан Хименес-Руано, Х.

де ла Рива

де ла Рива , Куянцева Н., Пустовалова Л., Мумбер А.

, Куянцева Н., Пустовалова Л., Мумбер А. Кардил

Кардил Однако…

Однако… Р. Мимбреро, Хуан Рамон де ла Рива Фернандес

Р. Мимбреро, Хуан Рамон де ла Рива Фернандес

Крэддок П.Т. 2000 Включение элемента платиновой группы. В книге «Золото царя Креза: раскопки в Сардах и история аффинажа золота». А. Рэймидж, П. Крэддок. Кембридж, Массачусетс: Гарвардский ун-т. Художественные музеи, совместно с British Museum Press, стр. 238–244. (Археологическое исследование Сарды; № 11).

Крэддок П.Т. 2000 Включение элемента платиновой группы. В книге «Золото царя Креза: раскопки в Сардах и история аффинажа золота». А. Рэймидж, П. Крэддок. Кембридж, Массачусетс: Гарвардский ун-т. Художественные музеи, совместно с British Museum Press, стр. 238–244. (Археологическое исследование Сарды; № 11). 1973 К.Н. Паффенгольц (ред.). Том. 2. Москва: Недра.

1973 К.Н. Паффенгольц (ред.). Том. 2. Москва: Недра. Микс Н.Д., Тайт М.С. 1980 Анализ включений элементов платиновой группы в золотых древностях. Журнал археологических наук, том. 7 (3): 267–275.

Микс Н.Д., Тайт М.С. 1980 Анализ включений элементов платиновой группы в золотых древностях. Журнал археологических наук, том. 7 (3): 267–275. В кн. Проблемы современной археологии: Сборник памяти В.А. Башилова. М.Г. Мошкова (ред.). Москва: Таус, 19 с.9–238. (МВД; № 10).

В кн. Проблемы современной археологии: Сборник памяти В.А. Башилова. М.Г. Мошкова (ред.). Москва: Таус, 19 с.9–238. (МВД; № 10). , Кривенко А., Сидоров Е., Лаайоки К., Подлипский М. 2002 Минералогия руд россыпей МПГ Сибири и Дальнего Востока России. Обзоры рудной геологии, вып. 20: 1–25.

, Кривенко А., Сидоров Е., Лаайоки К., Подлипский М. 2002 Минералогия руд россыпей МПГ Сибири и Дальнего Востока России. Обзоры рудной геологии, вып. 20: 1–25. 158 (5): 659–674.

158 (5): 659–674.