Месторождения калийных солей в СССР

Природные растворимые соли встречаются в виде солевых залежей или естественных растворов (рассолы, рапы) озер, морей и подземных источников. Основные составляющие солевых залежей или рапы соляных озер хлорид натрия, сульфат натрия, хлориды и сульфаты калия, магния и кальция, соли брома, бора, карбонаты (природная сода). Советский Союз обладает мощными месторождениями ряда природных солей. В СССР имеется более половины разведанных мировых запасов калийных солей (60%) и огромные ресурсы природного и коксового газа для получения азотнокислых и аммиачных солей (азотных удобрений). В СССР есть большое количество соляных озер, рапа которых служит источником для получения солей натрия, магния, кальция, а также соединений брома, бора и др. Основными методами эксплуатацни твердых солевых отложений являются горные разработки в копях и подземное выщелачивание. Добычу соли в копях ведут открытым или подземным способом в зависимости от глубины залегания пласта. Таким путем добывают каменную соль, сульфат натрия (тенардит), природные соли калия и магния (сильвинит, карналлит) и т. д. Подземное выщелачивание является способом добычи солей (главным образом поваренной соли) в виде рассола. Этот метод удобен, когда поваренная соль должна применяться в растворенном виде — для производства кальцинированной соды, хлора и едкого натра и т. п. Подземное выщелачивание ведут, размывая пласт водой, накачиваемой в него через буровые скважины. Естественные рассолы образуются в результате растворения пластов соли подпочвенными водами. Добыча естественных рассолов производится откачиванием через буровые скважины при помощи глубинных насосов или сжатого воздуха (эрлифт). Естественные растворы поваренной соли, используемые как сырье для содовых и хлорных заводов, донасыщают каменной солью в резервуарах-сатураторах и подвергают очистке. Иногда естественные рассолыМЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ В СССР [c.290]

В дореволюционной России ие были известны месторождения калийных солей. Благодаря большим геологоразведочным работам, проведенным в СССР в районе Соликамска (Северный Урал), в 1925 г. были открыты огромные залежи калийсодержащего сырья, на базе которого сооружены и эксплуатируются Соликамский и Березниковский калийные комбинаты. [c.173]

Все известные запасы месторождений природных калийных солей СССР разделяются па два основных типа хлоридные и сульфатные. Из общего количества запасов хлоридные калийные соли составляют около 92%, сульфатные соли (сульфат калия, калимагнезия и др.) — около 8% [6]. [c.174]

Самое мощное месторождение калийных солей находится в СССР, близ Соликамска.— Прим. ред. [c.547]

Открытые в Белоруссии Старобинское и Петроковское месторождения являются второй крупной базой калийных солей в СССР. В последние годы в Туркменской СССР осваиваются Кар-люкское и Тюбегатанское месторождения калийных солей.

В СССР основным месторождением калийных солей является Верхнекамское (Соликамское) месторождение, по запасам занимающее первое место в мире. [c.387]

Месторождения калийных солей в СССР 27 [c.271]

Все известные месторождения калийных солей в СССР группируются в два основных типа хлоридные (92% запасов) и сульфатные. К хлоридным калийным удобрениям относятся хлористый калий, смешанные соли, сильвинит (молотый), к сульфатным— сульфат калия, калимагнезия, каинит, калийно-магниевый концентрат и др. [c.338]

За последние годы на основе геологического прогноза в СССР обнаружен еще ряд крупных месторождений калийных солей. При этом в некоторых месторождениях обнаружены не только хлористые, но и сернокислые соли. [c.430]

Во многих работах и выступлениях Д. И. Менделеев горячо настаивал на развитии геологического изучения недр и их использования. Общеизвестно, какой огромный размах в СССР получили исследование и горнохимическое использование полезных ископаемых. Если до Октябрьской революции наша страна ввозила большую часть минерального сырья из других стран, то за последние десятилетия открыты месторождения всех видов сырья, требуемых химической, металлургической, силикатной и другими отраслями промышленности, продукция которых экспортируется. В этой области особенно большие успехи были достигнуты в годы первых пятилеток, когда были открыты крупнейшие в мире месторождения калийных солей на северном Урале (в районе Соликамска, а позднее и других), апатито-нефелиновых руд в Хибинах и фосфоритов в Каратау на Юго-Востоке Казахстана, борсодержащих руд в Сибири, гигантских залежей нефти и природного газа в разных районах СССР, разнообразные виды минерального сырья для получения цветных, редких и благородных металлов. [c.119]

Развитие в СССР химической промышленности, как и других отраслей народного хозяйства, протекает бурными темпами. Поставленная на службу народа химическая промышленность СССР, после окончания гражданской войны, начинает быстро восстанавливаться и развиваться. Характерной чертой этого строительства является то, что создаются производства на основе наиболее высокой, современной техники. Наша промышленность овладевает достижениями зарубежной техники и в ряде случаев превосходит их. В СССР создается новая сернокислотная промышленность, базирующаяся на отечественном сырье. Работами инженеров и рабочих — новаторов производства достигается невиданная до этого времени интенсивность работы аппаратуры этих заводов. На базе вновь открытых гигантских залежей апатитов на Кольском полуострове, фосфоритов в Казахстане и других месторождений фосфатных руд создается промышленность фосфорных удобрений. Мощные месторождения калийных солей в Соликамске становятся источником калия и магния и обеспечивают потребности нашего народного хозяйства в этих продуктах. Решена задача фиксации атмосферного азота в масштабах, обеспечивающих важнейшие потребности страны. Сырьевая база советской химической промышленности колоссально возросла после Октябрьской революции.

Ускоренными темпами развивается в рамках СЭВ одна из крупнейших отраслей химической промышленности — промышленность минеральных удобрений. Во всех странах — членах СЭВ создана промышленность азотных и фосфорных удобрений. Благодаря источникам природного газа, фосфатного сырья и калийных солей в СССР и промышленных месторождений калийных солей в ГДР все страны — члены СЭВ обеспечиваются этим сырьем в первую очередь.

www.chem21.info

где добывают в россии калийную соль

<a rel=»nofollow» href=»http://s3s.so/Rx964?0=370045″ target=»_blank»>Заря посмотри здесь, страница 467</a>

<a rel=»nofollow» href=»http://www.mineral.ru/Facts/russia/131/283/index.html» target=»_blank»>http://www.mineral.ru/Facts/russia/131/283/index.html</a>Например, Пермский край.

touch.otvet.mail.ru

» Как добывают калиевую соль? Интересник

Минеральные удобрения. Каждый год нам требуются тонны этого вещества, чтобы помогать урожаю, питающему нас, расти. Откуда берут эту бесценную подкормку для земли?

Только в США под выращивание пшеницы занято 50 миллионов акров фермерских угодий. Чтобы выращивать урожай в таких масштабах, требуется больше питательных веществ, нежели содержится в почве. Тогда на помощь фермерам приходят удобрения.

Один из самых важных компонентов минерального удобрения – калиевая соль, весьма ценное вещество, помогающее растениям усваивать питательные сахара из почвы и увеличивать сопротивляемость болезням.

Основной источник калиевой соли – минерал поташ. Но трудность в том, что хотя поташ и содержится в плодородном слое почвы, его недостаточно, чтобы поддержать современные «аппетиты». Чтобы добыть его, нужно врезаться как можно глубже в землю.

В городе Балби на северо-востоке Англии находится самая глубокая в Европе шахта по добыче поташа, она дает более половины всего Поташа, потребляемого Великобританией.

В городе Балби на северо-востоке Англии находится самая глубокая в Европе шахта по добыче поташа, она дает более половины всего Поташа, потребляемого Великобританией.

В 8 утра команда из 400 горняков совершает марафон на 1200 м к центру Земли. Глубина этой шахты такова, что в нее поместится три небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг и еще останется место.

В шахте находится удивительная система подземных тоннелей, протянувшихся на 900 километров. Горняки должны преодолеть 20 км, чтобы оказаться под Северным морем, чтобы попасть в то место, где ведется разработка.

Поташ, который они добывают, сформировался миллионы лет назад, когда эту часть Великобритании покрывал доисторический океан. Когда этот океан испарился, то оставил после себя слои, богатые солями, в них содержится как обычная каменная соль, так и ценная калиевая соль или поташ.

Каждый из этих слоев достигает толщины в 20 м. Горняки должны добывать 16 тысяч тонн ежедневно – это вес, равный 80 аэробусам. Это опасный труд: поташ легко крошится, что приводит к неожиданным обвалам в тоннелях. Когда разработки поташа только начались, это считалось самой опасной работой на Земле.

Чтобы сделать ее максимально безопасной, группа геологов решает в начале, где нужно копать. После чего в дело пускают огромные землеройные машины, управляемые на расстоянии. Горный комбайн 10-60А режет слои поташа, комбайн прорывает тоннель, доходит до залежей, вырезает их и переправляет на конвейер. После этого поташ везут к выходу.

Эти огромные комбайны позволяют вести разработку с минимальным риском для жизни в засланцованных зонах без взрывных работ. Питаемые электричеством, поступающим по кабелям, эти подземные «монстры» способны перемалывать по 200 тонн поташа ежечасно.

Эти огромные комбайны позволяют вести разработку с минимальным риском для жизни в засланцованных зонах без взрывных работ. Питаемые электричеством, поступающим по кабелям, эти подземные «монстры» способны перемалывать по 200 тонн поташа ежечасно.

Для обеспечения безопасности за всем рудником ведется постоянное наблюдение при помощи цифровой системы микросейсмического контроля.

Но здесь путь поташа из недр Земли к полям только начинается. Горные комбайны распределяют поташ по электровагонеткам, которые перевозят минерал к дробилке, крошащей его на удобные для транспортировке комья. По специальной шахте поташ поднимается на километр вверх на поверхность Земли, двигаясь на конвейере со скоростью 18м/с.

В теории сырой поташ можно разбрызгивать прямо на почву, что фермеры и делают. Но чтобы повысить его эффективность, нужно отделить калиевую соль от примесей глины и натриевой соли.

Для этого минерал измельчают и вымачивают, отделяя таким образом калиевую соль. Затем его высушивают и фильтруют, после чего прессуют в гранулы при помощи контруплотнения.

Таким образом мы совершили великое путешествие из доисторического океана к скальным породам, по невероятной системе тоннелей к заводам, с которых выход готовые к применению пакеты с удобрением, без которых на наших столах не было бы бутербродов.

interesnik.com

Калийные соли

КАЛИЙНЫЕ СОЛИ (а. potash salts, potassium salts; н. Kalisalze; ф. sels potassiques; и. sales potasicas) — группа генетически связанных легкорастворимых в воде калиевых и калиево-магниевых минералов и пород, в химическом составе которых основную роль играют катионы К+, Mg2+ и анионы Cl—, S042-; важное полезное ископаемое.

КАЛИЙНЫЕ СОЛИ (а. potash salts, potassium salts; н. Kalisalze; ф. sels potassiques; и. sales potasicas) — группа генетически связанных легкорастворимых в воде калиевых и калиево-магниевых минералов и пород, в химическом составе которых основную роль играют катионы К+, Mg2+ и анионы Cl—, S042-; важное полезное ископаемое.

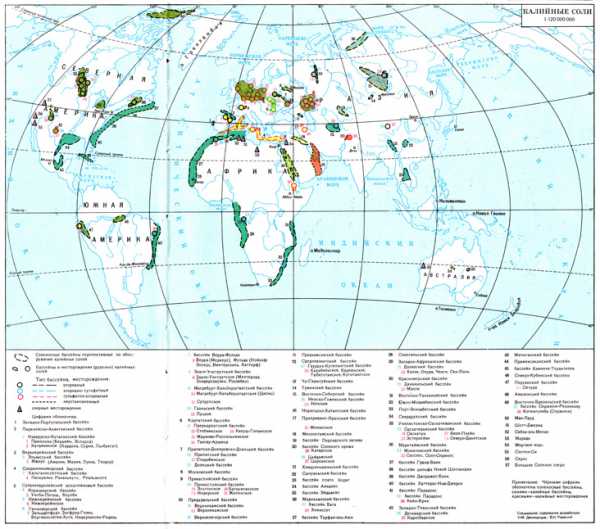

Элементы К и Mg образуют простые (например, KCl — сильвин), двойные К2Mg2(SO4)3 — лангбейнит и тройные К2MgCa2(SO4)42Н2О — полигалит соли, а также различные их кристаллогидраты. В калийных солях как породообразующий минерал всегда присутствует галит, в виде примесей — ангидрит, гипс, карбонаты, алюмосиликаты, иногда кизерит, бишофит, тахгидрит, левеит и др. Вместе с каменных солью калийные соли образуют горные породы, залегающие в виде пластов мощностью от нескольких сантиметров до десятков метров и распространённые на площадях от нескольких до тысяч км2 (месторождения, бассейны). В зависимости от содержимого SO42- в составе калийных солей, месторождения могут быть сульфатные, хлоридные или смешанные (карта). В смешанных месторождениях (сульфатно-хлоридные, хлоридно-сульфатные) пласты сульфатных и хлоридных калийных солей — разновозрастные (Калуш-Голынское, Индерское и другие месторождения в CCCP).

Калийные соли кристаллизовались из растворов и осаждались на дне солеродных бассейнов после выпадения в осадок основной массы галита на завершающей фазе Галогенеза. Поэтому месторождения и бассейны калийных солей всегда расположены внутри обширных соленосных бассейнов и резко подчиняются им в количественном отношении. По примерным подсчётам, геологические запасы калийных солей составляют около 0,01% суммы запасов вмещающей их каменной соли. В геологическом прошлом месторождения и бассейны калийных солей возникали во все периоды (кроме ордовика) развития Земли от позднего докембрия (бассейны Эйдавейл в Австралии, 900 млн. лет) и кембрия (месторождение Непское в CCCP) до плейстоцена (Масли в Эфиопии, 1 млн. лет) и голоцена (Царханское в Китае) включительно. В целом в фанерозойской истории накопления калийной соли выделяются палеозойские и мезозойско-кайнозойские циклы, каждый из которых начинался эпохой развития только хлоридных месторождений калийных солей (кембрий — каменноугольный, мезозой-палеоген) и завершался эпохой совместного развития (пермь, неоген) хлоридных, сульфатных и смешанных месторождений. Возможно, что формированием Кхеврского хлоридно-сульфатного месторождения калийных солей (Пакистан) был завершён более древний, докембрийский цикл соленакопления. Обширные соленосные бассейны как мезозойские (континентальных окраин юго-восточной Африки и Атлантического океана), так и нижнесреднепалеозойские (Норильско-Хатангский в CCCP, Свердрупский в Канаде, Мичиганский в США, Перуанский в Перу, Амазонский в Бразилии) могут быть перспективными на обнаружение только хлоридных месторождений. Калийные месторождения и бассейны с калийной солью обнаружены в пределах всех континентов за исключением Антарктиды. Пространственно они расположены внутри континентов и на их окраинах. Солеродные бассейны развивались преимущественно в пределах двух геодинамических поясов Земли: деструктивного (рифтогенного) и орогенного, которые в эпохи соленакопления представляли собой пассивные или активные окраины континентов. Типичные представители солеродных бассейнов пассивных окраин — Припятско-Днепровско-Донецкий, Западно-Португальский, Верхнерейнский, Персидского залива, Марокканский и др.; активных окраин — Предкарпатский, Предуральский, Предкавказский, Среднеазиатский и др.

По происхождению месторождений калийных солей в теории галогенеза существуют различные гипотезы: морская («баровая» — К. Оксениус, 1877; «промежуточных бассейнов» — Э. Б. Брансон, 1915; Г. Рихтер-Бернбург, 1955; М. П. Фивег, 1958; Н. М. Страхов, 1962), континентальная (Дж. Уолтер, 1924), континентально-морская (стадия «сухого озера» — М. Г. Валяшко, 1962), эндогенная (В. И. Созанский, 1973), метасоматическая (Н. А. Кудрявцев, 1966), эксгаляционно-осадочная (Н. М. Джиноридзе, 1982).

Содержание К2О в промышленных залежах 12-30%. Крупные промышленные месторождения калийных солей с запасами 1 млрд. т и выше встречаются сравнительно редко. Общие мировые запасы калийных солей оцениваются в 100 млрд. т К2О, из них на территории CCCP приходится около 25 млрд. т, остальная часть (млрд. т): на территории Канады — 14, ФРГ — 0,5, США — 0,3, Иордании — 0,3, Таиланда — 0,1 (1984).

Более 95% добываемых калийных солей используется для калийных удобрений, остальная часть — для производства моющих средств и различных химикатов (см. Калийная промышленность).

www.mining-enc.ru