Легенда о «газоне»: 70 лет автомобилю ГАЗ-51

Кригер – человек из команды А. А. Липгарта, тогдашнего главного конструктора ГАЗа и представитель той же плеяды выдающихся советских автоконструкторов, что и сам Андрей Александрович. Кроме послевоенного ГАЗ-51 и его полноприводной модификации ГАЗ-63, в послужном списке Кригера значатся танки Т-60 и Т-70 времён ВОВ, а также относящиеся к концу 1960-х – началу 1970-х знаменитый ЗИЛ-130 и прообраз первого КАМАЗа, бескапотный ЗИЛ-170… После работы над ГАЗ-51 Кригер с 1948 по 1954 годы возглавлял конструкторский штат КАЗа, а впоследствии большую часть жизни, до 1982 года, проработал главным конструктором ЗИЛ.

Ведущим же конструктором по теме ГАЗ-51 был Александр Дмитриевич Просвирин. Вместе с Липгартом, Кригером, а также другими участниками команды – В. И. Борисовым, Л. В. Косткиным и С. И. Русаковым – за разработку ГАЗ-51 Просвирин был удостоен Сталинской премией II степени. Но в начале 1937 года, когда на Горьковском автозаводе стартовали работы по новому грузовику, до этого момента было ещё целых десять лет.

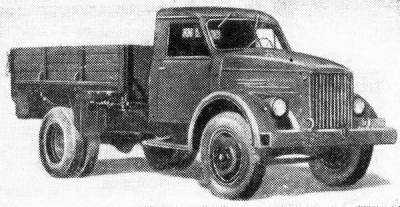

На фото: ГАЗ 51 Опытный ‘1939

До войны

Задача по проекту была сформулирована так: простой и надёжный грузовик, который имел бы максимально широкий спектр применения и вбирал бы в себя как можно больше надёжных решений из мирового опыта конструирования грузовиков.

К ноябрю 1937 года подоспело, пожалуй, главное подобное «решение» – шестицилиндровый бензиновый двигатель Dodge D5 объёмом 3,56 литра. На основе чертежей этого мотора в Горьком был разработан двигатель ГАЗ-11 мощностью 76 л. с. (в более поздних вариантах – 85-100 л. с.), который впоследствии будет ставиться на целый ряд газовских грузовиков, получит судовую и даже авиационную модификации, а также послужит базой для создания четырехцилиндрового двигателя для Победы. Самая распространённая версия появления чертежей американского мотора на ГАЗе говорит, что они были нелегально закуплены у сотрудников Chrysler по линии НКВД за 25 000 долларов.

Однако «слив» у американских шпионов получился неполным: за указанную сумму советской стороне досталось только около 85% всей документации, что вынудило конструкторов проектировать часть деталей без оглядки на аналог – в частности, с нуля были разработаны плавающий маслоприёмник, которого в оригинале не было, и шестерёнчатый привод распределительного вала взамен цепного. Кроме того, двигатель переразмерили с дюймовой на метрическую систему, в результате чего рабочий объём несколько сократился – до 3,48 литра. Всё это (а может быть, и что-то ещё) позволяло создателям («воссоздателям»?) советской версии мотора называть его оригинальной конструкцией, не являющейся копией американского мотора.

Некоторые автомобильные историки утверждают, что на рубеже 1938-1939 годов горьковчане ещё не имели планов по установке двигателя ГАЗ-11 на грузовики, и в то время он виделся как исключительно «легковой», да и разработка самого нового грузовика в тот момент была в весьма «неактивной» фазе, однако можно найти указания и на то, что ещё зимой 1937 года некий новый, более мощный мотор (в отдельных сообщениях фигурирует даже оригинальный доджевский D5) установили на «полуторку» ГАЗ-АА, приладив увеличенный радиатор и проведя ряд «косметических процедур» над кабиной. Если верить этому, то говоря современным языком, что это такое, как не испытания первого «мула» новой модели?

На фото: ГАЗ 51 Опытный ‘1939

В ряде источников имеются также сведения о том, что во второй половине 1930-х одновременно с модернизацией «полуторки» ГАЗ-АА и постепенным превращением её в ГАЗ-ММ велась разработка принципиально нового грузовика, которой тогда руководил конструктор Владимир Михайлович Кудрявцев. Перспективная модель уже тогда носила индекс «51».

ОФИЦИАЛЬНЫМ СТАРТОМ ПРОЕКТА (ЧИТАЙ – НАЧАЛОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ)

СЧИТАЮТ ФЕВРАЛЬ 1937 ГОДА.

В июне 1938 года начали изготавливать первые узлы, ещё через месяц стартовало строительство первого опытного образца, и к декабрю газовцы имели полностью готовую машину. В мае 1939 года первый образец ушёл на испытания и завершил их в июле 1940-го. К этому моменту на заводе был ещё один опытный образец, собранный в конце 1939-го.

После окончания испытаний, летом 1940 года, опытный образец, получивший новую кабину, был показан на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. В 1941 году началась подготовка серийного производства, но тут грянула война… Некоторые узлы и агрегаты ещё не родившегося ГАЗ-51 завод уже успел освоить, и они использовались на других машинах военных лет – среди таковых оказались двигатель, сцепление с центробежными грузами, коробка передач и карданные шарниры с игольчатыми подшипниками.

На фото: ГАЗ 51 Опытный ‘1939

После войны

К работе над перспективным грузовиком вернулись в 1943 году. Двигатель ГАЗ-11 к тому моменту прошёл настоящее боевое крещение на военной технике и был значительно доработан. Да и сам автомобиль был перекомпонован включившимся в работу Просвириным практически полностью.

Их «связка» с Кригером стремилась создать очень простую в производстве, но при этом надёжную, грузоподъёмную и экономичную машину – под стать военному и послевоенному времени. Вместе с тем, были предприняты определённые шаги, фатально отделившие новый автомобиль от предшественницы «полуторки».

Увеличились размеры шин, снизилось удельное давление на грунт, повысилась прочность рамы. Появились куда более комфортная кабина и современная облицовка капота, напоминавшая тогдашние GMC и Studebaker. Сам капот стал более компактным, кабина сдвинулась вперёд, длина грузовой платформы выросла на полметра, а грузоподъёмность поднялась на тонну – до 2,5 тонны. Ёмкость топливного бака увеличилась до 105 л. У базового грузовика ГАЗ-51 была заложена высокая (до 80%) унификация с полноприводной версией и даже с легковой Победой (по части двигателя). Кроме того, в конструкцию нового грузовика заложили гидравлический тормозной привод, к тому времени хорошо себя зарекомендовавший в мировой практике.

О заимствованиях

И да, широко известно, что связи Горьковского завода и американского автопрома начались ещё в 1930-е – та самая «полуторка» ГАЗ-АА изначально была лицензионной копией Ford-AA, что предусматривало и дальнейшую вполне законную миграцию технологий с Форда на ГАЗ.

На фото: Dodge WC-51

История этих «культурных связей» окрашивается разными исследователями как в позитивные, так и в негативные тона: одни говорят о том, что ГАЗ действительно черпал лучшее из мировых идей, и именно этим был хорош в те годы, другие же обвиняют газовских конструкторов (того же Кригера, например) в излишне консервативном подходе и постоянной оглядке на заграничные технические решения.

На фото: Ford G8T

Но в самом деле, почему бы газовцам было не оглядываться на заокеанских коллег? Ведь вдобавок к «историческому» родству с Фордом и «шпионскому» мотору Доджа в распоряжении советских конструкторов были полученные по ленд-лизу Dodge WC-51 (имевшие у нас прозвище «Додж три четверти»), а на самом заводе в годы войны собирались грузовики Ford G8T и Chevrolet G7107. Разумеется, новый грузовик вобрал в себя максимум того, что можно было вобрать – и очень может быть, что получился столь удачным именно поэтому.

На фото: Chevrolet G7107

Дебют

Первый существенно пересмотренный экспериментальный ГАЗ-51 собрали в мае 1944 года, а второй, с иным вариантом оформления капота, в сентябре того же года. И уже после победы в Великой отечественной войне, в июне 1945 года, появилось ещё два образца – ещё раз доработанные, уже предсерийные. Одну из этих машин 19 июня 1945 года горьковчане показали в Кремле членам правительства и получили полное одобрение на запуск производства ГАЗ-51.

На фото: ГАЗ 51 Опытный (Образец №3) ‘1944

И вот через год, 30 июня 1946 года, с конвейера Горьковского автозавода сошли первые серийные грузовики ГАЗ-51. Как мы знаем, всего за девять дней до этого, 21 июня, в Горьком запустили ещё одну новинку – впоследствии не менее легендарную легковую Победу, ГАЗ-21-М. Но если жизненный путь Победы на начальном этапе получился тернистым (через какое-то время сборку даже пришлось приостановить ввиду многочисленных несовершенств конструкции), то путь «газона» вышел прямым, как стрела.

После войны страна нуждалась как раз в таком транспорте – неприхотливом, выносливом, способном перевезти всё, что угодно. Как ни хороши были «полуторка» ГАЗ-АА и «трёхтонка» ЗИС-5, но они были героями своей эпохи – великой, наполненной истинно героическими подвигами, но уже уходящей в прошлое.

На фото: ГАЗ 51 Опытный (Образец №4) ‘1944

Отчасти «газон» в силу своей грузоподъёмности как раз мог бы считаться заменой обоим этим машинам, хотя нельзя не отметить, что у зисовской «трёхтонки» своя родословная, ветвь эволюции и вообще судьба.

Но вот «полуторке», практически всегда эксплуатировавшейся на убой, зачастую с двойным перегрузом, ГАЗ-51 действительно стал полноценной заменой.

Ряд новаторских технических моментов, нашедших отражение в газовском грузовике, впоследствии перекочевал на другие советские машины: нашли широкое применение износостойкие чугунные гильзы цилиндров, хромированные поршневые кольца, жалюзи радиатора, предпусковой подогрев от паяльной лампы, маслорадиатор, тонкостенные биметалические вкладыши коленвала. Именно на ГАЗ-51 впервые для автомобилей СССР появились и алюминиевая головка блока, и вставные сёдла клапанов, и регулируемый подогрев смеси, и двойная фильтрация масла, и замкнутая вентиляция картера и легкосъёмные тормозные барабаны… И это ещё не полный список.

Модернизации

В 1948 году по конвейеру пошла полноприводная версия модели с индексом ГАЗ-63, а дальше у «газона» начался период многолетней модернизации, которой руководил конструктор Б. И. Шихов.

На фото: ГАЗ 63 ‘1948–68

Поначалу бывшая полностью деревянной кабина в 1950 году превратилась в комбинированную, затем в цельнометаллическую, а в 1954 году получила обогрев. В следующем 1955 году была освоена модернизированная версия ГАЗ-51А, имевшая увеличенную грузовую платформу, откидные борта и более надёжный стояночный тормоз.

На фото: ГАЗ-51А

Кроме того, собственная масса автомобиля падала буквально каждый год, к 1962 году достигнув показателя в 2 296 кг. Со временем была улучшена система питания двигателя, а сам мотор ГАЗ-11 оказался настоящим долгожителем, применялся на грузовиках, «легковушках» (ГАЗ-12), автобусах, спецмашинах, и в различных исполнениях просуществовал в производстве аж до 1989 года.

Известно более 30 модификаций «газона», включая полноприводные версии, грузовики с газобалонным оборудованием, автобусы и экспортные варианты исполнения машины. Среди этих многочисленных модификаций был даже седельный тягач ГАЗ-51П, на котором, к слову, впервые в СССР применили вакуумный усилитель тормоза. Одну из модификаций делали в Одессе – на тамошнем ОдАЗе (был и такой!) освоили строительный самосвал ГАЗ-93 на укороченном шасси ГАЗ-51. А ещё «газоны» производили на Иркутском автосборочном заводе.

С учётом всего этого с 1946 по 1975 было собрано почти 3 500 000 ГАЗ-51 и ГАЗ-51А различных модификаций. Помимо этого, советский грузовик по переданной документации собирали в «братских» Польше, Северной Корее и Китае. Как бы банально ни прозвучало, но у советских конструкторов получилась машина, ставшая настоящим символом того времени.

На фото: К-2.5-1Э на шасси ГАЗ 51А ‘1950–63

Последний ГАЗ-51А собрали на конвейере в Горьком 2 апреля 1975 года и отправили в заводской музей. Но до сих пор иногда, очень редко, «газон» ещё можно увидеть на улице, а одному из моих коллег-счастливчиков даже удалось сделать тест-драйв ГАЗ-51…

На фото: ГАЗ 51А с кузовом Т-246

Устали от нервотрёпки на работе, бешеного темпа жизни, автомобильных пробок? Рекомендую освоить отличный способ релакса – просмотр советских послевоенных фильмов. Вглядитесь на эту наивную чёрно-белую картинку, наполненную мечтами о светлом будущем: улыбающиеся люди, за спиной которых строятся высотные дома, а по ровным улицам ездят редкие, но красивые автомобили – вот солидно профырчал и скрылся в переулке ГАЗ-51, а вот по проспекту степенно проплыла Победа… Из тех двух газовских машин – пятьдесят первого «газона» и легковой Победы – по большей части состоял весь советский послевоенный автомир. Да что там, саму жизнь в Советском союзе тех лет удалось ввести в нормальное мирное русло во многом благодаря именно этим двум машинам.

Наследники

В 1961 году в производство пошёл номинальный преемник «пятьдесят первого», ГАЗ-53, имевший грузоподъёмность в три тонны, а в 1966-м – ГАЗ-52, внешне повторявший «старшего брата», но с точно такой же, как у «пятьдесят первого», грузоподъёмностью в 2,5 тонны. Несмотря на это, три машины двух разных поколений (ГАЗ-51 относят ко второй генерации газовских грузовиков, ГАЗ-52 и -53 – к третьей) долгие годы производились параллельно.

|  |

| На фото: ГАЗ 53 | На фото: ГАЗ 52 |

В 1990 и в 1994-м годах им на замену пришли первые представители четвёртого поколения – бензиновый ГАЗ-3307 и турбодизельный ГАЗ-3309. Наконец, в 2014 году появился ГАЗон NEXT, который пока выпускается вместе с предыдущим поколением, но в будущем полностью заменит его. Это уже совершенно другие машины, имеющие грузоподъёмность 4,7-5 тонн, современные двигатели, принципиально иной уровень комфорта, безопасности и экологичности… но в них, как ни крути, живы традиции ГАЗ-51, «газона» старой школы.

|  |

| На фото: ГАЗ 3307 | На фото: ГАЗ 3309 |

Как здорово, что славная история газовских грузовиков продолжается. И как жаль, что того же нельзя сказать о тех машинах, что могли бы быть продолжателями традиций Победы – то есть о больших отечественных легковых автомобилях.

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

4kolesa.mirtesen.ru

Автолегенды СССР. Грузовики. ГАЗ-51

ГАЗ-51 — советский грузовой автомобиль грузоподъёмностью 2,5 т; наиболее массовая грузовая модель 50-70-х годов. Первые опытные образцы с индексом ГАЗ-11-51 были созданы перед Великой Отечественной войной, серийное производство развернуто с 1946 года. В 1955 году был освоен модернизированный ГАЗ-51А, производившийся до 1975 года.

Биография этого автомобиля началась в 1937 году, когда Горьковскому автозаводу имени Молотова поручили разработать замену морально устаревшей полуторке. Необходимость в замене полуторки назрела уже давно. Ее органические недостатки – малая надежность рамы, подвески, передней оси, карданной передачи, рулевого механизма – не поддавались никаким исправлениям, поэтому для грузовика требовалось огромное количество запчастей. Такая ломкость была следствием маркетинговой политики Генри Форда, грузовик которого Форд АА был прототипом полуторки. Форд устанавливал на готовый автомобиль такую цену, которая едва перекрывала себестоимость. Зато на запчастях он получал в 2,5 раза бóльшую прибыль, чем на готовых автомобилях.

Работы над перспективным автомобилем возобновились в 1943, но опыт войны, наличие перед глазами трофейной и союзнической техники внесли в конструкцию существенные коррективы. Ведущий конструктор Просвирник радикально перекомпоновал и доработал грузовик, и от довоенного ГАЗ-51, по существу, осталось лишь название.

Прежде всего, изменениям подверглась кабина. Если на машине 1941 года кабина была похожа на кабины тогдашних легковушек, то в 1943 году она стала похожа на уменьшенную кабину Студебекера.

Хотя такая кабина и выглядела по-спартански, по сравнению с кабиной полуторки она была верхом комфорта и эргономики. На приборной доске, в отличие от той же полуторки, в кабине которой имелся лишь примитивный спидометр, в котором вращалась не стрелка, а шкала, присутствовал полный набор приборов, имеющийся и в современных автомобилях. Имелись в салоне даже часы – прямо как в Победе. Лобовое стекло кабины было не просто лобовым, а еще и ветровым – приподнимаясь вверх, оно могло открываться, пропуская в кабину встречный ветер. Кроме того, была разработана необычная для грузовика мягкая подвеска с эффективными амортизаторами. Всё это делалось для того, чтобы шофёр чувствовал себя не ломовым извозчиком, а водителем современного транспортного средства.

Кроме кабины, изменениям подвергся и тормозной привод: вместо первоначально предусмотренных механических тормозов появился гидравлический тормозной цилиндр. Были увеличены и размеры шин, в результате чего вместо предполагавшейся двухтонной грузоподъемности, вес максимального груза достиг 2,5 тонн.

История этого мотора началась еще в 1928 году, когда в США был разработан шестицилиндровый нижнеклапанный двигатель «Додж-Д5». Двигатель развивал довольно большую по тому времени удельную мощность 22-24 л.с./литр и был при этом фантастически надёжен. Тогда, в двадцать восьмом, в двигателе были применены такие технические новшества, как сменные биметаллические вкладыши подшипников коленчатого вала, термостат в системе охлаждения, 100%-ная фильтрация масла, вставные жароупорные седла выпускных клапанов, система вентиляции картера, автомат опережения зажигания, оксидированные поршни, плавающий маслоприемник. Двигатель был очень технологичным, и для изготовления его деталей нигде, за исключением поршней, не использовались цветные металлы.

Додж-Д5 имел цилиндры диаметром 3¼ дюйма (82,55 мм), ход поршня составлял 4 и 3/8 дюйма (111,1 мм), а его рабочий объем равнялся 3560 куб. см.

В 1937 году главный конструктор ГАЗа Андрей Липгарт выехал в США для выбора прототипа нового ГАЗовского двигателя, который предполагалось поставить на модернизированную «эмку». Сравнив множество образцов, он остановил выбор именно на Д5. В Союзе двигатель переделали под метрические размеры. Диаметр цилиндра округлили до 82 мм, а ход поршня – до 110. В результате рабочий объем сократился до 3485 куб. см. Степень же сжатия, наоборот, увеличили с 5,6 до 6,5 единиц, в результате чего, мощность двигателя повысилась с 76 до 85 л.с. Именно в таком виде мотор и установили на «эмку», назвав эту модификацию ГАЗ-11-73. Такой же двигатель устанавливали и на ее полноприводной вариант ГАЗ-61

Однако на ГАЗ-51 был установлен его дефорсированный вариант, развивавший лишь 70 л.с. Степень сжатия в нем оставили американскую, чтобы вместо 66-го бензина можно было использовать 56-й.

Уже в конце 1945 года выпустили установочную партию в два десятка машин, а в 1946 году, еще до завершения испытаний, было выпущено 3136 серийных грузовиков.

По производительности ГАЗ-51 значительно превосходил не только полуторку, но даже и ЗиС-5, расходуя при этом топлива на 28% меньше, чем полуторка и на 36% меньше, чем ЗиС-5.

В 1955 году автомобиль подвергся модернизации, после которой получил индекс ГАЗ-51А, дисковый стояночный тормоз, а год спустя стал длиннее и выше кузов, имевший теперь три откидных борта.

За короткий срок ГАЗ-51 стал самым распространённым автомобилем в Стране Советов. В 1958 годовой выпуск ГАЗ-51 достиг апогея – 173 тысячи штук, но в том же году появился ГАЗ-52 , и выпуск Газона стал сокращаться. Последний ГАЗ-51А сошел с конвейера 2 апреля 1975 года и был отправлен в заводской музей. Общий тираж Газонов составил 3 481 033 единицы. По советской лицензии ГАЗ-51 выпускался в Польше, а в Северной Корее он, говорят, выпускается до сих пор.

Кроме того, шасси грузовика ГАЗ-51 было использовано для создания автобусов КАвЗ-651 и ПАЗ-652.

ГАЗ-51 до войны предполагалось выпускать вот таким.

ГАЗ-51 до войны предполагалось выпускать вот таким.

Мебельные фургоны Т-246 на шасси ГАЗ-51А строились с 1959 по 1972 годы опытными заводами Главмосавтотранса

Мебельные фургоны Т-246 на шасси ГАЗ-51А строились с 1959 по 1972 годы опытными заводами Главмосавтотранса ГАЗ-51Н, захваченный американцами в Корее и превращённый ими в автодрезину.

ГАЗ-51Н, захваченный американцами в Корее и превращённый ими в автодрезину. ГАЗ-51 широко использовался в Советской Армии: специально для перевозки солдат была создана модификация ГАЗ-51Н, с решетчатым кузовом с сиденьями вдоль бортов и дополнительным 105-литровым топливным баком. Крыша кабины у этой модификации зачастую была брезентовой.

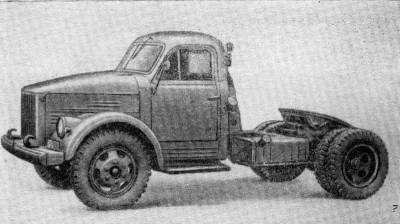

ГАЗ-51 широко использовался в Советской Армии: специально для перевозки солдат была создана модификация ГАЗ-51Н, с решетчатым кузовом с сиденьями вдоль бортов и дополнительным 105-литровым топливным баком. Крыша кабины у этой модификации зачастую была брезентовой. ГАЗ-51П — седельный тягач, серийное производство 1956—1975.

ГАЗ-51П — седельный тягач, серийное производство 1956—1975.

ГЗА-653, ПАЗ-653 — санитарный автомобиль для перевозки в специальном кузове 4-х больных на носилках или 13 сидячих (плюс санитар в кабине), выпускался на Горьковском заводе автобусов (ГЗА) в 1947—1949, на Павловском автобусном заводе (ПАЗ) в 1950—1956.

ГЗА-653, ПАЗ-653 — санитарный автомобиль для перевозки в специальном кузове 4-х больных на носилках или 13 сидячих (плюс санитар в кабине), выпускался на Горьковском заводе автобусов (ГЗА) в 1947—1949, на Павловском автобусном заводе (ПАЗ) в 1950—1956.

ГАЗ-93 – самосвал, созданный на базе ГАЗ-51

ГАЗ-93 – самосвал, созданный на базе ГАЗ-51

fishki.net

ГАЗ-51П и ГАЗ-51А

Михаил Соколов

Михаил СоколовФото из архива автора и с сайта rcforum.ru

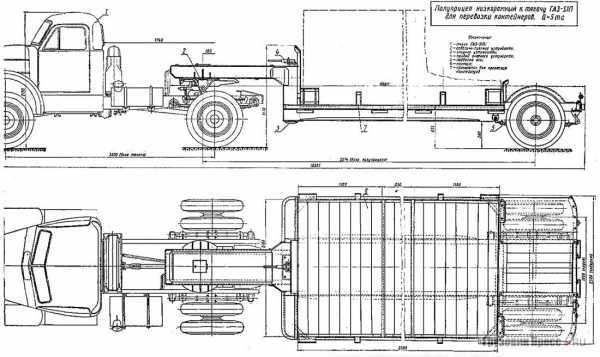

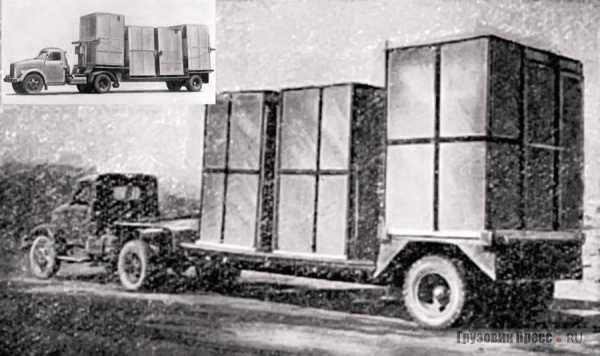

Наряду с бортовыми полуприцепами и полуприцепами-фургонами седельные тягачи ГАЗ-51П и переоборудованные из ГАЗ-51А широко применялись и с другими типами полуприцепов. Например, большое распространение получили низкорамные контейнеровозы, конструкция которых изначально родилась вовсе не в автопромовских КБ, а представляла собой самодеятельное творчество АТП.

В 1950-х годах в СССР получили широкое распространение контейнерные перевозки. Этому способствовали и лучшая сохранность грузов, и упрощение процесса их приема-сдачи, и механизация погрузочно-разгрузочных работ, и резкое снижение транспортных расходов. Отечественные универсальные металлические бескаркасные контейнеры стали активно применять как в автомобильных перевозках (на малые расстояния), так и в совместных с железной дорогой транспортировках (доставка 2,5-тонных контейнеров до ж/д платформ и от них при доставке на большие расстояния). Однако здесь возникла проблема: перевозка стандартных контейнеров МПС (габаритами 2120х1325х2500 мм, собственным весом 550 кг и полным 2,5 т) обычными грузовиками оказалась не очень производительной (всего 2 контейнера мог везти бортовой ЗИС/ ЗИЛ с прицепом, а ГАЗ-51А – всего один, поставленный по диагонали и закреплённый специальными стяжками), неудобной (частые повреждения бортов и платформы при погрузке-выгрузке) и небезопасной (резкое повышение центра тяжести и опасность опрокидывания). Все эти обстоятельства заставили обратиться к специализированному подвижному составу.

Конструкция автобазы № 32

Особенно бурно контейнерные перевозки развивались в Москве, являвшейся в ту пору безусловным лидером по централизованным перевозкам грузов. Поэтому и идея создания специального полуприцепа-контейнеровоза возникла именно здесь, у группы работников автобазы № 32 треста «Мосавтожелдор». Тягачом был определён ГАЗ-51А. Не «51П», а именно «А» при наличии этих грузовиков, но в силу специфики работы автобазы недостаточно эффективного их использования. Переоборудованные из бортовых «51-х» тягачи получали укороченные раму и базу (задний мост двигали вперёд), одинарную карданную передачу без промежуточной опоры и седельное устройство.

Полуприцеп-контейнеровоз имел оригинальную низкорамную конструкцию и предназначался для перевозки двух контейнеров общим весом 4–5 т, устанавливаемых на платформе максимально вперёд и назад дверьми друг к другу. Длина платформы была рассчитана так, чтобы при необходимости контейнеры, находившиеся на расстоянии 800 мм один от другого, можно было загружать и разгружать без снятия с полуприцепа. Для удобства установки контейнеров в углах платформы приваривали фиксирующие уголки, образовывавшие гнёзда. Вдобавок для большей надёжности при перевозке контейнеры закрепляли стальным тросом диаметром 8–10 мм. Несущей частью полуприцепа была сварная рама, состоявшая из двух продольных швеллеров № 18а, поперечин, бокового пояса, усиливающих угольников и косынок, и закрытая сверху настилом из досок. Шкворень, соединявшийся с седельным устройством тягача, крепился к опорной плите Г-образного хобота (гуська) полуприцепа, приподнятого на 70 мм над рамой. Такая конфигурация в то время была уже не нова и активно применялась на отечественных полуприцепах-тяжеловозах различных производителей и на изготовленных Ленинградским автотрестом полуприцепах для строительных грузов для ЗИС-5 и ГАЗ-51.

Между вертикальными стойками гуська имелось опорное устройство с ручным приводом, обеспечивавшим быструю сцепку и расцепку тягача с полуприцепом. Использовалась задняя ось с рессорами от ГАЗ-51А. Тормозная система с гидровакуумным приводом была аналогична тормозной системе полуприцепа ПАЗ-744, но по предложению рационализаторов автобазы № 32 в неё включили приспособление, герметически перекрывавшее трубопровод с тормозной жидкостью при отцепке полуприцепа и полностью исключавшее её вытекание, а также попадание воздуха в систему.

Полуприцеп оборудовали задним фонарём освещения номерного знака, указателями поворотов и стоп-сигналом. Ввиду небольшой длины такой автопоезд обладал неплохой манёвренностью, позволявшей двигаться по территориям ж/д станций, речных портов, баз и складов. Первый образец такой конструкции был изготовлен в экспериментальном цехе автобазы № 32 в начале 1959 г.

Этот низкорамный полуприцеп (не получивший собственного индекса) имел габаритные размеры 6630х2230х1231 мм, базу 5480 мм, погрузочную высоту 530 мм (без нагрузки – 600 мм) и собственный вес 1550 кг. Размеры гнезда для одного контейнера, образованного фиксирующими уголками, приваренными к углам платформы, составляли 2150х1340 мм. Конструкция полуприцепа соответствовала требованиям, предъявляемым при организации перевозок контейнеров маятниковым способом. Опытная эксплуатация первой партии из 12 полуприцепов в контейнерном отделении станции Москва–Товарная–Бутырская подтвердила ощутимую выгоду новшества. Практика работы показала, что наиболее целесообразно закрепление за каждым тягачом сразу трёх полуприцепов, из которых один находился под погрузкой контейнеров на ж/д станции, второй – в движении и третий – у клиента под разгрузкой. Таким образом, 33 линейных тягача и 3 маневровых (подававших полуприцепы на погрузку и разгрузку на контейнерной площадке и обменных пунктах) вместе со 100 полуприцепами заменяли 90 единиц бортовых ГАЗ-51А или 65 бортовых ЗИЛ-164.

Со временем в автобазу № 32 стали поступать и седельные тягачи ГАЗ-51П, так что необходимость переоборудования бортовых ГАЗ-51А в «седельники» отпала. Что же касается самой конструкции автопоезда, то низкорамные 5-тонные полуприцепы очень быстро завоевали популярность у эксплуатационников «Главмосавтотранса», их стали серийно выпускать на одном из предприятий этого треста для своих АТП. Тому способствовали его неоспоримые преимущества: повышенная грузоподъёмность и эффективное использование тягача; пониженный центр тяжести, улучшавший безопасность перевозок и увеличивавший среднюю скорость движения; возможность проезда под мостами, эстакадами, ЛЭП и т. д.

В конце 1959 г. к производству таких полуприцепов подключился один из заводов «Главмосстроя» (для начавшихся контейнерных перевозок столярных изделий, стекла и др. стройматериалов), а вскоре удачный опыт использования таких низкорамных полуприцепов-контейнеровозов переняли и в других городах страны, изготавливая их своими силами.

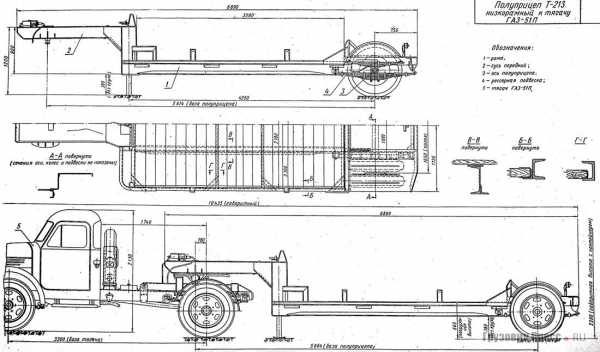

Промышленное продолжение

Потребность в таких полуприцепах в стране оказались достаточно большой, что заставило Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР придать некий официальный статус этому стихийно возникшему виду подвижного состава. В ЦКБ «Минавтотранса» низкорамному полуприцепу-контейнеровозу присвоили свой индекс А-835 и передали его производство на завод № 27 треста ГАРО. В некоторых справочниках тех лет утверждалось, что А-835 был разработан самим ЦКБ, но это не так. На самом деле ЦКБ лишь узаконил чертежи уже существовавшего тогда в сотнях экземпляров безымянного полуприцепа автобазы № 32. Впрочем, индекс А-835 так и не прижился, и в большинстве справочной литературы эту модель продолжали именовать просто как «полуприцеп низкорамный к тягачу ГАЗ-51П грузоподъёмностью 5 т».

С другой стороны, и в «Главмосавтотрансе» тоже предприняли шаги к официальному оформлению разработки подчинённой ему 32-й автобазы. В результате пакет техдокументации после его оформления в ПКБ «Главмосавтотранса» получил индекс Т-213. Здесь надо сказать, что даже изначально в полуприцепах «а ля 32-я автобаза» не было единообразия. Экземпляры разных изготовителей несколько отличались друг от друга конструктивным исполнением (особенно мелких деталей – фиксирующих уголков и т. д.), габаритными размерами (например, высота варьировалась от 1230 до 1570 мм) и весом (1550–1600 кг и более). К тому же в ходе эксплуатации рождались мелкие модернизации, направленные на повышение надёжности и удобства применения автопоездов. Поэтому модель Т-213 можно считать улучшенным вариантом конструкции 32-й автобазы. Низкорамный полуприцеп Т-213 имел габаритные размеры 6890х2300х1390-1430 мм, базу (от моста до шкворня) – 5614 мм, погрузочную высоту без нагрузки – 665 мм и собственный вес 1850–1900 кг.

В строительстве

Здесь необходимо небольшое отступление. В те годы очень бурными темпами развивалась и строительная индустрия, нуждавшаяся в специализированном автотранспорте. Так, стандартное оборудование помещений с использованием воды обычно требовало значительных затрат и времени на установку. Поэтому в типовых многоквартирных домах было целесообразно применять сборные объёмные санитарно-технические кабины высотой на этаж, с полами и потолками, со смонтированными трубопроводами и электропроводкой. Внешне эти сантехнические кабины в упаковке напоминали те же ж/д контейнеры, а по весу были значительно легче последних.

Для перевозки таких сантехкабин представлялось выгодным использование автопоездов с полуприцепами. Такая машина грузоподъёмностью 6,5 т в составе «седельника» на базе раннего ГАЗ-51 и низкорамного полуприцепа была изготовлена по чертежам КБ треста «Ленинградоргстрой» и нашла применение на стройках Ленинграда.

Несущая рама полуприцепа была сделана из швеллеров и поперечин, а передний гусёк и кронштейны для подвески задней оси – из листовой стали. Особенностью конструкции здесь являлось наличие над мостами полуприцепа и тягача вспомогательных грузовых площадок, расположенных выше, чем основная платформа (погрузочная высота 900 мм), что увеличивало эффективность перевозок (такой автопоезд за 1 рейс доставлял 3–4 объёмных сантехнических кабины) и улучшало режим транспортировки за счёт сниженного центра тяжести полуприцепа. Кроме сантехнических кабин этот автопоезд мог перевозить в смешанных вариантах трансформаторные подстанции, стекло в крупной таре, различные контейнеры и т. д. Не удивительно, что и эта безымянная конструкция с большей грузовместимостью оказалась весьма популярной у эксплуатационников и выпускалась затем на некоторых предприятиях различных министерств и ведомств. Мало того, иные производители Т213 и многие АТП модернизировали свои изделия и имевшиеся в наличии полуприцепы путём установки над их мостами аналогичной дополнительной задней площадки.

Дальнейшая модернизация

Тем временем в конце 1960-х конструкция классического контейнеровоза типа Т-213 претерпевает существенные изменения: появляется более широкий гусёк, а округлые крылья (более трудоёмкие в изготовлении) становятся угловатыми трапециевидными. Стандартизируются и прямоугольные упоры, и их количество (по четыре с каждого борта), а «запаска» располагается теперь между крыльями задних колёс. Кроме всего прочего полуприцеп становится цельнометаллическим. Этот комплекс изменений послужил причиной присвоения ему нового индекса. Впрочем о том, имело ли место такое переименование у Т-213 «Главмосавтотранс», точных сведений нет. Зато хорошо известно, что теперь уже ЦКТБ «Минавтотранса» РСФСР такую модернизацию осуществило в виде новой модели с индексом А-402.

Эти полуприцепы серийно выпускали с 1969 г. Их производили Мамонтовский завод треста ГАРО, Льговский завод объединения «Автоспецоборудование» (Курская область), Читинский завод «Автоспец-оборудования», Бесланский завод этого же объединения (с 1974 г.) и многие другие предприятия.

Опорное устройство полуприцепа А-402 с ручным приводом состояло из одной опоры, его устанавливали между стойками передней части. Хотя грузоподъёмность А-402 осталась прежней (5 т), собственная масса увеличилась до 2050 кг. На седельно-сцепное устройство без нагрузки приходилось 665 кг, а на ось полуприцепа – 1385 кг. Полная масса полуприцепа достигала 7050 кг (из них на седельно-сцепное устройство – 2870 кг, а на ось полуприцепа – 4180 кг). Габаритные размеры А-402 составляли 7060х2420х1540-1545 мм, база – 5784 мм, погрузочная высота – 655–695 мм. Сама грузовая платформа имела размеры 3700–3830х2180 мм.

Интересно, что у этой модели полуприцепа-контейнеровоза появились и свои модификации, разработанные тем же ЦКТБ «Минавтотранса» РСФСР. Достаточно вспомнить описанный в прошлой статье полуприцеп-фургон А-401 на таком же низкорамном основании или полуприцеп А-406 с бортовой платформой. Кроме того, и упоминавшийся ранее полуприцеп-таровоз У-44 тоже базировался на шасси полуприцепа-контейнеровоза А-402. Несколько позже появилась и разновидность А-402М большей грузоподъёмности (с задней площадкой). Кроме предприятий-производителей А-402М сооружали из обычных А-402 в автоколонне № 1312 Чувашского автотранспортного управления, в Ивановском ГАТП № 2 и других автохозяйствах.

Надо сказать, что эти полуприцепы-контейнеровозы надолго пережили самих седельных тягачей, под которые когда-то создавались. Выпуск ГАЗ-51П прекратился в 1975 г., но А-402 и его аналоги, выпускавшиеся до начала 1980-х, продолжали работать с «седельниками» на базе ГАЗ-52 и другими тягачами, и встречались на дорогах страны вплоть до начала XXI века, продержавшись в эксплуатации целых четыре десятилетия.

www.gruzovikpress.ru

МИР АВТОМОБИЛЕЙ — ГАЗ-51А

ГАЗ-51А

Грузовой бортовой автомобиль ГАЗ-51А выпускался Горьковским автомобильным заводом с 1955 по 2 апреля 1975 года. С 1946 по 1955 год завод выпускал автомобиль ГАЗ-51, от него ГАЗ-51А отличался новым кузовом с тремя откидными бортами и стояночным тормозом барабанного типа. Кабину оснастили отопителем и обдувом ветрового стекла.

Модификации ГАЗ-51А:

ГАЗ-51Б (1949-1975) — газобаллонный вариант для работы на сжатом газе. Выпускался на базе ГАЗ-51, затем на базе ГАЗ-51А без смены индекса.

ГАЗ-51Л (1953-1975)— модификация с усиленным шасси, грузоподъёмность 3 тонны.

ГАЗ-51И (1956-1975) — шасси для автобусов, а также автомобиль для обучения вождению со сдвоенной кабиной.

ГАЗ-51ИУ — шасси для автобусов в экспортном исполнении.

ГАЗ-51ИЮ — шасси для автобусов в экспортном тропическом исполнении.

ГАЗ-51АУ (1956-1975) — экспортный вариант, для стран с умеренным климатом.

ГАЗ-51В (1956-1975) — экспортный, грузоподъёмностью 3500 кг. Двигатель с форкамерно-факельным зажиганием от ГАЗ-51Ф (мощность 78 л.с.). Размер шин 8,25-20.

ГАЗ-51Ю — экспортный для стран с тропическим климатом.

ГАЗ-51Ж (1954-1975) — газобаллонный вариант для работы на сжиженном газе.

ГАЗ-51ЖУ — экспортный газобаллонный вариант для работы на сжиженном газе.

ГАЗ-51Р (1956-1975) — грузопассажирское такси с высокими бортами и тентом.

ГАЗ-51РУ (1956-1975) — экспортный вариант ГАЗ-51Р.

ГАЗ-51Т (1956-1975) — грузовое такси.

ГАЗ-51П (1956-1975) — седельный тягач, с укороченной рамой, дополнительным бензобаком, гидровакуумным усилителем тормозов и выводом для тормозов полуприцепа.

ГАЗ-51ПУ (1956-1975) — экспортный вариант ГАЗ-51П.

ГАЗ-51ПЮ (1956-1975) — экспортный тропический вариант ГАЗ-51П.

ГАЗ-51Н (1948-1975) — автомобиль для армии с двумя бензобаками, кузовом от ГАЗ-63 с высокими бортами и сиденьями вдоль боковых бортов.

ГАЗ-51НУ (1949-1975) — экспортный вариант ГАЗ-51Н, для стран с умеренным климатом.

ГАЗ-51С (1956-1975) — автомобиль для сельского хозяйства с двумя бензобаками.

ГАЗ-51СЭ (1956-1975) — вариант ГАЗ-51С с экранированным электрооборудованием.

ГАЗ-51Д (1958-1966) — специальное шасси с укороченной рамой для производства самосвалов ГАЗ-93А, ГАЗ-93Б и САЗ-2500. Поставлялись на Саранский завод самосвалов (САЗ).

ГАЗ-51ДУ (1958-1966) — специальное шасси с укороченной рамой для производства самосвалов ГАЗ-93АЭ в экспортном варианте, поставлялись на Саранский завод автосамосвалов (САЗ).

ГАЗ-51ДЮ (1958-1966) — специальное шасси с укороченной рамой для производства самосвалов ГАЗ-93В в экспортном тропическом исполнении.

ГАЗ-51Ф (1955) — автомобиль с опытным двигателем с форкамерно-факельным зажиганием.

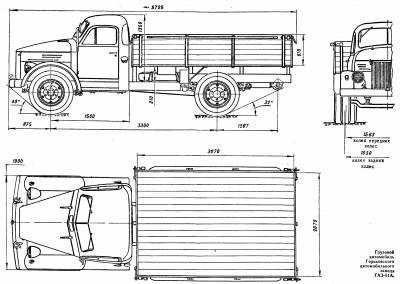

Технические характеристики:

Кузов — деревянная платформа с тремя открывающимися бортами.

Кабина — двухместная.

Колёсная формула 4х2, ведущие колёса задние.

Длина 5725 мм.

Ширина 2280 мм.

Высота 2130 мм.

База 3300 мм.

Передний свес 875 мм.

Колея спереди/сзади 1585/1650 мм.

Погрузочная высота 1200 мм.

Размеры платформы:

длина 3070 мм.

ширина 2070 мм.

высота бортов 610 мм.

Грузоподъёмность 2500 кг. (по грунту 2000 кг.)

Общая масса буксируемого прицепа 3500 кг.

Снаряженная масса 2710 кг.

на переднюю ось 1300 кг.

на заднюю ось 1410 кг.

Полная масса 5350 кг.

на переднюю ось 1600 кг.

на заднюю ось 3750 кг.

Дорожные просветы:

под передней осью 305 мм.

под задней осью 245 мм.

Радиус поворота 8,1 м.

Максимальная скорость 70 км/час

Контрольный расход топлива при скорости 40 км/час 20 л/100 км

Двигатель ГАЗ-51: карбюраторный, рядный, 4-тактный, нижнеклапанный.

Число цилиндров 6

Число клапанов 12

Диаметр цилиндра и ход поршня 82,0х110,0 мм.

Рабочий объём 3485 см³

Порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4

Степень сжатия 6,2

Максимальная мощность 70 л.с. при 2800 об/мин

Максимальный крутящий момент 20,5 кгс*м (201 Н*м) при 1500-1700 об/мин

Карбюратор К-22Г

Электрооборудование 12 В

Аккумуляторная батарея 3СТ-70 2 шт.

Генератор Г-108Г, 20 А, 250 Вт.

Реле-регулятор РР-24Г

Стартер СТ-8, 1,3 л.с.

Прерыватель-распределитель Р-20

Свечи зажигания М-12У

Сцепление однодисковое, сухое.

Коробка передач 4-ступенчатая.

Передаточные числа:

коробки передач 6,40; 3,09; 1,69; 1,00; з.х. — 7,82.

главной передачи 6,67 (40 и 6 зубьев).

Число колёс 6+1

Размер шин 7,50-20 или 200-20

Рабочие тормоза барабанные на все колёса с гидравлическим приводом.

Ручной тормоз барабанный на трансмиссию с механическим приводом.

Рулевой механизм: глобоидальный червяк и двухгребневый ролик, передаточное число 20,5.

Передняя подвеска на двух продольных полуэллиптических рессорах; амортизаторы гидравлические, двухстороннего действия.

Задняя подвеска на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами.

Топливный бак 90 л.

Топливо бензин А-66.

miravtomobiley.ucoz.ru

Фото Газ 51 (35 картинок) ⭐ Забавник

ГАЗ-51 — грузовой автомобиль советского типа грузоподъёмностью 2,5 т. Первые опытные образцы с индексом ГАЗ-51 были сделаны перед Великой Отечественной войной. Мы сделали подборку фото данного автомобиля.

Советский автопром

Газ 51 в плохом состоянии

Газ 51 в Германии

Как будто только с завода

Как это было раньше

Газ 51 в идеальном состоянии

Тюнинг автомобиля

В Польше

Зеленый Газ 51

Фото Газ 51

Черно белое фото

Газ 51 на траве

Грузовой автомобиль

Газ 51 использовали в военных целях

Фото грузового Газ 51

Газ 51

Припаркованный Газ 51

Тюнинг Газ 51

Ваша оценка очень важна: Загрузка…zabavnik.club