Флоэма | это… Что такое Флоэма?

Поперечный срез стебля льна:

1. рыхлая сердцевина,

2. протоксилема,

3. ксилема,

4. флоэма,

5. склеренхима,

6. перидерма,

7. эпидерма

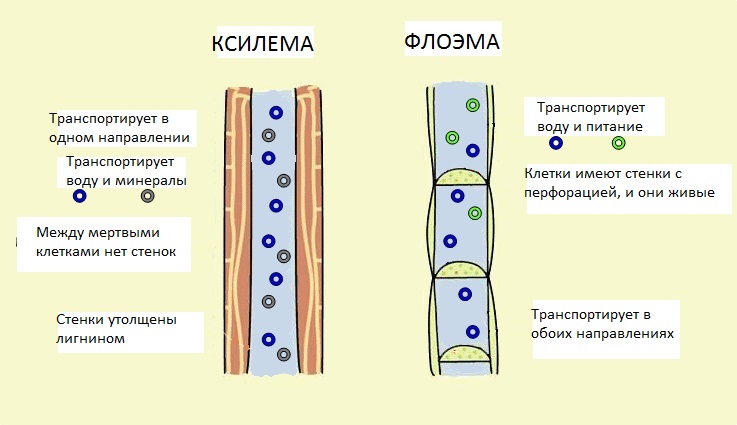

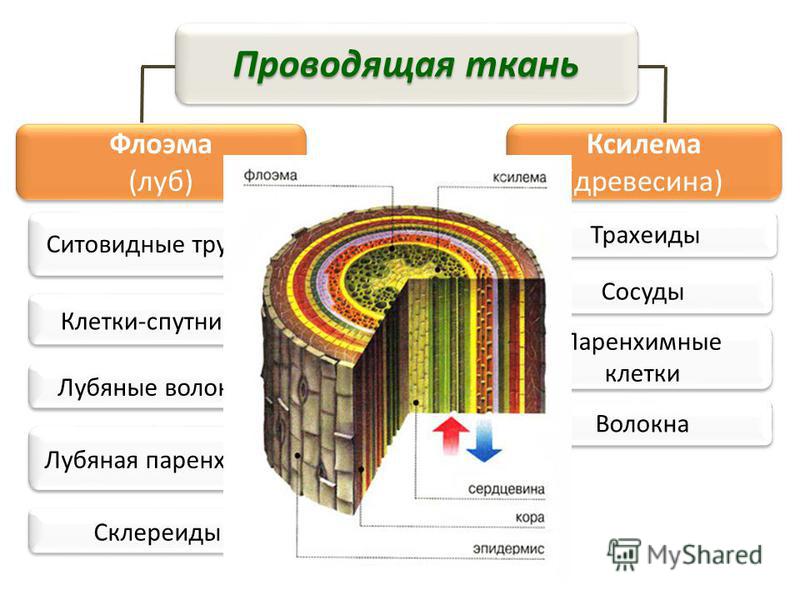

Флоэ́ма (от греч. φλοῦς — кора) — то же, что и луб — проводящая ткань сосудистых растений, по которой происходит транспорт продуктов фотосинтеза к частям растения, где происходит их использование (подземные части, конусы нарастания) или накопление (зреющие семена, плоды). Вместе с ксилемой (древесиной), обеспечивающей транспорт воды и минеральных солей, образует проводящие пучки.

Содержание

|

Морфология

В стеблях большинства растений флоэма располагается снаружи по отношению к ксилеме, a листьях — обращена к нижней стороне жилок листовой пластинки, в проводящих пучках корней тяжи флоэмы и ксилемы чередуются.

По своему происхождению флоэма делится на первичную, дифференциирующуюся из прокамбия и вторичную, дифференциирующуюся из камбия. Первичная флоэма, в свою очередь, подразделяется на протофлоэму и метафлоэму, в отличие от вторичной флоэмы, у первичной отсутствуют сердцевинные лучи.

Клеточный состав и первичной, и вторичной флоэмы одинаков; они состоят из нескольких типов клеток различной морфологии, выполняющих различные функции:

- Ситовидные элементы (ситовидные клетки, ситовидные трубки и клетки-спутницы), обеспечивающие основной транспорт

- Склеренхимные элементы (склереиды и волокна), выполняющие опорную функцию

- Паренхимные элементы (паренхимные клетки), обеспечивающие ближний радиальный транспорт

Ситовидные элементы являются высокоспециализированными клетками, обеспечивающими флоэмный транспорт ассимилятов. Их особенностью, благодаря которой они получили своё название, являются ситовидные поля (или ситовидные пластинки у покрытосеменных растений), являющихся скоплением специализированных пор в клеточной стенке.

Канал поры ситовидного элемента выстлан полисахаридом каллозой, которая у многих растений образует валик у отверстия канала, каллоза накапливается в течение жизни ситовидного элемента.

Ситовидные элементы споровых (хвощей, плаунов, папоротников) и голосеменных растений представлены ситовидными клетками, эти клетки вытянуты в длину, ситовидные поля разбросаны по боковым стенкам.

Флоэмный транспорт

Флоэмный сок представляет собой раствор углеводов (у древесных растений — преимущественно сахарозы), являющихся продуктами фотосинтеза, в достаточно высокой концентрации — 0,2—0,7 моль/литр (7—25 %), а также других ассимилятов и метаболитов (аминокислот и фитогормонов) в значительно более низких концентрациях. Скорость транспорта может достигать 20 м/час, что превышает скорости диффузии.

В отличие от ксилемы, где перемещение содержимого происходит в одном направлении — вверх от корней к листьям, флоэмный транспорт происходит от органов-доноров, в которых происходит фотосинтез к акцепторам — органам или областям, в которых продукты фотосинтеза потребляются или запасаются. Интенсивное потребление ассимилятов происходит в корнях, верхушках побегов, формирующихся листьях, репродуктивных органах; у многих видов растений есть специальные органы запасания — луковицы, клубни и корневища, выступающие в качестве акцепторов.

Эксперименты с радиоактивными метками (14C) показали, что транспорт от донора — например, подкормленного меткой листа — происходит к ближайшим акцепторам, то есть нижние листья обеспечивают углеводами корни, листья побега, расположенные рядом с плодами — плоды и т. п. Следует отметить, что флоэмный транспорт является двусторонним: так, органы запасания могут в зависимости от фазы вегетации выступать как в качестве акцептора — при накоплении крахмала, синтезирующегося из углеводов, поставляемых листьями в конце вегетационного периода — так и в качестве донора при расщеплении запасённого крахмала на углеводы, идущие на построение молодых листьев в начале периода вегетации.

п. Следует отметить, что флоэмный транспорт является двусторонним: так, органы запасания могут в зависимости от фазы вегетации выступать как в качестве акцептора — при накоплении крахмала, синтезирующегося из углеводов, поставляемых листьями в конце вегетационного периода — так и в качестве донора при расщеплении запасённого крахмала на углеводы, идущие на построение молодых листьев в начале периода вегетации.

См. также

- Апопласт

- Симпласт

- Плазмодесмы

Литература

- Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р. Жизнь зелёного растения. — М., Мир, 1983.

- Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3 т. — М., Мир, 2004.

Ссылки

- Флоэма — статья из Большой советской энциклопедии (Проверено 16 февраля 2012)

Проводящие ткани. Флоэма

Высшее растение представляет собой сложный организм с четкой дифференциацией тканей и специализацией органов, выполняющих различные жизненно важные функции.

При этом специализированные органы часто удалены друг от друга на значительное. расстояние. Например, фотосинтез происходит главным образом в листьях, поглощение воды и минеральных веществ — в корнях, отложение запасных питательных веществ — в особых запасающих тканях.

Основным условием нормальной жизнедеятельности растения является существование специального аппарата передвижения продуктов метаболизма от одного органа к другому. Передача веществ на большие расстояния осуществляется в растении достаточно экономично и с большой скоростью по специализированным проводящим тканям — флоэме и ксилеме.

Флоэма — ткань, главная функция которой состоит в проведении пластических веществ (нисходящий ток).

Ксилема — ткань, проводящая воду и растворенные в ней вещества (восходящий ток). Обычно обе проводящие ткани объединяются во флоэмно-ксилемные пучки, совокупность которых составляет проводящую систему растения.

Флоэма — сложная ткань, включающая различные по структуре и функциональному значению анатомические элементы. Основным элементом флоэмы являются ситовидные трубки.

Основным элементом флоэмы являются ситовидные трубки.

Каждая ситовидная трубка состоит из ряда отдельных клеток, соединенных между собой поперечными стенками. Такие трубки обычно тянутся вдоль продольной оси органа, но есть и поперечно идущие ситовидные трубки, входящие в состав анастомозов, тянущихся от одного продольно расположенного сосудисто-волокнистого пучка к другому. Оболочки ситовидных трубок целлюлозные. Лишь к концу вегетации растения некоторые ситовидные трубки одревесневают. В полостях ситовидных трубок весьма долго сохраняется живой протопласт в виде пристенного слоя. Ядро в зрелых ситовидных трубках отсутствует.

Протопласты ситовидных трубок содержат ряд включений. В некоторых ситовидных трубках находили пластиды и митохондрии. Ситовидные трубки предназначены преимущественно для проведения пластических веществ. Особенно важна их роль в проведения азотсодержащих веществ, служащих для построения белков.

Клетки-членики ситовидных трубок живут сравнительно недолго. Как показали электронно-микроскопические исследования, в их протопласте в процессе дифференциации наблюдаются постепенные структурные изменения. В прокамбиальной или камбиальной (меристематической) стадии протопласт молодого ситовидного элемента обладает тонкой структурой, типичной для нормальной клетки. Однако уже на довольно ранней стадии дифференциации в нем происходит заметное разрыхление (разжижение) цитоплазмы. Затем ядро и тонопласт разрушаются, а вакуоля наполняется тонкофибриллярными структурами. Несмотря на отсутствие тонопласта, отделяющего цитоплазму от клеточного сока, митохондрии и пластиды остаются в постенном слое и обычно сохраняются во взрослых ситовидных трубках. Эндоплазматическая сеть и диктиосомы в дифференцированных ситовидных элементах покрытосеменных распадаются на многочисленные пузырьки и теряют свою структуру. У голосеменных эндоплазматическая сеть может некоторое время сохраняться в полостях дифференцированных ситовидных клеток, но в конце концов также разрушается.

Как показали электронно-микроскопические исследования, в их протопласте в процессе дифференциации наблюдаются постепенные структурные изменения. В прокамбиальной или камбиальной (меристематической) стадии протопласт молодого ситовидного элемента обладает тонкой структурой, типичной для нормальной клетки. Однако уже на довольно ранней стадии дифференциации в нем происходит заметное разрыхление (разжижение) цитоплазмы. Затем ядро и тонопласт разрушаются, а вакуоля наполняется тонкофибриллярными структурами. Несмотря на отсутствие тонопласта, отделяющего цитоплазму от клеточного сока, митохондрии и пластиды остаются в постенном слое и обычно сохраняются во взрослых ситовидных трубках. Эндоплазматическая сеть и диктиосомы в дифференцированных ситовидных элементах покрытосеменных распадаются на многочисленные пузырьки и теряют свою структуру. У голосеменных эндоплазматическая сеть может некоторое время сохраняться в полостях дифференцированных ситовидных клеток, но в конце концов также разрушается.

Наиболее своеобразной особенностью ситовидных трубок является строение их поперечных стенок, испещренных многочисленными мелкими перфорациями наподобие сита, откуда и сами клетки получили название ситовидных, а поперечные стенки с ситами — ситовидных пластинок. Перфорации обеспечивают непрерывность протопластов элементов ситовидных трубок. Эта непрерывность была показана с помощью электронного микроскопа. Осенью ситовидные пластинки в большинстве случаев затягиваются особым веществом, называемым каллозой. В некоторых ситовидных трубках каллоза закупоривает сита окончательно, а в большинстве трубок она к весне растворяется, открывая сообщение между отдельными члениками.

Ситовидные участки имеются и на продольных стенках. Строение и функция сит на продольных стенках такие же, как и на поперечных. Так как продольные стенки оболочек ситовидных трубок имеют более обширную площадь, чем поперечные, то сита на продольных стенках не занимают всей их поверхности, а собраны в группы, называемые ситовидными полями.

Ситовидные трубки функционально связаны с другими специализированными элементами флоэмы — клетками-спутниками. Ситовидная трубка происходит из той же инициальной клетки, что и сопровождающая ее клетка-спутник.

Инициальная клетка делится продольной перегородкой на две клетки неодинакового диаметра. Более крупная из дочерних клеток дифференцируется как ситовидная трубка, а более мелкая несколько раз делится в поперечном направлении и образует цепочку клеток-спутников. В этих клетках полностью сохраняется живой протопласт с ядрами. Оболочки этих клеток, примыкающие к ситовидным трубкам, тонкие, целлюлозные и имеют простые поры. Связь ситовидных трубок со спутниками настолько прочная, что они не отделяются друг от друга даже при мацерации.

Присутствие в клетках-спутниках ядер и цитоплазмы, а также тесная связь этих клеток с ситовидными трубками, в значительной степени утративших эти атрибуты самостоятельной живой системы, указывают на активную роль спутников в метаболизме флоэмы. Предполагают, что в спутниках с особой интенсивностью вырабатываются различные ферменты, которые передаются в ситовидные трубки.

Предполагают, что в спутниках с особой интенсивностью вырабатываются различные ферменты, которые передаются в ситовидные трубки.

Ситовидные трубки и спутники соприкасаются не только между собой, но и с клетками лубяной паренхимы. Связь с этими клетками также обеспечивается посредством простых пор. Простые поры, соединяющие продольные стенки ситовидных трубок с паренхимой, собраны группами и со стороны ситовидных трубок вполне напоминают ситовидные пластинки. Клетки паренхимы, соприкасающиеся с ситовидными трубками, более или менее удлинены. Они располагаются среди ситовидных элементов без какого-либо определенного порядка. Эта паренхима называется лубяной. Оболочки таких клеток целлюлозные, тонкие, протопласт содержит ряд пластических веществ, периодически накапливающихся или переходящих в растворенное состояние, как во всякой живой и вполне жизнедеятельной клетке.

У некоторых растений группы ситовидных трубок с клетками-спутниками и лубяной паренхимой перемежаются с группами лубяных волокон. Такая структура особенно характерна для древесных растений (виноградная лоза, липа и др.). Весь комплекс анатомических элементов, состоящий из ситовидных трубок и примыкающих к ним клеток, называется мягким лубом, а пучки лубяных волокон — твердым лубом. Лубяные волокна, как уже говорилось, часто одревесневают и притом весьма рано, элементы же мягкого луба или совсем не одревесневают, или же одревесневают лишь старые элементы (у растения, кончающего свою вегетацию).

Такая структура особенно характерна для древесных растений (виноградная лоза, липа и др.). Весь комплекс анатомических элементов, состоящий из ситовидных трубок и примыкающих к ним клеток, называется мягким лубом, а пучки лубяных волокон — твердым лубом. Лубяные волокна, как уже говорилось, часто одревесневают и притом весьма рано, элементы же мягкого луба или совсем не одревесневают, или же одревесневают лишь старые элементы (у растения, кончающего свою вегетацию).

Ситовидные трубки не у всех растений хорошо развиты. Особенно широкими ситовидными трубками с ясно выраженной перфорацией отличаются лианы и вообще растения с вьющимися и цепляющимися побегами (тыква, виноградная лоза, глициния) и водные растения (водяной орех, водяная лилия и др.). У многих растений ситовидные трубки очень узкие, перфорации выражены слабо (картофель, лен и др.).

Продолжительность существования ситовидных трубок у различных растений различна и колеблется от одного вегетационного периода до нескольких лет. В общем же ситовидные трубки, лишенные ядер, недолговечны. Срок существования каждой клетки (членика) ситовидной трубки тесно связан с сохранностью ее живого содержимого — протопласта. С разрушением протопласта оболочка каждой клетки ситовидной трубки может одревесневать и сохраняться или же сдавливаться соседними живыми паренхимными клетками. В последнем случае происходит облитерация ситовидной трубки, и она становится трудно различимой.

В общем же ситовидные трубки, лишенные ядер, недолговечны. Срок существования каждой клетки (членика) ситовидной трубки тесно связан с сохранностью ее живого содержимого — протопласта. С разрушением протопласта оболочка каждой клетки ситовидной трубки может одревесневать и сохраняться или же сдавливаться соседними живыми паренхимными клетками. В последнем случае происходит облитерация ситовидной трубки, и она становится трудно различимой.

В редких случаях паренхимные клетки образуют сосочковидные выросты в полость ситовидной трубки. Эти выросты, называемые тиллами, закупоривают ситовидную трубку. Образование тилл в ситовидных трубках можно наблюдать у виноградной лозы в месте срастания привоя и подвоя, причем тиллы в данных случаях имеют неодревесневшие оболочки. Хорошо и часто тиллы развиваются в сосудах.

В общих чертах строение ситовидных трубок у всех растений одинаково, но в деталях имеются различия. Прежде всего, у разных растений различен просвет ситовидных трубок, размеры перфораций и ситовидных полей, составленных из них, очертания ситовидных полей как на поперечных, так и на продольных стенках, и само распределение полей, неодинаковы также толщина оболочек, степень развития каллозы. У голосеменных и папоротникообразных флоэмные элементы имеют ситовидные пластинки только на продольных стенках. Они называются ситовидными клетками.

У голосеменных и папоротникообразных флоэмные элементы имеют ситовидные пластинки только на продольных стенках. Они называются ситовидными клетками.

Даже в одном и том же растении, например, в стеблях виноградной лозы, не все ситовидные трубки построены одинаково. Часть из них не имеет клеток-спутников. Ситовидные трубки, возникшие в начале формирования побега, т. е. первичного происхождения, имеют ситовидные участки только на поперечных стенках, а у ситовидных трубок, возникших позднее (вторичного происхождения), они возникают и на продольных стенках. Тиллы образуются лишь в полостях ситовидных трубок вторичного происхождения. Ситовидные трубки первичного происхождения относительно скоро облитерируются и в дальнейшем, если участок коры, содержащий эти трубки, сохраняется на растении живым, окончательно исчезают, растворяясь соответствующими ферментами.

Ситчатый элемент | Описание, флоэма, типы, значение и факты

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории.

- Студенческий портал

Britannica — лучший ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Спасение Земли

- SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полета на Луну до управления космосом — мы изучаем широкий спектр тем, которые питают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Связанный контент

Флоэма — определение, функция и структура

Флоэма Определение

Флоэма представляет собой сложную ткань, которая действует как транспортная система для растворимых органических соединений в сосудистых растениях .

Флоэма состоит из живой ткани, которая использует тургорное давление и энергию в форме АТФ для активной транспортировки сахаров к органам растений, таким как плоды, цветы, почки и корни; другой материал, из которого состоит транспортная система сосудистых растений, ксилема перемещает воду и минеральные вещества от корня и состоит из неживого материала.

Функция флоэмы

Через систему транслокации флоэма перемещает фотоассимиляты , в основном в виде сахарозных сахаров и белков, из листьев, где они вырабатываются в результате фотосинтеза , в остальные части растения.

Сахара перемещаются из источника, обычно листьев, во флоэму посредством активного транспорта . Следующий шаг, перемещение фотоассимилятов, объясняется гипотезой напорного потока .

При высокой концентрации органического вещества (в данном случае сахара) внутри клеток создается осмотический градиент . Вода пассивно вытягивается из соседней ксилемы по градиенту для создания раствора сахара и высокого тургорного давления во флоэме. Высокое тургорное давление заставляет воду и сахара перемещаться по трубкам флоэмы в «поглотительные ткани» (например, корни, растущие кончики стеблей и листьев, цветы и плоды).

Вода пассивно вытягивается из соседней ксилемы по градиенту для создания раствора сахара и высокого тургорного давления во флоэме. Высокое тургорное давление заставляет воду и сахара перемещаться по трубкам флоэмы в «поглотительные ткани» (например, корни, растущие кончики стеблей и листьев, цветы и плоды).

Когда в раковину поступает сахарный раствор, сахар используется для роста и других процессов. По мере снижения концентрации сахаров в растворе снижается и количество притока воды из ксилемы; это приводит к низкому давлению во флоэме в раковине. Там, где есть участки высокого и низкого давления, фотоассимиляты и вода последовательно перемещаются по растению в обоих направлениях.

Структура флоэмы

Структура флоэмы состоит из нескольких компонентов. Каждый из компонентов работает вместе, чтобы облегчить перенос сахаров и аминокислот из источника в ткани, где они потребляются или хранятся.

Клетки флоэмыСитовидные элементы

Ситовидные элементы представляют собой удлиненные узкие клетки, которые соединены вместе, образуя ситовидную трубчатую структуру флоэмы. Клетки ситовидного элемента являются наиболее узкоспециализированным типом клеток растений. Они уникальны тем, что не содержат ядра в зрелом возрасте, а также не имеют органелл , таких как рибосомы , цитозоль и аппарат Гольджи , максимально увеличивая доступное пространство для перемещения материалов.

Клетки ситовидного элемента являются наиболее узкоспециализированным типом клеток растений. Они уникальны тем, что не содержат ядра в зрелом возрасте, а также не имеют органелл , таких как рибосомы , цитозоль и аппарат Гольджи , максимально увеличивая доступное пространство для перемещения материалов.

Существует два основных типа ситовидных элементов: «ситовидные элементы», встречающиеся у покрытосеменных растений , и более примитивные «ситовидные клетки», встречающиеся у голосеменных растений ; оба происходят из общей формы «материнской клетки».

Ситовидные пластины

На соединениях между ситовидными ячейками расположены ситовидные пластинки , которые модифицированы плазмодесмами . Ситовидные пластинки представляют собой относительно большие тонкие участки пор, которые облегчают обмен веществ между ячейками элемента.

Ситчатые пластинки также действуют как барьер, предотвращающий потерю сока при надрезе или повреждении флоэмы, часто насекомыми или травоядными животными. После повреждения уникальный белок под названием «P-белок» (белок флоэмы), который образуется в ситовидном элементе, высвобождается из своего якоря и накапливается, образуя «сгусток» на порах ситовидной пластины и предотвращая потерю сока в месте повреждения.

После повреждения уникальный белок под названием «P-белок» (белок флоэмы), который образуется в ситовидном элементе, высвобождается из своего якоря и накапливается, образуя «сгусток» на порах ситовидной пластины и предотвращая потерю сока в месте повреждения.

У голосеменных ситовидные элементы имеют более примитивные черты, чем у покрытосеменных, и вместо ситовидных пластин имеют многочисленные поры на суженном конце клеточных стенок, через которые материал может проходить напрямую.

Клетки-компаньоны

Каждая клетка ситовидного элемента обычно тесно связана с «клеткой-компаньоном» у покрытосеменных растений и белковой клеткой или «клеткой Страсбургера» у голосеменных растений.

Клетки-компаньоны имеют ядро, упакованы с плотной цитоплазмой содержат много рибосом и много митохондрий . Это означает, что клетки-компаньоны способны осуществлять 90–139 метаболические реакции 90–140 и другие клеточные функции, которые не может выполнять ситовидный элемент, поскольку у него отсутствуют соответствующие органеллы. Таким образом, ситовидные элементы зависят от клеток-компаньонов в своем функционировании и выживании.

Таким образом, ситовидные элементы зависят от клеток-компаньонов в своем функционировании и выживании.

Ситовидная трубка и клетки-компаньоны соединены плазмодесмой, микроскопическим каналом, соединяющим цитоплазму клеток, что позволяет переносить сахарозу, белки и другие молекулы к ситовидным элементам. Таким образом, клетки-компаньоны отвечают за транспортировку веществ вокруг растения и к тканям стока, а также за загрузку ситовидных трубок продуктами фотосинтеза и разгрузку в тканях стока. Кроме того, клетки-компаньоны генерируют и передают сигналы, такие как защитные сигналы и фитогормоны, которые транспортируются через флоэму к поглотительным органам.

Паренхима

Паренхима представляет собой совокупность клеток, которая составляет «наполнитель» растительных тканей. У них тонкие, но гибкие стенки из целлюлозы . Основной функцией паренхимы во флоэме является хранение крахмала, жиров и белков, а также дубильных веществ и смол в некоторых растениях.

Склеренхима

Склеренхима является основной поддерживающей тканью флоэмы, которая обеспечивает жесткость и прочность растения. Склеренхима бывает двух видов: волокна и склероиды; оба характеризуются толстой вторичной клеточной стенкой и обычно погибают по достижении зрелости.

Лубяные волокна, поддерживающие прочность на растяжение и обеспечивающие гибкость флоэмы, представляют собой узкие удлиненные клетки со стенками из толстой целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина и узким просветом (внутренней полостью).

Склереиды представляют собой немного более короткие клетки неправильной формы, которые добавляют флоэме прочность на сжатие, хотя и несколько ограничивают гибкость. Склероиды действуют как защитная мера от травоядных, образуя песчаную текстуру при жевании.

- Ксилема . Один из двух типов транспортных тканей сосудистых растений. Ксилема отвечает за перенос воды от корней к листьям и побегам.

- Фотосинтез – Процесс, используемый большинством растений для преобразования энергии солнечного света, воды и углекислого газа в кислород и углеводы.

- Фотоассимиляты – Биологические соединения (обычно энергоаккумулирующие моносахариды), которые образуются в результате фотосинтеза.

- ATP – Аденозинтрифосфат – это высокоэнергетическая молекула, которая переносит энергию для метаболизма внутри клеток.

Тест

1. Какова основная функция флоэмы?

A. Транспортировка питательных веществ из источника в сток

B. Транспортировка питательных веществ из стока в источник

C. Транспортировка воды из стока в источник

D. Транспортировка воды из источника к раковине

Ответ на вопрос № 1

Правильный номер . Основная функция флоэмы заключается в транспортировке питательных веществ от источника, в котором они производятся (например, листьев в результате фотосинтеза), к стоку (например, цветам и фруктам), где они используются.