Проводящие ткани. Флоэма

Высшее растение представляет собой сложный организм с четкой дифференциацией тканей и специализацией органов, выполняющих различные жизненно важные функции.

При этом специализированные органы часто удалены друг от друга на значительное. расстояние. Например, фотосинтез происходит главным образом в листьях, поглощение воды и минеральных веществ — в корнях, отложение запасных питательных веществ — в особых запасающих тканях.

Основным условием нормальной жизнедеятельности растения является существование специального аппарата передвижения продуктов метаболизма от одного органа к другому. Передача веществ на большие расстояния осуществляется в растении достаточно экономично и с большой скоростью по специализированным проводящим тканям — флоэме и ксилеме.

Флоэма — ткань, главная функция которой состоит в проведении пластических веществ (нисходящий ток).

Ксилема — ткань, проводящая воду и растворенные в ней вещества (восходящий ток). Обычно обе проводящие ткани объединяются во флоэмно-ксилемные пучки, совокупность которых составляет проводящую систему растения.

Флоэма — сложная ткань, включающая различные по структуре и функциональному значению анатомические элементы. Основным элементом флоэмы являются ситовидные трубки.

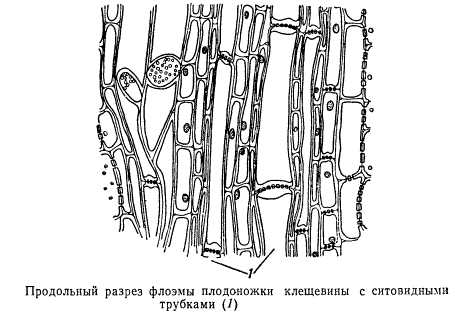

Каждая ситовидная трубка состоит из ряда отдельных клеток, соединенных между собой поперечными стенками. Такие трубки обычно тянутся вдоль продольной оси органа, но есть и поперечно идущие ситовидные трубки, входящие в состав анастомозов, тянущихся от одного продольно расположенного сосудисто-волокнистого пучка к другому. Оболочки ситовидных трубок целлюлозные. Лишь к концу вегетации растения некоторые ситовидные трубки одревесневают. В полостях ситовидных трубок весьма долго сохраняется живой протопласт в виде пристенного слоя. Ядро в зрелых ситовидных трубках отсутствует.

Протопласты ситовидных трубок содержат ряд включений. В некоторых ситовидных трубках находили пластиды и митохондрии. Ситовидные трубки предназначены преимущественно для проведения пластических веществ. Особенно важна их роль в проведения азотсодержащих веществ, служащих для построения белков.

Клетки-членики ситовидных трубок живут сравнительно недолго. Как показали электронно-микроскопические исследования, в их протопласте в процессе дифференциации наблюдаются постепенные структурные изменения. В прокамбиальной или камбиальной (меристематической) стадии протопласт молодого ситовидного элемента обладает тонкой структурой, типичной для нормальной клетки. Однако уже на довольно ранней стадии дифференциации в нем происходит заметное разрыхление (разжижение) цитоплазмы. Затем ядро и тонопласт разрушаются, а вакуоля наполняется тонкофибриллярными структурами. Несмотря на отсутствие тонопласта, отделяющего цитоплазму от клеточного сока, митохондрии и пластиды остаются в постенном слое и обычно сохраняются во взрослых ситовидных трубках. Эндоплазматическая сеть и диктиосомы в дифференцированных ситовидных элементах покрытосеменных распадаются на многочисленные пузырьки и теряют свою структуру. У голос

www.activestudy.info

18.Ксилема. Флоэма.

Проводящие ткани обеспечивают восходящий и нисходящий ток растения. Восходящий ток — это ток минеральных солей, растворенных в воде, идущих от корней по стеблю к листьям. Восходящий ток осуществляется по сосудам и трахеидам ксилемы (древесины). Нисходящий ток — это ток органических веществ, направляющийся от листьев к корням по ситовидным элементам флоэмы(луба).

Ксилема и флоэма — это сложные ткани, состоящие из 3 основных элементов (табл. 2.2).

Проводящие элементы ксилемы. Наиболее древними проводящими элементами ксилемы являются трахеиды — это вытянутые клетки с заостренными концами. Трахеиды имеют одревесневшую клеточную стенку. По характеру утолщения оболочек, размерам и расположению в них участков первичных оболочек различают 4 типа трахеид: кольчатые, спиральные, пористые и лестничные (рис. 2.14). К наиболее древним пористым трахеидам относят лестничные трахеиды.

Основные элементы ксилемы и флоэмы

Сосуды (или трахеи) представляют собой однорядный продольный тяж клеток, называемых члениками. В филогенезе членики трахеи произошли из трахеид. Благодаря перфорациям между члениками вдоль всего сосуда свободно осуществляется ток жидкости. Утолщения клеточных оболочек у сосудов бывают кольчатыми, спиральными, лестничными, сетчатыми и пористыми (точечными).

Проводящие элементы флоэмы у архегониальных растений, кроме мхов, представлены ситовидными клетками. На их продольных стенках имеются сквозные отверстия, напоминающие сито, а потому называемые ситовидными полями. У покрытосеменных растений в процессе эволюции сформировался 2-й тип проводящих элементов — ситовидные трубки, представляющие собой продольный тяж клеток, называемых члениками. Конечные стенки члеников превращены в ситовидные пластинки: простые (имеют по одному ситовидному полю) и сложные (имеют несколько ситовидных полей). Ситовидные поля могут встречаться и на боковых стенках члеников (у березы). В ситовидном элементе разрушается тонопласт («оболочка» вакуоли), и вакуолярный сок смешивается с гиалоплазмой. Ядро, как правило, при этом разрушается. Каждому членику ситовидной трубки сопутствуют (одна или несколько) специализированных паренхимных клеток — (клетки-спутницы), выполняющие вспомогательную роль в транспорте органических веществ (рис. 2.15). Передвижение по ситовидным трубкам — физиологический процесс, идущий под действием ферментов выделяемых клетками-спутницами.

19.Проводящие пучки, их строение, классификация.

Сосудисто-волокнистые пучки. Флоэма и ксилема образуют сосудисто-волокнистые пучки, которые располагаются в центральном осевом цилиндре и бывают открытыми и закрытыми.

Закрытые пучки состоят из ксилемы и флоэмы, между которыми отсутствует камбий и, таким образом, не происходит образования новых элементов флоэмы и ксилемы. Закрытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются в стеблях и корневищах однодольных растений.

Открытые пучки имеют камбий между флоэмой и ксилемой. В результате деятельности камбия пучок разрастается и происходит утолщение органа. Открытые сосудисто-волокнистые пучки встречаются во всех осевых органах двудольных и голосеменных растений.

В зависимости от взаимного расположения флоэмы и ксилемы различают 4 типа сосудисто-волокнистых пучков

Чаще всего флоэма лежит по одну сторону от ксилемы, т.е. она примыкает к ксилеме и обращена к периферии органа. Такие пучки называют коллатеральными. Они могут быть как закрытыми, так и от- крытыми. Закрытые коллатеральные пучки встречаются у стеблей и корневищ однодольных растений, а открытые — у стеблей, корневищ и корней двудольных растений.

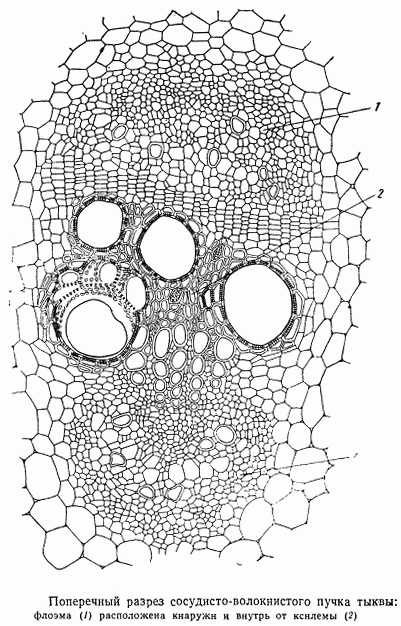

В биколлатеральных пучках флоэма примыкает к ксилеме с 2 сторон. Мощный участок флоэмы обращен к периферии органа и отделен от ксилемы слоем камбия. Внутренняя флоэма развита слабо и примыкает к ксилеме без камбия. Биколлатеральные пучки встречаются у стеблей, корней и корневищ двудольных растений.

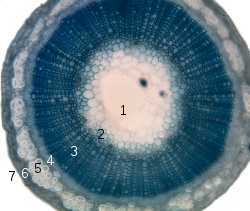

Радиальные пучки составлены ксилемой, которая располагается по радиусам. Между лучами ксилемы находятся участки флоэмы. Эти пучки не имеют камбия и встречаются только у корней в первичном строении.

Концентрические пучки складываются из ксилемы, окружающей флоэму, — центрофлоэмные пучки(у большинства корневищ однодольных), а центроксилемные — когда флоэма окружает ксилему (у корневищ папоротников).

studfiles.net

сложная проводящая ткань. Происхождение, строение, функции элементов флоэмы. — КиберПедия

Флоэма — сложная проводящая ткань, по которой осуществляется транспорт продуктов фотосинтеза от листьев к местам их использования или отложения (к конусам нарастания , подземным органам, зреющим семенам и плодам и т.д.).

Первичная флоэма дифференцируется из прокамбия , вторичная флоэма (луб) — производная камбия . В стеблях флоэма находится обычно снаружи от ксилемы , а в листьях она обращена к нижней стороне пластинки. Первичная и вторичная флоэмы, помимо различной мощности ситовидных элементов, отличаются тем, что у первой отсутствуют сердцевинные лучи.

В состав флоэмы входят ситовидные элементы, паренхимные клетки, элементы сердцевинных лучей и механические элементы ( рис. 47 ). Большинство клеток нормально функционирующей флоэмы живые. Отмирает лишь часть механических элементов. Собственно проводящую функцию осуществляют ситовидные элементы. Различают два их типа: ситовидные клетки и ситовидные трубки. Терминальные стенки ситовидных элементов содержат многочисленные мелкие сквозные канальцы, собранные группами в так называемые ситовидные поля. У ситовидных клеток, вытянутых в длину и имеющих заостренные концы, ситовидные поля располагаются главным образом на боковых стенках. Ситовидные клетки — основной проводящий элемент флоэмы у всех групп высших растений , исключая покрытосеменные . Клеток-спутниц у ситовидных клеток нет.

Ситовидные трубки покрытосеменных более совершенны. Они состоят из отдельных клеток — члеников, располагающихся один над другим. Длина отдельных члеников ситовидных трубок колеблется в пределах 150-300 мкм. Поперечник ситовидных трубок составляет 20-30 мкм. Эволюционно их членики возникли из ситовидных клеток.

Ситовидные поля этих члеников находятся главным образом на их концах. Ситовидные поля двух расположенных один над другим члеников образуют ситовидную пластинку. Членики ситовидных трубок формируются из вытянутых клеток прокамбия или камбия . При этом материнская клетка меристемы делится в продольном направлении и производит две клетки. Одна из них превращается в членик, другая — в клетку-спутницу. Наблюдается и поперечное деление клетки-спутницы с последующим образованием двух-трех подобных клеток, расположенных продольно одна над другой рядом с члеником ( рис. 47 ). Предполагается, что клетки-спутницы вместе с члениками ситовидных трубок составляют единую физиологическую систему и, возможно, способствуют продвижению тока ассимилянтов. При своем формировании членик имеет постенную цитоплазму , ядро и вакуоль . С началом функциональной деятельности он заметно вытягивается. На поперечных стенках появляется множество мелких отверстий-перфораций, образующих канальцы диаметром несколько микрометров, через которые из членика в членик проходят цитоплазматические тяжи. На стенках канальцев откладывается особый полисахарид — каллоза , сужающий их просвет, но не прерывающий цитоплазматические тяжи.

По мере развития членика ситовидной трубки в протопласте образуются слизевые тельца. Ядро и лейкопласты , как правило, растворяются, граница между цитоплазмой и вакуолью — тонопласт — исчезает и все живое содержимое сливается в единую массу. При этом цитоплазма теряет полупроницаемость и становится вполне проницаемой для растворов органических и неорганических веществ. Слизевые тельца также теряют очертания, сливаются, образуя слизевой тяж и скопления около ситовидных пластинок. На этом формирование членика ситовидной трубки завершается.

Длительность функционирования ситовидных трубок невелика. У кустарников и деревьев она продолжается не более 3-4 лет. По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки обычно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

Паренхимные элементы флоэмы (лубяная паренхима) состоят из тонкостенных клеток. В них откладываются запасные питательные вещества и отчасти по ним осуществляется ближний транспорт ассимилянтов. У голосеменных клетки-спутницы отсутствуют и их роль выполняют прилегающие к ситовидным клеткам немногочисленные клетки лубяной паренхимы.

Сердцевинные лучи, продолжающиеся во вторичной флоэме, также состоят из тонкостенных паренхимных клеток. Они предназначены для осуществления ближнего транспорта ассимилянтов.

cyberpedia.su

📌 Флоэма — это… 🎓 Что такое Флоэма?

Флоэ́ма (от греч. φλοῦς — кора) — то же, что и луб — проводящая ткань сосудистых растений, по которой происходит транспорт продуктов фотосинтеза к частям растения, где происходит их использование (подземные части, конусы нарастания) или накопление (зреющие семена, плоды). Вместе с ксилемой (древесиной), обеспечивающей транспорт воды и минеральных солей, образует проводящие пучки.

Морфология

В стеблях большинства растений флоэма располагается снаружи по отношению к ксилеме, a листьях — обращена к нижней стороне жилок листовой пластинки, в проводящих пучках корней тяжи флоэмы и ксилемы чередуются.

По своему происхождению флоэма делится на первичную, дифференциирующуюся из прокамбия и вторичную, дифференциирующуюся из камбия. Первичная флоэма, в свою очередь, подразделяется на протофлоэму и метафлоэму, в отличие от вторичной флоэмы, у первичной отсутствуют сердцевинные лучи.

Клеточный состав и первичной, и вторичной флоэмы одинаков; они состоят из нескольких типов клеток различной морфологии, выполняющих различные функции:

- Ситовидные элементы (ситовидные клетки, ситовидные трубки и клетки-спутницы), обеспечивающие основной транспорт

- Склеренхимные элементы (склереиды и волокна), выполняющие опорную функцию

- Паренхимные элементы (паренхимные клетки), обеспечивающие ближний радиальный транспорт

Ситовидные элементы являются высокоспециализированными клетками, обеспечивающими флоэмный транспорт ассимилятов. Их особенностью, благодаря которой они получили своё название, являются ситовидные поля (или ситовидные пластинки у покрытосеменных растений), являющихся скоплением специализированных пор в клеточной стенке. Поры ситовидных полей являются видоизменёнными первичными поровыми полями — их поры представляют собой расширенные плазмодесмы — цитоплазматические мостики, соединяющие соседние протопласты, однако если первичное поровое поле обычно пронизано несколькими плазмодесмами, через пору ситовидного поля проходит один цитоплазматический тяж с диаметром до нескольких микрометров, что в десятки раз превышает диаметр плазмодесм. Происхождение такого гигантского по сравнению с плазмодесмами цитоплазматического тяжа неясно, считается, что его образование возможно как путём слияния группы плазмодесм, так расширением единственной плазмодесмы.

Канал поры ситовидного элемента выстлан полисахаридом каллозой, которая у многих растений образует валик у отверстия канала, каллоза накапливается в течение жизни ситовидного элемента.

Ситовидные элементы споровых (хвощей, плаунов, папоротников) и голосеменных растений представлены ситовидными клетками, эти клетки вытянуты в длину, ситовидные поля разбросаны по боковым стенкам.

Флоэмный транспорт

Флоэмный сок представляет собой раствор углеводов (у древесных растений — преимущественно сахарозы), являющихся продуктами фотосинтеза, в достаточно высокой концентрации — 0,2—0,7 моль/литр (7—25 %), а также других ассимилятов и метаболитов (аминокислот и фитогормонов) в значительно более низких концентрациях. Скорость транспорта может достигать 20 м/час, что превышает скорости диффузии.

В отличие от ксилемы, где перемещение содержимого происходит в одном направлении — вверх от корней к листьям, флоэмный транспорт происходит от органов-доноров, в которых происходит фотосинтез к акцепторам — органам или областям, в которых продукты фотосинтеза потребляются или запасаются. Интенсивное потребление ассимилятов происходит в корнях, верхушках побегов, формирующихся листьях, репродуктивных органах; у многих видов растений есть специальные органы запасания — луковицы, клубни и корневища, выступающие в качестве акцепторов.

Эксперименты с радиоактивными метками (14C) показали, что транспорт от донора — например, подкормленного меткой листа — происходит к ближайшим акцепторам, то есть нижние листья обеспечивают углеводами корни, листья побега, расположенные рядом с плодами — плоды и т. п. Следует отметить, что флоэмный транспорт является двусторонним: так, органы запасания могут в зависимости от фазы вегетации выступать как в качестве акцептора — при накоплении крахмала, синтезирующегося из углеводов, поставляемых листьями в конце вегетационного периода — так и в качестве донора при расщеплении запасённого крахмала на углеводы, идущие на построение молодых листьев в начале периода вегетации.

См. также

Литература

- Гэлстон А., Девис П., Сэттер Р. Жизнь зелёного растения. — М., Мир, 1983.

- Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3 т. — М., Мир, 2004.

Ссылки

dic.academic.ru

Понятие о проводящих тканях. Флоэма, структура и функции. Проводящие элементы флоэмы.

Поделись с друзьямиПроводящая ткань— вид тканей растения, служащих для передвижения растворённых питательных веществ по растению. У многих высших растений она представлена проводящими элементами (сосудами, трахеидами и ситовидными трубками). В стенках проводящих элементов есть поры и сквозные отверстия, облегчающие передвижение веществ от клетки к клетке.

Проводящая ткань образует в теле растения непрерывную разветвлённую сеть, соединяющую все его органы в единую систему — от тончайших корешков до молодых побегов, почек и кончиков листа.

Флоэ́ма (от греч. φλοῦς — кора) — то же, что и луб — проводящая ткань сосудистых растений, по которой происходит транспорт продуктов фотосинтеза к частям растения, где происходит их использование (подземные части, конусы нарастания) или накопление (зреющие семена, плоды). Вместе с ксилемой (древесиной), обеспечивающей транспорт воды и минеральных солей, образует проводящие пучки. В стеблях большинства растений флоэма располагается снаружи по отношению к ксилеме, a листьях — обращена к нижней стороне жилок листовой пластинки, в проводящих пучках корней тяжи флоэмы и ксилемы чередуются.По своему происхождению флоэма делится на первичную, дифференциирующуюся из прокамбия и вторичную, дифференциирующуюся из камбия. Первичная флоэма, в свою очередь, подразделяется на протофлоэму и метафлоэму, в отличие от вторичной флоэмы, у первичной отсутствуют сердцевинные лучи.

Состоит из проводящих элементов, клеток флоэмной паренхимы, волокон и склереид. У растений с активным вторичным утолщением имеются радиальные слои паренхимных клеток — лубяные лучи. У архегониальных растений проводящие элементы представлены прозенхимными ситовидными клетками, на боковых стенках к-рых расположены участки с тонкими канальцами — ситовидные поля. Для цветковых растений характерны ситовидные трубки — однорядные тяжи удлинённых клеток (члеников), конечные стенки к-рых, несущие ситовидные поля, наз. ситовидными пластинками. Зрелые ситовидные элементы обычно безъядерные, поэтому для их нормального функционирования важно наличие контактов с живыми паренхимными клетками. У голосеменных это клетки Страсбургера, находящиеся в тяжевой паренхиме или лучах, прилегающих к ситовидным клеткам, у цветковых — сопровождающие клетки, развивающиеся из той же материнской клетки, что и членик ситовидной трубки. Остальные клетки флоэмной паренхимы могут быть крахмалоносными, кристаллоносными, нек-рые из них участвуют в образовании вместилищ выделений (напр., смолы) или склерифицируются, превращаясь в склереиды. Состав элементов Ф., особенности их строения и расположения специфичны для каждого вида растений.

students-library.com

Флоэма (первичная и вторичная) растений

Флоэма (первичная и вторичная) растений

Флоэма — сложная проводящая ткань, по которой осуществляется транспорт продуктов фотосинтеза от листьев к местам их использования или отложения (к конусам нарастания , подземным органам, зреющим семенам и плодам и т.д.).

Первичная флоэма дифференцируется из прокамбия , вторичная флоэма (луб) — производная камбия . В стеблях флоэма находится обычно снаружи от ксилемы , а в листьях она обращена к нижней стороне пластинки. Первичная и вторичная флоэмы, помимо различной мощности ситовидных элементов, отличаются тем, что у первой отсутствуют сердцевинные лучи.

В состав флоэмы входят ситовидные элементы, паренхимные клетки, элементы сердцевинных лучей и механические элементы ( рис. 47 ). Большинство клеток нормально функционирующей флоэмы живые. Отмирает лишь часть механических элементов. Собственно проводящую функцию осуществляют ситовидные элементы. Различают два их типа: ситовидные клетки и ситовидные трубки. Терминальные стенки ситовидных элементов содержат многочисленные мелкие сквозные канальцы, собранные группами в так называемые ситовидные поля. У ситовидных клеток, вытянутых в длину и имеющих заостренные концы, ситовидные поля располагаются главным образом на боковых стенках. Ситовидные клетки — основной проводящий элемент флоэмы у всех групп высших растений , исключая покрытосеменные . Клеток-спутниц у ситовидных клеток нет.

Ситовидные трубки покрытосеменных более совершенны. Они состоят из отдельных клеток — члеников, располагающихся один над другим. Длина отдельных члеников ситовидных трубок колеблется в пределах 150-300 мкм. Поперечник ситовидных трубок составляет 20-30 мкм. Эволюционно их членики возникли из ситовидных клеток.

Ситовидные поля этих члеников находятся главным образом на их концах. Ситовидные поля двух расположенных один над другим члеников образуют ситовидную пластинку. Членики ситовидных трубок формируются из вытянутых клеток прокамбия или камбия . При этом материнская клетка меристемы делится в продольном направлении и производит две клетки. Одна из них превращается в членик, другая — в клетку-спутницу. Наблюдается и поперечное деление клетки-спутницы с последующим образованием двух-трех подобных клеток, расположенных продольно одна над другой рядом с члеником ( рис. 47 ). Предполагается, что клетки-спутницы вместе с члениками ситовидных трубок составляют единую физиологическую систему и, возможно, способствуют продвижению тока ассимилянтов. При своем формировании членик имеет постенную цитоплазму , ядро и вакуоль . С началом функциональной деятельности он заметно вытягивается. На поперечных стенках появляется множество мелких отверстий-перфораций, образующих канальцы диаметром несколько микрометров, через которые из членика в членик проходят цитоплазматические тяжи. На стенках канальцев откладывается особый полисахарид — каллоза , сужающий их просвет, но не прерывающий цитоплазматические тяжи.

По мере развития членика ситовидной трубки в протопласте образуются слизевые тельца. Ядро и лейкопласты , как правило, растворяются, граница между цитоплазмой и вакуолью — тонопласт — исчезает и все живое содержимое сливается в единую массу. При этом цитоплазма теряет полупроницаемость и становится вполне проницаемой для растворов органических и неорганических веществ. Слизевые тельца также теряют очертания, сливаются, образуя слизевой тяж и скопления около ситовидных пластинок. На этом формирование членика ситовидной трубки завершается.

Длительность функционирования ситовидных трубок невелика. У кустарников и деревьев она продолжается не более 3-4 лет. По мере старения ситовидные трубки закупориваются каллозой (образующей так называемое мозолистое тело) и затем отмирают. Отмершие ситовидные трубки обычно сплющиваются давящими на них соседними живыми клетками.

Паренхимные элементы флоэмы (лубяная паренхима) состоят из тонкостенных клеток. В них откладываются запасные питательные вещества и отчасти по ним осуществляется ближний транспорт ассимилянтов. У голосеменных клетки-спутницы отсутствуют и их роль выполняют прилегающие к ситовидным клеткам немногочисленные клетки лубяной паренхимы.

Сердцевинные лучи, продолжающиеся во вторичной флоэме, также состоят из тонкостенных паренхимных клеток. Они предназначены для осуществления ближнего транспорта ассимилянтов.

Ссылки:

Все ссылкиmedbiol.ru

Флоэма — это что? Функции, строение флоэмы, отличие от ксилемы

Высшее растение представляет собой сложный организм с четкой дифференциацией тканей и специализацией органов, выполняющих различные жизненно важные функции.

При этом специализированные органы часто удалены друг от друга на значительное. расстояние. Например, фотосинтез происходит главным образом в листьях, поглощение воды и минеральных веществ — в корнях, отложение запасных питательных веществ — в особых запасающих тканях.

Основным условием нормальной жизнедеятельности растения является существование специального аппарата передвижения продуктов метаболизма от одного органа к другому. Передача веществ на большие расстояния осуществляется в растении достаточно экономично и с большой скоростью по специализированным проводящим тканям — флоэме и ксилеме.

Флоэма — ткань, главная функция которой состоит в проведении пластических веществ (нисходящий ток).

Ксилема — ткань, проводящая воду и растворенные в ней вещества (восходящий ток). Обычно обе проводящие ткани объединяются во флоэмно-ксилемные пучки, совокупность которых составляет проводящую систему растения.

Флоэма — сложная ткань, включающая различные по структуре и функциональному значению анатомические элементы. Основным элементом флоэмы являются ситовидные трубки.

Каждая ситовидная трубка состоит из ряда отдельных клеток, соединенных между собой поперечными стенками. Такие трубки обычно тянутся вдоль продольной оси органа, но есть и поперечно идущие ситовидные трубки, входящие в состав анастомозов, тянущихся от одного продольно расположенного сосудисто-волокнистого пучка к другому. Оболочки ситовидных трубок целлюлозные. Лишь к концу вегетации растения некоторые ситовидные трубки одревесневают. В полостях ситовидных трубок весьма долго сохраняется живой протопласт в виде пристенного слоя. Ядро в зрелых ситовидных трубках отсутствует.

Протопласты ситовидных трубок содержат ряд включений. В некоторых ситовидных трубках находили пластиды и митохондрии. Ситовидные трубки предназначены преимущественно для проведения пластических веществ. Особенно важна их роль в проведения азотсодержащих веществ, служащих для построения белков.

Клетки-членики ситовидных трубок живут сравнительно недолго. Как показали электронно-микроскопические исследования, в их протопласте в процессе дифференциации наблюдаются постепенные структурные изменения. В прокамбиальной или камбиальной (меристематической) стадии протопласт молодого ситовидного элемента обладает тонкой структурой, типичной для нормальной клетки. Однако уже на довольно ранней стадии дифференциации в нем происходит заметное разрыхление (разжижение) цитоплазмы. Затем ядро и тонопласт разрушаются, а вакуоля наполняется тонкофибриллярными структурами. Несмотря на отсутствие тонопласта, отделяющего цитоплазму от клеточного сока, митохондрии и пластиды остаются в постенном слое и обычно сохраняются во взрослых ситовидных трубках. Эндоплазматическая сеть и диктиосомы в дифференцированных ситовидных элементах покрытосеменных распадаются на многочисленные пузырьки и теряют свою структуру. У голосеменных эндоплазматическая сеть может некоторое время сохраняться в полостях дифференцированных ситовидных клеток, но в конце концов также разрушается.

Наиболее своеобразной особенностью ситовидных трубок является строение их поперечных стенок, испещренных многочисленными мелкими перфорациями наподобие сита, откуда и сами клетки получили название ситовидных, а поперечные стенки с ситами — ситовидных пластинок. Перфорации обеспечивают непрерывность протопластов элементов ситовидных трубок. Эта непрерывность была показана с помощью электронного микроскопа. Осенью ситовидные пластинки в большинстве случаев затягиваются особым веществом, называемым каллозой. В некоторых ситовидных трубках каллоза закупоривает сита окончательно, а в большинстве трубок она к весне растворяется, открывая сообщение между отдельными члениками.

Ситовидные участки имеются и на продольных стенках. Строение и функция сит на продольных стенках такие же, как и на поперечных. Так как продольные стенки оболочек ситовидных трубок имеют более обширную площадь, чем поперечные, то сита на продольных стенках не занимают всей их поверхности, а собраны в группы, называемые ситовидными полями.

Ситовидные трубки функционально связаны с другими специализированными элементами флоэмы — клетками-спутниками. Ситовидная трубка происходит из той же инициальной клетки, что и сопровождающая ее клетка-спутник.

Инициальная клетка делится продольной перегородкой на две клетки неодинакового диаметра. Более крупная из дочерних клеток дифференцируется как ситовидная трубка, а более мелкая несколько раз делится в поперечном направлении и образует цепочку клеток-спутников. В этих клетках полностью сохраняется живой протопласт с ядрами. Оболочки этих клеток, примыкающие к ситовидным трубкам, тонкие, целлюлозные и имеют простые поры. Связь ситовидных трубок со спутниками настолько прочная, что они не отделяются друг от друга даже при мацерации.

Присутствие в клетках-спутниках ядер и цитоплазмы, а также тесная связь этих клеток с ситовидными трубками, в значительной степени утративших эти атрибуты самостоятельной живой системы, указывают на активную роль спутников в метаболизме флоэмы. Предполагают, что в спутниках с особой интенсивностью вырабатываются различные ферменты, которые передаются в ситовидные трубки.

Ситовидные трубки и спутники соприкасаются не только между собой, но и с клетками лубяной паренхимы. Связь с этими клетками также обеспечивается посредством простых пор. Простые поры, соединяющие продольные стенки ситовидных трубок с паренхимой, собраны группами и со стороны ситовидных трубок вполне напоминают ситовидные пластинки. Клетки паренхимы, соприкасающиеся с ситовидными трубками, более или менее удлинены. Они располагаются среди ситовидных элементов без какого-либо определенного порядка. Эта паренхима называется лубяной. Оболочки таких клеток целлюлозные, тонкие, протопласт содержит ряд пластических веществ, периодически накапливающихся или переходящих в растворенное состояние, как во всякой живой и вполне жизнедеятельной клетке.

У некоторых растений группы ситовидных трубок с клетками-спутниками и лубяной паренхимой перемежаются с группами лубяных волокон. Такая структура особенно характерна для древесных растений (виноградная лоза, липа и др.). Весь комплекс анатомических элементов, состоящий из ситовидных трубок и примыкающих к ним клеток, называется мягким лубом, а пучки лубяных волокон — твердым лубом. Лубяные волокна, как уже говорилось, часто одревесневают и притом весьма рано, элементы же мягкого луба или совсем не одревесневают, или же одревесневают лишь старые элементы (у растения, кончающего свою вегетацию).

Ситовидные трубки не у всех растений хорошо развиты. Особенно широкими ситовидными трубками с ясно выраженной перфорацией отличаются лианы и вообще растения с вьющимися и цепляющимися побегами (тыква, виноградная лоза, глициния) и водные растения (водяной орех, водяная лилия и др.). У многих растений ситовидные трубки очень узкие, перфорации выражены слабо (картофель, лен и др.).

Продолжительность существования ситовидных трубок у различных растений различна и колеблется от одного вегетационного периода до нескольких лет. В общем же ситовидные трубки, лишенные ядер, недолговечны. Срок существования каждой клетки (членика) ситовидной трубки тесно связан с сохранностью ее живого содержимого — протопласта. С разрушением протопласта оболочка каждой клетки ситовидной трубки может одревесневать и сохраняться или же сдавливаться соседними живыми паренхимными клетками. В последнем случае происходит облитерация ситовидной трубки, и она становится трудно различимой.

В редких случаях паренхимные клетки образуют сосочковидные выросты в полость ситовидной трубки. Эти выросты, называемые тиллами, закупоривают ситовидную трубку. Образование тилл в ситовидных трубках можно наблюдать у виноградной лозы в месте срастания привоя и подвоя, причем тиллы в данных случаях имеют неодревесневшие оболочки. Хорошо и часто тиллы развиваются в сосудах.

В общих чертах строение ситовидных трубок у всех растений одинаково, но в деталях имеются различия. Прежде всего, у разных растений различен просвет ситовидных трубок, размеры перфораций и ситовидных полей, составленных из них, очертания ситовидных полей как на поперечных, так и на продольных стенках, и само распределение полей, неодинаковы также толщина оболочек, степень развития каллозы. У голосеменных и папоротникообразных флоэмные элементы имеют ситовидные пластинки только на продольных стенках. Они называются ситовидными клетками.

Даже в одном и том же растении, например, в стеблях виноградной лозы, не все ситовидные трубки построены одинаково. Часть из них не имеет клеток-спутников. Ситовидные трубки, возникшие в начале формирования побега, т. е. первичного происхождения, имеют ситовидные участки только на поперечных стенках, а у ситовидных трубок, возникших позднее (вторичного происхождения), они возникают и на продольных стенках. Тиллы образуются лишь в полостях ситовидных трубок вторичного происхождения. Ситовидные трубки первичного происхождения относительно скоро облитерируются и в дальнейшем, если участок коры, содержащий эти трубки, сохраняется на растении живым, окончательно исчезают, растворяясь соответствующими ферментами.

Поделитесь ссылкой с друзьями

Материалы: http://www.activestudy.info/provodyashhie-tkani-floema/

vekoff.ru