Свойства яблоневой древесины

Яблоня, как и большинство других фруктовых деревьев, относится к семейству Розовых. Это дерево широко культивируется, благодаря вкусным плодам и приятному внешнему виду, кроме того, это отличный медонос, а свойства яблоневой древесины высоко ценятся и крайне востребованы.

Яблоня, как и другие фруктовые породы древесины, очень тяжелая. Ее плотность доходит до 750 кг/м3 для деревьев, выросших в диких условиях. Поэтому она склонна к короблению и растрескиванию при неправильной сушке, хотя правильно высушенная с соблюдением температурного режима и длительности процесса – никогда не трескается и не коробится. Особой разницы между дикой и садовой яблоней в плане плотности и твердости нет, считается только, что дичка менее уязвима к инфекциям. Древесина относится к твердым породам, это свойство различается от сорта к сорту. По этому показателю она всегда превышает вишню, хотя та – немного прочнее.

Древесина яблони очень красива. Ядро темно-красного или красно-коричневого цвета небольшое, заболонь – светло-желтая с розоватым оттенком. Очень ценится мастерами необычная структура дерева. Лучи без специальной аппаратуры незаметны, а новые слои нарастают неравномерно. Поэтому образуется очень красивый волнистый рисунок из неравномерных извилистых годичных колец. Часто встречаются свилеватые яблони, которые очень ценятся при изготовлении строганного шпона. Высокая равноплотность делает древесину удобной для полировки, шлифовки и лощения.

Яблоневая древесина одна из самых дешевых плодовых пород, несмотря на свои отличные механические свойства и красоту. Дикие деревья достигают 20 метров в высоту и полуметра в обхвате и, зачастую, имеют прямой ровный ствол, поэтому дают много высококачественных пиломатериалов. Культурные яблони также пригодны для изготовления паркета, клееного бруса и использования для резьбы, но отличаются меньшими размерами. Отличная твердость, приятный внешний вид и устойчивость к повреждениям позволяют изготавливать из нее прекрасные музыкальные инструменты, дорогую мебель и даже посуду и кухонную утварь. Отходы обработки используются для копчения. Яблони широко распространены по всей планете. Их выращивают в умеренных и субтропических районах всех континентов. Кроме культурных сортов, представленных в садах и парках, в Евразии есть и естественные яблоневые леса, встречающиеся в Казахстане, Центральной Азии, Черноземье и Северо-Востоке Украины.

Яблоневая древесина одна из самых дешевых плодовых пород, несмотря на свои отличные механические свойства и красоту. Дикие деревья достигают 20 метров в высоту и полуметра в обхвате и, зачастую, имеют прямой ровный ствол, поэтому дают много высококачественных пиломатериалов. Культурные яблони также пригодны для изготовления паркета, клееного бруса и использования для резьбы, но отличаются меньшими размерами. Отличная твердость, приятный внешний вид и устойчивость к повреждениям позволяют изготавливать из нее прекрасные музыкальные инструменты, дорогую мебель и даже посуду и кухонную утварь. Отходы обработки используются для копчения. Яблони широко распространены по всей планете. Их выращивают в умеренных и субтропических районах всех континентов. Кроме культурных сортов, представленных в садах и парках, в Евразии есть и естественные яблоневые леса, встречающиеся в Казахстане, Центральной Азии, Черноземье и Северо-Востоке Украины.lesinter.ru

Технология использования древесины яблони в производстве плодовых вин.

Широко известна роль древесины различных пород в процессе производства вин, коньяков и других алкогольных напитков, ее положительное влияние на развитие аромата и вкуса.

Широко известна роль древесины различных пород в процессе производства вин, коньяков и других алкогольных напитков, ее положительное влияние на развитие аромата и вкуса. Проводились исследования по изучению состава летучих соединений древесины акации, каштана, вишни, ясеня и дуба для оценки их использования в производстве бочек. Имеются данные по изменению состава красного вина, хранимого в бочках из древесины акации, вишни, каштана, тутового дерева и дуба .Известно применение древесины плодовых культур при производстве крепких плодовых напитков, а также получение экстрактов из древесины плодовых деревьев и виноградной лозы с дальнейшим их использованием в безалкогольной и кондитерской промышленности.

Однако широкие исследования по применению древесины плодовых деревьев при производстве плодовых вин до настоящего времени не проводились. Учитывая, что основным сырьем для их производства служат яблоки, актуальна разработка технологических режимов выдержки яблочных вин на аутентичной древесине, позволяющих получать высококачественную продукцию с оригинальным вкусом.

С этой целью из древесины яблони, высушенной на воздухе в течение 24 мес, заготавливали брусочки длиной 4–6 см и площадью сечения 0,25–0,36 см . Проводили также термообработку измельченной древесины яблони при 80, 100 и 120 °С в течение 8 ч, а при 200°С в течение 10 и 40 мин.

Древесина, высушенная на воздухе, имела светлый с желтоватым оттенком цвет, приятный аромат с тонами яблок и легкими сливочными тонами.

Обжиг при 200 °С в течение 10 мин привел к потере исходного аромата древесины без появления новых запахов, а 40–минутный обжиг к разрушению древесины: она частично обуглилась, почернела, появились пережженные неприятные тона. Обработка при 80 и 100 °С не вызвала заметных изменений органолептических показателей.

Лучшие результаты получены при нагревании до 120 °С: цвет красивый с кремовым оттенком, аромат выраженный: сливки, карамель и печеное яблоко. Влияние древесины яблони на физико-химический состав и органолептические свойства виноматериала выявляли на столовом сухом яблочном виноматериале.

Для выдержки использовали древесину, высушенную на воздухе и обработанную в термостате при 120 °С. Выдерживали виноматериал при 12…14°С по двум вариантам: на древесине яблони, высушенной на воздухе и обработанной в термостате при 120 С в течение 8 ч.

Соотношение древесины и виноматериала составляло 100 г/дм. Изменение физико-химических показателей виноматериала фиксировали при выдержке в течение 1 мес (табл.).

При выдержке на древесине наиболее заметно увеличились содержание фенольных веществ и золы. Концентрация органических кислот яблочного виноматериала менялась незначительно, за исключением яблочной кислоты, соответственно с 3,9 г/дм до 4,1 и 4,3 г/дм.

Таблица. Физико-химический состав столовых яблочных виноматериалов

Показатель | Яблочный виноматериал |

| Контроль С древесиной С термо-обрабо- танной без термообра древесиной ботки | |

Объемная доля этилового спирта, % Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный сахар, г/дм3 Массовая концентрация: титруемые кислоты в пересчете на яблочную кислоту, г/дм3 летучие кислоты в пересчете на ук- сусную кислоту, г/дм3 фенольные вещества, мг/дм3 глицерин, г/дм3 остаточный экстракт, г/дм3 зола, г/дм3 Щелочность золы, мг-экв/дмі Летучие компоненты, мг/дм : ацетальдегид этилацетат метанол 1–пропанол изобутанол 1–бутанол изоамилол этиллактат этилкапрат 5–гидроксиметилфурфурол фурфурол Кислота, мг/дм : 4–гидроксибензойная ванилиновая п-кумаровая сиреневая феруловая Ванилин Альдегиды, мг/дм : сиреневый 4–гидроксибензойный | 11,4 11,4 11,4 3,0 2,9 2,9 6,7 6,8 6,8 0,38 0,53 0,53 428 461 470 4,8 4,9 4,9 16,9 17,2 17,3 1,82 2,11 2,15 28,75 32,75 32,75 17,93 46,81 50,23 12,16 17,99 8,835 5,87 32,11 9,788 24,22 20,56 25,90 88,71 69,16 89,01 1,287 1,126 1,401 285,4 215,7 274,4 16,6 6,113 9,947 2,153 1,966 2,403 0,308 0,269 0,361 1,525 1,677 2,209 0,112 0,274 0,170 1,576 1,814 3,256 0,334 0,696 0,178 3,068 3,407 3,474 0,051 0,112 – – — 0,358 0,099 0,504 1,933 0,390 0,372 0,474 |

Из фенолкарбоновых кислот в наиболее значимой концентрации представлены сиреневая и ванилиновая кислоты. При выдержке на термообработанной древесине в виноматериале появился ванилин и возросло содержание сиреневого альдегида.

Проводили также сравнительный органолептический анализ контрольного и опытных образцов виноматериалов, выдержанных в течение одного месяца.

Контроль: Цвет янтарный. Аромат простой с тонами кислого яблока, с выраженным дрожжевым тоном. Вкус простой, грубый, жидкий с плодовыми тонами.

Древесина без термообработки: Цвет янтарный с золотистым оттенком. Аромат сложный с тонами красной рябины в сочетании с легкими тонами сливок и древесины яблони. Вкус полный, гармонично сочетается с ароматом.

Древесина с термообработкой: Цвет янтарный с золотистым оттенком. Аромат с излишними древесными тонами (древесной пыли), с легкими тонами гречневой крупы. Вкус грубоватый с негармоничными древесными тонами.

Проведенный сравнительный органолептический анализ показал, что лучший результат был получен при выдержке виноматериала на древесине яблони, высушенной на воздухе.

Таким образом, использование древесины яблони может служить эффективным технологическим приемом для повышения качества и расширения ассортимента плодовых вин.

Л. А. Оганесянц, академик РАСХН, д. т. н., проф.; А. Л. Панасюк, д. т. н., проф.; Е. И. Кузьмина, к. т. н.; Л. И. Розина, к. т. н.; А. Л. Борисова

ГНУ ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Россельхозакадемии, г. Москва, Россия

produkt.by

Яблоня / Центр Абразивов

Яблоневые леса, произрастающие в горах Кавказа, в Курской и Воронежской областях, отнесены к лесам I группы и считаются особо ценными лесами. Что будет с ними после принятия нового Лесного кодекса? Самые крупные массивы яблоневых лесов находятся в горах Казахстана, и их судьба тоже вызывает опасения.

Яблоня (Malus) — это, главным образом, листопадные деревья и кустарники семейства розоцветных или розовых (Rosaceae). Это одно из самых многочисленных семейств часто делят на подсемейства, в частности выделяют подсемейство яблоневых. Некоторые систематики выделяют яблоневые в отдельное семейство.

Ареал и основные виды

Дикорастущие виды яблони представляют собой деревья высотой до 20 м, диаметром ствола до 40 см. Растут они одиночно, небольшими группами или рощами во втором ярусе древостоев широколиственных и хвойно-широколиственных лесов, на лесных опушках и полянах, в светлых редколесьях горных склонов или горных ущелий на высоте от 800-1000 до 1500-1600 м, а также в долинах рек. Иногда яблоня образует насаждения — так называемые яблоневые леса, — в которых является преобладающим видом. Многие дикорастущие виды яблонь морозостойки, поэтому их можно встретить в местах, начиная от лесостепной зоны до границы с таежной зоной. Условная северная граница распространения рода Malus проходит по линии Санкт-Петербург — Вологда — Пермь. Численность яблоневых деревьев заметно увеличивается в направлении с севера на юг. На юге европейской части России в дубравах лесостепи они образуют самостоятельный ярус и встречаются в тех немногих оставшихся балочных или байрачных лесах, которые еще не уничтожены человеком.

Дикорастущая и дико выросшая из семян культурных сортов яблоня часто растет вдоль железных и шоссейных дорог, на пустырях, на месте брошенных деревень и хуторов. Живут дикие виды до 300 лет (иногда и более). Яблоня светолюбива и растет довольно быстро.

В европейской части России преобладает яблоня лесная (Malus silvestris) — дерево (реже крупный кустарник) с раскидистой кроной до 10-15 м высотой. Побеги ее часто имеют колючки. Листья эллиптические или округлые, на верхушке заостренные, по краю зубчатые или пильчатые, молодые сильно опушены, особенно снизу, взрослые — голые, кожистые сверху. Цветки в малоцветковых щитках на укороченных побегах. Венчик цветка белый или розовый, 3-4 (иногда до 5 см) в диаметре. Такой вид яблони устойчив к засухе, нуждается в свежей плодородной почве, относительно быстро растет, а также вступает в микоризный симбиоз с некоторыми видами грибов. Хорошо переносит условия города. Часто используется как подвой для культурных сортов. В лесостепных и степных районах распространен также близкий вид —

В горах Кавказа преобладает яблоня восточная (Malus orientalis), дающая более крупные и вкусные плоды.

В Сибири доминирующим видом является яблоня сибирская (Malus

baccata), которая на Дальнем Востоке (в Приморье) замещается близким видом — яблоней маньчжурской (Malus mandshurica). Эти виды проявляют высокую засухоустойчивость и морозостойкость. Их мелкие плоды (1-2 см в диаметре) имеют красноватую окраску и горьковатую мякоть.В Казахстане, в Заилийском Алатау и ряде других районов Центральной Азии яблоня Сиверса (Malus sieversii) выступает эдификатором специфических растительных сообществ в лесолуговом поясе гор. Отдельные деревья среднеазиатских видов дают довольно крупные и вкусные плоды. Вполне возможно, что это не дикорастущие предки культурных сортов, как обычно считают, а, напротив, одичавшие культурные формы. Обитающий на склонах Тянь-Шаня редкий вид — яблоня Недзведского (Malus niedzwetzkyana) — имеет плоды с сильно пигментированной, почти красной мякотью и является ценным материалом для селекционной работы.

Яблоневые леса

Яблонники, яблочники или яблоневые леса — это естественные насаждения с преобладанием в древостое одного из видов дикой яблони. Небольшие массивы равнинных яблоневых лесов встречаются в центрально-черноземном районе европейской части России (в Воронежской и Курской областях) и на северо-востоке Украины. Их площадь составляет около 3 тыс, га. Наибольшие по площади яблоневые сады произрастают в Казахстане (около 15 тыс. га) и на юге Кыргызстана (11,2 тыс. га). Встречаются они и в горах северо-западного Китая (Синьцзян).Основные лесообразующие породы яблоневых лесов — лесная яблоня (равнинные области России и Украины), восточная (Кавказ) и яблоня Сиверса (Центральная Азия). Яблоневые леса Центральной Азии, произрастая в высоких предгорьях и нижней части среднегорий, являются важной компонентой лесной растительности, особенно на Северном и Западном Тянь-Шане, Джунгарском Алатау, Тарбагатае. В зависимости от региона и особенностей условий роста яблоневые леса представлены типами лесов, в составе которых имеются боярышник, осина, грецкий орех, абрикос и др. Неблагоприятные антропогенные воздействия (выпас скота, рубки, использование земли под огороды и т. д.) приводят к смене яблоневых лесов менее ценными растительными сообществами. Так, в Заилийском Алатау на затененных склонах (высота 1500-1700 м) они легко сменяются осинниками, а на высоте 1000-1200 м — кустарниковыми зарослями.

Эти леса, как правило, представляют собой нарушенные насаждения, обладающие ярко выраженной сложной групповой структурой, обусловленной их вегетативным возобновлением. Практическое отсутствие семенного возобновления при значительной семенной продуктивности (до 3 млн шт. семян на га) объясняется конкуренцией травянистой растительности и снижением посещаемости дикими животными (медведь, барсук и др.), способствовавших ранее семенному возобновлению яблони Сиверса. В период существования СССР наиболее изучены горные яблоневые леса Казахстана. Они распределяются следующим образом: редины (полнота 0,1-0,2) — 9,3%, низкоплотные древостой (0,3-0,4) — 40,2%, среднеплотные (0,5-0,6) — 32,2% и высокоплотные (0,8-0,9) — 6,8%. Разреженные участки яблоневых лесов характерны для склонов южных экспозиций. Площадь отдельных насаждений составляет обычно 3-5 га, редко до 10 га. По классам бонитета эти леса распределяются так. Преобладают насаждения I—II классов бонитета, характерные для Заилийского и Джунгарского Алатау, т. е. для районов с достаточным увлажнением. На севере (Тарбагатай) и на юге (Таласский Алатау) преобладают яблоневые леса III—IV классов бонитета. Низкобонитетные леса (V-Va классов) во всех районах малохарактерны. Запасы древесины в 65-летних лесах в лучших условиях произрастания составляют свыше 130 м3/га, в худших — менее 30 м3/га.

Иным строением и происхождением характеризуются равнинные яблоневые леса черноземной зоны России и Украины. Древостой с преобладанием яблони лесной здесь возникали чаще всего в результате рубок в сложных дубравах.

Горные яблоневые леса Кавказа также, по-видимому, являются следствием антропогенного упрощения структуры сложных многопородных горных лесов.

Хозяйственное значение яблоневых лесов определяется их почвоохранной и склоноохранной ролью (большинство яблоневых лесов отнесено к лесам I группы), а также тем, что они представляют собой ценный генофонд для селекции новых культурных сортов яблони. Поэтому важность яблоневых лесов требует усиления их охраны и разработки системы мер рационального природопользования — стимулирования семенного возобновления, повышения сомкнутости крон (в ряде случаев) для восстановления лесной обстановки, проведения санитарных рубок, регулирования участия в составе древостоев других древесных пород и т. д.

Размножение и искусственное возобновление

Яблоня размножается в естественных условиях семенами и пневой порослью, в культуре — прививкой на дикорастущие виды. Цветки, обычно обоеполые, опыляются насекомыми. Периодичность массового плодоношения диких видов — в среднем 1 раз в 4 года. Урожайность деревьев возрастает до 45-летнего возраста, затем выравнивается и после 65 лет начинает снижаться. Лесных культур нет, а семена используются для выращивания подвоя для культурных сортов.Большинство современных плодовых сортов происходит от дикорастущих видов: яблони карликовой (Malus pumila) и яблони ягодной, или сибирской (Malus baccata), — обе они разводятся с античных времен.

Вредители

На развитие и возобновление дикорастущих видов яблони оказывают влияние различные болезни и вредители. Основные инфекционные болезни яблони: нектриевый некроз, нектриевый рак и нематодные болезни, вызываемые грибами или фитонематодами. Особенно опасны эти заболевания для молодых растений и защитных насаждений в засушливых условиях степной зоны. Из неинфекционных болезней наиболее часто встречается розеточность, или розе-точиая болезнь. Основной ее признак — развитие весной очень мелких, узких, уродливых, часто хлоротичных или крапчатых сближенных листьев, образующих так называемые розетки. Больные деревья перестают плодоносить или дают мелкие уродливые плоды. Главной причиной считается недостаток в почве доступных для растений форм цинка. Кроме того, яблони часто поражаются ржавчиной — тип болезней, вызываемых ржавчинными грибами. Это наиболее вредоносные болезни, часто достигающие уровня эпифитотий. Ржавчина поражает листья, побеги и другие части растений. Меры борьбы: изоляция растений-хозяев, обрезка пораженных ветвей и опрыскивание (весной).

Из насекомых-вредителей большой вред яблоневым лесам наносят семяеды, уничтожающие до 20% семян, В старых изреженных и искусственных защитных насаждениях лесостепной зоны часто встречается пестрозолотистая листовертка, которую необходимо уничтожать опрыскиванием инсектицидами в период отрождения гусениц. С боярышницей, зимней пяденицей и кольчатым коконопрядом, поражающими листы и молодые побеги яблонь, борются в основном опрыскиванием инсектицидами.

Кору и древесину яблонь поражают желтопятнистый усач и морщинистый заболонник, который в южных районах может наносить существенный вред.

Из млекопитающих наибольший вред яблоням (особенно подросту) наносят зайцы и мыши.

Яблоня в разрезе

Яблоня — рассеянно-сосудистая ядровая порода. Вокруг красно-коричневого ядра расположена желто-розовая широкая заболонь. Иногда разница в цвете ядра и заболони бывает незначительной. Переход от ранней древесины годичного слоя к поздней происходит постепенно. Годичные слои яблони — слегка извилистые и неодинаковые по ширине. Каждый годичный слой то сужается, то расширяется, образуя кольцо неправильной формы. На всех разрезах они видны, но особенно четкий текстурный рисунок проявляется на торцовом срезе. У яблони очень узкие сердцевинные лучи, которые неразличимы невооруженным глазом.У яблонь нередко встречается свилеватость древесины, которая дает оригинальную текстуру, например, строганному шпону. Красивую текстуру имеет древесина корней яблони. Яблоня относится к породам с высокой равноплотностью, т. е. к тем, у которых нет резкой разницы между строением поздней и ранней древесины годичных слоев, наряду с кленом, грушей, буком, ольхой, осиной, липой и рядом других пород. Как и у большинства рассеянно-сосудистых лиственных пород анатомические неровности поверхности продольных разрезов древесины составляют 30-100 мкм, что обеспечивает высокое качество отделки (шлифования и полирования) изделий из этой древесины.

Физические свойства

Древесина яблони твердая, тяжелая и сильно усыхающая. Коэффициент усушки (в % на 1% изменения влажности древесины) составляет:

· в радиальном направлении — 0,39;

· в тангенциальном направлении — 0,67;

· объемный — 1,08.

Это более чем в два раза выше, чем у твердолиственных пород.

Среднее значение плотности для дикорастущих видов яблони составляет при стандартной влажности 12% — около 700 кг/м’.

Механические и технологические свойства

По своим прочностным характеристикам яблоня несколько уступает другим плодовым породам (вишне и особенно груше).

Предел прочности (при влажности 12%) составляет:

· при сжатии вдоль волокон — 46,3 МПа;

· при статическом изгибе — 80,7 МПа.

Модуль упругости при статическом изгибе — 8,29 та.

Статическая твердость:

· на торцевой поверхности — 66,9 Н/мм2;

· на радиальной поверхности — 52,7 Н/мм2;

· на тангенциальной поверхности — 48,3 Н/мм2.

Достаточно высокая износостойкость древесины яблони позволяет применять ее (наряду с вишней и грушей) для изготовления паркета. Способность удерживать крепления (сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов) — на уровне сосны и груши. Из-за высокого коэффициента разбухания гнуть древесину яблони значительно сложнее, чем другие плодовые породы. По стойкости к биологическим повреждениям яблоню относят к среднестойким породам. Защитными составами пропитывается удовлетворительно. Древесина лесной яблони намного лучше домашней по двум причинам. Во-первых, она заметно прочнее и меньше подвержена биологическим повреждениям, во-вторых, ствол у нее почти прямой, и это дает возможность делать крупные заготовки.

В процессе сушки древесина яблони проявляет склонность к растрескиванию и короблению, поэтому требуется тщательный подбор режима сушки. Так же, как и в случае с кленом, рекомендуется предварительная естественная сушка свежераспиленных пиломатериалов в штабелях, защищенных от солнечных лучей и атмосферных осадков, до влажности 20-25%. Стабильность формы и размеров изделий из древесины яблони — от средней до хорошей.

Древесина яблони трудно раскалывается, но хорошо обрабатывается всеми видами режущих инструментов, прекрасно подходит для токарных и резных работ, а также хорошо клеится, тонируется, окрашивается и лакируется.

Область применения

Древесину яблони ценят за высокую прочность и малую истираемость. Известно, что зубья деревянных грабель быстро истачиваются и ломаются, цепляясь за луговой дерн и кочки. Но срок службы зубьев можно продлить, если вырезать их из яблоневой древесины. Те же, кому часто приходится заниматься столярным делом, тоже предпочитают вырезать колодку рубанка из яблоневой древесины. Такая колодка, с глянцевитой гладкой подошвой, тяжела, прочна и может служить мастеру не один десяток лет.Древесина домашней яблони нередко загнивает внутри ствола, и постепенно на месте ядра образуется дупло. Старые яблони обычно выкорчевывают, чтобы на их место посадить молодые сильные деревца. Но ветки, ствол и корень старой яблони раньше обычно не выбрасывали. Ветки и корни шли на дрова, которые давали много тепла и горели без копоти. Даже стволы с дуплами в иных умелых руках не пропадали даром. По сути дела, полый ствол — это деревянная труба, созданная самой природой. Распилив такую трубу на короткие цилиндрики, получали отличные заготовки для мелкой посуды. Оставалось сделать самую малость: вставить в прорезанные уторы донышко, а сверху приладить крышку.

Древесина яблони прекрасно шлифуется, полируется и поддается лощению. Пропитанная льняным маслом или натуральной олифой, она приобретает более высокую прочность и глубокий темно-коричневый цвет. Особенно прочны и тверды, как кость, небольшие изделия из яблоневой древесины, вываренные в масле или олифе.

Здоровая яблоневая древесина хороша для резных и токарных работ. Еще мастера древнего Новгорода делали из нее очень прочную и красивую посуду. Режущие инструменты оставляют на древесине гладкий глянцевитый срез. На этом материале можно выполнять очень тонкую резьбу, нанося четкие мельчайшие порезки. Это качество особенно ценно при работе над миниатюрной скульптурой. Так, древесина яблони применяется для изготовления токарных и столярных изделий (колодки, столярные инструменты, чертежные линейки, детали музыкальных инструментов), производства дорогой мебели, строганого шпона, тростей. Наросты на стволах яблони (капы и наплывы) используют для изготовления шкатулок, портсигаров, трубок и письменных принадлежностей.

Известно, что особый аромат придают копченостям опилки фруктовых пород древесины: яблони, груши, вишни, сливы. Иногда используют для этой цели виноградную лозу, щепу смородины или крыжовника. Но нельзя забывать, что сильный аромат топлива (натуральный или искусственный) может изменить вкус изделия до неузнаваемости. Поэтому подбирать древесину для копчения или добавки к ней (немного коньяка в воду или корочки лимона) необходимо с большой осторожностью. В ряде районов России при копчении окорока предпочитают использовать яблоневые сучья. На легком светлом дыму окорок становится золотистым, а чтобы он был духовитым, в конце копчения бросают в огонь можжевеловую ветку.

Чтобы очистить спирт от неприятных привкусов в процессе производства водки, многие производители фильтруют его через древесный уголь, слой которого может достигать 8 метров в толщину. Для этой операции лучше всего подходит уголь из древесины яблони или березы.

Яблони разводят в большинстве областей с умеренным климатом. Коммерческие сады размещены в местах, где не бывает экстремальных температур, почвы плодородны и достаточно воды для полива. Главные мировые производители плодов — ФРГ, Италия, Франция, Испания, Китай, Япония, США, Канада, Аргентина, Чили, Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. Примерно половина продаваемых яблок приходится на сорта Delicious и Golden Delicious, которые наиболее распространены и в США. Оба эти сорта могут расти в широком диапазоне условий.

Все садовые, выведенные человеком сорта яблонь, получены на основе нескольких видов дичек, появившихся на земле еще в третичный период. Ученые считают, что человек стал заботиться о яблоне как культурном растении около 5000 лет назад и с тех пор вывел множество садовых сортов — порядка 15 тысяч. Даль так писал о яблоне-дичке: «Дает мелкие, кислые и горьковатые плоды, но холя и уход вывели из дички множество пород». Плоды дички все же можно употреблять в пищу, но только после того, как их «прибьет» первый морозец — тогда они становятся мягкими, прозрачно-наливными и покрываются росинками рубинового сока. Из диких яблочек можно приготовить и варенье, и повидло, и компот, а для длительного хранения их можно сушить или замачивать. Интересно, что в прошлом садоводы, не удовлетворенные ароматом или окраской плодов яблони, умели придавать им нужный цвет и запах. Для этого в основании ветвей просверливали буравом отверстия и в них вводили растворы сурика, имбиря, муската, корицы. К осени ярко окрашенные спелые плоды благоухали экзотическими ароматами.

Все, что дает яблоня, — плоды и даже листья — очень полезны. Плоды содержат до 16% Сахаров (фруктоза, глюкоза, сахароза), до 2,4% яблочной, виноградной, лимонной и других кислот, более 3% пектиновых веществ, витамины С, В1, В2, каротин, дубильные вещества, соли кальция, железа, фосфора и т. д. Наши предки заваривали чай с листочками яблони или груши. Свежепросоленную свиную ногу считалось самым лучшим закоптить в дыму яблоневых ветвей. Яблоки же всегда рекомендовали цинготным больным и страдающим атонией кишечника. Согласно древним канонам восточной медицины, яблоки «спасают детей от чахлости, придают силу сердцу и желудку», а съеденные на ужин «доставляют легкий и спокойный сон», несколько слабят. У древних римлян, чем бы ни начинался обед (чаще всего с яиц), заканчивался он непременно яблоками. Животные, кстати, прекрасно знают о лечебных свойствах яблок. Медведь считается известным яблочным гурманом — из сотни диких лесных яблонь он всегда выберет ту, у которой плоды самые сочные и сладкие. Медведь всегда метит выбранное дерево когтями, поэтому советуют искать «медвежью», меченую яблоню — на ней яблоки будут гарантированно сладкие. А усохшие и зимующие на ветвях яблочки — отличный корм для птиц.

«Скушай яблочко, мой свет…»

Кстати, оставшиеся до весны плоды на яблоне считались у разных народов и добрым, и дурным предзнаменованием. Так, у ирландцев бытовало поверье: если во время сбора урожая яблоко останется на ветке и провисит до новой весны — это предвестник смерти. А жители Йоркшира напротив старались оставить одно-два яблока для птиц (а изначально, вероятно, для духов и лесных фей). Яблоки должны получить благословение дождем в Петров день — без этого они считались непригодными в пищу. Осеннее цветение яблонь считалось дурной приметой для хозяина сада, особенно если при этом на ветках еще и висят плоды: «Коль яблоня в спелых плодах зацветет, кого-то здесь смерть неминучая ждет». На яблоках было принято гадать. Так, если срезать с яблока кожуру одной длинной полоской и бросить ее через левое плечо, то по форме, которую она примет на земле, можно было узнать первую букву имени будущего супруга. А если прилепить к щеке семечки яблок и каждому дать имя, — то, что продержится дольше всех, предскажет имя будущего спутника жизни. Когда-то была очень популярна игра во время Хэллоуина: неженатая и незамужняя молодежь привязывала по яблоку на шнурок и вертела им над костром. У кого яблоко упадет раньше всех, прежде всех и вступит в брак, тот же или та, у кого оно продержится до конца, так и умрет, не познав супружества. Праздничный сезон Всех святых, Хэллоутайд, в Корнуолле назывался Аллантайд. Вплоть до последних лет минувшего века существовал обычай подносить каждому члену семьи очень большое яблоко, называемое «аллановым», в качестве доброй приметы, приносящей счастье. Тому, кто сьедал его в канун Дня всех святых, Хэллоуин, должна была весь год способствовать удача. Аллановы яблоки и поныне время от времени дарят детям, но магическая сущность этого обычая почти позабыта. Яблоня почиталась священным или магическим деревом с очень давних времен и почти во всех странах, где она произрастает. В древней Ирландии она была одной из трех вещей, за которые должно платить только живыми существами (две другие — ореховый куст и священная роща). Она росла в кельтской модели райского сада, где холмы были одеты деревьями, которые одновременно цвели и плодоносили. Таинственная страна, куда был взят король Артур для исцеления ран, называлась Авалонской, или Яблочной, долиной. Интересно, что мы считаем плод, который Ева съела в саду Эдема, яблоком, хотя в Библии о нем говорится лишь как о «плоде с древа познания добра и зла». На рисунке приведена репродукция лучшего в коллекции Эрмитажа полотна Лукаса Кранаха «Мадонна под яблоней». Его символика связана с христианским догматом о грехопадении и спасении: младенец Христос держит в руках яблоко и хлеб как символ искупления первородного греха ценою своей плоти. Богоматерь выступает здесь как вторая Ева, искупившая грех прародительницы рода человеческого. С яблоком связаны и многочисленные сказки и мифы разных народов. Вспомним «золотые яблочки» из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях». В этих сказаниях яблоку приписывались как добрые, так и дурные качества. Молодильные яблочки из русских сказок перекликаются с легендой о подвигах Геракла из греческой мифологии. Когда-то Гея-Земля подарила Гере волшебное дерево, на котором росли золотые яблоки. Эти яблоки обладали свойством возвращать человеку молодость. За ними Геракл отправился на край света, в сад нимф Гесперид, который сторожил стоглазый дракон. Он добыл их, но после решил вернуть Афине, которая убедила его, что мудрость дороже молодости.

«Яблони в цвету — весны творенье…»

Яблони, которые высаживают на улицах наших городов, очень красивы во время цветения. Прижились даже те, что были высажены в самом центре загазованной Москвы — на площади перед Большим театром. И все потому, что эти деревья устойчивы к дыму и выхлопным газам и зимостойки. Хорошими качествами обладает и древесина яблони: прочная, твердая, плотная и вязкая, желтоватого цвета, со светло-бурым или красноватым ядром. В поделках она менее ценна, чем грушевая, но благодаря крепости издавна употреблялась на челноки для ткацких станков, мельничные колеса, деревянную мозаику и украшенные резьбой оружейные ложа. Древесину растущей в Крыму яблони издревле имитировали под черное дерево. С яблонями и яблоками связаны и различные курьезные случаи. Так, в британском городе Вустер обнаружено чудо-дерево: с одной стороны на нем растут яблоки, а с другой — сливы. Весной дерево цветет «пополам»: там, где яблоня, — белые цветочки, а там, где слива, — красные. На чудо-дереве растут мелкие зеленые вкусные яблочки с косточкой, как у слив, и сладкие сливы с зернышками, как у яблок. Никто из соседей не знает, кто посадил это дерево. Полагают, что ему лет 20. Образцы листьев и плодов отправили в Кент, где находится исследовательский центр садоводства и где специалисты постараются разгадать тайну «сливы-яблони».Нина Викторова

www.abrasive.ru

Яблоня — лечебные свойства, применение и рецепты

Яблоня относится к роду кустарников и листопадных деревьев семейства – розовоцветные. Дерево имеет высоту от 15 до 20 метров, с толщиной ствола до сорока сантиметров. Дикие и молодые яблони могут расти по типу кустов и иметь несколько стволов. Кора на ветках меняется со временем, с возрастом растрескивается и приобретает более темный серо-коричневый окрас. На ветвях диких яблонь могут встречаться колючки. Листья имеют продолговатую или округлую форму с неровными зубчатыми краями. Цветки яблони имеют белый или бледно-розовый цвет, которые собраны соцветия по типу полузонтика. Цветки растут на коротких плодовых побегах. Цветение яблони происходит в тоже время, что и роспуск листьев, как правило, это начало мая. Опыление у дерева перекрестное.

Начиная с 10 лет, яблоня начинает приносить плоды – яблоки. Они имеют шарообразную форму, иногда вытянутую, иногда более плоскую. Окраска яблок может быть разной, от бледно-желтой до темно- красной. Это зависит от сорта. Яблоня — это многолетнее растение и ее возраст может достигать 1000 лет. Хорошо растет в местах с умеренным климатом — практически во всех частях России и Украины, в среднеазиатских странах. Во многих европейских странах можно встретить кусты диких яблонь. Также, яблоня растет в сосновых, смешанных, дубовых лесах, на опушках и в кустарниках. Небольшое количество этих деревьев можно встретить в лесостепных массивах. В горных областях, яблони растут на высоте 1000 метров.

Заготовка и хранение яблони

Заготавливают сырье как в лечебных и кулинарных целях, так и для изготовления древесных поделок. Листья начинают заготавливать в начале и середине лета, сушат их под навесом, или в искусственных сушилках при температуре в 40 градусов. Сырье готово, когда черенки листьев при сгибание становятся ломкими, а не гибкими. Заготовленные листья нужно хранить в закрытой стеклянной таре, срок годности – 1 год. Непосредственно яблоки заготавливаются в конце лета и до середины осени, в зависимости от географии региона. Долгое хранение яблок возможно в холодном помещении, где температура не превышает нулевой отметки. На хранение, влияет срок, когда плоды созревают. Поздние яблоки отличаются более продолжительным сроком хранения (до 5 месяцев).

Применение в быту

В наших широтах яблоня широко применяется и уже прочно вошла в обиход повседневной жизни. Из древесины яблони изготавливают декоративные поделки. Из сухих листьев делают лечебные настои. Особенной популярностью, несомненно, пользуются полезные плоды яблони. Яблоки употребляют в сыром, сухом и запеченном виде, и них делают различные витаминизированные соки, компоты, сладости и прочее. Иными словами, плоды яблони закрепили за собой место не только в кулинарии благодаря своим ярким вкусовым качествам, но и в медицине. Именно в яблоках содержится огромное количество витаминов и микроэлементов, которые позволяют человеку справиться с рядом заболеваний, в том числе болезни желудочно-кишечного тракта (хронические и острые колиты), инфекционные заболевания. Для людей с избыточным весом плоды яблонь незаменимы, так как они способствуют нормализации обмена веществ, снижают отрицательное воздействие продуктов обмена на клетки мозга. Высокая концентрация клетчатки в плодах оказывает на организм очищающее действие.

Состав и лечебные свойства яблони

- Яблоки обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами, поэтому кашицу из свежих яблок можно применять для лечения язв, небольших ранок и ожогов;

- В плодах яблони в большой концентрации содержится пектин, аскорбиновая кислота и соли магния, что понижает уровень холестерина в крови и сокращает риск развития атеросклероза. Также наличие этих веществ делает яблоки полезными при лечении и профилактики заболеваний сосудов и сердца, гипертонии;

- Пектины препятствуют всасыванию в кровь солей ртути, кобальта, стронция и токсичных ядов. Поэтому яблоки необходимо употреблять людям, которые работают на вредных производствах;

- Минеральные соли, витамины и органические кислоты, входящие в состав яблок нормализируют кислотный баланс в организме. Яблоки рекомендуется употреблять в свежем виде при подагре и сахарном диабете;

- За счет противовоспалительного и общеукрепляющего эффекта, свежевыжатый яблочный сок является вкусной и полезной профилактикой против простудных заболеваний;

- В плодах яблони содержатся эфирное масло, амигдалин, флавоноиды;

- В листья яблони содержится витамин С в количестве 400 мг на 100 грамм;

- В яблочной кожуре содержатся витамины и флавоноиды, а в яблочном семечке жирное масло и глюкозид амигдалина.

Применение яблони в народной медицине

Полезные пищеварительные свойства яблок уже давно используются в народной медицине. При расстройстве желудка полезна кашица из мелко протёртых яблок, желательно не кислых сортов. Кислые яблоки способствуют очищению кишечника. При дизентерии рекомендуется, есть в свежем виде терпкие сорта яблок. Печеные яблоки мягко действуют при запорах и других расстройствах ЖКТ, особенно для детей. При изжоге привычную соду можно заменить свежей яблочной кожурой. При отеках сырые яблоки особенно полезны, так как они обладают хорошим мочегонным действием. Свежий сок из кислых яблок полезен при малокровии. При долго незаживающих язвочках, срез свежего яблока можно прикладывать к поврежденному участку кожи, что ускорит процесс заживления. Людям с малоподвижным образом жизни, занимающимся умственным трудом рекомендуются один раз в 14 дней устраивать «яблочный день».

Яблочный чай при мочекаменных болезнях, подагре, хроническом ревматизме и склерозе

Готовится чай следующим образом: три яблока с кожурой разрезают на небольшие кусочки и заливают 1 литром воды, кипят в течение десяти минут. Ароматный и полезный напиток можно пить несколько раз вдень по 1 стакану до еды. По желанию можно добавить немного сахара. При простудном кашле и хрипоте, такой чай окажет смягчающее воздействие.

Мазь на основе яблок для заживления трещинок и ранок и ссадин

Для мази необходимо растереть яблоки в кашицу и смешиваем со сливочным маслом или жиром. Полученную мазь наносим на поврежденные участки кожи 3-4 раза в день. Такая мазь идеально подходит для заживления трещинок на губах.

Настойка из яблочных листьев для лечения простуды, гайморита и ларингита

Для отвара необходимо: 20 грамм сухих листьев яблони залить кипятком (200 мл) добавить 1 ч. л. яблочного уксуса и дать настояться в течение 60 минут. Принимать в теплом виде по половине стакана 1-2 раза в день.

Яблочный уксус при избыточном весе

Растворяем 2 ч. л. яблочного уксуса в стакане воды. Принимать три – 4 раза в день до еды.

Противопоказания к применению

- При гастрите с повышенной кислотностью лучше отказать от кислых сортов яблок, а сырые яблоки лучше заменить печеными;

- При обострении язвы двенадцатиперстной кишки, яблочная кожура и сок могут спровоцировать раздражение слизистой.

- Индивидуальная чувствительность

nmedic.info

Древесина плодовых деревьев. Работы по дереву и стеклу

Древесина плодовых деревьев

Среди редких пород, которые используются в столярном и плотничном деле, большое место занимает древесина плодовых деревьев. Преимущество все же отдают древесине диких деревьев.

Груша

Груша обладает плотной однородной красивой древесиной, идущей в основном на изготовление небольших деталей. Изжелта-белый цвет молодых деревьев к старости переходит в коричневатый.

Редко когда удается получить большое полотно доски из грушевого ствола. Но не только из-за этого груша идет на украшение мебели. Ее древесина устроена так, что при резании лезвие прекрасно снимает стружку и по направлению роста волокон, и против них. Кроме того, и полируется, и пропитывается древесина превосходно. Есть еще одна особенность груши – ее можно отнести и к твердым, и к мягким породам. Сырая древесина достаточно мягкая, но если ее вымочить, а затем медленно высушить, то древесина приобретает бурый цвет и становится очень твердой. Среди недостатков можно назвать только один – без лакового покрытия дерево быстро темнеет и начинает гнить. Грушу применяют в качестве имитатора черного дерева, для ажурной резьбы и отделки древесины более низкого качества.

Яблоня

Цвет древесины яблони светло-розовый с красно-бурыми прожилками. Яблоня относится к ряду самых красивых и прочных пород древесины. Но после высыхания она очень сильно коробится и усыхает, поэтому предпочтительнее работать только с хорошо высушенной яблоней. Так же как и груша, идет на отделку мебели, изготовление домашней утвари и украшений.

Слива

Древесина сливы по своим качествам близка к яблоне и груше, то есть может коробиться и растрескиваться. Беловатая, усеянная буро-красными или разноцветными (буровато-красными, коричневыми, розовыми и желтыми) жилками древесина отличается достаточной плотностью и твердостью.

Твердая и прочная древесина со множеством разноцветных прожилок прекрасно колется и полируется. Отполированные изделия из сливы красиво переливаются на свету.

Чаще всего идет на изготовление украшений и на рельефную отделку мебели. Также очень высоко ценится точеная утварь из сливовой древесины.

Вишня и абрикос

Такие плодовые деревья, как вишня и абрикос, имеют твердую и прочную древесину. Их текстура отличается своеобразным рисунком, а окраска бывает различных оттенков. Изделия из древесины этих пород обладают необычайно изысканным внешним видом.

Если вишня сухая, то она легко строгается и колется. Древесина у вишни, желтовато-красная с заметными темными наслоениями и прожилками, со временем может побледнеть.

Чтобы этого не происходило, ее вымачивают в известковой воде.

Вишня прекрасно принимает политуру и краску, хорошо окрашивается под красное дерево. Древесина этих деревьев идет на изготовление мебели, а древесина вишни хороша для изготовления чубуков для курительных трубок.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

tech.wikireading.ru

Яблоня

Яблоня (Malus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые — дерево с древесиной твёрдой, сильно усыхающей, хотя высушить её непросто. Изделия из хорошо высушенной древесины никогда не трескаются и не коробятся. При благоприятных условиях дикая яблоня может прожить до 200 лет, образуя ствол диаметром до 40 см.

Дикорастущие виды яблони (в горах Кавказа, в Курской и Воронежской областях, отнесены к лесам I группы и считаются особо ценными лесами, самые крупные массивы яблоневых лесов находятся в горах Казахстана) представляют собой деревья высотой до 20 м, диаметром ствола до 40 см. Растут они одиночно, небольшими группами или рощами во втором ярусе древостоев, на лесных опушках и полянах, в светлых редколесьях горных склонов или горных ущелий на высоте от 800—1000 до 1500—1600 м, а также в долинах рек. Иногда яблоня образует насаждения – так называемые яблоневые леса, — в которых является преобладающим видом. Многие дикорастущие виды яблонь морозостойки, поэтому их можно встретить в местах, начиная от лесостепной зоны до границы с таежной зоной.

|  |

Яблоня — рассеянно-сосудистая ядровая порода. Вокруг красно-коричневого ядра расположена желто-розовая широкая заболонь. Иногда разница в цвете ядра и заболони бывает незначительной. Переход от ранней древесины годичного слоя к поздней происходит постепенно. Годичные слои яблони — слегка извилистые и неодинаковые по ширине. Каждый годичный слой то сужается, то расширяется, образуя кольцо неправильной формы. На всех разрезах они видны, но особенно четкий текстурный рисунок проявляется на торцовом срезе. У яблони очень узкие сердцевинные лучи, которые неразличимы невооруженным глазом.

Яблоня относится к породам с высокой равноплотностью, т.е. к той, у которых нет резкой разницы между строением поздней и ранней древесины годичных слоев, наряду с клёном, грушей, буком, ольхой, осиной, липой и рядом других пород. Как и у большинства рассеянно-сосудистых лиственных пород анатомические неровности поверхности продольных разрезов древесины составляют 30 — 100 мкм, что обеспечивает высокое качество отделки (шлифованная и полированная) изделий из этой древесины.

Древесина яблони твердая, тяжелая и сильно усыхающая. Среднее значение плотности для дикорастущих видов яблони составляет при стандартной влажности 12% — около 700 кг/м3. По своим прочностным характеристикам яблоня несколько уступает другим плодовым породам (вишне и особенно груше). Достаточно высокая износостойкость древесины яблони позволяет применить ее (наряду с вишней и грушей) для изготовления паркета. Способность удерживать крепления (сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов) — на уровне сосны и груши.

Из-за высокого коэффициента разбухания гнуть древесину яблони значительно сложнее, чем другие плодовые породы. По стойкости к биологическим повреждениям яблоню относят к среднестойким породам. Защитными составами пропитывается удовлетворительно.

Древесина лесной яблони намного лучше домашней по двум причинам. Во-первых, она заметно прочнее и меньше подвержена биологическим повреждениям, во-вторых, ствол у неё почти прямой, и это даёт возможность делать крупные заготовки.

В процессе сушки древесина яблони проявляется склонность к растрескиванию и короблению, поэтому требуется тщательный подбор режима сушки. Так же, как и в случае с клёном, рекомендуется предварительная естественная сушка свежераспиленных материалов в штабелях, защищенных от солнечных лучей и атмосферных осадков, до влажности 20 – 25%. Стабильность формы и размеров изделий из древесины яблони – от средней до хорошей.

Древесина яблони трудно раскалывается, но хорошо обрабатывается всеми видами режущих инструментов, прекрасно подходит для токарных и резных работ, а также хорошо клеится, тонируется, окрашивается и лакируется.

Режущие инструменты оставляют на древесине гладкий глянцевитый срез, что важно при выполнении очень тонкой резьбы и особенно ценно при работе над миниатюрной скульптурой.

Древесину яблони ценят за высокую прочность и малую истираемость. Известно, что зубья деревянных грабель быстро истачиваются и ломаются, цепляясь за луговой дерн и кочки. Но срок службы зубьев можно продлить, если вырезать их из яблоневой древесины. Те же, кому часто приходится заниматься столярным делом, тоже предпочитают вырезать колодку рубанка из яблоневой древесины. Такая колодка, с глянцевитой гладкой подошвой, тяжела, прочна, и может служить мастеру не один десяток лет.

Древесина яблони прекрасно шлифуется, полируется и поддается лощению. Пропитанная льняным маслом или натуральной олифой, она приобретает более высокую прочность и глубокий темно-коричневый цвет. Особенно прочны и тверды, как кость, небольшие изделия из яблоневой древесины, вываренные в масле или олифе.

Оригинальную текстуру имеет древесина яблонь, растущих винтообразно, а также древесина комлевой части ствола и корня. После шлифования и лощения на изделиях проявляется красивый волнистый рисунок.

Ветки и корни идут на дрова, которые можно использовать при копчении окороков. Древесина яблони не имеет смолы, а поэтому не коптит и не образует густой сажи. На лёгком светлом дыму окорок становится золотистым, а чтобы он был духовитым, в конце копчения бросают в огонь можжевеловую ветку.

les.novosibdom.ru

Обзор древесных пород. Часть I. — Protey’s wood & Protey’s travels

Сергей Дёнин (Protey)

Фотоснимки автора.

Вместо предисловия

В длительное путешествие или в воскресный выезд за город я всегда беру с собой… портативную складную ножовку. Она помогает при встрече с сухим деревом или отсохшей веткой попробовать новый древесный материал или пополнить запасы уже известного. Так я открыл для себя боярышник, дикие виды клена, песчаную акацию, рябину, тамарикс. Отработал технологию обработки арчи, нашел применение жимолости. Пополняю запас яблоневой древесины, барбариса, алычи, миндаля…

Непросто узнать, какая древесина пригодна для того или иного применения. Не по всем древесным породам можно найти информацию в книгах и в Интернете, так как многие из них не пользуются популярностью у деревообработчиков ввиду редкости или локальной распространенности, по причине тонких стволов, склонности к растрескиванию, из-за излишней твердости, цвета, фактуры и т.п. А зачастую лишь потому, что у столяров-краснодеревщиков просто нет возможности и времени на добычу сырья и они идут по проторенному пути – в магазин или на рынок.

Если какой-то материал не используется широко, то это вовсе не означает, что он плох. Быть может своими экспериментами вы сможете открыть «свой» материал, идеально подходящий именно для вашего творчества.

Поделюсь некоторыми наблюдениями, которые сформировались в процессе экспериментов с природной и культурной древесиной. Надеюсь, приведенные сведения кому-то окажутся полезными.

Грецкий орех (Juglans)

Пожалуй, эту древесину знают все. Темная, с неброским, но красивым рисунком, прочная в эксплуатации и отличная в обработке древесина ореха де-факто стала эталоном «красного» дерева – синонимом благородства и элитарности изделия. В Узбекистане дикий грецкий орех (Juglans fallax) произрастает в горах и предгорьях, но гораздо шире распространены культурные посадки грецкого ореха (J. regia, J. kamaonia, J. nigra).

Древесина ореха является популярным материалом у столяров. Из нее у нас делают резные шкатулки, декоративные тарелки, подставки для книг, пеналы, разделочные доски, портсигары, резные двери и ставни, колонны религиозных помещений. Если для массивных архитектурных изделий чаще используется вяз (карагач) и платан (чинар), то изысканные и утонченные изделия в основном изготавливаются из ореха.

Древесина ореха прекрасно подходит как для массивных изделий с большими поверхностями, так и для мелкой пластики, где фактура и цвет древесины может играть роль выразительного элемента.

Орех довольно сильно варьируется по цвету и плотности. Наиболее темным и плотными являются участки близкие к ядру, заболонь – более светлая и пористая. Влияет на окраску и плотность место произрастания и возраст дерева и потому части ствола и фрагменты разных деревьев могут существенно отличатся по фактуре, рисунку, тону. В составных изделиях это позволяет обыгрывать естественную окраску древесины для реализации художественного замысла. Считается что древесина городских деревьев более светлая и, следовательно, менее ценная. На мой взгляд, это следствие сравнения древесины ореха разных видов.

Орех хорошо режется, не склонен к расщеплению, относительно легко шлифуется и полируется. В силу мелковолокнистой структуры отлично держит рельеф и потому позволяет создавать мелкие элементы резьбы. Однако орех бывает «коварен» при строгании – плохо заметное и переменное направление волокон, особенно в области сучков, может вызвать задиры поверхности дерева.

В своих работах я использую древесину ореха в качестве основы для инкрустации, для изготовления выразительных контрастных элементов при создании украшений и изделий мелкой пластики. Темная древесина ореха прекрасно сочетается со светлыми вставками, такими как перламутр и натуральная бирюза.

Причудливо изогнутый ствол грецкого ореха. Чаткальский хребет, урочище Аксаката.

Необработанная древесина грецкого ореха.

Кулон «Силуэт». Темный и светлый орех.

Шкатулка из ореха.

Комплект украшений по мотивам арабесок – исламских орнаментов.

Платан (Platanus).

Чинар или чинара – под таким названием это дерево более известно жителям Узбекистана. Культура платана в Средней Азии насчитывает более 2000 лет. Считается, что платаны появились здесь во времена колонизации персами и греками. В настоящее время вековые чинары со стволами более метра в диаметре довольно часто встречаются в центральных районах Ташкента и во многих городах и населенных пунктах республики. Благодаря раскидистой кроне, высоким стволам и отсутствию нижних веток это дерево покрывает тенью большие площади и потому широко используется для озеленения среднеазиатских городов.

Гигантские платаны в районе г. Чарвак. Местечко «3 чинары».

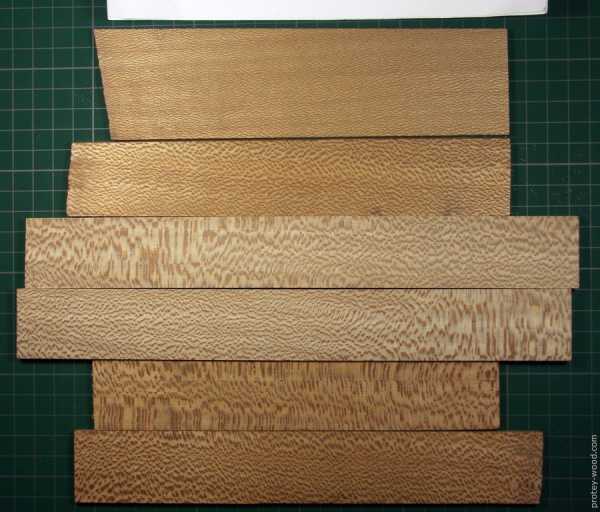

Необработанная древесина платана. Все дощечки, показанные на фото, получены от одного крупного бруска. Распиловка осуществлялась с разным углом наклона пильного диска.

Что касается древесины платана, то она весьма необычна (см. фото). Характерный рисунок платана не спутаешь с другой древесиной. Сердцевинные лучи, проявляющиеся на продольных спилах, образуют характерный рисунок, в среде краснодеревщиков называемый «змеиной кожей». Наиболее явственен этот рисунок на радиальных спилах.

При всей своей оригинальности, применять платан в миниатюрах непросто – древесина красива сама по себе и оттеняет другие выразительные особенности изделия (объем, форму, цвет), завораживая переливами, зависящими от угла распила. Особой осторожности требует использование платана в объемных изделиях – разные части одного фрагмента дерева будут иметь неоднородный рисунок. По мнению автора, особенно эффектно выглядит древесина платана с однородной фактурой на плоских поверхностях.

При обработке древесины платана следует учитывать ее заметную склонность к расщеплению вдоль волокон. Платан немного уступает в прочности и однородности ореху.

Комплект украшений «Сияние». Верхние детали накладок из платана, вырезаны под разными углами наклона к радиальному направлению. Подбором угла реза был достигнут эффект перелива.

Миндаль (Amygdalus)

В начале апреля в ближайших к Ташкенту горах на высотах от 1000 м над уровнем моря можно встретить розовые шапки цветущего миндаля, пятнами выделяющиеся на фоне темно-зеленой арчи.

Цветет миндаль колючейший. Чаткальский хребет, окрестности пос. Невич.

Это миндаль колючейший (A. spinosissima) – широко распространенный в предгорьях колючий кустарник. Его древесина малопригодна для поделок ввиду слишком тонкого и искривленного ствола. Гораздо больший интерес представляет миндаль обыкновенный (A. communis). Это уже довольно высокие деревья со стволами толщиной более 30 см. Кроме миндаля обыкновенного по склонам останцовых гор пустынных районов Узбекистана встречается миндаль бухарский (A. bucharica). Этот небольшое дерево обладает красивой темной древесиной. К сожалению встречавшиеся автору стволы и ветви этого миндаля сильно искривлены суровыми природными условиями и потому найти достаточно крупные фрагменты пригодной для обработки древесины непросто.

Поспел миндаль обыкновенный

Миндаль издревле используют для получения ценных орехов и потому, наряду с дикими видами, в садах и в горных посадках встречается культивируемый или одичавший миндаль.

Необработанная древесина миндаля обыкновенного на срезе

Необработанная древесина миндаля бухарского на срезе

Древесина миндаля очень тяжелая плотная и твердая, с трудом поддающаяся обработке режущим инструментом. Разрезанный на дощечки миндаль раскрывается завораживающей красотой волнистых линий разной тональности – это «агатовый» рисунок годовых колец, попадающих в спил из-за искривленности ствола. Вся прелесть миндаля проявляется на относительно больших поверхностях. А вот в миниатюрах слоистая фактура может сыграть злую шутку и затмить выразительность изделия в целом.

Среди недостатков древесины отмечу сильную склонность к растрескиванию при сушке. Встречающиеся в природе отмершие сухие ветки миндаля, как правило, покрыты сетью трещин, нередко пронизывающими ствол до середины. Но при желании можно найти однородные фрагменты древесины своим рисунком подсказывающие формы изделий.

Тыльная сторона кулона (комплект украшений «Арабески») из древесины миндаля обыкновенного.

Пуговицы из миндаля бухарского.

Яблоня (Malus)

Кроме вкусных плодов это самое распространенное на планете плодовое дерево дает отличную древесину. И хотя в Узбекистане ученые насчитывают семь диких видов яблони, гораздо доступней и привычней яблони культурные.

Яблоневые сады в районе Кумышкана

Яблоневые посадки в районе Бельдерсая

Яблони в Средней Азии встречаются повсеместно. Как в населенных пунктах, так и в загородной зоне и потому ее древесину можно отнести к широко распространенной и доступной.

Необработанная древесина яблони и готовое изделие (гребень).

Лет 20 назад из древесины яблони делали школьные линейки. Ученики тех лет должны помнить, как хороши были эти линейки для… метания шариков из бумаги. Сей факт говорит о прочности и гибкости древесины. При толщине в 2-3 мм деревянные линейки служили школярам по несколько лет, не ломаясь и не деформируясь от активного и не всегда целевого использования.

Шкатулка из цельного отрезка ветки яблоневого дерева. Кайма на торцевых накладках-ножках и ручка – яблоня более темного цвета.

Древесина яблони имеет один существенный недостаток – у нее сильная степень сжатия при высыхании. А это значит, что, выпилив чурку, вы через несколько часов получите растрескавшийся и малопригодный для дальнейшей работы обрубок. Поэтому при работе с яблоней надо либо выбирать хорошо просохшие участки и обходить трещины, либо применять сберегающие методы высушивания древесины. После высыхания за дальнейшую сохранность дерева можно не переживать. Изделия из яблони служат десятилетиями, не теряя внешней привлекательности.

Древесина яблони твердая и однородная с большой широтой цветов и фактур. Встречается как очень светлый желтовато-коричневый тон, так и темный красно-коричневый окрас с красивыми разводами и полосами. Мне встречались яблони с окраской ядровой части очень похожей по тону на древесину ореха.

Древесина по твердости плотности и однородности сравнима с орехом, обладая при этом большей гибкостью и прочностью при малой толщине материала. Прекрасно подходит для изготовления расчесок, гребней, заколок и т.п. изделий, где требуется высокая прочность и гибкость.

Боярышник (Crataegus)

Начиная с сентября на базарах среднеазиатских городов привычно располагаются торговцы с тазами и картонными коробками заполненными небольшими желто-оранжевыми плодами боярышника понтийского (C. pontica). И если в пищу используют в основном плоды понтийского боярышника, то пригодной для обработки древесиной могут похвастаться все виды боярышников, произрастающих в нашем краю.

Боярышник – одна из самых распространенных древесных пород в горных лесах. Местами образует сплошные боярышниковые рощи.

Цветет боярышник. На заднем плане – гора Большой Чимган. Чаткальский хребет, урочище Аксаката.

Древесина боярышника однородная, плотная и мелковолокнистая. По прочности и твердости сравнима с орехом, от которого отличается полным отсутствием заметных пор даже в заболонной части.

При сушке древесина боярышника практически не растрескивается и не коробится, а стойкость к расслаиванию и сколам позволяет вырезать из нее сложные ажурные детали даже из тонких дощечек.

Древесина боярышника однотонного розовато-желтого или желтовато-коричневого цвета без выраженной фактуры. Обычно толстые стволы более темные в ядровой части и светлеющие к заболони. Более тонкие ветки светлые и однородные. Иногда внутри стволов встречается причудливая феерия рисунков, в очертаниях которых угадываются… горные пейзажи, в которых выросло дерево.

Необработанная древесина боярышника на срезе. Фрагменты одного ствола.

Комплект украшений «Слизни» из древесины боярышника естественной окраски.

Спелые плоды боярышника джунгарского (C. songorica). Чаткальский хребет, урочище Аксаката.

Абрикос (Armeniaca)

Большинству жителей Средней Азии это дерево известно под тюркским названием «урюк». Думаю, это плодовое дерево в представлении не нуждается – деревья абрикоса в изобилии встречаются в озеленительных посадках практически всех городов и населенных пунктов Узбекистана. Нередко встречается одичавший абрикос в предгорьях и горах. Кроме того, в бассейне реки Зерафшан, в предгорьях Ферганской котловины и по Кашкадарье встречается дикий абрикос согдийский (A. sogdiana).

Многие из нас, выросших на юге, в детстве, невзирая на увещевания мамы, поедали зеленый урюк практически сразу после цветения, находя его необычайно вкусным. Кстати, гастрономические пристрастия подрастающего поколения дают прекрасный материал для поделок в виде обломанных под тяжестью детских тел веток.

Древесина абрикоса твердая и плотная, красивого красновато-коричневого цвета с причудливым утонченным рисунком.

Древесина абрикоса на срезе

Пуговицы из абрикоса.

(Окончание во II части)

protey-wood.com