Конструкция доменной печи и вспомогательных устройств :: Технология металлов

Современные доменные печи имеют большие размеры — общая высота их достигает 70 м,объем — 2700 м2 и более, а производительность — более 5000 тчугуна в сутки.

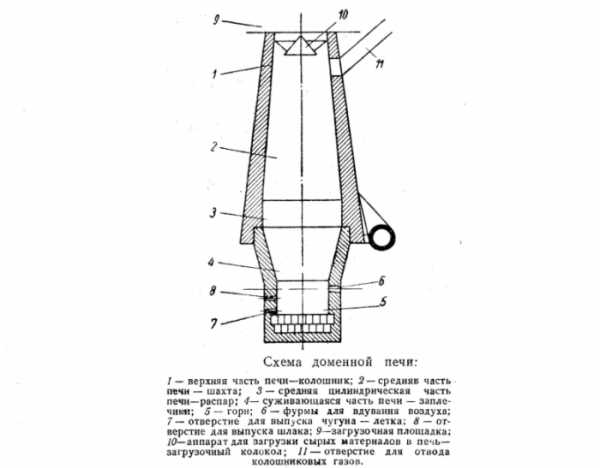

Рис 1. Схема типовой доменной печи (вертикальный разрез):

1 — малый конус, 2 — большой конус, 3 — газоотводные трубы 4 — флюс, 5- кокс, 6 — руда, 7 — кожух, 8 — капли чугуна 9-капли шлака, 10 — броня, 11 — шлаковая летка, 12 -желоб для выпуска шлака, 13 — лещадь, 14-желоб для выпуска чугуна, 15 — чугунная летка, 16 — жидкий шлак, 17 — фурмы, 18-кольцевой воздухопровод, 19 — опорное кольцо, 20 — огнеупорная кладка

Доменная печь представляет собой печь шахтного типа, состоящую из колошника I (рис 1.), шахты II , распара III, заплечиков IV и горна V.

В колошник — верхнюю цилиндрическую часть печи — при помощи засыпного аппарата загружают шихтовые материалы(кокс, агломерат и частично руду с флюсом), называемые шихтой; там же находится загрузочно-распределительное устройство, обеспечивающее правильное распределение материалов шихты в печи и предотвращающее утечку газов. Это устройство бывает различной конструкции. Наиболее распространенная конструкция засыпного аппарата состоит из малого конуса 1 (см. рис. 1) и большого конуса 2. Конусный метод загрузки обеспечивает такое распределение материалов в печи, при котором более крупные куски шихты попадают к центру печи, а более мелкие располагаются ближе к стенкам. При этом получается наиболее полный охват газами всей шихты. Обычно газы стремятся пройти у стенок печи, значительно меньшее количество их проходит через центр. Создавая более плотный слой материалов у стенок и менее плотный — в центре, добиваются равномерного прохождения газов по всему сечению печи, что способствует более полному восстановлению руды.

К колошнику прикреплены газоотводные трубы, через которые отводят колошниковый газ. Температура в колошнике — от 150 до 300 ° С.

Шахта II имеет форму усеченного конуса, расширяющегося книзу. Это самая большая часть печи. В шахте происходят высушивание руды, выделение химически связанной воды, растрескивание руды и начинается восстановление ее окислов. Температура в шахте на разной высоте от 350 до 1200° С.

Распар III имеет цилиндрическую форму и является самой широкой частью доменной печи. В распаре начинаются шлакообразование и плавление металла. Температура в этой зоне около 1400° С и выше.

Заплечики IV имеют форму усеченного конуса, сужающегося книзу. В них происходит дальнейшее расплавление металла и шлака. Температура достигает 1600—1800—1900° С.

В верхней части горна V расположены фурмы 17 — устройство для вдувания в печь горячего воздуха, обеспечивающего горение топлива. Фурмы расположены по окружности горна. У доменных печей их бывает шестнадцать и больше.

Воздух в фурмы попадает из кольцевого воздухопровода 18. В верхней части горна расположено отверстие для выпуска чугуна — чугунная летка 15. Выше чугунной летки устроена шлаковая летка 12 для выпуска шлака. Температура в горне достигает 1800° С. На дне горна, называемом лещадью (13), скапливаются жидкий чугун и шлак. чугун выпускают из печи периодически (6—8 раз в сутки). Вместе с чугуном из печи вытекает шлак, который называют нижним. Верхним называют шлак, который выпускают через шлаковые летки. Основанием печи является тяжелый железобетонный фундамент. Шахта укреплена на колоннах, связанных с фундаментом.

Вспомогательные устройства доменных печей должны быть надежны в работе для бесперебойного обслуживания печей в течение 5—7 лет. К их числу относятся: подъемные и загрузочные механизмы, литейные дворы и поддоменники, воздухонагреватели, воздуходувные машины и газоочистители.

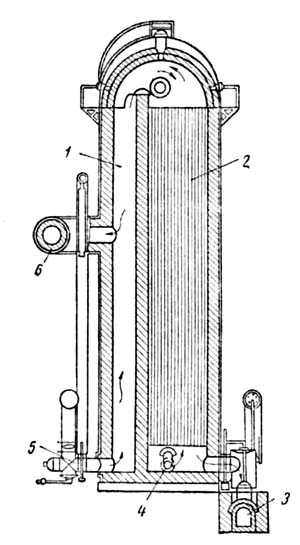

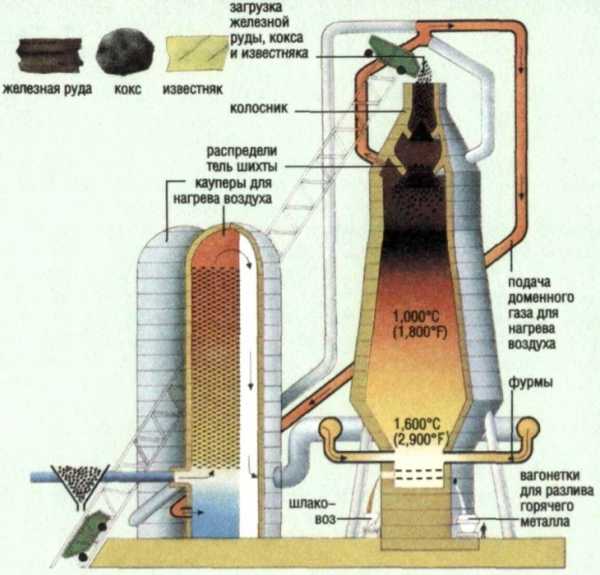

Воздухонагреватели (рис. 2) предназначены для нагрева поступающего в доменную печь воздуха с целью ускорения процесса плавки путем получения в горне высокой температуры при меньшем расходе топлива.

Действие воздухонагревателя (см. рис. 2) следующее. Нагрев производится сжиганием доменного газа, поступающего в горелку 5, где газ смешивается с воздухом и сгорает.

Пламя поднимается по камере 1, проходит через каналы кирпичной насадки, раскаляет ее и выпускается через дымовую трубу 3.

После нагрева насадки ~до 1500° С через устройство 4 вводят наружный воздух. Проходя через насадку, он нагревается до 1000 — 1200° и поступает в доменную печь.

Рис. 2. Воздухонагреватель:1 — вертикальная камера, 2— насад, ка из огнеупорного кирпича, 3— дымовая труба, 4— устройство для нагнетания холодного воздуха, 5— газовая горелка, 6— выход нагретого воздуха

Источник:

Н.Н. Остапенко, Н.Н Крапивницкий «Технология металлов» М 1970

Конструкция доменной печи и вспомогательное оборудование

Современная доменная печь является крупным сооружением общей высотой более 40 м и массой 10 тыс. т. При этом конструкция ее должна быть выполнена с большой точностью без малейшего перекоса и с минимальной неравномерностью осадки. В противном случае расстроится работа засыпного устройства, а также могут возникнуть другие серьезные неполадки при эксплуатации печи. Поэтому большое значение для успешного сооружения и работы доменной печи имеет правильный расчет и установка фундамента.

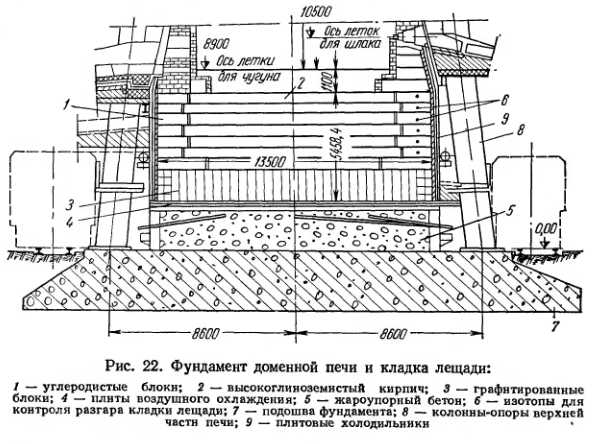

Железобетонный фундамент доменной печи (рис. 22) имеет многогранную, обычно восьмиугольную форму и состоит из двух частей. Нижняя часть (так называемая подошва) заглублена на 6—7 м в грунт и представляет собой монолитную железобетонную плиту. Площадь ее основания выбирается в зависимости от допустимых нагрузок на грунт, составляющих обычно 192— 254 кн/м 2 (1,9—2,5 кГ/см2). Кольцевая арматура по периметру подошвы воспринимает усилия, возникающие в результате термических напряжений. Допустимая температура в несущей плите фундамента составляет 250° С.

Верхняя часть фундамента, пень, выступающий над уровнем земли примерно на 5 м, имеет меньшие поперечные размеры и строится из жароупорного бетона. Она подвержена действию высоких температур от теплового потока из зоны жидкого чугуна. Огнеупорность жароупорного бетона 1400—1500° С, допустимая температура нагрева — до 1100° С, предел прочности 14,2— 17,2 Мн/м2 (140—170 кГ/см2), плотность 1600—1800 кг/см3, пористость 20—35%.

Нижняя часть футеровки и металлических конструкций доменной печи непосредственно опирается на фундамент, верхняя же часть печи — от распара до колошника — чаще всего имеет опору на фундамент через колонны (см. рис. 22), поддерживающие мораторное кольцо.

На пне фундамента устанавливают швеллеры или специальные плиты с каналами для воздушного охлаждения. На них помещают лист, служащий основанием огнеупорной кладки нижней части горна—лещади. Материалами для изготовления лещади (ближе к оси печи) служат высокоглиноземистый кирпич (62% Аl2O3 остальное SiO2), углеродистые и графитированные блоки (по периферии). Высота лещади достигает 5,5 м, что необходимо для предохранения материала фундамента от перегрева. Опасность перегрева увеличивается по мере разгара лещади. Температура лещади и верхней части фундамента контролируется установкой специальных термопар. Более длительной и надежной службе лещади способствует ее охлаждение. Последнее улучшается благодаря выкладке нижних рядов лещади на все ее сечение из графитированных блоков, имеющих повышенную теплопроводность 156 вт/(м·град) или 134 ккал/(м·ч·град) при 1000° С. Периферия лещади на всю высоту облицована плитовыми холодильниками водяного охлаждения или снабжена испарительным охлаждением.

Верхние слои лещади подвергаются давлению слоя чугуна и шлака, через которые передается также и давление газа в печи. При недостаточно качественных швах возможно проникновение в них жидкого чугуна, затвердевание и расплавление (при колебаниях температуры), расклинивание кладки и всплывание кирпичей. Поэтому к выкладке лещади предъявляются высокие требования по горизонтальности рядов, вертикальные швы в рядах практически не должны совпадать и толщина швов не должна превышать 0,5 мм.

Стенки горна выше лещади служат в тяжелых условиях, так как подвержены воздействию чугуна и шлака, которые оказывают значительное давление, имеют высокую температуру и химически воздействуют на кладку. Кладка верхней части горна, кроме того, испытывает воздействие раскаленных окислительных газов, образующихся при горении кокса. Для удлинения срока службы кладки горна ее интенсивно охлаждают плитовыми холодильниками. Эти холодильники, как и холодильники лещади, представляют собой чугунные плиты толщиной 160 мм с залитыми в них стальными трубами диаметром около 45 мм, по которым проходит вода. Они укреплены в несколько рядов один над другим на стальном сварном кожухе горна из брони толщиной 20 — 30 мм.

Большая часть футеровки горна современной доменной печи выполняется из углеродистых блоков. Этот материал хорошо противостоит химическому воздействию шлака и чугуна, не смачивается этими жидкими фазами и способствует более интенсивному охлаждению внутренней поверхности горна. Толщина кладки металлоприемника горна на крупных доменных печах составляет до 1300 мм. Зазоры между кладкой и холодильниками и между холодильниками и кожухом горна заполняют для компенсации теплового расширения хромистым железняком.

В горне размещают устройства для подвода дутья и выпуска продуктов плавки. Это — фурмы с фурменными приборами для подачи в горн горячего дутья и топливных добавок, шлаковые летки для выпуска накапливающегося в верхней части металлоприемника верхнего шлака и чугунные летки для выпуска чугуна и нижнего шлака, вытекающего из печи вместе с чугуном.

Фурмы равномерно располагаются по окружности горна в верхней его части на 400—500 мм ниже перехода горна в заплечики. Число фурм определяется из расчета: n = 2d + 1, или в последнее время из расчета: n = 2d, где d — внутренний диаметр горна в метрах. Некоторое сокращение числа фурм во вновь проектируемых печах максимального объема связано с тем, что при значительном повышении давления в печи уменьшается кинетическая энергия дутья, изменяется зона его реагирования у фурм.

Расстояние между осями фурм по внутренней окружности горна находится в пределах 1,3—2,0 м. При этом зоны воздействия дутья (зоны разрыхления) у смежных фурм смыкаются или касаются друг друга, создавая общую зону воздействия дутья. Ее протяженность в глубь горна в большой мере зависит от линейных скоростей и кинетической энергии подаваемого дутья. При больших диаметрах горна рекомендуется линейная скорость дутья до 200 м/сек.

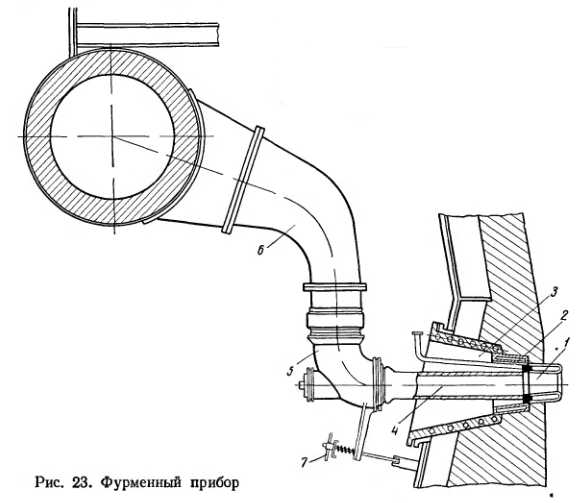

Горячее дутье к фурмам поступает из кольцевого футерованного воздухопровода, опоясывающего печь на уровне верха заплечиков и имеющего диаметр в свету до 1500 мм. К каждой фурме идет воздухоподводящий рукав.

Фурменный прибор (рис. 23) состоит из полой водоохлаждаемой медной фурмы 1, литого медного холодильника 2, чугунного холодильника с залитой стальной спиральной трубкой (амбразуры) 3, сопла 4, примыкающего к фурме, подвижного колена 5 с гляделкой и‘неподвижного колена с шарниром 6. Конструкция позволяет сменить фурму за 4—7 мин. Фурма, сопло, подвижное и неподвижное колено соединены на шлифованных шаровых заточках, что компенсирует возможные неточности сборки прибора. Подвижное колено подвешивают к неподвижному колену на двух шарнирных подвесках с клиньями. Натяжной болт 7 прижимает сопло к фурме, а подвижное колено — к соплу.

Наиболее распространены фурмы с внутренним коническим суживающимся каналом, выступающие внутрь горна на 200— 300 мм. Это расстояние называют высовом фурмы. Внутренний диаметр фурм в свету составляет от 120 до 300 мм.

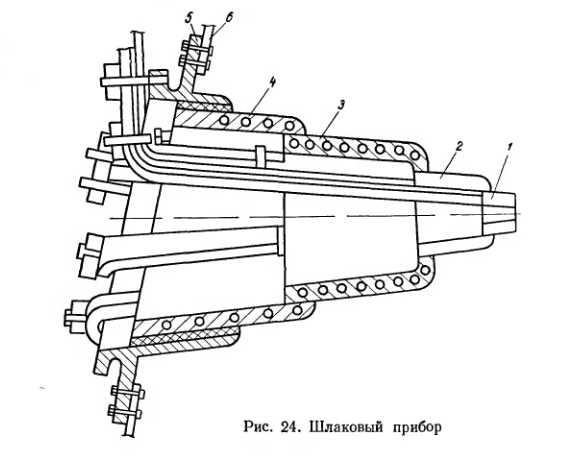

В современных доменных печах делают две шлаковые летки. Это обеспечивает возможность бесперебойного выпуска шлака и попеременный его выпуск из разных районов горна. Последнее благоприятно действует на работу печи. Шлаковые летки смещены на значительный угол от чугунной летки для удобства обслуживания выпуска и приема шлака. Одна из леток располагается под углом 45—60° к чугунной летке, а другая под углом 60—90° к первой. Шлаковые летки располагают ниже оси фурм на 1400— 1600 мм, чтобы предотвратить заливание фурм шлаком при максимальном его подъеме перед выпуском из печи.

Шлаковый прибор (рис. 24) состоит из медной штампованной или литой водоохлаждаемой фурмочки 1 (обычно внутренним диаметром 65 мм), литого медного полого холодильника 2, чугунного холодильника с залитой стальной спиральной трубкой — кадушки 3 и чугунного внешнего холодильника-амбразуры 4. Амбразура соединяется с рамой шлакового прибора 5, которая закрепляется на кожухе печи 6.

В нижней части металлоприемника горна расположена чугунная летка или две чугунные летки (в печах объемом 2000—2700 м3). Это наиболее уязвимая часть в конструкции горна, так как ее огнеупорная футеровка интенсивно размывается при выпуске больших масс чугуна и особенно шлака.

Плитовые холодильники горна имеют у чугунной летки вырез для леточного канала. Летку обрамляют стальной литой рамой, приклепанной к кожуху печи, с проемом 620×754 мм. Холодильник и рама у чугунной летки предохраняются от воздействия чугуна и шлака огнеупорной футеровкой и набойкой, так называемым футляром. При углеродистой футеровке горна канал чугунной летки выкладывают двумя фасонными углеродистыми блоками с облицовкой шамотным или глиноземистым кирпичом. Это предотвращает разрушение блоков от действия влаги сырой леточной массы, которой закрывают само леточное отверстие после очередного выпуска чугуна.

Углеродистая футеровка подвергается окислительному воздействию главным образом в месте установки фурм и шлаковых леток. Окислителями при этом являются горячее дутье и продукты его взаимодействия с коксом вблизи фурм, а также кислород воздуха при смене частей шлакового и фурменного приборов. Для предохранения от окислительного воздействия углеродистую футеровку вокруг фурм и леток окружают арками из шамотного или глиноземистого кирпича. В некоторых случаях, особенно на уже действующих печах, верхняя часть футеровки горна полностью выложена из высококачественного шамотного или глиноземистого кирпича.

Заплечики в большинстве случаев делают тонкостенными с толщиной кирпичной футеровки до 345 мм. При условии их интенсивного охлаждения вместо быстро срабатывающейся первоначальной кладки на внутренней поверхности образуется гарниссаж. Он представляет собой затвердевший слой, состоящий главным образом из шлака. Гарниссаж при правильной работе является достаточной защитой от дальнейшего воздействия на стенки агрессивных доменных шлаков, имеющих на горизонте заплечиков повышенные содержания закиси железа и марганца.

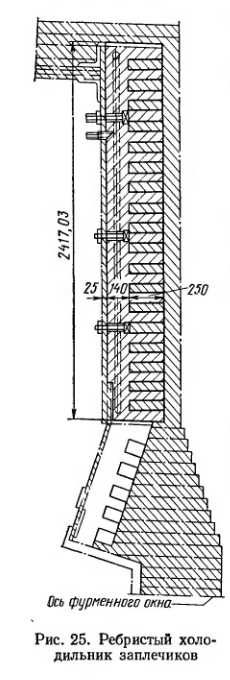

Необходимое для получения устойчивого гарниссажа интенсивное охлаждение достигается чаще всего применением периферийных ребристых холодильников (рис. 25). Такие холодильники имеют увеличенную охлаждающую поверхность. Ребристые холодильники делают толщиной 270 мм, из которых 150 мм приходится на часть с ребрами и залитыми кирпичами и 120 мм на наружную металлическую часть с охлаждающими трубками.

Необходимое для получения устойчивого гарниссажа интенсивное охлаждение достигается чаще всего применением периферийных ребристых холодильников (рис. 25). Такие холодильники имеют увеличенную охлаждающую поверхность. Ребристые холодильники делают толщиной 270 мм, из которых 150 мм приходится на часть с ребрами и залитыми кирпичами и 120 мм на наружную металлическую часть с охлаждающими трубками.

В верхней части шахты при более низких температурах возможно отложение в кладке сажистого углерода, так как условия здесь благоприятствуют протеканию распада СО (пониженные температуры и наличие железного катализатора). Иногда возможно также отложение в кладке других веществ — окиси цинка, щелочей и пр.

Условия работы распара и шахты позволяют лучше сохранить футеровку и внутренние очертания этих частей печи, чем это возможно в заплечиках. Для этого следует использовать высококачественные огнеупорные материалы при значительной толщине стенок и не столь интенсивном охлаждении, как в заплечиках. Кладку шахты производят из высоко плотного высокообожженного шамотного кирпича. Общая толщина кладки может достигать 1265 мм в нижней и 1035 мм в верхней части шахты. Холодильники, устанавливаемые в шахте, охлаждают участки кладки на значительную глубину. Для этой цели применяют холодильники ящичного (коробчатого) типа.

Их устанавливают перпендикулярно поверхности кладки шахты в 12—15 рядов (по 24 в ряду) на 1/2—2/3 высоты шахты.

В более поздних конструкциях предусмотрены также распар и шахта с меньшей толщиной стенок и охлаждением плитовыми или ребристыми холодильниками. Так для печи объемом 2002 м3 толщина кладки распара и охлаждаемой части шахты составляет 690 мм, холодильники имеют толщину 235 мм, толщина неохлаждаемой части шахты равна 920 мм.

Наиболее новым вариантом охлаждения кладки доменной печи, в том числе и шахты, является испарительное охлаждение. При этом происходит значительно большее поглощение тепла, расходуемого на парообразование, а не просто на нагрев воды. Вода должна быть химически чистой для предотвращения образования накипи. Малый расход воды обеспечивается применением замкнутой системы циркуляции.

Колошник печи служит в условиях более низких температур, не превышающих 400° С, однако подвержен механическому воздействию от ударов загружаемых материалов. Поэтому его футеровка защищается массивными чугунными плитами, обычно корытообразной формы. Они крепятся к кожуху печи специальными подвесками, допускающими некоторый рост кладки. Футеровку размещают внутри защитных плит.

metallurgy.zp.ua

Доменная печь | Металлургический портал MetalSpace.ru

Доменная печь футерована огнеупорной кладкой (верхняя часть шамотным кирпичом, нижняя — преимущественно углеродистыми блоками). Для предотвращения разгара кладки и защиты кожуха печи от высоких температур используют холодильники, в которых циркулирует вода. Кожух печи и колошниковое устройство поддерживаются колоннами, установленными на фундаменте.

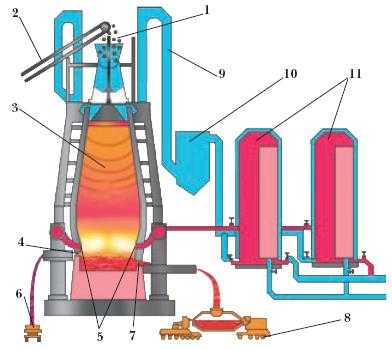

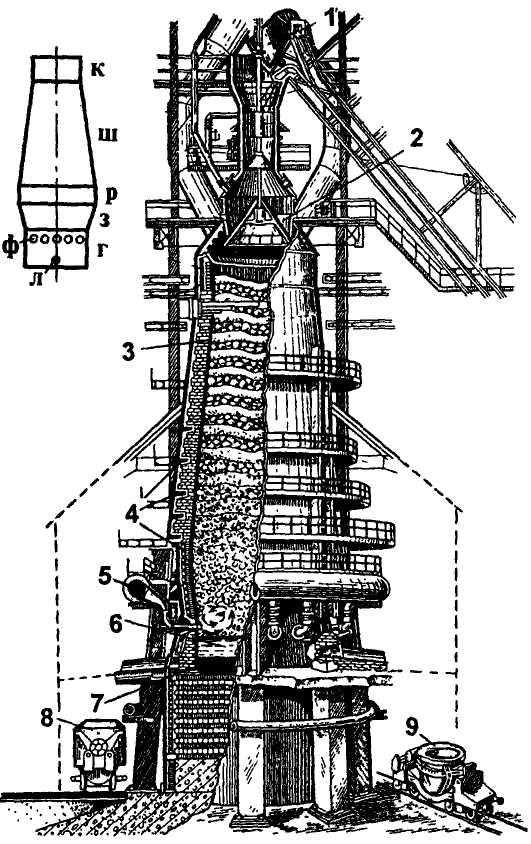

Схема доменной печи:

- 1 – загрузочная воронка;

- 2– загрузочный конвейер;

- 3 – шахта;

- 4 – шлаковая лётка;

- 5 – фурма;

- 6 – шлаковоз;

- 7 – чугунная лётка;

- 8 – чугуновоз;

- 9 – отходящий газ;

- 10 – газоочистка;

- 11 – воздухонагреватели

Доменная печь заключена снаружи в сплошной стальной кожух с толщиной листов до 40—60 мм, футерованный изнутри огнеупорными изделиями и расположенный на фундаменте. Часть фундамента, которая возвышается над землей, называется пнем. Так как в пне развиваются температуры выше 200° С, то верхнюю часть его выполняют из жаростойкого бетона. На пне выкладывают лещадь. Кладка лещади эксплуатируется в очень тяжелых условиях, так как подвергается действию высокой температуры (порядка 1400—1550° С) и гидростатического давления чугуна, шлака и массы шихты. Помимо этого, чугун проникает в швы кладки. Если при этом кирпич не будет достаточно хорошо зажат соседними кирпичами, то он, имея меньшую объемную массу, чем чугун, всплывет. Этим самым ослабляется зажим соседних кирпичей, что может повлечь разрушение лещади. Поэтому лещадь выкладывают из высокоогнеупорных материалов (высокоглиноземистого кирпича) с очень тонкими швами между отдельными кирпичами (или блоками). Для понижения температуры кладки лещади по периферии внутри кожуха помещают холодильники — чугунные плиты с залитыми внутри их змеевиками, по которым циркулирует вода. Снизу лещади в современных печах располагают чугунные плиты с трубами, охлаждаемыми вентиляторным воздухом. Для улучшения передачи тепла от кладки лещади к холодильникам нижнюю часть лещади и периферию ее в верхней части выкладывают из графитированных или углеродистых блоков, имеющих большую теплопроводность, чем шамотный и высокоглиноземистый кирпич, а зазор между кладкой и холодильниками заполняют углеродистой массой. Высота лещади достигает 5000 мм. Кладка металлоприемника подвержена действию высоких температур (1500—1700° С) и разъедающему действию чугуна и шлака, поэтому ее также выкладывают из высокоогнеупорных материалов с тонкими швами.

Важнейшей особенностью доменного процесса является его непрерывность в течение всей кампании печи (от строительства печи до её капитального ремонта) и противоток поднимающихся вверх фурменных газов с непрерывно опускающимся и наращиваемым сверху новыми порциями шихты столбом материалов.

Изобретение доменной печи принадлежит Европе и относится к середине XIV века. В России же производство металла в доменных печах появилось лишь спустя почти два века. Современные доменные печи – результат исследовательских и конструкторских разработок целого ряда поколений ученых-металлургов.

Доменная печь является одним из наиболее эффективных материалосберегающих агрегатов; коэффициент извлечения железа для чугуна составляет 99.5—99.8 %. Доменная печь занимает головное положение в структуре металлургического предприятия. Качество производимого в доменной печи чугуна определяет параметры последующего сталеплавильного передела, доменный газ служит основой энергетического хозяйства предприятия, в доменной печи утилизируется (через агломерационное производство) большая часть собственных отходов металлургического производства. Доменное производство является практически безотходным, т. к. доменный шлак представляет собой самостоятельную готовую продукцию, пользующуюся спросом не меньшим, чем чугун, а доменные шламы и пыли являются постоянными компонентами шихты агломерационного процесса.

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

metalspace.ru

Доменная печь — устройство и работа

Автор: редакционная статья

Категории: доменное производство

Назначение. Конструкция печи. Технологический процесс выплавки чугуна.

Доменная печь

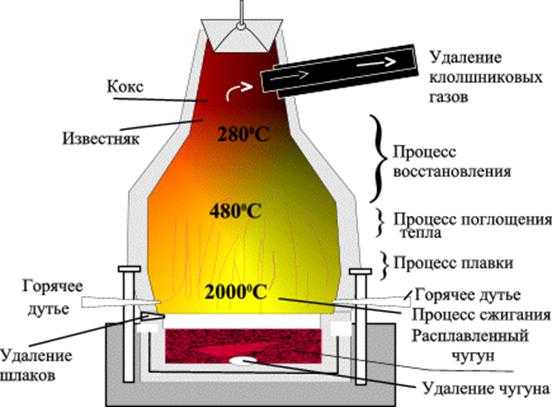

Чугун выплавляют в печах шахтного типа – доменных печах. Сущность процесса получения чугуна в доменных печах заключается в восстановлении оксидов железа, входящих в состав руды оксидом углерода, водородом и твердым углеродом, выделяющимся при сгорании топлива.

При выплавке чугуна решаются задачи:

- Восстановление железа из окислов руды, науглероживание его и удаление в виде жидкого чугуна определенного химического состава.

- Оплавление пустой породы руды, образование шлака, растворение в нем золы кокса и удаление его из печи.

Устройство и работа доменной печи

Доменная печь имеет стальной кожух, выложенный огнеупорным шамотным кирпичом. Рабочее пространство печи включает колошник6, шахту 5, распар 4, заплечики 3, горн 1, лещадь 15. В верхней части колошника находится засыпной аппарат 8, через который в печь загружают шихту. Шихту подают в вагонетки 9 подъемника, которые передвигаются по мосту 12 к засыпному аппарату и, опрокидываясь, высыпают шихту в приемную воронку 7 распределителя шихты. При опускании малого конуса 10 шихта попадает в чашу11, а при опускании большого конуса 13 – в доменную печь, что предотвращает выход газов из доменной печи в атмосферу.

Схема доменной печи

При работе печи шихтовые материалы, проплавляясь, опускаются, а через загрузочное устройство подают новые порции шихты, чтобы весь полезный объем был заполнен.

Производство чугуна. Доменное производство чугуна. Технология производства чугуна. Процесс производства чугуна.

Полезный объем доменной печи – объем, занимаемый шихтой от лещади до нижней кромки большого конуса засыпного аппарата при его опускании. Полезная высота доменной печи (Н) достигает 35 м, а полезный объем – 2000…5000 м3.

В верхней части горна находятся фурменные устройства 14, через которые в печь поступает нагретый воздух, необходимый для горения топлива. Воздух поступает из воздухонагревателя, внутри которого имеются камера сгорания и насадка из огнеупорного кирпича, в которой имеются вертикальные каналы. В камеру сгорания к горелке подается очищенный доменный газ, который, сгорая, образует горячие газы. Проходя через насадку, газы нагревают ее и удаляются через дымовую трубу. Через насадку пропускается воздух, он нагревается до температуры 1000…1200 0С и поступает к фурменному устройству, а оттуда через фурмы 2 – в рабочее пространство печи. После охлаждения насадок нагреватели переключаются.

Горение топлива. Вблизи фурм природный газ и углерод кокса, взаимодействуя с кислородом воздуха, сгорают:

C + O2 = CO2 + Q

Ch5 + 2O2 = CO2 + 2h3O(пар) + Q

В результате горения выделяется большое количество теплоты, в печи выше уровня фурм развивается температура выше 2000 0С. Продукты сгорания взаимодействуют с раскаленным коксом по реакциям:

CO2 + C = 2CO — Q

h3O + C = CO + h3 — Q

Образуется смесь восстановительных газов, в которой окись углерода CO является главным восстановителем железа из его оксидов. Для увеличения производительности подаваемый в доменную печь воздух увлажняется, что приводит к увеличению содержания восстановителя. Горячие газы, поднимаясь, отдают теплоту шихтовым материалам и нагревают их, охлаждаясь до 300…400 0С у колошника. Шихта (агломерат, кокс) опускается навстречу потоку газов, и при температуре около 570 0С начинается восстановление

www.metaljournal.com.ua

Как сделать доменную печь своими руками в домашних условиях

Доменная печь – это вертикальная, плавильная печь, используемая в черной металлургии для производства чугуна. Доменный процесс происходит по схеме: восстановление оксида железа путем воздействия на не обогащенную железную руду оксидом углерода, науглероживание и отвод чугуна, оплавление пустой породы и отработанного угля, вывод шлака из процесса.

Полезный объем печи составляет около 3000 метров кубических, а ее высота – около 30 метров. Домна состоит из множества элементов, которые обладают повышенной прочностью, огнеупорностью и герметичностью.

Доменная печь обладает важнейшей особенностью: непрерывность работы с момента строительства и первичной задувки (разогрева) до остановки или капитального ремонта (с повторной задувкой). Процесс задувки доменной печи заключается в постепенном прогреве всех элементов, и только после этого можно переходить к выплавке первой небольшой порции чугуна. Беспрерывное поступления шихты (смесь руды, кокса, флюса) требует поддержание высоких температур, процесс горения происходит за счет подачи воздуха с повышенным содержанием кислорода. Воздух подают уже нагретый до 1500° С с доменным газом, побочным продуктом плавления чугуна. Температура в самой печи достигает более 2000 °С.

Изготовление доменной печи (шахтного типа или длительного горения)

Доменная печь обладает высоким показателем коэффициента полезного действия, поэтому некоторые мастера делают подобные отопительные приборы своими руками для обогрева различных помещений дома. Такой агрегат работает продуктивнее, ведь топливо сгорает долго и практически полностью, за счет чего снижается его расход.

Для создания печки длительного горения своими руками понадобится труба большого диаметра или бочка, две трубы небольшого диаметра, металлические балки, стальные листы, сварочный аппарат, раствор, кирпич и другие инструменты. Сначала у бочки аккуратно отрезается верх, а на дно приваривается стальной лист, прямоугольный или квадратный, для устойчивости.

Из отрезанного с бочки круга обрезают часть меньшего диаметра и приваривают трубу диаметром 10 см. Снизу к кругу приваривают куски металлического профиля, которые в дальнейшем будут прессовать топливо вниз по мере его прогорания. Крышку для бочки делают из листа стали с прорезью для трубы. Также необходимо приварить дверцу для добавления топлива и очистки печки от остаточных продуктов. Иногда всю конструкцию помещают в кирпичный кожух. Начальный этап работы печи, как и промышленный аналог, требует постепенной задувки.

Конструкция, сделанная своими руками, будет сильно нагреваться во время работы, поэтому для нее необходимо сделать фундамент. Его можно сделать из бетонной плиты или кладки из кирпича. Для выведения продуктов горения понадобится дымоход, его приваривают к верхнему патрубку. Желательно, чтобы в своем строении труба дымоотвода не имела изгибов и была максимально ровной. Подробнее о создании домны своими руками вы можете узнать, посмотрев видео.

Доменная печь, сделанная своими руками, работает на разных видах твердого топлива: дровах, угле, прессованных брикетах. Главным секретом схемы работы такой печки является ограниченное регулируемое поступление воздуха к топливу. Ее экономичность достигается за счет процесса тления топлива, а одной загрузки может хватать более чем на 10 часов автономной работы печки.

poluchi-teplo.ru

Устройство доменной печи | Металлургический портал MetalSpace.ru

Процесс доменной плавки является непрерывным. Сверху в печь загружают исходные материалы (агломерат, окатыши, кокс), а в нижнюю часть подают нагретый воздух и газообразное, жидкое или пылевидное топливо. Газы, полученные от сжигания топлива, проходят через столб шихты и отдают ей свою тепловую энергию. Опускающаяся шихта нагревается, восстанавливается, а затем плавится. Большая часть кокса сгорает в нижней половине печи, являясь источником тепла, а часть кокса расходуется на восстановление и науглероживание железа.

Доменная печь является мощным и высокопроизводительным агрегатом, в котором расходуется огромное количество материалов. Современная доменная печь расходует около 20000 тонн шихты в сутки и выдает ежесуточно около 12000 тонн чугуна.

Для обеспечения непрерывной подачи и выпуска такого большого количества материалов необходимо, чтобы конструкция печи была проста и надежна в работе в течение длительного времени. Доменная печь снаружи заключена в металлический кожух, сваренный из стальных листов толщиной 25 – 40 мм. С внутренней стороны кожуха находится огнеупорная футеровка, охлаждаемая в нижней части печи с помощью закладываемых специальных холодильников – металлических коробок, внутри которых циркулирует вода. В связи с тем, что для охлаждения печи требуется большое количество воды, на некоторых печах применяют испарительное охлаждение, сущность которого состоит в том, что в холодильники подают воды в несколько раз меньше, чем при обычном способе. Вода нагревается до кипения и интенсивно испаряется, поглощая при этом большое количество тепла.

Внутреннее очертание вертикального разреза доменной печи называют профилем печи. Рабочее пространство печи включает:

- колошник;

- шахту;

- распар;

- заплечики;

- горн.

Колошник

Это верхняя часть доменной печи, через которую осуществляется загрузка шихтовых материалов и отвод доменного или колошникового газа. Основной частью колошникового устройства является засыпной аппарат. На большинстве доменных печей установлены двухконусные загрузочные устройства. В обычном положении оба конуса закрыты и надежно изолируют внутреннее пространство печи от атмосферы. После загрузки шихты в приемную воронку малый конус опускается и шихта падает на большой конус. Малый конус закрывается. После того, как на большом конусе будет набрано заданное количество шихты, большой конус опускается при закрытом малом конусе и шихта высыпается в печь. После этого большой конус закрывается. Таким образом, рабочее пространство доменной печи постоянно герметизировано.

Шихтовые материалы обычно подаются на колошник печи с одной стороны. В результате, в воронке малого конуса образуется откос. Длительная Работа доменной печи с перекосом уровня шихты недопустима. Для устранения этого явления приемная воронка и малый конус сделаны вращающимися. После загрузки шихты воронка вместе с конусом поворачивается на угол кратный 60, благодаря чему после разгрузки нескольких подач неравномерность полностью устраняется. 0

На современных печах могут устанавливаться более сложные по конструкции засыпные аппараты. Вместо большого конуса устанавливается вращающийся желоб, угол наклона которого может регулироваться. Такая конструкция позволяет изменять место подачи материалов по диаметру колошника.

В процессе доменной плавки образуется большое количество газа, который отводится из колошниковой части печи. Такой газ называют колошниковым. Газ содержит горючие составляющие СO и Н2 и, поэтому, используется как газообразное топливо в металлургическом производстве. Кроме того, проходя через столб шихты, газ захватывает мелкие частицы железосодержащих материалов, образуя так называемую колошниковую пыль. Пыль улавливается в специальных газоочистителях и используется как добавка к шихте при агломерации или получении окатышей.

Шахта

На долю шахты приходится большая часть общей высоты и объема печи. Профиль шахты, представляющий собой усеченный конус, расширяющийся к низу, обеспечивает равномерное опускание и разрыхление шихтовых материалов. Значительная высота шахты позволяет осуществлять тепловую и химическую обработку материалов поднимающимися горячими газами.

Распар

Это средняя цилиндрическая часть рабочего пространства печи, имеющая самый большой диаметр. Распар создает некоторое дополнительное увеличение объема печи и устраняет возможные задержки шихтовых материалов.

Заплечики

Это часть профиля печи, расположенная ниже распара и представляющая собой усеченный конус, обращенный широким основанием к распару. Обратная конусность заплечиков соответствует уменьшению объема проплавляемых материалов при образовании чугуна и шлака.

Горн

Это нижняя цилиндрическая часть печи, где осуществляются высокотемпературные процессы доменной плавки. В горне происходит горение кокса и образование доменного газа, взаимодействие между жидкими фазами, накопление жидких продуктов плавки (чугуна и шлака) и периодический их выпуск из печи. Горн состоит из верхней или фурменной части и нижней или металлоприемника. Подину металлоприемника называют лещадью.

В нижней части горна расположены чугунные и шлаковые летки, представляющие собой отверстия для выпуска чугуна и шлака. После выпуска чугуна летку закрывают специальной огнеупорной массой при помощи так называемой пушки, которая представляет собой цилиндр с поршнем. Перед открытием чугунной летки пушку заполняют леточной огнеупорной массой. После окончания выпуска чугуна пушку подводят к летке, и с помощью поршневого механизма леточная масса выдавливается из пушки и заполняет леточный канал. Для вскрытия чугунной летки служит специальная бурильная машина, которая рассверливает в леточной массе отверстие, по которому выпускают чугун.

Шлаковые летки располагаются на высоте 1500 – 2000 мм от уровня чугунной летки и закрываются с помощью шлакового стопора, представляющего собой стальной шток с наконечником. Выходящие из доменной печи чугун и шлак направляются по желобам в чугуновозные и шлаковозные ковши. В настоящее время шлак в основном выпускается вместе с чугуном и отделяется от чугуна специальным устройством на желобе печи.

Шлак, вытекающий из доменной печи через чугунную летку, отделяется от чугуна на желобе печи с помощью разделительной плиты и перевала, выпол-няющих роль гидравлического затвора. Чугун, имеющий высокую плотность, проходит в зазор под разделительной плитой, а более легкий шлак отводится в боковой желоб.

При необходимости поставки чугуна другим предприятиям его разливают в слитки (чушки) массой 30 – 40 кг на специальной разливочной машине.

В верхней части горна на расстоянии 2700 – 3500 мм от оси чугунной летки по окружности горна с равными промежутками устанавливаются воздушные фурмы, через которые подают в печь нагретое до 1100 – 1300 °С дутье, а также природный газ и другие топливные добавки (мазут, пылеугольное топливо). Каждая доменная печь обеспечивается дутьем от своей воздуходувки. Нагрев дутья осуществляется в воздухонагревателях регенеративного типа, когда под действием тепла сжигаемого газа вначале нагревается насадка воздухонагревателя из огнеупорного кирпича, а затем через нее пропускается воздух, забирающий тепло от насадки. В период нагрева насадки в камеру горения подается газ и воздух для его горения. Продукты сгорания, проходя через насадку, нагревают ее и уходят в дымоход. В период нагрева дутья холодный воздух поступает в нагретую насадку, нагревается, а затем подается в доменную печь. Как только насадка остыла настолько, что воздух не может быть нагрет до заданной температуры, его переводят на следующий воздухонагреватель, а остывший ставят на нагрев. Насадка воздухонагревателя охлаждается быстрее, чем нагревается. Поэтому блок воздухонагревателей доменной печи состоит из 3 – 4 аппаратов, из которых один нагревает воздух, а остальные разогреваются. Профиль доменной печи характеризуется диаметрами, высотами и углами наклона отдельных элементов. Размеры некоторых печей приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Размеры печей

| Размеры, мм | Полезный объем печи, м3 | ||

|---|---|---|---|

| 2000 | 3000 | 5000 | |

| Диаметр: | |||

| горна | 9750 | 11700 | 14900 |

| распара | 10900 | 12900 | 16300 |

| колошника | 7300 | 8200 | 11200 |

| Высота: | |||

| полная | 32350 | 34650 | 36900 |

| полезная | 29200 | 32200 | 32200 |

| горна | 3600 | 3900 | 4500 |

| шахты | 18200 | 20100 | 19500 |

Размеры каждой части печи должны быть увязаны между собой и находиться в определенных соотношениях с размерами других частей печи. Профиль печи должен быть рациональным, при котором обеспечиваются важнейшие условия доменного процесса:

- плавное и устойчивое опускание шихтовых материалов;

- выгодное распределение встречного газового потока;

- благоприятное развитие процессов восстановления и образование чугуна и шлака.

Основными величинами, характеризующими размеры рабочего пространства, являются полезный объем печи и полезная высота. Они включают высоту и объем, заполненные материалами и продуктами плавки. При определении этих параметров за верхний уровень берется отметка нижней кромки большого конуса засыпного устройства в опущенном положении, а нижнем уровнем является уровень оси чугунной летки.

ПОДЕЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

metalspace.ru

Тема 1. Общая схема доменного процесса 1

|

1.1. Цели и задачи доменного процесса 1

1.2. Устройство доменной печи 2

1.3. Общая схема работы доменной печи 5

1.3.1. Шихтовые материалы 5

1.3.1.1. Железорудные материалы 6

1.3.1.2. Флюсы 6

1.3.1.3. Твердое топливо 8

1.3.2. Комбинированное дутье 9

1.3.3. Продукты доменной плавки 10

1.3.3.1. Чугун 10

1.3.3.2. Шлак 10

1.3.3.3. Колошниковый газ 11

1.3.4. Выводы 12

1.4. Показатели работы доменной печи 13

1.5. Доменные чугуны 14

1.5.1. Классификация чугунов по назначению. 14

1.5.2. Химический состав передельных, литейных и специальных чугунов. 15

1.5.2.1. Передельные чугуны 15

1.5.2.2. Литейные чугуны 17

1.5.2.3. Специальные чугуны. 19

Общая схема доменного процесса

Цели и задачи доменного процесса

Для того, чтобы иметь полное представление о доменном процессе и в целом о доменном производстве, необходимо первоначально познакомиться с общей схемой. Это позволит затем рассматривать отдельные элементы, имея представление об их месте в общем комплексе разнообразных процессов, протекающих в доменной печи, и общей технологической схеме производства чугуна.

Целью доменного производства является получение высококачественного чугуна (заданного состава с низким содержанием примесей) с наименьшими топливно-энергетическими затратами и максимальной (заданной) производительностью. Требование минимальных топливно-энергетических запасов станет более очевидно при рассмотрении общей схемы доменного производства, объемов производства, расходов сырья на производство 1 тонны продукции и цен на сырье.

Основной продукт доменной плавки – чугун. Следует отметить, что существуют также технологии доменной плавки, основным продуктом которых является шлак. Например, продукт бокситной плавки – шлак, используется для получения высококачественного бетона.

Устройство доменной печи

Основным агрегатом для извлечения железа из железных руд является доменная печь.

По принципу работы доменная печь относится к плавильным печам шахтного типа, печам, рабочее пространство которых вытянуто по вертикали, а горизонтальное сечение – окружность. Течение процессов в шахтных печах основано на противотоке материалов и горячих газов.

Очертание рабочего пространства печи в вертикальном осевом сечении называется профилем. Профиль печи в зависимости от их геометрического очертания и технологического назначения делится на пять частей (рис. 1.1 -1).

Верхняя часть печи, имеющая цилиндрическую форму, называется колошником (К). Колошник доменной печи оборудован колошниковым устройством. Колошниковое устройство представляет собой комплекс металлоконструкций, различного назначения и включает в себя устройства для подачи и загрузки материалов в печь, газоотводы для равномерного отвода газов из печи (не менее 4), устройства для производства ремонтных и монтажных работ. Засыпной аппарат загрузочного устройства доменной печи служит для загрузки и распределения материалов в доменной печи. При этом он герметично закрывает печь и изолирует ее внутренне пространство от атмосферы.

О

Рис. 1.1‑1. Доменная печь

сновной частью печи по объему является шахта (Ш), представляющая собой усеченный конус. Наиболее широкая часть печи, имеющая форму цилиндра, распар (Р) переходит в заплечики (З) в форме обратного усеченного конуса.Нижняя часть печи, имеющая форму цилиндра, называется горном (Г). Горн в свою очередь подразделяется на верхний и нижний горн или фурменную зону и металлоприемник, соответственно. В верхней части горна имеется большое число (30…40) равномерно распределенных по окружности фурменных отверстий (Ф), через которые из кольцевого воздухопровода 5 в печь через специальные приборы – фурмы подают дутье. Подину металлоприемника называют лещадью. Часть металлоприемника ниже чугунной летки носит название зумпфа или “мертвого” слоя. Эта зона, заполненная жидким металлом, защищает лещадь от высокотемпературных процессов, протекающих в горне. Нижний горн оборудован чугунными и шлаковыми летками – устройствами для выпуска чугуна и шлака. Летки для выпуска чугуна делают в стенке горна над зумпфом в виде прямоугольных каналов размеров 250…300 х 450…500 мм, в которых высверливают отверстия в углеродистой футеровке металлоприемника диаметром 50…60 мм. Отверстие для отработки верхнего шлака – шлаковую летку, делают в горне на отметке, определяемой при расчете профиля печи. Диаметр шлаковой летки обычно составляет 50…65 мм в зависимости от диаметра горна печи.

Такая конфигурация рабочего пространства сложилась в процессе совершенствования технологического агрегата, и создает наиболее благоприятные условия для протекания аэродинамических и физико-химических процессов.

Доменная печь снаружи заключена в металлический кожух, состоящий из ряда цилиндрических и конических поясов. Металлоконструкции печи опираются на фундамент, который служит для равномерной передачи давления печи с загруженными в нее сырыми материалами на грунт.

Внутренняя часть печи выложена огнеупорным кирпичом, сохранность которого в течение нескольких лет эксплуатации обеспечивается системой охлаждения. Огнеупорная кладка служит для уменьшения тепловых потерь и предохранения кожуха печи от различных воздействий: температурные напряжения, давление газов, шихты и жидких продуктов плавки, химическое воздействие, абразивное воздействие опускающихся шихтовых материалов и восходящего потока газа, несущего большое количество пыли, и т. п.

Размеры составных частей доменной печи определяют ее рабочее пространство, так называемый ее полезный объем. Полезный объем равен объему печи от оси чугунной летки до засыпного устройства в его крайнем опущенном положении. Расстояние от этого уровня до оси чугунной летки, называется полезной высотой печи. Эти параметры профиля печи: полезный объем печи и полезная высота печи, а также соотношения диаметров колошника, распара и горна определяют конфигурацию профиля печи и являются ее характеристикой.

Размеры средней доменной печи объемом 2002 м3.

Элементы профиля | Диаметр, м | Высота, м |

Колошник | 7,3 | 3,0 |

Шахта | — | 18,1 |

Распар | 10,9 | 3,0 |

Заплечики | — | 1,7 |

Горн | 9,8 | 3,7 |

Доменная печь установлена на фундаменте (железобетонный армированный массив, рассчитанный на огромные нагрузки, жароупорный бетон) высотой до 10 м. Учитывая размеры колошникового устройства — до 15…18 м, можно представить, что доменная печь является очень серьезным сооружением высотой порядка 60 м.

Самая большая доменная печь – ДП № 5 ЧерМК. Ее объем – 5580м3, полезная высота – 33,5 м, диаметр распара – 16 м.

Современная доменная печь – это сложнейший технологический комплекс, включающий в себя непосредственно доменную печь, а также основное и вспомогательное оборудование, назначение которого определяется технологическими задачами доменного производства.

studfiles.net