Расположение видов на чертеже: ГОСТ, основные правила ЕСКД

Чертеж — один из главных документов из пакета рабочей документации изделия. Конструктор должен сделать графическое изображение детали или изделия так, чтобы на любом производстве, за сотни или тысячи километров, их могли изготовить, не обращаясь за консультацией. Для того чтобы информация об изделии воспринималась и трактовалась однозначно, введены определенные единые правила оформления чертежных изображений и расположения на них отдельных элементов.

Расположение видов на чертеже

Область применения

Методы отображения предметов универсальны и охватывают чертежи и другие дизайнерские материалы различных областей, как строительных, так и промышленных. Сюда входит и индустрия бытовых приборов, электроники, транспорта и средств связи. Они регламентируют способы отображения объектов с помощью двумерных чертежей и трехмерных моделей. Регламентированы способы, типы, расположение видов изделия на чертеже.

Нормативные акты

Нормативным актом в этой области служит ГОСТ 2.305-2008.

Скачать ГОСТ 2.305-2008 «Изображения — виды, разрезы, сечения».

Документ детально описывает допустимые методы обозначения видов на чертежах, а также дополнительные способы представления информации о детали: разрезы и сечения. Также в нем регламентировано расположение выносных элементов, и разрешенные способы упрощения чертежей .

Виды

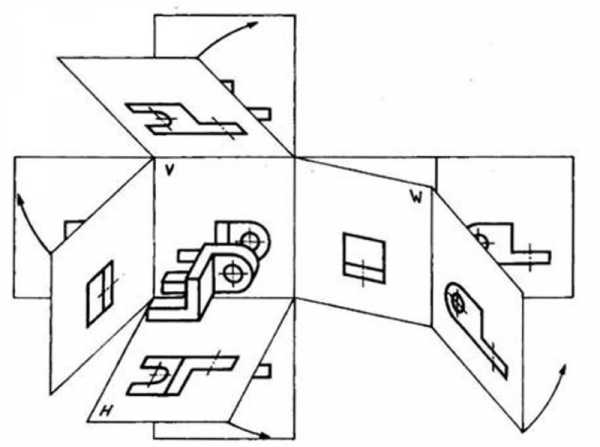

Преимущественный метод изображения объемных изделий на плоскости — это ортогональное проецирование. Расположение изображаемого предмета предполагается между условным наблюдающим и проекционной плоскостью. Для повышения читаемости изображения разрешается применять упрощенный подход. Поэтому изображения на чертежах не являются проекционными в строгом геометрическом смысле этого слова. Их называют изображениями на плоскости. Для получения основных проекций, изображаемую деталь помещают в центре воображаемого куба. Грани его будут служить проекционными плоскостями.

Основные виды

В результате проекции образа предмета возникает схема основных видов изделия:

- спереди;

- справа;

- снизу;

- слева;

- сверху;

- сзади.

В техническом черчении вид спереди считается главным. Он должен давать максимум информации об изображаемой детали. Дополняют его виды слева и сверху (относительно главного). Эти три вида называют основными. Остальные считаются вспомогательными. Их изображения строят, если важная конструктивная информация об изделии сложной формы не видна на трех основных видах.

Кроме того, для пояснения строения части детали применяются местные виды, показывающие фрагмент изображения основного вида. Такие изображения размещают в незанятых областях, надписывая заглавными буквами кириллицы. На основном виде в зоне расположения фрагмента изображается стрелка, показывающая направление условного взгляда, в результате которого появляется местный вид. Такие рисунки ограничиваются линиями разрыва, проводимыми в направлении минимального размера элемента.

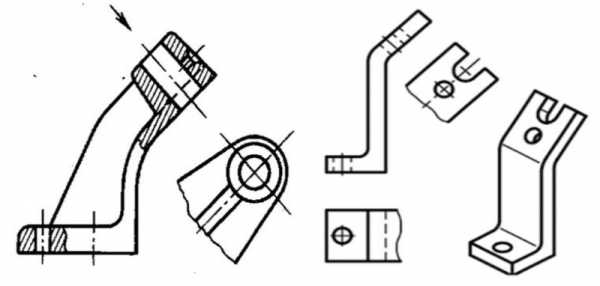

Кроме того, применяются дополнительные виды. Они строятся на плоскостях, размещенных под углом к основным граням проекционного куба. Они помогают проиллюстрировать расположение и строение тех участков объекта, которые не видны или недостаточно информативно представлены на основных видах, либо их габариты и конфигурация искажены. Обозначение дополнительных видов проводится литерами кириллического алфавита.

Дополнительные виды

Продуманный выбор местных и дополнительных видов позволяет сократить число штриховок при показе внутреннего строения детали, невидимого на основных проекциях. Улучшается также читаемость чертежа, взаимное расположение его частей, снижается вероятность ошибочного его толкования.

Разрезы

Для демонстрации внутренней структуры объекта, его рассекают одной либо большим числом секущих. Изображение детали с отрезанным такой плоскостью объемом называют разрезом. Он показывает часть объекта, находящуюся в рассекающих плоскостях и позади них.

Классификация

Разрезы подразделяют на несколько разновидностей:

- Простые. Используется одна рассекающая плоскость.

- Сложные. Плоскостей две или три. В особо сложных случаях применяется и большее число.

Простые разрезы, подразделяются по ориентации секущей на:

- горизонтальные;

- вертикальные;

- наклонные.

По конфигурации сложные подразделяются на ступенчатые и ломаные.

По признаку параллельности секущей какой –либо основной плоскости, вертикальные делятся на фронтальные и профильные. По тому же признаку среди ступенчатых различают горизонтальные и фронтальные.

Для осесимметричных объектов разрезы различают также по признаку направления секущей к этой оси на:

- продольные;

- поперечные.

Ступенчатый разрез

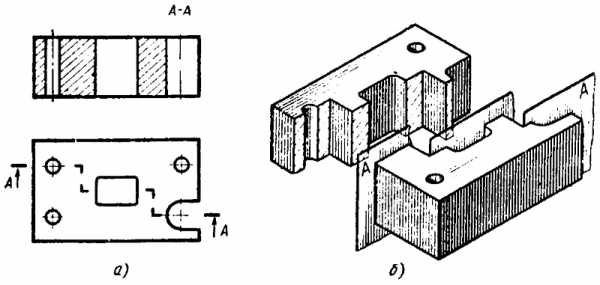

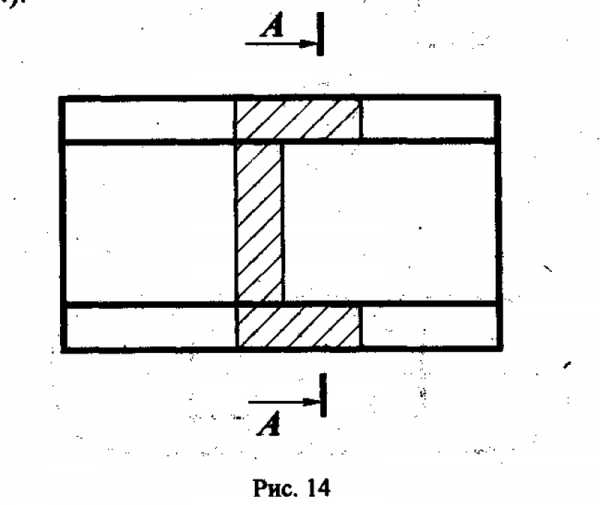

Расположение секущей отображают толстой ( в полтора раза толще основной) штриховой линией с длиной штриховых черточек 8-20 миллиметров. Направление проекции показывают стрелками, ортогональными к штрихам. Секущую плоскость именуют двойными литерами: «А-А»

Выполнение

Изображение разрезов, параллельных плоскости основного вида, размещаются вблизи него.

Местные разрезы отделяются волнистыми линиями. При их изображении следует избегать расположения их в зоне других элементов, совпадения с ними или пересечения.

Расположение сложно-ступенчатого разреза рекомендовано по соседству с опорным основным видом. Можно их размещать и в свободных областях изображения.

При отображении ломаных разрезов сечения на чертежах они поворачиваются так, что совмещаются в единую гипотетическую плоскость.. Расположение частей объекта, находящихся за поворачиваемой плоскостью, скрывают.

Сечения

Если во время условного рассечения объекта оставить лишь ту его часть, которая находится в секущей плоскости, получается сечение в его чертежном понимании.

Сечения подразделяются на:

- являющиеся частью разреза;

- самостоятельные.

Среди самостоятельных различают:

- Вынесенные. Чертятся за контуром основного вида. Они рекомендованы стандартом в качестве предпочтительных.

- Наложенные. Размещаются непосредственно на чертеже соответствующего вида либо в его разрыве. Иногда затрудняют чтение конструкторского документа.

Наложенные сечения

Система расположения, обозначения и наименования сечений аналогична системе обозначений разрезов. Важно помнить, что линии, обозначающие сечения, не могут пересекаться с элементами чертежа. След секущей отображается толстой линией с разрывом.

Выносные элементы

Если часть чертежа детали нуждается в более подробном отображении, чем позволяет выбранный масштаб основного чертежа, применяют так называемые выносные элементы.

Расположение выносного элемента на основном виде обозначают замкнутым контуром, чаще всего – круглым или овальным. От него идет тонкая стрелка к размещению подробного изображения. Если такую линию не провести, над выносной линией надписывают литерное обозначение элемента, а над подробным чертежом литеру повторяют.

Иногда выносной элемент может отличаться от типа основного изображения. Допускается отображение в виде сечений, разрезов и др.

В расположении выносного элемента обозначаются подробные линейные и угловые размеры, информация о точности, качестве и шероховатости, а также прочая необходимая информация.

Условности и упрощения

Для облегчения чтения и понимания чертежей допускается изображать на них деталь не в 100% соответствии с фактической формой, применяя следующие условности и упрощения:

- Для деталей, имеющих центральную ось симметрии, разрешено рисовать половину контура. В расположении второй половины, как правило, размещают разрез либо сечение.

- Если в конструкцию входит несколько идентичных элементов, подробно, с простановкой размеров и допусков, отображается один из них, расположение других упрощенно представляются в виде контуров либо просто указывается их число.

- Переход между поверхностями допускается отражать условно или вовсе опускать.

- Детали крепежа, шарообразные элементы, валы, рукояти и т.п. на продольных разрезах рисуют без рассечения.

- Для тонкостенных деталей допускается изображение в увеличенном относительно общего масштабе.

- Для большей иллюстративности допустимо увеличивать угол конуса или уклона.

- Плоские грани детали выделяют диагональными тонкими линиями.

- Детали большой длины с неизменным профилем изображают с разрывом, отмечая его места изломанными либо волнистыми линиями.

- Накатка либо насечка может быть изображена частично.

В отдельных специфических случаях применяются дополнительные упрощения. Допустимые условности в расположении отдельных видов чертежей, таких, как зубчатые передачи, электронные компоненты и приборы и др., описываются в соответствующих стандартах.

При упрощении чертежа конструктору следует соблюдать меру, чтобы вышедший из-под его мыши документ не превратился в ребус, на разгадку которого у партнеров уйдет много времени.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам также могут быть интересны статьи:

stankiexpert.ru

Чертежные виды и проекции, разрезы и сечения

На машиностроительном производстве, в большинстве случаев, требуется разработка чертежной документации со всеми необходимыми проекциями, видами, разрезами и сечениями.

Конструкторско-технологическая документация являются первичными изделиями проекта, потому что на их основе изготавливают изделие. Конструкторские документы — это графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта. Основными конструкторскими документами считаются для деталей – ее чертеж, для сборочных единиц, комплексов и комплектов – спецификация.

С помощью средств компьютерной графики можно выполнять следующие виды чертежей:

- чертежи деталей – изображение детали и других данных, необходимых для ее изготовления и контроля

- сборочные чертежи

- общие виды – изображения, определяющие конструкцию изделия, взаимодействие его основных частей и содержащее информацию, поясняющую принцип работы изделия

- теоретический – изображение, определяющее геометрическую форму (обводы) изделия и координаты расположения составных частей

- габаритный – контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами

- монтажный — контурное (упрощенное) изображение изделия с данными, необходимыми для его установки/монтажа на месте присоединения. К монтажным чертежам относятся чертежи фундаментов, специально разрабатываемые для установки изделия

- упаковочный – изображение изделия, содержащее данные, необходимые для упаковывания изделия

- ремонтный — изображение изделия, содержащее данные, необходимые для его ремонта и определяющее ремонтируемые места

- схема – рисунок, на котором показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними.

Вид – изображение видимой части поверхности предмета, обращенной к наблюдателю. Названия видов на чертежах надписывать не следует, за исключением случаев, когда виды не находятся в проекционной связи с главным изображением, отделены от него другими изображениями или расположены с ним не на одном листе.

В машиностроительном черчении применяются следующие чертежные виды, разрезы, сечения и пр.:

- Главный вид (базовый) – изображение детали на фронтальной плоскости проекции, дающее наиболее полное представление о форме и размерах детали. Другие виды получаются на основе этого вида

- Дополнительный вид – изображение на плоскости, непараллельной основным плоскостям проекций. Дополнительные виды отмечаются на чертеже соответствующей надписью. Направление взгляда должно быть указано стрелкой, обозначенной прописной буквой. Если дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, то стрелку и надпись над видом не наносят. Дополнительный вид допускается поворачивать, сохраняя при этом положение, принятое для данного предмета на главном изображении. В этом случае к надписи добавляется специальный знак

- Изометрический вид – наглядное изображение детали, получаемое в результате параллельного проецирования детали вместе с осями прямоугольных координат

- Выносные элементы – дополнительное отдельное изображение какой-либо части детали, требующее пояснений в отношении определенных конструктивных элементов. Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответствующем изображении и может отличаться от него по содержанию. Место выносного элемента на виде, разрезе или сечении отмечается замкнутой тонкой сплошной линией- окружностью или овалом и обозначают римской цифрой на полке линии-выноски порядковый номер выносного элемента. У выносного элемента указывается цифра и масштаб

Сечения – изображения фигур, получающихся при рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается только то, что попадает в секущую плоскость. У начала и конца линии сечения, а при необходимости и у перегибов этой линии, ставят одну и ту же прописную букву русского алфавита. Буквы наносят около стрелок, указывающих направление взгляда и в местах перегиба со стороны внешнего угла. Разрез должен быть отмечен надписью в виде двух букв, разделенных тире

Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета, а соответствующие изображения расположены на одном листе чертежа в непосредственной проекционной связи и не разделены какими-либо изображениями, положение секущей плоскости на горизонтальных, фронтальных и профильных разрезах не отмечают и разрез надписью не сопровождают.

разрезы – изображения предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими плоскостями. Мысленное рассечение по одной или несколькими плоскостями относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что расположено в секущей плоскости и за ней. Допускается изображать не все, что расположено за секущей плоскостью, если это не требуется для понимания конструкции предмета.

Изображение разреза отличается от изображения вида штриховкой, нанесенной на части предмета, расположенной в секущей плоскости. Положение секущей плоскости на чертеже указывается линией сечений, выполненной в виде разомкнутой линии, начальный и конечный штрихи которой не должны пересекать контур соответствующего изображения. Штрихи также проводят у мест пересечения между собой секущих плоскостей. Перпендикулярно к начальному и конечному штрихам на расстоянии 2- 3 мм от их концов наносят стрелки, указывающие направление взгляда.

В зависимости от числа секущих плоскостей различают разрезы: простые (одна секущая плоскость) — плоское пересечения с деталью и сложные (несколько секущих плоскостей) — ломаная трехмерная линия или сплайн, вдоль плоских или криволинейных поверхностей.

местный вид – изображение отдельного, ограниченного места поверхности детали. Такой вид ограничивается линией обрыва, по возможности в наименьшем размере, допускается местный вид не ограничивать. Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере, или не ограничен. На чертеже этот вид отмечают подобно дополнительному виду

Местный разрез – разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном, ограниченной месте. Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией. Эта линия не должна совпадать с какими-либо другими линиями изображения

Плоский разрез создается на основе рабочей плоскости, поверхности существующей детали или линии разреза. Неплоский (сложный) разрез использует эскиз с наложенными зависимостями и Булевы операции.

В зависимости от положения секущей плоскости простые разрезы классифицируются:

- горизонтальный – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций

- вертикальный – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций

- фронтальный — вертикальный разрез, в котором секущая плоскость параллельная фронтальной плоскости проекций

- профильный — вертикальный разрез, в котором секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций

- наклонный — секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскости проекций угол, отличный от прямого

- продольный — секущая плоскость направлена вдоль длины или высоты предмета. Отличительной особенностью продольных разрезов является то, что на них не рассеченными показывают некоторые элементы деталей

- поперечный — секущая плоскость перпендикулярна длине или высоте предмета.

Согласно требованиям ЕСКД горизонтальные, фронтальные и профильные разрезы на чертежах размещают с соответствующими основными видами. Если секущая плоскость не параллельна фронтальной или профильной плоскости проекций, то вертикальный а также наклонный разрез располагают в соответствии с направлением, указанным стрелками на линии сечения. Допускается располагать такие разрезы в любом месте чертежа или поворачивать их до положения, соответствующего принятому для данного предмета на главном изображении. В этом случае к надписи должен добавляться соответствующий знак.

В зависимости от взаимного расположения секущих плоскостей сложные разрезы классифицируются:

- ступенчатые – секущие плоскости параллельны

- ломаные – секущие плоскости пересекаются

При выполнении ломаных разрезов их условно поворачивают до совмещения в одну плоскость. Если совмещенные плоскости окажутся параллельными одной из основных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида. При повороте секущей плоскости элементы предмета, расположенные за ней вычерчиваются так, как они проектируются на соответствующую плоскость, до которой производится совмещение.

Для симметричных изделий допускается совмещать половину вида с половиной разреза. Ось симметрии, разделяющая обе половины, говорит об условности разреза. При совмещении вида с разрезом в разрезе выполняется:

- на главном виде — правая часть предмета

- на горизонтальной проекции – часть предмета, расположенная снизу от горизонтальной оси или справа от вертикальной оси

- на профильной проекции – левая часть.

Если деталь имеет симметрию каких-либо своих составных частей, то допускается выполнение разреза в виде штрихпунктирной тонкой линии именно тех частей детали, которые являются телами вращения, т.е. имеют собственную ось симметрии. Если на ось симметрии проецируется сплошная линия, то в разрезе выполняется меньшая или большая часть вида.

Полный разрез детали представляет собой изображение предмета, рассеченного одной плоскостью, причем это изображение относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений той же детали. На разрезе показываются те элементы детали, которые расположены в секущей плоскости и за ней. Статус секущей плоскости для создания полного разреза может задаваться для любой рабочей плоскости или плоской грани детали.

На продольном разрезе деталей не рассеченными должны показываться такие элементы, как хвостовики, зубья колес, ребра жесткости, спицы маховиков, шкивов, зубчатых колес и т.п. На продольном разрезе сборочной единицы не рассеченными остаются – крепежные детали, шпонки, не пустотелые валы, шатуны, рукоятки, шарики и т.п. Если в не рассеченных деталях имеются отверстия, углубления и т.п., то на этих элементах выполняется местный разрез.

Создание вида, совмещающего половину вида с половиной разреза, допускается выполнять только на симметричных деталях. Ось симметрии, разделяющая обе половины детали говорить об условности разреза. При совмещении профильного вида с разрезом, в разрезе выполняется часть детали, расположенная справа от вертикальной оси, на горизонтальной проекции – часть детали, расположенная снизу от горизонтальной оси.

Если деталь является не полностью симметричной, а имеет симметричные элементы вращения, то разрез и вид разделяются тонкой штрихпунктирной линией.

Сложный ступенчатый разрез выполняется по параллельным вертикальным и горизонтальным секущим плоскостям. Перед созданием сложного разреза на плоскости текущего эскиза выполняется ломаная линия из горизонтальных и вертикальных отрезков, которые являются кромками плоскостей сечения.

При выполнении ломаных разрезов секущие плоскости условно поворачивают до совмещения их в одну плоскость, поэтому, такой разрез получил название выровненного . Если совмещенные плоскости оказываются параллельными одной из координатных плоскостей проекций, то ломаный разрез допускается помещать на месте соответствующего вида. Элементы детали, расположенные за поворачиваемой секущей плоскостью, выполняются так, как они проецируются на соответствующую плоскость, до которой производится совмещение

Радиальный разрез создается путем рассечения детали по плоскости, проходящей через тело детали. Плоскость радиального разреза должна располагаться только перпендикулярно фронтальному виду

itstan.ru

Расположение видов (проекций) на чертежах (по ГОСТ 3453-46)

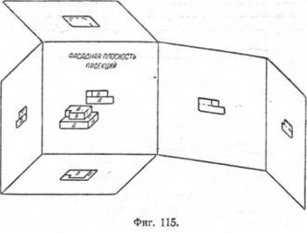

1. При построении проекций предполагают, что предмет расположен между глазом наблюдателя и соответственной плоскостью проекций (фиг. 115).

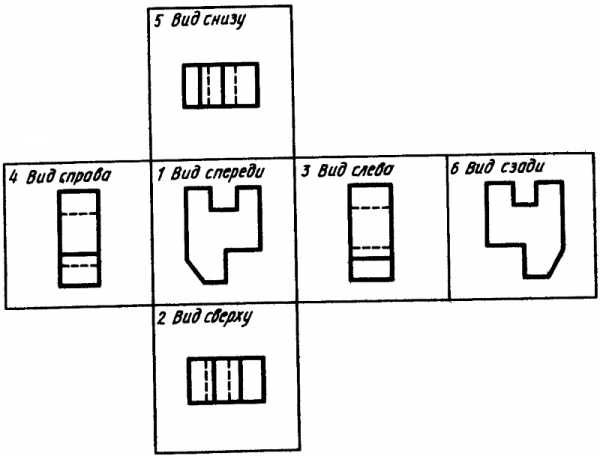

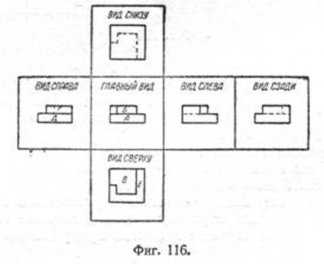

2. На чертеже проекции имеют следующие названия: «Главный вид», «Вид сверху», «Вид слева», «Вид справа», «Вид снизу», «Вид сзади» (фиг. 116).

Примечание. По аналогии с названиями «Вид сверху», «Вид сзади» и т. д., для главного вида может быть применено название «Вид спереди».

3. Главным видом называется проекция на фасадную плоскость проекций. Изображаемый на чертеже предмет должен быть расположен

относительно фасадной плоскости так, чтобы главный вид давал возможно более ясное представление о форме предмета и его размерах или обеспечивал наилучшее использование поля чертежа.

Такие изделия, как самолёт, автомобиль, паровоз и т. д. следует на главном виде изображать расположенными по условному направлению движения справа налево.

4. Главный вид служит для данного чертежа основным видом; остальные виды нормально должны быть расположены, как показано на фиг. 116, а именно:

а) вид сверху—под главным видом;

б) слева—справа от главного вида;

в) справа—слева от главного вида;

г) снизу—над главным видом.

5. Наименования видов, кроме вида сзади, при расположении их по правилам п. 4 на чертежах не должны надписываться. Вид сзади необходимо во всех случаях снабжать соответствующей надписью или указанием на направление проектирования.

6. Допускаются отступления от указанных в п. 4 правил расположения видов:

а) при выполнении частичных видов;

б) при размещении какого-либо вида вне проекционной связи с другими видами;

в) при соединении половин противоположных видов по оси симметрии (например, половина вида сверху соединяется с половиной вида снизу или половина вида слева соединяется с половиной вида справа).

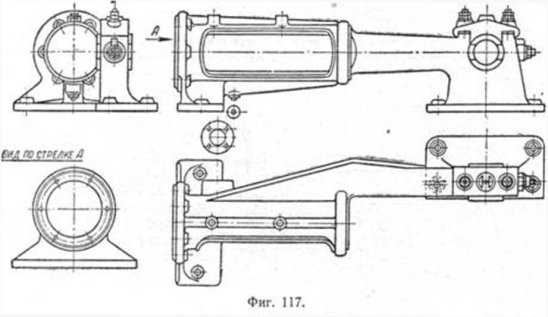

7. Примеры допускаемых отступлений при расположении частичных видов даны на фиг. 117 и 118. Если частичный вид расположен вне непосредственной проекционной связи с основным видом или отделён от последнего другими изображениями, то указание стрелкой и надписью (фиг. 117: „Вид по стрелке А») обязательно. Подобное указание может быть применено в том случае, если частичный вид расположен в непосредственной проекционной связи с основным видом.

8. При расположении какого-либо из видов на одном и том же листе с другими видами данного предмета, но вне проекционной связи с ними,

необходимо либо указать название этого вида (например: „Вид снизу»), либо сделать соответственное указание стрелкой и надписью (например: „Вид по стрелке А», или сокращённо: „Вид по А», „Вид по В» и т. д).

Стрелки для указания изображаемой стороны предмета всегда должны сопровождаться буквенными обозначениями.

Если вид расположен на отдельном листе, то необходимо надписать название этого вида.

9. При соединении половин противоположных видов по оси симметрии должно быть надписано название не только того вида, который расположен не на месте, но, в отступление от п. 5, и название нормально расположенного вида.

10. Допускается при изображении предметов, проектирующихся в форме симметричной фигуры, вычерчивать взамен целого вида несколько более его половины (фиг. 118).

11. Количество видов для изображения данного предмета должно быть наименьшим и в то же время достаточным для получения исчерпывающего о нём представления.

www.nacherchy.ru

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ — ИЗО и черчение — В помощь учителю — Учительские университеты

ГУ « Кушмурунская средняя школа№121 отдела образования Аулиекольского района»Открытый урок по черчению 9 класс «Основные виды»

Жакупова С Е

учитель ИЗО и черчения

Дата:03.03 2012

Класс:9 а

Тема: Основные виды

Цель урока: Обучающая: Познакомить учащихся с видом. Научить изображать предметы на грани куба.

Развивающая: Развивать образное мышление, пространственное воображение, творческий подход в решении задач.

Воспитывающая: Воспитывать аккуратность, умение мыслить и принимать решение самостоятельно.

Тип урока: изучение нового материала

Методы обучения: информационно – сообщающий, объяснительный, фронтальный;

Наглядный материал: Плакат, компьютер, тетради, карандаши, линейки, ластик, точилка;

План урока:

1.Организациооный момент.1мин

2.Проверка домашнего задания .3 мин

3.Повторение7мин

4.Сообщение и изучение нового материала15мин

5.Самостоятельная работа учащихся 15мин

6. Закрепление материала 2мин

7. Домашнее задание 1мин

8.Подведение итогов 1мин

Ход урока:

1.Организационный момент 1 мин

2.Проверка домашнего задания 3мин

3.Повторение 7мин

1.Пирамидой называют:

2.Призмой называют:

3.Цилиндром называют:

4.Конусом называют:

5.Шаром называют:

6.Кто покажет на доске, как строят косоугольную диметрию?

7.Как строят прямоугольную изометрию?

4.Сообщение и изучение нового материала 15 мин

Показ слайдов:

Прямоугольную проекцию части поверхности предмета, видимой наблюдателю, называют видом.

5 вид снизу

4 вид справа 1 вид спереди

(главный вид) 3вид слева 6вид сзади

2 вид сверху

Предмет принимают расположенным внутри куба. У куба шесть граней, обозначим их. Прямоугольную проекцию предмета на грани 1 куба называют видом спереди. Прямоугольную проекцию предмета на грани 2 куба называют видом сверху. Точно также прямоугольную проекцию предмета на грани 3 куба называют видом слева, на грани 4 видом справа, на грани 5 –видом снизу, на грани6-видом сзади.

Предмет располагают относительно граней куба так, чтобы его вид спереди давал наиболее полное представление о предмете. В связи с этим вид спереди называют главным видом.

Надо уметь определять главный вид предмета. Напомним, что у рассмотренных выше геометрических тел главными видами являлись их фронтальные проекций. Количество видов на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для полного определения геометрической формы и размеров всех частей предмета. Посередине чертеж изображается вид спереди. Расположение видов в указанном порядке называют расположением в проекционной связи. Нужно стараться по возможности не нарушать принятый порядок. Иногда такое расположение основных видов может быть неудобным. В случае нарушения проекционной связи направление проецирования показывают стрелкой. Над стрелкой пишут прописные буквы: А, Б,….После этого произвольно располагают вид и изображают над ним стрелку. После стрелки пишут обозначающую вид букву: А, Б,…

Выше мы показали построение трех видов геометрических тел. Необязательно изображать все три вида. Например, для цилиндра достаточно одного вида, а для конуса – двух видов.

В дальнейшем для освоения методики чтения чертежей условие «количество видов должно быть минимальным» не будем учитывать.

Существует две системы расположения видов в проекционной связи: Е – европейская, А- американская. В Республике Казахстан и во многих странах используются система Е.В США используются система А. В ней вид слева располагают слева от главного вида, а вид справа – с правой стороны, вид сверху — сверху, вид снизу от него.

3

5.Самостоятельная работа учащихся 15мин. Начертите в тетради 3 вида деталей.

1 вариант 2 вариант

6.Закрепление материала 2мин

1.Что называют видом?

2.Назовите две системы расположения видов?

3.Предмет имеет сколько видов?

4.Что нового узнали для себя на уроке?

7.Домашнее задание 1мин

Прочитать параграф 27 начертить рис.100 на формате А4

8.Подведение итогов 1 мин

Выставление оценок.

collegy.ucoz.ru

Главное изображение на чертеже — Как сделать чертеж

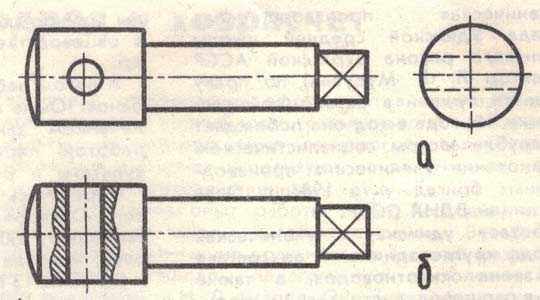

При составлении чертежа прежде всего решается вопрос правильного выбора и расположения главного изображения. Возможные при этом ошибки ведут к излишнему количеству изображений, нерациональному их составу и структуре (избытку штриховых линий невидимого контура, нецелесообразному распределению размеров и др.)г неверной ориентации положения детали в пространстве, неудачной компоновке чертежа, затруднительному его чтению. На рис. 1, а, например, показан случай неудачного выбора главного изображения. Правильный выбор (рис. 1, б) не требует второго изображения.

Рисунок 1. Пример неправильного выбора главного изображения

Рисунок 1. Пример неправильного выбора главного изображенияШкольники должны четко уяснить понятие «главное изображение». Под ним понимают наиболее характерное, дающее самое полное представление о форме изделия изображение, которое позволяет нанести наибольшее количество размеров и обеспечивает полное использование поля чертежа. За главный принимают тот вид детали, который передает ее характерный внешний контур, наибольшее количество видимых очертаний, важные конструктивные элементы, позволяющие судить о назначении и работе в механизме, а также дает возможность уменьшить количество других изображений.

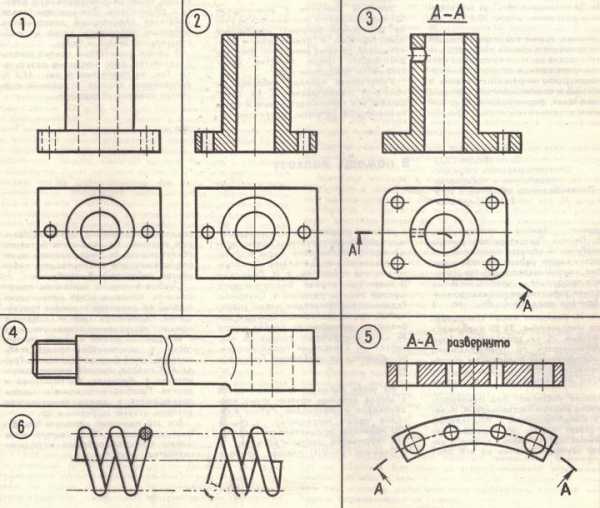

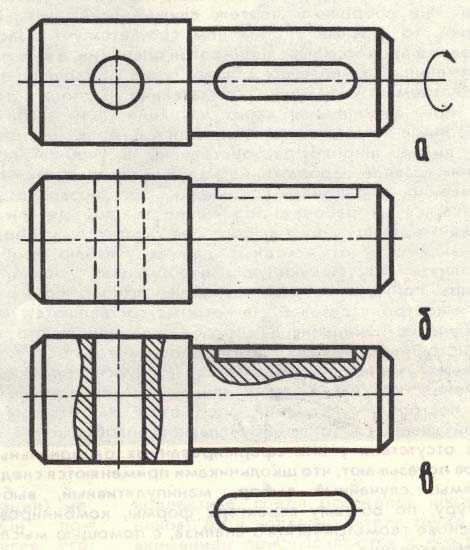

Главным изображением может быть вид, разрез, сечение или комбинированное изображение. Различные случаи, встречающиеся в практике, систематизированы на рис. 2. Это может быть вид 1, разрез полный простой 2 или сложный 3. Для удлиненных деталей стандарт допускает вид с разрывом 4. В качестве главного изображения в отдельных случаях может выступать и сечение. В частности, для изогнутых изделий секущей поверхностью служит цилиндрическая, разворачиваемая затем в плоскость, с тем чтобы обеспечить нормальное поперечное сечение на фронтальной плоскости проекций 5.

Рисунок 2. Примеры главных изображений на чертеже

Рисунок 2. Примеры главных изображений на чертежеГлавным может выступать и условное изображение. Например, цилиндрические пружины сжатия и растяжения из проволоки круглого сечения показываются условно: витки изображаются прямыми линиями, сечения пружины условно принимаются как окружности. При значительном количестве витков допускается изображение на ее концах только по 1—2 рабочих витка, а на всей длине проводятся только осевые линии через центры сечений витков 6. Изображается всегда правая навивка, а необходимые уточнения даются в технических требованиях.

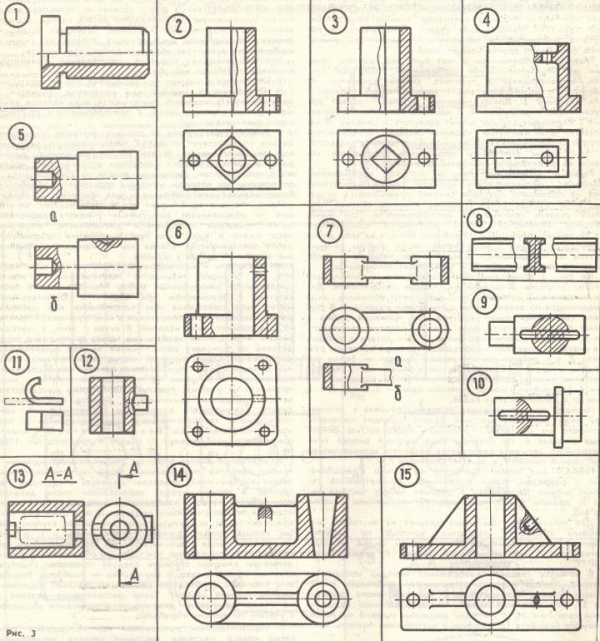

На рис. 3 приведены примеры различных комбинаций видов, разрезов и сечений на главном изображении. Для симметричных деталей (тел вращения) половина вида соединяется по осевой линии с половиной разреза 1. В случаях совпадения линий контура или проекций ребер с осью симметрии часть вида и часть разреза соединяются по сплошной волнистой линии 2. Для детали с ребром на наружной поверхности показывается менее половины разреза 2, а с ребром на внутренней полости — более половины разреза 3. Соединение части вида и части разреза несимметричной детали осуществляется по волнистой линии 4. Главный вид может включать один — 5, а, два 5, б, а иногда и более местных видов.

Рисунок 3. Примеры различных комбинаций видов, разрезов, сечений на главном изображении

Рисунок 3. Примеры различных комбинаций видов, разрезов, сечений на главном изображенииНередко при соединениях половины разреза с половиной вида включают местный разрез, секущая плоскость которого не совпадает с секущей поверхностью основного разреза 6. На главном виде местный разрез симметричного элемента допускается разделять штрихпунктир- ной тонкой линией 7, а, вместо волнистой 7, б.

Главный вид может выступать не только в комбинации с разрезом, но и с сечением. Симметричные сечения можно располагать в разрыве между частями вида 8, полным 9 или частичным 10 наложением сечения на вид.

Для изготовления фасонных деталей из листового материала требуются развертки, которые на рабочем чертеже часто совмещаются с главным видом и наносятся тонкой штрихпунктирной линией с двумя точками 11.

В качестве главного изображения нередко используют разрезы, среди которых встречаются комбинации с местным видом неразрезаемого конструктивного элемента 12, с наложенной проекцией 13, с частично наложенным сечением 14, с местным разрезом условно не рассекаемого элемента 15, имеющего внутреннюю полость.

При выборе главного изображения учитываются формообразование детали, ее основная геометрическая и конструктивная особенность и назначение. Важное значение при этом придается положению детали на главном изображении. Однако в данном вопросе нет единого мнения. Одни авторы учебных и методических пособий отдают предпочтение преимущественно рабочему положению,» которое занимает деталь в механизме при эксплуатации, другие — положению детали в процессе ее изготовления. Многообразие конструктивных форм деталей не позволяет выработать однозначную рекомендацию на все случаи. Однако анализ производственных чертежей позволяет выделить следующие варианты расположения детали на главном изображении в порядке убывания распространенности:

- Положение в процессе изготовления (разметки, основной обработки или сборки).

- Положение в машине или механизме при эксплуатации.

- Положение в машине или механизме, принятое в практике конструкторской деятельности, если изделие занимает различные положения в технологическом процессе и при эксплуатации.

В большинстве случаев на рабочих чертежах положение детали соответствует основной технологической операции при ее изготовлении. И это вполне объяснимо: разработчики руководствуются удобством использования чертежа в производстве, располагая детали на главном виде в положении, при котором заготовка подвергается обработке. Такая позиция целесообразна и для обучения. Во-первых потому, что она приближает его к производству, во-вторых — обеспечивает вооружение учащихся рациональными приемами графической деятельности, в-третьих, надо иметь в виду, что при выполнении графических работ школьники не всегда могут определить положение отдельной детали в машине.

Но сложность и многообразие форм, конструкций изделий, их функций, технологий изготовления не всегда предполагает рациональный выбор главного вида в соответствии с положением при обработке. Оптимальными могут быть положение при эксплуатации или расположение, традиционно используемое в конструкторской практике для данного типа изделий. В связи с этим, с методической точки зрения, необходима четкая группировка типов деталей по признаку расположения их при фронтальном изображении. Односторонний подход только с учетом формы, функции или с технологических позиций не обеспечивает рационального решения и приводит к той или иной крайности. В учебной практике необходимо руководствоваться принципом комплексного анализа изображаемой детали, включающего компоненты геометрического, конструктивного, технологического, функционального и экономического анализа (см.: Бе лан Е. П., Белан П. Т. Анализ графических изображений // Школа и производство. 1986. № 2).

Комплексный анализ отражает современные тенденции к поиску наиболее рациональных путей построения графических изображений, позволяет выделить следующие три группы. В первую входит значительное число деталей, при выборе главного изображения которых предпочтение отдается технологическому подходу. К ним относятся тела вращения (валы, оси, винты, шпиндели, штоки, втулки, шайбы, кольца, пробки, штифты, диски, шкивы и т. п.). На их главном виде располагают оси горизонтально, что соответствует положению при токарной обработке. При этом диаметры внешних ступенек следует помещать с возрастанием справа налево, а внутренних — наоборот. Резьбовые элементы необходимо располагать по ходу нарезания резьбы (справа налево). Такое расположение деталей и их элементов удобно для чтения и нанесения размеров с учетом технологии обработки.

С горизонтальным положением оси изображают зубчатые колеса, маховики, фасонные кулачки, эксцентрики и др. Подобным образом подходят к деталям типа рычага, тяги, шатуна, вилки, серьги и т. п. Их базовые отверстия, обработка которых является основной технологической операцией, располагают на главном изображении осью параллельно или перпендикулярно основной надписи в продольном разрезе.

Проекции деталей, заготовки которых получают литьем, ковкой, сваркой и прессованием из пластмасс (корпуса машин, редукторов, подшипников, приборов, крышки, фланцы и др.), помещают на главном виде так, как они располагаются при выполнении процесса сборки, контроля или разметки на разметочной плите, т. е. горизонтально. Механическая обработка этих деталей (точение, сверление, нарезание резьбы, фрезерование) осуществляется при разных их положениях, поэтому выделение главной механической операции, как правило, не представляется возможным. Фасонные детали из листового материала, получаемые штамповкой или гибкой, на главном изображении располагают в соответствии с их положением при изготовлении на прессе или гибочном станке.

Вторую группу составляют детали типа кронштейна, угольника, стойки, опоры, бабки, блока, станины, плиты, тройника, корпуса кранов, вентилей, насосов, которые на главном изображении показываются в рабочем положении при эксплуатации машин. Их опорные поверхности занимают рабочее горизонтальное, реже — вертикальное положение. Эти же поверхности, как правило, принимаются за базовые в процессе изготовления и обрабатываются в первую очередь.

В третью группу входят такие детали, положение которых при обработке на станках, а также в машинах при эксплуатации меняется. Типичным примером является поршень, расположение которого в двигателях внутреннего сгорания и компрессорах может быть вертикальным, горизонтальным или наклонным. При изготовлении (литье, механическая обработка, сборка) позиция его также различна. Поэтому на чертеже эту деталь принято изображать вертикально днищем вверх.

Таким образом, описанные группы охватывают практически все разновидности деталей, включенных в классификацию А. П. Соколовского (см.: Ботвинников А. Д. Справочник по техническому черчению. М.: Просвещение, 1974).

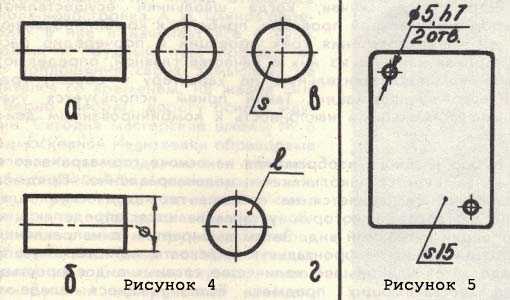

Выбор главного изображения упрощается при использовании знаков, надписей, обозначений, поскольку исключается та часть изображений, которую эта символика заменяет. Обычно детали цилиндрической формы (рис. 4) изображаются вдоль оси. Из двух определяющих показывают проекцию с расположением оси параллельно фронтальной плоскости проекций (рис. 4, а), а вторую заменяют знаком 0 (рис. 4, б). Для плоских деталей цилиндрической формы, как и для деталей из листового материала других очертаний, используют характерную проекцию в виде круга, а вторую заменяют буквой s, обозначающей толщину пластины (рис. 4, в). Аналогично изображается удлиненный цилиндр — проекцией, представляющей круглый профиль, а вторую заменяют буквой I с размерным числом, указывающим длину детали (рис. 4, г). В случае изображения плоской детали с глухим отверстием второе изображение не строят, а используют прием, показанный на рис. 5. Вслед за обозначением Ø размещают обозначение буквой h глубины отверстия.

Рисуноки 4 и 5. Примеры выбора главного изображения на чертежах

Рисуноки 4 и 5. Примеры выбора главного изображения на чертежахЗависимость расположения детали на главном изображении чертежа от ее положения при изготовлении или эксплуатации иллюстрируется схемой (рис. 6). Комплексный анализ детали позволяет определить первоначальное положение ее на главном изображении. При необходимости оно корректируется с помощью преобразования (поворота, вращения) с целью более наглядного отражения конструктивных элементов. После этого уточняется структура главного изображения путем его согласования с другими изображениями и удобства нанесения размеров.

Рисунок 6. Схема

Рисунок 6. СхемаНа рис. 7 показана последовательность выбора главного вида ступенчатого валика, имеющего на одной части сквозное отверстие, а на другой — глухой шпоночный паз. Валик представляет тело вращения, поэтому при точении он располагается горизонтально. При рассмотрении естественным кажется показать видимыми отверстие и шпоночный паз (рис. 7, а). Однако детальная проработка показывает, что положение отверстия на главном виде не позволяет однозначно судить о том, глухое оно или сквозное. Построение второй проекции либо вынесенного сечения нельзя признать рациональным. Целесообразнее изменить пространственное положение валика, развернув его на 90° так, чтобы отверстие спроецировалось вдоль, а шпоночный паз расположился вверху (рис. 7, б). Согласуя главный вид с другими изображениями и принимая во внимание удобство нанесения размеров для полного отображения формы шпоночного паза, используют еще одно изображение — местный (контурный) вид и местные разрезы (рис. 7, в).

Рисунок 7. Последовательность выбора главного вида ступенчатого валика

Рисунок 7. Последовательность выбора главного вида ступенчатого валикаИзложенные рекомендации предусматривают техникотехнологический подход к построению графических изображений. Он характерен для машиностроительного черчения, и использование его в школе показывает, что успешное овладение способами рационального выбора главного изображения зависит от исходных данных. В курсе черчения VIII класса разработка чертежей (эскизов) деталей с выполнением необходимых видов, разрезов и сечений осуществляется с натуры, по аксонометрической проекции, словесному описанию, сборочному чертежу (чертежу общего вида) и по мысленной модели.

Выбору графических изображений, как правило, предшествует восприятие материального или материализованного объекта и мысленное создание пространственного образа, которое имеет свои особенности и закономерности. В частности, наглядное изображение и сборочный чертеж, как исходные данные для построения чертежа детали, сами по себе уже включают своеобразные подсказки по выбору главного изображения. Аксонометрическая проекция строится в непосредственной связи с прямоугольными. Например, трем видам (спереди — фронтальная проекция, слева — профильная и сверху — горизонтальная) соответствуют три стороны детали на наглядном изображении. Поэтому при решении обратной задачи на построение ортогональных проекций по аксонометрической можно сразу ориентироваться на вид спереди, т. е. главный вид. Исключение составляют те случаи, когда на аксонометрической проекции необходимо перейти от левой системы координат к правой (например, показать предмет справа или представить раскрытым угол пространства при местном вырезе на правом конце детали).

Если чертеж детали строится по сборочному (чертежу общего вида), то следует учитывать, что в конструкторской практике сборочные чертежи, как и рабочие, разрабатываются на основе общих видов. Если проект не включает чертежи общих видов, то их функции дополнительно выполняют сборочные чертежи, которые и деталируют. Когда же сборочный чертеж служит исключительно для сборки, то главный вид на нем соответствует положению изделия в процессе выполнения этой операции, а не в рабочем положении. На чертежах общего вида сборочная единица на главном изображении обязательно располагается так, как при выполнении своих функций при эксплуатации. Сборочные чертежи, выполняющие и роль чертежей общих видов, широко распространены в учебной практике. На них главное изображение изделия показывается преимущественно в рабочем положении. Это позволяет ориентироваться на рабочее положение каждой детали в сборочной единице при выборе ее главного изображения. В зависимости от исходных данных учителю необходимо дополнять отсутствующую информацию, позволяющую уяснять принцип работы, функции, технологию изготовления и контроля деталей, на которые составляются чертежи.

Обучение школьников способам рационального выбора главного изображения должно осуществляться поэтапно. Первые умения формируются в курсе проекционного черчения VII класса на стадии геометрического анализа при построении проекций предметов. Наблюдения за работой учащихся по выбору главного изображения в условиях отсутствия у них сформированных рациональных способов показывают, что школьниками применяются следующие приемы: случайный выбор, манипулятивный, выбор по контуру, по общему характеру формы, комбинированием, на основе геометрического анализа, с помощью мысленного преобразования.

Наиболее низкий уровень работы отмечается при случайном выборе, а наиболее высокий — при мысленном оперировании пространственным образом в процессе выбора главного изображения. В первом случае школьники останавливаются на том виде, который имеет выделяющиеся особенности (выступы, углубления, вершины углов, резкие переходы контура, асимметрию и т. ‘д.). Они не являются определяющими, но уводят внимание от главного вида. Использование манипулирования натуры относительно наблюдателя полезно только на начальных стадиях развития подвижности пространственного мышления: наглядная опора сковывает умственные действия, не позволяет вырабатывать и проявлять способность к отвлеченному мышлению (см.: Ботвинников А. Д., Ломов Б. Ф. Научные основы формирования графических знаний, умений и навыков школьников. М.: Педагогика, 1979).

Выбор главного изображения по контуру осуществляется учащимися довольно часто. Контур является важным носителем формы предметов, особенно при наличии информативных элементов. К этому приему прибегают преимущественно те школьники, которые владеют приемами выполнения чертежа «от контура». Для натурных объектов, имеющих характерные контуры главных видов (например, типичные профили, тела вращения), школьники применяют упрощения чертежа, замену отдельных проекций знаками, надписями, обозначениями.

Если учащиеся владеют понятиями определяющих проекций и четко выделяют их для простых геометрических тел, то они без особых затруднений используют прием выбора главного изображения по общему характеру формы предмета. Этот прием может быть применен для построения чертежей таких предметов, которые в целом представляют собой простые формы с частной детализацией.

Встречаются случаи, когда школьники осуществляют выбор фронтальной проекции, прибегая к комбинированию, т. е. меняя сочетания трех проекций и поочередно рассматривая каждую из них в качестве главной, определяют наиболее представительную по характеру и объему графической информации. Такой прием используется учащимися, имеющими наклонность к комбинированным действиям.

Выбор главного изображения на основе геометрического анализа ведется школьниками целенаправленно. Предмет мысленно расчленяется на простые геометрические тела, для каждого из которых устанавливаются определяющие проекции и главный вид. Затем выбирается то направление проецирования на фронтальную плоскость, по которому определяется наибольшее количество главных видов простых тел, составляющих предмет. Если учащиеся владеют приемом выделения «блоков» простых тел, ориентированных в одном направлении (см.: Лешер В. Ю. Два подхода к обучению анализу формы предметов // Актуальные вопросы совершенствования графической подготовки учащихся. М.: НИИ СиМО АПН СССР, 1980), то решение значительно ускоряется.

Определение главного изображения с помощью мысленного преобразования свойственно учащимся с развитым пространственным мышлением. Им доступно умственное моделирование форм предметов.

В зависимости от формы предмета и его характерных особенностей возможно и сочетание названных приемов выбора главного изображения. Но как использование отдельных приемов, так и их комбинирование у школьников обычно не отличается систематичностью. Задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить последовательное накопление ими опыта, потому что рассмотренные приемы являются составной частью методики выбора главного изображения.

В заключение следует отметить, что учащиеся испытывают трудности при определении положения главного вида. Это объясняется тем, что в структуре пространственного мышления оперирование созданным образом представляет собой уровень развития более высокого порядка. Формированию подвижного пространственного мышления способствуют задачи на преобразование, которые систематически публикуются в журнале.

Заметим в этой связи, что используемые в курсе черчения задачи на построение третьей проекции по двум заданным полезны с дидактической точки зрения, они способствуют выработке определенного стереотипа мышления: во всех случаях требуется построение трех проекций. В силу этого школьники, не особенно задумываясь, выполняют сразу три проекции предмета.

Чтобы исключить возможность появления этого стереотипа, необходимо еще на этапе освоения метода прямоугольного проецирования на плоскости проекций обращать вни

мание на достаточное (минимальное) количество проекций для каждой модели. Что же касается задач на построение третьей проекции, то в их условие необходимо добавить еще один пункт: после построения третьей проекции отыскать избыточную и исключить ее. Показательными могут быть задачи, в которых лишней будет одна из двух заданных проекций.

arxipedia.ru