Булат и дамасская сталь (15 фото) . Чёрт побери

Булат — одна из самых интересных и загадочных страниц в истории металлургии. Сейчас хорошо известно, как в древние времена делали каменные топоры, бронзовую утварь, варили железо и плавили чугун, но до нашего времени остаются нераскрытыми многие секреты производства булатного оружия.

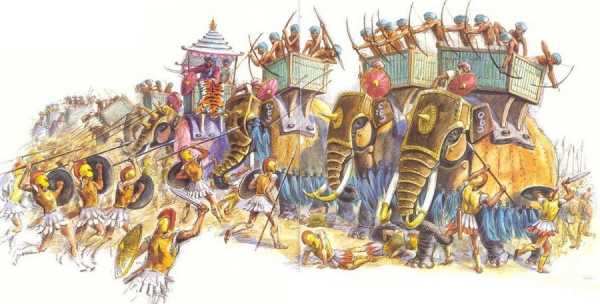

Впервые Европа познакомилась с булатом при столкновении армии Александра Македонского с войсками индийского царя Пора. Особенно поразил македонцев панцирь захваченного в плен царя. Он был сделан из необыкновенно прочного белого металла, на котором македонское оружие не смогло сделать ни вмятины, ни царапины. Из булата были изготовлены и широкие индийские мечи, которые легко рассекали пополам македонское железо. По свидетельству историков, древнее европейское железное оружие было настолько мягкое, что после двух-трех ударов уже гнулось, и воины вынуждены были отходить, чтобы выпрямить клинок. Естественно, что индийские мечи для македонцев казались чудом.

Задолго до этого с Гималайских гор в Пенджаб (древнейшее княжество в Индии) спустилась каста кузнецов, хорошо знающих железное дело и умеющих изготовлять железное оружие с необычайными свойствами. Из Пенджаба индийское железо и способы его обработки распространились в Сиам и Японию.

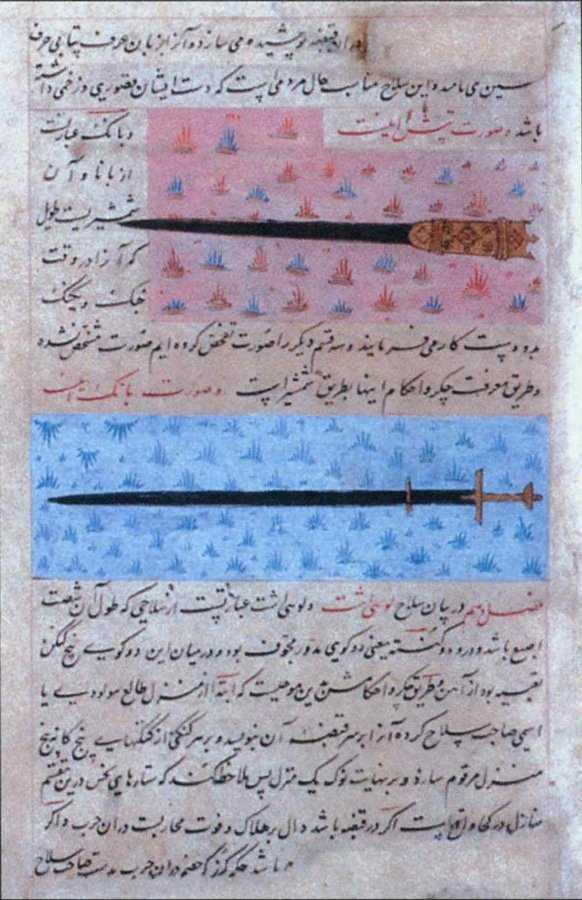

`Никогда не будет народа, который лучше разбирался бы в отдельных видах мечей и в их названиях, чем жители Индии!` — писал средневековый ученый Аль-Бируни. Он также поведал, что клинки в Индии делались разных цветов. Мечи, например, изготовлялись зелеными, синими, могли они и иметь узор, напоминающий рисунок ткани. Индийская сталь отличалась узорами, которые были видны на клинке.

А свойствами клинки обладали действительно удивительными. Будучи твердыми и прочными, они одновременно обладали большой упругостью и вязкостью. Клинки перерубали железные гвозди и в то же время свободно сгибались в дугу. Нет ничего удивительного в том, что индийские мечи крошили европейские, которые в древности часто делались из недостаточно упругих и мягких низкоуглеродистых сортов стали.

Лезвие индийского клинка после заточки приобретало необыкновенно высокие режущие способности. Хороший клинок легко перерезал в воздухе газовый платок, в то время как даже современные клинки из самой лучшей стали могут перерезать только плотные виды шелковых тканей. Правда, и обычный стальной клинок можно закалить до твердости булата, но он будет хрупким, как стекло, и разлетится на куски при первом же ударе. Поэтому позднее, когда европейские сабли начали изготовлять из прочных и твердых сортов углеродистых сталей, они ломались при ударе индийского оружия.

Основное назначение булата — изготовление клинков. Главное достоинство клинка — острота его лезвия. Лезвие булатного клинка можно было заточить до почти неправдоподобной остроты и сохранить эту остроту надолго. У клинков из обычной углеродистой стали заостренное лезвие выкрашивается уже при заточке — как бритву, его заточить нельзя, а булат затачивали до остроты бритвы, и он сохранял свои режущие свойства после того, как побывал в деле. Такое возможно лишь тогда, когда сталь обладает одновременно высокой твердостью, вязкостью и упругостью — и в этом случае лезвие клинка способно самозатачиваться. Булатная сабля легко сгибалась на 90-120 градусов, не ломаясь. Есть сведения, будто настоящий булатный клинок носили вместо пояса, обматывая им талию. Слитки литого булата в виде разрубленных лепешек `вутцев` привозились из Индии в Сирию, где в городе Дамаске из них выковывали эти сказочные клинки. Но индийская булатная сталь стоила очень дорого, и сирийские кузнецы изобрели сварной булат, правильно определив, что булат — первый созданный человеком композит, состоит из частиц твердой углеродистой стали в матрице из мягкой и упругой низкоуглеродистой стали. Дамасская сталь получалась путем многократных проковок в разных направлениях пучка из стальных прутков разной твердости. Качество клинков из сварной дамасской стали было по тем временам очень высокое, но такого сочетания прочности и упругости как в оружии из литого индийского булата сирийским кузнецам добиться не удалось.

Арабский ученый XII века Едриза сообщает, что в его время индийцы еще славились производством железа, индийской сталью и выковкой знаменитых мечей. В Дамаске из этой стали изготовляли клинки, славу о которых крестоносцы разнесли по всей Европе. К сожалению, в Древней Индии так тщательно прятали секреты выплавки вутца, что в конце концов потеряли их совсем. Уже в конце XII века клинки из литого булата высшего качества `табан` не могли делать ни в Индии, ни в Сирии, ни в Персии.

После того как Тимур покорил Сирию и вывез оттуда всех мастеров, искусство изготовления оружия из литого булата переместилось в Самарканд; однако вскоре оно везде пришло в упадок. Потомки вывезенных мастеров, рассеявшись по всему Востоку, окончательно потеряли способы изготовления булатного оружия. В XIV — XV веках секрет производства литого булата и изготовления из него холодного оружия был окончательно потерян.

Европейские кузнецы не смогли до конца разгадать секрет производства даже дамасской сварной стали и больше преуспели в производстве клинков из однородной (гомогенной) стали с имитацией рисунка булата на поверхности клинка. Особенно широко развернулось производство подделок под булат в XVIII-XIX веках. В это время в Европе научились производить высокоуглеродистую литую сталь, и западноевропейские мастера, оставив попытки раскрыть секреты производства сварочного булата, начали изготовлять из нее довольно хорошее холодное оружие. В Италии (Милан), в Испании (Толедо), в Германии (Золинген), во Франции (Льеж) и даже в Англии стали широко производить `ложный булат`. `Ложные булаты`, особенно золингеновские и толедские, приобрели известность благодаря высокой степени полировки и красивыми узорами, которые наносились на клинки различными методами. Ремесленники, рисующие декоративные узоры на металле, назывались `дамаскировщиками`, а клинки `ложного булата` — `дамаскированными`. Многие `дамаскированные` клинки были не очень высокого качества, поскольку они изготовлялись из обычной шведской или английской углеродистой стали.

Не одно столетие металлурги всех стран и народов пытались выплавить булатную сталь, но злополучная тайна никому не давалась. В XIX веке учеными-металлургами предпринималось множество попыток раскрыть секрет литого булата, даже великий английский ученый Фарадей безуспешно бился над решением этой задачи. Но получить литой булат, не уступающий по свойствам индийскому вутцу, удалось только русскому ученому, горному начальнику златоустовских заводов П.П. Аносову в 40-ых годах XIX века. Сохранившийся до наших дней аносовский булатный клинок, перерубает гвозди, гнется в дугу и на лету перерубает газовый платок. Секрет древних индийских мастеров открыт? И да и нет. После смерти П.П. Аносова, не смотря на оставленный им подробный рецепт, воспроизвести литой булат не удается никому! Уже в наше время, златоустовские металлурги вновь попытались воскресить технологию производства булата. Сложны и длительны были эти поиски, но узорчатая сталь вновь была получена, хотя полностью повторить аносовский булат не удалось. Легендарная упругость клинков достигнута не была.

chert-poberi.ru

Булатная сталь. Часть 1

Дорогие наши читатели, те из вас, кто с нами уже давно, вероятно помнят, что с 2008 по 2011 годы у журнала «Наука и Техника» был меньший собрат «Очевидное и невероятное». О тематике его статей говорит уже само название. Интересные представления и идеи современной науки, материалы о загадочных явлениях, а также интеллектуальная фантастика.

Тиражи «Очевидного» давно раскуплены, но мы подумали и решили, что неплохо было бы познакомить сегодняшнего читателя с электронными версиями самого интересного, вышедшего за те три года, статей, которые не потеряли актуальности и сейчас.

И откроем мы рубрику статьей Александа Василенко «Булатная сталь», которая вышла в 2008 году во втором номере журнала «Очевидное и Невероятное».

Современному человеку свойственно чувство личного превосходства над людьми прошлых эпох. Он убежден, что жизнь в ХХI веке и умение обращаться со многими очень сложными вещами дает ему знания, недоступные Архимеду, Пифагору, Галилею и другим мудрецам. Однако наличие странных и загадочных пятен в истории оставляет у наших современников смутное ощущение того, что в древности люди все же знали какие-то великие тайны, впоследствии утерянные. Из легенд и сказок (будем считать, что сказка — это миф, утративший значение «священной истории») до нас дошли сведения о необыкновенных субстанциях: живая и мертвая вода, философский камень, орихалк и многое другое. Сейчас невозможно сказать, что это — только ли плод воображения древних или действительно существовавшее нечто, секрет которого оказался утерян. И только булат оставил материальное, вещественное воплощение. Многие его загадки не раскрыты до сих пор, но, во всяком случае, само существование булата сомнению не подлежит…

Лишь об одном из в какой-то степени «серийных» (и то относительно: серия ограничена количеством 999 экз.) ножей, информация о которых появляется в каталогах последних лет, с оговорками можно говорить как об изготовленном из литого булата. «С оговорками» — потому что впрямую это все же не утверждается, а производитель (Herbertz Limited Edition) — вообще-то фирма, широко известная выпуском «малосерийных» ножей из дамасской стали…

Впервые Европа познакомилась с булатом при столкновении армии Александра Македонского с войсками индийского царя Пора. Особенно поразил македонцев панцирь захваченного в плен царя. Он был сделан из необыкновенно прочного металла, на котором македонское оружие не смогло оставить ни вмятины, ни царапины. Из этого же металла были изготовлены и индийские мечи, которые легко прорубали македонское железо…

Во всяком случае, таково преданье. Не древнее, не народное, а, так сказать, «книжное». И при этом, может быть, даже более близкое к истине, чем та подлинная реальность, которая на самом деле нашла отражение в исторических первоисточниках. Потому что на самом деле ни один из античных историков, описывающих битву при Гидаспе или иные индийские эпизоды деяний Александра, ни словом не поминает какого-то особого качества индийских мечей и доспехов, включая даже панцирь самого Пора (который — и панцирь, и лично царь! — кстати, получил в том бою несколько серьезных пробоин). Македонская армия разбила численно превосходящих индийцев со столь разгромным счетом, что победители как-то даже и не очень заинтересовались оружием своего противника. А стоило бы! Потому что, неизмеримо превосходя Индию по умению воевать, Македония (и вообще Европа) действительно уступала ей уровнем металлургических знаний и навыков.

Считается, что булатные стали появились в Индии около 2500 лет назад. Новые находки археологов позволяют предположить, что в древности существовал не один крупный центр по производству булата. Согласно легенде, каста кузнецов, умеющих изготовлять оружие с необычными свойствами, спустилась в Пенджаб с Гималайских гор. Кто научил их этому в тех глухих местах — боги или пришельцы, история умалчивает. Из Пенджаба индийское железо и способы его обработки распространились в другие края. Веками слитки литого булата в виде лепешек-«вутцев» привозились из Индию в Сирию, где в городе Дамаске из них выковывались сказочные клинки. Но индийская булатная сталь стоила баснословно дорого, и сирийские кузнецы изобрели так называемый сварной булат. «Дамасская сталь» — сварной булат — это просто наиболее известное изобретение. В действительности же секрет индийского булата пытались раскрыть, с разной степенью успеха, кузнечных дел мастера всей Евразии. В период с I по IV в. н. э. было получено более 50 видов этой т.н. «археологической» стали. К примеру, на территории Древней Руси дамасская сталь известна столь давно (с IV—V веков), что впору говорить именно о «территории», а не о самой Древней Руси…

Основные виды булатных узоров

К сожалению, в самой Индии секреты выплавки вутца прятали так тщательно, что в конце концов потеряли их совсем. Уже к концу ХII века клинки из литого булата высшего качества «табан» не умели делать ни в Индии, ни в Сирии, ни в Персии. После того, как Тимур покорил Сирию и вывез оттуда всех мастеров, искусство изготовления оружия из литого булата переместилось в Самарканд. Однако вскоре оно пришло в упадок и там. Потомки вывезенных мастеров рассеялись по всему востоку и, как говорится, утратили класс. В ХIV веке секрет производства булата был уже окончательно утерян…

(Во всяком случае, это касается лучших его образцов — хотя легенда упорно настаивает на полном исчезновении булатной стали. Однако в коллекциях иранского и турецкого оружия полным-полно булатных сабель XVI—XVIII вв. Далеко не все они проходили экспертизу, так что вполне можно допустить, что часть из них по сути своей дамаск, а часть — «новоделы» на базе старых клинков; но как-то трудно поверить, чтобы это утверждение касалось ВСЕХ образцов. Между прочим, речь идет даже не только о клинковом оружии: многие иранские доспехи типа «шараина»* в музейных описях проходят как булатные — и, судя по фотографиям, их пластины, кажется, именно таковы; а судя по документам и стилистическим особенностям, младшие из этих доспехов датируются опять-таки XVIII в. Так что, очень похоже, хотя бы простейшие булаты в то время еще продолжали изготовлять.)

*По принятой на Руси терминологии это один из типов зерцальной брони: в данном

случае — собранные из четырех крупных пластин коробчатые «бронежилеты», весьма легкие, надеваемые обычно поверх кольчуг для дополнительной защиты грудной клетки.

Как бы там ни было, сейчас этот секрет действительно утерян. И его издавна ищут металлурги многих стран. Иногда даже объявляют, что нашли, но впоследствии оказывается, что это либо один из возрожденных заново видов вышеназванной «археологической» стали, либо даже и новый вид, но все-таки именно ее. Правда, в 40-х годах ХIХ века русский ученый, начальник златоустовских заводов П. П. Аносов действительно сумел получить литой булат, не уступающий по качеству индийскому вутцу. Но после смерти Аносова, несмотря на оставленный им подробный рецепт, воспроизвести булат по его технологии не удалось.

Диаграмма состояния Fe–C

Итак, загадочная булатная сталь. Что же это такое? Согласно летописям и легендам, булат — клинковая сталь наивысшего уровня, обладающая удивительными свойствами. Клинки из нее, будучи твердыми и прочными, обладают большой упругостью и вязкостью. Клинки перерубали железные гвозди и в то же время свободно сгибались в дугу. Булатная сабля легко гнулась на 90—120 градусов, не ломаясь. Лезвие индийского клинка после заточки приобретало необыкновенно высокие режущие способности. Хороший клинок без труда рассекал подброшенный в воздух конский волос или легчайший газовый платок. Лезвие булатного клинка можно было заточить до почти неправдоподобной остроты и сохранить эту остроту надолго. Оно сохраняло свои режущие способности и после того, как побывало в деле. И еще: на поверхности клинка имелся травленый узор. Полосатый, волнистый или коленчатый. Причем наиболее сложный узор соответствовал и самому высокому качеству булата.

Свойства булата и его производство овеяны разнообразными легендами. О булатных клинках говорили, что они откованы из «огня и стали». Выбирали оружие согласуясь с высотой и длительностью звучания клинка при ударе по нему. Считалось, что булатный клинок полировался днями, месяцами, поколениями. Говорилось также, будто бы эта полировка и обеспечивала ему высокую упругость. Особенно причудливы и фантастичны легенды, описывающие закалку металла. Чего стоит, к примеру, такой способ закалки, как погружение раскаленного клинка в тело молодого мускулистого раба, дабы булат впитал его жизненную силу? Есть упоминания и о менее жутких, но еще более странных методах закалки: например, в моче рыжеволосого ребенка. Другой пример: удалой джигит берет у мастера раскаленный клинок и мчится с ним на быстроногом скакуне, отчаянно размахивая зажатой в щипцах заготовкой, так что сыплющиеся с нее искры порой даже опаляют конскую шерсть. Якобы именно с этим методом связано появление термина «харалуг» (одно из названий булата, пришедшее на Русь, скорее всего, через Кавказ): на языках черкесских народов «хуара луга» означает «опаляющий коня».

Немудрено, что фантастические свойства булата вызывают мистические чувства и у современных исследователей. Автору приходилось встречаться даже вот с таким утверждением: будто бы из-за того, что металл в процессе работы находится под пристальным вниманием мастера, на клинке, подобно невидимому клейму, отпечатывается рисунок его души. Многотрудный булат является как бы аккумулятором энергии, в том числе и душевной. Поэтому мастеру необходимо совершенствовать в первую очередь себя, свою душу, а уж затем технологию. Столь же всерьез выказывались предположения, что булат — это «естественный монолит», заряженный энергией, что булат — это движение, которое нельзя остановить, и рост кристаллов в нем будто бы продолжается все время… Кристаллы в этом металле, по мнению одного из «исследователей», отчего-то все развернуты под 45 градусов (?!), и поэтому к ним физически (?!) не могут присоединиться молекулы кислорода! И якобы в результате этого булат не ржавеет!!!

Это не предел: существуют и более мистические представления. Но давайте вернемся из области легенд на материк науки.

Сперва придется коротко заглянуть к металловедам, частично расшифровать их профессиональный язык. Раз уж сталь — это в первую очередь сплав железа с углеродом, то для металловедов важны структуры, которые образуют два этих элемента. Основные: феррит — это по сути почти чистое железо (предельное содержание углерода при 20°С — 0,006%). Имеет объемноцентрированную кубическую решетку и обладает высокой пластичностью. При температуре выше 727 градусов железо меняет решетку на гранецентрированную и превращается в аустенит. Цементит — метастабильное химическое соединение (Fe3C — карбид железа). Температура плавления 1250°С. Очень твердое, но хрупкое соединение. Ледебурит (эвтектика) — смесь двух фаз: аустенита и цементита. И, наконец, перлит (эвтектоид) представляет собой смесь феррита и цементита, которая всегда содержит 0,83% углерода и наблюдается визуально как самостоятельная структура.

Рассмотрим упрощенную диаграмму состояния Fe-С. Согласно принятой в металлургии классификации, к стали относятся сплавы железа с углеродом до 2,14%. От 2,14% — это уже чугуны. Структура чугуна: перлит, цементит и ледебурит, если мы не дадим части углерода перейти в графит.

Исследования колюще-рубящего оружия из различных кладов показали, что булатные клинки являются высокоуглеродистой нелегированной сталью и ни в коем случае не относятся к чугунам. Рентгеноструктурный анализ булата с содержанием 1,90% С (меч из погребения в Ясинове, Херсонской губернии, VII в. н. э.) ясно указывал на то, что в нем находятся только феррит, аустенит и цементит. Химический анализ показывает: среднее содержание углерода в самых распространенных типах булатной стали — от 1,25 до 1,6%, реже 1,8 — 2,1%; вообще количество углерода в булате колеблется от 0,83 — 0,85% до 3 — 3,5% и даже 4% (!!!). То есть булат захватывает область заэвтектоидной стали, в редких случаях заходя и в область чугунов.

Булатная сталь. Часть 2

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Новости о науке, технике, вооружении и технологиях.

Подпишитесь и будете получать свежий дайджест лучших статей за неделю!

Email*

Подписаться

naukatehnika.com

Русский меч…История булата..

Популяризация японского холодного оружия (в частности мечей) в последнее время приняла просто таки колоссальные масштабы. Ничего не хочу сказать плохого в адрес традиций японского оружейного ремесла, но меня вводит в недоумение то, что традиции русских мастеров остаются за бортом…

Рассмотрим вкратце историю металлов.

Булат

Родиной булата является Индия. И появился он, очевидно, не позднее, чем два с половиной тысячелетия назад. На это указывает тот факт, что еще Аристотель в своих работах упоминает металл с характерным рисунком и поразительными качествами. Индийские умельцы называли эту сталь (а булат это не что иное, как сталь) вутц.

Название «булат» появилось не в Индии, а в других странах. По мнению академика Грузинской ССР Г. А. Меликишвили, термин «булат» произошел от названия древней страны Пулуади, которая десять веков до нашей эры располагалась на территории современных стран: Турции, Армении, Грузии и Ирана и была одним из центром производства стали (еще не булатной).

Александру Македонскому в его походе на Индию помогли его талант полководца и, наверное, греческие боги, потому что качество оружия македонцев не шло ни в какое сравнение с качеством оружия индусов. Македонцы с ужасом отмечали, что доспехи индусов не берет ни стрела, ни копье, и даже меч не оставляет на них следов, а в сражении на мечах, клинки македонцев либо ломались, либо позорно гнулись. Так цивилизация узнала о существовании вутца.

Ярым поклонникам японского холодного оружия скажу, что во времена Александра Македонского в Японии не существовало школ и традиций производства собственных мечей. Вплоть до четвертого века холодное оружие ввозилось в Японию из Китая и ценилось намного больше того, что делалось местными мастерами. Мало того, мечи, которые изготовляли японские оружейники, делались опять же из привезенного металла и по формам и размерам повторяли китайские («Рыцари страны восходящего солнца» А. Ю. Синицын стр. 283).

Итак, что же такое булат?

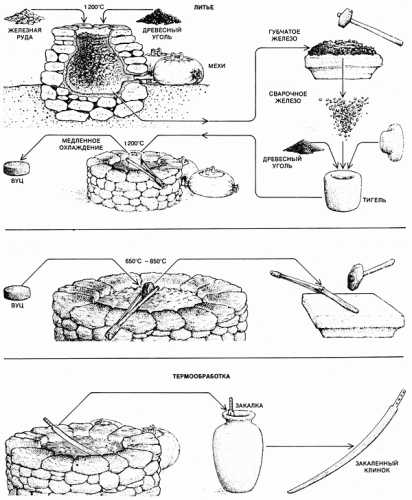

Это литая сталь, то есть цельный кусок металла, изготовленный по особой технологии. Секретов в этой технологии огромное количество, но они вовсе не мистические. Секреты в чистоте железа (которая в те времена была трудно достижима), в режимах и температурах плавления и охлаждения метала, насыщении железа углеродом и непосредственно ковки.

Если все детали технологии соблюдались четко, то металл приобретал характерный рисунок и поразительные качества. Клинок из такой стали затачивался до остроты бритвы, одинаково хорошо резал легкую ткань и дерево, рубил металл, не повреждая заточенную кромку, и его можно было сильно изгибать, после чего клинок принимал первоначальную форму без остаточной деформации.

В подтверждение того факта, что древние индусы в совершенстве владели искусством металлургии, в Дели и по сей день стоит железная колонна, которая весит шесть с половинной тонн, и возвышается на шесть метров. Эта колонна насчитывает полторы тысячи лет и имеет чистоту железа 99,72%, что объясняет ее высокую антикоррозийную стойкость.

Технология изготовления именно этого булата была полностью утрачена в XVI веке (в основном из-за разрушительных войн Тимура) и найдена снова в 1824 году отечественным горным инженером П. П. Аносовым, который также являлся начальников Златоустовских заводов (они работают и по сей день).

На приведенной фотографии изображена часть клинка, изготовленного из булата

А тут медальон из булатной стали

На обоих изображениях отчетливо видна структура булатной стали. Ниже приведен персидский кинжал (предположительно XVIII–XIX века) изготовленный из булата

А здесь представлен нож, изготовленный Златоустовскими мастерами уже в наше время в лучших традициях холодного оружия

Индийские ремесленники не делились своими секретами, но охотно продавали готовые заготовки вутца в Турцию, Иран, Персию и пр. страны. Одним из серьезных потребителей таких заготовок был Дамаск — большой промышленный и торговый центр востока.

Дамасская сталь

В Дамаске оружейники тоже не сидели сложа руки. Они много экспериментировали с индийским вутцом и другими металлами, и в конце концов создали технологии изготовления слоенных клинков. Суть их была в следующем: полосы стали с разным содержанием углерода набирались в пакет, далее разогревались, и проковывались.

Такая технология называется кузнечная сварка. При этом пограничные слои отдельных полос диффузируют друг в друга, образуя неразрывное соединение. Полученную полосу складывали пополам, разогревали и снова проковывали. И так до тех пор, пока в количество слоев в заготовке не достигало несколько сотен. Полученный клинок также имел характерный узор, свойственный булату, хотя и был приготовлен по другой технологии.

Причем, если на рисунок булата мастер почти не мог влиять, то при изготовлении слоенной стали, мастера могли добиваться определенного узора, варьируя направления складываемых перед сваркой полос. Поэтому рисунок дамасской стали всегда чередуется.

Ниже приведена фотография трех ножей ярославского мастера Ильи Куликова с его официального сайта (http://www.damask.nm.ru/g1_20.html). На этой фотографии вы можете видеть три совершенно разных узора дамасской стали.

А здесь охотничий кинжал из дамасской стали, в исполнении Тульских мастеров

Также дамасские мастера первыми обратили внимание, что металл, выдержанный долгое время в земле, после очищения от ржавчины демонстрирует гораздо лучшие качества. Они первыми стали закапывать на долгое время заготовки, перед непосредственным применением. Суть этого процесса в том, что ржавчина первым делом «съедает» участки, в которых больше всего содержится не металлических примесей (фосфор, сера).

Дамасские оружейники успешно продавали свое оружие во многие страны. Рим был одним из основных и постоянных покупателей. Возможно, благодаря римлянам технология «слоенного пирога» дошла до стран нынешней Европы. Как бы там ни было, но к IX-X векам все серьезные европейские оружейные мастерские изготовляли мечи по технологии дамасской стали.

Дошли ли эти технологии до Японии, или японские мастера открыли их самостоятельно, не известно. В любом случае, традиции японского холодного оружия следует рассматривать самостоятельно. А мы вернемся к нашим непосредственным предкам.

Дружинник

Если европейский средневековый рыцарь суть профессиональный солдат, то таким аналогом на Руси IX-XI веков был дружинник. Пеший, или конный, это был серьезный воин. В боевом снаряжении дружинник был облачен в кольчугу, имел лук и стрелы, боевой топор, щит и меч. На двух рисунках, приведенных ниже, прекрасно видны все нюансы экипировки дружинников.

Кольчуга заслуживает отдельного внимания. Я приведу два абзаца из книги Б.А. Колчина «Техника обработки металла в древней Руси».

Кольчуга служила достаточно надежной защитой от холодного оружия. В древней Руси, она появилась на 200 лет раньше, чем в Западной Европе. Еще в XII в. во Франции кольчуга считалась дорогим импортным доспехом который ввозили из России. В героической французской поэме «Рено де Монтобан» упоминается «кольчуга, сделанная в России».

Обычная кольчуга на средний рост состояла примерно из 18-20 тыс. колец. В технологии производства древнерусских кольчуг поражает миниатюрность, тонкость и огромная трудоемкость кузнечных работ, например, операция склепывания кольца заклепкой диаметром около 0,75 мм, производившаяся не с отдельно лежащим кольцом, а уже с кольцом, вплетенным в кольчугу. Склепать нужно было около 10 тыс. колец.

Из этого следует очевидный вывод — кузнечное дело на древней Руси было развито достаточно сильно. Но то кольчуга, а что же меч?

Русский меч

Чтобы не пересказывать уже написанное профессионалами своего дела, снова приведу отрывок из книги Б.А. Колчина «Техника обработки металла в древней Руси».

Русские летописи и другие письменные источники пестрят упоминаниями о мече. Не менее широко представлены мечи и в археологическом материале. Основная масса мечей, как и другого вооружения, дошла до нас от Х в. Погребения воинов-дружинников Игоря, Святослава и Владимира Святославовича сопровождались богатым набором оружия и разного военного снаряжения.

Обычная Длина меча Х в. была около 80-90 CM, ширина клинка равнялась 5-6 см, толщина 4 мм. Вдоль полотна на обеих сторонах клинка всех древнерусских мечей идут долы, служившие для облегчения веса клинка. Навершие, рукоять и перекрестье меча почти всегда украшались бронзой, серебром и даже золотом.

Технология производства клинков мечей нами изучена на основании металлографического анализа 12 экземпляров мечей. Пять мечей происходят из Гнездовских курганов, четыре меча из Михайловских курганов, два меча из Приладожских курганов и один меч из Вщижа (Древнерусский город на реке Десне в Брянской области). На основании обнаруженных структурных схем металла древнерусских мечей мы реконструируем технологию их изготовления.

Основа клинка меча делалась из железа или сваривалась из трех полос стали и железа. Когда основа клинка сваривалась только из стали, брали малоуглеродистый металл. Довольно широко применялась и узорчатая сварка. В этом случае основа клинка сваривалась из средней железной и двух крайних специально сваренных полос. Последние, в свою очередь, были сварены из нескольких прутьев с разным содержанием углерода, затем несколько раз перекрученных и раскованных в полосу. К предварительно сваренному и подготовленному бруску основы клинка наваривали в торец стальные полосы — будущие лезвия.

После сварки клинок выковывали таким образом, чтобы стальные полосы вышли на лезвие. Отковав клинок заданного размера, вытягивали черенок рукоятки. Следующей механической операцией было выстругивание долов. Затем клинок шлифовали и подвергали термической обработке. После этого клинок полировали, и если на основе клинка делалась узорчатая сварка, его травили. Кузнец же делал и основу перекрестья и навершия рукоятки. Иногда наваренные стальные лезвия подвергались перед термической обработкой дополнительной цементации.

Применялась также цементация поверхности цельножелезного меча. Подобная технология была у меча из Михайловских курганов.

Перед нами самая типичная древнерусская технология изготовления качественного изделия — сварка мягкой вязкой основы со стальным лезвием и последующая термическая обработка всего клинка.

Очень интересные сведения о технике производства мечей древнерусскими кузнецами сообщает их современник, выше уже упоминавшийся хорезмийский ученый Ал-Бируни. «Русы выделывали свои мечи из шапуркана, а долы посредине их из нармохана, чтобы придать им прочность при ударе, предотвратить их хрупкость. Ал-фулад (сталь) не выносит холода их зим и ломается при ударе. Когда они познакомились с фарандом (т. е. с узорчатым булатом), то изобрели для долов плетенье из длинных проволок (изготовленных) из обеих разновидностей железа-шапуркана и женского (т. е. железа). И стали получаться у них на сварных плетениях при погружении (в травитель) вещи удивительные и редкостные, такие, какие они желали и намеревались получить. Ал-фаранд же (рисунок) не получается соответственно намерению при изготовлении (меча) и не приходит по желанию, но он случаен»…

Этот текст интересен с двух сторон. Во-первых, он подтверждает выводы о технике производства клинков мечей, сделанные нами на основании изучения лишь 12 мечей. Технология наварки стальных («из шапуркана») лезвий на железную («из нормохана») основу клинка является общерусской. Во-вторых, Ал-Бируни говорит я о ревосходстве техники изготовления узора на клинках мечей у русских оружейников.

При соответствующей комбинации железных и стальных полос на основе клинка древнерусский кузнец мог получить любой заданный рисунок с одинаковым ритмом по всей полосе, что особенно и удивляло Бируни. Булатный же рисунок, как известно из опытов П. П. Аносова, случаен, так как при кристаллизации тигельной стали в каждом отдельном случае получается свой рисунок структурной неоднородности.

Итак, древнерусские кузнецы, ковавшие для своих соотечественников воинов-дружинников мечи, владели сложной технологией кузнечной ковки, узорчатой сварки и термической обработки и в технике производства и художественной отделке не уступали ни западным, ни восточным мастерам. В искусстве отделки клинков мечей они даже превосходили знаменитых восточных оружейников, изготовлявших мечи из булатной стали.

Добротные мечи с «удивительными и редкостными» узорами, изготовленные русскими кузнецами, пользовались широким спросом на внешних рынках: в Византии, Средней Азии и других странах. Арабский писатель Ибн-Хордадбех в середине IX в. писал: «что же касается купцов русских — они же суть племя из славян — то они вывозят меха выдры, меха лисиц и мечи из дальнейших концов Славонии к Румейскому (Так арабы в средние века называли Черное море) морю».

Итак, мы видим, что технологии производства мечей русскими оружейниками перекликаются с технологией дамасской стали (кузнечная сварка прутьев стали с различным содержанием углерода, использование нескольких пластин, булатный рисунок), но все же сильно отличаются от нее. Также мы видим, что качество этих мечей ничем не уступало, а иногда и превышало качество зарубежных аналогов.

В связи с оружейным делом X века история донесла нам имя Людоты Коваля. Мало что известно о жизни этого легендарного оружейника, кроме того, что он ковал великолепные мечи, за которыми знатные воины выстраивались в очередь. До нас дошли несколько экземпляров, на которых сохранились его клеймо.

Ю. Никитин в своем романе «Князь Владимир» подробно описал процесс изготовления меча великим оружейником. Разумеется, это только художественное произведение, но процесс описан настолько детально и реалистично, что я рекомендую всем желающим с ним ознакомиться.

Найти изображения меча дружинника тысячелетней давности в хорошем состоянии мне не удалось, поэтому я привожу снимки современных аналогов. Мечи сделаны ныне живущим мастером, имя которого я не смог выяснить.

Обратите внимание, что лезвие этих мечей скругленное, почти круглое. Такие мечи были чуть длиннее (105–110 см) и ими вооружались конные дружинники. Мечом такой формы удобнее наносить рубящий удар, что для конных воинов было важнее. Мечи же пеших дружинников должны были быть одинаково приспособлены и для рубящих ударов и для колющих. Поэтому они были немного короче (90–95 см) и имели острый конец.

Мне не удалось найти качественных изображений такого меча ни современных, ни оригинальных, поэтому мой друг и соратник Сергей Агарев воспроизвел его изображение по моему эскизу. Вот оно:

Вместо заключения

После XI-го века меч трансформируется в палаш, потом в саблю, шпагу и, наконец, в шашку. Но традиции изготовления высококачественного холодного оружия никуда не делись. Мастера Тулы, Санкт-Петербурга, Златоустья и многих других отечественных мастерских и по сей день выпускают уникальные экземпляры холодного оружия практически всех времен.

Источник

Источник

subscribe.ru

Дамасская сталь и грузинский булат. Загадка булатного узора

Дамасская сталь и грузинский булат

Дамаск — древнейший город на Ближнем Востоке. По преданию, его именовали «четвертым раем». На рынках города продавалось лучшее оружие, чеканка, самые дорогие ткани, редкостные пряности. В 284–305 годах римский император Диоклетиан повелел построить в Дамаске оружейные заводы. Это были уже не первые кузницы, где выковывалась узорчатая сталь.

Поскольку в древности оружие из индийского и сиамского железа делалось и продавалось чаше всего на базаре в Дамаске, очень трудно выяснить, какой булат делали в Дамаске, а какой в Индии. П. П. Аносов и другие историки металлургии различают старую настоящую индийскую сталь, которую называют еще «Дамаск» или «чистый Дамаск», и новую — «наварной дамаск» или «дамасскую сталь». «Чистый дамаск», так же как индийский «вутц» и древнеперсидский «пулад», являйся литой сталью. Клинок изготовляли из цельного куска такой стали, полученного плавкой. Он имел естественные узоры. Сегодня булатом называют литую сталь, имеющую естественный узор. Только оружие, полученное путем ковки литой булатной стали (лепешки, или «вутца») и имеющее естественные узоры, обладало очень высокими механическими свойствами. Именно о нем складывались легенды.

В древности, конечно, не могли знать о химическом составе булата и не умели связывать строение стали с ее свойствами. Следовательно, объяснить, почему тем или иным свойствам соответствует определенная форма булатного узора, никто не мог. Этим пользовались древние мастера. Чтобы дороже продать клинок, они стремились искусственно воспроизвести на нем узоры, свойственные хорошему булату.

Искусственные способы воспроизведения узора появились, очевидно, вначале в Дамаске. В этом городе производились знаменитые узорчатые ткани, которые еще и сейчас известны под названием «Дамаск» (во Франции — дамасье, в Голландии — дамаст). Советский исследователь А. К. Антейн не исключает возможности, что искусственную узорчатую сталь называли «дамасской» из-за сходства рисунка поверхности клинков с узорами дамасских тканей. Это подтверждается тем, что на западе до сих пор слово «дамаск» трактуют как «цветастая», или «сталь с цветным узором». Термин «дамасская сталь» получил настолько широкое распространение, что им еще и в наше время иногда неправильно называют настоящие индийские булаты. Между тем искусственный узор дамасской стали отличить от естественного булатного сравнительно нетрудно. Рисунок на дамасской стали повторяется в соседних фрагментах, как на обоях, а линии узора короче и постоянны по толщине. Встречаются простые и сложные узоры. Последние представляют собой глазки или агатовидные фигуры, состоящие из ряда замкнутых концентрических линий, напоминающих лучшие сорта литого булата (фото 1).

Существовало много способов изготовления узорчатых клинков. Например, скручивали в виде каната полосы или куски проволоки, имеющие различное содержание углерода и потому разную твердость. Такая «плетенка» проковывалась, а точнее, сваривалась под молотом после нагревания. Поскольку куски были разного состава, на клинке при травлении проявлялся узор. Варьируя способы сплетения проволоки или полос, можно было получить различные узоры на поверхности клинка.

Оружие, приготовленное этим и подобными способами, и получило название «дамасская сталь», или «наварной дамаск». Последнее время «наварной дамаск» чаще всего называют сварочным булатом. Настоящий сварочный булат отличался особенно красивым, строго повторяющимся по длине клинка, цветным извилистым узором.

Есть предположение, что способ изготовления сварочного булата мог возникнуть случайно: из-за отсутствия нового материала мастера часто сваривали старые куски железа. Это со временем и могло привести к способу получения сварных клинков.

Изобретатели холодного оружия из сварочного булата быстро обнаружили, что, хотя его качество и уступает оружию из настоящего булата, но является несравненно более высоким, чем качество клинков из обычной стали. Поэтому ножи, кинжалы и сабли из сварочного булата также ценились очень высоко. Есть сведения, что в XVIII–XIX веках сабельный клинок из сварочной дамасской стали в Хоросане стоил огромных денег — 7000–8500 имперских талеров.

Некоторые способы изготовления клинков из сварочного булата появились еще в глубокой древности. Во всяком случае они восходят к эпохе поздней Римской империи. В 1859–1863 годах около селения Нидам (Дания) вблизи побережья Альзензунда в торфяниках были обнаружены три римских корабля с грузом. Корабли, очевидно, потерпели крушение во время бури. Два из них затонули, а третий сел на песчаную отмель. Среди корабельного груза оказалось свыше ста мечей, утварь и монеты. На мечах были обнаружены римские пометки, монеты оказались динарами, выпущенными в III веке.

Исследование металла клинков мечей показало, что они имеют структуру сварочного булата, изготовленного старинными способами «наварного Дамаска». Известны три разновидности этого способа, которые отличают по узорам на клинке: полосатый дамаск, наварной дамаск и цветочный дамаск. Цветочный называют также «розовым Дамаском».

Полосатый дамаск изготовляли простой сваркой разных по твердости стальных полос, наложенных друг на друга, причем полосы с большим содержанием углерода чередовались с полосами, содержащими очень мало углерода. Угловой дамаск делали следующим образом. Брали полосу полосатого Дамаска, нагревали и скручивали под молотом, после чего сплющивали и вновь вытягивали в полосу. К полученной полосе приваривали такую же полосу, но скрученную в противоположную сторону. В результате получали рисунок, напоминающий угольник или римскую букву V, посередине которой хорошо была видна осевая линия. Сваркой двух V-образных полос получали рисунок, напоминающий букву W. К методам получения розового Дамаска мы еще вернемся.

На проржавевших обломках найденных мечей обнаружили рисунки всех перечисленных видов сварочного Дамаска. Интересно, что после того, как сняли ржавчину и просмотрели структуру поперечного сечения мечей, обнаружили, что рисунок («дамасское переплетение») не проходит через всю массу металла. При исследовании прежде всего бросалась в глаза разница структуры дамаска на одной стороне клинка и на другой. После шлифовки, полировки и протравки кислотой поперечного сечения клинков на них появились темные прослойки — это были твердые куски стали с высоким содержанием углерода. Они были умышленно вварены в мягкую основу. Из этого следует, что при выработке мечей сначала ковался остов, а затем на него с двух сторон насаживались прокованные дамасские полосы.

Лезвия у мечей были гладкие, без рисунка, следовательно, они приваривались отдельно. На отдельных мечах лезвие представляло собой сваренные полоски углеродистой стали и Дамаска. Таким образом, все найденные мечи отличались по качеству и структуре (рисунку) железа, использованного для лезвия и тела меча.

Химическим анализом металла римских мечей обнаружено следующее содержание элементов в стали (в процентах): углерод — 0,6; кремний — 0,15; марганец — 0,363; фосфор — 0,054 и сера — 0,073. Содержание углерода от оси меча к лезвию увеличивалось.

Известны и другие способы приготовления сварочного булата. Один из них заключался в том, что полосу сваривали из 20 слоев более твердой и более мягкой стали, расположенных различным образом в зависимости от цели употребления изделия, после чего полосу перегибали и сваривали вторично 40 слоев, еще перегибали и сваривали 80 слоев, еще раз перегибали и сваривали 160 слоев, и еще раз перегибали и сваривали 320 слоев! После вытяжки из нее делали заготовки для клинка. Если такой клинок нагреть и быстро охладить, то более твердые стальные слои становятся отчетливо видны на поверхности мягкого железа, образуя характерный древовидный рисунок, Специальной ковкой, последующей шлифовкой и травкой добивались «коленчатого» узора.

В более поздние времена из сварочных булатов на Востоке особенно ценился амузгинский, представлявший собой крупнорисунчатую дамасскую сталь. Клинок изготовляли следующим образом. Брали три пластины: одну из среднеуглеродистой «крепкой» стали, так называемой «антушки», вторую — из низкоуглеродистой и «мягкой» стали («дугалалы») и третью — из высокоуглеродистой «очень крепкой» стали («альхана»). Из каждой пластины вначале выковывались тонкие полосы, после чего они сваривались. Обычно из сварочных полос выковывали четырехгранный стальной стержень, который затем вытягивался и уплощался. Из такой заготовки выходило два клинка.

Анализом способов изготовления клинков мечей из дамасской стали и узоров сварочного булата занимались многие известные металлурги у нас в стране и за рубежом. А. К. Антейн и А. Льестол (на которого Антейн ссылался в своей работе) провели широкое исследование узоров мечей из дамасской стали путем моделирования способа их приготовления на пластилине и пластинах из мягкой и твердой сталей.

Методика моделирования состоит в следующем: сначала берут три (или больше) стальные пластинки (черный пластилин), между ними прокладывают две железные пластинки (белый пластилин) такой же толщины. После этого с внешних сторон помещают две железные пластины потолще. Срезая лишний пластилин, блоку придают цилиндрическую форму и скручивают его несколько раз вокруг продольной оси. Разрезы на разных расстояниях от центра дают узоры различных видов.

Если такой крученый брусок разрезать по осевой линии, получается крестовидный узор; если разрезать ближе к краю — узор из косых линий. Из таких линий легко сделать V и W — образные узоры. Разрезы между указанными выше плоскостями дают промежуточные узоры. Один из промежуточных разрезов позволяет получить узор в виде розы: для этого сваривают два крученых прутика с полукруглыми узорами так, чтобы из двух полукругов разных прутиков получился один круг. Подобные узоры получены также на железе и стали методом ковки и скручивания (рис. 1).

Холодное оружие из дамасской стали, дошедшее до наших дней, свидетельствует о том, что в древности существовали два способа использования сварочного булата при изготовлении клинков. Первый состоял в том, что вся средняя часть клинка изготовлялась из сварочного булата, а к ней приваривалось лезвие из углеродистой стали (0,6–0,8 % углерода). При втором способе слой сварочного булата наваривался на основной металл клинка поверх дола. Клинки, сделанные по первому способу, старше. Они, как правило, относятся к IX–XI векам.

Рис. 1. Схема получения узоров сварочного булата на модели блока из трех пластин.

Вплоть до конца XIV века в Дамаске изготовляли лучшее оружие в мире. В 1370 году в Самарканде к власти пришел великий эмир Тимур. Для того чтобы упрочить свою власть и удержать феодалов и кочевую знать от внутренних мятежей и междоусобиц, он начал большие завоевательные войны. В начале XV века (1401 год) Тимур покорил Сирию и взял Дамаск. Город был сожжен, а мастера, владеющие искусством изготовления оружия, были увезены в Самарканд. В этот и другие города Средней Азии переселялись десятки тысяч ремесленников из завоеванных стран.

Чтобы подорвать военную мощь Золотой Орды, Тимур старался ликвидировать ее транзитную торговлю. Он разрушил такие большие города, как Сарай-Берке, Астрахань, Азов, а также Ургенч. В результате вся средиземноморско-азиатская торговля направлялась только по караванным путям, проходившим через Иран, Турцию, Армению, Грузию, Бухару, Самарканд. С этого времени начинается широкое распространение разнообразных способов изготовления сварочного булата в Средней Азии, на Кавказе и особенно в Турции.

Поскольку донские казаки постоянно участвовали в русско-турецких войнах, их оружие претерпевало «естественный» отбор: в их вооружении оказывались наиболее стойкие сабли и шашки. В джигитовках и состязаниях выявлялись не только боевые качества всадников, но и крепость булата. Советские металлурги О. Жолондковский и И. Ильчук пишут, что на Кубани и Тереке арсенал казаков представлял такую оригинальную мозаику, такую смесь оружия всех времен и стилей, что специалисты могли только диву даваться. Часть этого оружия из литого турецкого шама, дамасского сварочного булата и лучших сортов дамаскированной стали и ныне можно увидеть в Новочеркасском музее истории донского казачества и других музеях страны.

Основное количество сабель было отбито казаками у горцев. Это оружие изготовлено прославленными мастерами Кавказа — из местечка Кубачи, знаменитыми братьями-оружейниками Исди-Кардаш, кинжальных дел мастером Магометом Муртазалиевым.

Очень ценились уникальные шашки терс-маймуны и калдыны, называемые иногда волчками. Калдын — широкий почти прямой клинок с изображением волка на одной его стороне и круга с крестом — на другой. Терс-маймун очень похож на калдын, но бегущий зверь изображен схематично, а кресты на клинке дополняются лагинскими буквами NМ, обозначающими, по-видимому, либо название местности, либо имя изготовителя. Точных сведений о происхождении этих клинков до сих пор нет.

Лучшей на Кавказе считалась шашка гурда. С ней можно было вступать в бой с противником, закованным в латы. О сказочных качествах гурды красноречиво рассказывает старинная легенда: «Один горец научился ковать чудо-шашку. Но вот прослышал он, что живет на свете другой такой же мастер. Захотелось ему испытать, чей клинок крепче. Встретились кузнецы, выхватил шашки. «Смотри, «гурда», — крикнул первый, — и ударил по шашке соперника. Перерубил булат, а вместе с ним и мастера». Гурда до нас дошла лишь в отдельных экземплярах и сегодня является музейной редкостью.

Не меньшей славой пользовалось оружие старого Калмыцкого мастера Басалая и его многочисленных потомков в Дагестане. Изготовленные ими кинжалы так и назывались «басалаи». Утверждали, что их лезвием можно было высечь из камня искру, а потом побриться.

Необычный сварочный булат найден в прибалтийском бассейне. На лезвие средневековых мечей выводили не твердую стальную, а мягкую полоску железа и только после нее делали твердое острие. Долго металлурги не могли понять, зачем это делалось… Объяснение такой конструкции средневековых мечей дал профессор из Владимирского политехнического института Г. П. Иванов.

Однажды адмирал С. О. Макаров присутствовал на полигоне при испытании броневых плит, цементованых и закаленных по методу Гарвея. Плиты эти на поверхности имели большое содержание углерода, и после закалки поверхность плиты приобретала высокую твердость. Однако по мере углубления содержание углерода уменьшалось, и материал становился мягче и мягче.

При испытаниях по недосмотру одну из броневых плит установили к орудию обратной, мягкой стороной. Началась стрельба, и снаряды без труда пробивали плиту, считавшуюся неуязвимой. Случай этот произошел на глазах у многих специалистов, но правильный вывод сделал только адмирал Макаров.

«Если закаленную поверхность плиты легко пробить обратной стороны, — подумал адмирал, — то нельзя ли эту самую «изнанку» насадить на головную часть снаряда?» «Макаровские» мягкие колпачки на броневых снарядах насквозь прошивали гарвеевскую броню… Так для того ли, чтобы пробивать стальные латы противника древние кузнецы нашивали мягкую полоску стали на закаленное очень твердое лезвие средневекового меча?

Широко известен грузинский сварочный булат. По мнению П. П. Аносова, он близок к индийскому и дамасскому. Павел Петрович считал, что лучшие сварочные булаты делали в Индии, Турции, Сирии и Персии (Иране). Их, возможно, начинали готовить мастера, знакомые с выделкой настоящего литого булата. Традиции приготовления булата в Грузии были непосредственно связаны с производством оружия в Индии и странах Ближнего Востока.

Как уже было отмечено, холодное оружие делали главным образом в горной части Грузии, но сварочный булат умели делать лишь в нескольких городах. Оружие тифлисского производства славилось далеко за пределами Кавказа. Есть сведения, что в XVIII веке горским народам Кавказа и Ирана сабли и кинжалы поставлялись из Тифлиса. В XIX веке Тифлис продолжает оставаться центром изготовления оружия из сварочного булата. Это хорошо известно А. С. Пушкину, который писал, что тифлисское оружие дорого ценится на всем Востоке.

Десятилетия славилась своим булатом семья Элиазарошвили. Исследователь истории производства стали в Грузии К. К. Чолокашвили установил, «что эта семья секрет изготовления булата унаследовала от предков». Но собенно популярным был мастер булатного оружия Георгий Элиазарошвили, которого упоминает даже М. Ю. Лермонтов в одном из вариантов стихотворения «Поэт»:

В серебряных ножнах блистает мой кинжал,

Геурга старого изделье.

Булат его хранит таинственный закал,

Для нас давно утраченное зелье.

Сын Георгия — Карамон Элиазарошвили продолжил дело отца. Он знал, что в былые времена грузинские мастера изготовляли булатные клинки из индийского железа — вутца. Карамон объясняет: «Вутц — слиток стали в виде толстой лепешки. Одни полагали, что это смесь стали и железа, другие — железа и чистого графита, а третьи — что это «особая сталь».

Но вутца давным-давно нет, и Карамон Элиазарошвили делает булатное оружие из грузинских подков, опилок из турецкой стали, чугуна и полос сварочного железа. «Се же оружие из грузинского булата обладало столь высоким качеством, что при испытании клинков ими отсекали одним ударом голову быка или коровы.» Правда, как правильно заметил П. П. Аносов, для такой работы, кроме качества клинка, еще требовалась сила его обладателя…

Известный историк кавказских походов русский генерал В. Патто писал в XIX столетии: «Безусловно, русские кавалеристы за счет своей отваги и богатырской силы успешно противостоят восточным конникам, но крепость и острота ятаганов и шашек, сделанных из дамасской стали, значительно превосходят крепость сабель наших солдат. Для того чтобы успешно владеть настоящим булатным клинком, не нужна особая физическая сила он страшен даже в руках ребенка».

Итак, к началу XIX века русская армия, считавшая одной из сильнейших в мире, не имела на вооружении хороших клинков. Необходимо было обратить серьезное внимание на производство холодного оружия в России. Начальник оружейных заводов и министр финансов Е. Ф. Канкрин поручил организовать изготовление булатных клинков. Обратились к Элиазарошвили, искусство которого было широко известно. Сохранились сведения, что Карамон Элиазарошвили в 1828 году раскрыл рецепт изготовления грузинской сабельной стали. К. К. Чолокашвили нашел этот рецепт в старых «Актах Кавказской архивной компании». Позволю себе привести его целиком — из этого описания даже неспециалисту ясно, как непрост был метод.

«Для одной сабли или шашки взять 5 фунтов полосового железа, положить в кузнечный горн, в котором довести его до такой степени (т. е. раскалить), чтобы можно было разрубить на три части по длине полосы, после чего перерубить каждую часть на два куска, из чего образуется 6 равных частей, длиною каждая в четверть аршина. Потом взять два фунта стали, вываренной и, сырцовой, положить также в ковш, раскалив ее так, что бы можно было разрубить оную на три части по длине полосы, равные по величине железным частям.

Затем, взяв два куска означенного выше железа, вложив в них один кусок прописанной стали, сварить песком и обыкновенным порядком тоже с прочими железными частями и сталью. Когда таким образом железо со сталью сварено, должно выковать сваренный кусок длиною вдвое, т. е. в пол-аршина, шириною в три четверти вершка и толщиною в одну восьмую вершка. Потом каждый сей кусок, раскалив в горне, обсыпать сверху и снизу посредством железной лопатки, толченым чугуном (который должен быть приготовлен наперед подобно песку). Всего же потребно чугуна из 6 кусков, означеного выше железа один фунт. После сего выковать вновь каждый кусок вдвое, т. е. в один аршин длиною, шириною в полвершка. Окончив, согнуть каждый кусок 5 раз взяв оные в клещи, сварить вместе в горне с песком; потом, вытянув посредством кожи из сего материала прут длиною в пол-аршина, перерубить на две части, сварить оный с песком и, вытянув из него вновь пол-аршина, перерубить пополам. После сего вложить в середину оных полуфунтовую полосу стали, длиною и шириною подобно сим кускам перерубленного железа, сварить с песком вместе, выковать полосу, подобную сабле, но, однако, короче двумя вершками. Сию полосу должно насечь зубилом с обеих сторон, подобно крупному напильнику, потом насечку сию сточить или спилить и тогда вытянуть о произволу саблю или шашку, после чего положить в клинок, а через четверть часа, вынув и вычистив в одном каком-нибудь месте пыль, смотреть, если струя на нем кажется хороша или по желанию, тогда вычистить тем же самым из пыли порошком и употреблять».

Известно, что в 30-е годы XIX века в Тифлис были направлены русские ученики. В 1832 году Элиазарошвили ссылает с ними императору Николаю I сабли своего изготовления. Это оружие сейчас хранится в Эрмитаже в Ленинграде и в Историческом музее в Москве. К. К. Чолокашвили приводит также архивные документы 1888 года, в которых указывается, что «лучшими клинками в кавалерии считались те, которые были изготовлены учениками Элиазарошвили».

Рецепт Элиазарошвили весьма похож на сохранившиеся описания производства мечей в Северной Индии с искусственно науглероженной поверхностью. Полосу обычного кричного железа многократно обсыпали чугунными опилками, а затем последующей многократной проковкой при «сварочном жаре» создавали на ней нацементованную поверхность. Такие клинки обладали острым лезвием, имели некоторую продольную упругость и вязкость. Они уступали по качеству только булату…

Приведенные сведения о сварочном булате — наиболее поздние. К концу XIX века в мире уже почти не делали холодное оружие из сварочного булата. Секрет его производства был вскоре окончательно утерян. Интересно, что в эти времена и в Индии, и в Дамаске изготовляли холодное оружие из обычных сортов английской или шведской стали.

Производство сварочного булата было самостоятельным промыслом со своими секретами и традициями. Очень трудно сварить полосы или проволоки разнородной стали в один цельный кусок, получить определенный узор, да еще обеспечить твердость, гибкость и остроту выкованному клинку. Дело в том, что после нагрева в горне полосы стали или проволоки поверхность металла окисляется, и пленка окислов препятствует его сварке. Чтобы сварка происходила, надо очень точно выдерживать температуру и удалять окислы с поверхности стали. Способы удаления окислов, температура сварки, скорость ковки, порядок соединения полос с различным содержанием углерода и составляли, очевидно, главные секреты мастеров, делавших оружие из сварочного булата.

Недаром в имеющихся описаниях изготовления амизгинского сварочного Дамаска обычно говорится, что, когда наступала пора сваривать пластины, мастер выгонял всех из кузницы, тщательно оберегая тайну порядка соединения пластин и способа их сварки. Если же мастер допускал посторонних, то применял такие приемы, которые отвлекали любопытных: совершал над полосой самые необыкновенные ритуалы, например, посыпал полосу пеплом заживо сожженного животного или другими неведомыми опилками и порошками. Между тем главный предмет тайны составляли, по всей вероятности, порошки, которые применялись для сварки в качестве флюсов.

Теперь совершенно понятно, что это были флюсы, которые, с одной стороны, имели достаточно низкую температуру плавления, были жидкотекучи и легко выдавливались под молотом, а с другой — быстро растворяли окислы железа, обнажая чистую поверхность металла, необходимую для сварки. Мастера использовали разные флюсующие порошки, но каждый свято хранил в секрете состав «камней», им применяемый. Поэтому, возможно, и в рецепте Элиазарошвили нет самого главного — состава флюса для сварки полос. Мастер подробнейшим образом рассказывает о порядке сварки полос, а флюс упоминает между прочим, называет его песком, не открывая секрета его состава и способа приготовления.

В Западной Европе до XV–XVI веков не знали о существовании литого булата. Поэтому возникающие здесь центры по изготовлению холодного оружия старались использовать секреты сварочного булата. Так, пример, испанские оружейники заимствовали приемы производства дамасской стали у арабов, живших на Пиренейском полуострове. В Толедо, который стал одним центров производства холодного оружия, впоследствии делали высококачественные клинки из обычной стали. Чтобы рекламировать их высокое качество, на поверхности клинка литографическим способом наносили дамасский узор. Такие клинки специалисты называют «ложными булатами».

Особенно широко развернулось производство подделок под булат в XVIII–XIX веках. В это время в Европе научились производить высокоуглеродистую литую сталь, и западноевропейские мастера, оставив попытки раскрыть секреты производства сварочного булата, начали изготовлять из нее довольно хорошее холодное оружие. В Италии (Милан), в Испании (Толедо), в Германии (Золинген), во Франции и Бельгии (Льеж), даже в Англии стали широко производить «ложный булат».

«Ложные булаты», особенно золингеновские и толедские, приобрели известность благодаря высокой степени полировки и красивым узорам, которые наносились на клинки различными методами. Ремесленники, рисующие декоративные узоры на металле, назывались «дамаскировщиками», а клинки «ложного булата» — «дамаскированными». Многие «дамаскированные» клинки были не очень высокого качества, поскольку они изготовлялись из обычной шведской или английской углеродистой стали. Поверхность металла полировали, тщательно очищали от грязи и покрывали раствором специального состава в терпентиновом масле. Узоры булата выводили кистью или резцом, а потом протравливали рисунок соляной кислотой. Особенно преуспевали мастеровые из немецкого городка Клименталя: они получали узоры на клинках не только описанным способом, но часто его просто гравировали.

Сходство рисунков на литом булате, сварочном булате и «дамаскированной» стали нередко приводило ко всяким недоразумениям. В частности, описание личного оружия Вильгельма I, Бисмарка и Наполеона сделано таким образом, что совершенно непонятно — то ли оно изготовлено из сварочного булата, то ли из «дамаскированной» стали.

В Новочеркасске в музее истории донского казачества экспонируется сабля атамана М. И. Платова. Сабля сделана в 1814 году из лучшей английской стали в честь победы союзников в войне с Наполеоном Бонапартом. Сабля еще до Октябрьской революции была передана в музей родственниками Платова; но во время гражданской войны была украдена белогвардейцами и вывезена в Чехословакию, откуда в 1946 году со многими экспонатами старинного оружия возвращена на родину.

На клинке сабли надпись, свидетельствующая о том, что Лондонский городской совет, заседавший 8 июня 1814 г., единогласно решает: «Сабля стоимостью 200 гиней преподносится атаману графу Платову в знак высокого уважения, которое совет питает к непревзойденному мастерству, блестящим талантам и неустрашимому мужеству, проявленному им во время длительных конфликтов, в которых он принимал участие для обеспечения свободы, мира и счастья Европы».

Есть сведения, что аналогичные сабли были преподнесены русскому полководцу М. Б. Барклаю-де-Толли и командующим союзными войсками Артуру Уэлсли Веллингтону и Герберту Лебрехту Блюхеру. Несмотря на высокую стоимость, сабля представляет собой всего лишь неплохой образец «дамаскированной» стали. На ее поверхности выгравирован рисунок, похожий на булатный узор. Подобных образцов в музеях можно найти немало, гораздо больше, чем настоящих сварочных булатов.

В нашей стране многие секреты сварочного булата стали известны благодаря работам грузинского ученого-этнографа К. К. Чолокашвили, который расшифровал ряд способов его производства. Найденный рецепт изготовления грузинского булата был им передан в Институт металлургии Академии наук Грузинской ССР, где был тщательно изучен. В результате в одном из цехов Руставского металлургического завода под руководством академика АН Грузинской ССР Ф. Тавадзе в современных условиях были получены опытные образцы сварочного булата, достаточно хорошо повторяющие узоры и свойства музейных экспонатов.

Как мы уже неоднократно замечали, в сварочном булате чередуются участки пластичного мягкого (низкоуглеродистого) железа и сравнительно твердой (углеродистой) стали — такие клинки обладали гораздо более высокой упругостью и вязкостью по сравнению с клинками из обычной углеродистой стали. А вот почему именно сварочный булат отличался высокой прочностью и дамасские сабли были значительно тверже и крепче других стальных сабель, долгое время оставалось загадкой. Лишь современная наука о металлах смогла это объяснить. Но прежде чем привести это объяснение, сделаем небольшую экскурсию в физику металлов.

В 1784 году монах Р. Гаюи выдвинул гипотезу, что кристаллы состоят из совершенно одинаковых «кирпичиков» постоянной формы.

Через 130 лет с помощью рентгеноструктурного анализа было выяснено, что металлы имеют такое же кристаллическое строение, как и минералы. Атомы металлов располагаются в пространстве определенным образом, образуя кристаллическую решетку. Кристаллическая решетка складывается из элементарных кристаллических ячеек. Кристаллической ячейкой удобно изображать расположение атомов в кристалле. Например, в кубической объемно-центрированной решетке 8 атомов расположены в каждой из вершин куба и один — на пересечении его пространственных диагоналей. В идеальной кристаллической решетке все узлы заполнены атомами, вернее, ионами, а в междоузлиях расположен только электронный газ.

Прочность металлов определяется их атомно-кристаллической структурой. В 1926 году выдающийся советский физик Я. И. Френкель подсчитал, что прочность реальных металлов во много раз меньше теоретической. В чем же дело? Физики немало лет ломали голову над этим вопросом. Оказалось, что реальные металлические изделия состоят из большого числа кристаллов, которые имеют разную ориентацию кристаллической решетки, В таком поликристаллическом агрегате кристаллы принимают неправильную форму — их называют зернами или кристаллитами. Кусок металла, представляющий собой один кристалл, называют монокристаллом.

В отличие от строения монокристалла строение кристаллитов несовершенно, в частности из-за наличия незанятых мест в узлах кристаллической решетки — атомных «дырок», называемых вакансиями. Недостатком кристаллитов являются и дислокации. Дислокацией, буквально — смещением, в геологии называют нарушение первоначального залегания пластов земной коры, в результате которых образуется складка или сдвиг. В кристаллической решетке дислокация — это также смещение или сдвиг, приводящий к образованию лишнего ряда атомов. Дислокация образует в кристаллической решетке «лишнюю» неполную плоскость или полуплоскость, которая получила название экстраплоскости.

Многочисленные экстраплоскости не проходят через все сечение кристалла, они обрываются внутри него. Экстраплоскость образует линейный дефект решетки — краевую дислокацию. Краевая дислокация может простираться в длину на многие тысячи ячеек решетки, может быть прямой, а может, как нитка, выгибаться в ту или другую сторону. В пределе она может закрутиться в спираль, образуя винтовую дислокацию. Вокруг дислокации возникает зона упругого искажения решетки, вызванная отталкиванием дислоцированных (внедренных в междоузлия) атомов экстраплоскости.

Помните, дислокация — это «складка»? Теперь представьте себе, что нужно передвинуть по полу ковер. Тащить его за край довольно тяжело. Сделайте на ковре складку, и вы значительно облегчите его передвижение. Если ковер передвигать по полу постепенно, по мере волнообразного передвижения складки, то для его движения потребуется совсем немного усилий. В металле дислокации играют роль примерно таких же «складок». Вследствие искажения решетки в районе дислокации последняя под действием небольших напряжений легко смещается, и дислоцированные атомы занимают положенное им место в узлах кристаллической решетки. Но вслед за ними смещается соседняя плоскость атомов, занимая место дислоцированных, то есть превращаясь в экстраплоскость и вновь образуя краевую дислокацию.

Что же заставляет дислокацию перемещаться? Оказывается, ее «толкают» атомы, расположенные непосредственно за ней. У них в результате искажения решетки появляется избыточная энергия, и чтобы избавиться от нее и занять новое стабильное положение, они сталкивают дислокацию на новое место. Поскольку дислокация испытывает давление с обеих сторон, суммарное воздействие на нее равно нулю. Поэтому «толкачи» начинают работать лишь тогда, когда они сами испытывают давление от внешних сил.

Таким образом, дислокации могут сравнительно легко перемещаться под действием небольших напряжений. Это значит, что реальные металлы и сплавы деформируются постепенно за счет небольших смещений атомных слоев в области дислокации. Говорят, что движение дислокации напоминает движение гусеницы. При движении лишь у ограниченного количества атомов нарушаются связи.

Механизм деформации идеального кристалла состоит в сдвиге одних атомных плоскостей относительно других. Для такого сдвига требуются значительные усилия — этим и объясняется высокая теоретическая прочность монокристаллов по сравнению с поликристаллами реальных металлов и сплавов.

Пока под влиянием приложенной к металлу силы движутся дислокации, сопротивление металла деформации невелико. Раз так, то и прочность металла небольшая. А если движение дислокации затруднено, если поставленный им заслон вообще мешает им перемещаться? Скажется ли это на прочности металла? Да, конечно, металл в этом случае будет тяжелее поддаваться деформации, и прочность его возрастет. Следовательно, для повышении прочности металла необходимо либо устранить дислокации вообще, либо повысить сопротивление их перемещению.

При деформации дислокации движутся подобно нитке — они способны изгибаться, цепляться за препятствия, образовывать клубки и даже уничтожать друг друга. В клубках плотность дислокации достигает значительной величины, им становится очень трудно перемещаться. Значит, образование клубков дислокации приводит к упрочнению металла или сплава.

Но где взять ту преграду, которая остановит движение дислокации? Оказывается, такое препятствие можно найти, и даже не одно. Существует несколько способов торможения дислокации. Один из них — уменьшение размеров зерен. Границы зерна являются препятствиями для перемещения дислокации. Добавление в кристаллическую решетку атомов других элементов также приводит к торможению дислокации. Чужеродные атомы окружают дефекты, блокируют их, не дают возможности дислокациям перемещаться. Теперь хорошо известно, что легированне стали хромом, вольфрамом, марганцем, ванадием и другими легирующими элементами значительно повышает ее прочность. Прочность легированной стали намного выше прочности булата.

Препятствием для перемещения дислокации являются также любые искажения кристаллической решетки и «инородные» включения, соизмеримые с кристаллическими ячейками. В качестве таких упрочнителем применяют высокодисперсные карбиды, нитриды, окислы, интерметаллиды. Стали и сплавы, изготовленные таким образом, обладают чрезвычайно высокой прочностью. Самый простой способ упрочнения металла — это пластическая деформация. С увеличением степени деформации растет количество дислокации и уменьшается их подвижность. Это приводит к увеличению плотности дислокации.

Итак, прочность металла повышается в двух случаях: когда в кристаллической решетке совершенно нет дефектов или когда плотность дислокации достаточно большая. Конечно, увеличение плотности дислокации ведет к упрочнению металла до определенного предела. При слишком большой плотности дислокации образуются микроскопические трещины и металл разрушается.

Так вот, сварочный булат отличался высокой прочностью, значительно превышающей прочность стали такого же состава, потому что степень деформации при сварке стальных полос или проволоки с различным содержанием углерода была колоссальной. Не так давно металловеды сделали рентгеноструктурный анализ сварочного булата. Рентгенограммы показали, что из кристаллов металла выпали чуть ли не целые группы атомов — так велика у него оказалась плотность дислокации. Таким образом, древние кузнецы эмпирически нашли способ приготовления очень прочного оружия. И не случайно сварочный булат (дамасская сталь) ценился не только за свои красивые цветные узоры.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

tech.wikireading.ru

Старинное холодное оружие и доспехи Индии (42 фото)

Многие сотни лет европейцы считали главными ценностями Индии драгоценные камни. Но на самом деле ее главным богатством всегда было железо. Индийскую сталь высоко ценили еще во времена Александра Македонского и использовали для производства самого высококачественного и дорогого оружия.

Знаменитыми центрами оружейного производства на средневековом Востоке были Бухара и Дамаск, но… металл для него они получали из Индии. Именно древние индусы овладели секретом производства булатной стали, известной в Европе под названием дамасской. А еще они сумели приручить и использовать в битвах слонов, причем точно так же, как и своих коней, обряжали их в доспехи из кольчуги и металлических пластин!

В Индии вырабатывалось нескольких сортов стали различного качества. Сталь шла на производство разнообразных видов вооружения, которое затем вывозилось не только на рынки Востока, но и в Европу. Многие виды оружия были присущи только этой стране и кроме нее нигде больше не применялись. Если же их и покупали, то рассматривали как диковинку.

Весьма опасной в умелых руках была чакра – плоский метательный диск, применявшийся в Индии вплоть до середины XIX века. Наружный край диска был острый как бритва, а края его внутреннего отверстия – тупые. При метании чакру усиленно раскручивали вокруг указательного пальца и со всего размаха бросали в цель. После этого чакра летела с такой силой, что на расстоянии 20–30 м могла перерубить ствол зеленого бамбука толщиной в 2 см. Воины-сикхи носили чакры на своих тюрбанах сразу по несколько штук, что ко всему прочему защищало их сверху от сабельного удара. Булатные чакры нередко украшали золотой насечкой и делали на них надписи религиозного содержания.

Помимо обычных кинжалов индусы очень широко применяли катар – кинжал с рукояткой, перпендикулярной его продольной оси. Сверху и снизу у нее располагались две параллельные пластины, обеспечивающие правильное положение оружия и одновременно защищающие руку от чужого удара. Иногда применяли и третью широкую пластину, которая прикрывала тыл кисти. Рукоятку держали в кулаке, и клинок был как бы продолжением руки, так что удар здесь направлялся более крепкими мышцами предплечья, а не запястья. Получалось, что клинок являлся продолжением самой руки, благодаря чему им можно было наносить удары из различных положений, не только стоя, но даже лежа ничком. Катары имели и два, и три клинка (последние могли торчать в разные стороны!), иметь клинки раздвижные и кривые – на любой вкус!

Маду. Весьма оригинальным оружием была пара рогов антилопы, имевших стальные наконечники и соединенных на одной рукоятке вместе с гардой для защиты руки, остриями в разные стороны.

Непал являлся родиной специфического по форме ножа кукри. Первоначально он использовался, чтобы прорубать себе дорогу в джунглях, но затем попал в арсенал непальских воинов-гуркхов.

Неподалеку от Индии, на острове Ява родился другой оригинальный клинок – крис. Полагают, что первые крисы были сделаны на Яве легендарным воином по имени Хуан Туаха еще в XIV веке. Позднее, когда на Яву вторглись мусульмане и начали упорно насаждать там ислам, они также познакомились с этим оружием. Оценив по достоинству эти необычные кинжалы, захватчики начали сами использовать их.

Клинки первых крисов были короткими (15–25 см), прямыми и тонкими, и целиком изготовлялись из метеоритного железа. В дальнейшем их несколько удлинили и сделали волнистыми (пламевидными), что облегчало проникновение оружия между костями и сухожилиями. Количество волн варьировалось (от 3 до 25), но всегда было нечетным. Каждый набор извилин имел свое значение, например, три волны подразумевали огонь, пять ассоциировались с пятью стихиями, а отсутствие изгибов выражало идею единства и концентрации духовной энергии.

Клинок, изготовленный из сплава железа и метеоритного никеля, состоял из нескольких многократно прокованных слоев стали. Особую ценность оружию придавал муароподобный узор на его поверхности (памор), образованный при обработке изделия растительными кислотами, так что зерна устойчивого никеля четко выделялись на фоне глубоко протравленного железа.

Обоюдоострый клинок имел возле гарды (ганджа) резкое ассиметричное расширение, часто украшаемое прорезным орнаментом или же узорной насечкой. Рукоять криса делалась из дерева, рога, слоновой кости, серебра или золота и была резной, с более или менее резким изгибом у торца. Характерной особенностью криса было то, что рукоять у него не фиксировалась и легко поворачивалась на хвостовике.

При захвате оружия изгиб рукояти размещался на мизинечной стороне ладони, а верхняя часть гарды закрывала корень указательного пальца, кончик которого вместе с кончиком большого пальца сжимал основание клинка возле нижней части ганджы. Тактика применения криса подразумевала быстрый укол и вытягивание. Что касается «отравленных» крисов, то их подготавливали весьма просто. Брали сушеные семена дурмана, опиум, ртуть и белый мышьяк, тщательно все перемешивали и толкли в ступке, после чего лезвие покрывали этим составом.

Постепенно длина криса стала достигать 100 см, так что по сути дела это уже был не кинжал, а меч. Всего же в Юго-Восточной Азии вплоть до настоящего времени насчитывается более 100 разновидностей этого вида оружия.

Кора, Кхора или Хора — тяжелый ударный меч из Непала и северной Индии, используемый как в боевых, так и в ритуальных целях.Боевые и ритуальные кора очень похожи, только жертвенный меч шире и тяжелее. Он имеет очень тяжёлое расширенное навершие, так как должен добавлять вес лезвию и обезглавливать приносимого в жертву животного одним ударом. Клинок кора имеет характерный профиль «утиной лапки», тонкий возле рукояти, с расширяющимся к острию клинком со слегка изогнутым лезвием. Массивный клинок имеет изогнутую форму, заточенную на внутренней стороне. Иногда применяется дол в виде широкого желоба, расположенного по всей длине клинка и заменяющий ребро. Наличие нескольких граней позволяет наносить удары разными частями меча. Общая длина меча 60-65 см, длина клинка 50 см. Гарда кольцеобразная, делается из металла и имеет форму диска. Часто гарда ставится как со стороны клинка, так и со стороны навершия, и защищает руку с обеих сторон.

Кора обычно украшены символом глаза или другой буддийской символикой, которая размещается на каждой стороне лезвия. Ножны из натуральной кожи. Существуют два типа ножен для кора: ножны, приспособленные к форме меча, расстёгивающиеся посредством пуговиц, расположенных по всей длине ножен. В другом варианте ножны большого размера выглядят как футляр для переноски. Существует модель кора с более длинным и лёгким лезвием.

Меч путтах бемох

Двуручный меч или шпага с длинным узким прямым клинком и двумя рукоятями, разделенными гардами в форме крестовин или чашек. Впервые упоминается в трактатак XVI века «Ниханг-нама» и «Нуджум ал-Улум». Сохранилось несколько экземпляров подобных мечей. Один из них имеет общую длину 165 см и длину клинка — 118 см. Рукоять разделена на две части, каждая из которых снабжена чашевидной гардой. Клинок достаточно узкий, схож с клинком шпаги.

Есть мнение, что эти мечи возникли в XVI веке, возможно, под влиянием немецких цвайхандеров, а позднее были вытеснены оружием кханда. Однако,мел путтах бемох имеет важное отличие от европейских двуручников — узкий и сравнительно лёгкий клинок, что было не столь эффективно для нанесения рубящих ударов.

В целом холодное оружие Индии и близко расположенных к ней земель было исключительно разнообразным. Как и у многих других народов Евразии, национальным оружием индусов являлся прямой меч – ханда. Но они же использовали и свои собственные типы сабель, отличавшиеся относительно небольшой кривизной широкого лезвия, начинавшейся от самого основания клинка. Прекрасные мастера ковки, индусы могли делать клинки, у которых на лезвии была прорезь, причем в нее вставлялись жемчужины, которые свободно в ней перекатывались и при этом не выпадали! Можно представить себе то впечатление, которое производили они, перекатываясь в прорези, на практически черном клинке из индийского булата. Не менее богаты и вычурны были рукоятки индийских сабель. Причем в отличие от турецких и персидских они имели чашеподобную гарду для защиты руки. Интересно, что наличие гарды было характерно и для других видов индийского оружия, включая даже такие традиционные, как булава и шестопер.