Амфотерные соединения и их свойства

Поиск ЛекцийАвтор статьи — Саид Лутфуллин

Химия – это всегда единство противоположностей.

Рассмотрим элементы периодической системы, соединения которых проявляют амфотерные (противоположные) свойства.

· Некоторые элементы, например, соединения К (K2O — оксид, KOH — гидроксид) проявляют основные свойства.

Основные свойства — взаимодействие с кислотными оксидами и кислотами.

Почти все металлы, проявляющие степени окисления +1 и +2) образуют основные оксиды и гидроксиды.

· Некоторые элементы (все неметаллы и d-элементы со степенями окисления +5 и +6) образуют кислотныесоединения.

Кислотные соединения – это оксиды и соответствующие кислородсодержащие кислоты, они взаимодействуют с основными оксидами и основаниями, образуя соли

А есть элементы, образующие такие оксиды и гидроксиды, которые проявляют и кислотные и основные свойства, то есть являются амфотерными соединениями.

Большинство амфотерных оксидов и гидроксидов — твердые (или гелеобразные) вещества, мало- или нерастворимые в воде.

Какие элементы образуют амфотерные соединения?

Есть правило, немного условное, но зато вполне практичное:

· Элементы лежат на условно проведенной диагонали Be — At: самые часто встречающиеся в школьной программе — это Be и Al

· Амфотерные гидроксиды и оксиды образуются металлами — d-элементами в средней степени окисления, например

Cr2O3, Cr(OH)3; Fe2O3, Fe(OH)3

· И три исключения: металлы Zn, Pb, Sn образуют следующие соединения, и амфотерные соединения .Наиболее часто встречающиеся амфотерные оксиды (и соответствующие им гидроксиды):

ZnO, Zn(OH)2, BeO, Be(OH)2, PbO, Pb(OH)2, SnO, Sn(OH)2, Al2O3, Al(OH)3, Fe2O3, Fe(OH)3, Cr2O3, Cr(OH)3

Свойства амфотерных соединений запомнить не сложно: они взаимодействуют с кислотами и щелочами.

с взаимодействием с кислотами все просто, в этих реакциях амфотерные соединения ведут себя как основные:

Оксиды:

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

BeO + HNO3 → Be(NO

Точно так же реагируют гидроксиды:

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Pb(OH)2 + 2HCl → PbCl2 + 2H2O

· С взаимодействием со щелочами немного сложнее. В этих реакциях амфотерные соединения ведут себя как кислоты, и продукты реакции могут быть различными, все зависит от условий.

Или реакция происходит в растворе, или реагирующие вещества берутся твердые и сплавляются.

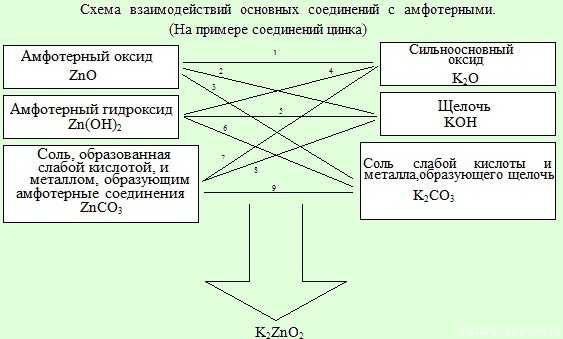

· Взаимодействие основных соединений с амфотерными при сплавлении.

Разберем на примере гидроксида цинка. Как уже говорилось ранее, амфотерные соединения взаимодействуя с основными, ведут себя как кислоты. Вот и запишем гидроксид цинка Zn(OH)2 как кислоту. У кислоты водород спереди, вынесем его:H2ZnO2. И реакция щелочи с гидроксидом будет протекать как будто он – кислота. «Кислотный остаток» ZnO 22- двухвалентный:

2KOH(тв.) + H2ZnO2(тв.) (t,сплавление)→ K2ZnO2 + 2H2O

Полученное вещество K2ZnO2 называется метацинкат калия (или просто цинкат калия). Это вещество – соль калия и гипотетической «цинковой кислоты» H2ZnO2 (солями такие соединения называть не совсем правильно, но для собственного удобства мы про это забудем). Только гидроксид цинка записывать вот так: H2ZnO2 – нехорошо. Пишем как обычно Zn(OH)2, но подразумеваем (для собственного удобства), что это «кислота»:

2KOH(тв.) + Zn(OH)2(тв.) (t,сплавление)→ K2ZnO2 + 2H2O

С гидроксидами, в которых 2 группы ОН, все будет так же как и с цинком:

Be(OH)2(тв.) + 2NaOH

С амфотерными гидроксидами с тремя группами OH (Al(OH)3, Cr(OH)3,Fe(OH)3) немного иначе.

Разберем на примере гидроксида алюминия: Al(OH)3, запишем в виде кислоты: H3AlO3, но в таком виде не оставляем, а выносим оттуда воду:

H3AlO3 – H2O → HAlO2 + H2O.

Вот с этой «кислотой» (HAlO2) мы и работаем:

HAlO2 + KOH → H2O + KAlO2 (метаалюминат калия, или просто алюминат)

Но гидроксид алюминия вот так HAlO2 записывать нельзя, записываем как обычно, но подразумеваем там «кислоту»:

Al(OH)3(тв.) + KOH(тв.)

(t,сплавление)→ 2H2O + KAlO2 (метаалюминат калия)

То же самое и с гидроксидом хрома: Cr(OH)3 → H3CrO3 → HCrO2

Cr(OH)3(тв.) + KOH(тв.) (t,сплавление)→ 2H2O + KCrO2 (метахромат калия,

НО НЕ ХРОМАТ, хроматы – это соли хромовой кислоты).

Те же принципы, что и в названиях обычных «солей», элемент в высшей степени окисления – суффикс АТ, в промежуточной – ИТ.

Эти соединения всегда образуются, когда соприкасаются сильноосновный «мир» (щелочи) и амфотерный (при сплавлении). То есть точно так же как и амфотерные гидроксиды со щелочами будут реагировать и амфотерные оксиды.

Взаимодействия:

1. Амфотерного оксида с сильноосновным оксидом:

ZnO(тв.) + K2O(тв.) (t,сплавление)→ K2ZnO2 (метацинкат калия, или просто цинкат калия)

2. Амфотерного оксида со щелочью:

ZnO(тв.) + 2KOH(тв.) (t,сплавление)→ K2ZnO2 + H2O↑

3. Амфотерного гидроксида с сильноосновным оксидом:

Zn(OH)2(тв.) + K2O(тв.) (t,сплавление)→ K2ZnO2 + H2O↑

4. Амфотерного гидроксида со щелочью:

Zn(OH)2(тв.) + 2KOH(тв.) (t,сплавление)→ K2ZnO2 + 2H2O↑

Запомните, реакции, приведенные выше, протекают при сплавлении.

· Взаимодействие амфотерных соединений со ЩЕЛОЧАМИ (здесь только щелочи) в растворе.

В ЕГЭ это называют «растворением гидроксида алюминия (цинка, бериллия и т.д.) щелочи». Это обусловлено способностью металлов в составе амфотерных гидроксидов в присутствии избытка гидроксид-ионов (в щелочной среде) присоединять к себе эти ионы. Образуется частица с металлом (алюминием, бериллием и т.д.) в центре, который окружен гидроксид-ионами. Эта частица становится отрицательно-заряженной (анионом) за счет гидроксид-ионов, и называться этот ион будет гидроксоалюминат, гидроксоцинкат, гидроксобериллат и т.д..

Запишем сокращенное ионное уравнение этих процессов:

Al(OH)3 + OH— → Al(OH)4—

Образовавшийся ион называется «Тетрагидроксоалюминат-ион». Приставка «тетра-» прибавляется, потому что гидроксид-иона четыре. Тетрагидроксоалюминат-ион имеет заряд -, так как алюминий несет заряд 3+, а четыре гидроксид-иона 4-, в сумме получается -.

При взаимодействии щелочи с амфотерным гидроксидом в растворе образуется соль. Катион которой – это катион щелочи, а анион – это сложный ион, образование которого мы рассмотрели ранее. Анион заключается в квадратные скобки.

Al(OH)3 + KOH → K[Al(OH)4] (тетрагидроксоалюминат калия)

Не забывайте следить, чтобы все индексы были верно проставлены. Следите за зарядами, и имейте в виду, что сумма их должна быть равна нулю.

Кроме амфотерных гидроксидов, со щелочами реагируют амфотерные оксиды. Продукт будет тот же. Только вот если вы запишете реакцию вот так:

Al2O3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

Но эта реакция у вас не уравнивается. Надо добавить воду в левую часть, взаимодейтсиве ведь происходит в растворе, воды там дотаточно, и все уравняется:

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH) 4]

Помимо амфотерных оксидов и гидроксидов, с растворами щелочей взаимодействуют некоторые особо активные металлы, которые образуют амфотерные соединения. А именно это: алюминий, цинк и бериллий. Чтобы уравнялось, слева тоже нужна вода. И, кроме того, главное отличие этих процессов – это выделение водорода:

2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2↑

2Al + 6NaOH + 6H2O → 2Na3[Al(OH)6] + 3H2↑

В таблице ниже приведены наиболее распространенные в ЕГЭ примеры свойства амфотерных соединений:

| Амфотерное вещество | Соль | Название соли | Реакции |

| Al Al2O3 Al(OH)3 | Na[Al(OH)4] | Тетрагидроксоалюминат натрия | Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH) |

| Zn ZnO Zn(OH)2 | K2[Zn(OH)4] | Тетрагидроксоцинкат натрия | Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2[Zn(OH)4] ZnO + 2NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4] Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4]+ H2↑ |

| Be BeO Be(OH)2 | Li2[Be(OH)4] | Тетрагидроксобериллат лития | Be(OH)2 + 2LiOH → Li2[Be(OH)4] BeO + 2LiOH + H2O → Li2[Be(OH)4] Be + 2LiOH + 2H2O → Li2[Be(OH)4]+ H2↑ |

Полученные в этих взаимодействиях соли реагируют с кислотами, образуя две другие соли (соли данной кислоты и двух металлов):

2Na3[Al(OH)6] + 6H2SO4 → 3Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 12H2O

Вот и все! Ничего сложного. Главное не путайте, помните что образуется при сплавлении, что в растворе. Очень часто задания по этому вопросу попадаются в B части.

poisk-ru.ru

Амфотерные органические и неорганические соединения

К амфотерным неорганическим соединениям относят оксиды и гидроксиды следующих металлов – Al, Zn, Be, Cr (в степени окисления +3) и Ti (в степени окисления +4). Амфотерными органическими соединениями являются аминокислоты – NH2–CH(R)-COOH.

Получение амфотерных соединений

Амфотерные оксиды получают путем реакции горения соответствующего металла в кислороде, например:

2Al + 3/2O2 = Al2O3

Амфотерные гидроксиды получают по реакции обмена между щелочью и солью, содержащий «амфотерный» металл:

ZnSO4 + NaOH = Zn(OH)2 + Na2SO4

Если щелочь присутствует в избытке, то есть вероятность получения комплексного соединения:

ZnSO4 + 4NaOHизб = Na2[Zn(OH)4] + Na2SO4

Органические амфотерные соединения – аминокислоты получают путем замещения галогена на аминогруппу в галогензамещенных карбоновых кислотах. В общем виде уравнение реакции будет выглядеть так:

R-CH(Cl)-COOH + NH3 = R-CH(NH3+Cl—) = NH2–CH(R)-COOH

Химические амфотерных соединений

Главным химическим свойством амфотерных соединений является их способность реагировать с кислотами и щелочами:

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + NaOH+ 3H2O= 2Na[Al(OH)4]

Zn(OH)2 + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + 2H2O

Zn(OH)2 + NaOH= Na2[Zn(OH)4]

NH2–CH2-COOH + HCl = Cl[NH3–CH2-COOH]

NH2–CH2-COOH + NaOH= NH2–CH2-COONa + H2O

Специфические свойства амфотерных органических соединений

При растворении аминокислот в воде аминогруппа и карбоксильная группа взаимодействуют друг с другом с образованием соединений, называемых внутренними солями:

NH2–CH2-COOH ↔ +H3N–CH2-COO—

Молекулу внутренней соли называют биполярным ионом.

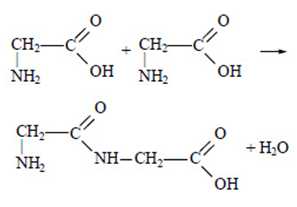

Две молекулы аминокислоты могут взаимодействовать друг с другом. При этом происходит отщепление молекулы воды и образуется продукт, в котором фрагменты молекулы связаны между собой пептидной связью (-CO-NH-). Например:

Также для аминокислот характерны все химические свойства карбоновых кислот (по карбоксильной группе) и аминов (по аминогруппе).

Примеры решения задач

ru.solverbook.com

3.3.2 Амфотерные свойства гидроксидов некоторых элементов.

Амфотерными являются следующие оксиды элементов главных подгрупп: BeO, A12O3, Ga2O3, GeO2, SnO, SnO2, PbO, Sb2O3, РоO2. Амфотерными гидроксидами являются следующие гидроксиды элементов главных подгрупп: Ве(ОН)2, А1(ОН)3, Sc(OH)3, Ga(OH)3, In(OH)3, Sn(OH)2, SnО2·nH2О, Pb(OH)2, PbО2·nH2О.

Основный характер оксидов и гидроксидов элементов одной подгруппы усиливается с возрастанием порядкового номера элемента (при сравнении оксидов и гидроксидов элементов в одной и той же степени окисления). Например, N2O3, Р2O3, As2O3 – кислотные оксиды, Sb2O3 – амфотерный оксид, Bi2O3 – основный оксид.

Рассмотрим амфотерные свойства гидроксидов на примере соединений бериллия и алюминия.

Гидроксид алюминия проявляет амфотерные свойства, реагирует как с основаниями, так и с кислотами и образует два ряда солей:

1) в которых элемент А1 находится в форме катиона;

2А1(ОН)3 + 6НС1 = 2А1С13 + 6Н2O А1(ОН)3 + 3Н+ = А13+ + 3Н2O

В этой реакции А1(ОН)3 выполняет функцию основания, образуя соль, в которой алюминий является катионом А13+;

2) в которых элемент А1 входит в состав аниона (алюминаты).

А1(ОН)3 + NaOH = NaA1O2 + 2Н2O.

В этой реакции А1(ОН)3 выполняет функцию кислоты, образуя соль, в которой алюминий входит в состав аниона AlO2–.

Формулы растворенных алюминатов записывают упрощенно, имея ввиду продукт, образующийся при обезвоживании соли.

В химической литературе можно встретить разные формулы соединений, образующихся при растворении гидроксида алюминия в щёлочи: NaA1О2 (метаалюминат натрия), Na[Al(OH)4] тетрагидроксоалюминат натрия. Эти формулы не противоречат друг другу, так как их различие связано с разной степенью гидратации этих соединений: NaA1О2·2Н2О – это иная запись Na[Al(OH)4]. При растворении А1(ОН)3 в избытке щелочи образуется тетрагидроксоалюминат натрия:

А1(ОН)3 + NaOH = Na[Al(OH)4].

При спекании реагентов – образуется метаалюминат натрия:

1000 ºС

А1(ОН)3 + NaOH ==== NaA1О2 + 2Н2О.

Таким образом, можно говорить, что в водных растворах присутствуют одновременно такие ионы, как [А1(ОН)4] – или [А1(ОН)4(Н2О)2] – (для случая, когда составляется уравнение реакции с учетом гидратной оболочки), а запись A1О2– является упрощенной.

Из-за способности реагировать со щелочами гидроксид алюминия, как правило, не получают действием щелочи на растворы солей алюминия, а используют раствор аммиака:

A12(SО4)3 + 6 NH3·Н2О = 2А1(ОН)3 + 3(NH4)2SО4.

Среди гидроксидов элементов второго периода амфотерные свойства проявляют гидроксид бериллия (сам бериллий проявляет диагональное сходство с алюминием).

С кислотами:

Ве(ОН)2 + 2НС1 = ВеС12 + 2Н2О.

С основаниями:

Ве(ОН)2 + 2NaOH = Na2[Be(OH)4] (тетрагидроксобериллат натрия).

В упрощенном виде (если представить Ве(ОН)2 как кислоту Н2ВеО2)

Ве(ОН)2 + 2NaOH(конц.горяч.) = Na2BeО2 + 2H2О.

бериллат Na

Гидроксиды элементов побочных подгрупп, соответствующие высшим степеням окисления, чаще всего имеют кислотные свойства: например, Мn2О7 – НМnО4; CrО3 – H2CrО4. Для низших оксидов и гидроксидов характерно преобладание основных свойств: СrО – Сr(ОН)2; МnО – Mn(OH)2; FeO – Fe(OH)2. Промежуточные соединения, соответствующие степеням окисления +3 и +4, часто проявляют амфотерные свойства: Сr2О3 – Cr(OH)3; Fe2О3 – Fe(OH)3. Проиллюстрируем эту закономерность на примере соединений хрома (таблица 9).

Таблица 9 – Зависимость характера оксидов и соответствующих им гидроксидов от степени окисления элемента

Характерные степени окисления | Сr+2 | Сr+3 | Сr+6 |

Оксид | СrО | Сr2O3 | СrO3 |

Гидроксид | Сr(ОН)2 | Сr(ОН)3 | Н2СrO4 |

Характер | Основный | Амфотерный | Кислотный |

Взаимодействие с кислотами приводит к образованию соли, в которой элемент хром находится в форме катиона:

2Cr(OH)3 + 3H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 6H2O.

сульфат Cr(III)

Взаимодействие с основаниями приводит к образованию соли, в которой элемент хром входит в состав аниона:

Cr(OH)3 + 3NaOH = Na3[Cr(OH)6] + 3H2О.

гексагидроксохромат (III) Na

Оксид и гидроксид цинка ZnO, Zn(OH)2 – типично амфотерные соединения, Zn(OH)2 легко растворяется в растворах кислот и щелочей.

Взаимодействие с кислотами приводит к образованию соли, в которой элемент цинк находится в форме катиона:

Zn(OH)2 + 2HC1 = ZnCl2 + 2H2O.

Взаимодействие с основаниями приводит к образованию соли, в которой элемент цинк находится в составе аниона. При взаимодействии со щелочами в растворах образуются тетрагидроксоцинкаты, при сплавлении – цинкаты:

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4].

Или при сплавлении:

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2Н2O.

Получают гидроксид цинка аналогично гидроксиду алюминия.

studfiles.net

Урок химии. 8-й класс. Тема: «Амфотерность. Амфотерные соединения»

Разделы: Химия

Цели урока:

-формирование понятия «амфотерность», применение знаний о кислотно-основных свойствах соединений.

Задачи урока:

-обеспечить усвоение свойств амфотерных соединений;

-обобщить сведения о характерных свойствах оксидов, кислот и оснований, подготовиться к выполнению практической работы;

-закрепить навык составления уравнений реакций;

-развивать умение анализировать информацию, выделять причинно-следственные связи;

-совершенствовать умение находить общие черты и различия в составе и свойствах веществ;

-поддерживать уверенность в своих силах;

-воспитывать навыки коллективной работы и внимательное отношение к мнению другого человека.

Тип урока:

Комбинированный урок изучения новых знаний и применения знаний, умений, навыков.

Этапы урока:

I. Организация начала урока.

Учитель: Ребята, сегодня нам предстоит подготовиться к практической работе по характерным свойствам изученных веществ (оксидов, кислот и оснований). Кроме того, мы познакомимся с веществами, которые обладают и кислотными, и основными свойствами, проявляя их в зависимости от того с чем реагируют. Вам предстоит серьёзная индивидуальная и групповая работа, а в качестве помощников мы используем систему цветных символов и схемы, отражающие химические свойства веществ.

В основе системы цветных символов лежит способность человека запоминать понятия и термины, ассоциируя их с цветом (например, название станций метрополитена часто ассоциируется с цветом ветки на схеме).

II. Проверка усвоения предыдущего материала.

Учитель: Для выполнения 1-го задания у вас на столах лежат карточки красного и синего цветов, на каждой карточке формула сложного вещества. Вещества разные, но относятся к одному классу, какому?

Ученики выясняют, что это оксиды (формулы кислотных оксидов стоит написать на красных карточках, а формулы основных оксидов на синих).

Учитель: Работать будем в парах, вам нужно написать уравнения реакций взаимодействия веществ, записанных на карточках, с водой. Каждая мини-группа должна составить 2 уравнения. На доске работать индивидуально будут два ученика, в их задачу входит написать реакцию взаимодействия оксида с водой и составить схему правила такого взаимодействия из отдельных слов. (Ученику, который пишет уравнение с кислотным оксидом предлагается работать красным маркером или мелом, а тому, у кого основный оксид, синим).

По ходу выполнения задания необходимо обсудить:

-состав основных оксидов;

-состав кислотных оксидов;

-результат взаимодействия оксидов с водой;

-какие кислотные и основные оксиды не взаимодействуют с водой;

-состав и правила составления формул оснований и кислот.

На доске должна появиться запись:

После выполнения задания необходимо обсудить:

-какие оксиды мы обозначили красным, а какие синим цветом;

-как на практической работе учащиеся смогут доказать, что полученное вещество является кислотой или основанием;

-что такое индикаторы и как они изменяют цвет.

III. Подготовка учащихся к сознательному усвоению новых знаний.

Учитель: Мы обсудили с вами как можно экспериментально доказать наличие полученной кислоты или щелочи, но сегодня наша работа теоретическая и нам предстоит выполнить 2-е задание. Теперь на развороте доски записаны схемы правил ( в тех же цветовых решениях), а вы постарайтесь подобрать примеры уравнений реакций. Работаем в группах, потом 2 человека выполняют задание у доски.

Эта схема ещё раз напоминает нам правило:

Наиболее типичными для соединений являются реакции взаимодействия с противоположными по свойствам веществами.

Учитель: Не случайно центральная часть доски у нас пока пустует. Там осталось место для особых соединений, их название произошло от греческого слова amphoteros, означающего « и тот и другой». Однокоренным к нему является слово амфибия, давайте вспомним, что оно значит?

IV. Изучение нового материала.

Амфотерность — способность соединений проявлять либо кислотные либо основные свойства, в зависимости от того с чем они реагируют.

Амфотерных соединений довольно много. Из оксидов двойственными свойствами обладают: оксид цинка, оксид алюминия, оксиды меди, оксиды олова, оксиды свинца, оксид железа (III) и др. (На доске можно записать формулы амфотерных оксидов)

Заменим в наших схемах таблички «основный оксид» и «кислотный оксид» на табличку «амфотерный оксид» и получим новые правила. Для выполнения 3-го задания используем схемы, записанные на доске.

3 задание: Зная, что оксид цинка является амфотерным, составьте уравнения реакций его взаимодействия с соляной кислотой и гидроксидом натрия.

Учитель: С водой амфотерные оксиды не реагируют. Однако, сама вода является классическим примером амфотерного оксида, т.к. реагирует и с кислотными, и с основными оксидами.

V. Первичное осмысление знаний.

Учитель:Как же распознать, что соединение является амфотерным?

Амфотерный характер носят оксиды и гидроксиды большинства переходных элементов и многих элементов побочных подгрупп.

Для удобства определения характера соединений некоторые варианты таблицы Д.И.Менделеева снабжены цветными значками, похожими на те, которыми мы сегодня пользовались. Значок синего цвета я подпишу, а вы сами подпишите два других.

Помните, что оксиды и гидроксиды активных металлов всегда основны,

Соединения неметаллов обычно носят кислотный характер.

VI. Закрепление знаний.

Учитель: Ваше 4-е задание самое сложное, но если вы запомнили химические свойства оснований и кислот, то справитесь и с ним.

4-е задание: Запишите уравнения реакций взаимодействия амфотерного гидроксида цинка с кислотой и щелочью. Перед тем как вы начнете самостоятельную работу над этим заданием, я немного помогу.

Давайте вместе составим формулу гидроксида цинка Zn(OH)2. В таком виде мы привыкли записывать основания, но это же вещество можно изобразить и в виде кислоты, достаточно раскрыть скобки и перенести водород на первое место: h3ZnO2 . Такая кислота существует, она называется цинковая, а её соли- цинкаты.

VII. Контроль и самопроверка знаний.

Разбирая 4-е задание, стоит обратить внимание на:

-химические свойства кислот и оснований;

-составление названий солей;

-двоякость свойств амфотерных соединений.

Учащимся, которые быстро справились с заданием можно предложить выполнить задание из учебника после параграфа.

VIII. Обобщение и систематизация знаний.

Учитель: Для того, чтобы помочь себе запомнить правила написания продуктов реакции, существует много различных схем. Я приведу пример для оксидов, а вы попробуйте составить подобные схемы для кислот, оснований и амфотерных гидроксидов.

IX. Информация о домашнем задании, подведение итогов урока.

В качестве домашнего задания предлагается подготовиться к практической работе по теме: «Проведение химических реакций, характеризующих свойства веществ». Для выполнения практической работы можно использовать схемы, составленные на уроке.

xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai

Амфотерные соединения » HimEge.ru

Амфотерные оксиды и гидроксиды, например, соединения цинка, бериллия, алюминия, железа, хрома. проявляют

- Основные свойства при взаимодействии с сильными кислотами:

ZnO+ 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

Zn(OH)2 + 2HCl = ZnCl2 + 2H2O

Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2O

Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O

- Кислотные свойства при взаимодействии со щелочами:

а) Реакции при сплавлении.

Формулу гидроксида цинка записывают в кислотной форме H2ZnO2 (цинковая кислота).

H2ZnO2 + 2NaOH = Na2ZnO2 + 2H2O (цинкат натрия)

ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + H2O

Кислотная форма гидроксида алюминия H3AlO3 (ортоалюминиевая кислота), но она неустойчива, и при нагревании отщепляется вода: H3AlO3 – H2O = HAlO2, получается метаалюминиевая кислота.

По этой причине при сплавлении соединений алюминия со щелочами получаются соли – метаалюминаты:

Al(OH)3 + NaOH = NaAlO2 + 2H2O

Al2O3 + 2NaOH = 2NaAlO2 + H2O

б) Реакции в растворе происходят с образованием комплексных солей:

Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]

ZnO + 2NaOH + 2H2O = Na2[Zn(OH)4] —

тетрагидроксоцинкатнатрия.

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4]

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O = 2Na[Al(OH)4] —

тетрагидроксоалюминат натрия.

При взаимодействии соединений алюминия со щелочами в растворе получаются разные формы комплексных солей:

Na[Al(OH)4] — тетрагидроксоалюминат натрия,

Na3[Al(OH)6] — гексагидроксоалюминат натрия,

Na[Al(OH)4 (H2O)2] — диакватетрагидроксоалюминат натрия.

Форма соли зависит от концентрации щелочи.

Соединения бериллия — ВеО и Ве(ОН)2 — взаимодействуют со щелочами аналогично соединениям цинка, соединения хрома (III) и железа (III) — Cr2O3, Cr(OH)3, Fe2O3, Fe(OH)3 — аналогично соединениям алюминия, но оксиды этих металлов взаимодействуют со щелочами только при сплавлении.

Cr2O3 + NaOH = NaCrO2 + H2O –

метахромит натрия, хромат (III) натрия.

Fe2O3 + 2NaOH = 2NaFeO2 + H2O –

феррит натрия, феррат (III) натрия.

При взаимодействии гидроксидов этих металлов со щелочами в растворе получаются комплексные соли с координационным числом 6.

Гидроксид хрома (III) легко растворяется в щелочах.

Cr(OH)3 + 3NaOH = Na3[Cr(OH)6]

гексагидроксохромат (III) натрия.

Гидроксид железа (III) имеет очень слабые амфотерные свойства, взаимодействует только с горячими концентрированными растворами щелочей:

Fe(OH)3 + 3NaOH = Na3[Fe(OH)6] -гексагидроксоферрат (III) натрия.

Из рассматриваемых металлов с растворами щелочей взаимодействуют только Ве, Zn, Al:

Be + 2NaOH + 2H2O = Na2[Be(OH)4] + H2 —

тетрагидроксобериллатнатрия.

2n + 2NaOH + 2H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2

2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2

Железо и хром с растворами щелочей не реагируют, эти реакции возможны только при сплавлении с твёрдыми щелочами.

При рассмотрении способов разрушения комплексных солей можно выделить несколько случаев:

- При действии избытка сильной кислоты получается две средних соли и вода:

Na[Al(OH)4] + 4HClизб. = NaCl + AlCl3 + H2O

K3[Cr(OH)6] + 6HNO3 изб. = 3KNO3 + Cr(NO3)3 + 6H2O

- При действии недостатка сильной кислоты получается средняя соль активного металла, амфотерный гидроксид и вода:

Na[Al(OH)4] + HClнед. = NaCl + Al(OH)3¯ + H2O

K3[Cr(OH)6] + 3HNO3 нед. = 3KNO3 + Cr(OH)3¯ + 3H2O

- При действии слабой кислоты получается кислая соль активного металла, амфотерный гидроксид и вода:

Na[Al(OH)4] + H2S = NaHS + Al(OH)3¯ + H2O

K3[Cr(OH)6] + 3H2CO3 = 3KHCO3 + Cr(OH)3¯ + 3H2O

- При действии углекислого или сернистого газа получается кислая соль активного металла и амфотерный гидроксид:

Na[Al(OH)4] + CO2 = NaHCO3 + Al(OH)3¯

K3[Cr(OH)6]+ 3SO2 = 3KHSO3 + Cr(OH)3

- При действии солей, образованных сильными кислотами и катионами Fe3+, Al3+ и Cr3+ происходит взаимное усиление

гидролиза, получается два амфотерных гидроксида и соль активного металла:

3Na[Al(OH)4] + FeCl3 = 3Al(OH)3¯ + Fe(OH)3¯ + 3NaCl

K3[Cr(OH)6] + Al(NO3)3 = Al(OH)3¯ + Cr(OH)3¯ + 3KNO3

- При нагревании выделяется вода:

Na[Al(OH)4] = NaAlO2 + 2H2O

K3[Cr(OH)6] = KCrO2 + 2H2O + 2KOH

himege.ru

Амфотерность. Амфотерные соединения. — me-po.ru

Тема: «АМФОТЕРНОСТЬ. АМФОТЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ.»

Урок по технологии «Метод конкретных ситуаций»для 8 класса по химии.

Лицемер он отменный и шут,

Так похоже, что в маске родился,

И с него эту маску сорвут

Только с той, что наложат из гипса.

Э. Севрус.

Цели урока:- изучение новых понятий

— понимание сущности амфотерности и умение ее объяснять.

Задачи урока: — познакомить учащихся с двойственной природой некоторых веществ

(оксидов и гидроксидов) в зависимости от условий реакции

— дать первоначальные понятия о переходных металлах

— продолжить формирование представлений о зависимости свойств веществ

от состава

— способствовать развитию у учащихся умений анализировать и делать

выводы

— воспитывать у учащихся навыки культуры работы в группе

— воспитывать у детей аккуратность при работе с реактивами и приборами.

Оборудование и реактивы: AlCl3, HCl, NaOH, пробирки в штативе. На доске – маска

двуличия.

Особенности урока: парты сгруппированы по 2на 3 команды ( всего 6 парт). За 2 партами

рассаживается группа до 8 человек. На партах – задания для работы

с кейсом, реактивы, листы ватмана, дополнительные материалы для

работы.

1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.

Организуется оформление пространства в классе, инструктаж неподготовленных детей.

Составляется сам кейс -потребность:

В 1814г. Гей Люссак и Луи Тенар исследовали свойства гидроксида алюминия. Опыты показали проявление новых свойств, которые еще не наблюдались у известных веществ. Эти особенные способности гидроксида алюминия ученые назвали амфотерность. Восстановите описанные опыты по заданиям и выясните, что же такое амфотерность.»

ХОД УРОКА.

2. ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.

Беседа по вопросам, которая актуализирует ранее полученные знания:

— На какие группы делятся простые вещества?( металлы и неметаллы записывают на доске в разных сторонах)

— Какие вещества образуются при окислении этих простых веществ?

( оксиды металлов и оксиды неметаллов также записывают вниз после записанных веществ)

— Какие вещества образуются при взаимодействии этих оксидов с водой?

( основания записывают под оксидами металлов, а кислоты записывают под оксидами неметаллов)

— Какие свойства проявляют вещества одного и другого ряда?(основные и кислотные)

— С какими свойствами будут реагировать вещества друг с другом?

(с противоположными).

Но в химии есть вещества с особыми свойствами, которые я обозначила бы пока вот этой двуликой маской. К ним подошли бы слова эпиграфа нашего урока.

Сама ситуация, которую читает обязательно учитель и которая лежит на партах у детей.

3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ.

Работа идет в 3 группах. У каждой группы — свое задание. Это схема кейса с разделением.

Задания 1 группы:

1. Получите гидроксид алюминия сливанием растворов AlCl3иNaOH.

2. Разделите полученный осадок пополам.

3. К половине полученного осадка добавьте соляную кислоту.

4. Запишите уравнение прошедшей реакции крупно на ватмане. При затруднениях используйте справочные материалы.

5. Подпишите снизу формулы гидроксида алюминия, какими свойствами обладает это соединение в данной реакции.

Задания 2 группы:

1. Получите гидроксид алюминия сливанием растворов AlCl3иNaOH.

2. Разделите полученный осадок пополам.

3. К половине полученного осадка добавьте еще NaOH.

4. Запишите уравнение прошедшей реакции крупно на ватмане. При затруднениях используйте справочные материалы.

5. Подпишите снизу формулы гидроксида алюминия, какими свойствами обладает это соединение в данной реакции.

Задания 3 группы:

Используя учебник и дополнительную литературу на столе, запишите определения крупно на ватмане, ответив на вопросы:

- Что такое амфотерность?

- Какие элементы и их соединения могут проявлять амфотерные свойства?

3. Как называются металлы с амфотерными свойствами?

4.Составьте ряд переходного металла.

4.ИТОГОВЫЙ.

1. Учащиеся вывешивают подготовленные ватманы по очередности групп, зачитывают написанное, записывают в тетрадь. Делают вывод, что же за двуликость наблюдается у веществ и от чего она зависит.

2. Выпишите из списка веществ, написанных на доске, вещества с амфотерными

свойствами:

h3O, Al, HCl, ZnO, Fe(OH)3,Ba(OH)2, MgO, CO2, HNO3, Al(OH)3,BeO, P2O5.

me-po.ru

Амфотерные элементы и их соединения

Элементы IVА-группы. Эту группу Периодической системы составляют элементы углерод С, кремний Si, германий Ge, олово Sn и свинец РЬ. Электронная конфигурация внешнего уровня их атомов ns np . В соединениях эти элементы проявляют характерные степени окисления (+11) и (+IV). По электроотрицательности и химическим свойствам элементы С и Si относятся к неметаллам, элементы Ge, Sn и РЬ-к амфотерным элементам, металлические свойства которых возрастают при увеличении порядкового номера и уменьшении степени окисления. [c.146]В периодической системе элементов амфотерные элементы занимают средние места в периодах по диагонали из верхнего левого угла к нижнему правому углу. Типичные элементы, образующие амфотерные соединения бериллий, алюминий, хром, цинк, германий, мышьяк, олово, сурьма, свинец и др. У этих элементов не достроены р-атомные орбитали (табл. 5). Исключение составляет лишь хром, у которого во внешнем слое находятся 3d 4s -электроны хром — переходный металл с хорошо выраженной способностью к комплексообразованию. [c.25]

Таким образом, и в этом случае амфотерные элементы не образуют простых ионов, а лишь комплексные. Однотипные же соединения металлических элементов при этом распадаются на слабо сольватированные простые ионы, например [c.475]

Если амфотерный элемент имеет в соединениях несколько степеней окисления, то амфотерные свойства наиболее ярко проявляются для промежуточной степени окисления. Например, у хрома известны три степени окисления-( +II), ( + 111) и ( + У1). Для Сг » кислотные и основные свойства выражены в равной степени, тогда как у Сг» наблюдается преобладание основных свойств, а у Сг преобладание кислотных свойств [c.99]

Элементы углерод С, кремний Si, германий Ge, олово Sn и свинец РЬ составляют IVA группу Периодической системы Д. И, Менделеева. Общая электронная формула валентного уровня атомов этих элементов ns np . Преобладающие степени окисления элементов в соединениях ( + 11) и ( + 1V), По электроотрицательности элементы С и Si относят к неметаллам. Ge, Sn и РЬ — к амфотерным элементам с возрастающим металлическим характером по мере увеличения порядкового номера. Поэтому в соединениях элементов со степенью окисления (IV) связи ковалентны для свинца (И) и в меньшей степени для олова (И) известны ионные кристаллы. В целом устойчивость степени окисления ( + IV) уменьшается, а устойчивость степени окисления ( + 11) увеличивается от С к РЬ. Соединения свинца (IV) —сильные окислители, соединения остальных элементов в степени окисления (И) — сильные восстановители. [c.202]

Алюминий — типичный амфотерный элемент. В отличие от бора для него типичны не только анионные, но и катионные комплексы. В большинстве соединений атомы алюминия находятся в состоянии и реже 5р -гибридизации. Отсюда для алюминия наиболее характерны координационные числа 6 и 4. [c.524]

В последнее время в промышленности при проведении этерификации используют амфотерные катализаторы — соединения элементов переходной валентности, из которых наибольший интерес представляют производные алюминия, титана и олова, в частности тетрабутоксититан, С тетрабутоксититаном этерификация карбоновых кислот спиртами осуществляется при 170—200 °С до достижении кислотного числа ие более 0,35. Применение этого катализатора позволяет упростить стадии обработки эфира-сырца,, повысить степень конверсии, т. е. снизить расходные нормы на сырье и улучшить качество пластификаторов. [c.338]

Так же ведут себя при расплавлении соединения и других амфотерных элементов, например [c.475]

Если амфотерному элементу в соединениях отвечает несколько степеней окисления, то амфотерность соответствующих оксидов и гидроксидов (а следовательно, и амфотерность самого элемента) будет выражена по-разному. Для низких степеней окисления у гидроксидов и оксидов наблюдается преобладание основных свойств, а у самого элемента—металлических свойств, поэтому он почти всегда входит в состав катионов. Для высоких степеней окисления, напротив, у гидроксидов и оксидов наблюдается преобладание кислотных свойств, а у самого элементанеметаллических свойств, поэтому он почти всегда входит в состав анионов. Так, у оксида и гидроксида марганца (II) доминируют основные свойства, а сам марганец входит в состав катионов типа [Мп (HjO) ] , тогда как у оксида и гидроксида марганца (Vil) доминируют кислотные свойства, а сам марганец входит в состав анионов типа МПО4. Амфотерным гидроксидам с большим преобладанием кислотных свойств приписывают формулы и названия по образцу кислотных гидроксидов, напри- [c.14]

В соответствии со сказанным, расплавленные соединения металлических элементов проявляют высокую, а амфотерных элементов — пониженную электропроводность. [c.569]

Мышьяк реагирует со многими металлами и неметаллами, но только при высокой температуре. В соединениях проявляет валентность —3, +3 и +5. По своему химическому характеру мышьяк — амфотерный элемент он одновременно проявляет слабые металлические и значительные неметаллические свойства. [c.484]

Сам элемент алюминий проявляет в этих соединениях свойства металла и неметалла. Следовательно, алюминий-амфотерный элемент. Подобные свойства имеют также элементы А-групп-Ве, Ga, Ge, Sn, Pb, Sb, Bi, Po и др., a также больщинство элементов Б-групп-Сг, Мп, Fe, Zn, d, Au и др. Например [c.98]

Алюминий, галлий, таллий — амфотерные элементы. Галлий во многом похож на алюминий. Химия таллия от них существенно отличается. Характерной степенью окисления Т1 является +1. Его соединения в основном похожи на элементы I группы. Многие свойства соединений в ряду В—А1—Оа—1п—Т1 изменяются немонотонно за счет явления вторичной периодичности. [c.481]

Таким образом, подразделяя элементы на металлы и неметаллы, всегда следует иметь в виду, по каким свойствам это деление осуществляется по химическим или физическим. Деление на металлы и неметаллы относительно, поскольку существуют так называемые амфотерные элементы, причем амфотерность их проявляется и в физических, и в химических свойствах. При этом следует подчеркнуть, что в данном случае речь идет об амфотерности самих элементов и соответствующих простых веществ, а не об амфотерности их соединений в различных степенях окисления. Амфотерные элементы, как и следует ожидать, группируются вблизи диагональной границы, разделяющей металлы и неметаллы. [c.32]

На первом этапе средствами проблемного обучения раскрывается относительность деления элементов на металлы и неметаллы через доказательство амфотерных свойств соединений некоторых элементов. При получении учащимися гидроксида цинка и исследовании его свойств учитель создает проблемную ситуацию почему возможна амфотерность. Констатируя сходство свойств элементов внутри естественных групп, учитель раскрывает необходимость объяснения причин этого факта. [c.227]

АМФОТЕРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ СОЕДИНЕНИЯ [c.130]

Химические элементы, которые при своем превращении могут давать и кислоты и основания, называются амфотерными элементами, а соединения указанного типа — амфотерными соединениями. С ионной точки зрения соединения (гидроокиси), дающие одновременно и [c.130]

Химики, разрабатывающие новые методы анализа, в нротивоноложность тем, кто работает непосредственно над разделением хлоридов, относятся к ним со смешанным чувством. Летучесть некоторых хлоридов, особенно хлоридов амфотерных элементов, дает возможность анализировать такие элементы, которые не удается определять другими методами. По этой причине хлориды заслуживают глубокого изучения. Но в то же время эти соединения далеко не идеальны в некоторых отношениях. Литература полна сообщений о трудностях, связанных с высокой реакционной способностью галогенидов металлов [10, 11, 55—60, 62]. Так, галогениды легко гидролизуются иод действием атмосферной влаги, в связи с чем необходима особая техника введения пробы например, дозатор необходимо помещать в сухой бокс. Очень важно удалить даже следы влаги из газа-носителя. В колонке нри повышенных температурах галогениды реагируют со многими жидкими неподвижными фазами, что приводит к жестким ограничениям в выборе материалов для набивки колонки. Часто [c.52]

Хотя бор расположен в третьей группе периодической системы, он по своим свойствам наиболее сходен не с другими элементами этой группы, а с элементом четвертой группы — кремнием. В этом проявляется диагональное сходство , уже отмечавшееся при рассмотрении бериллия. Так, бор, подобно кремнию, образует слабые кислоты, не проявляющие амфотерных свойств, тогда как А1(0Н)з — амфотерное основание. Соединения бора и кремния с водородом, в отличие от твердого гидрида алюминия, — летучие вещества, самопроизвольно воспламеняющиеся на воздухе. Как и кремний, бор образует соединения с металлами, многие из которых отличаются большой твердостью и высокими температурами плавления. [c.630]

Химические элементы, которые при своем превращении могут давать и кислоты и основания, называются амфотерными элементами, а соединения указанного типа — амфотерными соединениями. С ионной точки зрения соединения (гидроокиси), дающие одновременно и ионы водорода и ионы гидроксила, называются амфотерными. Например, [c.105]

Поскольку окись и гидрат окиси алюминия являются амфотерными соединениями, алюминий относится к амфотерным элементам. [c.261]

Пр 1сущая бериллию как амфотерному элементу склонность образовывать катион ые и анионные комплексы проявляется и при расплавлении его соединений. Так, расплавленный ВеС12 состоит из ионов ВеС и ВеС1з [c.475]

В своих соединениях золото бывает одно- и трехвалентным. Известны окислы состава AujO — фиолетовый порошок и AujOg— порошок темно-бурого цвета. Первый из них проявляет слабые основные, а второй — слабые амфотерные свойства. Соединения трехвалентного золота сравнительно более устойчивы, чем одновалентного. Однако вообще все соединения этого элемента непрочны при нагревании разлагаются с выделением металлического золота. Это связано с тем, что ионы золота (в особенности Аи » » ) очень энергичные акцепторы электронов. Ион — сильный [c.409]

Элементы азот N, фосфор Р, мышьяк As, сурьма Sb и висмут Bi составляют VA группу Периодической системы. Валентный уровень атомон отвечает электронной форму.ме ns np . Азот—третий по электроотрицательности неметал.1 (ш)сле фтора и кислорода) судя по электроотрицательности, фосфор и мышьяк — неметаллы, сурьма — типичне>1Й амфотерный элемент, а у висмута иреобладгют металлические свойства. Элементы VA группы образуют соединения и степенях окисления от (-III) до (+V), характерные степени окисления ( П1) и ( + V). [c.206]

Для остальных халькогенов в соединениях характерны степени окисления ( + 1УУи ( +VI), а также ( — II). По электроотрицательности О и 8-неметаллы, а 8е, Те и Ро-амфотерные элементы с преобладанием неметаллических (8е и Те) или металлических свойств (Ро). [c.121]

Элементы кислород О, сера 8, селен 8е, теллур Те и полоний Ро составляют У1А-группу Периодической системы Д.И. Менделеева. Групповое название этих элементов — халькогены, хотя кислород часто рассматривают отдельно. Валентный уровень атомов отвечает электронной формуле ир . Кислород — второй по электроотрицательности неметалл (после наиболее электроотрицательного фтора). Его устойчивая степень окисления —П положительная степень окисления у кислорода проявляется только в его соединениях с фтором. Остальные элементы У1А-группы проявляют в соединениях степени окисления -П, IV и -нУ , причём для серы устойчива степень окисления +У1, а для остальных элементов -1-1У. Судя по значениям электроотриц 1тельности, О и 8 — неметаллы, 8е, Те и Ро — амфотерные элементы с преобладанием неметаллических (8е, Те) или металлических свойств(Ро). [c.139]

Элементы азот К, фосфор Р, мышьяк Аз, сурьма 8Ь и висмут В1 составляют УА-группу Периодической системы Д.И. Менделеева. Валентный уровень атомов отвечает электронной формуле пя пр . Азот — третий по электроотрицательности неметалл (после фтора и кислорода) судя по значениям электроотрицательности, фосфор и мышьяк — неметаллы, сур1к1а — типичный амфотерный элемент, а у висмута преобладают металлические свойства. Элементы УА-груп-пы проявляют в соединениях степени окисления от -П1 до +У. [c.152]

Элементы углерод С, кремний 81, германий Се, олово 8п и свинец РЬ составляют 1УА-группу Периодической системы Д.И. Менделеева. Общая электронная формула валентного уровня атомов этих элементов пз пр , преобладающие степени окисления элементов в соединениях — -П и +1У. По электроотрицательности элементы С и 81 относят к неметаллам, а Се, 8п и РЬ — к амфотерным элементам, металлические свойства которых возрастают по мере увеличения порядкового номера. Поэтому в соединениях олова(ТУ) и свинца(1У) химические связи коваленты, для свинца(П) и в меньшей степени для олова(П) известны ионные кристаллы. В ряду элементов от С к РЬ устойчивость степени окисления -ь1У уменьшается, а степени окисления -нП — растет. Соединения свинца(1У) — сильные окислители, соединения остальных элементов в степени окисления -ьП — сильные восстановители. [c.168]

В другом патенте [96] указываются каталитические вещества, включающие окислы или другие соединения соответствующих металлов, содержащих электрон, определяющий валентность, в оболочке, расположенной непосредственно под внешней оболочкой. К этим металлам относятся [97, 98] скандий, титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, циик, иттрий, цирконий, ниобий, молибден, мазурий, рутений, родий, палладий, серебро, кадмий, лантан, гафний, тантал, вольфрам, рений, осмий, иридий, платина, золото, ртуть, актиний, торий и уран. За исключением меди, циика, серебра, кадмия, золота и ртути, все эти элементы относятся к амфотерным и характеризуются наличием незанолнепных двух или трех внешних электронных оболочек. Медь, серебро и золото в состоянии высших валентностей также относятся к амфотерным элементам. [c.387]

Когда переходный элемент находится в степени окисления, равной групповой, он имеет несвязывающую -конфигурацию, или электронную конфигурацию инертного газа. В этом случае полностью применимы правила Фаянса, и элемент с этой степенью окисления можно сравнивать с непереходными элементами. Так, S (III), Y(III) и La(III) образуют правильный ряд с В и А1, в котором основность повышается с увеличением размера атома. При этом наблюдается постепенный переход от неметалла бора через амфотерный элемент алюминий к сильно основному элементу лантану, который энергично реагирует с водой и образует устойчивый карбонат, так же как другие сильно основные элементы, например щелочные металлы. Таким образом, соединения переходного элемента с групповой валентностью напоминают в некоторой степени соответствующие соединения непереходных элементов в той же степени окисления. Папример, сравните [c.241]

chem21.info