Грузовой автомобиль ЯАЗ 200: характеристики

Серийное производство грузовых автомобилей ЯАЗ-200 с двигателями ЯАЗ-204 на Ярославском заводе началось с августа 1947 года в цехе главной сборки на площадях ещё не законченного стройкой инструментально-штампового корпуса (ИШК). Первым начальником сборочного цеха был назначен В.Т. Федоренко. 7 ноября 1947 года, в 30-ю годовщину Великого Октября, колонна первых серийных отечественных грузовых автомобилей с дизельным двигателем ЯАЗ-200 прошла в праздничной колонне трудящихся Ярославля. До конца года труженники цеха собрали 50 автомобилей ЯАЗ-200.

Параллельно с освоением и наращиванием производства ЯАЗ-200 продолжались его испытания, по итогам которых, новый грузовик рекомендовалось применять в основном для большегрузных магистральных перевозок по дорогам с улучшенным покрытием и использовать эти машины в крупных автохозяйствах с высокой культурой обслуживания. Впервые в отечественном автостроении на ЯАЗ-200 была применена пятиступенчатая КПП с синхронизаторами на четырех высших ступенях и ускоряющей передачей (у ЗиС-150 синхронизаторов не было). В системе питания двигателя появился нагнетатель. Новинкой стал тахометр, устанавливаемый на приборной панели.

ЯАЗ-200 имел закрытую трёхместную кабину, с металлическими крышей, капотом, крыльями и облицовкой радиатора. Из-за дефицита тонколистового холоднокатаного металла каркас кабины делали из дерева и обшивали узкими досками — «вагонкой». Для вентиляции кабины ветровые окна сделаны открывающимися. Подвешенные на верхних петлях, они могут откидываться вперёд и при помощи кулисного механизма закрепляться в любом положении. Привод стеклоочистителей — пневматический, от системы пневматического привода тормозов, с возможностью перемещения стеклоочистителей от руки посредством рычажка.

Сиденье водителя — регулируемое. Двери кабины навешены на трёх петлях и стопорятся в закрытом положении двумя фиксаторами на задней стойке дверного проёма. Сами двери выполнены без характерного, для других машин, скоса в передней верхней части, что сказалось на увеличении непросматриваемой зоны с рабочего места водителя. В кабине расположена унифицированная приборная панель с отдельно стоявшими тахометром, воздушным манометром и амперметром правой батареи. Приборы освещаются двумя лампами, расположенными на щитке и помещёнными в защитных кожухах. На полу установлен ножной переключатель дальнего и ближнего света.

Сцепление — однодисковое (ведомый диск диаметром 352 мм), «сухое», с механическим приводом. В качестве нажимной использована центральная коническая пружина. Гаситель крутильных колебаний ведомого диска — с двумя кольцевыми пружинами. Коробка передач — 5-ступенчатая, с синхронизаторами на четырех высших передачах, с прямой четвёртой и повышающей пятой передачами. Шестерни постоянного зацепления вращались на валу на игольчатых подшипниках. Для передачи крутящего момента от КПП к ведущему мосту применены два трубчатых карданных вала с шарнирами на игольчатых подшипниках и с промежуточной опорой.

Задний мост — картер, литой из стали, с запрессованными кожухами полуосей рагруженного типа. Главная передача двухступенчатая (общее передаточное число — 8,21), из пары цилиндрических прямозубых шестерен и пары конических шестерен со спиральными зубьями, что обеспечивало её бесшумную работу. Рабочие тормоза — колодочные, на все колёса, с пневматическим приводом, однопроводной схемы с двумя тормозными кранами, объединёнными в одном агрегате. До 1949 года на ЯАЗ-200 применялась двухпроводная схема управления пневмоприводом рабочих тормозов, в которой использовался тормозной кран (по конструкции напоминавший кран немецкой фирмы Knorr) и клапан-ускоритель.

В связи с этим второй воздушный баллон устанавливался не на левом лонжероне, а на последней поперечине рамы. Ручной (стояночный) тормоз — центральный, барабанного типа, с двумя колодками — наружной и внутренней, с механическим приводом. Тормозной барабан закреплён на заднем конце вторичного вала коробки передач. При торможении автомобиля на стоянке ручным тормозом происходит также торможение прицепа с помощью пневматического привода, так как тормозной кран связан тягой с рычагом ручного тормоза. Подвеска — на четырёх продольных полуэллиптических рессорах.

Передние рессоры установлены в резиновых подушках, зажатых в кронштейнах рамы, задняя подвеска — с дополнительными рессорами (подрессорниками), переднее крепление рессор на пальцах, заднее — на скользящих опорах. Колёса дисковые, штампованные с бортовыми и замочными кольцами. На первых ЯАЗ-200 стояли колёса с двумя небольшими окнами, а на более поздних машинах — с шестью. Шины размером 12,00-20″ поначалу были в дефиците, поэтому на опытных образцах устанавливались такого же размера троллейбусные покрышки с протектором шоссейного типа, а серийные машины позднее снабжали в основном вездеходными шинами с крупными грунтозацепами.

Рулевой механизм — червяк и сектор, без усилителя, передаточное отношение — 21,5, диаметр руля — 550 мм. В системе 12-вольтового электооборудования автомобиля применены две аккумуляторные батареи 6-СТЭ-128 ёмкостью по 128 а/ч с положительным выводом на массу, генератор Г-25 (250 вт), реле-регулятор РР-25 и стартер СТ-25 (7,5 л.с.). Так как последний был расчитан на напряжение 24 В, то для его включения применялся специальный пусковой ножной переключатель ВК-25, запитывавший батареи последовательно. Переднее освещение состояло из двух фар ФГ-1 и двух подфарников. Заднее — из одного двухсекционного фонаря, служившего для обозначения сигнала «стоп» и освещения номерного знака. Указатели поворота отсутствовали.

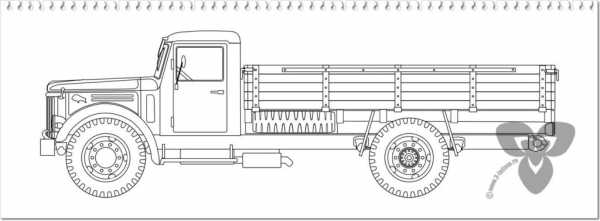

Сзади устанавливались буксирный прибор (фаркоп) с запорным устройством, выводы для пневмо- и электросистем прицепа. В комплект водительского инструмента грузовика ЯАЗ-200 входила ручная таль для подъёма запасного колеса, которое размещалось на откидном кронштейне с левой стороны рамы. Топливный бак, закрепленный на правом лонжероне, вмещал 225 л топлива (у опытных образцов — 150 л). Грузовик имел деревянную платформу с тремя откидными бортами. Боковые борта усилены сверху отбойными брусьями и имеют в середине съёмную стяжную цепь. Внутренние габариты платформы — 4500 х 2480 х 600 мм; объём платформы — 6,7 метров кубических; погрузочная высота — 1390 мм.

©. Фотографии взяты из общедоступных источников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Грузовик МАЗ-200 — Наш сайт

В 1968-м году я должен был пойти в школу, что само по себе меня радовало (впрочем, недолго), но при этом вынужден был покинуть любимую деревню. Грузовой автомобиль МАЗ-200 был одним из тех «больших» автомобилей, которые мне посчастливилось увидеть на новом месте жительства.

В 1968-м году я должен был пойти в школу, что само по себе меня радовало (впрочем, недолго), но при этом вынужден был покинуть любимую деревню. Грузовой автомобиль МАЗ-200 был одним из тех «больших» автомобилей, которые мне посчастливилось увидеть на новом месте жительства.

МАЗ-200 (ранее ЯАЗ-200) произвёл на меня двоякое впечатление, с одной стороны он был большим и мощным, а с другой — очень медлительным. МАЗ перемещался с таким натужным воем, что казалось, он ползёт из последних сил, а кабина его имела какой-то «зверский» вид. Неудивительно, ведь когда он был ещё ЯАЗом, его капот украшала фигурка медведя. Впрочем, именно впечатление медведя он и производил. Вой издавал, однако, четырёхцилиндровый рядный двухтактный дизель ЯАЗ-204А, скопированный с американского GMC 4-71. Дизель имел механический нагнетатель типа Рутс и насос-форсунки (!). При рабочем объёме 4.65 л он выдавал 120 л.с. и через полностью синхронизированную (впервые в истории русского автомобилестроения!) пятиступенчатую КПП и двухступенчатую главную передачу вращал задние колёса. Колёса вызывали у меня особенное восхищение, они имели фантастически прочные диски и шины огромного размера 12.00-20”. Грузовик способен был везти 7 тонн груза в кузове со скоростью до 65 км/ч. Вдобавок он мог тащить прицеп общей массой 9.5 тонн. Скорость при этом почти не падала, а звук двигателя не менялся. «Медведю» было словно всё равно, сколько везти, 7 тонн или 17. Останавливали этого «зверя» барабанные тормоза с пневмоприводом.

У этого автомобиля было довольно много модификаций, в том числе 2 полноприводные, а также очень распространённые — седельный тягач

Технические характеристики

| Тип | бортовой |

| Грузоподъёмность, кг | 7000 |

| Колёсная формула | 4х2 |

| Габариты, мм (Д/Ш/В) | 7620/2650/2430 |

| Масса, кг | 6400 |

| Колёсная база, мм | 4520 |

| Дорожный просвет, мм | 290 |

| Колея, мм (передних/задних колёс) | 1950/1920 |

| Передняя подвеска | зависимая рессорная |

| Задняя подвеска | зависимая рессорная |

| Тормоза | барабанные с пневмоприводом |

| Размер шин | 12.00-20″ |

| Двигатель | Дизельный двухтактный рядный, жидкостного охлаждения ЯМЗ М-204 |

| Количество цилиндров | 4 |

| Рабочий объём, см3 | 4650 |

| Мощность, л.с. | 120 при 2000 об/мин |

| Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |

| Максимальная скорость, км/ч | 65 |

| Расход топлива, л/100 км | 32 |

3-folium.ru

|

К концу 30-х годов модельный ряд грузовых автомобилей

выпускаемых серийно на советских автомобильных заводах успел устареть и

с трудом удовлетворял требования АБТУ РККА. Массово поставляемые в

войска грузовики автомобильных заводов имени Сталина, горьковского и

ярославского вполне справлялись с перевозкой военных грузов при наличии

дорог в любом состоянии, но выступать в качестве средства механизации

пехоты, тягачей артиллерийских систем среднего калибра, специальных

автомобилей технического обслуживания и ремонта бронетанковой и другой

техники, т.е. автомобилей, которые должны были передвигаться и

обеспечивать действия войск вне дорог, они не могли из-за маломощных

карбюраторных двигателей и недостаточно высоких проходимости и

грузоподъемности. Выходом из ситуации, по мнению руководства АБТУ и

Научного автотракторного института (НАТИ , ныне ОАО «НАТИ» г. Москва),

было создание и производство грузового автомобиля грузоподъемностью 6-8

т с дизельным двигателем мощностью 100-110 л.с. Работы по созданию

такого автомобиля начались в 1938 г. на Ярославском государственном

автомобильном заводе № 3 (ЯГАЗ, ныне ОАО «Автодизель — Ярославский

моторный завод»), специализирующимся в то время в проектировании и

производстве большегрузных автомобилей. Однако, отсутствие серийного

автомобильного дизеля, технологические трудности, устаревшее

оборудование предприятия и отсутствие на нем собственного моторного

производства не позволили довести проекты автомобилей до серийного

выпуска. Весной 1940 г. в соответствии с постановлением Совета Народных

Комиссаров СССР (СНК СССР) началась реконструкция ЯГАЗа, в результате

которой завод должен был к весне 1942 г. производить большегрузные

дизельные автомобили в количестве до 10 тыс. единиц в год. Одновременно

с реконструкцией предприятия, в КБ завода начались работы по

проектированию двухосного дизельного автомобиля Я-14 и его трехосного

аналога Я-16. Непосредственное руководство ОКР осуществлял ведущий

конструктор ЯГАЗ В.В. Осепчугов, активное участие в проектировании

автомобиля приняли конструкторы Г.М. Кокин и А.А. Малышев. За основу

проекта было решено принять конструкцию 7-тонного грузового автомобиля,

производящегося на заводах компании General Motors (GM, г. Детройд США)

GMC-803 с дизельным двигателем GMC 4-71 мощностью 110 л.с. Для

комплектации предсерийных автомобилей и машин первой серии в январе 1941

г. по предложению директора Ярославского завода А.А. Никонорова на GM

были заказаны 1500 таких двигателей с элементами трансмиссии. К лету

работы над проектом были близки к завершению, однако начавшаяся война не

позволила перейти к постройке опытного образца. К теме постройки

опытного Я-14 вернулись лишь в конце 1944 г. по требованию руководства

Наркомата среднего машиностроения (НКСМ СССР). В связи с тем, что на

заводе отсутствовала технологическая оснастка и необходимые штампы для

изготовления частей и механизмов нового автомобиля, первый опытный Я-14

изготавливался и собирался фактически вручную. На автомобиле установили

один из двигателей GMC 4-71, заказанных еще в 1941 г. Заводские

испытания ОП-200 (такое обозначение получил опытный Я-14) начались 23

декабря 1944 г., продолжались до середины весны 1945 г. и были признаны

успешными. 19 июня 1945 г. ярославская машина под новым названием

ЯАЗ-200 в числе образцов автомобильной техники других предприятий,

демонстрировалась руководству партии и правительства. Несмотря на

некоторые сомнения в возможности ЯГАЗа (с 1943 г. — Ярославский

автомобильный завод — ЯАЗ) освоить производство дизельных двигателей,

было решено довести до конца реконструкцию завода. Параллельно с

реконструкцией была поставлена задача организовать в кратчайшие сроки

производство автомобилей ЯАЗ-200 и дизельных двигателей к нему.

Двигатель — аналог GMC 4-71 получил обозначение ЯАЗ-204. Проект и

опытный образец ЯАЗ-200 утвержденные к производству требовали

значительных доводочных работ. Организация производства так же

проводилась практически с нулевого цикла, т.к. не была разработана

технологическая документация, не был заготовлен необходимый

инструментарий. Однако, не смотря на все трудности к середине 1946 г.

была изготовлена и испытана в различных условиях и в разных

климатических зонах опытная предсерийная партия новых автомобилей. В

связи с затруднениями возникших на заводе с освоением в производстве

дизеля ЯАЗ-204, машины опытной партии комплектовались двигателями

американского производства GMC 4-71. В проект конструкции автомобиля

были внесены некоторые изменения. Так, из-за дефицита тонкой листовой

стали, было принято решение изготовлять кабину в виде деревянного

каркаса, обшитого вагонкой, которая в свою очередь покрывалась листами

мягкой жести. Испытания 1946 г. были признаны в общем

удовлетворительными. По их итогам отмечались экономичность ЯАЗ-200 и его

неплохие скоростные характеристики. Серийное производство новых

доработанных автомобилей с двигателем ЯАЗ-204 началось на ярославском

заводе в августе 1947 г. До конца того же года с конвейера сошло

полсотни ЯАЗ-200. Над доводкой автомобиля, подготовкой и организацией

его серийного производства работала группа конструкторов и инженеров КБ

и завода под руководством главного конструктора Г.М. Кокина в составе

В.Л. Дмитриева, В.А. Ивлева, В.А. Илларионова, М.Ю. Кане, Д.Н.

Крашенниникова, В.А. Лаврова, А.А. Малышева, Б.В. Обухова, Н.Б.

Степенского, Я.Е. Уринсона, А.И. Хренова, Н.М. Чистова и И.С. Шапиро.

ЯАЗ-200 производился на мощностях ярославского завода по январь 1950 г.

Дело в том, что завод хронически не справлялся с планами выпуска ЯАЗ-200

и дизельных двигателей, потребность в которых возрастала постоянно, в

связи с чем в середине 1949 г. было принято решение заводу основные

усилия сосредоточить на производстве моторов, производство же ЯАЗ-200

передать на Минский автомобильный завод (МАЗ, создан в 1944 г. на

территории и мощностях трофейного предприятия вермахта по ремонту

автобронетанковой техники), где к тому времени заканчивалась

реконструкция. С этой целью на МАЗ был переведен главный конструктор

ЯАЗа Г.М. Кокин с большой группой инженеров. Сборка первых МАЗ-200 (так

стали называть ЯАЗ-200 произведенные на минском заводе) началась на

заводе 10 февраля 1951 г. До конца года на заводе собрали около 25 000

автомобилей. Тактико-технические характеристики

|

|

cris9.armforc.ru

Карьерный самосвал Unit Rig М-200: характеристики

Весной 1976 года на Себергинском угольном разрезе в горной шории начались испытания 180-ти тонного американского самосвала. Построен он был на заводе «Юнит Риг энд». Эксперимент компании в городе Талса, штат Оклахома. Одиннадцать железнодорожных платформ везли в Междуреченск части этой машины. Для сборки ее на Себергинскую автобазу пригнали 40 тонный кран. Четверо водителей, и четверо сварщиков за девять дней собрали грузовик. В 30o мороз сварили воедино детали гигантского кузова, козырек которого возвышается над землей почти на шесть с половиной метров. За сборкой наблюдали специалисты фирмы. А потом целых полтора месяца они занимались наладкой машины. Девятого марта инженер Роджер Гулсби сказал «Окей можно ехать…». Прежде чем приступить к рабочим рейсам на М-200. Шофер первого класса А.Щербаков и трое его сменщиков прошли «обработку» в Заполярном круге.

Там они учились водить грузовик М-100 из семейства «Юнит Риг» — он вдвое меньше того, что прибыл на Себергинскую автобазу. В тот день белая краска на рулевом колесе стерлась до черноты. Тогда беседовали с Щербаковым и механиком В.Даниловым в комфортабельной кабине «оклахомца», которая издали, в сравнении с габаритами грузовика, смотрелась прямо-таки скворечником. К тому дню сибиряки наездили на великане тысячи часов и уже на правах знатоков представляют машину. Она оснащена 12-ти цилиндровым V-образным дизельным двигателем. Его мощность — 2475 л.с. при 900 оборотах в минуту. Топливный бак вмещает 3000 литров, а система охлаждения — 945 литров антифриза. Грузовик снабжен электрической трансмиссией. Дизель «Юнит Рига» вращает генератор постоянного тока. Привод на задние ведущие колеса через электродвигатели мощностью 1100 киловатт. Максимальная скорость — 42 километра в час. Машина была маневренной, легкая в управлении. Ходила по грунтовым дорогам. Расход топлива 152 литра в час.

Из кабины 8-ми кубового экскаватора Ижорского завода видно было крутой склон, по которому осторожно спускался на тормозах «Юнит Риг». Самосвал приближался к забою, и все это время казалось, что в кабине никого нет. И только с близкого расстояния различаешь водителя. «Юнит Риг» подъезжает к площадке возле экскаватора, и сразу представляешь себе аэродром — так мощен шум двигателя и свист турбонаддува. Экскаваторщик М.Попов зачерпнул полный ковш скальной породы и бережно опустил в кузов, потом еще и еще. Некоторые куски — тонны по три. Когда такой камешек падает в кузов, машину слегка покачивает. В кабине самосвала движущегося со 180-ти тонной ношей, испытываешь необычное чувство. Как-никак — высота второго этажа, куда ведут одиннадцать ступеней стального трапа. Дорогу прямо перед машиной не видишь, а угадываешь. Ближайшие метра четыре падают в метровую для обзора зону. Щербаков рассказал такой случай. Загрузившись, он хотел трогать, но заметил поблизости людей. Что-то его насторожило. Не поленился, вылез из кабины на верхнюю палубу, глянул вниз: а там вплотную стоит «Газик».

За рулем после того был — шофер И.Горовой, он вел машину без напряжения, хотя внутренне собран. Поглядывал на приборы. На встречу катили БеЛАЗы — 40-ка тонники. Любопытно что здесь, на угольном разрезе, быстро привыкаешь к исполинским масштабам. Даже, водовоз, который поливал на разрезе «Междуреченском» дороги, чтобы прибить угольную пыль, сделан на базе БеЛАЗа. Но и в этом царстве великанов «Юнит Риг» выделялся размерами. Когда сидишь в его кабине, возникает чувство, что грузовик не катит по дороге — шествует. Назову несколько цифр. Длинна машины — 14,63 метра, ширина — 7,8 метра, высота — 6,45 метра, с поднятым кузовом около 13 метров. Р.Гулсби пил чай из самовара и выглядел заметно более обжившимся, чем в первый раз в начале испытаний. Его стол на Себергинской автобазе был завален технической документацией, чертежами, карандашными заметками. Здесь же толстенный англо-русский словарь.

Мистер Гулсби, как на ваш взгляд проходят испытания? Его спросили. Собеседник улыбнулся: Я бы не пережил этого, если бы они шли плохо. Время от времени я связываюсь по телефону с Талсой. Компания довольна тем, как идут дела здесь, в Междуреченске. Где еще работают 180-ти тонные автомобили вашей фирмы? В Канаде, в Замбии. Они приспособлены для высоких и низких температур. Одним словом, в трудных климатических условиях, как здесь , в Сибири. В Европе и Азии нет пока ни одного 200-тонного грузовика, кроме этого. Здесь, в Сибири, наши машины проложили колею впервые (в США М-200 считается 200-тонником; в «короткой» тонне, принятой там — 908 килограмм). Роджер Гулсби ведал обслуживанием самосвалов «Юнит Риг» в Европе и Африке. Тогда он представляет компанию в СССР, в Междуреченске, и работал не покладая рук. Весной видели его в гараже автобазы рядом с шоферами — он помогал им делать профилактику. Есть ли специфические особенности техники вождения вашего грузовика? Спросили тогда у Гулсби. Все как обычно. Единственное что я советовал вашим шоферам, так это смотреть в оба. Уметь предвидеть характер дороги. Какого вы мнения о квалификации механиков и водителей себергинской автобазы? Приведу такой пример. За все это время мы не сменили ни одной пластины дисковых тормозов. Мой коллега Форд, он обслуживает машины нашей компании в Африке, просто не мог поверить в это. Пример говорит о том, что ваши водители и механики умело эксплуатируют автомобиль. Они настоящие профессионалы. Какое впечатление на вас произвела Сибирь?

Она меня удивила. Совсем не то, что я ожидал. Я предполагал, что здесь климат как в тундре. На самом деле все оказалось не таким. Здешние гористые места напоминают мне окрестности Талсы, только растительность здесь другая, северная. Талса стоит между двух рек — в этом тоже сходство. Нас здесь очень хорошо принимают. Я это ценю, потому что такие отношения помогают делу. И здесь, на автобазе, и в городе люди приветливы. Пока «Юнит Риг» раз за разом совершал рабочие ездки на угольном разрезе, советские эксперты скрупулезно изучали опыт пробной эксплуатации грузовика. В гостинице «Югус» в междуреченске можно встретить специалистов из объединения «БелавтоМАЗ», ученых из института горного дела имени Скочинского, проектировщиков, конструкторов машин. Дадим слово одному из экспертов — старшему научному сотруднику лаборатории карьерного транспорта института имени Скочинского кандидату технических наук В.М.Альтшулеру. — С фирмой «Юнит Риг» подписано соглашение, по которому «Автоэкспорт» уже закупил 85 самосвалов М-200, после того как было выяснено, что пробная эксплуатация подтвердила технические характеристики машины и соответствия автомобиля Сибирским условиям. По существу, здесь, в южном Кузбасе — своеобразный полигон, где мы испытываем технику. Теперь самосвалы М-200 будут эксплуатироваться в суровых районах Южной Якутии. Расчеты показывают, что в подобных условиях эксплуатация супер грузовиков наиболее оправдана со всех точек зрения, и в первую очередь с экономической. Автомобиль М-200 являлся самым большим по грузоподъемности двухосным грузовиком в мире. В своем классе он пока не имел аналога. 180-тонник оснащен шинами размеров 40,00-57 дюймов, их наружный диаметр составляет 3,5 метра.

«Юнит Риг энд эквипмет компании» выдвинулась на рынке большегрузных автомобилей в 60-е годы. Она последовательно выступила начиная с 1963 года серийные модели М-85, М-100, М-120, «Марк-36» и, наконец М-200. Всего компания произвела около 3 тысяч дизель-электрических грузовиков. Для сравнения: другая компания фирма «ВАБКО» построила их около 800. Автомобили М-200 из Талсы известны на перечет: 22 из них работали на угольном карьере Кайзер в Канаде, еще четыре на медно-рудном карьере Лорнекс, тоже в Канаде, восемь перевозят медную руду в Нчанге, в Замбии, и один здесь — в Кузбассе, — чем отличается модель М-200? — продолжает В.М.Альтшулер. — конструкторы оснастили автомобиль локомотивным двигателем, который выпускается на заводах «Дженерал Моторс». Это необычное, оригинальное решение. Ведь до сих пор у теоретиков автомобилестроения считалось аксиомой, что вес двигателя не должен превышать 7% веса машины. Тяжелый дизель «Юнит Рига» не укладывается в это классическое соотношение. Однако можно утверждать, что такое решение было выигрышным.

К слову, экземпляр 180-ти тонника, который компания поставила в СССР, по просьбе советской стороны оснащен более мощным двигателем, чем другие машины этой модели. Запас мощности необходим для работы в условиях Якутии. — после этого разговора в блокноте осталась подчеркнутая запись: «Браво девушки». По свидетельству моего собеседника, в Канаде доверяют водить 180-ти тонные «Юнит Риги» — девушкам. Считается, что в силу присущей им особой женской аккуратности они более бдительно следят за показаниями многочисленных приборов, которые сигнализируют о работе сложных систем и узлов машины. Отмечают, что девушки даже о небольшом колебании в показаниях& прибора непременно дадут знать механику, тогда как водитель — мужчина не придаст ему значения. А ведь это 180-ти тонный гигант! Парадокс? Ничуть: ведь органы управления машиной оснащены усилителями, и водителю вовсе не обязательно быть атлетом.

©. Фотографии взяты из общедоступных источников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!truck-auto.info

Грузовой автомобиль МАЗ 200: характеристики

Серийный грузовой автомобиль МАЗ-200 начинает свою историю с 1950 года, когда с Ярославского автомобильного завода передали всю документацию и техническую оснастку на Минский автомобильный завод. А вот автомобиль ЯАЗ-200 был в свою очередь копирован из американского автомобиля GMC-803 грузоподъемностью 7 тонн, а двигатель которого был копией двигателя GMC-4-71. Автомобиль МАЗ-200 от своего прародителя ЯАЗа отличался толь решеткой радиатора и эмблемой в места медведя зубр. На МАЗ-200 были впервые в советском союзе применены синхронизаторы на всех передачах переднего хода, высшая ускоряющая передача, топливный насос высокого давления, тахометр.

С целью упрощения и удешевления конструкции, а также из-за дефицита в стране тонкого катаного стального листа кабина автомобиля изготавливалась на деревянном каркасе с обшивкой деревянной вагонкой, а поверх неё листами из чёрной жести с окраской в защитный цвет (поставляемые на экспорт машины окрашивались в голубой цвет). В первый же год выпуска на МАЗ была разработана армейская модификация грузовика 4х2, которая имела высокобортный кузов, надставки к бортам, откидные скамейки для перевозки людей и съёмные дуги для установки тента.

Машина имела задний мост с увеличенным передаточным числом, и её максимальная скорость составляла 52 километра в час. В следующем году в серию пошёл седельный тягач МАЗ-200В, предназначенный для буксировки полуприцепов (также производства МАЗ) по дорогам с усовершенствованным покрытием. Шасси под обозначением МАЗ-200Д широко использовалось для установки самых различных кузовов и механизмов: Автоцистерны различного назначения (АЦ-8-200), топливозаправщиков (ТЗ-200), молоковозов (АЦ-525), поливочно-моечных машин (ПМ-9), подъемных кранов (К-51, К-52, К-53), само-загружающихся автомобилей с наклонной платформой для перевозки контейнеров (АПК-6).

Несколько десятков автомобилей было переоборудовано в пожарные машины двух основных типов: автоцистерны со стволами-лафетами либо без них (АЦ-30/205) и авто-лестницы 45-ти и 32-х метровой длины (АМ-32). На рамы грузовиков устанавливались фургоны-рефрижераторы ЧАР-1-200 Черкесского завода холодильного оборудования и военные фургоны «кунги» производства Мытищинского механического завода. На базе МАЗ-200 были разработаны полно-приводные лесовоз МАЗ-501 и армейский грузовик МАЗ-502, а также наиболее распространенная модель семейства — автосамосвал МАЗ-205, который выпускался в количестве, превышающем все остальные модели, вместе взятые.

В 1962 году машина получила новый 4-х тактный 6-ти цилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-236 мощностью 165 лошадиных сил с повышенной экономичностью. Соответственно этому изменились и обозначения моделей: так, бортовой грузовик стал называться МАЗ-200П, а седельный тягач — МАЗ-200М. Ещё один седельный тягач того периода — МАЗ-200Р имел гидро-аппаратуру для управления опрокидыванием кузова самосвального полуприцепа МАЗ-5232В. Автомобили МАЗ-200 эксплуатировались практически во всех уголках СССР и в странах третьего мира. В частности основное списание машин в СССР произошло в середине и в конце 70-х, однако отдельные автохозяйства эксплуатировали проводя не один капитальный ремонт МАЗ-200 и в 80-х.

©. Фотографии взяты из общедоступных источников.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!truck-auto.info

Тема недели № 63 Грузовики и автобусы. МАЗ-200В с полуприцепом МАЗ-5215 (SSM). Строитель коммунизма.

Для песочницы.В «Песочнице» уже были седельники МАЗ-200В. Тов. chortos рассказал об SSM-овском тягаче без шаланды, а тов. vladslav82 представил фотоработы, посвящённые «Автоисторической» связке МАЗ-200В+МАЗ-5215. Закроем тему костромских седельников и посмотрим на SSM-овский тягач с SSM-овской же телегой.

По традиции — пара слов о прототипе. МАЗ-200В — седельный тягач, созданный на базе грузовика МАЗ-200: брутального трудяги-тяжеловоза V-VI пятилеток и последующей семилетки, громко тарахтящего своим двухтактным дизелем по великим стройкам коммунизма, который, кстати, обещали в те времена Советскому народу построить к 1980 году. Ну, не без помощи этих МАЗов, конечно.

Тягач, по-видимому, тарахтел ещё громче, так как в отличие от бортового собрата оснащался ещё более мощным дизелем с парой десятков лишних «лошадок» за счёт других насос-форсунок и уменьшенных тепловых зазоров в поршневой. Седельный тягач имел ещё кое-какие любопытные отличия от бортовой машины, вроде электрооборудования с танковым генератором.

Новинка 1952 года должна была за собой что-то таскать, поэтому в Минске одновременно с тягачом развернули производство и телеги для него. Полуприцеп МАЗ-5215 грузоподъёмностью 12 тонн имел деревянные борта на стальной лонжеронной раме.

МАЗ-200В с полуприцепом МАЗ-5215. Фото с сайта русская-сила.рф

Машина была в СССР довольно-таки распространена. Тягач МАЗ-200В (как и полноприводный аналог МАЗ-501) часто можно встретить в художественных фильмах 50-60 годов: «Берегись автомобиля», «Шумный день», «Застава Ильича», «Леон Гаррос ищет друга», «Королева бензоколонки», «Приключения Кроша». Последние два фильма, кстати, прямо-таки кино-энциклопедии советского автотранспорта тех лет, причём «Королева» — энциклопедия цветная.

Вот в советско-французской кинокартине «Леон Гаррос ищет друга» за автокраном пристроился наши герой МАЗ-200В с полуприцепом МАЗ-5215.

Вот между двумя МАЗ-200В совсем молоденький Патриарх всея кино Никита Сергеич Михалков в «Приключениях Кроша».

А вот кадр из фильма «Королева бензоколонки». Водитель МАЗ-501 подбросил героиню Румянцевой до нового места работы.

Модель костромским, по моему мнению, удалась. Конечно не без мелких огрехов, но ключевое слово — «мелких». А так — довольно точно воспроизводит образ брутального трудяги. Неплохо получился и цвет. Сейчас уже трудно судить о 100% попадании в оттенок «зеленого защитного» тех лет. А именно такого цвета должна быть модель, если мы хотим поставить на полку кусочек нашей истории, а не истории развивающихся стран, куда машины могли поставляться в более веселеньких цветах.

Модель и «герой» эпизода «Королевы бензоколонки»

Суровую защитную окраску оживляет «счастливый» номер автохозяйства.

К модели прилагаются госномера «приклей сам». Простоватые, фантазийные, но хоть такие.

Телега — пластиковая. Ах, да, извините — «металл+пластик», как указывает производитель. Там целая металлическая ось.

В принципе, у полуприцепа всё на месте. Кроме внутренней расшивки (как и у брата-грузовика).

Модель не маленькая. Решиться на покупку сцепки, а не отдельно седельника, можно лишь будучи уверенным в достаточном свободном месте на полке. Или места под бокс, которым по традиции «старшего» костромского бренда модель укомплектована.

Вид сверху на модель телеги не очень выигрышный, из-за «лысых» бортов внутри.

Один. Без ансамбля без телеги.

Седло «рабочее». Качается.

Шкворень полуприцепа вставляется в седло с лёгким «чпоком».

Модель и изображение седельного тягача из «Краткого автомобильного справочника НИИАТ» 1967 года.

Грузовик от «Автоистории» рядом с изделием от SSM выглядит игрушкой.

Хотя шины более дорогого изделия также простоваты как и у «бедного родственника».

Однако, если между грузовиками МАЗ-200 от SSM и «Автоистории» дистанция огромного размера, Автоисторическая сцепка уже мало чем отличается от SSM-овской. По настоящему душу владельцев, купивших ранее «старшую модель», может греть достоверный цвет (что очень много) и бокс (что тоже неплохо). А вот пластиковые дворники у АИстовской модели не так плохи и травлёные SSM-овские ненамного копийнее.

«Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи! За новые победы коммунизма!» (Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.)

Заключительные слова выступления на XXII съезде Коммунистической партии Советского Союза Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева.

• Базовая модель: МАЗ-200

• Предприятие-изготовитель: МАЗ, Минский автомобильный завод

• Годы выпуска: 1951–1965

• Модификация: МАЗ-200В (1952–1966 годы)

• Мощность двигателя: 135 л. с.

• Наибольший допустимый вес полуприцепа с грузом : 16,5 т

• Максимальная скорость: 55 км/ч

• Грузоподъёмность полуприцепа МАЗ-5215: 12 т

• Модель 1/43: SSM SSM7003 МАЗ-200В с полуприцепом МАЗ-5215

aleksey-delfinn.livejournal.com

Грузовые автомобили СССР 1945—1955 годов – ГАЗ-51, ЗИС-150, ЯАЗ-200, МАЗ-200

Заводы Советского автомобилестроения в период 1945—1951 годы освоили четыре базовых модели грузовых автомобилей с бортовыми платформами. Они имели грузоподъемность соответственно 2,5; 4,0; 7,0; и 12,0 т. Первые две могли эксплуатироваться на дорогах любой категории. С полной нагрузкой их масса, приходящаяся на задний мост, не превышала 6 т. Осевая же нагрузка у двух других моделей лежала в пределах 6—10 т, и они предназначались для работы главным образом на магистралях. Среди этих автомобилей самым массовым был ГАЗ-51. Уже перед началом Великой Отечественной войны две трети автомобильного парка СССР составляли машины марки ГАЗ, главным образом грузовики. Первую партию новых автомобилей завод изготовил в декабре 1945 года, а в июне 1946 года развернул их массовый выпуск. Производство ГАЗ-51 и его модернизированного варианта ГАЗ-51 А, очень надежных и долговечных машин, шло 31 год.

ГАЗ-51 для того времени представлял весьма передовую и совершенную конструкцию. Его создатели при относительно небольшом увеличении массы по сравнению с ГАЗ-ММ сумели повысить грузоподъемность более чем в полтора раза и в полтора-два раза удлинить меж ремонтный пробег. Машина обладала немалым запасом прочности и могла эксплуатироваться с большими перегрузками. Новая модель воплотила все последние достижения автомобильной техники: двигатель со сменными вкладышами подшипников, гидравлический привод тормозов, полу центробежное сцепление, автоматическое опережение момента зажигания и вакуум-корректор, гидравлические рычажные амортизаторы в подвеске передних колес, термостат в системе охлаждения, хромированные верхние поршневые кольца, “сухие” гильзы цилиндров.

ГАЗ-51 для того времени представлял весьма передовую и совершенную конструкцию. Его создатели при относительно небольшом увеличении массы по сравнению с ГАЗ-ММ сумели повысить грузоподъемность более чем в полтора раза и в полтора-два раза удлинить меж ремонтный пробег. Машина обладала немалым запасом прочности и могла эксплуатироваться с большими перегрузками. Новая модель воплотила все последние достижения автомобильной техники: двигатель со сменными вкладышами подшипников, гидравлический привод тормозов, полу центробежное сцепление, автоматическое опережение момента зажигания и вакуум-корректор, гидравлические рычажные амортизаторы в подвеске передних колес, термостат в системе охлаждения, хромированные верхние поршневые кольца, “сухие” гильзы цилиндров.

ГАЗ-51 оснащался шестицилиндровым (3485 см3, 70 л.с. при 2800 об/мин) нижнеклапанным двигателем, представлявшим собой дальнейшее развитие двигателя ГАЗ-11. Четырех ступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов. Машина комплектовалась шинами размером 7,50—20″, причем на ГАЗ-51 ранних выпусков стояли колеса с двумя окнами (у более поздних образцов — шесть). При снаряженной массе 2710 кг автомобиль мог перевозить 2500 кг груза и развивать скорость до 70 км/ч. Эксплуатационный расход топлива составлял около 26—27 л на 100 км пути. Габарит ГАЗ-51: длина 5525 мм, ширина — 2200 мм, высота — 21 30 мм; база — 3300 мм; колея колес: передних — 1585 мм, задних — 1650 мм; дорожный просвет — 245 мм. Погрузочная высота платформы — 1200 мм.

За три десятка лет ГАЗ-51 не раз модернизировали. На автомобилях первых выпусков стояла кабина смешанной дерево-металлической конструкции с деревянными подножками. Потом их заменили металлическими. На ранних образцах применялась прямоугольная комбинация приборов (позже — с круглыми циферблатами), отсутствовали фартуки подножек и отопитель. С 1951 года бензобак установили не под кузовом, а в кабине под сиденьем, при этом его емкость уменьшилась со 105 до 90 л. В 1955 году дисковый трансмиссионный тормоз уступил место барабанному, а год спустя стал длиннее и выше кузов, который получил три откидных борта (прежде откидывался только задний). Все эти изменения нашли отражение в индексе модели — ГАЗ-51А. Конструкция автомобиля оказалась столь удачной, что выпуск его по советской технической документации развернули в ПНР (“Люблин-51″), КНДР (“Сынри-58″), и КНР (“Юэцзинь-1 34″).

Собственно ГАЗ-51 послужил базой для многочисленных моделей и модификаций: машины повышенной проходимости ГАЗ-63, автобусов ПАЗ-651 и ПАЗ-653, самосвала ГАЗ-93, седельного тягача ГАЗ-51П и других машин. Наряду с базовой моделью ГАЗ-51 выпускались модификации ГАЗ-51Н (с решетчатым кузовом от ГАЗ-63 с откидными скамьями и дополнительным 105-литровым бензобаком) и ГАЗ-51С (с дополнительным бензобаком). Существовали также грузовые такси ГАЗ-51Т и грузопассажирские такси ГАЗ-51Р, а также экспортная разновидность грузовика с 78-сильным двигателем, шинами увеличенного размера 8,25—20″ и увеличенной до 3000 кг и грузоподъемностью – ГАЗ-51В. До конца 1947 года с конвейров в Горьком сходили параллельно ГАЗ-51 и ГАЗ-ММ. С октября 1947 года производство последних передали на УАЗ, где сначала шла только сборка ГАЗ-ММ, а позднее и собственное производство, которое длилось до 1950 года. В 1948 году на УАЗе была разработана собственная модель грузовика. УАЗ-300 в основном повторял компоновку полуторки, но был оснащен четырехцилиндровым 50-сильным двигателем “Победы”, новой четырехступенчатой коробкой передач. Обтекаемые капот, облицовка радиатора, крылья хорошо гармонировали с цельнометаллической кабиной типа ГАЗ-51. К сожалению, производственные возможности завода не позволяли выпускать эту машину, и УАЗ-300 грузоподъемностью 1,5 т так и остался опытным образцом. Другая послевоенная базовая модель грузовика — ЗИС-150. Она в корне отличалась от ЗИС-5В, который в 1945 и 1946 годах сходил с конвейера. Хотя двигатель сохранял определенную преемственность со своим предшественником по компоновке, базам обработки, некоторым важным размерам, это был новый мотор, и что самое главное, его мощность выросла на 23%. При этом приспособляемость нового двигателя к изменениям внешней нагрузки осталась практически такой же, как у ЗИС-5В.

В 1948 году на УАЗе была разработана собственная модель грузовика. УАЗ-300 в основном повторял компоновку полуторки, но был оснащен четырехцилиндровым 50-сильным двигателем “Победы”, новой четырехступенчатой коробкой передач. Обтекаемые капот, облицовка радиатора, крылья хорошо гармонировали с цельнометаллической кабиной типа ГАЗ-51. К сожалению, производственные возможности завода не позволяли выпускать эту машину, и УАЗ-300 грузоподъемностью 1,5 т так и остался опытным образцом. Другая послевоенная базовая модель грузовика — ЗИС-150. Она в корне отличалась от ЗИС-5В, который в 1945 и 1946 годах сходил с конвейера. Хотя двигатель сохранял определенную преемственность со своим предшественником по компоновке, базам обработки, некоторым важным размерам, это был новый мотор, и что самое главное, его мощность выросла на 23%. При этом приспособляемость нового двигателя к изменениям внешней нагрузки осталась практически такой же, как у ЗИС-5В.

При рабочем объеме 5555 см5 (таком же, как и ЗИС-5В) двигатель нового грузовика развивал мощность 90 л.с. при 2400 об/мин. Реально он мог достигать большей мощности — 95 л.с. при 2800 об/мин, но опыт эксплуатации выявил необходимость ограничения числа оборотов. Необходимость в регуляторе оборотов возникла после ряда аварий при эксплуатации машин ЗИС-150 из первых партий. У довольно длинного карданного вала машины (расстояние между центрами шарниров — 2035 мм) был сравнительно небольшой запас по критическому числу оборотов. При движении автомобиля под гору скорость вращения карданного вала оказывалась порой выше безопасного уровня и происходил обрыв карданного вала. При этом он перебивал трубки магистрали тормозного привода, а поскольку трансмиссионный тормоз располагался за коробкой передач и действовал на карданный вал, то автомобиль оказывалось невозможно остановить.

Ограничитель оборотов предотвращал выход двигателя на опасный (свыше 2400 об/мин) скоростной режим. Важными техническими новшествами явились пятиступенчатая коробка передач с шестернями постоянного зацепления и пневматический привод тормозов. Поскольку ЗИС-150 был рассчитан на перевозку груза 4000 кг и мог буксировать прицеп массой 4500 кг, все узлы и детали его шасси имели соответствующий запас прочности. Масса автомобиля в снаряженном состоянии составляла 3900 кг. Ей отвечали и шины увеличенной (по сравнению с ЗИС-15) грузоподъемности — размером 9,00—20″. Машина развивала скорость до 65 км/ч и расходовала около 38 л бензина на 100 км. Подобно ГАЗ-51, она была рассчитана на бензин с октановым числом 66. Габарит ЗИС-150: длина — 6700 мм, ширина — 2385 мм, высота — 2180 мм; база — 4000 мм; колея колес: передних — 1700 мм, задних — 1740 мм; дорожный просвет — 265 мм. Погрузочная высота платформы — 1 235 мм.

Освоение выпуска ЗИС-150 проходило в две стадии. Сначала с 27 января по 26 апреля 1948 года выпускался самый сложный агрегат — двигатель. Его ставили вместе с новой коробкой передач на шасси ЗИС-5В. Эта переходная модель называлась ЗИС-50. А с 27 апреля завод полностью перешел на новый грузовик. В 1950 году ЗИС-150 подвергся модернизации. Место карбюратора МКЗ-14 восходящего потока заняли новый весьма оригинальной конструкции К-80 (МКЗ-1 6А) с падающим потоком смеси и новый впускной коллектор. В результате возросла на 5 л.с. (до 95 л.с.) мощность и улучшилась на 4—6% экономичность. Одновременно завод отказался от дерево-металлической кабины и перешел на цельнометаллическую. ЗИС-150 не только выпускался у нас в стране, но по советской технической документации — на заводах “Стягул Рошу” (Румыния) и “Цзефань” (Китай). Производство этой модели продолжалось до 1957 года, когда ей на смену пришел ЗИЛ-164.

Что касается ЗИС-5В, то его производство после апреля 1948 года сохранялось на “УралЗИСе”, причем машина постоянно модернизировалась, так что в конечном итоге конструкция всех ее узлов была пересмотрена. С января 1944 года была увеличена до 5,3 степень сжатия, изменена форма впускных каналов, установлен карбюратор МКЗ-6В, введены другие усовершенствования. Мощность двигателя выросла до 76 л.с. при 2400 об/мин, а расход топлива уменьшился на 10—16%. В 1947 году “УралЗИС-5В” стали комплектовать грузовой платформой не с одним, а с тремя откидывающимися бортами. Затем в 1949 году машина получила тормоза всех колес с гидравлическим приводом. На следующий год был усилен редуктор заднего моста, применен новый глушитель взамен упрощенного образца 1942 года, а бензобак перенесен из-под сиденья под кузов, к левому лонжерону рамы.

Год 1950 отмечен целым комплексом усовершенствований, включая откидывающийся держатель запасного колеса, распределитель-прерыватель с центробежно-вакуумным регулятором, усиленные полуоси и т.д. Эти изменения отразились в индексе машины — “УралЗИ С-5М”. Затем пришел черед дальнейшего повышения степени сжатия до 5,7, перехода на более совершенный карбюратор и других нововведений. Мощность поднялась до 85 л.с., и “Урал-ЗИС-5М” стал развивать максимальную скорость до 70 км/ч, не утратив в то же время высокой гибкости в работе двигателя. Свидетельство тому — минимальная скорость машины, составлявшая 5,8 км/ч. И, что самое главное, одновременно на 7% улучшилась экономичность. Следующий крупный комплекс усовершенствований привел в конце 1955 года к появлению “УралЗИС-355″. Он включал модернизацию двигателя: переход на подшипники коленчатого вала со сменными вкладышами, увеличение мощности до 86—88 л.с. при 2600 об/мин, изменение системы питания, в том числе и установку карбюратора К-15, переход на алюминиевые поршни, 12-вольтовую систему электрооборудования.

Машина получила также скругленные крылья, увеличенный (с 60 до 110 л) бензобак, щиток приборов типа ЗИС-150, усиленный передний мост. В результате “Урал-ЗИС-Э55″ стал несколько тяжелее — снаряженная масса 3150 кг. Третья новая базовая модель — первый советский серийный дизельный грузовик ЯАЗ-200. Двухтактный четырехцилиндровый (4650 см3, 110 л.с. при 2000 об/мин) дизель с продувочным насосом типа “Руте” был очень компактным, но довольно тяжелым (масса без сцепления и коробки передач 800 кг). Конструкция его во многом нетрадиционна. Клапаны в головке цилиндров служили только для выпуска отработавших газов. Впуск воздуха в цилиндр шел через 64 продувочных окна диаметром 8 мм, сделанных в его гильзе и перекрываемых кромкой поршня.

Топливо подавалось в цилиндры под давлением 1400 кгс/см2 насосами-форсунками, каждая из которых обслуживала один цилиндр и приводилась в действие кулачком распределительного вала. Для уравновешивания сил инерции первого порядка применялись вращающиеся противовесы, установленные на распределительном валу и специальном уравновешивающем валу. Этот дизель модели ЯАЗ-204 был очень требовательным к высокой культуре производства. Тонкостенные гильзы цилиндров, ослабленные двумя рядами из 64 отверстий, коробились и выходили из строя. Несмотря на различные технологические ухищрения исключить деформацию и повышенный износ этих “сухих” гильз не удалось, и с 1953 года ЯАЗ стал делать продувочные окна в виде одного ряда из 17 отверстий диаметром 16 мм. Сам по себе двигатель по тепловому режиму был перенапряженным с довольно малым моторесурсом, хотя год от года шла кропотливая работа по его увеличению.

Топливо подавалось в цилиндры под давлением 1400 кгс/см2 насосами-форсунками, каждая из которых обслуживала один цилиндр и приводилась в действие кулачком распределительного вала. Для уравновешивания сил инерции первого порядка применялись вращающиеся противовесы, установленные на распределительном валу и специальном уравновешивающем валу. Этот дизель модели ЯАЗ-204 был очень требовательным к высокой культуре производства. Тонкостенные гильзы цилиндров, ослабленные двумя рядами из 64 отверстий, коробились и выходили из строя. Несмотря на различные технологические ухищрения исключить деформацию и повышенный износ этих “сухих” гильз не удалось, и с 1953 года ЯАЗ стал делать продувочные окна в виде одного ряда из 17 отверстий диаметром 16 мм. Сам по себе двигатель по тепловому режиму был перенапряженным с довольно малым моторесурсом, хотя год от года шла кропотливая работа по его увеличению.

С ростом долговечности и надежности стало возможным форсировать двигатель. Его мощность с 1961 года подняли до 120 л.с., а для полноприводной модификации МАЗ-502 и седельного тягача МАЗ-200В даже до 135 л.с. ЯАЗ-200, снаряженной массой 6400 кг, мог перевозить 7000 кг груза, буксировать прицеп массой 9500 кг. Автомобиль развивал скорость до 65 км/ч и расходовал 30—35 л топлива на 100 км пути. ЯАЗ-200 оснащали однодисковым “сухим” сцеплением, пятиступенчатой коробкой передач с синхронизаторами на четырех высших ступенях (редкость на грузовиках тех лет), тормозами с пневматическим приводом, рессорной зависимой подвеской всех колес с гидравлическими рычажными амортизаторами у переднего моста. Концы передних рессор соединялись с рамой не через пальцы со втулками, а через резиновые подушки. Шины — размером 12,00—20″.

Учитывая эксплуатацию главным образом на магистралях, конструкторы оснастили автомобиль большим топливным баком емкостью 225 л. Кабина водителя была деревянной с регулируемым сиденьем и двумя стеклоочистителями. ЯАЗ-200 стал первым советским автомобилем, который серийно оснащался тахометром. Габарит машины: длина — 7620 мм, ширина — 2650 мм, высота — 2430 мм; база — 4520 мм; колея колес: передних — 1950 мм, задних— 1920 мм; дорожный просвет — 290 мм. Погрузочная высота автомобиля — 1390 мм. С 1950 года производство ЯАЗ-200 передано на Минский автомобильный завод, где он как МАЗ-200 выпускался до 1967 года. Кроме того, с 1951 года шло производство модификации МАЗ-200Г, которая оснащалась решетчатым высокобортным кузовом с откидными скамейками. Машина имела передаточный мост с пониженным передаточным числом, и ее наибольшая скорость составляла 52 км/ч, а расход топлива — около 38 л на 100 км. Снаряженная масса МАЗ-200Г равнялась 6750 км.

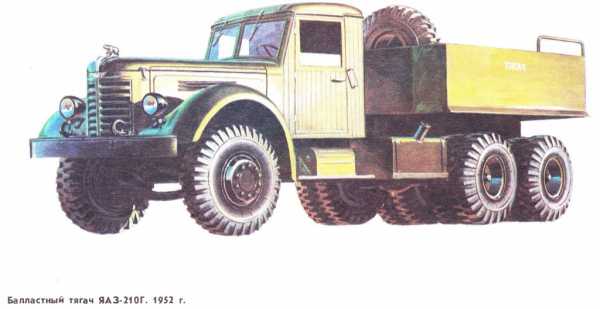

ЯАЗ-200 и МАЗ-200, одинаковые по конструкции, ибо их выпускали оба завода по одной и той же технической документации, внешне легко различались по облицовке радиатора: с горизонтальными брусьями — у ярославского автомобиля и вертикальными — у минского, а также по эмблеме на радиаторе — соответственно медведь и зубр. Когда ЯАЗ передал производство двухосных грузовиков на МАЗ, он все усилия сконцентрировал на трехосных. Опытные образцы автомобиля ЯАЗ-210 грузоподъемностью 12 т уже были готовы в апреле 1948 года. Аналогом этой модели стал американский трехосный грузовик “Даймонд-Т980″ с шестицилиндровым дизелем “Джиэмси” модели “6-71″ мощностью 160 л.с. Наряду с базовой моделью ЯАЗ-210, у которой была деревянная бортовая грузовая платформа, выпускался так называемый балластный тягач ЯАЗ-210Г с металлической грузовой платформой, а также седельный тягач ЯАЗ-210Д и Самосвал ЯАЗ-210Е. База у ЯАЗ-210 по первой и третьей осям составляла 6450 мм, а у остальных машин этого семейства — 5480 мм.

Силовым агрегатом служил шестицилиндровый (6970 см3, 165 л.с. при 2000 об/мин) двухтактный дизель ЯАЗ-206А и пятиступенчатая коробка передач. Крутящий момент к задним ведущим мостам передавался двумя карданными валами через двухступенчатую раздаточную коробку. Таким образом, трансмиссия обеспечивала десять ступеней изменения тягового усилия на ведущих колесах и его диапазон получался равным 12,8 против 7,92 у ЯАЗ-200. Поскольку при перекатывании через дорожные неровности колеса среднего моста относительно колес заднего моста могли проходить в один и тот же момент разные пути, то во избежание возникновения дополнительных нагрузок и вызываемых ими поломок в раздаточную коробку был включен меж осевой дифференциал. Однако если один из ведущих мостов попадал на скользкий грунт и начинал буксовать, то связанный с ним через этот механизм другой ведущий мост не получал тягового усилия.

Поэтому впервые в практике отечественного автомобилестроения в меж осевой дифференциал ЯАЗ-210 была введена зубчатая муфта, перемещая которую (через систему тяг) водитель мог блокировать действие меж осевого дифференциала. Машины семейства ЯАЗ-210 приводились в движение дизелем ЯАЗ-206, унифицированным на 90% по наименованию деталей с четырехцилиндровым дизелем ЯАЗ-204. Первоначально планировали оснащать машину ЯАЗ-210Г форсированным вариантом двигателя мощностью 215 л.с., но впоследствии машины комплектовались только 165-сильным. Существовала разновидность ЯАЗ-210 с лебедкой и грузовой платформой с высокими решетчатыми бортами. Она называлась ЯАЗ-210А и была тяжелее базовой модели: ее снаряженная масса — 11 840 кг против 11 300 кг у ЯАЗ-210. Весьма длинный (9660 мм), этот автомобиль выделялся большим (13,2 м) радиусом поворота и служил главным образом для магистральных перевозок грузов. Он мог буксировать прицеп полной массой 15 000 кг, развивал скорость до 55 км/ч, а запас топлива составлял 450 л (в двух баках).

Балластный тягач ЯАЗ-210Г буксировал груженый прицеп полной массой до 40 т и развивал скорость до 45 км/ч. Расход топлива достигал 140 л/100 км. На части машин позади кабины стояла лебедка. Снаряженная масса ЯАЗ-210Г составляла 12360 кг. Длина — 7375 мм, ширина — 2700 мм, высота — 3100 мм. Производство машин семейства ЯАЗ-210 завод начал только в 1951 году после того, как освоил выпуск шестицилиндровых дизелей. Первый образец такого двигателя появился в 1950 году. Если характеризовать советские грузовые автомобили периода 1945—1955 годов, то прежде всего следует выделить простоту их конструкции, высокую долговечность, нетребовательность к обслуживанию. Они представляли в техническом отношении заметный шаг вперед. К сожалению, они не блистали оригинальностью интересных решений, полностью не обеспечивали удобств водителя (отсутствие отопителей, малоэффективная вентиляция кабины, нерегулируемые сиденья, трудный доступ к требующим обслуживания узлам).

www.kraeved-samara.ru