1. Типологическая характеристика сосновых лесов

Растительность олиготрофная (сосна, береза, можжевельники, брусника, черника и т. п.), невысокой производительности. Борам соответствуют крайне бедные почвенные условия, обычно песчаные. Сюда же относятся и торфяные почвы, возникающие в результате заболачивания по сфагновому (верховому) типу.

Характеристику сосновых и еловых типов леса и их производных далее приводим по работе А. Р. Чистякова и А. К. Денисова «Типы лесов Марийской АССР» (1959).

Типы леса комплекса боров «А»

При общей бедности песков лесорастительные условия сильно различаются в зависимости от степени увлажнения их и глубины стояния грунтовых вод. Оптимальные условия роста сосняков создаются на свежих песчаных почвах при глубине стояния грунтовых вод 2—4 м. Хуже условия роста на вершинах дюн, а еще более худшие условия роста наблюдаются при поверхностном залегании грунтовых вод, в глубоких замкнутых понижениях. По степени увлажнения здесь встречаются все типы условий местопроизрастания и соответствующие им группы гигротопов леса: сухие, свежие, влажные, сырые и заболоченные боры.

В восточной части песчаной низменности, где сильнее выражен по междуречьям дюнный ландшафт, преобладают сухие и свежие боры, а в западной, более ровной половине низменности, где почвы слабо дренированы, широко распространены кроме свежих боров влажные, сырые и заболоченные.

Сухие боры (A1)

Они приурочены к песчаным всхолмлениям. К сухим борам относятся сосняки лишайниковые и лишайниково-мшистые.

Сосняк лишайниковый занимает вершины высоких песчаных дюн. Почвы слабоподзолистые песчаные, сухие, на древнеаллювиальных песках. Грунтовые воды лежат глубоко и недоступны для корневых систем древесных пород.

Древостой чистый, невысокой, неравномерной полноты (0,5…0,6), производительность IV…III бонитетов, стволы с повышенной сучковатостью. В подлеске характерны кустарники: ракитный русский, дрок красильный, изредка кусты ивы розмаринолистной. Травяной покров редкий, из сухолюбов. Его составляют степные и южнопесчаные виды: келерия сизая, ястрѐбинка волосистая, гвоздика песчаная, василек Маршалла, кошачья лапка, очиток едкий, заячья капуста, толокнянка и некоторые другие.

135

В напочвенном покрове сильно развиты лишайники, кладония оленья, кладония лесная, цетрария исландская, пельтигера собачья. Мхи развиты слабо, более обычен политрихум волосоносный. Подрост редкий, из сосны, единично березы; лесовозобновление на открытых местах (по вырубкам и гарям) весьма затруднено сухостью почвы и часто зараженностью ее личинками майского хруща. Лишь в «окнах» среди древостоев формируются группы подроста сосны и единично березы, угнетенного роста. Лишайниковые боры наиболее часто подвергались воздействию пожаров, но остаются весьма устойчивыми, т. к. пригодны лишь для заселения сосной.

Сосняк лишайннково-мшистый. Распространен при мелкобугристом рельефе, почвы скрыто- и слабодерново-подзолистые, крупнопесчаные, сухие. Древостой из сосны, редко с примесью березы, II…III бонитета. Подлесок редкий, из ракитника; куртинами подрост сосны, редко угнетенная ель. Живой напочвенный покров по вершинам и южным склонам дюн с преобладанием лишайников (кладоний), в западинах и по северным склонам с преобладанием ветвистых мхов (Шребера, волнистый и др.). Среди них редко встречаются травы сухолюбы: кошачья лайка, ястребинка волосистая, ландыш, золотарник, марьяник, вейники и др. На вырубках и старых гарях сильнее разрастаются заросли вейника наземного. Этот тип является переходным от сухого бора к свежему, поэтому в прошлом нередко обозначался как комплекс боров (В. Н. Сукачев) или комплексный бор (М. В. Колпиков, Л. И. Яшнов). При изреживании древостоев, после сплошных рубок и пожаров в некоторых участках свежих боров выступают черты ксерофитности и они принимают вид лишайниково-мшистых.

Свежие боры (А2)

Они являются наиболее распространенными в республике типами сосняков (около 46%). Занимают ровные или слабо волнистые поверхности. Почвы свежие песчаные, слабо- и среднеподзолистые, развитые на древнеаллювиальных песках. Грунтовые воды лежат на глубине 3…4 м. В этих условиях коренными (исходными) типами леса являются сосняк мшистый и его вариант сосняк брусничный. Под влиянием пожаров в этих же условиях формируются сосняки вересковые и березняки брусничные.

Все сосняки свежего бора относительно одновозрастны, чаще чистые или с примесью березы. Производительность древостоев сравнительно высокая, I…II бонитетов.

Различия между отдельными типами этой группы состоят в некоторых особенностях возобновительного процесса и в характере живого

136

напочвенного покрова. Так, например, в сосняках брусничных в возобновлении под пологом ель встречается редко, в сосняках мшистых ее больше, а в сосняках вересковых ее нет. Подлесок во всех типах этой группы развит слабо, причем, в сосняке мшистом заметно участие рябины, в брусничном преобладают ракитник русский и дрок, а в сосняках вересковых подлесок обычно отсутствует.

В живом покрове свежих боров насчитывается до 50 видов травянистых растений; из них наиболее обычны: грушанка однобокая, зимолюбка зонтичная, марьянник луговой, ястребинка зонтичная, золотарник обыкновенный, кошачья лапка, вероника лекарственная, вейник тростниковидный и др. В спелых древостоях сильно развит моховой покров с преобладанием мха Шребера, дикрана волнистого, а в местах низового пожара обильно разрастается политрихум можжевельниковидный.

Сосняк брусничный приурочен к более сухим почвам, широко распространен в местах ясно выраженного волнистого рельефа. Древостой из чистой сосны или с примесью березы, единично осины. Сомкнутость древостоев довольно высокая (0,7…0,8), бонитет II. Подрост редкий, из сосны, ели, березы. Подлесок развит слабо, с участием можжевельника, ракитника, дрока, единично рябины. Живой напочвенный покров редкий, с преобладанием брусники. Среди мохового покрова нередки подушки лишайников.

Сосняк мшистый занимает слабо всхолмленные места песчаной равнины с лучшими условиями увлажнения, чем в сосняке брусничном. Древостой II бонитета, того же состава, что и в предыдущем случае, но наблюдается формирование второго яруса из ели. Сомкнутость полога высокая (0,8). В подросте чаще встраивается ель, реже сосна. Как показали исследования А. Р. Чистякова (1950), примесь ели в древостое ухудшает возобновление сосны. Подлесок более редкий, чем в сосняке брусничном, единично встречаются можжевельник, рябина, крушина ломкая, бересклет бородавчатый. Травяной покров очень редкий, но зато сплошной напочвенный покров образуют мхи (Шребера, волнистый и др.).

Этот тип чаще встречается в местах, не подвергавшихся длительный период воздействию низовых пожаров. При неоднократном воздействии пожаров в покрове развивается вереск, и формируются боры вересковые.

В условиях свежих боров на месте гарей и сплошных вырубок возникли значительные площади березняков брусничных, реже – мшистых.

Березняк брусничный, будучи производным от соответствующего типа сосновых древостоев, по производительности древостоев, характеру подлеска и живого покрова аналогичен сосняку брусничному: как правило, в

137

составе древостоя принимает участие сосна, а в покрове подавлено развитие мхов и более развиты травы — вейник лесной, брусника..

Влажные боры (А3)

В эту группу боров входят сосняк черничный, сосняк молиниевый, березняк черничный.

Сосняк черничный занимает слегка пониженные места при равнинном или слабо волнистом рельефе. Почвы сильно-подзолистые, влажные. Грунтовые воды на глубине 1,5…2,0 м. В древостое к сосне часто примешиваются берѐза, ель, реже осина; производительность высокая, I…II бонитетов. В подросте редко встречается сосна, более обычна ель. Подлесок из крушины ломкой, рябины, можжевельника. Травянистый покров представлен вейником, черникой, молинией, грушанкой.

В напочвенном покрове под пологом обильно разрастаются ветвистые мхи. В местах, пройденных низовым пожаром, под пологом насаждений и на вырубках густо разрастается злаковый покров из молинии. Это дало повод к выделению лесоустроителями сосняков травяных, являющихся вариантом влажного бора.

На многих площадях гарей и сплошных вырубок на месте сосняков черничных возникли производные березняки.

Березняк черничный. В древостое обычна примесь сосны, осины, ели. Подлесок и живой покров аналогичны сосновым насаждениям, обильно разрастаются в покрове грушанки, золотарник, вейник лесной и др.

Сырые боры (А4)

Эти боры являются мало распространенными в республике, занимая лишь узкие полосы вокруг сфагновых болот. По наличию в них характерного представителя из мхов, кукушкина льна, выделяют только один тип – сосняк долгомошный. Почвы сильноподзолистые, торфянистоглеевые, сырые. Древостой сосны обычно имеет в примеси ель, реже берѐзу. Производительность насаждений невысокая, III…IV бонитетов. Подлесок редкий, из крушины ломкой, ивы серой. Травяной покров редкий, с участием молинии, марьянника лугового, плауна булавовидного, голубики; моховой покров сильно развит из кукушкина льна.

На обширных вырубках в условиях данного типа нередко разбивается процесс заболачивания; по микропонижениям усиливается разрастание кукушкина льна. и появляются сфагнумы.

Места сырых боров после пожаров и сплошных рубок легко заселяются березой и потому часто встречаются производные березняки долгомошные. Древостой с примесью сосны, III бонитета. Подлесок редкий, из крушины ломкой и ивы. В живом покрове сильно разрастается кукушкин лен с подушками сфагнума в западинках.

138

Заболоченные боры (A5)

В замкнутых понижениях на песчаных низменностях формируются сосняки сфагновые. Небольшие понижения и окраины сфагновых болот нередко заняты сосновыми, реже березовыми насаждениями.

Сосняк сфагновый занимает замкнутые понижения с застойным избыточным увлажнением. Почвы торфяно-глеевые и торфяники. Грунтовые воды на глубине 0,5 м или выступают на дневную поверхность. Древостой из низкорослой сосны, иногда с примесью березы; продуктивность низкая, V…Va бонитетов. В подлеске характерны мелкие кустарники и полукустарники: багульник, голубика, ива лапландская; из трав обычны пушица, осока топяная.

При небольшой мощности торфяного слоя в подлеске густо разрастается багульник с участием кассандры, голубики. Древостой несколько лучшего роста. Этот тип иногда выделяют как сосняк багульниковый.

Под воздействием лесных пожаров сфагновые сосняки на 40…50 лет могут сменяться на березняки сфагновые.

Типы леса комплекса суборей «В»

Формирование суборей в условиях песчаных низменностей происходит в местах залегания дерново-подзолистых, глинисто-песчаных и супесчаных почв на слоистых древнеаллювиальных песчано-глинистых отложениях. Подобные же почвенно-грунтовые условия встречаются по надлуговым террасам рек, прорезающих песчаную низменность. По степени плодородия сюда же относятся торфяно-глеевые почвы осокосфагновых болот (переходных).

По степени увлажнения субори представлены свежими, влажными и сырыми.

Сухие субори (В1)

Представителем субори сухой (B1) может быть ельник брусничный, но встречается он очень редко. Коренными типами леса суборей являются сосново-еловые насаждения, с примесью березы, реже осины. С переходом от свежих суборей к влажным и сырым увеличивается участие ели и березы. Поэтому коренными типами следует считать свежую елово-сосновую, влажную еловую и сырую елово-березовую субори. В подлеске свежих и влажных суборей участвует липа. В составе живого покрова суборей участвуют наряду с боровыми видами и широколиственные травы.

Свежие субори (В2)

Являются наиболее распространенными типами этой группы. Занимают свежие супесчаные и глинисто-песчаные почвы повышенных мест

139

равнинного рельефа. В составе сосновых древостоев обычна примесь ели, березы, осины. В средневозрастных насаждениях сосны ель нередко находится еще во II ярусе. В живом покрове под пологом сомкнутых насаждений характерным представителем является кислица, а в подлеске единично липа. Поэтому типы свежих суборей могут быть обозначены как кислично-липняковые.

Сосняк кислично-липняковый занимает свежие дерново-

среднеподзолистые супеси на древнеаллювиальных песках. Древостой высокой производительности, I бонитета. В подлеске липа, бересклет, жимолость, шиповник, волчье лыко. В составе живого покрова большое количество видов; среди них обычны золотарник, кислица, будра, костяника, марьянник, ландыш и др. В молодняках и на вырубках обычно разрастаются орляк и иван-чай. При редком подлеске в сомкнутых насаждениях развит моховой покров из мха Шребера и гилокомиума побегонесущего.

При сплошных рубках древостои легко сменяются на березняки с примесью осины, а при естественном развитии сосна может смениться елью.

Березняк кислично-липняковый. До 30…40 лет древостой чистый или с примесью осины, а к спелому возрасту в состав входит примесь ели. Подлесок или из липы, или отсутствует. В живом покрове грушанки, медуница, майник и др.

Осинник кислично-липняковый имеет в составе древостоя примесь сосны, ели, березы. Характер подлеска и травяного покрова аналогичен вышеописанному типу березняков.

Влажные субори (В3)

Они распространены мало, занимают ровные или слабо пониженные места и представлены ельниками-черничниками или их производными – осинниками-черничниками.

В сосняках влажной субори в покрове помимо черники встречаются кислица, трикветров мох, грушанка круглолистная, майник, в подлеске участвует липа. Поэтому сосняки влажной субори могут быть обозна-

чены как чернично-кисличные или чернично-липняковые. Ввиду не-

значительного распространения на более подробной характеристике их не останавливаемся.

Сырые субори (В4)

Занимают сильно увлажненные песчано-глинистые перегнойно- торфянисто-глеевые почвы приречных долин. Древостой с примесью ели, пихты, березы, осины. Сюда относятся сосняки, а также ельники и березняки травяно-болотные.

140

Сосняк травяно-болотный занимает понижения приречных и приозерных лощин со слабым дренажем почв. Древостой смешанный, неравномерного состава и полноты, но высокой производительности (I…II бонитетов). В подлеске черемуха, калина, крушина, шиповник. В покрове преобладают высокие травы – папоротники, таволга, крапива, гравилат, хвощ лесной, пролеска, борец высокий. Мхи развиты слабо. Вариантами данного типа являются сосняк приручейный (таволговый) и сосняк травяной. Первый приурочен непосредственно к речным тальвегам, а второй занимает пологие склоны приречных долин.

Субори заболоченные (B5)

Занимают низменные места со слабым стоком и грунтовым питанием, болота переходного типа от верховых к низинным. Почвы торфяни- сто-глеевые, супесчаные и глинистые. В этих условиях развиваются осоко-сфагновые сосняки, березняки и реже ельники.

Сосняк осоко-сфагновый приурочен к верховьям рек, берегам озер. Характерна кочковатая поверхность торфяных почв. Древостои смешанные с участием ели, березы, единично осины, черной ольхи. Производительность III…IV бонитетов. Подлесок из крушины, черной смородины, ив, шиповника, калины и других. В живом покрове преобладают осоки, хвощи, тростники, а в западинах – сфагнум. Производным этого типа является березняк осоко-сфагновый.

Типы леса комплекса сураменей «С» и раменей «D»

Сосновые леса в сураменях и раменях формируются в результате искусственного лесовосстановления или смены еловых лесов после пожаров. В лесостепных условиях имеются сосняки липовые, лещиновые и дубовые. Они отличаются быстрым ростом, высоким классом бонитета, но пониженным качеством древесины.

Свежие сурамени (С2)

Покрывают ровные места или слабо пологие, хорошо дренированные склоны; почвы серые суглинистые, подстилаемые красноцветными пермскими глинами и суглинками. Распространенными типами в этих условиях являются ельник кисличный, ельник кислично-липняковый и ельник мшистый

Сосняк липовый (С2), по составу чаще смешанный. К сосне примешиваются осина, иногда береза, ель. Во втором ярусе может быть липа, иногда клен. В подросте ель, клен, липа, реже сосна. В подлеске бересклет, жимолость. В покрове – широколиственные дубравные элементы: копытень, сныть, медуница, ясменник душистый, пролеска и др. Продуктивность древостоя I бонитета. Почвы свежие супесчаносуглинистые.

141

studfiles.net

Опишите классификацию типов сосновых лесов В.Н.Сукачева. — Студопедия.Нет

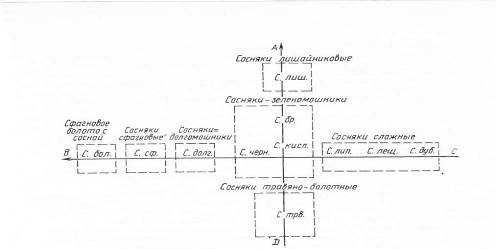

В 1927 г. он разработал схемы типов леса для сосны и ели. В.Н.Сукачев и его ученики провели типологическое обследование в различных частях страны. Сосновые и еловые леса он подразделил на группы, а в каждой группе выделил типы леса. Эти группы и типы представлены в виде схемы рядов типов. На пересечении осей расположена группа зеленомошников – почвы свежие супеси, суглинки. Каждая из осей имеет свое буквенное обозначение, в направлении вверх – А– выделяется ряд постепенного увеличения сухости почвы, сопровождаемого уменьшением плодородия почвы, обеднением минеральными солями. Здесь группа лишайников. Влево пошел ряд В, характеризуется улучшением аэрации почвы, увеличением заболачивания и здесь группа – долгомошники. По горизонтали вправо пошел ряд С – постепенное увеличение плодородия почвы и отсутствие избыточного увлажнения – группа сосняки сложные. Вниз по вертикали ряд Д – нарастание влажности при её проточности, здесь он расположил сосняки травяные.

I – Сосняки-зеленомошники – 3 типа:

1. Сосняки кисличники ( по центру)

2. Сосняки черничник (левее)

3. Сосняки брусничники ( вверх)

Группа зеленомошников – это в основном чистые сосняки с преобладанием в наземном моховом покрове зеленых мхов, растущих на почвах сравнительно не богатых, хорошо дренированных. Сосняки кисличные отличаются большим богатством почв, в покрове преобладает кислица. Сосняки брусничные – сравнительно бедные, хорошо дренированные почвы, преобладает в покрове брусника. Сосняки черничные – на среднебогатых относительно влажных почвах, в покрове черника.

II Сосняки долгомошники – это чистые сосняки, растущие на сырых почвах, преобладает кукушкин лен, IV класс бонитета. Здесь выделен только этот 1 тип.

IIIСосняки сфагновые располагаются на заболоченных почвах, низкобонитетные, 1 тип.

IV Сосняки сложные – на богатых почвах с примесью лиственных пород, 3 типа.

1. Сосняк липняковый

2. Сосняк лещиновый.

3. Сосняк дубняковый.

V Сосняки травяные – на хороших почвах с проточным увлажнением, 1 тип.

1. Сосняки травяные.

VIСосняки лишайниковые – на бедных сухих почвах, 1 тип.

1. Сосняки лишайниковые.

Опишите классификацию типов еловых лесов В.Н.Сукачева.

Типология В.Н.Сукачева для еловых лесов.

I – Ельники-зеленомошники – в центре креста 3 типа:

1. Ельники кисличники ( по центру) I-II класс бонитета

2. Ельники брусничники ( вверх) III класс бонитета

3. Ельники черничиники II — III класс бонитета

II Ельники долгомошники – в ЖНП -кукушкин лен. IV класс бонитета. Здесь выделен только этот 1 тип.

IIIЕльники сфагновые по ряду В, 2 типа.

1. Ельник сфагновый ( в конце ряда) – IV-V класс бонитета.

2. Ельник осоково-сфагновый — IV класс бонитета

IV Ельники сложные – по ряду С, 2 типа.

1. Ельник липняковый. I класс бонитета.

2. Ельник дубняковый. I класс бонитета.

V Ельник болотно — травяные – ряд Д, 2 типа.

1. Ельники травяные. II бонитет.

2. Ельники болотно-травяные. IV бонитет.

Но, в отличие от схемы сосняков, в схеме ельники имеется ряд Е, который содержит переходы от заболачивания к проточному увлажнению. В 1950 году лесотипологичексое направление В.Н.Сукачева было признано ведущим в стране, а в 1954 году и в мире. Надо было составить программу и методику лесотипологических исследований — они были составлены по рекомендации академии наук В.Н.Сукачевым и Мотовиловым в Оксфорде в 1956 году. В методических указаниях по изучению типов даны правила описания типов, т.е. что должны учитывать при проведении работ по определенному типу: лесотаксационные признаки.

Изложите сущность типологии П.С.Погребняка и раскройте ее значение для определения условий местопроизрастания в практике лесного хозяйства.

В основу типологии П.С. Погребняк положил влажность и плодородие почвы. Причем он различил 3 типологических единицы:

1. Тип условий местопроизрастания (ТУМ).

2. Тип леса.

3. Тип древостоя.

ТУМ –объединение участков, имеющих однородный комплекс природных факторов, действующих на растительность. ТУМ включает и необлесенные участки.

Тип леса– главная ед-ца, которая объединяет участки леса с одинаковым древостоем и характеризуется одинаковыми лесорастительными условиями.

Тип древостоя –самая мелкая единица, которая объединяет покрытые и непокрытые участки с одинаковыми условиями местопроизрастания.

Тип леса по П.С.Погребняку- это все участки леса, независимо от древесной породы и даже вырубки, подлежащие возобновлению с экологически однородными местообитаниями.

П.С.Погребняк предложил вместо двойных названий ввести обозначение буквами, которые характеризуют почву А, В, С, Д и влажность цифрами от 0 до 5. П.С.Погребняк разработал схему классификации типов леса, расположены типы в ряд по плодородию, по горизонтам и по влажности по вертикали.

Эту схему называют эдафической сеткой П.С.Погребняка.

Трофотопам(плодородия).

А— соответствуют боры с невысокой производительностью , почвы бедные, песчаные, глинистые, торфяные, в напочвенном покрове – брусника, вейник, зеленые мхи.

В- субори, почвы относительно бедные супеси, глинистые пески, с суглинистыми и супесчаными прослойками. Растет сосна с примесью ели, березы, ольхи. Подлесок – рябина, лещина. Напочвенный покров мхи, папоротник орляк.

С— сложные субори – почвы относительно богатые, супеси, суглинки, сосна с примесью ели, встречается дуб.

Д— дубравы, почвы-богатые суглинки, черноземы. Растет дуб, ясень, ель, ольха черная, можжевельник.. Напочвенный покров – медуница, звездчатка, ясьменник.

О— очень сухие (ксерофильные), с низким уровнем грунтовых вод, низкобонитетные. Растет сосна, дуб, черешчатый, можжевельник. В покрове – полынь, ковыль, осоки-злаки.

1— сухие(мезофильные) производительность низкая. Растет дуб, сосна, липа, клен. Напочвенный покров – сон-трава, вереск, полынь.

2 – свежие (мезофильные) уровень грунтовых вод 1-2 м. Растет сосна, дуб, осина, береза, ясень, липа. В покрове – мхи зеленые, брусника, медуница. Производительность невысокая.

3— влажные (мезогигрофильные) – уровень грунтовых вод 1-2 м на супесчаных, на суглинистых 3-4м, на вырубках возможно заболачивание. Растет дуб, ель, сосна, береза. Покров – крапива, черника, зеленые мхи, таволга.

4 – сырые (гигрофильные) – избыточное увлажнение, грунтовые воды ближе 1 м., на суглинках – 1-3м., часто имеют торфяной слой. Растет береза пушистая, ольха черная, сосна, ива. В покрове – кукушкин лен, таволга, сфагнум, голубика. Вырубки заболачиваются.

5 – мокрые, болота (ультрагигрофильные) – почвы торфяные, грунтовые воды у поверхности. Растет сосна, ивы кустарниковые, береза пушистая. В покрове – клюква, голубика, калужница.

В сочетании берется буквенное и цифровое обозначение, которое называется эдафотоп.

studopedia.net

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВ ЛЕСА В. Н. СУКАЧЕВА

Чтобы разобраться в многочисленных сообществах, указывал В. Н. Сукачев, необходимо свести это разнообразие к определенным типам сообществ, которые объединяли бы сообщества, однородные по своим существенным чертам. Тип леса, по В. Н. Сукачеву, это участки леса (отдельные лесные биогеоценозы), однородные по составу лесных пород, другим ярусам растительности и фауне, микробному населению, климатическим, почвенным и гидрологическим условиям, взаимоотношениям между растениями и средой, внутри- и межбиогеоценотическому обмену веществом и энергией, восстановительным процессом и направлению смен в них. Эта однородность свойств компонентов биогеоценозов в целом объединяется в одном типе, требуя при одинаковых экономических условиях применения однородных лесохозяйственных мероприятий.

Разнообразие сосновых и еловых лесов сведено в группы типов леса. В каждой группе выделены типы леса по древесной породе и напочвенной растительности: например, в группе соспяков-зеленомошпиков выделяют сосняки-брусничники, сосняки-кисличники, сосняки-черничники и т. д. Постоянные и временные понятия типов леса, по Г. Ф. Морозову, представлены В. Н. Сукачевым как коренные и производные.

Классификационная схема типов сосновых лесов представлена эдафофитоценотическими группами типов, расположенными по рядам А, В, С, D. В центре соединения начальных концов линий (рядов) обозначены оптимальные условия местопроизрастания. Это группа сосняков-зеленомошников. В группу включены сосняки-кисличники, сосняки-черничники, сосняки-брусничники. От центра по направлению вверх расположен ряд А, условно обозначающий группу бедных сухих условий местопроизрастания. По мере удаления от центра степень сухости почвы увеличивается. В направлении по ряду А выделена группа сосняков лишайниковых. Она представлена лишайниковыми типами леса. Ряд В означает постепенное нарастание застойного увлажнения. Здесь выделены группы типов леса: сосняки долгомошниковые, включающие долгомошниковые типы леса; сосняки сфагновые, включающие сфагновые сосняки, а сосняки осоково-сфагновые осоково-сфагновые заболоченные типы леса. Вправо от центра ряд С — ряд увеличения богатства почвы. Здесь одна группа — сосняки сложные с типами леса сосняки липовые, лещиновые и дубовые. Вниз от центра расположен ряд D — постепенное нарастание проточного увлажнения. Это группа сосняков с проточным увлажнением. Здесь преобладают сосняки разнотравные. Аналогичное строение имеет классификационная схема типов еловых лесов. Еловые леса разделены по условиям местопроизрастания на пять групп. Группа по ряду А характеризуется хорошо богатыми и относительно богатыми дренированными почвами от супесей до суглинков и глин. Эту группу типов леса по ряду А составляют ельники-зеленомощники. По ряду В, где почвы слабо дренированы, расположена группа ельников-долгомошников. В этом же ряду В расположена группа типов леса — сфагновые ельники. К ряду С с богатыми, хорошо дренированными почвами относятся типы леса группы сложных ельников. И по ряду D расположена группа типов еловых лесов с проточно-сырыми почвами. В эту группу входят высокопроизводительные типы еловых лесов (ельник-лог). В классификационной схеме типов еловых лесов выделен ряд Е с группой типов леса переходного характера от проточно-сырых местоположений до застойно-сырых и заболоченных. Здесь преобладают болотнотравяные типы.

Классификация типов леса В. Н. Сукачева предусматривает разделение типов лесов на коренные и производные вместо постоянных и временных Г. Ф. Морозова.

Типы еловых лесов считаются коренными, а сосняки — производные от них за исключением лишайниковых и заболоченных (сфагновых) типов леса. Порослевой дубняк считается производным от дубравы семенного происхождения. Производные типы делятся на первично- и вторично-производные. Первично- производными после еловых коренных ельников-кисличников, черничников, брусничников являются сосняки-кисличники, черничники, брусничники. После изменений в первично-производном типе леса возникает вторично-производный, например сосняк вересковый, и т. д.

Типы леса и их распространение В. Н. Сукачевым представлены на обобщенной схеме эдафофитоценотических ареалов. На обобщенной схеме даны типы различных лесов. Сравнивая распространение сосновых типов по различным условиям местопроизрастания, видим, что сосняки шире распространены в сравнении с елью. Однако ель заходит далеко по ряду, характеризующему проточно-сырые условия, а по ряду сухих местообитаний она находится в равных условиях с пихтой, образуя логовые типы леса, выше брусничников не поднимается, т. е. в более сухих условиях не произрастает.

Классификационная схема типов лесов разработана В. Н. Сукачевым на основе исследований в лесах севера и в таежных лесах. Здесь она и получила широкое распространение при описании лесов в процессе лесоустройства. Ее преимуществом является объединение мелких фитоценозов (типов леса) в обширные группы типов, что облегчает их отграничение в натуре и группировку лесохозяйственных мероприятий при проектировании. Указание на группу типов леса й тип леса в таксационном описании помогает проектанту и лесничему с определенной уверенностью назначить; то или иное лесохозяйственное мероприятие. Были попытки организации лесного хозяйства на основе групп типов леса. Однако пока еще методика организации хозяйственных секций в организационно-хозяйственных планах лесхозов на основе классификации типов леса В. Н. Сукачева разработана недостаточно. Классификация по-прежнему находит широкое применение при описании насаждений и при назначении отдельных лесохозяйственных мероприятий — мер содействия естественному возобновлению, способов рубок и некоторых других.

www.woodtechnology.ru

Лес. Типы, виды и классификация лесов

Содержание страницы

С начала возникновения научного лесоводства лесные насаждения составляют объект и лесного хозяйства, и лесной науки. В связи с тем, что лесные насаждения отличаются большим разнообразием то, вполне естественно, появились попытки систематизации большого разнообразия форм лесных сообществ. Можно сказать, что система лесных насаждений возникла одновременно с появлением научного лесоводства [15, 19, 25, 50].

Разнообразные лесорастительные условия, наиболее существенными из которых являются степень плодородия и влажности почвы, обусловливают формирование различных по породному составу, продуктивности и другим признакам насаждений. Участки леса с рядом общих признаков объединяются понятием «тип леса». Согласно действующему государственному стандарту, тип леса – это участок леса или их совокупность, характеризующиеся общим типом лесорастительных условий, одинаковым составом древесных пород, количеством ярусов, аналогичной фауной, требующих одних и тех же лесохозяйственных мероприятий при равных экономических условиях. Тип лесорастительных условий – это совокупность однородных лесорастительных условий на покрытых и не покрытых лесом участках, а лесорастительные условия – это комплекс климатических, гидрологических и почвенных факторов, определяющих условия роста леса.

Типология леса возникла из практических потребностей лесного хозяйства. Идея типов леса появилась давно, задолго до появления учения об экосистемах и биогеоценозах. Лесоводы издавна подразделяли лес на отдельные участки, однородные по составу, возрасту, полноте, форме, происхождению, бонитету, почвенно-гидрологическим условиям и т.д. Издавна северные крестьяне, постоянно связанные с лесным промыслом, говорили: «Каков грунт земли, таков и лес».

Названия отдельных типов леса уходят глубоко в старину веков. Например, сосновый лес на песчаных почвах носил название «бор»; сосново- еловый лес на лёгких супесях – «суборь», елово-сосновый лес на более богатых супесях – «сурамень», еловый лес на суглинках – «рамень», еловый лес на всхолмлении – «холм», сосновый лес с лишайниковым покровом по сухим местам – «беломошник», сосновый лес по сырым местам – «суболоть», еловый заболоченный лес с травяным покровом – «согра», сосна по болоту – «рада». Многие из этих названий сохранились в лесоводственной науке и практике до настоящего времени.

Первые попытки выделения типов леса делались в середине ХIХ в. известными русскими лесоводами Е.Ф. Зябловским, И.И. Гуторовичем, П.П. Серебренниковым, А.Ф. Рудзким, Гайером, А.Е. Теплоуховым, В.Я. Добровлянским, Д.М. Кравчинским и др. Отечественный лесовод Е.Ф. Зябловский в своём труде «Начальные основания лесоводства» в 1804 г. указывал на то, что одна и та же древесная порода в разных условиях местопроизрастания даёт разные насаждения.

Первоначальные классификации лесных насаждений основывались прежде всего на составе и господстве древесных пород (чистые и смешанные, одно- и многоярусные), затем на происхождении насаждений (семенное или порослевое), от способа рубки (сплошнолесосечные, выборочные и т.д.).

Например, немецкий лесовод Гайер выделял три формы насаждений: 1) высокоствольные, или семенные; 2) низкоствольные, или порослевые; 3) среднего леса, или порослево-семенные. При этом он воспользовался существующим делением лесного хозяйства на высокоствольное, низкоствольное и среднее. Кроме того, выделенные формы насаждений Гайер подразделял на более мелкие в зависимости от возраста, происхождения и состава.

Известный уральский лесовод А.Е. Теплоухов в 1850 г. писал о подмеченной местными крестьянами связи между характером травянистого покрова и древостоя: «Таким образом, они называют мелкослойную, смолистую, крепкую сосну брусняжной, ибо почва, поросшая брусникой, указывает на рост сосны хороших качеств».

В это же время А.Ф. Рудзкий предложил делить насаждения на отделы, увязывая их с характером местоположения, почвы и учитывая их хозяйственное значение. Он выделял семь отделов:

- сосна кондовая или боровая на свежей и глубокой почве;

- сосна мяндовая на сырой почве;

- сосна болотная на мшарине;

- ель по рамени;

- берёза чистая и мешанная;

- хвойно-лиственный лес;

- дуб.

В.Я. Добровлянский высказал необходимость выделения типов насаждений, в связи с которыми должны проводиться все лесохозяйственные работы. Д.М. Кравчинский впервые ввел в лесоводство понятие хозяйственных типов насаждений и с учётом этих категорий осуществлял лесоустройство.

Таким образом, лесоводы в конце XIX начале XX веков делали практические попытки разделения лесов на типы насаждений. Однако, разделение лесных насаждений на части только по составу или господству пород недостаточно, поскольку большинство древесных пород могут произрастать в различных условиях, давая в сочетании друг с другом разные насаждения.

Русские лесоводы Севера впервые применили к классификации и характеристике лесов типологический принцип, то есть положили в основу разделение лесов не только по составу, но и по условиям местопроизрастания, в частности, по почвенно-грунтовым признакам и по местоположению.

В соответствии с большим разнообразием природных особенностей лесов и лесорастительных условий, историей развития лесного хозяйства и лесопользования, конкретными социально-экономическими факторами в отдельных регионах сложился довольно сложный комплекс региональных лесотипологических классификаций.

Наибольшее влияние на формирование современных региональных типологических классификаций лесов оказали лесотипологические классификации Г.Ф. Морозова, В.Н. Сукачёва и П.С. Погребняка.

1. Учение о типах насаждений Г.Ф. Морозова

Создание и формирование научной типологии, учение о типах насаждений связывается с именем классика русского лесоводства Г.Ф. Морозова [19, 20]. Используя опыт других лесоводов, в том числе В.Я. Добровлянского, и Д.М. Кравчинского, Г.Ф. Морозов развил учение о типах насаждений. Оно базируется на учении отечественного почвоведа В.В. Докучаева о типах почв. Как отмечал сам Г.Ф. Морозов, учение о типах насаждений зародилось на нашей русской почве и в дальнейшем уже распространилось широко и за границу. Он считал, что естественная классификация лесных сообществ должна основываться на основных факторах лесообразования:

- внутренние, экологические свойства древесных пород;

- географическая среда: климат, грунт, рельеф, почва;

- биосоциальные отношения: между растениями, между растениями и фауной;

- историко-геологические причины и

- вмешательство человека в жизнь леса.

Г.Ф. Морозов понимал под типом насаждений «совокупность насаждений, объединённых в одну обширную группу общностью условий местопроизрастания, или почвенно-грунтовых условий». Далее он писал:

«Как лес может быть расчленён на насаждения, так и все местоположения, принадлежащие к какой-нибудь определённой территории, могут быть расчленены на типы условий местопроизрастания».

Каждому условию местопроизрастания, по Г.Ф. Морозову, соответствует: «1) определённый состав леса, 2) определённая форма его, 3) определённые взаимные сочетания, 4) долговечность составляющих его организмов, 5) до известной степени внутренние жизненные свойства организмов или орудие их взаимодействия, 6) плотность древесного населения, 7) степень энергии борьбы за существование и изменение в ходе её во времени, 8) рост и плодоношение, 9) потому и возобновление всего организма, 10) степень устойчивости его в борьбе, как целого, с другими сообществами растений или с вредителями из мира животных, растений и таких стихий, как ураган, грозы и т.д.».

Тип насаждений, по Г.Ф. Морозову, – понятие лесоводственно- географическое, связанное с определённой климатической областью, с типом рельефа и почвенно-геологическими условиями. Тип насаждения – низшая квалификационная единица. «Самыми крупными единицами, – писал Г.Ф. Морозов, – будут зоны и подзоны, затем области и подобласти и, наконец, типы лесных массивов и типы насаждений».

К зонам, по Г.Ф. Морозову, относятся: тундра лес, степь и пустыня. Они делятся на подзоны: лесотундра, северная лесная полоса тайги и болот, древняя лесостепная подзона с реликтовыми дубовыми лесами, древняя степная подзона, современная лесостепная и, наконец, степная с байрачными лесами. Если зоны и подзоны расположены более или менее параллельно широтам, то области и подобласти могут иметь другое направление. Например, Г.Н. Высоцкий делит лесостепь на три области: Заднепровье, Центральный район и Заволжье.

Любая классификационная единица, будь то зона, область или тип насаждений, по Г.Ф. Морозову, представляет собой сложное общежитие живых существ в непрерывной связи с внешней средой, представляет явление и биогеографическое, и биосоциальное, и историческое.

Г.Ф. Морозов особо отмечал географичность типов насаждений и считал возможным выделять их по географическим зонам или областям, а не в целом по стране.

Изложив общие принципы классификации лесных сообществ, Г.Ф. Морозов даёт частное описание основных типов насаждений лесостепной зоны, зоны сухого лесоводства. Там были выделены им следующие типы насаждений: сухой бор, низинный бор, пристепной бор на чернозёмных супесях и типы леса нагорного берега.

Сухой бор. В этот тип насаждений Г.Ф. Морозов объединил сосняки, растущие по левым низким берегам рек, на вершинах сухих песчаных дюн, где в живом напочвенном покрове в массе растут лишайники. Сосна в таких борах образует чистые, одноярусные, очень быстро изреживающиеся насаждения низкой производительности III-V бонитетов. Такие сухие боры мало изменяют занятую ими среду, формируют слабую подстилку, которая на сухой почве разлагается очень медленно, подзолообразовательный процесс идёт очень вяло. Сплошные рубки в сухих борах не приводят ни к смене покрова, ни к смене пород. «Сухие боры сухой области – не столько результат бедности грунта, сколько его сухости», – отмечал Г.Ф. Морозов.

Низинный бор (свежий бор). Этот тип насаждений характеризуется сосновыми насаждениями II-III бонитетов, с участием берёзы, осины и дуба, с редким подлеском из крушины ломкой и рябины. Такие сосняки растут в междюнных низинах или котловинах, в которых бывают свежие песчаные почвы с покровом из зелёных мхов. Здесь очень близок уровень грунтовых вод. Обычно он расположен на глубине 2-3 м. Все насаждения этого типа характеризуются сравнительно хорошим естественным возобновлением. При сплошных рубках наблюдается смена пород и живого напочвенного покрова. Между низинным свежим бором и сухими борами бывают переходы и отклонения в разные стороны: то в сторону большей сухости, то, наоборот, в сторону большей влажности, вплоть до низин, которые можно назвать уже не свежими, а влажными борами. Отличительным признаком влажных боров является более близкий уровень грунтовых вод (до 1,25 м). Здесь формируется иной напочвенный покров и наблюдается преобладание осины над берёзой.

Пристепной бор на чернозёмных супесях. Они формируются на чернозёмовидных супесях, подстилаемых на разной глубине суглинками. Большая мощность чернозёмной супеси (глубиной до 1 м), – пишет Г.Ф. Морозов, – свидетельствует о том, что эта территория была когда-то занята степью, и только позднее на неё надвинулся лес.

Насаждения этого типа представлены сложными формами I-Iа бонитета. В первом ярусе находится сосна высотой до 35 м; во втором – дубняки среднего качества с единичной примесью береста, берёзы и осины; в подлеске преимущественно бересклет бородавчатый. При сплошных рубках сосновый подрост часто заглушается порослью дуба и других лиственных пород и происходит смена сложных сосняков порослевыми насаждениями.

В лесостепи по правым нагорным берегам рек, где обычны лёссы, лессовидные и мореные суглинки, чернозёмовидные и засолённые почвы Г.Ф. Морозов выделил следующие типы леса нагорного берега: дубово- ясеневые насаждения самых высоких мест; дубняки с участием ясеня, чистые и одноярусные дубняки на солонцеватых почвах, дубняки с участием осины.

Дубово-ясеневые насаждения самых высоких мест на тёмно-серых лесных почвах, включая сюда и деградированный чернозём и лесостепной суглинок. Насаждения этого и второго типа не только смешанные, но и сложные: благодаря преобладанию ясеня над дубом можно различить иногда четыре яруса. Во втором ярусе произрастают ильмовые, липа; в третьем – полевой клён, а в четвертом – кустарниковый подлесок из черноклёна и других пород. Насаждения такого типа отличаются высокой производительностью и характеризуются обильным подростом.

Дубняки с участием ясеня на разных серых светло-серых лесных суглинках. В этих типах насаждений ясень уже не преобладает над дубом и обычно уступает ему в росте. Эти насаждения среднего бонитета (II), но состав остаётся тем же, что в дубово-ясеневых насаждениях. Здесь также хорошо выражена ярусность. Дуб плодоносит слабее, самосева дуба здесь встречается меньше, растёт он хуже, но всё же это типично коренное местопроизрастания дуба.

Дубняки на солонцеватых почвах и на лесных солонцах. Этот тип насаждений представлен уже не сложными и смешанными, а чистыми и одноярусными дубняками. Они характеризуются плохим ростом и представлены насаждениями IV и V классов бонитета, с плохо развитой кроной и очень подавленным плодоношением. Сомкнутости насаждений нет, хотя число деревьев на 1 га довольно большое и достигает в столетнем возрасте до 4000 шт./га.

Дубняки с участием осины. Такие типы насаждений встречаются на аллювии (от лат. alluvio – нанос, намыв) овражных тавельгов (от нем. Talweg, Tal – долина, Weg – дорога), то есть на наносных отложениях (гравий, галька, песка, глины) рек и ручьев; и на деллювии (скопление рыхлых продуктов выветривания горных пород) прилегающих частей овражных склонов. Такие насаждения представляют собой дубняки с участием осины превосходного роста.

Г.Ф. Морозов отмечает, что при сплошных рубках все типы насаждений нагорного берега дают обильную поросль, а насаждения первых двух типов (дубово-ясеневые и дубняки с участием ясеня) сохраняют её до высокого возраста (120-140 лет), вероятно, благодаря превосходным почвенно-грунтовым условиям. Только по тальвегам оврагов и балок сплошная рубка даёт смену дуба на осину. То же самое происходит в более северных районах наших дубрав, где сплошная рубка легко ведёт к смене дуба на липу и осину.

Г.Ф. Морозов выделял основные и временные типы насаждений. Основные – это те природные насаждения, которые более всего соответствуют данным условиям местопроизрастания, например, сосняки на песчаных почвах, ельники на оподзоленных суглинках, дубравы на лесных мало оподзоленных суглинках и т.д. К временным типам он относил насаждения, которые появляются на месте основных, существуют непродолжительное время и вновь вытесняются основными, например, осинники и березняки на месте сосны или ели. Основные и временные типы насаждений в лесоводстве соответствуют первичным и вторичным типам растительности в ботанике.

Из всех лесоводов своего времени Г.Ф. Морозов был наиболее близок к пониманию единства организмов и окружающей их среды. Под влиянием Г.Ф. Морозова идея типов леса привлекла всеобщее внимание и получила широкое развитие в работах отечественных и зарубежных лесоводов. Учение о типах насаждений Г.Ф. Морозова послужило основой для развития типологических направлений П.П. Серебренникова, А.А. Крюденера, Е.В. Алексеева и П.С. Погребняка.

П.П. Серебренников, высоко оценивая и используя учение о типах леса Г.Ф. Морозова, разработал классификацию типов насаждений для лесов Севера. Он выделил в качестве главного признака для выделения типов преобладание древесной породы. Разделив насаждения по господству пород, он разбил каждую группу на типы в соответствии с влажностью почвы: по суходолу (почвы сухие, свежие и сырые) и по мокрому месту (почвы мокрые и болотные).

Для сосны П.П. Серебренников выделил три типа насаждений по суходолу (бор-беломошник, бор-ягодник и бор островной, или «веретье») и четыре типа по мокрому месту (сурадок, суболоток, рада и моховое болото). Для ели он выделил три суходольных типа насаждений (холм и холмовая ровнядь, ровнядь на сырой почве и лог) и один тип по мокрому месту (согра). Лиственные насаждения представлены у П.П. Серебренникова одним типом по суходолу (новина или пальник) и одним по мокрому месту (уйта – почти чистое берёзовое насаждение). Смешанные типы с господством хвойных: биль с преобладанием ели и черничник с преобладанием сосны.

А.А. Крюденер [13] использовал для разработки своей классификации типов леса учение о типах насаждений Г.Ф. Морозова и работы северных лесничих и лесоустроителей И.И. Гуторовича, П.П. Серебренников, А.С. Рожкова и др. Он создал естественно-историческую классификацию типов леса для лесной зоны европейской части России.

А.А. Крюденер следующим образом характеризует тип леса: «Главные типы почвогрунтов и типичные почвенно-грунтовые условия, в зависимости от увлажнения (и водного дренажа), доступа воздуха (воздушного дренажа) и характера верхнего слоя растительной почвы (кислого, нейтрального, мягкого илистого перегноя, торфа), дают в связи с минеральным субстратом при наличности известного древостоя определённые типы насаждений».

Следовательно, классификация почвогрунтов А.А. Крюденера основана на двух главных признаках: механическом составе и влажности. По механическому составу почвогрунтов он выделял следующие типы леса: на песках – боры, на супесях – субори, на суглинках – рамени и на комбинациях почвогрунтов (песчаных, супесчаных и суглинистых) – сурамени. Кроме того, выделенные типы почвогрунтов и, соответственно типы леса, А.А. Крюденер подразделял по степени увлажнения на сухие, свежие, влажные, илистые, лога, трясины и заболоченные (пендус, согру, сумшару и мшару), надболотные (при отсутствии торфа) и сырые (также при отсутствии торфа).

Классификация типов леса явилась определённым полезным этапом в развитии лесной типологии европейской части России.

2. Геоботаническая типология леса в.н. сукачёва

Основателем геоботанической, биогеоценотической типологии леса является академик В.Н. Сукачёв [44]. Он определял тип леса по преобладающим растениям – эдификаторам (создателям среды) и называл его по господствующей древесной породе и преобладающему виду напочвенного покрова (доминантам). На основании этого В.Н. Сукачёв все леса подразделяет на:

- Хвойные леса, среди которых выделяет тёмнохвойные (ельники, кедровники и пихтарники), светлохвойные (сосняки и лиственничники) и из древовидных можжевельников.

- Лиственные леса, включающие в себя широколиственные (дубняки, липняки, ясенники, кленовники, чёрноольшанники, букняки, грабники, каштанники) и мелколиственные (березняки, осинники, сероольшанники, тополевники, ивняки из древовидных ив).

Тёмнохвойные и светлохвойные леса В.Н. Сукачёв подразделял на группы типов: лишайниковые, зеленомошниковые, долгомошниковые, сфагновые, травяно-болотные, широкотравные и сложные. Березняки и осинники он относил к производным типам леса.

В начале своей научной деятельности В.Н. Сукачёв развивал учение о лесе как о фитоценозе, или растительной ассоциации. Позднее он рассматривал тип леса как тип лесного биогеоценоза и давал ему следующее определение: «Тип леса – это объедение участков леса (отдельных лесных биогеоценозов), однородных по составу древесных пород, по общему характеру других ярусов растительности, по фауне, по комплексу лесорастительных условий (климатических, почвенно-грунтовых и гидрологических), по взаимоотношениям между растениями и средой, по восстановительным процессам и по направлению смен на этих участках леса, требующих при одинаковых экономических условиях однородных лесохозяйственных мероприятий».

По В.Н. Сукачёву, тип леса более широкое понятие, чем растительная ассоциация ботаников. В него могут входить различные по составу растений, но сходные по экологическим свойствам ассоциации. Различными могут быть даже доминирующие древесные виды, например ель европейская и ель сибирская в пограничных частях ареала.

С позиций биогеоценотического похода В.Н. Сукачёва, растительная ассоциация объединяет растительные сообщества, однородно участвующие в аккумуляции и трансформации вещества и энергии на поверхности Земли. В соответствии с этим, растительная ассоциация характеризуется в основном однородным видовым составом, однородной синузиальной структурой, отражающей соответствующий состав экологических типов растений, и определённым составом факторов среды, влияющих на фитоценотический процесс.

Синузия (от греч. synusia – совместное пребывание, сообщество) – структурная часть фитоценоза, ограниченная в пространстве или во времени. В состав одной синузии входят виды, имеющие сходную жизненную форму и близкие ритмы сезонной вегетации. Например, в широколиственных лесах выделятся следующие синузии: деревьев, кустарников, летневегетирующего разнотравья и ранневесенних эфемероидов.

В.Н. Сукачев расположил сосняки и ельники в виде осей координат, где в центре на пересечении осей, расположен сосняк кисличник, или ельник- кисличник.

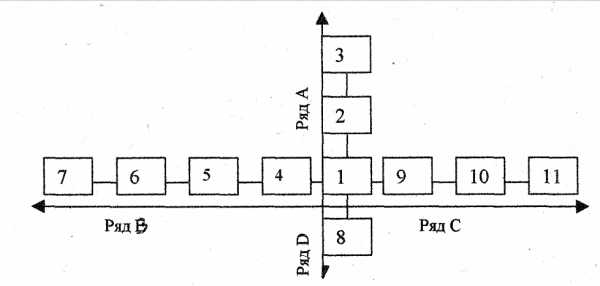

Схема эколого-фитоценотических рядов сосновых лесов

Сосняки: 1 – кисличник; 2 – брусничник; 3 – лишайниковый; 4 – черничник; 5 – долгомошник; 6 – сфагновый; 7 – сфагновые болота; 8 – травяной; 9 – липовый; 10 – лещиновый; 11 – дубовый

По оси А располагается ряд постепенного увеличения сухости и бедности местообитаний. Здесь последовательно располагаются брусничники и лишайниковые типы. По оси D постепенно нарастает проточное увлажнение в условиях которого формируются травяно-болотные типы. По оси В постепенно увеличивается заболачивание, ухудшается аэрация и плодородие местообитания, здесь последовательно располагаются черничники, долгомошники и сфагновые типы. Направление оси С – увеличение богатства почвы и сухости. Здесь последовательно располагаются липовые, лещиновые и дубовые типы сосняков и ельников (в ельниках выпадает лещиновый тип).

Рис. 30. Сосняк черничник

Эти ряды В.Н. Сукачев называл эколого-фитоценотическими, т.к. они показывают экологические связи фитоценозов, а также генетическими, т.к. отражают направление их взаимной смены.

В сосновых лесах В.Н. Сукачев выделил группы типов и типы леса:

- сосняки-зеленомошники объединяют типы леса: сосняк-брусничник, сосняк-кисличник и сосняк-черничник;

- сосняки-долгомошники включают типы леса сосняк-долгомошник с преобладанием в почвенном покрове кукушкина льна;

- сосняки сфагновые представлены одним типом леса – сосняком сфагновым;

- сосняки болотно-травянистые представлены сосняком травяным;

- сосняки сложные объединяют типы леса сосняк липовый, сосняк лещиновый и сосняк дубовый;

- сосняки лишайниковые включают тип леса сосняк лишайниковый.

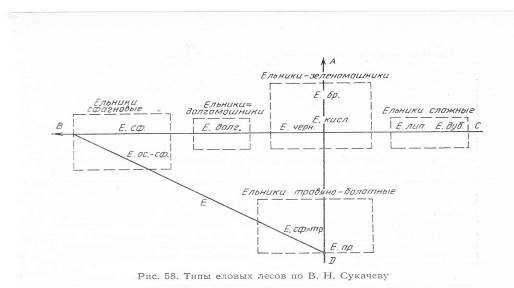

В схеме эколого-фитоценотических рядов еловых лесов В.Н. Сукачев дает дополнительный ряд Е, который является переходным от заболачивания к проточному увлажнению. В еловых лесах выделяются группы типов и типы леса:

- Ельники-зеленомошники объединяют ельник-кисличник, ельник- брусничник и ельник-черничник. Рельеф достаточно развит, почвы богатые, дренированные.

- Ельники-долгомошники представлены одним типом – ельником- долгомошником. Рельеф менее развит, почвы те же, но несколько заболочены.

- Ельники сфагновые включает типы леса – ельник сфагновый и ельник осоко-сфагновый. Рельеф равнинный или дно котловин, почвы заболочены.

- Ельники болотно-травянистые представлены типами леса – ельник- лог и ельник травяно-сфагновый. Дно логов с заболоченными почвами, но с проточной водой.

- Ельники сложные включают ельник липовый и ельник дубовый. Места с богатыми, хорошо дренированными почвами, с близким залеганием известняков.

Схема эколого-фитоценотических рядов еловых лесов

Ельники: 1 – кисличник; 2 – брусничник; 3 – черничник; 4 – долгомошник; 5 – сфагновый; 6 – осоко-сфагновый; 7 – травяно-сфагновый; 8 – лог; 9 – липовый; 10 – дубовый (по Н.М. Горшенину и А.Н. Швиденко, 1977)

Классификация типов леса В.Н. Сукачева предусматривает разделение типов лесов на коренные и производные, что соответствует постоянным и временным типам Г.Ф. Морозова. В.Н. Сукачев внес огромный вклад в развитие лесной типологии. Он является основателем биогеоценотического направления в лесной типологии. Классификация типов леса В.Н. Сукачева находит широкое применение при описании насаждений и при назначении отдельных лесохозяйственных мероприятий – мер содействия естественному возобновлению, способов рубок и некоторых других.

Продолжателем лесотипологического направления Г.Ф. Морозова П.П. Серебренникова и А.А. Крюденера был проф. Е.В. Алексеев. Он, как и его преемник П.С. Погребняк, изучал типы леса на Украине, поэтому это направление часто называют украинским, или лесоводственно- экологическим.

3. Лесоводственно-экологическая типология леса П.С. Погребняка

Лесоводственное экологическое направление в учении о типах леса получила дальнейшее развитие в работах П.С. Погребняка [32]. П.С. Погребняк определяет как тип условий местопроизрастания со всей совокупностью растительности, независимо от видов древесных пород. Он писал, что под типом леса надо понимать «…все участки леса и даже вырубки, подлежащие возобновлению, с экологически однородными (или близкими) местообитаниями.

В основу типологической классификации лесов он положил принцип единства организмов и среды. П.С. Погребняк исходил из того, что производительность лесов зависит от двух равнозначных эдафических факторов плодородия почвы – влажности и богатства. Для отражения изменений, происходящих в составе и продуктивности лесов в следствие изменений климатических и эдафических факторов среды, П.С. Погребняк воспользовался методом сравнительной экологии. Ряды лесных участков, расположенные по количественных ступеням нарастания влажности в условиях одинакового плодородия, были названы гигрогенными, отдельные части гигрогенного ряда (0, 1, 2, 3, 4, 5) – гигротопами. То есть, каждый гигротоп объединяет участки лесной площади с одинаковой влажностью.

Ряды лесных участков, расположенные по количественным ступеням богатства (трофности) были названы трофогенными, а каждый член ряда (A, B, C, D) называется трофотопом. Трофотопы – это участки леса с одинаковым почвенным плодородием. Тип лесного участка объединяет лесные и нелесные участки с одинаковыми почвенно-гидрологическими условиями.

Все местообитания, занятые лесом и не занятые им, но лесопригодные, в зависимости от плодородия делятся по эдафической системе П.С. Погребняка на 4 трофотопа: A – боры, В – субори, С – сугруды, D – груды; а каждый трофотоп по степени влажности разделяется на 6 гигротопов: 0 – очень сухие, 1 – сухие, 2 – свежие, 3 – влажные, 4 – сырые, 5 – мокрые.

Рис. 31. Бор свежий

Боры – наиболее бедные местообитания с преимущественно песчаными и супесчаными почвами. Важнейшими эдификаторами трофотопа являются сосна и лиственница.

Субори – относительно бедные местообитания. Почвы чаще всего супесчаные. Древостой коренных ассоциаций из сосны и лиственницы, Иногда во втором ярусе могут быть ель и дуб.

Сугруды – относительно богатые местообитания. Почвы суглинистые или супесчаные. В древостоях коренных типов, кроме видов, произрастающих в борах и суборах, могут расти: пихта, бук, граб, клен, липа.

Рис. 32. Суборь свежая

Груды – богатые местообитания преимущественно в районах теплового климата. Насаждения наивысшей продуктивности, в состав которых могут входить дуб, бук, ель, сосна, пихта, ясень, ильм, орех, бархат.

Для отображения зависимости состава и продуктивности насаждения от эдафических факторов среды П.С. Погребняк объединил экологические ряды в эдафическую сетку. При этом он использовал и развил типологическую классификацию Е.В.Алексеева, поэтому она и получила названия эдафической сетки Алексеева-Погребняка (табл. 13).

Таблица 13. Эдафическая сетка Алексеева-Погребняка

| Гигротопы | Трофотопы | . | ||

| Боры А | Субори В | Сугруды С | Груды Д | |

| Крайне сухие – 0 | А0 | В0 | С0 | Д0 |

| Сухие –1 | А1 | В1 | С1 | Д1 |

| Свежие – 2 | А2 | В2 | С2 | Д2 |

| Влажные – 3 | A3 | В3 | С3 | Д3 |

| Сырые – 4 | А4 | В4 | С4 | Д4 |

| Мокрые – 5 | А5 | В5 | С5 | Д5 |

Таким образом, эдафическая сетка наглядно отражает влияние на растительность основных факторов почвенного плодородия – воды и минеральной пищи. Эдафическая сетка широко используется в практике лесокультурного дела для экологической оценки естественных почвенно- грунтовых условий.

В.Г. Нестеровым был предложен в 1949 г. комплексный биоэкологический метод типологии леса, при котором типы леса определяются и обозначаются по двум, базисным признакам – древесным породам и условиям местообитания (особенностям почвы и климата). Названия типам леса даны большей частью комплексные, лесоводственные, отражающие и древесную породу и почву, например: сосняки на свежей супесчаной дерново-подзолистой почве; дубрава ясеневая на черноземе и т.д.

Для целей практики В.Г. Нестеровым предложены обозначения типов леса в виде кратких буквенных показателей: Сс, Ссв, Ссу, Дсу, Дсм и т.д., где заглавная буква обозначает первую букву названия породы: С – сосна, Д – дуб и т.д., а малая буква при ней – условия местопроизрастания: с – сухие почвы разного механического состава; cв – свежие пески; су – свежие супеси и мелкие суглинки; см – свежие глубокие суглинки, супеси на глинах и суглинках, глинистые супеси; л – проточно-сырые почвы возле ручьев, в логах, оврагах; з – застойно-сырые почвы; пп – припойменные; б – болотистые почвы; п – пойменные почвы. «Использование данной классификации типов леса, – отмечает В.Г. Нестеров, – не снимает возможности применения классификации В.Н. Сукачева для типологии лесорастительных сообществ и классификации П.С. Погребняка для типологии условий местопроизрастания их. Сочетание же всех трех классификаций охватывает всю проблему лесной типологии: установление типов леса, как единства растений и среды, типов лесорастительных сообществ и типов лесорастительных условий среды.

В нашей стране разрабатывались и другие направления лесной типологии и классификации типов леса. На их основе разработан ряд региональных классификаций типов леса, учитывающих местные особенности. Они используются практикой лесного хозяйства.

Для практического использования типов леса в лесном хозяйстве их целесообразно распределить на группы (категории производительности): высокопроизводительные, среднепроизводительные и низкопроизводительные. Категории производительности устанавливают по двум показателям – качественному и количественному. Качественный показатель определяется типом леса; количественный показатель – классом бонитета изучаемого насаждения. Кроме количественного показателя продуктивности типов леса, устанавливают возрастной этап формирования типа леса. Разделение лесов на группы типов леса по категориям производительности, а в пределах типа леса по этапам формирования позволяет использовать лесную типологию в качестве основы для проектирования и ведения лесного хозяйства.

Список литературы:

1. Алексеев Е.В. Типы украинского леса. Правобережье. Киев, 1925.

2. Алексеев И.А., Гусева О.Н., Курненкова И.П., Чешуин Е.Н. Интегрированная система защиты леса. Йошкар-Ола, 2013.

3. Алексеев И.А., Краснов В.Г., Гусева О.Н. Фауты и фаутность леса. Йошкар-Ола, 2017.

4. Артюховский А.К. Санитарно-гигиенические и лечебные свойства леса. Воронеж: изд-во Воронежского университета, 1985.

5. Атрохин В.Г. Лесоводство и дендрология. М., 1982.

6. Горшенин Н.М., Швиденко А.Н. Лесоводство. Львов, 1977.

7. Гуторович И.И. Заметки северного лесничего // Лесной журнал, 1897., вып. 2, 5.

8. Демаков Ю.П., Майшанова М.И., Гончаров Е.А., Богданов Г.А., Краснобаев Ю.А., Швецов С.М., Чемерис А.Н. Воздействие завода силикатного кирпича на состояние и структуру соснового биогеоценоза. Йошкар-Ола: Поволжский ГТУ, 2013. 192 с.

9. Денисов С.А., Егоров В.М. Естественное возобновление сосны в Пензенской области. Йошкар-Ола, 2005. 180 с.

10. Желдак В.И., Атрохин В.Г. Лесоводство. Ч. I. М.: ВНИИЛМ, 2002.

11. Замолодчиков Д.Г., Уткин А.И., Коровин Г.Н. Определение запасов углерода по зависимым от возраста насаждений конверсионно-объёмным коэффициентам // Лесоведение, 1998. № 3.

12. Зеликов В.Д. Почвоведение с основами геологии. SVS.: Изд-во МГУЛ, 1999.

13. Колданов В.Я. Смена пород и лесовосстановление. М.: Изд-во «Лесн. пром-сть», 1966.

14. Колесниченко М.В. биохимические взаимовлияния древесных растений. М.: Изд-во «Лесн. про-сть», 1976.

15. Крюденер А.А. Основы классификации типов насаждений и их народнохозяйственное значение в обиходе страны. Материалы к изучению русского леса. М., 1916-1917.

16. Лесной кодекс РФ. 2006.

17. Луганский Н.А., Залесов С.В., Щавровский В.А. Лесоводство. Екатеринбург, 1996.

18. Маргус М.М., Имелик О.И., Сарв И.Ф., Янес Х.Я. Лес и здоровье человека. М.: Изд-во «Лесн. пром-сть», 1979.

19. Мелехов И.С. Лесоведение. М.: Изд-во МГУЛ, 1999.

20. Молчанов А.А. Лес и окружающая среда. М.: Изд-во «Наука», 1968.

21. Морозов Г.Ф. Избранные труды. Т.1. М.: Изд-во «Лесн. пром-сть», 1970.

22. Морозов Г.Ф. Избранные труды. Т.2. М.: Изд-во «Лесн. пром-сть», 1971.

23. Набатов Н.М. Лесоводство. М.: Изд-во МГУЛ, 1997

24. Нестеров В.Г. Общее лесоводство. М.: Сельхозгиз, 1960.

25. Нестеров Н.С. Очерки по лесоведению. М.: изд-во Сельхозгис, 1960.

26. Обыденников В.И. Лесоведение. Текст лекций. М.: Изд-во МГУЛ, 1998.

30. Переведенцева Л.Г. Лекарственные грибы Пермского края. Пермь, 2011. 145 с.

31. Петров В.В. Жизнь леса и человек. М.: Изд-во «Наука», 1985.

32. Погребняк П.С. Общее лесоводство. М.: Колос, 1968.

33. Рахманов В.В. Гидроклиматическая роль лесов. М.: Изд-во «Лесн. пром-сть», 1984.

34. Ремезов Н.П. Влияние рубок ухода на лесорастительные свойства почвы // Почвоведение, 1953. № 2.

35. Рожков А.С. К устройству северных лесов. СПб., 1912.

36. Романов Е.М. Выращивание сеянцев древесных растений: биоэкологические и агрономические аспекты. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2000.

37. Рысин Л.П., Савельева Л.И. Еловые леса России. М.: Наука, 2002. 335 с.

38. Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство. М.: Akademia, 2005.

39. Смирнова О.В. Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. М.: Наука, 2004. Кн. 1. 479 с.

40. Смирнова О.В. Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. М.: Наука, 2004. Кн.2. 575 с.

42. Справочник лесничего. М., 2003. 640 с.

43. Стефан Г. Спурр, Бертон В. Барнес. Лесная экология. М.: Лесн. пром., 1984.

44. Сукачёв В.Н., Дылис Н.В. Основы лесной биогеоценологии. М.: Изд-во «Наука», 1964.

45. Ткаченко М.Е. Общее лесоводство. М., 1952.

46. Хайретдинов А.Ф., Конашова С.И. Рекреационное лесоводство. Уфа, 1994.

47. Цветков В.Ф. Камо грядеше: (некоторые вопросы лесоведения и лесоводства на Европейском Севере). Архангельск: Изд-во Архангельского ГТУ, 2000.

48. Цветков В.Ф. Лесной биогеоценоз. Архангельск, 2004.

49. Цуканов Н.А. Краткая история лесной отрасли в России. М., 1999.

50. Чураков Б.П., Качак В.В., Кублик В.А., Чураков Д.Б. Лесопользование. Ульяновск: УлГУ, 2001.

51. Чураков Б.П. Взаимоотношения патогенных грибов с древесными растениями. М.: Изд-во МГУ им. М.В.Ломоносова, 1993.

52. Энциклопедия лесного хозяйства. М.: ВНИИЛМ, 2006. Т. I-II.

Просмотров: 81

extxe.com

Типы хвойных лесов ельников и сосняков классификация и описание

Чтобы разобраться в многообразии сообществ, указывал В. Н. Сукачев, необходимо свести его к определенным типам, которые объединяли бы сообщества, однородные по своим существенным чертам. По В. Н. Сукачеву, тип леса — это участки леса (отдельные лесные биогеоценозы), однородные по составу древесных пород, ярусам растительности и фауне, микробному населению, климатическим, почвенным и гидрологическим условиям, взаимоотношениям между растениями и средой, внутри- и межбиогеоценотическому обмену веществом и энергией восстановительным процессам и направлению смен в них. Эта однородность свойств компонентов биогеоценозов в целом объединяется в одном типе, требуя при одинаковых экономических условиях применения однородных лесохозяйственных мероприятий. Разнообразие сосновых и еловых лесов сведено к группам типов леса. В каждой группе выделены типы леса по древесной породе и напочвенной растительности. Например, в группе сосняков-зеленомошников — сосняки-брусничники, сосняки-кисличники, сосняки-черничники и т. д.

Классификационная схема типов сосновых лесов представлена эдафофитоценотическими группами типов, расположенных по рядам А, В, С, D (рис. 57). Центр соединения начальных концов линий (рядов) соответствует оптимальным условиям местопроизрастания.

Рис. 57. Типы сосновых лесов по В. Н. Сукачеву

В группу сосняков-зеленомошников включены сосняки-кисличники, сосняки-черничники, сосняки-брусничники. От центра по направлению вверх расположен ряд А, условно обозначающий группу бедных сухих условий местопроизрастания. По мере удаления от центра степень сухости почвы увеличивается. В направлении по ряду А выделена группа лишайниковых сосняков. Ряд В означает постепенное нарастание застойного увлажнения. Здесь выделены группы типов леса: сосняки-долгомошники, сфагновые сосняки. Вправо от центра расположен ряд С — ряд увеличения богатства почвы. Здесь одна группа — сосняки сложные с типами леса: сосняки липовые, лещиновые и дубовые. Вниз от центра расположен ряд D, характеризующий постепенное нарастание проточного увлажнения. Здесь преобладают травяно-болотные сосняки.

На классификационной схеме типов леса В. Н. Сукачева расположено шесть групп типов сосновых лесов.

Сосняки лишайниковые (Pineta cladinosa), к которым относится тип леса сосняк-лишайниковый (P. cladinosum). Коренной тип занимает дюны с сухими бедными песчаными почвами. Древостой сосны чистые, одноярусные, IV-V классов бонитета. На вырубках и гарях сосна, как правило, не возобновляется или же возобновляется слабо из-за зарастания этих участков вейником наземным, белоусом и другими травами.

Сосняки-зеленомошники (P. hyloccmiosa) объединяют следующие типы леса: сосняк-брусничник; сосняк-кисличник; сосняк-черничник.

Сосняк-брусничник (P. vacciniosum) распространен на хорошо дренированных малоплодородных песчаных и супесчаных суховатых и свежих почвах. В живом напочвенном покрове преобладает брусника.

Древостой II—III классов бонитета. Естественное возобновление сосны происходит относительно быстро при отсутствии задернения. После пожаров и сплошных рубок образуются временные типы — сосняк лишайниковый или вересковый. Сосняк-кисличник (P. oxalidosum) встречается на более плодородных суглинистых и супесчаных дренированных свежих почвах. Древостой I класса бонитета с примесью березы и осины. В подлеске — рябина, можжевельник и др. В живом напочвенном покрове — кислица, майник, мхи. Сосняк-черничник (P. myrtillosum) занимает подзолистые супесчаные и суглинистые влажные почвы, находящиеся иногда в начальной стадии заболачивания. При задернении вырубок и на гарях сосна может сменяться березой и осиной. Древостой сосны II—III классов бонитета с примесью березы и осины. Подлесок негустой из рябины и можжевельника. В живом напочвенном покрове — черника, блестящие мхи, а на микропонижениях — кукушкин лен.

Сосняки-долгомошники (P. polytrichosa) — тип леса — сосняк-долгомошник (P. polytrichosum). Чистые сосняки IV класса бонитета на сырых заболачивающихся торфянисто-подзолисто-глеевых почвах. В живом напочвенном покрове преобладает кукушкин лен.

Сосняки сфагновые (P. sphagnosa) представлены сосняком сфагновым (P. sphagnosum) и осоково-сфагновым (P. caricoso-spliagnosum) V класса бонитета. Древостой чистые или с единичной примесью березы. Подлеска нет. В напочвенном покрове — сфагновые мхи, кукушкин лен, пушица, осоки.

Сосняки травяно-болотные (P. uliqinosa herbosa) формируют сосняк травяной (P. herbosum). Для него характерны наносные плодородные почвы с проточным увлажнением. Древостой из сосны с примесью лиственных пород высокой продуктивности. Лесовозобновление хорошее при условии минерализации подстилки.

Сосняки сложные (P. composita) формируются на богатых почвах с примесью лиственных пород. Типы леса: сосняк липовый, сосняки лещиновый, сосняк дубовый. Сосняк липовый (P. tiliosum) занимает хорошо дренированные богатые подзолистые суглинистые и супесчаные свежие почвы. Древостой I класса бонитета. В подлеске липа, лещина, бересклет и др. Естественное возобновление сосны после вырубки затрудняется пышно разрастающейся травянистой растительностью и подлеском; смена пород происходит легко. Сосняк лещиновый (P. corylosum) занимает еще более богатые местообитания. Древостой I—1а классов бонитета. В подлеске преобладает лещина. Смена пород происходит при отсутствии рубок ухода в молодняках. Сосняк дубовый (P. quercetosum) занимает наиболее богатые местообитания; сосна здесь легко сменяется осиной, липой, березой, порослевым дубом.

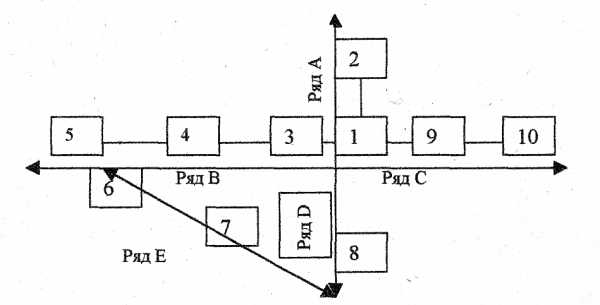

Классификационная схема типов еловых лесов представлена уже пятью рядами (рис. 58). Кроме рядов А, В, С, D, имеющих такое же значение, как и в схеме типов сосновых лесов, добавляется ряд Е, показывающий постепенный переход от застойного увлажнения к проточному, и наоборот.

В еловых лесах формируются пять групп типов и в них десять типов леса.

Ельники-зеленомошники (Piceeta hylocomiosa) объединяют три типа леса: ельник-кисличник, ельник-черничник и ельник-брусничник. Ельник-кисличник (P. oxalidosum) занимает относительно плодородные свежие почвы на возвышенных местоположениях. Древостой ели I—II классов бонитета с участием березы и осины. Подлесок редкий. В живом напочвенном покрове — кислица, майник, мхи. Ельник-черничник (P. myrtillosum) характерен для ровных местоположений с менее дренированными плодородными и более плодородными почвами. Древостой ели II—III классов бонитета с примесью березы. В живом напочвенном покрове — черника и мхи. Ельник-брусничник (P. vacciniosum) распространен на сухих, менее плодородных почвах. Древостой ели III класса бонитета с примесью сосны. В живом напочвенном покрове — брусника и мох.

Вырубки описанных типов групп сосняков-зеленомошников могут хорошо возобновляться елью при условии минерализации почвы под пологом леса. Сплошные рубки, лесные пожары, ветровалы ведут к смене ели березой, осиной и сосной.

Ельники-долгомошники (P. polytrichosa) распространены на севере тайги. Здесь один тип леса ельник-долгомошник (P. polytrichosum) занимает пониженные места с избыточным застойным увлажнением. Чистые ельники IV класса бонитета или с примесью березы. Подлесок редкий. В живом напочвенном покрове — кукушкин лен, хвощ, черника, местами сфагнум.

Ельники сфагновые (P. sphagnosa) формируются на севере и северо-западе европейской части в котловинных застойно-сырых местах, нередко с толстым слоем торфа. Типы леса: ельник сфагновый и ельник осоко-сфагновый. Ельник сфагновый (P. sphagnosum) занимает пониженные места с торфянистым верхним слоем. Древостой из ели IV—V классов бонитета с примесью сосны. Подлеска нет. В живом напочвенном покрове преобладает сфагнум. Ельник осоко-сфагновый (P. caricoso-sphagnosum) произрастает обычно на низких котловинах с медленнопроточной водой. Древостой из ели IV класса бонитета с примесью березы или сосны. Подлесок редкий — крушина, смородина черная, ольха белая. В живом напочвенном покрове — осоки, сфагнум, кукушкин лен.

Ельники травяно-болотные (P. uliginoso-herbosa) произрастают в логах, по долинам ручьев и рек. Типы леса — ельник-лог и ельник травяно-сфагновый. Ельник-лог (P. fontinalo) распространен по долинам ручьев и рек на проточно- влажных плодородных почвах. Древостой ели II класса бонитета, березы и осины. Подлесок густой из калины, бересклета, жимолости, шиповника и т. д. В живом напочвенном покрове — таволга, пролеска, крапива, папоротник, хвощ. Ельник травяно-сфагновый (P. sphagnoso-herbosum) произрастает на менее плодородной почве с признаками застоя влаги. Древостой ели IV класса бонитета и березы. В живом напочвенном покрове — папоротники, мхи из рода сфагнум.

Ельники сложные (P. composita) — наиболее высокопродуктивные типы еловых лесов. Более часто встречаются в южной части лесной зоны. Типы леса— ельник липовый и ельник дубовый. Ельник липовый (P. tiliosum) встречается на плодородных свежих почвах. Древостой из ели I класса бонитета, пихты, осины, березы. 2-й ярус отсутствует или развит слабо. Подлесок густой из липы, жимолости. В живом напочвенном покрове разнотравье. Ельник дубовый (P. quercetosum) распространен на более плодородных почвах. Древостой смешанные по составу и сложные по форме, I класс бонитета. В 1-м ярусе ель, сосна, береза, осина, во 2-м — дуб, липа, клен. Подлесок густой в основном из бересклета. Живой напочвенный покров из разных трав. Этой группе типов леса присуща высокая опасность смены пород, особенно после сплошных рубок.

В. Н. Сукачев так же, как и П. С. Погребняк, разделил типы леса на коренные и производные. Ельники обычно коренные типы, сосняки — производные от них, за исключением сухих лишайниковых и сфагновых (болотных) типов леса. Порослевой дубняк считают производным от дубравы семенного происхождения. Производные типы подразделяют на первично- и вторично-производные. Первично-производными после еловых коренных ельников-кисличников, черничников, брусничников являются сосняки-кисличники, черничники, брусничники. После изменений в первично-производном типе леса возникает вторично-производный, например сосняк вересковый.

Типы леса и их распространение В. Н. Сукачевым представлены на обобщенной схеме эдафофитоценотических ареалов, где даны типы различных лесов (рис. 59). Сравнивая распространение сосновых типов по различным условиям местопроизрастания, видим, что по сравнению с елью сосняки распространены шире. Однако ель заходит далеко по ряду, характеризующему проточно-сырые условия, а по ряду сухих местообитаний она выше брусничников не поднимается, т. е. в более сухих условиях не произрастает.

Классификационная схема типов леса разработана В. Н. Сукачевым на основе исследований, проведенных в северных и таежных лесах. Здесь она и получила широкое распространение при описании лесов в процессе лесоустройства. Ее преимуществом является объединение мелких фитоценозов (типов леса) в обширные группы. Указание на группу типов леса и тип леса в таксационном описании помогает проектанту и лесничему уверенно назначать то или иное лесохозяйственное мероприятие. Были попытки организации лесного хозяйства на основе групп типов леса. Однако пока еще методика организации хозяйственных секций в организационно-хозяйственных планах лесхозов на основе классификации типов леса В. Н. Сукачева разработана недостаточно.

Цельное понятие о типе леса складывается после изучения динамики структуры и условий роста насаждений во времени, когда дается характеристика типу леса на каждом этапе его формирования, начиная от появления и до возраста спелости и старения. Такой подход к изучению типов леса называют динамическим. В той или иной степени этот принцип заложен в классификациях В. Н. Сукачева, П. С. Погребняка и В. Г. Нестерова.

vodakarta.ru

30. Группа типов леса. Краткая характеристика сосновых и еловых типов леса (3-4) Урала.

Группа типов леса, совокупность типов леса, близких по лесорастительным условиям, эффективности, составу древесных пород, подлеску, живому напочвенному покрову и тенденциям лесообразовательных процессов. В типах леса одной группы проводят идентичные лесохозяйственные мероприятия. Творение региональных типологических систематизаций, объединяющих ряды типов леса в домовитые единицы, обеспечило перевод системы ведения лесного хозяйства на зонально-типологическую основу. В итоге научных изучений и на основе лесоустроительной практики определено, что в пределах естественных зон и подзон все разнообразие исконных типов леса каждой лесной формации, как правило, можно соединить в 4-7 групп, различающихся по естественным условиям и особенностям техники проведения основных лесохозяйственных деяний.

Сосно́вый лес, сосняк — лес, в древостое которого главной лесообразующей породой является сосна. Это вечнозелёный светлохвойный лес, который произрастает в основном в умеренной лесной и лесостепной зоне Северного полушария, также встречается в тропиках и субтропиках. Ажурность крон позволяет проникать под полог леса большому количеству тепла, влаги и света, благодаря этому здесь развит подлесок, много как собственного подроста, так и подроста других пород (например,ели).

Сосновые:

Кисличный – нижние части склонов, почва глубокая, І-ІІ кл бонитета, Р=0,8-0,9, кислич. мох. покров.

Брусничные – на вершинах холмов, суховатые, суглинистые, супеси, бонитет IV кл, 0,7-0,8 – бр., вейник

Нагорные – возвышенные места, почва каменистая, бонитет IV-V, 0,4-0,5, бр., кошач. лапка

Липняковый – нижняя часть склона, богатые, суглинки, супеси, бонитет I-II ,0,8-0,9, черника, костяника, брусника

Долгомошные – пониженные места, подзолистая, слабо заболоченная, бонитет III-IV 0,7-0,8, черника, брусника

Сфагновые – котлованы, почва торфянистая, мокрая, бонитет V-Vа, 0,6-0,7, багульник, мох сфагновый, клюква, голубая сосна

Разнотравные – ровные места, склоны, свежие суглинки, супеси, II, 0,8-0,9, ЖНП разный.

Приручьевый – вдоль ручья, переувл., аллювиальные, II-III, вейник, таволга

Еловый лес – совершенно особое, своеобразное растительное сообщество. Это лес мрачный, тенистый, влажный. Ель создает очень сильное затенение, и под ее пологом могут существовать лишь достаточно теневыносливые растения. Кустарников в ельнике обычно мало, на почве – сплошной зеленый ковер мхов, на фоне которого растут немногие таежные травы и кустарнички.

Еловые:

Черника обыкновенная(Vaccinium myrtillus)— кустарничек высотой до 15—40 см, с гладкими остроребристыми зелеными ветвями.

Рябина обыкновенная (Sórbusaucupária)— небольшое дерево из семейства розоцветных высотой до 10 (редко 15 и даже 20) м, с ажурной кроной и серой гладкой корой. Листья очередные, крупные, непарноперистые, из 9-17 продолговатых или продолговато-ланцетных листочков.

Кислица обыкновенная (Oxálisacetosélla)— мелкое многолетнее травянистое растение из семейства кисличных стойким ползучим ветвистым корневищем, покрытым редкими сочными чешуйками.