Анализ ассоциаций мезофитных широколиственных лесов в центре Европейской России

The comparative analysis of floristic composition of the Russian Plain center broad-leaved forests of the alliance Carpinion betuli Issler 1931 em. Meyer 1937 was carried out by means of detrended correspondence analysis (DCA) and direct ordination along ecological factor scales. The three associations representing the proper zonal units of the area, namely Querco-Tilietum cordatae Laivinš 1983 in the hemiboreal forest zone, Aceri campestris—Tilietum cordatae ass. nov. hoc loco in the broad-leaved forest zone, and Aceri campestris—Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 1991 in the forest-steppe zone are characterized. Although all the forest stands described are small geographically isolated fragments, their floristic composition demonstrates the existence of syntaxonomic continuum and seems to be influenced by landscape features and anthropogenic disturbance just as strong as by zonal climatic factors.

Ключевые слова: широколиственные леса, синтаксономия, зональные и экологические варианты

Заугольнова Л. Б., Браславская Т. Ю. 2003. Анализ ассоциаций мезофитных широколиственных лесов в центре Европейской России // Растительность России. № 4. С. 3–28. https://doi.org/10.31111/vegrus/2003.04.3

Абрамов И. И., Волкова Л. А. 1998. Определитель листостебельных мхов Карелии // Arctoa. Т. 7. Прил. 1. 390 с.

Алехин В. В. 1951. Растительность СССР в основных зонах. М. 512 с.

Бобровский М. В., Ханина Л. Г. 2000. Заповедник Калужские засеки // Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России. М. С. 73—103.

М. С. 73—103.

Булохов А. Д., Соломещ А. И. 1991а. Синтаксономия лесной растительности Южного Нечерноземья. 2. Порядок Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928 // Биол. науки. Деп. ВИНИТИ. № 1100-В91. М. 49 с.

Булохов А. Д., Соломещ А. И. 1991б. Синтаксономия лесной растительности Южного Нечерноземья. 4. Подсоюз Acerenion campestris Bulokhov et Solomeshch // Биол. науки. Деп. ВИНИТИ. № 1102-В91. М. 34 с.

Бязров Л. Г., Дылис Н. В., Жукова В. М., Носова Л. М., Солнцева О. Н., Успенская Н.

Василевич В. И., Бибикова Т. В. 2001. Широколиственные леса северо-запада Европейской России. 1. Типы дубовых лесов // Бот. журн. Т. 86. № 7. С. 86—101. Восточноевропейские широколиственные леса. 1994. М. 364 с.

Высоцкий Г. Н. 1913. О дубравах в Европейской России и их областях // Лесн. журн. Вып. 1—2. С. 158—171.

Джонгман Р. Г. Г., Тер Браак С. Дж. Ф., Ван Тонгерен О. Ф. Р. 1999. Анализ данных в экологии сообществ и ландшафтов. М. 306 с.

Евстигнеев О.

И. 2000. Заповедник Брянский лес. Ландшафтная структура и растительность Неруссо-Деснянского Полесья // Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России. М. С. 128—135.Заугольнова Л. Б. 1999. Иерархический подход к анализу лесной растительности малого речного бассейна (на примере Приокско-Террасного заповедника) // Бот. журн. Т. 84. № 8. С. 42—56.

журн. Т. 84. № 8. С. 42—56.

Заугольнова Л. Б. 2001. Характеристика лесных фитокатен в подзоне хвойно-широколиственных лесов // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 106. Вып. 5. С. 43—52.

Заугольнова Л. Б., Истомина И. И., Тихонова Е. В. 2001. Экологический, ценотический и флористический анализ группы ассоциаций хвойно-широколиственных лесов центра Европейской России // Растительность России. №. 2. С. 38—48. https://doi.org/10.31111/vegrus/2001.02.38

Заугольнова Л. Б., Ханина Л. Г., Глухова Е. М. 1999. Создание базы данных и информационно-диагностической системы для определения синтаксономических адресов лесных сообществ Европейской России // Информационно-поисковые системы в зоологии и ботанике: Тезисы междунар. симп. СПб. С. 84 (Тр. ЗИН РАН; Т. 278).

Зозулин Г. М. 1973. Исторические свиты растительности европейской части СССР // Бот. журн. Т. 58. № 8. С. 1081—1092.

журн. Т. 58. № 8. С. 1081—1092.

Клеопов Ю. Д. 1990. Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР. Киев. 352 с.

Коротков В. Н. 2000. Природно-исторический заповедник-леспаркхоз Горки // Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России. М. С. 46—72.

Коротков К. О. 1991. Леса Валдая. М. 160 с.

Коротков К. О., Морозова О. В. 1988. Некоторые лесные сообщества союза Carpinion betuli в Подмосковье // Биол. науки. Деп. ВИНИТИ. № 3395-В88. М. 33 с.

Курнаев С. Ф. 1968. Основные типы леса средней части Русской равнины. М. 354 с.

Курнаев С. Ф. 1980. Теневые широколиственные леса Русской равнины и Урала. М. 312 с.

Куваев В. Б., Шелгунова М. Л., Константинов Л. К. 1992. Флора окрестностей Знаменского. М. 358 с.

1992. Флора окрестностей Знаменского. М. 358 с.

Ландшафтная карта СССР. М. 1 : 4 000 000. 1988 / Под ред. А. Г. Исаченко. М.

Миркин Б. М. 1989. Современное состояние и тенденции развития классификации растительности методом Браун-Бланке // Итоги науки и техники. Ботаника. Т. 9. М. С. 3—126.

Морозов Г. Ф. 1930. Учение о типах насаждений. М. 410 с.

Морозова О. В. 1999. Леса заповедника «Брянский лес» и Неруссо-Деснянского полесья (синтаксономическая характеристика). Брянск. 98 с.

Ниценко А. А. 1969. Об изучении экологической структуры растительного покрова // Бот. журн. Т. 54. № 7. С. 1002—1014.

Петров В. В. 1965. Широколиственные леса и почвенно-грунтовые условия их произрастания в некоторых районах Московской области // Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 70. Вып. 5. С. 53—63.

МОИП. Отд. биол. Т. 70. Вып. 5. С. 53—63.

Петров В. В. 1968. Новая схема геоботанического районирования Московской области // Вестн. МГУ. Сер. биол., почвовед. № 5. С. 59—69.

Петров В. В., Кузенкова Л. Я. 1968. Результаты изучения связи между характером лесной растительности и почвообразующими породами на юго-западе Московской области // Уч. зап. МОПИ им. Крупской. Т. 181. Вып. 12. С. 196—202.

Растительность Московской области. Пояснительный текст и легенда к карте / Гл. ред. Г. Н. Огуреева. 1996. М. 45 с.

Речан С. П., Малышева Т. В., Абатуров А. В., Меланхолин П. Н. 1993. Леса Северного Подмосковья. М. 316 с.

Славгородский А. В. 2000. Воронинский заповедник. Археологические и историко-архивные сведения о природопользовании на территории заповедника // Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России.

Смирнова О. В. 1987. Структура травяного покрова широколиственных лесов. М. 206 с.

Соломещ А. И. 1994. Теоретические аспекты развития эколого-флористической классификации растительности (на примере системы высших единиц растительности России): Дисс. … д-ра биол. наук. М. 552 с.

Хазиахметов Р. М., Соломещ А. И., Григорьев И. Н., Мулдашев А. А. 1989. Синтаксономия лесов Южного Урала. I. Архангельский район БАССР. Класс Querco-Fagetea // Биол. науки. Деп. № 6420-В89. 36 с.

Цыганов Д. Н. 1983. Фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М. 196 с.

Черепанов С. К. 1995. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб. 990 с.

Чистякова А. А. 1995. Формирование дубравного комплекса лесостепи как совокупности видовых популяций // Экология популяций: структура и динамика. Материалы совещания. Ч. 1. М. С. 464—482.

Материалы совещания. Ч. 1. М. С. 464—482.

Шик М. М. 1950. Сезонное развитие травяного покрова дубравы. Дисс. … канд. биол. наук. М. 331 с.

Шорина Н. И., Смирнова О. В. 1976. Возрастные спектры ценопопуляций некоторых эфемероидов в связи с особенностями их онтогенеза // Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). М. С. 166—200.

Korotkov K. O., Morozova O. V., Belonovskaja E. A. 1991. The USSR vegetation syntaxa prodromus. M. 346 p.

Laiviņš M. 1989. Atsevišķu austrumlatvijas botānisko liegumu vegetācija // Jaunākais Mežsaimniecībā. L. 31. Lpp. 3—29.

Matuszkievicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk rošlinnych Polski. Warszawa. 298 s.

Schubert R., Jager E., Manh E.-G. 1979. Vergleichende geobotanische Untersuchungen in der Baschkirisches ASSR. 1 Teil: Walder // Hercynia. N 16. S. 206—263.

S. 206—263.

Sokołowski A. W. 1980. Zbiorowska lésne polnocno-wschodniej Polski // Monogr. Bot. Vol. 60. P. 1—205. https://doi.org/10.5586/mb.1980.002

Traczyk T. 1962. Proba podsumowania badan nad ecologicznym z roznikowaniem grądów w Polce // Acta soc. Bot. Poloniae. Vol. 31. N 4. P. 621—635. https://doi.org/10.5586/asbp.1962.043

Административное устройство, природа и ресурсы / Растительность Атлас Республики Мордовия

- Географическое положение

- Геологическое строение

- Полезные ископаемые

- Рельеф

- Климат

- Подземные воды

- Реки

- Озера, болота, родники

- Почвы

- Растительность

- Лесные ресурсы

- Животный мир

- Ландшафты

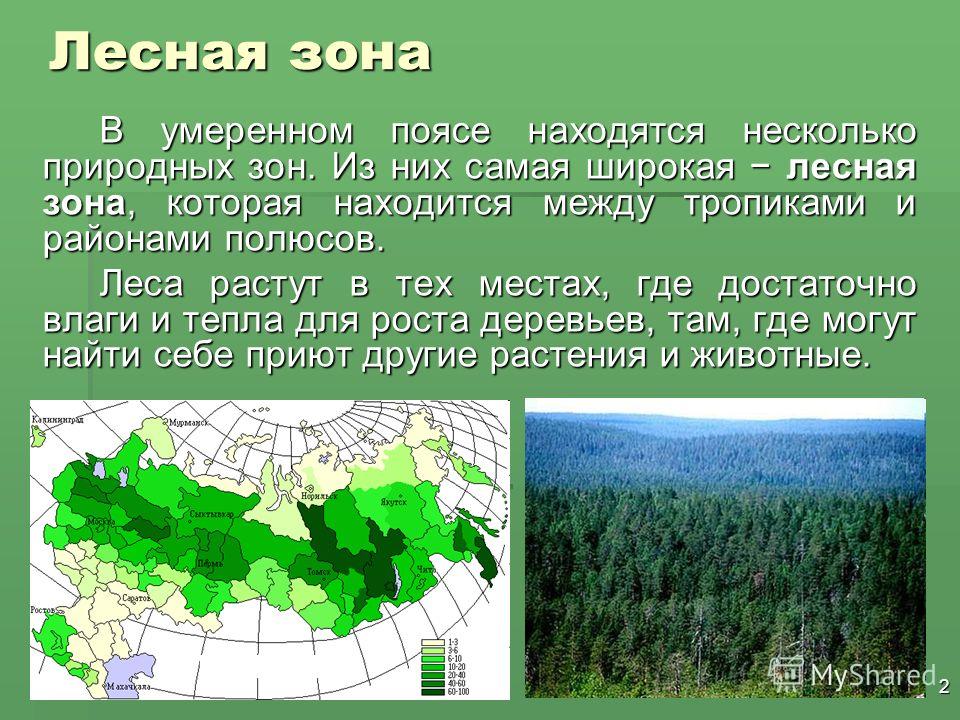

Разнообразие растительности Мордовии определяются особенностями климата и литогенной основы – рельефом, характером отложений, глубиной залегания и химическим составом грунтовых вод. Они обусловливают сложное пространственное сочетание хвойных, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, кустарниковых и луговых степей, растительных сообществ пойменных лугов и болот. Зональными типами растительности являются широколиственные леса и луговые степи.

Они обусловливают сложное пространственное сочетание хвойных, хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, кустарниковых и луговых степей, растительных сообществ пойменных лугов и болот. Зональными типами растительности являются широколиственные леса и луговые степи.

Основными лесообразующими породами в Мордовии являются сосна обыкновенная, ель обыкновенная, дуб черешчатый, липа мелколистная, ясень обыкновенный, клен платановидный, вяз гладкий, березы бородавчатая и пушистая, ольха клейкая, тополь черный.

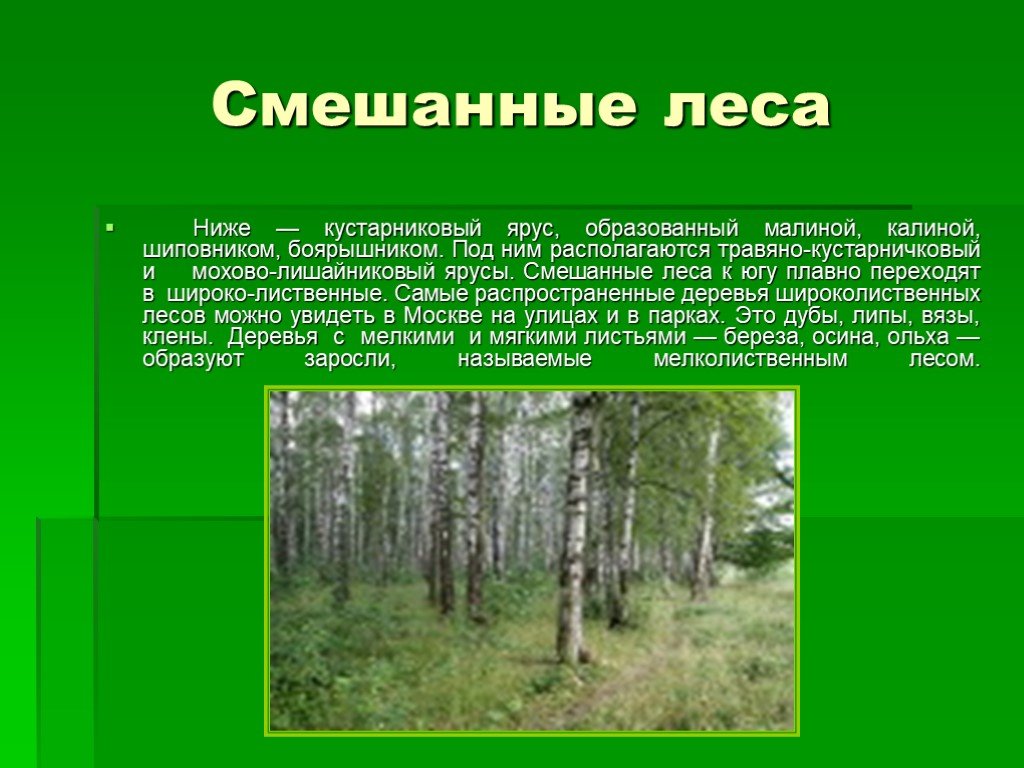

Хвойные и хвойно-широколиственные леса располагаются преимущественно на песчаных водно-ледниковых равнинах и соседствующих с ними надпойменных террасах. На мощных песках наибольшее распространение имеют сосняки, часто с чертами таежного характера. В зависимости от плодородия местопроизрастаний обособляются сосняки лишайниковые, сосняки-зеленомошники, сосняки-долгомошники, сосняки сфагновые, сосняки травяно-болотные. На сравнительно богатых супесчаных почвах с суглинистыми прослойками произрастают сосняки сложные. Кроме сосны, в этих сообществах встречаются дуб, липа, клен, ясень, вяз, формируя такие типы леса, как сосняки липовые, сосняки лещиновые, сосняки дубовые, в подлеске которых произрастают лещина, бересклет, жимолость, рябина, а в травяном покрове – осока волосистая, вейник тростниковидный, грушанки, сныть обыкновенная, копытень, осока волосистая, мятлик дубравный и др. В структуре естественной растительности смешанных лесов встречается ель обыкновенная.

Кроме сосны, в этих сообществах встречаются дуб, липа, клен, ясень, вяз, формируя такие типы леса, как сосняки липовые, сосняки лещиновые, сосняки дубовые, в подлеске которых произрастают лещина, бересклет, жимолость, рябина, а в травяном покрове – осока волосистая, вейник тростниковидный, грушанки, сныть обыкновенная, копытень, осока волосистая, мятлик дубравный и др. В структуре естественной растительности смешанных лесов встречается ель обыкновенная.

Широколиственные леса сравнительно небольшими массивами венчают приводораздельные пространства вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин с серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами. Различается несколько типов дубрав. Свежие дубравы занимают верхние участки склонов. В первом ярусе – дуб и ясень, во втором – липа, клен, вяз. В редком подлеске – бересклет бородавчатый, жимолость лесная, крушина ломкая, шиповник и др. В напочвенном покрове типичны ветреница лютичная, подмаренник душистый, сныть обыкновенная, осока волосистая – так называемое дубравное широкотравье. Влажные дубравы расположены в балках. В древостое находятся дуб, ясень, липа. Подлесок редкий. В травяном покрове распространены чистец лесной, крапива двудомная. Нагорные дубравы покрывают высокие берега рек. В первом ярусе преобладает дуб, во втором – клен остролистный, вяз голый, реже – липа; в подлеске – заросли лещины, бересклета бородавчатого, черемухи; в напочвенном покрове – сныть, пролесник многолетний, звездчатка жестколистная, подмаренник душистый.

Влажные дубравы расположены в балках. В древостое находятся дуб, ясень, липа. Подлесок редкий. В травяном покрове распространены чистец лесной, крапива двудомная. Нагорные дубравы покрывают высокие берега рек. В первом ярусе преобладает дуб, во втором – клен остролистный, вяз голый, реже – липа; в подлеске – заросли лещины, бересклета бородавчатого, черемухи; в напочвенном покрове – сныть, пролесник многолетний, звездчатка жестколистная, подмаренник душистый.

В современной структуре лесов Мордовии значительную долю занимают осинники и березняки, которые образуют временные типы на месте вырубленных или выгоревших широколиственных и хвойных лесов. По видовому составу и структуре подлеска и травяно-кустарничкового ярусов они сходны с широколиственными дубовыми и липовыми лесами.

Кустарниковые и луговые степи были широко распространены в ранние периоды хозяйственного освоения. В настоящее время эти фитоценозы встречаются значительно реже – большей частью они распаханы, а неудобья используются под сенокосы и пастбища. В качестве примера кустарниковых степей можно назвать район бассейна реки Левжи, где организован памятник природы. Здесь на склонах южных экспозиций произрастают растительные сообщества, состоящие из миндаля низкого, вишни степной, ракитника русского, терна (сливы степной), шиповников. Встречаются чистые и смешанные заросли. В травянистом покрове распространены виды, характерные для открытых луговых степей.

В качестве примера кустарниковых степей можно назвать район бассейна реки Левжи, где организован памятник природы. Здесь на склонах южных экспозиций произрастают растительные сообщества, состоящие из миндаля низкого, вишни степной, ракитника русского, терна (сливы степной), шиповников. Встречаются чистые и смешанные заросли. В травянистом покрове распространены виды, характерные для открытых луговых степей.

Луговые степи в виде небольших фрагментов сохранились по крутым склонам и бортам балок. Для них характерно сплошное или почти сплошное задернение почвы, наличие, наряду с ксерофильными степными злаками, значительного количества разнотравья. Степные злаки представлены ковылями перистым, узколистным, волосатиком, типчаком, тонконогом, мятликом узколистным и др.; разнотравье – лабазником обыкновенным, подмаренником настоящим, шалфеем степным; бобовые – клеверами горным, альпийским и средним, викой тонколистной, чиной гороховидной. Для луговых степей характерен моховый покров.

Растительность пойм представлена лесными, кустарниковыми, луговыми, болотными и водными фитоценозами.

Лесные сообщества – это дубравы, в составе которых произрастают дуб, ясень обыкновенный, клен остролистный, осина, липа, вяз гладкий, во втором ярусе – черемуха, крушина слабительная, бересклет, орешник, в напочвенном покрове – крапива двудомная, сныть, кострец безостый, регнерия собачья, ландыш и др. На притеррасных понижениях и топях распространены ольшаники из клейкой ольхи с подлеском из черемухи, калины, ивы пепельной, черной смородины. Травянистый покров составляют калужница, недотрога, крапива, таволга вязолистная, мята, ирис и т. д. Значительно присутствие хмеля.

Пойменные луга представлены большим числом ассоциаций широкого экологического диапазона – от остепненных до настоящих болотистых.

Болота пойм по характеру растительности подразделяются на травяные, кустарниковые и лесные ассоциации, среди травяных болот преобладают тростниковые, рогозовые, камышовые, хвощовые, манниковые, канареечниковые ассоциации. Широко распространены осоковые болота с господством осок дернистой, черной, острой, лисьей. Кустарниковые болота представляют собой заросли ив.

Кустарниковые болота представляют собой заросли ив.

В прибрежной зоне рек и озер встречаются заросли хвоща приречного и осок; на мелководьях распространены тростник, камыш озерный, рогозы, стрелолист, частуха. Кувшинка чисто-белая и кубышка желтая входят в группу растений, растущих со дна, с плавающими листьями. Телорез алоэвидный часто полностью занимает неглубокие озера. Обширна группа полностью погруженных растений: рдесты, элодея канадская, уруть колосистая, роголистник жестколистный. В составе свободноплавающих на поверхности воды – ряски, водокрас лягушачий.

Особую группу организмов образуют грибы. В лесах и на лугах растут многочисленные съедобные и ядовитые грибы. К съедобным шляпочным грибам с трубчатым гименофором относятся белый гриб, подберезовик, подосиновик, маслята, моховик, поддубовик и др., к пластинчатым – рыжики, грузди, волнушки, сыроежки, валуи, лисички, опята. Ядовитые грибы представлены бледной поганкой, мухомором красным, мухомором поганковидным, сатанинским грибом, желчным грибом, ложным опенком и др.

Иллюстрации

Изменение площади лесов

Растительность

Провинция Восточный широколиственный лес (Океаническая)

Провинция Восточный широколиственный лес (Океаническая)Аппалачские плато, низменности Новой Англии, срединно-атлантическая прибрежная равнина, плато Пьемонт, 104 500 миль2 (270 700 км2)

Форма поверхности. —Эта провинция включает топографию разнообразной природы и происхождения. Северная часть покрыта льдом. К западу от Аппалачей находятся Аппалачские плато. Осадочные образования здесь почти горизонтальны, типичны для плато, но настолько приподняты и расчленены, что формы рельефа в основном холмисто-гористые. Высота над уровнем моря колеблется от примерно 1000 футов (300 м) вдоль их западного края до несколько более 3000 футов (900 м) на восточной окраине. К востоку от гор находится плато Пьемонт и прибрежная равнина, где высота колеблется от уровня моря до примерно 1000 футов (300 м).

—Эта провинция включает топографию разнообразной природы и происхождения. Северная часть покрыта льдом. К западу от Аппалачей находятся Аппалачские плато. Осадочные образования здесь почти горизонтальны, типичны для плато, но настолько приподняты и расчленены, что формы рельефа в основном холмисто-гористые. Высота над уровнем моря колеблется от примерно 1000 футов (300 м) вдоль их западного края до несколько более 3000 футов (900 м) на восточной окраине. К востоку от гор находится плато Пьемонт и прибрежная равнина, где высота колеблется от уровня моря до примерно 1000 футов (300 м).

Роща желтого тополя в Восточной широколиственной (океанской) провинции, Национальный лес Чаттахучи, Джорджия.

Климат. —Континентальный климатический режим здесь обеспечивает сильный годовой ход температур с холодной зимой и теплым летом. Среднегодовые температуры колеблются от 40 до 60F (от 4 до 15C). Осадки выпадают круглый год, в среднем от 35 до 60 дюймов (89от 0 до 1530 мм) в год. Осадков заметно больше в летние месяцы, когда велика эвапотранспирация и высока потребность во влаге. Летом возникает лишь небольшой дефицит воды, тогда как весной обычно возникает большой избыток.

Осадков заметно больше в летние месяцы, когда велика эвапотранспирация и высока потребность во влаге. Летом возникает лишь небольшой дефицит воды, тогда как весной обычно возникает большой избыток.

Растительность. —Эта провинция характеризуется зимним лиственным лесом (иногда называемым лиственным лесом умеренного пояса), в котором преобладают высокие широколиственные деревья, образующие плотный непрерывный полог летом и полностью сбрасывающие листву зимой. Нижние ярусы мелких деревьев и кустарников развиваются слабо. Весной быстро развивается пышный напочвенный покров из трав, но он значительно сокращается после того, как деревья достигают полной листвы и затеняют землю. Лесная растительность делится на три основные ассоциации: смешанную мезофитную, аппалачскую дубовую и сосново-дубовую.

Смешанная мезофитная растительность, листопадный лес с наибольшим разнообразием, занимает влажные, хорошо дренированные участки Аппалачских плато. Широко распространенные доминанты включают американский бук, тюльпанное дерево (также называемое желтым тополем), несколько лип, сахарный клен, сладкий конский каштан, красный дуб, белый дуб и восточный болиголов, а также 20-25 других видов. Лучшими индикаторами этой ассоциации являются конский каштан и липа.

Лучшими индикаторами этой ассоциации являются конский каштан и липа.

Ассоциация аппалачского дуба встречается к востоку от гор. Доминирующими породами являются белый дуб и северный красный дуб. Раньше каштан был в изобилии, но болезнь уничтожила большую часть этого вида.

Сосново-дубовый лес , иногда называемый «Сосновыми степями», занимает сухие песчаные почвы, которые часто подвергаются естественным пожарам вдоль северной Прибрежной равнины. Под соснами находится густой кустарниковый ярус. На мезических участках встречаются атлантические белокедровые болота.

Почвы. —Почвенный процесс, связанный с лиственным лесом, — оподзоливание, смягчаемое теплыми влажными зимами. В результате почвы являются типично Alfisols. К более низким широтам тенденция к латеризации усиливается и встречаются ультисоли. Inceptisols встречаются на плато. В лиственных лесах почву покрывает толстый слой листьев и много гумуса.

Фауна. — К важным млекопитающим относятся белохвостый олень, черный медведь, рысь, серая лисица, енот, серая белка, лисица, восточный бурундук, белоногая мышь, сосновая полевка, короткохвостая землеройка и хлопковая мышь.

— К важным млекопитающим относятся белохвостый олень, черный медведь, рысь, серая лисица, енот, серая белка, лисица, восточный бурундук, белоногая мышь, сосновая полевка, короткохвостая землеройка и хлопковая мышь.

Популяции птиц велики. Индейка, рябчик, белобрысый белобрысый и траурный голубь являются охотничьими птицами в различных частях провинции. К наиболее многочисленным гнездящимся птицам относятся кардинал, хохлатая синица, лесной дрозд, летняя танагра, красноглазый виреон, серо-голубой комалер и каролинский крапивник.

Характерные рептилии включают коробчатую черепаху, обыкновенную подвязочную змею и лесную гремучую змею.

https://www.fs.usda.gov/land/ecosysmgmt/colorimagemap/images/221.html

Центральные Аппалачи Широколиственные леса — Хвойные леса — Луговая провинция — Описание экорегионов США

Аппалачское нагорье, 68 100 миль2 (176 400 км2)

Форма поверхности земли. —Эта провинция состоит из покоренных невысоких гор

кристаллические породы и открытые невысокие горы с долинами, подстилаемыми складчатыми

сильные и слабые слои. Некоторые расчлененные плато с гористым рельефом

также присутствует. Рельеф высокий (до 3000 футов [900 м]). Диапазон высот

от 300 до 6000 футов (от 90 до 1800 м) и выше к югу, достигая

6684 фута (2037 м) на горе Митчелл, Северная Каролина.

—Эта провинция состоит из покоренных невысоких гор

кристаллические породы и открытые невысокие горы с долинами, подстилаемыми складчатыми

сильные и слабые слои. Некоторые расчлененные плато с гористым рельефом

также присутствует. Рельеф высокий (до 3000 футов [900 м]). Диапазон высот

от 300 до 6000 футов (от 90 до 1800 м) и выше к югу, достигая

6684 фута (2037 м) на горе Митчелл, Северная Каролина.

Климат. — Климат умеренный, с четко выраженными летом и зимой, и все

районы подвержены заморозкам. Среднегодовые температуры колеблются от ниже 50F

(10C) на севере до примерно 64F (18C) в южной части высокогорья.

средняя продолжительность безморозного периода около 100 дней на севере

горах и около 220 дней в низких южных частях Аппалачей.

Хайлендс. Среднее годовое количество осадков колеблется от 35 дюймов (890 мм) в

долины до 80 дюймов (2040 мм) на самых высоких пиках — самых высоких в

Восток США. Осадки довольно хорошо распределяются по всей

года (см. Приложение 2, климатическую диаграмму Буна, Северная Каролина). Снегопад

более 24 дюймов (610 мм) в Пенсильвании, увеличиваясь к югу вдоль

горы до примерно 30 дюймов (770 мм) в Грейт-Смоки-Маунтинс. Юго-восток- и

склоны южной экспозиции заметно теплее и суше, чем склоны северо-западной и северной экспозиции.

склоны, так как обращены к солнцу и находятся с подветренной стороны хребтов. Один

Результатом является то, что лесные пожары чаще возникают на южных склонах.

Приложение 2, климатическую диаграмму Буна, Северная Каролина). Снегопад

более 24 дюймов (610 мм) в Пенсильвании, увеличиваясь к югу вдоль

горы до примерно 30 дюймов (770 мм) в Грейт-Смоки-Маунтинс. Юго-восток- и

склоны южной экспозиции заметно теплее и суше, чем склоны северо-западной и северной экспозиции.

склоны, так как обращены к солнцу и находятся с подветренной стороны хребтов. Один

Результатом является то, что лесные пожары чаще возникают на южных склонах.

Растительность. — Преобладает вертикальная поясность с нижней границей каждого леса

пояс поднимается по высоте к югу. Долины юж.

Аппалачи поддерживают смешанный дубово-сосновый лес, напоминающий его

аналог на прибрежных равнинах (описан ниже для юго-восточной смешанной

Лесная провинция). Выше этой зоны находится дубовый лес Аппалачей, в котором преобладают

по дюжине видов в группах белого дуба и черного дуба. Каштан был когда-то

в изобилии, но упадок уничтожил его как дерево с навесом. Над этой зоной лежит

северо-восточный лиственный лес, состоящий из березы, бука, клена, вяза, красного

дуб и липа с примесью болиголова и белой сосны. Ель-пихта

леса и луга находятся на самых высоких вершинах Аллегейни и Грейт

Дымные горы. Смешанные мезофитные леса простираются в узкие долины (бухты)

южные Аппалачи, где преобладает дубовая растительность.

Ель-пихта

леса и луга находятся на самых высоких вершинах Аллегейни и Грейт

Дымные горы. Смешанные мезофитные леса простираются в узкие долины (бухты)

южные Аппалачи, где преобладает дубовая растительность.

Рисунок растительности осложнен топографией и субстратом. Для Например, леса Грейт-Смоки-Маунтинс варьируются от открытого дуба до южные сосновые насаждения на более сухих и теплых склонах на низких высотах до северных хвойные леса из ели и пихты на холодных влажных склонах выше. Но южные сосновые насаждения тянутся вдоль открытых хребтов, а лес тсуги простирается вниз в защищенные овраги, где влажность и местные температурные условия напоминают те, что встречаются на возвышенностях.

Почвы. — Ultisols встречаются на гребнях хребтов, в районах с пологим рельефом и в межгорных котловинах. Почвы на более крутых формах рельефа относятся к Inceptisols.

Фауна. —Южный предел распространения многих северных лесных млекопитающих. совпадает с границами этой области. Карты распространения видов показывают

пальцы распространения многих видов, идущие на юг по гребню

Аппалачи. Но многие виды приурочены к разрозненным районам на

возвышенности, поскольку леса вырубаются или теряются из-за отмирания ели.

черный медведь, широко распространенный и в других частях Северной Америки, встречается довольно

обычно в Аппалачах и прилегающих районах. Восточная пума, когда-то

важный хищник, в настоящее время считается вымершим. Белохвостый олень очень

общий.

совпадает с границами этой области. Карты распространения видов показывают

пальцы распространения многих видов, идущие на юг по гребню

Аппалачи. Но многие виды приурочены к разрозненным районам на

возвышенности, поскольку леса вырубаются или теряются из-за отмирания ели.

черный медведь, широко распространенный и в других частях Северной Америки, встречается довольно

обычно в Аппалачах и прилегающих районах. Восточная пума, когда-то

важный хищник, в настоящее время считается вымершим. Белохвостый олень очень

общий.

На возвышенностях в продолжениях бореальных лесов обитают краснозобые поползни,

чернозобая зеленая славка, златоголовая славка, златоголовая

корольки и северные юнко кормятся красной елью и елью Фрейзера. в

в лиственных лесах встречаются пестрые дятлы размером с ворону, пуховые, мохнатые и

краснобрюхих дятлов, обыкновенных мерцаний и диких индеек. предыстория,

особенно в районах с рододендронами и азалиями, водятся камышевки-червееды,

а блестящая камышевка водится в пышном подлеске.