Тесты по подготовке к ОГЭ. Задание 12

Задание 12 № 11

Что является примером нерационального природопользования?

1) проведение снегозадержания в зимнее время

2) использование природного газа вместо угля на ТЭС

3) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях

4) осушение болот в верховьях малых рек

Задание 12 № 41

Примером нерационального природопользования является

1) рекультивация земель в районах добычи угля

2) использование природного газа вместо угля на ТЭС

3) захоронение токсичных отходов в густонаселённых районах

4) комплексное использование добываемого сырья

Задание 12 № 43

Примером нерационального природопользования является

1) рекультивация земель в районах добычи угля

2) использование природного газа вместо угля на ТЭС

3) захоронение токсичных отходов в густонаселённых районах

4) комплексное использование добываемого сырья

Задание 12 № 71

Примером рационального природопользования является

1) строительство ГЭС на равнинных реках

2) осушение болот в верховьях малых рек

3) рекультивация земель в районах добычи угля

4) распашка земель вдоль склонов

Задание 12 № 101

Примером рационального природопользования является

1) извлечение одного компонента при переработке полиметаллических руд

2) распашка земель вдоль склонов

3) избыточное орошение в засушливых районах

4) создание полезащитных лесополос в степной зоне

Источник: ГИА по географии 31. 05.2013. Основная волна. Вариант

1304.

05.2013. Основная волна. Вариант

1304.

Задание 12 № 191

Примером нерационального природопользования является

1) рекультивация земель в районах добычи угля

2) комплексное использование добываемого сырья

3) заготовка древесины с последующими посадками леса

4) сплав леса по рекам отдельными брёвнами

Задание 12 № 327

Какой из перечисленных видов природных ресурсов относится к исчерпаемым возобновимым?

1) каменный уголь

2) медные руды

3) энергия ветра

4) лесные ресурсы

Задание 12 № 417

При развитии какого из перечисленных видов экономической деятельности выбросы в атмосферу загрязняющих веществ будут наибольшими?

1) обработка древесины и производство изделий из дерева

2) производство транспортных средств и оборудования

3) производство электроэнергии на ТЭС с использованием угля

4) текстильное производство

Задание 12 № 447

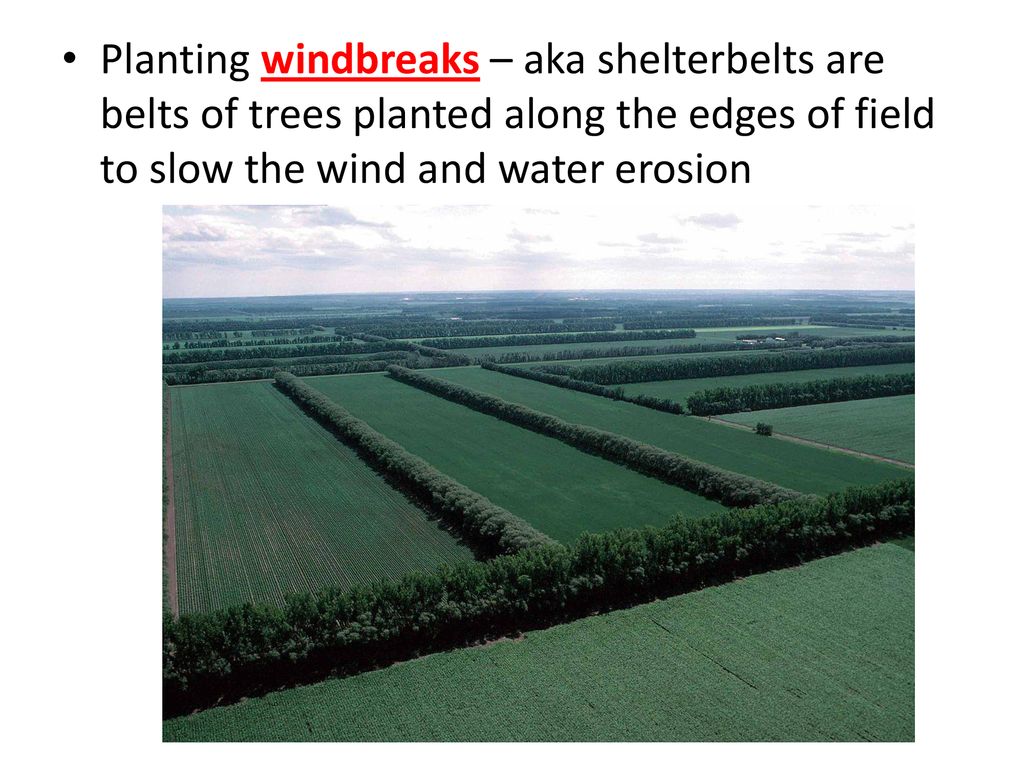

Защите земель от ветровой эрозии способствует

1) распашка склонов

2) вырубка зарослей кустарников в оврагах и балках

3) посадка лесополос

4) интенсивный выпас скота

Задание 12 №

Уменьшению выбросов в атмосферу углекислого газа способствует

1) развитие ветровой и солнечной энергетики

2) сокращение площади тропических лесов

3) ограничение дальнейшего развития атомной энергетики

4) перевод тепловых электростанций с природного газа на уголь

Задание 12 № 507

Примером рационального природопользования является

1) использование в чёрной металлургии только обогащён-ной руды

2) перевод ТЭС с природного газа на уголь

3) осушение болот в верховьях малых рек

4) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях

Задание 12 № 537

К усилению парникового эффекта в атмосфере приводит увеличение содержания в ней

1) водорода

2) углекислого газа

3) азота

4) кислорода

Задание 12 № 567

Примером рационального природопользования является

1) избыточное орошение в засушливых районах

2) комплексное использование добываемого сырья

3) перевод ТЭС с природного газа на уголь

4) сплав леса по реке отдельными брёвнами

Задание 12 № 597

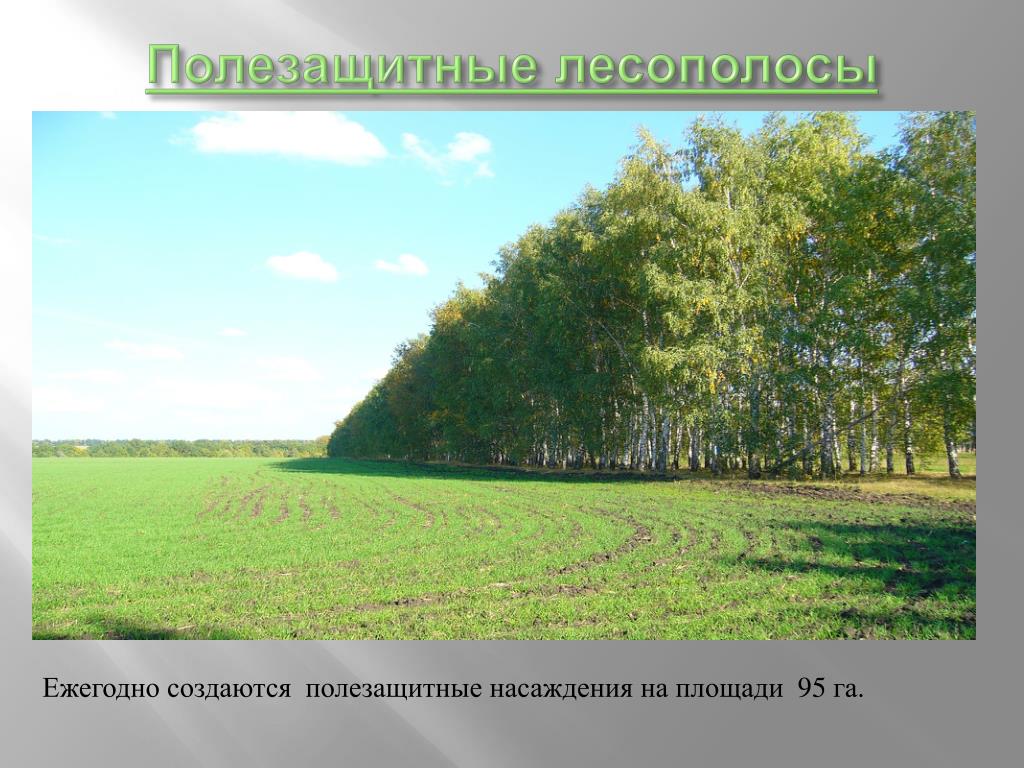

Полезащитные лесополосы в зоне степей создаются для защиты сельскохозяйственных угодий от

1) избыточной солнечной радиации

2) сильных снегопадов

3) ветровой эрозии почв

4) биологических вредителей

Задание 12 № 627

Примером рационального природопользования является

1) использование в чёрной металлургии только обогащён-ной руды

2) перевод ТЭС с природного газа на уголь

3) изготовление бумаги из макулатуры

4) осушение болот в верховьях малых рек

Задание 12 № 657

Для предотвращения образования оврагов на склонах холмов следует

1) высаживать деревья и кустарники

2) орошать склоны

3) распахивать склоны

4) вносить в почву химические удобрения

Задание 12 № 687

Примером рационального природопользования является

1) распашка склонов на возвышенностях

2) создание лесных полезащитных полос в степной зоне

3) захоронение токсичных отходов вблизи крупных городов

4) осушение болот в верховьях малых рек

Задание 12 № 717

Усиление «парникового эффекта» в настоящее время большинство учёных объясняют тем, что в атмосфере

1) уменьшается содержание озона

2) увеличивается содержание азота

3) увеличивается содержание углекислого газа

4) уменьшается содержание кислорода

Задание 12 № 747

Что является примером нерационального природопользования?

1) проведение снегозадержания в зимнее время

2) использование природного газа вместо угля на ТЭС

3) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях

4) осушение болот в верховьях малых рек

Задание 12 № 778

К образованию кислот в атмосфере и выпадению кислотных дождей ведет прежде всего

1) сжигание угля

2) внесение органических удобрений в почву

3) удобрение почв

4) создание свалок бытового мусора

Задание 12 № 807

При сжигании какого из перечисленных видов топлива выделяется наименьшее количество веществ, загрязняющих атмосферу?

1) каменный уголь

2) мазут

3) природный газ

4) торф

Задание 12 № 837

Негативное влияние на состояние окружающей среды оказывает

1) проведение снегозадержания на полях

2) создание лесополос в степной зоне

3) перевод ТЭС с угля на природный газ

4) строительство ГЭС на равнинных реках

Задание 12 № 867

Большое количество парниковых газов выбрасывается в атмосферу в результате работы

1) ГЭС

2) ТЭС

3) ПЭС

4) АЭС

Задание 12 № 897

Уменьшению выбросов в атмосферу загрязняющих веществ способствует

1) строительство новых ГРЭС в малонаселённых районах

2) сжигание попутного нефтяного газа

3) развитие ветровой и солнечной электроэнергетики

4) перевод тепловых электростанций с природного газа на уголь

Задание 12 № 927

Примером рационального природопользования является

1) распашка склонов на возвышенностях

2) создание терриконов в местах добычи угля

3) развитие ветровой и солнечной энергетики

4) осушение болот в верховьях рек

Задание 12 № 957

Примером рационального природопользования является

1) вырубка лесов в бассейнах рек

2) осушение болот в верховьях рек

3) создание терриконов в местах добычи угля

4) рекультивация земель на месте карьеров

Задание 12 № 1017

Негативное влияние на состояние окружающей среды оказывает

1) создание терриконов в местах добычи угля

2) рекультивация земель на месте карьеров

3) использование систем оборотного водоснабжения

4) создание лесополос в зоне степей

Задание 12 № 1054

Охране речных вод от загрязнения способствует

1) вырубка лесов в долинах рек

2) размещение водоёмких производств на берегах рек

3) осушение болот в верховьях рек

4) ограничение использования удобрений в бассейнах рек

Задание 12 № 1086

Какое изменение газового состава атмосферы считают причиной усиления парникового эффекта?

1) увеличение содержания азота

2) увеличение содержания метана

3) уменьшение содержания кислорода

4) уменьшение содержания озона

Задание 12 № 1116

При сжигании какого из перечисленных видов топлива выделяется наименьшее количество веществ, загрязняющих атмосферу?

1) каменный уголь

2) мазут

3) природный газ

4) торф

Задание 12 № 1146

Примером нерационального природопользования является

1) рекультивация земель в районах горных выработок

2) создание полезащитных лесополос в степной зоне

3) сжигание попутного нефтяного газа в факелах в районах добычи нефти

4) использование биологических способов борьбы с сельскохозяйственными вредителями

Задание 12 № 1206

Что из перечисленного является примером нерационального природопользования?

1) подсечно-огневое земледелие

2) выращивание мальков ценных видов рыб на рыбозаводах для дальнейшего выпуска их в водоёмы

3) санитарная вырубка леса

Задание 12 № 1236

Что из перечисленного является примером рационального природопользования?

1) подсечно-огневое земледелие

2) выращивание мальков ценных видов рыбы на рыбозаводах для дальнейшего выпуска их в водоёмы

3) осушение болот в верховьях малых рек

4) добыча полезных ископаемых открытым способом

Задание 12 № 1278

Уменьшению выбросов в атмосферу «парниковых» газов способствует

1) вывод из эксплуатации действующих АЭС

2) сжигание попутного нефтяного газа

3) развитие ветровой и солнечной электроэнергетики

4) перевод тепловых электростанций с природного газа на уголь

Задание 12 № 1308

Примером нерационального природопользования является

1) осушение болот в верховьях рек

2) рекультивация земель на месте карьеров

3) использование систем оборотного водоснабжения

4) создание лесополос в зоне степей

Задание 12 №

Охране речных вод от загрязнения способствует

1) вырубка лесов в долинах рек

2) размещение водоёмких производств на берегах рек

3) осушение болот в верховьях рек

4) ограничение использования удобрений в бассейнах рек

Задание 12 № 1399

Примером рационального природопользования является

1) рекультивация земель на месте угольных терриконов в Кузбассе

2) разработка железных руд в КМА открытым способом

3) строительство каскада ГЭС на Волге

4) осушение болот в верховьях Волги

Задание 12 № 1435

Примером нерационального природопользования является

1) заготовка древесины с последующими посадками леса

2) сплав леса по рекам отдельными брёвнами

3) рекультивация земель в районах добычи угля

4) комплексное использование добываемого сырья

Задание 12 № 1465

Примером рационального природопользования является

1) вырубка лесов в бассейнах рек

2) осушение болот в верховьях рек

3) создание терриконов в местах добычи угля

4) рекультивация земель на месте карьеров

Задание 12 № 1495

Что из перечисленного может привести к образованию кислотных дождей?

1) использование минеральных удобрений

2) осушение болот в долинах рек

3) массовая вырубка лесов

4) работа медеплавильного завода

Задание 12 № 1525

Охране речных вод от загрязнения способствует

1) использование минеральных удобрений в бассейнах рек

2) создание систем замкнутого водооборота на промышленных предприятиях

3) осушение болот в бассейнах рек

4) размещение водоёмких производств на берегах рек

Задание 12 № 1555

Примером рационального природопользования является

1) извлечение одного компонента при переработке полиметаллических руд

2) распашка земель вдоль склонов

3) избыточное орошение в засушливых районах

4) создание полезащитных лесополос в степной зоне

Задание 12 № 1585

Примером рационального природопользования является

1) вырубка лесов в долинах рек

2) строительство ГЭС на равнинных реках

3) производство бумаги из макулатуры

4) осушение болот в верховьях малых рек

Задание 12 № 1615

Какое из перечисленных мероприятий применяется для борьбы с эрозией почв в зоне степей?

1) распашка склонов холмов

2) создание полезащитных лесополос

3) осушение болот в долинах рек

4) химическая мелиорация

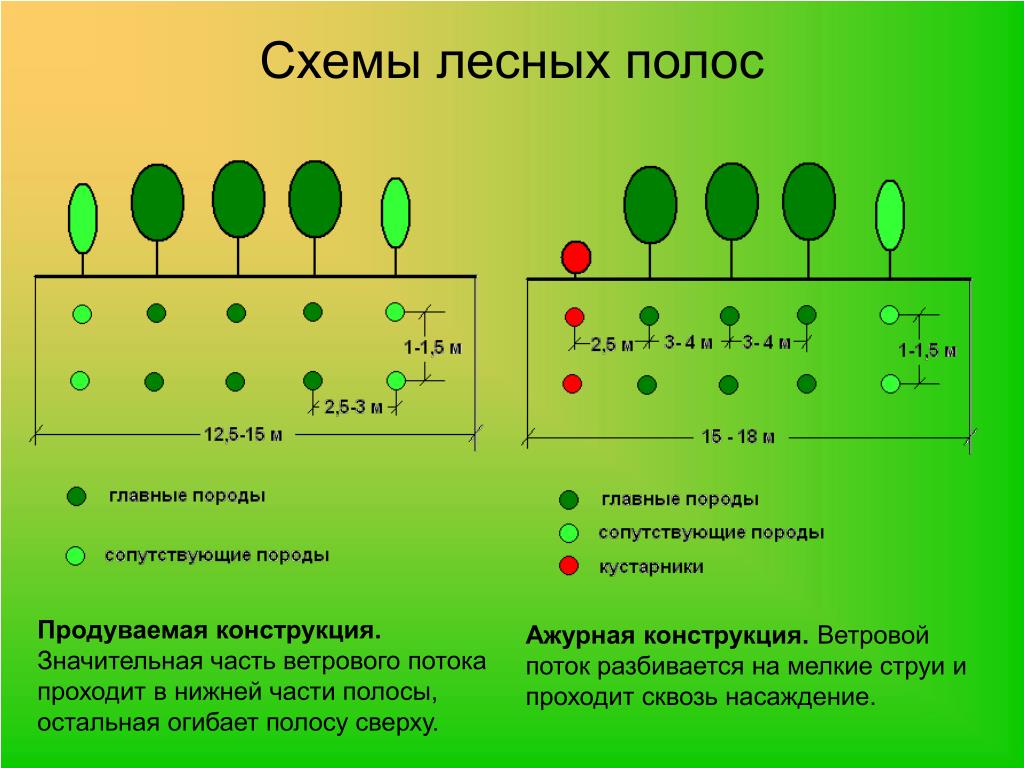

полезащитная лесная полоса

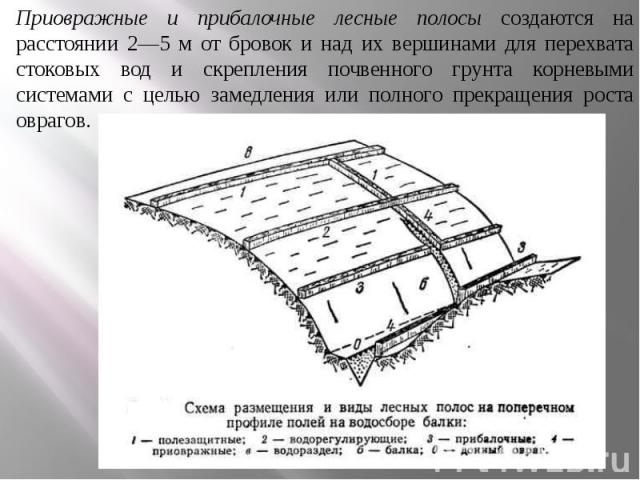

Полезащитные лесные полосы — посадки древесно-кустарниковых пород в виде ряда полос, предназначенные для защиты сельхозугодий, садов от суховеев, пыльных бурь, ветровой эрозии, для улучшения водного режима почвогрунтов, а также для сохранения и поддержания видового разнообразия агроценозов (сдерживает массовые размножения вредителей) и т. д. Особенно важную роль играют лесные полосы при защите посевов зерновых во время пыльных бурь в засушливых районах страны. В 1994 г. в России полезащитные лесные полосы были созданы на площади 7,2 тыс. га, а пастбищезащитные насаждения — на площади 28,4 тыс. га.[ …]

д. Особенно важную роль играют лесные полосы при защите посевов зерновых во время пыльных бурь в засушливых районах страны. В 1994 г. в России полезащитные лесные полосы были созданы на площади 7,2 тыс. га, а пастбищезащитные насаждения — на площади 28,4 тыс. га.[ …]

Лесные саженцы, предназначенные для лесовосстановления, выращивают в древесной школе чаще всего в течение 2-8 лет. После пересадки на лесокультурную площадь они успешно противостоят травам-сорнякам, а также поросли и корневым отпрыскам мягколиственных пород, что сокращает количество агротехнических уходов. Саженцы широко применяют и при закладке полезащитных лесных полос, озеленении населённых пунктов, для чего их выращивают 6-12 лет и более.[ …]

Полезащитные лесные полосы в ряде районов привели к созданию благоприятных условий для развития клопа-черепашки — опасного вредителя сельскохозяйственных культур, особенно зерновых. Необходимо найти действенные меры по устранению этой опасности.[ …]

Полезащитные лесные полосы создают как чистые, так и смешанные преимущественно посадкой сеянцев и саженцев. Ширина полезащитных лесных полос, состоящих чаще всего из 3-4 рядов, не должна превышать 15 м. Она связана, главным образом, с лесорастительной зоной и почвами, обработка которых осуществляется по системе чёрного, а на землях, подверженных ветровой эрозии, по системе раннего пара.[ …]

Ширина полезащитных лесных полос, состоящих чаще всего из 3-4 рядов, не должна превышать 15 м. Она связана, главным образом, с лесорастительной зоной и почвами, обработка которых осуществляется по системе чёрного, а на землях, подверженных ветровой эрозии, по системе раннего пара.[ …]

Полезащитные лесные полосы поэтому должны рассматриваться как постоянно действующий фактор, а не как фактор эпизодического действия. Разумеется, защитное лесоразведение не является всеобъемлющим средством, а составляет часть еще более обширного комплекса мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией почв, в борьбе с засухой и т. д.[ …]

Полезащитные лесные полосы оказывают серьезное противодействие дефляции. Лучший эффект дают ажурные лесополосы с мелкими просветами, занимающими 15-35% проекции полосы. Ширина таких ветровых барьеров обычно от 12 до 32 м. Средняя высота лесополос в лесостепи обычно 18 м, в степи 16, в засушливой степи 12, в сухой степи 6-8 м. Главные породы лесополос представлены дубом, гледичией, акацией белой, ясенем зеленым и обыкновенным, вязом мелколиственным, тополем. Из сопутствующих пород распространены клены ясенелистный, татарский и полевой, абрикос, груша, яблоня, вишня, софра, шелковица, жимолость, лох, акация желтая.[ …]

Из сопутствующих пород распространены клены ясенелистный, татарский и полевой, абрикос, груша, яблоня, вишня, софра, шелковица, жимолость, лох, акация желтая.[ …]

Лес и лесные насаждения являются важной составной частью в системе мероприятий по борьбе с ветровой и водной эрозией почв. В СССР создано более 2200 тыс. га защитных лесонасаждений, в том числе полезащитных лесных полос свыше 1 млн. га, овражно-балочных лесонасаждений около 1/2 млн. га и насаждений на песках свыше 700 тыс. га. Объемы работ по созданию защитных лесонасаждений растут. Общая потребность, по предварительным подсчетам, определяется: по полезащитным насаждениям 4 млн. га и 8 млн. га защитных насаждений по оврагам, балкам, пескам, горным склонам и другим неудобным землям. Прогнозы показывают возможность создания в 1971—.1980 гг. более 1 млн. га полезащитных лесонасаждений и около 3 млн. защитных насаждений, а в первой половине восьмидесятых годов завершить эту задачу полностью. Кроме количественной стороны надо рассматривать еще и качественную. [ …]

[ …]

Влияние полезащитных лесных полос на состояние атмосферы, в особенности приземного слоя воздуха: ослабление ветра, уменьшение испарения и коэффициента транспирации, ослабление сдувания снега и верхних слоев почвы, уменьшение интенсивности снеготаяния и т. п.[ …]

Посадка полезащитных лесных полос в стране характеризуется следующей динамикой: 1980 г. — 44,3; 1986 г. — 25,6; 1988 г. — 30,4 тыс.га.[ …]

Создание полезащитных лесных полос — одно из обязательных звеньев в комплексе борьбы с эрозией почв равнинных территорий. Лесные полосы улучшают микроклимат межполосных полей, способствуют более равномерному распределению снега и тем самым уменьшают глубину промерзания и увеличивают влажность почв и приземного слоя воздуха, а в конечном итоге заметно повышают урожай возделываемых культур. Велико влияние полезащитных лесных полос и на окружающую среду.[ …]

Даже при наличии полезащитных лесных полос важное значение на песчаных землях степной зоны имеют приемы противодеф-ляционной системы земледелия — безотвальная обработка, полосные посевы, соответствующая структура севооборотов. [ …]

[ …]

С другой стороны, полезащитные лесные полосы изгоняют некоторых вредителей полей: например, численность сусликов на полях, окаймленных полосами, уменьшалась в короткий срок вдвое, по сравнению с количеством этих вредителей в открытой степи (А. С. Мальчевский).[ …]

При проектировании полезащитных лесных полос используют сведения о почвах из почвенной карты и пояснительной записки к ней, о грунтовых водах — из гидрогеологической карты, о засоленности — из карты засоления. От почвенных и гидрогеологических условий зависят подбор видового состава основных и вспомогательных лесных культур, способы мелиоративной подготовки земель к посадке и состав мероприятий по уходу за лесополосой.[ …]

Как показывает опыт, не все полезащитные лесные полосы оказывают одинаковое сопротивление пыльным бурям. Особенно наглядно это проявилось в 1969 г. в результате пыльных бурь в Краснодарском и Ставропольском краях и в Ростовской области, а затем и в центральночерноземных районах и на Украине. [ …]

[ …]

Так, например, производительность полезащитных лесных полос должна выражаться в первую очередь прибавкой урожая сельскохозяйственных культур в межполосных пространствах, а затем уже всеми остальными статьями получаемого от полос дохода; производительность водоохранных и водорегулирующих древостоев — степенью уменьшения вредного действия весенних и ливневых паводков и увеличения полновод-ности рек в меженний период; производительность курортных лесов должна измеряться их способностью повышать терапевтическое влияние ландшафта и т, д.[ …]

Основной показатель эффективности полезащитных лесных полос -увеличение урожайности сельскохозяйственных культур: урожайность зерновых культур в степной зоне повышается на 20…30 %, бахчевых и огородных — на 50… 75 %, а трав — более чем в 2 раза. На орошаемых землях прирост урожайности увеличивается в 1,5-2 раза.[ …]

Проведена большая работа по созданию полезащитных лесных полос, перебазированию лесозаготовок из малолесных районов в малонаселенные многолесные районы, по преобразованию фауны и флоры за счет акклиматизации и реакклиматизации ценных видов животных н растений. [ …]

[ …]

Повышения расчетной эффективности систем полезащитных лесных полос можно достичь двумя путями: увеличением эффективности отдельных полос (оптимизируя проницаемость и увеличивая высоту) и сближением лесополос в системе на такое расстояние, при котором скорость ветра в межполосном пространстве не превышала бы критической.[ …]

Это означает обязательность осуществления системы полезащитных лесных полос в комплексе с другими мероприятиями, концентрацию проведения работ и прочие мероприятия. Это означает, что проектные работы должны опираться на достижения науки и инженерам-проектантам необходимо иметь постоянные контакты с научно-исследовательскими учреждениями.[ …]

На территории России насчитывается 2,8 млн.га защитных лесных насаждений, из них 1,3 млн.га — полезащитных лесных полос (в 1991 г. посажено 59,1тыс. га). Для полной защиты сельхозугодий необходимо 12,3 млн.га защитных лесных насаждений.[ …]

Жуки зимуют под листовой подстилкой на опушках леса и в полезащитных лесных полосах, в злаковой дернине по склонам балок и по обочинам дорог. Весной появляются очень рано. Вначале скапливаются на участках, поросших пыреем, и на посевах озимых хлебов. С появлением всходов перелетают на яровую пшеницу и ячмень. Лёт жуков проходит в апреле—мае. Большая хлебная блошка откладывает яйца в ткань прикорневых листьев злаков, малая — в почву, у основания растений. Отродившиеся личинки проникают внутрь стеблей, где питаются их сочными тканями и зачат ком колоса. Часто личинки, повредив один стебель, переходят в другой. Развитие личинки длится 14—20 дней, после чего она прогрызает стебель в нижней части и уходит для окукливания в почву. Жуки нового поколения появляются в июле, а в середине августа перелетают на места зимовки.[ …]

Весной появляются очень рано. Вначале скапливаются на участках, поросших пыреем, и на посевах озимых хлебов. С появлением всходов перелетают на яровую пшеницу и ячмень. Лёт жуков проходит в апреле—мае. Большая хлебная блошка откладывает яйца в ткань прикорневых листьев злаков, малая — в почву, у основания растений. Отродившиеся личинки проникают внутрь стеблей, где питаются их сочными тканями и зачат ком колоса. Часто личинки, повредив один стебель, переходят в другой. Развитие личинки длится 14—20 дней, после чего она прогрызает стебель в нижней части и уходит для окукливания в почву. Жуки нового поколения появляются в июле, а в середине августа перелетают на места зимовки.[ …]

Лица, виновные в незаконном уничтожении или повреждении полезащитных лесных полос на землях колхозов и совхозов либо иных защитных или озеленительных древесно-кустарниковых насаждений, не входящих в государственный лесной фонд, несут Ответственность, установленную законодательством за уничтожение или повреждение особо охраняемых лесов первой группы, если законодательством Союза ССР и РСФСР не установлена более строгая ответственность за указанные действия. [ …]

[ …]

Арманд Д.Л. Физико-географические основы проектирования сети полезащитных лесных полос.[ …]

Исключительная роль в накоплении почвенной влаги принадлежит полезащитным лесным полосам. Предохраняя снег от сдувания в зимнее время, они способствуют увеличению запасов влаги в метровом слое почвы к началу вегетационного периода на 50—80 мм и до 120 мм в отдельные годы (А. И. Шульгин). Под влиянием лесных полос сокращается непродуктивное испарение влаги с поверхности почвы, что также улучшает водообеспеченность полей. Наиболее эффективны ажурные и продувные лесные полосы.[ …]

На юге и юго-востоке европейской части СССР в области широкого разведения полезащитных лесных полос нередко сильная солонцеватость почв, наряду с недостатком почвенной влаги, является главным препятствием к успешному росту древесных и кустарниковых пород. Во многих случаях такие солонцеватые почвы содержат и гипсоносный горизонт. Если этот гипсоносный горизонт в отдельных случаях залегает сравнительно близко к дневной поверхности, то им следует воспользоваться для местной мелиорации солонцов. В таком случае мощной тракторной глубокой обработкой плугами можно извлечь гипс на дневную поверхность; он будет способствовать разложению соды, чтобы образующаяся в результате реакции сернонатриевая соль была быстро вымыта.[ …]

В таком случае мощной тракторной глубокой обработкой плугами можно извлечь гипс на дневную поверхность; он будет способствовать разложению соды, чтобы образующаяся в результате реакции сернонатриевая соль была быстро вымыта.[ …]

Эффективным и недорогим направлением в мелиорации, охране земельных ресурсов являются полезащитные лесные полосы, которые способствуют улучшению гидрологического режима почв, резко ослабляет влияние засух.[ …]

В Черноземной зоне огромное значение имеют правильная организация территории, устройство полезащитных лесных полос, оптимизация соотношения сельскохозяйственных угодий. Комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятного водного режима и охрану почв, был разработан В. В. Докучаевым и осуществлен в Каменной Степи, которая до сих пор служит эталоном рациональной организации территории в Черноземной зоне.[ …]

Аэрозольный генератор АГ-УД-2. Предназначен для борьбы с вредными насекомыми и клещами в садах, лесах, полезащитных лесных полосах, на полевых культурах и для обработки теплиц, складов, зернохранилиц, жилых, производственных и животноводческих построек созданием искусственных ядовитых туманов. [ …]

[ …]

Государственными лесхозами созданы небывалые в мировой практике по своим масштабам восемь защитных лесных полос на участках Воронеж — Ростов-на-Дону, Пенза — Каменск, Белгород— река Дон, Камышин — Волгоград, Саратов — Астрахань, Ча-паевск — Владимировка, гора Вишневая — Каспийское море и Волгоград — Элиста — Черкесск. Эти полосы заложены в начале пятидесятых годов в связи с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 октября 1948 г. Постановление предусматривало создание не только государственных лесных полос на водоразделах и по берегам рек Волги, Урала, Дона, Северского Донца, но и закладку полезащитных лесных полос на землях колхозов и совхозов, по склонам оврагов и балок, вокруг прудов и водоемов, а также облесение и закрепление песков. По объему и масштабам работ это самый большой в истории производственный опыт защитного лесоразведения, который еще долгое время будет служить предметом детального изучения и обобщения.[ …]

Низкоствольное хозяйство имеет большое значение для защитного лесоразведения — омоложения насаждений в полезащитных лесных полосах, овражно-балочных урочищах, прирусловых насаждений, в зеленых зонах и т. д. Низкоствольное хозяйство имеет и ряд существенных недостатков, связанных главным образом с ранними заболеваниями порослевых деревьев и плохим качеством древесины. Поэтому низкоствольное хозяйство чаще расценивается как экстенсивный вид хозяйства, и в лесоводстве существует серьезная проблема перевода его в высокоствольное хозяйство. Однако имеются условия, в которых низкоствольное хозяйство оправдано и впредь должно сохранять свои позиции.[ …]

д. Низкоствольное хозяйство имеет и ряд существенных недостатков, связанных главным образом с ранними заболеваниями порослевых деревьев и плохим качеством древесины. Поэтому низкоствольное хозяйство чаще расценивается как экстенсивный вид хозяйства, и в лесоводстве существует серьезная проблема перевода его в высокоствольное хозяйство. Однако имеются условия, в которых низкоствольное хозяйство оправдано и впредь должно сохранять свои позиции.[ …]

К предупредительным мероприятиям относятся правильная организация территории с сохранением на крутых склонах лесных насаждений, правильная вспашка (с направлением борозд поперек склонов), регулирование выпаса скота, укрепление прочности почвенной структуры посредством рациональной агротехники. При организации территории и производства необходимо строго учитывать конкретные географические условия Наиболее эффективными мероприятиями для борьбы с последствиями эрозии являются создание полезащитных лесных полос, устройство различных инженерных сооружений для задержания поверхностного стока — плотин, запруд в оврагах, водозадерживающих валов и канав. Систематическая борьба с ветровой и водной эрозией почв — большое общенародное дело в нашей стране.[ …]

Систематическая борьба с ветровой и водной эрозией почв — большое общенародное дело в нашей стране.[ …]

На крайнем юго-востоке на комплексных засоленных почвах полупустыни, которые продолжают использовать под пашню, полезащитные лесные полосы следует выращивать исключительно из кустарников, а защитное лесоразведение должно носить в основном локальный, оазисный характер.[ …]

Курс «Общее лесоводство» пополнился во втором издании новыми главами и разделами: глава «Смены состава лесов», разделы «Полезащитные лесные полосы в степях и фауна», «Рубки ухода и мичуринская биология» и др. К числу глав, содержание которых им заменено, относятся: «Строение, ход роста и развитие древо-стоев», «Типы леса и современные задачи их изучения», значительная часть глав «Взаимосвязь между лесом и климатом», «Уход за лесом» и некоторые другие.[ …]

Учебное пособие пополнилось новыми главами и разделами, которых не было в первом издании (глава «Смены состава лесов», разделы «Полезащитные лесные полосы в степях и фауна», «Рубки ухода и мичуринская биология» и др. ).[ …]

).[ …]

На склонах лесополосы любого назначения следует располагать в направлении, близком к горизонталям, и только на ровных участках полезащитные лесные полосы располагают поперек направления господствующих ветров. В противном случае они могут стать местом концентрации стока и развития линейной эрозии. Дороги прокладывают по границам полей в направлении, близком к горизонталям. На тех дорогах, которые вынужденно пересекают горизонтали, устраивают распылители стока в виде валов, пересекающих дорожное полотно, которые направляют сток в безопасные места.[ …]

В. В. Докучаева, успешно продолжающий комплексные исследования в области испытания различных сельскохозяйственных культур и структур полезащитных лесных полос с учетом влияния последних на урожайность полей.[ …]

Директивами XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР предусмотрено заложить не менее 370 тыс. га защитных лесных насаждений по оврагам и на песках, а также создать 560 тыс. га полезащитных лесных полос на землях колхозов и совхозов.[ …]

га полезащитных лесных полос на землях колхозов и совхозов.[ …]

С иссушением почвы, засеканием и выдуванием сеянцев борются на лёгких почвах степной зоны. Сеянцы предохраняют от этих повреждений путём создания полезащитных лесных полос и кулис из высокостебельчатых сельскохозяйственных культур (кукуруза, подсолнечник, сорго), механической защиты (щиты), а также применения химических веществ, образующих защитную плёнку на сеянцах.[ …]

Согласно Постановлению Совета Министров СССР и ЦК ВКЛ(б) от 20 октября 1948 года, в области начались работы по размещению и отводу земель под Государственную защитную лесную полосу «Гора Вишневая — Каспийское море». Согласно проекту, длина полосы в пределах Оренбургской области составила по правому берегу Урала 471,8 км, по левому — 380,4 км. В колхозах и совхозах планировалось посадить 459238 га новых лесонасаждений, из них: овражно-балочных — 54837 га, облесение песков — 14016, полезащитных лесных полос — 276900 га. Фактически выполнены эти работы на 25%, ис 1955 по 1966 год работы по лесонасаждению в хозяйствах области стали проводиться в незначительных размерах. [ …]

[ …]

Искусственное лесовыращивание включает два основных направления: искусственное лесовосстановление и лесоразведение. Искусственное лесовосстановление — создание лесных культур на площадях, ранее покрытых лесом, т.е. восстановление хозяйственно ценных лесов на свежих и старых вырубках, гарях и других не покрытых лесом площадях. Важное значение имеет и лесоразведение — создание лесных культур на площадях, ранее не занятых лесом, т.е. выращивание полезащитных лесных полос, противоэрозионных защитных лесных насаждений в оврагах, балках, на песках и других землях.[ …]

Агроэкосистемы с преобладанием зерновых культур существуют не более 1 года, многолетних трав — 3—4 года, плодовых культур.— 20—30 лет, а затем они распадаются и отмирают. Полезащитные лесные полосы также относятся к агроэкосистемам. В степной зоне они существуют 30 и более лет. Однако без поддержки человеком (рубки, ухода, дополнения и пр.) они постепенно «дичают», превращаясь в естественные экосистемы, или погибают. [ …]

[ …]

На равнинных водораздельных пространствах практически во всех природных зонах существует опасность проявления ветровой эрозии почв. Поэтому основное назначение ленточных лесных насаждений на водораздельных пространствах, полезащитных лесных полос, — снижение скорости ветра и турбулентного обмена в приповерхностном слое атмосферы. Механизм действия, способы создания, принципы расчета систем полезащитных лесных полос, а также ассортимент и биологические особенности древесных пород, рассмотрены в 4 я 9 главах. Полезащитные лесные полосы не только предотвращают ветровую эрозию почв, но и способствуют уменьшению вредного воздействия суховеев, а также накоплению и равномерному распределению снега на полях.[ …]

Выделение полевых, овощных и кормовых севооборотов, участков под многолетние насаждения (сады, виноградники и др.), пастбищ и сенокосов, почвозащитных севооборотов, размещение полезащитных лесных полос, участков, подлежащих коренной мелиорации, и другие вопросы организации территории можно решить, используя материалы почвенных исследований. [ …]

[ …]

В районах распространения ветровой эрозии необходимы почвозащитные севообороты с полосным размещением посевов и паров, кулисы, залужение сильноэродированных земель, буферные полосы из многолетних трав, внесение удобрений, снегозадержание, закрепление и облесение песков и других непригодных для сельскохозяйственного использования земель, регулирование пастьбы скота, выращивание полезащитных лесных полос, а также безотвальная обработка почвы с оставлением стерни на ее поверхности.[ …]

В послевоенный период восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства были предусмотрены некоторые меры по охране природы, в частности постановления правительства о создании полезащитных лесных полос (1948), о Государственной санитарной инспекции, об охране водоемов и атмосферы (1949) и многие другие.[ …]

Второе направление — использование и активизация естественных ресурсов полезных насекомых в агроценозах. Большое значение в этом отношении имеет дополнительный подсев по краям полей и опушкам полезащитных лесных полос нектароносных трав — люцерны, эспарцета, фацелии, введение в лесные полосы энтомофильных кустарников. Важны сохранение естественных местообитаний полезных насекомых на нераспаханных неудобьях, охрана таких мест от антропогенного разрушения.[ …]

Важны сохранение естественных местообитаний полезных насекомых на нераспаханных неудобьях, охрана таких мест от антропогенного разрушения.[ …]

Для почв, подверженных сильной эрозии, необходим весь комплекс противоэрозионных мер: полосное земледелие, т. е. такая организация территории, при которой прямолинейные контуры полей чередуются с полезащитными лесными полосами, почвозащитные севообороты (для защиты почв от дефляции), облесение оврагов, бесплужные системы обработки почв (применение культиваторов, плоскорезов и т. п.), различные гидротехнические мероприятия (устройство каналов, валов, канав, террас, сооружение водотоков, лотков и др.) и другие меры.[ …]

Сильный коллектив специалистов по эрозии почв сложился в Институте географии АН СССР. ДЛ.Арманд, возглавлявший отдел эрозии почв, издал в 1961 г. монографию «Физико-географические основы проектирования сети полезащитных лесных полос», а также редактировал ряд сборников по вопросам борьбы с эрозией почв, в том числе «Районирование территории СССР по основным факторам эрозии» (1965) и «Региональные системы противоэрозионных мероприятий» (1972), подготовленных СИ. Сильвестровым и его сотрудниками.[ …]

Сильвестровым и его сотрудниками.[ …]

Однако обширнейшими по протяженности и площади опушками следует, конечно, считать зоны субальпийского редколесья и парковых насаждений на альпийских лугах в горах Алтая, Саян, Урала, Кавказа и др., а на севере — полосу лесотундр. Несомненно, что и высокая продуктивность природных угодий лесостепей тесно связана с эффектом опушки. Полезащитные лесные полосы с предельной шириной 60 м так же, как кулисы леса среди вырубок, следует оценивать как опушечные угодья (как сплошные опушки).[ …]

При анализе роли различных видов защитных лесонасаждений необходимо учитывать их многостороннее, комплексное значение в борьбе с засухой, суховеями, эрозией почв н другими неблагоприятными факторами. Например, полезащитные лесные полосы оказывают также отепляющее влияние, предохраняя посевы сельскохозяйственных культур от вымерзания.[ …]

Защита от ветра в степи

Посмотреть эту область в EO Explorer

Защитные полосы или ветрозащитные полосы используются для защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий на юге России.

Изображение дня на 13 марта 2017 г.

- Инструмент:

- МКС — цифровая камера

- В этой коллекции:

- Фотография космонавта

Изображение дня Человеческое присутствие Снег и лед

Посмотреть больше изображений дня:

12 марта 2017 г.

14 марта 2017 г.

к нашим информационным бюллетенямЛинии Наски, Перу

Изображение дня Земельные участки Жизнь

Линии Наска, Перу

Изображение дня Земельные участки Жизнь

Вырубка лесов в Тьеррас-Бахасе, Боливия

На этом изображении в искусственных цветах показано постепенное преобразование лесных угодий в сельскохозяйственные угодья в районе Тьеррас-Бахас в Санта-Крус, Боливия.

Изображение дня Земельные участки Жизнь

Новая Зеландия: Там, где переплетаются реки и ветры

Буколический и зеленый район Кентерберийских равнин далеко не тихий.

Изображение дня Земельные участки Вода Человеческое присутствие

к нашим информационным бюллетеням

Изменение chernozems в лесу -стесте под воздействием убежища на юге центральной российской нагорья

- doi: 10.

1134/s1064229320080037

1134/s1064229320080037 - Корпус ID: 22147802

@Article @Article @Article.

title={Изменение лесостепных черноземов под влиянием лесополос на юге Среднерусской возвышенности},

автор={Ю. Г. Чендев, Александр Н. Геннадиев, Сергей В. Лукин, Томас Дж. Зауэр, Е. А. Заздравных, В. Г. Белеванцев и Мария А. Смирнова},

journal={Евразийское почвоведение},

год = {2020},

объем = {53},

страницы={1033 - 1045}

} - Чендев Ю., Геннадиев А., Смирнова М.

- Опубликовано 1 августа 2020 г.

- Экология

- Почвоведение

дубовой лесополосы меридиональной ориентировки и на прилегающих к ней пашнях агролесоландшафта типичной лесостепи Белгородской области. Фоновые почвы — среднемощные легкоглинистые выщелоченные черноземы (Luvic Chernozems) на карбонатных лёссовидных тяжелых суглинках. В результате прироста деревьев за последние 50 лет (возраст лесополосы) произошли определенные изменения в интенсивности и направлении почвообразования…

View on Springer

Topography and Land Management Change the Heterogeneity of Soil Available Nitrogen in a Mollisol Watershed of Northeastern China

- Yao Wang, M.

Aurangzeib, Shaoliang Zhang

Aurangzeib, Shaoliang Zhang Eurasian Soil Science

- 2021

Резюме Доступный почвенный азот (AN) тесно связан с ростом сельскохозяйственных культур и выщелачиванием N в сельскохозяйственной среде, но неоднородность AN и его движущие механизмы не выяснены…

Влияние тополевых лесополос на агроценозы в лесостепной зоне Алтайского края

В статье рассмотрено влияние защитных лесных полос на состав и структуру агроценозов в лесостепной зоне Алтайского края. Территория Алтая…

Оценка влияния наследия послевырубки на урожайность сельскохозяйственных культур с использованием данных Google Earth и Sentinel-2 Д. Гуань

Информатика

Удаленный. Sens.

Защитные полосы (или ветрозащитные полосы) могут эффективно улучшить микроклимат и почвенные условия прилегающих сельскохозяйственных угодий и, таким образом, повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Однако индивидуальный вклад этих двух факторов…

Нелинейные скорости круговорота почвенного углерода после возделывания естественных пастбищ и последующего облесения пахотных земель

- Г.

Эрнандес-Рамирес, Т. Зауэр, Ю. Чендев, А. Геннадиев

Эрнандес-Рамирес, Т. Зауэр, Ю. Чендев, А. Геннадиев Экология

ПОЧВА

- 2021

Аннотация. Преобразования в землепользовании могут сильно повлиять на хранение органического вещества почвы (SOM), что создает первостепенные возможности для секвестрации атмосферного углерода в почве. Известно, что земля…

Компоненты почвенного фосфора и черты сообщества почвенных грибов в полезащитных полосах тополей и соседних сельскохозяйственных угодьях на северо-востоке Китая: общие изменения и сложные ассоциации

- Meina Zhu, X. Cao, Yufeng Guo, Sen Shi, Wenjie Wang, Хуэймэй Ван

CATENA

- 2022

Early Stages of the Evolution of Chernozems under Forest Vegetation (Belgorod Oblast)

- Y. Chendev, A. Gennadiev, A. S. Shapovalov

Environmental Science

Eurasian Soil Science

- 2022

Нами были изучены автоморфные лесостепные лувические и гапловые черноземы (алевро-глинистые, пахические) южной части Среднерусской возвышенности (Белгородская область), покрытые широколиственными…

ПОКАЗАНЫ 1-10 ИЗ 45 ССЫЛОК

СОРТИРОВАТЬ ПО Актуальности Наиболее влиятельные статьи Недавность

Изменения форм органического вещества черноземов Каменной степи в зависимости от землепользования, местоположения и степени гидроморфизма

- В.

Е. Чоходин’, Ч. Е. Приходин’ Титова Т.В.

Е. Чоходин’, Ч. Е. Приходин’ Титова Т.В. Экология

Евразийское почвоведение

- 2013

Исследованы почвы Каменной степи (Воронежская область). Выявлена скорость изменения содержания С орг и отдельных форм органического вещества (лабильных, микробных и устойчивых)…

Accumulation of organic carbon in chernozems (Mollisols) under shelterbelts in Russia and the United States

- Y. Chendev, T. Sauer, C. Burras

Environmental Science

Eurasian Soil Science

- 2015

Лесополосы, созданные на месте луговых и лугово-степных ландшафтов лесостепной зоны северных континентов, служат ареалами накопления углерода и участвуют в формировании…

Изменение физических свойств почв Каменной степи под влиянием лесополос

- Королев В., Громовик А., Ионко О.А. черноземов обыкновенных и лугово-черноземных почв при различных режимах землеустройства (кленовые, лиственничные, березовые, сосновые участки лесополосы; сплошные (с…

Динамика почвенного углерода и древесной подстилки в лесополосе из красного кедра и сосны

- T.

Sauer, C. Cambardella, J. Brandle

Sauer, C. Cambardella, J. Brandle Науки об окружающей среде

Системы агролесоводства

- 2007

Связывание углерода древесной биомассой в лесополосах не исследовалось, но измерения депонирования углерода древесной биомассой не проводились. запасы в почве и древесной подстилке в рамках этой агролесохозяйственной практики. …

Влияние лесополос на фрагментацию эрозионных сетей и локальное переувлажнение почв

Ретроспективный мониторинг формирования локально-заболоченных участков (мохаров) по тальвеговым зонам эрозионной сети в Азовском районе Ростовской области выполнен для период…

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

- Ерусалимский В.И., Рожков В.В. Отмечается приоритет России в решении данного вопроса. В работе рассмотрен длительный процесс развития форм лесных насаждений,…

Агролесоводство и повышение плодородия почв: взгляд из Амазонии

- Rachel C. Pinho, R. Miller, S.

Alfaia

Alfaia География

- 2012

В этом документе обсуждается влияние деревьев на плодородие почвы с акцентом на сельскохозяйственные системы в Амазонии. Соответствующая литература о воздействии деревьев на физические и химические свойства почвы…

Свойства почвы после лесовосстановления или облесения малоплодородных пахотных земель

- T. Sauer, D. James, C. Cambardella, G. Hernandez-Ramirez

Науки об окружающей среде

Растения и почва

- 2012

ЦелиВосстановление лесов или облесение малоплодородных сельскохозяйственных земель открывает возможности для связывания органического углерода почвы (SOC), улучшения качества деградированных почв и обеспечения экосистемных услуг.…

Ветрозащитные полосы в Сельскохозяйственные системы Северной Америки

- J. Brandle, L. Hodges, X.H. Zhou

Науки об окружающей среде

Системы агролесоводства

- 2004

Ветрозащитные экраны являются важным компонентом успешных сельскохозяйственных систем во всем мире.

- Rachel C. Pinho, R. Miller, S.

- T.

1134/s1064229320080037

1134/s1064229320080037 Aurangzeib, Shaoliang Zhang

Aurangzeib, Shaoliang Zhang Эрнандес-Рамирес, Т. Зауэр, Ю. Чендев, А. Геннадиев

Эрнандес-Рамирес, Т. Зауэр, Ю. Чендев, А. Геннадиев Е. Чоходин’, Ч. Е. Приходин’ Титова Т.В.

Е. Чоходин’, Ч. Е. Приходин’ Титова Т.В. Sauer, C. Cambardella, J. Brandle

Sauer, C. Cambardella, J. Brandle Alfaia

Alfaia