Кто нужен в лесу? — Бизнес и профессия

Кто нужен в лесу?

08.08.2017

Сегодняшний опрос, в котором участвовали как студенты, так и преподаватели, выявил парадоксальность ситуации в лесном образовании. Получается, что наши вузы по велению вышестоящих инстанций сейчас готовят не совсем тех, кто действительно нужен в лесу и в ЛПК в принципе…

КАКОЙ ТАКОЙ БАКАЛАВР?

К этому иностранному слову все в общем-то привыкли, но лучше от этого никому не стало. Студентам теперь вроде бы проще, во всяком случае хотя бы учиться меньше. Но вот кому они будут нужны потом? Руководители предприятий уже окрестили бакалавров «недоделанными инженерами» и брать на работу таких молодых специалистов не спешат. Почему? Объясняет профессор Игорь Григорьев:

Объективно лесозаготовительным предприятиям нужны не бакалавры, а полноценные инженеры, но с этим теперь проблемыС авторитетным преподавателем согласны студенты Сыктывкарского лесного института, многие из которых с уважением говорят о специальности инженера-технолога: «Специалист с таким дипломом является одним из главных в лесу, с такой профессией проще найти работу в лесной промышленности».

Юрий Нестеров (6 курс) уточнил:

– Без инженера по лесопользованию не обходится ни одна лесозаготовительная работа. Через инженера по лесопользованию происходит оборот всех документов для утверждения (лесная декларация, технологические карты, проект освоения лесов, договор аренды лесных участков).

Максим Хавкин (5 курс) отметил еще одну важную профессию:

– Многие забывают о том, что мастер участка заготовки играет очень важную роль в процессе лесозаготовки, именно он помогает своим подчиненным преодолевать все трудности, организует работу на делянке.

ОПЕРАТОР РУЛИТ!

Мнения участвующих в опросе студентов о востребованности специальностей оказались разными, но большинство голосов все же было отдано оператору. Вот как сформулировала мнение Ксения Гущина, студентка 4 курса Лесотехнического института САФУ (г. Архангельск):

– Вся лесная отрасль начинается с заготовки древесины, а уже после сырье используют на лесопилении или в других промышленных целях. Поэтому я считаю, вальщик – это популярная и важная профессия, с которой начинается вся лесозаготовка. Эта специальность подразумевает ответственность, внимательность и профессионализм, а посему требует серьезного обучения. Во времена активного продвижения машинизированных способов лесозаготовки еще более популярной будет профессия оператора лесозаготовительной техники, так как в рубках промышленных масштабов механизированная заготовка сырья повышает производительность и сокращает время лесозаготовительных работ.

Такое же мнение высказали 12 из 21 выпускников сыктывкарского вуза (опрос проходил прямо на вручении дипломов). Сергей Гончаров, один из них, считает:

– Оператор многооперационных машин (харвестер, форвардер) не только самая современная и популярная профессия, но и самая достойно оплачиваемая в лесной отрасли.

В ЛЕСУ ВАЖЕН КАЖДЫЙ, НО…

Приятно, что студенты Сыктывкарского Лесного института не ограничивают свои амбиции самыми востребованными или высокооплачиваемыми профессиями. Многие думают прежде всего о самом лесе. К примеру, Александр Макаров (5 курс) главным в лесу считает лесничего:

– Именно он следит за состоянием леса и за всем, что в нем происходит. Меня эта работа привлекает тем, что лесничий ближе всех к природе.

– Мы думаем, что самая нужная лесная профессия – это лесник. Потому, что именно он осуществляет охрану лесного фонда.

А вот Олеся Морохина (6 курс) убеждена, что сейчас главная лесная профессия – лесоруб, будь то простой вальщик леса или оператор лесных машин:

– Для Республики Коми, где мы живем и учимся, леса – главный потенциал для развития. А без квалифицированных лесорубов невозможна деятельность лесной промышленности.

Наш опрос мы неслучайно завершаем именно этим мнением, которое на самом деле крайне показательно. При всей любви к лесу даже студенты лесного вуза относятся к нему как к некоему ресурсу, который требует освоения.

Никто из участников не назвал профессии, связанные с лесовосстановлением, использованием недревесных ресурсов леса

Однако здесь вряд ли есть чему удивляться, ведь практически все лесное хозяйство России в последние годы было вольно или невольно ориентировано исключительно на лесозаготовку. И какими бы амбициозными ни были планы чиновников по увеличению количества лесопитомников, уверенность в благополучном будущем лесов России появится только после того, как востребованными, популярными и высокооплачиваемыми профессиями станут те, благодаря которым не только вырубают, но и восстанавливают лесные богатства нашей страны.

Григорий Баландин

lesozagotovka.com

Мастер на лесосеке — Бизнес и профессия

Мастер на лесосеке

24.11.2017

Хотите познакомиться с лесорубом, получившим в этом году за свою работу благодарность от Президента России? О том, как ему и его товарищам удается год за годом ставить все новые рекорды в лесозаготовке и чем сегодня можно привлечь в ЛПК молодых работников, читайте в материале «МАСТЕР НА ЛЕСОСЕКЕ».

Кто лес любит и знает, тому он помогает (народная мудрость)

О профессионалах своего дела принято говорить: «Вот это мастер!». И, по логике, в трудовой книжке Александра Дорошенкова надо было бы написать «супермастер», потому что он не только сам профессионал высшего разряда, но еще и руководит работой других виртуозов лесного дела. Но официальная должность нашего героя звучит проще – «мастер на лесосеке».

И КТО ТУТ ГЛАВНЫЙ?

На любом предприятии персонал делится на две группы – руководители и работники. Мастер по отношению к другим работникам тоже является руководителем. Конечно, не такого уровня, как главный инженер или другие начальники производств. Но он, в отличие от «больших начальников», всегда здесь, на лесосеке, рядовому работнику от него не спрятаться, не скрыться.

Если перевести систему управления производством на армейский язык, то мастера – те же сержанты, командиры отделений. Вчерашние рядовые, они вроде бы власти офицерской не имеют, но в реальности именно от этих ребят зависит трудовой настрой в их небольших коллективах. И тут глупо отрицать роль личности. Потому что у одного мастера люди работают спустя рукава, а у другого, как у Александра, например, дело всегда спорится. По итогам каждого квартала и года видно, что работники его участка плановые задания не просто выполняют, а еще и перевыполняют регулярно. При этом лесные участки похожие, техника идентичная, да и работают на соседних делянках люди из одних и тех же поселений. А результаты – разные. Вот и говори после этого, что не в мастере дело!

САМ ТАКОЙ!

Это сегодня Александр Дорошенков на своем предприятии признан лучшим мастером, за свою работу он получил благодарность не только от руководства ЛХК «Череповецлес», в который входит Бабаевский ЛПХ, но и от Президента Российской Федерации В. В. Пути на. А в то время, когда вся его трудовая биография только начиналась, он был обычным парнем из вологодской глубинки, в лес пришел простым вальщиком леса. Нашему читателю, который хотя бы раз держал в руках бензопилу, не надо объяснять, что такое труд лесоруба.

Александру и его коллегам приходится день за днем уходить от домашнего уюта не просто на работу, а в лесную глушь, вдаль от всех благ цивилизации.

– У нас на большинстве участков сотовой связи нет, – говорит Александр, крутя в руках спутниковый телефон. – Но руководство предприятия этим озаботилось и обеспечило всех мастеров вот такими аппаратами. Дорого, но спутниковая связь нужна на случай ЧП, чтобы можно было сообщить, вызвать помощь.

Кстати, о спартанских условиях на делянках современные лесозаготовители начинают забывать – работа в лесу год от года становится комфортнее. В Бабаевском леспромхозе на людях не экономят.

– Сейчас на нашем участке есть универсальный вагончик, там и летучку проводим, можно здесь и отдохнуть, разогреть и принять пищу, чайком побаловаться в свободную минуту.

– А кто решает, как обустроить быт в лесу?

– Руководство регулярно проводит опрос работников, выясняет, что еще надо для труда и отдыха, и по возможности быстро реализует наши пожелания. Да я же и сам работал сначала вальщиком леса, потом оператором – машинистом многооперационных лесозаготовительных машин, понимаю, что людям необходимо. А если сравнить, в каких условиях мы работали лет десять назад и что у нас на делянках сегодня – это же небо и земля! – улыбается Александр.

Он знает, о чем говорит, в лесу не новичок. И всегда был лучшим, не раз побеждал на соревнованиях. В совершенстве освоил работу оператора на лесных машинах таких популярных производителей, как John Deere, Komatsu, Volvo, сейчас возглавляет участок, на котором работает комплекс Ponsse. Но мастером он стал не только благодаря опыту.

Скорее всего, эти качества у Александра появились благодаря службе в армии – два года он защищал границы нашей Родины. Погранвойска – вообще настоящая кузница хороших управленцев. И Александр Дорошенков – еще один пример.

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ

Жизнь у мастера – не сахар, в голове надо держать не только производственный план, но и десятки других факторов, так или иначе влияющих на работу участка. В первую очередь мастер ставит операторов по контуру, выпиливает границы своего участка, чтобы никто не залез за визиры. Это очень серьезное нарушение, штраф большой, причем за каждое дерево. А потом – вперед, делать план!

– В среднем за смену мы делаем 150 «кубов», за сутки, соответственно, – 300. Если хорошие леса, да с погодой везет, то и больше можно, – говорит Александр. – За прошлый 2016 год при плане 85 тысяч «кубов» сделали 106 тысяч, это впервые не только в истории леспромхоза, но и всего холдинга. А в этом году, если все получится, сможем добиться большего.Мастеру надо иметь талант организатора, умение формировать команду и уверенно ею управлять

На участке работает одиннадцать человек, один на подсмене. Иногда «запасной» и вывозкой занимается. Он же участвует в отводах делянок, может быть направлен в сервис-центр на подмогу, проводить плановое обслуживание техники.

– Каждый из работников имеет право на отпуск, с этим у нас все четко, – поясняет Александр. – И тут проблема, потому что зимой, в самый «горячий» сезон лесозаготовки, в отпуск идти нельзя, все об этом знают. Так что приходится комбинировать в оставшиеся месяцы так, чтобы на делянке у меня все время было задействовано как минимум восемь человек. Трудная задачка, – вздыхает мастер.

ПАО «Бабаевский леспромхоз» входит в число крупнейших лесозаготовительных предприятий Вологодской области. Ежегодный объем заготовки составляет более 500 тыс. м3 древесины. Для вывозки продукции леспромхоз имеет разветвленную сеть лесовозных автомобильных дорог. К потребителям лес поставляется железнодорожным и автомобильным транспортом. В 2006 году леспромхоз прошел сертификацию по системе FSC. «Бабаевский ЛПХ» – высокомеханизированное предприятие, оснащенное самой современной лесозаготовительной техникой. В работе используются харвестеры и форвардеры. В леспромхозе трудится 280 человек, среди которых рабочие всех специальностей. Организована постоянная деятельность по обучению специалистов как на предприятии, так и в специализированных вузах Череповца, Вологды, Санкт-Петербурга и Москвы. Генеральный директор – Смирнов Юрий Александрович.

А еще на плечах мастера – трудовая дисциплина, охрана труда, организация лесовосстановительных работ после освоения делянки. Это непростая, но нужная работа – производят зачистку, пашут, а весной высаживают саженцы. У леспромхоза три теплицы с хвоей, так что все, что у леса взято, ему возвращается. И сохраняется – лесорубы уделяют особое внимание противопожарным мероприятиям.

– В 2010 году, когда леса всей России горели, у нас все было в порядке. Однако и мы участвовали в тушении соснового бора, это далеко от нас, но дело-то общее, лес надо было спасать. А на своих участках канавы копаем, водоемы делаем, минполосы пашем. Если делать все как положено, не страшны ни пожары, ни проверки.

Слабакам в лесу не место, в этой профессии остаются только настоящие мужчины

Больная тема – мусор в лесах:

– У нас здесь все в норме, потому что населенных пунктов рядом нет, а вот если брать участки, где поблизости поселки и деревни, – там беда. Мы каждый год проходим сертификацию, так что приходится убирать из леса все, вплоть до окурков. Понятно, что эти свалки устраивают сами местные жители, но как с этим бороться? Мы-то на лесосеках не мусорим – у нас поддоны, чтобы лишнее масло не проливалось, мешки под бытовой мусор, все собираем и вывозим за собой.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПООЩРЕНИИ

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность Президента Российской Федерации: ДОРОШЕНКОВУ Александру Владимировичу — мастеру на лесосеке публичного акционерного общества «Бабаевский леспромхоз», Вологодская область

Президент Российской Федерации В. Путин

10 июля 2017 года

№ 249-рп

комментарий эксперта

Валерий Писарев, генеральный директор ОАО «ЛХК «Череповецлес»:

Еще 5–7 лет назад Бабаевский леспромхоз был проблемным и убыточным. А сейчас это наш самый развивающийся, перспективный леспромхоз. Они по заготовке доросли от 200 до 500 тыс. «кубков» ежегодно, у них самая высокая производительность. При этом удерживать кадры им непросто – рядом крупный железнодорожный узел, так что им как работодателю приходится конкурировать с РЖД и газовиками. Но они нашли способ победить в этой конкуренции, у них сейчас достойный уровень заработной платы, однако дело не только в этом. Работа с кадрами введется так, что мы все у них учимся. Там сложилась своя школа подготовки операторов, за счет качественного обучения повысили производительность. Мало где в России можно найти лесозаготовителей, делающих на стандартном комплексе 100 тыс. «кубов». А Бабаевский леспромхоз смог выйти на этот показатель за 3 года. Это правильная, грамотная организация труда, и тут надо отдать должное директору Юрию Александровичу Смирнову. Это очень инициативный руководитель. Когда мы планируем следующий год, он подходит к этому так: надо ставить сложные задачи, чтобы было интересно решать. Другие предприятия чуть ли не просят: дайте нам такой план, чтобы его было проще выполнить. А для него словно нет невыполнимых задач, его не пугает, что вдруг не будет хорошей погоды, весовой контроль поставят. Он подходит к производственным проблемам с той точки зрения, что все решают кадры. И у них все получается!

ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИИ – В ЧЕЛОВЕКА!

– Как вы думаете, почему в Бабаевском леспромхозе работают лучше, чем во многих других лесозаготовительных предприятиях области?

– Уверен – все дело в отношении к человеку, к его подготовке, зарплате, к условиям труда, наконец. У нас как заведено – новички проходят серьезное обучение, у нас для этого все есть, потом у них обязательная стажировка. В Бабаевском ЛПХ в лес, на делянку, приходят только лучшие, готовые работать с максимальной отдачей. За хорошую зарплату, конечно. Но даже не в деньгах только дело – у нас отношения в коллективе строятся в режиме диалога. На производственных совещаниях мы выдаем информацию по каждому человеку – какие показатели у него сейчас, какие надо подтянуть. Оператор или водитель понимает, где он сейчас в трудовом рейтинге, что ему надо подтянуть. Когда картина ясная, тогда и работать легче. С другой стороны, на этих совещаниях сами работники говорят о наших недоработках, отмечают «узкие» места, на которые начальству надо обратить внимание.

В целом получается командная работа, все работают на результат. И каждый понимает, чего по итогам работы ему лично ждать от предприятия. У нас много молодых работает, есть вопросы по жилью, и с 2013 года в рамках нашего соцпакета начала работать программа – ежегодно выделяют участки под индивидуальное строительство, на очень льготных условиях, с лесом на дом тоже помогаем. При этом – все по очереди, по справедливости.

А еще у нас к ветеранам предприятия отношение особое: ежегодно в День работника леса награждают подарками и премиями не только передовиков, но и тех, у кого производственный юбилей, кто многие годы добросовестно, без нарушений работал на благо леспромхоза.

И еще – у каждого работника есть возможность карьерного роста. Я, к примеру, начинал ручником, выучился, стал оператором. Хотел расти дальше – направили на заочную учебу в Лесотехнический университет в Санкт-Петербурге, назначили мастером. И такая возможность есть у каждого, при желании. А если доволен тем, что уже есть, все равно не даем заскучать – регулярно организуем углубленную проверку знаний по лесозаготовкам, конкурсы профмастерства. Победители едут на районные и областные соревнования, на чемпионат России «Лесоруб», где входят в десятку лучших и занимают призовые места. Главное – не стоять на месте, развиваться самому и помогать двигаться вперед предприятию. Только так можно стать настоящим мастером своего дела.

Беседовал Евгений Карпов

lesozagotovka.com

О журнале

Отраслевой информационно-аналитический журнал

«Лесозаготовка. Бизнес и профессия»

Последний век лесозаготовительная и деревоперерабатывающая отрасли стремительно шли вперед, и обе сейчас представляют огромный интерес для изучения и потенциал для дальнейшего развития. Но лесозаготовка всегда являлась основным элементом всего лесопромышленного комплекса, поэтому мы и хотим уделить должное внимание именно ей. Все элементы от лесовыращивания до очистки делянок от порубочных остатков, от топора до харвестера, от подготовки кадров до научных достижений, а также лесное законодательство, международный опыт, инфраструктура и многие другие составляющие максимально детально изучаются и описываются нашими авторами на страницах этого издания.

Наша основная задача – это помощь в развитии лесозаготовительной отрасли. Мы стараемся способствовать обмену опытом между регионами нашей необъятной страны, наладить более стабильную связь между властью и бизнес сообществом, донести до широкой публики информацию о новых технологиях и разработках, осветить результаты научных исследований, выявить локальные и глобальные проблемы и найти специалистов, способных их решить.

Помимо прочего, мы хотим повысить привлекательность профессий, связанных с лесом, ведь современная кадровая ситуация далека от идеальной. Детально рассказывая о том, что ожидает студентов лесных вузов, мы пытаемся уничтожить старинный стереотип бородатого работяги с мозолистыми руками и топором, и показать, что даже профессия современного вальщика леса соответствует XXI веку.

Но все это попросту невозможно без постоянного взаимодействия с вами, дорогие читатели!

- Спрашивайте нас, и мы постараемся найти ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем.

- Приглашайте нас, и мы расскажем о вашем предприятии, а наши эксперты постараются на месте свежим взглядом найти пути повышения эффективности вашей работы.

- Делитесь своим опытом – он будет полезен коллегам.

Тираж: 6 500 экземпляров.

Цена свободная.

Распространяется по всей территории России.

Выходит 5 раз в год. Без возрастных ограничений.

Свидетельство ПИ № ФС77-62622 от 31 июля 2015 г. Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Без возрастных ограничений.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов материалов

График выхода журнала «Лесозаготовка. Бизнес и профессия» 2018 г.

lesozagotovka.com

Повышение квалификации? Верной дорогой! — Бизнес и профессия

Повышение квалификации? Верной дорогой!

07.10.2016

Большинству россиян старшего и среднего возраста известна фраза И. В. Сталина «кадры решают все», сказанная им в 1935 году во время доклада о положении дел в СССР.

Немногие знают о том, что в те годы не менее популярным был лозунг «техника решает все».

Крупные и средние лесопромышленные предприятия России, в настоящее время, даже несмотря на полный развал отечественного лесного машиностроения и резко выросшие курсы доллара и евро, не испытывают значительного «технического голода», поскольку давно привыкли комплектовать свой парк зарубежными машинами, а пропорционально выросшая стоимость экспортируемой древесины во многом покрывает возросшую стоимость импортных машин, расходных материалов и запасных частей.

Как и почти 80 лет назад, лесопромышленные предприятия сталкиваются с тем, что ставку надо делать на квалифицированные кадры, способные эффективно управлять машинами, оборудованием и технологическими процессами, своевременно принимать и воплощать в жизнь оптимальные технические, технологические и управленческие решения.

Продолжающийся развал высшего профессионального образования в России дает мало надежд на необходимую подпитку лесопромышленных предприятий молодыми кадрами. Даже тех, кто идет после вуза работать в лес, променяв городские удобства на реалии российской глубинки, необходимо доучивать и переучивать.

Многие предприятия делают ставку на уже давно работающих в отрасли сотрудников, зачастую переманивая их с других предприятий. Но этот путь имеет существенные временные ограничения, поскольку, к великому сожалению, такие кадры постепенно стареют и уходят.

Помимо периодического технического переоснащения, «не стой на месте» касается и постоянного развития квалификации сотрудников предприятия, в пользу необходимости которого говорят часто меняющиеся требования к лесопромышленному производству, в том числе и лесозаготовительному, в частности относительно экологической безопасности, правил торговли и закупок, или, например, известного 415-ФЗ.

Вышесказанное позволяет утверждать, что для поддержания своей конкурентоспособности лесопромышленным предприятиям, как и предприятиям, и организациям других отраслей промышленности, необходимо периодически проводить мероприятия по повышению квалификации своих сотрудников. Рассмотрим основные аспекты организации этого процесса.

Кого учить, чему учить?

На крупных и средних лесопромышленных предприятиях значительная часть персонала напрямую не связана с процессами заготовки и переработки древесины – это, как часто говорят, «офисный планктон» – необходимые для нормальной работы предприятия экономисты, бухгалтеры, юристы, переводчики и т. п., которые никогда не учились лесным наукам и зачастую знают о лесе только то, что там много деревьев.

Как показывает практика, высший, а часто и средний менеджмент лесопромышленных предприятий обычно не имеет лесного образованияБезусловно, очень полезным будет, если эти кадры будут хотя бы поверхностно представлять себе специфику лесопромышленного производства в целом, особенности работы основных производственных участков и подразделений своего предприятия.

Для этого, помимо, например, внутренней учебно-методической литературы предприятия, целесообразно организовывать краткосрочные курсы с возможной экскурсией на основные технологические потоки предприятия.

Сотрудников, непосредственно занятых в основных технологических процессах предприятия, также необходимо периодически знакомить с новинками техники и технологии отрасли, с работой смежных участков и производств, чтобы они понимали всю технологическую цепочку предприятия в целом.

Ознакомление с практикой работы ряда лесопромышленных предприятий показывает, что их высший, а часто и средний менеджмент обычно не имеет лесного образования. При частой смене управленческих команд, в ходе периодических перестроек управляющего аппарата порой остается без внимания тот факт, что и на уровне начальников цехов и лесопунктов специальное образование далеко не является повсеместным. Это приводит к тому, что основные структурные подразделения работают не оптимально, снижая возможную прибыль предприятия.

Получение специального образования этими сотрудниками, например, по заочной форме обучения, занимает длительное время и зачастую малоэффективно. Для таких сотрудников целесообразно проводить курсы с углубленным изучением производственной специфики и проблем смежных производств.

Известна фраза из практики управления качеством «не стой на месте», которая означает, что в мире динамично развивающихся технологий необходимо постоянное саморазвитие, в противном случае предприятие обгонят конкуренты, и оно погибнет, как дерево в лесу, проигравшее световую конкуренцию. Ярким примером этого может служить печальная судьба отечественных бензиномоторных пил.

Кому учить, где учить?

Выбор преподавателя или, как говорят на ряде предприятий, тренера является ответственной задачей, от правильности решения которой во многом зависит эффективность проведения курсов (тренингов). Некоторые вопросы могут рассмотреть штатные сотрудники предприятия (технологи, мастера, механики), но надо понимать, что «знать» и «уметь донести до аудитории» – далеко не равнозначные понятия. Проведение планерки (производственного совещания) совсем не похоже на проведение лекции. Профессиональный преподаватель не только должен владеть современным обширным материалом, но и уметь заинтересовать аудиторию, и эффективно донести до слушателей необходимую информацию. Этот опыт нарабатывается преподавателем годами, поэтому его замена на просто технического специалиста зачастую совершенно неэффективна.

Следует учитывать и то, что эффективные курсы может провести лишь преподаватель, хорошо знающий не только теоретические, но и практические аспекты раскрываемых им вопросов, а также современные практики других лесопромышленных предприятий.

После выбора тематики курсов выбор преподавателя упрощается. Для его оптимального подбора можно обратиться в специализированные образовательные центры, занимающиеся повышением квалификации и переподготовкой кадров (например, в Санкт-Петербурге в сфере лесной тематики можно назвать институт «КРОНА» и ЦНТИ «Прогресс»). Можно выбрать преподавателя и самостоятельно, например, просмотрев публикации по интересующим предприятие темам в специализированных отраслевых журналах. Авторы, ведущие в них специализированные рубрики, часто являются штатными преподавателями лесотехнических вузов, и их координаты можно найти на сайтах этих вузов. После выбора преподавателя следует определиться с местом проведения курсов (тренингов). С одной стороны, можно провести обучение на базе специализированных учебных центров, но это связано с затратами на проезд слушателей и их проживание. Сотрудники, направленные в город из глубинки для прохождения обучения, зачастую воспринимают это как внеочередной отпуск и спешат насладиться достопримечательностями большого города. Это приводит к халатному отношению к обучению и значительно снижает эффективность курсов.

В связи с этим для лесопромышленных предприятий наиболее целесообразно проведение курсов (тренингов) на собственной производственной базе. Тем более, что расходы на проезд и размещение одного или нескольких преподавателей, даже издалека, много меньше, чем расходы на командирование группы сотрудников в обучающий центр.

Есть и еще один большой плюс в приглашении преподавателей на предприятие для проведения курсов повышения квалификации сотрудников. Он заключается в том, что квалифицированный преподаватель, знающий лучшие практики лесопромышленных предприятий, практически всегда может найти пути совершенствования технологических процессов пригласившего его предприятия. Фактически это бесплатная консультация стороннего специалиста, особенно если устроить ему, вместе со слушателями, экскурсию по технологической цепочке.

Например, на одно лесопромышленное предприятие, занимающееся переработкой хвойного пиловочника на агрегатном оборудовании, был приглашен преподаватель лесотехнического вуза для чтения курсов повышения квалификации сотрудников. Причем ни один сотрудник предприятия не имел лесотехнического образования, а управляли им в основном военнослужащие в отставке, которым предприятие досталось после очередного рейдерского передела собственности начала XXI века.

В начале технологической цепочки на предприятии установлен импортный роторный окорочный станок с дистанционной регулировкой силы прижима короснимателей. В зимний период, когда силы сцепления коры и древесины значительно возрастают, операторы линии окорки-сортировки значительно увеличивали усилие прижима короснимателей для достижения требуемого качества окорки. Это приводило к повреждению пиловочных бревен, выходу короснимателей из строя. Напросившийся на экскурсию по предприятию преподаватель предложил увеличить коэффициент перекрытия окорочного станка с одновременным снижением усилия прижима коросниматалей, получив при этом вопрос от технического специалиста предприятия: что такое коэффициент перекрытия?! За счет снижения скорости подачи окорочного станка было увеличено число проходов короснимателей по одному месту окариваемого бревна (коэффициент перекрытия), что, при некотором снижении производительности станка, позволило предотвратить порчу пиловочника и короснимателей, каждый из которых на тот момент стоил около 300 долларов. И таких примеров можно привести достаточное количество –из практики только трех преподавателей.

Когда учить?

Определившись с тематикой и местом проведения курсов, а также желательной кандидатурой преподавателя, следует заранее спланировать период обучения сотрудников. Здесь следует исходить из следующих соображений. Во-первых, период обучения следует планировать на период наименьшей загруженности сотрудников; например, для работников лесозаготовительных участков –в периоды осенней и весенней распутиц, для сотрудников, занятых на лесовосстановительных работах –в зимний период, и т. д. Во-вторых, надо понимать, что по-настоящему эффективных преподавателей, способных и согласных поехать на предприятие для проведения занятий, к сожалению, очень немного. Поэтому далеко не факт, что, когда предприятие задумает проведение курсов, желаемый преподаватель сможет выехать, а не будет занят по основному месту работы или не заключил договор с другим предприятием. Проще говоря, договариваться с преподавателем лучше заранее, с учетом того, что июль-август у преподавателей вузов –период отпусков.

Игорь Григорьев, д т н, профессор

Не упустить из виду

Если на предприятии опасаются, что преподаватель после проведения курсов расскажет какую-либо закрытую информацию, то можно подписать с ним заранее Соглашение о конфиденциальности, какое подписывают, например, эксперты-аудиторы сертификационных центров.

Заказчик курсов почти всегда – и совершенно справедливо – интересуется у слушателей качеством проведения занятий – полезностью информации и способностью преподавателя ее донести до аудитории. Но практически никогда не спрашивает у преподавателя об уровне профессиональных знаний аудитории в целом и отдельных слушателей. И совершенно напрасно: опытный преподаватель, будучи лицом сторонним и незаинтересованным, вполне может дать квалифицированную оценку знаний и способностей каждого конкретного слушателя. Для высшего руководства это весьма полезная информация, например, для принятия кадровых решений, если только они принимаются не по принципу личной преданности и родственных связей.

lesozagotovka.com

Эффективная малолеска — Бизнес и профессия

Эффективная малолеска

25.09.2017

Снег летом? Не проблема. День в 100 часов? Пожалуйста! Живописные сопки из окна? Сколько угодно! Многовековой лес? Это тоже можно, но не очень много. Добро пожаловать в Мурманскую область, край северного оленя, вьюги и очень гостеприимных людей!

Мурманская область лежит в пределах двух природных зон – тундры и лесов умеренного пояса. Северное побережье практически полностью занято тундрой, тянущейся 20–30-километровой полосой с северо-запада на юго-восток, ну а основная площадь области – это редкостойные невысокие сосновые, березовые и еловые леса. Благодаря теплому Гольфстриму, омывающему берега Норвегии неподалеку на западе, на всем Кольском полуострове отсутствуют зоны вечной мерзлоты, и в этом районе растут самые северные леса нашей планеты.

Помимо того, что леса в данном регионе низкие и весьма редкие, также они практически не образуют сплошных лесных массивов, а сильно расчленены болотами, озерами и каменистыми россыпями. Однако редкий древостой способствует хорошему развитию подроста. Но и тут есть особенности: поскольку между деревьями довольно большое расстояние, молодняк остается беззащитным для ветра. В частности, от этого сосны тут редко вырастают выше 15–20 м, стволы берез сильно искривляются, а кроны елей приобретают форму флага с большой густотой ветвей в приземной части дерева.

РАБОТА – ВОЛК

Но каким бы лес ни был, лесозаготовительные предприятия все равно нуждаются в древесине. Всего на территории Мурманской области работает 4 арендатора, а также несколько десятков малых компаний, заключающих договоры купли-продажи лесных насаждений. Самым большим предприятием лесного сектора является компания «Природа ДОЗ», располагающаяся в поселке Верхнетуломский, что в 70 км к юго-западу от Мурманска. В этом регионе запас на гектаре колеблется от 40 до 100 и в среднем составляет около 70 м3. Понятно, что в таких условиях говорить о больших объемах заготовки не приходится. Предприятие заготавливает порядка 30 тыс. кубометров древесины в год и имеет около 95 тыс. га леса в аренде. Компания работает в основном на добровольно-выборочных рубках, полностью исключив сплошные, и снимает с гектара по 25–30 м3.

«Природа ДОЗ» – это самое северное лесозаготовительное предприятие Мурманской области (если не всей России). Когда-то давно, еще в Советском Союзе, существовал леспромхоз, который находился еще севернее, но после всех исторических событий последних тридцати лет от поселка Верхнетуломский на север, да и на 200 километров на юг, других арендаторов лесов нет. Но древесина нужна, и при должном подходе даже такие леса можно рубить, и весьма успешно. Компания уделяет большое внимание эффективному использованию древесины, получая из каждого ствола максимум выгоды.

Основная масса лесов представлена сосной, которая, собственно, и является главной целевой породой. Раскряжевка ведется с максимальным выходом пиловочника (длиной 4,3 м), и при необходимости может отпиливаться часть ствола вплоть до метра, если там обнаруживаются следы гнили или имеется большая кривизна. Предприятие стало в Мурманской области пионером перехода на сортименты, начав заготавливать древесину по скандинавской технологии уже в 1992 году и полностью отказавшись от хлыстов уже к 1995-му.

Сам переход был начат по довольно простой причине: директор компании много общался с финскими коллегами, работавшими в схожих условиях, и в итоге попросту перенял их подход. Вполне логично, что, если бы хлыстовая заготовка была более рентабельной, финны не стали бы от нее уходить. Сперва были куплены машины Valmet, работавшие с «ручниками», но вскоре стало ясно, что на ручной валке в таких природных условиях компания сильно теряет. И если с хлыстами еще можно работать в условиях плохой видимости, то вот с сортиментами, когда даже линейку не разглядишь, раскряжевка для вальщиков становится весьма сложной задачей. В итоге сегодня «Природа ДОЗ» заготавливает древесину исключительно механизированным способом, имея в арсенале два комплекса Ponsse.Утром – в лес, в 11 начали работать, в полдень – обед, к часу дня уже стемнело

ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС

Компания «Природа ДОЗ» работает в приграничной зоне, и чтобы попасть туда, необходимо иметь разрешение, но это не самое большое препятствие на пути лесозаготовителей. Как и в любом другом регионе, предприятию необходимо заниматься дорожным строительством; на сегодняшний день компанией построено около 70 км дороги, и с каждым годом этот показатель все прирастает. Обычно предприятия с такими объемами заготовки древесины редко могут позволить себе строить и содержать дороги, но не в этом случае. Хорошим помощником в этом является сама природа.

В данном регионе хорошие плотные грунты, благодаря чему построить дорогу можно без крайне высоких затрат. Местами встречаются болота, через которые укладываются лежневки, но таких мест не очень много. Часто попадаются небольшие реки и ручьи, и для переправы через них нужно возводить мосты, но в силу их малых размеров строительство подобных сооружений обходится не критично дорого. Ну и огромным плюсом является наличие здесь большого числа карьеров. Таким образом, в летний период компания без проблем заказывает у подрядчиков несколько самосвалов и экскаватор и строит дороги.

Хорошие грунты и устойчивое лесопользование – рецепт дешевых дорогСама технология довольно простая, экскаватор прямо из кюветов собирает грунт и делает насыпь на основной дороге. Соответственно, грунт не приходится подвозить от карьеров. Вода из этой насыпи уходит довольно быстро, и поскольку грунты тут довольно хорошие, уплотняется такая дорога быстро. Ну а затем несколько самосвалов привозят уже хорошую песчано-гравийную смесь и отсыпают верхний слой грунтовки.

Поскольку сплошных рубок предприятие не ведет, дороги используются постоянно – заготовительные машины регулярно возвращаются по старым дорогам на старые места. В работе применяются еще советские методы, и летняя заготовка планируется на твердых делянках, зимний лесфонд – на болотах, а на распутицу выбираются ближайшие участки, так что работа идет круглый год. Благодаря такому планированию большой разницы по сезонной заготовке здесь не возникает.

СТАТИСТИКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Мурманской области работает 4 арендатора лесных участков, а также порядка 10 постоянно работающих предприятий, занимающихся лесозаготов-кой по договорам купли-продажи лесных насаждений. Также примерно 5–7 подобных малых предприятий посто-янно открываются и закрываются и ведут работу с очень переменным успехом. Ра- счетная лесосека региона составляет нем- ногим более 560 тыс. м3 в год, а ее освоение в последние годы не переступает черты в 25 %. В этих условиях компания Природа ДОЗ является настоящим гигантом, ведь объем ее заготовки втрое больше ближай-ших конкурентов и составляет около трети всего объема заготовки региона.

НЕ ЛЕСОМ ЕДИНЫМ

Заниматься одной лишь заготовкой в таких условиях не очень выгодно, а значит, необходимо повышать стоимость древесины, и «Природа ДОЗ» помимо рубок занимается деревообработкой. С завода в поселке Верхнетуломский выходят различные пиломатериалы, которые как продаются в регионе, так и отправляются в Финляндию и Норвегию, а для использования отходов лесопиления рядом с деревообрабатывающим заводом построен еще цех по производству топливных брикетов. Тут работа ведется только с хвойными породами, а редко встречающиеся березы пускают на дрова для местного населения либо укладывают в лежневки, если это необходимо.

Развитие лесопромышленного комплекса в малолесных регионах не является первоочередной задачей федеральных органов власти, и заготовительные компании зачастую самостоятельно находят оптимальные пути работы. Пример компании «Природа ДОЗ» довольно интересен, ведь принцип ее работы отчасти напоминает современную модель интенсификации лесного хозяйства. А начало работе по такой схеме было положено уже более 20 лет назад. Рабочий цикл включает в себя сразу три этапа работы с древесиной – заготовку, обработку и использование отходов, что позволяет максимально эффективно применять каждый кубический сантиметр сырья. Возможно, именно такого примера и не хватает крупным предприятиям, ведь творческий подход, к которому вынуждены прибегать компании малолесных регионов, зачастую дает весьма хорошие результаты. А в условиях огромных запасов ресурса, которые имеются, например, в Сибири, зачастую попросту нет стимулов для повышения эффективности производства, из-за чего компании так и продолжают уходить все глубже в лес, отодвигая свою лесосырьевую базу на сотни километров от перерабатывающих мощностей.

Константин Поршнев

lesozagotovka.com

Кооперация с федерацией — Бизнес и профессия

Кооперация с федерацией

11.04.2017

Где, как не в лесном секторе, должно существовать эталонное государственно-частное партнерство в нашей стране? Лесной фонд – государственная собственность, заготовительные компании – арендаторы госсобственности, древесина – собственность частная.

Искусственное лесовосстановление и содействие естественному – задача арендатора или предприятия, получившего госконтракт, направленный, по сути, на формирование государственной собственности. Таким образом, все, что касается заготовки и восстановления леса, – это постоянный переход собственности от государства к частным компаниям и обратно.Российская Федерация как страна, обладающая огромным запасом древесины, очевидно, может извлекать из этого ресурса огромную выгоду. Однако на сегодняшний день правительству, к сожалению, все еще не удалось добиться полной реализации потенциала лесопромышленной отрасли. Механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) совершенно не отлажены и практически не работают, за исключением разве что механизма аукционов по продаже права аренды лесных участков и механизма госзаданий.Так какие же необходимы новации для взаимовыгодного сосуществования бизнеса и органов власти? Для начала попробуем разобраться, на чем зиждется взаимодействие предпринимателей и чиновников.

АРЕНДА

Все начинается с договоров аренды лесных насаждений. Региональные органы исполнительной власти в области лесных отношений проводят аукционы, на которых потенциальные лесопользователи могут побороться за право аренды лесных насаждений, а значит, и за право использования арендованных лесных участков.

Иногда возникает приоритетное право получения участков лесного фонда, если речь идет о приоритетных инвестпроектах (ПИП)По идее, такое же право предусмотрено и при перезаключении договора аренды после его окончания в случае добросовестного и эффективного использования участка арендатором, однако данный механизм ГЧП работает не совсем корректно. Связано это с тем, что понятие «добросовестности» весьма расплывчато и не закреплено в законодательных документах. А с учетом довольно большого количества не до конца проработанных нормативов и законов идеальным арендатором быть сегодня просто невозможно.

К примеру, если древесина не была вывезена с делянки до определенного времени, заготовителя ждет штраф, хотя инфраструктурные особенности наших лесов далеки от хороших. Так — же часто нарушения возникают из-за несвоевременного информирования заготовителей об изменениях законодательства. По сути, каждая нововведенная законодательная инициатива может лишить арендатора приоритетного права просто из-за незнания им нового норматива. Можно предположить, что в общем-то все арендаторы так или иначе нарушают какой-то закон, одни нарушения серьезны, другие – малозначительны, однако вне зависимости от степени тяжести нарушение может трактоваться как недобросовестность арендатора.

В итоге приоритетное право распространяется лишь на ПИПы, а вот представители среднего и малого бизнеса, даже если и могут получить такое право на заключение договора аренды лесного насаждения, то исключительно по остаточному принципу.

Нормализация данного вопроса приведет к тому, что малые и средние предприятия, имея уверенность в своем приоритетном праве заключения договора аренды, будут бережнее и добросовестнее относиться к своим участкам, понимая, что в будущем им придется работать на все тех же лесных площадях. Вдобавок к этому, поскольку такие предприниматели обычно работают в непосредственной близости от дома и не имеют желания, да и возможности переезда в другие регионы, для государства ответственность предприятий послужит гарантом региональной стабильности.

ЗАГОТОВКА И ТОРГОВЛЯ

Далее, анализируя взаимодействие бизнеса и государства, рассмотрим ведение лесного хозяйства. Понятно, что сам процесс заготовки древесины не нуждается в поддержке государства. Интерес власть предержащих органов имеется на этапе продажи заготовленной древесины. Разумеется, речь идет исключительно о легальном лесе. Чем больше заготовит и продаст предприниматель, тем больше средств получит он сам и тем больше налоговых отчислений получат бюджеты всех уровней. Интерес государства обеспечивается интересами самого предпринимателя и исполняется Федеральной налоговой службой.

Сама по себе продажа древесины как генератор налогов и основной источник прибыльности лесопромышленного комплекса для государства может и должна стимулироваться и поддерживаться. Не секрет, что довольно большую долю в себестоимости древесины формирует логистика. Транспортировка, в свою очередь, целиком и полностью зависит от инфраструктуры. На сегодняшний день лесная инфраструктура, в первую очередь представляющая собой сеть лесовозных дорог, – без преувеличения, самая серьезная проблема лесного комплекса.

Постоянно растущее плечо вывозки поддерживает постоянную потребность лесозаготовителей в новых дорогах. Не имея здесь никакой поддержки со стороны государства, предприниматели вынуждены решать этот вопрос самостоятельно, что существенно повышает затраты на заготовку, тем самым увеличивая и конечную стоимость древесины. В иных случаях итоговая цена древесины может оказаться настолько неконкурентоспособной, что деятельность малых компаний может стать нерентабельной, обрекая такие предприятия на закрытие…

Разработка действенных механизмов поддержки лесного комплекса, направленная на создание лесной инфраструктуры, без сомнения, будет иметь огромный экономический эффект как для предпринимателей, так и для государства. Очевидно, что снижение стоимости без потери качества станет шагом к повышению конкурентоспособности российской древесины как на внутреннем рынке, так и на мировом. Повышение привлекательности продукции, вполне логично, приведет к развитию производителей, а значит – и всего лесопромышленного комплекса.

Бизнес и государство в лесу очень тесно связаны. Одни обязаны исполнять законы, другие обязаны следить за соблюдением законных прав, и только грамотное взаимодействие может гарантировать выгоду для обеих сторон

Государственная помощь предпринимателям в строительстве дорог – это прямое снижение стоимости заготовки древесины, влекущее за собой увеличение доходности предприятий и дающее им возможность расширяться. Таким образом предприниматель сможет взять в аренду больше лесных участков, что, разумеется, станет прямым источником дохода государства, а также позволит поднять объемы продаж, тем самым увеличив и налоговые поступления. Однако на сегодняшний день, как и в случае с приоритетным правом, поддержку получают ПИПы, а малые и средние предприятия вынуждены решать эту проблему самостоятельно, и даже действующие законы зачастую становятся препятствием на их пути. Небезызвестен факт нестыковки лесных законов и законов о недропользовании, но это уже тема для отдельной большой статьи.

Помимо экономической эффективности подобного партнерства, не стоит забывать и о полезных свойствах дорог. Во-первых, при возникновении лесных пожаров огнеборцы смогут значительно быстрее добираться до очагов возгорания. Во-вторых, подобные дороги могут выполнять и социальные функции. К примеру, в Ленинградской области дороги, построенные компанией ООО «Мется Форест Подпорожье» весьма активно используются и местным населением. Ну и нельзя не отметить, что уход за лесом становится значительно проще при наличии этих самых дорог.

УХОД ЗА ЛЕСОМ

Строительство дорог и гарантия приоритетного права – это уже отличное подспорье в пользу ведения заготовителями качественного лесного хозяйства. Уверенность в продолжении использования участка – прекрасная мотивация, наличие дорог – залог снижения затрат и трудоемкости процессов. При таких условиях предприниматели смогут вести постоянный лесоводственный и реконструктивный уход, следить за санитарной обстановкой.

Заготовители могут следить не только за своими участками, но и за состоянием прилегающих территорий. Проведение лесопатологических обследований силами предпринимателей, хотя бы в силу их многочисленности, может проводиться значительно чаще, что будет способствовать более оперативному выявлению проблем. В данном вопросе государственно-частное партнерство может иметь характер именно партнерства, а не господдержки бизнеса.

Обнаружение признаков болезни лесов предпринимателями может послужить сигналом к инициации полноценного лесопатологического обследования органами исполнительной власти на конкретных участках. Таким образом, зараженным древостоям не придется ждать проведения плановых санитарных осмотров, и очаги развития болезней будут выявлены своевременно. Ну а для предпринимателей такая деятельность может стать одним из критериев добросовестности. Плюс к этому, государство может предложить выявившему патологию предпринимателю (если результат государственного обследования подтвердит патологию) проведение санитарной рубки на выгодных условиях.

Обнаружение признаков болезни лесов предпринимателями может послужить сигналом к инициации полноценного лесопатологического обследования органами исполнительной власти на конкретных участках. Таким образом, зараженным древостоям не придется ждать проведения плановых санитарных осмотров, и очаги развития болезней будут выявлены своевременно. Ну а для предпринимателей такая деятельность может стать одним из критериев добросовестности. Плюс к этому, государство может предложить выявившему патологию предпринимателю (если результат государственного обследования подтвердит патологию) проведение санитарной рубки на выгодных условиях.

Помимо санитарной составляющей, партнерство бизнеса и государства может помочь и с лесопожарной обстановкой. Оказание помощи в обнаружении очагов возгорания и тушении лесных пожаров также может давать предпринимателям плюсы в копилку добросовестности. Правда, подобная мотивация может привести к тому, что некоторые предприниматели ради выгоды станут сами устраивать пожары, после чего «обнаруживать» и тушить. Чтобы избежать подобной ситуации, поощрения должно заслуживать полное избегание пожаров путем их предупреждения. Подобным образом Генри Форд работал с сервисной бригадой, отвечавшей за бесперебойную работу конвейера; они получали деньги лишь тогда, когда не работали, а если конвейер останавливался и требовал ремонта, счетчик заработных плат бригады останавливался.

Таким же способом можно наладить работу в пожароопасные сезоны: если на территории аренды и в прилегающих территориях, входящих в зону ответственности предприятия, не возникает возгораний либо они тушатся своевременно без привлечения государственных сил, то такое предприятие может быть вознаграждено за бдительность и добросовестность. Зону ответственности вне территории аренды, разумеется, необходимо каким-то образом закрепить документально, это может быть некий договор, в котором будут, с одной стороны, указаны территории и площади, а с другой – условия вознаграждения.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

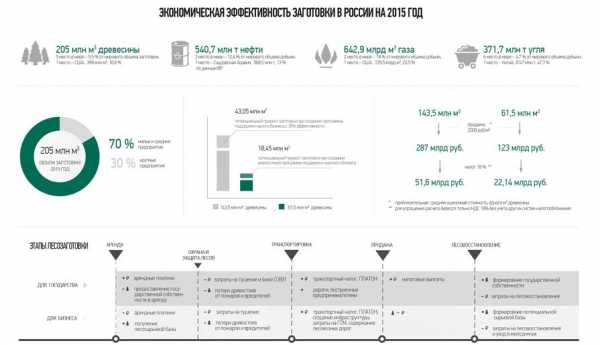

Не слишком большое внимание, уделяемое малым и средним предприятиям в вопросе ГЧП, приводит к снижению эффективности ЛПК в России. К примеру, за 2015 год в РФ было заготовлено около 205 млн м3 древесины, из них, самым крупным игроком отрасли, Группой «ИЛИМ», заготовлено порядка 5 % (около 10 млн м3) этого объема, остальные крупнейшие предприятия лесопромышленного комплекса заготавливают в среднем по 0,5–2 % каждое. В целом же силами крупных предприятий в стране заготавливается 25–30 % леса, а на долю средних и малых компаний приходится порядка 70 % объема заготовки.

Очевидно, что малое предпринимательство в лесах России представлено очень широко, и именно за счет малых и средних компаний формируется основной доход государства от лесопромышленного комплекса. При этом именно малые компании нуждаются в поддержке и имеют огромный потенциал для развития. Математика проста: одна качественно составленная госпрограмма, направленная на поддержку малого бизнеса, может помочь тысячам компаний, увеличив их объем заготовки, скажем, на 30 % для каждой. Это приведет к тому, что эффективность заготовки таких предприятий, заготавливающих 70 % древесины, поднимет общую эффективность лесопромышленного комплекса России на 21 %, в то время как такая же программа, направленная на крупные компании, позволит получить лишь 9 %.

Предлагаемые сегодня госпрограммы, направленные на поддержку предпринимательства и ведение устойчивого партнерства государства и бизнеса, в первую очередь удовлетворяют интересы приоритетных инвестпроектов. Малому и среднему предпринимательству приходится адаптироваться под эти программы либо полностью отказываться от участия в них. Из-за этого возникает большое количество проблем, с которыми пытаются бороться региональные законодатели, но это лишь устранение последствий при полном игнорировании причин. Если принимать симптом за болезнь, то можно лечиться вечно, тем более что составление региональных программ поддержки в рамках переданных полномочий также ограничено федеральным законодательством. И нехватка решительных мер со стороны федеральных органов – это основной якорь, останавливающий развитие и повышение экономической эффективности ЛПК РФ.

Кирилл Веревочкин

lesozagotovka.com

Якутский прорыв — Бизнес и профессия

Якутский прорыв

07.08.2018

Природно-производственные условия Республики Саха (Якутия) имеют свои существенные особенности. Это и суровые климатические условия, и связанные с этим низкопроизводительные леса четвертого и пятого бонитетов, и крайне слабая развитость транспортной инфраструктуры.

В том числе и с этим связана низкая степень использования расчетной лесосеки, которая, по официальным данным, составляет около 6 %, а фактически, без учета древесины, вырубаемой при строительстве линейных объектов (например, трассы газопровода «Сила Сибири»), составляет не более 1,5 %.

ПЕРСПЕКТИВЫ? ЕСТЬ!

Интересной особенностью Якутии является наличие у местного населения решающего голоса в вопросах технологического развития районов своего проживания, включая строительство новых предприятий и освоение лесных массивов.

Во времена СССР в Якутии заготавливалось около 4 млн м3 древесины, сейчас – около 1 млн м3. Но большие запасы высоко-качественной плотной северной древесины, среди которой значительно преобладает лиственница, а также наличие квалифицированных и высоко мотивированных кадров позволяет рассчитывать не только на восстановление прежних объемов заготовки древесины, но и их существенное превышение, ведь только в одном Ленском районе Якутии можно без ущерба заготавливать до 4 млн м3 высококачественной древесины ежегодно.

Одним из ярких примеров возрождения лесного комплекса Якутии является ООО «Алмас», являющееся правопреемником компании «Сахалес», преобразовавшейся в «Алмас» в 2004 году.

В начале 2000-х годов «Сахалес» из крупнейшего лесозаготовительного предприятия Якутии превратилось в убыточное, оказалось на грани банкротства. Непогашенные кредиты, долги по заработной плате, уменьшение объемов реализации и срыв экспортных контрактов тащили предприятие на дно. И без значительных инвестиций шансов выжить у него практически не было.

В качестве столь необходимого инвестора выступила компания «Алмазы Анбары», на средства которой были произведены расчеты с кредиторами, выплачены долги по заработной плате, а также произведен ребрендинг.

Большое внимание предприятие уделяет

сохранению лесной среды

На момент прихода инвестора предприятие использовало традиционную хлыстовую технологию заготовки древесины с использованием бензиномоторных пил на валке и очистке деревьев от сучьев; трелевку хлыстов осуществляли при помощи чокерных трелевочных тракторов ТТ-4. Основной формой бригадной организации труда была малая комплексная бригада в составе 5 человек. Месячная производительность бригады составляла 800–1500 м3.

В дальнейшем хлысты вывозились на нижний склад, где полученные после раскряжевки сортименты вручную сортировались по породам и размерам (длинам и диаметрам).

Нижний склад находится на берегу реки Лена на краю поселка Витим, где 50 лет тому назад был создан леспромхоз. На этом нижнем складе сохранена вся инфраструктура (склады для круглого леса, лесопильные цеха, причальная стенка, нефтебаза, ремонтно-механические мастерские, гаражи, сортировочно-раскряжевочная эстакада, разгрузочно-растаскивающая установка).Отметим, что ООО «Алмас» в принципе может претендовать на звание комплексного лесопромышленного предприятия, поскольку, помимо заготовки древесины, занимается ее переработкой на пиломатериалы, погонажные изделия и изделия для деревянного домостроения (клееный брус, МХМ-панели).

В Европе на 1 тыс. га лесной площади приходится 15 км дорог, в России – 1,5 км, а в Якутии – 0,12 кмВ своем составе ООО «Алмас» имеет три подразделения – Витимский ЛПХ, Якутский и Олекминский лесопильный заводы. Работники предприятия – местные жители, работники бывшего леспромхоза, есть трудовые династии. Операторы также местные.

При комплексном техническом перевооружении предприятия малые комплексные бригады были заменены на машинные комплексы харвестер + форвардер, работающие по скандинавской технологии заготовки древесины. В настоящее время таких комплексов, производства фирмы Ponsse, на предприятии два, а механизированная заготовка древесины полностью ушла в прошлое. Всего на лесозаготовке задействовано 12 человек.

Заготовка древесины производится в южных улусах (районах) Якутии. Примерно 50 % объема заготовленной древесины приходится на сосну, остальная часть представлена лиственницей даурской. Средний запас леса на гектаре в осваиваемых районах составляет около 180 м3 при среднем объеме хлыста 0,49 м3. Основная доля насаждений приходится на III и IV классы бонитета.

Площадь арендной базы ООО «Алмас» составляет 53,761 тыс. га земель лесного фон-да, расположенных в ГКУ РС (Я) «Ленское лесничество», урочищах Кадардах и Хорон Витимского участкового лесничества. Срок аренды – 49 лет.

ТРУДНОСТИ РОСТА

Переход на новую технологию и новую систему машин позволил снизить издержки и довести объем заготовки древесины до 100 тыс. м3 в год. Конечно, эта цифра не впечатляет и, по действующей классификации, позволяет отнести ООО «Алмас» к мелким лесозаготовителям. Но в настоящее время это крупнейшее лесопромышленное предприятие Якутии.

|

|

Большой проблемой для предприятия является отсутствие хороших дорог или дорог вообще, большое плечо вывозки (в среднем – 60 км), что существенно снижает рентабельность лесозаготовительного производства. Из специальной дорожно-строительной техники в ООО «Алмас» есть грейдозер ДМ-15 на базе трактора Кировец, скрепер, экскаватор и три самосвала. При помощи машин специального назначения предприятие строит зимники. Но из-за сложности и дороговизны вывозки заготовленной древесины в настоящее время предприятие забирает с лесосек сортименты с вершинным диаметром от 18 см, а остальную часть приходится сжигать в лесу.

Искусственное лесовосстановление, как и во всей Якутии, на предприятии не применяется, вырубки оставляются под естественное заращивание. Для лучшего последующего лесовосстановления на предприятии используется шахматное примыкание лесосек. Очистка лесосек от порубочных остатков выполняется методом их укладки на трелевочные волоки.

Заготовленная древесина вывозится на собственные лесоперерабатывающие площадки, одна из которых находится в городе Якутск, там же, где и контора предприятия.

Вопросы логистики играют в жизни предприятия большую роль. Часть древесины с мая по середину октября доставляется водным транспортом – на баржах по реке Лена. В этот период от реки до нижнего склада предприятия автолесовозами доставляется до 1 тыс. м3 сортиментов в день. В середине 2000-х годов транспортировка леса водным транспортом в период навигации составляла около 30 % себестоимости конечной продукции, к настоящему времени эта цифра достигает уже 86,4 %.

Практически вся продукция из лиственницы является экспортной и поставляется через Северный морской путь в Германию. Для расширения своего присутствия на экологически чувствительных рынках Европы и Азии на предприятии рассматривают возможность получения сертификата FSC на лесоуправление в арендованных лесах.

В феврале 2018 года прошли выездные занятия студентов лесного дела инженерного факультета ЯГСХА на крупнейшем комплексном лесопромышленном предприятии Республики Саха (Якутия) ООО «Алмас». Во время занятий студенты ознакомились с правилами техники безопасности, технологическим процессом предприятия, изучили аспекты энергетического использования отходов основного производства, влияние структуры и физико-механических свойств древесины на процессы ее обработки, изучили общую компоновку и правила эксплуатации оборудования современной технологической линии по производству пиломатериалов, работу сушильного комплекса предприятия.

www.mngz.ru

ПОТЕНЦИАЛ КАДРОВ И НЕ ТОЛЬКО

В настоящее время генеральным директором ООО «Алмас» является выпускник Якутской государственной сельскохозяйственной академии Михаил Витальевич Евсеев. Он считает, что сейчас предприятие находится на пути устойчивого роста. Постепенно повышается эффективность логистики поставок заготовленной древесины и готовой продукции, постоянно идет техническое перевооружение. Планируется приобретение новой лесовозной, заготовительной и дорожной техники.

К 2022 году в планах предприятия повысить объем заготовки до 300 тыс. м3 в год, что позволит не только оставаться крупнейшим лесозаготовительным предприятием Якутии, но и перейти в разряд крупных отраслевых предприятий (по действующей классификации).

Большое внимание в ООО «Алмас» уделяется подготовке кадрового состава предприятия. Заключены договоры на прохождение практики студентов Якутской государственной сельскохозяйственной академии, обучающихся по направлению «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». А значительное усиление кадрового состава профильной для этих студентов кафедры Природообустройство представителями профильных предприятий и организаций, а также участниками научной школы «Инновационные разработки в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства», профессорами из Санкт-Петербурга позволяет рассчитывать на существенное повышение качества подготовки столь необходимых предприятию специалистов.

ЛПК может стать одним из локомотивов развитияВ настоящее время основным сдерживающим развитие лесозаготовительного подразделения предприятия фактором является отсутствие лесопильного участка вблизи от места заготовки древесины. В этой связи планируется перенос существующих лесопильных и деревообрабатывающих мощностей к месту проведения лесозаготовительных работ, что позволит существенно сократить транспортные затраты и повысит конкурентоспособность продукции предприятия. А в качестве ключевой точки роста рассматривается создание на базе Якутского лесопильно-деревообрабатывающего завода домостроительного комбината, а также ориентация деревообрабатывающего производства на рынок центральной России. Эта перспектива обусловлена выравниванием железнодорожных та-рифов по маршруту Якутск–Беркакит в ближайшие годы.

экономики Якутии

По словам Михаила Витальевича, лесопромышленный комплекс может стать одним из локомотивов развития экономики Якутии. Лесные богатства могут помочь в создании новых рабочих мест, что важно при достаточно остро стоящей в республике проблеме безработицы, обеспечить решение жилищной проблемы путем строительства индивидуального жилья и дать мультипликативный эффект, который обеспечит достойный уровень жизни якутян.

Ольга Куницкая,

д. т. н., профессор

каф. Природообустройство ЯГСХА

lesozagotovka.com