История развития автомобилей-лесовозов в СССР

Константин Андреев, Юрий Петров

Фото РГАКФД, БелАвтоМАЗ, АвтоКрАЗ, Komatsu, НАМИ и из архива Дмитрия Дашко

Несмотря на развитие технологий и появление искусственных материалов, древесина сегодня востребована не менее чем двести лет назад. Совершенствование транспортной инфраструктуры, создание эффективной техники и прочие достижения прогресса позволили разнообразить как способы доставки древесного сырья к месту первичной переработки, так и его форматы, однако начинается всё, как в древности, – с лесоповала и вывозки спиленных деревьев к транспортным артериям.

Главными поставщиками древесины для России были Карелия, Урал и сибирская тайга. Деревья валили в промышленном масштабе, способном удовлетворить спрос на сырьё большей части нуждавшихся в древесине предприятий. Поскольку вывозить поваленные деревья с лесоповалов по суше не позволяло отсутствие дорог и предел выносливости лошадей, зоны вырубки леса географически были привязаны к крупным рекам. После обрезки сучьев на делянке хлысты дотаскивали до нижнего склада, располагавшегося на берегу реки. Тут их сортировали, скатывали в воду, связывали в плоты и на рейде формировали из них караваны сплоток, которые сплавляли вниз по течению до ближайшей лесопилки или биржи, расположенной на берегу. Там их обрабатывали, распиливая на стандартные фрагменты (сортименты), и по железной дороге отправляли к местам назначения.

Я на речку шла…

К концу XIX века на реках помимо лесосплава использовали специальные баржи, а погрузку–разгрузку начали осуществлять механическими кранами. Широко начали применять доставку хлыстов по узкоколейным дорогам, но лошадей от места вырубки или верхнего склада в СССР удалось заменить механической тягой лишь в 1930-х годах, когда начали использовать трелёвку леса тракторами и воздушно-канатную трелёвку – ярдеры.

Таким образом, в логистической цепочке, самым первым звеном которой является лесоповал и делянка, была найдена замена. Оставалось только определиться, как осуществлять массовую транспортировку с верхнего склада на нижний, а лучше всего прямо от делянки на склад. Поваленные деревья следовало доставить непосредственно от места вырубки к ближайшей лесопилке или складу либо бирже, где кранами хлысты загружались на баржи, железнодорожные платформы и полувагоны, которые более эффективны в перевозках на дальние расстояния.

Поставленные перед автомобилями-лесовозами (не путать с автолесовозами – портальными автомобилями!) задачи определили круг технических проблем, которые следовало решать.

Первая проблема – маркшейдерная. Нужно определить наиболее удобный путь с номинальными радиусами поворотов, чтобы хлысты не зацеплялись за лес.

Древесина – материал тяжёлый, а значит, техника должна быть мощной и грузоподъёмной. И поскольку речь идёт о нашей стране, где с бензином в таёжных областях была напряжёнка, оптимальным видом двигателей являлась газогенераторная силовая установка, работавшая на древесных чурках, коих на лесоповалах всегда хватало. Тут даже можно вспомнить лыжно-гусеничные тягачи Lombard Steam Log Hauler («ГП» № 3, 2010 г.) с санными поездами на зимниках, которые работали на местном топливе, и есть подозрения, что два паровых тягача Lombard могли эксплуатировать и в дореволюционной России.

Век пара и гусениц

Конфигурация для лесного автомобиля простая: в паре с прицепом-роспуском в качестве тягача надлежало использовать грузовое шасси повышенной проходимости, оснащённое мощной газогенераторной установкой и, разумеется, коником. В идеале тягач надлежало оснастить краном или лебёдкой для затаскивания переднего края хлыстов при помощи чокера в коник.

Промышленность СССР, в начале 1930-х годов решавшая массу других задач, уделить внимание этой народнохозяйственной проблеме смогла далеко не сразу. В лесовозы переделывали серийные полуторки и ЗИСы, на которых вместо бортовой платформы на раму устанавливали коник, а сзади цепляли прицеп-роспуск. Поскольку у ГАЗ-АА и ЗИС-5 не было достаточной проходимости, частенько в лесах и на болотах приходилось прокладывать гати – специальную дорогу-мост из досок, брёвен и нестроевой древесины. Такие дороги были очень распространены, особенно в заболоченных районах Приобья, Урала, Сибири, на заобской низменности, средней Колымы, Норильска… география этих дорог сопоставима с историей лагерей ГУЛАГа. Со сталинских времён они использовались вплоть до 1980-х, потому что иначе всесезонно эксплуатировать машины в болотистой местности для вывоза леса не получалось.

В 1935–1936 гг. Горьковский автозавод выпустил промышленную партию таких лесовозов – около пятисот штук. Оснащённое коником шасси ГАЗ-АА комплектовали прицепом-роспуском ПО-1,5.

Тем временем промысловики, вынужденные самостоятельно переделывать грузовики в лесовозы, приспособили под себя газогенераторное шасси ЗИС-21. Их нельзя было назвать верхом совершенства, однако потеря мощности в конечном счете компенсировалась доступностью топлива. Газогенераторные довоенные лесовозы полукустарного производства доказали свою жизнеспособность и позволили накопить бесценный эксплуатационный опыт, которым проектные организации воспользовались уже после войны.

За разработку специализированных лесовозов в описанной комплектации «по максимуму» в 1949 году взялись специалисты Ленинградской лесотехнической академии им. Кирова (ЛТА), уже поднаторевшие в создании газогенераторных установок для грузовиков. Тягач решили сделать газогенераторным и полугусеничным, благо, подобные машины уже делали ранее в экспериментальном порядке. Удачными до- и послевоенные попытки оснастить колесно-гусеничные и полугусеничные грузовики НАТИ, ГАЗ и ЗИС газогенераторными установками назвать было нельзя, но эти машины были забракованы военными – в качестве артиллерийских тягачей. Мощности газогенераторов не хватало, а дым из «топки» демаскировал машины. Но для лесовозов эти недостатки были непринципиальны.

Карбюратор против газгена

За основу ленинградские инженеры взяли ЗИС-21 – грузовик ЗИС-5 с газогенератором типа НАТИ Г-14 (ЗИС-21А), серийно выпускавшийся в 1938–1941 гг. Изначально идея сводилась к оснащению этого шасси гусеничным движителем, коником и складной мачтой-лебедкой для механизированной загрузки переднего края брёвен на тягач, однако экспериментальный вариант с оригинальной бескапотной кабиной над обычным карбюраторным двигателем в конце концов показался создателям более интересным, таким образом, в конце апреля 1949 г. появился ЗИС-ЛТА-Л.

Первоначальный вариант ленинградского лесовоза ЗИС-ЛГ, т. е. автомобиль с гусеничным движителем на шасси стандартного ЗИС-21 с газогенератором, был собран по чертежам ЛТА уже во второй половине 1949 г. в Эстонии под патронажем республиканского Минлесбумпрома.

Оба экспериментальных образца испытывали в 1949–1950 гг. в ближайших лесхозах. Обе версии продемонстрировали заслуживающую уважение работоспособность. В первую очередь следует отметить удачную конструкцию гусеничных движителей. Они обеспечивали достаточную проходимость для дорог II класса и даже относительного бездорожья и при этом не страдали «врождёнными болезнями» довоенных конструкций – не сползали с катков и не забивались грязью.

Разумеется, более мощный ЗИС-ЛТА-Л с карбюраторным двигателем ЗИС-5 мог взять груза немного больше газогенераторного эстонского собрата, но и 48-сильный ЗИС-ЛГ нельзя было признать несостоятельным. Оба автомобиля успешно справлялись с транспортировкой брёвен, и оба демонстрировали куда лучшую проходимость, нежели колёсные аналоги.

Эти опытные образцы были рекомендованы как основные типы автомобилей-лесовозов с оговоркой, что это переделка из серийных колёсных грузовиков (считалось, что это экономически рентабельнее). Однако рекомендация не означала, что окончательное решение будет принято на отраслевом уровне. Выпуск ЗИС-ЛТА-Л и ЗИС-ЛГ так и не освоили. Лесхозы продолжали переделывать под лесовозы обычные грузовики, причём к концу 1950-х с введением совнархозов и расширением снабжения ГСМ в районах практика применения газогенераторов вообще сошла на нет. Последним серийным газогенераторным грузовиком, использовавшимся в качестве лесовоза, стал УралЗИС-352. Для лесозаготовительных предприятий была создана лесовозная модификация УралЗИС-352Л с кониками вместо бортовой платформы, однако в 1956 году базовый грузовик был снят с производства, а вместе с ним прекращён и выпуск лесовозов.

К тому времени НАМИ провело испытания паромобилей НАМИ-012 и НАМИ-018 (см. «ГП» № 9, 2004 г., «ГП» № 11, 2011 г.) для перевозки леса. Но эра паромобилей уже закатилась безвозвратно.

Почему «Ураганы» не возят лес?

Прорыв произошёл в середине 1950-х, когда на базе дизельного 110-сильного 7-тонного грузовика МАЗ-200 начали выпускать полноприводный (с 2-ступенчатой раздаточной коробкой) лесовозный МАЗ-501. Разработка полноприводной машины началась ещё в 1951 г., а уже в конце 1955 г. в составе опытно-промышленной партии с конвейера сошел первый серийный МАЗ-501. Массовое производство этих машин началось в 1956 г. и продолжалось почти 10 лет. Конструкция машин не выделялась специализированными ухищрениями – переделки сводились к минимуму: вместо бортовой платформы на раму устанавливали поворотный коник с откидными стойками, в задней части рамы монтировали тяговую балку с системой отверстий в лапах для крепления крестовой сцепки 2-осного прицепа-роспуска 2-Р-15 (2Р-15А), позади кабины крепился защитный каркас из стальных профилей.

В конце 1960-х появилось более современное семейство лесовозов – МАЗ-509 и КрАЗ-255Л. В это же время НАМИ закончил испытания своего 3-осного тягача НАМИ-076 «Ермак» на вывозе хлыстов и плетей и были постулированы закономерности: смысла использования крупных колёсных машин с делянок при наличии тракторов-трелёвщиков во время распутицы нецелесообразно. Это объясняет, почему в лесхозах так и не появились мощные «Ураганы» и БАЗы. Жрут солярки много, везут мало, обслуживание дорогое!

В марте 1965 г. Минский автозавод освоил массовое производство нового семейства грузовиков. Бескапотники, появление которых стало возможным во многом благодаря опыту и таланту «сосланного» в Минск с Горьковского автозавода Льва Косткина, в 1954 г. ставшего главным конструктором предприятия, получили обозначение МАЗ-500. Семейство оснащали новым 6-цилиндровым (11 150 cм3, 180 л.с. при 2100 об/мин) V-образным дизелем ЯМЗ-236. В августе 1966 г. Минский автозавод приступил к серийному выпуску полноприводного лесовоза МАЗ-509П (П – переходный). Его отличали однодисковое сцепление и планетарные ступичные колёсные редукторы переднего моста. А в 1969 г. сменщик МАЗ-501 – полноприводный лесовоз МАЗ-509 со сдвоенными задними скатами, постоянным приводом всех колёс и лебёдкой, предназначенной для работы с 2-осными роспусками ГКБ-9383 или ТМЗ-803М полной массой 29 т, обрёл окончательную конфигурацию. При движении порожняком лебёдка позволяла фиксировать роспуск на платформе близ коника. Допустимая масса прицепа-роспуска с грузом составляла 21 т. Из них 5,5 приходилось на коник тягача.

Ещё более впечатляющий лесовоз создали конструкторы Кременчугского автозавода. В 1967 г. началось серийное производство нового семейства трёхосных полноприводных грузовиков КрАЗ-255Б. Их оснащали 8-цилиндровыми V-образными 240-сильными дизелями ЯМЗ-238, они имели отключаемый полный привод, короткие передний и задний свесы, односкатную ошиновку, систему регулирования давления в шинах. Двухступенчатая раздаточная коробка позволяла блокировать межосевой дифференциал среднего и заднего мостов. Словом, проходимости этому «лапотнику» было не занимать. Да и не удивительно – автомобиль, как водится, создавался для Вооружённых Сил. Но уже в 1969 г. началось серийное производство лесовозной модификации – КрАЗ-255Л. Шасси от базового отличалось лишь отсутствием системы регулирования давления в шинах. Лесовозная оснастка имела классическую для тех лет конфигурацию: защитная рама позади кабины, поворотный коник с откидными стойками; лебёдка самовытаскивания была заведена на управление двухосным роспуском – ГКБ-9383 или ТМЗ-803. КрАЗ-255Л без труда таскал хлысты и деревья длиной 24–27 м по лесосекам и демисезонной распутице. Подобные машины широко использовались и в США – прямым аналогом можно считать International Paystar.

Сортировать на делянке!

В начале 1960-х в лесной промышленности США, Канады, Швеции, Финляндии, Норвегии и Бразилии произошёл технологический переворот, когда был введён запрет на лесосплав по рекам. Для снижения издержек сортимент начали заготавливать прямо на лесоповале и делянках. Древесину с делянки вывозили на верхний склад автомобилями-хлыстовозами или трелёвочными тракторами уже обструганной. На верхнем складе её калибровали по диаметру и распиливали на сортимент и фрагменты стандартной длины, чем удалось устранить промежуточную логистику и отправить на пенсию весь штат всех речных каботажников: устранялась катерная обработка с деревом на водных терминалах и сокращались машинно-перевалочные биржи деревообрабатывающих комбинатов – ДОКов.

При появлении в 1970-х на делянках харвестеров (валочных раскряжевочно-сучкорезных машин) на промышленной заготовке оказалось рационально использовать автомобили-сортиментовозы и расширять сеть автомобильных дорог, содержание которых оказывалось даже выгоднее, чем грязный речной лесосплав!

Введение харвестеров и сортиментовозов привело к сокращению сети узкоколейных железных дорог. По узкоколейке на 16 км пути перевозилось до 2300 т в сутки силами 4 мотовозов при обслуживании 84 человек и 32 платформами или ж.д.-логгер-роспусками, тогда как по автомобильной дороге этот же вывоз осуществляли восемь автомобилей-сортиментовозов с прицепамим и штатом 38 человек! Первое время, пока раскачивался неповоротливый автопром, сортиментовозы начали закупать за рубежом, в основном – финские Sisu, а также хлыстовозы Nissan-Komatsu. Закупки обычно сопровождались международными политическими жестами, что было в порядке вещей. Отечественные МАЗ, КамАЗ и УралАЗ очнулись от спячки лишь в 1989 г., когда компания Juru Sisu объявила о массовой поставке в Карелию большой партии хлыстовозов и о желании завалить весь советский леспром своими тягачами и грузовиками. Внутренний кризис в СССР с предстоящим переделом собственности (самоуправление и хозрасчёт) уже не позволил Минлесхозу ввязываться в сомнительные, дорогостоящие и долгосрочные прожекты.

В 1990-х на фоне дефицита леса и растущем в мире спросе на деловую древесину предъявляются и новые требования к заготовке и вывозу материала. Это привело к промышленному производству нового класса машин – форвардеров. Эти полноприводные полутракторы, полутягачи с гидроманипулятором способны вести промышленную вывозку прямо с делянок и фактически начали замещать хлыстовозы и трелёвочные тракторы. Но, как бы то ни было, самым массовым транспортом в мире при лесопромысле в XXI в. остаётся всё же автомобиль-лесовоз. Во всём мире на долю автомобилей приходится 68% всего перевезённого леса!

Каждый год в третье воскресенье сентября свой профессиональный праздник отмечают работники леса. Редакция журнала «Грузовик Пресс» поздравляет и тех, кто отвечает за сохранность «лёгких» планеты, и тех, для кого лес – источник древесины, необходимой для многих отраслей нашей промышленности.

www.gruzovikpress.ru

Лесовозы Вятлага — 30 Июня 2015 — Все о Вятлаге

Бастылев Ю.А.

***

Поводом к написанию данной статьи стало появление в моей коллекции нескольких старых фотографий, принадлежащих Андрианову В.А., с 1956 по 1973 годы работавшему начальником производственного отдела Учреждения п/я К231. Под таким номером почтового ящика значился Вятский исправительно-трудовой лагерь (Вятлаг). Владилен Андреевич, будучи увлеченным фотографом-любителем, в течение ряда лет снимал различные сюжеты работ, выполняемые на лагерных лесоучастках. Среди его фотографий есть несколько ценных для меня кадров с лесовозами, на шасси грузовых автомобилей уральского и московского автозаводов, известных под общей маркой «ЗИС».

Вятлаг являлся одним из крупнейших исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ), существовавший в советской репрессивной системе под названием ГУЛАГ, и территориально располагался на северо-востоке Кировской области, в самом отдаленном её «медвежьем углу» — Верхнекамском районе. С давних времён этот малонаселенный край служил местом ссылки неугодных властям людей. Советский период нашей истории не стал исключением, количество ссыльных мест и тех, кто там пребывал, наоборот, в разы возросли, так в Вятлаге максимальная численность заключенных отмечена в начале 1950-х годов, и достигла 30 тысяч человек. В те же послевоенные годы, неофициальной столицей Вятлага стал поселок Лесной, где было создано Управление Вятскими ИТЛ, в подчинение которого находились десятки лагерных пунктов, разбросанных вдоль местной ведомственной железной дороги.

Вятские лагеря подчинялись Управлению лагерей лесной промышленности страны и поэтому их основной специализацией были лесозаготовка и деревообработка. Практически, до середины 1950-х годов «исправительный» труд заключенных на лесоповале был ручной и каторжный, работали без средств механизации и автотранспорта. Заключенные сами валили лес, обрубали сучья, раскряжёвывали его на сортимент, хлысты и бревна штабелевали и вывозили на нижние склады, находящиеся вблизи железной дороги. К примеру, валку и распилку деревьев выполняли с помощью лучковых и двуручных поперечных пил, сейчас мало кто помнит о таком ручном инструменте. Лес вывозили на лошадях, случалось и вручную на санях. Только в отдельных лагерных поселках, что вблизи железной дороги, имелись единичные экземпляры грузовика «ЗИС-5», приспособленные и для перевозки леса. Изнуряющая работа сильно подрывало здоровье заключенных, вдобавок сказывались особенности местного климата: зимой – тридцати-сорока градусные морозы, летом – повышенная влажность, да тучи гнуса и других кровососущих насекомых. О жизни, а вернее о выживание «зеков», в условиях ГУЛАГа написано немало, в основном авторами этих воспоминаний являлись сами бывшие заключенные, но технический аспект ими в публикациях практически не затронут. Это и понятно, что было писать о подневольном и малоэффективном труде заключенных. Но, благодаря имеющимся старым фотографиям лесовозных автомобилей, попытаюсь хоть частично восполнить этот пробел.

В связи с возросшими потребностями страны в древесине и лесоматериалах, со второй половины 50-х годов, в ИТЛ стали массово поставлять автотракторную технику, что значительно облегчило труд «зеков». Но, эта техника была особенная, дело в том, что в Советском Союзе на тот момент существовал дефицит моторного топлива, кроме этого, во многих отдаленных регионах вообще не было автомобильных дорог, что создавало трудности по доставке топлива в отдаленные регионы. Учитывая названные проблемы отечественным автопромом, были созданы диковинные для нашего понимания автомобили и трактора с газогенераторными установками, работающие в прямом смысле, на дровах. Шофера такие автомобили называли сокращенно — «газгены», вот их-то и использовали в качестве лесовозов в лесных лагерях.

Газогенераторная установка такого автомобиля состояла из следующих технологических аппаратов: газогенератора, охладителя и очистителя газа. В качестве исходного сырья для работы газогенератора использовали нарезанные по шаблону, просушенные березовые чурочки. Самым важным аппаратом являлся газогенератор, в котором, искусственно, за счет ограничения поступления кислорода воздуха, поддерживался процесс неполного сгорания углерода содержащего в древесине, в результате получали горючую газовую смесь генераторного газа, называемую синтез-газом, или биогазом. Такой процесс известен в химической технологии под названием газификации.

После генератора синтез-газ проходил последовательно через охладитель газа и очиститель, в результате чего газ очищался от вредных для двигателя веществ (частиц золы, шлака, и т. п.). Очищенный синтез-газ, специальным вентилятором, нагнетался через смеситель в двигатель автомобиля.

Газогенераторная установка монтировалась на раме шасси, за кабиной автомобиля, и конструктивно состояла из двух закрытых цилиндрических аппаратов. Слева от кабины – газогенератор, справа – очиститель газов, трубчатая система охлаждения газа располагалась под кузовом. Верхнюю и самую большую часть объема газогенератора занимал бункер, в который через специальный верхний люк загружали деревянные чурки, средняя её часть называлась топливником или камерой горения, а в нижней части аппарата располагался зольник.

Эксплуатация «газгенов» имела свою, отличительную от обычного автомобиля, особенность, связанную с «запуском» газогенераторной установки. Это был своеобразный «шоферской» ритуал, который выполнялся в следующем порядке: в газогенератор загружали дрова-чурочки, далее, запальным факелом поджигались дрова в топливнике. После полной растопки газогенератора обязательно контролировали поступление синтез-газа на двигатель. На трубке подачи газа открывали вентиль, и с помощью зажженной спички проверяли наличие синтез-газа, если газ загорался синим пламенем, то считалось что «газген» готов к работе. Кроме этого, водителю «газгена» требовалось периодически дозагружать деревянные чурочки в бункер, и следить за работой газогенератора.

Как здесь не вспомнить, что происхождение слова «шофёр» напрямую связано с процессом растопки котла или печи, и образовалось ещё в позапрошлом веке от французское глагола «chauffer» – означающий нагревать, топить, натапливать, чем впрочем, и занимались водители первых колесных паровых машин — локомобилей. В дальнейшем, после изобретения двигателя внутреннего сгорания, автомобили приняли более понятный для нас образ. С тех пор в современном французско-русском словаре слово chauffeur (шоффёр) – имеет значение двух разных профессий – водителя или кочегара, хотя для «газгена» первоначальный смысл слова снова стал актуальным.

В современной технике есть примеры достаточно успешного использования сжиженного газового топлива для автотранспорта. В настоящее время вместо громоздкой по конструкции газогенераторной установки, на автомобиль устанавливают компактное газобаллонное оборудование.

Описание устройства и порядок эксплуатации «газгенов» из-за его объемности материала в данной статье приводить неуместно, каждый желающий может самостоятельно и скрупулезно изучить данную тему по ссылкам в интернете. А мы с помощью сохранившихся фотографий рассмотрим, какие же лесовозы работали в 50 – 60-тые годы прошлого века, исходя из хронологии даты выпуска марок автомобилей. Но, вначале несколько слов о том, как создавались первые автомобили — лесовозы.

В лагеря, как впрочем, и любое советское автохозяйство, поставляли бортовые грузовики, которые в условии местных мастерских переделывали в лесовоз, что было не сложно. На грузовике демонтировали кузов, на раму, в районе заднего моста монтировали коники, прицепляли самодельный прицеп-роспуск, причем, из-за существующего дефицита металлопрофиля, в качестве дышла использовали специально подобранное по длине и диаметру сосновое бревно.

Несколько слов о лесных дорогах.

Известно, что северные леса изобилуют болотами, поэтому передвижение транспорта, раньше было возможно только в холодный период года после промерзания грунта, за что такие дороги назвали «зимниками». В дальнейшем, с появлением в лагерях автотракторной техники стало возможным перейти на круглогодичную заготовку леса, для чего в труднопроходимых местах делали лесовозные усы (теперь их называют проездами). Далее, особопроблемные и заболоченные места поперек колеи зашпаливали низкосортным кругляком, обычно неликвидной осиной, елкой, поверх застилали горбылем-отходами лесопиления, в результате получалась, так называемая, лежневая дорога. Если была возможность, отдельные места дополнительно отсыпали завозным грунтом. Но такая дорога быстро разбивалась, поэтому за ней приходилось постоянно следить и ремонтировать.

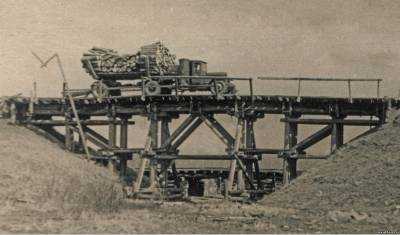

Фото 1

На фото 1 показан лесовоз груженный короткими бревнами, который переезжает через бревенчатый мост над небольшой речушкой. Это лесовоз с самодельным полуприцепом-роспуском на шасси первого уральского автомобиля с газогенераторной установкой «ЗиС-21А», который являлся несколько модернизированным вариантом довоенного московского «газгена» «ЗиС-21». Основное его отличие от московского собрата, это деревянная кабина, Г-образные крылья, и наличие надписи «УралЗиС» вверху радиаторной решетки, за что их зачастую называли «УралЗиС-21А». Уральский автозавод успешно освоил серийный выпуск данной машины, и с 1946 по 1952 годы было собрано немногим более 13000 «газгенов». Основное количество этих автомобилей эксплуатировались в лесной зоне страны, в том числе лагерях ГУЛАГа. Это был автомобиль с достаточно несовершенной газогенераторной установкой, использующее древесное топливо с влажностью не более 20%, что требовало содержания в штате специального заготовительного и сушильного хозяйства. Паспортная грузоподъемность автомобиля была до 2,5 тонн, мощность двигателя составляла всего 45 л.с., и расходовал «газген» в летнее время не менее 120 кг сухого дровяного топлива на 100 км пути.

Фото 2

На фото 2 видим лесовоз-тягач с самодельным полуприцепом, груженный небольшими бревнами, или дровами, на шасси модернизированного «газгена» новой марки «УралЗИС-352». Эта модель «газгена» стала собственной конструкцией миасского автозавода, которая в отличие от «ЗИС-21А» получила новую, более эффективную газогенераторную установку, способную работать на древесине с абсолютной влажностью до 40%, что достигнуто с помощью принудительного наддува воздуха в газогенератор. Для этого был установлен центробежный нагнетатель, приводимого ременной передачей от шкива вентилятора охлаждения. Возможность использования в качестве топлива деревянных чурок с более высокой влажностью упростил их заготовку, сушку и хранение. В отличие от установки предшественника «ЗИС-21А», где газ очищался от крупных частиц, проходя через трубчатый охладитель, на «УралЗИС-352» для грубой очистки синтез-газа применили циклон. Еще одним новшеством стал предпусковой подогреватель двигателя, работавший на синтез-газе. Эта модель «газгена» выпускалась с 1952 по 1956 годы, и всего их было изготовлено около 14000 штук. Грузовик имел такой же, как у предшественника двигатель мощностью 45 л.с., грузоподъемность была уже три тонны, хотя грузили и больше. «УралЗИС-352» был менее прожорлив своего предшественника, он потреблял в летнее время не менее 115 кг дровяного топлива. На этой модели и был завершен серийный выпуск уральских «газгенов», хотя на заводе проводились испытания новой модели «УралЗиС-354», но серийное производство они так и не вышли. Так закончилась непродолжительная эра «газгенов», хотя кое-где отдельные экземпляры работали достаточно долго. К концу 1950-х годов советское государство сумело восстановить свою нефтеперерабатывающую промышленность и обеспечить выпуск достаточного объема бензина и дизельного топлива, что помогло отечественному автопрому полностью перейти на выпуск привычных для нас автомобилей.

Фото 3

На фото 3 представлен лесовоз-тягач на шасси нового миасского грузовика «УралЗИС-355» с бензиновым двигателем, выпускавшийся с 1955 по 1958 годы. Лесовоз с, так называемым, санным прицепом-роспуском, груженный распиленными на бревна лесом едет по зимнику. «УралЗИС-355» был более массовым автомобилем, их было выпущено около 60 тысяч штук, да еще более 4 тысяч шасси. Их можно было увидеть не только в лесной зоне страны, но и целинных регионах. Грузовик имел двигатель мощностью 85.л.с., потребляющий не менее 34 литров бензина на 100 км пробега, который мог легко перевозить более трех тонн груза.

Фото 4

На фото 4 показан лесовоз с самодельным прицепом-роспуском, перевозящий хлысты по зимнику, судя по дороге, это было в начале весны. На фото хорошо видно самодельное дышло из соснового бревна. Лесовоз смонтирован на шасси последнего миасского грузовика с логотипом «УралЗиС», автомобиле «УралЗиС-355М». В 1961 году автозавод сменил своё название на «УралАЗ», что привело к изменению марки «УралАЗ-355М», или просто «Урал-355М». Несмотря на то, что автомобиль выпускался немногим более семи лет, с 1958 по 1965 годы, он был самым массовым уральским грузовиком — «трехтонкой», общее количество выпущенных автомобилей достигло 192580 штук. Грузовик имел надежный, и я бы даже назвал неубиваемый двигатель мощностью 95 л.с., с расходом бензина порядка 30 литров на 100 км пробега. Лесовоз-тягач без проблем мог перевозить до 5 тонн леса, хотя имел грузоподъемность 3,5 тонны. Время выпуска этого грузовика совпало с освоением целинных и залежных земель Алтая, Сибири и Казахстана, и поэтому большая их часть поставлялась именно в эти регионы.

Фото 5

На фото 5 видим полноприводный лесовоз-тягач на шасси московского грузовика марки «ЗИС-151», выпускавшийся с 1948 по 1958 годы, всего их было выпущено 194,5 тысячи экземпляров. Лесовоз с самодельным прицепом-роспуском, груженный неразделанным лесом, едет по зимнику. В 1956 году московский автозавод имени Сталина получил имя И.А.Лихачёва, и все автомобили этого завода с той поры стали выходить под маркой «ЗИЛ», сам автомобиль получил новый логотип «ЗиЛ-151». Это был первый отечественный автомобиль серийного производства с тремя ведущими мостами, и поставлялся в основном для нужд Советской Армии. С началом в 1958 году серийного выпуска нового армейского полноприводного вездехода «ЗИЛ-157», большое количество армейских «ЗИС-151» стали передавать из воинских частей на предприятия народного хозяйства, в том числе и на лесозаготовительные пункты. Грузовик ЗИС-151» имел двигатель мощностью 90.л.с., с расходом не менее 55 л бензина на 100 км. Паспортная грузоподъёмность 2,5 тонны, что соответствовала полной загрузке в кузов автомобиля перевозимого личного состава армейских подразделений. Это было для военного тягача конечно не предел, грузовик мог перевозить легко до пяти тонн груза.

В последующем, в стране появились более мощные полноприводные лесовозы трех известных советских автозаводов: на шасси грузовиков с бензиновым двигателем, начиная с 1960-ых годов — «ЗИЛ-157», а в 1970-х годах — «Урал-375». Хорошо себя зарекомендовали лесовозы на шасси грузовиков с дизельным двигателем «МАЗ-501», «МАЗ-509», «Урал-4320» с грузоподъемностью 5 тонн и выше. В настоящее время в нашей стране эксплуатируются современные многофункциональные лесовозы, в том числе импортные, это настоящие лесопромышленные «монстры», способные не только перевозить, но и выполнять погрузочно-разгрузочные работы с помощью гидравлических манипуляторов. Но, увы, с увеличением наших возможностей и потребностей, в стране лесов с качественной деловой древесиной становится все меньше и меньше.

Вот так, на примере ставших уже историческими, старых фотографий мы и познакомились с автомобилями — лесовозами, которых уже нет, да и мало кто помнит.

Бастылев Юрий Афанасьевич

г.Екатеринбург ,29 июня 2015 года

www.vyatlag.ru

Необычный лесовоз: mib55 — LiveJournal

- mib55 (mib55) wrote,

mib55

mib55

Remove all links in selection

Remove all links in selection{{ bubble.options.editMode ? ‘Save’ : ‘Insert’ }}

{{ bubble.options.editMode ? ‘Save’ : ‘Insert’ }}

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

mib55.livejournal.com

Лесовозы — FleetPhoto

Группа: СУХОГРУЗЫ

Тип: Специальные грузовые

Подтип: лесовозы

Subsections

- Design 1574, шифр «Селигер», тип Советский воин

- Design 232 (ВНР), тип Спартак

- Design 403/2A (Румыния), тип Сосновец

- Design 450, тип Малоярославец

- Design 450Б

- Design 580, тип Павлин Виноградов(1) (газотурбоход)

- Design 596, тип Вытегралес

- Design 596М, тип Петрозаводск (2-я серия т/х Вытегралес)

- Design A357 SNG (Румыния), тип Александр Довженко

- Class Amsterdam

- Design B-352 (ПНР), тип Павлин Виноградов(2) (теплоход)

- Design B-514-RT (ПНР), тип Волголес

- Design T-116 (Австрия), тип Механик Ярцев

- Class Беломорсклес, проект B-45 (ПНР)

- Class Волголес

- Class Игаркалес, проект (Финляндия)

- Class Игорь Ильинский (3-я серия т/х Павлин Виноградов(2)), проект (Испания)

- Class Капитан Гончаров (2-я серия т/х Павлин Виноградов(2)), проект (Мальта)

- Class Котласлес (1-я серия), проект (Финляндия)

- Class Ладогалес (2-я серия т/х Котласлес), проект (Финляндия)

- Class Мирный (3-я серия т/х Котласлес), проект (Финляндия)

Table of vessels of type Лесовозы

| Yard Nr | Built | Wdwn. | Name | Date | Port | Owner | Remarks |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 10144 | 13.05.1992 | Jacamar Arrow | 08.2006 | Nassau | Other | Владелец: Gearbulk Shipowning Ltd. Оператор: Gearbulk Norway | |

| Borg Arrow | 06.2004 | Прочие (Норвегия) | Владелец: Gearbulk Shipping AS Оператор: Orgestad Shipmanagement AS | ||||

| Westwood Borg | 12.1998 | ||||||

| Spero | 02.1995 | ||||||

| Saga Ocean | |||||||

| 227 | 01.02.1983 | Степан Гейц | 11.1996 | Находка | Lesprom-Nakhodka Co. JSC | ||

| Western Lucky | Panama | Other | Western Lucky S.A. | ||||

| 803 | 31.10.2005 | Sider Dream | 05.2015 | Panama | Nova Ship Tech SA | Рег.владелец: Trim Shipping SA | |

| Young Spirit | Порт-Вила | Sato Steamship Co Ltd (Sato Kisen KK) | Рег.владелец: Stevens Line Co Ltd | ||||

| N-041 | 28.01.1997 | 11.01.2017 | Keoyang Majesty | Seogwipo | Прочие (Южная Корея) | Владелец и оператор: Hanjin Shipping Co., Ltd. | |

| 544 | 30.09.2014 | Angelic Zephyr | Panama | Sejin Marine Co Ltd | Рег.владелец: Kana Maritime SA, Panama | ||

| Сталин | (none) | ||||||

| Красин | (none) | ||||||

| 1933 | Иван Папанин | Leningrad | |||||

| 1932 | Комилес | Vladivostok | |||||

| Вычегда | (none) | ||||||

| Мурманлес | (none) | ||||||

| Г.Зиновьев | Leningrad | ||||||

| 1929 | |||||||

fleetphoto.ru

лесовозы ссср — Видео

Опубликовано: меньше минуты назад

584 129 просмотров

Опубликовано: 2 часа назад

12 155 просмотров

Опубликовано: меньше минуты назад

111 782 просмотра

Опубликовано: меньше минуты назад

288 514 просмотров

Опубликовано: меньше минуты назад

241 431 просмотр

Опубликовано: меньше минуты назад

2 071 просмотр

Опубликовано: 58 минут назад

13 514 просмотров

Опубликовано: 2 часа назад

31 133 просмотра

Опубликовано: меньше минуты назад

13 134 просмотра

Опубликовано: меньше минуты назад

57 466 просмотров

Опубликовано: 1 час назад

1 206 просмотров

Опубликовано: 34 минуты назад

159 296 просмотров

Опубликовано: меньше минуты назад

11 462 просмотра

Опубликовано: 1 час назад

8 719 просмотров

Опубликовано: меньше минуты назад

46 179 просмотров

Опубликовано: меньше минуты назад

69 635 просмотров

Опубликовано: меньше минуты назад

386 103 просмотра

Опубликовано: 24 минуты назад

149 просмотров

Опубликовано: меньше минуты назад

77 277 просмотров

Опубликовано: меньше минуты назад

42 545 просмотров

turprikol.com

Обзор производителей техники класса лесовоз

Древесина используется практически во всех отраслях промышленности, включая строительство. На лесозаготовках большую сложность вызывает вывоз спиленных стволов деревьев. Как вы понимаете, древесину для нужд производителей заготавливают не в ближайшем лесочке.

Обычно это труднодоступные места, со сложным рельефом местности. Для вывоза брёвен обычно используют лесовоз. Учитывая, что технике приходится работать в сложных условиях, она должна соответствовать определённым критериям.

В частности, обладать большой грузоподъёмностью, но при этом не терять проходимости и манёвренности. С представителями этой категории спецтехники, мы и познакомимся в этой статье.

Отечественный рынок

Начнём наш обзор с отечественных производителей лесовозов.

ЗИЛ

Ветераном в этой области является ЗИЛ 131. Эта модель выпускалась в Москве начиная с 2002 года. Сразу стоит уточнить, что техника изначально не позиционировалась, как транспорт для перевозки леса.

ЗИЛ 131

Однако машина предназначена для перевозки сыпучих и твёрдых грузов, кроме того, адаптирована для нужд Российской армии. На данный вид техники устанавливаются отечественные дизельные двигатели серии ММЗ, ЯМЗ-236 и Д-243.

Базовый цвет кабины – хаки. Стоит отметить, что кабина довольно просторная, что не свойственно для отечественного грузового автопрома, и оснащена системами кондиционирования и вентиляции.

Модели, предназначенные для перевозки леса, оснащены манипулятором, прицеп обычно отсутствует. Эта особенность не даёт использовать технику в промышленных целях.

КрАЗ

Это мощные грузовые автомобили, предназначенные для работы в различных климатических условиях, и на сложном рельефе. Машина вполне конкурентоспособна не только на отечественном, но и на западном рынке спецтехники.

От Европейских аналогов «КрАз» отличается низкой стоимость, при этом, не уступая качеством сборки и техническими характеристиками. Единственным недостатком техники является слишком «прожорливый» двигатель, который не соответствует европейским стандартам экологической безопасности.

Если рассматривать «КрАЗ», как лесовоз с манипулятором, можно выделить следующие особенности:

- Полуэллиптические рессоры передней подвески, дополненные, телескопическими амортизаторами.

- Колёсная формула двух типов: 6х4 и 6х6.

- Восьмицилиндровый дизельный двигатель, мощностью до 330 л. с.

- Гидравлический усилитель руля.

- Барабанная тормозная система и двухдисковое фрикционное сцепление.

КрАз

Среди популярных моделей лесовозов на базе «КрАЗ» можно выделить две модификации: 255 и 64372.

Модель лесовоза «КрАЗ» 255 Б в базовой комплектации оснащается лебёдкой и транспортировочной платформой.

Камаз

В качестве лесовозов используются две модели от этого производителя: 43118 и 4310. Эти модели оснащаются полным приводом, односкатными колесными шасси. Предусмотрена возможность подкачивания давления в шинах.

Камаз

Стоит отметить, что лесовозы «Камаз» обладают неплохим клиренсом, что даёт возможность использовать технику даже в условиях заболоченной местности. В базовой модификации модели выходят с конвейера с гидравлическим манипулятором. По желанию заказчика, возможно опциональное установление лебёдки.

МАЗ

Учитывая, что Белоруссия славится своей лесной промышленностью, не удивительно, что Минский автомобильный завод выпускает лесовозы. У данного производителя наибольший интерес представляют конструкционные особенности прицепных устройств.

- Длиннорамный тягач. Предназначен для перевозки малогабаритных грузов и хлыстов средней длины. Короткая база техники позволяет перевозить груз на значительные расстояния от мест лесозаготовки.

- Тягач, оснащённый поворотным коником. Такие модификации обычно комбинированы с прицепом-роспуском. Такая конструкция позволяет перевозить лес с большой длиной ствола, при этом техника отличается неплохой манёвренностью.

- Полуприцеп. Если совместить это устройство с седельным тягачом, можно осуществлять транспортировку хлыстов любой длины. Расстояние перевозки в данном случае не играет большой роли.

Обратите внимание, что все лесовозы оборудованы манипуляторами, которые предназначены для работы не только с хлыстами деревьев, но и с трубами. Вылет стрелы достигает семи метров.

МАЗ

Западная спецтехника

Стоит отметить, что европейские производители также поставляют свою продукцию на российский рынок. Обычно, это техника адаптированная для работы в сложных климатических условиях, обладающая высокими показателями мощности и низким расходом топлива. Рассмотрим популярные модели лесовозов из Европы.

Скания

Это грузовая техника, которая пришла к нам из Швеции. Данный тип техники обладает отличной грузоподъёмностью: до 26 тонн. Кроме того, силовые установки, которыми оснащается Скания, превосходят отечественные двигатели минимум в два раза.

Стоит отметить, что техника этого производителя отличается экономичным расходом топлива, двенадцатиступенчатой трансмиссией, полным приводом и комфортной кабиной.

Скания

Сису

Эта модель пришла к нам из Финляндии. Стоит отметить, что компания SISU – единственный производитель лесовозов в этой стране. Первые модификации начали поставляться в СССР в начале 80-х годов. Что интересно, эти «старички» до сих пор находятся в строю.

Компания Сису выпускает лесовозы, используя двигатели и прицепы других производителей. На технику устанавливаются дизельные двигатели Caterpillar и Mersedes-Benz. Некоторые модификации лесовозов SISU оснащены девятью осями, при этом техника не теряет своей манёвренности.

SISU

МАН

Ещё один популярный лесовоз на отечественном рынке. Рассмотрим технические характеристики этой техники на примере MAN 48.420.

| Максимальная грузоподъёмность | 32 000 кг. |

| Конструкционная масса | 48 000 кг. |

| Колёсные шасси | Формула 8х8 |

| Выходная мощность двигателя | 420 л. с. |

| Клиренс | 461 мм. |

Спецтехника МАН полностью адаптирована для работы в различных климатических условиях и отличаются высоким качеством сборки.

MAN

При всей своей привлекательности, европейские лесовозы отличаются высокой стоимостью. Кроме того, часто возникают проблемы с техническим обслуживанием и приобретением запасных частей.

Стоит отметить, что «европейцы» весьма требовательны к качеству используемого топлива. Учитывая эти особенности, лесовозы российского производства выглядят намного привлекательнее.

РАССКАЖИ ДРУЗЬЯМ

Вконтакте

Одноклассники

Похожие статьи:

mastertraktor.ru

Дизель.Лесовозы. — Журнал Александра Гурина — LiveJournal

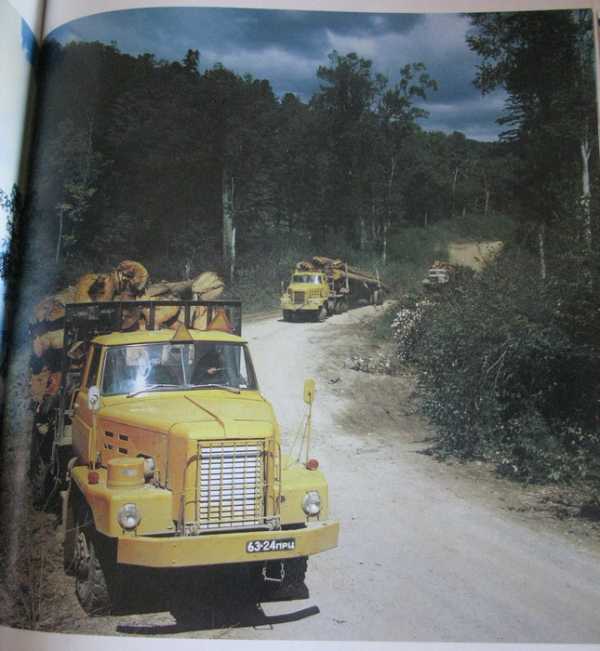

В детстве меня привлекали разные иностранные машины. Это сейчас их много, а в советское время они были очень немногочисленны. А в городе Новоуральске (Свердловске-44) их не было вовсе. Единственной иномаркой на весь город был «Икарус», принадлежавший родному УАМЗу. Потом появился передвижной кабинет флюорографии на базе чешской машины «Прага». И всё.В советскую эпоху иномарки для нужд народного хозяйства закупали не какие попало. Старались, наверное, выбрать получше. Чтоб подходили эти машины к непростым русским условиям. В числе подобных машин были и японские лесовозы «Ниссан-Дизель». Иногда их называли «Ниссан-Коматсу». Недавно фото этих машин попалось мне на глаза.

Я конечно знал, что они существовали, но нигде не мог найти их фото. Даже и теперь в Интернете фотографий такой техники крайне мало. Сайт, посвящённый автоимпорту тоже таких фотографий не приводит. А мне они попались в красочном фотоальбоме «Дальний Восток»(фото Юрия и Александра Муравиных), который был напечатан в 1985 году.

Кстати, подобных машин поставлялось в 70-е и 80-е годы в СССР довольно много. Работали они в основном в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Смотришь на них, и ничего «японского» в их облике не видишь. Поэтому закрадывается мысль, что их проектировали специально для работы в России.

Вот те немногие картинки, которые мне удалось нарыть в Интернете.

Немного фоток есть вот на этом форуме. А это более поздняя версия машины.

Моё предположение о специальной разработке косвенно подтверждает и тот факт, что лесовозы поставлялись в СССР ещё и фирмой «Мицубиси». Они того же типа, что и «Ниссан». Тоже «не японские». Даже внешне эти машины похожи друг на друга.

Сейчас их осталось очень мало. Двигатели выработали свой ресурс, заменить их нечем. Производство лесовозов «Ниссан-Дизель» русского типа было прекращено в 2005 году.

guriny.livejournal.com